2024第26卷第4期

2.新加坡国立大学 经济系,新加坡 119077;

3.南开大学 经济学院,天津 300071

党的二十大报告指出,“要增强消费对经济发展的基础性作用”。中共中央、国务院随后印发的《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》进一步明确,“制约内需潜力释放的体制机制堵点仍然较多”“社会保障制度要逐步完善”。在全球市场经济国家中,失业风险贯穿家庭整个生命周期,一旦失业,家庭收入(通常是持久性收入)必然大幅减少。在此背景下,深入研究失业家庭的消费变化,并全面厘清包括失业保险在内的各类消费保险机制

失业是否必然导致消费下降,实际上取决于多种因素,如家庭的借贷能力、配偶的劳动供给情况、储蓄和社会保障(Ganong和Noel,2019;Landais和Spinnewijn, 2021)。现有的相关研究大多聚焦发达国家(Halla等,2020;Kroft和Notowidigdo,2016)。囿于数据可得性,国内的相关研究仍停留在定性层面,缺乏严谨的定量分析(郑秉文,2010;张盈华等,2019)。比如家庭可能在一年内经历就业、失业和再就业,但现有微观数据库多为年度或双年度频率,无法准确捕捉家庭成员的就业动态变化。

本文所用数据为月度频率中国城镇住户调查(Urban Household Survey,UHS),该数据库能够很好地克服就业状态识别等难题。中国城镇住户调查还涵盖了家庭200多项消费支出信息,被广泛应用于中国消费经济学研究(赵达和沈煌南,2021;赵达和王贞,2020;赵达等,2019;Zhao等, 2017, 2022),有助于全面捕捉家庭消费行为。更为重要的是,中国城镇住户调查记录了家庭成员月度工作时间、借贷收入支出和财产买卖等信息,这为全面识别各类消费保险机制提供了有力支撑。

本文将实验组定义为从就业状态变为失业状态的家庭,而对照组则为始终处于就业状态的家庭。

本文的贡献体现在如下三方面:第一,鉴于中国长期较低的失业率,现有研究大多关注养老保险和医疗保险的完备性对消费的制约作用,而对失业保险的研究相对较少。本文从优化失业保险的角度出发,系统地分析了失业家庭的消费行为,为消费刺激政策提供了新的着力点。第二,国外相关研究所用数据多为信用卡支付记录,只能覆盖少数消费种类,本文则覆盖了200余项消费支出项目,使得对失业家庭消费行为的认识更为全面和深入。第三,消费保险相关文献侧重于分析配偶劳动供给或储蓄等个别消费保险机制(Gerard和Naritomi,2021),本文则将各类机制纳入统一框架进行分析,避免以偏概全。

二、文献述评失业冲击对家庭福利的影响是劳动经济学研究中的一个重要主题。相关研究分别从家庭消费的制约因素、失业家庭的消费保险机制以及失业保险的优化设计等方面进行了深入分析。

第一支文献从医疗保险、养老保险、文化习惯、性别比例、户籍制度、金融抑制、教育和住房供给等多个角度,探讨了制约消费的因素和潜在的刺激政策(赵达和王贞,2020;Zhao等, 2020)。近年来,随着医疗和养老保险参保率的提高、户籍制度的改革、性别观念的演变、住房价格的合理化以及教育供给的改善,消费研究的关注点逐渐转移到失业家庭(He等,2018;Hastings和Shapiro,2018)。尽管如此,现有研究也大多集中在发达国家,而鲜见针对发展中国家,尤其是中国失业家庭消费行为的实证研究(余澍等,2023)。

第二支文献对比了家庭在面临失业冲击时所采取的各类消费保险机制。Blundell等(2016)通过构建结构模型指出,当丈夫(大多为户主)遭受持久性收入冲击时,妻子的劳动供给、家庭储蓄、税收或转移支付几乎可以解释美国家庭消费保险的全部,三者分别贡献63%、17%和20%。而在妻子遭受持久性收入冲击时,家庭主要依靠储蓄来尽可能保持消费稳定,丈夫的劳动供给不会发生显著变化。Halla等(2020)基于奥地利的数据研究发现,家庭消费保险主要通过转移支付和所得税实现,女性劳动供给所增加的收入与丈夫失业后的收入损失相比可以忽略。他们进一步分析认为,这一方面是因为政府并未提供令人满意的育儿服务,导致女性难以增加劳动供给(Blundell 等,2018);另一方面则是丈夫失业引发了离婚。Kolsrud等(2018)则认为,北欧国家较高的失业保险替代率减弱了配偶劳动供给效应的显著性。Andersen等(2023)与本文最为接近,他们基于丹麦的银行数据对各类保险机制的相对重要性进行了全面评估,发现失业家庭能够较为有效地平滑消费。

第三支文献探讨了失业保险的优化设计(Schmieder等,2012;Johnston和Mas,2018;Chodorow-Reich等,2019)。Kroft和Notowidigdo(2016)发现,替代率每提高10%,美国失业家庭消费降幅可以收窄2.7%。Ganong和Noel(2019)利用摩根大通银行脱敏后的储户数据发现,无论是失业当月还是失业保险期满后,食品和医疗等必需品的消费均出现显著下降。这些实证结果与经典的理性预期模型和流动性假说均不一致(Hendren,2017)。比如失业家庭完全可以在失业保险期满前提前降低消费,避免期满时消费骤降(Gerard和Naritomi,2021)。正是由于失业家庭的这些短视行为(myopic behavior),政府在保持预算不变的前提下,通过降低替代率、提高补偿期限能够“助推”失业家庭消费更为平滑,从而显著提高家庭福利(Ganong和Noel,2019)。类似地,Kolsrud等(2018)基于瑞典的数据研究发现,在失业5个月以内(第一阶段)替代率较高时,失业家庭消费支出下降4.4%;而当替代率在失业5个月后(第二阶段)进一步降低时,消费支出下降9.1%。考虑到家庭难以有效规划失业补偿金的跨期配置以平滑消费,Kolsrud等(2018)认为,当前各国在设计失业保险时应降低第一阶段的替代率,同时提高第二阶段的替代率。

三、制度背景与数据说明 (一) 制度背景为了深入理解社会保障对家庭消费的保险功能,本文首先介绍了失业保险制度的建立背景及其运行的基本情况。鉴于辞退金是失业保险的重要补充,本文还简要介绍了辞退金的领取条件及对失业员工的补偿标准。

1.失业保险

1999年1月,国务院颁布实施的《失业保险条例》发挥了保障失业者的基本生活、预防就业者的失业风险以及促进失业者再就业三重功能,为2000年前后经济结构调整和国有企业改革提供了坚实保障。根据《人力资源社会保障部关于失业保险条例修订情况的说明》,从1999年至2017年9月,失业保险基金为9435万人次提供了基本生活保障。截至2017年,全国参保人数已达到18552万人,相较于1999年增长了88.3%。《2022 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》的数据显示,全年共有 616 万名失业人员领取了相应期限的失业保险金。根据修订后的《失业保险条例》,各地失业保险金标准高于城市居民最低生活保障,接近当地最低工资的90%(刘军强,2022)。

2.辞退金

发达国家通常通过失业保险对失业家庭进行补偿,而发展中国家则更多依赖辞退金进行补偿(Gerard和Naritomi,2021)。根据我国《劳动合同法》,在以下两种情形中用人单位应向劳动者支付辞退金:第一,企业经营困难,需进行破产重整和裁减人员。第二,劳动者即便经过培训或者调整岗位,仍无法胜任工作。值得注意的是,若劳动者因个人原因主动辞职,用人单位则无需支付辞退金。关于辞退金标准,《劳动合同法》规定在本单位工作每满一年,用人单位应支付1个月的工资作为补偿。

(二) 数据说明本文数据主要来自中国城镇住户调查(Urban Household Survey,UHS)。UHS由国家统计局负责采集,每年轮换1/3样本(即每个样本存续期为3年),涵盖城镇家庭和个人的收入、消费、就业状态和各类人口统计特征,被广泛应用于劳动经济学等领域(赵达等,2019)。本文所用样本时间为2004—2007年(样本1)和2010—2014年(样本2),均以月度频率进行记录。2004—2007年的样本涵盖了北京、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、安徽和福建,而2010—2014年的样本则包括辽宁、上海、四川和广东。

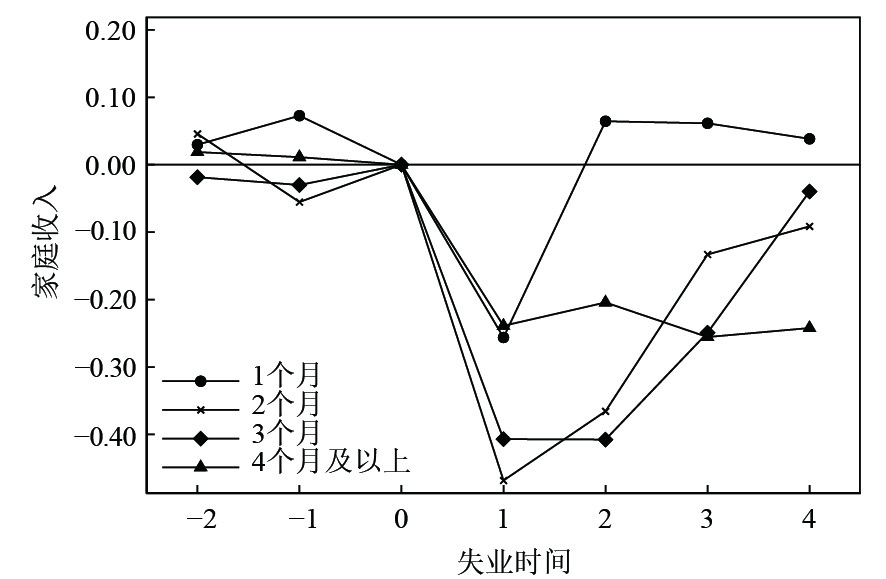

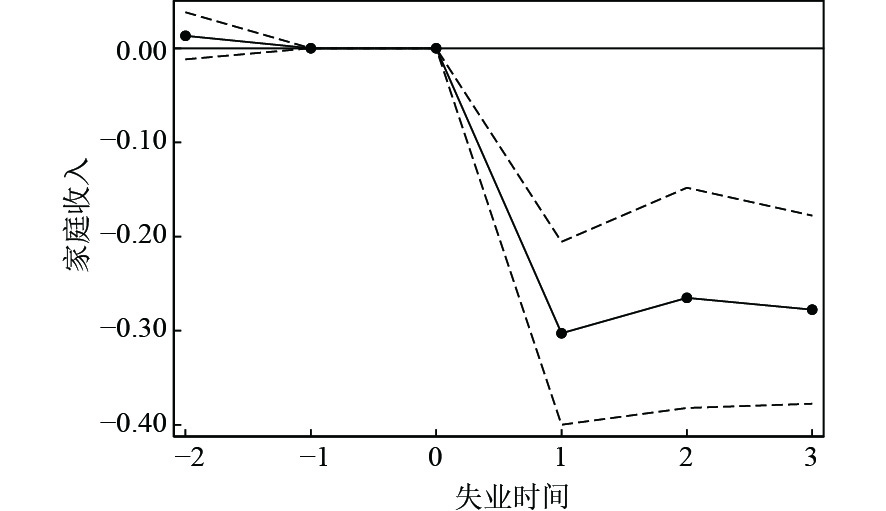

为深入理解实验组家庭,这里对实验组筛选过程做详细说明。在UHS记录有失业经历的样本中,66.6%的个体经历了从就业到失业的转变,30.2%的个体始终处于失业状态,而3.2%的个体则是从失业状态转为就业。图1进一步显示,对于那些从就业状态转为失业且失业持续期仅为1个月的个体,他们在重新就业后的收入基本上与失业前持平,这很可能是由于个体主动辞职而引起的摩擦性失业。类似地,当失业持续期限为2个月或3个月时,家庭收入的下降均表现出暂时性,其收入在失业的最后一个月均出现反弹迹象。相比之下,当失业持续期达到或超过4个月时,收入始终维持在低位,预示着该类个体所遭受的冲击具有持久性。因此,本文只保留失业持续期大于等于4个月的样本作为实验组,约占所有从就业转为失业样本的81%。

|

| 图 1 失业前后家庭收入变化情况:不同失业持续期 注:此处并未利用回归方法控制家庭各项特征。 |

为了考察配偶的劳动供给情况,本文进一步剔除单身者,仅保留户主年龄在20岁

| (1) | (2) | |||

| 对照组 | 实验组 | |||

| 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | |

| 户主年龄(岁) | 50.0 | 12 | 49.6 | 11 |

| 户主性别 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 0.4 |

| 户主教育水平 | 4.5 | 1.5 | 4.4 | 1.4 |

| 成年人口(个) | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 0.8 |

| 儿童人口(个) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |

| 家庭总收入(元) | 5033 | 4320 | 3459 | 3225 |

| 总消费(元) | 3447 | 3318 | 2570 | 2660 |

| 食品消费(元) | 1263 | 907 | 1018 | 755 |

| 手持现金(元) | 4938 | 5676 | 3776 | 4506 |

| 转移性收入(元) | 420 | 739 | 308 | 622 |

| 工作时长(小时) | 184 | 40 | 185 | 43 |

| 存入储蓄款 | 1515 | 3736 | 922 | 2758 |

| 提取储蓄存款 | 805 | 2623 | 589 | 2105 |

| 家庭数量 | 25006 | 1190 | ||

| 数据来源:UHS。 | ||||

本文借鉴Gerard和Naritomi(2021)的方法,将失业冲击视为准自然实验,采用事件分析法进行估计。在此框架下,本文将那些始终处于就业状态的家庭定义为对照组,而将那些经历过至少4个月连续失业的家庭定义为实验组。模型如下:

| $ {lnY}_{i,t}={\sum }_{k=-2}^{3}{\beta }_{k}\times {1}_{i,t,k}+{\alpha }_{i}+{f}_{t}+{\theta }^{\text{'}}{\times X}_{i,t}+{u}_{i,t} $ | (1) |

其中,

1.失业前后收入和消费的变化情况

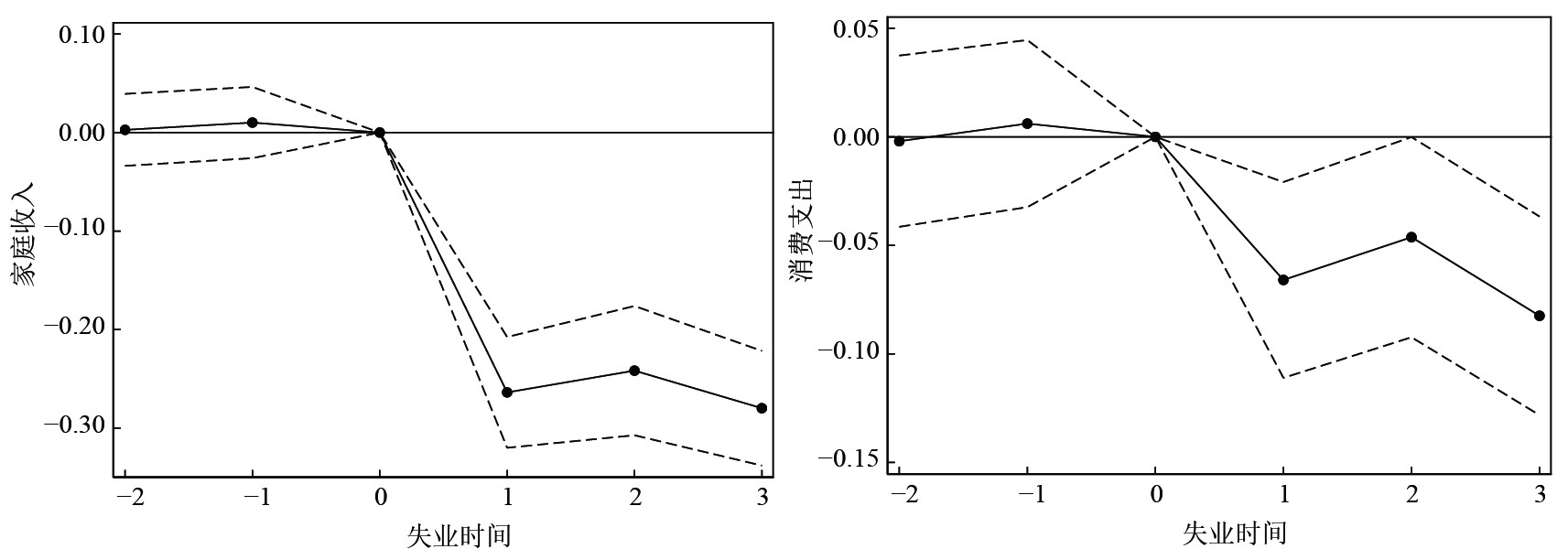

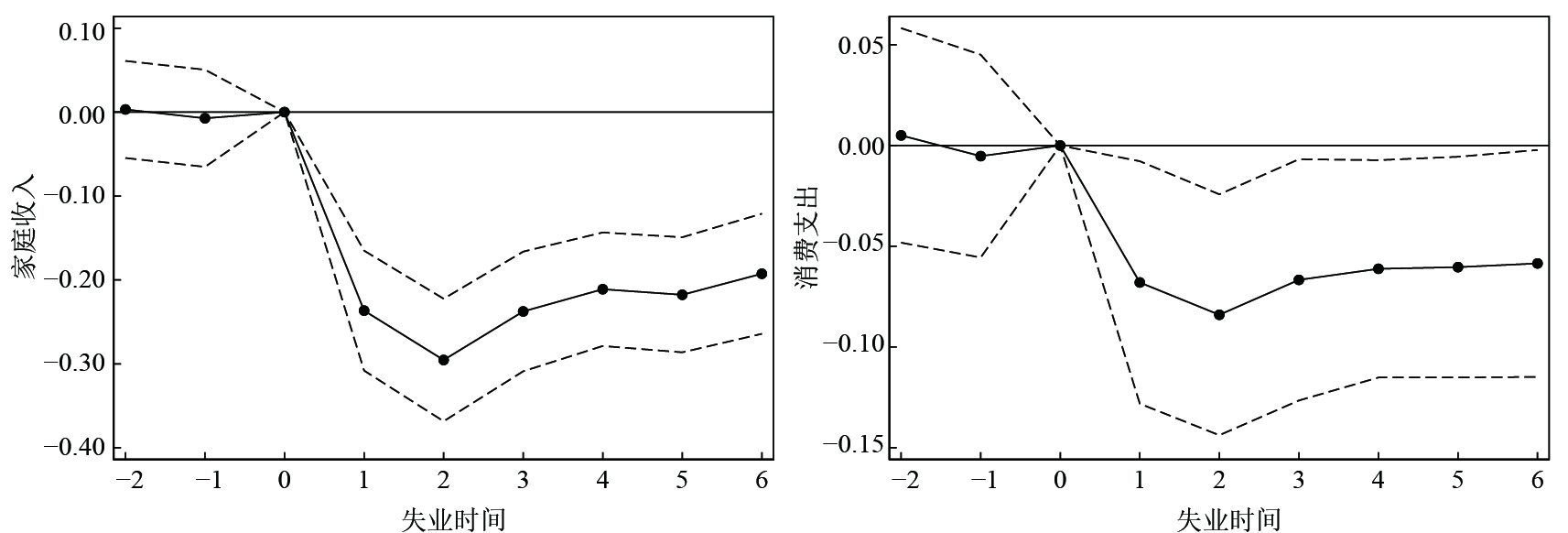

失业前后家庭收入和总消费的变化情况如图2所示。从图2可知,从−2期到−1期,无论是收入还是消费,其估计值在统计意义上均不显著且接近于0,说明平行假设成立。作为对比,赵达和王贞(2020)在考察个人所得税减免时发现,在2011年9月《中华人民共和国个人所得税法》修订正式实施的3个月之前,家庭已对消费支出进行了相应调整。这引发了一个较为有趣的问题,即为何在当前研究中并未观察到预期效应?本文提出两种可能的解释:第一,本文剔除了失业期限小于等于三个月的样本,这在较大程度上排除了主动“跳槽”或摩擦性失业等情形。换言之,失业期限大于等于4个月的失业更可能是源于非预期解雇。第二,从行为经济学的角度来看,即便失业在一定程度上是可以预期的,但是受到短视(myopic)等心理因素的影响,家庭的消费行为也只会在失业实际发生或失业保险失效的当期作出调整(Gerard和Naritomi,2021)。此外,虽然家庭收入和消费的整体变化趋势保持一致,但具体来看,收入下降了约25%,而消费的下降幅度则在6%左右。这一差异表明,各种消费保险机制发挥了重要作用,有效地缓解了失业对家庭消费的直接影响。

|

| 图 2 失业前后家庭收入和总消费变化情况 |

2.失业影响家庭消费变化的动态分析

与政策制定者更关心消费支出的总体变化不同,部分学者还可能对细分消费项目更加关注。其原因在于:第一,与工作相关的消费支出(如无休止的出差等)在失业后有所下降,但这不会对家庭福利造成负面影响。这意味着,如果仅关注总体消费水平的变化,会高估失业的福利损失。第二,与美国类似,失业家庭的娱乐消费等非必需品并未显著调整,反而是食品和医疗等传统意义上的刚性支出下降明显(Ganong和 Noel,2019)。因此,有必要对食品细分项目进行深入分析。第三,支出金额的下降并不意味着消费数量的减少,而可能是源于消费品价格的下降。因此,单纯地考察支出变化也会高估福利损失。

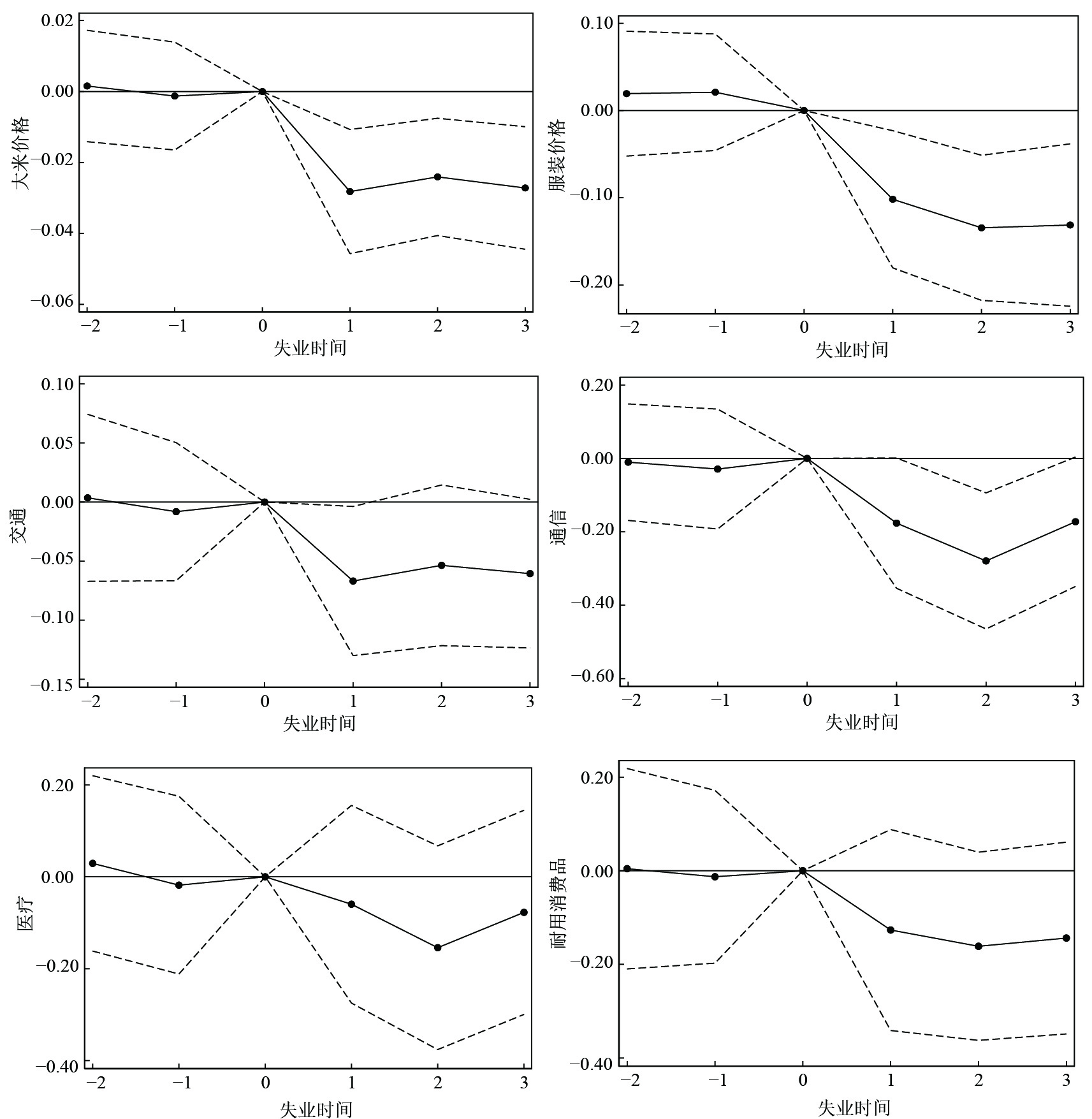

失业前后家庭细分消费变化情况如图3所示。从图3可知,食品消费下降了约6%。鉴于食品在总消费中的占比为37%,其对总消费降幅的贡献为2.2%(即6%

|

| 图 3 失业前后家庭细分消费变化情况 |

本文还发现,在消费数量没有显著变化的情况下,

根据UHS编制规则,除食品和衣着外,消费项目还包括家庭设备用品及维修服务、医疗保健、交通通信、文娱教育及服务、居住、其他商品和服务六大类。本文发现,与工作最为相关的交通通信(剔除耐用品)消费分别下降约7%和25%。考虑到交通通信在总消费中的占比分别为8%和6%,这两项消费导致总消费降低了约2.1%(7%

本文参考赵达和王贞(2020),将耐用消费品定义为耐用的家庭设备(如电脑)、医疗保健(如健身器材)以及交通通信(如摩托车)之和,这些耐用品在总消费中占比约为4%。考虑到耐用消费品下降15%,由此可以计算出其带动总消费下降0.6%(15%

与发达国家类似,失业往往会对健康造成不利影响,传导机制在于失业降低了医疗保健支出(见表2)。具体而言,占总消费7%的医疗支出在失业后下降近10%,导致总消费下降0.7%,解释了总消费下降的12%(0.7%/6%)。

| 文献 | 期刊 | 国家 | 消费 | 食品 | 餐饮 | 交通 | 娱乐 | 医疗 | 耐用品 |

| Kolsrud等(2018) | AER | 瑞典 | −0.13 | −0.08 | −0.16 | −0.34 | −0.18 | — | −0.25 |

| Ganong和Noel(2019) | AER | 美国 | −0.16 | −0.16 | −0.16 | −0.11 | −0.13 | −0.14 | −0.10 |

| Gerard和Naritomi(2021) | AER | 美国 | −0.12 | −0.09 | −0.30 | — | −0.21 | −0.35 | −0.30 |

| 注:部分文献展现形式为图片,无法准确获得其标准误大小,因而此处仅列示估计值。 | |||||||||

| 资料来源:作者收集整理。 | |||||||||

综上所述,食品、医疗、交通通信以及耐用品消费的下降可以解释总消费变化的94%(37%+12%+35%+10%)。而大米和服装购买价格(而非购买数量)的下降则有助于解释剩余6%的消费变化。作为对比,Gerard和Naritomi(2021)在研究美国失业家庭时发现,食品可以解释消费降幅的40.6%,其他非耐用品和耐用品分别可以解释降幅的39.8%和11.2%。这些研究结果提供了不同经济体中失业对家庭消费模式影响的比较视角。

3.家庭应对失业冲击的保险机制分析

家庭应对失业冲击的保险手段是多方面的。为了清晰地理解这些变量,这里依据UHS现金收支调查表进行了梳理和分析(见表3)。简言之,与消费保险相关的一级项目共有六个。在对这些一级项目下的二级项目进行逐一分析后,本文剔除了“赡养收入和支出”“购买彩票”等与失业无直接关联的变量。

| 一级科目 | 二级科目 | 三级科目 | 四级科目 |

| 手持现金 | |||

| 家庭总收入 | 工资性收入 | ||

| 转移性收入 | 社会救济收入 | 最低生活保障收入 | |

| 辞退金 | |||

| 保险收入 | 失业保险金 | ||

| 捐赠收入 | |||

| 出售财物收入 | 出售住房外的其他物品收入 | ||

| 借贷收入 | 提取储蓄存款 | ||

| 借入款 | |||

| 家庭总支出 | 消费支出 | ||

| 转移性支出 | 交纳所得税 | ||

| 借贷支出 | 存入储蓄款 | ||

| 借出款 | |||

| 资料来源:UHS | |||

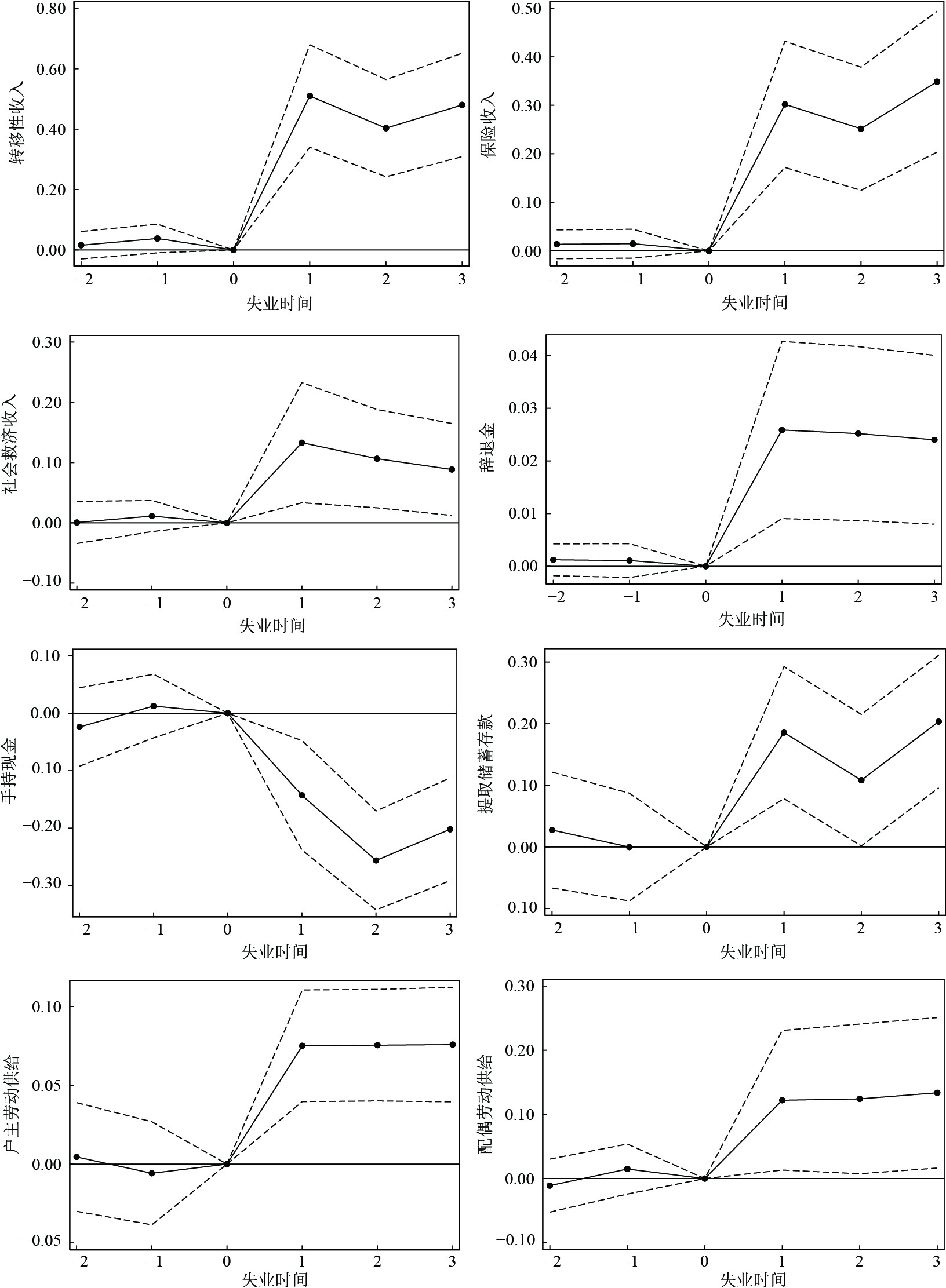

社会保障在提供消费保险方面的作用主要体现在转移性收入上。转移性收入可进一步细分为社会救济收入

|

| 图 4 各类消费保险机制 |

本文还分析了来自亲友的“捐赠收入”和“借入款”。结果显示,在家庭成员失业前后,这两项并没有发生显著变化,这一发现与农村地区严重依赖亲友间转移支付的行为形成了鲜明对比(寇恩惠和侯和宏,2015)。实际上,不仅在中国,即使在借贷行为更为普遍的美国,失业家庭的债务也仅增加20−28美元,这一数额不及消费总额的0.5%(Ganong和Noel,2019)。

4. 失业影响家庭消费的静态分析

为了清晰地评估各类保险机制的相对贡献,这里参考赵达和王贞(2020),将被解释变量由自然对数替换为水平值,利用双重差分法(Difference in Difference,DID)进行分析:

| $ {lnY}_{i,t}=\beta \times {D}_{i}\times {T}_{t}+{\alpha }_{i}+{f}_{t}+{\theta }^{\text{'}}\times {X}_{i,t}+{u}_{i,t} $ | (2) |

其中,

消费保险的静态效应如表4所示。从表4可知,2004—2007年间失业者收入每下降1元,家庭消费降低0.16(即171.4元/1053.2元),表明消费保险系数为83%。从理论上讲,家庭在面临失业冲击时,其消费变化可以通过以下公式表示:家庭消费变化=失业者收入(剔除转移收入)变化−净储蓄变化−手持现金变化−缴纳的个人所得税变化+非失业者收入变化+转移收入变化。在此公式中,消费保险可能来源于多个渠道,包括个人所得税、转移收入(如失业保险、最低生活保障和辞退金)、家庭储蓄、手持现金以及配偶的劳动供给。

| 总收入 (剔除转移收入) |

总消费 | 个人所得税 | 转移收入 | 净储蓄 | 手持现金 | 配偶收入 | |

| −1053.2*** (115.0) |

−171.4*** (39.8) |

−21.5 (59.2) |

103.8** (48.7) |

−208.1*** (73.5) |

−398.9*** (120.7) |

173.1** (83.4) |

|

| 贡献占比 | − | − | 2.4% | 11.5% | 23.0% | 44.1% | 19.1% |

| 实验组家庭观测值 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |

| Adj− |

0.74 | 0.53 | 0.28 | 0.63 | 0.17 | 0.62 | 0.76 |

| 注:***、** 、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平 ,括号内为标准误,聚类在家庭层面。下同。 | |||||||

表4还显示,累进的个人所得税贡献21.5元,以失业保险为代表的转移收入贡献103.8元,净储蓄贡献 208.1元,手持现金贡献398.9元,配偶收入贡献173.1元,合计905.4元。由此可以计算出各类消费保险机制的贡献率分别为2.37%、11.46%、22.98%、44.1%和19.1%。从中可以看到,失业家庭收入变化与消费保险之差(即未经保险的收入降幅)为147.8元(即1053.2−905.4元),与消费品变化值171.4元较为接近,这也从侧面说明本文对于消费保险机制的分析较为全面。

需要特别说明的是,虽然本文样本截至2014年,但前文结论对理解当前中国家庭的消费规律仍具有启发意义。第一,随着2017年《人力资源社会保障部、财政部关于调整失业保险金标准的指导意见》的发布,各省份逐步提高了失业保险金标准,使之与当地最低工资标准之比由80%以下提高到90%。这一政策调整将有助于提高失业家庭的消费保险水平,减轻失业对家庭消费的负面影响(余澍等,2023)。第二,中国经济的持续增长和“共同富裕”政策的提出,将有助于提高家庭的收入水平。因此可以预期,2014年以来家庭通过失业保险和储蓄等手段应对失业冲击、稳定消费的能力更强,当前失业对家庭消费的影响更小。

(三) 失业影响家庭消费的异质性分析1.为什么配偶供给增加并不明显?

相较于其他国家,本文发现配偶的劳动供给效应较小(Bredtmann等, 2018)。基于既有文献,本文提出了两种解释:第一,宏观经济危机可能对夫妻双方产生相同的影响。当一方失业时,这通常意味着整体劳动力市场正处于衰退阶段。在这种背景下,尽管在职一方可能主观上希望增加工作时间,但实际上可能缺乏增加劳动供给的机会。值得注意的是,本文选取的对照组为始终保持就业状态的家庭。在经济不景气的情况下,对照组的工作时间和月收入同样可能遭受负面影响。然而,这些因素在横截面比较(即实验组与对照组之间的对比)时会被消除,因此该理论难以解释本文结果。第二,Blundell等(2018)强调了儿童的重要性,当家庭有婴幼儿需要照料时,配偶的劳动供给会受到显著限制。为了检验该理论,这里基于Halla等(2020)将样本区分为照料强度较高(0−15岁)和照料强度较低(16岁及以上或无孩)两组分别进行分析(见表5)。表5显示,对于子女年龄为0−15岁的家庭,配偶的劳动收入仅增长了6%,而对子女年龄在16岁以上或无孩家庭而言,配偶的劳动收入则显著增加14%,说明子女照料确实有可能对配偶劳动供给产生不利影响。不过也有部分学者指出,失业人员理应有充裕的时间代替配偶照料子女,所以理论上不应影响配偶劳动供给(Blundell等,2018)。Halla等(2020)提供了一个可能的解释,指出这可能与根深蒂固的社会规范有关,如“男主外,女主内”的传统观念。在这种观念下,即便丈夫失业在家,一些特定的照料任务如哺乳等,仍需由在职的妻子来完成,这无疑会占用妻子的工作时间。由此来看,进一步改善公共育儿服务,将有利于提高配偶劳动供给,稳定失业家庭的消费水平。

| 被解释变量:配偶收入的自然对数 | 0−15岁 | 16岁及以上或无孩 |

| 0.06** (0.03) | 0.14** (0.06) | |

| 实验组家庭观测值 | 417 | 773 |

| Adj− | 0.77 | 0.75 |

2.消费保险在生命周期中的演变

各类消费保险机制的相对重要性在整个生命周期中并非一成不变。Blundell等(2016)指出,年轻人工作年限较短,其储蓄(或劳动供给)在提供消费保险方面的作用相对较小(较大)。随着年龄增长,其储蓄不断积累,而身体各项机能却开始下降,这导致储蓄(劳动供给)在消费保险中的重要性逐渐增加(减少)。为了更细致地考察这一现象,本文根据户主年龄对样本进行了分类。表6第(1)、(2)列显示,对于户主40岁及以下(40岁以上)的家庭,配偶收入对消费保险的贡献为22.1%(17.5%),而净储蓄贡献为16.7%(25.2%),与Blundell等(2016)的理论基本一致。

| 分组依据 | 年龄 | 技能水平 | 地区 | ||||

| (1) 40岁及以下 |

(2) 40岁以上 |

(3) 高技能 |

(4) 低技能 |

(5) 东部 |

(6) 中西部 |

(7) 东北部 |

|

| 净储蓄(%) | 16.7 | 25.2 | − | − | − | − | − |

| 配偶收入(%) | 22.1 | 17.5 | − | − | − | − | − |

| 个人所得税和转移支付(%) | − | − | 25.7 | 8.5 | 19.4 | 10.1 | 12.0 |

| 其他(%) | − | − | 74.3 | 91.5 | 80.6 | 89.9 | 88.0 |

| 实验组家庭观测值 | 307 | 883 | 216 | 974 | 362 | 330 | 498 |

| 数据来源:作者基于回归结果计算所得。 | |||||||

3.不同技能水平劳动者的消费保险机制

在探讨消费保险机制时,不可忽视的一个维度是劳动者的技能水平。一般来说,高技能劳动者往往具有更好的社会保障,比如失业后能够获得更高的辞退金。与此同时,高技能劳动者失业前的收入水平往往高于个人所得税起征点。相比之下,低技能劳动者往往在非正规部门工作,失业保险参保率相对较低(赵达等,2019)。借鉴汪前元等(2022),这里使用文化程度来定义技能等级。具体而言,本文将大学专科及以上学历的劳动者划分为高技能劳动者,而将其他学历的劳动者视为低技能劳动者。与预期相符,表6第(3)、(4)列显示,高技能劳动者在消费保险中更多地依赖个人所得税和转移支付;相对而言,低技能劳动者则更多地依靠自身储蓄进行保险。

4.地区异质性

我国不同省份之间失业保险等社会保障制度的完善程度存在显著差异。普遍的观点认为,东部地区的经济发展水平较高,工资水平也相对较高,这导致更多劳动者的收入达到个人所得税的起征点。同时,东部地区的财政实力较强,辞退金补偿制度更为规范,法治化水平也较高,这些因素可能使个人所得税和社会保障在东部地区的消费保险中发挥了更大的作用。鉴于此,本文将样本区分为东部、东北、中西部分别进行分析。

在前文分析中,已经排除了失业持续时间少于3个月的样本,这一策略有助于减少因主动工作调整而产生的自选择偏差。然而,家庭成员的失业状况,仍可能内生于当地的经济形势。本文采用Freyaldenhoven等(2019)的方法对此进行检验。其核心思路是,当影响失业(即

|

| 图 5 稳健性检验:失业内生性 |

一些学者可能会对本研究的结论提出疑问,他们认为这些结论可能仅适用于短期失业的情况。随着失业时间的延长,家庭的现金储备可能会逐渐减少,从而影响其消费保险的能力。为了深入探讨这一问题,本文将研究的失业持续期限从3个月延长至6个月,尽管这样做会导致样本量减少25.6%,但有助于检验基准结果的稳健性。如图6所示,在家庭收入下降20%至30%的情况下,消费支出仅下降了6%至8%,表明消费保险的能力并未因失业时间的延长而显著降低。实际上由表1和表4可知,样本期间失业家庭手持现金为3776元且每个月消耗近400元,这些现金储备足以支持家庭消费长达9个月的时间。

|

| 图 6 稳健性检验:延长失业时间 |

失业对家庭消费的影响以及家庭如何通过各种机制进行消费保险,一直是全球学术界和公共政策制定者关注的焦点。本文利用月度频率中国城镇住户调查数据,研究发现尽管失业导致家庭收入下降约25%,但是家庭消费支出的降幅仅为6%,且主要集中在与工作密切相关的领域,如外出就餐和交通通信等。机制分析表明,得益于中国经济的快速增长和家庭财富的积累,以及失业保险等社会保障体系的不断完善,失业家庭能够通过储蓄、现金和失业保险等多种手段有效应对失业带来的冲击。相对而言,借贷和配偶的劳动供给在消费平滑方面的作用较弱。

本文的实证结果具有鲜明的政策含义:第一,为了增强失业保险制度的有效性,建议优化其激励机制,确保缴费与收益之间的正向关联。对于养老和医疗保险,退休前(生病前)缴费基数越大,退休后(生病后)的养老金(报销额)就越多。相比之下,失业保险金的标准不得高于当地最低工资标准,这种权利义务关系的非对等性,可能会制约中高收入就业者参与失业保险的积极性。第二,加大针对低技能劳动者的保障力度。失业风险更高的低技能就业者,大多服务于非正规就业部门,社会保障仍难以覆盖,这或应成为未来的改革方向。第三,准确识别失业家庭的消费变化,有的放矢地提高失业家庭福利。失业家庭由于社交活动和外出工作的减少,饮食服务和交通通信消费相应降低,但这些消费变化对家庭福利的总体影响有限。从本文的实证结果看,政策制定者应更加关注医疗和耐用品消费的变化,这些领域的支持对于提高失业家庭的生活质量具有更为显著的作用。

| [1] | 寇恩惠, 侯和宏. 消费平滑、收入波动和局部保险——基于农村居民数据的分析[J].财贸经济,2015(9). |

| [2] | 江剑平, 校伟杰, 黄妍伊. 中国式现代化与消费经济动能: 一个综述[J].消费经济,2023(1). |

| [3] | 刘军强. 政策的漂移、转化和重叠——中国失业保险结余形成机制研究[J].管理世界,2022(6). |

| [4] | 汪前元, 魏守道, 金山, 等. 工业智能化的就业效应研究——基于劳动者技能和性别的空间计量分析[J].管理世界,2022(10). |

| [5] | 余澍, 席恒, 范昕. 开源节流、政策补充与政策替代: 中国失业保险基金结余形成的多元路径研究[J].社会保障研究,2023(3). |

| [6] | 张盈华, 张占力, 郑秉文. 新中国失业保险70年: 历史变迁、问题分析与完善建议[J].社会保障研究,2019(6). |

| [7] | 赵达, 沈煌南. 中国CPI感知偏差再评估: 新视角、新方法与新证据[J].经济学动态,2021(5). |

| [8] | 赵达, 沈煌南, 张军. 失业率波动对就业者家庭消费和配偶劳动供给的冲击[J].中国工业经济,2019(2). |

| [9] | 赵达, 王贞. 个人所得税减免有助于中国城镇家庭提高消费吗?[J].统计研究,2020(5). |

| [10] | 郑秉文. 中国失业保险基金增长原因分析及其政策选择——从中外比较的角度兼论投资体制改革[J].经济社会体制比较,2010(6). |

| [11] | Aguiar M, Hurst E. Consumption versus expenditure[J].Journal of Political Economy,2005,113(5):919–948. |

| [12] | Aguiar M, Hurst E. Deconstructing life cycle expenditure[J].Journal of Political Economy,2013,121(3):437–492. |

| [13] | Andersen A L, Jensen A S, Johannesen N, et al. How do households respond to job loss? Lessons from multiple high-frequency datasets[J].American Economic Journal: Applied Economics,2023,15(4):1–29. |

| [14] | Blundell R, Pistaferri L, Saporta-Eksten I. Consumption inequality and family labor supply[J].American Economic Review,2016,106(2):387–435. |

| [15] | Blundell R, Pistaferri L, Saporta-Eksten I. Children, time allocation, and consumption insurance[J].Journal of Political Economy,2018,126(S1):S73–S115. |

| [16] | Bredtmann J, Otten S, Rulff C. Husband’s unemployment and wife’s labor supply: The added worker effect across Europe[J].ILR Review,2018,71(5):1201–1231. |

| [17] | Chodorow-Reich G, Coglianese J, Karabarbounis L. The macro effects of unemployment benefit extensions: A measurement error approach[J].The Quarterly Journal of Economics,2019,134(1):227–279. |

| [18] | Freyaldenhoven S, Hansen C, Shapiro J M. Pre-event trends in the panel event-study design[J].American Economic Review,2019,109(9):3307–3338. |

| [19] | Ganong P, Noel P. Consumer spending during unemployment: Positive and normative implications[J].American Economic Review,2019,109(7):2383–2424. |

| [20] | Gerard F, Naritomi J. Job displacement insurance and (the lack of) consumption-smoothing[J].American Economic Review,2021,111(3):899–942. |

| [21] | Guvenen F, Karahan F, Ozkan S, et al. What do data on millions of U. S. workers reveal about lifecycle earnings dynamics?[J].Econometrica,2021,89(5):2303–2339. |

| [22] | Halla M, Schmieder J, Weber A. Job displacement, family dynamics, and spousal labor supply[J].American Economic Journal: Applied Economics,2020,12(4):253–287. |

| [23] | Hastings J, Shapiro J M. How are SNAP benefits spent? Evidence from a retail panel[J].American Economic Review,2018,108(12):3493–3540. |

| [24] | He H, Huang F, Liu Z, et al. Breaking the “iron rice bowl”: Evidence of precautionary savings from the Chinese state-owned enterprises reform[J].Journal of Monetary Economics,2018,94:94–113. |

| [25] | Hendren N. Knowledge of future job loss and implications for unemployment insurance[J].American Economic Review,2017,107(7):1778–1823. |

| [26] | Johnston A C, Mas A. Potential unemployment insurance duration and labor supply: The individual and market-level response to a benefit cut[J].Journal of Political Economy,2018,126(6):2480–2522. |

| [27] | Kolsrud J, Landais C, Nilsson P, et al. The optimal timing of unemployment benefits: Theory and evidence from Sweden[J].American Economic Review,2018,108(4-5):985–1033. |

| [28] | Kroft K, Notowidigdo M J. Should unemployment insurance vary with the unemployment rate? Theory and evidence[J].The Review of Economic Studies,2016,83(3):1092–1124. |

| [29] | Landais C, Spinnewijn J. The value of unemployment insurance[J].The Review of Economic Studies,2021,88(6):3041–3085. |

| [30] | Schmieder J F, Von Wachter T, Bender S. The effects of extended unemployment insurance over the business cycle: Evidence from regression discontinuity estimates over 20 years[J].The Quarterly Journal of Economics,2012,127(2):701–752. |

| [31] | Zhao D, Chen Y F, Shen J H. Mortgage payments and household consumption in urban China[J].Economic Modelling,2020,93:100–111. |

| [32] | Zhao D, Guo J Y, Zou H, et al. From price to gain: The evolution of household income volatility and consumption insurance in urban China[J].China & World Economy,2022,30(6):113–136. |

| [33] | Zhao D, Wu T H, He Q W. Consumption inequality and its evolution in urban China[J].China Economic Review,2017,46:208–228. |

2.Department of Economics, Singapore University, Singapore City 119077, Singapore;

3.School of Economics, Nankai University, Tianjin 300071, China