2024第26卷第4期

2.南开大学 商学院, 天津 300071;

3.首都经济贸易大学 工商管理学院, 北京 100070

人才是我国全面建设社会主义现代化国家的重要战略资源。2021年习近平总书记在中央人才工作会议上强调,要坚持深化人才发展体制机制改革,加快形成有利于人才各展其能的激励机制。对企业而言,产权激励作为激发人力资本所有者内在驱动力的核心激励方式(Demsetz,1967),可以推动核心员工利益与企业长期价值实现更优融合,助力企业基业长青。但从现实情况看,人力资本产权激励的推行效果往往不尽如人意。一方面,近年来激励股份“零元购”等不合理现象层出不穷,引起了监管部门和学术界的广泛关注。这种激励模式是否存在利益输送、能否产生激励效果都要打上疑问。上市公司推行激励计划的背后可能暗藏复杂动机,不可避免地导致激励扭曲(郑志刚等,2021)。另一方面,部分上市公司以“激励员工”的外衣作为掩护,激励计划变相成为高管福利。统计显示,2022年A股上市公司推出的员工持股计划中,有35期高管认购比例超过50%,6家公司高管认购比例在90%以上。

从本质上看,人力资本产权激励的作用机理在于,通过赋予人力资本企业所有权,使其参与分享企业的剩余价值,从而建立个人利益与企业长期价值高度契合的联结纽带(杨瑞龙和周业安,1997)。基于传统公司治理研究范式,人力资本产权激励的治理效果已被大量文献所证实,其发挥着减缓代理问题、改善投资效率以及促进企业创新的重要作用(Jensen和Meckling,1976;吕长江等,2011;孟庆斌等,2019)。然而,随着数字化浪潮的掀起,企业的商业模式和治理方式出现了深刻变革,人力资本产权激励面临着新的挑战,其固有弊端也被放大:其一,数字化时代下员工的内部创业、跨部门沟通协作日渐成为企业重塑竞争优势的常态活动,员工的工作方式转向弱耦合关系下的“自组织、自驱动与自管理”(孙新波等,2021),而传统激励模式存在“免费赠予”剩余索取权的契约缺陷(华玉昆等,2023),更容易诱发机会主义行为和高层监控难题而产生激励扭曲。其二,数字化时代下,核心员工深度参与财富创造,企业需要在激烈动荡的商业竞争中充分激活“听得见炮声”的核心员工,挖掘用户价值以抢占先机(戚聿东和肖旭,2020)。但传统上人力资本产权激励大多以管理层为主体,缺乏对核心员工的有效激励。由此,一个重要且具有现实意义的问题是:新时代下的人力资本产权激励能否焕发生机,通过制度创新保证人力资本的智力投入?

事实上,数字技术应用在给企业带来冲击和挑战的同时,也为赋能企业完善激励机制提供了机遇。数字化转型作为新时代下企业生存发展的必然选择,在设计人力资本产权激励制度中可能发挥着重要的赋能作用。首先,企业数字化转型为发展产权激励制度奠定了组织基础。在数字化转型浪潮中,企业不断拓展出可渗透的敏捷型组织结构,组织设计体现了市场导向和客户导向的关键原则(Yermack,2017;Commerford等,2022)。特别是,大量企业遵循敏捷化和无边界化的变革思路,消除内部冗余层级,打散传统的职能部门,形成基于全员数据量化驱动的扁平式、网络化和无边界的小型经营单元。例如,海尔集团以用户为中心的“创业小微”模式、韩都衣舍自主经营模式下的“三人小组”结构以及红领集团目标对应全员的扁平化组织形式等,都体现出企业在转型中全面应用数字技术后组织管理体系产生的适应性调整。这既能培养核心员工的赋能型领导力,也可以精准灵活地捕捉市场需求,提供定制化的产品创新与服务,是企业内部数字化转型的最佳组织形式(戚聿东和肖旭,2020;孙新波等,2021),同时也实现了员工和企业共同发展、共担风险、共享收益的组织内部协同共生(陈春花等,2022)。由此,原本归属股东与高管的剩余索取权得以下沉,企业可以通过实施与组织结构相配的产权激励制度引导核心员工进行智力投入。其次,企业数字化转型为实现产权激励制度的激励导向作用提供了技术基础。数字技术的发展使得企业资产与资源的分割和重组更有效率,进而保障了组织内部小型经营单元所拥有的一系列自主权利。例如,奇瑞商用车设计了激活员工动力的CCMS经营体系,按照产品线和不同职能将团队划分成自主经营的小单元,整个生产流程完全数据化,构建将经营、业务与财务三部分全面打通的数据支撑体系,每一个经营主体通过数据展开经营。在此基础上,奇瑞商用车推出了对奋斗者进行激励的多种分配及对赌方案,通过配套详细的财务数据体系精准量化预期利润,极大地提升了员工的积极性。可见,在数字化转型情境下,企业对各种数字技术和数据资源的组合利用颠覆了传统的价值创造范式(Vial,2019)。同时,企业通过将强制投资、超额分配、亏损自负等激励导向型对赌条款对接到公司产权制度中,充分激励员工为自身创造剩余,从而真正实现组织自驱动,全面释放经营效率。

鉴于此,本文以2014—2021年中国A股上市公司为样本,实证检验企业数字化转型对构建人力资本产权激励制度的赋能效应。与既有文献相比,本文的边际贡献体现在以下三方面:第一,深化了对人力资本产权激励的理解。既有文献大多从理论层面探讨人力资本产权激励的实现机理和效率改进(向显湖和钟文,2010;华玉昆等,2023),而在实证检验层面上对于如何有效度量企业人力资本产权激励仍未形成共识,更多的是基于员工持股计划等单一激励形式展开研究。本文以核心人力资本能否“出资购买”剩余索取权作为标准,基于手工整理的相关激励方案数据度量人力资本产权激励,更加契合现阶段我国上市公司的治理实践需求,并为数字化时代下的企业产权激励制度建设提供了新的思路。第二,拓展了企业数字化转型治理后果的相关研究。既有文献关注到企业数字化转型情境下公司治理的新路径和新机制,如优化董事会决策过程、重塑管理者角色定位以及抑制管理层自利动机等(Kolbjørnsrud等,2016;Evans,2017;罗进辉和巫奕龙,2021)。在较少的激励机制的相关研究中也主要聚焦于高管薪酬与股权激励(陈德球和张雯宇,2023)。本文以涵盖核心员工的激励设计作为切入点,检验了数字化转型对人力资本产权激励的赋能效应,并厘清了具体的作用机制,丰富了数字化转型情境下公司治理的机制理论。第三,为数字经济时代企业内部激励制度设计提供了参考依据。传统治理模式中人力资本所有者饱受质疑和批评的根源便在于其承担风险能力不可置信引发了监控难题,而权衡剩余索取权配置的比例、定价和时机就是破题的关键。本文发现随着数字化转型的逐步深入,人力资本产权激励制度设计呈现出更明显的剩余索取权下沉趋势和激励导向特征,同时实施人力资本产权激励也能够有效提升企业创新质量和企业价值。这为拓展企业核心员工的治理角色提供了证据支持,也对在当前数字经济背景下激活智力资本、实现企业高质量发展有所启示。

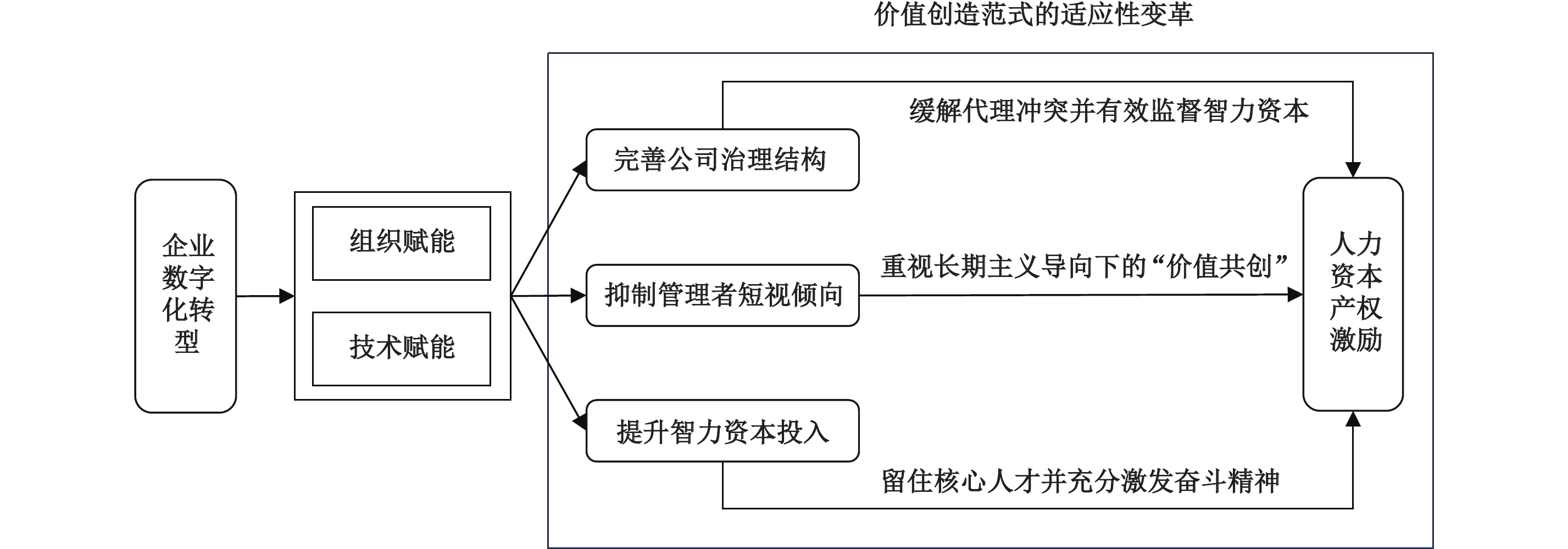

二、理论分析与研究假设数字经济时代下,技术革命重塑了用户需求与企业生产之间的关系,价值共创成为企业获取竞争优势的全新方式(Hagiu和Wright,2020)。事实上,大量企业在数字化转型过程中重构了价值创造的基础,逐步摈弃以企业为中心的传统思路,转向用户价值主导的商业逻辑(Sebastian等,2017)。由此,企业开始融入数字化的价值生态系统,形成全节点和全数据的内外部网络打通模式,组织形态也展现出扁平化、网络化和无边界的结构特征。特别是,这种变革使得即时、连续、完整和细致的信息流能够清晰地界定核心员工的创造力和贡献边界(孙新波等,2021;陈德球和胡晴,2022)。基于上述背景,将员工视为无差别劳动整体的传统激励模式显然无法有效激励其进行稳定持续的智力投入,而设计出顺应时代的全新激励机制成为企业获取竞争优势的急切需求。一个行之有效的方式就是赋予“听得见炮声的人”应然人力资本产权地位,实现员工自我激励。通过引入人力资本产权激励并设计一系列分配方案与对赌条款,让员工在投入人力资本和货币资本的同时参与分享财富,充分激励员工为自身创造剩余,从而真正实现组织自驱动,切实释放经营效率。而数字化转型能够发挥组织赋能和技术赋能的关键作用,为企业建立人力资本产权激励制度营造了良好环境。因此,本文尝试将数字价值创造和剩余产权激励作为理论基础,选取企业数字化转型过程中与构建人力资本产权激励制度密切相关的公司治理结构、管理决策视域以及智力资本投入等方面的适应性变革作为研究的切入点,分析企业数字化转型对构建人力资本产权激励制度的赋能效应。

首先,企业数字化转型可以通过完善公司治理结构推动构建人力资本产权激励制度。数字经济时代下,数据革命驱动着治理结构的系统性转变,为充分释放组织活力、构建用户导向的激励体系提供了坚实的制度保障。受益于数字化转型的迅速发展,数据不断穿透组织边界的抑制,极大地消除了信息不对称,从而实现改善公司治理的作用(祁怀锦等,2020)。基于内部治理的角度,中小股东能够通过线上空间转变为积极的治理参与者,董事会权力配置也逐步向非股东阵营的智力资本动态调整(马连福等,2022)。基于外部治理的角度,大数据和移动互联网技术帮助利益相关者从多个维度透视企业,形成了有力的监督机制,降低管理者主观决策引起的资源配置损失(Yermack,2017)。可见,数字化转型能够帮助各方智力资本更为有效地参与公司治理,缓解代理冲突,最终提升公司治理结构的动态效率。而根据企业合约理论,有效的治理结构能够促使人力资本供给者更好地分享企业经营剩余。具体而言,良好的治理结构为推出人力资本产权激励机制提供了制度保障,相对更优的治理才能制定出合理的激励机制,而治理结构不完善将导致难以对智力资本形成有效监督,反而让激励成为福利(吕长江等,2009)。例如,管理层可能存在“讨好”员工的动机,通过盈余管理手段抬升股价,形成严重的激励扭曲(陈大鹏等,2019)。综上所述,随着数字化转型的深入推进,企业权利束的分割重组变得更为高效,治理结构进一步完善,这为设计联结人力资本和组织价值的制度安排、激励核心员工对企业进行持续稳定的智力投入奠定了坚实基础。

其次,企业数字化转型可以通过抑制管理者短视倾向推动构建人力资本产权激励制度。基于传统公司治理研究的框架,管理者容易出现过度自信、谋求私利的主观行为,给企业资源造成了无效耗用和严重浪费(Shleifer和Vishny,1997)。而在企业数字化转型的背景下,数字技术能够为管理者进行精准决策提供有效支撑,减少非理性判断与主观操纵,在优化决策能力的同时压缩其自利动机下的决策空间,有效抑制管理者的机会主义与激进行为(Zhu,2019)。可见,企业数字化转型能够通过高颗粒度的数据体系对管理者的短视主义倾向形成显著的抑制作用。而决策视阈的延伸能够促使管理者更加关注企业未来发展,用长期主义导向搭建“价值共生”的生态环境(陈春花等,2022),进而有效构建人力资本产权激励制度。例如,随着生产数据的积累,企业可以利用大数据支撑管理者对创新实验进行更多的投入(Farboodi等,2019),引导核心员工直接为用户创造价值,从而最大限度地发挥核心员工贡献智力资本的作用,最终建立员工回报由用户决定的产权激励制度(戚聿东和肖旭,2020)。因此,在智力资本作为重要资源禀赋参与财富创造的数字经济时代,随着短视决策空间显著收缩,管理者将更加重视企业的长期价值,从“绩效考核”转换到“价值共创”的财富逻辑。在此基础上,企业能够更好地运用产权激励手段激发核心员工的内在驱动力,并将契合新环境的激励机制作为实现企业长期竞争优势的战略武器。

最后,企业数字化转型可以通过提升智力资本投入推动构建人力资本产权激励制度。在数字化转型背景下,企业对人力资本提出了更高的要求,生产方式和生产关系的转变也导致了企业人力资本结构的适应性变革(谢康等,2021)。一方面,数字技术的应用显著减少了常规性低技能劳动的生产任务,对众多从事简单、机械工作的低技能劳动者产生了技术替代效应(Graetz和Michaels,2018)。另一方面,数字技术的应用催生了大量新业态和复杂决策作业,需要高技能劳动者处理后方能转换为价值创造活动,形成了技术互补效应(Banalieva和Dhanaraj,2019)。可见,企业数字化转型对人力资本结构产生了明显的升级优化作用。而这种人力资本结构适应性调整为企业构建人力资本产权激励制度提供了人才基础。尽管企业具备了执行战略行动的人力资本,但企业高质量发展的决定性因素是被点燃斗志的高素质员工愿意与企业共进退。在人力资本结构转型升级的基础上,企业更需要留住人才并激发员工的奋斗精神,基于切割剩余产权来设计激励模式成为必然(刘方龙和吴能全,2014)。随着数字化转型的深入推进,在数据量化驱动体系的支持下,构建一套符合组织经营变革的产权激励机制尤为关键,从而能在利益上强化员工的心理预期,真正实现为自己而战。因此,在核心人力资本拥有更多经营决策话语权的数字时代,企业将更重视能够贡献智力资本、整合碎片化价值的高技能员工,优化企业人力资本结构,进而推出顺应时代发展的人力资本产权激励制度。

基于以上分析,本文提出如下假设:

假设1:限定其他条件,企业数字化转型程度越高,越可能构建可以分享剩余价值的人力资本产权激励制度。

假设2:限定其他条件,企业数字化转型能够完善公司治理结构、抑制管理者短视倾向以及提升智力资本投入,进而推动构建人力资本产权激励制度。

综上,本文的理论逻辑与研究框架如图1所示。

|

| 图 1 理论逻辑与研究框架 |

本文以2014—2021年中国A股上市公司作为研究对象,样本时间上将2014年作为研究起始年份的原因是,2014年证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》出台,同年万科也开始推行事业合伙人制度。数据来源上,研究所用员工持股计划、事业合伙人计划及项目跟投计划相关数据来自Wind数据库及作者从巨潮资讯网手工整理的上市公司公告,相关治理及财务数据均来自CSMAR数据库。本文对原始数据进行如下筛选:(1)若同一家上市公司多次公告实施相关计划,则仅保留首次公告;(2)剔除股东大会及董事会预案未通过的计划;(3)剔除停止实施计划;(4)剔除各年度被ST、ST*公司;(5)剔除金融业类别的公司;(6)剔除研究区间内主要变量和控制变量数据存在缺失的样本。最终得到12 480个有效样本,并对所有连续变量进行上下1%的缩尾处理。本文的数据处理软件为STATA15.0。

(二) 变量选择与说明1.解释变量:企业数字化转型(DT)。借鉴罗进辉和巫奕龙(2021)的研究,本文基于Python技术的文本分析与机器学习方法构建代理变量刻画数字化转型。具体的变量构建过程如下:首先,通过对国务院、工业和信息化部网站进行检索,人工阅读数字经济相关政策文件并提取与企业“数字化转型”相关的关键词,构建数字化种子词典;然后,为更客观、全面地捕捉数字化转型的特征,利用Python软件的机器学习算法Word2Vec模型,根据余弦相似度分析筛选已有关键词的相似词,并进行人工判断,从而扩充上述词典。在完成词典整理工作后,本文得到“人工智能”“大数据”“区块链”“云计算”“数字化应用”五个大类,并输出相应的关键词词频,最终得出各类别所包含的词汇。鉴于此类词汇出现次数有明显的右偏性特征,本文对所有企业数字化转型词汇数量加1后做对数化处理。

2.被解释变量:人力资本产权激励(HI)。人力资本产权激励是指人力资本所有者与财务资本所有者同样拥有企业产权,并承担企业风险,凭借其产权获取企业剩余利润的长期制度安排(杨瑞龙和周业安,1997;向显湖和钟文,2010)。基于此,本文以核心人力资本能否“出资购买”剩余索取权作为筛选标准,根据巨潮咨询网发布的上市公司公告手工搜集了人力资本产权激励制度的相关信息,具体的激励方式可以分为员工持股计划、事业合伙人计划以及项目跟投计划三类。借鉴孟庆斌等(2019)的衡量方式,本文使用上市公司当年是否推出人力资本产权激励制度的虚拟变量衡量相关制度实施情况(HI1),以上市公司推行的人力资本产权激励制度中是否包含核心员工的虚拟变量衡量人力资本产权激励制度建设水平(HI2)。

3.控制变量:参考现有文献(陈德球和张雯宇,2023),本文选择企业规模(Size)、企业成长能力(Growth)、企业年龄(Age)、资产回报率(ROA)、资产负债率(Lev)、产权性质(SOE)、市盈率(PE)、股权集中度(Top1)、董事会规模(Board)、独立董事比例(DIR)以及两职合一(Dual)作为控制变量。此外,本文还控制了年度(Year)和行业(Industry)固定效应。各变量具体定义如表1所示。

| 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 变量定义 |

| 被解释变量 | 人力资本产权激励制度实施情况 | HI1 | 上市公司当年推出人力资本产权激励制度为1,否则为0 |

| 人力资本产权激励制度建设水平 | HI2 | 上市公司当年推出的人力资本产权激励制度中若包含 核心员工,则为1,否则为0 |

|

| 解释变量 | 企业数字化转型 | DT | 企业年报数字化词频数总和的自然对数值 |

| 控制变量 | 企业规模 | Size | 企业资产总额的自然对数 |

| 企业成长能力 | Growth | (当期营业收入−上期营业收入)/上期营业收入 | |

| 企业年龄 | Age | 公司已上市年数 | |

| 资产回报率 | ROA | 净利润与资产总额之比 | |

| 资产负债率 | Lev | 总负债与资产总额之比 | |

| 产权性质 | SOE | 若公司实际控制人为国有,则取值为1,否则为0 | |

| 市盈率 | PE | 每股市场价格与每年每股盈利对数值之比 | |

| 股权集中度 | Top1 | 第一大股东持股数与企业总股本之比 | |

| 董事会规模 | Board | 企业董事会人数的自然对数值 | |

| 独立董事比例 | DIR | 独立董事人数与董事会人数之比 | |

| 两职合一 | Dual | 若董事长兼任总经理,则取值为1,否则为0 |

根据样本筛选与变量设计,本文将检验假设的基本模型设定为模型(1),具体如下:

| $ {HI}_{i,t}=\alpha +{\beta }_{1}{DT}_{i,t}+{\beta }_{2}{Control}_{i,t}+\sum Year+\sum Industry+{\varepsilon }_{i,t} $ | (1) |

其中,DT表示企业i在第t年的数字化转型程度,HI表示公司i在第t年的人力资本产权激励制度施行状况,

表2为本文主要变量的描述性统计结果。由表2可知,上市公司人力资本产权激励机制实施情况HI1的均值为0.0601,表明约有6%的样本企业实施员工持股计划、事业合伙人计划或项目跟投计划。这与郑志刚等(2021)的统计结果比较接近(员工持股计划均值为0.047)。本文推出员工持股计划的企业约占5.6%,推出事业合伙人计划与项目跟投计划的企业较少,仅有约0.4%的企业建立了相关制度。上市公司人力资本产权激励建设水平HI2的均值为0.0405,表明约有4%的样本企业在相关计划中纳入了企业核心员工,这在全部实施人力资本产权激励的企业中占比为2/3。企业数字化转型的均值为2.0428,中位数为1.9459,最小值为0,最大值是6.3474,说明不同企业的数字化转型程度差异较大,这与陈德球和张雯宇(2023)的结果基本一致,表明本文关键变量的构建较为可靠。其他变量的统计结果也均在合理范围内。

| 变量 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中位数 | 最大值 |

| HI1 | 12480 | 0.0601 | 0.2376 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |

| HI2 | 12480 | 0.0405 | 0.1972 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |

| DT | 12480 | 2.0428 | 1.4692 | 0.0000 | 1.9459 | 6.3474 |

| Size | 12480 | 22.4540 | 1.3397 | 17.7569 | 22.2680 | 28.5427 |

| Growth | 12480 | 0.2325 | 1.7748 | −0.9132 | 0.1133 | 87.4837 |

| Age | 12480 | 19.0855 | 5.6385 | 4.8300 | 18.9200 | 53.6700 |

| ROA | 12480 | 0.0517 | 0.0440 | 0.0000 | 0.0416 | 0.7859 |

| Lev | 12480 | 0.4185 | 0.1941 | 0.0091 | 0.4104 | 0.9879 |

| PE | 12480 | 83.0565 | 138.5972 | 4.7523 | 31.8758 | 965.9646 |

| SOE | 12480 | 0.2987 | 0.4577 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |

| Top1 | 12480 | 33.8920 | 14.7292 | 0.2900 | 31.8850 | 87.4600 |

| Board | 12480 | 2.1191 | 0.1968 | 1.0986 | 2.1972 | 2.8904 |

| DIR | 12480 | 37.6497 | 5.5167 | 20.0000 | 36.3600 | 80.0000 |

| Dual | 12480 | 0.3009 | 0.4586 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

表3列示了企业数字化转型与人力资本产权激励之间的回归结果。第(1)、(3)列列示了仅包含解释变量DT的回归结果。第(2)、(4)列为在第(1)、(3)列基础上分别加入控制变量的回归结果。可以看出,解释变量DT的回归系数均显著为正,说明企业数字化转型程度越高,越倾向于实施人力资本产权激励制度。这可能是因为数字技术的应用重构了企业价值创造的基础,企业权利束的分割重组变得更为高效,在以用户价值为导向的商业逻辑中,企业将更加重视以设计产权激励的方式引导人力资本所有者进行高质量的智力投入。此外,企业数字化转型程度与包含核心员工的人力资本产权激励制度之间为显著的正相关关系,证实了企业数字化转型能够促进构建核心员工参与剩余价值分享的人力资本产权激励制度,上市公司更加重视通过剩余索取权的下沉激活核心员工。因此,本文的假设1得以验证。

| 变量 | HI1 | HI2 | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| DT | 0.2020***(5.67) | 0.1211***(3.91) | 0.1699***(4.32) | 0.0896**(2.46) |

| Size | 0.3131***(7.82) | 0.2836***(6.15) | ||

| Growth | 0.3116***(3.20) | 0.3240***(2.88) | ||

| Age | −0.0153*(−1.93) | −0.0160*(−1.66) | ||

| ROA | 1.9991**(1.98) | 0.8003(0.64) | ||

| Lev | 0.0656(0.23) | 0.2197(0.65) | ||

| PE | 0.0001(0.39) | 0.0002(0.52) | ||

| Top1 | −0.0049*(−1.72) | −0.0025(−0.74) | ||

| SOE | −1.5616***(−10.53) | −1.7065***(−9.03) | ||

| Board | −0.0452(−0.18) | −0.2356(−0.81) | ||

| DIR | 0.0074(0.83) | 0.0082(0.81) | ||

| Dual | 0.1997**(2.39) | 0.1142(1.15) | ||

| Constant | −4.3021***(−8.09) | −11.0223***(−9.34) | −4.3186***(−7.03) | −10.0062***(−7.50) |

| Year/Industry | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 |

| Pseudo R2 | 0.0544 | 0.1012 | 0.0444 | 0.0889 |

| 注:括号内数值表示经企业层面聚类调整后的z值;***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。下同。 | ||||

1.倾向得分匹配(PSM)。首先以样本企业数字化转型程度是否大于分年度分行业的均值为标准,将样本企业分为数字化水平高低不同的处理组和对照组,然后选取资产负债率、企业规模、股权集中度和产权性质等变量作为协变量,以1:1最近邻匹配对两组样本企业进行匹配,结果显示匹配效果良好。使用匹配后的样本进行重新回归,结果如表4第(1)、(2)所示。从中可见,DT回归系数分别在1%和5%的水平上显著为正,可见本文的研究结论仍成立。

| 变量 | 倾向得分匹配(PSM) | Heckman模型检验 | 工具变量 | |||

| (1) HI1 | (2) HI2 | (3) HI1 | (4) HI2 | (5) HI1 | (6) HI2 | |

| DT | 0.1036***(2.92) | 0.0709**(1.72) | 0.1198***(3.90) | 0.0861**(2.38) | 0.0649***(2.71) | 0.0458**(1.56) |

| IMR | −1.8827***(−2.58) | −2.7913***(−3.31) | ||||

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Year/Industry | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Constant | −10.9500***(−8.30) | −9.3528***(−6.44) | −3.9235(−1.43) | −0.1591(−0.05) | 0.2133(1.18) | 0.0576(0.38) |

| N | 9544 | 9544 | 12461 | 12461 | 8481 | 8481 |

| Pseudo R2 | 0.1007 | 0.0882 | 0.1008 | 0.0901 | 0.0114 | 0.0101 |

2.Heckman两阶段模型。为避免可能存在的样本自选择问题,本文采用Heckman两阶段模型进行检验。在第一阶段的Probit回归模型中,设置被解释变量为虚拟变量(DT_d),根据数字化转型程度是否大于样本中位数来衡量,若大于中位数,则取值为1,代表该企业拥有良好的数字化水平,否则为0;同时,在第一阶段中加入同行业中其他企业拥有较高数字化水平的比例(O_DT)作为外生工具变量,使用该阶段的回归结果计算逆米尔斯比率(IMR),然后将第一阶段计算的IMR代入第二阶段模型进行拟合回归。由表4第(3)、(4)列结果可知,DT回归系数显著为正,证明本文结论具有一定的说服力。

3.工具变量法。一方面,数字化转型会强化企业资源和权利束的分割重组效率,进而促进企业下沉剩余产权以激励核心智力资本;另一方面,被激励的核心员工可能更有动力开展数字化转型活动。为避免可能存在的反向因果问题,本文选择工具变量法进行内生性检验。借鉴杨昕和赵守国(2022)的方法,选择将各城市地形起伏度与滞后一期的全国互联网用户数的交乘项作为当期企业数字化转型的工具变量。该工具变量影响上一期企业数字技术的运用,且并不直接影响企业当年的内部治理制度的建设情况,满足外生性和相关性条件。使用工具变量进行内生性检验的回归结果见表4第(5)、(6)列。从中可见,DT回归系数分别在1%和5%的水平上显著为正,再次验证了企业数字化转型对人力资本产权激励制度的正向影响。

(四) 稳健性检验1.替换企业数字化转型程度的测量方法。为对企业数字化转型情况进行更加精准的描述,本文参考袁淳等(2021)和张永珅等(2021)的研究,引入企业数字化相关词频总数占年报MD&A语段长度的比例来衡量的企业数字化程度(DT2),用企业年报附注披露的数字化技术无形资产占无形资产总额的比例来衡量的企业数字化程度(DT3)。回归结果显示,DT2和DT3系数分别在1%和5%水平上显著为正,说明在更换解释变量的衡量方法后,企业数字化转型仍能促进上市公司建立人力资本产权激励制度,表明本文的研究结论稳健。

2.替换人力资本产权激励制度的测量方法。上市公司当年推出人力资本产权激励计划的数量越多,表明企业越重视引导人力资本所有者进行高质量的智力投入,企业人力资本产权激励制度建设水平也越高。因此,本文分别采用上市公司当年推出人力资本产权激励制度的绝对数量(HI1_1)以及上市公司推行包含核心员工的人力资本产权激励制度的绝对数量(HI2_1)进行重新回归。回归结果显示,DT回归系数显著为正,可见本文的结论稳健。

3.控制省份固定效应。为进一步控制省份层面的不可观测因素对本文研究结论产生的潜在影响,本文增加省份固定效应后重新进行回归。回归结果显示,DT系数分别在1%和10%水平上显著为正,进一步证明结果的稳健性。

4.改变本文的样本范围。鉴于高科技企业具备更好的数字化转型优势,这将对企业数字化进程产生影响

前文分析中,本文认为企业数字化转型主要从三个维度对人力资本产权激励制度产生影响。首先,数字化转型过程可以帮助优化公司治理结构的动态效率,为推出可供参与剩余分享的激励机制提供了制度保障,满足数字时代的内在需求。其次,企业数字化转型可以有效抑制管理者短视主义倾向,使其更加重视用户价值主导的长期发展模式,实现激励机制设计的适应性改进。最后,数字化技术帮助企业完成商业模式和管理方式的系统性转变,促进人力资本结构升级,并更加重视基于切割剩余产权的激励模式。由此,本文构建了如下扩展模型以验证这三种作用机制是否成立:

| $ {HI}_{i,t}=\alpha +{\beta }_{1}{DT}_{i,t}+{\beta }_{2}{Control}_{i,t}+\sum Year+\sum Industry+{\varepsilon }_{i,t} $ | (2) |

| $ {Me}_{i,t}=\alpha +{\lambda }_{1}{DT}_{i,t}+{\lambda }_{2}{Control}_{i,t}+\sum Year+\sum Industry+{\upsilon }_{i,t} $ | (3) |

| $ HI_{i,t}=\alpha+\theta_1DT_{i,t}+\theta_2Me_{i,t}+\theta_3Control_{i,t}+\sum_{ }^{ }Year+\sum_{ }^{ }Industry+\nu_{i,t} $ | (4) |

其中,Me代表中介变量,包括公司治理结构(CG)、管理者短视主义(Myopia)、人力资本结构(HS),其余变量均与上文一致。

1.公司治理结构机制。首先,借鉴周茜等(2020)衡量公司治理结构的方式,基于监督、激励与决策等维度,选取高管薪酬和持股比例、董事会规模、独董比例、机构持股比例、股权制衡度以及两职合一七个指标,运用主成分分析方法构建公司治理综合指数(CG)。该指标数值越大,表示公司治理结构越完善。表5列示了公司治理结构机制的检验结果,第(1)列为当模型(3)中介变量为公司治理结构(CG)时的回归结果,从中可见DT系数在1%的水平上显著为正,反映出企业数字化转型(DT)与公司治理结构(CG)显著正相关。通过模型(4)检验公司治理结构在企业数字化转型影响人力资本产权激励制度的过程中是否发挥中介作用。从表5中Panel A和Panel B的第(2)列可以看出,CG系数显著为正。可见,模型(3)企业数字化转型(DT)的回归系数与模型(4)公司治理结构(CG)的回归系数乘积为正,且与模型(2)企业数字化转型(DT)的系数同号,表明公司治理结构的完善是企业数字化转型促进构建人力资本产权激励制度的一个重要路径。

| Panel A | ||||||

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| CG | HI1 | Myopia | HI1 | HS | HI1 | |

| DT | 0.0189***(3.34) | 0.1232***(4.01) | −0.0073***(−15.15) | 0.1129***(3.64) | 2.4765***(6.63) | 0.1215***(3.96) |

| CG | 0.0481**(0.73) | |||||

| Myopia | −1.4562**(−2.27) | |||||

| HS | 0.0007**(2.31) | |||||

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Year/Industry | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Constant | 7.1680***(47.29) | −10.9316***(−8.80) | 0.1063***(5.69) | −10.4257***(−9.37) | 27.2624(0.67) | −10.4749***(−9.4446) |

| N | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 |

| R2/Pseudo R2 | 0.4253 | 0.0996 | 0.1095 | 0.1005 | 0.0413 | 0.1002 |

| Panel B | ||||||

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| CG | HI2 | Myopia | HI2 | HS | HI2 | |

| DT | 0.0189***(3.34) | 0.0913**(2.53) | −0.0073***(−15.15) | 0.0816**(2.25) | 2.4765***(6.63) | 0.0900**(2.49) |

| CG | 0.0139***(0.18) | |||||

| Myopia | −1.3351*(−1.76) | |||||

| HS | 0.0006**(2.57) | |||||

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Year/Industry | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Constant | 7.1680***(47.29) | −9.4234***(−6.73) | 0.1063***(5.69) | −9.4693***(−7.60) | 27.2624(0.67) | −9.4732***(−7.68) |

| N | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 |

| R2/Pseudo R2 | 0.4253 | 0.0875 | 0.1095 | 0.0883 | 0.0413 | 0.0882 |

2.管理决策视域机制。首先,借鉴胡楠等(2021)的研究,使用企业年报MD&A文本建立“短视主义”词集,通过文本分析和机器学习构建管理者短视主义指标(Myopia)。该指标数值越大,代表管理者越短视。表5列示了决策视域机制的检验结果,第(3)列为当模型(3)中介变量为短视主义(Myopia)时的回归结果,可见DT系数在1%的水平上显著为负,反映出企业数字化转型(DT)与管理者短视主义(Myopia)显著负相关。通过模型(4)检验管理者短视主义在企业数字化转型影响人力资本产权激励制度的过程中是否发挥中介作用。从表5中Panel A和Panel B的第(4)列可以看出,Myopia系数显著为负。可见,模型(3)企业数字化转型(DT)的回归系数与模型(4)管理者短视主义(Myopia)的回归系数乘积为正,且与模型(2)企业数字化转型(DT)的系数同号,意味着管理者短视主义的减轻同样是数字化转型促进上市公司构建人力资本产权激励制度的关键路径。

3.智力资本投入机制。首先,借鉴李逸飞等(2023)的研究,将员工受教育程度作为刻画人力资本结构的重要特征,以此区分智力投入水平。具体而言,将受教育程度为大专及以上学历的劳动力归为高技能员工,将中专及以下学历的劳动者归为低技能员工,使用企业高学历员工与低学历员工的雇佣人数比值来定义企业人力资本结构(HS)。表5列示了智力资本投入机制的检验结果,第(5)列为当模型(3)中介变量为人力资本结构(HS)时的回归结果,可见DT系数在1%的水平上显著为正,反映出企业数字化转型(DT)与人力资本结构(HS)显著正相关。通过模型(4)检验人力资本结构在企业数字化转型影响人力资本产权激励制度的过程中是否发挥中介作用。从表5中Panel A和Panel B的第(6)列可以看出,HS系数显著为正。可见,模型(3)企业数字化转型(DT)回归系数与模型(4)人力资本结构(HS)回归系数乘积为正,且与模型(2)企业数字化转型(DT)的系数同号,可见智力投入水平的提升也是数字化转型促进上市公司构建人力资本产权激励制度的关键机制。

综上所述,本文假设2成立。

(二) 基于人力资本产权激励制度设计的分析既有研究证实,对人力资本进行产权激励作为提升公司经营效率的重要措施,能够有效帮助公司提升绩效和促进创新(Kim和Ouimet,2014)。然而,上市公司激励制度的福利化现象早已司空见惯,各类持股计划背后潜在的复杂动机也将导致激励扭曲(郑志刚等,2021),致使人力资本难以发挥其真正价值。由此产生的问题是:在数字化转型背景下,上市公司推出的人力资本产权激励制度是否能够在扩大核心员工剩余索取权的同时真正实现激励相容?对此,本文进一步考察企业数字化转型与具体激励制度设计之间的深层联系。

1.员工持股计划制度设计。根据《上市公司实施员工持股计划试点指导意见》,员工持股计划的参与对象包含管理层和核心员工。由理论分析可知,在用户价值导向的数字经济时代,企业核心人力资本作为重要资源禀赋参与到财富创造的过程中,核心员工获得长期业绩奖励后,产生了对企业价值共创的显著促进作用。因此本文推断,在企业数字化转型的背景下,企业将充分扩大员工持股范围,使剩余索取权的下沉更加充分,从而吸引、保留和激励核心员工。为验证上述趋势,对员工持股计划的总持股比例(ESOP_Hold)和员工认购比例(ESOP_Prop)进行分析,相关结果如表6所示。由第(1)、(2)列可知,DT系数均在1%水平上显著为正,说明在上市公司数字化转型背景下,员工持股计划的总持股比例和员工认购比例有所提升,上市公司更加重视通过剩余索取权的下沉激活核心智力资本。该结果支持了本文推断。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| ESOP_Hold | ESOP_Prop | ESOP_Salary | ESOP_Lock | |

| DT | 0.0082*** (2.31) |

0.0673*** (1.80) |

0.0805*** (2.20) |

0.2454*** (2.24) |

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Year/Industry | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Constant | −0.1811 (−1.64) |

−8.9317*** (−6.99) |

−7.7927*** (−6.34) |

−12.073*** (−3.58) |

| N | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 |

| R2/Pseudo R2 | 0.0209 | 0.0151 | 0.0935 | 0.0251 |

此外,为能够切实体现“激励”性,进一步绑定企业与员工的利益,企业将更加重视建立员工持股的长效激励,进一步激发员工的积极性,完善公司与员工的利益共享机制。因此本文推断,在企业数字化转型的背景下,企业将选择以自筹资金和员工薪酬作为员工持股资金的主要来源,并设置锁定期来绑定员工个人财富与企业价值。为检验员工持股计划的激励导向,本文对员工持股计划的资金来源及锁定期进行分析,设置资金来源是否为员工薪酬及和自筹资金的哑变量(ESOP_Salary)以及锁定期长度(ESOP_Lock)变量。相关结果见表6第(3)、(4)列,可见DT系数均在1%水平上显著为正,表明随着数字化转型的深入,上市公司更有可能推出以自筹资金和员工薪酬作为资金来源以及锁定期更长的员工持股计划,切实体现了制度设计的激励性。该结果说明,在颠覆与迭代应接不暇的数字化时代,通过让核心员工“出资购买”剩余索取权并延迟分享的方式,建立起企业与员工之间“价值共创、利润共享、风险共担”的共同价值体系,从而有效实现人力资本产权激励。这是进一步激发员工积极性、转向新型治理范式的重要举措。

2.事业合伙人计划制度设计。事业合伙人制度作为建立在共生合伙文化基础上的激励模式,将利益与主体一致性标准发展到一般人力资本投资者。特别是,事业合伙人制度有别于传统意义的企业合伙,并非金钱和物资的简单合作,而是更加强调共同事业目标与价值观的凝聚,这也契合了数字化时代传统企业对于重塑竞争优势的内在需求。由此本文推断,企业在数字化转型过程中将更为重视激励导向设计。为更有针对性地探讨数字化转型对事业合伙人制度方案设计的影响,本文对事业合伙人制度中的激励条款进行分析,设置是否包含劣后分享条款(BPP_Lag)、是否包含超额收益激励(BPP_Excess)、是否包含业绩考核目标(BPP_Target)、是否设置锁定期(BPP_Lock)、资金来源是否为员工薪酬和自筹资金(BPP_Salary)、员工是否自负盈亏(BPP_Self)等虚拟变量。回归结果如表7所示,由第(1)−(6)列可知,DT系数均显著为正,支持了本文推断。该结果说明,数字技术的应用加速了企业构建激励核心员工拼搏奋斗的长效激励机制,通过引入自筹资金、业绩考核、股票锁定、劣后分享等限制约束,同时搭配收益超额分配、盈亏自负等对赌条款,事业合伙人比普通股东承担了更多的风险,从而有效推动核心员工向合伙人身份转变,真正实现了责任共担、价值共享。可见,在数字经济时代,人力资本和货币资本的关系需要重新去定位,从“共生逻辑”理解股东与员工的关系,打造出奉行“共同发展、共担风险、共享收益”理念的人力资本产权激励制度,是数字化时代公司内部治理机制的重要拓展。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| BPP_Lag | BPP_Excess | BPP_Target | BPP_Lock | BPP_Salary | BPP_Self | |

| DT | 0.3716***(2.31) | 0.6297**(1.60) | 0.2637**(1.46) | 0.3172**(1.48) | 0.3575**(2.05) | 0.4257**(1.88) |

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Year/Industry | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Constant | −29.3204***(−4.86) | −15.2739**(−2.20) | −24.5391***(−4.05) | −33.5738***(−4.17) | −17.8044***(−3.13) | −20.1260***(−4.34) |

| N | 7626 | 4043 | 4158 | 4158 | 4248 | 5661 |

| Pseudo R2 | 0.2770 | 0.2596 | 0.2795 | 0.3260 | 0.1691 | 0.2317 |

3.项目跟投计划制度设计。项目跟投计划是指跟投人员以自有资金与企业共同投资项目,进而实现风险共担、利益共享的一种中长期激励制度。此类计划通过以股权为纽带、以长期激励为导向的制度设计,聚焦对项目团队的精准激励,从利益上真正强化了员工的心理预期,充分激发核心员工的“当家人”意识,使得项目投资决策和运营管理水平大幅提高。在人力资本扮演更重要角色的数字经济时代,企业数字化运营催生了对核心员工激励约束的内在需求,数字科技量化驱动的经营体系倒逼企业搭建并完善跟投机制。因此可以推断,企业在数字化转型过程中将进一步强化对项目跟投计划的激励导向设计。延续上文的逻辑,本部分考察了项目跟投制度中的激励导向条款,设置是否强制项目核心人员跟投(PCP_Must)、是否对跟投持股比例设限(PCP_Limit)、是否包含超额收益激励(PCP_Excess)、是否自负亏损(PCP_Self)等虚拟变量。回归结果如表8所示,由第(1)−(4)列可知,DT系数均显著为正,该结果支持了本文的推断。因此,在知识经济与数字经济迅速发展的背景下,强调激发积极性和创造力的跟投制度是上市公司十分青睐的激励设计,其制度逻辑便在于人力资本与货币资本“同进退”的产权激励特性,通过强制让核心员工成为项目特殊股东,并搭配系列收益对赌条款,推动跟投员工以特殊的产权配置方式转变为人力资本和货币资本的双重投入者,从而形成价值共创和价值协同的全新激励机制,实现企业价值最大化。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| PCP_Must | PCP_Limit | PCP_Excess | PCP_Self | |

| DT | 0.2948** (2.31) | 0.1946* (1.48) | 0.4632*** (2.29) | 0.3219** (1.92) |

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Year/Industry | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Constant | −13.8355*** (−3.46) | −11.3127*** (−2.71) | −23.6547*** (−3.14) | −6.6227* (−1.45) |

| N | 8942 | 9063 | 7784 | 8654 |

| Pseudo R2 | 0.2754 | 0.2424 | 0.4115 | 0.2398 |

在企业强调从“控制”到“赋能”的转变过程中,人力资本参与剩余价值分享能否有效促进企业创新并提升企业价值是公司治理目标的关注重点。已有经验证据表明,员工持股计划等激励机制的实施能够显著增加企业创新产出,且相对管理层而言,核心员工持股的创新激励效应更为显著(陈效东,2017;孟庆斌等,2019)。那么,人力资本产权激励制度的设立和运行是否能够进一步提升企业创新质量,真正实现企业与员工的“价值共创”?为检验上述问题,本文借鉴张杰和郑文平(2018)的研究,采用知识宽度法测算的企业专利质量对企业创新质量(IQ)进行衡量,采用企业市值与企业总资产的比值(TobinQ)衡量企业价值,继续探究对核心员工的人力资本产权激励如何影响企业创新和企业价值。

相关回归结果如表9所示,第(1)−(6)列为人力资本产权激励制度对企业创新质量和企业价值的影响结果。由第(1)、(4)列可知,HI1系数均显著为正,说明上市公司实施人力资本产权激励制度能够有效提升企业创新质量和企业价值。进一步地,为考察这种影响究竟是来自核心员工还是管理层,本文检验企业当年推出的人力资本产权激励制度中是否包含核心员工(HI2)以及企业当年推出的人力资本产权激励制度中是否仅包含管理层(HI3)对企业创新和价值的影响。由第(2)、(5)列可知,HI2系数在10%的水平上显著为正,同时第(3)、(6)列中HI3系数并不显著,说明人力资本产权激励虽然能够显著提升企业创新质量并实现企业价值增长,但这种影响在激励制度设计包含核心员工时显著更大,而在激励计划仅面向管理层时上述影响并不显著。可见,人力资本产权激励对企业创新和企业价值的促进作用主要来自包含核心员工激励的部分,说明核心员工参与到剩余利润分享当中能够充分促进企业进行高质量创新,真正实现员工与企业利润共享、价值共创。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| IQ | IQ | IQ | TobinQ | TobinQ | TobinQ | |

| HI1 | 0.0178*(1.51) | 0.1014*(1.63) | ||||

| HI2 | 0.0229*(1.9345) | 0.1631*(1.8214) | ||||

| HI3 | 0.0012(0.08) | −0.0224(−0.28) | ||||

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Year/Industry | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Constant | −0.4268***(−6.82) | −0.4258***(−6.80) | −0.4299***(−6.88) | 11.8982***(10.45) | 11.9005***(10.46) | 11.8762***(10.42) |

| N | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 |

| R2 | 0.0786 | 0.0786 | 0.0785 | 0.1878 | 0.1878 | 0.1878 |

随着数字经济的蓬勃发展,公司价值创造由产品主导的传统模式开始向客户价值导向的全新模式转变。智力资本的长期价值受到高度重视,“可以听见炮声”的核心员工开始扮演起更加重要的建设者角色。因此,如何在数字时代充分激活直面用户和市场的核心员工的积极性,对身处激烈竞争环境的企业而言尤为重要。本文以2014—2021年中国A股上市公司为样本,实证检验了企业数字化转型对人力资本产权激励的赋能效应。研究结果表明,企业数字化转型程度越高,越倾向于构建人力资本产权激励制度,核心员工也更可能被纳入激励范围。机制检验表明,企业数字化转型通过完善公司治理结构、抑制管理者短视倾向以及提升智力资本投入推动上市公司构建人力资本产权激励制度。基于人力资本产权激励制度设计的进一步研究发现,企业数字化转型显著强化了人力资本产权激励制度的激励导向特征,主要体现在各类限制和对赌条款的引入。此外,实施人力资本产权激励制度提升了企业创新质量和企业价值,且这种促进作用主要来自核心员工激励,而非管理层激励。

基于上述研究结论,本文提出如下政策建议:

第一,积极推进数字化转型进程,运用数字技术赋能治理创新。本文的研究结论表明,数字化转型能够完善公司治理结构、抑制管理者短视倾向以及提升智力资本投入,进而促进上市公司建立人力资本产权激励制度。因此,企业应充分把握数字化革命所带来的机遇,积极推动数字化转型,将资源优势充分应用到完善企业治理机制当中。具体而言,要通过数字技术的广泛运用充分实现企业所有权的明晰和管理,提升公司治理结构的动态效率并优化组织设计与决策方式,让智力资本有效参与治理,从而为推出更加契合企业经营实态的人力资本产权激励制度做足准备。国家政府部门也应充分认识到数字经济发展对微观企业的赋能效应,加大对企业应用数字技术的扶持力度,壮大耐心资本,从而有效释放数字化技术对经济高质量发展的提升作用。

第二,重视建立数字科技量化驱动的共同价值体系,实现长期高质量发展。本文发现企业数字化转型显著强化了人力资本产权激励制度的激励导向特征,并主要体现在各类限制和对赌条款的引入上,这种治理赋能效应正是数字经济推动治理逻辑嬗变的微观映射。因此,企业应充分重视用户价值主导的经营理念,科学应对数字化浪潮下的商业模式变革,对“听得见炮声”的核心员工赋能增权,实现从监督控制到价值共创的治理模式转型。具体而言,企业需以共同的事业目标和价值观念为基础,精心设计人力资本产权激励制度,允许核心员工“出资购买”部分剩余索取权,成为共同承担风险的战略伙伴,使任何机会主义行为带来的损失都将无差别地以剩余索取权对应的收益和成本作为担保。同时,通过搭配强制投资、超额分配、亏损自负等对赌条款,让为事业奋斗成为企业的制度基因,重塑企业与员工之间的劳动关系,从而在根本上减少机会主义行为和监控难题,促使员工自发投入高质量智力资本,形成持续、健康的用户价值输出能力。

第三,进一步加强核心人才队伍建设,借助激励制度创新实现治理溢价。本文的研究结论表明,上市公司实施人力资本产权激励制度能够有效促进企业进行高质量创新、增加企业价值,且这种积极效应主要来自对核心员工的激励,而非管理层。因此,在数字化背景下,企业应结合自身发展制定针对性的数字人才培训体系,挖掘、培养和吸引优秀的数字化人才队伍,为企业规范治理主体的权力配置格局、赋能人力资本以及提高创新绩效提供坚实的人才基础。同时,企业应进一步发挥数字价值创造的协同效应,强调激活而非控制,利用人力资本产权激励等手段从制度创新上激励核心员工进行稳定连续的研发、创意等智力投入,从而实现企业与员工的合作共赢,助力企业基业长青。

| [1] | 陈春花, 朱丽, 刘超, 等. 协同共生论: 数字时代的新管理范式[J].外国经济与管理,2022(1). |

| [2] | 陈大鹏, 施新政, 陆瑶, 等. 员工持股计划与财务信息质量[J].南开管理评论,2019(1). |

| [3] | 陈德球, 胡晴. 数字经济时代下的公司治理研究: 范式创新与实践前沿[J].管理世界,2022(6). |

| [4] | 陈德球, 张雯宇. 企业数字化转型与管理层激励[J].经济管理,2023(5). |

| [5] | 陈效东. 谁才是企业创新的真正主体: 高管人员还是核心员工[J].财贸经济,2017(12). |

| [6] | 胡楠, 薛付婧, 王昊楠. 管理者短视主义影响企业长期投资吗?——基于文本分析和机器学习[J].管理世界,2021(5). |

| [7] | 华玉昆, 虞晓芬, 郭建斌. 剩余索取权激励机理、模型拓展与效率改进[J].管理评论,2023(7). |

| [8] | 李逸飞, 李金, 肖人瑞. 社会保险缴费征管与企业人力资本结构升级[J].经济研究,2023(1). |

| [9] | 刘方龙, 吴能全. 探索京瓷“阿米巴”经营之谜——基于企业内部虚拟产权的案例研究[J].中国工业经济,2014(2). |

| [10] | 罗进辉, 巫奕龙. 数字化运营水平与真实盈余管理[J].管理科学,2021(4). |

| [11] | 吕长江, 严明珠, 郑慧莲, 等. 为什么上市公司选择股权激励计划?[J].会计研究,2011(1). |

| [12] | 吕长江, 郑慧莲, 严明珠, 等. 上市公司股权激励制度设计: 是激励还是福利?[J].管理世界,2009(9). |

| [13] | 马连福, 宋婧楠, 王博. 企业数字化转型与控制权相机配置[J].经济管理,2022(11). |

| [14] | 孟庆斌, 李昕宇, 张鹏. 员工持股计划能够促进企业创新吗?——基于企业员工视角的经验证据[J].管理世界,2019(11). |

| [15] | 祁怀锦, 曹修琴, 刘艳霞. 数字经济对公司治理的影响——基于信息不对称和管理者非理性行为视角[J].改革,2020(4). |

| [16] | 戚聿东, 肖旭. 数字经济时代的企业管理变革[J].管理世界,2020(6). |

| [17] | 孙新波, 张媛, 王永霞, 等. 数字价值创造: 研究框架与展望[J].外国经济与管理,2021(10). |

| [18] | 向显湖, 钟文. 试论企业经营者股权激励与人力资本产权收益[J].会计研究,2010(10). |

| [19] | 谢康, 吴瑶, 肖静华. 生产方式数字化转型与适应性创新——数字经济的创新逻辑(五)[J].北京交通大学学报(社会科学版),2021(1). |

| [20] | 杨瑞龙, 周业安. 一个关于企业所有权安排的规范性分析框架及其理论含义———兼评张维迎、周其仁及崔之元的一些观点[J].经济研究,1997(1). |

| [21] | 杨昕, 赵守国. 数字经济赋能区域绿色发展的低碳减排效应[J].经济与管理研究,2022(12). |

| [22] | 袁淳, 肖土盛, 耿春晓, 等. 数字化转型与企业分工: 专业化还是纵向一体化[J].中国工业经济,2021(9). |

| [23] | 张杰, 郑文平. 创新追赶战略抑制了中国专利质量么?[J].经济研究,2018(5). |

| [24] | 张永珅, 李小波, 邢铭强. 企业数字化转型与审计定价[J].审计研究,2021(3). |

| [25] | 郑志刚, 雍红艳, 黄继承. 员工持股计划的实施动机: 激励还是防御[J].中国工业经济,2021(3). |

| [26] | 周茜, 许晓芳, 陆正飞. 去杠杆, 究竟谁更积极与稳妥?[J].管理世界,2020(8). |

| [27] | Banalieva E R, Dhanaraj C. Internalization theory for the digital economy[J].Journal of International Business Studies,2019,50(8):1372–1387. |

| [28] | Commerford B P, Dennis S A, Joe J R, et al. Man versus machine: Complex estimates and auditor reliance on artificial intelligence[J].Journal of Accounting Research,2022,60(1):171–201. |

| [29] | Demsetz H. Toward a theory of property rights[J].American Economic Review,1967,57(2):347–359. |

| [30] | Evans G L. Disruptive technology and the board: The tip of the iceberg[J].Economics and Business Review,2017,3(1):205–223. |

| [31] | Farboodi M, Mihet R, Philippon T, et al. Big data and firm dynamics[J].AEA Papers and Proceedings,2019,109:38–42. |

| [32] | Graetz G, Michaels G. Robots at work[J].The Review of Economics and Statistics,2018,100(5):753–768. |

| [33] | Hagiu A, Wright J. When data creates competitive advantage[J]. Harvard Business Review, 2020, 98(1): 94–101. |

| [34] | Jensen M C, Meckling W H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure[J].Journal of Financial Economics,1976,3(4):305–360. |

| [35] | Kim E H, Ouimet P. Broad-based employee stock ownership: Motives and outcomes[J].The Journal of Finance,2014,69(3):1273–1319. |

| [36] |

Kolbjørnsrud V, Amico R, Thomas R J. How artificial intelligence will redefine management[J]. Harvard Business Review, 2016, 2: 1-6. Kolbjørnsrud V,Amico R,Thomas R J. How artificial intelligence will redefine management[J]. Harvard Business Review,2016,2:1-6. |

| [37] | Sebastian I M, Ross J W, Beath C, et al. How big old companies navigate digital transformation[J].MIS Quarterly Executive,2017,16(3):197–213. |

| [38] | Shleifer A, Vishny R W. A survey of corporate governance[J].The Journal of Finance,1997,52(2):737–783. |

| [39] | Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J].The Journal of Strategic Information Systems,2019,28(2):118–144. |

| [40] | Yermack D. Corporate governance and blockchains[J].Review of Finance,2017,21(1):7–31. |

| [41] | Zhu C. Big data as a governance mechanism[J].The Review of Financial Studies,2019,32(5):2021–2061. |

2.Business School, Nankai University, Tianjin 300071, China;

3.School of Business Administration, Capital University of Economics and Business, Beijing 100070, China