2023第25卷第3期

2.复旦大学 理论经济学博士后流动站, 上海 200433

党的十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央牢牢把握人民群众对美好生活的向往,坚定不移走共同富裕道路;党的十九大之后更是从远景目标、行动纲领、示范区建设等方面对共同富裕作出了重大战略部署,宣示了在高质量发展中促进共同富裕的庄严政治承诺。新时期的共同富裕内涵超出了物质范畴,涵盖经济发展、社会进步、精神文明、生态福利等多方面。实现共同富裕既要做大“蛋糕”,也要分好“蛋糕”,在注重效率的同时,也要兼顾公平,协调推进总体富裕和共享发展。财政分权作为政府进行宏观经济调控、协调地区发展、优化资源配置、调节收入分配的重要手段,无论是在推动总体富裕还是在促进共享发展方面都具有不可替代的作用。财政部门应着眼于国家中长期经济社会发展战略,肩负起实现全体人民共同富裕目标的重要责任,不断完善财政分权体制改革,形成推动共同富裕的重要支撑力量。基于此,研究中国式分权体制下的共同富裕问题,科学把握财政分权与共同富裕的关系,从而对更好地发挥财政在促进全体人民共同富裕过程中的作用具有重要的理论与现实意义。

随着共同富裕成为时代主题,关于共同富裕的研究也在不断深化和丰富。学界对于共同富裕的探讨主要体现在以下三方面:(1)共同富裕的内涵特征。新时代的共同富裕是发展性、共享性与可持续性的统一(郁建兴和任杰,2021),不仅包含物质富裕,同时也包含精神富裕(李实,2021)。详细来讲,就富裕的主体而言,共同富裕是指全体人民的富裕,不是少数人、个别地区的富裕;就富裕的领域而言,共同富裕不仅指全体人民在物质生活上达到一定的富裕水平,同时还要实现人的全面发展、精神富足、环境宜居宜业、社会和谐和睦(周文和施炫伶,2022)。而且,共同富裕并不是全体人民同步实现富裕,而是分阶段、分地区、渐进性地实现共同富裕(周文和施炫伶,2022);也不是整齐划一、绝对平均的同等富裕,而是存在合理差距的普遍富裕(袁媛,2022)。(2)共同富裕的评价体系。学界对于共同富裕评价体系的研究没有统一的标准,大多是基于新时代共同富裕的理论内涵来构建的。万海远和陈基平(2021)、刘培林等(2021)均从发展性和共享性两方面构建共同富裕的评价指标体系,但二者选取的基础指标却大相径庭。陈丽君等(2021)将共同富裕的评价体系扩展为发展性、共享性和可持续性三个维度,所选取的基础指标数量也大幅增加。蒋永穆和豆小磊(2022)对共同富裕的评价则是基于人民性、共享性、发展性和安全性四个维度,相较于前者的研究,其选用的指标更加丰富,涵盖面也更加广泛。(3)共同富裕的实现路径。推进共同富裕是一项系统工程,需要统筹推进各项工作,学者们从不同角度提出了自己的见解。李实(2021)基于共同富裕的理论内涵,从富裕和共享两个维度出发,提出了实现共同富裕的六大政策建议。唐任伍等(2022)的研究重点放在了收入分配制度上,认为构建更加合理的初次、再次和三次分配制度是实现共同富裕的重中之重。此外,夏杰长和刘诚(2021)、向云等(2022)还探讨了数字经济发展在推进共同富裕过程中所发挥的重要作用,并提出了具有建设性的政策建议。

对于财政分权与共同富裕的关系,大部分学者均从单一角度或狭义角度来研究,即现有文献都只研究了财政分权对共同富裕内涵中某方面的影响。具体来看:(1)财政分权与生产效率。财政分权的意义在于中央政府向地方政府提供了经济发展的激励机制,分权使得地方政府的预算约束变紧,财政竞争压力将促使地方政府减少对经营业绩不佳的国有企业的扶持(Qian和Roland,1998),从而提高地方产出效率。同时,在以GDP为主要考核指标的体制下,地方财政为了在GDP锦标赛中取胜,会大力投资生产性基础设施,并大搞重复性建设(王永钦等,2007;傅勇和张晏,2007),进而造成生产效率的损失。因此,财政分权对于生产效率具有正反两方面的影响,在经济发展早期阶段,财政分权可以有效提升经济综合效率,但随着经济的不断发展,财政分权所带来的负面产出会增加,对经济综合效率的改善作用会下降(范子英和张军,2009)。(2)财政分权与共享发展。适宜的财政分权有助于提高公共品的提供效率(Musgrave,1959),这是因为各地居民对公共品的需求偏好具有较大差异,中央政府无法确切掌握各地公共品需求的异质性信息(Stiglitz和Dasgupta,1971),而地方政府相对于中央政府而言,对当地的情况更加了解,便于提供更多与本地居民需求相匹配的公共品(Tiebout,1956)。需要注意的是,分权的程度要合理。一方面,如果分权程度太低,则地方差异性需求得不到满足;另一方面,如果分权程度太高,则会降低公共品提供方面的规模经济效应。因此,合理的财政分权要在满足地方差异性需求与实现规模经济效应之间取得一定的平衡(Oates,1972)。(3)财政分权与生态环境。在中国式财政分权体制下,地方政府之间的GDP竞赛导致地方财政支出过多地投向了高污染、高经济效益的工业领域,而且为了实现经济增长目标,各地也会竞相降低环境规制水平,放松环境准入门槛,从而导致当地环境污染程度的进一步加剧(张克中等,2011)。但同时,财政自主度的提高也可以激励地方政府加大环保投入力度,财政分权程度高的地区相较于财政分权程度低的地区有更多的资金可用于环境治理,因而可以有效减少当地的环境污染(谭志雄和张阳阳,2015)。

本文可能的创新之处主要有:首先,本文首次从全局角度将财政分权与共同富裕纳入同一分析框架,系统阐述财政分权对共同富裕的影响、作用机制以及财政分权的适度区间,拓展了共同富裕研究的理论视角。其次,本文从生产效率、总体富裕、协调发展、成果共享和生态福利五个维度构建共同富裕的评价指标体系,通过多维度、多指标对共同富裕进行综合测度,相较于现有文献更加科学、合理和全面,从而能够更好地反映共同富裕的丰富内涵。最后,本文从财政分权的体制改革、资源配置效应、适度区间以及中央转移支付四方面为促进共同富裕提供政策建议,进一步拓宽了共同富裕的实现路径研究,具有一定的理论价值和实践意义。

二、理论分析与研究假说财政分权作为一种调整资源配置的重要制度,对推进地区共同富裕具有重要影响。首先,财政分权有助于增强地方发展的自身动力,提高地方经济效率,为共同富裕的实现奠定物质基础。具体而言,财政分权使地方政府的财政自主度提高,有助于激发地方政府的活力和积极性。相对于中央政府而言,地方政府对本地的社会经济发展状况更加了解,凭借这种信息优势,地方政府在保持经济稳定增长、促进就业和居民收入提升方面具有更高的效率(林春,2017)。地方政府可以根据自身的资源禀赋和发展目标灵活地引导经济资源的流动和分配,优化财政支出结构,减少低效率的投资行为,进而提升本地区的经济综合效率(范子英和张军,2009)。同时,财政分权还有利于增加地方科技支出,加大对企业研发投入的财政支持,推动地区技术进步,提高当地的生产效率水平(周克清等,2011),为本地区共同富裕的实现奠定物质基础。

其次,财政分权可以增强地方政府的统筹协调职能,不断缩小地区差距和城乡差距,从而在协调发展中推进共同富裕。中国人口众多、幅员辽阔,地区差距和城乡差距问题在各省份都很普遍,单靠中央转移支付所发挥的平衡作用有限,也很难达到因地制宜的效果。财政分权体制赋予了地方政府较高的财政自主度,大大提高了地方政府的宏观调控能力,地方政府可以根据当地实际情况,充分发挥转移支付平衡地区发展差距和城乡发展差距的作用(潘文轩,2011;苏春红和李真,2022)。同时,地方政府还可以灵活运用财政政策鼓励发达地区通过对口帮扶、产业协作等方式带动落后地区的发展,合理调整区域间的资源配置,增强落后地区持续发展的内生动力,促进地区平衡发展和城乡协调发展,进而夯实共同富裕的协调发展基础。

再次,财政分权能够使地方政府根据本地居民的偏好提供公共服务和社会福利,增强地区发展的共享性,坚持在共享发展中实现共同富裕。让人民群众共享发展成果是共同富裕的核心要义,也是推动共同富裕实现的重要途径。财政在共享发展中发挥着基础和重要支撑作用,财政分权为地方政府治理提供了稳定的财政来源和广阔的发挥空间,使得地方政府可以把更多的财政资金投向教育、文化、医疗、环境等与当地民生相关的公共领域,促进基本公共服务均等化,从而增进本地民生福祉,增强发展的共享性。同时,相对于中央政府,地方政府具有本地的信息优势,因此更加了解当地居民对公共福利的需求数量、质量和结构等信息,能够提供与本地居民需求偏好相匹配的公共产品(彭健,2010),进而提高共同富裕的分配效率。

最后,也应该注意到,财政分权在提升地方政府财政自主权的同时,也相应强化了地区间对流动性要素的竞争程度,而先决条件较好的地区往往会更具吸引力,这将不可避免地进一步加剧地区发展差距,从而对全国共同富裕水平的提升产生抑制作用。综上所述,财政分权对共同富裕具有正反两方面的影响,但总体上财政分权所带来的正向作用大于负向作用,因此可以预期财政分权对共同富裕影响的总效应为正,这在后续的实证检验部分将得到佐证。基于以上分析,本文提出以下假说:

假说1:财政分权赋予了地方政府较大的财政自主度,增强了地方政府的统筹协调职能和公共治理能力,从而有利于提升当地的共同富裕水平。

共同富裕的实现需要兼顾效率与公平,特别是随着我国进入新发展阶段,应更加注重协调发展,防止个体收入差距、地区差距和城乡差距的进一步扩大。而效率与公平是存在矛盾的,政府为了兼顾公平,通过财政转移支付、税收等手段对资本资源进行重新配置,从而达到平衡地区发展、城乡发展和调节收入分配的目的,难免会以牺牲市场效率为代价。而且,共享发展是共同富裕理念的内在要求,财政分权扩大了地方政府的财政支配权,有助于其加大公共服务供给力度,同时为人民创造宜居宜业的生态环境,这些财政资金的投入并不以资本回报为主要目的,从而容许一定程度的资本配置效率损失。因此,可以说共同富裕的实现需要以适当的资本资源错配为代价。此外,财政分权使地方政府可以加大对基础设施、教育、职业培训等方面的财政投入,有助于促进当地的劳动力就业,提高人力资源水平,优化劳动力资源配置,进而促进经济增长(Chu和Zheng,2013)。同时,财政分权激发了地区间的税收竞争,这会促使地方政府积极改善当地的营商环境,吸引并集聚更多的有竞争力的企业和高素质人才,从而提高劳动力资源配置效率(Perez-Sebastian和Raveh,2016),促进地区经济增长,为共同富裕水平的提升提供坚实的物质基础。基于此,提出以下假说:

假说2:预期财政分权通过牺牲资本资源配置效率和优化劳动力资源配置效率提升地区共同富裕水平。

财政分权体制下,中央政府要具备相当的财政能力,统筹推进各项公共事业,协调地区发展,以推进全国人民共同富裕。同时,地方政府为了完成中央政府分配的目标任务,也需要获得相当的财政自主权,为本地区共同富裕的实现提供有力保障。因此,中央政府和地方政府应保持良好适度的财政关系,财政分权程度不宜过高或过低。如果财政分权程度过高,则不仅会制约中央政府的财政转移支付能力,弱化自身的再分配作用和平衡地区发展的职能,而且还会降低中央政府对地方政府的控制力,导致局部地区投资过热,进一步扩大地区差距,从而不利于全国共同富裕的实现。如果财政分权程度过低,则意味着中央政府集权程度过高,地方政府财政自主度有限,这会减少地方政府所支配的财政资金,使其缺乏足够的财力促进本地的经济社会发展。同时,中央政府集权程度过高会降低资源配置效率,因为与地方政府相比,中央政府没有本地的信息优势,无法为本地居民提供足够多且相匹配的公共服务和社会福利(Oates,1999),这将不利于本地共同富裕水平的提升。为此提出以下假说:

假说3:财政分权程度过高或过低都不利于共同富裕水平的提升,财政分权对共同富裕的影响存在“适度区间”。

三、模型构建与变量说明 (一) 模型设定为考察财政分权对共同富裕的影响,本文采用双向固定效应模型进行回归。由于当年的共同富裕水平,受当年的政府行为影响较少,更多的是受前一年的影响,即财政分权对共同富裕的影响应该存在滞后性。因此,本文的模型设定如下:

| $ Co{m_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}F{d_{it - 1}} + \alpha Control{s_{it}} + {\mu _i} + {\nu _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

其中,Comit表示

1.被解释变量:共同富裕(Com)。(1)共同富裕的理论内涵与指标体系构成。习近平总书记强调:“我们说的共同富裕是全体人民共同富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕,不是少数人的富裕,也不是整齐划一的平均主义(习近平,2021)”。这表明,从内容上看,共同富裕不仅包含物质层面的富裕,同时包含精神层面的富裕;从范围上看,共同富裕不是少部分人的富裕,而是全体人民的普遍富裕;从程度上看,共同富裕不是同等程度的富裕,而是保持合理差距的富裕;从时间上看,共同富裕不是同时达到富裕,而是时间上有先后的富裕。因此,新时期的共同富裕具有丰富的理论内涵,不能仅用一个指标来衡量,需要构建多维指标体系来进行综合评价。本文结合习近平总书记、党的十九届五中全会、“十四五”规划纲要对共同富裕的论述以及其他学者的研究,将共同富裕的内涵特征界定为生产效率、总体富裕、协调发展、成果共享和生态福利五个维度,并以此为基础构建共同富裕的评价指标体系(见表1)。

| 一级指标 | 二级指标 | 基础指标 | 单位 | 指标属性 |

| 共同富裕 | 生产效率 | 资本生产率 | 正向 | |

| 劳动生产率 | 正向 | |||

| 全要素生产率 | 正向 | |||

| 总体富裕 | 人均GDP | 元/人 | 正向 | |

| 人均可支配收入 | 元/人 | 正向 | ||

| 人均消费支出 | 元/人 | 正向 | ||

| 城镇居民恩格尔系数 | % | 负向 | ||

| 农村居民恩格尔系数 | % | 负向 | ||

| 协调发展 | 居民收入差距 | 指数 | 负向 | |

| 地区发展差距 | 指数 | 负向 | ||

| 城乡发展差距 | 指数 | 负向 | ||

| 成果共享 | 人均教育支出 | 元/人 | 正向 | |

| 人均公园绿地面积 | m2/人 | 正向 | ||

| 每千人拥有卫生技术人员数 | 个/千人 | 正向 | ||

| 每万人拥有公共汽电车辆数 | 辆/万人 | 正向 | ||

| 每百万人拥有博物馆机构数 | 个/百万人 | 正向 | ||

| 生态福利 | 空气质量(PM2.5) | 平均浓度 | 负向 | |

| 单位GDP能耗 | 吨标准煤/万元 | 负向 | ||

| 生活垃圾无害化处理率 | % | 正向 |

其一,生产效率。实现共同富裕既要做大“蛋糕”,也要分好“蛋糕”。分好“蛋糕”的前提是要先做大“蛋糕”,而做大“蛋糕”离不开一定的生产力基础,如果没有较高的生产率做支撑,总体富裕则将缺乏必要的物质基础,共享也将成为无本之木。因此,发展才是硬道理,即生产效率的提升是实现共同富裕的题中应有之义。本文选用资本生产率、劳动生产率和全要素生产率作为生产效率的基础指标,从而综合衡量一个地区的生产效率水平。其中,劳动生产率和资本生产率分别采用各省份实际 GDP 与就业人数之比和各省份实际 GDP 与资本存量之比来衡量(黄繁华和郭卫军,2020),资本存量采用单豪杰(2008)的永续盘存法估算,以 2000 年为基期,折旧率为10.96%;参考张军和施少华(2003),全要素生产率采用索洛残差法进行测算。

其二,总体富裕。新时期的共同富裕不是同等程度的富裕,不能搞平均主义,更不能导致共同贫困,必须建立在一定程度的总体富裕基础之上。只有将总的“蛋糕”做大,才有足够的“蛋糕”可分。因此,总体富裕是共同富裕的前提条件,必然包含在共同富裕的评价指标体系中。本文选取人均GDP、人均可支配收入、人均消费支出、城镇居民恩格尔系数和农村居民恩格尔系数五个基础指标来综合衡量一个地区的总体富裕水平。

其三,协调发展。发展的协调性、均衡性是实现共同富裕的必要条件,只有不断推进地区协调发展,使各地区各行业人民的收入水平和生活质量持续提高,才能逐步实现共同富裕。因此可以说,协调发展既是共同富裕的内在要求,也是实现共同富裕的重要途径。本文选取居民收入差距、地区发展差距和城乡发展差距三个基础指标来衡量协调发展水平,这三个差距越小,表明该地区的协调发展程度越高。其中,居民收入差距参考田卫民(2012)的方法,用居民收入基尼系数(Sundrum,1992)来衡量;地区发展差距以各省份的区县夜间灯光数据计算的 Dagum 基尼系数(Dagum,1997)来衡量;城乡发展差距用城乡居民可支配收入的泰尔指数来衡量(陈文和吴赢,2021)。

其四,成果共享。推进共同富裕的重要目的是为了增进民生福祉,让人民共享发展成果,不断满足人民群众对美好生活的向往。因此,必须坚持发展成果由人民共享的理念,走共建共治共享之路,为全体人民提供更优质的公共服务和更完善的社会福利,满足人民群众日益增长的精神文化需求。本文选取人均教育支出、人均公园绿地面积、每千人拥有卫生技术人员数、每万人拥有公共汽电车辆数和每百万人拥有博物馆机构数五个基础指标来综合评价一个地区的共享发展水平。

其五,生态福利。“良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉”,习近平总书记的这一科学论断,深刻揭示了生态环境与民生福祉的重要关系,寓意着满足人民日益增长的优美生态环境需求也是推进共同富裕的重要内容。共同富裕的内涵不局限于物质富裕和精神富裕,同时也包含着丰富的生态文明意蕴,经济福利、社会福利和生态福利共同构成了共同富裕的福利体系。本文选取空气质量、单位GDP能耗和生活垃圾无害化处理率三个基础指标来综合评估一个地区的生态福利水平。

(2)共同富裕水平测度。本文参考相关研究,采用熵值法测算中国的共同富裕水平,首先将各基础指标生成生产效率、总体富裕、协调发展、成果共享和生态福利五个分维度综合指数,然后再将分维度综合指数用同样的方法生成共同富裕综合指数。

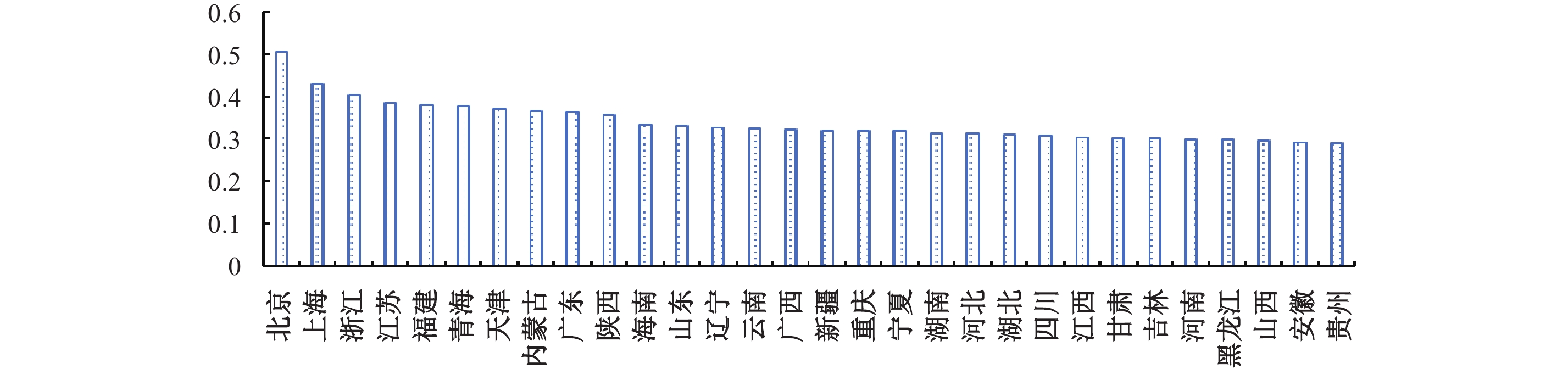

利用熵值法可以测算出2000—2019年我国各省份的共同富裕水平,图1直观地反映了2000—2019年30个省份共同富裕综合指数均值的排名情况。可以看出,北京、上海、浙江三个省市的共同富裕指数均值超过了0.4,明显高于其他省份,河南、黑龙江、山西、安徽和贵州五个省份都在0.3以下,而其他大部分省份均在0.3−0.4之间。这表明排名靠前的省份均位于东部沿海发达地区,而排名靠后的省份均位于中西部地区。由此可见,一个地区共同富裕水平的高低与当地的经济发展水平高度相关,共同富裕的实现需要一定的经济发展水平为基础。同时,可以看到经济强省广东仅排在第九位,甚至位列青海和内蒙古之后,原因可能在于广东省内部发展差距和贫富差距较大,限制了共同富裕水平的进一步提升。

|

| 图 1 2000—2019年中国30个省份共同富裕综合指数均值排名 |

2.核心解释变量:财政分权(Fd)。财政分权表示地方政府所拥有的财政自主权。目前,衡量财政分权的指标主要有财政收入分权、财政支出分权和财政自给度,这三个指标所代表的涵义各不相同,在度量财政分权方面都存在一定的缺陷(张倩和邓明,2017)。其中,财政自给度衡量了地方政府依靠自有收入满足本级政府财政支出的能力(Ebel和Yilmaz,2002),能够在一定程度上反映地方政府的财政自主能力,而且从数据结构适用性方面来说,财政自主度指标具有跨地区和跨时间的识别能力,相较于收支分权指标,更加适用于考虑地区差异的面板数据(陈硕和高琳,2012)。因此,本文借鉴江红莉和蒋鹏程(2019),采用财政自主度来衡量财政分权,具体计算公式为:财政分权=省级政府预算内财政收入/省级政府预算内财政总支出。

3.控制变量。(1)城镇化水平(Urban),采用各省份城镇总人口与全省总人口之比表示;(2)产业结构(Indu),采用各省份第三产业增加值与第二产业增加值之比表示;(3)贸易开放度(Trade),采用各省份进出口贸易总额与地方生产总值之比表示;(4)外商直接投资(Fdi),采用各省份外商直接投资总额与地方生产总值之比来表示;(5)政府干预程度(Gov),采用各省份财政支出总额与地方生产总值之比来表示;(6)人力资本水平(Human),采用各省份人均受教育年限来表示。

4.机制变量:资本资源错配程度(RaeK)和劳动资源错配程度(RaeL)。本文借鉴陈永伟和胡伟民(2011)、白俊红和刘宇英(2018),对各省份资本资源错配程度和劳动资源错配程度进行衡量,根据此方法测算出的数值越大,说明资源错配程度越严重,反之亦然。

5.数据来源。本文基于2000—2019年中国大陆地区除西藏以外的30个省份的面板数据,研究财政分权对共同富裕水平的影响及作用机制。所用原始数据主要来源于《中国统计年鉴》、各省份统计年鉴、《中国环境统计年鉴》、国家统计局官网、美国国家环境信息中心(NCEI)官网(夜间灯光数据)、大气成分分析小组(Atmospheric Composition Analysis Group,PM2.5数据)。

四、实证分析 (一) 基准回归本文的基准回归结果见表2。其中,第(1)列只加入了被解释变量(Com)与核心解释变量(L.Fd),可以看出财政分权(L.Fd)的估计系数为正,且在1%的水平上显著。接着依次加入其他控制变量,L.Fd的估计系数依然显著为正,表明财政分权能够显著提升共同富裕水平,因此本文提出的研究假说1得到验证。详细解释可见前文理论分析部分,在此不再赘述。对于其他控制变量而言,各控制变量对共同富裕的影响效果有所不同。其中,产业结构和外商直接投资对共同富裕的影响显著为正,说明产业结构升级和外商直接投资有利于提高共同富裕水平;贸易开放度和政府干预程度均对共同富裕具有显著的负面影响,说明较高的贸易开放度和政府干预程度会抑制共同富裕水平的提升;而城镇化水平和人力资本水平对共同富裕的影响均不显著。

| 变量 | Com | Com | Com | Com | Com | Com | Com |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

| L.Fd | 0.204*** (6.328) |

0.213*** (6.596) |

0.200*** (6.295) |

0.195*** (6.147) |

0.189*** (5.951) |

0.179*** (5.673) |

0.184*** (5.732) |

| Urban | −0.125*** (−2.612) |

−0.005

(−0.092) |

0.037

(0.665) |

0.024

(0.428) |

−0.014

(−0.250) |

−0.007

(−0.122) |

|

| Indu | 0.028*** (4.831) |

0.028*** (4.678) |

0.027*** (4.643) |

0.026*** (4.488) |

0.027*** (4.565) |

||

| Trade | −0.026** (−2.273) |

−0.030** (−2.583) |

−0.022* (−1.917) |

−0.022* (−1.917) |

|||

| Fdi | 0.175* (1.897) |

0.200** (2.191) |

0.191** (2.076) |

||||

| Gov | −0.128*** (−3.634) |

−0.129*** (−3.651) |

|||||

| Human | −0.006

(−0.855) |

||||||

| Constant | 0.088*** (4.742) |

0.134*** (5.256) |

0.066** (2.311) |

0.059** (2.079) |

0.064** (2.232) |

0.103*** (3.394) |

0.139*** (2.661) |

| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |

| Adjusted R2 | 0.950 | 0.950 | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 0.954 | 0.954 |

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著,下同。 | |||||||

1. 替换核心解释变量。关于财政分权指标,还可以从收入角度来衡量,即用财政收入分权来表示。因此我们将财政收入分权作为核心解释变量的替换变量,以检验替换核心解释变量后本文的核心结论是否依然成立。对于财政收入分权的度量,本文借鉴郭峰等(2015)的研究,即财政分权=(省级政府本级人均预算财政收入)/(省级政府本级人均预算财政收入+中央政府本级人均预算财政收入)。表3第(1)列展示了替换核心解释变量后的回归结果,与基准回归结果一致,说明本文的研究结论是比较稳健的。

| 变量 | 替换核心解释变量 | 剔除4个直辖市 | 双侧缩尾处理 | 内生性处理 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| L.Fd | 0.174***(3.992) | 0.132***(3.690) | 0.194***(6.043) | 0.256***(5.204) |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| Constant | 0.168***(3.190) | 0.195***(3.567) | 0.159***(3.010) | |

| LM检验 | 112.795(0.000) | |||

| CDWF检验 | 222.022[19.93] | |||

| Hansen J检验 | 0.367(0.545) | |||

| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 570 | 494 | 570 | 540 |

| Adjusted R2 | 0.953 | 0.956 | 0.955 | 0.953 |

| 注:CDWF检验中的[ ]为Stock-Yogo检验在10%水平上的临界值。 | ||||

2. 剔除4个直辖市。与其他省份相比,直辖市在立法、政务和财税等方面都具有一定的特殊自主权,因此为了使研究更具普适性,本文将4个直辖市剔除。由表3第(2)列可知,在剔除4个直辖市后,财政分权的估计系数依然显著为正,再次验证了本文研究结论的稳健性。

3. 双侧缩尾处理。为了避免异常值的影响,本文对样本数据进行1%双侧缩尾处理,然后以此为基础重新进行回归。表3第(3)列中L.Fd估计系数的符号和显著性同样没有发生本质改变,说明本文的核心研究结论依然成立。

4. 内生性处理。对于可能存在的内生性问题,本文采用工具变量法进行处理。参考吕冰洋和陈志刚(2021)、贺颖(2021)、申亮和刘浩(2022)的研究,使用财政分权的滞后两期以及相邻省份财政分权均值的滞后一期作为核心解释变量财政分权滞后一期的工具变量。选择这两个工具变量的理由如下:首先,使用滞后项作为工具变量是一种常见的做法(Kneller等,1999;吕冰洋和陈志刚,2021)。从理论上来讲,财政分权是一种制度设计,而制度设计一般都具有较强的延续性,因此当年的财政分权程度与前一年的财政分权程度具有较强的联系;共同富裕在较大程度上受当期或前一期财政分权程度的影响,而前两期的财政分权程度很可能不会对共同富裕产生影响。其次,由于相邻省份之间存在相互模仿、借鉴的现象,财政分权具有一定的相似性,因此本省份财政分权与相邻省份财政分权均值可能具有较强的相关性;同时,本省份的共同富裕水平与相邻省份财政分权均值没有直接联系,因而满足外生性条件。由 Anderson LM检验、Cragg-Donald Wald F 检验和Hansen J检验结果可知,工具变量的选择是合理的。表3第(4)列的工具变量回归结果显示,核心解释变量的估计系数依然显著为正,进一步验证了本文的研究结论是稳健可靠的。

(三) 地区异质性回归上文证实了财政分权能够显著提升共同富裕水平,但是由于我国不同地区经济发展和共同富裕水平呈现多样化特征,财政分权对于共同富裕的影响可能存在一定差异。因此,本文进一步考察财政分权对共同富裕影响的地区异质性特征。由于分组回归会缩小样本量,损失观测值,导致回归结果的偏误。因此,本文通过引入虚拟变量与核心解释变量的交互项进行异质性回归。具体做法是生成3个虚拟变量East、Central、West,分别代表东、中、西部地区,属于该地区为1,否则为0。然后将核心解释变量财政分权滞后一期L.Fd与3个虚拟变量相乘,生成L.Fd×East、L.Fd×Central、L.Fd×West三个交互项,之后代入模型中进行回归。

表4的回归结果显示,东部地区、中部地区和西部地区的财政分权系数均显著为正。进一步观察系数大小,发现西部地区财政分权的估计系数最大,其次为中部地区,而东部地区最小。这表明财政分权对共同富裕的影响存在一定的地区异质性特征,即欠发达地区财政分权程度的提升对共同富裕的促进作用相较于发达地区更大。可能的原因在于:欠发达地区的财政分权程度和共同富裕水平都偏低,进一步提升的空间较大,而发达地区的财政分权程度和共同富裕水平都较高,提升空间相对有限,财政分权对共同富裕的促进作用出现了边际效益递减的现象。

| 变量 | 基础回归 | 替换核心

解释变量 |

双侧缩尾

处理 |

| (1) | (2) | (3) | |

| L.Fd×East | 0.130*** | 0.098* | 0.163*** |

| (2.922) | (1.657) | (3.542) | |

| L.Fd×Central | 0.171*** | 0.164*** | 0.167*** |

| (2.975) | (2.831) | (2.825) | |

| L.Fd×West | 0.279*** | 0.254*** | 0.275*** |

| (5.365) | (5.014) | (5.349) | |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 |

| Constant | 0.138*** | 0.150*** | 0.154*** |

| (2.649) | (3.032) | (2.903) | |

| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 570 | 570 | 570 |

| Adjusted R2 | 0.955 | 0.952 | 0.955 |

在上文中,我们探讨了财政分权对共同富裕综合指数的影响,得出了财政分权可以有效提升共同富裕水平的结论,那么财政分权是通过哪些方面促进共同富裕呢?为回答这个问题,本部分考察财政分权对共同富裕五个维度分项指标的影响。

表5为共同富裕分项指标的回归结果。可以看出,第(1)、(3)列核心解释变量的估计系数不显著,表明财政分权对生产效率和协调发展的影响不明显;第(2)、(4)、(5)列核心解释变量的估计系数均显著为正,表明财政分权能够有效提升总体富裕、成果共享和生态福利水平,即财政分权主要通过总体富裕、成果共享和生态福利三方面促进共同富裕。进一步观察影响系数的大小,发现财政分权对生态福利的提升作用最为明显,而对总体富裕、成果共享的提升作用较小。这说明我国近年来对生态福利的重视程度不断加强,财政分权可以有效提升地方政府的财政自主度,依靠财政力量,坚持走生态发展之路,积极打造宜居宜业的生态环境,让全体人民享受更多的生态福利。同时,财政分权程度的提高,也有助于各地政府部门有力推进总体富裕,努力做好稳增长稳就业的经济工作,不断满足人民群众日益提高的物质生活需求。此外,如果财政自主度高,各地政府还可以在不断加强经济建设、提升人民生活水平的过程中,积极推进成果共享工作,这也是满足人民群众对美好生活向往的现实需求。与此同时,我们也应该认识到政府推进产业结构转型升级的步伐仍然比较缓慢,依靠财政激励科技创新,从而促进生产效率提升的效果还有待加强。而且,财政自主度的提升在促进协调发展方面的效果也不太明显,个体收入差距、区域发展差距和城乡发展差距依然是横亘在实现全体人民共同富裕道路上的“三座大山”。

| 变量 | 生产效率 | 总体富裕 | 协调发展 | 成果共享 | 生态福利 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| L.Fd | −0.058(−1.301) | 0.188***(5.683) | −0.222(−1.397) | 0.188***(5.319) | 0.396***(4.667) |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| Constant | 0.365***(5.025) | 0.013(0.249) | 1.074***(4.140) | −0.209***(−3.624) | 0.478***(3.452) |

| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |

| Adjusted R2 | 0.803 | 0.955 | 0.049 | 0.944 | 0.783 |

财政分权能够增强地方政府的财政支配能力,因此地方政府可以根据自身的资源禀赋和发展目标,合理地进行资源配置,提高经济社会综合效益(范子英和张军,2009)。基于前文的理论分析,财政分权可能通过牺牲资本资源配置效率和优化劳动力资源配置效率提升地区共同富裕水平。那么,财政分权是否真的能够通过资源配置效应这一机制促进共同富裕水平的提升?为此,本文选取资本资源错配指数和劳动力资源错配指数作为机制变量,同时参考江艇(2022)的机制检验方法,构建如下模型进行检验:

| $ {M_{it}} = {\tau _0} + {\tau _1}F{d_{it - 1}} + \tau Control{s_{it}} + {\mu _i} + {\nu _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (2) |

其中Mit为机制变量。此外,参考陈永伟和胡伟民(2011)、白俊红和刘宇英(2018),通过测算资本和劳动力资源的“扭曲”指数衡量资本资源错配程度和劳动力资源错配程度。

表6检验了财政分权提升共同富裕水平的作用机制。首先看第(1)列,财政分权加剧了资本资源错配程度,进而提升了共同富裕水平。这表明资本资源配置是财政分权对共同富裕的机制变量,财政分权可以通过牺牲资本资源配置效率这一机制促进共同富裕水平的提升。其次看第(2)列,财政分权减弱了劳动力资源错配程度,进而提升了共同富裕水平。这表明劳动力资源配置也是财政分权对共同富裕的机制变量,财政分权可以通过优化劳动力资源配置效率这一机制促进共同富裕水平的提升。

| 变量 | 资本资源错配 | 劳动力资源错配 |

| (1) | (2) | |

| L.Fd | 0.553*** | −0.559*** |

| (3.878) | (−3.180) | |

| 控制变量 | 是 | 是 |

| Constant | 1.149*** | 0.308 |

| (4.945) | (1.076) | |

| 省份固定效应 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 |

| 观测值 | 570 | 570 |

| Adjusted R2 | 0.163 | 0.357 |

上文验证了财政分权对共同富裕具有显著的促进作用,是基于线性关系基础的分析,接下来本文进一步考察财政分权与共同富裕之间可能存在的非线性关系,从而确定财政分权在促进共同富裕方面的适度区间。因此,本文建立如下非线性回归模型:

| $ Co{m_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}F{d_{it - 1}} + {\beta _2}Fd_{it - 1}^2 + \beta Control{s_{it}} + {\mu _i} + {\nu _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (3) |

表7报告了财政分权对共同富裕的非线性影响的回归结果。结果显示,L.Fd的系数显著为正,而L.Fd2的系数显著为负,表明财政分权与共同富裕之间存在倒U形关系。这意味着财政分权对共同富裕的影响效应并非是线性的,而是总体上呈现出先上升后下降的趋势。当财政分权程度较低时,提高财政分权程度对共同富裕的促进作用较大;但当财政分权程度超过一定范围时,边际影响会减弱,其对共同富裕的促进作用趋于下降。因此,为促进共同富裕水平的提升,财政分权程度并不是越高越好,而是存在分权的适度区间。

| 变量 | Com | Com | Com | Com | Com | Com | Com |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

| L.Fd | 0.369*** (3.726) |

0.386*** (3.914) |

0.446*** (4.602) |

0.423*** (4.347) |

0.423*** (4.364) |

0.348*** (3.505) |

0.361*** (3.608) |

| L.Fd 2 | −0.154* (−1.759) |

−0.161* (−1.858) |

−0.231*** (−2.688) |

−0.213** (−2.480) |

−0.219** (−2.556) |

−0.157* (−1.797) |

−0.164* (−1.870) |

| Constant | 0.048

(1.615) |

0.092*** (2.739) |

0.001

(0.031) |

0.000

(0.006) |

0.003

(0.086) |

0.055

(1.359) |

0.095* (1.668) |

| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |

| Adjusted R2 | 0.950 | 0.951 | 0.953 | 0.953 | 0.954 | 0.954 | 0.954 |

| 注:与基准回归类似,在各列中依次加入控制变量,因篇幅所限,控制变量的回归结果未列示。 | |||||||

为进一步确定财政分权的“适度区间”,以财政分权为门槛变量,利用门槛回归模型(Hansen,1999),考察财政分权对共同富裕的门槛效应。由此,本文构建如下模型:

| $ \begin{aligned} {Com_{it}} = &{\delta _0} + {\delta _1}{Fd_{it - 1}}I(thr \leqslant {\lambda _1}) + {\delta _2}{Fd_{it - 1}}I({\lambda _1} < thr \leqslant {\lambda _2}) \\ &+ {\delta _3}F{d_{it - 1}}I(thr > {\lambda _2}) + \delta Control{s_{it}} + {\varepsilon _{it}} \end{aligned}$ | (4) |

其中,thr表示门槛变量,λ1、λ2为门槛值,I(·)为指示函数,如果满足括号内条件,I(·)取值为1,否则取值为0。

本文使用Bootstrap自抽样法进行门槛效应检验,同时采用似然比统计量(LR)检验门槛估计值的真实性。表8报告了以财政分权为门槛变量的门槛效应检验结果。可以看出,财政分权通过了单门槛效应和双门槛效应检验,而三门槛效应不显著。因此,财政分权对共同富裕的影响存在双重门槛效应。两个门槛值分别为0.1868和0.7758,且均在90%的置信区间内,说明门槛估计值是可接受的。

| 门槛变量 | 门槛数 | F值 | P值 | 10% | 5% | 1% | 门槛值 | 置信区间 |

| 财政分权 | 单一 | 19.50 | 0.0980 | 19.4286 | 23.7715 | 31.2356 | 0.1868 | 0.1609−0.4864 |

| 双重 | 18.54 | 0.0680 | 16.2194 | 22.9712 | 49.6147 | 0.1868 | 0.1609−0.1970 | |

| 0.7758 | 0.7694−0.7895 | |||||||

| 三重 | 6.19 | 0.6820 | 21.5622 | 32.2580 | 52.6615 | 0.3271 | 0.3225−0.3290 |

根据门槛效应的检验结果,本文采用双门槛模型来检验财政分权的“适度区间”,表9展示了财政分权的门槛回归结果。结果显示,各区间财政分权估计系数的大小呈现出明显的差异性,证实了双重门槛效应的存在。具体而言,当财政分权程度低于0.1868时,财政分权与共同富裕负相关,即财政分权会抑制共同富裕水平的提升;当财政分权程度处于[0.1868,0.7758]区间时,财政分权与共同富裕正相关,即财政分权能够显著促进共同富裕水平的提升,此时的影响系数为0.127,意味着财政分权程度每提升1单位,会使共同富裕水平提升0.127单位;当财政分权程度高于0.7758时,财政分权对共同富裕的影响不显著。这表明当财政分权高于一定程度时,边际影响会减弱,其对共同富裕的促进作用趋于下降。通过以上分析可知,不同程度的财政分权会对共同富裕产生异质性影响,两者呈倒U形关系。当财政分权程度过低或过高时,财政分权对共同富裕的促进作用会减弱,甚至会产生负面影响;当财政分权处于[0.1868,0.7758]区间时,对共同富裕的正向影响最大,即财政分权在促进共同富裕方面存在“适度区间”。因此,我国在进一步推动财政分权体制改革时,要坚持适度原则,将中央与地方政府的财政分配关系控制在合理区间,从而使财政分权对共同富裕的促进作用得到更加充分的发挥。

| 变量 | Com |

| L.Fd≤0.1868 | −0.396***(−2.852) |

| 0.1868<L.Fd≤0.7758 | 0.127**(2.074) |

| L.Fd>0.7758 | 0.052(1.180) |

| 控制变量 | 是 |

| Constant | −0.658***(−15.744) |

| 固定效应 | 是 |

| 观测值 | 570 |

| Adjusted R2 | 0.908 |

本文根据新发展阶段共同富裕的理论内涵,从生产效率、总体富裕、协调发展、成果共享和生态福利五个维度构建了共同富裕的评价指标体系,采用熵值法测算了我国30个省份的共同富裕水平,并在此基础上利用2000—2019年省级面板数据,实证研究了财政分权对共同富裕的影响,得出以下主要结论:首先,财政分权与共同富裕呈显著正相关关系,但存在一定的地区异质性,即财政分权对欠发达地区共同富裕水平的提升作用相较于发达地区更大。其次,分维度回归结果显示,财政分权能够显著提升总体富裕、成果共享和生态福利水平,但对生产效率和协调发展的影响并不显著。再次,通过机制检验发现,财政分权通过牺牲资本资源配置效率和优化劳动力资源配置效率促进共同富裕水平的提升。最后,财政分权对共同富裕水平的影响存在双重门槛效应,具体表现为先上升后下降的趋势,即财政分权与共同富裕呈倒U形关系。这表明财政分权程度过高或过低均会减弱其对共同富裕的促进作用,因此只有将财政分权保持在“适度区间”才能较大程度地提升一个地区的共同富裕水平。

基于以上分析,本文提出以下政策建议:(1)持续推动财政分权体制改革,适当提高地方政府财政自主度。具体而言,财政分权制度改革的重点在于完善央地间权责关系,并匹配相应的财权。一方面,中央政府承担着国家治理的重要职责,其政策目标具有全局性和战略性,为实现全体人民的共同富裕,需要强化中央政府在全国性事务方面的事权;另一方面,财政分权程度的提高有利于促进当地的共同富裕,因此应赋予地方政府更多的财政资金支配权,充分利用其在本地拥有的信息优势,进一步优化资源配置,发挥财政在地方经济社会发展中的基础支撑作用。(2)充分认识财政分权的资源配置效应,在兼顾效率与公平中推进共同富裕。财政分权可以通过损失资本资源配置效率和改善劳动力资源配置效率促进共同富裕水平的提升,因此要充分认识财政分权的资源配置效应在推进共同富裕过程中的作用。一方面,地方政府财政自主度的提升,可以使地方政府加大基础设施、教育、职业培训、营商环境等方面的投入,促进劳动力就业和高素质人才的集聚,提高劳动力资源配置效率,促进经济增长,为共同富裕的实现奠定物质基础;另一方面,地方政府财政自主度的提升有利于其加大公共服务供给,协调地区发展,为人民创造宜居宜业的生态环境,虽然这些不以盈利为目的财政资金投入难免造成一定的资本配置效率损失,但会在很大程度上提高发展的共享性和公平性,为共同富裕的实现创造条件。因此,地方政府应充分发挥财政分权的资源配置效应,在统筹效率与公平中推进共同富裕。(3)财政分权要坚持适度原则,充分把握分权的“适度区间”。财政分权程度过高或过低都会弱化其对共同富裕的促进作用,因此财政分权要基于适度原则,根据中央统筹协调的需要和各地区发展的基础,因时制宜、因地制宜地调整财政分权程度,使财政分权保持在一定的合理区间。既要让地方政府拥有相当的财政自主权,激发地方政府活力,优化资源配置效率,促进当地共同富裕水平的提升;也要使中央掌握相当的财政能力,以便推进全国性公共事业的发展和平衡地区发展差距,从而提升全国整体的共同富裕水平。(4)强化中央政府的再分配职能,发挥中央转移支付的平衡作用。地方政府在解决收入再分配问题上面临很多掣肘,因此需要中央政府承担更多的再分配职能,构建初次分配、再分配和三次分配协调配套的基础性制度安排,谋划好促进共同富裕的顶层设计。而且,中央政府应加大转移支付力度,重点向欠发达地区、农村地区和低收入群体倾斜,切实贯彻协调发展理念,充分发挥转移支付在平衡区域发展、促进公共服务均等化等方面的作用,多维度扎实推进全体人民共同富裕之路。

| [1] | 白俊红, 刘宇英. 对外直接投资能否改善中国的资源错配[J].中国工业经济,2018(1). |

| [2] | 陈丽君, 郁建兴, 徐铱娜. 共同富裕指数模型的构建[J].治理研究,2021(4). |

| [3] | 陈硕, 高琳. 央地关系: 财政分权度量及作用机制再评估[J].管理世界,2012(6). |

| [4] | 陈文, 吴赢. 数字经济发展、数字鸿沟与城乡居民收入差距[J].南方经济,2021(11). |

| [5] | 陈永伟, 胡伟民. 价格扭曲、要素错配和效率损失: 理论和应用[J].经济学(季刊),2011(4). |

| [6] | 范子英, 张军. 财政分权与中国经济增长的效率——基于非期望产出模型的分析[J].管理世界,2009(7). |

| [7] | 傅勇, 张晏. 中国式分权与财政支出结构偏向: 为增长而竞争的代价[J].管理世界,2007(3). |

| [8] | 郭峰, 龙硕, 胡军. 财政分权、政绩偏好和地方官员腐败研究[J].世界经济文汇,2015(3). |

| [9] | 贺颖. 分税制下的市场整合路径: 基于省以下转移支付的效率视角[J].财贸研究,2021(7). |

| [10] | 黄繁华, 郭卫军. 空间溢出视角下的生产性服务业集聚与长三角城市群经济增长效率[J].统计研究,2020(7). |

| [11] | 江红莉, 蒋鹏程. 财政分权、技术创新与经济增长质量[J].财政研究,2019(12). |

| [12] | 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5). |

| [13] | 蒋永穆, 豆小磊. 扎实推动共同富裕指标体系构建: 理论逻辑与初步设计[J].东南学术,2022(1). |

| [14] | 李实. 共同富裕的目标和实现路径选择[J].经济研究,2021(11). |

| [15] | 林春. 财政分权与中国经济增长质量关系——基于全要素生产率视角[J].财政研究,2017(2). |

| [16] | 刘培林, 钱滔, 黄先海, 等. 共同富裕的内涵、实现路径与测度方法[J].管理世界,2021(8). |

| [17] | 吕冰洋, 陈志刚. 政府间收入分成与财政收入预算偏离[J].金融研究,2021(5). |

| [18] | 潘文轩. 我国财政分权对区域协调发展的影响[D]. 北京: 财政部财政科学研究所, 2011. |

| [19] | 彭健. 地方财政理论架构与体制优化[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2010. |

| [20] | 单豪杰. 中国资本存量K的再估算: 1952~2006年[J].数量经济技术经济研究,2008(10). |

| [21] | 申亮, 刘浩. 财政压力、税收竞争与地方政府财政收入质量[J].上海财经大学学报,2022(6). |

| [22] | 苏春红, 李真. 财政分权、支出偏向与城乡融合发展[J].经济问题探索,2022(6). |

| [23] | 谭志雄, 张阳阳. 财政分权与环境污染关系实证研究[J].中国人口·资源与环境,2015(4). |

| [24] | 唐任伍, 孟娜, 叶天希. 共同富裕思想演进、现实价值与实现路径[J].改革,2022(1). |

| [25] | 田卫民. 中国基尼系数计算及其变动趋势分析[J].人文杂志,2012(2). |

| [26] | 万海远, 陈基平. 共享发展的全球比较与共同富裕的中国路径[J].财政研究,2021(9). |

| [27] | 王永钦, 张晏, 章元, 等. 中国的大国发展道路——论分权式改革的得失[J].经济研究,2007(1). |

| [28] | 习近平. 扎实推动共同富裕[J].求是,2021(20). |

| [29] | 夏杰长, 刘诚. 数字经济赋能共同富裕: 作用路径与政策设计[J].经济与管理研究,2021(9). |

| [30] | 向云, 陆倩, 李芷萱. 数字经济发展赋能共同富裕: 影响效应与作用机制[J].证券市场导报,2022(5). |

| [31] | 郁建兴, 任杰. 共同富裕的理论内涵与政策议程[J].政治学研究,2021(3). |

| [32] | 袁媛. 新时代共同富裕的科学内涵、本质特征与实现路径[J].重庆大学学报(社会科学版),2022(4). |

| [33] | 张军, 施少华. 中国经济全要素生产率变动: 1952-1998[J].世界经济文汇,2003(2). |

| [34] | 张克中, 王娟, 崔小勇. 财政分权与环境污染: 碳排放的视角[J].中国工业经济,2011(10). |

| [35] | 张倩, 邓明. 财政分权与中国地区经济增长质量[J].宏观质量研究,2017(3). |

| [36] | 周克清, 刘海二, 吴碧英. 财政分权对地方科技投入的影响研究[J].财贸经济,2011(10). |

| [37] | 周文, 施炫伶. 共同富裕的内涵特征与实践路径[J].政治经济学评论,2022(3). |

| [38] | Chu J, Zheng X P. China’s fiscal decentralization and regional economic growth[J].Japanese Economic Review,2013,64(4):537–549. |

| [39] | Dagum C. A new approach to the decomposition of the Gini income inequality ratio[J].Empirical Economics,1997,22(4):515–531. |

| [40] | Ebel R D, Yilmaz S. On the measurement and impact of fiscal decentralization[R]. Policy Research Working Paper Series, 2002. |

| [41] | Hansen B E. Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference[J].Journal of Econometrics,1999,93(2):345–368. |

| [42] | Kneller R, Bleaney M F, Gemmell N. Fiscal policy and growth: Evidence from OECD countries[J].Journal of Public Economics,1999,74(2):171–190. |

| [43] | Musgrave R A. The theory of public finance: A study in public economy[M]. New York: McGraw-Hill, 1959. |

| [44] | Oates W E. Fiscal federalism[M]. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc. , 1972. |

| [45] | Oates W E. An essay on fiscal federalism[J].Journal of Economic Literature,1999,37(3):1120–1149. |

| [46] | Perez-Sebastian F, Raveh O. The natural resource curse and fiscal decentralization[J].American Journal of Agricultural Economics,2016,98(1):212–230. |

| [47] | Qian Y Y, Roland G. Federalism and the soft budget constraint[J].American Economic Review,1998,88(5):1143–1162. |

| [48] | Stiglitz J E, Dasgupta P. Differential taxation, public goods, and economic efficiency[J].The Review of Economic Studies,1971,38(2):151–174. |

| [49] | Sundrum R M. Income distribution in less developed countries[M]. London: Routledge, 1992. |

| [50] | Tiebout C M. A pure theory of local expenditures[J].Journal of Political Economy,1956,64(5):416–424. |

2.Theoretical Economics Postdoctoral Mobile Station, Fudan University, Shanghai 200433, China