2022第24卷第4期

正如习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话指出,“这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代,这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代”②。我们已经步入这样一个大时代。经济学理论很难解释现实和指导现实,经济学理论受到极大的挑战,创新势在必行。经济结构的全面调整、社会体系的剧烈变化、国际政治体系的全面重构,构成了这个大时代的核心内容。在经济领域主要体现在以下五大方面断裂性的变化:

一是2008年美国金融危机引发的全球萧条。大家一致认为,2008年全球金融危机仅次于1929–1933年世界经济危机。1929–1933年的世界经济危机直接催生了现在的宏观经济学,即凯恩斯经济学。由此提出的问题就是,2008年美国金融危机所引发的世界经济危机是全球化时代的第一次全球危机,它会不会引起宏观经济学的再次革命呢③?更重要的是,2008年美国金融危机之后,很多人预测这场危机所带来的萧条最多会持续5年时间,因为按照基钦周期、库茨涅兹周期,危机后的下行期一般在5年左右。

二是从2010年以来全球陷入“长期停滞(secular stagnation)”。2008年美国金融危机之后,很多人按照传统周期理论预测,这场危机所带来的萧条最多会持续5年时间。但这种预测完全落空了,世界经济持续了9年的“低增长、低通胀、高就业、低利率、低投资、低贸易、高债务”的状态。如何解释这种现象?传统经济学特别是宏观经济学很难给出满意的答案。

三是2020年新冠肺炎疫情导致的大流行和大停滞。新冠肺炎疫情的爆发使得全球经济出现比2008年更严重、持续性更强的深度回落。发达国家2020年GDP增速下滑4.49%,下滑深度比2009年还多1.2个百分点,新兴经济体下滑-5.9%,比2009年下滑深度多8.7个百分点。同时,包括石油期货指数、金融价格等很多经济变量出现超常的变化,传统经济学也难以解释。

四是在信息化浪潮之后开启的数字经济时代。包括AI、5G、生物技术等各类新技术开始涌现,这些技术特征与传统农业社会和工业社会都呈现出完全不同的特点,例如,边际收益递增、零边际成本和多元共享等。这些特点与传统经济学的很多前提假设不一致。因此,带来的理论思考是:与农业经济时代、工业化时代的经济学相比较,数字化时代的经济学是否会发生颠覆性的改变和革命?

五是世界开始步入百年未有之大变局。金德尔伯格、吉尔平、克莱斯纳等人提出的超级霸权周期似乎已经全面开启,格雷厄姆·艾利森重提的 “修昔底德陷阱”和中美必有一战似乎都在随后的中美贸易冲突和俄乌战争得到印证④。百年未有之大变局步入加速演化期可能全面改变了经济运行的政治社会环境,传统经济学假设的政治经济和社会经济的运行逻辑已经发生革命性变化,政治和社会问题全面向经济领域的外溢将导致我们在新逻辑体系中面临新问题、新规律和新体系的挑战。

二、宏观经济学面临的四大挑战上述五方面都表明,世界经济在各种力量的叠加下发生了结构性剧变,这种剧变与通常假定的一般市场经济环境相比具有很大差别,从而导致宏观经济学发生巨大变异。宏观经济学的假设前提、运行规律、运用场景、传递逻辑也必将发生巨大变异。正是从这样一些角度,很多思想家都提出,我们正处于一个断裂带,这个断裂带必定引起思想的断裂,诱发思想的创新。宏观经济学面临的挑战格外突出。

(一) 第一个挑战:“科学”的经济政策为什么没有使人类避免经济危机?经济学为什么没有预测到美国金融危机和全球衰退?经济学家号称“科学”的经济政策为什么没有让我们避免经济危机的出现?全球大危机是否意味着宏观经济学新共识的破灭?这是2008年美国金融危机爆发世界经济萧条引发的对经济学家最大责难。

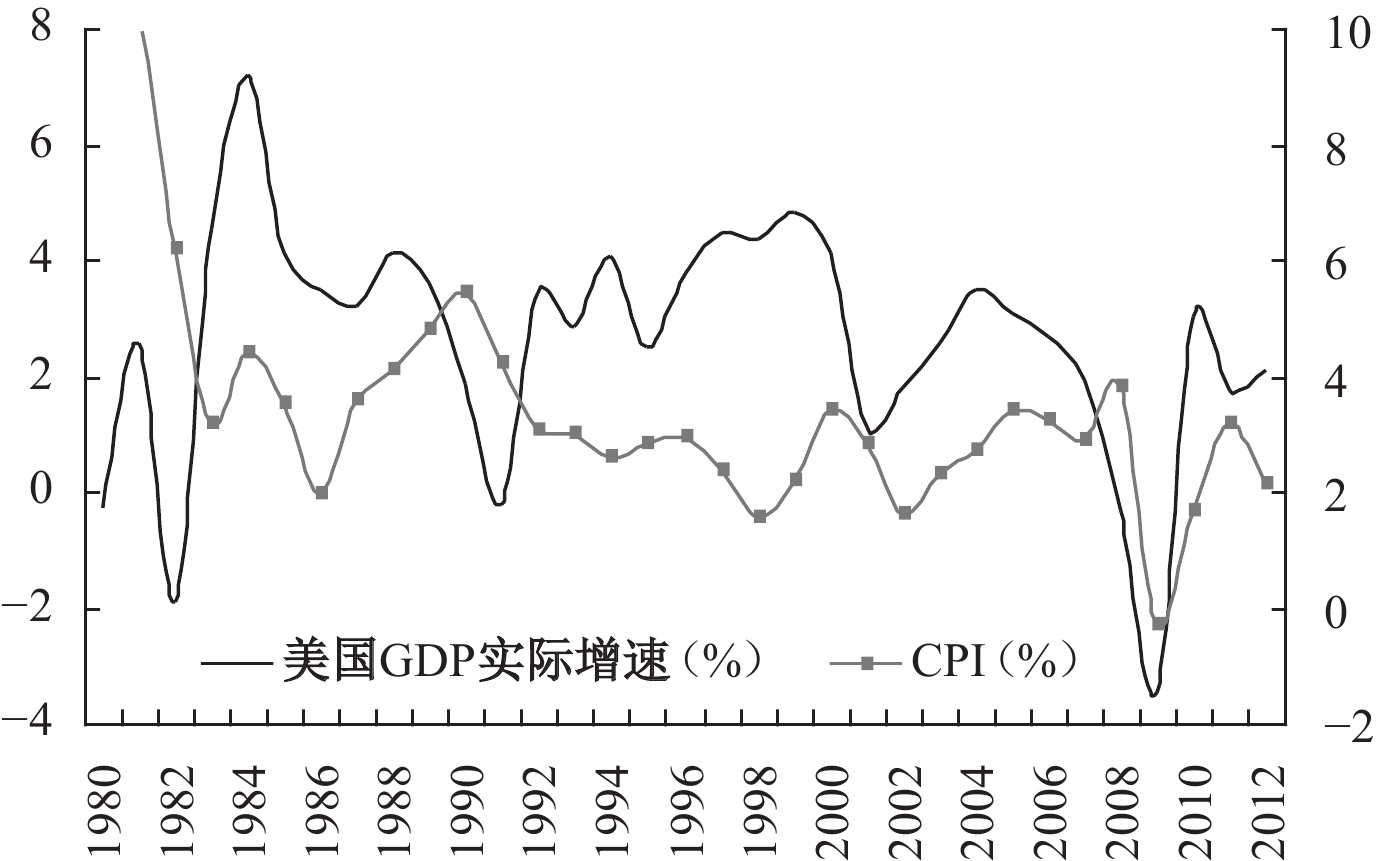

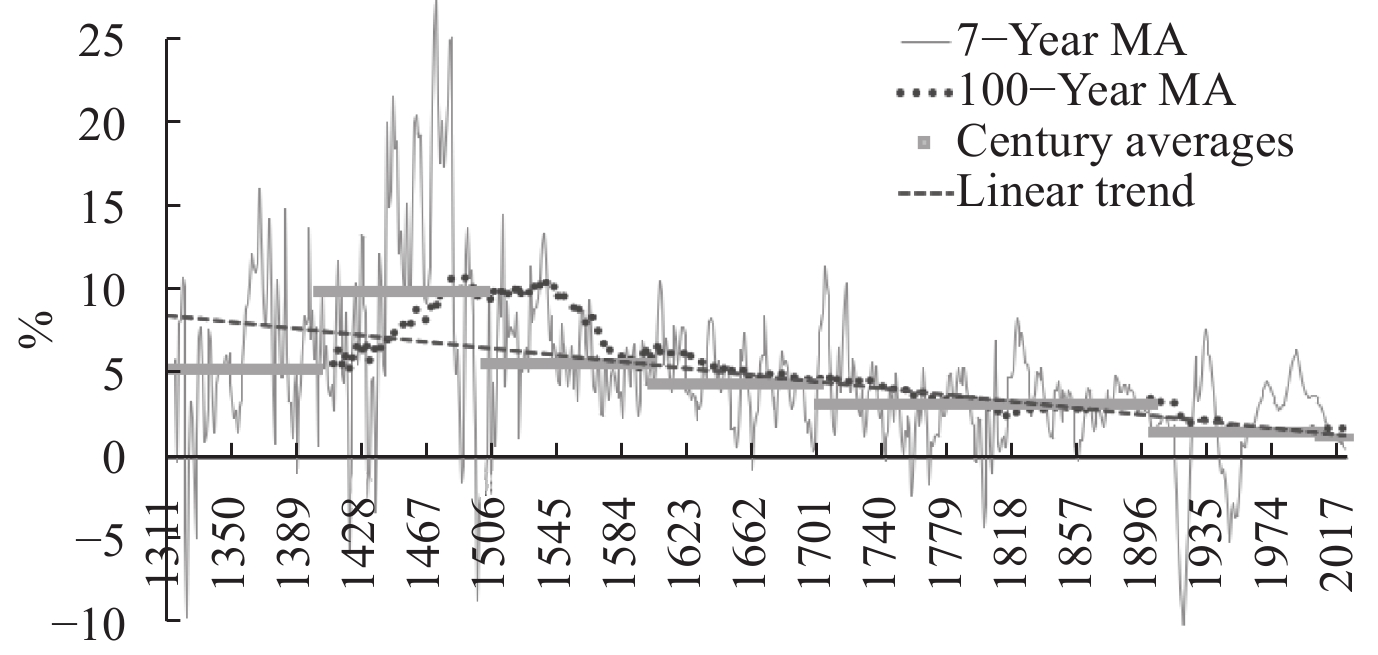

在雷曼兄弟2008年9月倒台之前,以新凯恩斯主义为核心的新共识宏观经济学认为,以货币经济学为主体的宏观经济学已经成为一门科学,我们能够通过通胀盯住制等制度框架来解决市场经济波动问题。为什么会有这种认识呢?因为宏观经济学家对1984年以后的美国经济和世界经济进行了总结,他们发现,2006年前后美国GDP实际增速的波动率大幅度降低,同时CPI也在2%附近徘徊,大部分时间低于2%(参见图1)。也就是说,全球出现低通胀、高增长的景气状况,宏观经济学上称之为“大缓和(great moderation)”⑤。长达20多年的“大缓和”不仅证明市场经济可以避免周期性波动和危机,同时也证明了构建以新凯恩斯主义为核心的宏观经济学达到了一个历史的新高度,已成为一门科学⑥。

|

| 图 1 美国大缓和期间的宏观数据 |

新凯恩斯宏观经济学认为,构建宏观经济学可以简单地用三个规则来表达:

第一个是动态IS曲线,指的是产出波动由过去产出缺口、预期产出缺口和实际利率决定,它是建立在微观基础、理性预期、跨期最优、一般均衡的体系之上的。

第二个是新凯恩斯主义菲利普斯曲线,指通货膨胀由当前产出缺口、过去和未来预期通货膨胀决定,包含滞后的价格粘性和前瞻性价格预期,是短期价格粘性和长期价格弹性分析的结合。同时,菲利普斯曲线垂直位于无加速通胀失业率水平上。在理性预期时代或者RBC(实际经济周期)模型里,菲利普斯曲线从来都是垂直的。这暗含着“所有政策都是无效的”的理论结论。但值得注意的是,这个命题太强。意味着经济学家砸了自己的饭碗,因为如果宏观经济政策都没有用的话,无为而治,要经济学家干什么呢?

第三个是泰勒规则。央行必须根据实际通货膨胀率与目标通货膨胀率、实际产出与潜在产出之间的缺口的变化来调整名义利率,以最终实现稳定价格的目标。利率不再是央行相机抉择的外生变量,而是随经济发展而动态调整的内生政策变量,目的是确保货币政策在短期需求管理中的自动性、透明度性、可信性和可预测性。根据泰勒规则,只有一个目标——通货膨胀率;只有一种工具——政策利率。通过这个目标和工具,就可以自动调节经济,使其达到充分就业的状态。美联储很多操作都是按照这样的货币政策规则来执行,宏观经济学上对货币政策规则研究最多的就是泰勒规则。

以上三个规则和以下三个公式就构成了新共识的基本内核,Woodford在2003年指出⑦,新共识就是精巧的DSGE模型和方法再附加有价格黏性的新凯恩斯主义思想。

| $ \begin{aligned} (\mathrm{y}-\overline{\mathrm{y}})_{\mathrm{t}}= & \alpha_{0}+\alpha_{1}(\mathrm{y}-\overline{\mathrm{y}})_{\mathrm{t}-1}+\alpha_{2} \mathrm{E}_{\mathrm{t}}(\mathrm{y}-\overline{\mathrm{y}})_{t} \\ &+\alpha_{3}\left(\mathrm{i}-\mathrm{E}_{\mathrm{t}}(\pi)_{\mathrm{t}+1}\right)+{\mathrm{s}_1}\end{aligned} $ | (1) |

| $ \pi_{\mathrm{t}}=\beta_{1} \pi_{\mathrm{t}-1}+\beta_{2} \mathrm{E}_{\mathrm{t}}(\pi)_{\mathrm{t}+1}+\beta_{3}(\mathrm{y}-\overline{\mathrm{y}})_{\mathrm{t}}+\mathrm{s}_{2} $ | (2) |

| $ \mathrm{i}_{\mathrm{t}}=\mathrm{r}^{*}+{\mathrm{x}_ 1}\left(\pi-\pi^{\mathrm{T}}\right)+{\mathrm{x}_2}(\mathrm{y}-\overline{\mathrm{y}})_{\mathrm{t}}+{\mathrm{s}_3} $ | (3) |

新共识的理论方法和基石是:(1)考虑跨期最优化的宏观经济模型的需要;(2)对理性假设的广泛运用;(3)承认商品、劳动力和信贷市场不完全竞争的重要性,但在金融市场上却承认法玛和萨缪尔森提出的有效市场假说,即资产定价模型、跨期定价模型等是有效的;(4)将代价高昂的价格调整并入宏观经济模型;(5)新凯恩斯主义的DSGE模型。

新共识的主要结论有六方面⑧:(1)实际GDP的趋向变动主要是由供给方要素驱动。(2)围绕上升的长期趋势的实际GDP波动和短期实际GDP波动,主要是由总供给需求冲击引起的。(3)尽管管理当局面临通货膨胀与失业之间的短期替代的关系,但是长期不存在,即在短期中附件预期的菲利普斯曲线与“奥肯定律”成立,但长期“自然失业率”与“非加速通货膨胀失业率”是外生的。也就是说,长期来看菲利普斯曲线是垂直的,通胀与失业之间不存在替代关系。这就引发一个自然的推论,即货币对实际经济依然不会产生长期性的作用。(4)在长期,货币供应量的增长率决定着通货膨胀率。(5)相机决策的传统凯恩斯政策存在问题。积极的财政政策的稳定潜力一定要受到限制,并且财政政策的稳定作用要嵌入自动稳定器当中。货币政策作为稳定政策的核心,应当在规则范畴中进行实施,一般可以采取有弹性的泰勒规则。根据传统凯恩斯政策,货币政策面临流动偏好陷阱,在特殊时期特别是萧条时期,当流动偏好无穷大的时候,会直接导致货币政策失灵,只能采取积极的财政政策来应对。但是新共识认为,财政政策有一定的效果,但也是在规则之内。Eichenbaum在1997年指出,“古典凯恩斯主义和古典实际周期理论有关货币政策周期性失灵的观点已经被埋葬”⑨。(6)以往认为稳定是控制论的问题,与之不同的是,现在被认为是博弈论的问题。这就是通常所说的“上有政策、下有对策”,对政策的预期会导致相机决策的政策失灵,因此政策从来都不是政府单向控制的一个工具,而是政府与市场主体不断博弈的产物。

关于从20世纪80年代到新世纪初期出现的“大缓和(great moderation)”,当时经济学界给出了几种解释。有人认为是经济全球化带来的全球化红利集中释放;也有人认为是新技术革命带来的技术创新红利;更有甚者,认为是以通货膨胀目标制为政策核心的货币经济学和宏观经济学的成功和金融监管的胜利。2006年Mishkin提出,“货币经济学已经是一门科学”。引导了理性预期革命和RBC理论构建的Lucas说得更明确,“经济学按其本意来讲已经成功了,它的核心问题是要防止经济陷入萧条,这已经得到解决,事实上它已在数十年前就被解决了”⑩。2005年全球中央银行行长和宏观经济学家在Jackson Hole召开会议,达成了以下新共识:“货币政策已经取得最终的胜利,各国央行在货币经济学的指导下,已经将周期问题和危机问题解决”。

Mishkin认为⑪,作为科学的货币政策有以下九大共识:(1)通胀膨胀始终且无处不是一种货币现象。货币增长是通货膨胀的最为重要的信息之一,但通货膨胀的最终来源并不一定是扩张性的货币政策。(2)价格稳定具有十分重要的作用和收益。这就是通胀盯住制,认为价格稳定就可以使市场完全发挥作用,使经济持续稳定地处于通胀状态,所以价格稳定成为唯一的政策目标。(3)失业与通货膨胀并不存在上期替代的关系。(4)预测在宏观经济中扮演着十分重要的角色。(5)泰勒规则对于价格稳定十分重要。(6)时间不一致问题与货币政策相关。(7)中央银行独立性将大幅度改善宏观经济绩效,这就要求目标独立、工具独立、机构权限独立。(8)对于名义锚的可信承诺将有助于价格和产出的稳定,这就是我们讲的货币政策规则与通胀目标制。(9)金融摩擦在经济周期中具有较为重要的地位。但实际上,特别是在2003年以前,通用的DSGE模型中没有金融摩擦的因素。

Jackson Hole会议也提出一些观点,基本上大同小异。当2008年经济危机全面爆发之后,新共识提出的结论直接破灭。周期问题和危机问题没有被解决,作为科学的货币经济学没有预测到大危机的到来并采取相应的措施。在此期间,伦敦政经学院的几位教授给英国女王写信道歉;哈佛大学的大学生集体退出曼昆的课程,认为他讲的没有用。大家可以看到,从2003年到2007年,如果按照新共识的标准,美国所有宏观参数都是稳定的,没有任何迹象表明美国会出现金融危机和经济危机。而金融危机的爆发直接击破了美国货币政策能够避免危机的豪言,更为重要是,一些经济参数的变化与新共识得出的结论相互冲突,这就引发了整个宏观经济学界的大讨论⑫。

2016年,著名经济学家罗默在《宏观经济学的困境》⑬一文中指出,“在30余年的时间里,宏观经济学已经开始倒退了。目前,对于问题的识别和处理并没有比20世纪70年代早期有所进步,(经济学家们)因其晦涩难懂而逃避这个问题的挑战。宏观经济理论大家们装作不知道‘货币政策收紧可能会导致经济衰退’这样简单的论断而无视不争的事实。他们构建的模型将宏观经济总体变量的波动归因于假想出来的因果力量,而那些因素并不会被人们的行为所影响”。

罗默的观点实际上包括三方面:第一方面,DSGE模型将经济波动归因于某些脱离现实的外生冲击,使模型对现实的解释力不足。经济周期的变化到底是内生冲击还是外生变化?这是经济学界一百多年以来争论的大问题。DSGE模型延续了RBC最基本的理念,由于经济主体的理性预期,由于市场基本是完善的,因此经济的内生不会产生过度波动,过度波动是由于外部力量特别是技术性因素带来的。有一个很著名比喻就是“木马效应”——木马自己不会动,它是均衡的,如果有人骑上去,它就会周期性摇摆,这个摇摆是短期的,不会很大。但是罗默列举了很多例子,包括2008年和2020年的一些变化,可以发现,这些外生冲击可能会导致市场的崩溃性变化,有些经过内生的演化而对周期性产生很大影响。由此衍生出一个很重要的问题,那就是DSGE均衡思想特别是单一均衡思想与现实不一样,产生这个问题的原因可能有三方面:一是理性预期的假设过强;二是对于市场的假设过于单一,认为市场摩擦可以忽略;三是认为市场主体往往具有同质性,但现实中市场主体是异质性的,这种异质性会导致生产关系和总量关系的变化。在各类挑战中,最值得关注的是行为宏观经济学的崛起,行为宏观经济学对于多重均衡的形成,对于混沌体系的出现,都给出很好的解释。

第二方面,DSGE模型至今无法解决模型参数识别难题。罗默指出,DSGE模型引入了众多待估参数,加剧了参数识别难度。目前主流宏观经济学采用的校准或贝叶斯估计等方法,不仅无法真正解决问题的识别,反而使研究者可以通过调整参数取值或先验分布来达到自身预想的结果。这导致研究结果具有更大的人为操控性,所构建的模型也进一步脱离了现实。一个方程的各种参数都是由于行为结构变化所引起的结构性变化,如何确定这些参数?要用未识别的、未知的真实来进行确定,在不同时段大家用的方法有一定差异,现在大部分用贝叶斯估计的方法。这种估计方法存在一些任意性,更重要的是,越是看似精巧、有解的参数识别出现的结果偏离现实的程度越大。罗默对DSGE模型从方法上提出激烈的批评:编程和数据方法都具备了,要想达到预想的结果,最重要的不是让DSGE模型运转,而是对参数进行估计,这个估计很重要的识别就是能够通过,实际上是以结果来识别参数,很多建议往往是经济学家自身主观的一种反映,而不是模型运转的一种客观表达。因此很多人讲,宏观经济模型像个小姑娘,你爱怎么打扮就怎么打扮。

第三方面,主流宏观经济学家在面对他们所提出的理论存在的缺陷时,采取了相互支持和包容的态度。罗默对几位著名经济学家提出批评,包括Lucas、Prescott和Sargent。

后来出现了很多关于宏观经济学与货币经济学的笑话,举几个例子与大家分享。第一个笑话:我是做宏观经济学研究的,但我不知道宏观经济运行,因为我是做宏观计量和DSGE的。第二个笑话:我是做宏观的,但我不懂货币经济运行和货币政策的实施,因为我采用的是货币政策规则和没有LM曲线的宏观经济模型。为什么是没有LM曲线的宏观经济模型?因为LM货币存量是内生的,不能外生调节,能够外生调节的是政策利率,因此LM不是传统的向右上方倾斜的曲线,而是一个点而已,当然后来新凯恩斯主义又进行了很多变化。第三个笑话:我是研究货币经济学的,但我不懂信贷,也不关心金融,因为我只关心货币政策规则的几个参数,其他中间变量都是无用的,金融市场与我无关。第四个笑话:我是搞宏观的,微观和行为我不知道,因为标准化微观行为假定纳入不了大家所言的异质性和非理性。如果理论前提的虚假性不妨碍模型的预测性,这个模型就是好模型,因此理性预期、“经济人”假设虽然与现实有冲突,但是并不影响所作出的预测,这叫作经济学的工具主义。这个观点现在受到极大的冲击,很多人认为这个方法可能是错误的。第五个笑话:我是搞宏观的,我不相信存在的就是合理的,更不相信偶然或尾部风险,因为我只相信大数定理。我们知道,对2008年经济危机的解释,很重要的就是尾部风险。

在2008年大危机之后,理论界先后进行了几次大反思:一是IMF内部的三次大讨论(2011、2013、2015),从宏观经济政策和宏观经济哲学角度来思考相应的问题⑭。二是Jackson Hole年度会议(2010、2015),专门出版两本集子对传统宏观经济学进行反思。三是CEPR的几次大讨论(2009—2015)。四是泰勒、Benanke、Mishkin之间的大争论(2011—2013)⑮。泰勒认为,如果美联储按照他的方法来做,一定不会产生危机⑯。Benanke专门写文章说,泰勒的观点是错的,实际上我们的操作模式很大程度上是按照货币政策规则来实施的,但不一定是泰勒规则⑰。在实施过程中,在政策操作层面,到底选择CPI还是GDP平减指数?目标汇率如何选择?泰勒规则中通胀缺口和产出缺口相应参数如何设定?这些问题都引起很多讨论⑱。五是Krugman、辜明朝以及Caballero之间的争论⑲。Krugman重新复活了凯恩斯的流动偏好陷阱理论,使流动偏好陷阱向前走一步,叫作胆怯性陷阱。他认为目前的货币政策不是因为流动偏好陷阱出现问题,而是胆怯、胆子不够大导致扩展的力度没有达到既定水平。辜明朝谈得更多的是,资产负债表紧缩是危机产生的核心根源。Caballero提到的是安全性资产困局,认为当安全性资产提供不足,就会产生金融危机。

这些反思和争论导致了经济危机的政策调整与理论发展。

第一,危机事实与理论之间的冲突。其一,政策目标。这个政策目标通常是通胀盯住制,通胀的价格水平是物价水平还是GDP平减指数?2%的通货膨胀率目标到底是高还是低?需不需要调整通货膨胀目标的水平?比如奥布斯菲奥(Obstefld)就提出应该将通胀目标调整到4%,以克服零利率下限约束和物价运行出现的一些新特征。其二,政策工具。原来宏观政策工具主要是美联储短期拆借利率。短期拆借利率要发挥作用需要很多前提条件,否则就无法有效地通过金融市场对其他利率进行调整,也无法有效地进行储蓄与投资之间的调整。考虑到有效金融市场在金融危机时期并不存在,那么宏观调控的政策工具就必须作出系统性的调整。

第二,危机救助的各种政策与理论之间的冲突。在2008——2010年危机治理中出现了非常规货币政策,如QE、零利率政策、扭曲操作、资产购买和前瞻性指引等。这些新政策模式在理论上怎么解释?传统货币经济学不仅对于货币政策工具没有深入研究,在危机救助的财政政策方面也没有提供很丰富的工具,但是由于现实的需要,美联储提供了很多的新政策工具,比如结构性货币政策、宏观审慎监管等⑳。

宏观审慎监管理论是在这次大危机中产生的最大政策和理论的创新。大家认识到:(1)仅仅通过单一目标、单一工具来进行宏观调整是不够的。(2)在宏观波动的调整特别是逆周期调整的时候,财政政策将发挥比货币政策更大的作用。传统的宏观经济学新共识提到,由于李嘉图等价定理等因素,财政政策基本上没有效率,财政平衡是很重要的基础,同时也可以限制小政府出现膨胀。(3)仅靠财政政策和货币政策还不行,必须增加宏观审慎监管,对金融市场进行调整。这里很重要的理论突破是,金融市场的运行与实体经济密切相关,货币不仅不是面纱,对短期和中期经济运行它都会产生实质性影响,金融市场的变化对于实体经济的影响更大,特别是周期的变化。因此要将金融市场的稳定纳入宏观调控体系之中。对于是否关注金融资产价格,宏观经济学界有过两次大争论。第一次是20世纪90年代诞生的第一代货币危机理论提出的,宏观经济政策应当关注汇率和金融资产价格;第二次是美国2010年出现的互联网泡沫问题使很多学者提出金融泡沫可能引发宏观经济系统性崩溃,宏观经济政策应当关注资产价格。这些革命性的意见最终没有引起革命性的理论创新。因为争论的结果是新共识学派占了上风。他们认为,金融的波动通过价格的发现、风险的释放,为实体经济实现最优资源配置创造基本前提条件,金融价格的波动恰恰是宏观稳定的基础,因此对于金融价格的过度波动,不应当采取事前管控,而是事后清扫㉑。该流派甚至一度出现更为激进的观点,金融危机是实现最优控制的手段,可以设计出最优的金融危机。当然,2008年美国金融危机引发的百年经济海啸让大家认识到,金融危机是整个世界的不可承受之重,它既不可忽视,也不能事后清扫。从传统的财政政策和货币政策扩展到宏观审慎监管在宏观经济政策理论上具有里程碑的意义。2008年美国金融危机催生的宏观经济政策的最大产物就是宏观审慎监管工具。

货币政策框架是整体性失败吗?原来货币政策框架包括一个目标−通胀膨胀,一种工具−基准利率。其理论基础是新凯恩斯经济学,即价格水平的稳定不仅有利于通货膨胀的控制,而且有利于整体经济活动,包括经济增长和金融的稳定。一般将物价水平的稳定界定在通货膨胀率为2%,以剔除价格现场中的各种摩擦。零通货膨胀可能意味着经济紧缩的出现。

中央银行能够通过公开市场业务直接干预的短期利率有两个假定:第一个假定,货币政策是通过利率和资产价格产生实际效果的,而不是通过货币总量(欧洲中央银行的两支柱货币政策例外);第二个假定,利率和资产价格通过套利相互联系,长期利率通过对短期利率的风险调整后的加权平均得到。资产价格可以通过资产收益的风险加权得到,因此,我们只要通过影响短期利率和未来预期,短期利率就能影响其他变量。这里面隐含的一个很重要的假设前提就是,金融市场是有效市场,在跨期配置上是最优的。而现代金融学证明这是错的,特别是行为金融。一个经典案例是:如果一个人借100块钱,周期分别为一个月、一年、十年,他愿意支付多少利息?最后发现短期他愿意支付的利息是100%—200%,周期越长他愿意支付的利息越低。可见,对于利息的偏好、时间的偏好不是稳定的,是非线性的。这就会产生很多利率传递机制问题,当然同时对于资产价格的形成机制也会产生影响。所以灵活的通货膨胀目标值就是泰勒规则,其中是否暗含了有效金融市场和货币市场假说,对此存在大量争论。

过去10年中提出了以下几个大问题:第一个问题,通货膨胀稳定是必需的,但并不充分。比如2007—2009年,发达国家的核心CPI都是稳定的,并且很低,但经济却崩溃了。因此,盯住CPI是否充分?物价稳定是否意味着产出缺口稳定?资产价格带来需求变化是否也带来了产出缺口的变化,金融价格对于产出缺口是不是有影响㉒?我们团队专门做过研究,发现金融价格不仅对产出缺口有影响,并且影响是持续性的。另一个值得关注的问题是,产出缺口是一个理论概念,在现实里是不可观察的,不同方法测算所得出的结果是不一样的。因此,在政策操作中,很多时候是自己先假定测算产出缺口的水平,然后制定通胀的水平,产出缺口是否精准科学就十分关键了。同时,不管是滤波法还是生产函数方法,得出的潜在产出是一个趋势值,一旦经济出现裂变,出现结构性变化,预测就很不准。因此,在实际操作中,这种潜在产出分析框架可能存在致命缺陷。宏观经济学必须发展出在不知道产出缺口确切水平的不确定条件下的新政策分析框架,宏观经济政策哲学可能就要求在不断触摸产出缺口的状况来形成科学决策。宏观经济学家的神性可能就大打折扣了。

第二个问题,在通货膨胀紧缩式的衰退中,低通货膨胀目标严重限制了货币政策的调控空间。最极端的状况就是名义利率零水平下限。如果从经济人假设出发,实际利率为零是一个现实的下限。在这种约束下,通货膨胀目标越低意味着名义利率调控的空间越小,这就引发了货币当局是否应当调高通货膨胀目标的争论。通货膨胀目标为什么不能界定在零水平呢?按照常理,通货膨胀率为零才是物价稳定。这里面有很多统计技巧,也有政策设定技巧。首先,固定加权指数在方法上的缺陷导致CPI测算存在高估的固定偏向。其次,目标太低可能导致实际工资的弹性很小,从而妨碍劳动力的流动。这就是阿克罗夫命题——通货膨胀接近于零可能增加长期或“自然”失业率。最后,是名义利率零下限的限制,名义到零之后,名义利率本身就不能调整,因为理性人不会亏本将钱贷出去,调节实际利率水平的唯一工具就是调节通货膨胀,如果通货膨胀目标是2%,实际利率就是负2,空间很小,如果通货膨胀目标调整到4%,实际利率调控的区间可以扩大1倍。因此,面临零利率下线的约束,我们能不能通过通胀盯住制的调整为我们赢得一些空间呢?

第三个问题,金融中介十分重要。套利是否是利率形成的核心,金融市场是否与商品市场一样有意义,拍卖分析方法是否有用?投资者退出和破产对价格的影响很大,批量融资与需求贷款没有根本性的差别,利率调整有失灵的时候,则其他控制方法很重要。因此,“善意忽略论”与“事后收拾残局论”可能存在很多问题。

第四个问题,财政政策的反周期功能很重要。一是传统货币政策用到极限,非传统货币政策采用效果不明显。二是财政政策在大危机中有足够的时间发挥其作用。原来认为财政政策可能时间不一致,出现传递时间过长,导致决策时点和发生效益时点错配,从而导致财政不仅没有平抑经济波动,反而成为波动的根源。三是财政政策的空间可能相较于传统货币政策要宽,项目落在实处,能有效启动经济,而货币政策在金融危机中缺少有效的传导机制。虽然面临财政危机的问题,但是现代货币理论(MMT)提出另外一些思路㉓,认为财政不一定受到平衡功能性财政、周期性财政的约束,因为财政可以依托中央银行进行货币赤字化。

第五个问题,监管不是宏观中性的。这就引出了以下问题:一是宏观审慎监管的必要性,对系统性风险、金融脆弱性和外部性、顺周期性必须进行监管。这是美联储的Dodd-Frank法案提出的。二是要求构建足够的反周期模式,目前,各个国家都建立了相应的金融稳定体系。

第六个问题,重新解释“大缓和”。大缓和对于供给冲击、预期锚定很重要,但其他成绩呢?答案却不确定。最新对于大缓和的解释是,不是货币政策调控及其成功导致大缓和奇迹出现了,相反,是新技术景气周期的出现使货币政策不需要复杂的操作。金融系统风险和尾部风险在技术创新完成之后开始得到全面累积,从而导致货币政策这个“南郭先生”现了原形。

政策设计方面的启示有以下几方面:

第一,危机前的很多政策设计理论和原则是不是正确的?这就引申出一个很重要的问题,是局部修正还是革命?大危机是特殊时期,危机之后我们的共识还是成立的。当然可能有人会反驳,在繁荣时期和通常的平稳时期需要经济学家吗?恰恰是在危机时期才需要经济学家,需要经济理论的指导。很多人讲,经济理论不能因为在常态下能够运行,在非常态下不能运行就不改革。谈到新古典金融和行为金融的争论,也就是对于金融的基础——金融失灵在宏观经济学的作用到底是什么?很多人就谈了《通论》,主要是通过劳动力市场失灵的宏观化产生的凯恩斯主义革命。这次宏观经济学革命是不是通过金融失灵的宏观经济学化,产生的宏观经济学的第二次或者第三次革命呢?这是值得进一步思考的。

第二,通货膨胀盯住是否应当提高?以避免名义利率零下限约束和低利率困境。

第三,将货币政策与监管政策结合起来,如何从宏观上处理过度杠杆化、过度的资产价格偏离和金融系统风险,避免传统监管工具的顺周期特性,比如资本充足率、评级机构、因市定价等问题怎么改革。

第四,通货膨胀盯住制与外汇干预相结合,是否将汇率稳定纳入货币框架?把金融价格纳入通胀盯住制?很多人认为这是驴头不对马嘴,可能产生政策工具不匹配,与目标匹配原则相冲突。实际上这里面的目标有好几个,这些目标并不是由每个其他目标来替代,目标与目标之间很难进行传递,工具与工具之间很难进行传递,必须构建多目标、多工具来进行调整。

第五,在更大范围提供流动性。流动性枯竭、由此产生的恐慌和金融内生性收缩是危机产生的关键,因此流动性管理至关重要。

第六,在经济环境较好时创造更好的财政政策空间,也就是确定中期财政框架、降低“债务/GDP比率”的可靠承诺以及财政制度是未来发展的核心方向。

第七,设计更好的财政自动稳定器。这里分两类自动稳定器,大家希望财政理论更加丰富,现在做得更好的现代货币理论表面上是货币理论,但本质上是财政理论。

以上是第一个挑战,金融危机和全球大萧条导致宏观经济学新共识的崩溃,带来对于金融市场重要性和财政政策重要性的认识,以及对于整个宏观经济学新构架、宏观政策哲学新理念和宏观政策制定的大讨论和新改革。

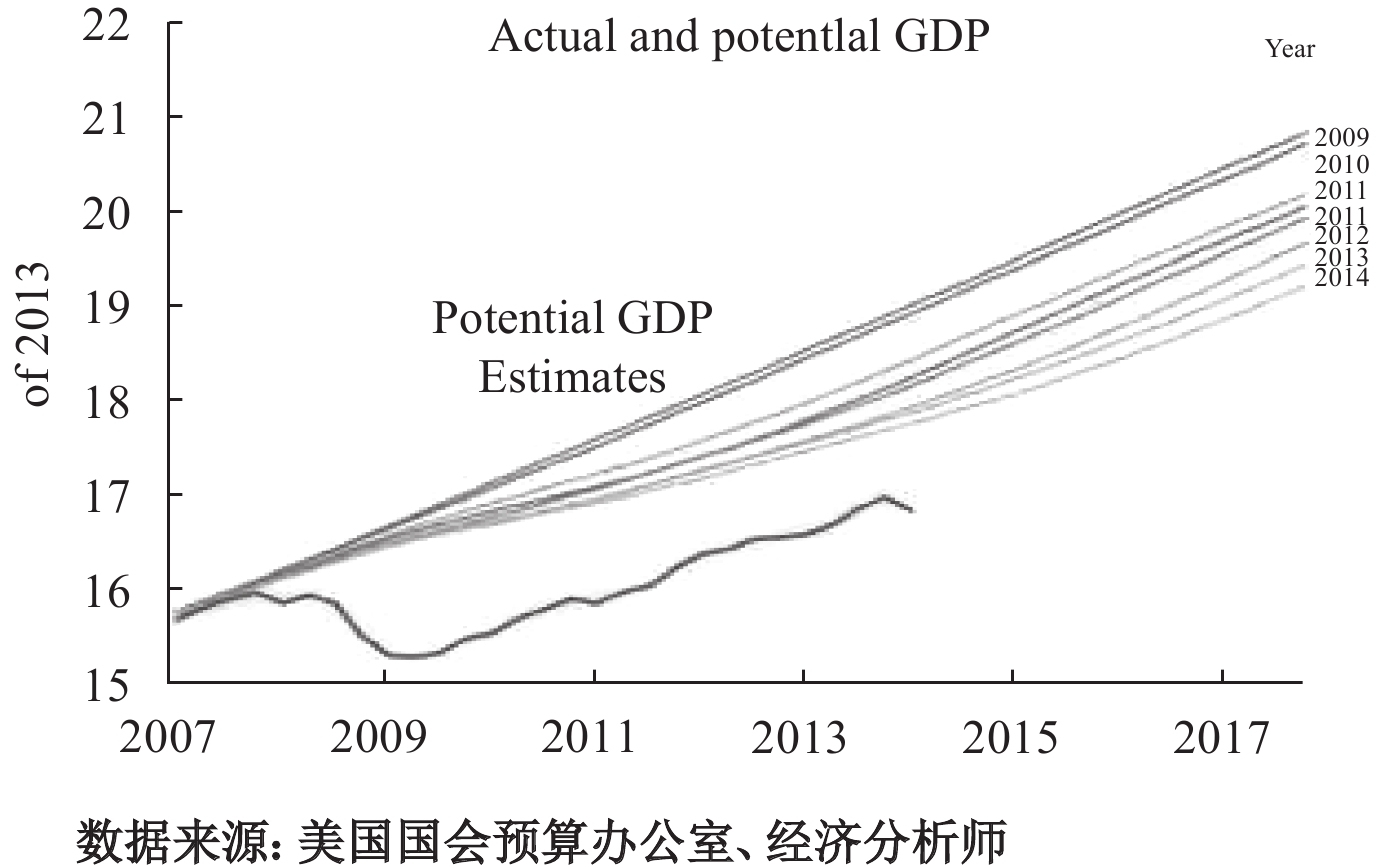

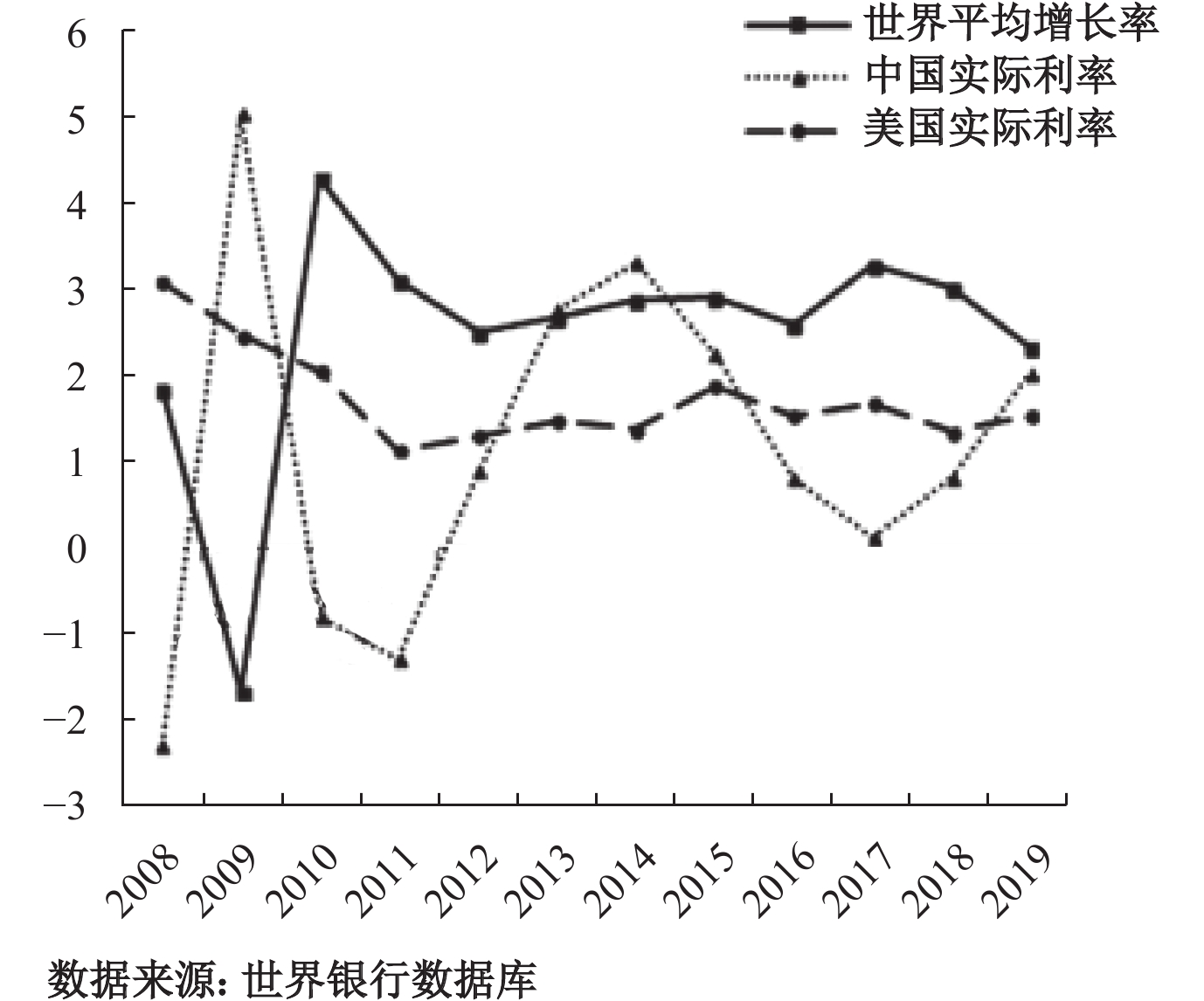

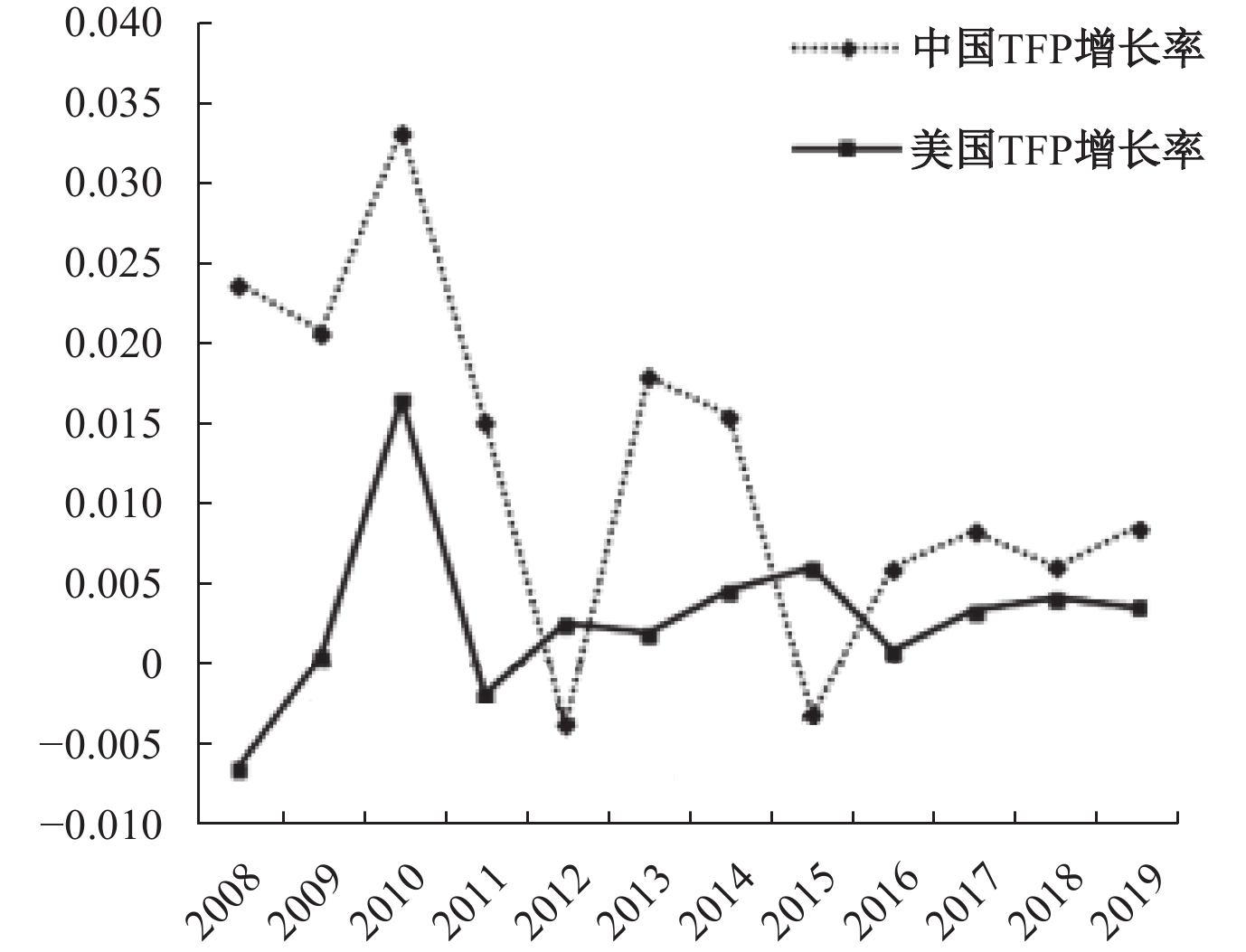

(二) 第二个挑战:长期停滞的出现是否意味着经济学和经济政策的深度失败?美国经济长期偏离其潜在增长速度,没有自动回归到传统路径和潜在路径。世界经济增长速度从原来的4%左右一直下滑,到现在的3%左右,同时物价水平、贸易水平都处于历史低位,参见图2。另外,TFP(全要素生产率)增长率也出现极低的状况。这些问题引起很多思考。首先,这种状况用传统理论没法解释㉔。其次,很多现有政策未能奏效。比如美国量化宽松政策实施了两轮,都没有使美国经济回到传统路径上;G20多次协调,世界经济仍然没有起色。参见图3、图4。

|

| 图 2 美国实际GDP和潜在GDP |

|

| 图 3 全球GDP平均增速与中美实际利率 |

|

| 图 4 中美TFP增长率 |

美国经济学家汉森(Hansen)于1937年提出长期停滞理论㉕。汉森-希克斯模型实际上就是IS-LM模型,他们形成一个标准化、形式化的模型。汉森是凯恩斯最为得力的学生,也是最擅长凯恩斯主义经济学的超级学者。汉森关注到,1929–1933年美国大危机之后的1933–1937年这四年,美国经济没有像很多理论所想象的那样恢复到传统状态,而是处于长期停滞状态,实际上美国经济真正摆脱低迷是在第二次世界大战之后。汉森提出,当人口增长、要素积累以及技术进步出现结构性衰退时,社会投资将大幅度下降,如果没有政府强力刺激,经济增长就会陷入长期停滞。在2013年IMF年会上,美国前财长Summers重提“长期停滞”㉖。

这里有两个问题和几大典型事实:第一个问题是,2008年危机之前,即便是泡沫已经很严重的时候,我们也没有观察到总需求过剩、通胀走高、失业率走低。第二个问题是,危机之后,尽管措施频出,但几年时间过去了,经济增速仍然不见起色。如何解释低增速、低失业、低通货膨胀、低贸易增速、低利率和高债务㉗?

Summers于2015年提出“零利率下限论”,认为经济长期停滞的根源在于实际利率与均衡利率不匹配。后危机时代经济复苏乏力主要源于经济体内部有效需求不足,进而引致均衡实际利率长期下行,甚至低于零,而名义利率因为“零利率下限”约束,致使扩张性货币政策操作空间有限,现实利率无法逼近均衡利率,总需求受到持续抑制。

2017年Summers又进行了全面解释㉘:一是人口和技术进步增速放缓;二是资本品价格下降;三是收入分配恶化;四是金融危机后导致投资风险偏好和期限溢价变化;五是安全资产的需求上升;六是反通胀因素。其中最典型的解释是,均衡利率、自然利率已经低于零,而我们的利率无法调节到零以下,因此出现长期停滞。当然解决长期停滞最为直接的政策方案就落脚到如何使名义利率或者实际利率能够调整到与均衡利率相匹配,也就是为负。这类政策怎么实施呢?理论上的探索很多,后来使用的超常货币政策也是这类政策的创新之一。

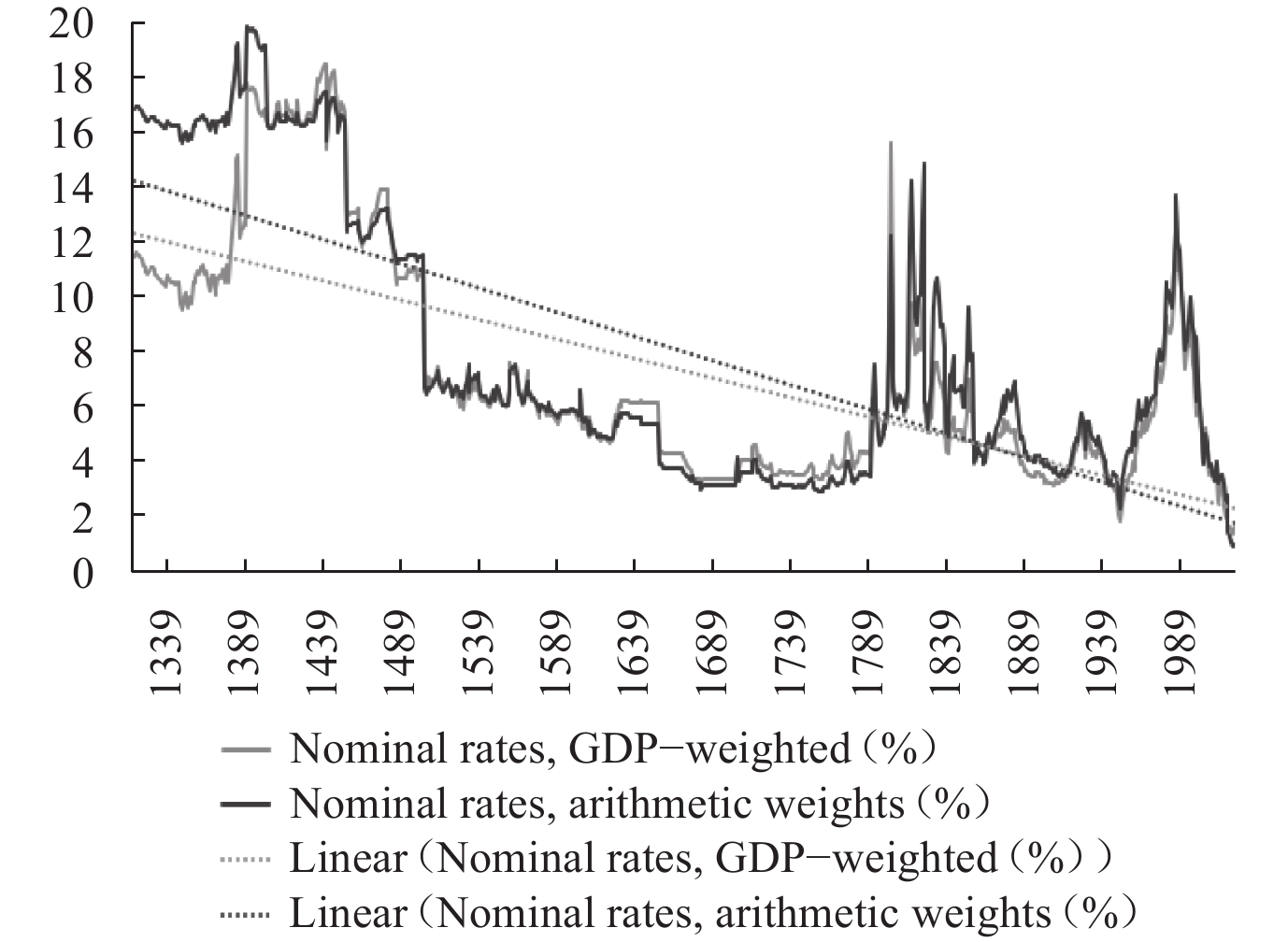

从图5和图6可以看到,2011年以来实际无风险利率持续下滑,同时全球加权的无风险利率也在变化,这也可以解释低利率出现的原因。

|

| 图 5 2011年以来实际无风险利率水平 |

|

| 图 6 全球GDP加权的无风险利率(1314-2018) |

在这个过程中,出现了很多新理论:一是Reinhart和Rogoff提出“超级债务周期”假说和著名的“90%阈值原则”㉙。二是Bernanke提出“全球储蓄过剩”理论。三是Turner于2014年提出“收入分配不平衡”假说。四是Gordon提出“技术衰退”假说——四大逆风向㉚。Gordon是基于供给端进行长期解释,其他几个学者主要是基于需求端进行解释。目前Gordon的观点引起高度关注,他讲这次信息革命对于技术进步并没有想象的那么好,其中一个论断是:对生产力提升的贡献而言,手机可能不如抽水马桶在历史上的地位。更重要的是,他认为从2008年以来全球的技术创新不升反降,不是有大创新,而是创新不足。

这就产生几个重要的理论挑战:

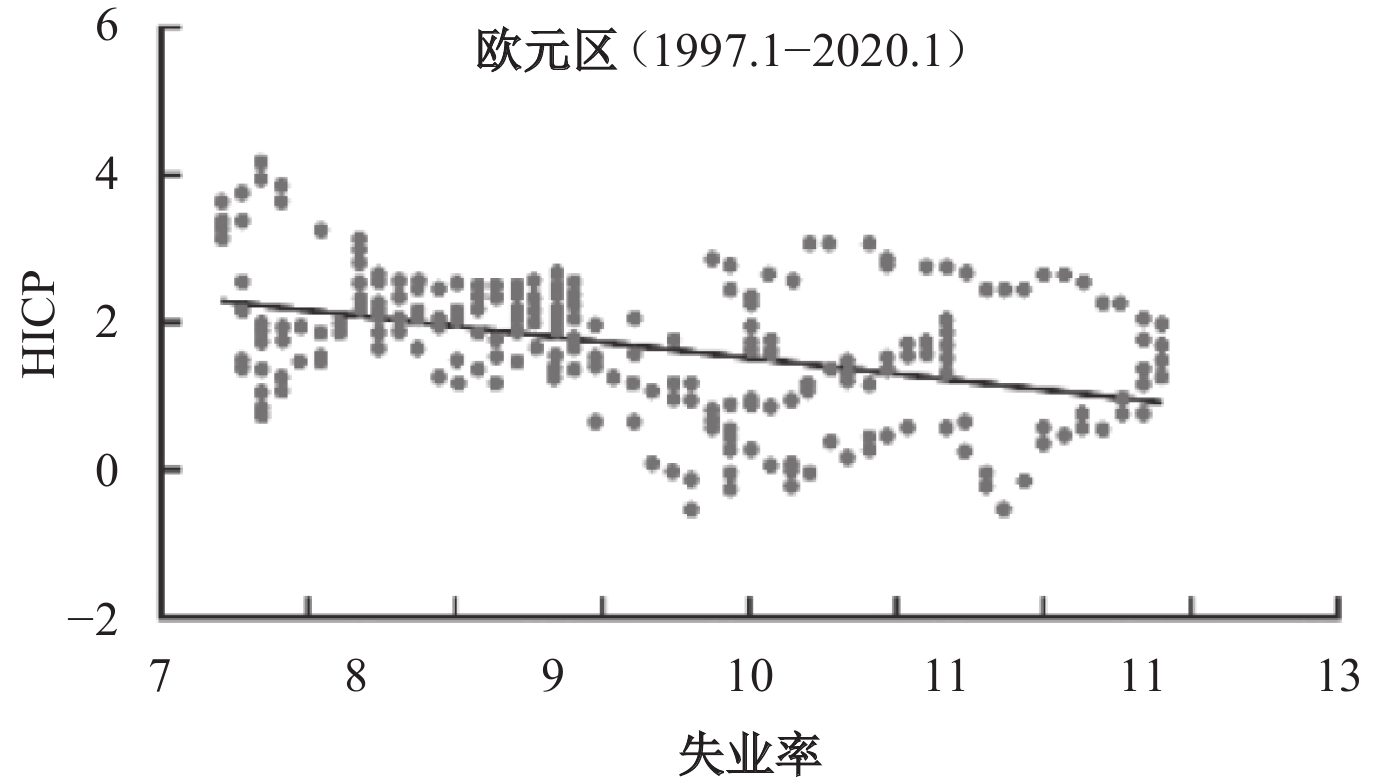

第一,对于潜在产出分析框架的挑战。一是通货膨胀降低和菲利普斯曲线平坦化。从图7、图8、图9可以看出,在过去30年中,不管失业率是多少,物价水平基本不变。物价水平不变与传统的垂直的菲利普斯曲线和向下倾斜的菲利普斯曲线都不一样,它是平坦的。二是利率水平的长期下滑,实际利率持续为负。美国、日本、欧元区、英国的国债实际利率为负,德国央行、美联储等国家央行的拆借利率、准备金利率为负,负利率不是一般市场的利率。持续负利率的出现,传统理论也解释不清楚,倒贴钱向外借钱不符合理性假定。

|

| 图 7 美国菲利普斯曲线 |

|

| 图 8 欧洲菲利普斯曲线 |

|

| 图 9 各国10年期国债利率 |

第二,对于单一货币规则的挑战。

第三,对于DSGE方法的挑战。

第四,Solow悖论的再出现。Solow在20世纪80年代发表了一篇文章,他讲到处可见计算机的影子,但在核算中不见对GDP的影响,在TFP测算中不见计算机的影子。在80年代中后期,TFP的测算没有因为计算机的出现而明显提升。大家天天谈创新,谈技术革命,但是各国TFP值都在下降,怎么解释?

第五,对于货币-经济二分法的挑战。也就是对货币中性论、金融有效与善意忽视论的挑战。最重要的是要在DSGE(动态随机一般均衡)里加入金融因素,原来有债务通缩论,后来有伯南克的金融加速器理论,又有资产负债表收缩理论等等,把这些理论通过行为主体行为的假定,嵌入相应的模型中,目前这个进展比大家想象的要快。

第六,对于波动与增长二分法的挑战。短期波动与长期增长是否存在关系?萨伊定理认为不存在关系,供给自动创造需求,从长期来看供给曲线就是垂直的。但是有学者提出了“萨伊逆否命题”,认为如果短期需求不足持续存在,中长期的潜在产出必定受损。道理很简单,“少壮不努力,老大徒伤悲”。如果今天的政策没有将一些需求缺口填补,需求不足就会导致很多生产能力的损失,有些可能是永久性损失,从而导致潜在增长的下降,迫使供给侧逼近需求侧,而不是需求侧的自动调整来逼近供给侧。需求曲线在短期内变化很灵活,供给曲线只有在中长期才会有一些变化。现在大家发现,经济系统里往往存在反向逼近,我们对于市场调整的速度、市场黏性的假设可能要重新审视。

第七,如何认识超常规货币政策,特别是数量宽松政策的理论基础。

以上是对长期停滞理论的解释,以及2008年之后向新共识宏观经济学发起的挑战。这些挑战不仅仅是批判性的,很多也是带有构建性的。因此很多人认为,解释这一轮长期停滞很可能是产生新一轮宏观经济学构建的一个大契机。刚刚讲到,对于金融危机,很重要的就是如何把金融失灵问题纳入宏观体系,可能会产生宏观经济学的革命。而对于长期停滞,重要的是如何很好地解释长期停滞现象,对低利率现象以及相应的政策体系进行理论化,这可能会对政策哲学和宏观理论体系产生革命性的新构建。

(三) 第三个挑战:大流行引发的宏观经济学无力,疫情经济学是否引发经济学的革命?疫情经济学、战争经济学和最近的俄乌冲突,都对宏观经济学提出挑战。

第一,恐慌蔓延。特别是2020年3月至4月,恐慌很严重,恐慌指数达到历史新高。黑色的两星期出现了很多史诗级的变化——在不到10天里美国股市出现了四次熔断;标普500指数跌幅达到20%,下滑速度创下历史新高。1987年股灾的时候用了87天,2000年“科网泡沫爆破”用了244天,2007—2008年金融海啸用了188天,而新冠肺炎疫情只用了16天。新冠肺炎疫情具有超级黑天鹅特征,2020年2月到7月,出现了5个史诗级的变化:一是四次熔断与黑色的两星期;二是负利率和零利率时代的全面到来;三是全世界同步超级财政宽松,估计全球财政赤字超过全球GDP的10%;四是出现了石油期货价格为负;五是全球同步深化下滑,下滑幅度超越金融危机和经济危机。

理论上有一些反思:第一,是否应当构建疫情经济学对大流行进行总结?关于疫情经济学框架,在西方流感之后有两位学者提出通过信号干扰比(signal to interference ratio,SIR)框架进行分解,但大家发现在分析新冠肺炎大流行时,延续SIR体系不能达到既定目标,现在世界上有好几个团队在研究这个问题㉛。

第二,超级救助是否需要财政货币化?也就是说,现代货币理论是否成立?这个问题争论多年,一到非常态时期,货币理论就会出来。很多人讲,现代货币理论实际上是债务理论和赤字货币化理论等在财政方面的借尸还魂。很多人对它很恐慌、很拒绝,因为它对传统的货币政策规则、财政政策规则原理提出明显挑战,对于货币性质的理解发生了根本性变化——对国家而言,货币不是一种债务,而是一种权力,一种资产。同时,它的负债不像自然人一样,前半生和后半生并不需要进行财务平衡,如果国家的生命是无限期的话,债务基本理念就不是财务平衡,而是流量平衡。换句话说,借新还旧就可以平衡,只要大家相信国家的债务可持续,国家就可以利用债务滚动和循环来维持经济的发展。更重要的是,在世界主权货币体系下,货币的功能发生了极大变化。

第三,现代供应链安全是否需要上升到新高度,供应链宏观管理是否十分重要?这里涉及分工,供给侧的瓶颈效益到底怎么进行约束。

第四,疫情冲击下的需求管理和供给管理如何构建?与一般的经济危机管理有什么重大的区别?可以看到,疫情救助政策在中美之间有巨大的差异,产生的宏观结果也有巨大差异。还有一个重要的现象,就是出现全球通货膨胀,美国2022年3月份CPI达到8.5%,英国达到6.2%,欧元区达到5.6%,俄罗斯达到13%,我们国家也从2月份的0.9%上调到3月份的1.5%。能源价格、大宗商品价格也出现暴涨。

第五,新冠肺炎疫情和俄乌战争带来的滞胀形成新机制,怎么来解释?用战争经济学、疫情经济学来解释?对于整个市场在超级压力测试下的不同反应和传递速度,我们是否要有一个更深的认识?

虽然传统宏观经济学不讨论疫情和战争,但是在目前的状况下,特别是在百年未有之大变局的加速调整期,我们要面临很多外部因素变异,对于这些变异和风险,如何从金融定价、宏观调控上得到全面反馈,可能需要在理论上有更深的认识㉜。这些认识反过来会使得我们更为精准地判断经济运行的常态化命题,原来看到的经济运行体系可能只是一个很窄的状况,在很多极端状况下不知道它的变异,因此也很难总结出真正适合经济运行体系更一般的规律。

疫情和战争对于经济学的拓展虽然是超常规的,但是,如果当未来的大时代所带来的结构性断裂到处发生,所谓的超常态就有可能就是当前和未来的正常状态。有人说,1984—2008年这20多年的黄金时段是人类历史上的超常态状态,而不是常态状态,2008年到现在恰恰有可能是人类历史上的一个常态状态。很多时候宏观经济学描绘的是乌托邦,那是不对的。宏观经济学所描绘的繁荣在本质上是一种超常态、理想化的状况。但是我们解决问题要面对超常态状态,仅仅刻画出地平线的理想状态可能难以解决现实的追求和未来的问题。解决问题和解释新现象依然是理论的核心使命。因此对于战争经济学和疫情经济学的讨论,无论是在实践上还是在理论上就变得更为重要了。

(四) 第四个挑战:新技术、新模式、新经济对于微观基础冲击带来的新挑战宏观经济学是建立在理性人假设的微观基础之上的,生产模式的规模收益递增也是最常见的假定。对于这些假设,由于技术的变化和生产范式的变化,使我们面临很多挑战。

第一,规模收益递增假设与一般均衡之间的关系。在规模收益递增之后,均衡的特性会不会发生变化?比如预期是正反馈机制,均衡是多重均衡,不是单一性的,不同的初始值和不同的劳动所带来的均衡,对于最终福利来讲可能有好有坏,我们如何甄别。

第二,边际成本递减、零边际成本与传统组织模式之间的冲突,最明显的就是平台经济。

第三,技术突变带来的系统性变化与传统经济假设的平滑性变化之间的冲突。技术突变带来的系统性变化很剧烈,往往是断裂性的,原来的很多方法都是让历史告诉未来,但现在发现历史告诉不了未来。经济主体在这样大的超预期冲击下,跨期决策模式会发生什么样的变化㉝?

第四,平台经济带来的定价模式、基本监管体系的新挑战。定价模式可能是双边市场定价,可以进行差别化定价,进行各种各样的差异性收购,的确带来了“赢家通吃”的效应。但是我们发现,传统理论对于垄断、创新、竞争这三维之间关系的适用性不强,新凯恩斯主义大量构建在垄断竞争的基础上,而置放在平台经济上,相应的行为就会发生变化。

第五,数字经济时代的宏观经济学重构。很多人讲现在是数字经济时代,与传统的工业经济时代不一样,我们需要新的微观基础,需要新的经济传递机制的经济学体系㉞。特别是微观经济学的变化,在行为经济学上的变化,直接导致宏观运行体系和宏观理论构建产生剧烈变化。

三、结 语以上讲到四方面的挑战和冲击,是在短短的不到15年内发生的,的确要引起我们的高度重视。四大冲击分别对应四大典型事实,其同时出现,是在其他时代里没有完全遇到过的,冲击的叠加性更值得我们关注。我们正处于一个超级大时代,相比于传统体系,新的运行体系呈现出强劲的断裂。这四大挑战,一是金融危机带来的对于金融失灵问题和宏观哲学的反思;二是长期停滞带来对于低利率和经济停滞的反思;三是新冠肺炎疫情和俄乌战争带来对极端状态下各种经济运行指标和经济逻辑的反思;四是新技术带来对微观假设和经济传递机制变化的反思,引发经济学特别是宏观经济学的重构。

宏观经济学是边际性调整和改善,还是革命性重构?在重构中,是回归凯恩斯,回归古典的革命,还是着眼世界结构大变革和未来科技革命的革命呢㉟?我想答案是很明确的。我们不能从一个教条回到另外一个教条,不能从一个特殊案例走向另外一个特殊案例,更不能简单地从一个地平线走向另外一个地平线。如果这样的话,我们的理论进步就很艰难。我们还是要以问题为导向,面对大时代的超级问题,进行不拘一格的理论性重构,相信这种重构一定会产生很多有价值的结果。

① 本文根据长安讲坛的讲话整理而成,感谢“经济50人论坛”秘书处提供的各种帮助。

②

③ Krugman, P. How did Economists get It so Wrong? New york Times , Sept. 2, 2009. L. Christiano, R. Motto, M. Rostagno Financial factors in economic fluctuations , https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1600166, 2010.

④ Hanania Richard. Graham Allison and the Thucydides Trap Myth Strategic Studies QuarterlyVolume 15, Issue 4. 2021, pp. 13-24.

⑤ Olivier Coibion, Yuriy Gorodnichenko . Monetary Policy, Trend Inflation, and the Great Moderation: An Alternative Interpretation .The American Economic ReviewVolume 101, Issue 1. 2011, pp. 341-370. Bernanke, B. S. The Great Moderation, Remarksat the meetings of the Eastern Economic Association, Wa shing-ton, D. C, 2004.

⑥ Mankiw, N G.The Macroeconomist as Scientist and Engineer . Journal of Economic Perspectives, 20(4), 2006, pp. 29-46.

⑦ Woodford, M. Interest and Price. Princeton: Princeton University Press, 2003. Woodford M. Inflation Targeting and Optimal Monetary Policy, Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Review, 2004, 86(4), pp.15-41.

⑧

⑨ Wood ford, M. Convergence in Macroeconomics: Elements of the New Synthesis, American Economic Journal: Macroeco- nomics1 (1), 2009, pp. 267-279.

⑩ Lucas, R. E. Macroeconomic Priorities. American Economic Review, 93 (1), 2003, pp. 1–14.

⑪ F.S. Mishkin. Is Monetary Policy Effective during Financial Crises? American Economic Review, 99 (2) , 2009, pp. 573-577.

⑫ Dany Lang,Mark Setterfield ,Ibrahim Shikaki . Is There Scientific Progress in Macroeconomics? The case of the NAIRU. European Journal of Economics and Economic Policies,InterventionVolume 17, Issue 1,2020, pp.19-38.

⑬ Romer, P. The trouble with macroeconomics, Working Paperat New York University, Sept. 14, 2016.

⑭ Olivier Blanchard, et al. In the Wake of the Crisis: Leading Economists Reassess Economic Policy, Cambridge: MIT Press, 2012. Olivier Blanchard, et al. Progress and Confusion: The State of Macroeconomic Policy, Cambridge: MIT Press, 2016.

⑮ F.S. Mishkin. How should central banks respond to asset-price bubbles? The “lean” versus “clean” debate after the GFC, http://www.gsb.columbia.edu/faculty/fmishkin/,2011.

⑯ Taylor, J. B. Rules versus Discretion: Assessing the Debate over the Conduct of Monetary Policy (No. w24149). National Bureau of Economic Research, 2017.

⑰ Bernanke. B.S. Bernanke Opening remarks: The economic outlook and monetary policy,(2009), pp. 1-16.

⑱ Bernanke. The Fed – Monetary policy since the onset of the crisis,Retrieved https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke, 20120831a.htm.

⑲ R.J. Caballero,Macroeconomics after the Crisis: Time to Deal with the Pretense-of-Knowledge Syndrome Journal of Economic Perspectives, 24 (4) (2010), pp. 85-102, 10.1257/jep.24.4.85. Koo R. The World in Balance Sheet Recession: Causes, Cure, and Politics, Real-world Economics review, 58(12), 2011,pp. 19-37.

⑳ J. Yellen. Panel discussion on ‘Monetary policy: Many targets, many instruments. Where do we stand?’, 2013.

㉑ F.S. Mishkin. Monetary policy strategy: Lessons from the crisis National Bureau of Economic Research , 2011.

㉒ Blanchard O, G. Dell’Ariccia, and P. Mauro, Rethinking Macroeconomic Policy, IMF Staff position note, February, 2010.

㉓ L. Randall Wray, Sovereign Currency and Non-Sovereign Budgets: The Modern Money Theory Approach, Public Budgeting & Finance, vol.40, no.3, 2020, pp.26-48.

㉔ Gilles Le Garrec, Vincent Touzé. Macroeconomics in the age of secular stagnation. In Revue de l'OFCE Volume 157, Issue 3, 2018, pp. 69- 92.

㉕ Hansen A. Economic Progress and Declining Population Growth, American Economic Review, 29(1), 1939, pp.1-15.

㉖ Summers L. Why Stagnation might Prove to be the New Normal, Financial Times, December, 2013.

㉗ Eggertsson G. B, Krugman P. Debt, Deleveraging,and the Liquidity Trap:A Fisher-Minsky-Koo Approach,Quarterly Journal of Economics, vol.127, no.3, 2012, pp.1469-1513.

㉘ Summers, The Age of Secular Stagnation: What It Is and What to Do About It, Foreign Affairs, February, 2016.

㉙ Reinhart, C M., Reinhart, V. R. and Rogoff, K. S. Public Debt Overhangs: Advanced-economy Episodes since 1800, Journal of Economic Perspectives, vol. 26, no. 3, 2012,pp.69–86

㉚ Gordon R. The Demise of U.S. Economic Growth: Restatement, Rebuttal, and Reflections, NBER Working Paper, No. 19895, 2014.

㉛ Eichenbaum Martin S, Rebelo Sergio , Trabandt Mathias,The Macroeconomics of Epidemics,The Review of Financial Studies,Volume 34, Issue 11. 2021. pp. 5149-5187. Eichenbaum, M. S., S. Rebelo, and M. Trabandt. Epidemics in the neoclassical and new Keynesian models. Working Paper No. w27430. National Bureau of Economic Research, 2020 .

㉜ Barro Robert J, Ursúa José F. Weng Joanna,Macroeconomics of the Great Influenza Pandemic, 1918-1920 Research in Economics, 2022.

㉝ Kurz H. D, Schuetz M, Strohmaier R. e Zilian S. Riding a New Wave of Innovations, A Long — Term View at the Current Process of Creative Destruction, Wirtschaft und Gesellschaft,2018, 44 ( 4 ).

㉞

㉟ 海因茨·D.库尔茨、尼里·萨尔瓦多里,李酣:《寻找更好的宏观经济学:回归古典经济学和凯恩斯主义》,《江海学刊》 2020年第4期。