2022第24卷第4期

2.上海财经大学 商学院, 上海 200433

随着世界经济的发展和中国对外开放的深入推进,越来越多的中国企业深入国际化的发展浪潮中,开始摸索如何在国际市场上“生根发芽”。2020年中国对外直接投资1537.1亿美元,同比增长12.3%,流量规模首次位居全球第一。2020年末,中国对外直接投资存量达2.58万亿美元,全球排名第3位,仅次于美国(8.13万亿美元)和荷兰(3.8万亿美元)。但遗憾的是,2021年Interbrand公布的全球最具价值100强品牌依然只有华为一个中国品牌(位列第85名),充分说明了中国企业在“走出去”方面创造了骄人成绩,但并没有培育出真正“走上去”的全球竞争性品牌。根据Whitelock和Fastoso(2007)的定义,品牌国际化是指在海外向目标顾客展示积极形象并建立企业品牌资产的发展过程。然而,中国作为发展中国家,企业国际化面临着“外来者劣势”和“来源国劣势”的双重劣势(谢佩洪和陈怡霏,2022),必须获得社会合法性才能有效降低国际化经营中的不确定性风险,降低双重劣势对海外绩效的负面影响(陈立敏等,2016)。

现有关于国际化的研究主要基于企业的视角,将企业国际化进程割裂成了三个阶段(谢佩洪和朱一,2018),即“走出去”阶段主要关注国际贸易和国际投资过程中产生的跨国经营活动问题,“走进去”阶段主要关注企业在东道国的合法性问题,“走上去”阶段主要关注企业的竞争性和成长性问题,且三个阶段的研究分别被不同领域的学者关注,割裂忽略了品牌国际化的阶段性和完整性。事实上,中国品牌在海外市场面临着“合法性”与“竞争性”的双重压力(Haans,2019;Zhao等,2017),而且这两种驱动力的性质和相对强度也会随着时间和空间的变化而变化(Cobb等,2016)):一方面,外来品牌为了获取东道国市场的合法性而趋于品牌同构(isomorphic)(DiMaggio和Powell,1983);另一方面,外来品牌为了抵御东道国主流品牌的竞争压力而追求独特性和品牌异质性(McNamara等, 2003)。基于此,本文提出以下两个研究问题:(1)中国品牌国际化究竟应该采取“同构”还是“异质”策略?如何平衡二者的关系?(2) “品牌同构”和“品牌异质”能有效促进海外品牌绩效吗?其作用的边界如何?

现有研究从企业的视角看待国际化,将东道国市场看作是投资的被动接受者,主要通过市场份额、盈利能力和销售收入等财务指标来衡量海外市场绩效(吴晓云等,2015),而品牌国际化更多地以消费者为导向,会注重消费者的认知、态度和行为等问题(韩中和,2008)。而且,现有割裂国际化进程的研究忽略了品牌国际化的联动效应和动态效应。因此,本文基于消费者感知的视角,从一个更系统、更整合的角度出发,遵循乌普萨拉模型的内外两条路径,通过3个消费者实验分别探究了品牌同构对海外品牌绩效的作用、品牌异质对海外品牌绩效的作用,以及合法性感知与认知距离对海外品牌绩效的交互作用。

研究结果表明:首先,品牌同构对于促进海外品牌绩效的增长具有“顶点效应”,即品牌同构并不会一直促进海外品牌绩效的增长,而是随着品牌同构水平的增加,海外品牌绩效呈先上升后下降的趋势。其次,品牌异质对于促进海外品牌绩效的增长具有“谷点效应”,随着异质性的提升,海外品牌绩效呈先下降后上升的趋势,即并不是所有的异质都能促进海外品牌绩效的增长,只有品牌获得了海外市场的合法性感知且带来了创新价值才会促进海外品牌绩效。再次,品牌同构/异质对海外品牌绩效的影响通过合法性感知的机制来完成,合法性感知是品牌同构/异质促进海外品牌绩效的关键阈值点。最后,认知距离与合法性感知具有交互作用,认知距离越大,合法性感知对海外品牌绩效的中介作用越强。

本文的创新点主要包括以下三方面:第一,现有国际化研究主要基于企业的视角,以财务客观指标来衡量海外市场绩效,本研究则基于消费者主观感知的视角,聚焦东道国市场对品牌的认知、态度与行为意向来衡量的海外品牌绩效,弥补了以往研究对于消费者因素的忽视。第二,本研究分别在制度理论和差异化竞争理论的基础上提出了“品牌同构”和“品牌异质”的构念,并进一步探索了两种国际化战略对海外品牌绩效促进作用的“顶点效应”和“谷点效应”。第三,本研究探讨了认知距离与合法性感知的交互作用,阐明了合法性对海外品牌绩效的边界条件,即合法性的作用会随着认知距离的增大而增强。进一步明晰了“品牌同构”和“品牌异质”两种既对立又统一的品牌国际化战略的边界条件与节奏。

本文余下部分的结构安排如下:第二部分为理论假设推演,主要基于相关理论与文献推演出本文的研究假设;接下来,第三到五部分为实证过程与结果,主要呈现了本文的3个主要实验设计与分析结果;第六部分为结论与讨论。

二、理论分析与假设推演 (一) 品牌同构与海外品牌绩效制度理论聚焦于组织相似性,其核心概念为“同构(isomorphism)”。根据DiMaggio和Powell(1983)的理论,制度同构包括强制同构、模仿同构和规范同构三种类型和机制。Rahman(2014)第一次将“制度同构”的概念引入到品牌管理领域中,并提出了“brand similarity”(品牌相似)和“brand barity”(品牌平价)的概念。品牌相似指两个品牌的价值属性对等时会导致两个品牌的感知相似性。品牌平价指消费者感知到某类产品的主要品牌间的差异很小。品牌相似或品牌平价存在于某类产品中,可能是由于企业模仿行业内成功企业所执行的品牌策略导致,其存在的概率会随着市场的成熟而增加(Bialdyg和Britzelmaier, 2011)。国内学者张靖和杜明飞(2018)也研究了品牌的模仿策略、品牌相似性和品牌评价之间的关系,认为当消费者处于一个不确定和不熟悉的状态下,消费者会将新品牌与领导品牌之间的联系和相似性来进行判断,消费者对领导品牌的认知被激活并转移到模仿品牌,从而提高对模仿品牌的评价。

与制度同构一样,品牌同构也存在三种主要的驱动力(Rahman,2014),即强制同构、模仿同构和专业同构,如图1所示。首先,品牌强制同构主要表现在两方面:一是来源于政府机构的正式压力会导致品牌相似;二是来源于社会文化的期望压力也会导致品牌相似。其次,品牌模仿同构作用主要表现在:由于环境的不确定性和模糊性,很多品牌会选择模仿同类产品的其他成功品牌的战略。最后,品牌专业同构主要表现在大学、科研机构、行业协会和咨询机构等对品牌的规范行为。

|

| 图 1 品牌同构的三种驱动力量 |

由于东道国具有不熟悉的制度环境,中国品牌到海外市场经营发展,需要满足东道国相应的社会规范、价值体系和文化期望,从而面临着社会合法性的压力。因此,本研究提出了品牌同构的构念,我们认为品牌同构既是一个过程,也是一种状态(DiMaggio和Powell,1983)。从过程来看,同构是促使一个品牌与面对同样环境主流品牌趋同的过程;从状态来看,同构是特定时间内处于相同环境下一系列品牌的相似性。值得强调的是,“品牌同构”指的是品牌合法性和圈子认同,而非产品的同质化。事实上,品牌同构主要表现在与产品不相关的因素,主要遵循“制度压力—合法性”路径,更多属于非市场战略的内容。换言之,为了在海外市场建立合法性,中国品牌屈从于制度压力同政府机构、行业规范、社会文化价值理念保持一致,以显示符合规范和合法的品牌形象。就消费者而言,品牌同构更能让目标品牌进入消费者的认知集,感知到品牌的合法性,进而促进海外市场消费者对外来品牌的信任,提升海外品牌绩效。

由于品牌进入国际市场的过程充满了不确定性,东道国本土文化、政治法律、经济体制和市场规则等制度环境不同于母国,企业在海外市场会遇到很多不确定性风险。相关研究(Suchman,1995)表明,同构是企业增加合法性的一个重要途径。对海外市场的消费者而言,中国品牌是不熟悉的外来新品牌,因此东道国市场的信任显得尤为重,有助于促进中资品牌的生存绩效(谭云清和翟森竞,2020),同时帮助品牌获取更多的资源、政府政策支持,以及更好解决制度不确定性等问题。

因此,相对于仅仅满足了法律要求的低水平强制同构而言,企业采取积极主动的品牌同构策略,例如,遵守东道国社会规范,符合东道国的文化、信念和价值观、符合职业规范和专业化网络等,这样中等水平的品牌同构,将会有助于新品牌合法性的获取,提高海外品牌绩效(Tan等,2013)。一定水平的同构虽然在某种程度能够促进企业更好地与政府规则、社会道德规范和业内成功企业保持一致。然而,随着品牌同构的程度加强,当企业的市场战略也进行高度模仿的时候,将会导致该品牌缺乏应对复杂环境和市场反应的能力。而且,高同构的品牌对市场变化的不敏感,会导致其丧失建立先行优势的能力,从而面临较高的竞争压力(Guo等,2014)。总之,初期品牌同构能增强企业的合法性,进而增强品牌的海外绩效。然而,一旦品牌在海外市场取得了合法性,企业持续进行高度同构将导致品牌面临非常高的竞争压力,此时竞争压力带来的有害冲击将超过合法性带来的利益,进而导致海外品牌绩效的下降。综上分析,提出如下假设:

H1:随着品牌同构水平的加强,海外品牌绩效会呈现先上升后下降的趋势,即品牌同构与海外品牌绩效呈倒U形关系。

(二) 品牌异质与海外品牌绩效市场竞争理论强调差异化战略的作用,认为差异化才是企业竞争优势的根本来源(寿志钢等,2017);同时,市场战略理论也认为,竞争导向是市场战略的一个重要维度,其关注焦点是“差异化”。竞争导向型企业一般会了解和分析行业市场上现有竞争者的信息,进而创造并展现出与竞争者不同的更高顾客价值(Narver和Slater,1990)。竞争导向型企业为了不被竞争企业甩在身后,一般会将竞争企业作为其参照体系,进而发现和界定自身企业的优劣势,从而使得企业获得相对竞争优势(Han等,1998)。

尽管品牌与行业规范保持一致能够产生合法性,但也会在资源、市场份额和外部环境等直接竞争中带来压力(McNamara等,2003)。一旦品牌与大多数品牌相似,就意味着会与其他品牌同时争取紧张的资源和客户市场。差异化作为品牌竞争优势的根本来源,可能会影响企业间的竞争对抗程度和相对竞争力的大小,进而影响到企业资源分配以及品牌合法性的获取(杜运周等,2012)。尽管品牌间的异质程度由多组属性构成,企业越是在一个或多个维度上区分自己,就越能摆脱中心集中倾向(Porac等,1995)。

对当地市场来说,中国品牌作为一个新兴品牌,除了面临着社会合法性的压力以外,还面临着较高的竞争压力。本研究提出了品牌异质(brand heterogeneity)构念,指驱使一个品牌与面临同样环境条件的其他品牌展现独特性价值的过程。需要强调的是,“异质”与“差异化”既有联系,也有区别,异质来源于差异化,但并不是所有的差异化都是异质的。“异质”主要指的是核心价值的本质差异,这种差异具有价值性、稀缺性、不完全模仿性和不可替代性的特征,而非“换汤不换药”的形式差异。与品牌同构相反,品牌异质主要表现在与产品相关的因素,主要遵循“竞争压力-竞争性”路径,更多属于市场战略的内容。具体来讲,获取合法性只是中国品牌国际化的基础,中国品牌要想在海外市场建立其竞争性,必须要具备自身独特的价值取向,而这种独特的价值取向往往需要品牌投入巨大的资金、人力和资源去推动创新和研发,从本质上提高产品的价值创新,以显示品牌具备较强的价值创新能力和竞争力的形象。

低水平异质的品牌将自己定位在一个消费者可接受的狭小的范围内,从而接近该品类中的典型或原型性品牌,以此获得了非常高的合法性,但同时该品牌也面临着最高的竞争压力,因为品牌围绕着同一狭小空间聚集,从而竞争相同的资源、客户和目标市场的注意力(Cennamo和Santalo,2013)。随着品牌逐渐偏离中心位置达到中等水平异质,合法性和竞争压力都一定程度上有所降低,然而与合法性的快速下降相比,偏离中心的微小差异不太可能足以避免这种激烈的竞争,导致品牌绩效下降(Haans,2019)。具体来讲,微小差异与主流企业品牌在资源空间上保持着不可忽视的重叠程度,需要更多的实质性努力来摆脱竞争压力。随着异质水平达到高等异质水平后,品牌间的差异不再是勉强区分带来的形式差异,而是研发创新带来的本质差异,平均相似性和竞争对手数量都会随着公司的退出而迅速减少,摆脱了竞争压力,从而提高了品牌绩效(Miller等,2018)。

总之,处于低水平异质的企业品牌可以依靠其高度的合法性获取较高的品牌绩效,而那些仅从形式上而非本质上区分自己的品牌,将会获得很少利益,同时却承受了较大竞争的冲击,导致合法性的下降比竞争的减少更为强烈(Haans,2019),从而导致品牌海外绩效的下降。相反,随着异质水平的再提高,高水平的异质会带来核心价值创新,减少竞争带来的好处开始累积,逐渐建立起自己的品牌竞争优势,使得处于高水平异质的品牌将依靠其高度的竞争性获取较高的品牌绩效。综上分析,提出如下假设:

H2:随着品牌异质水平的加强,海外品牌绩效会呈现先下降后上升的趋势,即品牌异质对海外品牌绩效呈U形关系。

(三) 合法性感知的中介作用合法性感知包括消费者对组织或品牌的接受性、适宜性和期望性的整体感知和判断,代表已有规范、信念和价值观等社会构建体系对某组织存在的认可程度,并为其获取生存和成长所需要的资源提供了可能(DiMaggio和Powell,1983)。事实上,企业的生存与发展不仅取决于外部资源的获取,更关键的是需要获得消费者的认同。对于在海外探索的中国品牌来说,由于自身有“外来者劣势”负担,尤其是逆向国际化到发达国家时,又面临“来源国劣势”的负担(魏江等,2016),因而社会合法性获取对于海外品牌绩效尤为关键。根据制度理论的观点,一个组织被视为其环境的一部分,它必须符合环境中盛行的规则和价值体系从而获取合法性(Suchman,1995)。如果企业难以在东道国获取合法性,则其在东道国的生存和绩效都将面临重大考验和挑战。甚至一些学者认为取得并维持组织合法性是国际化企业在东道国经营的关键和瓶颈(Xu和Shenkar,2002)。此外,合法性对企业国际化绩效的影响也并非固定和线性的,而是随着合法性的建立和积累发生动态变化(刘英为等,2017)。

初期一定程度的品牌同构有助于品牌在海外市场获得合法性(DiMaggio和Powell,1983;Deephouse,1996),进而有助于海外品牌绩效提升,但过度同构会让品牌面临较高的竞争压力,此时品牌同构对海外品牌绩效的提升将不产生作用,甚至是副作用;同样,品牌在海外市场取得合法性以前,品牌异质由于超出了消费者可接受的范围,导致其在海外市场的合法性受到了挑战(Haans,2019),进而会影响海外品牌绩效的提升。然而,当品牌在海外市场获得了合法性以后,品牌异质更能够突出其自己独特的价值主张和定位,进而实现更高水平的、异质的消费者价值承诺,此时才会有助于海外品牌绩效提升。据此,提出如下假设:

H3:合法性感知中介了品牌同构/品牌异质与海外品牌绩效之间的关系。

(四) 认知距离的调节作用中国品牌到海外市场探索,将面临新的文化环境,而不同东道国与中国的文化环境之间的差异不尽相同。为了更好地理解跨国界带来的影响,学者引入了“距离(distance)”的概念。由于距离在跨国组织中的重要性,有学者指出跨国企业管理的核心就是管理“距离”(Zaheer等,2012)。距离可能会导致人与人之间感知、理解和评价客观世界的结果不同,从而导致认知主体对同一客体的认知不同,即认知距离(Nooteboom,2007)。

由于认知距离的存在,将会导致不同海外市场消费者对中国品牌的合法性感知程度不同,进而会对中国品牌的海外绩效产生重要影响,是海外品牌绩效的一个重要影响因素(Beugelsdijk,2018)。事实上,对于持有不同认知距离的消费者来说,对同一事物的合法性感知的程度、时间和速度是不同的(陈怀超和范建红,2014),进而会导致合法性感知对海外品牌绩效的作用程度也是不同的。具体来讲,认知距离越远,中国企业越难以在本土国和东道国之间进行有效的知识转移。换言之,认知距离越远,跨国企业越难以跨国界转移知识,而消费者对品牌的认知主要基于其对品牌知识的掌握和表征。因此,认知距离越远,海外市场消费者更难获取品牌的合法性知识,因而品牌越难以获取合法性。综上,本文认为消费者认知距离越大,消费者对“外来者”的合法性重视程度更高,从而使得合法性感知的中介作用也越强。据此,提出如下假设:

H4:认知距离调节了合法性感知的作用,即认知距离越大,合法性感知在品牌同构/品牌异质与海外品牌绩效关系之间的中介效用越强。

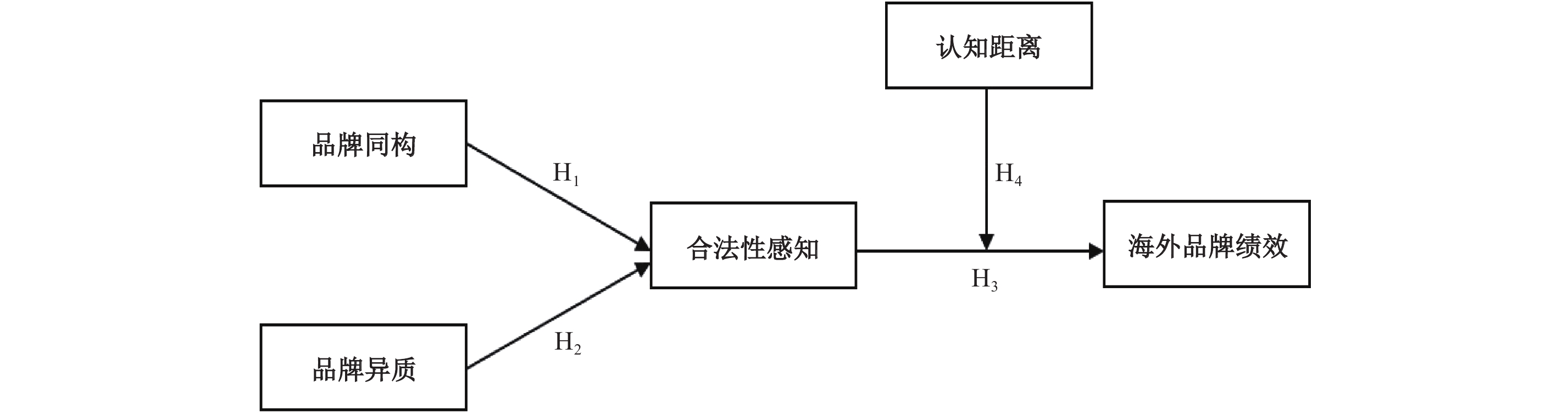

因此,基于以上理论分析和研究假设,提出本文的研究模型如图2所示。

|

| 图 2 本研究的概念模型 |

为了验证上述概念模型,本文分别设计了实验一和实验二来检验品牌同构和品牌异质的主效应,在此基础上设计实验三进一步检验其中介机制和边界条件。具体来讲,实验一的目的是验证假设H1,即检验品牌同构与海外品牌绩效之间的关系;实验二的目的是验证假设H2,即检验品牌异质与海外品牌绩效之间的关系;实验三的目的是验证假设H3和H4,即检验合法性感知的中介作用和认知距离的调节作用。

三、实验一:品牌同构与海外品牌绩效的关系实验一的目的是验证品牌同构与海外品牌绩效之间的关系,考察不同品牌同构水平对海外品牌绩效的影响,即检验H1。实验一采用单因素3水平(高同构vs.中同构vs.低同构)组内实验设计,其中低同构被视为控制组,中同构和高同构被视为两个实验组。

(一) 实验设计由于本实验被试的反应时长、知觉长度等存在明显个体差异,根据朱滢(2016)的建议,本实验采用组内设计原则,将品牌同构操纵为3个水平(高同构vs.中同构vs.低同构),并采用重复测量设计,以控制学习效应或疲劳效应的影响。研究选择电子消费品行业中的手机作为刺激物,并用“Brand A”作为拟国际化的中国虚拟手机品牌,以控制市场上现有品牌熟悉度及其品牌形象对实验结果的影响;同时,用“Brand B”代表东道国市场的主流手机品牌,如美国的苹果、韩国的三星,作为被试心目中的标的品牌。

1. 同构水平的操纵。基于DiMaggio和Powell(1983)提出的三种同构压力,结合主动性和被动性两个层次将品牌同构分为高中低三个水平。其中,低同构即强制性被动同构,指出国品牌仅仅满足了强制同构和专业同构等被动层面的同构,例如,东道国的法律、政策法规和行业规定等,并没有采取积极主动的非市场战略;中同构即选择性主动同构,指出国品牌不仅满足了东道国的法律法规等强制性同构,还采取积极主动的非市场战略,如政治策略、公众策略和CSR策略等,但在产品设计和品牌定位等市场战略方面保持自己的独立性;高同构即全面性模仿同构,指出国品牌全面模仿东道国主流品牌的产品、价格、渠道、品牌定位和广告风格等市场战略。其控制材料均为文字材料,行文方式以媒体报道的形式进行,排版和语言方式均模仿国际媒体。

2. 海外品牌绩效测量。对海外品牌绩效的测量采用五级李克特量表,1表示非常不同意,5表示非常同意,以此类推。测量题项借鉴张婧和邓卉(2013)开发的品牌绩效的量表,主要从国际市场消费者对品牌的认知、情感和行动意向三方面进行测量,包括4个题项,均通过了信效度检验。量表采用英文版本,在翻译的过程中,采用双向翻译,并经过3名研究生多轮校对,尽量缩减翻译过程中带来的语义偏差。

(二) 样本与流程试验一的数据收集工作从2018年3月中下旬到和4月上旬,邀请了中国上海某高校的留学生参与了本次试验,一共96名(男51名,女45名)留学生参与了本次试验,年龄集中在20-30岁之间,学历主要集中在本科和硕士研究生。样本主要来自欧洲、亚洲、非洲、美洲等地区,来自美国、荷兰、捷克、刚果、韩国、泰国、智利、俄罗斯、柬埔寨等国家,涵盖了发达国家和发展中国家,既有认知距离较近的国家,也有认知距离较远的国家。

首先,被试者进入实验室,实验人员对测试的目的进行说明,并告知测试结束将会发放具有中国风的小礼品表示感谢,以确保被试者认真参与实验。然后,将高同构、中同构、低同构三种实验刺激材料以随机的顺序展示给被试者,以控制实验刺激的顺序对实验结果的影响。接下来,被试者阅读自己的实验材料,测试正式开始,并分别采用两个量表问题对实验材料进行操纵检验。然后,根据每一种情景材料,测量被试者对该情境下的中国品牌的态度和反应,并填写海外品牌绩效量表;同时,测量了消费者对品牌的熟悉度。最后,被试者填写人口统计资料并报告来华时长。实验结束后,每位参与者获得了一份具有中国风特色的小礼品作为报酬。

(三) 结果与讨论1. 操纵检验。采用品牌同构(高同构vs.中同构vs.低同构)的单因素ANOVA分析。结果发现,高同构材料的得分要显著高于中同构材料的得分(M高同构=3.828,SD=0.829 vs. M中同构=3.453,SD=0.734);同样,中同构材料的得分要显著高于低同构材料的得分(M中同构=3.453,SD=0.734 vs. M低同构=2.531,SD=1.062),F(2,93)=18.169,P<0.001,说明品牌同构的3个水平之间有显著性差异。因此,本研究对品牌同构的操纵是成功有效的。

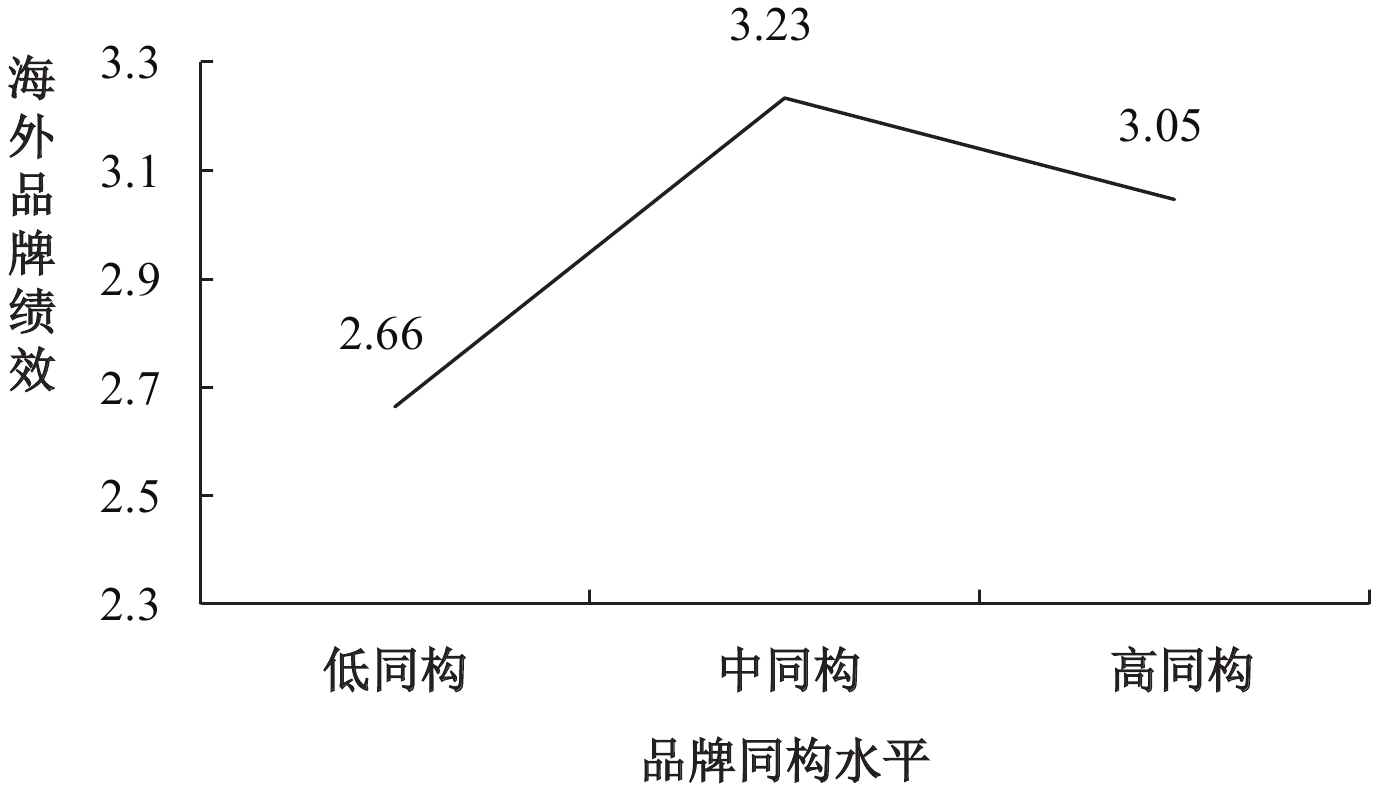

2. 海外品牌绩效。海外品牌绩效测量量表的可靠性较高(α=0.867),因子分析旋转后共提取了1个因子,其方差解释程度为72.112%,效度较好,然后进行单因素方差分析,结果表明(如图3所示),高同构组的品牌绩效显著低于中同构组的海外品牌绩效(M高同构=3.047,M中同构=3.234),中同构组的品牌绩效显著高于低同构组的海外品牌绩效(M中同构=3.234,M低同构=2.664),F(2,93)=4.131,p<0.05。同时,将品牌熟悉度和来华时长作为协变量控制以后,上述结果并没有出现实质性的改变。因此,假设H1得到了数据的支持,即随着品牌同构水平增强,海外品牌绩效呈先上升后下降的趋势。

|

| 图 3 品牌同构与海外品牌绩效关系 |

综上,实验一验证了假设H1,即随着品牌同构逐渐增强,海外品牌绩效会呈现先上升后下降的倒U形趋势。换言之,品牌同构对海外品牌绩效的影响是有波峰(拐点)的。只有在这个波峰(拐点)以前,品牌同构对品牌国际化的影响是正向的;而在这个波峰(拐点)以后,品牌同构对海外品牌绩效的影响是负向的。至此,实验一验证了品牌同构与海外品牌绩效之间的关系,但品牌异质与海外品牌绩效之间的关系如何尚不清楚,接下来实验二将对该问题进行探讨。

四、实验二:品牌异质与海外品牌绩效的关系实验二的目的是验证品牌异质与海外品牌绩效之间的关系,考察不同品牌异质水平对海外品牌绩效的影响,即检验H2。实验二同样采用单因素3水平(高异质vs.中异质vs.低异质)组内实验设计,其中低异质被视为控制组,中异质和高异质被视为两个实验组。

(一) 实验设计与实验一相同,本实验采用组内设计原则,将品牌异质操纵为3个水平(高异质vs.中异质vs.低异质),并采用重复测量设计,将高异质、中异质、低异质三种实验刺激材料以随机的顺序展示给被试者,以控制学习效应或疲劳效应的影响。为了与实验一保持一致,实验二仍选择手机作为实验情景,并用“Brand A”作为拟国际化的虚拟手机品牌,以控制市场上现有品牌熟悉度及其品牌形象对实验结果的影响,同时用“Brand B”代表东道国市场的主流手机品牌,如美国的苹果、韩国的三星,作为被试心目中的标的品牌。

1. 异质水平的操纵。基于Haans(2019)对企业独特性的三个层次的划分,将品牌异质划分为高中低三个水平。其中,低异质指出国品牌集中在行业的中心位置,代表了行业的平均水平和典型特征,该品类与东道国主流品牌在很多属性维度上的表现均保持一致,即与当地主流市场几乎没有差异;中异质指出国品牌在某些属性的表现与行业的平均水平和典型特征存在了一定程度的差异,但这些差异维度并没有给消费者带来本质性和独特性的价值,即与当地主流市场仅保持形式上的差异,如差异化包装和充电器接线口;高异质指出国品牌通过增大研发和创新,使其在某些属性上的表现超出了行业的平均水平和典型特征,为消费者带来了独特性的产品价值,即与当地主流市场相比有本质性创新,如为黑人消费者设计专属拍照摄影功能。其控制材料为文字材料,行文按照媒体报道的形式,排版和语言方式均模仿国际媒体。

2. 海外品牌绩效测量。对海外品牌绩效的测量采用五级李克特量表,1表示非常不同意,5表示非常同意,以此类推。题项借鉴张婧和邓卉(2013)开发的品牌绩效的量表,主要从海外市场消费者对品牌的认知、情感和行动意向三方面进行测量,包括4个题项,均通过了信效度检验。量表采用英文版本,在翻译的过程中,采用双向翻译,并经过3名研究生多轮校对,尽量缩减翻译过程中带来的语义偏差。

(二) 样本与流程实验二的数据收集工作于2018年5月中旬开始,6月中下旬结束,邀请了中国上海某高校的留学生参与了本次试验,一共105名(男51名,女54名)留学生参与了本次试验,年龄集中在20-30岁之间,学历主要集中在本科和硕士研究生。他们主要来自欧洲、亚洲、非洲、美洲等地区,来自美国、荷兰、捷克、刚果、韩国、泰国、智利、俄罗斯、柬埔寨等国家,涵盖了发达国家和发展中国家,其中,既有认知距离较近的国家,也有认知距离较远的国家。实验结束后,每位参与者获得了一份具有中国风特色的小礼品作为报酬。实验二的流程与实验一类似,这里不再赘述。

(三) 结果与讨论1. 操纵检验。采用品牌异质(高异质vs.中异质vs.低异质)的单因素ANOVA分析。结果发现,高异质材料的得分要显著高于中异质材料的得分(M高异质=3.729,SD=0.731 vs. M中异质=3.314,SD=0.698;);同样,中异质材料的得分要显著高于低异质材料的得分(M中异质=3.314,SD=0.698 vs. M低异质=2.929,SD=0.759;),F(2,102)=10.527,P<0.05,说明品牌异质的3个水平之间有显著性的差异。因此,说明本研究对品牌异质的操纵是有效的。

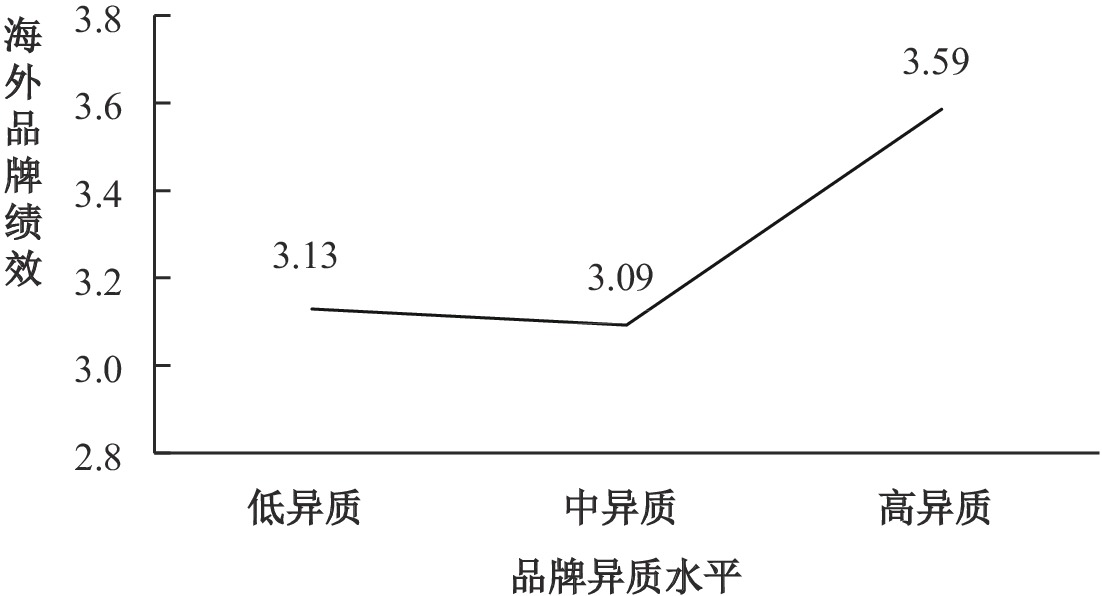

2. 海外品牌绩效。海外品牌绩效测量量表可靠性较高(α=0.867),因子分析旋转后共提取了1个因子,其方差解释程度为65.868%,效度较好。接下来,进行了单因素方差分析,结果表明(如图4所示),高异质组的海外品牌绩效显著高于中异质组的品牌绩效(M高异质=3.586,M中异质=3.093),低异质组的品牌绩效略高于中异质组的海外品牌绩效(M中异质=3.093,M低异质=3.129)但未达到统计显著,三个组之间的方差检验F(2,102)=4.417,p<0.05;将品牌熟悉度和来华时长作为协变量控制以后,上述结果并没有出现实质性的改变。因此,假设H2基本得到了数据的支持,即随着品牌异质水平增强,海外品牌绩效呈现先下降后上升的趋势。

|

| 图 4 品牌异质与海外品牌绩效关系 |

综上,实验二验证了假设H2,随着品牌异质逐渐增强,海外品牌绩效会呈现先下降后上升的U形趋势。换言之,品牌异质对海外品牌绩效的影响并不总是正向的;相反,品牌异质对国际化的影响是有波谷拐点的,只有在这个波谷以后,品牌异质对海外品牌绩效的影响是正向的,而在这个波谷以前,品牌异质对品牌国际化的影响是负向的。至此,实验一和实验二分别验证了品牌同构/异质与海外品牌绩效之间的关系,但上述关系的中介机制和边界条件如何目前尚不清楚,接下来实验三将对该问题进行探讨和检验。

五、实验三:合法性感知与认知距离的交互作用实验三的目的是验证合法性感知的中介作用和认知距离的调节作用,即检验H3和H4。本实验分为两个子实验,实验3a验证品牌同构与海外品牌绩效的中介机制与边界条件,采用2(认知距离:高vs.低)×3(品牌同构:高vs.中vs.低)的设计,实验3b验证品牌异质与海外品牌绩效的中介机制与边界条件,采用2(认知距离:高vs.低)×3(品牌异质:高vs.中vs.低)的设计。

(一) 实验设计本实验将认知距离作为组内因子,同时为了弥补实验一和实验二将品牌同构/异质作为组内因子的不足,本实验将品牌同构/异质作为组间因子。与前两个实验保持一致,实验三仍然选择手机作为实验情景,同样选择“Brand A”作为拟国际化的中国虚拟手机品牌,以控制市场上现有品牌熟悉度及其品牌形象对实验结果的影响,同时用“Brand B”代表东道国市场的主流手机品牌,如美国的苹果、韩国的三星,作为被试者心目中的标的品牌。其中,自变量的操纵和因变量的测量与前两个实验一样,以下主要介绍中介变量和调节变量的测量。

1. 合法性感知测量。对合法性感知的测量采用五级李克特量表,1表示非常不同意,5表示非常同意,以此类推。测量题项根据杨艳和景奉杰(2014)对合法性感知的概念和表现形式的界定而开发形成,主要从接受性、适宜性和期望性的社会整体判断三方面进行测量,包括3个题项,均通过了信效度检验。量表以英文版本为主,采用双向翻译,并经过3名研究生多轮校对,以缩减翻译过程中带来的语义偏差。

2. 认知距离测量。对认知距离的测量采用五级李克特量表,1表示非常不同意,5表示非常同意,以此类推。测量题项借鉴陈怀超和范建红(2014)开发的制度距离的量表,主要从文化距离、知识势差以及文化认知等方面进行测量,包括6个题项,均通过了信效度检验。量表以英文版本为主,在翻译的过程中,采用双向翻译,并经过3名研究生多轮校对,以尽量缩减翻译过程中带来的语义偏差。

(二) 样本与流程实验三的数据收集工作于2018年7月下旬开始,8月下旬结束,邀请了中国上海某高校的留学生参与了本次试验,一共201名(男102名,女99名)留学生参与了本次试验,年龄集中在20—30岁之间,学历主要集中在本科和硕士研究生。他们主要来自欧洲、亚洲、非洲、美洲等地区,来自美国、荷兰、捷克、刚果、韩国、泰国、智利、俄罗斯、柬埔寨等国家,样本既包括欧洲的发达国家的样本,也包括东南亚、非洲等发展中国家的样本。

除了实验3a向被试者展示品牌同构材料,实验3b向被试者展示品牌异质材料以外,实验3a与3b的实验流程一样。首先,两个实验均将被试者随机分成3组,并简要介绍试验目的,并告知测试结束将会发放具有中国风的小礼品表示感谢,以确保被试者认真参与实验。然后,工作人员随机向3组被试者发放高同构(异质)、中同构(异质)和低同构(异质)的实验刺激材料。接着,向被试者发放第一份量表,用于测量海外品牌绩效。然后,向被试者发放第二份量表,用于测量合法性感知。之后,向被试者发放第三份量表,作为对自变量的操纵检验。接下来,向被试者发放第四份量表,用于测量被试者认知距离量表。最后,被试者填写人口统计资料并报告来华时间,实验结束获得一份具有中国风特色的小礼品作为报酬。

(三) 结果与讨论1. 操纵检验。采用品牌同构(高同构vs.中同构vs.低同构)的单因素ANOVA分析。结果发现,高同构材料的得分要显著高于中同构材料的得分(M高同构=3.845,SD=0.961 vs. M中同构=3.551,SD=0.695);同样,中同构材料的得分要显著高于低同构材料的得分(M中同构=3.551,SD=0.695 vs. M低同构=2.483,SD=0.743),F(2,93)=19.325,P<0.001。因此,品牌同构的3个水平之间有显著性的差异,说明本研究对品牌同构的操纵是成功有效的。

同样,采用品牌异质(高异质vs.中异质vs.低异质)的单因素ANOVA分析。结果发现,高异质材料的得分要显著高于中异质材料的得分(M高异质=3.823,SD=0.713 vs. M中异质=3.321,SD=0.609;);同样,中异质材料的得分要显著高于低异质材料的得分(M中异质=3.321,SD=0.609 vs. M低异质=2.893,SD=0.695;),F(2,102)=11.089,P<0.05。因此,品牌异质的3个水平之间有显著性的差异,说明本研究对品牌异质的操纵是有效的。

由于实验3中品牌同构/品牌异质对海外品牌绩效的主效应与实验1和实验2中的结果完全一致,即随着品牌同构水平的增强,海外品牌绩效会呈现先上升后下降的倒U形趋势;而随着品牌异质水平的增强,海外品牌绩效会呈现先下降后上升的U形趋势。这里不再赘述,接下来主要对合法性感知的中介效应和认知距离的调节效应进行分析。

2. 中介效应检验。合法性感知测量量表可靠性较高(α=0.766),因子分析旋转后共提取了1个因子,其方差解释程度为64.322%,效度较好。接下来,按照Zhao等(2010)提出的中介效应分析程序,参照Preacher等(2007)以及Hayes(2013)提出的多类别分类自变量中介分析模型(Model 4),样本量选择为5000,在95%置信区间下使用Bootstrapping法来检验中介模型。结果如表1所示,合法性感知的中介效应显著(LLCI =0.006,ULCI = 0.215,不包含0),效应大小为0.104。此外,控制了中介变量感知合法性以后,品牌同构对海外品牌绩效的直接效应不显著(LLCI =−0.101,ULCI = 0.237,包含0),说明合法性感知中介了品牌同构与海外品牌绩效之间的关系。

| 同构水平 | 均值M | F | 显著性 | 效应值 | Bootstrapping检验 | ||

| LLCI | ULCI | ||||||

| 低同构

中同构 高同构 |

2.801

3.833 3.133 |

34.336 | 0.000 | 直接效应

(控制中介) |

0.068 | -0.101 | 0.237 |

| 间接效应 | 0.104 | 0.006 | 0.215 | ||||

同样,采用同样的方法进检验合法性感知对品牌异质与海外品牌绩效之间关系的中介作用。结果表明如表2所示,合法性感知的中介效应显著(LLCI =0.060,ULCI = 0.334,不包含0),效应大小为0.173。此外,控制了中介变量感知合法性以后,品牌异质对海外品牌绩效的直接效应不显著(LLCI =-0.094,ULCI = 0.205,包含0)。因此,说明合法性感知中介了品牌异质与海外品牌绩效之间的关系。

| 异质水平 | 均值M | F | 显著性 | 效应值 | Bootstrapping检验 | ||

| LLCI | ULCI | ||||||

| 低异质

中异质 高异质 |

3.229

2.952 3.781 |

11.089 | 0.000 | 直接效应

(控制中介) |

0.056 | -0.094 | 0.205 |

| 间接效应 | 0.173 | 0.060 | 0.334 | ||||

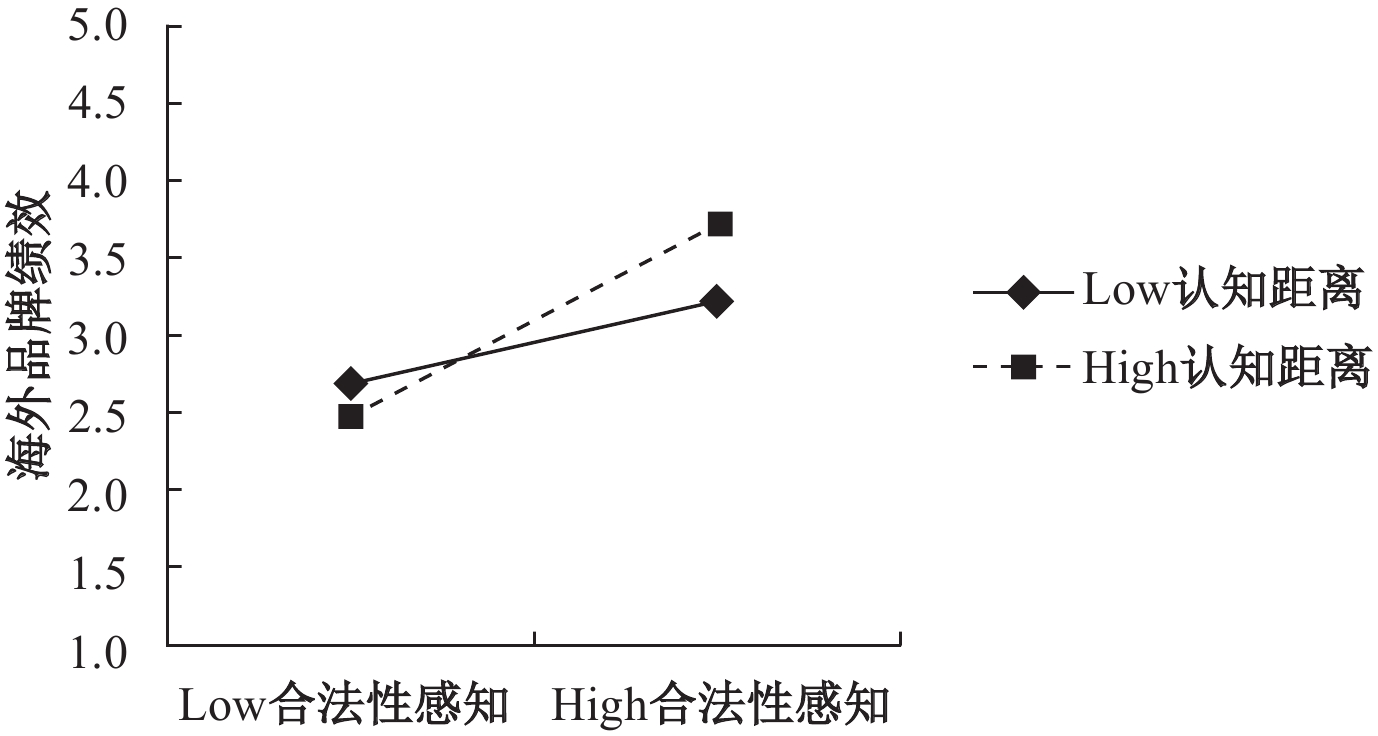

3. 被调节的中介效应检验。认知距离测量量表的可靠性较高(α=0.700),因子分析旋转后共提取了1个因子,其方差解释程度为52.240%,效度较好。首先,将认知距离分别高于或低于其均值一个标准差划分为高/低认知距离,同样将合法性感知分别高于或低于一个标准差划分为高/低合法性感知,从而检验合法性感知与认知距离对海外品牌绩效的交互效应,亦即检验一个被调节的中介模型。按照Zhao等(2010)提出的中介效应分析程序,参照Preacher等(2007)以及Hayes(2013)提出的被调节的中介分析模型(Model 14),样本量选择为5000,在95%置信区间下用Bootstrapping法进行检验。

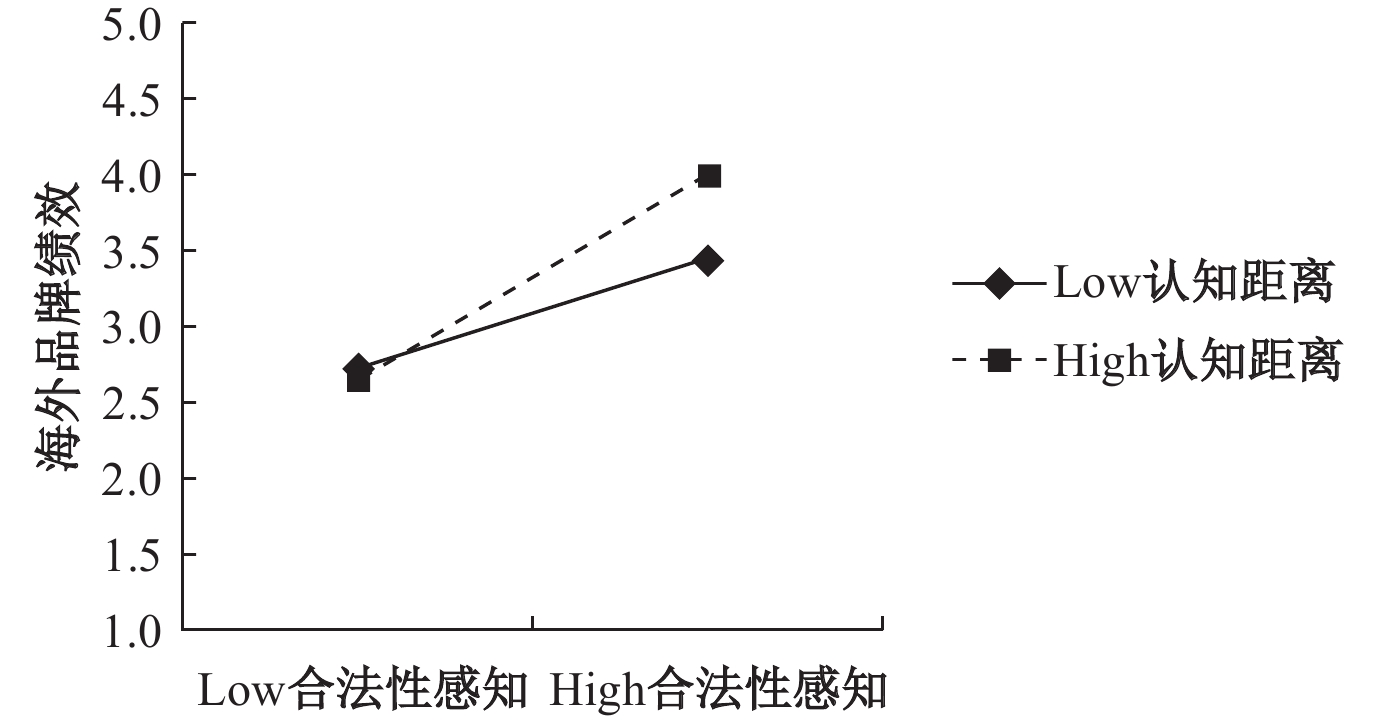

结果表明,认知距离与合法性感知交互项所代表的调节作用是显著的(LLCI =0.090,ULCI = 0.978,不包含0)。具体地,对低认知距离而言,合法性感知对品牌同构与海外品牌绩效之间的中介作用不显著(LLCI =0.005,ULCI = 0.165,不包含0),效应大小为0.067;对高认知距离而言,合法性感知对品牌同构与海外品牌绩效的中介作用显著(LLCI =0.005,ULCI = 0.317,不包含0),效应大小为0.155。因此,相较于低认知距离情境,合法性感知在高认知距离情境中对品牌同构与海外品牌绩效之间的中介作用更大,假设H4得到了验证。以合法性感知分别加减1个标准差,作调节效应如图5所示。

|

| 图 5 认知距离与合法性感知对海外品牌绩效的交互效应(同构组) |

接下来,采用同样的方法检验合法性感知对品牌异质与海外绩效的中介作用的边界条件。结果表明,认知距离与合法性感知交互项所代表的调节作用是显著的(LLCI =0.080,ULCI = 0.694,不包含0)。具体地,对低认知距离而言,合法性感知对品牌异质与海外品牌绩效之间的中介作用显著(LLCI =0.017,ULCI = 0.255,不包含0),效应大小为0.105;对高认知距离而言,虽然合法性感知对品牌异质与海外品牌绩效的中介作用也显著(LLCI =0.066,ULCI = 0.340,不包含0),但中介效应大小为0.212。因此,相较于低认知距离,合法性感知在高认知距离情境中对品牌异质与海外品牌绩效之间的中介作用更大,假设H4得到了验证。以合法性感知分别加减1个标准差,作调节效应如图6所示。

|

| 图 6 认知距离与合法性感知对海外品牌及绩效的交互效应(异质组) |

本研究聚焦于中国品牌在海外市场究竟应该“求同”还是“存异”的问题,从“竞争性”与“合法性”的二元视角出发,通过3个实验探讨了中国品牌国际化战略与海外品牌绩效的关系,并确定了中介机制与边界条件。本研究得出了如下结论:第一,品牌同构促进海外品牌绩效的增长具有“顶点效应”。第二,品牌异质促进海外品牌绩效的增长具有“谷点效应”。第三,品牌同构/异质对海外品牌绩效的影响通过合法性感知的机制来完成,合法性感知是品牌同构/异质促进海外品牌绩效的关键阈值点。第四,认知距离与合法性感知具有交互效应,认知距离越大,合法性感知的中介作用越强。

(二) 理论贡献与实践启示本研究主要有以下理论贡献:第一,现有研究主要基于企业的视角以财务绩效等客观指标来衡量海外市场绩效(Yang和Driffield,2012;陈立敏,2014),主要包括销售利润率ROS、总资产报酬率ROA、净资产收益率ROE、销售增长率等会计指标和企业的托宾q值、每股盈余EPS、累积异常收益率CAR等市场指标,而以消费者的主观感知视角测量品牌国际化绩效的研究相对不足,忽略了消费者在品牌国际化过程中的感知和主观能动性。本研究则基于消费者的视角,聚焦东道国市场消费者对品牌的认知、态度与行为意向来衡量的海外品牌绩效,弥补了已有企业国际化研究对于消费者因素的忽视。第二,现有制度理论相关研究(DiMaggio和Powell,1983;魏江等,2016)强调“同构”对企业绩效的积极作用。本研究则在制度理论的基础上提出了“品牌同构”的构念,并通过进一步明晰了“同构”产生作用的条件和拐点丰富了制度理论的相关研究。第三,现有差异化竞争理论相关研究(Porter,1991;杜运周等,2012)强调了“差异化”对企业绩效的积极作用,本研究则在差异化竞争理论的基础上提出了“品牌异质”的构念,并通过进一步明确了“差异化”产生作用的条件和拐点拓展了差异化竞争理论的相关研究。第四,现有合法性相关研究(Suchman,1995;刘英为和汪涛等,2017)强调了合法性在企业国际化过程中的重要作用。本研究则通过引入认知距离进一步明确了合法性感知对品牌海外绩效的边界条件,即合法性对品牌海外绩效的影响并非固定和线性,而是随着母国与东道国认知距离的增大,合法性感知对海外品牌绩效的作用越强。相反,对于拟国际化到认知距离较小的东道国来说,合法性对海外品牌绩效的作用相对较小。

同时,本研究也具有重要的实践意义。一方面,回答了中国品牌在国际化进程中面临的“求同”还是“存异”的问题。本研究从消费者合法性的视角指导企业应该如何处理这两者的关系:品牌合法性是一个重要的维度,在品牌取得合法性以前,企业应该主要强调“求同”,而在消费者取得合法性以后,企业应该主要强调“存异”,这在某种程度上验证并拓展了最优区分理论在中国企业国际化的实践应用。另一方面,通过引入品牌母国与东道国之间的认知距离,明晰了同构和异质两种品牌战略对海外品牌绩效作用的节奏。一个总的原则是:品牌来源国与国际化东道国之间的认知距离决定国际化的节奏。

(三) 不足与展望本研究由于客观条件和主观能力有限,依然存在一定的局限和不足。其主要表现在以下几方面:首先,本研究的样本量不够大,由于是国外消费者样本,导致数据收集的难度直接大幅增加,未来的研究可以扩大样本量,以增强其结论的严谨性;其次,本研究采用的是实验法,由于实验在执行过程中难免会有疏漏或不严谨的地方,未来的研究可以考虑开发“品牌同构”和“品牌异质”方面的测量量表,进而采用问卷调查的方法,降低操作难度;最后,本研究仅仅以手机产品作为实验的材料,难免会有产品特性因素带来的干扰影响,未来的研究可以扩大产品种类,采用多产品类型进行研究,以增强研究结论的普适性。

| [1] | 陈怀超, 范建红. 制度距离、中国跨国公司进入战略与国际化绩效: 基于组织合法性视角[J].南开经济研究,2014(2). |

| [2] | 陈立敏. 国际化战略与企业绩效关系的争议——国际研究评述[J].南开管理评论,2014(5). |

| [3] | 陈立敏, 刘静雅, 张世蕾. 模仿同构对企业国际化-绩效关系的影响——基于制度理论正当性视角的实证研究[J].中国工业经济,2016(9). |

| [4] | 杜运周, 张玉利, 任兵. 展现还是隐藏竞争优势: 新企业竞争者导向与绩效U型关系及组织合法性的中介作用[J].管理世界,2012(7). |

| [5] | 韩中和. 品牌国际化研究述评[J].外国经济与管理,2008(12). |

| [6] | 刘英为, 汪涛, 徐岚. 中国品牌国际化中的合理性战略: 制度理论视角[J].宏观经济研究,2017(3). |

| [7] | 寿志钢, 李慧珍, 邱搏. 企业同构问题研究: 分析框架的构建及其应用[J].珞珈管理评论,2017(4). |

| [8] | 谭云清, 翟森竞. 关系嵌入、资源获取与中国OFDI企业国际化绩效[J].管理评论,2020(2). |

| [9] | 魏江, 王诗翔, 杨洋. 向谁同构? 中国跨国企业海外子公司对制度双元的响应[J].管理世界,2016(10). |

| [10] | 吴晓云, 李辉, 吴化民. 中国跨国企业的海外营销资产及其向绩效的转化[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2015(6). |

| [11] | 谢佩洪, 陈怡霏. 基于合法性视角下中国跨国企业双重劣势对企业绩效的影响研究[J].国际商务研究,2022(2). |

| [12] | 谢佩洪, 朱一. 海尔集团的品牌国际化升级路径[J].清华管理评论,2018(12). |

| [13] | 杨艳, 景奉杰. 象征资本、合法性感知与新创企业绩效关系研究述评[J].工业技术经济,2014(10). |

| [14] | 张婧, 邓卉. 品牌价值共创的关键维度及其对顾客认知与品牌绩效的影响: 产业服务情境的实证研究[J].南开管理评论,2013(2). |

| [15] | 张靖, 杜明飞. 模仿策略、感知相似性与品牌评价的关系研究[J].管理学报,2018(4). |

| [16] | 朱滢. 实验心理学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016. |

| [17] | Beugelsdijk S, Kostova T, Kunst V E, et al. Cultural distance and firm internationalization: A meta-analytical review and theoretical implications[J].Journal of Management,2018,44(1):89–130. |

| [18] | Bialdyga D, Britzelmaier B. Perceived brand parity-an anathema in marketing?[J].International Journal of Management Cases,2011,13(3):168–180. |

| [19] | Cennamo C, Santalo J. Platform competition: Strategic trade-offs in platform markets[J].Strategic Management Journal,2013,34(11):1331–1350. |

| [20] | Cobb A J, Wry T, Zhao E Y. Funding financial inclusion: Institutional logics and the contextual contingency of funding for microfinance organizations[J].Academy of Management Journal,2016,59(6):2103–2131. |

| [21] | Deephouse D L. Does isomorphism legitimate?[J]. The Academy of Management Journal,1996,39(4):1024–1039. |

| [22] | DiMaggio P J, Powell W W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J].American Sociological Review,1983,48(2):147–160. |

| [23] | Guo H, Tang J T, Su Z F. To be different, or to be the same? The interactive effect of organizational regulatory legitimacy and entrepreneurial orientation on new venture performance[J].Asia Pacific Journal of Management,2014,31(3):665–685. |

| [24] | Haans R F J. What's the value of being different when everyone is? The effects of distinctiveness on performance in homogeneous versus heterogeneous categories[J].Strategic Management Journal,2019,40(1):3–27. |

| [25] | Han J K, Kim N, Srivastava R K. Market orientation and organizational performance: Is innovation a missing link?[J].Journal of Marketing,1998,62(4):30–45. |

| [26] | Hayes, A. F. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach[M]. New York: Guilford Press, 2013. |

| [27] | McNamara G, Deephouse D L, Luce R A. Competitive positioning within and across a strategic group structure: The performance of core, secondary, and solitary firms[J].Strategic Management Journal,2003,24(2):161–181. |

| [28] | Miller D, Amore M D, Le Breton-Miller I, et al. Strategic distinctiveness in family firms: Firm institutional heterogeneity and configurational multidimensionality[J].Journal of Family Business Strategy,2018,9(1):16–26. |

| [29] | Narver J C, Slater S F. The effect of a market orientation on business profitability[J].Journal of Marketing,1990,54(4):20–35. |

| [30] | Nooteboom B, Van Haverbeke G, Duysters V, et al. Optimal cognitive distance and absorptive capacity[J].Research Policy,2007,36(7):1016–1034. |

| [31] | Porac J F, Thomas H, Wilson F, et al. Rivalry and the industry model of Scottish knitwear producers[J].Administrative Science Quarterly,1995,40(2):203–227. |

| [32] | Porter M E. Towards a dynamic theory of strategy[J].Strategic Management Journal,1991,12(S2):95–117. |

| [33] | Preacher, K. J, D D. Rucker, and A. F. Hayes. Addressing moderated mediation hypotheses: Theory, methods, and prescriptions[J].Multivariate Behavioral Research,2007,42(1):185–227. |

| [34] | Rahman M. Differentiated brand experience in brand parity through branded branding strategy[J].Journal of Strategic Marketing,2014,22(7):603–615. |

| [35] | Suchman M C. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches[J].The Academy of Management Review,1995,20(3):571–610. |

| [36] | Tan J, Shao Y F, Li W. To be different, or to be the same? An exploratory study of isomorphism in the cluster[J].Journal of Business Venturing,2013,28(1):83–97. |

| [37] | Whitelock J, Fastoso F. Understanding international branding: Defining the domain and reviewing the literature[J].International Marketing Review,2007,24(3):252–270. |

| [38] | Xu D A, Shenkar O. Institutional distance and the multinational enterprise[J]. The Academy of Management Review,2002,27(4):608–618. |

| [39] | Yang Y, Driffield N. Multinationality-performance relationship[J].Management International Review,2012,52(1):23–47. |

| [40] | Zaheer S, Schomaker M S, Nachum L. Distance without direction: Restoring credibility to a much-loved construct[J].Journal of International Business Studies,2012,43(1):18–27. |

| [41] | Zhao E Y, Fisher G, Lounsbury M, et al. Optimal distinctiveness: Broadening the interface between institutional theory and strategic management[J].Strategic Management Journal,2017,38(1):93–113. |

| [42] | Zhao X S, Lynch Jr J G, Chen Q M. Reconsidering baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis[J].Journal of Consumer Research,2010,37(2):197–206. |

2.College of Business, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China