2021第23卷第3期

2.澳门大学 社会科学学院,澳门 氹仔 999078;

3.广东金融学院 经济贸易学院,广东 广州 510521

推进服务业高质量发展是新时期党和政府推动经济体系优化升级以及全面构建新发展格局的重要战略举措。但相对于制造业较早就通过参与国际生产分工体系获得了较高的市场开放水平而言,我国服务业市场化开放程度还远远不够,服务业体制机制相对滞后的问题仍较突出,已逐渐成为新时代下制约我国服务业高质量发展的重要因素(夏杰长和倪红福,2016)。尤其是,部分地区在推动服务业集聚发展方面未注重通过优化顶层设计和推进体制机制创新来充分释放其内生改革动力,而仍沿袭过去粗放式刺激方式或政策工具,“大水漫灌”式要素驱动或投资驱动的迹象较为明显。这将可能会导致服务业空间布局扭曲和资源错配,进而抑制服务业集聚发展的规模经济效应,减弱其辐射带动作用。为此,《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》《关于新时代服务业高质量发展的指导意见》等国家相关政策文件强调,要以服务业为重点进一步放宽准入限制,持续推进服务领域改革开放,深入开展服务业综合改革试点,破除制约服务业高质量发展的体制机制障碍,努力构建优质高效、布局优化、竞争力强的服务产业新体系。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也提出,要“深入推进服务业综合改革试点”“深化服务领域改革开放”“促进服务业繁荣发展”,以此来促进先进制造业和现代服务业深度融合,加快发展现代产业体系。

梳理文献可知,制度演化对服务业发展格局的影响也是理论界长期关注的议题。现有研究表明,制度环境演化与经济活动交易成本以及产业空间布局之间密切相关。良好的制度安排有利于降低交易成本、促进专业化分工,并进一步提升地区产业集聚程度。刘志彪(2008)认为,高效运转的制度安排能够减少相关的制度成本或交易成本,因而构建与产业集群相匹配的市场创新制度、管理创新系统及持续的自我完善机制,有助于形成“双轮驱动”的现代服务业集聚区。与之相对的是,欠佳的制度安排或制度环境则可能会给产业集聚发展带来消极作用。例如,有文献采用线性回归模型或结构方程模型等方法,运用中国行业或城市面板数据研究发现,政府规模的扩大(陈建军等,2009)、地方保护主义的加深(盛龙和陆根尧,2013)以及综合交易成本与准入门槛的提高(刘奕等,2017)等因素会抑制要素自由流动和资源优化配置,进而阻碍地区服务业集聚发展。

总的来看,现有文献对本研究具有重要启发,但由于部分文献使用财政收支占GDP比重、国有单位就业人数占比、外资管制放松等间接指标作为衡量服务业发展制度环境的替代指标,这些指标可能属于某地区宽泛制度环境的某一方面,而无法精准量化国家层面的服务业综合改革这一“政策集成”及其渐进改革过程所对应的服务业部门的异质性经济效应。虽然也有少量关于服务业改革方面的研究文献,但主要集中在对我国服务业改革试点的现状与经验总结等定性分析上(夏杰长,2013;姜长云和邱灵,2017;李勇坚,2018;丰晓旭和李勇坚,2020),而关于服务业综合改革政策效应及经济后果的定量或实证研究极为匮乏。少数关于服务业改革的定量研究侧重分析了服务业管制改革对制造业生产率的影响(周念利,2014;谢慧和黄建忠,2015;侯欣裕等,2018),而鲜有立足高质量发展视阈来探讨国家服务业综合改革政策对服务业空间发展布局影响的定量或实证研究。此外,现有文献大多在使用混合截面或面板模型来分析地区服务业宏观政策或制度环境的影响时,对计量模型内生性问题或变量反向因果关系的重视不够。可见,采用规范的因果识别策略及能有效克服内生性问题的实证方法来客观评估服务业体制机制创新或综合改革政策对地方服务业空间发展布局影响的研究领域还有一定的拓展空间。

与既有研究相比,本文的边际贡献主要体现在:第一,多维度分析了服务业体制机制创新影响服务业集聚发展的理论机制,丰富了服务业高质量发展的理论研究,为服务业综合改革政策在全国其他地区的深入推广提供了理论依据。理论上,目前学界大多关注宏观经济或制造业领域的高质量发展,而服务业高质量发展的理论研究相对欠缺。相关文献大多从新经济地理框架出发,探讨规模经济、市场外部经济、交易运输成本、工资收入等因素对制造业产业集群的影响,而对如何以服务业制度性改革促进服务业高质量发展这一重大现实问题涉及较少,结合政策评估方法来识别特定服务业体制机制创新或综合改革试点政策效果的研究就更为鲜见了。我国国家和地方的十四五规划的相关政策文件均提出要“深入推进服务业综合改革试点”,但如果枉顾服务业契约密集型行业特性并加以“制度挖潜、创新驱动”,继续沿袭要素驱动、投资驱动方式来发展服务业集聚区,则可能会诱发资源空间错配或产业空间融合互动质量不高等问题。为更好地理解我国服务业发展滞后现象、破解地方服务业集聚发展瓶颈,本文基于新经济地理学和服务业集聚经济的框架,从体制机制创新视角出发,借助我国2010年服务业综合改革这一准自然实验事件,研究了国家服务业综合改革试点政策对服务业空间布局发展的实际成效及存在问题,为新时代如何更好地推动服务业高质量发展提供了客观依据。第二,较好地解决了传统计量方法中的内生性和样本选择问题。大多数实证文献直接采用面板估计或OLS 估计等“单差分析”来研究服务业集聚发展问题,但如果忽略变量之间的反向因果关系,可能会引发内生性问题并造成估计偏误。为此,本文利用准自然实验方法来克服潜在的内生性问题,通过倾向得分匹配(PSM)来控制试点地区存在的选择性偏差问题,确保样本满足随机性和同质性,并在满足平行趋势假设基础上,使用双重差分法(DID)来对服务业综合改革政策的产业空间布局优化效应展开实证研究,并对检验结果进行了稳健性检验和异质性检验。

二、机理分析与研究假说 (一) 服务业综合改革对服务业集聚发展的影响新经济地理理论是目前解释产业集群发展的核心理论之一,其在不完全竞争和规模报酬递增的前提下,强调了运输成本、规模经济及外部性等因素在相互作用过程中对制造业产业集群的影响(Krugman,1991)。然而,服务业有别于制造业的行业属性,以及本土服务业发展所处的特定制度转型情境,决定了对我国服务业集聚发展的研究应将制度演化情境嵌入新经济地理框架中,进而阐明制度动态变迁与服务业企业选址决策及其区域集聚发展格局之间的内在关系和机制。事实上,相对于有形的、标准化的、易于运输和存储的工业制成品,服务产品具有无形性、异质性、生产和消费的同步性、易逝性等“契约依赖”的特点,因而服务业企业的区位选择更依赖良好的契约制度环境来缓解合同不完备性的弊端及“敲竹杠”问题,从而帮助企业降低交易成本、获得递增报酬,进而塑造服务业空间发展格局,构筑服务业地区竞争优势。

从我国产业发展的实践出发,要分析契约制度环境对服务业部门的影响需要立足制度转型的演化视角。改革开放以来,我国推动市场化改革及参与全球价值链分工体系的重心落在工业领域,而对服务业制度改革与创新重视不够。随着我国经济逐渐步入转型发展阶段,诸如邮政电信和金融保险等服务业部门的短板日益凸显,表现为市场化进程较为缓慢,对民营或外资的准入门槛较高,对外竞争开放还不够充分(夏杰长,2013)。特别是,部分地区或行业领域的服务要素市场发展尚未完善,还存在过高的行政区划分割壁垒和过度的行政干预等潜在问题,由此引发垄断经营项目较多、市场准入限制较多、项目审批效率不高等突出问题。在此背景下,服务企业在区位选址和空间布局时,可能会面临要素流动配置不畅、市场分割等阻碍报酬递增效应的问题,进而对服务业集聚发展所依赖的劳动力市场“蓄水池”、中间投入品和技术外溢等经济外部性构成消极影响(孔令池等,2016;余泳泽和潘妍,2019)。

2010年国家发展改革委发布《服务业综合改革试点实施方案》,提出要破除服务业发展的体制机制约束和政策障碍,促进资源要素合理布局。特别是,通过鼓励服务领域技术创新、加大资金支持力度以及完善价格标准收费等配套政策,全面推进服务业空间布局优化,培养主体功能突出的服务业中心和集聚示范区,促进服务业企业或机构的集聚发展。在服务业综合改革政策实施后,政府通过推进简政放权、精简审批事项等措施,致力于促进市场公平准入及要素自由流动配置,逐步扫除服务业集聚发展中的“绊脚石”。从具体措施看,一方面,服务业综合改革能强化试点地区财政资金对服务业领域的公共投入和财税政策支持,助力打造共性技术服务平台和更便捷高效的公共服务体系。在高效协同、开放共享的产业创新生态圈中,知识技术能更顺畅地在不同行业或企业间转移和溢出,并助力专业化劳动力市场和技术市场的构建(Elliott,2005),推动当地服务业企业进一步提升劳动生产效率和服务技术含量。由此,良好的创新创业环境有利于引导服务企业“用脚投票”,并逐步形成服务业特色化集聚发展格局。另一方面,服务业综合改革有利于促进试点地区优化服务业标准体系、完善服务市场监管以及加强知识产权保护等,为改善当地服务品质及服务消费体验效果、打造服务区域品牌和提升顾客忠诚度构建了良好的制度保障体系。由此,这些服务业改革政策的落地将持续释放制度红利,吸引更多的服务企业选址落户。

进一步地,为提升服务业空间布局质量及发挥现代服务业高端引领作用,我国服务业综合改革政策中还明确要着力推动高端要素及现代服务业集聚发展。相对于生活服务业,金融服务、信息服务、专业服务等知识密集型服务业作为试点地区重点引进和发展的新兴产业方向,能在地方配套改革方案中的准入审批、财税政策、金融支持、土地供应等方面获得优先支持。此外,与劳动密集型服务业高度依赖于要素成本等因素不同,知识密集型服务业对本地的契约制度质量更为敏感。可见,当地制度变迁及其质量优劣将会对知识密集型服务业企业的选址决策产生重要影响。而服务业综合改革政策的实施有助于改善试点地区的契约制度质量,促使当地知识密集型服务业企业更专注于生产契约密集型服务,并着力于提升服务产品的专业化水平和技术含量。总而言之,服务业综合改革所释放的“改革红利”有利于进一步提升地区外部经济效应(Marshall,1920),强化区域产业集中的规模收益递增效应,进而对知识密集型服务业选址落户及其空间集聚发展形成巨大的吸引力。据此,提出以下研究假说:

H1:服务业综合改革试点政策能显著促进地区服务业尤其是知识密集型服务业的集聚发展。

(二) 服务业综合改革影响服务业集聚发展的作用机制服务业集聚发展通常镶嵌于特定的经济社会情境中,与当地知识技术禀赋和生产效率演化密切相关(顾乃华和刘胜,2015),而企业技术革新或劳动者积极性的发挥均需要与之相匹配的制度改革创新予以保障。服务业综合改革作为供给侧结构性改革的重要内容,有利于破除服务企业在技术提升或效率改善进程中的体制机制约束,并通过提升试点地区企业创新能力及其劳动生产率,帮助企业改善服务品质,提升市场绩效,进而形成良性循环的集聚发展格局。

一方面,服务业综合改革通过提高试点地区创新能力促进了服务业集聚发展(Meliciani和Savona,2015;Ning等,2016)。一般而言,服务业部门往往具有技术含量和附加值高、创新性强等特征,其集聚发展需要整合人才、技术、资金等多层次创新资源要素,并充分依托当地创新生态体系的知识创造和外溢扩散等功能(Illeris和Philippe,1993)。在传统的服务业管理体制机制下,部分服务业部门对外开放程度不够,市场化竞争程度不足,非国有资本的市场准入门槛较高。这些既有的体制机制障碍在一定程度上降低了创新要素空间配置效率和服务企业创新活力,导致产业链中的知识外溢和资源优势互补效应难以得到充分发挥,由此,服务业集聚发展水平也受到了抑制。在服务业综合改革政策实施后,地方政府通过深化市场化改革,在技术、人才、土地等要素配置上赋权改革或政策扶持,鼓励企业共享高质量劳动力池和中间产品投入要素。这些新的制度安排有利于推动创新资源要素自由流动和优化配置,并强化了知识溢出和技术扩散转移效应,为吸引更多的服务企业在当地选址落户营造了技术创新配套环境(Marshall,1920;Scott,1988;陈建军等,2009)。

另一方面,服务业综合改革通过提高劳动生产率促进了服务业集聚发展。区域制度环境及其动态演化是决定服务业部门劳动力配置结构及其劳动生产效率的重要因素。过去长期僵化的体制机制不利于激发服务业提供者的积极性,致使劳动生产率较低。而服务业综合改革有利于激发或强化纯生产率效应(pure productivity effect)、鲍默效应(Baumol effect)和丹尼森效应(Denison effect)(Nordhaus,2001),改善资本有机构成或技术进步,从而提升试点地区服务业劳动生产率。具体来看,服务业综合改革通过政策引导和环境营造,鼓励服务企业以教育培训、薪酬激励和文化建设等方式提高员工素质技能和工作积极性,进而提升组织管理能力、人员配置效率及劳动生产率。而上述人事治理和员工管理能力的提升也有利于进一步降低服务业企业在谈判协商、信息获取、合约执行等活动上的搜寻、信息和决策成本等(冯泰文,2009;刘胜和陈秀英,2019),这反过来也能为持续改善企业服务质量和员工福利创造有利条件。可见,由劳动生产率提升所带来的企业经营效益和劳动者待遇改善有助于形成循环累积因果机制,为吸引服务企业入驻并形成集聚发展格局提供了人力资本配套保障(Hanson,2005;宣烨,2013;姜长云,2018)。据此,提出以下研究假说:

H2:服务业综合改革政策能通过提升地区创新能力和劳动生产率影响服务业集聚发展。

三、研究设计 (一) 模型设计当前双重差分模型在政策评估领域得到广泛应用,该模型的主要思路是将政策冲击视为准自然实验,通过对比实验组和对照组在政策实施前后的变化,实现对政策影响的量化评估。具体到本文,由于服务业综合改革试点地区的选择并不一定是随机的,且各地区经济发展和资源禀赋存在差异,若直接开展双重差分研究可能会使得实证结果难以准确反映实际政策效果。因此,本文将倾向得分匹配法(PSM)和双重差分法(DID)相结合,用倾向得分匹配法对试点地区和非试点地区进行近似匹配,确保实验组与对照组满足随机性和同质性的前提假设,并进一步对利用PSM法匹配得到的样本进行双重差分研究。为此,构建如下实证模型:

| $ {seragg}_{it}=\sigma \times treat \times time+\gamma \times {X}_{it}+{\alpha }_{i}+{\delta }_{t}+\epsilon _{it} $ | (1) |

式(1)中,seraggit表示i地区第t年的服务业聚集度。treat为地区的虚拟变量,表示样本地区是否为服务业综合改革试点地区,若为试点地区,treat为1,否则为0。time为时期的虚拟变量,由于服务业综合改革试点政策在2010年提出,设定2010年及之后的年份time为1,2010年之前的年份time为0。核心变量交互项treat×time表示某地区在某年是否实施服务业综合改革试点政策。此外,Xit是一组随时间变化的各地区的特征变量,αi表示地区固定效应,δt表示时间固定效应,ϵit表示随机误差项。

(二) 变量说明1.被解释变量:服务业集聚程度(seraggit)。推动产业集聚发展是优化服务业空间布局、实现协调发展新格局的重要表现。当前学界对服务业集聚度的衡量还未形成统一的指标,而鉴于区位熵指数能客观反映产业地区集聚程度,且其原始数据可得性强,因而在学界得到广泛利用。为此,借鉴Ellison等(2010)和张虎等(2017)的方法,本文采用区位熵指数来衡量产业集聚程度,并构建服务业及其细分行业集聚度变量,如式(2)所示:

| $ {seragg}_{it}=\frac{{L}_{ist}}{{L}_{it}}{\text /}\frac{{L}_{st}}{{L}_{t}} $ | (2) |

式(2)中,seraggit为i地区第t年服务业在全国的区位熵指数,即服务业集聚度。List表示i地区第t年的服务业就业人数,Lit表示i地区第t年的总就业人数,Lst表示第t年全国服务业就业人数,Lt表示第t年的全国总就业人数。一般来说,seraggit数值越大,表明服务业第t年在第i个地区的空间集聚特征就越明显。进一步地,服务业部门还涵盖了劳动密集型服务业和知识密集型服务业等细分行业,有必要进一步精细考查务业综合改革对服务业内部细分部门集聚度的差异化影响。为此,本文还构建了知识密集型服务业集聚度(kibsaggit),以及金融业集聚度(finaggit)、信息计算机及软件服务业集聚度(ictaggit)、住宿餐饮服务业集聚度(hofoaggit)和居民服务业集聚度(resiaggit)等细分行业集聚度指标。

2.核心解释变量:服务业综合改革试点(treat×time)。国家服务业综合改革试点政策明确提出要引导服务业集聚发展的政策导向,在政策文本中也体现了服务业机制体制创新的内容。为此,本文将国家发展改革委《关于开展服务业综合改革试点工作的通知》的出台视为准自然实验,以政策实验组虚拟变量(treat)与时间虚拟变量(time)的交互项来表示服务业综合改革试点地区设立(treat×time)这一事件,并评估其对我国服务业集聚发展的影响。

3.其他变量。为避免遗漏变量造成估计偏差,在实证中纳入以下控制变量:(1)人力资本(hucait):以在校大学生人数占总人口比重来衡量人力资本。地区人力资本优势能为服务企业开展经营管理活动提供人才供应保障,有利于吸引服务企业在该地区集聚发展(何永达,2015;刘胜和申明浩,2018)。(2)经济发展状况(pgdprtit):以人均GDP增长率来衡量地区经济发展状况。服务业集聚发展离不开当地的经济支撑,而经济较发达地区往往汇聚了较为充沛的劳动力、资本和技术等要素,为服务业集聚发展提供了经济条件(管驰明和高雅娜,2011)。(3)信息化程度(inteit):以国际互联网用户数占当地人口数的比重来衡量信息化程度。现代信息技术的地区使用密度能降低服务提供和交易环节中的成本,并能扩大服务消费覆盖群体,为服务企业集聚发展提供信息技术支撑。(4)市场化程度(privit):以私营经济占比来衡量市场化程度或市场活力。较深的市场化进程有助于强化市场需求潜力和提升规模经济效应,为促进服务企业集聚发展提供良好的市场土壤和配套环境(孔令池等,2016)。

(三) 数据来源本文主要利用2004–2017年287个地级及以上城市面板数据进行研究,服务业综合改革试点相关数据来源于2010年国家发改委公布的国家首批服务业综合改革试点地区,服务业集聚程度及控制变量的原始数据主要来自历年《中国城市统计年鉴》等。文中主要变量的描述性统计结果汇报于表1。此外,本文采用Pearson相关系数对主要变量进行检验,发现各变量间的相关系数均较小,远低于临界值,排除了潜在的多重共线性问题①。

| 样本量 | 平均值 | 标准差 | 第一四分位数 | 第二四分位数 | 第三四分位数 | |

| seraggit | 4018 | 1.038 | 0.258 | 0.869 | 1.044 | 1.215 |

| hucait | 4018 | 0.040 | 0.124 | 0.004 | 0.009 | 0.020 |

| privit | 4018 | 0.451 | 0.134 | 0.356 | 0.449 | 0.544 |

| pgdprtit | 4018 | 0.159 | 0.178 | 0.076 | 0.149 | 0.217 |

| inteit | 4018 | 0.137 | 0.176 | 0.041 | 0.091 | 0.166 |

由于各地区在经济发展水平、资源禀赋优势等方面存在一定的差距,且试点地区的选择并不一定是随机的,因此,即使没有发生政策的冲击,试点地区与非试点地区之间的服务业集聚程度也可能会出现系统性差异。为了避免出现样本的选择性偏差等问题,本文采用Heckman等(1997)提出的倾向得分匹配(PSM)的方法,将实验组和对照组样本进行匹配,在此基础上再进行DID分析,以确保政策冲击所造成的不同结果具有可比性。

本文将2010年实施国家服务业综合改革政策的试点地区作为实验组,将非试点地区作为对照组,选取人力资本(hucait)、市场化程度(privit)、人均GDP增长率(pgdprtit)、信息化水平(inteit)等可观测变量作为匹配指标,根据Probit模型估计倾向得分,并运用核匹配法(Kenel Matching)来赋予权重,匹配得到29个实验组样本和225个对照组样本,共计254个样本地区,同时剔除其余未配对成功的33个地区。

为保证匹配后实验组和对照组不存在显著性差异,本文通过平衡性检验对倾向得分匹配的可靠性进行分析,表2为倾向得分匹配前后的平衡性检验结果。由表2可知,进行倾向得分匹配前,人力资本水平和信息化水平均在1%的水平上存在显著性差异。在匹配后,实验组与对照组之间所有变量都不存在显著性差异,且大部分变量标准偏差的绝对值小于20,大体上符合Rosenbaum和Rubin(1983)提出的“匹配效果良好的标准偏差”的准则。上述结果表明,本文选择核匹配法进行PSM的匹配效果较好,匹配后的地区样本在2010年具有相似的特征,②表明实施国家服务业综合改革试点政策的概率接近,满足双重差分法对随机性和同质性的要求。

| 变量 | 匹配前后 | 实验组均值 | 对照组均值 | 标准偏差 | t值 | P值 |

| hucait | 匹配前 | 0.048 | 0.012 | 150.2 | 11.29*** | 0.000 |

| 匹配后 | 0.042 | 0.038 | 15.8 | 0.54 | 0.592 | |

| privit | 匹配前 | 0.471 | 0.449 | 18.7 | 0.93 | 0.351 |

| 匹配后 | 0.463 | 0.518 | −46.9 | −1.55 | 0.126 | |

| pgdprtit | 匹配前 | 0.100 | 0.117 | −18.6 | −1.06 | 0.291 |

| 匹配后 | 0.100 | 0.110 | −9.6 | −0.37 | 0.715 | |

| inteit | 匹配前 | 0.386 | 0.103 | 56.9 | 5.91*** | 0.000 |

| 匹配后 | 0.230 | 0.268 | −7.5 | −0.59 | 0.561 |

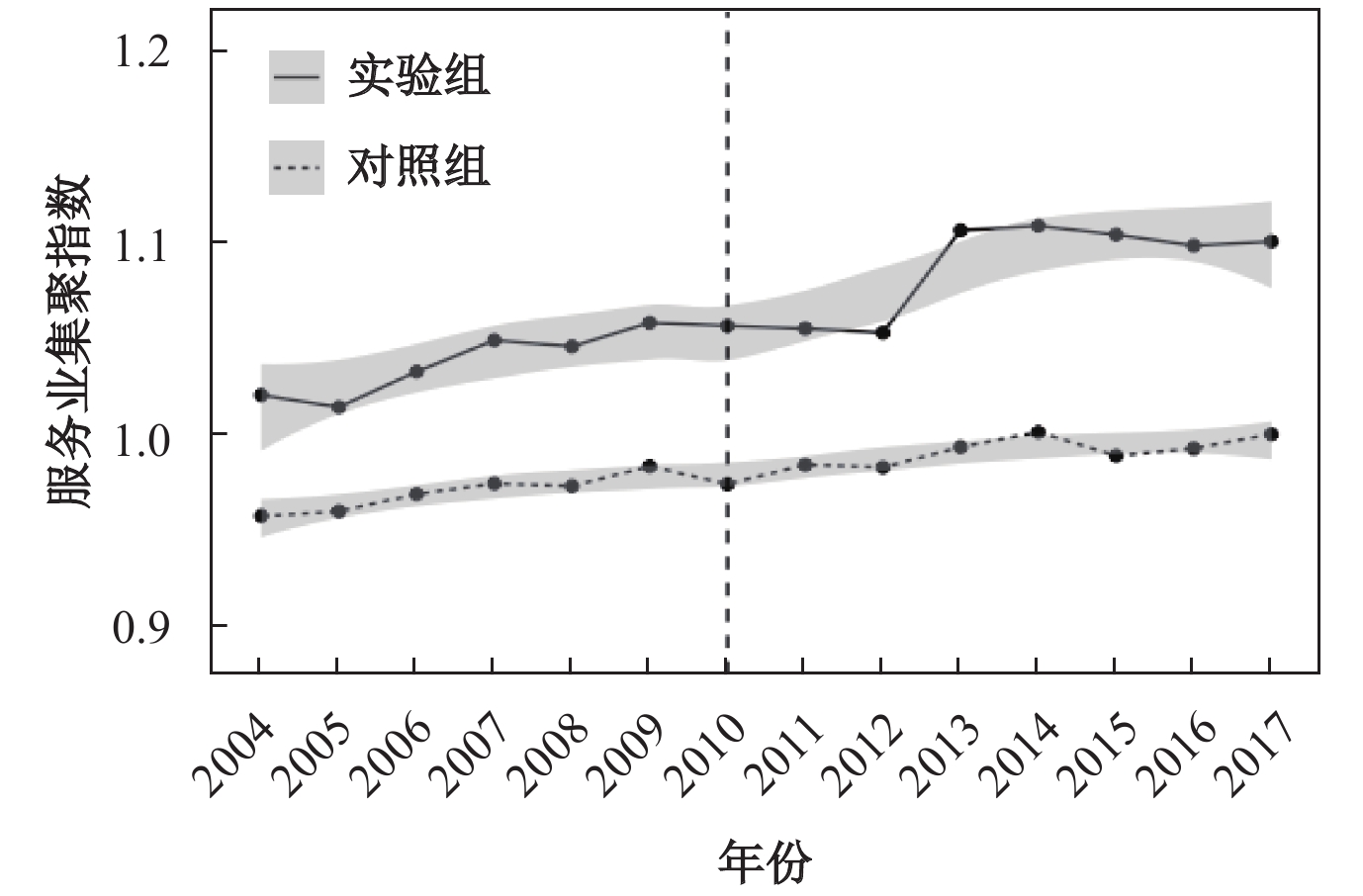

1. 平行趋势检验。本文采用双重差分模型研究服务业综合改革试点政策对服务业集聚发展的影响效果,而平行趋势是运用双重差分模型的重要前提条件(Bertrand等,2004),应排除与服务业综合改革试点不相关的其他外生因素或政策引起的试点地区服务业集聚度的变化。基于此,本文采用平行趋势检验法,画出2004–2017年试点地区和非试点地区服务业集聚度平均值的趋势图(见图1),以此检验试点地区与非试点地区在政策实施前的服务业聚集程度的变化趋势是否一致。由图1可见,在竖虚线左侧,即在服务业综合改革试点政策实施前,实验组和对照组的服务业集聚度平均值保持基本一致的波动上升趋势;在政策实施后的几年间,实验组的样本地区服务业集聚度平均值的总体增幅明显大于政策实施前,而对照组的增长趋势则没有明显变化。这一结果表明,通过PSM匹配后实验组和对照组满足平行趋势假设。同时,由图1可初步推断:服务业综合改革政策能促进试点地区服务业集聚发展,且该政策的影响存在一定的时滞性(唐荣和顾乃华,2018)。

|

| 图 1 平行趋势检验① |

2. 服务业综合改革对试点地区服务业集聚发展的影响效果。基于倾向得分匹配法成功匹配的254个地区样本,采用基准回归模型评估服务业综合改革试点政策对服务业集聚发展的影响效果。同时,为了刻画该政策对试点地区服务业集聚发展的动态边际影响,探讨政策冲击是否具有时滞性和持续性,本文参照Fan等(2012)的做法,引入各年的时间虚拟变量time(t),若年份为t,则time(t)取1,若年份不为t,则time(t)为0,从而将基准回归公式(1)修改为式(3):

| $ {seragg}_{it}=\sum \sigma \times treat \times time \left(t\right)+\gamma \times {X}_{it}+{\alpha }_{i}+{\delta }_{t}+\epsilon _{it} $ | (3) |

表3第(1)列报告了服务业综合改革对试点地区服务业集聚度的平均处理效应,第(2)列报告了该政策对试点地区服务业集聚度的动态边际影响效应。由表3可知,第(1)列交互项treat×time的系数在1%的显著性水平上为正,表明服务业综合改革政策能够显著地吸引服务企业在试点地区选址落户,并促进服务业集聚程度的提高;第(2)列交互项treat×time的系数在政策实施后的前两年即2011年、2012年未通过显著性检验,但在随后的2013–2017年交互项的系数均为正,且均通过1%的显著性检验,表明服务业综合改革试点政策对服务业集聚发展的影响具有时滞性。事实上,从认识问题到制定政策再到具体实施,这一政策链条中会牵涉内部时滞、外部时滞和复杂的博弈过程,只有在政策制定者充分了解本地服务业经济运行规律并选择适宜的政策介入时点和方式时,才可能会取得预期的政策效果。最终的结果也证实了综合改革政策实施能够持续推动试点地区塑造服务业空间集聚发展布局,进而形成规模效应、集群优势,发挥产业生态循环效应。据此,研究假说H1得以验证。

| 变量 | seraggit | |

| (1) | (2) | |

| treat×time | 0.064***(0.0113) | |

| treat×time(2011) | 0.013(0.0215) | |

| treat×time(2012) | 0.015(0.0212) | |

| treat×time(2013) | 0.095***(0.0217) | |

| treat×time(2014) | 0.075***(0.0219) | |

| treat×time(2015) | 0.092***(0.0216) | |

| treat ×time(2016) | 0.087***(0.0219) | |

| treat×time(2017) | 0.079***(0.0223) | |

| hucait | −0.035(0.0469) | −0.036(0.0468) |

| privit | 0.261***(0.0211) | 0.260***(0.0211) |

| pgdprtit | −0.055***(0.0110) | −0.057***(0.0112) |

| inteit | −0.005(0.0196) | −0.003(0.0196) |

| 时间固定效应 | YES | YES |

| 地区固定效应 | YES | YES |

| 样本观测量 | 3335 | 3335 |

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著,括号内数值为标准差。下同。 | ||

在控制变量方面,市场化程度的系数显著为正,说明市场化进程的加深有利于充分激发市场竞争活力、优化地区营商环境,进而促进服务业集聚发展。经济增长率的系数显著为负,可能是由于样本期间内在经济增长率较高的样本大多是经济欠发达的地区,其硬件建设和软件配套亟待加强,加之在地方竞争和双重激励下,追求过快的经济增速和“以地引资”下的“新城扩张”等动机均会给当地服务业集聚集约发展带来负面影响(Xue等,2020)。此外,地区信息化水平和人力资本水平的系数并不显著,说明在样本期间服务企业集聚受当地信息化水平和人力资本水平的影响还不明显,这与陈凯和吴丽(2012)、梁向东等(2013)的结论一致,因此,新阶段亟需进一步深化和提升各地区信息化水平和人力资本积累水平。

为探讨服务业综合改革对服务业细分行业聚集度的差异化影响,本文还选取不同类型的服务业部门进行分析。表4依次汇报了服务业综合改革对知识密集型服务业集聚度(kibsaggit)、金融业集聚度(finaggit)、信息计算机及软件服务业集聚度(ictaggit)、住宿餐饮服务业集聚度(hofoaggit)和居民服务业集聚度(resiaggit)的影响结果。由表4可知,第(1)–(3)列交互项treat×time的系数均在1%的显著性水平上为正,而第(4)、(5)列交互项treat×time的系数没有通过显著性检验。该结果表明,服务业综合改革政策对知识密集型服务业尤其是对其内部主体行业中的金融业、信息计算机及软件服务业的集聚发展具有显著的促进作用,而对住宿餐饮服务、居民服务等非知识密集型服务业集聚的作用不显著,这也从侧面印证了在我国服务业综合改革试点实践中存在鼓励现代服务业尤其是知识密集型服务业发展的政策导向,研究假说H1得到进一步验证。

| 变量 | kibsaggit | finaggit | ictaggit | hofoaggit | resiaggit |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| treat×time | 0.063***(0.016) | 0.092***(0.025) | 0.172***(0.032) | −0.063(0.059) | −0.016(0.092) |

| hucait | 0.021(0.068) | −0.077(0.102) | 0.076(0.133) | 0.172(0.243) | 1.188***(0.383) |

| privit | 0.359***(0.031) | 0.799***(0.046) | 0.267***(0.060) | −0.973***(0.109) | −1.959***(0.172) |

| pgdprtit | −0.060***(0.016) | −0.118***(0.024) | −0.102***(0.031) | −0.009(0.057) | −0.074(0.090) |

| inteit | −0.022(0.028) | −0.0001(0.043) | 0.007(0.055) | −0.180*(0.101) | 0.169(0.159) |

| 时间固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES |

| 地区固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES |

| 样本观测量 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 |

3.稳健性检验。为了降低DID模型的估计偏误,保证前述实证结果具备有效性和稳健性,本文通过引入多期DID方法、改变观测时期、随机抽取实验组等多种方式进行稳健性检验。

(1)构造多期DID模型分析③。考虑到2010年国家发展改革委《关于开展服务业综合改革试点工作的通知》这一国家层面指导政策出台后,各地区也配套出台了各自的试点改革具体举措,且时点不一。鉴于此,本文以各地区出台配套政策措施的时间作为改革时点的依据,进行多期DID分析以作为稳健性检验(见表5)。表5显示,多期DID的实证结果与基准回归相近,表明服务业综合改革试点能够显著影响服务业集聚发展的这一结论是稳健的。

| 变量 | seraggit | |

| (1) | (2) | |

| treat×time | 0.064***(0.0112) | |

| treat×time(0) | 0.018(0.0208) | |

| treat×time(1) | 0.024(0.0206) | |

| treat×time(2) | 0.049**(0.0206) | |

| treat×time(3) | 0.076***(0.0209) | |

| treat×time(4) | 0.070***(0.0210) | |

| 控制变量 | YES | YES |

| 时间固定效应 | YES | YES |

| 地区固定效应 | YES | YES |

| 样本观测量 | 3335 | 3335 |

| 注:treat×time(t)表示政策实施后的第t年。 | ||

(2)改变实验组和对照组的观测时期。鉴于不同样本观测时期潜在的不可观测变量可能会对实证结果产生影响,借鉴何靖(2016)等的方法,将实验组和对照组的观测时期分别更换为2005–2017年、2006–2016年、2007–2015年,再使用上述PSM-DID的方法,根据式(1)分别估计服务业综合改革政策对服务业集聚度影响的平均处理效应(见表6)。结果发现,无论在哪个时间段,交互项的系数均显著为正。这表明服务业综合改革对试点地区服务业集聚的影响不会因观测时期的变动而发生根本改变,也印证了本文的结论具有稳健性。

| 变量 | seraggit | ||

| 2005−2017年 | 2006−2016年 | 2007−2015年 | |

| treat×time | 0.059***(0.012) | 0.048***(0.013) | 0.035**(0.015) |

| hucait | −0.044(0.047) | −0.036(0.046) | −0.038(0.046) |

| privit | 0.272***(0.022) | 0.271***(0.025) | 0.284***(0.028) |

| pgdprtit | −0.052***(0.011) | −0.067***(0.014) | −0.061***(0.014) |

| inteit | 0.0004(0.020) | 0.009(0.024) | 0.014(0.027) |

| 时间固定效应 | YES | YES | YES |

| 地区固定效应 | YES | YES | YES |

| 样本观测量 | 3094 | 2606 | 2121 |

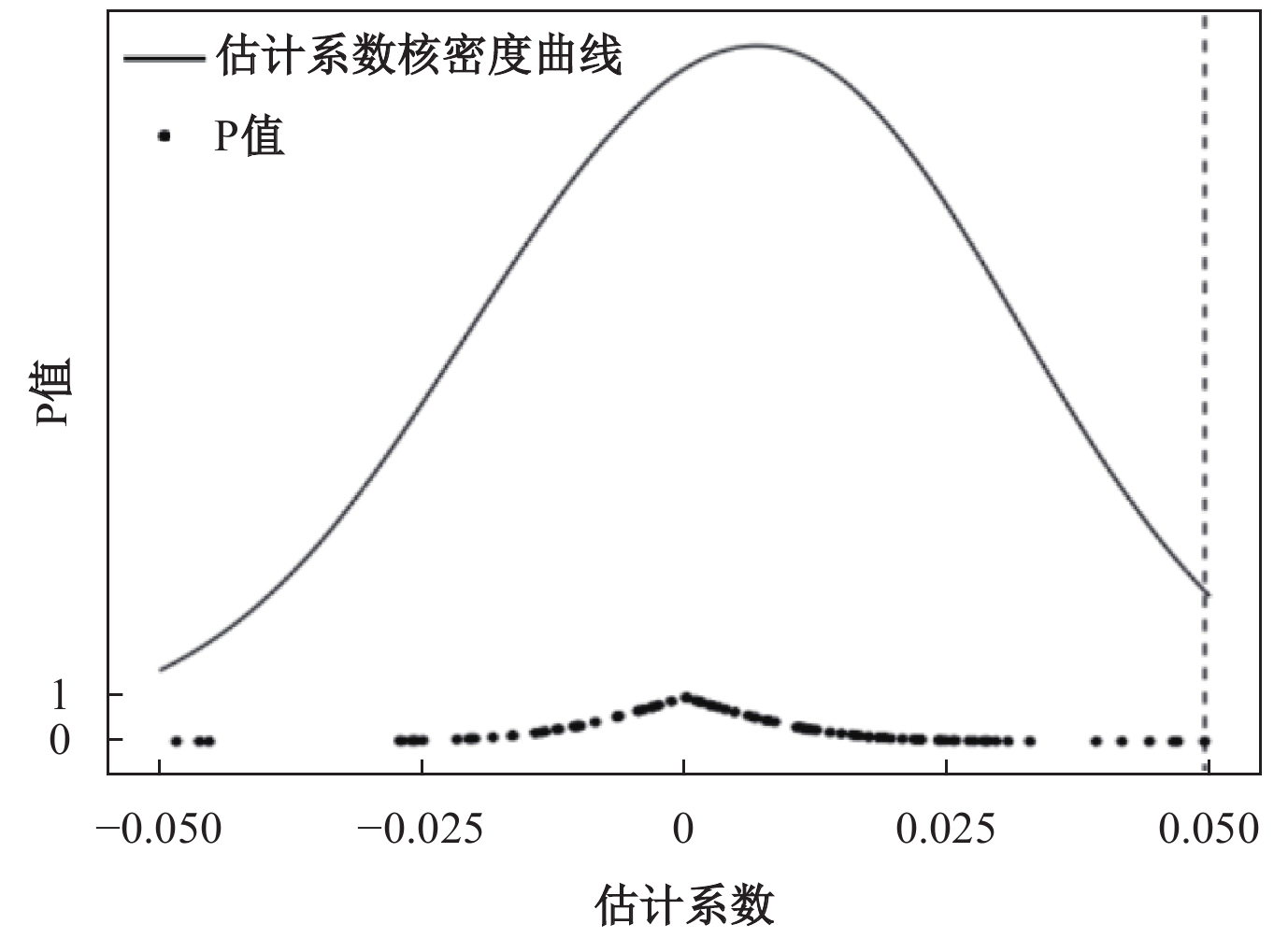

(3)构造多期安慰剂检验:随机抽取实验组。考虑到遗漏“地区-时间”层面的变量可能会导致估计结果出现偏误,本文借鉴La Ferrara等(2012)和Cai等(2016)的方法,使用反事实检验法,在样本中随机抽取服务业综合改革的试点地区。由于通过PSM法匹配后,本文的地区样本共计254个,包含29个试点地区和225个非试点地区,故随机抽取实验组的具体做法为:在PSM匹配得到的254个样本里随机抽取29个样本为“伪试点地区”,把未被抽到的样本地区视作对照组。由此,构建安慰剂检验的虚拟变量treat(fake)及交互项treat(fake)×time。因实验组“伪试点地区”为随机抽取得到,故交互项treat(fake)×time不会对因变量产生显著影响。换言之,若交互项估计系数不显著偏离零点,说明DID模型没有出现偏误。若交互项估计系数显著偏离零点,则说明DID模型可能遗漏了重要的“地区-时间”层面的变量。

由于随机抽取存在偶然性,小概率事件可能会造成安慰剂检验结果存在偏误,为使安慰剂检验具有普遍性和代表性,本文重复100次上述安慰剂检验。图2展现了100次安慰剂检验回归所得到的P值和估计系数的核估计密度曲线,图2中虚线表示服务业综合改革对服务业集聚度影响的实际估计系数。由图2可见,安慰剂检验的大部分P值大于0.1,交互项回归系数均值接近于0(回归系数均值为0.004),即安慰剂检验结果大部分不显著且交互项回归系数不显著偏离原点,虚线表示的实际估计系数可视为异常值。综上所述,实证模型没有因为遗漏“地区-时间”层面的变量而出现估计偏误,说明实证结果具有稳健性。

|

| 图 2 随机抽取实验组的估计系数核密度曲线及P值分布 |

我国不同区域之间在经济发展水平、基础设施建设、市场化进程等方面存在较大差异(顾乃华和刘胜,2015),由此,服务业综合改革试点对服务业集聚发展的影响可能会呈现空间异质性。为识别这种政策效应的地区差异性,本文将样本地区分为东部沿海地区、东北地区和中西部地区,并进一步检验政策冲击的空间异质性(见表7)。结果显示,东部沿海地区和中西部地区的交互项系数均在1%的显著性水平上为正,且东部沿海地区的政策效应要强于中西部地区,而东北地区交互项系数不显著。这表明,服务业综合改革试点对服务业集聚发展的影响存在空间异质性,在东部沿海地区和中西部地区,服务业综合改革政策更能显著推动地区服务业集聚发展,且东南沿海地区的政策效果优于中西部地区,而在东北地区该政策对服务业集聚发展没有显著影响。出现上述政策效果地区差异的可能原因在于:服务企业聚集发展嵌套在每个地区特定的经济社会情境之中,包括当地自然资源禀赋、人力资本水平、企业家精神、市场需求潜力和创新竞争环境等(蒋三庚,2006)。结合我国实际情况来看,东部沿海地区改革开放时间较早,产业链配套水平和对外开放程度要相对优于其他地区,吸引了大批专业性人才和资本等高端要素聚集,为促进服务业高质量集聚发展提供了良好的经济基础和人文环境。相对于东部沿海地区,虽然中西部地区服务业发展起步较晚,但得益于“西部大开发”“中部崛起”等优惠政策,以及随着东部沿海省份的产业转移和人力资本回流,近年来中西部地区经济取得较快发展,为服务业集聚发展提供了日趋完善的条件。而东北地区受到计划经济思维根深蒂固(何永达,2015)、国有经济占比偏高而市场化程度不足、“抢人大战”下人才外流以及地区人口老龄化(戚伟等,2017)等诸多因素的束缚,导致政策实施效果不尽理想。由此,在新发展阶段下亟需启动新一轮服务业精准改革和帮扶配套措施。

| 变量 | seraggit | ||

| 东部沿海地区 | 中西部地区 | 东北地区 | |

| treat×time | 0.114***(0.022) | 0.040***(0.014) | 0.007(0.024) |

| hucait | 0.005(0.121) | −0.005(0.052) | −0.107(0.189) |

| privit | 0.568***(0.042) | 0.147***(0.026) | 0.041(0.053) |

| pgdprtit | −0.041**(0.016) | −0.034**(0.017) | −0.001(0.043) |

| inteit | 0.028(0.025) | 0.073*(0.038) | 0.019(0.076) |

| 时间固定效应 | YES | YES | YES |

| 地区固定效应 | YES | YES | YES |

| 样本观测量 | 1060 | 1892 | 392 |

前文检验了服务业综合改革对服务业集聚发展具有显著的影响,那么,其通过何种机制发挥作用?既有理论研究表明,服务业集聚发展的主要影响因素包括知识吸收转化和成本利润权衡等,而这些因素在很大程度上受到地区知识创新能力和服务业劳动生产率的影响(王雪瑞,2014)。为进一步探究服务业综合改革试点政策对服务业集聚发展的作用机制,参考Baron和Kenny(1986)、温忠麟和叶宝娟(2014)的做法,本文构建如下中介效应模型:

| $ {seragg}_{it}=c \times treat \times time+\epsilon _{1} $ | (4) |

| $ {M}_{it}=a \times treat \times time+\epsilon _{2} $ | (5) |

| $ {seragg}_{it}=c' \times treat \times time+b \times {M}_{it}+\epsilon _{3} $ | (6) |

其中,若系数a、b、c均显著不为0,表明存在中介效应。进一步地,若系数c'显著不为0,则表示该中介效应为部分中介效应,否则为完全中介效应。Mit表示中介变量,借鉴Guan等(2009)、冯泰文(2009)、王静和张西征(2012)、Zhang等(2019)的方法,构建如下变量:(1)地区创新能力(innoit),采用地区发明专利授权量来衡量。由于知识具有外溢性和互补性,当试点地区大量汇聚了富有创新活力的新兴服务企业时,会激励潜在进入服务企业为享有当地知识外溢效应而选择在试点地区落户,并逐渐提升当地服务业集聚程度。(2)地区服务业劳动生产率(slpit),以单位劳动在单位时间内提供服务的增加值来表示。一般认为,单位劳动在单位时间内提供的服务增加值越大,服务业劳动生产效率就越高,反之就越低。劳动生产率的提升是服务企业技术进步和管理效率改进的综合表现,其有利于服务企业降低交易成本并提高经营效益,激励企业增加更多专业人才或知识资本的配套投资,进而吸引更多服务企业前来落户并形成区域集聚格局。

在此基础上,本文借鉴Zhao等(2010)、温忠麟和叶宝娟(2014)的检验流程,结合自举法(Bootstrap)检验服务业综合改革试点政策对地区服务业集聚发展的作用机制(见表8)。在逐步回归中,试点地区创新能力和劳动生产率两个机制的检验方程系数a、c'显著,而系数b不显著。根据“新的中介效应检验流程”,需要进一步采用Bootstrap法验证中介效应是否存在。而Bootstrap检验结果表明,试点地区创新能力和服务业劳动生产率的间接效应系数均为正,且分别通过5%和1%的显著性检验,这一结果表明间接效应显著。同时,由于c'显著且ab与c' 符号一致,说明以上两个机制的中介效应均为部分中介效应。综上所述,机制检验的结果表明,服务业综合改革试点政策能够通过提高地区创新能力和服务业劳动生产率推动服务业集聚发展。由此,研究假说H2得到验证。

| 变量 | 创新能力(innoit) | 劳动生产率(slpit) | ||

| innoit | seraggit | slpit | seraggit | |

| treat×time | 0.2196***(0.012) | 0.0363***(0.011) | 0.6479***(0.046) | 0.0417***(0.010) |

| innoit | 0.0268(0.017) | — | — | |

| slpit | — | — | 0.0006(0.004) | |

| Bootstrap检验间接效应 | innoit | slpit | ||

| 0.0249** | 0.0170*** | |||

| Bootstrap检验直接效应 | treat×time | treat×time | ||

| 0.2210*** | 0.2290*** | |||

| 控制变量 | YES | YES | ||

服务业高质量集聚发展是我国构建现代化产业体系的重点内容,也是近年来我国服务业体制机制创新的重要政策目标。基于此,如何客观评估服务业综合改革试点政策对服务业集聚发展的实际效果并精准施策值得关注。为此,本文采用倾向得分匹配双重差分模型(PSM-DID)等方法,实证考查了服务业综合改革试点对服务业集聚发展的影响效果和作用机制,并使用改变观测时期、随机抽取实验组等安慰剂方法开展稳健性检验。主要结论如下:第一,服务业综合改革政策显著促进了试点地区服务业集聚发展,尤其是对促进金融业、信息计算机及软件服务业等知识密集型服务业集聚发展的效果更明显,并且前述政策效应存在一定的时滞性和持续性。第二,服务业综合改革政策对服务业集聚发展的推动作用存在空间异质性,东部沿海地区的政策效果最优,中西部地区次之,东北地区则不太理想,这可能与所处地区的要素禀赋和市场环境有关。后续应谨防政策“漏斗”效应和地区-行业不平衡不协调的“结构性”问题,注重因地制宜、精准施策。第三,作用机制检验表明,服务业综合改革政策有利于通过强化地区创新能力和提升劳动生产率来增强服务企业选址的激励和动力,进而推动地区服务业形成集聚发展格局。

根据上述结论,本文得到以下政策启示:第一,立足“双循环”新发展格局,高水平推进新一轮服务业综合改革。尽管前期政策试点已取得了一定成效,但试点过程中存在政策落实的时滞性。为此,应首先保持政策定力和政策持续性,解决好政策运行过程中新旧政策衔接和利益整合等问题,不可急于求成。此外,政策落实存在不平衡不充分现象以及地区-行业维度的“结构性”失衡等“硬骨头”问题,尤其是在东北地区与生活服务业领域政策效果不突出。为此,在下一阶段应通过要素市场化改革、深化国企混改、创新服务业人才体制机制等创新措施,重点攻克东北地区、生活服务业行业等地区和领域,全面构建持续衔接、布局优化、行业协调的现代服务业新体系。具体来说,健全服务业改革政策跨区域、跨部门合作协调机制,突破市场准入、税收优惠、财政扶持、要素供给等方面的薄弱环节和突出短板,通过深化“放管服”改革、优化准入负面清单、建设市场化法治化环境等措施,在服务业主体培育、品牌建设、标准提升、跨界融合和等方面发力。深化教育、医疗、文化娱乐等服务要素市场改革,扩大生活性服务业领域外资准入,促进“新基建”与现代生活服务业的深度融合,充分释放生活服务业尤其是新业态、新模式、新产业的潜力。第二,坚持多方协同推进服务业综合改革。本文发现,地区市场化进程对改革政策成效的助推作用是明显可见的,应明确市场和政府在服务业集聚区建设和服务业空间布局演化中的角色定位,谨防出现需求端(价格)市场化而供应端垄断化的“伪市场化”改革(李勇坚,2018)。着力打破国内外服务市场分割和不同地区间的行政区划壁垒,促进服务要素自由流动与合理配置,同时应适度降低金融保险、电信邮政、铁路民航等垄断程度较高的服务业部门的市场准入门槛,鼓励和引导多元化资本进入,强化非公有制经济和市场竞争机制在服务业资源配置和市场发展中的作用,建立起充分竞争、开放有序、高效运作的服务业市场。第三,因地制宜选择和深化推进服务业综合改革方案。改革措施的制定不能盲目照搬西方经济理论或简单地“一刀切”,而应立足不同地区服务业发展的阶段特点和经济社会主体的差异化需求,根据当地资源禀赋优势和产业特色,务实高效地推进服务业改革制度创新。发达地区应将服务业改革与现代城市体系建设有机结合起来,强调服务质量和品质升级。此外,对标知识密集型服务业的国际前沿标准,充分利用先行先试赋权和对外开放压力测试,全面推动现代服务业高水平对外开放。中西部地区应补齐服务业区域发展不平衡的短板,积极发展本地产业转型升级所需的传统服务业及新兴服务业,在承接转移产业中不断完善当地的服务配套政策,丰富社会人文底蕴。

① 感谢审稿专家对变量多重共线性检验问题的建设性意见,因篇幅所限未能详尽汇报,备索。

② 阴影部分为局部加权回归散点平滑法(locally weighted scatterplot smoothing)所得95%的置信区间。

③ 感谢审稿专家对多期DID检验思路的建设性建议。

| [1] | 陈建军, 陈国亮, 黄洁. 新经济地理学视角下的生产性服务业集聚及其影响因素研究−来自中国222个城市的经验证据[J].管理世界,2009(4). |

| [2] | 陈凯, 吴丽. 改革开放以来上海服务业集聚的实证研究[J].中央财经大学学报,2012(6). |

| [3] | 丰晓旭, 李勇坚. 服务业改革研究回顾与前瞻:1949−2019年[J].改革,2020(2). |

| [4] | 冯泰文. 生产性服务业的发展对制造业效率的影响−以交易成本和制造成本为中介变量[J].数量经济技术经济研究,2009(3). |

| [5] | 顾乃华, 刘胜. 中国省际契约执行效率影响服务业集聚的理论与实证研究[J].北京工商大学学报(社会科学版),2015(6). |

| [6] | 管驰明, 高雅娜. 我国城市服务业集聚程度及其区域差异研究[J].城市发展研究,2011(2). |

| [7] | 何靖. 延付高管薪酬对银行风险承担的政策效应−基于银行盈余管理动机视角的PSM-DID分析[J].中国工业经济,2016(11). |

| [8] | 何永达. 人力资本、知识创新与服务业空间集聚−基于省际面板数据的计量分析[J].经济地理,2015(9). |

| [9] | 侯欣裕, 孙浦阳, 杨光. 服务业外资管制、定价策略与下游生产率[J].世界经济,2018(9). |

| [10] | 姜长云. 应该重视提高我国服务业劳动生产率[J].中国发展观察,2018(11). |

| [11] | 姜长云, 邱灵. 深化我国服务业综合改革的经验总结与建议[J].江淮论坛,2017(5). |

| [12] | 蒋三庚. CBD与现代服务业企业集群研究[J].首都经济贸易大学学报,2006(5). |

| [13] | 孔令池, 李致平, 徐璇莹. 中国服务业空间集聚: 市场决定还是政府主导?[J].上海经济研究,2016(9). |

| [14] | 李勇坚. 中国服务业改革40年:经验与启示[J].经济与管理研究,2018(1). |

| [15] | 梁向东, 潘杰波, 吴艳. 信息化与现代服务业发展: 测度、协同和融合的研究视角[J].系统工程,2013(11). |

| [16] | 刘志彪. 生产者服务业及其集聚:攀升全球价值链的关键要素与实现机制[J].中国经济问题,2008(1). |

| [17] | 刘奕, 夏杰长, 李垚. 生产性服务业集聚与制造业升级[J].中国工业经济,2017(7). |

| [18] | 刘胜, 申明浩. 城市群融合发展能成为吸引外资进入的新动能吗−来自粤港澳大湾区的经验证据[J].国际经贸探索,2018(12). |

| [19] | 刘胜, 陈秀英. 行政审批改革对服务业生产率的影响研究: 基于制度性交易成本视角[J].云南财经大学学报,2019(9). |

| [20] | 戚伟, 刘盛和, 金凤君. 东北三省人口流失的测算及演化格局研究[J].地理科学,2017(12). |

| [21] | 盛龙, 陆根尧. 中国生产性服务业集聚及其影响因素研究−基于行业和地区层面的分析[J].南开经济研究,2013(5). |

| [22] | 唐荣, 顾乃华. 高铁建设与上游生产性服务业发展−基于PSM-DID的实证检验[J].经济与管理研究,2018(7). |

| [23] | 王静, 张西征. 高科技产品进口溢出、创新能力和生产效率[J].数量经济技术经济研究,2012(9). |

| [24] | 王雪瑞. 生产性服务业集聚效应研究[J].管理学报,2014(8). |

| [25] | 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5). |

| [26] | 夏杰长. 打破垄断和完善规制: 深化现代服务业改革的关键所在[J].北京工商大学学报(社会科学版),2013(3). |

| [27] | 夏杰长, 倪红福. “十三五”时期促进服务业发展改革研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2016. |

| [28] | 谢慧, 黄建忠. 服务业管制改革与制造业生产率−基于三水平多层模型的研究[J].国际贸易问题,2015(2). |

| [29] | 宣烨. 本地市场规模、交易成本与生产性服务业集聚[J].财贸经济,2013(8). |

| [30] | 余泳泽, 潘妍. 中国经济高速增长与服务业结构升级滞后并存之谜−基于地方经济增长目标约束视角的解释[J].经济研究,2019(3). |

| [31] | 张虎, 韩爱华, 杨青龙. 中国制造业与生产性服务业协同集聚的空间效应分析[J].数量经济技术经济研究,2017(2). |

| [32] | 周念利. 中国服务业改革对制造业微观生产效率的影响测度及异质性考察−基于服务中间投入的视角[J].金融研究,2014(9). |

| [33] | Baron R M, Kenny D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173–1182. |

| [34] | Bertrand M, Duflo E, Mullainathan S. How much should we trust differences-in-differences estimates?[J].The Quarterly Journal of Economics,2004,119(1):249–275. |

| [35] | Cai X Q, Lu Y, Wu M Q, et al. Does environmental regulation drive away inbound foreign direct investment? Evidence from a quasi-natural experiment in China[J].Journal of Development Economics,2016,123:73–85. |

| [36] | Elliott P V. Intra-metropolitan agglomerations of producer services firms: The case of graphic design firms in metropolitan Melbourne, 1981–2001[D]. Melbourne: The University of Melbourne, 2005: 1–162. |

| [37] | Ellison G, Glaeser E L, Kerr W R. What causes industry agglomeration? Evidence from coagglomeration patterns[J].American Economic Review,2010,100(3):1195–1213. |

| [38] | Fan S G, Li L X, Zhang X B. Challenges of creating cities in China: Lessons from a short-lived county-to-city upgrading policy[J].Journal of Comparative Economics,2012,40(3):476–491. |

| [39] | Guan J C, Yam R C M, Tang E P Y, et al. Innovation strategy and performance during economic transition: Evidences in Beijing, China[J].Research Policy,2009,38(5):802–812. |

| [40] | Hanson G H. Market potential, increasing returns and geographic concentration[J].Journal of International Economics,2005,67(1):1–24. |

| [41] | Heckman J J, Ichimura H, Todd P E. Matching as an econometric evaluation estimator: Evidence from evaluating a job training programme[J].The Review of Economic Studies,1997,64(4):605–654. |

| [42] | Illeris S, Philippe J. Introduction: The role of services in regional economic growth[J].The Service Industries Journal,1993,13(2):3–10. |

| [43] | Krugman P. Increasing returns and economic geography[J].Journal of Political Economy,1991,99(3):483–499. |

| [44] | La Ferrara E, Chong A, Duryea S. Soap operas and fertility: Evidence of Brazil[J].American Economic Journal: Applied Economics,2012,4(4):1–31. |

| [45] | Marshall A. Principles of economics[M]. 8th ed. London: Macmillan, 1948. |

| [46] | Meliciani V, Savona M. The determinants of regional specialisation in business services: Agglomeration economies, vertical linkages and innovation[J].Journal of Economic Geography,2015,15(2):387–416. |

| [47] | Ning L T, Wang F, Li J. Urban innovation, regional externalities of foreign direct investment and industrial agglomeration: Evidence from Chinese cities[J].Research Policy,2016,45(4):830–843. |

| [48] | Nordhaus W D. Productivity growth and the new economy[R]. NBER Working Paper, 2001. |

| [49] | Scott A J. Flexible production systems and regional development: The rise of new industrial spaces in North America and western Europe[J].International Journal of Urban and Regional Research,1988,12(2):171–186. |

| [50] | Xue Y W, Ye X T, Zhang W, et al. Reverification of the“resource curse”hypothesis based on industrial agglomeration: Evidence from China[J].Journal of Cleaner Production,2020,275:124075. |

| [51] | Zhang D Y, Rong Z, Ji Q. Green innovation and firm performance: Evidence from listed companies in China[J].Resources, Conservation and Recycling,2019,144:48–55. |

| [52] | Zhao X S, Lynch Jr J G, Chen Q M. Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis[J].Journal of Consumer Research,2010,37(2):197–206. |

2.Faculty of Social Sciences, University of Macau, Macau Taipa, 999078,China;

3.School of Economics and Trade, Guangdong University of Finance, Guangdong Guangzhou 510521,China