2021第23卷第1期

2020年年初,一场传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的新冠肺炎疫情突如其来。一时间关于经济危机即将到来的舆论铺天盖地而来(Depoux等,2020),不少员工由于信息不透明、负面舆情过多等原因而对个人就业能力与机会、企业未来发展前景、整体宏观经济形势抱有消极态度(Guan等,2020)。疫情爆发期间,不少企业改变工作决策,通过减少劳动力供应来应对进入工作场所感染病毒增高的风险(Eichenbaum等,2020)。著名连锁餐饮企业西贝莜面村被曝疫情期间关闭绝大多数线下门店,现金流只能维持三个月左右,超过两万名员工处于待业状态;受全球各国旅行限制令的影响,全球已有逾50家航空公司停飞国际航线,宣布“暂停营业”,数十万名员工被迫领取“无薪假”、被降薪甚至被裁员。调查表明,疫情期间,22.3%的企业通过减员降薪的方式缓解现金流压力,15.8%的企业选择停工歇业来缓解现金流压力,二者对就业与员工工作造成了直接冲击(朱武祥等,2020),职业发展的不确定性以及工资薪酬的相对降低等因素对员工工作幸福感产生负面影响(李静和郭永玉,2007),广大基层员工的身心健康经受了前所未有的焦虑、折磨与挑战(Hsing等,2020)。对此,如何在疫情不确定情景下排解处于情绪衰竭员工的心理压力,提升员工工作幸福感,以保证企业在疫情期间能够正常运转,成为领导者面临的巨大挑战。在疫情不确定性情景下,人们的心态是否稳定、健康、乐观,关系到此次疫情期间人们能否更好更快地走出阴霾、拥抱生活、重振经济,因此更加受到重视。在组织情境下,员工工作幸福感指的是员工对工作的满意度和工作相关的积极或消极影响(Page和Vella-Brodrick,2009),是健康组织的一个标准(Wilson等,2004)。员工工作幸福感程度越高,其工作、创新绩效也相应越高,也越不容易离职,因此,员工工作是否幸福会对组织的生存和发展产生重要的影响(Zheng等,2015)。在新冠肺炎疫情下,员工遭受了巨大的冲击,组织中的抑郁、焦虑等消极情绪使得员工工作投入、生产效率下降,从而对企业的发展产生了负面影响 (Danna和Griffin,1999)。因此,在疫情不确定性情景下,探讨如何提升员工工作幸福感,对助力企业渡过难关并实现企业可持续发展具有重要的理论和实践意义,这也关系到复工复产的效率与效果。

新冠肺炎疫情作为这次影响全球的黑天鹅事件,具有强危害性、不确定性、广泛传播性和长期存在性等特点,是VUCA时代的表征性事件之一。随着VUCA时代特征的不断显现,注重应对不确定性、重建秩序、灵活变通、和合共赢的量子思维愈发受到管理者的关注,相应地,基于量子思维而生的量子型领导也愈发显示出其巨大的生命力与存在的合理性。作为一种新的领导风格,量子型领导展现出来自组织的、持续创新的、复杂多变的领导风格(Şenses和Temoçin,2016),其卓越的开悟、觉知能力有助于激发员工的创新行为和创造能力(辛杰等,2020a)。量子型领导具有推崇价值观、灵活决策、授权赋能、重视个体相互纠缠、合作互助等其他经典领导风格所不具备的优点,在面对不确定的环境中,量子型领导做出了应对各种可能性的准备,对未知世界表现出极强的接纳性和探索性,并擅长在混乱中找到摆脱困境的方法,采用合理措施化解危机,重建秩序和环境(辛杰等,2020b)。在疫情不确定性的情景下,作为积极应对不确定性的领导风格,量子型领导对员工工作幸福感是否具有影响作用以及其内在机制是亟待研究的课题。

与此同时,在新冠肺炎疫情带来的不确定性情景下,员工希望能够找到一个最能发挥自己才能和最能体现自身价值的企业,也愿意为与自身价值观一致的企业奉献自我和做出牺牲。研究表明,个人组织匹配对员工的行为有显著的影响(O’Reilly III等,1991)。组织社会化实践是影响个人组织匹配的前因变量,领导在其中扮演着“信息传递”“榜样”等重要角色。因此,个人组织匹配在量子型领导与员工工作幸福感关系中可能具有中介作用,这有待实证检验。此外,新冠肺炎疫情所带来的巨大不确定性,使很多企业尤其是中小企业面临破产、歇业或业绩大规模下滑的困境,员工个人的收入保障、职业前景堪忧,普遍处于“紧张”“焦虑”“情绪衰竭”的状态(Hsing等,2020)。情绪衰竭是指一个人在精神层面上的情感资源耗竭,认为自己已经无能为力、无法再创造价值(Maslach和Jackson,1982),情绪衰竭促使人们在情感和认知上与工作保持距离,是一种应对超负荷工作的方式(Maslach等,2001)。在新冠肺炎疫情的影响下,员工的心里承受压力较大,情绪衰竭感增强,从资源保存理论视角看,这也会影响员工对工作需求、工作资源的感受,从而影响员工工作幸福感。

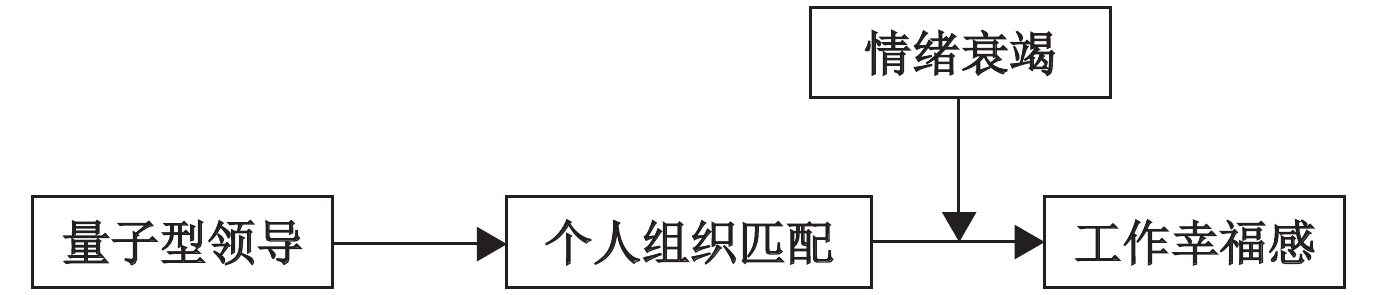

综上,本文从自我决定理论和资源保存理论出发,探讨疫情不确定性情境下量子型领导如何提高员工工作幸福感,并实证研究个人组织匹配在量子型领导与员工工作幸福感关系中的中介作用以及情绪衰竭的调节作用。由此,对疫情不确定性情境下从量子型领导的视角为如何提升员工工作幸福度提供新的视角和思路,在此基础上为提升员工工作幸福感的量子型领导实践提出有针对性的管理建议。

二、理论和假设 (一) 量子型领导量子型领导由丹娜•左哈尔(2016)提出,她指出,量子时代正悄然到来,基于确定性、简单线性的牛顿式认知方式表现出了一定的局限性,人们的认知方式要向量子思维转变,强调不确定性、模糊性、非线性。量子型领导作为一种全新的领导模式,与传统的牛顿经典力学思维不同,重视的是不确定性、潜力与机会,强调复杂的、非线性的变化。在量子世界观中,领导活动处在复杂的、多变的、参与的情景下,相应地,量子型领导也展示出自组织、创新、复杂、多变的内在秩序(Şenses和 Temoçin,2016)。张瑞敏认为,量子管理时代已经到来。Ercetin(2000)列出了量子型领导所应具有的其他特征:(1)量子型领导者注重人与人之间的互动和关系的建立;(2)量子型领导应比其他任何人先看到不确定性,而且能够进行处理;(3)量子型领导可以承担风险并放眼全球;(4)量子型领导能够使用技术;(5)必要时量子型领导应与其他人分享其领导力。辛杰等(2020a)研究了中国文化情景下量子型领导行为的具体表现,将量子型领导划分为七个维度−自觉觉他、连接交互、探索求新、和合共赢、利他包容、赋能无为、重建秩序。

(二) 量子型领导对员工工作幸福感的影响诸多黑天鹅事件如美国“9·11 事件”、2003年非典疫情等都严重影响了员工工作的正常秩序和积极心态,从而降低了员工的工作幸福感。新冠肺炎疫情不确定事件的发生,同样使人们更加注重员工工作幸福感的维持与保护。员工工作幸福感指的是员工工作满意度和工作相关的积极或消极影响,后者涉及工作的多个层面,其心理层面的幸福主要来源于对自我的接纳、与他人的良好关系、自主性、掌控力、梦想和个人成长(Ryff,1989)。

量子型领导者不仅鼓励员工在专业技能上开放表达,也注重员工在自我方面的表达与发展,更加关注员工在深层次价值体验与灵性开发和成长的培养。一方面,量子型领导提倡在本质不确定与不可预知的管理假设下做出决策,重视多元视角、多种可能性的决策方案,强调员工的参与性与合一性(辛杰等,2020a)。在量子型领导的视角中,人被视为量子组织中最活跃的因素,领导重视最大程度地激发员工的活力及内在的善意与潜能(Zohar,1991)。另一方面,组织中的人员被视为“通过协作和互动而增强的联系”世界中的能量,组织不仅重视员工的工作技能,还重视他们的情感和价值观。因此,在突发事件到来时,善于思考不确定性的量子型领导更能考虑员工的感受,并重视员工的价值体现,从而提升员工的工作幸福感。具体而言,量子型领导具有较强的自我觉醒意识,勤于反省、敢于批判,主动引导组织成员提高心灵觉悟与灵性开发,从而帮助员工实现个人成长;量子型领导重视人与人之间的“纠缠”,致力于领导和员工之间高度合作关系的建立(Şenses 和 Temoçin,2016),重视团队合作氛围的培养以及员工的工作感受与工作反馈(Ercetin,2000),并对员工给予充分的包容,从而使员工能够与领导、同事建立积极的关系;量子型领导强调积极探索,对新生事物接纳能力强,鼓励员工创新,并遵守自然法则、避免干预员工的具体操作,给予员工自主权,让员工进行自我管理和自我实现(Fairholm,2004);量子型领导善于在困境中保持清醒与乐观,并引导团队破解难题与危机,当面临困境时,量子型领导相信自己能够正确感受情境、迅速采取合理的措施来化解危机,重建新的秩序和环境(Zohar,1997),使员工能够有效应对环境变化。因此,本文提出以下假设:

H1:量子型领导对员工工作幸福感具有显著的正向影响。

(三) 个人组织匹配的中介作用1. 量子型领导与个人组织匹配

个人组织匹配是指个人和组织在价值观上的一致性和兼容性(Kristof,1996)。个人组织匹配强调个人特征和组织特征的动态匹配性,包括互补性匹配/补充性匹配、供给-需求匹配/要求-能力匹配,其中价值观匹配是个人组织匹配的核心(王雁飞和朱瑜,2012)。个人组织匹配不能看作现有的静态存在,而应看作个体与组织之间的选择和社会化的互动过程(Kim等,2005;陈卫旗,2009)。安排良好、有序的组织社会化实践有助于员工对组织产生认同,从而提高个人组织匹配的契合度。其中,领导作为组织价值观的突出代表,扮演着重要的角色。当员工和领导成员积极互动并向他们学习时,员工感知的个人组织匹配的契合度将会有所提高(Cable和Parsons,2001)。大量研究从人-组织匹配理论和自我决定理论解释领导对员工工作幸福感的心理影响机制,那些认为自己和组织具有一致性价值观的员工对组织更忠诚,对领导更满意,也更不容易辞职(Lauver和Kristof-Brown,2001)。

基于量子型领导的行为特性,其对个人组织匹配有可能产生积极的作用。第一,量子型领导不仅重视与员工之间建立积极的合作关系,而且重视和合共赢的团队氛围的建设(Şenses 和 Temoçin,2016),使得员工能够很好地与领导及其他员工进行互动(Ercetin,2000),进而促使员工能以更加积极主动的心态进行组织社会化。第二,量子型领导强调赋予团队、员工以梦想和意义,这些都会强化员工对组织价值观的认同。在量子型领导的管理下,下级将逐步感受到组织的价值观与个人价值观的一致性,由此实现个人价值观与组织价值观的匹配,员工并将自己视为组织“内部人”(Fairholm,2004)。第三,量子型领导在管理的过程中强调“赋能无为”,在为员工提供实现目标、资源时却极少干预具体运作,并对员工的行为表现出极强的包容性,从而使员工在实现自我价值时,潜移默化地接受并认同组织的价值观(Youngblood,1997)。因此,本文提出以下假设:

H2:量子型领导对个人组织匹配具有显著的正向影响。

2. 个人组织匹配与员工工作幸福感

在新冠肺炎疫情不确定性影响下,个人组织匹配的影响被放大。从互动论的角度来看,个人与组织的契合程度影响员工工作幸福感(Yang等,2008)。当个人对组织产生强烈的归属感后,员工更倾向于把组织安排的任务和组织期望达成的目标“视若己出”。根据自我决定理论,当员工自主选择采取某项活动,而不是被动完成某个外部目的时,员工更能够体验到工作的真正价值与意义,进而增强员工的成就感,而成就感对员工的幸福感具有积极的促进作用(Deci等,2017)。相关研究表明,个人组织匹配度高的员工会有更高程度的组织承诺和员工满意度,从而在提升员工工作绩效的同时,降低了员工的离职倾向,最终使员工的幸福感得到提升(王忠和张琳,2010;Ruiz-Palomino等,2013)。因此,本文提出以下假设:

H3:个人组织匹配对员工工作幸福感具有显著的正向影响。

3. 个人组织匹配的中介作用

个人组织匹配是员工感知个人价值观与组织价值观是否一致的客观存在(Kristof,1996;陈卫旗,2009)。量子型领导体现出的“连接交互(重视人与人之间的相互联系和合作)”“利他包容”“和合共赢”“赋能无为”等特征能够有效帮助员工融入组织,使员工认同组织的价值观和价值体系,从而提升个人-组织的契合度。当企业陷入突发困境时,高个人组织匹配度的员工能够更好地保持较好的心态,也更愿意与企业一起渡过难关。在疫情不确定性情境下,高个人组织匹配度的员工更倾向于外部动机内部化,认为组织的任务和目标是自己的任务和目标,从而在完成组织的任务和目标的过程中体会成就感和幸福感(Deci等,2017)。因此,本文提出以下假设:

H4:个人组织匹配在量子型领导与员工工作幸福感之间发挥中介作用。

(四) 情绪衰竭的调节作用在新冠肺炎疫情的影响下,员工普遍忍受社会连接性的缺失与不同程度的社会隔绝感,从而出现不同程度的情绪衰竭现象。研究表明,社会连接性促进个人注重对自己的行为进行正面调节,维持生活状态平衡;而社会隔绝容易使人产生抑郁、焦虑、健康下滑的后果(Holt-Lunstad等,2015)。对于回到工作岗位的员工来说,无论是在通勤中还是在工作中,都不可避免地需要与人群进行接触。长期处于“自身安全无法保障”的担忧之中,会使员工过度消耗自身的心理、情绪资源,即容易出现情绪衰竭状态。情绪衰竭指个体的情感资源被过度消耗,以至于处于被用尽的状态。作为工作倦怠的核心,情绪衰竭相对于工作倦怠等其他维度而言,对重要的结果变量有更为显著的影响(Lee和Ashforth,1996)。情绪衰竭的员工难以提供具有高贡献率的工作绩效,如果他们继续工作,那么结果更多是消极的,工作完成度也较低(Schaufeli等,2009)。换言之,情绪衰竭与员工的工作满意度和工作绩效显著负相关(Karatepe和Tekinkus,2006)。

基于资源保护理论,人们会努力获取、保留、保护和培育有价值的资源,并努力减少有价值的资源损失的威胁。当个体的资源遭受损失时,及时补充或增加资源对个体而言十分重要,即“雪中送炭”。换言之,越是资源已经很少的个体,资源的注入和增加对其缓解紧张和压力越重要(Hobfoll等,2018)。当个人情绪资源衰竭时,为缓解情绪衰竭带来的压力,高情绪衰竭的员工更希望能够得到组织和同事的支持,因此,高情绪衰竭的员工对工作需求、工作资源的感受更加敏感。换言之,相对于低情绪衰竭的员工,高情绪衰竭的员工对从个人组织匹配中感受到的工作幸福感更加敏感。因此,本文提出以下假设:

H5:情绪衰竭调节个人组织匹配与员工工作幸福感之间的关系,即相对于低情绪衰竭的员工,个人组织匹配对高情绪衰竭的员工工作幸福感影响更大。

综上所述,本文的研究模型框架如图1所示。

|

| 图 1 模型框架图 |

本研究通过问卷星软件在线调研的方式收集数据。在开展调研工作之前,首先要确认的是研究样本的选取能够与研究问题实现良好的契合,且满足问卷调查研究的科学性和规范性等要求。2020年的全球新冠肺炎疫情对企业来说是一个较有代表性的不确定性事件,能较好地契合本研究的管理情景。为了确保调查样本的代表性,本研究遵循随机抽样的原则于2020年中国新冠肺炎疫情逐渐得到控制和企业复工复产时期(2020年3月20日至2020年4月5日)对山东、江苏、河南、云南、河北、四川六省份的国有、民营和外资企业员工发放调查问卷,并进行研究数据的收集。共回收615份调查问卷,剔除填写答案过于一致、有明显缺失值、反向问题检验不合格等无效问卷,得到417份有效问卷。样本基本情况如表1所示。

| 性别 | 男 | 59% | 年龄 | 25岁及以下 | 23% | |

| 女 | 41% | 26–30岁 | 21.30% | |||

| 学历 | 高中及以下 | 5.30% | 31–35岁 | 25.90% | ||

| 大专 | 22.30% | 36–40岁 | 16.30% | |||

| 本科 | 53% | 41–45岁 | 6.50% | |||

| 硕士及以上 | 19.40% | 46岁及以上 | 7% | |||

| 企业性质 | 国有企业 | 31.28% | 所在企业受疫情的

影响程度 |

非常不受影响 | 1.20% | |

| 民营企业 | 45.37% | 不受影响 | 9.10% | |||

| 合资或外资 | 23.35% | 比较不受影响 | 24.50% | |||

| 职位 | 员工 | 50.80% | 说不准 | 8.40% | ||

| 基层管理者 | 21.80% | 比较受影响 | 25.40% | |||

| 中层管理者 | 21.10% | 受影响 | 18.20% | |||

| 高层管理者 | 6.20% | 非常受影响 | 13.20% |

1. 量子型领导。采用辛杰等(2020b)开发的量子型领导测量问卷,共有7个维度,34个题项,7个维度分别是自觉觉他、连接交互、探索求新、和合共赢、利他包容、赋能无为、重建秩序。该量表的α系数为0.988。

2. 个人组织匹配。采用Resick等(2007)研究中采用的个人组织匹配量表,共有4个题项,如“我觉得我认为这个组织的价值观和个性反映了我的价值观和个性”。该量表的α系数为0.949。

3. 员工工作幸福感。采用Zheng等(2015)研究开发的员工幸福感中员工工作幸福感维度测量量表,共有5个题项,如“总体来说,我对我从事的工作感到非常满意”。该量表的α系数为0.938。

4. 情绪衰竭。采用Schaufeli等(1996)研究开发的职业倦怠调查中的情绪衰竭子量表,共有6个题项,如“我的工作使我疲惫不堪”。该量表的α系数为0.938。

四、数据分析与结果 (一) 共同方法偏差分析为避免共同方法偏差对研究结果产生影响,本文采用Hurman单因子检验法,根据Spss23.0运行结果来看,未旋转时析出的第一个因子的方差解释率为40.521%,未达到50%,因此,样本并没有较为严重的共同方法偏差。

(二) 描述性统计表2列出了各变量的均值、标准差和相关系数。

| 变 量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1.年龄 | 1 | ||||||||

| 2.教育程度 | 0.02 | 1 | |||||||

| 3.工作时间 | 0.75** | –0.04 | 1 | ||||||

| 4.职位 | 0.56** | 0.16** | 0.45** | 1 | |||||

| 5.企业受疫情影响程度 | 0.17** | 0.12* | 0.13** | 0.25** | 1 | ||||

| 6.量子型领导 | –0.07 | –0.07 | –0.10* | 0.02 | –0.08 | 1 | |||

| 7.个人组织匹配 | 0.05 | –0.06 | 0.05 | 0.11* | –0.09 | 0.63** | 1 | ||

| 8.情绪衰竭 | –0.07 | –0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | –0.33** | –0.35** | 1 | |

| 9.员工工作幸福感 | 0.09 | –0.01 | 0.04 | 0.14** | –0.12* | 0.63** | 0.74** | –0.41** | 1 |

| 平均值M | 2.83 | 3.86 | 2.37 | 1.83 | 4.55 | 5.32 | 5.39 | 5.21 | 3.31 |

| 标准差SD | 1.47 | 0.80 | 1.34 | 0.97 | 1.61 | 1.23 | 1.09 | 1.27 | 1.38 |

| 注:n=417;**表示p<0.01,*表示p<0.05。 | |||||||||

从表2可以看出,量子型领导和员工工作幸福感的相关系数为0.63,量子型领导和个人组织匹配的相关系数为0.63,个人组织匹配和员工工作幸福感的相关系数为0.74,上述相关系数均在0.01的水平上显著,以上结果初步支持了假设1、假设2和假设3。

(三) 模型拟合优度检验为验证本文所构建模型各个构念的区分效度,本文运用Mplus7.4对量子型领导、个人组织匹配、情绪衰竭、员工工作幸福感进行验证性因子分析(CFA),结果如表3所示。从中可见,四因子模型的各项指标均符合标准(χ2/Df=3.60,RMSEA=0.079,CFI=0.980,TLI=0.975,SRMR=0.017),且明显优于其他类型的因子构建。

| χ2 | Df | χ2/Df | RMSEA | CFI | TLI | SRMR | |

| 四因子模型 | 255.89 | 71 | 3.60 | 0.079 | 0.980 | 0.975 | 0.017 |

| 三因子模型1 | 999.19 | 71 | 14.07 | 0.173 | 0.902 | 0.880 | 0.081 |

| 三因子模型2 | 901.47 | 74 | 12.18 | 0.164 | 0.912 | 0.892 | 0.077 |

| 三因子模型3 | 858.47 | 74 | 11.60 | 0.159 | 0.917 | 0.898 | 0.067 |

| 两因子模型4 | 1667.45 | 76 | 21.94 | 0.224 | 0.832 | 0.798 | 0.112 |

| 单因子模型5 | 2153.34 | 77 | 27.97 | 0.254 | 0.780 | 0.740 | 0.012 |

| 注:n=417。1表示将量子型领导和个人组织匹配合并为一个潜在因子,2表示将个人组织匹配和情绪衰竭合并为一个潜在因子,3表示将情绪衰竭和反生产行为合并为一个潜在因子,4表示将量子型领导、个人组织匹配和情绪衰竭合并为一个潜在因子,5表示将所有变量合并为同一个潜在因子。 | |||||||

本文采用层级回归对假设进行进一步检验,回归结果如表4所示。回归结果表明,量子型领导对个人组织匹配(M2,β=0.633,P<0.01)和员工工作幸福感(M4,β=0.628,P<0.01)的影响均在0.01的水平上显著正相关,由此假设1和假设2通过验证。个人组织匹配对员工幸福感(M5,β=0.730,P<0.01)有显著的正向影响,由此假设3通过验证。为检验个人组织匹配的中介作用,本文将控制变量、自变量(量子型领导)、中介变量(个人组织匹配)先后放入模型中,加入个人组织匹配后,量子型领导对员工工作幸福感的回归系数从0.628下降至0.277,但回归系数仍显著,个人组织匹配在量子型领导与员工工作幸福感之间起部分中介作用,由此假设4通过验证。为提高分析的准确性,本文采用Bootstrap方法对中介效应进一步检验,样本量选择5000,95%的置信区间CI为[0.2374,0.3981],不包括0,表明中介效应显著,且中介效应为0.3106。此外,在控制了中介变量后,量子型领导对员工工作幸福感的影响仍显著(95%的置信区间CI为[0.1740,0.3149])。因此,个人组织匹配在量子型领导与员工工作幸福感中发挥部分中介的作用。

| 解释变量 | 个人组织匹配 | 员工工作幸福感 | ||||||

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |

| 控制变量 | ||||||||

| 年龄 | −0.010 | 0.011 | 0.079 | 0.100 | 0.087 | 0.094 | 0.067 | 0.047 |

| 教育程度 | −0.074 | −0.021 | −0.017 | 0.035 | 0.037 | 0.047 | 0.034 | 0.034 |

| 工作时间 | −0.001 | 0.076 | −0.073 | 0.004 | −0.072 | −0.039 | −0.027 | −0.015 |

| 职位 | 0.154* | 0.071 | 0.173** | 0.091 | 0.061 | 0.052 | 0.069 | 0.076* |

| 企业受疫情影响程度 | −0.118* | −0.065 | −0.166** | −0.113** | −0.080* | −0.077* | −0.073** | −0.071* |

| 自变量 | ||||||||

| 量子型领导 | 0.633** | 0.628** | 0.277** | 0.252** | 0.251** | |||

| 中介变量 | ||||||||

| 个人组织匹配 | 0.730** | 0.554** | 0.521** | 0.517** | ||||

| 调节变量 | ||||||||

| 情绪衰竭 | −0.135** | −0.153** | ||||||

| 交互项 | ||||||||

| 个人组织匹配×情绪衰竭 | 0.113** | |||||||

| R2 | 0.031 | 0.420 | 0.049 | 0.432 | 0.565 | 0.610 | 0.625 | 0.637 |

| ΔR2 | 0.031 | 0.389 | 0.049 | 0.383 | 0.517 | 0.178 | 0.015 | 0.012 |

| F | 2.62* | 49.5** | 4.2** | 51.9** | 88.8** | 91.3** | 85.0** | 79.5** |

| 注:n=417,数据为标准化数值,**表示p<0.01,*表示p<0.05。 | ||||||||

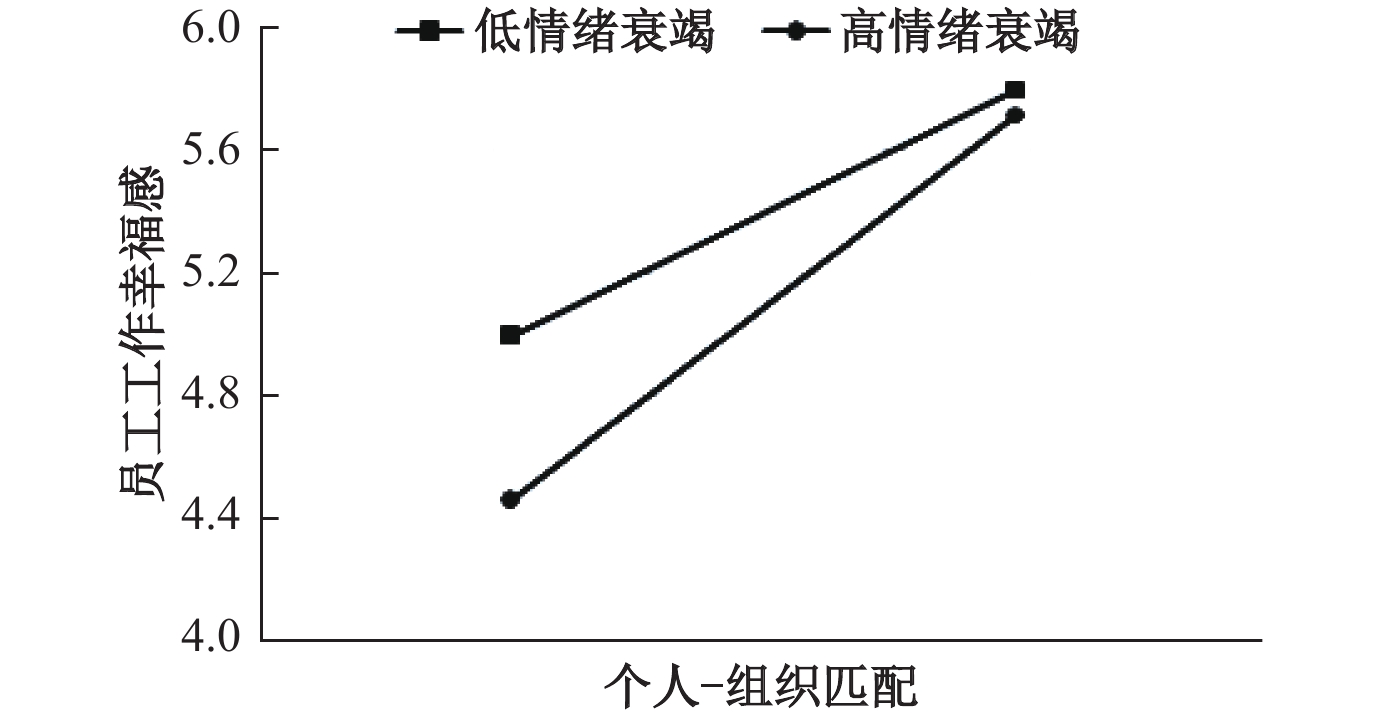

为检验情绪衰竭的调节作用,本文首先在将量子型领导、个人组织匹配、情绪衰竭进行数据标准化的基础上,构建个人组织匹配和情绪衰竭的乘积项。回归结果表明,个人组织匹配和情绪衰竭的交互项在0.01的水平上显著(M8,β=0.113,P<0.01),表明情绪衰竭调节了个人组织匹配和员工工作幸福感之间的关系。

为了进一步说明情绪衰竭的调节作用,分别检验在高(M+1SD)情绪衰竭和低(M–1SD)情绪衰竭的情况下,个人组织匹配对员工工作幸福感的作用。由图2可知,相对于低情绪衰竭的员工,个人组织匹配对高情绪衰竭的员工工作幸福感影响更大,假设5通过验证。

|

| 图 2 调节效应图 |

2020年年初突发的新冠肺炎疫情作为VUCA不确定时代的重要表征,致使企业尤其是中小企业经营受到较为沉重的打击,疫情不确定性情境下员工工作幸福感受到前所未有的挑战,这也反过来影响企业的可持续经营。疫情危机之下理论界和实务界都在探索如何重振和提升员工的工作幸福度,从而帮助企业度过疫情难关并实现可持续发展。本文引入量子型领导这一与疫情不确定性特征高度契合的前因变量,在中国新冠肺炎疫情逐渐得到控制和企业逐渐复工复产时期收集的企业员工调查有效问卷417份,基于量子型领导视角实证研究其对员工工作幸福度的影响机制。实证研究结果表明,在疫情不确定性情境下,量子型领导对员工工作幸福感有显著的正向影响,具有量子思维的量子型领导能够有效提升员工在不确定情境下的工作幸福感;个人组织匹配在量子型领导对员工工作幸福感的影响过程中发挥较大程度的中介作用;作为情境变量的情绪衰竭正向调节个人组织匹配与员工工作幸福感之间的关系,即员工的情绪衰竭程度越高,其个人组织匹配对员工工作幸福感的影响越大。

(二) 理论贡献本研究对解释疫情不确定性情景下,量子型领导影响员工工作幸福感的内在机制和情景条件具有一定的理论贡献,主要体现在以下两方面:

第一,提出在疫情不确定情境下量子型领导是提升员工工作幸福感的重要前因,拓展了领导行为对员工工作幸福感的影响机制研究。既往的相关研究大多关注的是确定情境下的领导类型和领导行为,如变革型领导、真实型领导对员工工作场景中的幸福感有显著的正向作用(谢义忠和吴萍,2017;Rahimnia和Sharifirad,2015),鲜有关注不确定性情景下尤其是类似于新冠肺炎疫情危机的不确定性情境下,如何诉诸合理合情的领导行为来提升员工的工作幸福感的问题。而新冠肺炎疫情情境下员工工作幸福感具有新的情景规定性,需要探寻更有效、更合理的领导行为前因。本研究认为疫情不确定性情景是VUCA时代的重要表征之一,而量子型领导以其应对不确定性、重建秩序、自度度他、探索求新、连接交互等内在特性与不确定性情境深度匹配,因此,将量子型领导作为员工工作幸福感影响的前因变量具有较高的合理性。本文的实证结果表明,量子型领导能够在疫情不确定性情境下有效提升员工的工作幸福感,拓展和丰富了理论界基于领导风格视角对员工工作幸福感影响的研究。

第二,揭示了疫情不确定性情景下量子型领导对员工工作幸福感的影响机制,证实了个人组织匹配的中介效应以及情绪衰竭的调节作用。其一,本文基于自我决定理论,从个人组织匹配视角证实了新冠肺炎疫情情境下个人组织匹配在量子型领导与员工工作幸福感之间发挥中介效应。在证实个人组织匹配对员工的行为有显著影响的基础上,进一步验证了个人组织匹配程度高的员工在企业突发困境时更能够保持良好心态并与企业共渡难关。其二,疫情不确定性情景使得员工个人的收入保障、职业前景堪忧,不同程度地存在情绪衰竭的状态,本文基于资源保存理论实证了情绪衰竭能够调节个人组织匹配对员工工作幸福感的作用,区别于以往大多关注员工情绪衰竭前因后果的研究,将情绪衰竭当成调节变量并通过检验,有助于挖掘影响员工工作幸福感的组织与情境因素,便于构建更为完整的理论模型,为相关的实证研究提供了新思路。

(三) 实践启示第一,倡导企业在不确定性时代培育量子型领导,锤炼、塑造量子型的领导特征,为企业从量子型领导视角提升员工工作幸福感,从而度过危机并实现可持续经营提供新的视角和思路。员工工作幸福感对组织的生存与可持续性发展具有不可替代的重要作用(Spreitzer和Porath,2012),本文的实证研究结论证实了量子型领导对员工工作幸福度的正向影响,其实践启示在于为企业培育量子型领导提供理论支持。辛杰(2020)构建了量子型领导的7个维度,在不确定性情境下可从这7个方面锤炼、塑造量子型的领导特征。(1)重建秩序。当组织陷入危机、外界环境进入不确定状态时迅速调整,能够驾驭无秩序的环境和事情,化解危机并采取合理的措施,并且在困境中也乐观积极地找寻合理的解决办法。(2)连接交互。要随时、到位地重新审视自我并分析组织的外部环境影响,从困局窘境中归零思考,以利于打开更广阔的局面和思路。领导须有远见卓识,在以不确定为常态的环境中将重建秩序作为常态。(3)自觉觉他。建立基于“灵商”的自觉觉他能力,摆脱各种自己觉悟的障碍,建立国家、民族、企业的发展共同体,将企业的社会责任实践纳入企业的发展战略中来。(4)探索求新。在现有思路的基础上跳出藩篱,而不墨守成规,拥抱多样性,将差异带进组织,跳出某个情境、建议、策略或问题,无止境地探究更优的解决方案和多种可能性。(5)和合共赢。不仅要把握不同事物之间的外在共性,更要透过事物的现象去探寻不同事物之间的内在共性,在有限之中把握无限,预见更宏大的模式,使得自身从中产生更深层次的潜能。(6)利他包容。具备普度众生的利他之心,重视的是竞合关系而非零和博弈关系,抛开了一己之私或者以自我视角看问题的局限。(7)赋能无为。强调去中心化和无边界,给予员工一定的空间和自由度,打破科层制的管理模式,充分倾听员工的声音,让员工能够在组织畅所欲言,放手大胆地去创新,将组织变成一个员工成就自我的创业平台。

第二,疫情不确定情境下的员工工作幸福感有了新的内在规定性,要求企业借“疫情”进行反思和自我觉醒,塑造量子思维的企业文化观,以此提高员工个人的组织匹配度。此次新冠肺炎疫情给我们带来的不仅是伤痛,更是阵痛之后的觉醒,领导者对此次事件要放大时空去看,借此机会在“事儿上磨练”,将修行变成人生的常态,承担起自我责任,让更多人借光走出黑暗,帮助员工实现圆满的幸福。应把握不确定性日渐增强的时局态势,加强组织内部的价值观塑造,建设基于量子思维的企业文化理念、制度与落地实施体系,对员工实行面对疫情不确定性下的价值观宣贯与沟通,使得员工能够高度认同组织的价值观。卓越企业大多是在经历多重危机后磨砺出来的,社会危机既是危机也是机遇,在危机时期,优秀的企业反而能够汇聚员工的向心力,众志成城,此时也正是企业家、管理者们重新审视与确定企业价值观和使命感的好时候,可以此来提高员工与组织的匹配程度。比如,新冠肺炎疫情让广大企业员工深刻体悟了“命运共同体”的精义,在这个情境下企业深入打造基于“和谐共生”“自他不二”“集体向善”等核心价值观,将有助于提高员工与组织的匹配程度。

第三,疫情不确定情境下的员工工作幸福感有了新的情景属性,企业应高度关注疫情给员工带来的恐慌和情绪衰竭现象,并采取措施予以消解。一些优秀企业的做法值得学习,比如,餐饮业作为遭受疫情影响最为严重的行业,不少餐饮企业面临资金链断裂、员工被迫失业等问题,盒马开启了“共享员工”模式,发出“盒马吸纳餐饮员工来培训上班”的声明,并接收了来自餐饮业近500名共享员工。“共享员工”的行为使企业不仅能够灵活调整企业的用工模式,而且使员工得到妥善的安排,从而及时破解了餐饮企业的困境,员工的情绪衰竭现象也得到有效的消解。只有人心稳定,恐慌和情绪衰竭现象得到消解,员工才会在工作中投入足够的精力,实现更高的工作幸福感。

(四) 研究不足与展望在样本取样方面,本研究受疫情期间限行影响,采用问卷星进行电子问卷的收集,而未能进行现场问卷的收集工作。由于面向群体单一,样本量不够大,虽然通过了同源检验,但调研结果是否具有普适性仍值得进一步探索。未来可扩大样本来源,区分不同时间段和不同调研对象,选取不同行业、不同地域的领导和员工分别进行跨层次调查研究。在变量选取方面,量子型领导作为新兴研究领域,相关内涵释义与概念界定有待进一步厘清,本文探索性地选取量子型领导作为自变量,未来可对量子型领导的影响机制尤其是不确定性情境下的管理问题进行多方位的实证探索。

| [1] | 陈卫旗. 组织与个体的社会化策略对人-组织价值匹配的影响[J].管理世界,2009(3). |

| [2] | 丹娜•左哈尔. 量子领导者: 商业思维和实践的革命[M]. 北京: 机械工业出版社, 2016. |

| [3] | 李静, 郭永玉. 金钱对幸福感的影响及其心理机制[J].心理科学进展,2007(6). |

| [4] | 王雁飞, 朱瑜. 组织社会化与员工行为绩效−基于个人-组织匹配视角的纵向实证研究[J].管理世界,2012(5). |

| [5] | 王忠, 张琳. 个人-组织匹配、工作满意度与员工离职意向关系的实证研究[J].管理学报,2010(3). |

| [6] | 谢义忠, 吴萍. 变革型领导、社会交换关系对员工工作场景中主观幸福感的影响[J].软科学,2017(2). |

| [7] | 辛杰. 量子管理: 不确定时代的管理变革[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020. |

| [8] | 辛杰, 谢永珍, 范蕾. VUCA背景下量子型领导的源起、维度与测量[J].商业经济与管理,2020a(4). |

| [9] | 辛杰, 谢永珍, 屠云峰. 从原子管理到量子管理的范式变迁[J].管理学报,2020b(1). |

| [10] | 朱武祥, 张平, 李鹏飞, 等. 疫情冲击下中小微企业困境与政策效率提升−基于两次全国问卷调查的分析[J].管理世界,2020(4). |

| [11] | Cable D M, Parsons C K. Socialization tactics and person–organization fit[J].Personnel Psychology,2001,54(1):1–23. |

| [12] | Danna K, Griffin R W. Health and well-being in the workplace: A review and synthesis of the literature[J].Journal of Management,1999,25(3):357–384. |

| [13] | Deci E L, Olafsen A H, Ryan R M. Self-determination theory in work organizations: The state of a science[J].Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior,2017,4:19–43. |

| [14] | Depoux A, Martin S, Karafillakis E, et al. The pandemic of social media panic travels faster than the COVID-19 outbreak[J].Journal of Travel Medicine,2020,27(3). |

| [15] | Eichenbaum M S, Rebelo S, Trabandt M. The macroeconomics of epidemics[R]. NBER Working Papers 26882, 2020. |

| [16] | Fairholm M R. A new sciences outline for leadership development[J]. Leadership & Organization Development Journal,2004,25(4):369–383. |

| [17] | Guan Y J, Deng H, Zhou X Y. Understanding the impact of the COVID-19 pandemic on career development: Insights from cultural psychology[J].Journal of Vocational Behavior,2020,119:103438. |

| [18] | Hobfoll S E, Halbesleben J, Neveu J P, et al. Conservation of resources in the organizational context: The reality of resources and their consequences[J].Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior,2018,5:103–128. |

| [19] | Holt-Lunstad J, Smith T B, Baker M, et al. Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: A meta-analytic review[J].Perspectives on Psychological Science,2015,10(2):227–237. |

| [20] | Hsing A, Zhang J S, Peng K, et al. A rapid assessment of psychological distress and well-being: Impact of the COVID-19 pandemic and shelter-in-place (4/17/2020)[EB/OL]. https://ssrn.com/abstract=3578809, 2020-04-17. |

| [21] | Karatepe O M, Tekinkus M. The effects of work-family conflict, emotional exhaustion, and intrinsic motivation on job outcomes of front-line employees[J].International Journal of Bank Marketing,2006,24(3):173–193. |

| [22] | Kim T Y, Cable D M, Kim S P. Socialization tactics, employee proactivity, and person-organization fit[J].Journal of Applied Psychology,2005,90(2):232–241. |

| [23] | Kristof A L. Person-organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications[J].Personnel Psychology,1996,49(1):1–49. |

| [24] | Lauver K J, Kristof-Brown A. Distinguishing between employees’ perceptions of person-job and person-organization fit[J].Journal of Vocational Behavior,2001,59(3):454–470. |

| [25] | Lee R T, Ashforth B E. A meta-analytic examination of the correlates of the three dimensions of job burnout[J].Journal of Applied Psychology,1996,81(2):123–133. |

| [26] | Maslach C, Jackson S E. Burnout in health care professions: A social psychological analysis[A]. Social psychology of health and illness[C]. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1982. |

| [27] | Maslach C, Schaufeli W B, Leiter M P. Job burnout[J].Annual Review of Psychology,2001,52:397–422. |

| [28] | O’Reilly III C A, Chatman J, Caldwell D F. People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit[J]. Academy of Management Journal,1991,34(3):487–516. |

| [29] | Page K M, Vella-Brodrick D A. The ‘What’, ‘Why’ and ‘How’ of employee well-being: A new model[J].Social Indicators Research,2009,90(3):441–458. |

| [30] | Rahimnia F, Sharifirad M S. Authentic leadership and employee well-being: The mediating role of attachment insecurity[J].Journal of Business Ethics,2015,132(2):363–377. |

| [31] | Resick C J, Baltes B B, Shantz C W. Person-organization fit and work-related attitudes and decisions: Examining interactive effects with job fit and conscientiousness[J].Journal of Applied Psychology,2007,92(5):1446–1455. |

| [32] | Ruiz-Palomino P, Martínez-Cañas R, Fontrodona J. Ethical culture and employee outcomes: The mediating role of person-organization fit[J].Journal of Business Ethics,2013,116(1):173–188. |

| [33] | Ryff C D. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being[J].Journal of Personality and Social Psychology,1989,57(6):1069–1081. |

| [34] | Schaufeli W B, Leiter M P, Maslach C, et al. The maslach burnout inventory-general survey[A]. Maslach C, Jackson S E, Leiter M P. MBI manual[M]. 3rd ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1996. |

| [35] | Schaufeli W B, Leiter M P, Maslach C. Burnout: 35 years of research and practice[J].Career Development International,2009,14(3):204–220. |

| [36] | Şenses B, Temoçin P. An interdisciplinary study: Quantum leadership and hybrid leadership[J]. Springer Proceedings in Comlexity,2016(39):547–559. |

| [37] | Spreitzer G, Porath C. Creating sustainable performance[J]. Harvard Business Review,2012,90(1-2):92–99. |

| [38] | Wilson M G, DeJoy D M, Vandenberg R J, et al. Work characteristics and employee health and well-being: Test of a model of healthy work organization[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2004,77(4):565–588. |

| [39] | Yang L Q, Che H S, Spector P E. Job stress and well-being: An examination from the view of person-environment fit[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2008,81(3):567–587. |

| [40] | Youngblood M D. Leadership at the edge of CHAOS: From control to creativity[J]. Strategy & Leadership,1997,25(5):8–14. |

| [41] | Zheng X M, Zhu W C, Zhao H X, et al. Employee well-being in organizations: Theoretical model, scale development, and cross-cultural validation[J]. Journal of Organizational Behavior,2015,36(25):621–644. |

| [42] | Zohar D. The quantum self[M]. New York: Harper Perennial Publishers, 1991. |

| [43] | Zohar D. Rewiring the corporate Brain: Using the new science to rethink how we structure and lead organizations[M]. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 1997. |