2020第22卷第5期

2.浙江农林大学 经济管理学院,浙江 杭州 311300

随着我国自主品牌工程的不断推进,并购国外品牌成为企业建设和发展品牌的新途径。通过并购,企业不仅可以合法化获取标的品牌和相应品牌资源,同时也可帮助企业跨越经济和贸易壁垒,降低企业的运营成本(Schweizer,2005)。例如,海尔集团在拓展欧美市场时,就斥资54亿美元收购GE在美国的业务,从而一举打开海尔的西方市场。继而,越来越多的中国企业也开始采取并购策略来加快其国际化步伐(Chen和Wang,2014)。在实践中,有些并购难以被消费者立刻接受,甚至导致品牌抵制行为。例如,联想集团在收购IBM的PC事业部之际,大量消费者在网络上公开表达不满,并呼吁抵制。这其中可能的原因在于,并购会促使消费者对原有品牌形象产生认知失调和冲突,从而影响其品牌态度及购买意向(Bekier和Shelton,2002;Lee等,2011;郭锐等,2012)。换言之,被并购后的品牌稀释了消费者对原有并购品牌的真实性感知,产生了对原有品牌的负面情绪。

学者们针对品牌并购的结果进行了大量研究。部分学者认为,品牌并购可给企业带来积极影响。并购企业和被并购企业之间的互补可以打造完整的产品拼图,从而有益于双方企业的发展(李飞等,2019)。但也有学者提出反对观点,并指出双方企业对彼此的组织合法性认同决定并购是否成功(Joshi等,2020)。例如,当中档汽车品牌收购豪华汽车品牌时,消费者往往会给出较低评价(Štrach和Everett,2006)。同时,由于民族中心主义的影响,并购条件下的母国消费者会对目标企业的品牌持有负面态度并减少购买(汪涛等,2012)。本文认为,造成以上分歧的一个重要原因是学者们没有考虑到并购条件下消费者对原有品牌的真实性感知。当某个品牌被另一品牌吞并时,原有的品牌概念和能量被所并购的品牌稀释,消费者接收到原有的品牌信息发生了变化,从而产生认知和行为的改变(姚鹏和王新新,2014)。基于此,本文拟从品牌真实性的角度(Coary,2013;许晖等,2018),研究并购情境下品牌真实性对消费者品牌认知和品牌行为的重要影响。

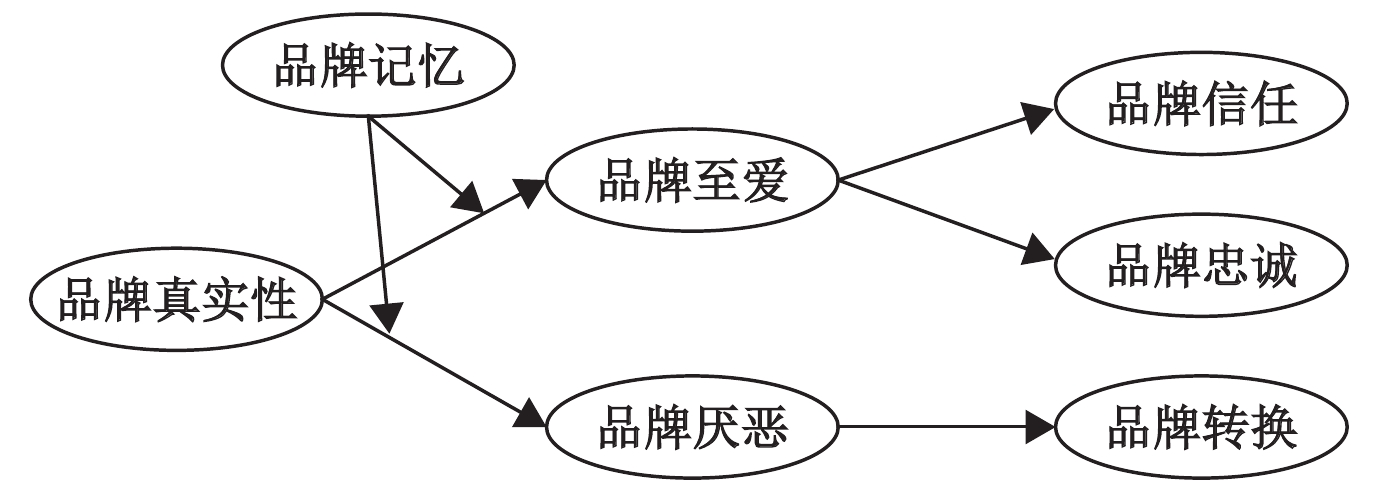

消费者对被并购品牌的态度较为复杂,喜好品牌的消费者仍会保持其对品牌的忠诚而继续购买,也不乏消费者因对并购方品牌的负面印象而对其产生厌恶并最终放弃购买。本文认为,在并购条件下,品牌真实性会塑造引发消费者对品牌的不同态度和对立认知,故本文选取品牌至爱(Brand love)和品牌厌恶(Brand hate)作为从品牌真实性到品牌行为的传导变量。同时,参考既往并购研究中对消费者品牌行为指标的衡量策略,本文选取了品牌信任、品牌忠诚和品牌转换作为最终结果变量。另外,传染理论指出,客体之间的传染效应会因为彼此接触而产生(Argo等,2006)。所以本文进一步探索,消费者对品牌的记忆是否会因品牌的接触而传染和迁移,从而改变消费者处理品牌信息的能力,最终影响其品牌行为。

本文立足于品牌真实性视角,以消费者认知和行为为切入点,较为系统地梳理了并购的结果影响,解决了以往研究的分歧,丰富了品牌真实性在并购情境中的具体应用。同时,本文也将品牌记忆纳入上述研究框架中,阐明了品牌至爱和品牌厌恶预测的后续意向和行为,并阐述了品牌记忆作为边界条件的作用,扩展了品牌记忆的研究框架,为后续相关研究提供了新视角。实践层面上,本文也为企业如何更好地进行品牌建设提供了有益的借鉴。

二、相关理论与研究假设 (一) 品牌真实性“真实性”一词来自于希腊语“autos”,是由哲学学者首先提出的,意指某一物品是否具有“权威”“正宗”“准确”等属性(Rose和Wood,2005;Moulard等,2016)。因此,真实性最早被理解为物品的自然真实、纯粹和不虚假。随后,真实性的内涵进一步被赋予了诸如“真诚、纯真和独创性”(Fine,2003)、“符号的”及“道德的”(Leigh等,2006)等多重内涵。随着真实性这一概念的不断发展,营销学者开始将这一概念嫁接到品牌之上,提出了品牌真实性的概念(Beverland和Farrelly,2010),意指消费者感知到的品牌是否具有清晰的经营理念和信守承诺(Morhart等,2015),并能否保持其核心理念、文化传统、设计风格和产品品质等品牌要素(Spiggle等,2012)。在企业品牌行为上,真实性较高的品牌都会信奉弱商业导向和强品牌形象的品牌经营理念(Akbar和Wymer,2017)。从上述定义可以发现,品牌真实性是由消费者的主观感知建构起来的心理产物,反映了消费者对品牌价值观、原则和实际外显的一致性知觉(Fritz等,2017)。

社会心理学者认为个人身份、外部力量和社会压力是消费者寻求真实性的主要驱动力(Ilicic等,2019),具有真实性的品牌能够满足人们认识自我、发现自我和展示自我的内在需求(徐伟等,2017),且对产品设计风格、传统制作工艺的传承等品牌各要素之间的平衡与协调进行评价。品牌真实性至关重要(Beverland和Farrelly,2010),体现了消费者对品牌管理者内在动机(如是否热爱自己的工作等)的主观判断(Lude和Prügl,2018)。大量研究指出,品牌真实性对消费者自我认知、品牌评价和购买决策具有重要影响。综上所述,本文认为,品牌真实性是消费者对特定品牌从内部管理者到外部产品质量与功能乃至品牌形象等要素全面衡量后的结果。

在并购条件下,品牌真实性不仅是消费者关注的重心,也是企业管理决策的重点。由于外来品牌势力的影响,被并购品牌在并购后的不确定性大幅增加(郭锐等,2012),最终导致消费者质疑并购后品牌能否保持其品牌真实性(姚鹏和王新新,2014;党萌和张敬惠,2016)。消费者会担心并购后品牌的管理团队能否保持原有的工作态度以及品牌产品能否保持原有的功能和高标准。此外,也有企业并购后采取保留原有团队和保留原有的功能等措施以维持并购品牌的真实性的做法,如中国吉利在并购瑞典品牌沃尔沃后宣称保留原有的管理团队、产品标准以及功能等,目的是让人们相信并购后品牌能前后始终如一,从而保障沃尔沃的品牌真实性。

总之,品牌真实性不仅是品牌资产的重要组成,也是消费者品牌选择意愿的基础。并购条件下品牌真实性的相关研究依然非常有限,许多内容尚未涉及。如现有研究仅简单研究了品牌真实性与购买意向两者之间的关系,其中的重要中介变量与调节变量尚未涉及。更重要的是,消费者对品牌真实性的评价是基于情景的(Schallehn等,2014),尤其在被并购品牌由并购方品牌收购的情景下,由于并购方品牌的负面信息导致部分消费者开始对品牌产生厌恶而开始转换品牌。因此,对并购条件下品牌真实性的作用进行系统梳理和实证检验就显得非常必要。

(二) 品牌至爱、品牌厌恶与品牌真实性品牌至爱是满意的消费者对特定品牌的情感依恋程度,包含个体对品牌的热情、响应和宣言等(Carroll和Ahuvia,2006)。卫海英和骆紫薇(2012)认为吸引、激情和承诺是衡量品牌至爱的关键。品牌至爱的实质是消费者自身和品牌的契合与整合,它不仅是消费者对品牌积极认知的结果,也是消费者对品牌情感依恋的体现(金明,2012)。因此,只有当品牌引起个体的情感共鸣时,消费者才会产生爱的感觉(朱振中等,2014)。Batra等(2012)认为消费者能够从那些具有卓越的产品品质与功能、能帮助消费者实现自我认同或获得内在的奖励和满足的品牌上获得爱的感觉。此外,品牌的诚信、管理者对质量的承诺以及道德责任感也能有效地推动品牌至爱(Napoli等,2014)。

相反,品牌厌恶与人们的负面情绪和反应相关(Rossiter和Bellman,2012),当消费者经历了负面品牌体验、消费者感知到自我形象和品牌形象之间的不一致、企业在法律道德上的不当行为,皆会使消费者产生品牌厌恶(Bryson等,2013;Zarantonello等,2016)。一旦消费者对某品牌产生厌恶,他们就会对品牌产生敌对情绪,以至于产生有意疏而远之的内心反应。可见,品牌厌恶是消费者对品牌产生负面情绪和意欲远离的感觉。品牌厌恶的基本内容主要包括人们对品牌的厌恶、轻蔑和生气(Fetscherin,2019),充满敌意的品牌厌恶者会对品牌进行攻击、报复乃至蓄意破坏等。

如上文所述,品牌真实性是消费者对品牌各种线索评判的结果,只有当消费者对品牌内在和外在属性充分了解后,他们才会对品牌产生积极的真实性评价(徐伟等,2017)。品牌的内在属性与产品使用价值高度相关,它是人们产生消费欲望的基本动力,当消费者正面肯定品牌产品的功能与品质时,消费者才会对品牌产生好的真实性评价(Lude和Prügl,2018)。尽管品牌的外在属性(如品牌的核心理念、管理团队的态度与行为等)无关于产品特质,但它可以帮助消费者识别产品品质并规避购买风险,并进一步形成独特的品牌特质,以满足人们认识、发现和展示自我的内在需求。当消费者意识到其自我形象和生活方式与品牌发生重叠时,品牌至爱就会出现(Bergkvist和Bech-Larsen,2010)。若品牌不能帮助消费者规避风险,消费者的安全感就会受到威胁,继而产生对品牌厌恶的情感(Fetscherin,2019)。

在并购条件下,如果品牌能保证高的品牌真实性时,其产品品质会保持其质量。品牌管理者会对事业保持高的热情,并对消费者产生品牌承诺,唤起消费者的情感共鸣和对品牌的热情和期望,乃至让他们产生“爱”的感觉。反之,并购后的品牌如果不能保持高品牌真实性或难以实现其品牌承诺,消费者就开始质疑未来品牌的确定性,进而影响其与品牌之间的关系,乃至他们会因自我受到威胁而对品牌产生厌恶、轻蔑甚或生气。因此,本文提出下述假设:

假设1a:品牌真实性正向影响品牌至爱。

假设1b:品牌真实性负向影响品牌厌恶。

(三) 品牌信任、品牌忠诚与品牌至爱Chaudhuri和Holbrook(2002)认为信任是一个人对另一个人的可靠性和完整性的肯定,并可分为情感信任(意图和完整性)和功能信任(行为和可靠性)。品牌与其消费者之间的成功关系是互动、联系和持续的(Vargo和Lusch,2017),品牌信任是成功维系品牌和消费者关系的关键(Delgado等,2001)。消费者会根据对品牌的认知和情感来判断一个品牌是否值得信赖(Delgado-Ballester,2004),当消费者相信品牌将以真诚和诚实的方式表现时,他们更倾向于信任品牌(Sung和Kim,2010),Chaudhuri和Holbrook(2001)将品牌信任描述为消费者对品牌履行承诺能力的信任程度。在品牌与消费者保持频繁互动和联系的情况下能唤起消费者内心对品牌的热情和期望,甚至产生“爱”的感觉。如果并购后的品牌能让人们产生快乐、欣喜或赞叹等情感以消除对购买决策感到不确定或不安全时,消费者就会更加信赖该品牌。

品牌忠诚是消费者对未来重复购买品牌产品或服务的一种根深蒂固的心理承诺,它包括态度忠诚和行为忠诚。Thomson等(2005)推断品牌要想赢得消费者的忠诚,就要培养消费者对品牌的爱、狂热与依恋;Carroll和Ahuvia(2006)的研究表明品牌至爱对积极的口碑传播有显著和积极的直接影响,对品牌怀有“爱”的消费者将更愿意向朋友推荐自己喜欢的品牌;Bergkvist和Bech-Larsen(2010)证实止痛药、食品、个人护理用品和电子产品等多个品牌的至爱者更愿意重复购买自己喜欢的品牌。因此,如果消费者是某个品牌的至爱者,那么他们更愿意溢价和重复购买该品牌的商品。随着体验经济时代的到来,培养消费者对品牌长期的积极情感是形成品牌忠诚的前提和基础(金明,2012)。若消费者能成为并购后品牌的至爱者,那么他们就会忽视竞争品牌的广告、长期重复购买该品牌产品。因此,本文提出下述假设:

假设2a:品牌至爱正向影响品牌信任。

假设2b:品牌至爱正向影响品牌忠诚。

(四) 品牌转换与品牌厌恶根据Breivik和Thorbjørnsen(2008)的研究,消费者对品牌关系的感知密切程度取决于消费者对品牌的情感反应。当一个人对某一品牌感受消极时,他与品牌之间的关系就会变得疏远。当消费者对品牌的厌恶累积到一定程度时,他们会不想与目标品牌再有任何关系,此时,他们会通过转向竞争对手或根本不消费该品牌产品来避免再与其发生关联(Zarantonello等,2016)。Hegner等(2017)发现品牌厌恶由过去负面的经历、符号不协调、意识形态不兼容三个决定因素引发,并导致品牌转移、负面口碑和品牌报复三种行为结果。Fetscherin(2019)根据情绪的组合确定了品牌厌恶的五种类型,每种类型又会导致不同的行为结果,包括品牌转移、私下和公开的抱怨、品牌报复以及为了伤害品牌而做出的经济牺牲。综上,当消费者对并购后的品牌产生强烈厌恶感时,他们就会通过不购买该品牌产品或者转向竞争对手品牌等方式来回避该品牌。换言之,品牌厌恶不会对品牌信任或者品牌忠诚产生正向影响,但会对品牌转换有正向影响。因此,本文提出以下假设:

假设3:品牌厌恶正向影响消费者的品牌转换。

(五) 品牌记忆的调节作用记忆是一个人有意识地回忆过去事件、行为和经历的能力,Bartlett(1995)将记忆描述为一种想象的重建或建构。因此,记忆是从人们的态度与过去反应或经验的关系中建立起来的。通常而言,个体更容易对那些与其有紧密关系的事件或与重大个体经历有关的情景记忆产生印象。继而,对某一品牌有强烈记忆体验的消费者也更容易对其产生积极的感觉(Manthiou等,2014),在旅游领域,有研究表明消费者过去美好的记忆会让他们感到高兴并影响他们对未来的旅行愿望(Morgan和Xu,2009)。因此,消费者的品牌记忆是他们与品牌建立联系的关键。

根据传染理论,物品间的传染效应会因为双方的彼此持续接触而产生(Argo等,2006),负面信息的传染效应会远超过正面信息的传染效应(Nemeroff和Rozin,1994)。当并购发生后,消费者就会把自己对并购方品牌一方的记忆迁移至另一方身上,从而对品牌的态度发生改变。当消费者对并购方品牌有美好记忆时,由于传染效应的存在,他们会感到高兴从而与积极地品牌建立联系。此时,他们会增加对品牌的偏爱,并减少对被并购品牌的厌恶。反之,当消费者对并购方品牌的记忆比较糟糕时,由于负面信息的强烈传染效应,致使消费者对品牌产生距离感,进而对品牌的憎恨程度大幅度上升和对品牌的至爱大幅度下降。因此,本文提出以下假设:

假设4a:当消费者对并购方品牌记忆良好时,则增强了他们对品牌的至爱;反之,消费者对品牌的至爱会大幅度下降。

假设4b:当消费者对并购方品牌记忆良好时,则减弱了他们对品牌的厌恶;反之,消费者对品牌的厌恶会大幅度提高。

综上所述,本文构建了如图1所示的并购条件下品牌真实性对消费者行为影响的理论模型。

|

| 图 1 并购条件下品牌真实性对消费者行为影响的理论模型 |

前测的目的是选取适当的品牌作为类实验材料,以提高结果的适用性。本文首先对6名商学院的研究生进行了半结构化访谈,请他们列举几个主要生活品类中的主要品牌,并让其发表对不同品牌的看法和意见等,通过此类背景信息了解不同品类品牌购买行为的驱动因素等。他们列举了运动类、服饰类、数码类、食品类等的近百个品牌。我们对这些品类品牌继续进行缩小和精简,通过与一位市场营销学教授和一位消费咨询行业高级分析师的进一步访谈,通过如下步骤进行类实验材料的品牌选择。首先,我们选择的品类需要消费者具有一定的产品更换频率,且决策需要一定的成本。例如,访谈中有些研究生提出的食品类的乐事薯片就不符合这一要求。因为乐事在我国薯片市场几乎处于垄断地位,且由于薯片单价低廉,消费者进行决策几乎是习惯性的。其次,该行业需要在现实中有过类似的并购案例。最后,我们选择手机作为测试对象。之所以选择手机,主要基于以下几个原因:第一,我国智能手机行业发展迅速,几乎每个人都拥有至少一部手机,手机几乎已经成为每一个人的生活必备品,消费者对手机这一产品具有较为清晰的认知;第二,大多数消费者都有更换手机的习惯,手机的更新换代速度也很快,平均换机速度为18个月;第三,手机行业是一新兴行业,品牌众多,有过很多并购案例,在这一行业里编写类实验材料具有一定的可信度。

(二) 流程和变量测量为了排除真实品牌的信息对消费者的干扰,本文参照了何浏等(2011)、杨晨等(2013)、姚鹏和王新新(2014)的研究,通过文字操纵的方法对并购品牌进行刺激。具体做法如下:首先,我们让被试者阅读一段有关A虚拟手机品牌的材料,该材料由图片和文字组成,改写自真实的国产手机品牌,并在小范围内和从业人员及营销学教授进行了讨论。图片上,本文采取了去logo的白色手机图案;文字上,我们采取了如下材料:“品牌A,是中国大陆电子设备及智能终端制造公司,总部位于广东省东莞市,成立初期以生产MP3、MP4、DVD等影音播放设备为主,后进军手机市场,推出以快速充电及影像处理为主要卖点的拍照智能手机。A品牌致力于为客户提供最先进和最精致的智能手机和移动互联网产品与服务,现A品牌具有中高端不同品牌生产线,可以满足不同层次消费者购买手机的需求。目前,A品牌是中国四大手机品牌制造商之一,每年出货量近亿台”。同时,我们邀请受试者填写对A品牌的真实性评价。其次,根据既往学者对品牌记忆的研究(Argo等,2006),本文请被试者回忆一个记忆深刻的手机名牌,将其代入为B品牌,并邀请其填写B品牌的品牌记忆题项。被试所回忆的品牌大多集中于小米、华为、OPPO、Vivo等著名品牌,与现实中的企业实践相符。随后,本文将情景设定为B品牌即将收购A品牌,文字材料为:“新浪科技快讯,北京时间今日十点,中国知名手机品牌B正式宣布收购A品牌的全球手机业务,预计合并后手机业务出货量将达3亿台,营收超过300亿人民币。并购后,A品牌的研发、生产、销售、知识产权和全球运营均归入B品牌囊中”。最后,本文邀请受试者填写对A品牌的品牌至爱、品牌厌恶等变量的评价,及有关性别和年龄等个人信息。

本文主要采用西方成熟量表来测量所有构念,且所用测量项目均使用李克特七分量表(1表示“非常不同意”,7表示“非常同意”)。第一,对于品牌真实性的测量,本文采用Lude和Prügl(2018)所使用的量表,该量表主要包括三个题项,本文根据并购研究的需要进行了微调;第二,在品牌至爱方面,本文采用Carroll和Ahuvia(2006)所开发的量表,该量表在国内的适用性已得到学者的验证;第三,在品牌厌恶方面,本文根据Sternberg和Robert(2003)在心理学领域对厌恶设计的三个测量项目的量表,本量表具有较好的信度和效度;第四,在品牌信任和品牌忠诚方面,本文分别采用Tax等(1998)和Parasuraman等(1994)所开发的量表,这些量表有良好的信度和效度且在国内外多次重复验证;第五,在品牌转换方面,本文采用Romani等(2012)所开发的三个测量项目的量表。

(三) 数据收取本文在某网络平台上共收集285份问卷,本文明确填写者需要在最近三年内有更换手机的经历,且对手机这一品类具有一定的产品知识,如果不符合这一要求将无法进入下一环节。此外,本文也删除了填写时间过短、答案呈现某种规律的83份问卷,最终共得到有效问卷202份,问卷有效率为70.9 %。所有参与问卷填写的受试者中,男性有93人,女性有109人。在年龄方面,主要以26–30岁的受试者为主,约占总体的37.1%;18–25岁的样本约占总体的32.2%,31–40岁的受试者占总体的23.8%,41岁以上占总体的6.9%。在学历方面,大学本科人数占总体的67.8%,其次是大专学历占17.2%,高中学历占7.1%,研究生占的7.4%,初中及以下占0.6%。在职业方面,全日制在校学生占总体的15.3%,其余为在职员工,他们占总体的84.7%。

四、数据分析与结果 (一) 量表的信度及效度分析整体来看,量表KMO大于0.6,同时Bartlett球体检验的近似卡方值为9557.607,显著性水平为0.000,说明整体量表比较适合进行因子分析。继而,首先对几个主要变量做验证性因子分析,从标准荷载看,各测量变量的标化因子荷载都高于学术界既定的0.45标准,且对应的t值也都大于1.96。五因子模型验证性因子分析主要拟合指数也较为良好,可开展进一步的检验。因此,本文在验证性因子分析后检验了包括量表的组合信度(CR)、AVE值与Cronbach`s Alpha系数等多个指标来衡量整体量表的内部一致性,结果如表1所示。

| 因子 | 题项 | 因子载荷 | α系数 | AVE | CR |

| 品牌记忆(BM) | 我对B品牌有美好的回忆 | 0.959 | 0.947 | 0.844 | 0.942 |

| 我记得B品牌的许多积极的事情 | 0.891 | ||||

| 我不会忘记我使用B品牌的经历 | 0.905 | ||||

| 品牌真实性(BA) | A品牌对其业务充满热情 | 0.855 | 0.983 | 0.754 | 0.902 |

| A品牌希望尽最大努力提供产品 | 0.882 | ||||

| A品牌会致力于它的功能 | 0.868 | ||||

| 品牌至爱(BL) | 我对A品牌的感觉很好 | 0.889 | 0.983 | 0.833 | 0.962 |

| A品牌让我感觉快乐 | 0.913 | ||||

| A是个令人惊叹的品牌 | 0.920 | ||||

| A是个令人欣喜的品牌 | 0.933 | ||||

| A是一个令人尊敬的品牌 | 0.909 | ||||

| 品牌信任(BT) | 我相信A品牌有很高的诚信度 | 0.870 | 0.897 | 0.754 | 0.902 |

| 我相信A品牌能带给我最大利益 | 0.878 | ||||

| A品牌值得我信赖 | 0.856 | ||||

| 品牌忠诚(BY) | A品牌是我的首选 | 0.893 | 0.917 | 0.795 | 0.921 |

| 我会多消费A品牌的产品 | 0.882 | ||||

| 未来,我最有可能会买A品牌 | 0.899 | ||||

| 品牌厌恶(BH) | A品牌让我感到生气 | 0.900 | 0.956 | 0.734 | 0.891 |

| 我厌恶A品牌 | 0.907 | ||||

| 我鄙视A品牌 | 0.754 | ||||

| 品牌转换(BS) | 我不再会关注A品牌 | 0.897 | 0.866 | 0.828 | 0.935 |

| 我打算转向一个竞争品牌 | 0.938 | ||||

| 我将来不会再购买A品牌 | 0.895 |

从表1可知,量表各题项的因子载荷值都在0.7以上,同时,各变量的AVE值均大于0.7,说明整体量表中各因子都具有比较好的收敛效度。同时,每个因子的CR值均大于为0.8,说明量表中每个因子有比较高的内部一致性。量表各因子的Cronbach's Alpha系数均在0.8以上,说明量表内部具有较高的信度水平。

(二) 共同方法偏差检验由于本文通过调查问卷的形式收集数据,如果有潜在的共同方法偏差就会影响结论的准确度和可靠性。本文采取以下几种方法:第一,采取经典的哈曼单因子检验。放入所有潜变量进行未做旋转的因子分析,观测第一个析出的主成分是否低于50%。结果显示,第一个主成分解释占22.46%,因此哈曼单因子测试通过。第二,通过各潜变量的相关系数来判断是否存在严重的共同方法偏差问题。如果各潜变量的相关系数超过0.9,便认为共同方法偏差问题较为严重;若各潜变量的相关系数低于0.9,则说明共同方法偏差问题可以接受。由表2可知,本文各潜变量的相关系数均未超过该标准。第三,参考Podsakoff等(2003)的研究,本文中单因子模型拟合效果最差,七因子模型拟合效果最佳且明显优于其他模型,据此可判断本文的共同方法偏差问题在可容忍的范围之内。综上,可以判定本研究中的变量之间没有严重的共同方法偏差。

| BM | BA | BL | BT | BY | BH | BS | |

| BM | 0.919* | ||||||

| BA | 0.270 | 0.868* | |||||

| BL | 0.363 | 0.429 | 0.913* | ||||

| BT | 0.321 | 0.624 | 0.260 | 0.868* | |||

| BY | 0.094 | 0.612 | 0.317 | 0.537 | 0.891* | ||

| BH | −0.235 | −0.305 | −0.178 | −0.097 | −0.057 | 0.857* | |

| BS | −0.379 | −0.390 | −0.306 | −0.318 | −0.195 | 0.457 | 0.910* |

| 注:* p < 0.05(双侧),** p < 0.01(双侧);皮尔逊相关系数在矩阵下三角;主变量的AVE的平方根在对角线上。 | |||||||

表2给出了各变量的相关分析系数。从表2中可得,品牌真实性和品牌至爱(r=0.429,p<0.01)显著正相关,品牌真实性和品牌厌恶显著负相关(r=−0.305,p<0.01);品牌至爱和品牌信任(r=0.260,p<0.01)、品牌忠诚(r=0.317,p<0.01)都显著正相关。品牌厌恶和品牌转换也显著正相关(r=0.457,p<0.01),这为本文进一步假设的验证提供了基础。

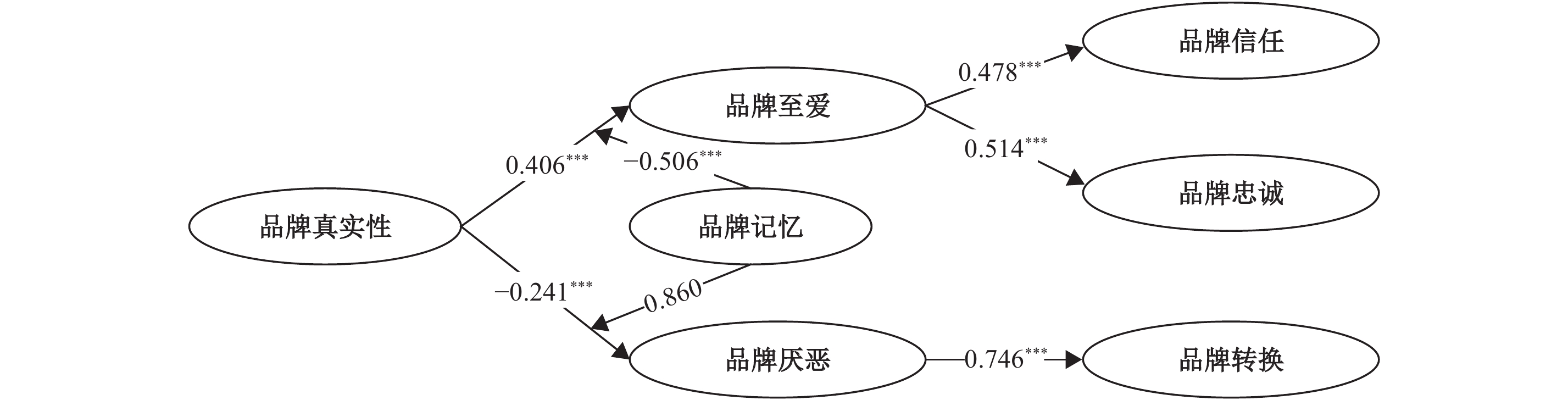

(四) 假设检验为了验证图1所示的理论模型,本文采用结构方程的模型方法。比较理论模型、嵌套模型和替代模型寻求最优模型(刘德文和高维和,2019)。理论模型中品牌真实性对品牌信任、品牌忠诚和品牌转换不存在直接影响;嵌套模型中则在理论模型上增加品牌真实性对品牌信任、品牌忠诚和品牌转换的直接效应;竞争模型中不存在中介效应,所有变量直接影响品牌信任、品牌忠诚和品牌转换。首先,对理论模型和嵌套模型进行比较。从拟合指标来看,理论模型[χ2(142)=504.138(p=0.000),χ2/df=3.54,RMSEA=0.057,NFI=0.911,CFI=0.929,IFI=0.912,TLI=0.913]、嵌套模型[χ2(139)=503.640(p=0.000),χ2/df=3.623,RMSEA=0.058,NFI=0.910,CFI=0.927,IFI=0.915,TLI=0.909]都具有较好的拟合效果。按照Anderson和Gerbing(1988)的方法,比较两个模型的卡方变化显著情况。结果显示,卡方值变化并不显著(△χ2=0.498,p=0.710,NS),说明增加路径并未使模型变得更优。替代模型的拟合指数如下:χ2(183)=508.466(p=0.000),χ2/df=2.779,RMSEA=0.052,NFI=0.911,CFI=0.953,IFI=0.902,TLI=0.941。根据Vrieze(2012)的建议,通过比较BIC的差值来确定最优模型。当△BIC>10时,BIC较小的模型更优。理论模型的BIC值为561.447,替代模型的BIC值为592.812,说明理论模型优于替代模型。可见,理论模型比嵌套模型和替代模型更能反映出变量之间的相互关系。理论模型的结果如图2:

|

| 图 2 理论模型路径系检验结果 |

根据模型的拟合结果,在品牌真实性对品牌至爱影响方面,数据显示品牌真实性与品牌至爱呈现显著正向关系(β=0.406,p<0.001),意味着消费者对品牌真实性的评价越高,他们越可能喜欢该品牌,即假设1a得到支持;对于假设1b,数据显示品牌真实性与品牌厌恶呈现显著负向关系(β=−0.241,p<0.001),表明若消费者对品牌真实性的评价越高,他们越不会厌恶该品牌,因此,相应假设得到支持。

在品牌至爱对品牌信任和品牌忠诚影响方面,数据显示品牌至爱与品牌信任、品牌忠诚为显著正向关系(品牌信任系数β=0.478,p<0.001;品牌忠诚系数β=0.514,p<0.001),意味着消费者对某品牌越喜欢,他们越可能对品牌保持信任和忠诚。因此,假设2a和2b得到支持。而在品牌厌恶对消费者品牌转换影响方面,数据显示品牌厌恶与品牌转换呈现显著正向关系(β=0.746,p<0.001),表明若消费者越厌恶某品牌,他们就越会放弃该品牌而转向竞争品牌,因此,假设3得到支持。总之,数据较好地支持了假设1−3,表3汇总了上述假设的检验结果。

| 路径 | 标准系数 | S.E. | C.R. | P | 结果 | ||

| 品牌至爱 | ← | 品牌真实性 | 0.406 | 0.059 | 6.931 | *** | 支持假设1a |

| 品牌厌恶 | ← | 品牌真实性 | −0.241 | 0.068 | −3.565 | *** | 支持假设1b |

| 品牌信任 | ← | 品牌至爱 | 0.478 | 0.070 | 6.803 | *** | 支持假设2a |

| 品牌忠诚 | ← | 品牌至爱 | 0.514 | 0.074 | 6.933 | *** | 支持假设2b |

| 品牌转换 | ← | 品牌厌恶 | 0.746 | 0.116 | 6.445 | *** | 支持假设3 |

为了探究品牌至爱和品牌厌恶是否起到了相应的中介作用,本文启动了Bootstrap的分析程序,5000次迭代的95%置信区间结果均不包含0。其中,在品牌真实性、品牌至爱、品牌信任的关系中,品牌至爱的中介效应为0.213,其置信区间为[0.041,0.225],不包含0;在品牌真实性、品牌至爱、品牌忠诚的关系中,品牌至爱的中介效应为0.121,其置信区间为[0.036,0.211],不包含0;在品牌真实性、品牌厌恶、品牌转换的关系中,品牌厌恶的中介效应为−0.139,其置信区间为[−0.241,−0.068],不包含0。这表明品牌至爱和品牌厌恶都发挥了中介作用。为验证品牌记忆的调节作用,本文采用潜变量交互法对模型进行验证。结果表明,品牌真实性和品牌记忆的交互项对品牌至爱(β=−0.506,p<0.05)的影响显著,但对品牌厌恶(β=−0.860,p>0.5)的影响不显著。说明品牌记忆调节了品牌真实性对品牌至爱的影响,假设4a得到支持,假设4b未得到支持。

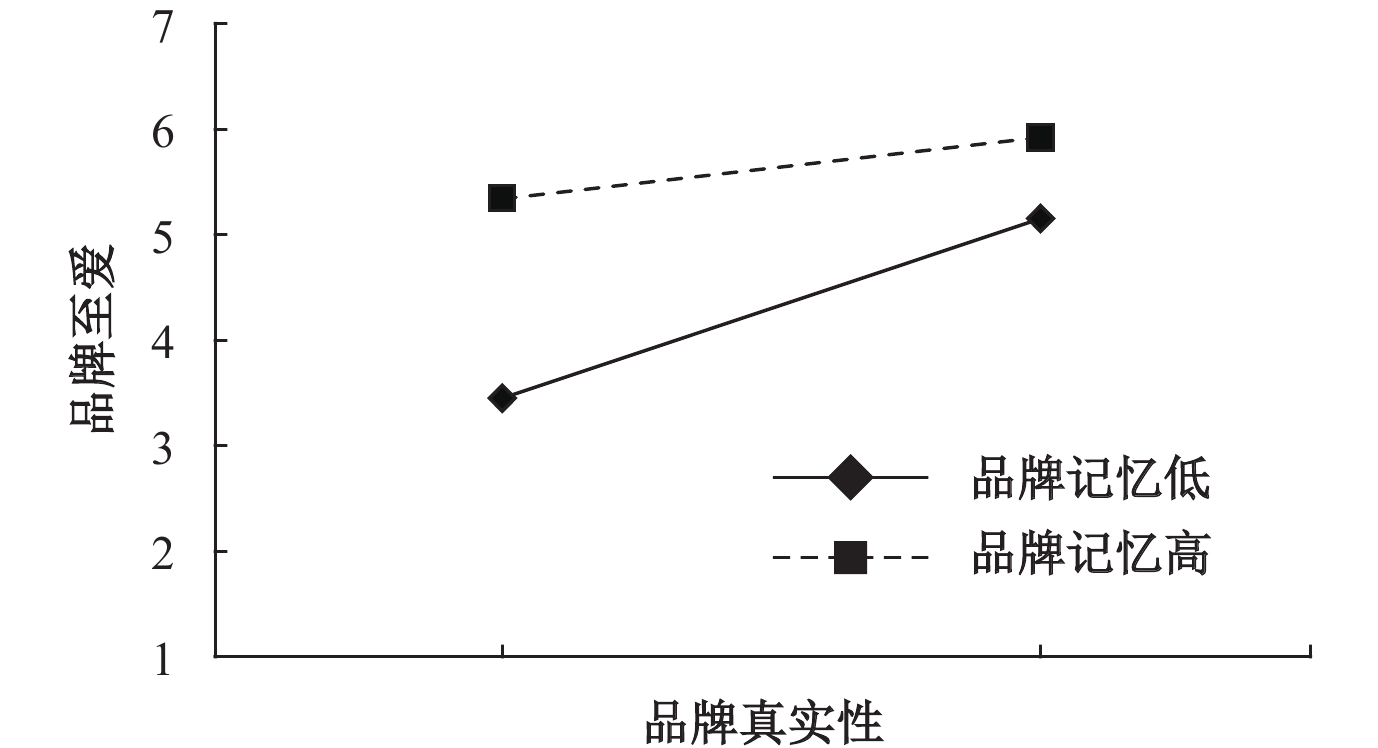

进一步,为了使调节效应更加明显,本文采用回归的方法继续检验并购方品牌记忆的调节效应。在品牌记忆对品牌真实性、品牌至爱的调节效应方面,本文首先对自变量品牌真实性以及调节变量并购方品牌记忆的相关数据进行中心化处理,并进一步计算出自变量(品牌真实性)与调节变量(并购方品牌记忆)的乘积;其次,本文通过回归法计算品牌真实性对因变量品牌至爱的影响;最后,本文将品牌真实性、并购方品牌记忆和两者的乘积再次代入模型进行回归,结果发现,加入自变量和因变量乘积后,品牌真实性对品牌至爱的解释效应显著增加(ΔR2=0.11,p<0.01),同时,自变量和因变量乘积对品牌至爱的作用显著(B=−0.56,p<0.001)。这说明并购方品牌记忆正向调节品牌真实性对品牌至爱的影响,图3为并购方品牌记忆对调节品牌真实性的调节示意图。从图3可知,高品牌记忆组(M=5.9)样本的斜率明显低于低品牌记忆组(M=4.69)样本组的斜率,说明当消费者对并购方品牌记忆良好时,则增强了对品牌的偏爱;反之,消费者的品牌至爱会大幅度下降。

|

| 图 3 品牌记忆对品牌真实性与品牌至爱的调节效应 |

虽然本文在理论假设中并未提出品牌至爱对品牌转换的影响,以及品牌厌恶对品牌信任/品牌忠诚的影响;但考虑到有研究提出品牌至爱会增加消费者转换品牌时的成本(Christino等,2020),同时也为了增加结果的稳健性和可复制性。本文继续采用回归的方法对上述提及的三个关系进行分析。本文分别以品牌转换、品牌信任和品牌忠诚作为因变量,并纳入相应的自变量。从表4可以看出,品牌至爱对于品牌转换的负向影响显著(β=−0.312,p<0.01),品牌厌恶对于品牌信任(β=−0.141,p<0.001)和品牌忠诚(β=−0.112,p<0.01)的负向影响亦显著。这说明,品牌至爱对消费的品牌转换有一定的抑制作用,这与既往研究的结论(Christino等,2020)保持了一致。同时,我们发现品牌厌恶对品牌信任和品牌忠诚也具有较为明显的负向影响,与前面的分析也保持一致。

| 因变量 | 品牌转换 | 品牌信任 | 品牌忠诚 |

| 性别 | 0.131(0.205) | 0.135(0.257) | 0.025(0.136) |

| 年龄 | −0.412***(0.164) | 0.105*(0.067) | 0.291**(0.093) |

| 学历 | 0.046(0.110) | 0.142(0.108) | 0.297(0.181) |

| 职业 | 0.105(0.211) | 0.020(0.052) | −0.021(0.164) |

| 品牌至爱 | −0.312**(0.120) | ||

| 品牌厌恶 | −0.141***(0.192) | −0.112**(0.082) | |

| R2 | 0.194 | 0.164 | 0.148 |

| Adjusted R2 | 0.161 | 0.132 | 0.126 |

| F | 8.213*** | 8.442*** | 4.952** |

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著。 | |||

在并购后,维系和提高消费者对被并购品牌的积极态度和持续的忠诚度是品牌决策的重点和难点。本文依托品牌真实性理论和传染理论,探讨了品牌真实性对品牌至爱、品牌厌恶以及品牌信任、品牌忠诚和品牌转换之间的关系,并检验了消费者对并购方品牌记忆的调节效应。

本文通过202份有效数据表明消费者会对品牌真实性高的品牌产生偏爱,进而更加信任该品牌并保持品牌忠诚,并购方品牌记忆的品牌真实性对品牌至爱产生正向的影响;品牌真实性负向影响消费者对品牌的厌恶程度,品牌厌恶对品牌转换产生显著的正向影响(β=0.746,p<0.001),意味若消费者对品牌的态度越消极,消费者流失的可能性就越大。本文进一步发现从品牌真实性到品牌至爱的路径中,品牌记忆的调节效应并不明显,这表明品牌厌恶并非品牌至爱的对立面,两者在形成及作用机理等方面存在显著的差异,这在一定程度上扩展了Hegner等(2019)在品牌厌恶方面的研究。此外,品牌记忆对品牌至爱和品牌厌恶的不同影响表明并购条件下并购消息的传染效应有显著差异,尤其是负面品牌记忆会大幅度降低消费者对品牌的至爱,并最终加剧消费者的流失。

(二) 理论意义本文的理论意义体现在两方面:其一,以往针对并购的研究中,往往存在较多不一致的地方,并且对其原因并没有进行具体解释。为了弥补上述研究缺憾,从而使学界可以从更加具体的角度审视品牌并购的影响。本文以品牌真实性为基础,较为系统地研究了品牌真实性与消费者态度、意愿和行为的关系,发现品牌至爱和品牌厌恶的中介作用。也就是说,品牌真实性增强了消费者的品牌至爱,从而促进其品牌信任和品牌忠诚的形成。其二,品牌真实性也规避了品牌厌恶的形成,抑制了消费者的品牌转换。本文也进一步扩展了Phung等(2019)等学者对品牌真实性的研究,扩展了其研究边界。需要指出的是,不同于Fritz等(2017)发现的品牌真实性与品牌信任或品牌忠诚的相关关系,本文发现在并购条件下品牌至爱、品牌厌恶等消费者态度在其中起中介作用。这说明,一方面品牌真实性与消费者的品牌信任、品牌忠诚和品牌转换直接相关;另一方面,品牌真实性通过品牌至爱和品牌厌恶对消费者的购买意向和行为产生影响,从而使消费者对品牌的态度等因素在并购条件下扮演的角色得到了确认。

(三) 管理启示本文对并购后被并购品牌的真实性问题进行了分析,勾勒和验证了并购后品牌真实性对消费者态度和行为的作用,这对并购后的品牌决策有一定的启示。具体而言,本文主要的管理实践启示有以下几点:

第一,并购后企业应将品牌真实性纳入品牌战略。消费者的真实性认知是并购后品牌资产的关键决定因素,进而对消费者的品牌态度和消费意愿都产生重大影响。因此,高层管理者需要将品牌真实性纳入品牌战略管理,采取措施保持和提高品牌真实性。如企业要加强与员工沟通和培训以提高他们的品牌真实性知识,从而确保员工并购前后态度和行为的一致性,这不仅是保持和提高品牌真实性的关键,也是促进并购后成功整合的关键。

第二,并购后企业应该对双方品牌的消费者态度进行评估。随着体验经济时代的到来,人们关注重点已经从单纯追求产品功效转移至情感消费阶段,品牌至爱和品牌厌恶等消费者对品牌的情感是其消费的关键。因此,在并购前后,企业对双方品牌的消费者进行评估至关重要。一方面,企业应该对包括品牌至爱和品牌厌恶在内的有关品牌的消费者态度变量进行测量,因为这些变量是形成品牌信任、品牌忠诚乃至品牌转换行为的关键。另一方面,企业应尽早识别和关注那些忠诚的消费者,采取必要措施加强他们与品牌的联系,以减少另一方品牌信息的负面传染效应,进而保持和提高他们对品牌的信任和忠诚度。

第三,并购后企业应加强对消费者品牌厌恶方面的管理。并购后必须持续测量和监控消费者与品牌之间的任何间接和直接互动,及时发现和处理消费者对品牌潜在的负面情绪。同时,企业应该弄清品牌厌恶的严重程度,及时采用相应的应对方式。尽管没有品牌能够满足所有消费者的所有需求,但并购后品牌应该从对品牌厌恶的消费者入手,深入分析问题产生的原因,以建立完善的应对流程来及时化解消费者对品牌的厌恶,以促进品牌的健康发展。

第四,并购后应积极与公众保持沟通,弱化品牌的负面冲击。消费者对并购方品牌的负面记忆会影响品牌真实性对品牌至爱的作用,这意味着原本忠诚的消费者的态度会因为对并购方品牌的负面信息而改变。因此,并购后企业应该针对可能出现的问题及时与公众进行沟通,采取措施切断负面信息对被并购品牌的传染效应,从而减少并购对被并购品牌的影响。

(四) 研究展望尽管本研究取得了一定的成果,但仍存在以下不足:第一,本文虽然采用了类实验的方法研究了品牌真实性的结果问题,但未来可以以真实的品牌并购进行深入的研究,以拓展研究的效度,使研究结果更具有普适性和说服力。第二,本文未发现品牌记忆调节品牌真实性对品牌厌恶的影响,未来的研究亦可考虑顾客个体层面或者文化层面的调节变量的影响,如消费者传统性、集体文化倾向等,这样可能会取得更有价值的研究成果,并有利于企业对不同类型的消费者实施不同类型的营销策略。第三,本文研究了品牌并购视角下品牌至爱对消费者实际品牌行为的影响,鉴于品牌并购存在多种形式,例如股权并购、资产并购等,未来亦可探寻以不同形式进行的并购对消费者行为的影响。第四,考虑到用虚拟材料的实验方法固有缺陷,未来研究可考虑用真实的二手数据进行验证,以夯实本文研究结果的可靠性。

| [1] | 党萌, 张敬惠. “蛇吞象”式并购后的品牌真实性与消费者购买意愿[J].商业经济研究,2016(4). |

| [2] | 郭锐, 陶岚, 汪涛, 等. 民族品牌跨国并购后的品牌战略研究——弱势品牌视角[J].南开管理评论,2012(3). |

| [3] | 何浏, 王海忠, 田阳. 品牌身份差异对品牌并购的影响研究[J].中国软科学,2011(4). |

| [4] | 金明. 消费者品牌钟爱与品牌忠诚: 以品牌敏感为中介[J].商业经济与管理,2012(8). |

| [5] | 李飞, 陈岩, 王海智. 海外资源整合、全球网络嵌入路径与知识溢出[J].科学学研究,2019(4). |

| [6] | 刘德文, 高维和. 顾客参与对员工创新意愿的影响机制研究[J].管理学报,2019(1). |

| [7] | 汪涛, 崔楠, 夏鸿儒. 跨国并购情境下东道国消费者对目标企业品牌态度研究——基于消费者民族中心主义视角[J].中国地质大学学报(社会科学版),2012(4). |

| [8] | 卫海英, 骆紫薇. 社会互动中的品牌至爱生成机制——基于释义学的研究[J].中国工业经济,2012(11). |

| [9] | 徐伟, 冯林燕, 王新新. 国际化后本土品牌的真实性还影响购买意向吗?——消费者民族中心主义和合作地位的作用[J].商业经济与管理,2017(10). |

| [10] | 许晖, 张海军, 冯永春. 传承还是重塑?本土老字号品牌活化模式与机制研究——基于品牌真实性与价值迁移视角[J].管理世界,2018(4). |

| [11] | 杨晨, 王海忠, 钟科. “示弱”品牌传记在“蛇吞象”跨国并购中的正面效应[J].中国工业经济,2013(2). |

| [12] | 姚鹏, 王新新. 弱势企业并购后品牌战略与消费者购买意向关系研究——基于品牌真实性的视角[J].营销科学学报,2014(1). |

| [13] | 朱振中, 李晓丹, 程钧谟. 基于品牌至爱的品牌忠诚形成机制研究[J].外国经济与管理,2014(11). |

| [14] | Akbar M M, Wymer W. Refining the conceptualization of brand authenticity[J].Journal of Brand Management,2017,24(1):14–32. |

| [15] | Anderson J C, Gerbing D W. Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach[J].Psychological Bulletin,1988,103(3):411–423. |

| [16] | Appiah D, Ozuem W, Howell K E, et al. Brand switching and consumer identification with brands in the smartphones industry[J].Journal of Consumer Behaviour,2019,18(6):463–473. |

| [17] | Argo J J, Dahl D W, Morales A C. Consumer contamination: How consumers react to products touched by others[J].Journal of Marketing,2006,70(2):81–94. |

| [18] | Bartlett F C. Remembering: A study in experimental and social psychology[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. |

| [19] | Batra, Rajeev Ahuvia, Aaron Bagozzi, et al. Brand love[J]. Journal of Markting,2012,76(2):1–16. |

| [20] | Bekier M M, Shelton M J. Keeping your sales force after the merger: Merging companies should look to their revenues, not just their costs[J]. The McKinsey Quarterly,2002,4:106–115. |

| [21] | Bergkvist L, Bech-Larsen T. Two studies of consequences and actionable antecedents of brand love[J].Journal of Brand Management,2010,17(7):504–518. |

| [22] | Beverland M B, Farrelly F J. The quest for authenticity in consumption: Consumers’ purposive choice of authentic cues to shape experienced outcomes[J].Journal of Consumer Research,2010,36(5):838–856. |

| [23] | Breivik E, Thorbjørnsen H. Consumer brand relationships: An investigation of two alternative models[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2008,36(4):443–472. |

| [24] | Bryson D, Atwal G, Hultén P. Towards the conceptualisation of the antecedents of extreme negative affect towards luxury brands[J].Qualitative Market Research,2013,16(4):393–405. |

| [25] | Carroll B A, Ahuvia A C. Some antecedents and outcomes of brand love[J].Marketing Letters,2006,17(2):79–89. |

| [26] | Chaudhuri A, Holbrook M B. The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: The role of brand loyalty[J].Journal of Marketing,2001,65(2):81–93. |

| [27] | Chaudhuri A, Holbrook M B. Product-class effects on brand commitment and brand outcomes: The role of brand trust and brand affect[J].Journal of Brand Management,2002,10(1):33–58. |

| [28] | Chen F Q, Wang Y. Integration risk in cross-border M&A based on internal and external resource: Empirical evidence from China[J]. Quality & Quantity,2014,48(1):281–295. |

| [29] | Christino J, Silva T, Moura L R, et al. Antecedents and consequents of brand love in the smartphone market: An extended study of the impact of switching cost[J].Journal of Promotion Management,2020,26(3):301–321. |

| [30] | Coary S P. Scale construction and effects of brand authenticity[D]. California: University of Southern California, 2013. |

| [31] | Delgado-Ballester E. Applicability of a brand trust scale across product categories: A multigroup invariance analysis[J]. European Journal of Marketing,2004,38(5-6):573–592. |

| [32] | Fetscherin M. The five types of brand hate: How they affect consumer behavior[J].Journal of Business Research,2019,101:116–127. |

| [33] | Fine G A. Crafting authenticity: The validation of identity in self-taught art[J].Theory and Society,2003,32(2):153–180. |

| [34] | Fritz K, Schoenmueller V, Bruhn M. Authenticity in branding—exploring antecedents and consequences of brand authenticity[J].European Journal of Marketing,2017,51(2):324–348. |

| [35] | Hegner S M, Fetscherin M, van Delzen M. Determinants and outcomes of brand hate[J]. Journal of Product & Brand Management,2017,26(1):13–25. |

| [36] | Ilicic J, Baxter S M, Kulczynski A. Keeping it real: Examining the influence of co-branding authenticity in cause-related marketing[J].Journal of Brand Management,2019,26(1):49–59. |

| [37] | Joshi M, Sanchez C, Mudde P. Improving the M&A success rate: Identity may be the key[J].Journal of Business Strategy,2020,41(1):50–57. |

| [38] | King D R, Dalton D R, Daily C M, et al. Meta-analyses of post-acquisition performance: Indications of unidentified moderators[J].Strategic Management Journal,2004,25(2):187–200. |

| [39] | Lee H M, Lee C C, Wu C C. Brand image strategy affects brand equity after M&A[J]. European Journal of Marketing,2011,45(7-8):1091–1111. |

| [40] | Leigh T W, Peters C, Shelton J. The consumer quest for authenticity: The multiplicity of meanings within the MG subculture of consumption[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2006,34(4):481–493. |

| [41] | Lude M, Prügl R. Why the family business brand matters: Brand authenticity and the family firm trust inference[J].Journal of Business Research,2018,89:121–134. |

| [42] | Manthiou A, Lee S, Tang L, et al. The experience economy approach to festival marketing: Vivid memory and attendee loyalty[J].Journal of Services Marketing,2014,28(1):22–35. |

| [43] | Morgan M, Xu F F. Student travel experiences: Memories and dreams[J]. Journal of Hospitality Marketing & Management,2009,18(2-3):216–236. |

| [44] | Morhart F, Malär L, Guèvremont A, et al. Brand authenticity: An integrative framework and measurement scale[J].Journal of Consumer Psychology,2015,25(2):200–218. |

| [45] | Moulard J G, Raggio R D, Folse J A G. Brand authenticity: Testing the antecedents and outcomes of brand management’s passion for its products[J]. Psychology & Marketing,2016,33(6):421–436. |

| [46] | Napoli J, Dickinson S J, Beverland M B, et al. Measuring consumer-based brand authenticity[J].Journal of Business Research,2014,67(6):1090–1098. |

| [47] | Nemeroff C, Rozin P. The contagion concept in adult thinking in the united states: Transmission of germs and of interpersonal influence[J].Ethos,1994,22(2):158–186. |

| [48] | Parasuraman A, Zeithaml V A, Berry L L. Reassessment of expectations as a comparison standard in measuring service quality: Implications for further research[J].Journal of Marketing,1994,58(1):111–124. |

| [49] | Podsakoff P M, Mackenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the Literature and Recommended Remedies[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(5):879–903. |

| [50] | Robinson R N S, Clifford C. Authenticity and festival foodservice experiences[J].Annals of Tourism Research,2012,39(2):571–600. |

| [51] | Romani S, Grappi S, Dalli D. Emotions that drive consumers away from brands: Measuring negative emotions toward brands and their behavioral effects[J].International Journal of Research in Marketing,2012,29(1):55–67. |

| [52] | Rose R L, Wood S L. Paradox and the consumption of authenticity through reality television[J].Journal of Consumer Research,2005,32(2):284–296. |

| [53] | Rossiter J, Bellman S. Emotional branding pays off: How brands meet share of requirements through bonding, companionship, and love[J].Journal of Advertising Research,2012,52(3):291–296. |

| [54] | Schallehn M, Burmann C, Riley N. Brand authenticity: Model development and empirical testing[J]. Journal of Product & Brand Management,2014,23(3):192–199. |

| [55] | Schweizer L. Organizational integration of acquired biotechnology companies into pharmaceutical companies: The need for a hybrid approach[J].Academy of Management Journal,2005,48(6):1051–1074. |

| [56] | Spiggle S, Nguyen H T, Caravella M. More than fit: Brand extension authenticity[J].Journal of Marketing Research,2012,49(6):967–983. |

| [57] | Sternberg, Robert J. A duplex theory of hate: Development and application to terrorism, massacres, and genocide[J].Review of General Psychology,2003,7(3):299–328. |

| [58] | Štrach P, Everett A M. Brand corrosion: Mass-marketing ,s threat to luxury automobile brands after merger and acquisition [J]. Journal of Product & Brand Management,2006,15(2):106–120. |

| [59] | Sung Y, Kim J. Effects of brand personality on brand trust and brand affect[J]. Psychology & Marketing,2010,27(7):639–661. |

| [60] | Tax S S, Brown S W, Chandrashekaran M. Customer evaluations of service complaint experiences: Implications for relationship marketing[J].Journal of Marketing,1998,62(2):60–76. |

| [61] | Thomson M, Macinnis D J, Park C W. The ties that bind: Measuring the strength of consumers ,emotional attachments to brands [J].Journal of Consumer Psychology,2005,15(1):77–91. |

| [62] | Vargo S L, Lusch R F. Service-dominant logic 2025[J].International Journal of Research in Marketing,2017,34(1):46–67. |

| [63] | Vrieze S I. Model selection and psychological theory: A discussion of the differences between the Akaike information criterion(AIC)and the Bayesian information criterion(BIC)[J].Psychological Methods,2012,17(2):228–243. |

| [64] | Zarantonello L, Romani S, Grappi S, et al. Brand hate[J]. Journal of Product & Brand Management,2016,25(1):11–25. |

2.School of Economics and Management,Zhejiang A&F University,Zhejiang Hangzhou 311300,China