2019第21卷第3期

资源的枯竭、环境恶化和人类社会的可持续性问题已经很现实地摆在各国面前。Rockström等(2009)在Nature杂志上,提出了“行星边界”(planetary boundaries)的概念,指出目前人类已经改变并突破了地球多个子系统的安全运行空间,如果继续下去,最终会破坏全新世(the holocene)的稳定性。但长期以来,大量的研究主要是强调分析和评估环境风险对化石能源类公司或资源敏感类公司的影响,而对更广意义的金融资产以及金融部门的直接影响仍缺乏研究(Dietz等,2016)。

在商业实践中,已有以证券投资基金为代表的机构投资者,采用环境友好的投资策略来调整资产组合,以规避负面的环境风险,即进行投资组合的“绿化”(greening)。狭义的“绿化”主要指机构投资者基于环境标准主动或被动地增持低环境风险资产或减持高环境风险资产。而广义的“绿化”则包含机构投资者的股东积极主义行为,通过其持股权利影响投资组合内的被投资对象的绿色决策使投资组合实现深度绿化。这类绿色投资面临的挑战是如何解决机构投资者代客理财的中介属性(契约信托责任)与环境责任(非财务关注)的潜在矛盾与协调。近年来,很多学者已经跟踪评估了这些绿色投资(基于非财务的投资组合的构建)在资本市场的经济可行性,以及以社会责任投资基金和绿色基金为代表的机构投资者的投资绩效和投资策略的选择(Schueth,2003;Sabbaghi,2011;Silva和Cortez,2016),但结论具有差异性。

在中国,绿色金融体系的构建已经上升为国家战略(马骏,2017)。政府的核心目标是引导机构投资者主动进行“绿化”,撬动社会资本。从长期来看,如果绿色投资越过了某个临界点,成为一种自我强化的力量,整个市场价值结构和交易行为将发生逆转,绿色投资在市场中获得支配性地位,将会迎来社会价值与财务价值相统一的发展阶段(危平和舒浩,2018)。那么,在政策的支持和现有的市场条件下,证券投资基金如何进行“绿化”投资组合的策略选择,以实现财务收益与可持续发展的双重目标呢?本文在中国的情境下,采用模拟投资组合的方式,关注“绿化”投资组合的策略选择与绩效评价。模拟方法的好处是可以消除混杂因素对基金绩效的影响,包括基金的持有期、经理的管理能力、管理费率的差异等。因此该方法被认为更加科学地评价了“绿色”绩效(Humphrey和Tan,2014;Auer,2016)。

本文在系统梳理证券投资型基金“绿化”投资组合的动机和生态价值、投资策略以及投资绩效的相关理论和实证研究的基础上,基于中国A股市场2011–2018年数据,依据和讯网上市公司环境绩效评分,采用不同强度的负向筛选策略,模拟构建(主动投资型)证券投资型基金持有的多层次绿色投资组合,并以沪深300为市场基准、中证环保产业指数为被动型绿色指数基准,基于投资组合总体收益、风险调整的单因素模型,以及Carhart四因素模型的绩效评估,进行投资组合收益与风险的系统性比较分析,从而为机构投资者的“绿化”转型提供决策依据。本研究带来了很多新的发现,为尚有限的中国绿色投资研究提供了新的直接的证据,也有助于理解中国资本市场下绿色投资市场的运作机制、过程和结果。

二、文献综述和理论基础 (一) 证券投资型基金“绿化”投资组合的动机和生态价值长期以来,学者对于环境的关注主要在于环境风险对化石能源类或能源/资源敏感类公司的影响,对更广意义的金融资产以及金融部门的直接影响缺乏研究。气候变化主要通过以下两个途径来影响金融资产的价值(Dietz等,2016):首先,气候变化会直接破坏或加速资本资产的折旧,比如极端天气现象的影响;其次,它会改变给定投入的产出,即改变资产收益率、知识生产率和劳动生产率。对金融资产而言,环境风险的严峻性一方面表现在它的不可对冲性(unhedgeable)。环境风险经科技手段一旦确定,其发生变化是确定的、不可逆的,又由于它常常在全球范围内发生,因而较难对此类“确定性”进行通常意义的局部资本市场上的对冲操作(Reynolds,2015)。另一方面,表现为环境在险价值(Climate VaR)概率分布的尖峰厚尾特征(Dietz等,2016),大的环境事件发生的概率虽然不高,但一旦发生其所产生的影响巨大,会引起股票市场剧烈的价格波动。这对长期机构投资者,比如保险行业、养老金行业的影响可能是致命的。

然而,如何准确估计环境变化对金融资产的影响依旧是学界和业界的挑战,面临着很多的不确定性(Anderson等,2014;Dietz和Stern,2015)。比如,气候敏感性参数的不确定性,人类环境相关行为的不确定性,未来的经济生产率的不确定性,减排成本的估算,等等。显然,对以证券投资性基金为代表的机构投资者而言,消减负面环境风险的一个方法是调整投资的资产组合,即通过持有更多绿色或“碳有效”(carbon-efficient)公司的资产来降低环境风险。不同于传统投资组合仅以风险调整后收益为目标,“绿化”的投资组合,将环境作为投资机会的进一步遴选标准,构建投资组合,实现财务收益和环境可持续发展的双重目标。但是,这样一个双重目标的生态价值到底如何,依旧是理论和实证研究争论的焦点。

支持可持续投资的观点认为,如果以环保为主题的绿色基金大量集中投资环保型或具有良好环境管理的公司股票,会提高这类公司股票的市场需求而拉升此类股票的股价,相应地,就会降低这些公司或项目的融资成本,从而激励公司环境友好的经济活动(Auer,2016;Renneboog等,2008)。同时,证券投资型基金持股上市公司,能对上市公司管理层的决策产生影响,通过“股东主张”对被投资公司的环境管理和环境行为施加影响,从而实现投资组合的深度绿化。但也有部分学者对证券投资基金进行绿色投资的生态价值持怀疑态度。Harmes(2011)就提出,现有的机构投资者由于关注短期投资收益,不可能真正将非财务的环境标准纳入投资决策,即使有少量投资者进行道德性投资,其投资行为的积极效果最终会被反向的套利者抵消。

(二) 证券投资型基金“绿化”投资组合的绩效研究证券投资型基金财务收益和环境可持续发展双重目标的实现在资本市场是否可行,是研究的另一个重点问题。目前论证的主要方式是传统基金与绿色基金的基于收益与风险的投资绩效的比较,以及基于单一国家或多国的投资绩效比较的实证研究。研究方法则从早期的单因素模型如CAPM模型,逐渐过渡到FAMA三因素、Carhart四因素、条件、非条件以及GARCH模型(Bauer等,2005;Renneboog等,2007;Sabbaghi,2011)。一个主要的观点是,环境风险低、公司治理结构较完善的公司,其销售绩效、生产效率、创新等往往表现更优,在财务绩效上也更强,利润潜力更大,由此组建的投资组合收益也更高(Auer,2016)。例如,Sabbaghi(2011)基于GARCH模型,发现美国ETF基金在研究期的绿色回报率为正且公司高效节能的生态效益能减少波动。基于风险分散理论的分析则认为,绿色投资采用一系列环境标准进行项目筛选,意味着投资范围受限,无法有效分散投资风险,因此可能产生更低的收益。Climent和Soriano(2011)以及Silva和Cortez(2016)使用CAPM模型与条件模型均发现绿色基金的绩效低于传统基金,但其风险表现则在不同研究里具有差异性。

值得注意的是,近年来更多的实证证据显示绿色基金投资组合与传统投资组合之间的绩效并不存在显著差异。Mallett和Michelson(2010)、Tiselius和Kronquist(2015)使用参数与非参数检验均未发现绿色基金和SRI基金、绿色基金和指数基金、绿色债券和其他债券之间的绩效有显著差异。但绿色基金与传统基金绩效的直观比较,包含了混杂因素对基金绩效的影响,如基金的持有期、经理的管理能力、管理费率等。一个更新的方法是模拟投资组合。该方法主要是根据股票在绿色绩效方面的表现,筛选符合要求的股票模拟构建投资组合,然后进行投资组合绩效的评价。与直观的基金绩效比较方法相比,模拟方法的好处是可以消除混杂因素对基金绩效的影响,包括基金的持有期、经理的管理能力、管理费率的差异等(Humphrey和Tan,2014)。该方法被认为更加科学地评价了“绿色”绩效,因此本文也采用模拟构建投资组合的方法进行实证研究。

(三) 证券投资型基金“绿化”投资组合的投资策略研究证券投资型基金将环境作为投资机会的进一步遴选标准,构建绿色投资组合,可使用一种或多种策略,Renneboog等(2008)提出基于企业社会责任(CSR)和净现值(NPV)组合角度的4种筛选方案,并对社会责任和传统基金的投资选择方案进行了对比,如表1所示。

| 正向的NPV | 负向的NPV | |

| 正向的CSR | 传统基金和社会责任基金投资 | 社会责任基金投资 |

| 负向的CSR | 传统基金投资 | 都不投资 |

| 资料来源:Renneboog等(2008)。 | ||

绿色投资可以分为被动型投资即跟踪绿色指数的成分股进行投资,以及主动型投资即根据一定标准主动筛选出环境友好型股票构建投资组合。目前尚无关于两者的差异性研究,本文也试图对比这两种绿色投资的差异。正向(positive)和负向筛选(negative screening)是包含绿色基金在内的社会责任投资类基金主动型投资时最重要也最常用的投资策略(Social Investment Forum(SIF),2003)。负向筛选,即构建投资组合时首先剔除不符合标准的行业或企业,比如最典型的标准是剔除烟酒、赌博和军工行业;正向筛选,则强调正向选出符合标准的行业或企业,目前世界上最常见的是ESG(Environment,Social and Governance)标准即对环境、社会和公司治理的关注。表2列出了世界上SRI共同基金使用的投资筛选类型。一些机构投资者采用同样的标准执行正向或负向筛选,即把负向筛选的反面作为正向筛选,负向删去表现最差的x%即是正向筛选出(100-x)%。正向筛选通常被认为比负向筛选更加严格,其筛选后的股票范围更加狭窄,因而风险分散性更差。

| 筛 选 | 定 义 | 类 型 |

| 烟草 | 避免烟草加工商 | − |

| 酒精 | 避免加工、销售或促销酒精饮料的公司 | − |

| 赌博 | 避免赌场和赌博器材供应商 | − |

| 防卫/武器 | 避免为国内外军队生产武器或为个人生产枪支的企业 | − |

| 核能 | 避免制造核反应器及相关设备以及运营核电厂的企业 | − |

| 不负责的国外运营 | 避免投资于政府控制企业;避免位于政府专制国家或者虐待本土人民的发展中国家的企业 | − |

| 色情/成人娱乐 | 避免色情杂志的出版商;暴力和性影像及磁带生产商;电视性和暴力场景的主要赞助商 | − |

| 流产/生育控制 | 避免流产提供者;流产药物及生育控制产品制造商;为选择性堕胎支付的保险公司;为计划生育提供资金支持的公司 | − |

| 劳工关系/工作环境 | 寻求有强大工会关系、雇员许可、雇员利益共享的企业

避免压榨劳工的工厂 |

+

− |

| 环境 | 寻求在循环利用、废弃物减排、环境清洁有良好实践的公司

避免生产有毒产品、显著影响全球变暖的公司 |

+

− |

| 公司治理 | 寻求在董事会独立和竞选、审计独立、管理者薪酬、消费选择权、选举权等公司治理实践较好的企业

避免违反反托拉斯法、消费者欺诈、市场丑闻的企业 |

+

− |

| 商业实践 | 寻求在研发、质量保证和产品安全性投资可持续发展的公司 | + |

| 雇员多样化 | 寻求在雇佣少数民族、女性、同性恋、残障人士等有积极政策的公司 | + |

| 人权 | 寻求促进人权标准的公司

避免在人权侵犯方面合谋的公司 |

+

− |

| 动物测试 | 寻求促进尊重动物的公司

避免进行动物实验、生产追捕动物设备或在终端产品使用动物的公司 |

+

− |

| 可再生能源 | 寻求从可再生资源生产能源的公司 | + |

| 生物科技 | 寻求支持可持续农业、生物多样化、当地农民和生物科技产业应用的公司

避免在农业应用中促进或发展基因工程的公司 |

+

− |

| 社区参与 | 寻求积极投资当地社区的慈善捐赠、雇员志愿服务或住房和教育项目的公司 | + |

| 股东活动 | SRI基金通过直接与管理层对话或在年度股东大会的表决权影响公司行为 | + |

| 不婚 | 避免对不婚主义的情侣提供保险的公司 | − |

| 医疗保健/制药 | 避免医疗保健公司(服务于基督科学宗教团体的基金使用) | − |

| 以利息为基础的金融机构 | 避免从利息中获得大部分收入的金融机构(以伊斯兰教原则管理的基金使用) | − |

| 猪肉生产 | 避免从猪肉加工和营销获得大部分收入的公司(以伊斯兰教原则管理的基金使用) | − |

| 注:“−”和“+”分别表示负向和正向筛选方向。数据来源于Social Investment Forum(SIF)(2003,P.2),Natural Capital Institute,Renneboog等(2008)。 | ||

近年来,很多实证研究聚焦不同投资策略如筛选方式、筛选强度(筛选数量)、筛选类别和筛选程序对基金绩效的影响,但结果呈现区域的、时间上的差异性。Renneboog等(2007)、Lesser等(2016)的研究显示,筛选策略可以解释社会责任、绿色和信仰投资的财务绩效的差异。Humphrey和Lee(2011)、Humphrey和Tan(2014)则分别从绿色基金以及模拟投资组合的角度,发现正向或负向筛选对投资组合的风险或收益无显著影响。Barnett和Salomon(2006)通过实证研究发现,高强度的正向筛选方法会导致收益增加,筛选强度与绩效呈U形关系,而Auer(2016)以欧洲股票市场为基础构建社会责任投资组合,发现更低筛选强度的负面筛选优越于正向筛选。

(四) 中国绿色投资市场国内学者对绿色型证券投资基金的关注呈上升趋势,但依旧处于早期的探讨阶段。学者普遍认同绿色基金驱动绿色经济发展的必要性和重要性(安国俊,2016;黎旺明,2016),但对以绿色基金为代表的机构投资者的收益与风险特征,仅有少数初步的探索。郑若娟和胡璐(2014)以案例分析的形式,采用夏普指数、詹森指数和特雷诺指数对比分析了四家SRI基金的财务绩效,发现SRI基金的收益均不低于比较基准和市场平均水平,并有较好的抗风险能力。危平和舒浩(2018)对中国的22只绿色基金进行了单因素和Carhart四因素模型的风险调整收益评价,发现目前中国绿色基金的投资表现要显著差于市场基准和传统基金。

需要强调的是,在中国一级股票发行市场,烟草以及武器等西方投资筛选行业,已经被证监会拒之门外,即从某种意义上说,证监会已经基于社会责任对我国上市公司进行了第一轮的负向筛选。同时,承担较多社会责任的国有企业在我国上市公司占比较高①。由于中国国有企业的使命包含了社会责任的实现,意味着我国资本市场与国外资本市场相比,其市场基准的企业社会责任基础强度更高。

在中国的政策与市场条件下,证券投资基金如何进行“绿化”投资组合的策略选择?能否实现双重目标?如前所述,目前对绿色基金的直接绩效评价具有局限性,会忽视混杂因素对基金绩效的影响,同时,绿色基金在我国成立的时间较短。因此,本文选择更新的模拟构建证券投资组合方法来探索如何“绿化”投资组合的问题。投资组合的可持续发展目标通过环境相关的筛选环节来保证,投资组合的财务收益目标则通过收益与风险评估来保证,从而为机构投资者的“绿化”转型提供决策依据。

三、研究设计 (一) 样本投资组合的构建首先是筛选方案的确立。参考国际上常用的公认的评价标准,采用和讯网2010–2016年公布的中国沪深A股上市公司社会责任环境维度的评分数据进行“绿色”筛选②。调整后环境得分满分为20分③,每年四月份依据上年社会责任报告更新一次,为了防止先窥性偏差,参考Humphrey和Tan(2014),对于t年的环境得分构建的投资组合,使用成分股在t+1年的四月份到t+2年三月份的收益计算该投资组合的绩效。

首先,我们将有环境得分的所有公司作为投资组合的可选股票池。在整合所有上市公司并删除ST股后,平均每年的投资组合可选股票数量为412只(见表3)。其次,按公司当年环境评分从高到低排序,分别删去得分最差的10%、20%、30%直到90%,得到不同筛选强度的月度投资组合的股票池④。最后,参考Auer(2016)等权重加权方法,将有环境得分的所有公司股票池以及10%–90%筛选强度的股票池分别进行等权重加权,构建得到最终的投资组合。本文的股票月收益率数据来源于CSMAR数据库。

| 股票池 | 入选股票

数量 |

ST*和ST

股票数量 |

未上市数量 | 删除ST及未上市公司后数量 | 与A股上市

公司数量比 |

与市场基准组合公司

数量比 |

与A股上市

公司平均市 值比 |

与市场基准组合平均市值比 |

| 2010 | 482 | 10 | 5 | 467 | 0.226 | 1.557 | 1.837 | 0.431 |

| 2011 | 540 | 11 | 3 | 526 | 0.225 | 1.753 | 1.914 | 0.378 |

| 2012 | 587 | 10 | 0 | 577 | 0.231 | 1.923 | 1.886 | 0.349 |

| 2013 | 587 | 12 | 4 | 571 | 0.229 | 1.903 | 1.455 | 0.304 |

| 2014 | 147 | 3 | 0 | 144 | 0.055 | 0.480 | 1.290 | 0.247 |

| 2015 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0.091 | 0.857 | 1.513 | 0.349 |

| 2016 | 345 | 3 | 0 | 342 | 0.112 | 1.140 | 1.436 | 0.309 |

| 注:(1)市场基准组合:取沪深300指数成分股按照等权重构建的投资组合。(2)样本数据的年度波动:和讯网仅公布了打分标准,未解释数据波动原因。 | ||||||||

国外研究中常用的市场基准包括标准普尔500指数、多米尼社会指数400(Humphrey和Tan,2014)和富时100指数(Climent和Soriano,2011)。国内研究大多选取沪深300指数、中信标普指数和道琼斯中国指数(林乐芬和黄翀,2009)。本文筛选的对象是沪深A股上市公司,所以选取反映我国沪深两市的主要市场指数——沪深300指数,选取其成分股,构建等权重市场基准投资组合B⑤。除少数行业(轻工制造、非银金融),筛选股票池与市场基准成分股在行业分布上具有相似性⑥。

本文通过整理我国现有成立超过一年的股票型和混合偏股型绿色基金的基本情况⑦,发现绿色基金平均规模12 000万元,最小规模仅有47万元,波动很大。基金平均持股82.73只。根据统计被动指数型绿色基金大多选取中证环保产业指数作为追踪指标。基于绿色股票指数的被动式指数投资也是机构投资者投资策略的一种。本文构建的投资组合属于主动型绿色投资组合,为了对比与被动指数型绿色基金的绩效差异,选取中证环保产业指数作为绿色指数基准C。

(三) 无风险收益率的确定基金与投资组合的绩效研究中,无风险利率通常取银行存款利率、银行间同业拆借利率或国债回购利率(齐岳和孙信明,2016;王怀明和王鹏,2016)。将研究期内银行定期存款利率与银行间同业拆借利率和国债回购利率折算成同期限的月度利率进行比较,显示均值和标准差差异很小,同时本研究所采用的四因子数据库采用一年定期存款作为无风险利率,故最终选取一年期定期存款利率作为无风险利率本文选取的7年评价期内一年定期存款利率有若干次调整,首先以年(365天)为单位,计算出加权平均的一年定期存款利率

| $ {R_{f,t}} = 1 + {R_{f,y}}^{1/12} - 1 $ | (1) |

借鉴王守法(2005)、Lesser等(2016),投资组合的绩效评价包括投资组合总体收益评价、基于风险调整的单因素模型绩效评估和基于Carhart四因素模型的绩效评估。

1. 投资组合总体收益评价,即月均收益率、β系数以及R2。

2. 基于风险调整的单因素模型的绩效评估,包括夏普指数、特雷诺指数和詹森指数。

(1)夏普指数。夏普指数把标准差作为风险衡量的尺度,表示投资单位在评估期内获得的风险报酬。夏普指数越大,风险回报越高。公式如下:

| $ Sharp\;ratio = \frac{{E({R_p}) - {R_f}}}{{{\sigma _p}}} $ | (2) |

其中,E(Rp)为投资组合预期报酬率,Rf为无风险利率,σp为投资组合的标准差⑧。

(2)特雷诺指数。以投资组合的系统性风险作为风险度量指标,特雷诺指数越大说明风险调整收益越高,公式如下:

| $ T = \frac{{{R_p} - {R_f}}}{{{\beta _p}}} $ | (3) |

其中Rp、Rf、βp分别为投资组合的投资考察期内的平均收益率、无风险利率、投资组合系统风险。

(3)詹森指数。詹森指数以系统性风险作为风险度量指标,但和比率指标不同,其计算结果是收益率的绝对差值。它表示投资组合收益率与相同系统风险水平下市场投资组合收益率的差异。

| $ \alpha = {R_p} - {R^{\rm{*}}} = {R_p} - {r_f} - \beta \left( {{R_m} - {r_f}} \right) $ | (4) |

若α显著为正,投资组合的绩效优于市场;反之,则劣于市场。

3. 基于Carhart四因素模型的绩效评估。投资组合超额收益可用四个因素表示,即市场风险因素(MKT)、规模因素(SMB)、价值因素(HML)和动量因素(UMD)(Carhart,1997)。模型如下:

| $ {\rm{}}{R_{i,t}} - {R_{f,t}} = {\alpha _i} + {\beta _{i,MKT}}MK{T_t} + {\beta _{i,SMB}}SM{B_t} + {\beta _{i,HML}}HM{L_t} + {\beta _{i,UMD}}UM{D_t} + {\xi _{i,t{\rm{}}}} $ | (5) |

其中,Ri,t是基金i在第t月份的收益;Rf,t是月份t的无风险收益;αi是基金的超额收益率,如若αi>0,则说明投资组合获得超额收益,其表现优于市场平均水平,反之亦然。βi,MKT为投资组合收益率对于市场风险的敏感系数,系数大小反映其组合是倾向于高贝塔投资标的还是低贝塔投资标的,βi,SMB为投资组合收益率对于股票规模的敏感系数,系数大小反映其组合是倾向于大盘股还是小盘股,βi,HML为投资组合收益率对于价值因素的敏感系数,系数大小反映其组合是倾向于成长型股票还是价值型股票;βi,UMD为投资组合收益率对于动量因素的敏感系数,系数大小反映其组合的选股结果是具有优势或不占优势,最终反映其择股能力。

四、实证结果与分析 (一) 基于投资组合总体收益的绩效评价表4结果展示,在不考虑风险调整的情况下,采用本文策略构建的“绿色”投资组合在20%、30%、40%、50%和80%的筛选强度上可以收获显著高于市场基准的直接收益,但其从β系数与R2看系统性与非系统性风险也更高。在构建的绿色投资组合内部,不同筛选强度投资组合的月均收益率整体呈现先上升再下降的变化趋势;Diff 2列所有差值分析显示更高的筛选强度对投资绩效的影响不具有统计学显著性。与被动式紧跟绿色指数基准的绿色投资相比,采用本文策略构建的“绿色”投资组合表现出无差异的绩效。

| 最小值 | 最大值 | 均值 | 标准差 | β系数 | R2 | Diff 1 | Diff 2 | Diff 3 | |

| 市场基准B | −23.757 | 18.236 | 0.502 | 7.214 | 1.000 | 1.000 | |||

| 绿色指数基准C | −28.580 | 21.990 | 1.008 | 8.554 | 1.011 | 0.754 | 0.028 | ||

| 筛选股票池A | −27.051 | 20.425 | 0.900 | 8.111 | 1.066 | 0.895 | 0.399 | 0.464 | |

| 绿色投资组合 | |||||||||

| 10%cut-off | −27.051 | 20.425 | 0.911 | 8.103 | 1.069 | 0.906 | 0.4093 | 0.011 | 0.473 |

| 20%cut-off | −26.898 | 20.834 | 0.937 | 8.031 | 1.060 | 0.907 | 0.436* | 0.037 | 0.499 |

| 30%cut-off | −27.162 | 20.206 | 0.953 | 8.024 | 1.064 | 0.915 | 0.452* | 0.053 | 0.533 |

| 40%cut-off | −27.162 | 20.206 | 0.983 | 8.007 | 1.061 | 0.913 | 0.481* | 0.082* | 0.555 |

| 50%cut-off | −26.413 | 19.320 | 0.966 | 7.926 | 1.055 | 0.923 | 0.464* | 0.066 | 0.536* |

| 60%cut-off | −26.413 | 19.320 | 0.924 | 7.938 | 1.054 | 0.918 | 0.422 | 0.023 | 0.495 |

| 70%cut-off | −26.046 | 19.783 | 0.934 | 7.946 | 1.049 | 0.908 | 0.433 | 0.034 | 0.512 |

| 80%cut-off | −24.512 | 18.261 | 0.919 | 7.946 | 0.997 | 0.908 | 0.418** | 0.019 | 0.460 |

| 90%cut-off | −23.775 | 19.288 | 0.802 | 7.563 | 0.984 | 0.881 | 0.300 | −0.098 | 0.329 |

| 注:(1)***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上统计显著。(2) Diff 1为与市场基准B的收益率差值。(3) Diff 2为与筛选股票池A的收益率差值。(4) Diff 3为与绿色指数基准C的收益率差值。中证环保产业指数的收益率数据从2012年2月开始,为了防止差值分析的偏差,本列数据均从2012年开始配对分析,数据结果与前有所不同。 | |||||||||

采用皮尔森相关性检验法、Kendall’s检验法和Spearman检验法对上文的整体评价法与三个单因素模型的相关性检验,结果显示具有良好的相关性⑨。实证结果(见表5)也显示经过风险调整的三个单因素指标表现出了很强的一致性,均显示构建的主动型绿色投资组合的风险调整收益与市场基准组合和被动型绿色指数投资组合之间没有显著差异,在构建的绿色投资组合内部,不同筛选强度“绿色”投资组合与筛选股票池A相比,也不具有显著性差异。这意味着,在中国现有的资本市场条件下,采用本文的绿化投资策略,可以实现财务收益与可持续发展的双重目标。为了进一步检验结果,下面基于Carhart四因素模型对绩效进行评估。

| 筛选强度 | 夏普指数 | 特雷诺指数 | 詹森指数 | ||||||

| Diff 1 | Diff 2 | Diff 3 | Diff 1 | Diff 2 | Diff 3 | Diff 1 | Diff 2 | Diff 3 | |

| 市场基准B | |||||||||

| 绿色指数基准C | 0.004 | 0.195 | 0.118 | ||||||

| 筛选股票池A | 0.030 | 0.057 | 0.291 | 0.332 | 0.301 | 0.385 | |||

| 绿色投资组合 | |||||||||

| 10% cut-off | 0.031 | 0.001* | 0.057 | 0.288 | -0.002 | 0.331 | 0.307 | 0.006 | 0.333 |

| 20% cut-off | 0.034 | 0.004* | 0.059 | 0.327 | 0.036 | 0.355 | 0.341 | 0.040** | 0.415 |

| 30% cut-off | 0.040 | 0.010* | 0.061 | 0.363 | 0.073 | 0.364 | 0.380 | 0.079* | 0.430 |

| 40% cut-off | 0.043 | 0.013 | 0.0634 | 0.383 | 0.092 | 0.387 | 0.399 | 0.098 | 0.453 |

| 50% cut-off | 0.043 | 0.013 | 0.064 | 0.381 | 0.090 | 0.401 | 0.396 | 0.095 | 0.466 |

| 60% cut-off | 0.036 | 0.006 | 0.065 | 0.339 | 0.048 | 0.401 | 0.357 | 0.056 | 0.477 |

| 70% cut-off | 0.044 | 0.014 | 0.074 | 0.406 | 0.115 | 0.479 | 0.427 | 0.126 | 0.556 |

| 80% cut-off | 0.043 | 0.013 | 0.065 | 0.395 | 0.104 | 0.414 | 0.400 | 0.098 | 0.467 |

| 90% cut-off | 0.022 | -0.008 | 0.074 | 0.282 | -0.009 | 0.513 | 0.285 | -0.016 | 0.555 |

| 注:(1)***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上统计显著。(2)Diff 1为与市场基准B的风险调整性收益率差值。(3)Diff 2为与筛选股票池A的风险调整性收益率差值。(4)Diff 3为与绿色指数基准C的风险调整性收益率差值。中证环保产业指数的收益率数据从2012年2月开始,为了防止差值分析的偏差,本列数据均从2012年开始配对分析,数据结果与前有所不同。 | |||||||||

首先对时间序列数据进行单位根检验,在验证时间序列在1%的水平上显著平稳之后,使用Stata软件对基准投资组合、绿色投资组合进行多元线性回归分析,得出Carhart四因素模型里的市场风险因素、规模因素、价值因素以及动量因素的回归系数,见表6。

| α | MKT | SMB | HML | UMD | Adj R2 | Diff1 | Diff2 | Diff3 | |

| 市场基准B | 0.204 | 1.026*** | −0.195*** | 0.078** | −0.151*** | 0.979 | |||

| 绿色指数基准C | −0.253 | 0.977*** | 0.199** | −0.363*** | 0.018 | 0.920 | −0.500 | ||

| 筛选股票池A | 0.048 | 1.041*** | 0.208*** | −0.078*** | −0.140*** | 0.989 | −0.156 | 0.342 | |

| 绿色投资组合 | |||||||||

| 10% cut-off | 0.066 | 1.042*** | 0.202*** | −0.072** | −0.142*** | 0.988 | −0.138 | 0.018 | 0.358 |

| 20% cut-off | 0.091 | 1.033*** | 0.206*** | −0.056** | −0.137*** | 0.987 | −0.113 | 0.043 | 0.388 |

| 30% cut-off | 0.124 | 1.038*** | 0.193*** | −0.037 | −0.143*** | 0.984 | −0.079 | 0.076* | 0.442 |

| 40% cut-off | 0.162 | 1.035*** | 0.186*** | −0.049 | −0.135*** | 0.983 | −0.042 | 0.114** | 0.477 |

| 50% cut-off | 0.175 | 1.032*** | 0.165*** | −0.036 | −0.134*** | 0.983 | −0.029 | 0.127** | 0.495 |

| 60% cut-off | 0.124 | 1.032*** | 0.172*** | −0.033 | −0.139*** | 0.983 | −0.080 | 0.076 | 0.441 |

| 70% cut-off | 0.128 | 1.025*** | 0.181*** | −0.038 | −0.160*** | 0.976 | −0.076 | 0.080 | 0.452 |

| 80% cut-off | 0.132 | 0.973*** | 0.186*** | 0.047 | −0.178*** | 0.961 | −0.072 | 0.084 | 0.432 |

| 90% cut-off | 0.041 | 0.967*** | 0.166*** | 0.010 | −0.174*** | 0.942 | −0.163 | −0.006 | 0.340 |

| 注:(1)***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上统计显著。(2)Diff 1为与市场基准B之间的四因素模型收益率差值。(3)Diff 2为与筛选股票池A之间四因素模型收益率差值。(4)Diff 3为与绿色指数基准C的四因素模型收益率差值。中证环保产业指数的收益率数据从2012年2月开始,为了防止差值分析的偏差,本列数据均从2012年开始配对分析,数据结果与前有所不同。 | |||||||||

从收益率的截距项α来看,Diff1列“绿化”后投资组合的收益率虽然低于市场基准B,但都不具有统计学的显著性差异。Diff2列,在构建的绿色组合内部,经过四因子调整后,30%、40%与50%筛选强度的投资组合可获得显著高于筛选股票池A的收益率。Diff3列,构建的绿色投资组合与被动型绿色指数基准比较基本无显著性收益差异。

从回归系数的显著性来看,对于市场基准组合与构建的绿色投资组合受到了市场风险因素(MKT)、规模因素(SMB)、价值因素(HML)和动量因素(UMD)的影响,但对于构建的绿色投资组合,其价值因素随着筛选强度的增加显著性减小直至消失。绿色指数基准则受到市场风险因素、规模因素、价值因素的影响。

总的来说,本文的分析结果与Humphrey和Tan(2014)以及Auer(2016)根据北美和欧洲股票在绿色绩效方面的表现筛选股票构建的模拟投资组合得到的结论具有相似性。如前所述,在早期的风险分散理论下,通常认为绿色投资采用一系列环境标准进行项目筛选,限定了投资范围,因此可能产生更低的收益。但近期有关社会价值对投资决策的影响(Hong和Kacperczyk,2009),尤其是社会责任投资领域(Renneboog等,2008)的研究则更多地从公司治理信号等维度发现“绿色”的溢价效应,从而弥补了风险分散性的不足。另外,国外市场研究里,其研究样本包含大量的“罪恶”股票。因此Fabozzi等(2008)及Hong和Kacperczyk(2009)发现“罪恶”股票能获得更高的收益,如果把其排除在投资组合之外,会得到更低的绩效。但在中国A股股票市场上,由于证监会对上市公司的行业进行了限制,赌博、色情类公司不允许上市,“罪恶”类股票在股票市场占比相比国外股票市场显著更低,这显然对绿色股票池里投资组合的投资收益的提升是一个积极的辅助因素。

本文的分析结果与我国绿色基金的直接绩效评价结果具有明显的差异性。比如,危平和舒浩(2018)对中国22只绿色基金进行的风险调整收益评价显示,目前中国绿色基金的投资表现要显著差于市场基准和传统基金。本文采用模拟投资组合的方法,是在消除了基金治理、基金经理人的择股能力等基金内部因素对基金绩效影响的情况下的优化投资结果。虽然可以更加科学地评价“绿色”绩效(Humphrey和Tan,2014;Auer,2016),但在现实中,基金的持有期、经理的管理能力、管理费率的差异等均会对投资组合收益产生影响。因此,目前中国已发行的绿色基金的绩效表现还未体现明显的“绿色”优势。但值得注意的是,危平和舒浩(2018)研究发现,近几年成熟型绿色基金与传统基金和市场基准有趋近的趋势,而2016年后新型绿色基金的风险调整收益发生了超越传统和市场基准的变化。这些积极的信号究竟反映的是国家政策大力支持下绿色投资主体在数量和规模上的发展,还是绿色投资意识和能力的发展,还有待进一步的考察。显然,随着绿色投资市场的培育与发展,公司层面的“绿色”溢价效应正在显现,市场层面的反映污染项目负外部性和绿色项目正外部性的价格体系正在建立,我国“绿色有效性不足”的问题正在得到改善。

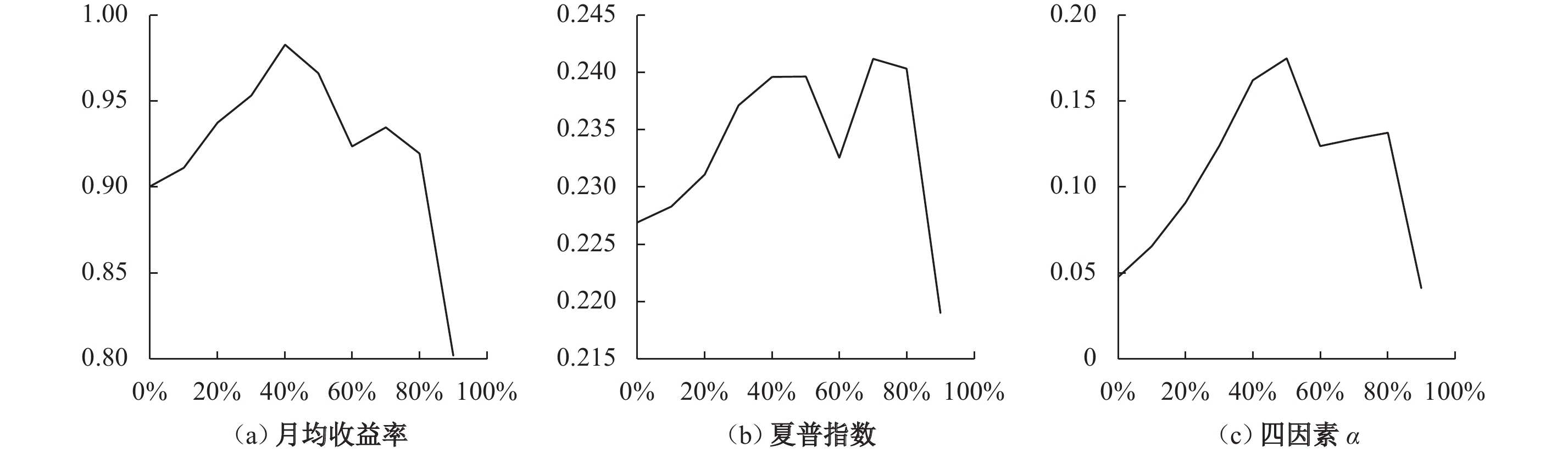

(四) 筛选强度与绩效图1为采用各模型计算的收益率随筛选强度的变化趋势。综合来看,本文构建的“绿色”投资组合的收益率和系统性风险随筛选强度的变化趋势大致是M形曲线,峰顶出现在40%、70%–80%的筛选强度,峰谷一致出现在60%的筛选强度。中国市场现有的绿色基金持股数量均值是83只左右,因此当筛选强度达到80%时,是与现实最接近的规模。本文的研究显示,此时的绿色投资组合直接绩效评价、经过风险调整的单因素模型以及四因素模型都显示与市场基准和绿色指数基准无差异的财务绩效(见表4、表5和表6)。同时,此时的筛选强度虽然很高,相当于正向筛选所要求的绿色绩效,但其财务绩效与低强度的负向筛选投资组合相似,这一点与Humphrey和Lee(2011)、Humphrey和Tan(2014)的相关研究结果也具有相似性。可能的解释是,虽然低筛选强度的投资组合其风险的分散性要优于高筛选强度,但在高筛选强度的投资组合中,只留下了环境绩效十分卓越的公司股票。这些公司因为十分优越的环境绩效获得了广大投资者和顾客的认可,以及员工的高度忠诚,公司在内部治理以及财务绩效和长期价值提升方面更有优势,因此筛选强度低的负向筛选和筛选强度很高的正向筛选都与基准组合表现出无差异的财务绩效。

|

| 图 1 收益率与筛选强度的变化趋势图 注:(1)各指标收益率均以百分比计。(2)由于经风险调整单因素模型收益率随筛选强度变化基本一致,为了节约篇幅,仅以夏普指数为代表。 |

在变化模式上,本文构建的绿色投资组合绩效随筛选强度呈M形波动变化,与Auer(2016)发现的倒U形相比具有更大的波动性。一个可能的原因是,国外绿色投资市场自20世纪90年代末环境金融产品大力发展而相对成熟,绿色投资组合呈现相对清晰的变化规律,即随着筛选强度的上升资本市场对绿色积极反馈,克服了分散性不足的缺点,但到筛选强度足够大时,收益率才会由于风险分散性不足而减少。而中国的绿色投资刚刚起步,在并不完全有效的资本市场里呈现波动性。受影响因素包括:(1)市场是否对“绿色”股票或企业的“绿色”行为给予积极的“绿色”激励。薛爽等(2017)发现在中国的环境法律体系不够完善,污染检测机制不健全的情况下,企业排污对企业价值的影响不能套用环境负债的传导路径来解释。进一步地,我国机构投资者对环境信息和风险的市场反应低于其他国家,如环境事件和企业股价的负面反应并不显著(王遥和李哲媛,2013;Xu等,2012),甚至负面环境事件披露后仍有股价上升的情况,即“绿色有效性”不足。(2)投资风险分散的程度。由于绿色投资采用一系列环境标准进行项目筛选,限定了投资范围,导致投资组合不能充分分散风险,因此收益与风险分散的程度有关。

最后,本文共选取了三种方法、五个绩效衡量指标,各绩效指标的结果呈现相似性,展现了研究结论的稳健性。

五、结论与启示2011年11月,世界银行发布《做出可持续的承诺——世界银行环境战略》报告,提出金融行业运营也应支持绿色产业和经济、社会的可持续发展。在资源枯竭和环境恶化的大背景下,绿色投资既是可持续发展目标在金融领域的实践,也是金融机构主动应对环境风险的选择。在中国,绿色金融体系的构建已经上升至国家战略高度,但在机构层面进行金融资产的“绿化”还处于探索阶段。

本文采用中国A股市场的数据,依据和讯网2010–2016年上市公司环境绩效评分,采用不同强度的负向筛选策略,模拟构建主动投资型证券投资基金持有的绿色投资组合,净化以往研究中混杂性因素的影响,并对投资组合进行收益与风险的系统评估,以期探讨“绿化”投资组合的策略选择。投资组合的可持续发展目标通过环境相关的筛选环节来保证,投资组合的财务收益目标则通过收益与风险评估来保证。研究结果显示:(1)本文构建的主动型绿色投资组合的直接收益、单因素和Carhart四因素模型的风险调整收益,可获得至少不低于市场基准组合的水平,能够实现环境绩效与财务绩效的双重目标。(2)主动型绿色投资与被动型绿色指数投资组合之间的财务绩效没有显著差异。(3)基于四因素模型,按照40%–50%的筛选强度组建的投资组合获得显著高于最低筛选强度的筛选股票池A的财务绩效。同时,本文的绿色投资组合绩效主要受市场风险因素、规模因素和动量因素的影响。(4)由于中国股票市场的“绿色有效性不足”与筛选投资组合的分散性因素的交互影响,“绿色”投资组合的财务绩效随筛选强度的变化趋势呈现M形波动变化。

本文的启示是,在中国现有的资本市场条件下,采用本文的筛选策略进行投资组合的“绿化”,可以保证紧跟市场基准水平的财务收益和可持续发展目标,即使在80%左右的高筛选强度下,投资组合的财务绩效也能得以保证。这有助于解决机构投资者代客理财的中介属性(契约信托责任)与环境责任(非财务关注)的潜在矛盾。本文的研究为当前有限的中国绿色投资研究提供了新的直接的证据。

① 截至2016年年底,我国上市公司中国有企业占比为33.48%,总市值占比为47.64%(CSMAR数据库)。

② 目前,中国企业社会责任权威第三方评级机构有润灵环球和和讯网。但润灵环球只发布CSR综合得分,没有环境方面的单独得分,因此不予以考虑。和讯网上市公司社会责任报告专业评测体系始于2010年,其环境维度从环保意识、环境管理体系认证、环保投入金额、排污种类数、节约能源种类五方面进行综合打分,符合本研究对企业环境责任的关注。

③ 在和讯网公布的数据中,不同行业的环境得分总值不同,制造业、服务业、其他行业满分分别为30分、10分、20分,将各行业总分按比例调整到同一水平20分,从而具有可比性。得分均值为13.72,主要分布在8-17分之间。2010-2016年有评分的公司调整后的环境得分分布图,由于版面所限刊略,详情可联系作者。

④ 可选股票池A以及各筛选强度投资组合的构建根据沪深300的编制原则,删去各计算月份内上市不满3个月的股票。

⑤ 由于沪深300指数的编制方法并非等权重,而本文经过筛选构建的投资组合是等权重的,因而参照Humphrey和Tan(2014)构建等权重的沪深300指数即市场基准投资组合B。

⑥ 受篇幅限制,2016年市场基准组合与股票池A的行业分布对比情况刊略,详情可联系作者获得。

⑦ 本文整理了研究期成立超出一年的绿色基金的投资类型、资产规模、持股数量以及比较追踪基准,限于篇幅,可联系作者获得详细表格。

⑧ 本文的股票收益率样本周期是2011年4月到2018年3月,共84个月。由于获得有意义的绩效测量最小样本需要36个月(Fung和Hsieh,1997;Liang,2000),以及如果样本数量过少会导致统计性检验不准确的问题,参照Auer(2016)的做法,使用当月和之前所有月份的收益率,计算每个月的夏普比率。

⑨ 鉴于篇幅限制,可联系作者获取相关性检验结果。

| [1] | 安国俊. 绿色基金如何驱动绿色发展[J].银行家,2016(10). |

| [2] | 黎旺明. 设立绿色基金, 推动中日韩三边环境合作[J].金融经济,2016(11). |

| [3] | 林乐芬, 黄翀. " 封转开”基金绩效比较研究[J].金融研究,2009(7). |

| [4] | 马骏. 国际绿色金融发展与案例研究[M]. 北京: 中国金融出版社, 2017. |

| [5] | 齐岳, 孙信明. 基于投资策略的基金绩效评价——以价值、成长和平衡型基金为例[J]. 管理评论, 2016, (4). https://www.docin.com/p-1654098102.html |

| [6] | 王怀明, 王鹏. 社会责任投资基金业绩与投资者选择[J].财经问题研究,2016(2). |

| [7] | 王守法. 我国证券投资基金绩效的研究与评价[J].经济研究,2005(3). |

| [8] | 王遥, 李哲媛. 我国股票市场的绿色有效性——基于2003–2012年环境事件市场反应的实证分析[J].财贸经济,2013(2). |

| [9] | 危平, 舒浩. 中国资本市场对绿色投资认可吗? ——基于绿色基金的分析[J].财经研究,2018(5). |

| [10] | 薛爽, 赵泽朋, 王迪. 企业排污的信息价值及其识别——基于钢铁企业空气污染的研究[J].金融研究,2017(1). |

| [11] | 郑若娟, 胡璐. 我国社会责任投资策略与绩效分析[J].经济管理,2014(5). |

| [12] | Anderson B, Borgonovo E, Galeotti M, et al. Uncertainty in climate change modeling: Can global sensitivity analysis be of help?[J].Risk Analysis,2014,34(2):271–293. |

| [13] | Auer B R. Do socially responsible investment policies add or destroy european stock portfolio value?[J].Journal of Business Ethics,2016,135(2):381–397. |

| [14] | Barnett M L, Salomon R M. Beyond dichotomy: The curvilinear relationship between social responsibility and financial performance[J].Strategic Management Journal,2006,27(11):1101–1122. |

| [15] | Bauer R, Koedijk K, Otten R. International evidence on ethical mutual fund performance and investment style[J]. Journal of Banking & Finance,2005,29(7):1751–1767. |

| [16] | Carhart M M. On persistence in mutual fund performance[J].The Journal of Finance,1997,52(1):57–82. |

| [17] | Climent F, Soriano P. Green and good? The investment performance of us environmental mutual funds[J].Journal of Business Ethics,2011,103(2):275–287. |

| [18] | Dietz S, Bowen A, Dixon C, et al. ‘Climate value at risk’ of global financial assets[J].Nature Climate Change,2016,6(7):676–679. |

| [19] | Dietz S, Stern N. Endogenous growth, convexity of damage and climate risk: How Nordhaus’ framework supports deep cuts in carbon emissions[J].The Economic Journal,2015,125(583):574–620. |

| [20] | Fabozzi F J, Ma K C, Oliphant B J. Sin stock returns[J].The Journal of Portfolio Management,2008,35(1):82–94. |

| [21] | Fung W, Hsieh D A. Empirical characteristics of dynamic trading strategies: The case of hedge funds[J].The Review of Financial Studies,1997,10(2):275–302. |

| [22] | Harmes A. The limits of carbon disclosure: Theorizing the business case for investor environmentalism[J].Global Environmental Politics,2011,11(2):98–119. |

| [23] | Hong H, Kacperczyk M. The price of sin: The effects of social norms on markets[J].Journal of Financial Economics,2009,93(1):15–36. |

| [24] | Humphrey J E, Lee D D. Australian socially responsible funds: Performance, risk and screening intensity[J].Journal of Business Ethics,2011,102(4):519–535. |

| [25] | Humphrey J E, Tan D T. Does it really hurt to be responsible?[J].Journal of Business Ethics,2014,122(3):375–386. |

| [26] | Lesser K, Rößle F, Walkshäusl C. Socially responsible, green, and faith-based investment strategies: Screening activity matters![J].Finance Research Letters,2016,16:171–178. |

| [27] | Liang B. Hedge funds: The living and the dead[J].The Journal of Financial and Quantitative Analysis,2000,35(3):309–326. |

| [28] | Mallett J E, Michelson S. Green investing: Is it different from socially responsible investing?[J]. International Journal of Business,2010,15(4):395–410. |

| [29] | Renneboog L, Ter Horst J, Zhang C D. The price of ethics: Evidence from socially responsible mutual funds[R]. ECGI-Finance Working Paper No. 168, 2007: 1-47. |

| [30] | Renneboog L, Ter Horst J, Zhang C D. Socially responsible investments: Institutional aspects, performance, and investor behavior[J]. Journal of Banking & Finance,2008,32(9):1723–1742. |

| [31] | Reynolds J. Unhedgeable risk: How climate change sentiment impacts investment[R]. University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership(CISL), 2015. |

| [32] | Rockström J, Steffen W, Noone K, et al. A safe operating space for humanity[J].Nature,2009,461(7263):472–475. |

| [33] | Sabbaghi O. The behavior of green exchange-traded funds[J].Managerial Finance,2011,37(5):426–441. |

| [34] | Schueth S. Socially responsible investing in the United States[J].Journal of Business Ethics,2003,43(3):189–194. |

| [35] | Silva F, Cortez M C. The performance of US and European green funds in different market conditions[J].Journal of Cleaner Production,2016,135:558–566. |

| [36] | Social Investment Forum(SIF). Report on suatainable and responsible investing trends in the United States[R]. Washington, DC: US SIF, 2003. |

| [37] | Tiselius J, Kronquist M. Drivers of growth in the corporate green bond market[R]. Copenhagen Business School Working Paper, 2015. |

| [38] | Xu X D, Zeng S X, Tam C M. Stock Market’s reaction to disclosure of environmental violations: Evidence from China[J].Journal of Business Ethics,2012,107(2):227–237. |