2019第21卷第3期

2013年以来,我国扶贫工作取得了重大进展,截至2017年底,全国贫困发生率由2010年的17.27%下降到3.1%①。中共十九大报告明确提出,到2020年我国将实现现行标准下贫困人口全部脱贫,因此在后扶贫时代,扶贫目标将面临战略转型,即由绝对贫困向相对贫困、由贫困治理向贫困防治转型,贫困防治视角下政策靶向目标也应由建档立卡贫困群体向未来可能陷入贫困的群体转变,因而提升内生发展动力成为稳定脱贫和提高贫困人口福利的共同要求。习近平总书记在2018年中央财经委员会会议中强调,在各项扶贫举措中应落实产业配套和就业安置,解决劳务组织化程度低等问题。2018年6月15日,中共中央国务院颁布了《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》,意见中将就业扶贫作为一项重要举措进行推进,以期更好地衔接现阶段的脱贫攻坚与未来的乡村振兴。人力资源和社会保障部与财政部联合出台的《关于进一步加大就业扶贫政策支持力度着力提高劳务组织化程度的通知》部署了就业扶贫的具体落实方案,主要包括就地就近就业、支持创业带动就业、开展有组织的劳务输出、公益性岗位托底安置、开展职业培训和加强组织保障等措施。

事实上,自2013年以来我国就在东部发达地区分批次设立了6个国家级扶贫改革试验区,探索产业脱贫和家门口就业工程脱贫路径。笔者所在课题组在调研中发现,创造家门口就业岗位在减贫益贫中扮演了重要角色,一些地区通过劳动力培训、引进企业和创造社区公益性岗位等方式扩大本地就业,同时通过区域协作等方式组织劳务输出,但现有研究对就业扶贫举措在多大程度上促进贫困户增收和减少农户未来贫困的可能性,以及本地务工与外出务工是否产生不同影响仍缺乏深入研究。由于“绝对贫困——贫困缓冲期——相对贫困”的脱贫进程大致与“西部——中部——东部”的区域梯度一致,东部相对贫困地区的减贫举措能够在一定程度上为2020年后扶贫时代战略转型提供参考,因此对该地区的贫困形态进行研究能够为区域发展梯度处于低水平的地区提供未来发展的可鉴经验。基于相对贫困地区贫困特征探究的重要性,以及就业扶贫与贫困脆弱性关系对后扶贫时代相对贫困战略部署的重要指导意义,本文选择江苏宿迁扶贫改革试验区为研究对象,旨在通过研究实现四个基本目标:一是根据贫困发展趋势设定三条贫困线,研究不同贫困线下相对贫困地区贫困脆弱性的大小,梳理其脆弱性分布特征;二是分析当期贫困与当期脆弱性(未来贫困)之间的关系,判断目前的贫困识别中的目标偏移程度与目标调整策略;三是厘清务工收入与减缓贫困脆弱性之间的关系,并通过区分务工对贫困户与非贫困户的不同效应,分析政策调整的合理方向;四是在目标三的基础上进一步分析两个就业流向即本地务工和外出务工对贫困脆弱性的影响差异,并结合二者在实践过程中的优劣给出合理化建议。

二、贫困脆弱性与就业扶贫逻辑扶贫对象精准是实施“六个精准”的逻辑起点,也是判断是否“脱真贫”的依据,因而贫困识别问题历来是学者研究的重点。已有研究越来越关注不同群体的贫困特征差异且更多地从多维贫困视角进行贫困识别(郭熙保和周强,2016;史志乐和张琦,2018),而不足的是这些研究大多从静态视角展开,忽视了农户未来的福利特征。随着扶贫理论的发展,贫困防治尤其是贫困脆弱性(Vulnerability to Poverty)问题成为政策制定者和学者的关注重点(Klasen和Waibel,2014;Zereyesus等,2017)。

贫困脆弱性的概念最早由世界银行在2001年正式提出(World Bank,2001)。基于不同研究视角,学者赋予了贫困脆弱性不同的内涵,代表性的量化定义有预期的贫困脆弱性(Vulnerability as Expected Poverty,VEP)、风险暴露脆弱性(Vulnerability as Uninsured Exposure to Risk,VER)和低期望效用脆弱性(Vulnerability as Low Expected Utility,VEU)(黄承伟等,2010;蒋丽丽,2017)。其中常用的预期贫困脆弱性是用来衡量目标个体或群体未来陷入贫困可能性的前瞻性概念(Chaudhuri等,2002),即贫困人口识别偏移导致非贫困人口在未来可能陷入贫困、脱贫人口返贫及贫困人口继续处于贫困状态等共同构成贫困脆弱性的内涵。

国外学者对贫困脆弱性的测度和影响因素的分析较多,主要的差异体现在研究区域选择、福利测度指标和主要影响因素选择三方面。区域选择多以加纳、印度、泛撒哈拉地区等贫困程度较深的区域为代表(Échevin,2013;Azeem等,2016;Zereyesus等,2017),近年来也有越来越多的学者将中国农村地区作为研究对象(Ward,2016;Xu等,2017)。目前国内针对脆弱性的研究多使用CHNS等数据库对全国层面或区域层面的脆弱性进行测度(林文和邓明,2014;徐伟等,2011;万广华等,2014),也有部分文献进行了绝对贫困地区贫困脆弱性分析(杨龙和汪三贵,2015;李聪,2018)。

在主要影响因素分析中,已有文献主要研究冲击因素,如洪水等对贫困脆弱性的影响(Mahanta和Das,2017)、与扶贫政策及扶贫措施紧密结合的易地搬迁、政府转移支付、产业扶贫及非农就业等在减缓贫困脆弱性方面的影响(樊丽明和解垩,2014;李聪,2018;胡伦和陆迁,2018)。学者大多肯定了非农部门在减贫与减少贫困脆弱性方面所具有的显著作用(Zereyesus等,2017)。刘一伟和刁力(2018)认为,非农就业包括作为被雇佣者工作(务工)和自主创业从事小型商业活动(自我雇佣)两类,但对于非农就业子分类的减贫作用及其对贫困脆弱性的影响却少有涉及,对于就业流向分类影响的研究更加缺乏。高若晨和李实(2018)通过DID-PSM的方法论证了农村劳动力外出有利于留守家庭持久脱贫,但由于样本数据来源于2007年和2009年的全国多个省份,因此对于当前乃至2020年后扶贫时代的相对贫困问题的解决,可以提供的借鉴作用较为有限。

综上所述,已有研究对象多集中于深度贫困群体或全国所有农户群体,较少涉及相对贫困地区的贫困脆弱性研究,对于非农就业子分类务工对贫困脆弱性的影响研究更是欠缺。由于东部地区可耕地面积较少、缺少稳定脱贫途径等问题尚未得到彻底解决,相对贫困地区农户依然具有一定程度的贫困脆弱性。根据中国乃至世界的贫困发展渐进趋势,贫困人口已经或将进入相对贫困的发展层次,绝对贫困问题的有效解决对新型贫困的防治即相对贫困地区农户的贫困脆弱性及其影响因素研究具有重要意义。实际调研中发现就业扶贫在相对贫困地区的贫困脆弱性减缓中扮演了重要角色,其中反映了扶贫与务工在相对贫困地区的现实联系。

作为进行生产与消费决策的经济单元,农户总是追求效用最大化(Chang等,2012)。由于农户生产决策和消费决策可以分离,农户的效用最大化决策可分解为两个过程:一是在生产过程中追求利润最大化;二是在此基础上通过合理配置消费实现个人效用最大化(文辉星,2016)。因此理性农户首先将选择最大化自身家庭净收入水平。收入水平取决于农户所拥有和选择的收入渠道,而农户所拥有的要素禀赋决定了其可供选择的收入获取来源。相对贫困地区农户可供选择的收入来源一般包括农业生产与非农工作,其中农业生产中包括种植与养殖两类,非农工作包括自我雇佣与务工两类,而务工则可根据就业流向区域分为本地务工与外出务工。

对宿迁扶贫改革试验区调查发现,该地区农户具有以下特点:(1)人均耕地少。以调研的宿迁市管辖的宿豫区、泗阳县和沭阳县样本为例,样本农户人均耕地面积为1.2亩,户均耕地面积仅为5.529 1亩,其中包含了不利于农作物生长的盐碱地,且由于种植呈现明显的季节性特征,单一的种植会导致农户收入有限。(2)基于生态保护原则,宿迁市于2016年颁布了《宿迁市畜禽养殖禁养划定方案》,畜禽养殖禁养区划定使得农户小型零散养殖覆盖规模受到限制,在一定程度上导致农户的小型养殖收入被压缩。(3)农户从事自我雇佣所需要的人力资本基本能力欠缺。由于贫困地区相对闭塞性,贫困多有代际传递的特征,由此造成农户具有显著的思想局限性、认知局限性和承受力局限性。其中思想局限性是指其主观脱贫意愿较弱,认知局限性导致农户对信息的利用率和对市场的洞察力有限,引致其难以确定合适的创业方向。陆汉文和李文君(2017)通过研究发现,针对贫困人口的农村实用技术培训存在“有用”但“无效”的结构性困境。相似困境在实践调研中被普遍证实,农户大多认为技能培训、知识普及等具有启发意义,但极少将其应用于生产实践。承受力局限是指其抗风险冲击能力弱,不仅包括资产层面的抗风险冲击能力不足,也包括心理层面的风险规避性。以上局限性决定了农户选择自我雇佣这一收入渠道极为有限。(4)宿迁交通、物流、政策等相对完善,企业入驻意愿较高。在政策驱动下,宿迁—义乌的“来料加工经纪人”培养模式、“家门口就业工程”得到较好发展。

根据调研数据,约有65.50%的受访农户家庭至少有一位务工者,户均务工人数为1.29人,务工也越来越成为相对贫困地区农户实现收入增长的最主要方式。因而在现阶段要素禀赋不变的前提下,农户将大多数时间分配在务工上也能更大程度地实现农户家庭收益最大化。然而,目前苏北地区的劳动力市场发展不够充分,因此宿迁的就业工程脱贫实践也提供了一个自然实验契机,以验证如果提供了就业机会是否会明显减缓农户的贫困脆弱性,以及本地务工与外地务工对减缓贫困脆弱性是否具有不同影响。

三、方法与数据 (一) 方法1. 贫困脆弱性。依据贫困脆弱性有针对性地对政策施与对象进行精准识别是公共扶贫政策实施成败的关键因素(Ward,2016;蒋丽丽,2017),如何准确度量潜在扶贫对象的贫困脆弱性吸引了众多学者的关注。贫困脆弱性的测量方法大致可以分为三类:一是Ligon和Schechter(2003)提出的期望效用的贫困脆弱性,VEU方法强调了对风险因素的考察,对数据时间跨度和数据频率要求较高;二是Dercon和Krishnan(2000)提出的风险暴露的脆弱性;三是以Chaudhuri等(2002)为代表提出的期望贫困脆弱性,其含义是指农户预期未来收入低于贫困线的概率。VEP定义下的贫困脆弱性测量允许数据为截面数据,该理论认为家庭贫困脆弱性大小主要来源于家庭未来福利水平的分布特征,其福利期望与福利波动水平均由家庭特征变量决定。根据VEP定义,农户h在时间t的贫困脆弱性可由下式表示:

| vh,t=prob(lnyh,t+1<P) | (1) |

其中,

依据假设,家庭h的收入可以表示为一组家庭特征变量Xh的函数,其中Xh包含是否参与务工和其他家庭特征变量:

| lnyh=Xhβ+eh | (2) |

VEP理论认为收入的波动项eh来源于冲击,由家庭特征变量决定,遵循下式关系:

| e2h=Xhθ+ε | (3) |

为减少异方差带来的估计误差,应用Amemiya(1977)的三步最小二乘法(Three-step Feasible Generalized Least Squares,FGLS)对β、θ进行估计。估计步骤如下:

用OLS对式(2)进行估计,将估计的误差项应用于式(3),得到

| ˆe2h=XhˆθOLS+ˆε | (4) |

其中

| e2hXhˆθOLS={XhXhˆθOLS}θ+εXhˆθOLS | (5) |

再次使用OLS对式(5)进行回归,得到θ的渐进有效估计值θFGLS,该值与家庭特征变量Xh共同得到eh2的估计值

| lnyhˆeh,FGLS=Xhˆeh,FGLSβ+ehˆeh,FGLS | (6) |

对式(6)进行估计,可以得到β的渐进有效估计值βFGLS,由此农户收入对数的期望与波动可以表示如下:

| ˆE(lnyh|Xh)=XhˆβFGLS | (7) |

| ˆV(lnyh|Xh)=XhˆθFGLS | (8) |

在收入对数期望为

| vh,t=^prob(lnyh<P)=Φ(P−XhˆβFGLS√XhˆθFGLS) | (9) |

基于研究目的的不同,学者对贫困脆弱性的阈值选择也有一定的差异。大多数学者如Chaudhuri等(2002)和Novignon等(2012)等学者选择了0.5的贫困脆弱性阈值,即农户下期将有50%的概率陷入贫困状态或继续保持贫困状态,研究同时选择了0.75的高脆弱线作为农户有较高概率陷入贫困的参与阈值。Günther和Harttgen (2009)采用了更为严苛的0.29作为贫困脆弱性阈值,其依据是假定未来两期内有任意一期或以上陷入贫困的总概率为0.5,那么单期贫困脆弱性阈值选择应为0.29。也有部分学者认为贫困发生率是一个可供参考的严格的阈值选择标准,该观点认为只要高于当地贫困发生率即说明该农户具有高于平均贫困水平的陷入贫困概率,应该被纳入脆弱性范围。江苏省范围内相对贫困标准下的贫困发生率为全省范围内收入在后6%左右的低收入人口,因此0.06是一个可供参考的脆弱性阈值。本文将0.1作为初始值,0.9作为终值,0.1作为步长,进行脆弱线阈值选择,结合0.06、0.29和0.75进行综合考量,分析不同标准下该地农户贫困脆弱性水平。

2. 贫困线选择。贫困识别也即贫困线的确定,主流观点一般有绝对贫困线、相对贫困线、主观贫困线、社会剥夺贫困线四种(王荣党和李保春,2017)。主观贫困线是尝试通过对个人进行大规模的实地调查并运用一定的计量手段直接得出贫困线,这种方法目前一般用于发达国家(Niemietz,2011)。社会排斥是指社会某类群体由于性别、种族等被排斥于主流社会之外。目前世界广泛应用的贫困识别仍主要为绝对贫困线和相对贫困线。自19世纪末20世纪初C. Booth和S. Rowntress在英国开展贫困调查以来,对绝对贫困的研究逐渐形成了一个以生计调查的方法来描述贫困群体特性的研究传统,贫困识别开始超越经验研究阶段。但最初的绝对贫困线都是基于“生计维持”(subsistence)来测算,这一观点受到Alcock(1993)等人的质疑,新观点认为应将其他“基本需要”(basic needs)扩充为识别依据,减贫也更应通过增强贫困人口的可行能力来实现。随着国际社会对贫困问题研究的不断深化,李永友和沈坤荣(2007)、池振合和杨宜勇(2012)等认为绝对贫困忽视了贫困的社会性,还应考虑其遭受的相对排斥和相对剥夺,因此提出了相对贫困的概念。根据这一理念,衡量贫困不能脱离一个社会在一个特定时段的具体情形。所谓贫困者,意味着他们首先在物质和社会生活条件上处于一种相对于他人的匮乏状态(顾昕,2011)。叶普万(2006)认为,居民需求随着居民收入水平以及社会环境的变化而变化,其展现了不同社会成员之间的分配关系,因此绝对论中的“最低需求”忽视或低估了某些社会需求,尤其是苏北等相对发达地区底层人口的相对需求。

中国目前通过划定国家贫困标准确定精准识别帮扶对象的贫困识别方式仍主要以绝对贫困线为主,即2 300元(2010年不变价)的农村贫困标准。在“十二五”期间,江苏省将人均年收入4 000元作为判定低收入农户的标准;在“十三五”期间,进一步提高标准,选择了6%作为相对贫困线,规划将江苏省全省6%左右的低收入人口作为扶贫脱贫的帮扶对象,而根据6%的相对贫困线约合人均收入6 000元。因此,本文选择4 000元、6 000元和8 000元三条贫困线进行脆弱性水平测度,分别反映相对贫困地区农户在已有标准、现行标准和前瞻性标准三种水平下的农户贫困脆弱性差异。

3. 倾向得分匹配(Propensity Score Matching,PSM)。倾向得分匹配一般用于利用观测数据估计某一政策或者干预的效果,其优于普通回归的一点是PSM第一步先用一系列协变量估计干预的发生概率,通过拟自然实验技术处理干预因素的影响贡献和确定控制组的反事实结果,较好地解决了截面数据可能带来的内生性问题。在实践中,参与务工的确可能会对贫困脆弱性产生一定的影响,但是否参与务工可能并非随机选择,而是农户基于自身特征和家庭特征做出的选择。同理,务工样本中外出务工和本地务工也可能存在相似的内生性问题。本文将样本分为处理组与控制组(分别为“有务工组”和“无务工组”、“外出务工组”和“本地务工组”),将其进行匹配,理论上匹配后样本的其他禀赋特征一致,可以估计得到干净的“务工对贫困脆弱性的平均处理效应”和“外出务工对贫困脆弱性的平均处理效应”。假设样本i的处理变量ti发生的概率由一系列协变量Xi决定,倾向得分可表达为:

| P(Xi)=Pr{expi=1|Xi} | (10) |

匹配后处理组家庭i的平均处理效应为:

| ATT=E(Y1|p=1)−E(Y0|p=1) | (11) |

其中,Y1代表处理组的被解释变量,即务工家庭的贫困脆弱性和外出务工家庭的贫困脆弱性;Y0代表控制组的被解释变量,即无务工家庭的贫困脆弱性和本地务工家庭的贫困脆弱性。

(二) 数据1. 数据来源。宿迁位于江苏省北部,2017年年末GDP总量为2 610.94亿元,约占江苏省GDP总量的2.96%。江苏省《关于实施脱贫致富奔小康工程的意见》中规划有6个扶贫重点片区,其中成子湖周边地区、泗洪西南岗地区、涟沭泗结合部均位于宿迁市;821个省定薄弱村中宿迁市共有180个,占比为21.9%;277万低收入人口中宿迁共有61.5万,占比为22.2%。宿迁具有鲜明的相对贫困特征,在扶贫改革试验区相对贫困治理实践中率先实行了家门口就业工程等扶贫举措,宿迁的选择具有代表性。

笔者所在课题组对宿迁所辖的宿豫区、泗阳县和沭阳县抽取了15个行政村作为调研样本,贫困户样本均来自进入江苏省扶贫信息管理系统的建档立卡贫困户,所选贫困户与非贫困户样本的基础数据来自村两委提供的档案。课题组根据村委提供的名单随机抽取,共发放并收集农户层面样本353份,样本基本遵循贫困户(含建档立卡的一般低收入户、低保户、五保户)与非贫困户按1:1的比例进行抽样,样本回收率为100%。由于调研由经过训练的老师和研究生成员进行提问和填写,剔除问卷信息不全及矛盾样本后,有效问卷数量为342份,样本有效率达96.88%。在有效样本中,191份为贫困户样本,151份为非贫困户样本。

2. 变量定义与描述性统计。研究的第一阶段是对样本地区农户贫困脆弱性的测算,第二阶段是样本贫困脆弱性与是否参与务工之间的关系研究,以及外出务工和本地务工对贫困脆弱性的影响差异研究。在第一阶段中,方程lnyh=Xhβ +eh的因变量为收入的自然对数,自变量包括户主个人特征、农户家庭特征以及家庭中是否有成员拥有务工薪资收入的变量。在第二阶段的第一步中,因变量为第一阶段的最终产出即农户贫困脆弱性大小,自变量为家庭成员是否务工,控制变量为户主或农户其他相关变量;第二阶段第二步中,选取有务工的样本进行讨论,因变量仍旧选择贫困脆弱性,自变量选择家庭中是否有外出务工人员以及其他控制变量。相关变量解释与描述性统计如表1所示:

| 变量 | 变量名称 | 变量说明 | 样本量 | 均值 | 标准差 |

| Inc | 农户家庭人均收入 | 农户家庭总收入/家庭人口规模(元) | 342 | 11 163.92 | 10 518.17 |

| Lni | 人均收入对数 | 农户家庭人均收入的自然对数 | 342 | 8.935 0 | 0.942 8 |

| VEP | 预期贫困脆弱性 | FGLS计算处理后的农户贫困脆弱性值 | 342 | — | — |

| VEP1 | 预期是否脆弱 | VEP≥50赋值为1,VEP﹤50赋值为0 | 342 | — | — |

| Age | 户主年龄 | 户主年龄(岁) | 342 | 58.695 9 | 12.397 7 |

| Cadre | 干部有无 | 亲属中有村镇及以上干部=1;无=0 | 342 | 0.140 3 | 0.347 9 |

| Edu | 户主受教育程度 | 未受教育或小学=1;初中=2;高中或中专=3;大专及以上=4 | 342 | 1.450 3 | 0.642 2 |

| Edu1 | 户主受教育程度门槛效应 | 户主受教育程度高于等于高中=1;小于高中=0 | 342 | 0.070 2 | 0.255 8 |

| Gender | 户主性别 | 户主为男性=1;户主为女性=2 | 342 | 1.061 4 | 0.240 4 |

| Mar | 户主婚姻状况 | 已婚=1;未婚,丧偶,离异=0 | 342 | 0.921 1 | 0.354 6 |

| Scale | 家庭规模 | 家庭总人口数(个) | 342 | 4.617 0 | 1.925 9 |

| Labor | 劳动力占比 | 劳动力人口数量/家庭规模 | 342 | 0.475 2 | 0.274 7 |

| Sch | 学龄人数占比 | 学龄人数/家庭规模 | 342 | 0.201 4 | 0.191 8 |

| Elder | 老年人占比 | 60岁以上老年人人数/家庭规模 | 342 | 0.276 4 | 0.297 5 |

| Pat | 长期病患人数占比 | 长期病患人数/家庭规模 | 342 | 0.246 0 | 0.279 5 |

| Land | 原始土地面积 | 每户初始土地面积(亩) | 342 | 5.529 1 | 5.130 8 |

| Land1 | 流转后土地面积 | 经过土地流转后的每户家庭土地面积(亩) | 342 | 4.810 1 | 5.820 8 |

| Emp | 是否务工 | 家庭是否有人员参与务工,有=1;无=0 | 342 | 0.655 0 | 0.476 1 |

| Mig | 是否外出务工 | 家庭外出(县外)务工人数≥1,则=1;否则=0 | 224 | 0.598 2 | 0.240 4 |

| 数据来源:根据调研数据整理。 | |||||

表1的统计数据显示,样本农户人均收入为11 163.92元,高于江苏省“十三五”规划期间6 000元的相对贫困标准,但该地区收入差距明显。受教育程度方面,户主受教育水平均值仅为1.450 3,略高于未受教育或小学水平,仅有7.02%的户主受教育程度在高中以上,反映了相对贫困地区现有的受教育水平较低,但在问卷“如果您的孩子不想上学,您会选择如何”选项中,有62.6%的农户选择了让其继续求学,27.8%的农户选择了辍学或尊重孩子的意见,也有9.6%的农户选择让其学习其他技术,表明相对贫困地区户主受教育水平虽不高但越来越意识到教育的重要性。样本地区家庭平均土地面积为5.529 1亩,人均土地面积仅为1.2亩,其中包括种植条件较差的盐碱地等。将务工定义为包含外出务工、本地务工以及参与扶贫公益岗位等一切能够获得工资收入的就业活动,则样本群体务工的覆盖率水平为65.50%,意味着约有65.5%的农户家庭中至少有一人参与务工,能够获得薪资收入,务工参与率较高,但同时该地区仍存在较高比例的未被雇佣家庭,为研究是否参与务工对农户家庭贫困脆弱性影响提供了有利条件。

四、实证分析本文首先根据Chaudhuri等(2002)测算贫困脆弱性的方法估计样本地区的贫困脆弱性,然后使用OLS和Probit估计务工对贫困脆弱性的影响以及外出务工、本地务工对贫困脆弱性的影响差异,最后考虑内生性影响情况下采用PSM方法对研究结果进行验证。

(一) 相对贫困地区脆弱性测度与分析1. 相对贫困地区的贫困脆弱性测度。在贫困脆弱性测度中,现有文献大多选择资产、收入或消费作为衡量其脆弱性的指标,测算农户下期选定指标低于相应贫困线的概率,从而判断农户家庭贫困脆弱性,本文选择农户家庭年人均纯收入作为因变量进行未来值预测。由于研究区域为宿迁市,样本地区基础设施以及道路交通等在国家扶贫改革试验区规划初期已经完成“十位一体”②等项目建设,因此在区域特征上具有一致性,农户家庭人均纯收入视角下农户家庭未来贫困程度受一系列家庭特征因素的影响。

在采用FGLS方法计算家庭未来收入预测值时,选择户主年龄、有无干部、户主受教育程度、户主受教育程度门槛效应、户主性别、户主婚姻状况、流转后土地面积、长期病患人数占比、劳动力占比、学龄人数占比、60岁以上老龄人口占比是否参与务工、家庭规模作为解释变量。其中有无干部与该地区扶贫工作是否具有精英捕获现象相关;户主受教育程度、户主受教育程度门槛效应、长期病患人数占比、家庭规模作为人力资本的反映指标;在调研中发现,由于户主性别和婚姻状况在一定程度上反映家庭的既有经济水平,因此将上述指标纳入自变量范围;流转后土地面积反映农户种植养殖水平及意愿。

基于相对贫困地区农户家庭收入服从对数正态分布的假设,本文选择了4 000元、6 000元两条贫困线,并考量了贫困线进一步提高到8 000元的情况下农户贫困脆弱性的大小。如表2所示,在6 000元贫困线下,样本贫困脆弱性均值为0.453 3,不超过0.5的贫困脆弱线。贫困线每提高2 000元,农户贫困脆弱性约提高10%,但4 000元至6 000元和6 000元至8 000元之间,贫困脆弱性各提高10.289 7%和7.528 1%,脆弱性增长幅度减缓,表明相对贫困地区经济水平处于较高层次的农户收入稳定,脆弱性水平受贫困线提高的影响较小。

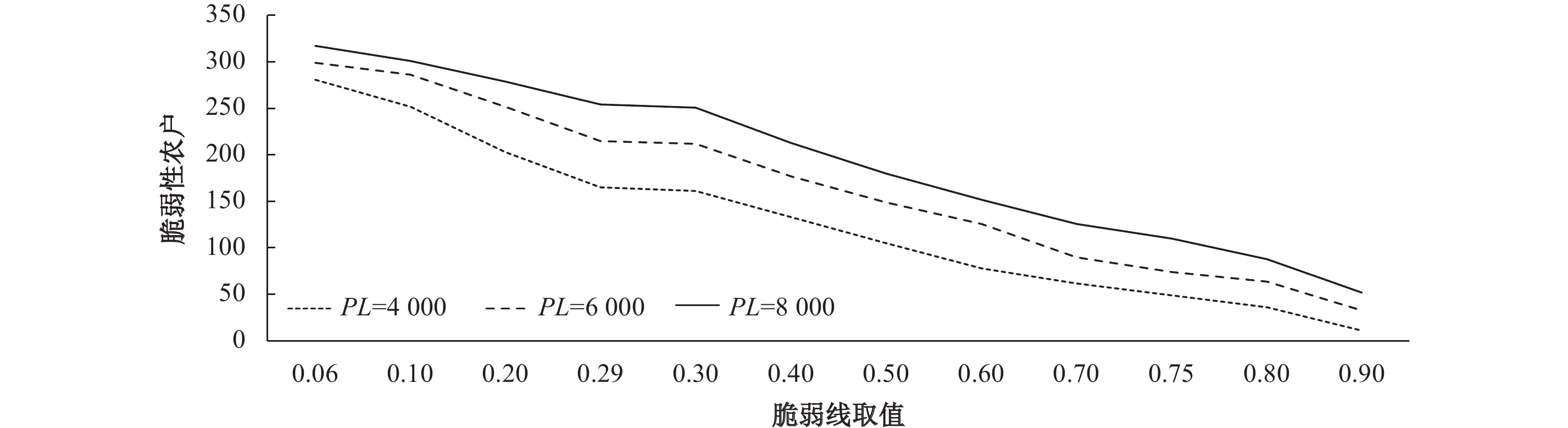

而在不同贫困线下,贫困脆弱线取值不同则对应的脆弱农户数量也有较大变化。贫困线为4 000元、6 000元及8 000元,贫困脆弱线取值为0.06、0.1、0.2、0.29、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9时,对应的脆弱农户数量如图1所示。

|

| 图 1 不同贫困线与不同脆弱性阈值选择下的脆弱性农户数量 |

贫困线为4 000元、6 000元、8 000元,脆弱性为0.06、0.29、0.5及0.75的情况下,脆弱人数如表3所示。以6 000元现行贫困线及大多数学者采用的0.5脆弱线为例,有149户农户贫困脆弱性高于0.5,占总样本的43.57%,而原始样本中贫困农户占总样本比例为55.85%。因此,从未来贫困角度出发进行贫困防治不仅能够以防治替代治理,还能从一定程度上优化扶贫资源配置。

| PL=4 000 | PL=6 000 | PL=8 000 | |

| 0.06 | 281 | 299 | 317 |

| 0.29 | 165 | 215 | 254 |

| 0.5 | 105 | 149 | 180 |

| 0.75 | 49 | 74 | 110 |

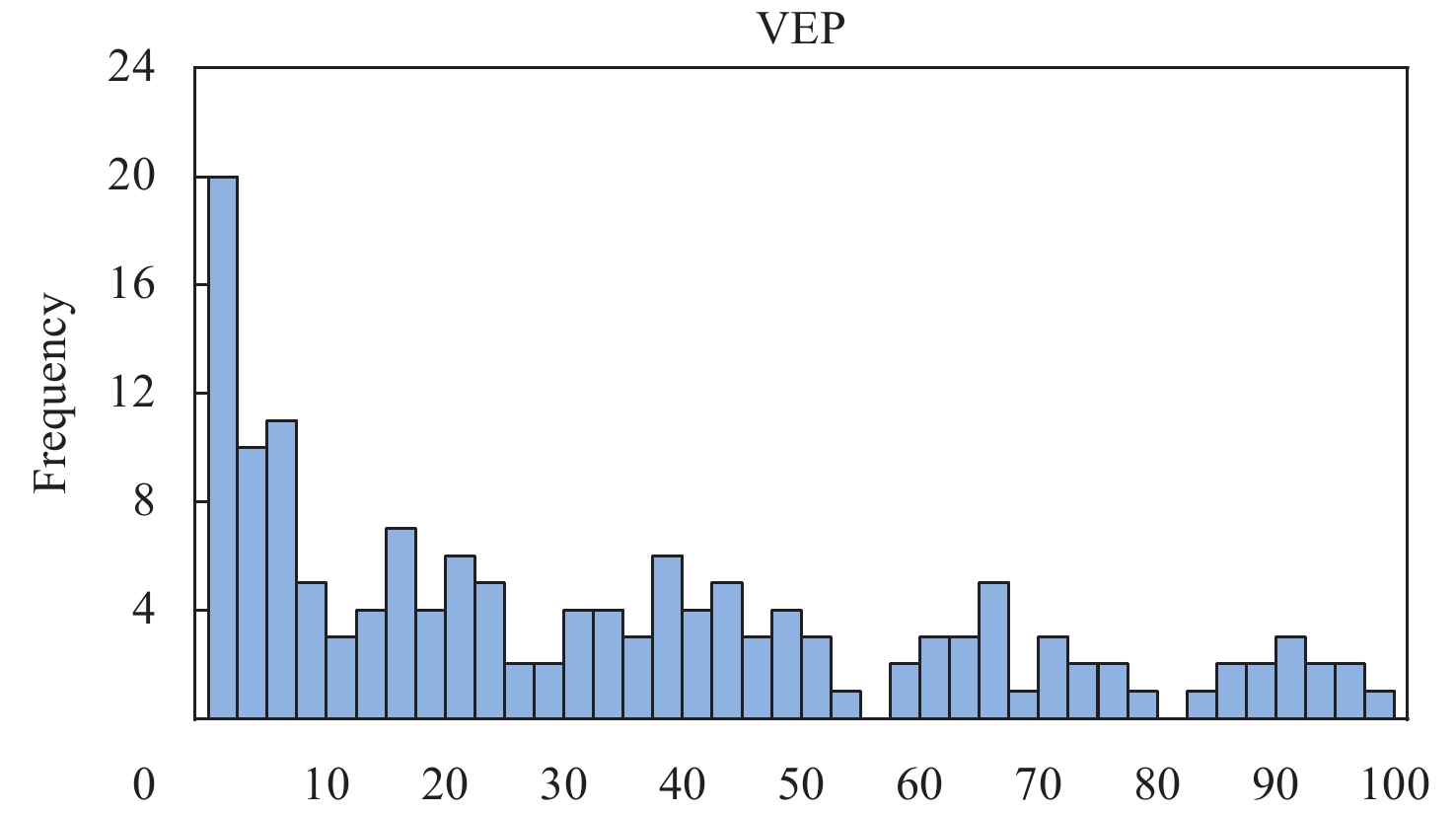

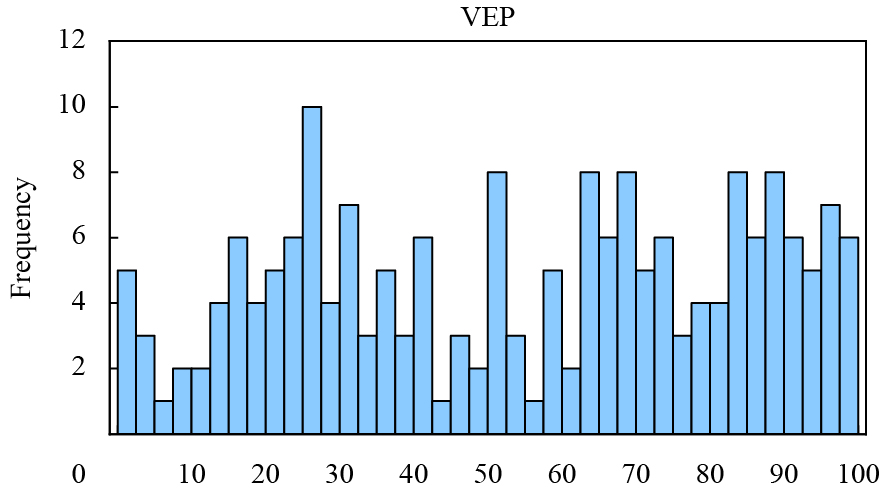

2. 贫困脆弱性与贫困之间的关系。贫困与贫困脆弱性有一定的内在联系,考虑贫困户和非贫困户可能存在的差异,本文分析了相对贫困地区非贫困农户和贫困农户贫困脆弱性的分布特征。由图2和图3可见,非贫困农户脆弱性水平更多聚集在较低水平,随着脆弱性水平升高频数逐渐下降;贫困农户的贫困脆弱性水平则分布较为均匀,在高脆弱性和低脆弱性区域均有较高频次分布。

|

| 图 2 非贫困户贫困脆弱性分布 |

|

| 图 3 贫困户贫困脆弱性分布 |

但由于风险冲击等因素的存在,当期贫困并不等于未来贫困,未来贫困和当期贫困之间的关系能够反映目前的资源错配程度。在贫困线为当期贫困线6 000元,脆弱线为0.5的情况下,将贫困脆弱性高于0.5的农户脆弱性定义为1即脆弱农户,低于0.5的农户脆弱性定义为0即非脆弱农户。表4描述了当期认定的贫困农户与农户贫困脆弱性之间的关系,其中有220户当期贫困和未来贫困状态一致,占比为64.33%。

| 类型 | 数量 | 说明 | |

| TRUE(220) | 贫困且脆弱 | 109 | 当期处于贫困且未来陷入贫困的可能性高 |

| 非贫非脆弱 | 111 | 当期不处于贫困且未来陷入贫困的可能性低 | |

| FALSE(122) | 贫困非脆弱 | 82 | 当期处于贫困但未来陷入贫困的可能性低 |

| 脆弱非贫困 | 40 | 当期不处于贫困但未来陷入贫困的可能性高 |

在相关性检验中,贫困与贫困脆弱性之间的相关系数为0.306 2(t=5.931 5),说明二者相关程度较低,政策实施中应对二者做出区分。

(二) 务工对相对贫困地区贫困脆弱性的影响1. 就业扶贫影响效应分析。对务工是否影响相对贫困地区农户贫困脆弱性进行实证分析时,首先通过FGLS计算得出相对贫困地区样本的贫困脆弱性水平vh(贫困线为6 000元,且因变量单位为%),再采用OLS分析与务工之间的关系。由于文中因变量单位为%,因此Y2定义为vh高于(包含等于)贫困脆弱阈值线50的样本贫困脆弱性为1,低于50的样本定义为0,用Probit模型再次进行估计,检验务工对贫困脆弱性影响的稳定性。进一步地,将贫困农户与非贫困农户样本进行区分后再次检验,检验步骤与全样本估计步骤一致。使用Stata15.0对模型进行估计,结果如表5所示。

| 变量 | 方程1 | 方程2 | 方程3 | 方程4 | 方程5 | 方程6 |

| Y1贫困脆

弱性水平 |

Y2贫困脆

弱性(0、1) |

Y3贫困脆弱性

水平(贫困户) |

Y4贫困脆弱性

(0、1)(贫困户) |

Y5贫困脆弱性

水平(非贫困户) |

Y6贫困脆弱性

(0、1)(非贫困户) |

|

| Emp | –30.975 3***(–10.49) | –1.372 2***(–7.21) | –31.485 6***(–8.95) | –1.426 5***(–6.10) | –26.284 6***(–4.68) | –1.113 2***(–3.19) |

| Edu | –15.470 0***(–6.58) | –0.597 0***(–3.35) | –14.219 0***(–4.91) | –0.466 7**(–2.17) | –16.455 0***(–4.51) | –0.998 9***(–2.83) |

| Edu1 | 19.130 3***(4.06) | 0.378 6(0.92) | 12.912 2**(2.34) | 0.294 6(0.51) | 23.310 1***(3.49) | 0.988 2(1.50) |

| Scale | 0.438 1(0.55) | 0.058 9(1.22) | 0.504 3(0.50) | 0.031 1(0.43) | 0.617 9(0.51) | 0.142 7**(2.04) |

| Labor | –29.123 6***(–6.25) | –1.758 1***(–5.08) | –22.224 5***(–3.70) | –1.251 5***(–2.84) | –32.617 0***(–4.66) | –2.794 0***(–4.89) |

| Land1 | –0.786 6***(–5.25) | –0.058 3***(–3.00) | –0.745 6**(–2.31) | –0.042 9*(–1.76) | –0.671 3***(–3.83) | –0.076 9*(–1.78) |

| Cadre | –4.866 1(–1.62) | –0.175 9(–0.76) | –11.798 4***(–2.80) | –0.656 9*(–1.77) | 1.943 6(0.47) | 0.411 5(1.26) |

| _cons | 102.728 2***(19.80) | 2.374 8***(5.86) | 102.000 6***(6.482 6) | 2.304 4***(4.33) | 94.607 4***(10.02) | 2.377 1***(3.24) |

| 注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著。 | ||||||

对总体样本的OLS估计与Probit估计结果具有明显一致性,关键变量是否参与务工对贫困脆弱性有负向影响,且其在统计意义和经济意义上均具有显著性,即务工能够显著降低相对贫困地区农户的贫困脆弱性。

现有研究大多认为非农就业能够显著减缓贫困及贫困脆弱性,本文的研究结论与其一致。需要说明的是,本文的研究结论是基于务工这一非农就业子分类得出的,即务工确实能够显著减少贫困脆弱性。相对于非农就业正向影响产生的实际意义,务工这一非农就业子分类的影响效果能够对政策实施提供更为明确的指导意义。

在控制变量中,Cadre变量几乎在每个模型中均不具有显著性,说明相对贫困地区目前的扶贫举措并不会通过干部流向关系型农户,宿迁扶贫实践中存在较小程度的由于干部偏私导致的“精英俘获”等现象。受教育程度的门槛效应系数为正,但不具有稳定的显著影响,可能的原因在于:一是受访农户户主的受教育程度普遍较低,不足以产生明显的影响;二是目前相对贫困地区就业多为村庄附近的“三来一加”就业点和外出从事劳动密集型岗位,有限的去向决定农户在就业过程中更加需要的是劳动能力而非知识水平,因此在就业市场发展并不充分的前提下,贫困脆弱性并不会受到受教育程度门槛效应的显著影响。

对总样本中贫困户和非贫困户进行分类,各获得191个和151个样本,分别进行与总样本相同的OLS回归和Probit回归,对贫困户及非贫困户的贫困脆弱性影响因素进行实证分析,以验证其针对不同群体是否具有相同作用。

估计结果显示,6个模型中是否务工对减缓贫困脆弱性的作用均在1%的置信水平上显著,也即务工能够显著减缓相对贫困地区贫困户和非贫困户的贫困脆弱性。家庭中由无务工人员到有务工人员(即变量Emp由0变成1),非贫困家庭预期贫困脆弱性平均减少26.28 %,贫困家庭预期贫困脆弱性平均减少31.49%。当被解释变量为贫困户是否具有贫困脆弱性时,贫困人口家庭中由无务工人员到有务工人员,贫困家庭能够实现由脆弱到非脆弱的显著转变。

综合上述分析,务工对相对贫困地区贫困和非贫困群体均具有减缓脆弱的作用,且其对贫困农户效果更加具有经济上的显著意义。但结合调研实践,非贫困农户务工覆盖率达到78%,而贫困户的务工覆盖率仅为55.7%,政策实施中应更加注重解决有劳动能力或部分丧失劳动能力的农户的充分就业问题,而对完全丧失劳动能力的农户则需加强社会保障。

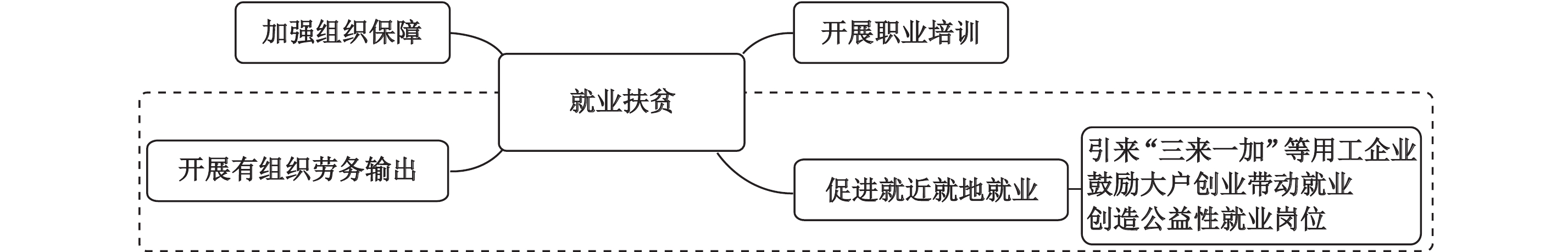

2. 外出务工与本地务工对贫困脆弱性的影响差异。前文论证了务工对减缓贫困脆弱性的显著作用,但就业扶贫框架构建在多措并举的同时,也受限于资金与人力,需要有侧重地进行政策推行,因此探究本地和外出务工哪个更具高效性具有重要意义。就业扶贫在现阶段以及未来一定时期内,将在加强组织保障、完善培训机制的基础上,发展以“家门口就业”为代表的本地务工和劳务输出等外出务工形式(见图4)。

|

| 图 4 就业扶贫框架 |

调研样本中共有224个农户家庭参与务工。其中,家庭中至少有一人参与本地务工的样本数量为144户,占总样本的比例为42.11%,占务工家庭比例的62.29%;家庭中至少有一人外出务工的样本数量为134户,占总样本的比例为39.18%,占务工家庭比例的59.82%。研究将Mig//Edu/Edu1/Scale/Labor/Cadre作为影响贫困脆弱性大小和是否具有脆弱性的影响因素,利用Stata15.0对以上方程进行多元线性回归估计,分析外出务工与本地务工在贫困脆弱性减缓方面的效果差异。估计结果如表6所示。

| Y1(贫困脆弱性水平) | Y2(是否具有贫困脆弱性0、1) | ||

| Mig | –8.696 1***(–2.82) | Mig | –0.596 0***(–2.88) |

| Edu | –14.235 7***(–5.04) | Edu | –0.628 8***(–2.72) |

| Edu1 | 15.319 2***(2.83) | Edu1 | –0.034 3(–0.06) |

| Scale | –0.922 5(–0.80) | Scale | –0.034 4(–0.50) |

| Labor | –31.316 7***(–4.64) | Labor | –2.472 4***(–4.70) |

| Land1 | –0.666 1***(–3.87) | Land1 | –0.052 6*(–1.86) |

| Cadre | –5.311 3(–1.32) | Cadre | –0.188 9(–0.61) |

| _cons | 83.006 2***(9.61) | _cons | 2.177 9***(3.75) |

| 注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著。 | |||

估计结果表明,务工家庭中有外出务工的样本家庭比只有本地务工的样本家庭贫困脆弱性程度在1%的置信水平上显著减少8.70%。在人均年收入6 000元贫困标准下,农户参与外出务工更有利于减缓贫困脆弱性。结合实地调研与访谈,可能的解释是当地外出务工去向多为长三角城市如上海、苏州、无锡及常州等,劳动力流入区域工资水平相对较高,而文中未来福利的考察标准仅为收入水平,并未考虑支出因素,也即仅从现阶段的收入衡量标准来看,外出务工比本地务工在减缓贫困脆弱性方面更具有优越性。

(三) 基于PSM的稳健性检验样本中农户务工与否可能并非随机变量,而是来源于一系列变量影响后的自我选择,而这些特征变量也会对贫困脆弱性产生影响。因此有必要排除内生性干扰,检验参与务工对贫困脆弱性的影响以及外出务工和本地务工对贫困脆弱性影响差异的估计结果是否稳健。本文采用倾向得分匹配的方法进行稳健性检验。

1. 务工影响贫困脆弱性的PSM分析。本文在将数据进行随机排序后首先计算了处理组与控制组的倾向得分,以Emp为因变量,Edu/Edu1/Scale/Labor/Cadre作为自变量构建Logit模型,并利用PSTEST命令检查数据的平衡效果,匹配后大多数变量的标准化偏差小于10%,且较匹配前出现了大幅缩小。

根据处理组与控制组的得分结果,我们采用有放回的一对一匹配和K近邻匹配(K=4)两种方法进行参与务工对贫困脆弱性的净影响效应分析,其中ATT、ATU和ATE的标准差和T值均通过自助标准误的方法得到。在具体估计中,未处理组共有17个样本、处理组共有3个样本未在共同取值范围内,其余322个样本在共同取值范围内。一对一匹配和K近邻匹配结果如表7所示,在考虑了内生性的情况下,参与务工也能够显著降低贫困脆弱性,其平均处理效应在采用一对一匹配和K近邻匹配的方法时分别为–32.209 9和–35.061 9。

| VEP | 处理组 | 控制组 | 差分 | 标准差 | T值 | |

| Unmatched | 32.573 5 | 68.772 6 | –36.199 1 | 2.884 0 | –12.55 | |

| 一对一匹配 | ATT | 32.226 5 | 64.436 4 | –32.209 9 | 5.422 1 | –5.94 |

| ATU | 67.240 7 | 35.647 6 | –31.593 1 | 5.107 5 | –6.19 | |

| ATE | –32.016 4 | 4.225 9 | –7.58 | |||

| K近邻匹配 | ATT | 32.226 5 | 67.288 5 | –35.061 9 | 4.793 4 | –7.32 |

| ATU | 67.240 7 | 38.203 5 | –29.037 1 | 4.731 9 | –6.17 | |

| ATE | –33.172 2 | 4.011 6 | –8.28 | |||

2. 外出务工和本地务工对贫困脆弱性影响的PSM分析。与务工影响贫困脆弱性的PSM分析类似,在分析外出务工和本地就业对贫困脆弱性的影响是否有差异时,样本农户选择外出务工可能并非是随机的,需要将参与务工的224个样本进行匹配,分析Mig变量对贫困脆弱性影响的净效应。即将Mig作为处理变量,Edu/Edu1/Scale/Labor/Cadre作为协变量进行匹配,在考虑较好地平衡了数据的情况下计算外出务工对贫困脆弱性影响的处理效应。

我们仍然采用有放回的一对一匹配和K近邻匹配(K=4)两种方法进行外出务工对贫困脆弱性的净影响效应分析,其中ATT、ATU和ATE的标准差和T值也均是通过自助标准误的方法得到。此次估计中,在全部共224个样本中有1个为处理组样本和8个处理组样本不在共同取值范围内。一对一匹配和K近邻匹配结果如表8所示,在考虑了内生性的情况下,外出务工也更能够显著降低贫困脆弱性,其平均处理效应在采用一对一匹配和K近邻匹配的方法时分别为–14.060 8和–10.558 8。

| VEP | 处理组 | 控制组 | 差分 | 标准差 | T值 | |

| Unmatched | 27.919 3 | 39.503 2 | –11.583 8 | 3.377 1 | –3.43 | |

| 一对一匹配 | ATT | 29.144 3 | 43.205 1 | –14.060 8 | 4.643 5 | –3.03 |

| ATU | 39.225 1 | 32.127 0 | –7.098 1 | 5.299 2 | –1.34 | |

| ATE | –11.178 5 | 4.014 2 | –2.78 | |||

| K近邻匹配 | ATT | 29.144 3 | 39.703 1 | –10.558 8 | 3.929 6 | –2.72 |

| ATU | 39.225 1 | 28.976 2 | –10.248 9 | 4.228 9 | –2.40 | |

| ATE | –10.430 5 | 3.527 6 | –2.96 | |||

本文得出四点研究结论:(1)对不同取值组合下相对贫困地区贫困脆弱研究表明,整体经济水平发展虽能通过区域GDP增长带动低收入水平农户的收入增长,但其脆弱性并未得到根本减缓,仍易受到风险冲击的影响。以当期贫困线(样本地区)6 000元为例,样本地区贫困脆弱性为0.453 3,仍有较大概率陷入贫困;在贫困线为6 000元,脆弱线为0.5的情况下,共有149个农户(占总样本43.57%)未来极易陷入贫困,但这一数据低于55.85%的样本贫困发生率。(2)当期贫困与未来贫困之间相互独立,扶贫战略目标要关注未来贫困群体,从而实现资源优化配置。在贫困线为6 000元、脆弱线为0.5的情况下,342个样本中共有220个样本的未来贫困与当期贫困具有一致性。非一致的122个样本中有67.2%的样本是当期贫困但非脆弱的,32.8%的样本是当期非贫困但脆弱的,政策实施中将二者进行资源重新整合配置,能够更好地提高贫困治理效率,达到贫困防治的目的。(3)参与就业扶贫能够显著减缓相对贫困地区的贫困脆弱性,即使考虑了内生性的影响也是如此。对比OLS、Probit以及PSM估计,研究结果具有一致性,其中参与务工与贫困脆弱性呈现显著负相关,对减缓贫困脆弱性具有显著影响;且务工对贫困户与非贫困户的贫困脆弱性均具有显著减缓作用,但贫困户家庭中就业覆盖率更低,这与非贫困户家庭成员更能实现县外务工有关。因此,政策实施需要进行针对性改进,促进家门口就业,实现就业多样化。(4)外出务工和本地务工对贫困脆弱性影响差异的估计表明,以现阶段收入衡量外出务工比本地务工在减缓贫困脆弱性方面更具有优越性。

上述结论具有重要的政策意义:一是扶贫政策靶向目标选择需要进一步修正。随着2020年后扶贫时代的到来,由于相对贫困的特殊性和广泛性,贫困防治比贫困治理更加具有现实意义,全国范围内的贫困防治将更加必要。二是参与务工能够显著减缓相对贫困地区农户贫困脆弱性,但由于农村地区劳动力市场的欠发达性,农户的充分就业难以实现,因此落实就业扶贫等措施,扩大就业扶贫覆盖率,对促进农村地区劳动力市场发展具有重要意义;从长远看,务工也将成为全国范围内解决脱贫内生发展动力不足、实现扶贫长效机制的重要举措。三是从收入维度考虑,促进外出务工能够更有效地实现农户持久脱贫,但政策制定中也要权衡现行标准下的脱贫效率与外出务工导致的“三留守”、乡村振兴人才缺失以及贫困人口向城市转移等问题。

本研究也存在一定的不足。首先,本文选择的主要贫困线为6 000元,是江苏省“十三五”规划中针对江苏发展特征制定的相对贫困线,因此在与其他学者的研究进行横向对比时不一定具有可比性,后续研究应进一步完善研究对象的细化工作,提高研究结论的横向及纵向可比性。其次,本文对未来福利的度量仅从收入维度进行,从发展的角度看,消费、资产以及权利等因素也将是福利度量的重要维度,因此构建更加科学的贫困标准也是本文后续的研究方向。

① 数据来源:国家统计局。

② “十位一体”是指宿迁市村社区建设中配备的党群服务中心、便民超市、“银村通”、卫生室、文体广场、公交站台、文化活动中心、幼儿园、“三来一加”加工点、电商服务点。

| [1] | 池振合, 杨宜勇. 贫困线研究综述[J].经济理论与经济管理,2012(7). |

| [2] | 樊丽明, 解垩. 公共转移支付减少了贫困脆弱性吗?[J].经济研究,2014(8). |

| [3] | 高若晨, 李实. 农村劳动力外出是否有利留守家庭持久脱贫? ——基于贫困脆弱性方法的实证分析[J].北京师范大学学报(社会科学版),2018(4). |

| [4] | 顾昕. 贫困度量的国际探索与中国贫困线的确定[J].天津社会科学,2011(1). |

| [5] | 郭熙保, 周强. 长期多维贫困、不平等与致贫因素[J].经济研究,2016(6). |

| [6] | 胡伦, 陆迁. 干旱风险冲击下节水灌溉技术采用的减贫效应——以甘肃省张掖市为例[J].资源科学,2018(2). |

| [7] | 胡晗, 司亚飞, 王立剑. 产业扶贫政策对贫困户生计策略和收入的影响——来自陕西省的经验证据[J].中国农村经济,2018(1). |

| [8] | 黄承伟, 王小林, 徐丽萍. 贫困脆弱性: 概念框架和测量方法[J].农业技术经济,2010(8). |

| [9] | 蒋丽丽. 贫困脆弱性理论与政策研究新进展[J].经济学动态,2017(6). |

| [10] | 李聪. 易地移民搬迁对农户贫困脆弱性的影响——来自陕南山区的证据[J].经济经纬,2018(1). |

| [11] | 李永友, 沈坤荣. 财政支出结构、相对贫困与经济增长[J].管理世界,2007(11). |

| [12] | 林文, 邓明. 贸易开放度是否影响了我国农村贫困脆弱性——基于CHNS微观数据的经验分析[J].国际贸易问题,2014(6). |

| [13] | 刘一伟, 刁力. 社会资本、非农就业与农村居民贫困[J].华南农业大学学报(社会科学版),2018(2). |

| [14] | 陆汉文, 李文君. " 有用无效”: 贫困人口能力建设的结构性困境——以豫西Y县农村实用技术培训为例[J].贵州社会科学,2017(4). |

| [15] | 史志乐, 张琦. 我国农村居民家庭的多维贫困测度及动态变化研究[J].当代经济管理,2018(11). |

| [16] | 万广华, 刘飞, 章元. 资产视角下的贫困脆弱性分解: 基于中国农户面板数据的经验分析[J].中国农村经济,2014(4). |

| [17] | 王荣党, 李保春. 西方贫困线理论渊源和构造方法的演进脉络[J].财政研究,2017(7). |

| [18] | 文辉星. 农户土地经营方式与农户经济效益关系的研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2016. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y3011336 |

| [19] | 徐伟, 章元, 万广华. 社会网络与贫困脆弱性——基于中国农村数据的实证分析[J].学海,2011(4). |

| [20] | 杨龙, 汪三贵. 贫困地区农户脆弱性及其影响因素分析[J].中国人口·资源与环境,2015(10). |

| [21] | 叶普万. 贫困概念及其类型研究述评[J].经济学动态,2006(7). |

| [22] | Alock P. Understanding poverty[M]. London: Macmillan, 1993. |

| [23] | Azeem M M, Mugera A W, Schilizzi S. Poverty and vulnerability in the Punjab, Pakistan: A multilevel analysis[J].Journal of Asian Economics,2016,44:57–72. |

| [24] | Chang Y M, Huang B W, Chen Y J. Labor supply, income, and welfare of the farm household[J].Labour Economics,2012,19(3):427–437. |

| [25] | Chaudhuri S, Jalan J, Suryahadi A. Assessing household vulnerability to poverty from cross-sectional data: A methodology and estimates from Indonesia[D]. Columbia: Department of Economics, Columbia University, 2002. https://www.docin.com/p-1384066478.html?winzoom=1 |

| [26] | Dercon S, Krishnan P. Vulnerability, seasonality and poverty in Ethiopia[J].The Journal of Development Studies,2000,36(6):25–53. |

| [27] | |

| [28] | Günther I, Harttgen K. Estimating households vulnerability to idiosyncratic and covariate shocks: A novel method applied in Madagascar[J].World Development,2009,37(7):1222–1234. |

| [29] | Klasen S, Waibel H. Vulnerability to poverty in South-East Asia: Drivers, measurement, responses, and policy issues[J]. World Development,2014,71:1–3. |

| [30] | Ligon E, Schechter L. Measuring vulnerability[J].The Economic Journal,2003,113(486):C95–C102. |

| [31] | Mahanta R, Das D. Flood induced vulnerability to poverty: Evidence from Brahmaputra Valley, Assam, India[J].International Journal of Disaster Risk Reduction,2017,24:451–461. |

| [32] | Niemietz K. A New understanding of poverty: Poverty measurement and policy implications[D]. London: The Institute of Economic Affairs, 2011. https://eprint.ncl.ac.uk/pub_details2.aspx?pub_id=179575 |

| [33] | Novignon J, Nonvignon J, Mussa R, et al. Health and vulnerability to poverty in Ghana: Evidence from the Ghana living standards survey round 5[J].Health Economics Review,2012,2:11. |

| [34] | Ward P S. Transient poverty, poverty dynamics, and vulnerability to poverty: An empirical analysis using a balanced panel from rural China[J].World Development,2016,78:541–553. |

| [35] | World Bank. World development report 2000/2001: Attacking poverty[M]. Washington, D.C.: World Bank, 2001. |

| [36] | Xu D D, Peng L, Liu S Q, et al. Influences of migrant work income on the poverty vulnerability disaster threatened area: A case study of the Three Gorges Reservoir area, China[J].International Journal of Disaster Risk Reduction,2017,22:62–70. |

| [37] | Zereyesus Y A, Embaye W T, Tsiboe F, et al. Implications of non-farm work to vulnerability to food poverty-recent evidence from northern Ghana[J].World Development,2017,91:113–124. |