文章信息

| 上海财经大学 2018年20卷第5期 |

- 付大学

- Fu Daxue

- PPP合同争议解决之司法路径

- The Judicial Path to the Settlement of PPP Contract Disputes

- 上海财经大学学报, 2018, 20(5): 17-29.

- Journal of Shanghai University of Finance and Economics, 2018, 20(5): 17-29.

-

文章历史

- 收稿日期:2018-06-14

2018第20卷第5期

尽管中国特色PPP并不完全是国际上通行的政府与私人合作,而是政府与社会资本(更多为国有企业)之间的合作,①但是由于逐利性是任何企业的本性,即使国有企业作为社会资本方,其与政府之间所追求的价值目标也并不一致。在“公共利益最优化和资本利益最大化”②两种背反的价值追求下,无论如何协调双方当事人总会发生一些争议或纠纷。而且,由于契约的不完全性与PPP合同的长期性,“一旦投资被沉淀,双方已相互锁定,外部竞争对当事人交易条件影响不大时”,③政府与社会资本方之间发生纠纷就在所难免。另外,从当前我国PPP政策环境角度看,PPP已经由盲目推行阶段向理性发展阶段转型,“两减一降”(即减量、减速与降温)成为PPP发展的主基调。从2017年财政部92号文④发布之日至2018年4月1日,PPP管理库清库项目合计2 407个,规模达2.39万亿元。这些被清理出库的项目,政府与社会资本方之间的合同纠纷如何处理,成为人们关注的焦点。⑤无论是内部因素而引发的纠纷,还是外部政策变化所导致的纠纷,后续该合同纠纷肯定会不断增加,司法机关如何解决此类纠纷成为PPP发展过程中不可回避的问题。

然而,PPP合同纠纷司法解决在实践中出现了两种截然不同的路径:一种由行政庭通过行政诉讼来解决;另一种由民庭通过民事诉讼来解决。由于人与人之间主观认识的差异性,不同法官对处理同一PPP合同纠纷司法路径判断上存在巨大差异。PPP合同纠纷在一些法院作为民事纠纷来审理,而在另一些法院却作为行政纠纷来审理(具体在第一部分中展开论述)。截然不同的处理路径影响了人们对司法严肃性的观感,造成法官和PPP参与方因司法实践混乱而不知所从,最终会阻碍PPP的广泛推行。

就上述问题,许多学者从理论角度提出了有益的建议,主要有三种观点。第一种观点认为PPP合同是行政协议,其争议应由行政诉讼来解决;第二种观点认为PPP合同是民事合同,其争议应由民事诉讼来解决;⑥第三种观点认为PPP合同争议要根据所涉及纠纷内容等来决定是民事诉讼还是行政诉讼⑦,或者将PPP合同争议解决路径交由当事人自行选择。⑧已有研究和观点对司法实践具有重要价值,但仍拘囿于现有制度,试图从现有制度和体系中寻找解决路径。虽然这些观点避免了制度重大调整所产生的阻力与社会成本,但无法从根本上解决司法实践的困扰与利益保护的难题。

本文在原有研究文献基础上,力求能在对策建议上从两个方面有所突破,在研究方法上有所创新。一是从第三法域的司法路径角度来解决PPP合同争议案件,即将此类纠纷纳入专门法院——经济法院管辖。PPP合同争议属于第三法域纠纷,建立在公私二分法之上的法院组织结构和诉讼程序制度难以满足其争议解决需求。法院组织体系和诉讼程序制度在世界各国并没有一个统一模式,而是根据各国实体法制度的变化而不断调整,以满足新型争议案件解决之需。如美国由专门法院——联邦索赔法院来解决联邦政府与私人之间的PPP合同纠纷;再如俄罗斯由经济法院专门解决此类纠纷等。这些经验与做法无不给我们以启示。因此,PPP合同争议解决司法路径之构建要突破现有的民—行之争与公—私之阂,摆脱现有法院组织体系和程序制度的束缚,才能找到最终答案。二是从具体诉讼程序上突破民事诉讼和行政诉讼各自为政的局面,融合二者优点,创设适合审理第三法域纠纷的具体程序制度。如法院视情况可主动追加消费者组织作为第三人,代表使用者参加到PPP合同纠纷的诉讼之中等。三是从研究方法上,本文运用行为经济学和法律经济学理论,分析现有PPP合同争议解决路径所造成的诉讼地位与公益保护之困。

本文研究依照以下进路展开:首先,结合案例调查分析我国解决PPP合同争议的现有两种司法路径之争,以及给法官和PPP从业人员所造成的困扰。其次,指出PPP合同属性之争和我国法庭固有设置是造成司法路径之争的内在动因。再次,分析现有司法路径所带来的外生困局。“地位性物品”分配难题与“现状偏好”行为倾向是诉讼地位之困的表征;“公地悲剧”与“反公地悲剧”是公益保护之困的显现。最后,建议设立第三法域的专门法院——经济法院,将PPP合同争议纳入该法院管辖,并建议诉讼程序作出具体调整。

二、现有问题:司法路径的民一行之争与适用困惑PPP合同纠纷是民事案件还是行政案件,成为PPP领域争议很大的热点话题。由于我国法院组织体系中有民事审判庭和行政审判庭,以及与之相对应的民事诉讼程序和行政诉讼程序,所以从司法实践到立法定位都存在两种截然不同的观点。当前PPP合同争议解决司法路径选择的不统一,为PPP参与方和法官带来了诸多困惑。

从PPP合同争议司法实践角度看,不同审级、不同地域的法院有两种不同的认定结果。笔者从中国裁判文书网中,以“社会资本”为全文检索条件检索到166个裁判文书(检索时间2017年12月25日),属于PPP合同争议案件为5件,其中3个案件认定为民事案件,2个案件认定为行政案件。⑨笔者又以“特许经营”为关键词进行全文检索、以“合同”为案件名称、以“政府”为当事人设定检索条件,检索到348个裁判文书,其中属于PPP合同纠纷案件32件,其中17件以行政案件进行裁判,15件以民事案件进行裁判。不同审级的法院对PPP合同案件性质认定存在相互抵牾现象。如在“和田市人民政府与和田市天瑞燃气有限责任公司、新疆兴源建设集团有限公司其他合同纠纷案”⑩中,新疆高级人民法院一审判决认为是民事纠纷,而最高人民法院裁定认为属于行政纠纷,进而撤销一审判决,建议当事人另行提起行政诉讼。即使2015年5月1日新《行政诉讼法》施行之后,有法院仍会将一些特许经营类PPP合同纠纷认定为民事案件,如北京市第二中级人民法院(2017)京02民特272号裁定和(2017)京02民特11号裁定。可见,司法实践中,PPP合同纠纷案件性质认定存在明显的民行之争。

从立法定位角度看,PPP合同纠纷是属于民事诉讼受案范围还是行政诉讼受案范围,也存在两种立法意见。一种被纳入行政诉讼受案范围。政府特许经营(笔者称为PPP特许经营⑪)是政府与社会资本合作的重要模式之一,根据2015年新《行政诉讼法》第12条第1款第11项的规定,⑫属于行政诉讼受案范围。另外,《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第51条有类似规定。⑬此种规定一出,受到了人们对其合理性和正当性的极大质疑,也受到一些法官和实务操作者的变相抵制。⑭另一种被纳入民事诉讼受案范围。财政部和国家发改委等PPP主管部门出台的一些规范性文件和示范文本倾向于将PPP合同纠纷纳入民事诉讼受案范围。如财政部2014年发布的《PPP项目合同指南(试行)》的编制说明中以及《政府和社会资本合作模式操作指南》第28条第(3)项;国家发改委2014年发布的《政府和社会资本合作项目通用合同指南》第73条第3款。此种意见最集中体现在2017年7月国务院法制办、国家发改委和财政部联合起草的《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)》第40条,⑮该条倾向于将PPP合同争议纳入民事诉讼受案范围。此征求意见一出,受到社会资本方与市场主体的广泛认可。可见,立法定位上,PPP合同争议是属于民事诉讼受案范围还是行政诉讼受案范围存在截然不同的两种意见。

相互抵牾的司法与立法意见给PPP合同参与方在解决争议时庭审选择、诉讼地位与诉权等方面带来了困惑。从庭审选择上看,PPP参与方(主要是社会资本方)在起诉前难以判断是提起民事诉讼还是行政诉讼,选择错误有被驳回诉讼请求的风险,或在二审中有被改判的风险。从诉讼地位上看,PPP参与方在诉讼中是平等地位还是不平等地位,若被看作不平等地位,会抑制社会资本方与政府合作的积极性;若被看作平等地位,政府又难以维护社会公共利益。从诉权上看,若PPP合同纠纷被定位为行政争议,作为参与方的政府无权向法院提起诉讼。同时,相互矛盾的司法判例与立法意见也会给法官带来司法审判的困惑。民事审判庭与行政审判庭之间庭审理念、诉讼规则等存在巨大差异。虽然二者都是私益诉讼,但民事诉讼不利于公共利益的充分保护,因为政府不具有优势地位;而行政诉讼不利于社会资本方私有利益的充分保护,因为政府可用公共利益作为挡箭牌以证明政府违约行为的正当性。

三、内生动因:PPP合同属性之争与法庭设置 (一) PPP合同定性之争与公私划分PPP合同争议解决司法路径之困,源于合同定性之争。PPP合同定性有三种较为典型的观点。第一种观点认为是公法合同(通常称为“行政协议”“行政契约”或“行政合同”等),多为行政法学者所主张;⑯第二种观点认为是私法合同(通常称为“民事合同”或“民事协议”等);⑰第三种观点认为是“公私混合合同”(通常称为“经济合同”“合作协议”或“公私合作经营合同”等),多为经济法学者所主张。⑱前两种观点更占主导地位,因为前两种观点在司法实践中都得到了适用,有对应的法庭设置与程序法(即民事诉讼和行政诉讼制度)作为实践支撑。但是,前两种观点都难以全面揭示PPP合同的本质属性。

诚然,前两种观点都有其合理性的一面。就公法合同而言,PPP合同一方主体是政府,政府合同目标是利用社会资本向社会公众提供公共产品或服务;就私法合同而言,PPP合同一方主体是社会资本方,社会资本方的合同目标是通过提供公共产品或服务而获得适当利润。然而,第一种观点只看到PPP合同“公”的一面,第二种观点只看到“私”的一面,两种观点都将公与私对立而论,未将公与私统一而言。PPP合同的公私之争源于大陆法系的公私二分法,似乎PPP合同定性只有择其一而安之,如法国定性为公法合同,而德国定性为私法合同。“公法条款与私法规范相互交融,已经成为法律实践的新常态”,⑲建立在严格公私二分法之上的观点是靠不住的,需要在区分公与私基础上承认二者的混合状态。正如沃尔夫教授认为公私划分是一种误导性区分,说其误导是因为公私划分是靠不住的,既不是现代社会制度的经验描绘,也不是令人满意的规范推理,不应完全接受严明一贯的公私划分,应承认社会生活的第三领域和公私之间无数的过渡状态。⑳PPP合同恰恰是第三领域,即公私之间的过渡状态,单独定性为“私法合同”或“公法合同”都难以兼顾各方利益,所以在司法实践中存在公(行)—私(民)摇摆现象。

显然,第三种观点更符合PPP合同本质,其承认公益性与私益性在PPP合同中的统一与协调。有学者提出,PPP合同条款设置既要注重公益因素的考量和嵌入,又要对私益进行充分的尊重和保护,㉑这应是PPP合同公私混合属性的体现。然而,第三种观点在司法实践中却没有得到认可。

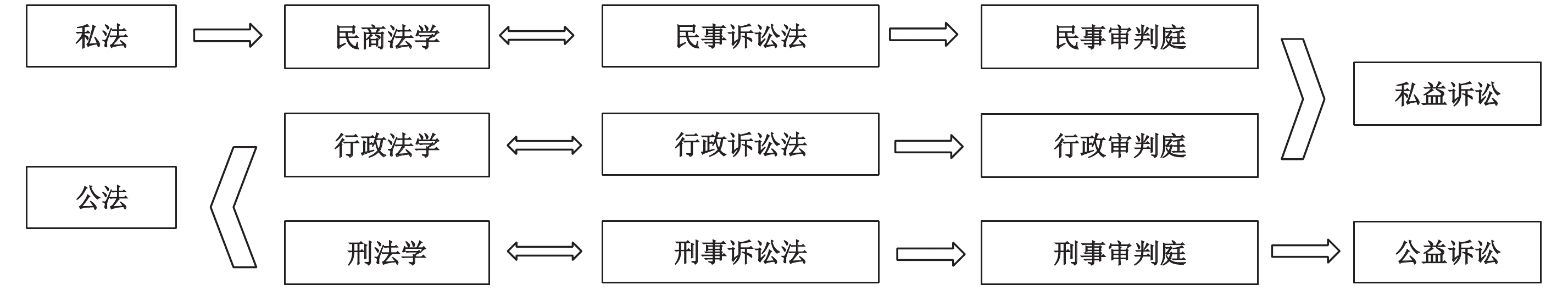

(二) 法庭的公私二分设置与程序法体系PPP合同作为公私混合合同未能在实践中得到认可,原因在于我国没有审理公私混合纠纷的法庭或专门法院,这是PPP合同争议解决民行之争的症结所在。除审判监督庭之外,我国现行的法庭设置与程序法体系是公私二分法的体现,与三大法学学科相对应(见图1)。针对PPP合同争议解决,这种法庭设置存在诸多弊端。

|

| 图 1 法庭设置与三大法学学科对应图 |

其一,公私法庭二分设置造成一些纠纷处理的削足适履现象。除刑事犯罪外,无论任何争议的司法解决,首先作出公法与私法的划分,然后纳入既有的行政审判庭或民事审判庭。当涉及公私混合利益相互交织的争议时,纳入既有的审判庭明显存在削足适履现象,PPP合同争议解决就是典型例证。从法域角度看,经济法或社会法调整公私混合利益交织的领域,但没有对应的程序法和法庭作支撑,其争议的司法解决只能纳入既有的法庭之中,让人产生削足适履之虞,难以实现理想的庭审效果。

其二,以私为主导的大民事审判庭设置已名不符实,且难以满足PPP合同争议解决之需。随着2000年前后的法院机构改革,大民事审判庭格局代替了大经济审判庭,但源于实体法规定和理念上的差异,最终还是“有名无实”,难以形成统一的民事审判庭。㉒大民事审判庭下的四个审判庭各有分工,有些案件类型也不是纯民事纠纷,庭审的价值理念也在开始异化以破除纯民事思维。当时的法院机构改革显然是矫枉过正,否则就不会出现当前许多法院重新设立多种专业审判庭(如金融庭、清算与破产庭等㉓)或者专业法院(如知识产权法院、金融法院、互联网法院等),以弥补民事审判庭的不足。诸多审判机构的调整,都是对“有名无实”的大民事审判格局的矫正。当时的法院机构改革本应是将新设民事审判庭与经济审判庭并列,将公私混合利益交织的争议纳入经济审判庭,这样就不会产生PPP合同争议解决司法路径的尴尬局面。尽管现在PPP主管部门倾向于将此合同纠纷纳入民事审判庭,以激发社会资本方参与PPP的积极性,然而PPP合同争议中原被告地位、公共产品或服务使用者权益保护等问题仍难以得到很好解决,也无法消弭人们的疑虑。

其三,“民告官”思想下行政审判庭让社会资本方望而却步。一方面,行政诉讼在社会资本方心理存在信任危机。一个原因是行政诉讼的胜诉率非常低(近年不足10%㉔),政府总能为自身的具体行政行为找出正当依据;另一个原因是在以往行政诉讼中政府干预司法现象屡禁不止,原告通常质疑行政诉讼的司法公正问题。另一方面,政府与社会资本的合作行为是否属于具体行政行为,在理论上存在争议。作为PPP主要模式之一,特许经营行为普遍被认为是具体行政行为,然而在《行政诉讼法》2015年修订之前却一直是属于民事审判庭受案范围。在“民告官”思想和司法惯例的影响下,将PPP合同争议纳入行政审判庭让社会资本方从心理上难以接受。社会资本方与政府从形式上是平等合作,双方纠纷的司法解决若变成“民告官”,会让社会资本方对这种合作望而却步,这是大力推行PPP模式的主管机关所不乐见的。另外,最难以解决的症结是社会资本方违约时政府无法提起行政诉讼,只能用行政手段来保护自身利益,这种处理方式不符合政府与社会资本方合作的本质,对社会资本方也并非有利。

四、外生困局:PPP当事人诉讼地位与公益保护从诉讼地位角度看,司法路径之争的本质就是如何摆正PPP合同争议当事人之间的诉讼地位。在现有司法路径之间的选择却带来了诉讼地位之困。从利益保护角度看,除了维护当事人利益之外,争议解决还要兼顾公益保护,现有司法路径也造成了公益保护之困。

(一) 诉讼地位之困:“地位性物品”与“现状偏好”诉讼地位是PPP合同当事人“身份”等地位性物品在庭审中的体现。PPP合同纠纷在法庭审理时,地位问题就是原被告之间对彼此某项权利或某种身份的承认,社会资本方希望政府承认其作为契约一方的平等主体身份,而政府却希望社会资本方承认其作为公共利益维护者的优势地位。庭审中双方地位是相对的,而不是绝对的,是原被告之间的相对处境,只有一方处于低级地位时,另一方才算拥有高级地位。所有庭审都是零和博弈,而不是正和博弈,一方增益以对方损失为代价。PPP合同当事人诉讼地位问题,关涉“地位性物品”的分配。“地位性物品”(positional goods)一词最早由国际关系学教授弗莱德•赫希(Fred Hirsch)在《增长的社会限制(social limits to growth)》一书中所提出。㉕行为经济学家罗伯特•弗兰克(Robert Frank)用“地位性物品”来分析经济和社会问题,赋予该词更多新的内涵,逐渐引起学者们对“地位性物品”的关注。人们追求某种身份、物质和奖励,其本质就是为“地位性物品”而竞争;在选择合作伙伴或朋友时,人们倾向于选择地位和财富相当的人进行合作或交往,以避免给自己或对方造成精神上的痛苦。㉖“地位性物品”对当事人心理产生重要影响。例如,相对于“特许经营”,“政府与社会资本合作”这个称呼更容易让社会资本方接受,这就是“地位性物品”对当事人心理产生的影响。“地位性物品”的核心是一些资源(包括权利、身份、物质等)如何在人们之间进行分配,而不在于资源的价值总数。PPP合同争议司法路径的选择就是“身份”这种“地位性物品”的分配问题,民事诉讼路径是对社会资本方平等身份的确认,而行政诉讼路径是对政府某些优势地位的承认。PPP合同争议审理的庭审选择要兼顾“平等”与政府“优势”两种不同地位性物品,以平等体现“合作”,以优势来确保公益。然而,“诉讼地位的平衡会受到司法组织之结构的影响”,㉗现有民事和行政诉讼路径都难以平衡这种地位性差异。

诉讼地位是PPP合同当事人各自的“现状偏好”在庭审中的延续。“现状偏好”不仅影响个体的诉讼行为,也影响组织的诉讼行为,因为任何组织都有个体决策和执行。“现状偏好”(status quo bias)是指在一切条件同等情况下,人们会系统地倾向于维持一种他们所认知的状态,而不是转向另一种状态。㉘政府与社会资本方分别在不同环境下形塑,已形成不同的行为模式,从而造成PPP当事人之间具有完全不同的“现状偏好”。政府喜好于“行政优先现状”进行决策或履行合同,遇到问题习惯用行政手段来摆平。PPP合同发生纠纷时,政府偏好于以高高在上的姿态来解决争议,希望司法能维护其公共利益代言人的角色。社会资本方作为市场主体偏好于“平等合作现状”进行决策和履行合同,遇到争议时习惯于平等协商、仲裁或民事诉讼来解决。PPP合同发生争议时,社会资本方希望以平等身份解决纠纷,希望司法能最大化其私利益。各自不同的“现状偏好”在合同违约责任条款上就有所体现,㉙我国PPP项目主管部委欲通过合同指南或示范文本来矫正PPP当事人的“现状偏好”,然而收效甚微。因“现状偏好”行为倾向所引起的不规范PPP项目大有存在,促使政府以财政部92号文和国资委192号文㉚为标志拉开了PPP监管大幕。财政部以2018年3月31日为时间节点,用“一可二评一案”㉛为标准对PPP入库项目进行识别与清理。即使中央政府及其组成部门通过监管矫正了当事人在缔约和履约阶段“现状偏好”行为倾向,但在争议解决阶段“现状偏好”依然会向庭审中延伸。

在现有司法路径下,诉讼地位之困表现为“地位性物品”难以分配与“现状偏好”行为倾向难以抑制等问题。简言之,社会资本方积极主张以民事诉讼解决争端,而参与合作的地方政府一方则倾向于以行政诉讼解决政府违约问题、以行政手段解决社会资本方违约问题。

(二) 公益保护之困:公地悲剧与反公地悲剧与一般民事合同最大区别在于,PPP合同直接关系社会公众的切身利益,即公益,一方违约损害的可能不是当事人利益,而是第三方——公共产品或服务使用者的利益。PPP合同争议若涉及使用者——社会公众的利益,争议解决目标就不仅仅是维护双方当事人的利益,还应维护公共利益。有人认为使用者可以通过合同纠纷诉讼或者侵权诉讼来保护自身利益,每个使用者利益通过个体诉讼得到保护就实现了对公益的维护。然而,一方面,大量私益诉讼会造成司法资源重复使用而造成诉累;另一方面,公益不等于私益的简单相加,特定情形下公益保护经常会出现公地悲剧和反公地悲剧。

1. 公益保护的公地悲剧

公地悲剧不仅出现于公地资源上,㉜也会发生于PPP模式下公益保护上。首先,从使用者角度常出现集体行动的困局。社会资本方提供的公共产品或服务没有达到法定标准或约定标准、使用者利益受损但轻微时,考虑到诉讼成本,使用者就不愿意提起诉讼,于是产生集体行动的困境,出现公益保护的公地悲剧。如有学者指出,在公共产品或服务民营化过程中,消费者作为公共产品或服务的受益与消费对象处于分散化状态,没有形成强大的利益集团,㉝作为理性经济人,容易陷入集体行动的困境。㉞2014年兰州自来水苯超标事件中,自来水使用者都因此次事件受到一定的轻微损害(购买矿泉水的支出与身体受到的隐性轻微伤害),但既没有人得到赔偿,也没有人提起诉讼,这就是集体行动困境造成的公地悲剧。其次,政府难以维护全体使用者的利益。一方面,作为合作方,政府利益不等同于使用者利益。公共产品或服务未达到相应标准,政府作为合作方即使通过民事诉讼或行政手段追究社会资本方的违约责任,政府也不会用违约金来补偿使用者的损失。此时,受损害一方是该公共产品或服务的使用者,而政府因获得赔偿却成为受益一方。另一方面,作为监管方,政府官员可能被社会资本方俘获。政府集“合作者与监管者”于一体,监管人员很容易被社会资本方俘获。公共产品或服务一旦出现质量问题,政府倾向于及时责令整改、平息事端,而对社会公众的损失救济动力不足。即使作为监管方的政府对社会资本方进行处罚,对社会资本方的罚款也仅占使用者损失的极小部分。

2. 公益保护的反公地悲剧

在个人无力和政府无心保护使用者共同利益时,代表人诉讼或公益诉讼成为公益保护的不二选择。然而,一方面,我国公益诉讼才刚刚起步且受到诸多限制,公益诉讼目前集中于私人产品和私人行为的致损、致害上,对公共产品造成的公益损害所起作用仍然有限。另一方面,由于使用者涉及人数较多,代表人诉讼或公益诉讼在保护使用者公益时又会出现反公地悲剧。不仅仅在财产权过度私有化、所有权“权利束”过于分散下容易产生稀缺资源利用不足的反公地悲剧,㉟而当诉讼权利过于分散时也会出现原告共同利益不能得到最大化救济的反公地悲剧。由于PPP模式下公共产品或服务的使用者众多,诉权也极其分散,代表人诉讼或公益诉讼欲集合全体受损人的诉权以争取最大化赔偿的难度极大,这就会出现反公地悲剧。例如,集团诉讼发达的美国,911事件中呼吸道受到损伤的1万名救援和清洁工人在2010年起诉纽约州政府赔偿案中,被告提出:只要95%的原告同意和解协议,被告将支付62 500万美元的赔偿金;如果比例达到100%,赔偿额将达71 250万美元。最终只有95.1%的原告在和解协议上签字,白白丢掉了8 750万美元赔偿金,平均每个原告少赔偿5 529美元。㊱这就是美国集团诉讼中出现的一个典型的反公地悲剧案例。我国代表人诉讼或公益诉讼同样会因为无法集合所有诉权而产生诉讼权益救济不充分的反公地悲剧。

由于PPP模式下公共产品使用者涉及多数人,个体诉讼可能会导致公益无人去保护的公地悲剧,代表人诉讼或公益诉讼又会出现权益保护不足的反公地悲剧,这是受损害人数众多时在民事司法救济过程中的外生困局。

五、制度建议:PPP合同争议纳入专门法院管辖PPP合同争议解决民行之争及其内生动因与外生困局的彻底解决,在传统的民—行二元结构下难以获得“阿里阿德涅之线”,需要另辟蹊径。PPP合同争议解决的司法路径不能仅局限于PPP合同争议本身,必须从第三法域、法院组织理论角度调整现有司法体制。我国法学理论已在民—行之外踏出第三条道路,对PPP合同争议司法解决提供了实体规则和理念,目前需要重新调整法院组织体系与内部结构。此种建议可能是一种更为大胆的提议,但未必是不可行的、完全缺乏操作性的方案。笔者认为,通过调整现有不合理的司法组织体系,以实现不同的庭审价值目标可能是一个较好的选择。

(一) 成立审理第三法域纠纷的专门法院——经济法院世界各国的法院组织体系并没有一个固定模式,而是根据不同发展阶段灵活创设各种审判机构以满足经济发展与社会治理的需要。如前文所述,我国现有的三大审判庭设置所存在的弊端日益凸显,不能满足当前经济发展的需要,PPP合同争议解决司法路径选择之困就是一个集中体现。法院组织体系的改革一直是学者们积极呼吁的议题,其中第三法域(主要是经济法)审判机构的设立、重建等问题,学者们在近十几年已有系统的研究。一种观点认为应该重设经济庭,如邢会强、颜运秋等。㊲另一种观点认为应该建立专门法院(如经济法院等),如张守文、薛克鹏等。㊳

笔者赞同第二种观点,在普通法院之外创设专门法院,即经济法院,负责审理第三法域的纠纷(包括PPP合同争议)。原因在于:其一,在第三法域诉讼程序法没有构建起来之前,很难在普通法院重建经济审判庭。我国普通法院中三大审判庭都对应有程序法,要想建立经济审判庭必须有对应的经济诉讼程序制度,显然第三法域学者对程序制度的研究还未起步,更无力谈及诉讼程序法立法问题。没有程序制度,经济审判庭的重建可能只会成为经济法学者的一个难以实现的愿景。专门法院的设立相对比较灵活,每个专门法院也不是与诉讼程序法一一对应关系,也无需严格按照区域或审级设立,如知识产权法院、互联网法院、金融法院等。有学者将司法分为纠纷解决型司法和政策实施型司法,㊴我国作为典型的政策实施型司法,通过设立经济法院将国家政策贯彻到法官所审理的案件之中具有司法文化基础。其二,第三法域的案件数量足够支撑经济法院的设立。案件数量是考量设立专门法院的一个重要因素,笔者并未提出对PPP合同纠纷案件设立专门法庭或法院,因为其案件数量难以支撑这样的设置。涉及公私混合利益的金融、破产、环境、消费者权益保护、不正当竞争与垄断、税务、PPP合同等争议都属于第三法域的案件,案件的数量足够支撑其经济法院的设立。同时,经济法院还能减轻普通法院超负荷的案件压力,纠正“大民事审判庭”的名不符实问题。其三,设立专门法院也是两大法系的普遍做法。纵观世界各国司法体制,无论是英美法系国家还是大陆法系国家,除了普通法院体系之外,都根据本国经济发展需要设立了许多专门法院,如俄罗斯的经济法院、德国的财政法院、美国的税务法院等。很多第三法域的案件由专门法院管辖,以实现特定的庭审价值目标。其四,设立专门法院并非缺乏可操作性。任何事物都存在“合久必分、分久必合”的规律,大民事审判庭是合,设立各种专业审判庭是分,设立第三法域的专门法院又是合。再一次“合”的可能性并不是没有,若发现案件数量难以支撑各种专业审判庭或专业法院(如金融法院、互联网法院)运行时,合并成立审理第三法域纠纷的专门法院就会如期而至。在2000年前后设立大民事审判庭时,任何人当时也未能预料到十几年之后分出了如此多的专业审判庭和专业法院。案件审理的理念和目标一致时,总结并颁布共同的程序制度并非遥不可及,那时设立专门法院也就水到渠成。

(二) PPP合同争议纳入经济法院管辖PPP合同本质就是公私混合合同,其争议理应纳入审理公私混合纠纷的专门法院——经济法院的管辖。其一,PPP合同争议纳入经济法院管辖有利于突破民行之争。经济法院既不是私法法院,也不是公法法院,而是公私混合法法院,将PPP合同争议纳入其管辖就突破了公(行)—私(民)之争。在大陆法系,无论是德国还是法国,PPP合同纠纷解决司法路径选择上都存在一定的争议和困惑。虽然德国选择了私法,法国选择了公法,但是无论倾向于哪种制度选择,都只能说是具有主导性,而不可能绝对地排斥适用其他规则。㊵而在英美法系,由于没有公私法的划分,就不存在这种争议和困惑。加之,英美法系国家通常将此类案件纳入专门法院管辖,灵活处理了司法路径问题。例如,美国联邦政府将其PPP合同纠纷纳入专门法院——联邦索赔法院专属管辖。美国联邦政府在1855年成立了联邦索赔法院,所有与联邦政府之间的经济纠纷案件都由该法院管辖,㊶毫无疑问,合同争议(包括联邦政府的PPP合同纠纷)是该法院的一个重要管辖范围。除此之外,近几年还将日益增长的环境和自然资源纠纷案件纳入其专门管辖范围。虽然该专门法院名称叫做“联邦索赔法院”,但法院管辖的案件大多数是公私混合案件,在审理案件时法庭要兼顾公益,陪审团在认定事实时要考量公益。当然,无论是德国、法国,还是美国,PPP合同争议解决司法路径都是与其本国的政治、司法制度和文化背景等相适应的,并不一定适合我国的制度环境,不能直接移植。但是,结合我国国情和PPP合同争议解决现状,美国法院组织体系至少给我们一个启示,PPP合同争议案件由专门法院管辖是可以突破民行之争的,因为专门法院模糊了公与私的划分。

其二,PPP合同争议纳入经济法院管辖,有利于纾解当事人诉讼地位之困。经济法院要兼顾原被告双方在某些事项和程序上的“平等”与政府在特定事项上的“优势”,平等与优势并非水火不容,如当涉及原被告双方当事人利益时可以利用平等地位来平衡,当涉及公益保护时可以赋予政府的某些优势地位和权力。因此,经济法院不像民事审判庭那样过分强调双方当事人的平等地位,也不像行政审判庭那样过分凸显双方不平等地位,而是兼顾公与私,平衡公益和私益。另外,从“经济法院”这个名词上就容易让原被告双方接受和认同,在用词上未倾向于社会资本方或政府,进而淡化双方当事人的“现状偏好”行为模式。

其三,PPP合同争议纳入经济法院管辖,有利于保护公益。经济法院主要审理第三法域的争议案件,以社会本位为基本原则的经济法、社会法等是其实体法,审理案件的价值追求要注重公共利益的维护,以实现相关政策目标。正如张守文教授所提出,“经济法的司法理论恰恰应关注通过经济法纷争的解决,来实现相关的政策和制度目标,从而体现两者内在的‘一致性’”。㊷就PPP合同争议而言,经济法院审理时要注重公共产品或服务使用者的利益保护,以避免公地悲剧或反公地悲剧的出现。一方面,要将公益保护作为PPP合同争议案件庭审的一个价值目标。法庭在审理PPP合同争议时,要审查社会资本方所提供的公共产品是否导致使用者利益受到损害,是否符合质量要求。若使用者利益受到损害,根据消费者组织的申请,法庭应签发赔偿支付令,所有受损害的使用者可凭此支付令在其受损额度内主张赔偿。另一方面,调整普通的诉讼程序,确保使用者利益保护具有程序支撑。例如,消费者组织作为第三人代表使用者参与到PPP合同争议的诉讼之中。

(三) PPP合同争议审理的特殊程序安排其他国家的专门法院都有其特有的诉讼程序,如美国的联邦索赔法院诉讼程序与普通法院诉讼程序并不一样,有独立的程序设置。我国经济法院的庭审程序要借鉴和融合行政诉讼法和民事诉讼法的程序规则形成特有的诉讼程序,此问题已超出本文讨论范围,不再展开论述。本文仅对PPP合同争议审理的特殊程序安排提出建议。

第一,特定情形下,消费者组织代表公共产品使用者作为第三人参加诉讼。有人可能认为这是两个不同的合同关系,是两个独立的诉讼,不能在PPP合同争议解决时追加第三人。因此,首先要回答何种情形下追加第三人。法院在审理PPP合同争议时要审查案件是否损害了使用者利益。只有损害了不特定的或者大量的使用者利益时,法院才应追加监管机构或消费者组织作为第三人代表公共产品使用者参加诉讼。若确定未损害使用者利益,则不应追加;若只损害了少数特定使用者利益,且使用者与社会资本方之间建立了书面合同关系,此时通过民事诉讼能得到赔偿也无需追加。其次要解决谁能代表使用者作为第三人参加诉讼。代表公共产品使用者参加诉讼可以是监管机构,也可以是消费者组织。监管机构是否能作为第三人参加诉讼,看其是否独立于PPP合同中的政府一方。现在PPP合作模式中,政府方既是合作方又是监管方,没有构建学者所提出的“价格、安全、质量与普遍服务控制”㊸等独立监管制度,也就不能以第三人身份参加诉讼。此时只能由消费者组织代表使用者以第三人身份参加诉讼,以避免公益保护的公地悲剧和反公地悲剧。

第二,法院签发赔偿支付令,由PPP合同责任方赔偿使用者损失。在追加消费者组织作为第三人参加PPP合同纠纷案件中,法院经过审理发现确实损害了大量使用者利益。经消费者组织申请,法院应签发赔偿支付令,由PPP合同责任方承担赔偿责任。法院签发赔偿支付令的原因在于PPP合同当事人违反合同所造成的主要损失往往发生在使用者身上,而不是政府身上,㊹不能简单判令一方向合同另一方赔偿违约金就了事。赔偿支付令不同于民事诉讼中的支付令督促程序(笔者称其为债务支付令):首先,债务支付令是向债务人发出的限期履行给付金钱或有价证券的法律文书;而赔偿支付令是向PPP违约方发出的赔偿使用者损失的法律文书。其次,债务支付令有限期履行的要求;而赔偿支付令无期限限制,但受损使用者要主动向PPP责任方提出。再次,债务支付令由债权人向法院提出;而赔偿支付令由消费者组织向法院提出。最后,债务支付令受益者只有债权人一人;而赔偿支付令受益者是大量的公共产品使用者,任何使用者都能凭此支付令和自身损失数额的证据请求PPP责任方支付。当出现大量使用者利益受损时,赔偿支付令的程序安排能减少司法资源的浪费与降低使用者的维权成本,避免公益保护的公地悲剧和反公地悲剧。

六、结论PPP合同争议解决在司法和立法中出现“民—行”两种截然不同的意见,造成法官和PPP参与方在实践操作时产生无所适从的困惑,这种民—行之争也暴露了传统法学公私二分理论的不足。具有公私混合属性的PPP合同,其争议解决已超越了行政诉讼或民事诉讼下比较单一的庭审目标,也超出了当事人之间的利益范畴,需要从第三法域角度寻求突破点。随着第三法域(经济法、社会法和环境法等)实体法理论体系的逐渐成熟,我国设立解决第三法域纠纷案件的专门法院——经济法院尤为必要。金融、破产、环境、消费者权益保护、不正当竞争与垄断、税务、PPP合同等争议案件与日俱增,也具备了设立专门法院的现实需求。PPP合同融合了公私利益,其争议理应纳入经济法院管辖,以便淡化公益优先或私益优先等问题,有利于平衡和保护各方利益。

PPP合同争议解决的司法路径之困,症结还在于公私二分的诉讼程序制度,有必要突破原有诉讼程序制度体系的拘囿。PPP合同争议纳入经济法院管辖后,无论是政府还是社会资本方都可因一方违约而向专门法院提起诉讼,弥补了原有的民—行二元分立的不足,模糊了原被告之间的诉讼地位之争。在PPP合同争议解决司法路径中设定特殊程序,即消费者组织代表众多使用者作为第三人参加诉讼和法院签发赔偿支付令,以避免公益保护上出现公地悲剧和反公地悲剧。

① 此文中的社会资本方作广义理解,既包括作为投资人的社会资本方,也包括社会资本方投资设立的项目公司。此文中PPP合同既包括政府与社会资本方之间签订的合同,也包括政府与项目公司之间签订的合同。

② 陈婉玲:《公私合作制的源流、价值与政府责任》,《上海财经大学学报》2014年第5期。

③ Hart O,Moore J,Incomplete contracts and renegotiation. Econometrica,1988,56(4):755.

④ 财政部92号文是《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(财办金〔2017〕92号)。

⑤ 张奇:《2407个PPP项目被清理出库:政府与社会资本合约处理成焦点》,《21世纪经济报道》2018年4月4日第2版。

⑥ 参见马怀德、郑春燕、周劲松、赵成峰、湛中乐等观点,蒋蔚整理:《我国PPP协议相关法律问题的探讨》,《人民法院报》2017年8月30日第5版。

⑦ 陈婉玲、汤玉枢:《政府与社会资本合作(PPP)模式立法研究》,法律出版社2017年版,第16页。

⑧ 江国华:《政府和社会资本合作项目合同性质及争端解决机制》,《法商研究》2018年第2期。

⑨ 认定为民事案件的3个裁定为:河南新陵公路建设投资有限公司与辉县市人民政府合同纠纷上诉案,最高人民法院[(2015)民一终字第244号];阜宁县益林镇人民政府与凯发新泉污水处理(阜宁)有限公司适用特殊程序案,北京市第二中级人民法院[(2017)京02民特272号];巴中市人民政府与四川巴万高速公路有限公司申请确认仲裁协议效力案,北京市第二中级人民法院[(2017)京02民特11号]。认定为行政案件的2个裁定为:贵州广建集团房地产开发有限公司与麻江县人民政府纠纷性质行政裁定案,贵州省高级人民法院[(2016)黔行终835号];贵州兴诚华英食品有限公司与兴仁县人民政府东湖街道办事处合同纠纷案,苗族自治州中级人民法院[(2016)黔23民初215号]。

⑩ 最高人民法院[2014]民二终字第12号民事裁定书,中国裁判文书网:wenshu.court.gov.cn。

⑪ 付大学:《PPP模式下使用者付费公共产品定价的法律重构》,《郑州大学学报》(哲学社会科学版)2016年第2期。

⑫ 《中华人民共和国行政诉讼法》第十二条:人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼:认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的。

⑬ 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第五十一条:特许经营者认为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益的,有陈述、申辩的权利,并可以依法提起行政复议或者行政诉讼。

⑭ 于安:《论政府特许经营协议》,《行政法学研究》2017年第6期。

⑮ 《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)》第四十条,因合作项目协议履行发生的争议,可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。既然规定可以申请仲裁,就表示将其定性为民事争议,属于民事诉讼受案范围。

⑯ 于安:《行政合同是公私合作的法律形式》,《法制日报》2005年3月31日第008版;王克稳:《政府业务委托外包的行政法认识》,《中国法学》2011年第4期;邢鸿飞:《政府特许经营协议的行政性》,《中国法学》2004年第7期;马怀德和赵春燕的观点参见蒋蔚整理:《我国PPP协议相关法律问题的探讨》,《人民法院报》2017年8月30日第5版。

⑰ 辛柏春:《BOT项目协议的法律性质》,《行政与法》2005年第5期;周劲松和赵成峰的观点参见蒋蔚整理:《我国PPP协议相关法律问题的探讨》,《人民法院报》2017年8月30日第5版。

⑱ 史际春:《经济法》,中国人民大学出版社2005年版,第525页;张守文:《PPP的公共性及其经济法解析》,《法学》2015年第11期;陈阵香、陈乃新:《PPP特许经营协议的法律性质》,《法学》2015年第11期;邓敏贞:《公用事业公私合作合同的法律属性与规制路径——基于经济法视野的考察》,《现代法学》2012年第5期。

⑲ 陈婉玲、汤玉枢:《政府与社会资本合作(PPP)模式立法研究》,法律出版社2017年版,第5页。

⑳ Wolfe A,Public and Private in Theory and Practice:Some Implications of an Uncertain Boundary. in Jeff Weintraub & Krishan Kumar (ed.),Public and Private in Thought and Practice:Perspectives on a Grand Dichotomy,Chicago:the University of Chicago Press,1997:182.

㉑ 胡改蓉:《PPP模式中公私利益的冲突与协调》,《法学》2015年第11期。

㉒ 张守文:《经济法司法理论之拓补》,《法学论坛》2017年第5期。

㉓ 如2008年11月13日上海浦东新区人民法院成立国内首家金融审判庭(2018年3月决定设立金融法院),此后,重庆、河南、辽宁、北京、广东等地法院陆续设立金融审判庭;最高人民法院还要求在中级人民法院设立清算与破产审判庭等。

㉔ 张渝:《中国民告官案原告胜诉率从10年前30%降至10%以下》,人民网:http://politics.people.com.cn/n/2014/1105/c1001-25976290.html,访问时间:2018年1月22日。

㉕ Hirsch F,The Social Limits to Growth. Harvard University Press,1976.

㉖ Frank R,Choosing the Right Pond—Human Behavior and the Quest for Status. New York:Oxford University Press,1985:3–16.

㉗ [美]米尔伊安•达玛什卡:《司法和国家权力的多种面孔——比较视野中的法律程序》,郑戈译,中国政法大学出版社2015年版,第135页。

㉘ Samuelson W,Zeckhauser R,Status quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty,1988,1(1):7–59.

㉙ Korobkin R.,Status Quo Bias and Contract Default Rules. Cornell Law Review,1998,83 (3):608–687.

㉚ 国资委192号文是《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》(国资发财管〔2017〕192号)。

㉛ 一可是指可行性研究报告;二评是指物有所值评价和财政承受能力评价;一案是指初步实施方案。

㉜ Hardin G,The Tragedy of the Commons. Science,1968,162:1243–1248.

㉝ 李金龙、谢小明:《公共服务民营化中的利益冲突与协调研究》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2009年第4期。

㉞ [美]曼瑟尔•奥尔森:《集体行动的逻辑》,陈郁等译,格致出版社2014年版,第7–12页。

㉟ Heller M A,The Tragedy of the Anticommons:Property in the Transition from Marx to Markets. Harvard Law Review,1998,111 (3):621–688.

㊱ Rave D T,Governing the anticommons in aggregate litigation. Vanderbilt Law Review,2013,66:1184–1185.

㊲ 邢会强:《重提经济审判庭的设立》,《法商研究》2009年第2期;颜运秋:《关于经济审判庭宜改不宜废的思考》,《法学论坛》2001年第2期。

㊳ 张守文:《经济法院的经济法思考》,《北京大学学报(哲社版)》2007年第5期;薛克鹏:《经济法司法实施困境及体制创新》,《法学论坛》2017年第5期。

㊴ [美]米尔伊安•达玛什卡:《司法和国家权力的多种面孔——比较视野中的法律程序》,郑戈译,中国政法大学出版社2015年版,第114页。

㊵ 于安:《论政府特许经营协议》,《行政法学研究》2017年第6期。

㊶ 联邦索赔法院受案范围涉及与联邦政府有关的政府合同争议、招投标争议、退税争议、征收补偿争议、疫苗伤害赔偿争议、政府军事赔偿与民事赔偿争议等纠纷。详见美国联邦索赔法院的法院简介,http:www.uscfc.uscourts.gov/faqs,2018年2月6日访问。

㊷ 张守文:《经济法司法理论之拓补》,《法学论坛》2017年第5期。

㊸ 陈婉玲:《基础设施产业PPP模式独立监管研究》,《上海财经大学学报》2015年第6期。

㊹ [英]安东尼•奥格斯:《规制——法律形式与经济学理论》,骆梅英译,中国人民大学出版社2008年版,第338页。

| [1] | 刘文华. 经济法理论在求实、创新中行进[J].商丘师范学院学报,2012(7). |

| [2] | 史际春. 经济法[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005. |

| [3] | 张守文. 经济法司法理论之拓补[J].法学论坛,2017(5). |

| [4] | 陈婉玲, 汤玉枢. 政府与社会资本合作(PPP)模式立法研究[M]. 北京: 法律出版社, 2017. |

| [5] | 薛克鹏. 经济法司法实施困境及体制创新[J].法学论坛,2017(5). |

| [6] | [美]米尔伊安•达玛什卡. 司法和国家权力的多种面孔——比较视野中的法律程序[M]. 郑戈译. 北京: 中国政法大学出版社, 2015. |

| [7] | 于安. 论政府特许经营协议[J].行政法学研究,2017(6). |

| [8] | 邓敏贞. 公用事业公私合作合同的法律属性与规制路径——基于经济法视野的考察[J].现代法学,2012(3). |

| [9] | Hirsch F. Social Limits to Growth[M]. Harvard: Harvard University Press, 1976. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20