文章信息

| 上海财经大学 2018年20卷第4期 |

- 李子联, 崔苧心

- Li Zilian, Cui Ningxin

- 人民币升值根源再探:回到马克思主义

- Re-exploration of the Roots of RMB Appreciation: Back to Marxism

- 上海财经大学学报, 2018, 20(4): 29-45.

- Journal of Shanghai University of Finance and Economics, 2018, 20(4): 29-45.

-

文章历史

- 收稿日期:2017-11-14

2018第20卷第4期

以市场为基础的汇率形成机制不仅能够在微观上有效揭示货币之间的比兑关系,还能在宏观上反映一国的经济实力和综合国力。因此,中共十九大报告中所提及的汇率市场化改革,对于降低国际贸易风险、吸引国际资本投资和消弭国际贸易摩擦都具有十分重要的理论和现实意义。然而,在开放经济条件下,由于价格粘性和市场摩擦的存在,汇率往往不能真实反映一个经济体货币的对外价值,甚至内部贸易部门相对于非贸易部门的竞争力也将因此而被掩盖。这就在经济现实中出现了一系列贸易风险和国际争端,如人民币一直以来所遭受的“人为操纵”的国际指控,以及近期出现的中美贸易摩擦,等等。那么,到底是“人为的”还是“市场的”因素决定着汇率的变动呢?或者说,一国汇率变动的根源是什么?对于这一看似简单实则复杂的问题,教科书上的经典理论诸如购买力平价论、资产组合平衡论和国际收支理论等都已从不同角度进行了深入研究,并对特定阶段的汇率变动做出了逻辑自洽的解释。不过,就目前中外的贸易现实而言,从劳动生产率这一经济基本面的角度来解释汇率的价格形成,可能更为应景和更具有说服力。其逻辑在于:如果人民币汇率变动的方向及其幅度是由劳动生产率所决定的,那么一切有关人民币存在人为操控的质疑和指责,以及基于此而导致的贸易摩擦,也就成为缺乏理论基础的谬控和误行。以劳动生产率为视角来解释汇率变动而展开的研究,大多聚焦在巴拉萨—萨缪尔森的汇率模型上,却往往忽视了劳动生产率所根植于的马克思主义劳动价值论,因此也就很难对以人民币为话语体系的汇率变动展开符合现实的实证研究。以此为基础,我们拟综合运用和比较马克思主义劳动价值论所演绎的汇率理论和巴拉萨—萨缪尔森汇率模型,来探讨劳动生产率水平如何影响人民币汇率的变动。其意义除了指向上述现实外,还在于为从经济基本面来分析人民币均衡汇率的形成,以及基于此来判断汇率变动的长期趋势,提供了一个可供借鉴的理论视角。不仅如此,劳动生产率关乎经济发展质量,从相对劳动生产率的角度来揭示其对汇率变动所带来的影响,对于从高质量发展的角度来提升一国货币的价值及其国际竞争力,同样意义非凡。

就劳动生产率影响汇率变动的基本逻辑,许多文献基于巴拉萨—萨缪尔森的汇率模型展开了广泛而深入的研究。该理论假说从贸易和非贸易两个部门细化分析了劳动生产率对汇率决定的影响。自提出此模型之后,众多学者对该模型进行了理论拓展和实证检验,并逐渐完善了该理论在不同国家和地区的现实适用性。Balassa(1964)在提出该理论后利用12个国家的相关数据论证了生产力发展在汇率决定中的作用,并认为贸易部门相对于非贸易部门的快速增长会带动汇率的上升。这一结论也见诸于Samuelson(1964)的类似研究中。在此类研究中,对贸易部门与非贸易部门的划分以及对劳动生产率的测算是影响理论与实证耦合与否的关键所在。就部门划分来看,卢锋和刘鎏(2007)对部门的可贸易性由强到弱进行了依次排序:制造业、采掘业、农业、建筑业、公共事业、服务业。就劳动生产率的测算而言,大部分学者采用产业增加值除以就业人数的计算方法(王维,2003)。在运用这些方法考察巴—萨效应在中国现实适用性中,胡德宝和苏基溶(2013)结合中国二元城市结构的现状,引入需求因素对巴—萨模型进行了拓展,证明了拓展后的巴—萨效应的现实存在性,并指出其效应在中国东、中、西部依次递增;而刘鹏飞和李莹(2016)则默认了巴—萨效应在中国现实中的显著性,并以此为视角分析了工资增长的内在机理。

与上述结论不同的是,由于巴—萨效应本身存在着较为严格的假设,因此亦有很多研究发现并不是所有国家或所有时段都呈现出巴—萨效应。Gubler和Sax(2011)验证了巴—萨效应在OECD国家并不显著;Steenkamp(2013)对新西兰进行检验后也得到一致结论。与此不同的是,林毅夫(2007)认为巴—萨效应显著与否与发展阶段具有较大的关联,并指出在20世纪90年代以后巴—萨效应在中国才有效,并以此为基础分析得出人民币并未被严重低估的结论。与此相类似,王雪珂和姚洋(2013)从经济转型的角度分析了中国二元经济结构对巴—萨效应实现的阻碍性,并指出一个经济体越是处于转型初期,巴—萨效应就越弱。除了发展阶段的影响外,巴—萨效应的显著与否可能还受到一些其他控制变量的影响。徐建伟和杨盼盼(2011)从巴—萨效应的最初假设——一价定律被打破入手,在实证分析中控制可贸易部门对于一价定律的偏离情况后,发现调整后的巴—萨效应在中国才具有显著性;而Cardi和Restout(2015)则发现劳动力的流动性在很大程度上影响着巴—萨效应的现实解释力。

由严格假设所带来的理论“失真”以及由以美元为话语体系所带来的人民币“失语”,使得一些研究开始回归到劳动生产率的基础理论——马克思主义劳动价值论中,希冀从中能够找到解释人民币汇率变动的真正原因。总体而言,马克思主义劳动价值论所演绎的汇率理论揭示了一国货币与他国货币兑换的比率是由两国相对劳动生产率所决定的。其中,生产率的差异带来了国际市场上商品价值的差异,而这则构成了代表商品价值的货币间兑换比例的基础。基于此逻辑,国内学者从不同角度就此展开了理论和实证研究。比如在仅有的一些研究中:杨玉华(2009)运用11个经济体的相关数据检验了“劳动生产率的相对变动是影响汇率的首要原因”这个马克思主义汇率模型的核心观点,并探索建立了以劳动价值论为基础的汇率理论;孙业霞和侯敬雯(2014)以马克思主义汇率理论为基础,对中美两国汇率和相对劳动生产率之间的关系进行了研究,发现两者间存在着偏离即人民币被低估的现象;李翀(2005)进一步完善了马克思主义经济学的汇率理论,从价值的视角提出了“重建马克思主义汇率理论”的命题并构建了“汇兑平价模型”。

客观地说,不管是马克思主义汇率理论还是巴—萨效应假说,相关文献基于不同的国家和地区,已经较为细致地解读了劳动生产率对汇率决定的基础性作用,这对我们深化分析相对劳动生产率影响汇率的传导机制具有十分重要的借鉴意义。本文所采用的劳动生产率计算方法以及贸易部门和非贸易部门的分类方法得益于上述文献的研究。在此基础上,本文的边际贡献在于:首先,我们尝试将中国与他国的相对劳动生产率、各国贸易部门对非贸易部门的相对劳动生产率融合在一起,而非孤立地分析各变量对汇率变动的影响,这一处理既能从技术上使理论模型的设置更为全面,又能从实证上更多维地观测不同相对劳动生产率对汇率变动所带来的影响。其次,从理论来看,我们试图细化马克思主义的汇率传导机制,并在将其与巴—萨效应理论进行比较的基础上,进一步梳理相对劳动生产率影响汇率决定的内在传导路径。最后,从技术来看,已有文献大多以美国为参照,利用各国货币兑美元汇率以及各国与美国劳动生产率之比进行研究,其中以OECD国家为样本或只分析中美两国之间关系的文献较多;而我们选取10个与中国贸易往来较为频繁、贸易规模较为庞大的代表性大国,探究其与人民币汇率定价和相对劳动生产率之间的关系。此外,本文同时观测了实际汇率和名义汇率的变动情况,并通过计量分析验证了相对劳动生产率在汇率决定中发挥着关键性作用的稳健性特征。这一研究在中国崛起以及人民币国际化推进的背景下,对于分析人民币定价的决定因素及其波动的合理性都具有十分重要的现实意义。

二、相对劳动生产率影响汇率变动的机理与假说在马克思主义政治经济学体系中,《资本论》第3卷揭示了汇兑比率的形成机理,为后人解读马克思主义汇率理论提供了基本依据。按此理论,劳动价值论是汇率理论的基础,两国劳动生产率之间的差异是构成两国汇率变动的内在动机。从表面上来看,汇率是一国货币相对于另一国货币的价格,但从根本上而言,汇率则是两国商品所含价值量的比率。尽管各个国家的国民劳动强度和生产率不同,但都有着相同的计量单位,即都以世界平均劳动来衡量,因此高强度的国民劳动在同一时间内较低强度的国民劳动能够生产出更多的价值量,而这又应以更多的货币来表示(杨玉华,2009)。很明显,汇率与劳动生产率的比值越相近,汇率就越能反映货币的真实水平。基于此,马克思主义汇率模型可以被解读为,不同的劳动生产率下生产出来的商品或劳务所消耗的社会必要劳动时间不同,其所内含的国际价值就会有差异;具有较高劳动生产率的国家或地区可以以较高的国际价值进行国际贸易,汇率与劳动生产率呈同向变化关系。

具体来看,个别劳动生产率与商品的价值总量呈正比,即一国劳动生产率的提高会带来该国商品价值总量的提高。不妨用W来表示商品的价值总量,商品的价值总量等于单位商品价值量(w')与商品数量的乘积,商品的数量则用劳动生产率(A)与劳动时间(T)的乘积来表示,那么商品价值总量可以表示为:

| $W = w' \times \left( {A \times T} \right)$ | (1) |

此外,单位货币所含的价值量与一国的商品价值总量呈正相关关系,用公式表示为:

| $G = \frac{W}{{M \times N}}$ | (2) |

其中,G为单位货币所代表的价值量,M和N分别代表流通中的货币数量和货币周转次数。在M和N都不变的情况下,商品价值总量的提高会带来单位货币价值量的提高。由以上两个公式合并可得:

| $G = \frac{{w' \times A \times T}}{{M \times N}}$ | (3) |

因此,一国的单位货币价值量与劳动生产率呈同向变化关系。劳动生产率越高,单位货币价值量就越高;反之亦然。

进一步地,当一国的单位货币所含价值量提高时,其可兑换的国外货币就会越多,那么该国货币的汇率就会相应提高。在直接标价法下,一国汇率(R)可以表示为一单位外币所能兑换的本币的价值量,即:

| $R = \beta \frac{{{A^*}}}{A}$ | (4) |

其中,

| $\beta = \frac{{{w^{'*}} \times {T^*}}}{{{M^ *} \times {N^*}}}\times \frac{{M\times N}}{{w'\times T}}$ | (5) |

在暂不考虑国内外货币数量和周转次数、单位商品价值量和劳动时间的情况下,β可视为一个常数项。因此,随着劳动生产率的提高,单位货币所含价值量将相应提高,表现为本币的升值。另外,劳动生产率的提高会带来使用价值的提高即财富量的增加(白瑞雪和白暴力,2012),而这则意味着该国经济实力的增强。进一步地,从贸易部门和非贸易部门的分析来看,非贸易部门劳动生产率的提高直接增加了该国的价值总量。而贸易部门劳动生产率的提高在增加商品使用价值的同时,通过交易又可以获得更多的社会财富,后者所带来的经济实力的增强又将带动本币升值。因此,假设将劳动生产率分为贸易部门(Am)和非贸易部门(An),则分别从贸易部门和非贸易部门得出的汇率决定公式可以描述为:

| ${R_1} = {\alpha _0} + {\alpha _1}\left( {\frac{{A_m^*}}{{{A_m}}}} \right)$ | (6) |

| ${R_2} = {\beta _0} + {\beta _1}\left( {\frac{{A_n^*}}{{{A_n}}}} \right)$ | (7) |

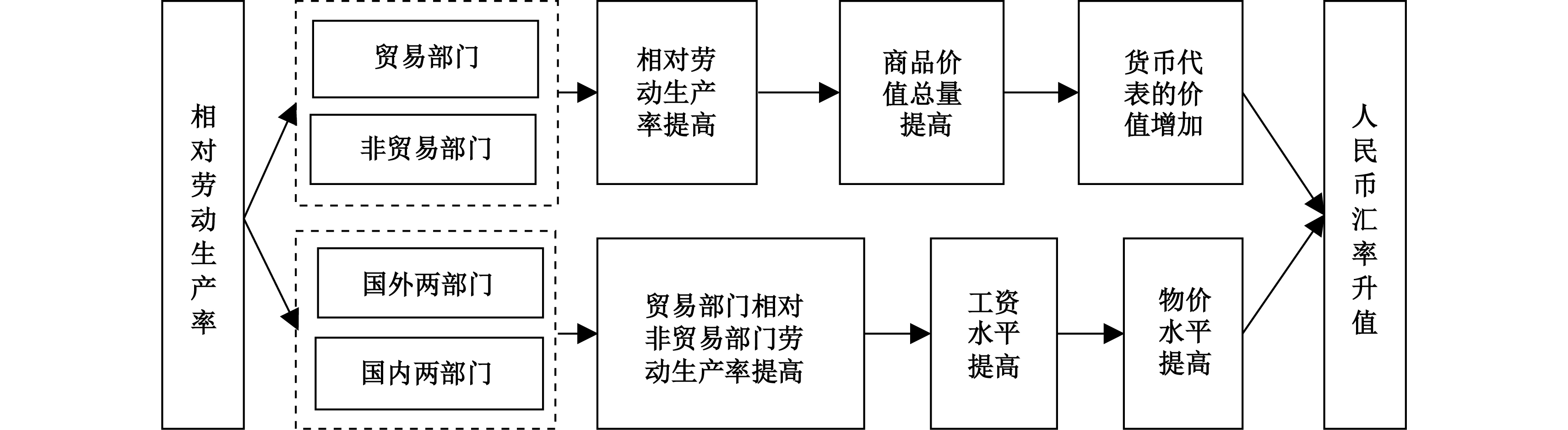

基于上述分析可知,马克思主义的劳动价值论是汇率决定的基础,一国劳动生产率的提高,会带来价值总量和财富总量的增加,这将进一步提高该国的货币价值。而进一步从贸易部门和非贸易部门的视角来进行分析后发现,尽管汇率变动受到了不同部门的影响,但劳动生产率对汇率的决定作用依然成立,传导机制如图1所示。基于此,我们提出如下假说:

假说1:一国贸易部门的劳动生产率相对其他国家有所提高,会增加该国货币的价值,从而带动该国汇率的提高。

假说2:一国非贸易部门的劳动生产率相对其他国家有所提高,同样会增加该国货币的价值,从而带动该国汇率的提高。

|

| 图 1 相对劳动生产率对汇率传导机制 |

为揭示已有研究与马克思主义汇率理论所存在的异同,我们进一步考察巴拉萨—萨缪尔森汇率模型就生产率影响汇率变动所给出的解释。该假说从供给的角度解读了劳动生产率与汇率变动之间的关系,提出生产率的快速提高会带来经济的强劲增长,而后者又进一步促发了实际汇率的升值诉求。总体而言,这一观点与马克思主义汇率理论具有一致性。稍有不同的是,巴—萨理论在细节上进行了演绎,它侧重于从贸易和非贸易两部门入手,探究其劳动生产率的相对变化对汇率变动的影响。其逻辑成立的前提条件在于:首先,国际间的贸易品价格应满足一价定律。其次,市场机制较为完善,资本和劳动力的流动性较强。最后,巴—萨效应更适用于快速发展阶段,特别是贸易部门高速发展的经济体。基于此,Balassa(1964)和Samuelson(1964)提出:贸易部门相对于非贸易部门劳动生产率的提升会带动贸易部门实际工资的相对上升,而随着劳动力的竞争和自由流动,又会使不可贸易部门的工资水平也随之上升;随后,在商品市场完全竞争的假设下,其贸易品的价格由国际市场决定,而非贸易品价格则由国内市场决定,这就使得贸易品价格在保持不变的情况下,非贸易品价格大幅度上升。工资水平的提高会带来国内非贸易品价格的上升,从而使国内整体物价水平上升。根据真实汇率等于两国相对物价水平与名义汇率的乘积这一计算公式,物价水平的提高则带动了真实汇率的提高。基于以上观点,在唐旭和钱士春(2007)、周亚军(2011)等相关研究的基础上进行改进后,巴—萨效应可以概括为如下化简后的计量模型:

| $\ln\left( {RE{R_t}} \right) = C + {\varphi _1}\ln {\frac{{A_m^*}}{{A_n^*}}_t} + {\varphi _2}\ln {\frac{{{A_m}}}{{{A_n}}}_t} + \varepsilon $ | (8) |

其中,RER为直接标价法下的汇率,t代表时期,ε是随机扰动项,国外两部门相对劳动生产率的变动与国内相比对汇率的作用方向相反,因此劳动生产率系数

假说3:假设国内两部门相对劳动生产率不变,国外贸易部门劳动生产率相对于非贸易部门的提高,会带来外汇汇率的升值,即国内货币相对贬值。

假说4:假设外国两部门相对劳动生产率不变,中国贸易部门相对于非贸易部门劳动生产率的快速增长,会带来外汇汇率的下降,即国内货币相对升值。

三、模型、变量和数据 (一) 模型及预测从长期来看,汇率的变动是个动态过程,不仅受当期的影响,还会受到过去相关因素的影响。为能有效地描绘变量间的这一动态关系,我们拟在模型中加入因变量的一阶滞后项,运用动态面板模型来进行验证,所设定的基本模型如式(9)、式(10)、式(11)、式(12)和式(13)所示。

| $RE{R_{i,t}} = {{{C}}_{\bf{1}}} + {{{\alpha}} _{\bf{1}}}RE{R_{i,t - 1}} + {{{\beta}} _{\bf{1}}}{\left( {\frac{{A_m^*}}{{{A_m}}}} \right)_{i,t}} + {{{\gamma}} _{\bf{1}}}OPE{N_{i,t}} + {{{\delta}} _{\bf{1}}}GD{P_{i,t}} + {\varepsilon _{i,t}}$ | (9) |

| $RE{R_{i,t}} = {{{C}}_{\bf{2}}} + {{{\alpha}} _{\bf{2}}}RE{R_{i,t - 1}} + {{{\beta}} _{\bf{2}}}{\left( {\frac{{A_n^*}}{{{A_n}}}} \right)_{i,t}} + {{{\gamma}} _{\bf{2}}}OPE{N_{i,t}} + {{{\delta}} _{\bf{2}}}GD{P_{i,t}} + {\varepsilon _{i,t}}$ | (10) |

| $RE{R_{i,t}} = {{{C}}_{\bf{3}}} + {{{\alpha}} _{\bf{3}}}RE{R_{i,t - 1}} + {{{\beta}} _{\bf{3}}}{\left( {\frac{{A_m^*}}{{A_n^*}}} \right)_{i,t}} + {{{\gamma}} _{\bf{3}}}OPE{N_{i,t}} + {{{\delta}} _{\bf{3}}}GD{P_{i,t}} + {\varepsilon _{i,t}}$ | (11) |

| $RE{R_{i,t}} = {{{C}}_{\bf{4}}} + {{{\alpha}} _{\bf{4}}}RE{R_{i,t - 1}} + {{{\beta}} _{\bf{4}}}{\left( {\frac{{{A_m}}}{{{A_n}}}} \right)_{i,t}} + {{{\gamma}} _{\bf{4}}}OPE{N_{i,t}} + {{{\delta}} _{\bf{4}}}GD{P_{i,t}} + {\varepsilon _{i,t}}$ | (12) |

| $RE{R_{i,t}} = {{{C}}_{\bf{5}}} + {{{\alpha}} _{\bf{5}}}RE{R_{i,t - 1}} + {{{\beta}} _{\bf{5}}}{\left( {\frac{{A_m^*}}{{A_n^*}}} \right)_{i,t}} + {{{\beta}} _{\bf{6}}}{\left( {\frac{{{A_m}}}{{{A_n}}}} \right)_{i,t}} + {{{\gamma}} _{\bf{5}}}OPE{N_{i,t}} + {{{\delta}} _{\bf{5}}}GD{P_{i,t}} + {\varepsilon _{i,t}}$ | (13) |

其中,Ci、αi、βi、γi和δi(各系数下标i=1,2,3,4,5)均为向量常数或向量系数。式(9)和式(10)分别表示在贸易部门和非贸易部门,他国相对于中国劳动生产率以及控制变量影响汇率变动的动态模型。根据马克思主义的汇率理论,不论是在贸易部门还是非贸易部门,其他各国相对于中国劳动生产率的提高都会带来该国实际汇率的上涨,因此β1与β2系数预测为正。式(11)表示各经济体内部贸易部门相对非贸易部门劳动生产率以及控制变量影响汇率的模型,式(12)表示中国内部两部门相对劳动生产率影响汇率的相关模型。由巴—萨效应理论可知,一国贸易部门相对于非贸易部门劳动生产率的提高会引起该国汇率上涨,即在中国兑换各国货币汇率的直接标价法下,β3为正。对于中国来说,贸易部门相对非贸易部门劳动生产率的提高会带来人民币的升值,在直接标价法下汇率会下降,即β4为负。此外,为综合观测国内外贸易部门相对非贸易部门劳动生产率所带来的影响,在检验后发现不存在多重共线性问题的情况下,我们在式(13)中对式(11)和式(12)进行了结合,以进一步分析巴—萨效应的适用性。

除相对劳动生产率变量之外,模型还加入了控制变量——一国的开放度OPEN和人均GDP增长率。其中,开放度变量所带来的影响表现在:一方面,当一国的对外开放程度提高和对外贸易政策开放时,出口商品的数量会大幅提高,这在一定程度上会带来国内需求量的减少,从而降低国内不可贸易品的价格,使实际汇率下降;另一方面,对进口商品的需求量也会随着对外开放程度的增加而增加,而这将带来国内商品需求量的减少,最终导致该国汇率的下降,因此从理论上来看系数γ为负。与此不同的是,人均GDP增长率的上升则往往意味着一国经济实力的增强,因此一国能够凭借其在世界金融市场上的较强融资能力吸引大量的外资。由资产组合模型可知该国汇率将因此而走强,系数δ为正。

(二) 变量设置及说明本文以人民币兑各国实际汇率为被解释变量,以1999–2015年的大国数据为样本来检验劳动生产率变动对汇率决定的影响。之所以将样本时间起点选定在1999年,主要是因为本文选择了与中国贸易联系极为紧密及贸易规模较大的欧元区个体,而欧元区成立的时间为1999年,因此,在保证样本长度和保持数据平衡的考虑下,我们以欧元区数据最早可获得年份为样本起点。面板模型所选定的个体包括中国CHN、英国GBR、瑞典SWE、丹麦DNK、韩国KOR、日本JPN、俄罗斯RUS、新加坡SGP、美国USA、澳大利亚AUS、欧元区EMU①共11个经济体量较大的国家或地区。之所以选择这些经济体,不仅是因为它们与中国的贸易往来较为频繁,贸易联系较为紧密,贸易规模较为庞大,更是因为这些经济体在各大洲中均具有较强的代表性,能够作为典型样本来反映其劳动生产率变动对汇率的影响。因此,中国的香港、台湾和澳门地区尽管与内陆的贸易联系同样紧密,但从洲际选样的代表性来看,因不如日本等更具代表性而暂不纳入分析范围。严格地讲,分析国际间劳动生产率对汇率变动的影响,应将全球经济体纳入研究样本,但是这一工作会因多国数据在某些年份和某些变量的缺失而难以如愿。综上,本文所选的分析样本为大国数据。各国数据值均换为美元计算。变量设置及描述性统计如表1所示。其中,各变量的数据计算方法及来源为:中国各部门产业增加值以及就业人数数据均来自2016年中国统计年鉴,各国物价数据、汇率数据以及人均GDP增长率数据均来自世界银行数据库,各国贸易部门和非贸易部门的产业增加值也来自世界银行数据库,而各部门就业人数数据来自于国际劳工组织(ILO)数据库,部分缺失的2015年就业人数数据来自于OECD。

本文的解释变量如下:

(1)人民币实际汇率RER,由公式

(2)中国贸易部门劳动生产率Am。考虑到数据的可得性并参考唐旭和钱士春(2007)以及卢锋和刘鎏(2007)的方法,本文将第二产业和第三产业分别替代为贸易部门和非贸易部门。因此贸易部门劳动生产率由中国第二产业增加值除以第二产业就业人数所得。

(3)中国非贸易部门劳动生产率An,由中国第三产业增加值除以第三产业就业人数计算而得。其中中国贸易部门与非贸易部门的产业增加值数据均换算为美元。

(4)他国贸易部门劳动生产率Am*。对于所选取经济体两部门的分类,我们采用大部分学者曾运用的分类方法,以制造业和服务业分别代表贸易部门和非贸易部门。因此,他国贸易部门劳动生产率由对应国家的制造业增加值除以该国制造业就业人数所得。

(5)他国非贸易部门劳动生产率An*,由所选取各国服务业产业增加值除以对应服务业就业人数计算所得。其中各国贸易部门与非贸易部门产业增加值数据采用的是世界银行公布的以当前美元价格统计的增加值数据。劳动生产率的最终计量单位均统一为美元/人②。

(6)他国与中国贸易部门相对劳动生产率Am*/Am,作为主要解释变量由所选取国贸易部门劳动生产率除以中国贸易部门劳动生产率计算得到。

| 变量 | 变量含义 | 均值 | 标准差 | 观测值 | 变量属性 |

| RER | 各国对中国实际汇率 | 414.483 6 | 421.717 8 | 170 | 因变量 |

| Am*/Am | 他国与中国贸易部门相对劳动生产率 | 9.914 4 | 5.566 9 | 170 | 主要变量 |

| An*/An | 他国与中国非贸易部门相对劳动生产率 | 12.057 8 | 7.624 3 | 170 | |

| Am*/An* | 他国内部两部门相对劳动生产率 | 1.198 6 | 0.399 6 | 170 | |

| Am/An | 中国内部两部门相对劳动生产率 | 1.329 5 | 0.108 1 | 170 | |

| OPEN | 开放度(%) | 36.433 6 | 39.917 7 | 170 | 控制变量 |

| GDP | 人均GDP增长率(%) | 2.042 1 | 2.985 9 | 170 |

(7)他国与中国非贸易部门相对劳动生产率An*/An,作为主要解释变量由他国非贸易部门劳动生产率除以中国非贸易部门劳动生产率计算得到。

(8)他国内部两部门相对劳动生产率Am*/An*,作为解释变量由他国贸易部门劳动生产率除以他国非贸易部门劳动生产率计算得到。

(9)中国内部两部门相对劳动生产率Am/An,作为解释变量由中国贸易部门劳动生产率除以中国非贸易部门劳动生产率计算得到。

合适的控制变量能够影响模型的回归结果。依据所选经济体和中国的特点,我们主要从对外贸易情况和经济增长情况两个方面来选取控制变量。对控制变量的具体解释如下:

(1)开放度OPEN,用出口总额占GDP的比重来表示一国的对外开放程度即外贸依存度。在一国开放不到位的情况下,一般进出口所受的限制较大,这会影响进出口价格,从而影响汇率的变动。基于此,我们借鉴王雪珂和姚洋(2013)的研究方法,选取该指标作为控制变量。各国的出口总额数据来自IMF的FOB统计口径。

(2)人均GDP增长率,用人均GDP年增长率来衡量一个经济体的经济增长程度。参考谭小芬等(2015)的研究,一个国家或地区在经济快速赶超时期,高速的经济增长会对汇率变动产生影响。

此外,也有文献将一国的通货膨胀率、相对工资、投资率等指标作为控制变量来研究其对汇率变动的影响。而本文之所以没有选取这些变量,主要是考虑到数据的可得性以及模型的需要。我们认为,从经济自由化程度(一国的对外开放情况)以及经济发展状况来控制模型具有更好的说服力。

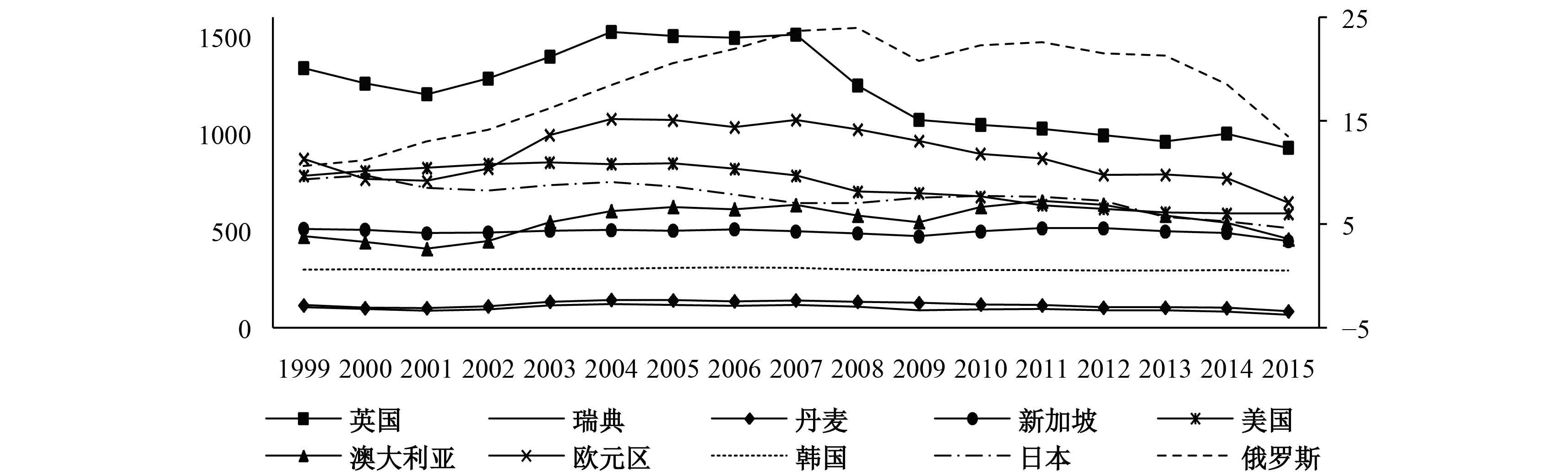

(三) 数据描述通过观察各国相对劳动生产率与汇率的变化情况可知:首先,各国汇率的总体走势大致较为平稳,波动幅度较为稳定。图2显示,粗略来看,在2005年中国汇率改革之前,各国兑换人民币汇率在固定汇率制下能够保持相对较为平缓的状态;在汇率改革后到2008年金融危机爆发前这一阶段,随着汇率波动区间的放开,人民币一直处于升值的态势,世界上主要的一些货币如欧元、美元、韩元等兑人民币的汇率曲线都呈现下降趋势;在金融危机爆发以后,各国货币相继贬值,特别是在2010年和2011年中国进一步推进人民币汇率的市场形成机制后,人民币的升值趋势进一步显现,直接表现为图2汇率曲线的向下倾斜。

|

| 图 2 1999–2015年各国汇率的动态变化 注:实线对应左纵坐标轴,虚线对应右纵坐标轴。 |

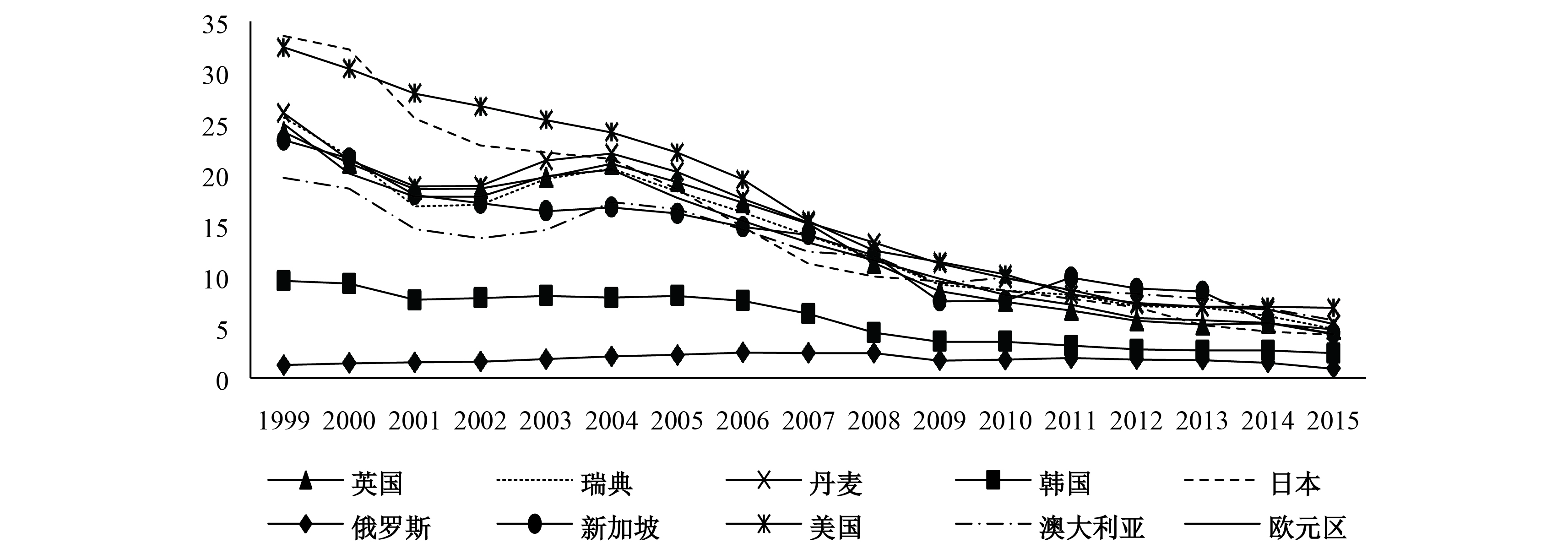

由图3和图4可知,在所选取的10个经济体中,所有国家的贸易部门和非贸易部门相对于中国的劳动生产率均呈现震荡的下降趋势,说明中国的劳动生产率在这几年里大幅度提高,相对他国增长速度更快,尤其在图4的非贸易部门表现尤为突出。尽管如此,中国的劳动生产率与发达国家相比依然存在较大的差距。特别是在2010年之前,除俄罗斯以外,所选取国家的劳动生产率均超过中国5倍以上。自2008年金融危机以后中国与各国的劳动生产率差距大幅度缩小,其中与韩国、俄罗斯的劳动生产率几乎持平。总的来看,美国、瑞典相对于中国的劳动生产率水平最高,而韩国、俄罗斯相对于中国一直保持着平稳的态势,日本与中国相对劳动率曲线最为陡峭,说明中国相对于日本劳动生产率进步最快。之所以出现这一现象,主要是因为中国逐渐改变了过去通过承接国际过剩产能进行发展的格局,同时在技术、品牌等方面取得了不断的进步,因此改变了“低端锁定”的局面(黎峰,2016)。

|

| 图 3 1999–2015年各国相对于中国贸易部门劳动生产率的动态变化 |

|

| 图 4 1999–2015年各国相对于中国非贸易部门劳动生产率的动态变化 |

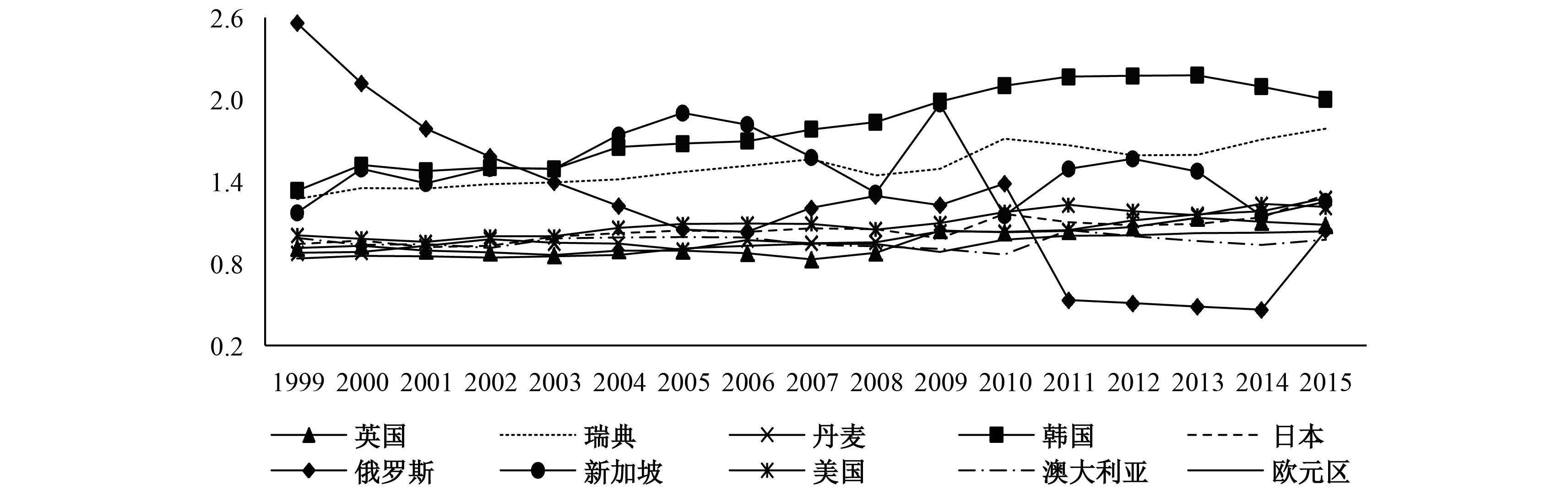

此外,各国内部的相对劳动生产率总体变动趋势较为平缓,其贸易部门和非贸易部门的发展相对较为协调(见图5)。首先,从中国贸易部门相对于非贸易部门的变化情况来看,制造业始终是支撑经济发展的主要行业,其劳动生产率一直高于服务业,最高时期,制造业大致是服务业的1.5倍。但总体上来看,两部门的相对劳动生产率均呈现下降趋势,即中国服务业近年来的发展相对更加迅速。其次,从“亚洲四小龙”之一新加坡的情况来看,新加坡将贸易部门和非贸易部门均作为经济发展的引擎,在发展知识密集型工业的同时,加速高科技产业的研发以寻求新的增长点,两部门得到了较为均衡的发展。其中韩国两部门间的相对劳动生产率上升幅度最大,即韩国在高速发展的过程中贸易部门的发展更加迅速。而俄罗斯则呈明显的波动下降趋势,表明自1999年以来,其非贸易部门的发展大幅度上升,而能源、重工业等有所衰退,充分体现了该国“去工业化”和“服务化”的发展特点。

|

| 图 5 1999–2015年各国贸易部门与非贸易部门相对劳动生产率的动态变化 |

就实证检验而言,为防止变量间存在多重共线性问题,我们通过相关系数矩阵来观察各变量间的相关关系,具体结果如表2所示。从表2可以看出,解释变量Am*/Am与An*/An、Am/An以及变量An*/An与Am/An间存在高度自相关,因此对这些变量我们将采取分项回归。此外,本文采用一阶差分矩估计方法(first-differenced GMM)对模型参数进行有效估计,其中采用的是一阶差分的数据变换法。首先,对模型进行过度识别检验,其Sargan检验的P值均大于0.05,接受“过度约束正确的零假设”,说明模型1、模型2和模型3将滞后3阶的因变量作为工具变量,以及模型3、模型4和模型5运用滞后2阶的因变量作为工具变量具有合理性。其次,在表3的估计结果中,模型1、模型2、模型3和模型4均通过了Arellano-Bond AR(2)检验,而模型5则通过了Arellano-Bond AR(1)检验,即接受“模型的残差序列不存在二阶序列相关”的原假设和“模型的残差序列不存在一阶序列相关”的原假设,表明原模型的误差项不存在序列相关性。因此,各项检验都支持一阶差分矩估计法。

| 变量 | RER | Am*/Am | An*/An | Am*/An* | Am/An | OPEN | GDP |

| RER | 1 | ||||||

| Am*/Am | 0.160 1 | 1 | |||||

| An*/An | 0.311 3 | 0.885 8 | 1 | ||||

| Am*/An* | –0.374 9 | 0.023 9 | –0.344 1 | 1 | |||

| Am/An | 0.092 3 | 0.516 4 | 0.607 7 | –0.091 2 | 1 | ||

| OPEN | –0.030 3 | 0.265 3 | –0.038 9 | 0.450 1 | 0.015 05 | 1 | |

| GDP | –0.135 4 | 0.094 2 | –0.025 2 | 0.384 4 | 0.345 5 | 0.213 6 | 1 |

表3估计显示:第一,从模型1可以看出他国与中国贸易部门相对劳动生产率(Am*/Am)的系数为8.12,表明当他国贸易部门劳动生产率相对于中国每提高1%时,他国汇率将相对提高8.12%,此时人民币汇率贬值。同样,由模型2可以看出在非贸易部门,当他国相对于中国的劳动生产率每提高1个百分点时,他国汇率将提高6.28个百分点。这两个变量与汇率的变动都呈正相关,与假说1和假说2相符。即不管是贸易部门还是非贸易部门,其他各国相对于中国的劳动生产率提高都会带来他国币值相对升高,或者人民币汇率相对贬值。这主要是由劳动生产率对货币价值具有决定性作用所带来的。这一结果与马克思主义汇率理论相吻合。从非贸易部门来看,按照劳动价值论的解释,该部门劳动生产率的提高直接增加了一国的商品价值总量,从而提高了货币价值。同理,贸易部门劳动生产率提高以后,不仅增加了商品的价值总量,还在交易过程中增加了对该国货币的需求量,两者都带来了汇率的升值。总之,两个部门劳动生产率的提高都会增加一国的经济实力与国际竞争力。此外,人们之所以愿意持有外汇,主要是因为外汇所具有的购买能力,也就是外汇中包含的价值量所能兑换的商品或服务。与商品一样,货币价格也围绕着价值进行波动,而劳动生产率是一国汇率决定的根本因素。不管是贸易部门还是非贸易部门,其劳动生产率的提高都能使一国的价值总量得到增加,进而使一国货币的内在价值相应增加。因此,马克思主义汇率理论具有一定的现实解释力。

第二,由模型3可以看出,各国贸易部门相对于非贸易部门劳动生产率的系数为负,且模型4中中国两部门相对劳动生产率的系数为正,即与假说3和假说4不相符。这一结果在将国内外的贸易部门相对于非贸易部门劳动生产率归并至模型5进行回归后仍然成立。这一估计结果表明巴—萨效应在所选取的样本国家内并不显著。其主要原因在于:首先,巴—萨效应适合解释经济快速发展、开放度高且主要依靠工业和贸易部门带动经济增长的经济体,并且其资源相对匮乏。而我们所选取的大部分样本均属于发达国家,已经历过高速发展的阶段。其次,发达国家对于石油、太空资源、政治军事、品牌等特殊资源有着垄断权,而中国与俄罗斯、澳大利亚等资源型大国在石油、矿产等资源方面存在着较大的交易量,在这种情况下由于垄断和特权的存在,贸易品在交换时会存在依靠特权、品牌等优势进行不平等交换的行为,使得一价定律被打破并使该种产品在交易中获得加价(姜波克和莫涛,2009)。一价定律被打破,即巴—萨理论的原始假定贸易部门的价格由国际市场决定且保持不变的假设被打破,从而导致该效应的失效。另外,在汇率改革之前,中国一直是实质上钉住美元的汇率制度,人民币会随美元一起相对其他国家变动,这也在一定程度上掩盖了所选国家巴—萨效应的实现,即市场假设下的理论模型无法完全解释管制下的汇率变动。

| 自变量 | 因变量RER | ||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | |

| RER

(–1) |

0.794 1*** (171.133 4) |

0.740 4*** (80.462 5) |

0.922 8*** (170.455 9) |

0.797 4*** (117.643 7) |

0.728 8*** (82.118 5) |

| Am*/Am | 8.115 8*** (12.468 6) |

||||

| An*/An | 6.276 6*** (8.428 9) |

||||

| Am*/An* | –32.578 8*** (–7.277 1) |

–23.024 4** (–2.453 7) |

|||

| Am/An | 265.963 6*** (20.230 7) |

310.070 9*** (14.652 6) |

|||

| OPEN | –1.959 3*** (–5.440 8) |

–1.662 9

(–1.035 2) |

–0.121 3

(–1.018 8) |

–1.493 2*** (–3.044 8) |

–1.123 1** (–2.108 9) |

| GDP | 5.243 8*** (3.415 3) |

6.278 4

(1.188 0) |

3.809 1*** (19.590 4) |

1.273 0*** (4.858 0) |

3.833 3* (1.741 1) |

| Arellano-Bond AR(2)检验 | –0.039 3

[0.968 6] |

–0.001 4

[0.998 9] |

–0.126 2

[0.899 6] |

–0.175 8

[0.860 5] |

–0.010 3# [0.991 7] |

| Sargan检验 | 4.930 9

[0.552 6] |

5.295 4

[5.295 3] |

5.627 3

[0.466 2] |

5.775 4

[0.448 8] |

4.842 7

[0.435 4] |

| 注:小括号内为t统计量,中括号内对应P值,*、**、***分别表示10%、5%和1%的显著水平;加“#”符号处为Arellano-Bond AR(1)检验。 | |||||

值得一提的是,中国现实并不符合巴—萨效应。之所以出现这一结果,极有可能是因为:首先,中国区域间存在着较为严重的发展不均,既体现在贸易部门在东部沿海的高度集聚上,又体现在劳动要素和人力资本由西向东的单向流动上,这就使得在贸易部门劳动生产率提升时,其对非贸易部门工资上涨所带来的辐射效应仅能显现在部分发达地区中,而并不能更大范围地涵盖至整个中国,这一由市场形成的、存在于地区之间的“屏障”阻碍了巴—萨效应在中国的蔓延。其次,中国依然存在的二元经济结构以及尚未充分就业的市场格局消散了巴—萨效应的充分发挥。即使中国贸易部门的劳动生产率大幅度提高,但由于巨大的人口红利以及大量农村剩余人口的流入,也会减弱工资的上涨力度,即贸易部门相对于非贸易部门劳动生产率的提高并不能带动较快的工资涨幅,致使该渠道无法直接带来人民币的升值。这与胡德宝和苏基溶(2013)的研究存在一致性,其研究指出巴—萨效应的一些严格假设在我国不能实现,尤其是二元经济以及区域差异的问题导致了市场分割。最后,近年来中国非贸易品中占主要成分的房地产价格因受到调控而大幅度增长,从而人为地增强了非贸易部门的相对劳动生产率,因此同样阻碍了巴—萨效应中劳动生产率影响汇率的传导路径。中国房地产价格的上涨推动非贸易部门价格的上涨,从而带动人民币升值。而房地产业会带来非贸易部门劳动生产率的提高,即贸易部门相对于非贸易部门劳动生产率的下降,这与巴—萨效应存在相悖之处。

第三,由5个模型中的控制变量可以看出,开放度的系数为正而人均GDP增长率的系数为负,这与我们的预测具有一致性。此外,尽管控制变量的影响系数相对较小,但这些变量在汇率的决定中也发挥着一定的作用。首先,随着经济一体化的增强,各国的对外开放程度逐渐提高,相关的对外开放政策也更加开放,这就会导致实际汇率的降低。其次,人均GDP越高,说明一国越富。一方面,该国经济实力越强,人们对于该国货币的心理升值预期就越高,因此对其需求量也将增加,汇率水平得以提高;另一方面,收入水平提高也会通过增加居民的消费倾向来影响汇率,收入的增加会使人们更加偏向于美容、健身等非贸易品的高档消费,对非贸易品需求的增加会带来实际汇率的升值。

| 自变量 | 因变量e | ||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | |

| e(–1) | 0.824 7*** (416.684 0) |

0.791 5*** (217.518 7) |

0.872 1*** (126.651 3) |

0.796 1*** (352.750 3) |

0.754 6*** (69.755 7) |

| Am*/Am | 4.347 6*** (23.267 0) |

||||

| An*/An | 3.503 9*** (13.177 2) |

||||

| Am*/An* | –40.390 6*** (–9.942 5) |

–31.194 0** (–2.560 6) |

|||

| Am/An | 197.670 7*** (9.541 5) |

253.603 9*** (7.959 2) |

|||

| OPEN | –0.850 5*** (–4.726 2) |

–0.498 1*** (–3.418 9) |

–0.142 6

(–1.023 0) |

–1.148 9*** (–4.797 6) |

–0.747 5

(–0.951 3) |

| GDP | 3.029 3*** (25.785 8) |

2.453 4*** (17.467 0) |

4.405 1*** (9.742 0) |

1.666 1*** (17.732 4) |

2.225 5* (1.837 7) |

| Arellano-Bond AR(2)检验 | –0.444 5

[0.656 7] |

–0.227 2

[0.820 3] |

–0.598 1

[0.549 8] |

–0.604 5

[0.545 5] |

–0.038 1

[0.969 6] |

| Sargan检验 | 5.695 5

[0.458 1] |

4.849 8

[0.563 2] |

5.456 2

[0.486 8] |

4.649 3

[0.589 5] |

4.367 9

[0.497 7] |

| 注:小括号内为t统计量,中括号内对应P值,*、**、***分别表示10%、5%和1%的显著水平。下同。 | |||||

将被解释变量换成名义双边汇率并用滞后2阶的因变量作为工具变量,其中模型5用滞后3阶的因变量作为工具变量,再进行回归后,其结果如表4所示。通过表3和表4的对比可以看出,其回归结果相一致。而实际汇率作为被解释变量各回归系数相对更加明显。由此,名义汇率从根本上来说也是由相对劳动生产率决定的。Balassa(1964)并没有解释劳动生产率变动影响名义汇率调整的内部渠道。但将名义汇率引入与巴—萨模型原本的分析并无实质上的矛盾,且更有助于全面理解汇率的调整机制,可以算是对巴—萨效应的拓展表述。一方面,从长期来看,劳动生产率的差异会使名义汇率发生变化,进而使实际汇率也发生变化,即从本质上来说,实际汇率和名义汇率的变化方向会趋同。邓黎阳和孙刚(2007)就曾指出,巴—萨效应中的名义汇率和实际汇率在长期必然会趋同,并强调由贸易品价格水平确定的名义汇率更接近实际情况。此外,周子栋和王满仓(2015)的分析也得出:实际汇率是在名义汇率的基础上定义的抽象经济学概念,名义汇率是通过不同货币得到相同边际偏好时的比价关系确定的,而实际汇率是生产率关系的长期体现并且也是选择偏好的体现。生产率在很大程度上影响着人们的选择偏好,由此可以看出,两种汇率的定义并不矛盾,且从长期来看具有一致性。另一方面,未经过价格调整的汇率更能直观反映汇率变动的大小和方向,且从数值上来看与实际汇率差异不大;此外,名义汇率更容易被大众所直接感知,以名义汇率作为被解释变量更能直观地反映相对劳动生产率变动所带来的影响。考虑以名义汇率作为被解释变量,证明了相对劳动生产率对汇率的影响具有一般性。

五、稳健性检验从实证检验来看,模型的设定、样本的选择、变量的替换都会对结果造成很大的影响。上一部分以名义汇率作为被解释变量的计量回归在一定程度上验证了被解释变量汇率选择的稳健性。在此基础上,我们将继续从解释变量和样本选择两方面来验证模型的稳健性:首先,我们用人均收入作为解释变量来对上述国家2003–2015年的相关数据进行回归来检验模型对于解释变量选择的稳健性,被解释变量依旧为中国兑各国实际汇率;其次,根据数据的可得性,我们将样本替换成法国、新西兰、挪威、巴西、荷兰、意大利、德国、新加坡8个国家2000–2015年的数据进行回归检验,以验证在不同样本下实证结果的稳健性。

| 自变量 | 因变量RER | |||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | |

| RER(–1) | 0.519 4*** (37.207 9) |

0.498 4*** (21.456 8) |

0.924 2*** (190.463 5) |

1.083 7*** (48.764 8) |

0.942 4*** (199.545 9) |

0.949 8*** (33.098) |

| Am*/Am | 16.265 3*** (59.437 2) |

|||||

| An*/An | 17.011 1*** (27.460 7) |

|||||

| Am*/An* | –195.184 2*** (–6.813 8) |

–199.797 6*** (–10.173 4) |

–138.242 2* (–2.239) |

|||

| Am/An | 374.455 6*** (3.317 1) |

152.511 4*** (26.513) |

95.064 5

(0.678 0) |

|||

| OPEN | –1.178 1

(–1.568 7) |

–1.660 6*** (–2.337 7) |

–1.041 9*** (–6.112 2) |

–1.685 7

(–1.386 9) |

–0.230 7*** (–3.471 6) |

–0.813 9** (–2.038) |

| GDP | 5.938 5*** (3.368) |

3.982 7*** (17.260 7) |

6.882 9*** (19.331 2) |

11.232 7*** (6.973 2) |

5.777 8*** (4.444 9) |

|

| Sargan检验 | 5.170 1

[0.522 2] |

6.098 1

[0.412] |

6.271 4

[0.393 5] |

4.982 0

[0.546 1] |

6.646 8

[0.354 7] |

4.765 0

[0.445 2] |

一般劳动生产率的衡量方法有全要素生产率、人均收入、资本生产率等。参考Bergin等(2006)用人均收入代表劳动生产率验证巴—萨效应,并考虑到资本生产率、全要素生产率与实际汇率升值机制联系不大且计算过于复杂,这里我们用人均月度工资替换上述劳动生产率作为解释变量。其中,瑞典、美国、澳大利亚、欧元区人均收入的数据来源于OECD数据库,其余国家人均收入的数据来源于世界劳工局③,中国数据来自于中国统计局。根据数据的可得性,依旧用制造业作为贸易部门。参考Stockman和Tesar(1995)的分类方法,非贸易部门劳动生产率用金融业、建筑业、房地产业、批发和零售以及政府或其他服务部门等的平均工资来衡量。为减少样本量的损失,在进行GMM估计时我们采用的是垂直离差的数据变换法,该方法下并不存在Arellano-Bond AR检验。通过Sargan的P值,我们可知模型4用滞后3阶和滞后4阶的因变量作为工具变量,其余均用滞后3阶的解释变量作为工具变量具有有效性。模型5经过调整后将人均GDP增长率这个控制变量删除,模型效果良好,模型6将两个控制变量加入后,虽然第四个变量不显著,但符号依旧没有变化。回归结果及检验结果如表5所示。替换变量后的估计结果显著且方向上能够保持一致性,说明模型对于解释变量并不敏感,用人均年度工资来衡量劳动生产率能够得出一致的结论,因此模型对于解释变量的选择具有稳健性。

| 自变量 | 因变量RER | ||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | |

| RER(–1) | 0.848 6*** (63.496 7) |

0.820 1*** (44.730 9) |

0.902 9*** (54.443 4) |

0.824 6*** (47.612 4) |

0.675 3*** (21.215 9) |

| Am*/Am | 11.814 9*** (14.344 7) |

||||

| An*/An | 7.662 3*** (15.296 2) |

||||

| Am*/An* | –106.355 3*** (–3.027 3) |

–115.133 4* (–1.916 6) |

|||

| Am/An | 326.668 7*** (5.763 3) |

391.447 4*** (24.083 3) |

|||

| OPEN | –1.821 2

(–0.921 0) |

–0.867 3

(–0.845 9) |

–0.389 2

(–0.359 0) |

–0.888 5

(–0.618 1) |

–1.037 9* (–1.730 2) |

| GDP | 2.447 9

(0.978 1) |

2.396 8

(1.615 5) |

5.552 4*** (7.736 8) |

0.499 6

(0.092 2) |

1.187 2

(0.333 2) |

| Sargan检验 | 6.761 2

[0.149 1] |

6.651 6

[0.155 5] |

6.109 0

[0.191 2] |

6.651 0

[0.155 5] |

4.793 8

[0.187 5] |

表6进一步检验了模型对于样本选择的稳健性。为减少样本量的损失,在采用GMM估计时,依旧使用垂直离差的数据变换法,汇率依旧为中国兑各国的实际汇率。经检验,模型5用滞后4阶的因变量作为工具变量,其余则运用滞后2阶的因变量作为工具变量进行GMM估计。对于不同的样本,我们基本上得到了和表3一致的估计结果,且回归系数绝对值更大,即更换样本后影响更加显著。选择的8个国家都为发达的经济体,证明发达国家更适合我们的结论,即贸易部门和非贸易部门劳动生产率的提高能够带来汇率的上涨,且巴—萨效应并不适用。这证明了我们的结论对于样本的选择并不敏感,因此样本的选择也具有稳健性。

六、结论与启示毋庸置疑,高质量的经济发展是经济大国与经济强国形成的重要基石,而汇率变动则是经济实力和综合国力的具体表现。以此重大现实问题为主题,本文以中国为参照对象,从相对劳动生产率的角度分析了其对人民币汇率形成机制的影响。我们利用大国经济体所构成的动态面板模型对理论假设进行了验证和拓展后发现,相对劳动生产率与汇率变动间的关系基本符合假设。主要结论显示:第一,不管是贸易部门还是非贸易部门,劳动生产率的提高都能够平稳提高一国的汇率水平,人民币升值及其幅度形成的根源即在于此。第二,受发展阶段、经济结构和汇率制度的影响,我们所选取的经济体以及中国的现实都不符合巴—萨效应,而马克思主义的汇率理论则具有较强的解释力。就中国而言,巴—萨效应不显著的原因主要在于中国区域发展不均,二元经济结构依然存在以及房地产等非贸易部门发展失衡等。第三,所加入的开放度和人均GDP增长率两个控制变量对汇率的波动也有一定程度的影响。其中,经济增长越快,汇率升值幅度越大;开放度所带来的影响则与此相反。第四,将名义汇率作为被解释变量、更换样本以及解释变量来进行稳健性检验后,发现相对劳动生产率对汇率变动所带来的影响依然显著,这一实证结果表明劳动生产率对汇率变动的影响具有普遍性。

上述结论的启示在于:首先,劳动生产率的提高解释了人民币升值的内在原因。中国经济发展经历了由计划经济到市场经济的转变过程,这一变迁同样也体现在汇率的形成机制上。随着经济发展的加速,这一机制转变也在不断向前推进。从长远来看,在劳动生产率提高和经济快速发展的情形下,适度调整汇率水平有利于经济的运行,但应将其控制在合理区域。其次,从巴—萨效应的不适用可以看出建立良好的国际竞争环境至关重要。在这一过程中,防止发达国家的垄断行为,促进汇率对于货币兑换的有效表征,促进各国之间的公平竞争,对于汇率有效形成机制的完善,显然都具有重要的现实意义。还应看到,发展中国家在国际贸易中往往处于劣势地位,因此在对一国汇率进行调控时,应更多关注国外市场形势的变化,通过国际合作来避免操纵汇率等非常规手段的出现,以防止强烈的市场投机行为,熨平汇率波动,尽量使其保持在合理区间。再次,从巴—萨效应在中国的失效来看,加快经济的转型并促进充分就业、在促进劳动力和资本自由流动的同时确保工资与劳动生产率的同步调整是急需解决的现实问题。此外,从非贸易部门占比增加对于人民币汇率形成机制的影响来看,深化教育、医疗部门的市场化改革,降低铁路、房地产、邮政等行业的市场垄断,对于汇率的合理调整以及有效形成,同样具有十分重要的现实意义。最后,在提高开放度、加强中国与世界交流和融合的同时,通过有效的沟通机制减少各种贸易壁垒对于熨平汇率的波动具有积极作用。这是因为开放程度的提高能够在一定程度上缓解人民币汇率的升值。此外,经济增长是一国发展的根本,汇率变动与经济增长共同决定着汇率政策的选择。因此,应适时调整汇率以防止其向均衡水平的大幅度偏离,最终实现内外经济的平稳与平衡。

① 欧元区共19个成员国,包括德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、爱尔兰、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊、马耳他、塞浦路斯。

② 新加坡2010年制造业和服务业就业人数缺失,采用均值插补法进行估计,即采用2009年与2011年的均值对缺失数据进行估计。2015年,日本服务业产业增加值数据以及新加坡制造业和服务业就业人数数据缺失,采用近10年各数据增长率的均值作为2015年相对2014年的增长率来估算2015年的产业增加值。

③ 英国2000年、2008年、2014年以及丹麦2008年制造业部门缺失数据均采用均值插补法进行估计。俄罗斯2003年和2004年缺失数据采用近5年各数据增长率的均值作为增长率,来估算这两年贸易部门和非贸易部门的人均月度工资。

| [1] | 白瑞雪, 白暴力. 劳动生产率与使用价值、价值和价格变化的辩证关系[J].政治经济学评论,2012(3). |

| [2] | 邓黎阳, 孙刚. 对购买力平价理论的重新认识——巴拉萨—萨缪尔森命题引起的思考[J].财经问题研究,2007(2). |

| [3] | 胡德宝, 苏基溶. 政府消费、贸易条件、生产率与人民币汇率——基于巴拉萨—萨缪尔森效应的扩展研究[J].金融研究,2013(10). |

| [4] | 姜波克, 莫涛. 巴拉萨汇率理论的一个修正[J].金融研究,2009(10). |

| [5] | 李翀. 从价值的角度构建马克思主义的汇率理论[J].教学与研究,2005(2). |

| [6] | 黎峰. 全球价值链分工下的双边贸易收益及影响因素——以中日贸易为例[J].上海财经大学学报,2016(1). |

| [7] | 林毅夫. 关于人民币汇率问题的思考与政策建议[J].世界经济,2007(3). |

| [8] | 刘鹏飞, 李莹. 劳动生产率与工资增长——基于巴萨效应的分析[J].财经科学,2016(12). |

| [9] | 卢锋, 刘鎏. 我国两部门劳动生产率增长及国际比较(1978-2005)——巴拉萨萨缪尔森效应与人民币实际汇率关系的重新考察[J].经济学(季刊),2007(2). |

| [10] | 孙业霞, 侯敬雯. 人民币汇率与相对劳动生产率关系的实践研究——基于马克思主义汇率理论视角[J].海派经济学,2014(3). |

| [11] | 谭小芬, 龚力丹, 杨光. 非贸易品相对价格能解释人民币双边实际汇率的波动吗[J].国际金融研究,2015(8). |

| [12] | 唐旭, 钱士春. 相对劳动生产率变动对人民币实际汇率的影响分析——哈罗德—巴拉萨—萨缪尔森效应实证研究[J].金融研究,2007(5). |

| [13] | 王维. 相对劳动生产力对人民币实际汇率的影响[J].国际金融研究,2003(8). |

| [14] | 王雪珂, 姚洋. 两国相对生产率与巴拉萨—萨缪尔森效应: 一个经验检验[J].世界经济,2013(6). |

| [15] | 徐建伟, 杨盼盼. 理解中国的实际汇率: 一价定律偏离还是相对价格变动?[J].经济研究,2011(7). |

| [16] | 杨玉华. 马克思汇率理论、汇率模型与国际经验的检验[J].当代经济研究,2009(5). |

| [17] | 周亚军. 相对劳动生产率对人民币实际汇率的影响[J].商业研究,2011(7). |

| [18] | 周子栋, 王满仓. 实际汇率的本质及其对名义汇率的作用机制分析[J].人文杂志,2015(11). |

| [19] | Balassa B. The purchasing-power parity doctrine: A reappraisal[J].Journal of Political Economy,1964,72(6):584–596. |

| [20] | Bergin P R, Glick R, Taylor A M. Productivity, tradability, and the long-run price puzzle[J].Journal of Monetary Economics,2006,53(8):2041–2066. |

| [21] | Cardi O, Restout R. Imperfect mobility of labor across sectors: A reappraisal of the Balassa-Samuelson effect[J].Journal of International Economics,2015,97(2):249–265. |

| [22] | Gubler M, Sax C. The Balassa-Samuelson effect reversed: New evidence from OECD countries[R]. WWZ Working Paper, No. 2011/09, 2011: 1–38. |

| [23] | Samuelson P. Theoretical problems on trade problems[J].Review of Economics and Statistics,1964,46:145–154. |

| [24] | Steenkamp D. Productivity and the New Zealand Dollar: Balassa-Samuelson tests on sectoral data[R]. Reserve Bank of New Zealand Working Papers, No. AN2013/01, 2013: 1–21. |

| [25] | Stockman A C, Tesar L L. Tastes and technology in a two-country model of the business cycle: Explaining international comovements[J]. The American Economic Review,1995,85(1):169–185. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20