文章信息

- 王汉瑛, 田虹

- Wang Hanying, Tian Hong

- 产品伤害危机后企业社会责任的选择:商业型还是慈善型

- CSR Selection after the Crises about Harm to Products: Business CSR or Philanthropic CSR

- 上海财经大学学报, 2016, 18(3): 62-73

- CSR Selection after the Crises about Harm to Products: Business CSR or Philanthropic CSR, 2016, 18(3): 62-73.

-

文章历史

- 收稿日期:2015-11-29

近年来,由于产品伤害危机事件的频发性和严重性(Cleeren等,2013),理论界和实务界都致力于探讨如何修复在产品伤害危机中受损的企业形象问题。随着社会责任消费观念的深入,大量西方研究基于互惠原则提出企业社会责任(Corporate Social Responsibility,CSR)可以作为一种有效的危机修复策略。然而在实践中,很多中国企业的CSR修复策略却并未达到预期效果。例如在“三聚氰胺”事件发生后,蒙牛集团投入大量资金参与包括扶贫、助残等在内的多项慈善活动,并获得了2012年扶贫爱心奖、2016年人民企业社会责任奖之领军企业奖等多个奖项。但是调查结果显示,危机之后的慈善捐赠不仅没有改善蒙牛的企业形象,反而加剧了消费者对其CSR策略真实动机的怀疑。有些消费者质疑蒙牛集团是利用CSR策略掩盖其不负责任的行为;还有些消费者质疑其CSR活动只是为了回应外部压力而进行的迫不得已的行为或机会主义行为。

可见,西方研究结论并不完全适用于中国企业实践,其原因可能在于中国具有独特的社会环境。总体而言,中国当前处于有限信任环境中,特定行为包括CSR行为会被严格审视,在审视过程中公众会对行为动机产生更为复杂的评估(Marín等,2015)。为完成这一动机评估程序,评估者需要充足的信息。然而由于国内CSR信息管理和披露机制不完善,相比西方国家,中国消费者和企业之间存在更为严重的信息不对称。因此当同时处于有限信任和信息不对称环境中时,信息需求与信息供给之间的不匹配导致“信息鸿沟”的出现,致使消费者在对企业行为动机的评估过程中容易陷入困境。具体而言,在产品伤害危机后,处于有限信任环境中的消费者有强烈欲望来探求CSR修复策略背后所隐藏的动机,然而由于信息不对称,真实动机又很难明确,此时消费者容易对CSR策略的潜在动机产生怀疑。

基于这一逻辑,在中国情境中,CSR修复策略的成功与否可能主要取决于消费者是否对策略背后所隐藏的真实动机产生怀疑。怀疑一旦产生,CSR修复策略不仅可能失效,甚至可能产生消极效果。极端情况下,消费者会对企业所有的CSR活动产生怀疑,此时CSR市场的信号传递功能失灵,CSR进程会由于失去应有的市场支持而裹足不前。相比其他修复策略,CSR策略更容易招致消费者的怀疑(Barone 等,2007)。然而现有关于CSR修复策略的研究很少关注中国情境来考虑消费者怀疑问题,从而导致研究结论与实践脱节。有鉴于此,本研究立足于中国情境,致力于通过相应模型探讨如何选择鲜少被消费者怀疑的CSR策略的问题(Bhattacharya和Korschun,2008),这一讨论有助于企业理解中国消费者对CSR策略进行解读与反馈的心理机制(Homburg等,2013),从而知道企业在伤害危机发生后选择恰当的CSR修复策略。

二、文献回顾和理论分析 (一) 文献回顾关于“如何选择鲜少被消费者怀疑的CSR策略”这一问题,只有少量西方研究做了初步解答。Yoon等(2006)发现与出于自利动机的CSR活动相比,出于利他动机的CSR活动更容易被视为不真诚的CSR。Bhattacharya 和Korschun(2008)提出为克服利益相关者怀疑,企业须证明其CSR活动的初衷是致力于提高社会福利。Sandin(2009)认为短期CSR的参与容易被看作是“骗人的花招”或权宜之计,从而引发对企业正直的负面评价;相反,长期CSR记录则更容易被信赖。Meeks和Chen(2011)的研究发现当CSR承诺脱离核心价值观时,其真实动机会受到质疑。

显然这些少量相关研究并未特别关注产品伤害危机情境,然而在“道德失败”后,采用“道德修复”策略可能更容易招致消费者怀疑;此外,这些相关研究也并未区分不同类型的CSR进行研究,事实上针对主要和次要利益相关者的CSR活动具有异质性。根据Freeman(1984),主要利益相关者是指对企业日常经营起到基本作用的利益相关者,包括股东、债权人、员工、客户、供应商、政府;次要利益相关者是指可以影响主要利益相关者的利益相关者,包括社区和非营利组织等。由于主要利益相关者会与企业进行直接经济交易,所以针对主要利益相关者的CSR通常被看作是自利活动,有助于帮助企业解决日常经营中的冲突;而次要利益相关者不会与企业进行直接经济交易,所以针对次要利益相关者的CSR活动旨在服务于社会公益。借鉴Homburg等(2013)的研究,本文将针对主要利益相关者的CSR称为商业型CSR,将针对次要利益相关者的CSR称为慈善型CSR。这种按照主要和次要利益相关者对CSR活动进行分类归集的方法在战略、营销、组织研究领域较为普遍,对于商业型CSR和慈善型CSR策略的采用,利益相关者理论的工具性视角和规范性视角存在严重分歧,该分歧导致企业在产品伤害危机的CSR修复策略选择和实施中出现困惑。有鉴于此,本文引入归因理论和认知失调理论的观点构建了一个综合的理论模型来调和这种分歧,从减少消费者怀疑的角度探讨了商业型CSR和慈善型CSR修复策略的效用及选择。

(二) 理论分析 1. 利益相关者理论利益相关者理论是CSR研究的主要理论之一。该理论的工具性视角以企业为中心进行研究,强调寻求CSR的工具性效用;而规范性视角则是以社会为中心进行研究,强调发挥CSR的利他性功能。与之类似,Basu 和Palazzo(2008)描述了两类CSR承诺,工具性承诺意味着CSR活动被外部激励所驱使,而规范性承诺则意味着CSR活动被内在道德所驱使。

利益相关者理论的工具性视角和规范性视角存在严重分歧。工具性视角认为企业不应参与无法直接贡献于财务增长的规范性CSR,而规范性视角认为工具性CSR过于实用主义。Godfrey等(2009)指出,针对主要利益相关者的CSR更多地体现了工具性视角,而针对次要利益相关者的CSR则更多地体现了规范性视角。因此产品伤害危机发生后,根据工具性视角,企业应当注重参与商业型CSR以获取工具性效用;而根据规范性视角,企业应当注重参与慈善型CSR以创造利他性形象。本文引入认知失调理论和归因理论的观点来调和两种视角的矛盾,提出产品伤害危机后,商业型CSR高但慈善型CSR低的修复策略容易使消费者怀疑CSR活动只是出于自利的目的,导致工具性CSR的工具性效用失效(Madsen和Rodgers,2015);而慈善型CSR高但商业型CSR低的修复策略容易使消费者怀疑CSR活动只是出于印象管理的目的,导致利他性CSR的利他性效用失效。

2. 认知失调理论和归因理论认知失调理论认为消费者对外部环境及他人具有固有认知。总体而言,如果认知因素遵循相同逻辑,那么它们相辅相成,反之认知失调产生。具体而言,Gillespie等(2016)指出认知失调通过以下三种途径产生:第一,做出一项重要并艰难的决定;第二,被迫发表或做出与个人观念或信仰相违背的言论或行为;第三,面临不一致信息。我们关注面临不一致信息时的认知失调。一致性信息创造了稳定的企业认同,使消费者更容易与企业产生共鸣;而不一致信息容易导致消费者怀疑,并刺激产生不舒服的感觉(Marín等,2015)。在个人评价他人及企业的言论或行为的真诚性时,信息一致性发挥着重要作用。因此产品伤害危机发生后,当企业同时展现出高水平的商业型和慈善型CSR时,会向消费者传达一致性的CSR信号;反之则会向消费者传达不一致的CSR信号。不一致的CSR信号会促进认知失调产生,从而使消费者进一步怀疑CSR活动的真实动机(Parguel等,2011)。

消费者在采取行动之前一般会对企业行为背后的动机做出推论。因此认知失调产生后,制定行为决策前,消费者会进一步通过归因过程对CSR策略的动机进行解读。归因理论被广泛应用于解释消费者认知过程和消费者行为(Vaara等,2014)。该理论认为人是理性信息加工者,行为人对原因的感知会直接影响其行为,它可以用于解释几乎所有的奖惩行为。CSR归因是指消费者对于CSR行为的潜在动机进行的归因。在中国当前的动态环境和有限信任环境中,消费者容易对企业动机产生竞争性归因,从而对企业活动是否出于别有用心的动机产生怀疑。怀疑发生在归因过程中的特定阶段。Ellen等(2006)指出当个体怀疑CSR行为是出于别有用心的动机时,其回应会变得更为复杂,因为怀疑会使其陷入多个场景中。一旦怀疑被触发,消费者会更加警惕,大幅增加信息接收的阈值,并对态度和购买意向产生负面影响。

(三) 研究假设根据认知失调理论和归因理论,产品伤害危机后,企业采取CSR修复策略时,不一致的CSR信息会导致消费者认知失调,进而通过CSR归因怀疑企业具有别有用心的动机,最终导致商业型CSR工具性效用和慈善型CSR利他性效用失效。具体分析如下:

当商业型CSR低时,高水平的慈善型CSR可能起到消极作用。此时CSR活动容易被看作是本末倒置的。首先,消费者会认为慈善型CSR活动分散了本应投资于核心业务的资源,降低了产品质量,容易导致产品伤害危机再度发生;其次,Highhouse等(2009)指出企业像个人一样,关注自我展示和印象管理,消费者会认为企业参与慈善型CSR只是为了迎合利益相关者以快速修复产品伤害危机中受损的企业形象。

当慈善型CSR低时,高水平的商业型CSR也可能起到消极作用。此时CSR容易被看作单纯的功利性行为。首先,消费者会认为企业参与CSR活动只是为了避免危机事件可能带来的直接或潜在惩罚而非出于真诚的道德关注;其次,消费者会认为企业参与CSR活动只是为了与利益相关者进行权利交换,获取工具性效用,避免产品伤害危机带来的产品销量下降。正如Marín等(2015)指出的那样,当消费者推测CSR的真实动机仅是销售产品时,CSR活动可能会起到适得其反的作用。

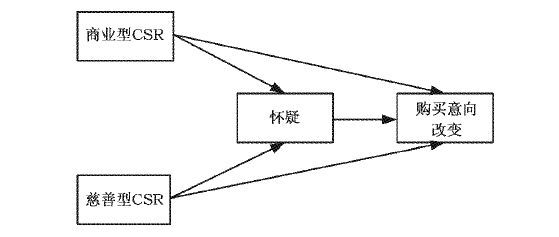

反馈机制存在于消费者与企业的相互影响过程中,消费者行为很大程度上会被其感知到的企业行为所影响。CSR沟通是企业试图构建积极消费者观念的一个劝说性尝试,如果消费者怀疑企业行为的动机,他们会从劝说性知识中抽离出来,并产生愤世嫉俗的心理以及不利于企业的回应(Cording等,2014),减少购买意向是一种典型的消极回应。本研究的理论模型如图 1所示,根据以上分析提出以下假设:

|

| 图 1 理论模型图 |

H1:在产品伤害危机后的企业CSR修复策略实践中,当商业型CSR低时,高水平的慈善型CSR会起到消极作用,招致更多的消费者怀疑,从而降低消费者购买意向。

H2:在产品伤害危机后的企业CSR修复策略实践中,当慈善型CSR低时,高水平的商业型CSR会起到消极作用,招致更多的消费者怀疑,从而降低消费者购买意向。

三、研究设计 (一) 实验组设计本研究采用2(高商业型CSR与低商业型CSR)×2(高慈善型CSR与低慈善型CSR)组间实验设计来检验产品伤害危机发生后,商业型CSR和慈善型CSR的交互作用及其对消费者怀疑和购买意向的影响。采用组间设计而非组内设计的原因是组内设计容易产生练习效应和疲劳效应,并且组内设计容易使被试产生需求特性,从而降低实验的外部效度。

(二) 刺激物设计1.刺激物选取。本研究选取乳制品作为刺激物,以一篇报纸报道作为产品伤害危机的触发事件。该报道是以“三鹿奶粉三聚氰胺事件”为原型,结合多家媒体报道虚构而成的。选取乳制品作为刺激物的原因是,作为一种日常消费品,消费者对乳制品的熟悉度和敏感度较高;而且近年来关于乳制品伤害危机事件频繁发生,如2009年“蒙牛特仑苏OMP事件”,2012年“蒙牛黄曲霉素事件”,2015年“圣元优聪性早熟事件”等,被试容易产生代入感,增加实验的外部效度。此外,在相似乳制品伤害危机事件发生后,对于同样以承担CSR的方式进行品牌形象修复的企业,消费者的反应存在较大差异,所以该刺激物的选取可以保证中介变量和因变量的较大变异性。

2.企业背景资料选取。为消除真实企业信息可能带来的额外干扰,实验虚拟了一个A乳制品企业。A企业的背景资料是整合现实中两个乳制品企业的背景资料形成的。为排除行业地位、企业规模、企业年龄、企业声誉等可能对实验结果带来的影响,尽量将其控制在行业平均水平。

3.变量操控。借鉴Parguel等(2011)的做法,设计具体场景,用权威机构的评级来操控商业型CSR。在高商业型CSR组,根据某权威机构的评级,在所有同行业企业中,A企业在安全生产、员工保护、产品质量、消费者伦理等方面的排名总是在前8名;在低商业型CSR组,相关排名总是在后2名。这种极端排名使操控信息更容易被诊断。

借鉴朱翊敏(2013)的研究,设计具体场景,用企业年均投资于社区建设、助弱、助残、救灾等慈善公益活动的金额占年均销售收入的百分比来操控慈善型CSR。在高慈善型CSR组,企业将年均销售收入的10%用于慈善公益活动;在低慈善型CSR组,企业将年均销售收入的1%用于慈善公益活动。

(三) 量表设计消费者感知到的商业型CSR、慈善型CSR、对企业别有用心动机的怀疑以及购买意向变量均采用7点Likert量表来测量,具体题项和文献来源如表 1所示。题项得分越高,表示消费者对商业型CSR的感知、对慈善型CSR的感知、对企业别有用心动机的怀疑和购买意向水平越高。其中关于商业型CSR和慈善型CSR的题项直接来源于Homburg等(2013)。根据Homburg等(2013),员工和消费者是最关键的主要利益相关者,因为企业对待员工和消费者的方式会显著影响企业绩效。因此,量表中的商业型CSR只包含针对员工和消费者的CSR活动。题项设计中运用了“双盲”翻译方法,并且两位分别来自商业伦理和消费者行为领域的学者对问卷题项和场景进行了评估和修订,以保证测量工具的内容效度。

| 变量 | 测量题项 | 文献来源 | 载荷 | KMO | χ2 | df | p值 | cronbach’s α |

| 商业型 CSR | A企业遵循员工友好的规则和政策 A企业提供了可以保障员工安全和健康的工作条件 A企业为所有顾客提供真实、准确的信息 A企业在经营活动中遵循高水平的伦理标准 A企业会在法律要求之外尊重顾客权益 | Homburg等(2013); Lankoski(2009); Wagner等(2009) | 0.877 0.893 0.894 0.872 0.877 | 0.822 | 1474.873 | 10 | 0.000 | 0.929 |

| 慈善型 CSR | A企业会回馈其所在社区 A企业会将慈善活动集成在其商业活动中 当地的非营利组织从A企业的慈善活动中获益 A企业参与慈善捐赠 | Lichtenstein等 (2004) | 0.898 0.921 0.903 0.765 | 0.824 | 857.216 | 6 | 0.000 | 0.894 |

| 怀疑 | A企业有别有用心的动机 A企业的CSR活动动机是可疑的 A企业有夸大其CSR表现的动机 | DeCarlo等 (2005) | 0.941 0.958 0.939 | 0.762 | 891.451 | 3 | 0.000 | 0.941 |

| 前测购 买意向 | 你购买A企业产品的可能性 你购买A企业产品的倾向 你购买A企业产品的意愿 | White和Peloza (2009) | 0.872 0.878 0.878 | 0.731 | 411.405 | 3 | 0.000 | 0.847 |

| 后测购 买意向 | 你购买A企业产品的可能性 你购买A企业产品的倾向 你购买A企业产品的意愿 | White和Peloza (2009) | 0.813 0.861 0.821 | 0.745 | 602.218 | 3 | 0.000 | 0.897 |

为确保正式实验所采用的测量工具清晰可信,正式实验之前,在网上随机选取了36位被试进行了预实验,借鉴Antonetti和Maklan(2014)的做法用开放式问题的形式要求被试指出测量题项的不清晰之处,结果并未发现题项有不清晰之处。而且对每一个场景进行了清晰度(1=清晰,7=不清晰)和可信度(1=可信,7=不可信)评级,评级结果显示场景清晰可信(M清晰度=2.18,M可信度=1.70)。此外Godfrey等(2009)强调,只有当利益相关者认识到CSR的重要性时才会对CSR活动做出回应,因此我们要求被试对CSR活动的重要性进行评估(1=非常不重要,7=非常重要),评估结果显示消费者普遍认识到了CSR的重要性(M重要性=5.85)。

(五) 正式实验正式实验采用网页版调研的形式进行。被试是一所综合性大学商学院企业管理专业的MBA学生,他们接受过系统的商业伦理课程教育。为提高实验的内部效度,被试被随机分配到4个实验组并被分别集中在4个实验室中以避免选择偏差的影响,每个实验组包含90名参与者。为了控制操作偏差的影响,实验操作人员事先并不了解实验目的。实验按照以下程序进行:首先请被试阅读A企业的背景信息和有关产品伤害危机的报道;然后请被试对A企业产品购买意向进行评分;接着请被试阅读关于危机后A企业进行商业型CSR活动和慈善型CSR活动的信息,并对感知到的两类CSR水平进行评分;最后请被试对企业别有用心动机的怀疑程度进行评分,并再次对A企业产品购买意向进行评分,同时列出人口统计学信息。为避免被试在阅读CSR活动相关信息后返回修改第一次填写的购买意向信息,网页版问卷没有返回按钮。

四、实证结果 (一) 样本概况剔除不完整样本和明显错误样本后,有效问卷共有326个,有效问卷回收率为90.6%。有效样本数超过了量表题项数的10倍。其中男性182人(55.8%),女性144人(44.2%);年龄在32岁以下的173人(53.1%),32岁以上的153人(46.9%)。

(二) 描述性统计、相关分析和信度效度检验因子分析结果如表 1所示,变量的描述性统计、相关分析、CR及AVE结果如表 2所示。由表 1和表 2可见,变量具有较高的组合信度(CR>0.8);KMO和Cronbach’s α均大于0.7,各题项分组状况良好,变量具有较高的内在一致性信度;同时各题项的因子载荷均高于0.7,而平均方差抽取量(AVE)均大于0.5,说明变量具有良好的聚合效度;并且AVE的平方根均高于矩,证明变量具有良好的判别效度。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 商业型CSR | 慈善型CSR | 怀疑 | 购买意向改变 |

| 商业型CSR | 3.947 | 1.509 | 0.851 | |||

| 慈善型CSR | 3.932 | 1.4 | 0.125** | 0.919 | ||

| 怀疑 | 3.708 | 1.591 | -0.605*** | 0.024 | 0.833 | |

| 购买意向改变 | 0.437 | 1.461 | 0.498*** | 0.130** | -0.670*** | 0.827 |

| CR | 0.929 | 0.899 | 0.942 | 0.866 | ||

| AVE | 0.724 | 0.694 | 0.844 | 0.684 | ||

| 注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,下同。对角线上为AVE的平方根。 | ||||||

在检验假设前,运用ANOVA分析方法检验了变量操控是否成功。高商业型CSR组中消费者感知到的商业型CSR水平(M=5.198,SD=0.911)要显著高于(F=749.813,P <0.001)低商业型CSR组中消费者感知到的商业型CSR水平(M=2.680,SD=0.739)。高慈善型CSR组中消费者感知到的慈善型CSR水平(M=4.897,SD=0.968)要显著高于(F=341.576,P<0.001)低慈善型CSR组中消费者感知到的慈善型CSR水平(M=2.893,SD=0.989)。因此实验对商业型CSR和慈善型CSR的操控达到了预期。

(四) 同源方法偏差检验为减少同源方法偏差的影响,首先实验中所采用的问卷是清晰简洁的;其次实验操作人员会告知被试研究的匿名信和保密性,并且所有问题的答案都没有对错之分;最后借鉴Wales等(2013)的做法,本研究采用了Harman 单因素检验的方法进行了探索性因子分析,未旋转的因子载荷矩阵呈现了4个因子(特征值>1),所提取的第一个因子可以解释总体变异的35.9%(<50%),因此同源方法偏差对本研究没有实质性影响。

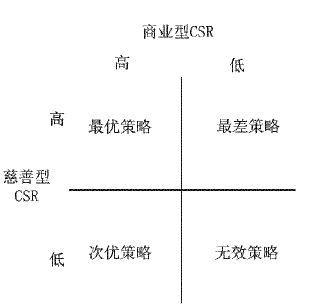

(五) 假设检验 1. 配对样本T检验和方差分析配对样本T检验和方差分析结果显示,双高型CSR策略会招致最少的怀疑,并可使购买意向得到最高的提升,是最优策略;商业型CSR高但慈善型CSR低的策略会招致次少的怀疑,也可使购买意向得到显著提升,是次优策略;双低型CSR策略会招致次高的怀疑,对消费者购买意向既无显著提升作用,也无显著下降作用,是无效策略;慈善型CSR高但商业型CSR低的策略会招致最多的怀疑,并可使购买意向下降,是最差策略。CSR修复策略矩阵如图 2所示。

|

| 图 2 CSR修复策略矩阵 |

为了检验H1,根据Baron和Kenny(1986)建议的分析步骤区分高、低商业型CSR组进行层次回归,结果如表 3所示。在高商业型CSR组中,消费者怀疑在慈善型CSR和购买意向改变之间起到部分中介作用,且慈善型CSR可以通过降低消费者怀疑而增加购买意向(Sobel Test,z=5.050,p <0.001;Aroian Test,z=5.029,p<0.001;Goodman Test,z=5.070,p<0.001)。在低商业型CSR组中,消费者怀疑在慈善型CSR和购买意向改变之间起到完全中介作用,且慈善型CSR可以通过增加消费者怀疑而降低购买意向(Sobel Test,z=4.106,p<0.001;Aroian Test,z=4.087,p<0.001;Goodman Test,z=4.126,p<0.001)。因此H1得到验证。

| 变量 | 高商业型CSR组 | 低商业型CSR组 | ||||||

| 怀疑 | 购买意向改变 | 怀疑 | 购买意向改变 | |||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | 模型8 | |

| 慈善型CSR | -0.428*** | 0.472*** | 0.226*** | 0.588*** | -0.312*** | -0.076 | ||

| 怀疑 | -0.672*** | -0.575*** | -0.446*** | -0.402*** | ||||

| R2 | 0.183 | 0.223 | 0.451 | 0.493 | 0.345 | 0.097 | 0.20 | 0.203 |

| F值 | 36.306*** | 46.377*** | 133.073*** | 78.157*** | 84.340*** | 17.217*** | 39.769*** | 20.230*** |

为了检验H2,区分高、低慈善型CSR组进行层次回归,结果如表 4所示。在高慈善型CSR组中,消费者怀疑在商业型CSR和购买意向改变之间起到部分中介作用(Sobel Test,z=5.449,p<0.001;Aroian Test,z=5.438,p<0.001;Goodman Test,z=5.460,p<0.001);在低慈善型CSR组中,消费者怀疑在商业型CSR和购买意向改变之间起到完全中介作用(Sobel Test,z=4.970,p<0.001;Aroian Test,z=4.952,p<0.001;Goodman Test,z=4.989,p<0.001),且商业型CSR总是可以通过降低消费者怀疑来提升购买意向。因此H2未得到验证。

| 变量 | 高慈善型CSR组 | 低慈善型CSR组 | ||||||

| 怀疑 | 购买意向改变 | 怀疑 | 购买意向改变 | |||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | 模型8 | |

| 商业型CSR | -0.751*** | 0.604*** | 0.229*** | -0.417*** | 0.335*** | 0.062 | ||

| 怀疑 | -0.672*** | -0.500*** | -0.680*** | -0.654*** | ||||

| R2 | 0.564 | 0.365 | 0.451 | 0.474 | 0.174 | 0.112 | 0.462 | 0.465 |

| F值 | 216.114*** | 96.075*** | 137.423*** | 74.861*** | 32.610*** | 19.550*** | 133.248*** | 67.045*** |

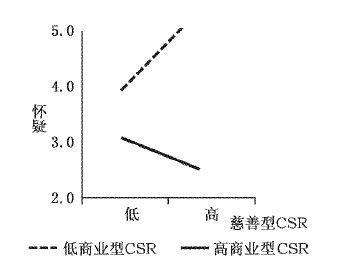

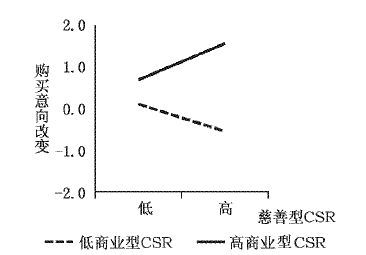

进一步地,运用Edwards和Lambert(2007)建议的方法,用Bootstrapping 5000次的计算结果来分析被中介的调节作用,结果如表 5所示。第一阶段中,当商业型CSR高时,慈善型CSR对怀疑具有显著负向影响;当商业型CSR低时,慈善型CSR对怀疑具有显著正向影响;且影响系数差异显著(Δr=-0.608,p <0.001)。间接效应和总效应中,当商业型CSR高时,慈善型CSR对购买意向改变的间接效应和总效应显著为正;而当商业型CSR水平低时,慈善型CSR对购买意向改变的间接效应和总效应显著为负;且二者差异显著(Δr=0.454,p<0.001;Δr =0.705,p<0.001)。因此被中介的调节作用成立,H1得到进一步验证。由图 3和图 4可见,两条交叉的直线具有符号相反的斜率。

| 调节变量 | 慈善型CSR(X)→怀疑(M)→购买意向改变(Y) | ||||

| 阶段 | 效应 | ||||

| 第一阶段 | 第二阶段 | 直接效应 | 间接效应 | 总效应 | |

| PMX | PYM | PYX | PYMPMX | PYX+PYMPMX | |

| 高商业型CSR | -0.165*** | -0.893*** | 0.250*** | 0.147*** | 0.398*** |

| 低商业型CSR | 0.443*** | -0.691*** | -0.002 | -0.306*** | -0.308*** |

| 差异 | -0.608*** | -0.202 | 0.252*** | 0.454*** | 0.705*** |

|

| 图 3 差异化商业型CSR水平下慈善型CSR对消费者怀疑的影响差异 |

|

| 图 4 差异化商业型CSR水平下慈善型CSR对消费者购买意向改变的影响差异 |

产品伤害危机发生后,中国企业在CSR修复策略的实践中面临的主要困境是,如果不实施CSR修复策略,受损的企业形象很难修复;而如果实施CSR修复策略,不仅可能达不到预期目的,甚至可能产生消极后果。该困境使企业对是否以及如何实施CSR修复策略陷入茫然无措的状态,对此本研究结合中国情境,将消费者怀疑纳入研究框架,明确了企业应当选择和避免的CSR修复策略,以帮助企业走出实践困境。研究得出了几点有启发性的结论:

1.消费者怀疑在CSR感知和购买意向改变中起到中介作用。CSR感知是消费者怀疑的触发机制,而消费者怀疑又是购买意向改变的触发机制。所以企业可以通过调整CSR策略来调整消费者的CSR感知水平,从而改变其怀疑程度,最终达到调控购买意向的目的。

2.由于中国传统文化注重慈善,并且慈善也容易给企业家带来个人光环,所以很多企业在CSR修复策略实践中过分注重慈善型CSR,忽略了商业型CSR。这种修复策略会产生最高水平的消费者怀疑,并导致消费者购买意向下降。可见,中国消费者对优先投入于慈善型CSR的修复策略最为敏感多疑。蒙牛企业正是选择了这种最差策略,虽然积极参加了慈善活动,但在产品质量方面有所欠缺,以致在“三聚氰胺”事件后,连续发生了“黄曲霉素事件”、“大肠杆菌超标事件”、“特仑苏牛奶OMP事件”等多起产品伤害危机事件。商业型CSR偏低导致蒙牛企业的慈善型CSR不仅没有起到修复作用,反而增加了消费者对慈善型CSR真实动机的怀疑。

3.高水平的慈善型CSR只有与高水平的商业型CSR配合才能产生最优的修复效果,此时二者可以发挥协同作用减少消费者怀疑并提升其购买意向。慈善型CSR和商业型CSR的协同源于主要和次要利益相关者之间的协同。实践中伊利集团选择了这种双高型最优策略,在致力于慈善活动的同时在产品质量、创新、环保等商业型CSR方面也取得了卓越的成绩,获得了良好的口碑。

4.双高型CSR修复策略虽然是最优策略,然而保证企业在商业型CSR和慈善型CSR方面均处于行业内较高水平,需要有充足的资源。当企业资源不足时,可以选择商业型CSR高但慈善型CSR低的次优修复策略。中国消费者对这种优先投资于商业型CSR的修复策略的怀疑程度偏低。其原因可能在于,中国消费者具有较强的损失规避倾向,不会冒着遭遇下一次失败、承担下一次损失的风险去购买企业产品。由于商业型CSR涉及主要利益相关者保护,优先投资于商业型CSR的修复策略可以有效减少消费者遭遇潜在损失的概率。

综合以上分析,避免优先投入慈善型CSR是走出CSR修复策略困境的必要条件。研究揭示了慈善型CSR修复策略的“双刃剑”作用,并响应了以往学者关于CSR研究应当走出“是什么”和“为什么”问题,去解答“怎样做”问题的呼吁(Tang等,2012)。

(二) 理论贡献与管理启示本研究的理论意义主要体现在以下几个方面:(1) 对于“CSR策略是否可以成功修复因产品伤害危机受损的企业形象”这一问题,西方研究结论与中国企业实践相背离,对此研究立足中国情境,分析了背离的原因在于,在中国独特的有限信任和信息不对称环境中,消费者容易对CSR修复策略的真实动机产生怀疑。因此本研究将消费者怀疑引入分析框架,通过解答如何选择鲜少被消费者怀疑的CSR策略的问题,阐明了CSR策略是否可以成功修复因产品伤害危机受损的企业形象的问题,丰富了适用于中国情境的管理理论。(2) 针对如何选择鲜少被消费者怀疑的CSR策略的问题,虽然有少量西方研究做了初步解答,然而这些研究并未特别关注产品伤害危机情境,也并未区分不同类型的CSR进行研究。因此本研究区分商业型CSR和慈善型CSR进行研究,弥补了相关研究的缺陷。(3) 对于产品伤害危机发生后,不同CSR修复策略的效用和选择导致了利益相关者理论工具性视角和规范性视角的矛盾。因此本研究引入认知失调理论和归因理论构建了一个综合性理论框架,使矛盾观点达成了和解。

本研究也带来了有价值的管理启示:(1) 相比是否实施CSR修复策略而言,如何实施更为重要。恰当的CSR修复策略可以有效避免消费者怀疑的产生,而不恰当的CSR修复策略则会招致消费者怀疑。实践中企业应尽力规避最差策略和无效策略,即摒弃商业型CSR低但慈善型CSR高的策略以及双低策略;在资源充足的情况下,应选择双高型最优策略,并注意发挥二者的协同效应;在资源不足的情况下,应选择商业型CSR高但慈善型CSR低的次优策略。(2) 实施CSR修复策略的企业应当注意实时监测消费者心理状态,评估消费者对策略的怀疑程度;在此基础上,需要加强与利益相关者的沟通和对话,以使利益相关者感受其诚意而非产生怀疑。(3) 当消费者对CSR修复策略的怀疑已经处于高水平时,可能会触发更多的信息搜寻程序,导致行为主体陷入更复杂的信息加工程序,以此来决定是否去信任目标企业。此时积极的信息支持可以强化消费者已有的正面信息从而帮助其走出决策困境,并且当新的信息通过第三方机构发布时,消费者的信赖程度会提高。

(三) 研究局限与展望本研究的局限性在于,首先,虽然研究结果部分验证了我们的预期,并且与现实状况相符,然而鉴于有意图的归因过程是不可直接观察的(Godfrey等,2009),未来研究需要对归因过程进行更为深入的探讨。其次,大部分关于CSR认知和归因的研究仍然集中在消费者领域(Story和Neves,2015),未来研究需要将其拓展到其他利益相关者领域。再次,尽管我们努力使实验场景真实可信,然而实验室实验的外部效度仍然存在问题,未来研究可以采用准实验或现场实验的方式来提高研究的外部效度,并且可以运用案例研究等方法进行交叉验证。最后,在服务研究领域,有学者提出良好的服务修复策略不仅可以满足和留住客户,甚至可以使客户满意度超越服务失败之前的水平。该现象被称作“服务修复悖论”(Tsarenko和Rooslani Tojib,2011)。“服务修复悖论”认为一个好的恢复策略可以将生气的、沮丧的消费者转变为最忠诚的客户。遵循这一逻辑,在道德失败领域,“道德修复悖论”是否也可能存在,即良好的CSR修复策略是否可以使客户满意度超越产品伤害危机之前的水平,这可能是值得未来研究关注的命题。

| [1] | 朱翊敏. 慈善捐赠额度与产品类型对消费者响应的影响[J].经济管理,2013(3). |

| [2] | Antonetti P., Maklan S. An Extended Model of Moral Outrage at Corporate Social Irresponsibility[J].Journal of Business Ethics,2014:1–16. |

| [3] | Baron R. M., Kenny D. A. The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173–1182. |

| [4] | Barone M. J., Norman A. T., Miyazaki A. D. Consumer Response to Retailer Use of Cause-related Marketing: Is more Fit better?[J].Journal of Retailing,2007,83(4):437–445. |

| [5] | Basu K., Palazzo G. Corporate Social Responsibility: A Process Model of Sensemaking[J].Academy of Management Review,2008,33(1):122–136. |

| [6] | Bhattacharya C. B., Korschun D. Stakeholder Marketing: Beyond the four Ps and the Customer[J].Journal of Public Policy & Marketing,2008,27(1):113–116. |

| [7] | Cleeren K., Van Heerde H. J., Dekimpe M. G. Rising from the Ashes: How Brands and Categories can Overcome Product-harm Crises[J].Journal of Marketing,2013,77(2):58–77. |

| [8] | Cording M., Harrison J. S., Hoskisson R. E., et al. Walking the Talk: A Multistakeholder Exploration of Organizational Authenticity, Employee Productivity, and Post-Merger Performance[J].The Academy of Management Perspectives,The Academy of Management Perspectives,28(1):38–56. |

| [9] | DeCarlo T. E. The Effects of Sales Message and Suspicion of Ulterior Motives on Salesperson Evaluation[J].Journal of Consumer Psychology,2005,15(3):238–249. |

| [10] | Edwards J. R., Lambert L.S. Methods for Integrating Moderation and Mediation: A General Analytical Framework Using Moderated Path Analysis[J].Psychological Methods,2007,12(3):1–22. |

| [11] | Ellen P. S., Webb D. J., Mohr L. A. Building Corporate Associations: Consumer Attributions for Corporate Socially Responsible Programs[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2006,34(2):147–157. |

| [12] | Freeman R. Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston: Pitman Publishing Inc, 1984 . |

| [13] | Gillespie E. A., Hybnerova K., Esmark C., et al. A Tangled Web: Views of Deception from the Customer's Perspective[J].Business Ethics: A European Review,2016,25(2):198–216. |

| [14] | Godfrey P. C., Merrill C. B., Hansen J. M. The Relationship between Corporate Social Responsibility and Shareholder Value: An Empirical Test of the Risk Management Hypothesis[J].Strategic Management Journal,2009,30(4):425–445. |

| [15] | Highhouse S., Brooks M. E., Gregarus G., et al. An Organizational Impression Management Perspective on the Formation of Corporate Reputations[J].Journal of Management,2009,35(6):1481–1493. |

| [16] | Homburg C., Stierl M., Bornemann T. Corporate Social Responsibility in Business-to-business Markets: How Organizational Customers Account for Supplier Corporate Social Responsibility Engagement[J].Journal of Marketing,2013,77(6):54–72. |

| [17] | Lankoski L. Differential Economic Impacts of Corporate Responsibility Issues[J].Business & Society,2009,48(2):206–224. |

| [18] | Lichtenstein D. R., Drumwright M. E., Braig B. M. The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Donations to Corporate-supported Nonprofits[J].Journal of Marketing,2004,68(4):16–32. |

| [19] | Madsen P. M., Rodgers Z. J. Looking good by doing good: The Antecedents and Consequences of Stakeholder Attention to Corporate Disaster Relief[J].Strategic Management Journal,2015,36(5):776–794. |

| [20] | Marín L., Cuestas P. J., Román S. Determinants of Consumer Attributions of Corporate Social Responsibility[J].Journal of Business Ethics,2015:1–14. |

| [21] | Meeks M., Chen R. J. C. Can Walmart Integrate Values with Value? From Sustainability to Sustainable Business[J].Can Walmart Integrate Values with Value? From Sustainability to Sustainable Business,2011,4(5):62–66. |

| [22] | Parguel B., Benoît-Moreau F., Larceneux F. How Sustainability Ratings might Deter "Greenwashing": A Closer Look at Ethical Corporate Communication[J].Journal of Business Ethics,2011,102(1):15–28. |

| [23] | Sandin P. Approaches to Ethics for Corporate Crisis Management[J].Journal of Business Ethics,2009,87(1):109–116. |

| [24] | Story J., Neves P. When Corporate Social Responsibility (CSR) Increases Performance: Exploring the Role of Intrinsic and Extrinsic CSR Attribution[J].Business Ethics A European Review,2015,24(2):111–124. |

| [25] | Tang Z., Hull C. E., Rothenberg S. How Corporate Social Responsibility Engagement Strategy Moderates the CSR-Financial Performance Relationship[J].Journal of Management Studies,2012,49(7):1274–1303. |

| [26] | Tsarenko Y., Rooslani Tojib D. A Transactional model of Forgiveness in the Service Failure Context:A Customer-driven Approach[J].Journal of Services Marketing,2011,25(5):381–392. |

| [27] | Vaara E., Junni P., Sarala R. M., et al. Attributional Tendencies in Cultural Explanations of M&A Performance[J].Strategic Management Journal,2014,35(9):1302–1317. |

| [28] | Wagner T., Lutz R. J., Weitz B. A. Corporate Hypocrisy: Overcoming the Threat of Inconsistent Corporate Social Responsibility Perceptions[J].Journal of Marketing,2009,73(6):77–91. |

| [29] | Wales W. J., Patel P. C., Lumpkin G. T. In Pursuit of Greatness: CEO Narcissism, Entrepreneurial Orientation, and Firm Performance Variance[J].Journal of Management Studies,2013,5(6):1041–1069. |

| [30] | White K., Peloza J. Self-benefit Versus other-benefit Marketing Appeals: Their Effectiveness in Generating Charitable Support[J].Journal of Marketing,2009,73(4):109–124. |

| [31] | Yoon Y., Gürhan-Canli Z., Schwarz N. The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR)Activities on Companies with bad Reputations[J].Journal of Consumer Psychology,2006,16(4):377–390. |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18