2025第47卷第2期

2.南开大学 中国公司治理研究院, 天津 300017

2.China Institute of Corporate Governance, Nankai University, Tianjin 300017, China

金融是现代经济的核心(王修华和赵亚雄,2023),金融体系结构合理化是中国经济高质量发展的重要推动力(姚德权和刘润坤,2023)。2023年中央金融工作会议中明确指出坚定不移走中国特色金融发展之路,构建中国特色现代金融体系成为金融强国建设的基本要求。票据市场是我国金融市场的重要组成部分,长期以来,作为直接对接实体经济的规范商业信用模式,对服务金融市场高质量发展具有重要意义。然而,作为短期资金融通的重要方式,我国的票据市场在相当长的时间里存在着市场割裂、监管缺位等问题,引发了系列票据交易金融案件,建立全国统一的票据交易市场,完善票据市场基础设施建设,降低票据交易风险,成为深化金融市场改革的共识。基于此,2016年12月8日中国人民银行总行对原有交易平台进行数字化改革,在全国范围内正式建立了信息透明、价格公平的统一二级市场——上海票据交易所。

上海票据交易所成立有效激发了我国票据二级市场活力,同时联动提高了一级市场活跃度(陈垠帆等,2022)。票据交易所中良好的数字化管理和质量控制流程提高了票据信息的准确性和完整性,推动票据业务管理模式向现代化转型,使票据交易和监管流程趋向标准化和专业化,有效促进了票据交易效率提升、交易风险降低。同时,通过票据信息数字化,上海票据交易所使票据的交易模式从不透明、不规范的线下交易向集中统一、透明规范的线上交易转变,有效增强了票据信息的透明度和可访问性,使投资者和监管机构更容易获取所需的信息,这些来自票据交易所的增量信息为进一步探讨上海票据交易所成立与企业信息披露质量的关系问题提供了新的视角。

在资本市场中,高质量的信息披露是缓解投资者与企业间信息不对称问题的重要手段,也是构建中国成熟资本市场制度体系的顶层设计(刘贯春等,2023)。然而,现有关于企业信息披露质量影响因素的研究多聚焦于股票市场、信贷市场和风险投资市场等长期金融市场中,验证了管理层自利(Cheng和Lo,2006;王涛和王建新,2023)、信息不对称(赵良玉和林锐尘,2020;何太明等,2023)、监管缺失(Ernstberger和Gruening,2013;李广众和贾凡胜,2019;古朴和翟士运,2020)和违规成本不足(杨旖等2023;白俊等,2023)等因素对企业信息披露质量的影响,而对货币市场及短期金融市场的信息披露质量影响因素及其经济后果的关注不足。作为短期金融市场的代表,上海票据交易所能否影响上市公司信息披露质量?上海票据交易所带来的票据数字化转型将通过何种机制对企业产生积极治理效应?作为金融市场基础设施建设的有效尝试,在不同治理情境下,上海票据交易所对企业信息披露质量的影响是否存在差异?为对上述问题进行检验,本文将上海票据交易所成立作为一项准自然实验,采用2012—2022年非金融类上市公司数据系统考察了上海票据交易所成立对企业信息披露质量的影响。本文的边际贡献和现实意义主要体现在以下三个方面。

第一,为上海票据交易所成立的政策效果提供了微观层面的经验证据。现有研究主要关注信贷市场、股票市场等为代表的长期金融市场对信息披露质量的影响(康永博等,2019;孙广宇等,2021;刘亦文等,2022),本文利用上海票据交易所成立这一自然实验进行识别,重点关注以票据市场为代表的短期金融市场对企业信息披露质量的影响,在拓展企业信息披露质量影响因素研究的同时,补充了货币市场建设的经济后果研究,为多层次金融市场与信息披露提供经验证据。

第二,发展了数字化转型的经济后果相关文献。现有对于数字化转型的文献研究主要集中在企业内部数字化转型(吴非等,2021;肖土盛等,2022)和城市及公共部门数字化转型(黄阳华等2023;张云和柏培文,2023),本文在上海票据交易所成立背景下考察票据数字化转型的经济后果,为数字化转型发展研究提供新证据,对提升金融机构数字化水平具有一定的借鉴意义。

第三,拓展了企业信息披露质量影响因素的相关研究。已有的文献研究聚焦于新《证券法》《上市公司治理准则》、沪深港通等政策因素(连立帅等,2019;张岩,2023;张鹏,2023)。然而,作为多层次资本市场建设的一项重要举措,上海票据交易所如何影响企业信息披露行为尚未得到足够关注。本文以上海票据交易所成立为窗口,系统考察票据数字化转型对企业信息披露质量的影响,揭示了上海票据交易所在资本市场信息质量优化中发挥的重要作用。

二、制度背景与研究假设(一)制度背景

票据作为现代金融市场的关键工具,在我国金融市场体系中占据重要地位,对市场化经济转型、产业链融资能力提升、中小企业融资问题解决以及市场信息质量提升具有不可替代的作用。2016年12月8日,上海票据交易所正式运营,成为票据市场规范化发展的重要里程碑事件。上海票据交易所的设立使我国的票据市场从区域分割、信息不透明的线下纸质票据市场向全国统一、安全高效的线上电子化票据市场转型,填补了我国票据市场基础设施建设的空白,开启了我国票据市场数字化发展的新阶段。

上海票据交易所的成立为我国票据市场带来了革命性的变革。上海票据交易所建立了全国统一的线上票据交易平台,对所有票据统一进行登记、托管、报价、交易、清算等处理,票据业务的数字化水平极大提升。借助交易所提供的数字化二级市场交易平台,企业可以将持有的票据信息展示给潜在的交易对手,与其他市场参与者进行询价、报价和成交确认,实现对交易动态的实时监控,实现了票据融资需求信息的实时透明化,降低票据交易中的各类风险。此外,借助交易所平台的安全认证机制,交易双方可根据电子商业汇票系统确认交易汇票的真实性,降低了票据交易的信息不对称,提升了票据市场的业务规范性、价格公正性和信息透明度,从而大幅提高了票据交易效率与信息质量。

综上所述,上海票据交易所成立创造性地重构了我国票据市场生态环境,使票据市场流动性和数字化特征明显增强。截至2022年,票据市场规模呈现持续增长态势,全国电子票据占比由上海票据交易所成立前的30%左右上升至99%以上,有效盘活了企业票据资产,推动了票据市场体系的日益完善,为金融市场深化发展以及实体经济的健康运行提供了有力保障。

(二)研究假设

信息披露质量是上市公司质量的重要体现,也是投资者决策的重要依据。近年来,为实现资本市场的健康有序发展,上市公司信息披露的重要性不断提升。2020年国务院出台的《关于进一步提高上市公司质量的意见》中明确指出,提升信息披露质量是提高上市公司治理水平的关键。作为传统融资渠道之一,票据是企业进行融资的重要手段。上海票据交易所投入运营充分提升了票据交易市场运营效率,激发了企业票据资产活力,票据交易和监管流程数字化水平明显提升。同时,上海票据交易所成立带来的票据数字化改革使票据交易具有更高的透明度和可追溯性,可以更加准确地记录企业的交易活动,提高了信息披露的可信度和准确性。在多层次资本市场建设中,上海票据交易所带来的票据市场数字化转型对上市公司信息披露质量产生深远影响。

一方面,票据数字化能够通过财务效应有效减轻企业的财务风险,进而显著提升企业信息披露的质量。上海票据交易所成立后,企业票据资产活力被进一步激发,财务信息准确性提升,这将减轻企业陷入财务困境的可能性(阳旸等,2021)。传统的纸质票据需要企业投入大量的人力、物力进行管理和流转,增加了企业的成本和财务压力,而上海票据交易所搭建的数字化票据管理系统,通过自动化的管理流程与精确的数据处理实现票据信息的实时共享,提升了信息透明度和可访问性,简化了票据业务流程与票据管理复杂性,促进企业资金使用效率的有效提高,加强对资金流动的监控,减少了企业管理成本,提高了资本配置效率,有效降低企业财务风险水平。而财务风险是影响信息披露质量的关键因素之一。根据信号传递理论,财务状况稳健的公司倾向于及时主动地进行高质量信息披露,以期向资本市场传递积极的优质信号(徐子尧等,2023),而当企业财务风险越高时,其被投资者低估的可能性越大,企业更有可能在信息披露过程中进行粉饰(王斌和梁欣欣,2008)。因此,当上海票据交易所中票据数字化转型降低企业财务风险时,企业进行信息掩盖的动机较低,主动进行高质量信息披露的动机增强,企业信息披露质量将得到有效提升(刘晓和徐向艺,2015)。

另一方面,票据数字化能够通过规范治理效应,提升企业内部控制质量,进而提升企业信息披露质量。基于委托代理理论,管理者出于自利的目的可能做出损害股东利益以实现自身利益最大化的行为,通过造假和隐瞒披露等行为篡改企业真实经营状况,这将导致信息披露质量降低等不良后果(陈作华等,2023)。上海票据交易所成立后,票据交易逐步向数字化转型,数字化票据借助区块链等技术手段使票据交易过程形成完整透明的交易链条,保障票据的真实性和安全性,票据交易实现了交易信息透明化、交易流程规范化、交易属性市场化的转变,在提高内部控制的效率和准确性的同时,有效避免了以往票据交易中可能存在的票据造假等行为。同时,对票据流转的监控和控制能力提升也为构建基于交易信息监督指标体系提供可能性。在上海票据交易所中,数字化的票据管理系统有助于企业规范治理结构,明确职责分工,减少了企业在票据管理上的风险,能够有效防止内部人控制、信息操纵和欺诈行为。此外,数字化系统也有助于各方利益相关者实现对票据流转和使用情况的全程监控,加强对信息披露质量的监督和管理,提高对企业财务活动的监控和审查效率。上海票据交易所成立带来的系列改变有效提升了外部资本市场对企业信息披露活动的监督效果,减轻了企业与资本市场间的信息不对称问题,降低了代理问题的发生概率,防止企业故意隐瞒重要信息或选择性披露,进而提高内部控制有效性,从而有效推动了企业信息披露质量提高。

基于上述分析,本文认为上海票据交易所成立通过票据数字化有效降低企业财务风险、提升企业内部控制质量,进而促进企业信息披露质量的提升。由此本文提出假设H1。

H1:上海票据交易所成立对企业信息披露质量具有优化效应,即有助于改善企业信息披露质量。

三、研究设计(一)样本与数据来源

本文选择2012—2022年A股上市公司为研究对象,由于上海票据交易所开业运营时间为2016年12月8日,本文选择上海票据交易所成立前的2012—2016年作为对照组,2017—2022年为实验组。在此基础上,对样本进行了如下筛选工作:(1)剔除金融类上市公司样本;(2)剔除数据缺失样本;(3)剔除ST、*ST和PT公司样本;(4)为排除极端值对研究结果的影响,对所有连续变量在1%和99%分位进行了Winsorize处理。数据处理和统计软件为Stata17.0。

(二)变量定义

1.被解释变量

信息披露质量(Quality)。本文参考曾颖和陆正飞(2006)的研究,以“深圳证券交易所对上市公司信息披露质量的评级”构建变量Quality衡量上市公司的信息披露总体质量。评级分为“优秀”“良好”“合格”和“不合格”4个等级,分别对应赋予分值4至1分。Quality变量值越大,代表信息披露质量越高。

2.解释变量

上海票据交易所票交所成立(Treat×Post)。作为一项准自然实验,票据交易所成立的政策虚拟变量由企业指示变量Treat和时间指示变量Post交互产生。其中,Treat为企业指示变量,当上市公司属于实验组范畴时取值为1,否则取值为0。Post为时间指示变量,上海票据交易所于2016年12月8日正式运营,因此Post对2017年及以后的变量取值为1,其余取值为0。根据双重差分模型,使用Treat和Post的交乘项代表上海票据交易所成立的政策冲击。

3.控制变量

参考钱雪松和方胜(2021)的研究,在研究中控制了以下变量:公司规模(Size)、资产负债率(Lev)、董事会人数(Board)、第一大股东持股比(Top1)、前五大股东持股比(Top5)、独立董事比例(Indep)、公司年龄(Age)、公司现金流(Cashflow)、管理层持股比例(Mshare),除此之外还控制了年份(Year)和个体(Firm)固定效应。具体变量定义表见表1。

| 类型 | 名称 | 符号 | 测度方式 |

| 被解释变量 | 信息披露质量 | Quality | 按信息披露质量评级赋分4至1分 |

| 解释变量 | 企业指示指标 | Treat | 实验组取1,控制组取0 |

| 时间指示指标 | Post | 2017年及以后取1,其余时间取0 | |

| 控制变量 | 公司规模 | Size | ln(总资产) |

| 资产负债率 | Lev | 总负债/总资产 | |

| 董事会人数 | Board | ln(董事会人数) | |

| 第一大股东持股比 | Top1 | 第一大股东持股数/总股数 | |

| 前五大股东持股比 | Top5 | 前五大股东持股数/总股数 | |

| 独立董事比例 | Indep | 独立董事人数/董事会总人数 | |

| 公司年龄 | Age | ln(上市年份−披露年份) | |

| 公司现金流 | Cashflow | 自由现金流/总资产 | |

| 管理层持股比 | Mshare | 管理层持股数/总股数 | |

| 年份 | Year | 年度虚拟变量 | |

| 个体 | Firm | 个体虚拟变量 |

(三)识别策略与模型构建

本文使用双重差分法考察上海票据交易所成立背景下票据数字化对企业信息披露质量的影响。在自然实验的情形下,运用双重差分法比较某一事件对实验组和控制组的经济主体施加影响的差异,可以较好地克服干扰因果关系的其他因素和遗漏变量的影响,而对于微观企业而言,上海票据交易所成立是外生事件,这代表上市公司不会对上海票据交易所这一金融市场基础设施建立施加影响,这符合准自然实验的要求。

而当运用自然实验研究上海票据交易所成立如何影响企业信息披露质量时,如果只对成立前后企业信息披露评级情况进行比较,由于可能存在其他潜在因素的影响,因此并不能直接将其归结为法律变化引起的效应。因此,本文借鉴钱雪松和方胜(2017)以及Chang等(2019)研究的处理方法,按应收票据占比差异构造实验组和对照组,运用双重差分法开展检验。进行这种处理的主要原因是在上海票据交易所中进行交易的主体是商业汇票中的纸质票据与电子票据,这类票据在会计处理中主要通过“应收票据”这一科目进行核算,当上海票据交易所成立时,应收票据占比高的企业受这一票据交易市场基础设施的影响更明显,从中获益更多,即上海票据交易所作为政策冲击,对于企业信息披露质量的影响在企业票据资产结构特征维度呈现出明显差异性,应收票据在总资产中占比更高的企业受上海票据交易所成立的影响更明显。

基于此,本文以上海票据交易所成立对不同企业施加影响的差异性为切入点,构造实验组和对照组进行检验。具体地,本文首先计算出政策实施前两年(即2015年和2016年)企业应收票据占总资产比例的平均值,以该值的33%和67%分位数为门槛值,将样本分为三组。在此基础上,将应收票据占比最高的1/3界定为实验组,最低的1/3界定为对照组,利用2012—2022年A股上市公司数据,采用控制双向固定效应的双重差分模型进行研究,识别票据数字化对企业信息披露质量的影响。具体计量模型如(1)所示。

| $ {Quality}_{i,t}={\beta }_{0}+{\beta }_{1}{Treat\times Post}_{i,t}+{\beta }_{n}{Controls}_{i,t}+Year+Firm+{\varepsilon }_{i,t} $ | (1) |

其中,Quality为企业信息披露质量;Treat为企业分组指示变量,实验组取值为1,对照组取值为0;Post为时间分组指示变量,对2017年及以后变量取值为1,否则取值为0;Controls为控制变量,Year和Firm分别为时间和个体固定效应。

四、实证结果(一)描述性统计

表2为本文主要变量的描述性统计结果。企业信息披露质量(Quality)最大值为4,最小值为1,不同企业间的信息披露质量存在一定差异,并且其中位数为3,平均值为

| VarName | Obs | Mean | SD | Min | Median | Max |

| Quality | ||||||

| Treat×Post | ||||||

| Size | ||||||

| Lev | ||||||

| Board | ||||||

| Top1 | ||||||

| Top5 | ||||||

| Indep | ||||||

| Age | ||||||

| Cashflow | − |

|||||

| Mshare |

(二)基准回归分析

表3为本文基准回归结果。其中(1)列为未加入控制变量,只固定个体和时间固定效应的回归结果,(2)列为加入控制变量后的回归结果,由表3可知,无论加入控制变量前后,Treat×Post的回归系数均在1%的水平上显著为正,这表明上海票据交易所成立这一政策冲击对实验组企业信息披露质量具有显著促进效应,表明上海票据交易所成立显著提高了企业信息披露质量。

| (1) | (2) | (3) | |

| Quality | Quality | Quality | |

| Treat×Post | |||

| (4.48) | (4.41) | ||

| Treat×year2015 | |||

| (0.49) | |||

| Treat×year2016 | |||

| (0.22) | |||

| Treat×year2017 | |||

| (1.92) | |||

| Treat×year2018 | |||

| (2.59) | |||

| Treat×year2019 | |||

| (2.57) | |||

| Treat×year2020 | |||

| (2.14) | |||

| Treat×year2021 | |||

| (4.24) | |||

| Treat×year2022 | |||

| (3.42) | |||

| Controls | NO | YES | YES |

| Year FE | YES | YES | YES |

| Firm FE | YES | YES | YES |

| Constant | |||

| (179.23) | (0.44) | (0.55) | |

| N | |||

| r2 | |||

| 注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著;下表同。 | |||

为进一步检验上海票据交易所成立对企业信息披露质量改善的动态效应,本文引入2015—2022年的年度变量year2015、year2016、year2017、year2018、year2019、year2020、year2021、year2022,分别在对应年度当年取值为1,其他年度取值为0,将年度变量与企业指示变量Treat做交互项并代入模型(1)进行检验。回归结果如表3(3)列所示。在回归结果中,政策成立前Treat×year2015和Treat×year2016的回归系数均不显著,即在上海票据交易所成立前,企业间信息披露质量并无显著差异,而从上海票据交易所成立起,Treat×year2017、Treat×year2018、Treat×year2019、Treat×year2020、Treat×year2021、Treat×year2022的回归系数均显著为正,这表明随着上海票据交易所成立,企业票据数字化对企业信息披露质量提升具有显著影响。此外,随着政策实施时间的推移,交乘项系数由2017年的

(三)稳健性检验

1.平行趋势检验

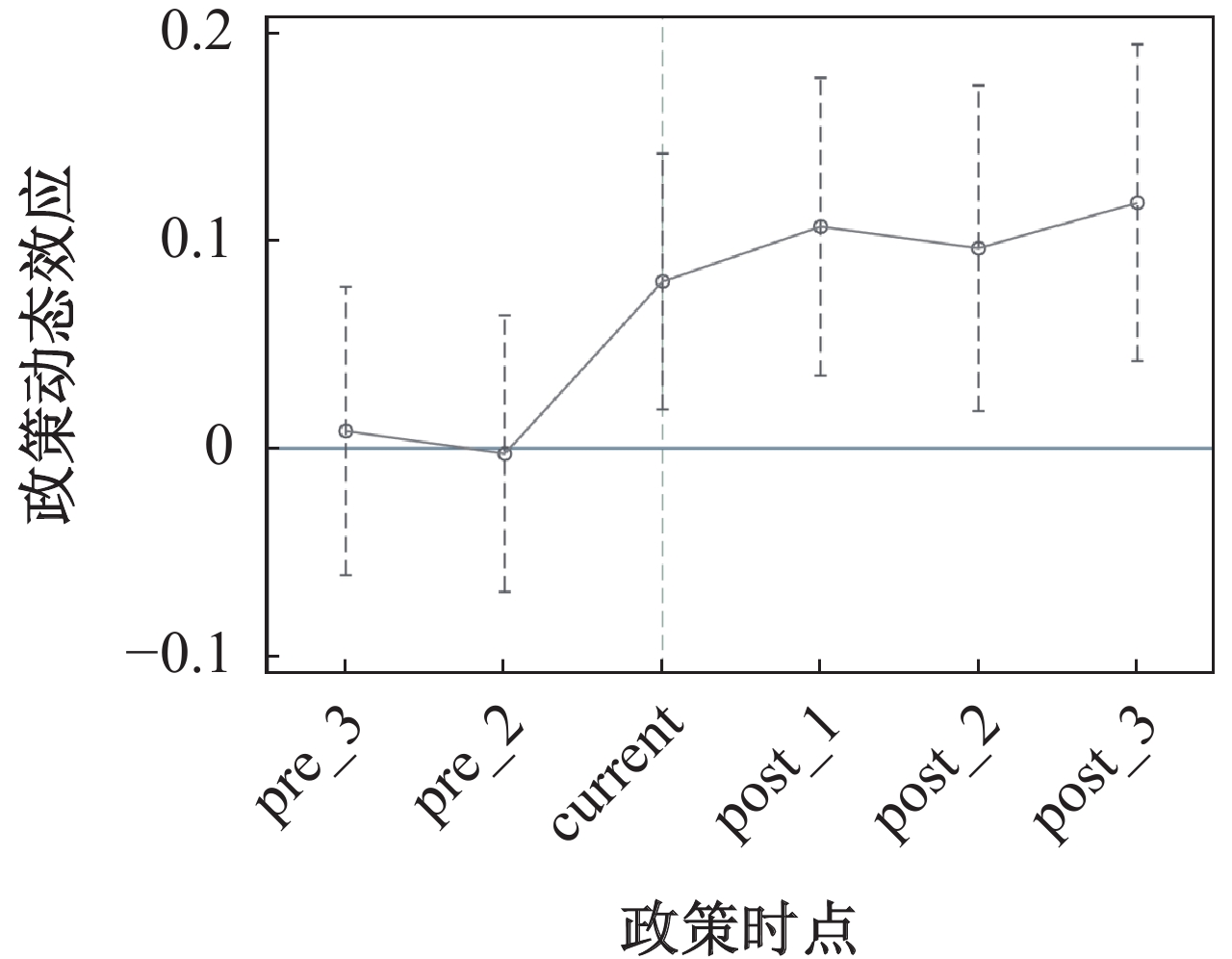

使用双重差分进行实证检验时,需要满足平行趋势检验。就本文而言,即在上海票据交易所成立前,对照组与实验组间企业的信息披露质量无系统性差异,在时间趋势上是平行的。为进行平行趋势检验,本文选取政策实施前后三年,将政策实施的2017年定义为current,取值为1,否则为0,将政策实施前1年定义为虚拟变量pre1,政策实施前2年定义为虚拟变量pre2,政策实施前3年定义为虚拟变量pre3,同理,将政策实施后1年定义为post1,并依此类推生成post2和post3。在此基础上,以pre1作为基准期,对上海票据交易所成立进行平行趋势检验。当满足平行趋势检验时,pre2、pre3的回归系数应不显著。

平行趋势检验结果如图1所示,在上海票据交易所成立前,对照组与实验组没有显著差异,回归系数均不显著,而当上海票据交易所成立后,回归系数显著为正,代表上海票据交易所成立显著提升了企业信息披露质量,满足平行趋势检验。

|

| 图 1 平行趋势检验 |

2.安慰剂检验

(1)反事实检验

除上海票据交易所成立这一政策变化外,其他一些随机因素也可能导致上市公司信息披露质量产生差异,而这种差异与上海票据交易所成立无关,导致前文研究结论不成立。为了排除这类因素的影响,本文参考范子英和田彬彬(2013)、刘瑞明和赵仁杰(2015)的研究,通过构建虚假政策时间进行反事实检验。具体的,本文以2014年构建虚假政策冲击变量fakepolicy,当观测值处于2012—2014年时取0,2015—2022年取1,并与Treat交乘生成新的交互项Treat×fakepolicy并带入模型(1)中进行回归。回归结果如表4(1)列所示。检验表明,假想的政策冲击回归结果不显著,这表明前文回归结果不是由于常规性因素导致的,验证了前文研究结论的稳健性。

| 虚假政策冲击 | PSM−DID | |

| (1) | (2) | |

| Quality | Quality | |

| Treat×fakepolicy | ||

| (1.61) | ||

| Treat×Post | ||

| (3.62) | ||

| Controls | YES | YES |

| Year FE | YES | YES |

| Firm FE | YES | YES |

| Constant | − | |

| (0.34) | (−0.38) | |

| N | ||

| r2 |

(2)随机抽样检验

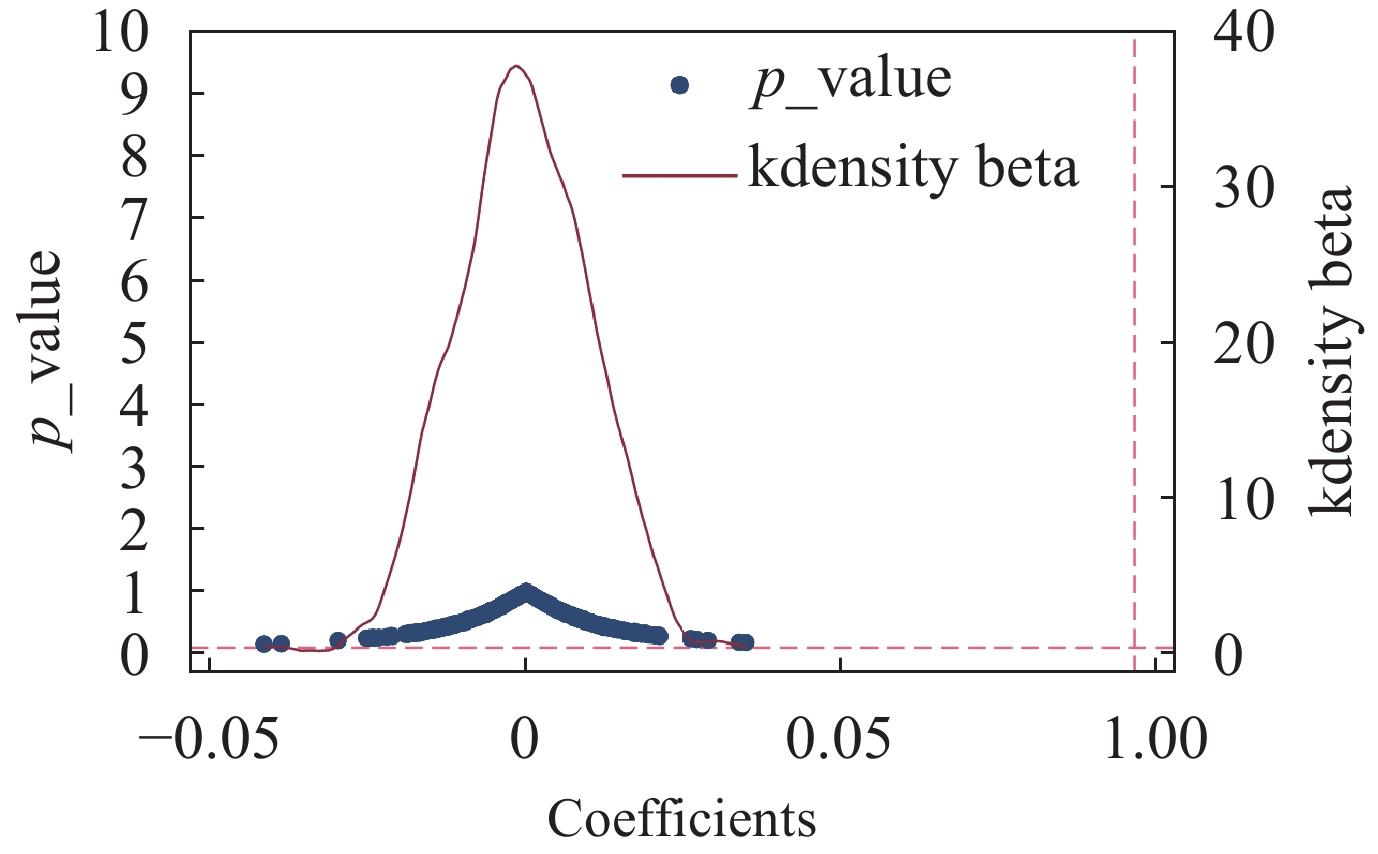

图2为随机抽样实验组与对照组500次进行安慰剂检验中估计系数核密度与p值分布结果。其中,y轴代表核密度值与p值,x轴代表随机生成政策的估计系数值,与y轴平行的虚线为真实DID设定下的估计系数,与x轴平行的虚线代表10%的p值水平,曲线为估计系数的核密度分布图,散点代表随机抽样的控制组和对照组估计系数对应的p值。

|

| 图 2 安慰剂检验—估计系数核密度与P值分布图 |

从图2中可以看出,基于随机抽样的交互项估计系数值近似于以0为中心的正态分布,且均位于实际基准回归估计系数的左侧,与基准回归的交互项估计系数存在显著差异。此外,在500次随机抽样中,除个别值外,绝大多数估计值的p值均在0.1以上,不具备显著性,这表明前文的估计结果不是偶然得到的,证明我国上海票据交易所成立对信息披露质量的促进效应并未明显受到潜在非观测随机因素的影响。

3.PSM-DID

考虑到实验组和对照组公司特征差异对回归结果产生的影响,本文采用倾向得分匹配法进行稳健性检验。参考王竹泉等(2023)的研究,本文以主回归控制变量为协变量,采用卡尺为0.05的近邻匹配方法进行1:1倾向性得分匹配,保留各匹配年份均位于共同取值范围内的样本后进行回归,结果如表4(2)所示。结果表明,在控制了样本选择偏差后,上海票据交易所成立仍显著提高了企业信息披露质量,验证了前文研究结论的稳健性。

4.替换变量

(1)替换解释变量与剂量效应

参考钱雪松等(2019a)的研究,本文通过改变实验组和对照组的构造方式进行替换解释变量的稳健性检验。

其一,本文以应收票据占比构造新的实验组和对照组。首先,仍保持应收票据占比位于最高1/3的企业作为实验组,将中间1/3的企业作为新的对照组,构造企业指示变量Treat2进行检验。表5中(1)列为基于Treat2分组方式进行回归的检验结果,Treat2×Post系数显著为正。其次,选取应收票据占比中位数作为分组标准,将应收票据占比高于中位数的企业作为实验组,低于中位数的企业作为对照组,构造企业指示变量Treat3进行检验,如表5中(2)列结果所示,Treat3×Post在1%的水平上显著为正。

| 替换解释变量 | 替换被解释变量 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| Quality | Quality | Quality | Quality | Quality2 | Quality3 | |

| Treat×Post | ||||||

| (3.56) | (2.60) | |||||

| Treat2×Post | ||||||

| (3.90) | ||||||

| Treat3×Post | ||||||

| (4.94) | ||||||

| PA×Post | ||||||

| (5.27) | ||||||

| Treat4×Post | ||||||

| (2.99) | ||||||

| Controls | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| Year FE | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| Firm FE | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| Constant | − | − | − | − | ||

| (−1.61) | (−0.51) | (−0.46) | (0.49) | (0.74) | (−6.52) | |

| N | ||||||

| r2 | ||||||

其二,为充分利用应收票据占比分布信息,本文直接采用应收票据占比连续变量与时间变量构造交互项进行检验。构造应收票据占比连续变量PA,表示企业应收票据占比在2015—2016年的平均值,与时间变量交乘,回归结果如表5(3)列所示,PA×Post系数在1%的水平上显著为正,与前文研究结论一致。以上回归结果表明,在重新构造分组方式替换解释变量的情况下,上海票据交易所成立对企业信息披露质量的促进作用仍然存在。

此外,需要说明的是,如果实验组与对照组的识别策略具有稳健性,则实证结果应该表现出剂量效应,即随着应收票据占比在实验组与对照组间差异的缩小,上海票据交易所成立对于两组企业信息披露质量的差异程度也应缩小(钱雪松等,2019b)。而实际上,与表3中Treat×Post的系数估计值相比,Treat2×Post和Treat3×Post的回归系数均减小,这与剂量效应的预期检验结果一致。

最后,考虑到应收票据作为流动资产,其占总资产的比例会随时间发生变化,进而对回归结果产生影响,因此,本文分年度按应收票据占比重新划分实验组与对照组进行稳健性检验。具体的,本文分年度按当年应收票据占比值对样本进行排序,将位于当年最高1/3的企业作为实验组并赋值为1,将当年最低1/3的企业作为对照组并赋值为0,构造企业指示变量Treat4进行检验,检验结果如表5(4)列所示,Treat4×Post在1%的水平上显著为正。

(2)替换被解释变量

为进一步检验研究结论的稳健性,本文参考徐子尧等(2023)的研究,替换被解释变量的衡量方式,构建Quality2和Quality3对回归结果进行稳健性检验。具体地,本文将信息披露质量为A和B的样本赋值为1,C和D的样本赋值为0,构建变量Quality2,将信息披露质量为A的样本赋值为1,其他样本赋值为0,构建变量Quality3。回归结果如表5(5)和(6)列所示,在替换被解释变量的度量方式后,回归结果仍分别在1%的水平上正显著,与基准回归结果一致,验证了本文研究结果的稳健性。

五、机制检验为进一步检验上海票据交易所成立对企业信息披露质量的治理机制,本文进一步考察票据数字化如何通过影响财务风险与内部控制对企业信息披露质量产生影响。

一方面,从财务风险视角看,上海票据交易所成立有效盘活了企业票据资产,促进了财务状况优化,有效提升了企业信息披露质量。上海票据交易所成立会增强企业票据资产流动性,降低企业财务困境压力和财务风险水平,而财务风险减轻会进一步有效缓解管理层违规动机,增强信息披露的真实性和有效性,提高企业信息披露质量(邓超和彭斌,2021)。基于此,本文参考Altman(1968)和郑国坚等(2013)的研究,构建变量FD,使用Zscore模型对企业财务风险情况进行衡量,其具体计算方法如模型(2)所示。

| $ \begin{aligned} Zscore=&1.2\times \frac{营运资金}{总资产}+1.4\times \frac{留存收益}{总资产}+3.3\times \frac{息税前利润}{总资产}\\ &+0.6\times \frac{权益市场价值}{总负债账面价值} +0.999\times \frac{营业收入}{总资产} \end{aligned}$ | (2) |

由于Zscore最初界定的灰色区间值主要针对美国制造业公司,因此,本文未以区间形式作为中国企业财务困境状况的衡量标准,而是使用连续变量形式对企业财务困境状况进行衡量(王佳星和刘淑莲,2020),FD值越大,则企业财务状况越好,陷入财务困境的可能性越低。针对财务困境的机制检验回归结果如表6(1)列所示,Treat×Post回归系数在1%的水平上显著为正,这表明随着上海票据交易所成立,企业财务状况优化,陷入财务困境的风险显著降低,进而使信息披露质量提升。

| (1) | (2) | |

| FD | Index | |

| Treat×Post | ||

| (5.51) | (4.17) | |

| Controls | YES | YES |

| Year FE | YES | YES |

| Firm FE | YES | YES |

| Constant | − | |

| (4.31) | (−6.88) | |

| N | ||

| r2 |

另一方面,从规范治理视角看,上海票据交易所成立能够显著提升企业内部控制有效性,缓解代理问题引发的信息不对称,提升企业信息披露质量。代理问题是企业信息披露质量的重要影响因素(Fan等,2002),上海票据交易所成立促进票据交易与企业治理向规范化发展,有利于提升其内部控制水平。而作为一种信号传导机制,有效的内部控制是实现高质量的信息披露的重要保障(罗宏等,2021),内部控制质量的改善将提升企业信息披露质量。基于此,本文设置变量Index,使用深圳迪博大数据研究中心发布的“内部控制指数”作为内部控制质量的代理变量,对企业内部控制执行的有效性和可靠性进行衡量。Index值越大,代表企业内部控制水平越高。内部控制质量的机制检验回归结果如表6(2)列所示,Treat×Post回归系数在1%的水平上显著为正,表明上海票据交易所成立能有效缓解企业代理问题,显著提升企业内部控制水平,进而促进上市公司信息披露质量的提升。

六、进一步分析(一)异质性分析

前文通过理论和实证分析表明,上海票据交易所成立对企业信息披露质量提升有显著促进效果。基于此,本文进一步从治理环境差异性角度出发,深入考察企业内外部治理差异对信息披露质量提升影响的异质性,为上海票据交易所的信息披露治理效应提供更为全面的经验证据。

1.内部治理难度

企业内部治理情况是影响信息披露质量的重要因素(伊志宏等,2010),上海票据交易所成立后,内部治理难度不同的企业对信息披露质量改善的反应可能存在不同。融资约束与业务复杂性反映了企业在运营过程中的挑战与风险,是企业内部治理的复杂性与艰巨性的重要体现。企业信息披露质量会受到融资约束的影响(刘亦文等,2022),当企业面临的融资约束较高时,为了降低外源性融资的难度和成本,获得更多的融资机会,企业会采取更加积极的信息披露行为,提升信息披露质量的动机更强(郭四代等,2023)。当公司经营业务复杂程度较高时,随着信息流转环节的增加,信息的可识别性和可理解性随之降低(陈克兢等,2022),为了使信息使用者能够更准确、全面地理解企业运营情况,业务复杂度较高的企业提升信息披露的质量的动机更强(郭照蕊和黄俊,2021)。因此,在其他条件相同的情况下,在融资约束更高、业务更复杂的企业中,上海票据交易所成立对于信息披露质量将产生更明显的治理效果。

因此,为了考察上海票据交易所成立对不同融资约束与业务复杂程度的企业信息披露质量的影响,本文参考魏志华等(2014)、任晓怡(2020)的研究,使用Kaplan和Zingales(1997)研究构建的KZ指数表示企业融资约束程度,并设置变量KZ作为衡量企业融资约束程度的分组变量,KZ越大,表明企业面临越严峻的融资约束。根据年度—行业中位数进行分组,融资约束程度高于中位数的企业样本赋值为1,低于中位数的样本赋值为0。参考董小红和孙文祥(2021)研究,设置变量Seg作为表示业务复杂程度的分组变量,以资产负债表日至审计报告披露日间隔日期数的自然对数为衡量标准,Seg值越大,表示企业业务复杂程度越高,信息获取复杂性越强、难度越大。根据年度—行业中位数进行分组,业务复杂度高于中位数的企业样本赋值为1,低于中位数的样本赋值为0。

表7中(1)和(2)列为基于融资约束程度分组的回归结果,(3)和(4)列为基于业务复杂程度分组回归结果。其中,(1)列为高融资约束组(KZ=1),(2)列为低融资约束组(KZ=0),(3)列为高业务复杂度组(Seg=1),(4)列为低业务复杂度组(Seg=0)。根据回归结果可知,高融资约束组与高业务复杂度组中,上海票据交易所成立对于信息披露质量提升具有显著影响,而在低组中这一影响关系不显著。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| KZ=1 | KZ=0 | Seg=1 | Seg=0 | |

| Quality | Quality | Quality | Quality | |

| Treat×Post | − | |||

| (4.91) | (−0.09) | (5.13) | (0.81) | |

| Controls | YES | YES | YES | YES |

| Year FE | YES | YES | YES | YES |

| Firm FE | YES | YES | YES | YES |

| Constant | ||||

| (1.31) | (0.06) | (1.23) | (1.14) | |

| N | ||||

| r2 |

2.外部治理强度

分析师和媒体在金融市场上扮演着信息传播者的重要角色。分析师是企业外部信息环境的重要参与者,较高的分析师关注度往往代表企业所处的外部治理强度较高,投资者与上市公司之间的信息不对称程度较低(Derrien等,2012;Li等,2023),而作为新兴的信息传播方式,网络媒体报道能够有效缓解信息使用者与企业间的信息不对称问题(刘亦文等,2023),是有效的外部治理手段。因此,高质量的信息中介可以改善企业外部治理环境(李丽丹等,2022),对于提升企业信息披露质量产生积极影响。

因此,本文借鉴李春涛等(2014)的研究,设置变量Attention作为分析师关注程度的分组变量,以分析师出具研究报告数量作为分析师关注度的衡量标准,根据年度—行业中位数进行分组,分析师关注度高于中位数的企业样本赋值为1,低于中位数的样本赋值为0。

参考孔东民等(2013)、郭檬楠等(2023)的研究,设置变量Media作为媒体关注度的分组变量,将包含了新浪财经、和讯网、第一财经等主流网络财经媒体在内的400余家重要网络媒体作为母样本,汇总计算获得全年标题中包括某公司的网络媒体新闻报道总数,在此基础上加1并取对数,根据年度—行业中位数进行分组,媒体关注度高于中位数的企业样本赋值为1,低于中位数的样本赋值为0。

表8中(1)和(2)列为基于分析师关注度的分组的回归结果,(3)和(4)列为基于媒体关注度的分组回归结果。其中,(1)列为高分析师关注组(Attention=1),(2)列为低分析师关注组(Attention=0),(3)列为高媒体关注组(Media=1),(4)列为低媒体关注组(Media=0)。根据回归结果可知,高分析师关注度组与高媒体关注组中,上海票据交易所成立对于信息披露质量提升具有显著影响,而在低分析师关注组和低媒体关注组不显著。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Attention=1 | Attention=0 | Media=1 | Media=0 | |

| Quality | Quality | Quality | Quality | |

| Treat×Post | ||||

| (4.21) | (1.23) | (3.94) | (0.99) | |

| Controls | YES | YES | YES | YES |

| Year FE | YES | YES | YES | YES |

| Firm FE | YES | YES | YES | YES |

| _cons | ||||

| (0.95) | (2.64) | (0.61) | (0.39) | |

| N | ||||

| r2 |

(二)经济后果检验

上市公司治理最终是为了实现企业价值创造能力的提升,构建市场竞争优势。上海票据交易所成立能够对上市公司产生财务风险和内部控制方面的治理效应,进而提升信息披露质量,最终对企业价值产生促进作用。基于此,参考张鹏(2023)的研究,本文构建模型(3)和(4)分别对上海票据交易所成立对企业长期和短期价值创造的经济后果进行检验。

| $ {ROA}_{i,t}={\beta }_{0}+{\beta }_{1}{Quality}_{i,t}+{\beta }_{2}{Treat\times Post}_{i,t}+{\beta }_{n}{Controls}_{i,t}+Year+Firm+{\varepsilon }_{i,t} $ | (3) |

| $ {TobinQ}_{i,t}={\beta }_{0}+{\beta }_{1}{Quality}_{i,t}+{\beta }_{2}{Treat\times Post}_{i,t}+{\beta }_{n}{Controls}_{i,t}+Year+Firm+{\varepsilon }_{i,t} $ | (4) |

其中,ROA为企业总资产收益率,是企业短期市场价值的代理指标,TobinQ为托宾Q值,是企业长期市场价值的代理指标。

回归结果如表9所示,可以看出,无论是短期价值还是长期价值,Quality和Treat×Post系数均在1%的水平上显著为正,表明上海票据交易所成立能够显著提升企业价值,同时,结合表2,上海票据交易所成立通过提升企业信息披露质量,在一定程度上对企业价值发挥积极效应。

| (1) | (2) | |

| ROA | Tobinq | |

| Quality | ||

| (20.88) | (19.24) | |

| Treat×Post | ||

| (6.13) | (5.71) | |

| Controls | YES | YES |

| Year FE | YES | YES |

| Firm FE | YES | YES |

| _cons | − | − |

| (−16.70) | (−15.93) | |

| N | ||

| r2 |

(一)研究结论

本文以2016年12月8日上海票据交易所成立为准自然实验,采用2012—2022年A股非金融上市公司年度数据,使用双重差分法评估上海票据交易所成立对企业信息披露质量的影响,并进一步分析其影响机制和经济效果。结果表明,上海票据交易所成立显著提升了企业信息披露质量,这一结论在系列稳健性检验后仍然成立。进一步作用机制检验表明,上海票据交易所成立降低企业财务风险,提升企业内部控制质量。异质性检验发现,上海票据交易所成立对企业信息披露质量的影响在高内部治理难度和高外部治理强度企业中作用更明显。最后,在上海票据交易所成立后,企业长期和短期价值均获得明显提升,证实了上海票据交易所成立带来的票据数字化转型对企业信息披露质量改善的良好经济效果。本文研究结论表明,上海票据交易所成立具有建立良好票据市场生态环境和优化资本市场信息质量的双重作用。

(二)对策建议

结合上述分析,本文提出以下政策建议。第一,推动票据数字化与信息披露质量的深度融合,促进企业高质量发展。借鉴上海票交所的先进经验,积极探索票据数字化在信息披露中的应用,利用大数据、人工智能等先进技术对票据数据进行深度挖掘和分析,为企业提供更精准、全面的信息披露服务。同时,通过完善信息披露标准和规范,引导企业主动、规范地披露票据信息,提升信息使用者的决策效率和准确性,还可以为企业的高质量发展提供有力支撑。

第二,深化票据市场数字化改革,强化多层次金融市场体系建设,全面提升企业信息披露质量。上海票据交易所的成立标志着我国票据交易二级市场建设取得重要进展,在此基础上,可以充分借鉴上海票据交易所的先进经验,推动全国统一的票据交易一级市场建设,形成高效、规范的票据交易体系,同时充分利用数字化技术赋能其他金融市场,推动多层次金融市场数字化转型,在更大范围内提升企业信息披露质量。

第三,加强数字化监管,提升企业信息披露质量与治理水平。信息有效披露是资本市场健康发展的重要基石,各类监管部门可以充分利用上海票据交易所“数字化+票据”模式的先进经验,提升数字化监管水平,构建“数字化+监管”的综合治理体系,打破信息壁垒,增强资本市场信息透明度,促进企业信息披露质量有效提升。通过监管数字化转型,实现对信息披露全流程的精准管理,加大对违规信息披露行为的处罚力度,从而提升企业信息披露的质量和治理水平,发挥高质量信息披露在提升企业价值中的积极作用。

| [1] | 陈克兢, 熊熊, 杨国超, 等. 投服中心行权与投资者信息劣势缓解: 基于股价崩盘的视角[J]. 世界经济, 2022, 45(9): 204–228. |

| [2] | 董小红, 孙文祥. 企业金融化、内部控制与审计质量[J]. 审计与经济研究, 2021, 36(1): 26–36. |

| [3] | 范子英, 田彬彬. 税收竞争、税收执法与企业避税[J]. 经济研究, 2013, 48(9): 99–111. |

| [4] | 古朴, 翟士运. 监管不确定性与企业盈余质量——基于证监会换届的准自然实验[J]. 管理世界, 2020, 36(12): 186–201. |

| [5] | 郭照蕊, 黄俊. 高铁时空压缩效应与公司权益资本成本——来自A股上市公司的经验证据[J]. 金融研究, 2021(7): 190–206. |

| [6] | 何太明, 李亦普, 王峥, 等. ESG评级分歧提高了上市公司自愿性信息披露吗?[J]. 会计与经济研究, 2023, 37(3): 54–70. |

| [7] | 黄阳华, 张佳佳, 蔡宇涵, 等. 居民数字化水平的增收与分配效应——来自中国家庭数字经济调查数据库的证据[J]. 中国工业经济, 2023(10): 23–41. |

| [8] | 康永博, 王苏生, 彭珂. 风险投资发挥监督作用了吗?——风险投资对公司创业投资(CVC)信息披露制度作用发挥的影响研究[J]. 管理评论, 2019, 31(5): 203–212. |

| [9] | 李春涛, 宋敏, 张璇. 分析师跟踪与企业盈余管理——来自中国上市公司的证据[J]. 金融研究, 2014(7): 124–139. |

| [10] | 李广众, 贾凡胜. 政府财政激励、税收征管动机与企业盈余管理——以财政“省直管县”改革为自然实验的研究[J]. 金融研究, 2019(2): 78–97. |

| [11] | 李丽丹, 龙文滨, 胡珺, 等. 省域边界、信息成本与股价崩盘风险[J]. 会计研究, 2022(7): 154–170. |

| [12] | 连立帅, 朱松, 陈关亭. 资本市场开放、非财务信息定价与企业投资——基于沪深港通交易制度的经验证据[J]. 管理世界, 2019, 35(8): 136–154. |

| [13] | 刘贯春, 叶永卫, 张军. 税收征管独立性与企业信息披露质量——基于国地税合并的准自然实验[J]. 管理世界, 2023, 39(6): 156–170. |

| [14] | 刘瑞明, 赵仁杰. 国家高新区推动了地区经济发展吗?——基于双重差分方法的验证[J]. 管理世界, 2015(8): 30–38. |

| [15] | 刘晓, 徐向艺. 财务困境上市公司的股价同步性实证研究[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2015(6): 93–101. |

| [16] | 刘亦文, 陈熙钧, 高京淋, 等. 媒体关注与重污染企业绿色技术创新[J]. 中国软科学, 2023(9): 30–40. |

| [17] | 刘亦文, 阳超, 周韶成, 等. 绿色信贷政策对企业环境信息披露的影响研究[J]. 统计研究, 2022, 39(11): 73–87. |

| [18] | 罗宏, 贾秀彦, 吴君凤. 内部控制质量与企业投融资期限错配[J]. 国际金融研究, 2021(9): 76–85. |

| [19] | 钱雪松, 代禹斌, 陈琳琳, 等. 担保物权制度改革、融资约束与企业现金持有——基于中国《物权法》自然实验的经验证据[J]. 会计研究, 2019, a,(1): 72–78. |

| [20] | 钱雪松, 方胜. 担保物权制度改革影响了民营企业负债融资吗?——来自中国《物权法》自然实验的经验证据[J]. 经济研究, 2017, 52(5): 146–160. |

| [21] | 钱雪松, 方胜. 《物权法》出台、融资约束与民营企业投资效率——基于双重差分法的经验分析[J]. 经济学(季刊), 2021, 21(2): 713–732. |

| [22] | 钱雪松, 唐英伦, 方胜. 担保物权制度改革降低了企业债务融资成本吗?——来自中国《物权法》自然实验的经验证据[J]. 金融研究, 2019, b,(7): 115–134. |

| [23] | 孙广宇, 李志辉, 杜阳, 等. 市场操纵降低了中国股票市场的信息效率吗——来自沪市A股高频交易数据的经验证据[J]. 金融研究, 2021(9): 151–169. |

| [24] | 王斌, 梁欣欣. 公司治理、财务状况与信息披露质量——来自深交所的经验证据[J]. 会计研究, 2008(2): 31–38. |

| [25] | 王修华, 赵亚雄. 县域银行业竞争与农户共同富裕——绝对收入和相对收入的双重视角[J]. 经济研究, 2023, 58(9): 98–115. |

| [26] | 王竹泉, 于小悦, 马新啸. 中国式现代化、公共资源市场化配置与创新驱动发展——来自城市公共资源交易中心设立的经验证据[J]. 管理世界, 2023, 39(2): 100–121. |

| [27] | 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021, 37(7): 130–144. |

| [28] | 肖土盛, 孙瑞琦, 袁淳, 等. 企业数字化转型、人力资本结构调整与劳动收入份额[J]. 管理世界, 2022, 38(12): 220–235. |

| [29] | 徐子尧, 庞月维, 张莉沙. 数字化转型提升了上市公司信息披露质量吗?[J]. 南京审计大学学报, 2023, 20(2): 33–42. |

| [30] | 阳旸, 刘姝雯, 徐照宜, 等. 企业金融化对企业业绩的影响研究——基于期限结构异质性视角[J]. 会计研究, 2021(9): 77–94. |

| [31] | 姚德权, 刘润坤. 金融科技对金融体系结构的影响研究[J]. 财经理论与实践, 2023, 44(6): 2–12. |

| [32] | 伊志宏, 姜付秀, 秦义虎. 产品市场竞争、公司治理与信息披露质量[J]. 管理世界, 2010(1): 133–141,161. |

| [33] | 张鹏. 审计委员会召集人财务专业背景与财报质量——基于《上市公司治理准则》的准自然实验[J]. 财经理论与实践, 2023, 44(6): 59–68. |

| [34] | 张云, 柏培文. 数智化如何影响双循环参与度与收入差距——基于省级—行业层面数据[J]. 管理世界, 2023, 39(10): 58–83. |

| [35] | 赵良玉, 林锐尘. 避税、信息不对称与企业信息披露[J]. 会计与经济研究, 2020, 34(5): 41–55. |

| [36] | 郑国坚, 林东杰, 张飞达. 大股东财务困境、掏空与公司治理的有效性——来自大股东财务数据的证据[J]. 管理世界, 2013(5): 157–168. |

| [37] | Altman E I. The prediction of corporate bankruptcy: A discriminant analysis[J]. The Journal of Finance, 1968, 23(1): 193–194. |

| [38] | Chang X, Chen Y Y, Wang S Q, et al. Credit default swaps and corporate innovation[J]. Journal of Financial Economics, 2019, 134(2): 474–500. |

| [39] | Cheng Q, Lo K. Insider trading and voluntary disclosures[J]. Journal of Accounting Research, 2006, 44(5): 815–848. |

| [40] | Kaplan S N, Zingales L. Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints?[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1997, 112(1): 169–215. |

| [41] | Li Y, Wang P F, Zhang W. Individual investors matter: The effect of investor-firm interactions on corporate earnings management[J]. Journal of Corporate Finance, 2023, 83: 102492. |