2025第47卷第1期

长久以来,中国企业避税问题频发,并有愈演愈烈之势。单就转让定价这一项避税行为而言,国家税务总局查补的税款损失金额就从2006年的6.79亿元增长至2019年的646.34亿元

顺应于社会信用体系建设要求,国家税务总局2014年7月出台了《纳税信用管理办法(试行)》,规定将企业纳税信用从高到低评定为A、B、C、D四个等级,对于不同级别的企业实施分类管理并给予奖惩措施。其中激励措施主要面向税收遵从度高的A级企业,而非A级企业不仅会受到不同严格程度的纳税管理,其税务违规情况严重时还将面临联合惩戒。具体而言,税务机关与相关部门实行纳税信用信息共建共享,对A级企业在税收、融资、进出口、项目审批等十八个领域开展联合激励,形成了纳税与激励共存的互惠关系。然而,强制性税收征管模式下,企业迫于政府权威被动履行纳税义务(周泽将和丁晓娟,2023),甚至为谋求利益铤而走险进行避税。税务机关事后针对涉税风险高的企业开展税务稽查、反避税调查等征收活动查处税务违法违规行为,虽然能够起到威慑作用,但企业主动服从性较差(孙雪娇等,2019)。区别于此,纳税信用评级通过激励措施引导企业自觉遵守税收法律法规,展现了治理的合法性、回应性和有效性(蒋建湘和李沫,2013),对强制性税收征管起到了补充作用。那么随之而来的一个问题是,在税收征管实践中,纳税信用评级能否有效发挥避税治理效应?

进一步地,审慎寻找合适的视角来考察企业避税是开展分析检验前亟待解决的关键问题。现有文献通常将研究重心放在个体企业的税收遵从上,因而可能低估企业整体避税程度(冯晨等,2023a)。为了更加全面地评估纳税信用评级的避税治理效应,本文从集团母公司设立低税率异地子公司的视角展开探讨。集团公司作为国民经济的有力支柱,是市场主体的关键少数和国家税收收入的重要来源,但由于其拥有错综复杂的公司网络和内部关联市场,能够利用隐秘的手段进行税收筹划,因此也是避税问题多发群体(冯晨等,2023b)。当前,在境内外低税率地区设立异地子公司逐渐演化为集团公司避税的重要方式(陈冬和董新颖,2019),而中国特殊的地理、制度环境为集团公司在一国之内从事避税创造了条件。一方面,为促进区域经济协调发展,国家针对特定地区制定了许多税收优惠政策,导致省际所得税税率产生明显差异。同时,地方政府税收执法力度的迥异(陈晓光,2016),也为集团公司利用税率差异进行避税提供了空间。另一方面,行政制度和地缘因素共同加剧了税务机关监管集团公司的难度。现行税收会计制度要求集团内母子公司分别单独申报纳税,而传统税收征管模式采用属地管理原则,加上异地发展战略的深入实施促使母子公司间的地理距离增加,导致各地区间的涉税信息共享受到阻碍,税务机关难以对集团公司开展统一监管。由此可见,集团公司涉税风险高、税务监管难度大,系统探究纳税信用评级对集团公司避税的影响对于提升税收征管效能具有重要现实意义。

基于上述分析,本文以中国资本市场A股上市公司为研究样本,实证检验纳税信用评级的避税治理效应存在与否。研究发现,集团母公司纳税信用等级被评定为A级后,其设立低税率异地子公司的比例明显下降,验证了纳税信用评级的避税治理效应。进一步的影响机制分析显示,纳税信用评级之所以能够发挥避税治理效应,是因为给予了企业优惠便利并提升了企业声誉风险。异质性检验表明,在地区社会信任程度低、行业经济地位低和产品独特性高的样本组中,纳税信用评级的避税治理效应更容易得到凸显。

相较于现有研究,本文可能的增量贡献如下。第一,从企业具体避税形式的视角拓展了纳税信用评级的经济后果研究。既有文献在探讨纳税信用评级对企业避税的影响时(郭玲,2022;韩凤芹和张志强,2023;王三法和钟廷勇,2023),多侧重于考察避税结果,却没有深入剖析具体的避税形式,而明晰企业避税的行为策略对于提升税收征管效能具有重要意义。因此,本文聚焦于企业设立低税率异地子公司这一避税形式,为理解纳税信用评级治理企业避税的问题提供了更为清晰的经验证据。

第二,从柔性税收征管的角度丰富了集团公司避税治理的有关研究。尽管部分学者关注到税收征管政策对集团公司避税的影响(Muthitacharoen和Samphantharak,2020),但是他们所研究的税收征管政策属于强制性税收征管范畴,且在中国情境下,相关结论并不支持税收征管政策对集团公司避税的治理效应(冯晨等,2023b,2024)。与之不同的是,本文重在关注柔性税收征管,并发现纳税信用评级对于集团公司避税具有明显的抑制作用,这一研究结论不仅丰富了集团公司避税治理的影响因素,而且有助于深化社会各界对柔性税收征管政策实施效果的认识。

第三,为制定行之有效的反避税监管政策提供了有益思路。本文在检验纳税信用评级与集团公司避税关系的基础上,发现给予企业优惠便利和提升声誉风险是纳税信用评级发挥避税治理效应的两种主要路径。从这一结论来看,相关部门在制定反避税监管政策时可以将企业与其关联方视作整体,从多方面来甄别企业避税行为,同时辅以适当的激励措施,促进企业自觉遵从纳税规范,并加强对政策的宣传和解读力度,增强政策影响力。

二、制度背景与文献回顾(一)制度背景

纳税信用评级制度是中国政府创新税收治理方式的有益尝试,旨在运用守信激励机制促进企业诚信自律,提高税收遵从度。现行纳税信用评级制度要求,税务机关根据所采集的税务内部信息和外部信息对所有纳税企业进行考评打分。其中,税务内部信息反映企业的纳税依据和避税疑点,外部信息则显示企业总体信用状况并用以核实企业提供给各政府部门的信息是否一致。税务机关每年4月根据考评打分评定上一年度的企业纳税信用等级,并在国家税务总局和信用中国官网公布纳税信用A级企业名单,而除A级之外的其他信用等级暂不主动对外披露。评级结果公布后,税务机关每月还会根据相关信息对企业信用等级进行动态调整。国家税务总局历经多次修改完善,逐步建立了涵盖信息采集、等级评价、动态调整、结果应用、异议处理、信用修复等全环节的纳税信用评级制度。纵观纳税信用评级制度发展历程,大致可分为以下四个阶段。

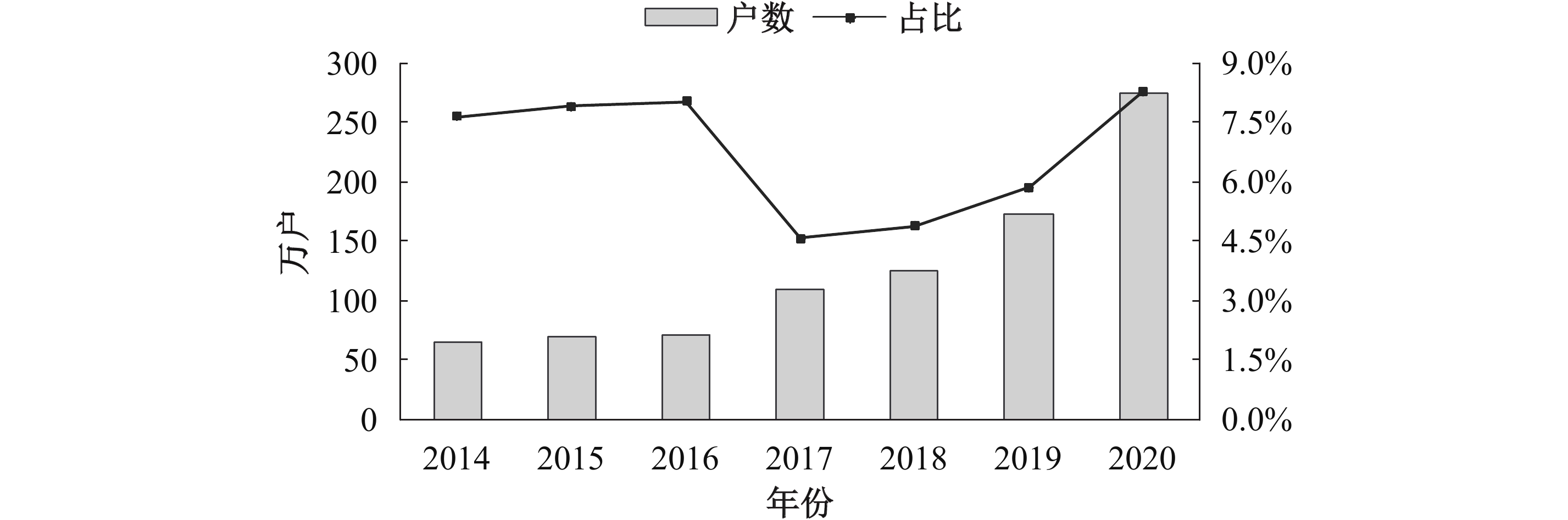

第一阶段是早期探索期。国家税务总局于2003年7月发布《纳税信用等级评定管理试行办法》通知,但由于存在奖惩力度不足、信息化建设不完善等局限性因素(李林木等,2020),该制度未能引起广泛影响,其作用效果明显不佳。第二阶段是初步建设期。2014年国家税务总局发布《纳税信用管理办法(试行)》和《纳税信用评价指标和评价方式(试行)》,建立了更加科学完善的纳税信用评级制度,在此阶段该制度促进企业诚信纳税的作用初步显现。第三阶段是发展完善期。2016年29个部委共同对A级企业实行联合激励,有效的守信激励机制明显提升了企业对该制度的重视程度。第四阶段是深化规范期。随着纳税信用评级结果的应用场景向多领域拓展,优质纳税信用的重要性愈发凸显,失信企业在经营活动中处处受限,其期望改善自身信用状况,减少信用损失。为此,国家税务总局于2019年11月发布纳税信用修复相关公告,帮助企业主动纠正税务违规行为。本文统计了2014—2020年全国纳税信用A级企业数量和占比情况,如图1所示,A级企业数量整体呈上升趋势,其占比情况虽然因税务机关扩大参与评级的企业范围以及增设新的评级等级而于2017年度出现大幅下滑

|

| 图 1 2014—2020年度纳税信用A级企业数量和占比趋势图 |

概括而言,纳税信用评级制度具有三个方面的优势。第一,在信息共享方面,国家税务总局建立了集中统一的纳税信用管理平台,能够对数据进行自动采集和归集分析。这有助于打破地区间涉税信息沟通壁垒,强化税务机关对集团公司的监管力度。第二,在信用评价方面,评价指标科学统一,评价方式客观公正,能够切实反映纳税企业的主观诚信态度和遵从能力。这有助于维护纳税信用评级制度的公平性和有效性,增强企业对该制度的认可,督促其转变纳税意识。第三,在结果应用方面,税务机关蓄力拓展纳税信用评级的应用范围,守信激励机制运用得当。这有助于充分调动企业规范自身纳税活动的积极性,提升税收遵从度,在社会范围内形成诚信纳税意识。

(二)文献回顾

1.集团公司避税现象及其影响

近年来,以集团形式出现的企业大规模避税现象在国内外屡见不鲜(Coppola等,2021;Tørsløv等,2023),引起了学术界的广泛讨论。既有文献就上述问题开展研究时多侧重于国际视角,主要考察了集团公司跨境避税的行为动机和手段策略(Dischinger和Riedel,2011;Zucman,2013)。Kim等(2011)认为,国家间税率的非均衡分布促使跨国企业在低税率国家设立分支机构并实施避税。不过,涉税信息交换协议和税收事先裁定能够很好地抑制跨境避税问题(Diller和Lorenz,2017;Huesecken和Overesch,2019)。在国际反避税政策深入实施的背景下,跨境避税面临的风险和成本不断攀升(Dyreng等,2013),企业转而在一国之内寻求税收筹划机会。中国学者也逐渐关注到这一现象,赵仁杰和周小昶(2022)发现中国省际明显的税率差异为集团公司跨省避税提供了可能。企业可以在低税率地区设立异地子公司使内部市场间形成“税收洼地”(马光荣和程小萌,2022),通过将利润转移至税率较低的子公司来减少纳税支出(冯晨等,2023c),同时将成本费用转移至税率较高的母公司形成税盾收益(冯晨等,2023a)。尽管部分学者尝试探讨了集团公司跨省避税的治理机制,但冯晨等(2023b)发现,提升税收稽查力度虽然能够改善当地企业的避税问题,却诱发了集团整体避税动机。为弥补母公司因税收稽查而补缴的税款,集团公司会将利润转移至不受影响的子公司(冯晨等,2024),这导致税收稽查的政策效应被大幅削弱。

2.税收征管政策的避税治理效应

现行的税收征管政策大致可分为强制性税收征管政策和柔性税收征管政策两类。前者以较为严格的执法力度和较为标准的执法流程为特征,对企业形成了有效威慑和约束(Dubin等,1990),长期以来在甄别避税嫌疑、压缩避税空间、抑制避税行为等方面取得了显著成效(Atwood等,2012;张克中等,2020)。然而,此类税收征管政策也存在一定的局限性,如治理时效性不足、纳税人自觉服从意识较差等(蒋建湘和李沫,2013),这也是为何前文所提及的税收稽查政策在应对复杂隐匿的集团公司避税时,会出现治理效果明显欠佳的重要原因。现阶段,税收征管理念正经历着深刻变革,逐步从单纯的遏制逃税转向提升纳税人自愿遵从度和满意度(樊勇和李昊楠,2020)。柔性税收征管政策恰与上述理念相契合,其政策效应并非通过国家强制执行力实现,而是依靠于完善的激励措施来引导被监管主体自发地遵守纳税义务(孙雪娇等,2019),对强制性税收征管政策形成了有益补充。而纳税信用评级作为柔性税收征管政策的核心体现,具有明显的守信激励特征(Yu和Fang,2022),为纳税遵从企业带来了红利,被学术界视为一种有效的避税治理机制(李林木等,2020)。已有文献以会税差异和实际税负为基础进行了大量的实证研究(陶东杰等,2019;李建军和范源源,2020),其结果一致表明纳税信用评级有助于提升企业纳税遵从度。此外,纳税信用评级还能减轻企业所得税税负(郭玲,2022),但对于流转税和增值税没有显著影响。

通过上述回顾可知,尽管探讨集团公司避税的文献浩如烟海,但在中国情境下,如何有效治理集团公司利用省际税率差异进行避税的问题,却很少被学者们关注。强制性税收征管因其固有的局限难以从根本上改善集团公司避税,而纳税信用评级作为一种新型的柔性税收征管方式,在促进企业转变纳税观念方面具有积极作用,对于避税问题展现出了良好治理成效,这为本文研究提供了契机。

三、理论分析与研究假设对于企业而言,税款缴纳意味着经济利益的流出和可支配资金的减少。根据中国现行25%的所得税税率计算,企业要向政府缴纳四分之一的税前利润,为了增加留存收益,企业会寻求各种方法进行避税。相较于一般企业,集团公司因其庞大的规模和较高的利润水平,往往展现出更为强烈的避税动机(冯晨等,2023c)。当然,企业避税决策是在权衡成本与收益之后做出的(Allingham和Sandmo,1972),若避税所带来的预期成本明显高于预期收益,企业自然倾向于减少避税。不同于强制性税收征管只惩戒税收违法者,纳税信用评级实行守信激励机制,既使得企业从税收遵从中获益,激励其自觉诚信纳税,又能够提升企业纳税声誉,强化其所面临的外部监督,对企业避税形成有效制约,在上述治理作用的共同影响下,企业避税成本显著提升。因此,纳税信用评级可能是治理企业避税的重要方式。

具体而言,一方面,纳税信用评级能够为企业日常经营提供资金和非资金形式的优惠便利,切实给纳税遵从企业带来经济收益。从资金激励的角度来看,税务机关实施融资授信制度,与银行共享纳税信用评级结果,并将A级纳税信用等级视为企业优良信用记录纳入金融信用信息基础数据库,这使得银行信息搜寻成本下降,信贷审批流程得以简化(杨龙见等,2021)。因而,银行会更倾向于为A级企业信贷融资提供便捷通道,使其在短时间内获得经营所需资金,进而缓解企业融资约束。从非资金激励的角度来看,鉴于纳税信用评级的政府鉴证和背书作用(陶春华等,2021),A级纳税信用等级充分证明了企业经营管理的合法合规性,有助于增强外部合作者对企业的信任和可靠预期(Wang等,2022),使得商业合作成功率提升,因此A级企业缔约时无须在谈判和协商方面耗费大量资源,企业交易成本得以下降。总体而言,纳税信用评级为守信企业提供了充足的利益激励,这无疑强化了企业自觉履行纳税义务的动力。另一方面,A级纳税信用等级为企业带来的良好纳税声誉,是其获得诸多优惠便利的原因所在,但与此同时,A级企业也会备受社会各界关注(Luo和Guo,2023),面临的外部监督日趋严格,媒体公众亦对其抱有更高的道德预期。那么,一旦A级企业被发现存在税收违法违规行为,市场将对其产生强烈的负面反应(Hanlon和Slemrod,2009),声誉损毁程度更为严重。因此,迫于避税行为可能引致的声誉风险,A级企业会约束自身行为,降低避税程度。

进一步而言,纳税信用评级可以长期稳定地发挥上述治理作用,形成长效机制。从管理模式来看,税务机关不仅会每年评定企业纳税信用等级,而且会按月进行动态调整,并据此改变为企业提供的优惠服务和管理措施。这意味着A级企业面临持续的监管压力,若想在一年之中甚至更长的时间内保留A级纳税信用等级,以持久获得优惠便利,则需长期遵从税收规范,并向税务机关和有关政府部门披露充足、准确且一致的高质量内部信息,从而减少评级偏差。如果A级企业激进避税,则会破坏企业信息环境(Chow等,2023),导致信息披露质量下降(Balakrishnan等,2019),进而影响到税务机关对企业纳税信用的评价。

综上,A级企业对于避税决策会持有更加谨慎的态度。为持续获得纳税信用评级带来的优惠便利,并减少避税行为引致的声誉风险,A级企业可能主动降低避税程度,其利用税率差异在母子公司间进行税收筹划的需求下降,设立低税率异地子公司的比例随之减少,从而形成守信和激励良性互动的循环发展机制。依循上述逻辑,本文提出如下研究假设。

H1:纳税信用评级能够发挥避税治理效应,具体表现为集团母公司纳税信用等级被评定为A级后,其设立低税率异地子公司的比例显著降低。

四、研究设计(一)样本选择与数据来源

本文选取2015—2021年中国资本市场A股上市公司为研究样本

(二)模型设定

为检验纳税信用评级对企业避税的影响,本文建立了如下计量模型:

| $ Dif fsub_{i,t}=\beta_0+\beta_1T axcredit_{i,t-1}+\alpha_1Controls_{t-1}+\lambda_i+\mu_t+\eta_{p,t}+\delta_{z,t}+\varepsilon_{i,t} $ | (1) |

其中,下标i、t、p、z分别表示上市公司、年份、省份、行业;Diffsub为被解释变量,代表企业避税;Taxcredit为核心解释变量,表示纳税信用评级;Controls则为一系列控制变量;λi、μt、ηp,t、δz,t分别代表个体固定效应、时间固定效应、省份—时间固定效应和行业—时间固定效应。此外,对所有估计系数的稳健标准误进行了企业层面的聚类调整。

(三)变量定义

1.被解释变量

企业避税(Diffsub)。参考赵仁杰和周小昶(2022)的研究,以低税率异地子公司数量与其母公司下属子公司总数的比值度量,该值越大,表明企业避税程度越高。其中,异地子公司是指子公司注册地与母公司不在同一省份。若异地子公司所得税适用税率低于母公司适用税率,则判定为低税率异地子公司。现有研究揭示了,企业避税的一个重要策略是通过在低税率地区设立异地子公司进行税收筹划(马光荣和程小萌,2022)。具体而言,企业会利用母子公司税率差异开展内部交易来调整利润的空间分布,通过各种利益操纵手段将来自高税率地区的利润转移到低税率地区,从而降低企业整体税负。因此,设立更多低税率异地子公司的企业,往往表现出更为强烈的避税倾向。相应地,企业避税程度下降也会使得其下属低税率异地子公司比例减少(赵仁杰和周小昶,2022)。

2.核心解释变量

纳税信用评级(Taxcredit)。以上年度集团母公司纳税信用等级是否为A级度量,若是则说明企业受到纳税信用评级的激励,则变量赋值为1,否则为0。之所以对变量进行滞后一期处理,是因为纳税信用评价结果公示存在时滞性,国家税务总局2015年开始于每年4月份评定上一年度企业纳税信用等级,并向社会公布A级企业名单。以2014年为例,该年度企业纳税信用评级主要影响2015年的企业避税决策。

3.中介变量

优惠便利(SA/Cost)。据前文理论分析可知,纳税信用评级可通过降低融资约束和交易成本为A级企业提供优惠便利,从而实现避税治理效应。为实证检验这一机制的存在性,本文分别构造了变量SA和变量Cost对企业融资约束和交易成本进行测度。具体而言,依据Hadlock和Pierce(2010)的方法,以SA指数的绝对值来度量企业的融资约束(SA)程度,详细的计算公式为|−0.737×Size+0.043×Size2−0.04×Age|

声誉风险(Risk)。借鉴吕伟等(2011)的研究,以网络搜索指数来测度企业声誉风险的变化,该数据来自中国研究数据服务平台,具体计算方法为将投资者使用上市公司股票代码、公司简称、公司全称等为关键字的搜索值之和加1取自然对数,该值越大,表明企业所面临的外部关注越多,其声誉风险越高。

4.控制变量

控制变量(Controls)为涵盖公司层面和地区层面的一系列变量集,本文对其进行了滞后一期处理。参考冯晨等(2023a)的研究,公司层面选取企业规模(Size)、资产负债率(Lev)、盈利能力(Roa)、上市年限(Age)、可持续增长率(Growth)、资产周转率(Turnover)、资本密集度(Tang)、股权制衡度(First)、管理层持股比例(Manshare)、两职合一(Duality),地区层面则选取经济发展水平(GDP)和人口密度(Popuden),详情见表1。

| 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 变量定义 |

| 被解释变量 | 企业避税 | Diffsub | 低税率异地子公司数量/母公司下属子公司总数 |

| 核心解释变量 | 纳税信用评级 | Taxcredit | 若上一年度集团母公司纳税信用等级为A, 则赋值为1,否则为0 |

| 中介变量 | 优惠便利 | SA | SA融资约束指数的绝对值 |

| Cost | (应付账款+应付票据+预收账款−应收账款−应收票据−预付账款)/期末资产总额 | ||

| 声誉风险 | Risk | 投资者使用上市公司股票代码、公司简称、公司全称等为关键字的搜索值之和加1的自然对数 | |

| 控制变量 | 企业规模 | Size | 期末资产总额的自然对数 |

| 资产负债率 | Lev | 期末负债总额/期末资产总额 | |

| 盈利能力 | Roa | 净利润/期末资产总额 | |

| 上市年限 | Age | 公司上市年龄加1的自然对数 | |

| 可持续增长率 | Growth | 净资产收益率×收益留存率/(1−净资产收益率×收益留存率) | |

| 资产周转率 | Turnover | 主营业务收入/期末资产总额 | |

| 资本密集度 | Tang | 固定资产净额/期末资产总额 | |

| 股权制衡度 | First | 第一大股东持股数/总股数 | |

| 管理层持股比例 | Manshare | 管理层持股数/总股数 | |

| 两职合一 | Duality | 若董事长和总经理由同一人兼任,则赋值为1,否则为0 | |

| 经济发展水平 | GDP | 公司所在省份人均GDP的自然对数 | |

| 人口密度 | Popuden | 公司所在省份每平方公里人数/ |

(四)描述性统计

描述性统计结果显示

(一)基准回归分析

表2报告了纳税信用评级与企业避税的多元回归分析结果。第(1)列为单变量回归检验,未加入任何控制变量和固定效应,结果显示变量Taxcredit与变量Diffsub间呈现显著的负相关关系(系数为−

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| Diffsub | Diffsub | Diffsub | Diffsub | |

| Taxcredit | − |

− |

− |

− |

| (− |

(− |

(− |

(− |

|

| Constant | − |

− |

− |

|

| ( |

(− |

(− |

(− |

|

| Controls | No | Yes | Yes | Yes |

| Firm FE | No | No | Yes | Yes |

| Year FE | No | No | Yes | Yes |

| Province−Year FE | No | No | No | Yes |

| Industry−Year FE | No | No | No | Yes |

| N | ||||

| Adj_R2 | ||||

| 注:***、**、*分别代表在1%、5%、10%的水平上显著;括号内的t值在企业层面进行了聚类调整;下同。 | ||||

(二)稳健性检验

1.A级纳税信用等级变化的影响

本研究可能存在样本自选择偏差而导致的内生性问题,即A级企业之所以较少设立低税率异地子公司进行避税,可能是因为其本身具有良好的税收遵从度,而与纳税信用评级无关。为了缓解上述问题,进一步检验了企业A级纳税信用等级发生从无到有和从有到无的变化后,其设立低税率异地子公司比例的增减变动情况。这一检验方法排除了非A级企业的影响,能够直接观测到A级企业自身在获得A级纳税信用等级前后所发生的变化,从而避免了企业税收遵从度差异对本文研究的干扰。表3列示了企业A级纳税信用等级发生变化的时间间隔一年和间隔两年的影响

| Panel A:A级纳税信用等级从无到有——时间间隔一年 | ||||||

| Taxcredit=0 | Taxcredit=1 | 组间差异 | ||||

| 变量 | N | Mean | N | Mean | Mean_Diff | T值 |

| Diffsub | 1846 | |||||

| Panel B:A级纳税信用等级从无到有——时间间隔两年 | ||||||

| Taxcredit=0 | Taxcredit=1 | 组间差异 | ||||

| 变量 | N | Mean | N | Mean | Mean_Diff | T值 |

| Diffsub | ||||||

| Panel C:A级纳税信用等级从有到无——时间间隔一年 | ||||||

| Taxcredit=1 | Taxcredit=0 | 组间差异 | ||||

| 变量 | N | Mean | N | Mean | Mean_Diff | T值 |

| Diffsub | 693 | 581 | − | |||

| Panel D:A级纳税信用等级从有到无——时间间隔两年 | ||||||

| Taxcredit=1 | Taxcredit=0 | 组间差异 | ||||

| 变量 | N | Mean | N | Mean | Mean_Diff | T值 |

| Diffsub | 693 | 868 | − | |||

2.基于“金税三期”的准自然实验

企业之所以能够利用省际税率差异进行避税,主要是利用了地区间税收信息共享程度较差的特点。“金税三期”建立了统一的纳税服务平台,对税收数据实行集中管理(张程睿和陈嘉滢,2023),疏通了企业信息在各级税务机关间的流转共享渠道,将纳税信用评价结果与业务办理自动关联,为纳税信用评级工作的顺利实施提供了有力保障。因此,“金税三期”可能具有强化纳税信用评级避税治理效应的作用。借鉴冯晨等(2023c)和赵仁杰等(2023)的研究,构建了模型(2),并根据“金税三期”实施时间将样本期扩展为2013—2021年。

| $ \begin{split} Dif fsub_{i,j,p,t}= & \beta_0+\beta_1Goldtax_{p,t-1}+\beta_2T axcredit_{i,t-1}+\beta_3Goldtax_{p,t-1}\times T axcredit_{i,t-1} \\ &+\alpha_1Controls_{t-1}+\lambda_i+\mu_t+\eta_{p,t}+\delta_{z,t}+\varepsilon_{i,j,p,t} \end{split} $ | (2) |

其中,i表示集团母公司,j表示异地子公司,p表示所在省份,z表示行业,t表示年份。本文选择各地区“金税三期”单轨上线的节点作为试点时间,将下半年实施的地区视为下一年度开始试点。为了区分集团母公司和异地子公司所在地实施“金税三期”的政策效果,变量Goldtaxp,t-1既可以表示为母公司所在省是否实施“金税三期”,此时变量Diffsub的含义与前文保持一致;也可以表示为异地子公司所在省是否实施该工程,此时变量Diffsub则为集团母公司i在异地子公司j所在p省设立的低税率异地子公司比例。若实施了“金税三期”,Goldtax则为1,否则为0。本文主要关注交互项的系数β3,若显著为负,则说明“金税三期”有助于强化纳税信用评级的避税治理作用。

回归结果如表4所示。首先,在第(1)列和第(4)列中,检验了“金税三期”能否直接影响企业设立低税率异地子公司的比例,可以发现变量Goldtax的系数并不显著,这说明单通过改善税收征管技术难以有效抑制企业利用母子公司税率差异进行避税的活动。其次,第(2)列和第(5)列中进一步加入了纳税信用评级(Taxcredit),检验结果显示变量Goldtax的系数仍然不显著,而变量Taxcredit的系数均显著为负,表明企业获得A级纳税信用等级后,其整体设立的抑或在各省设立的低税率异地子公司比例均有所下降。在此基础上,第(3)列和第(6)列加入了Goldtax与Taxcredit的交互项,其系数均在1%的水平上显著为负,且绝对值均高于基准回归中变量Taxcredit的系数(系数为−

| 变量 | 母公司所在地实施“金税三期” | 异地子公司所在地实施“金税三期” | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| Diffsub | Diffsub | Diffsub | Diffsub | Diffsub | Diffsub | |

| Goldtax | − |

− |

||||

| (− |

(− |

( |

( |

( |

( |

|

| Taxcredit | − |

− |

||||

| (− |

( |

(− |

( |

|||

| Goldtax×Taxcredit | − |

− |

||||

| (− |

(− |

|||||

| Constant | − |

− |

− |

− |

− |

− |

| (− |

(− |

(− |

(− |

(− |

(− |

|

| Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Firm FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Province−Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Industry−Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | ||||||

| Adj_R2 | ||||||

此外,本文进行了平行趋势检验

3.排除真实投资的影响

企业在低税率地区开展投资活动,兼有避税和真实投资两种目的(马光荣和程小萌,2022),这可能导致文章核心变量的解释力度被削弱,即以企业设立低税率异地子公司的比例来测度企业避税的稳健性不足。因此,为了增强研究结论的可靠性,本文探究了纳税信用评级对低税率异地子公司利润水平以及企业关联交易规模的影响。

一方面,由于利润是企业所得税的计税依据,若企业设立低税率异地子公司是出于避税目的,则会将利润从税率较高的母公司转移至税率较低的子公司,以期降低集团整体税负,这一行为诱发的直接后果是低税率异地子公司的利润水平明显升高。若如本文所述,纳税信用评级的确抑制了企业避税,那么企业获得A级纳税信用等级后,其下属低税率异地子公司的利润水平会显著下降。为验证上述猜想,本文将探究纳税信用评级(Taxcredit)对低税率异地子公司平均资产利润率(Subroa)的影响,Subroa以母公司下属所有低税率异地子公司的净利润总额/资产总额来衡量。表5第(1)列显示,变量Taxcredit的系数显著为负,说明企业被评为A级后,将利润转移至低税率异地子公司进行避税的活动明显减少。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| Subroa | RPT_total | RPT_goods | RPT_services | |

| Taxcredit | − |

− |

− |

|

| (− |

( |

(− |

(− |

|

| Constant | − |

− |

||

| (− |

( |

(− |

( |

|

| Controls | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Firm FE | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Province−Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Industry−Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | ||||

| Adj_R2 |

另一方面,企业利用母子公司税率差异进行避税需要依托于实际的经营业务,而关联交易则是其主要实现途径(Shevlin等,2012)。鉴于此,本文检验了纳税信用评级对关联交易的影响作用,具体如表5第(2)至(4)列所示,其中RPT_total为企业关联交易总额、RPT_goods代表商品交易类关联交易总额、RPT_services表示提供或接受劳务类关联交易总额,并使用期末资产总额对上述变量进行标准化处理,其数值越大,表明企业关联交易规模越大。第(2)列中,变量Taxcredit的系数并不显著,表明纳税信用评级对关联交易总体规模没有明显影响,这是因为并非所有类别的关联交易都涉及避税。因此,本文进一步关注了避税动机强烈的商品交易类和提供或接受劳务类关联交易。这是因为,处于高税率地区的母公司与处于低税率地区的子公司开展商品和劳务交易,是最直接的利润转移活动(冯晨等,2023a),能够将收入归集至低税率子公司,从而减少企业应纳税额。此外,就交易的频率和重要性而言,商品和劳务往来是关联交易的主要形式(郑国坚,2009)。由第(3)列和第(4)列可知,Taxcredit的系数均在5%的水平上显著为负,说明企业被评为A级后,较少从事避税动机强烈的关联交易活动。上述结果证明,纳税信用评级的确抑制了企业出于避税目的而在低税率地区开展的投资活动,真实投资的影响由此被排除。

4.其他稳健性检验

为进一步验证本文研究的可靠性,还进行了以下五种稳健性检验,回归结果均显示研究结论未发生实质性改变,仍然保持稳健。

(1)配对样本检验。为缓解可观测变量差异的干扰,本文将模型(1)中的控制变量作为协变量,进行了配对样本检验。具体而言,首先,选用1:2、1:3、1:4的近邻匹配和核匹配方法对A级企业和非A级企业进行筛选配对;其次,鉴于倾向得分匹配剔除了无法匹配的样本,可能导致样本信息存在缺失,进一步选用熵平衡法进行样本配对。

(2)遗漏变量偏误。尽管前文充分考虑了企业层面和宏观层面的影响因素,但仍然可能存在遗漏变量偏误。因此,参考Oster(2019)和Song等(2023)的研究,采取以下方法进行系数稳定性检验:首先,将δ赋值为−1,Rmax赋值为当前回归拟合优度的1.3倍,若β*=β*(Rmax,δ)处于估计系数的95%置信区间内,则通过检验。其次,Rmax采取同样的取值方法,并计算β=0时δ的取值,若δ的绝对值大于1,则通过检验。

(3)安慰剂检验。考虑到研究结论可能是由随机性因素所驱动的结果,并不具备实质性意义,本文进行了安慰剂检验,将A级纳税信用等级随机分配给上市公司,采用模型(1)对新生成的数据进行回归估计,并将该过程重复500次。

(4)替换被解释变量。借鉴赵仁杰和周小昶(2022)的研究,以集团母公司与下属子公司平均税率的差异作为被解释变量进行替换检验。具体估算方法为,首先计算出子公司的平均适用税率,其次用集团母公司税率与子公司平均税率相减得到母子公司税率差异。

(5)排除其他政策影响。为尽可能排除同期其他税收征管政策的影响,剔除在样本期内被纳入营改增试点范围的建筑业、房地产业、金融业和生活服务业。参考张克中等(2020)的做法,在基准回归模型中加入企业实际税负(ETR)的变量,以控制减税降费政策的干扰,采用企业支付的各项税费与收到的税费返还之差与营业收入的比值衡量。

六、进一步分析(一)影响机制分析

基于前述理论逻辑可知,一方面,纳税信用评级为A级企业提供了资金和非资金形式的优惠便利,既能通过融资授信制度为企业运营带来实际资金支持,以此缓解企业融资约束,也能凭借其政府鉴证和背书作用增强外部合作者对企业的信任,从而降低企业交易成本。而A级企业为持久获得上述优惠便利,则会主动遵从纳税义务。另一方面,A级企业在获得良好纳税声誉的同时,也会备受外界关注,这增加了避税引致的声誉风险,从而督促企业规范自身纳税行为。因此,A级企业之所以减少设立低税率异地子公司以进行避税,可能是因为纳税信用评级既能够通过降低融资约束和交易成本为企业提供优惠便利,又增加了企业声誉风险。为验证上述推断,下文将从优惠便利和声誉风险两个维度进行影响机制分析。

1.优惠便利

为检验纳税信用评级如何通过为企业提供优惠便利来发挥避税治理效应的问题,参考黎文靖等(2020)的研究方法,构造了模型(3)和模型(4)进行回归估计。

| $ Diffsub_{i,t}=\beta_0+\beta_1SA_{i,t}/Cost_{i,t}+\alpha_1Controls_{t-1}+\lambda_i+\mu_t+\eta_{p,t}+\delta_{z,t}+\varepsilon_{i,t} $ | (3) |

| $ \begin{split} Diffsub_{i,t}= & \beta_0+\beta_1Taxcredit_{i,t-1}+\beta_2Taxcredit_{i,t-1}\mathrm{\times }SA_{i,t}/Cost_{i,t}+\beta_3SA_{i,t}/Cost_{i,t} \\ & +\alpha_1Controls_{t-1}+\lambda_i+\mu_t+\eta_{p,t}+\delta_{z,t}+\varepsilon_{i,t} \end{split} $ | (4) |

具体而言,从缓解融资约束和降低交易成本两个角度来检验优惠便利所发挥的机制作用。详细结果如表6所示,其中,第(1)(2)列汇报了融资约束作为中介变量的回归结果,第(1)列中变量SA的回归系数显著为正,表明企业融资约束越严峻,越倾向于避税。第(2)列中交互项Taxcredit×SA与变量Diffsub之间呈现明显的负相关关系,说明纳税信用评级削弱了融资约束与企业避税之间的敏感性,这意味着其之所以能够抑制避税,是因为缓解了企业面临的融资约束困境。交易成本作为中介变量的回归结果见表6第(3)(4)列,第(3)列显示,企业交易成本(Cost)越低,其避税程度(Diffsub)越低。第(4)列中交互项Taxcredit×Cost的系数在1%的水平上显著为正,说明纳税信用评级强化了上述关系,即通过降低交易成本抑制了企业避税。上述结果间接验证了优惠便利这一影响机制的存在。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| Diffsub | Diffsub | Diffsub | Diffsub | Diffsub | Diffsub | |

| Taxcredit | − |

− |

||||

| ( |

(− |

(− |

||||

| Taxcredit×SA | − |

|||||

| (− |

||||||

| SA | ||||||

| ( |

( |

|||||

| Taxcredit×Cost | ||||||

| ( |

||||||

| Cost | − |

− |

||||

| (− |

(− |

|||||

| Taxcredit×Risk | ||||||

| ( |

||||||

| Risk | − |

− |

||||

| (− |

(− |

|||||

| Constant | − |

− |

− |

− |

− |

− |

| (− |

(− |

(− |

(− |

(− |

(− |

|

| Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Firm FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Province−Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Industry−Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | ||||||

| Adj_R2 |

2.声誉风险

为验证企业声誉风险所发挥的机制作用,构造了模型(5)和模型(6)进行回归检验。

| $ Diffsub_{i,t}=\beta_0+\beta_1Risk_{i,t}\mathrm{+}\alpha_1Controls_{t-1}+\lambda_i+\mu_t+\eta_{p,t}+\delta_{z,t}+\varepsilon_{i,t} $ | (5) |

| $ \begin{split} Diffsub_{i,t}=&\beta_0+\beta_1Taxcredit_{i,t-1}+\beta_2Taxcredit_{i,t-1}\mathrm{\times }Risk_{i,t}+\beta_3Risk_{i,t}\mathrm{+}\alpha_1Controls_{t-1} \\ & +\lambda_i+\mu_t+\eta_{p,t}+\delta_{z,t}+\varepsilon_{i,t} \end{split} $ | (6) |

表6第(5)列显示,Risk的系数显著为负,表明企业声誉风险越高,越倾向于降低避税程度。第(6)列中交互项Taxcredit×Risk的系数显著为正,可见纳税信用评级强化了声誉风险与企业避税之间的敏感性,表明其之所以能够发挥避税治理效应,主要机制在于提升了企业声誉风险。以上检验结果间接证明了声誉风险这一影响机制的存在性。

(二)异质性分析

前文通过理论分析和实证检验验证了纳税信用评级对企业避税的治理作用及其影响机制,但未考虑到二者关系在不同情境下呈现的差异化特征。下文将从地区、行业和个体三个层面出发,考察地区社会信任程度、行业经济地位和企业产品独特性对纳税信用评级与企业避税间关系的异质性影响,以望为本文研究提供进一步的经验证据。

1.地区社会信任程度

纳税信用评级作为一种正式制度,与非正式制度存在着密切的联系,其避税治理成效不可避免地会受到影响。特别是地区社会信任,通常被视为企业重要的外部非正式制度,深深根植于地方经济社会之中,对当地企业的税收遵从具有持久而深刻的影响(Kanagaretnam等,2018)。因此,地区社会信任与纳税信用评级在企业避税治理方面,很可能形成互为替代的关系。换言之,地区社会信任程度偏高时,企业更为认可诚实守信的价值取向,也愿意遵守税收法律法规(Winzel,2005),自我约束意识较强,所以纳税信用评级能够发挥的作用有限。相较而言,地区社会信任程度偏低时,企业相对缺乏诚信纳税意识,加之资金供给双方之间可能存在信任鸿沟(陈富永和周兵,2021),企业从银行和外部投资者处筹集资金将面临重重困难,因而更倾向于采取避税策略来应对财务压力。此时,企业内在约束相对薄弱,有效的外部约束便成为确保企业纳税行为合规性的重要所在。由此可以推断,在地区社会信任程度低的样本组中,纳税信用评级的避税治理效应更容易得到凸显。

为了验证上述推测,参考李明辉(2019)的做法,构建了地区社会信任变量

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| 地区社会 信任程度低 |

地区社会 信任程度高 |

行业经济 地位低 |

行业经济 地位高 |

产品独特 性低 |

产品独特 性高 |

|

| Taxcredit | − |

− |

− |

− |

− |

− |

| (− |

(− |

(− |

(− |

(− |

(− |

|

| Constant | − |

− |

− |

− |

− |

− |

| (− |

(− |

(− |

(− |

(− |

(− |

|

| Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Firm FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Province−Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Industry−Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | ||||||

| Adj_R2 | ||||||

| Bdiff | − |

− |

||||

| P value | ||||||

| 注:异质性检验中组间系数差异的Bdiff值和P值是采用费舍尔组合检验(抽样2 000次)计算得到。 | ||||||

2.行业经济地位

企业面临的外部关注程度会因其所处行业经济地位的差异而有所不同,进而影响到避税带来的潜在声誉风险。对于行业经济地位高的企业而言,其对地方税收的贡献度相对较高,通常会受到外部利益相关者的密切关注和税务部门的重点监督(刘贯春等,2023)。企业违法违规活动被公之于众后,将承担较大的税收违法成本和声誉损失,因此税收遵从度相对较高。故而,是否获得A级纳税信用等级对这类企业避税程度的影响较小,纳税信用评级的避税治理作用难以凸显。相对而言,行业经济地位低的企业受到的外部关注较少,也容易陷入融资困境,利用避税来增加留存收益和内部现金流的意愿和动机更为强烈。因此,当这类企业的纳税信用等级被评为A级后,所面临的外部关注度将显著提升,避税引致的声誉风险也随之增加,企业避税动机被明显削弱。基于此,本文预测企业所处行业经济地位低时,纳税信用评级的避税治理效应更为明显。

参考Ru(2018)的方法,将各省营业收入占比最高的行业判定为经济地位高组,其他行业则为经济地位低组。详细回归结果如表7第(3)(4)列所示,在行业经济地位低的组中,变量Taxcredit的系数在5%的水平上显著为负,而在行业经济地位高的组中并不显著,组间系数差异亦通过了显著性检验,以上结果共同验证了上述猜想。

3.企业产品独特性

操纵商品、劳务等关联交易的价格(刘志阔等,2019),是集团公司利用母子公司税率差异开展避税活动的重要手段。因此,税务机关识别集团公司避税的一个关键点在于,能否获取企业与关联方业务相对应的公平交易价格(Cristea和Nguyen,2016)。当企业产品独特性较低时,税务机关更容易甄别出不合理的关联交易价格,通过强制性税收征管已能够较为有效地抑制企业避税。相反,当企业产品独特性高时,市场上可能缺乏可比的公平交易价格作为参照,有碍于税务机关评估关联交易中存在的避税疑点( De Simone等,2019),因而这类企业往往能够成功实施避税(McGuire等,2023)。在此情况下,税务稽查、反避税调查等强制性税收征管方式难免显得力有不逮,其局限性愈发明显,而纳税信用评级这一柔性税收征管方式则能提供有益补充,通过守信激励机制引导企业自觉纳税,减轻了税务机关的工作负担。因此,本文预测当企业产品独特性高时,纳税信用评级的避税治理效应更为凸显。

参考Titman和Wessels(1988)的做法,以销售费用与主营业务收入的比值来衡量产品独特性,若比值高(低)于年度样本中位数,则判定为产品独特性高(低)组。具体如表7第(5)(6)列所示,变量Taxcredit和变量Diffsub之间的负相关关系只在产品独特性高的样本组中显著,且两组系数之间存在显著差异,这一回归结果验证了上述推断。

七、结论与启示长期以来,企业频繁使用不合理的方式进行避税,给税务机关带来很大困扰。尽管税务机关已经采取税务稽查、反避税调查等方式进行治理,但是这种强制性税收征管并没有取得良好的治理成效。近年来,纳税信用评级逐渐受到社会各界的关注,作为一种新型的柔性税收征管方式,其能否有效地发挥避税治理效应值得探究。基于此,本文以企业设立低税率异地子公司为切入点,尝试检验纳税信用评级的避税治理效应。研究发现:(1)当集团母公司纳税信用等级被评定为A级后,其设立低税率异地子公司的比例显著下降,意味着纳税信用评级有效产生了避税治理效应。(2)影响机制分析显示,纳税信用评级能够为企业提供优惠便利并提升企业声誉风险,进而实现避税治理效应。(3)异质性分析表明,在地区社会信任程度低、行业经济地位低和产品独特性高的样本组中,纳税信用评级抑制企业避税的作用更为明显。根据上述结论,本文归纳出三点启示建议。

其一,对于政府部门而言,应规范企业异地投资经营活动,推动资本在地区间合理有序流动。近年来,企业集团化发展渐成趋势,国内省际贸易关联度持续增强。但与此同时,要警惕企业利用异地子公司进行避税,遏制投机性非生产资本的循环和扩张。因此,政府部门应强化对企业异地投资经营行为的监督管理,促进劳动力、资本、技术等生产要素在区域间的自由流通,建设公平高效、充分开放的国内统一大市场。

其二,对于税务机关而言,一方面,应充分运用柔性税收征管方式,引导企业自觉提升税收遵从度。税务机关要积极发挥柔性税收征管的正面引导作用,综合运用协商监管、行政指导等多种方式增强执法柔性,与企业建立良好的信任关系,鼓励企业自觉诚信纳税。另一方面,应加强对集团公司的反避税管理,与外部监督形成合力。首先,税务机关要依托税收大数据实时跟踪监管集团公司税务活动,与其他部门形成协同联动响应机制,破除涉税信息共享障碍,封锁集团公司内部市场中的避税渠道。其次,税务机关应协同外部监督力量,发挥新闻媒体和社会公众的信息传播作用,对企业税收违法违规行为形成舆论压力。

其三,对于企业而言,应正确处理征纳关系,积极配合税收征管工作。企业不能将税务机关视为相互对立的博弈方,而应认识到诚信纳税所带来的经济收益,了解激进避税引发的声誉风险和监管处罚风险,消除税收征管过程中的对抗情绪,与税务机关形成合作共赢的伙伴关系。在日常经营中,企业应恪守税收规范,向税务机关和社会公众传递积极信号,培育良好的纳税声誉,形成企业独特的战略竞争优势。

| [1] | 陈欣, 汪顺, 周泽将. 企业分配公平的融资外部性: 基于债券发行利差的经验证据[J]. 当代会计评论, 2023, 16(4): 98–129. |

| [2] | 冯晨, 杨健鹏, 池雨乐, 等. 避税激励与资本弱化后果: 企业集团证据[J]. 世界经济, 2023, a,46(10): 196–216. |

| [3] | 冯晨, 周小昶, 田彬彬, 等. 税收稽查体制改革与企业集团资本结构调整[J]. 经济研究, 2023, b,58(8): 100–119. |

| [4] | 冯晨, 周小昶, 曾艺. 集团公司内的利润转移与避税研究[J]. 中国工业经济, 2023, c,(1): 151–170. |

| [5] | 蒋建湘, 李沫. 治理理念下的柔性监管论[J]. 法学, 2013(10): 29–37. |

| [6] | 李林木, 于海峰, 汪冲, 等. 赏罚机制、税收遵从与企业绩效——基于纳税信用管理制度的研究[J]. 经济研究, 2020, 55(6): 89–104. |

| [7] | 李明辉. 社会信任对审计师变更的影响——基于CGSS调查数据的研究[J]. 审计研究, 2019(1): 110–119. |

| [8] | 刘凤委, 李琳, 薛云奎. 信任、交易成本与商业信用模式[J]. 经济研究, 2009, 44(8): 60–72. |

| [9] | 吕伟, 陈丽花, 佘名元. 商业战略, 声誉风险与企业避税行为[J]. 经济管理, 2011, 33(11): 121–129. |

| [10] | 马光荣, 程小萌. 区域性税收优惠政策、企业异地发展与避税[J]. 世界经济, 2022, 45(12): 129–152. |

| [11] | 张克中, 欧阳洁, 李文健. 缘何“减税难降负”: 信息技术、征税能力与企业逃税[J]. 经济研究, 2020, 55(3): 116–132. |

| [12] | 张志宏, 王艺颖. 纳税信用与现金持有价值[J]. 会计研究, 2023(4): 132–143. |

| [13] | 赵仁杰, 赵欣仪, 钟世虎, 等. 征管模式、征管技术与税收治理——来自取消税管员固定管户的证据[J]. 经济研究, 2023, 58(9): 133–151. |

| [14] | 赵仁杰, 周小昶. 区域性税收优惠与企业异地投资的避税效应[J]. 财贸经济, 2022, 43(11): 59–74. |

| [15] | 周泽将, 丁晓娟. 优化营商环境降低了企业实际税负吗?[J]. 安徽大学学报(哲学社会科学版), 2023, 47(5): 113–122. |

| [16] | Balakrishnan K, Blouin J L, Guay W R. Tax aggressiveness and corporate transparency[J]. The Accounting Review, 2019, 94(1): 45–69. |

| [17] | Chow T K, Hoopes J L, Maydew E L. Profit shifting during foreign tax holidays[J]. The Accounting Review, 2023, 98(4): 115–142. |

| [18] | De Simone L, Mills L F, Stomberg B. Using IRS data to identify income shifting to foreign affiliates[J]. Review of Accounting Studies, 2019, 24(2): 694–730. |

| [19] | Dyreng S D, Lindsey B P, Thornock J R. Exploring the role delaware plays as a domestic tax haven[J]. Journal of Financial Economics, 2013, 108(3): 751–772. |

| [20] | Hadlock C J, Pierce J R. New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ index[J]. The Review of Financial Studies, 2010, 23(5): 1909–1940. |

| [21] | Kanagaretnam K, Lee J, Lim C Y, et al. Societal trust and corporate tax avoidance[J]. Review of Accounting Studies, 2018, 23(4): 1588–1628. |

| [22] | Kim J B, Li Y H, Zhang L D. Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis[J]. Journal of Financial Economics, 2011, 100(3): 639–662. |

| [23] | McGuire S T, Rane S G, Weaver C D. Cost structure and tax-motivated income shifting[J]. The Accounting Review, 2023, 98(7): 435–456. |

| [24] | Oster E. Unobservable selection and coefficient stability: Theory and evidence[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 2019, 37(2): 187–204. |

| [25] | Ru H. Government credit, a double-edged sword: Evidence from the China development bank[J]. The Journal of Finance, 2018, 73(1): 275–316. |

| [26] | Titman S, Wessels R. The determinants of capital structure choice[J]. The Journal of Finance, 1988, 43(1): 1–19. |

| [27] | Tørsløv T R, Wier L S, Zucman G. The missing profits of nations[J]. The Review of Economic Studies, 2023, 90(3): 1499–1534. |

| [28] | Zucman G. The missing wealth of nations: Are Europe and the U. S. net debtors or net creditors?[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2013, 128(3): 1321–1364. |