2024第46卷第11期

个体慈善捐助不仅是促进第三次分配的有效途径,也是社会救济体系的重要补充。倡导社会公众参与慈善捐助,提高捐助意愿,对于慈善事业的发展至关重要。为了提高募捐效果,慈善组织经常使用明星代言人来促进捐助。如韩红成立公益基金会,并担任形象代言人;保护自然的公益广告“大自然在说话”邀请明星汤唯作为形象代言人。伴随着数字化技术的进步,虚拟代言人逐渐走进人们的视野。如虚拟歌手元七七担任“春蕾计划·你好女孩”的形象代言人,与中国青少年儿童基金会共同帮助女童健康发展;虚拟影视偶像叶修作为公益代言人为“老师别走”“满天星公益图书馆”等多个爱心助学项目募捐;再如虚拟偶像许星悠、星瞳担任它基金“爱它倡行大使”,在呼吁人们增强动物保护意识的同时为小动物募集善款。由此可见,虚拟明星逐渐成为慈善代言人的新选择。

面对真实明星与虚拟明星,慈善组织应该选择谁作为代言人才能获得更好的募捐效果呢?既有文献虽然针对真实明星代言人有大量研究(Leung等,2022;Wheeler,2009),但是对虚拟明星代言人的研究相对较少(Zhou等,2024),在募捐领域的研究更少,难以为现实问题提供有效参考。本文将真实明星与虚拟明星进行对比研究,有助于填补该领域的研究空白。另外,当前慈善捐助领域的文献将对人的捐助和对其他事物(如环境)的捐助都视为亲社会行为(White等,2019),没有体现捐助人面对不同救助对象的心理和行为差异。本文将现实中常见的救助对象分为两类——人类和非人类(前者指向深陷困境的人进行捐助,后者是向环境或动物进行捐助),系统探究慈善组织针对不同救助对象,应如何选择形象代言人,以提高募捐效果。根据心理距离理论和加工流畅性理论,我们提出并发现:当救助对象为人时采用真实明星代言人,当救助对象为非人时采用虚拟明星代言人,将有效提高募捐效果;其内在原因是代言人与救助对象心理距离的匹配能够提高捐助人对求助信息的加工流畅度。基于心理距离理论我们进一步发现:当救助对象募捐的时间距离较近时,或者救助对象的空间距离较近时,适合采用真实明星代言人;当募捐的时间距离较远时,或者救助对象的空间距离较远时,适合采用虚拟明星代言人。

二、文献综述迄今为止,对公益事业的捐助人分为两类:一是企业组织,二是个体。企业组织的捐助通过两种方式进行:一是通过企业社会责任的方式直接向慈善组织捐助钱物(Nickerson等,2022);二是通过善因营销(cause-related marketing)将销售收入的一部分进行慈善捐赠(Schamp等,2023)。相对于个体捐助,企业组织捐助有如下特点:第一,从捐助动机看,企业组织捐助往往与销售或顾客满意等商业目标相关联,而个体捐助则没有此类考虑(Charles等,2016);第二,从捐助决策看,企业组织捐助是集体决策,以理性决策为主,而个体捐助带有很大程度的非理性;第三,从既有研究看,企业组织捐助是营销战略领域的研究内容(Mishra和Modi,2016),个体捐助是消费行为和心理领域的研究内容(Waites等,2023)。两者的研究范式明显不同,属于不同的研究领域。本文研究的是个体捐助。

(一)影响个体捐助的因素

慈善捐助是指向那些陷入困境、需要帮助的人或其他事物提供金钱或其他支持的行为(Waites等,2023)。慈善捐助的特点是捐助人无偿地将自己的资源给予他人,而不期待回报(White等,2019),所以影响人们捐助行为的主要因素成为研究热点。

首先,捐助者视角。该视角主要探究哪些人更愿意进行捐助,既有文献主要聚焦于捐助者个人特征、所处的外部环境及内部动机三个方面。第一,从个人特征看,研究发现年龄、收入、受教育水平等与捐助行为之间存在正相关关系(Burgoyne等,2005);性格特质(Hilbig等,2014)、文化身份(Gao等,2023)也影响捐助。第二,从外部环境方面看,居住在种族多样化社区的人更愿意捐助(Nai等,2018);居住地经常迁移的人更愿意帮助那些远距离的求助者(Wang等,2021)。第三,从捐助动机看,对救助对象的同情和责任感是导致人们进行捐助的主要动机,人们往往对人类求助者由于移情而产生同情(Nai等,2018),对环境由于依赖而产生责任感(Salnikova等,2022)。

其次,求助者视角。当前研究主要以人类救助对象为主,由于人与人之间相似度较高,既有文献主要以激发捐助人对救助对象的同情为主,围绕对求助者的描述方式展开研究。第一,求助者的个人外部特征如相貌(Fisher和Ma,2014)和面部表情(Small和Verrochi,2009)会影响捐助人对他们的同情,进而影响捐助;第二,求助者的行为如他们对困境的责任会降低同情度进而降低捐助意愿(Lee等,2014);第三,求助者的数量会影响捐助意愿,从群体视角展示求助人可以激发捐助人的更高同情度(Smith等,2013)。当救助对象为非人类时,既有研究主要有两类对象:一是环境,二是动物。由于环境和动物与捐助者相似度低,既有研究以激发捐助者的责任感为主。研究发现,全球身份的人对环境有更高的责任感,更愿意参加环保行动(Salnikova等,2022),对问题的高解读水平有助于增加人们的责任感和相应环保行为(苏凇和黄劲松,2013)。既有文献对动物保护的研究比较少,其中比较突出的是从拟人化视角探究动物保护(Kim和Yoon,2021),所以本质上仍是拉近动物与捐助人之间的心理距离。

所以从当前研究看,捐助人面对人类和非人类救助对象会有不同的心理反应。本文从代言人视角将人类和非人类救助对象整合起来,并提出正是因为人类和非人类救助对象与捐助人的心理距离不同,所以真实明星代言人和虚拟明星代言人在代言效果上存在差异。

(二)明星代言人的作用研究

代言人最初是指那些在商业广告中通过表达自己对品牌及产品的好感,来影响消费者的品牌态度和行为的人(Mowen和Brown,1980)。早期的明星代言人都是真实人物(黄晓赟和董天策,2005)。随着网络和信息技术的发展,虚拟人物也逐渐成为有影响力的代言人(Leung等,2022)。当前针对虚拟代言人的研究主要集中于商业场景:例如Miao等(2022)按照相貌和行为的类人度将虚拟代言人分为四类。Zhou等(2024)发现虚拟代言人适用于心理距离比较远的产品,如依靠视觉评价的产品;对于依靠触觉或者嗅觉评价的产品,真人代言更好。当前对慈善场景中虚拟代言人的研究比较少,所以本文重点梳理真实代言人在慈善场景中的相关研究。

针对代言人在慈善募捐领域的应用,Wheeler(2009)研究发现,明星代言人能够凭借自己的吸引力提高募捐广告的可信度,进而提升募捐效果。Wymer和Drollinger(2015)也发现代言人的专业知识与受欢迎程度对捐助意愿有显著正向影响。类似地,Martín-Santana等(2018)发现,代言人的可信度对提升公众的献血意愿有重要作用。Bargoni等(2023)在众筹背景下探讨了社交媒体上的“网红”代言对融资意愿的影响,发现与奖励众筹相比,捐助众筹中“网红”代言的感知一致性会提高消费者的融资意愿。通过梳理文献发现,募捐领域对代言人的研究聚焦于真实明星代言人;然而,随着信息技术的发展,虚拟明星代言人已经开始进入公益领域并发挥作用,针对虚拟明星代言人的研究既可以拓展代言人领域的研究文献,又可以为现实问题提供理论指导。而且,将虚拟明星代言人与真实明星代言人进行对比研究,有助于厘清两者的作用边界;这也是本文研究的主要问题。

三、假设提出(一)基于心理距离的匹配效应

心理距离是一个以自我为中心的构念,即人们将自我视为参照点,根据其他事物距离自己的远近评估两者之间的心理距离(Trope和Liberman,2010)。心理距离通过影响人们对事物的解释水平而影响他们对该事物的认知和态度。解释水平是指个体对事物表征的抽象程度,高抽象程度即为高解释水平,低抽象程度则为低解释水平(Yan等,2016)。事物的抽象程度(即对应的解释水平)与个体表征的解释水平达成一致时,对个体态度和行为的影响最显著(Trope和Liberman,2010),称之为解释水平的匹配效应。

现有文献发现,当人们处于高低不同的解释水平时,他们的关注点不同,因此企业或组织要设计差异化的影响策略,以获得匹配效应。例如,产品销售领域的文献发现:在高解释水平,消费者侧重理性评价,企业可以通过强调产品的功能价值诉求促进购买;在低解释水平,消费者倚重情感评价,企业可以通过强调产品的体验价值诉求促进购买(Yan等,2016)。品牌代言领域的文献发现:名人代言能有效促进奢侈品或地位性产品的销售,这是因为代言人与所代言的产品与消费者的心理距离都较远(Winterich等,2018);而普通代言人因为与消费者的心理距离更近则更能有效拉近品牌与消费者之间的心理距离(Fleck等,2014)。在捐助领域,消费者解读金钱时处于低解释水平,所以内容具体的捐助诉求更能有效刺激金钱捐助,而消费者解读时间时处于高解释水平,所以内容抽象的捐助诉求更能有效刺激时间捐助(MacDonnell和White,2015);另外,全球身份的捐助者(高解释水平)相对于本地身份的捐助者(低解释水平)更愿意帮助远距离的求助者(Wang等,2021)。

1.求助者群体类型(非人类和人类)与捐助者之间的心理距离

与人类求助者相比,非人类求助者往往与捐助者的心理距离更远,原因有两个方面。第一,自我分类理论强调个体会自动地将人或事物分类,而分类标准则是事物之间的相似性。而且,在分类过程中,自我是一个重要参考,人们根据其他事物与自我的相似度建构出内外群体之分(Weiss,2022):如果救助对象是人,他们与捐助者同属于人类,拥有相似的外形和心理精神结构,捐助者将其视为内群体(Lafferty和Edmondson,2014),与其心理距离较近,因而会采用低解释水平进行处理;相反,非人类求助者则由于与捐助者之间的巨大差异而往往被视为外群体,捐助者与其心理距离较远,因而会采用高解释水平进行处理。第二,如果救助对象是人,捐助者更容易对其经历和遭遇感同身受,将自己带入救助对象的角色,更容易对其产生共情,从而拉近两者之间的心理距离;反之,如果救助对象为非人类,捐助人难以体会到其经历和遭遇,难以产生共情,这导致两者之间的心理距离较远。

2.明星代言人类型(虚拟和真实)与捐助者之间的心理距离

除了救助对象之外,不同代言人与捐助者之间也存在心理距离上的差异,本文认为虚拟明星代言人相对于真实明星代言人与捐助者之间的心理距离更远,原因有以下三个方面:首先,从视觉效果上来说,具体性(concreteness)反映了图像看起来真实和生动的程度(Forsythe等,2008)。募捐广告中的真实明星代言人反映了客观的人类特征,图像风格更加具体;相比之下,虚拟明星代言人是基于人类特征的主观描绘,图像风格更抽象。这种视觉效果上的差异导致虚拟明星代言人与捐助者的心理距离较大。其次,基于自我分类理论,个体从自我的最高水平——人类出发,将其他事物排除在人类群体之外(Lafferty和Edmondson,2014)。所以,非生命形式的虚拟明星代言人与捐助者之间的心理距离更远,更容易激发高解释水平的心理表征。最后,从存在的空间距离来看,真实明星代言人与捐助者生活在同一个现实世界,彼此间的空间距离较近;而虚拟明星代言人只存在于虚拟世界,与捐助者之间存在天然的次元壁,空间距离感知更加遥远。

综上,基于与捐助者的心理距离差异,不同类型的明星代言人会激发捐助者不同的解释水平。即捐助者面对心理距离较远的虚拟明星代言人更可能采用高解释水平,而面对心理距离较近的真实明星代言人则倾向于采用低解释水平。明星代言人与捐助者之间的心理距离与求助者(非人类和人类)与捐助者之间的心理距离会形成匹配效应,进而影响捐助意愿。因此,本研究提出以下假设:

H1:明星代言人类型与求助者类型对捐助意愿存在显著的交互作用:

H1a:当求助者为非人类时,相比于真实明星代言人,采用虚拟明星代言人更有利于提升捐助意愿;

H1b:当求助者为人类时,相比于虚拟明星代言人,采用真实明星代言人更有利于提升捐助意愿。

(二)明星代言人类型与求助者类型心理距离的匹配提高加工流畅度

加工流畅度(processing fluency)是指个体对加工信息的难易程度的感知(Graf等,2018)。相较于低加工流畅度,高加工流畅度意味着个体只需投入较少努力便能够准确识别和理解信息。加工流畅度的根源在于信息设计与消费者思维模式的匹配度,高匹配度能够提高消费者对信息处理的流畅度。如相关研究发现:当消费者处于整体思维模式时提供抽象信息,当他们处于局部思维模式时提供具体信息,可以提高加工流畅度(Dhar和Kim,2007);当消费者处于趋利型思维模式时提供收益型信息,当他们处于避害型思维模式时提供风险型信息,可以提高加工流畅度(Goodman和Malkoc,2012);当消费者处于高解释水平时提供价值型信息,当他们处于低解释水平时提供便利型信息,也有助于提高加工流畅度(Hodges等,2024)。现有研究已经证明,加工流畅度会显著影响个体对外界信息的判断、对广告效果的评价、对产品的购买意愿以及环境保护行为等(孙瑾和苗盼,2018):高加工流畅度可以提高消费者对信息的信任度和好感;而低加工流畅度则会降低消费者的态度和信任(Hodges等,2024)。

在本文中,人类求助群体与捐助者心理距离近,捐助者在低解释水平上处理捐助诉求,更偏好具体信息;所以,采用真实明星代言人更符合捐助人的思维模式,有助于提高他们对募捐信息的加工流畅度。相对而言,非人类求助群体与捐助者共同特征较少,导致心理距离较远;此时,捐助者在高解释水平上处理捐助诉求,更偏好抽象信息。由于虚拟明星代言人是数字化设计的,与人类差异性较大,与捐助者的心理距离较远。所以,针对非人类求助者采用虚拟明星代言人更符合捐助人的思维模式,有助于提高募捐信息的加工流畅度。高加工流畅度有助于提高捐助者对募捐信息的信任度和好感,从而提高他们的捐助意愿。综上,在明星代言人类型与求助者类型对捐助意愿产生的交互影响中,加工流畅度具有中介作用。

H2:明星代言人类型与求助者类型的交互作用通过影响消费者对信息的加工流畅度而影响他们的捐助意愿。

既然明星代言人类型与求助人类型是通过心理距离的匹配影响消费者对募捐信息的加工流畅度,并最终影响他们的捐助意愿的,那么是否可以通过调节募捐项目与捐助人之间的其他心理距离而提升募捐效果呢?根据文献,心理距离有三种类型:社会距离(social psychological distance)、时间距离(temperal psychological distance)和空间距离(sapcial psychological distance)(Trope和Liberman,2010);而且三者之间相互影响(Lee等,2017)。前文所论述明星代言人类型与求助人类型之间的匹配主要基于社会距离。在明星代言人类型确定的情况下,慈善组织还可以通过调节募捐项目本身的时间距离和空间距离来调节明星代言人类型与募捐项目的匹配度。

从时间距离看,研究证明以当前为参照点,当某件事情距离当前时间近时,人们与其心理距离近,并在低解释水平上进行处理;当某件事情距离当前时间远时,人们与其心理距离远,并在高解释水平上进行处理(Zhao和Xie,2011)。所以,虽然非人类救助对象与捐助者心理距离较远,但是如果针对该对象的募捐活动安排在近期,则有助于拉近其与捐助者之间的心理距离,提高其与真实明星代言人的适配性。类似地,从空间距离看,以观察者自己所在的方位为参照点,离该方位越近的对象与该观察者的心理距离越近,观察者越会在低解释水平上进行处理;与该方位越远的对象与该观察者的心理距离越远,观察者越会在高解释水平上进行处理(Wang等,2021)。所以,虽然人类救助对象与捐助者心理距离更近,但是该救助对象所处的空间距离与捐助者比较遥远,也会拉大两者之间的心理距离,提高与虚拟明星代言人的匹配度。由此,本文提出如下假设:

H3a:如果非人类救助对象在近时间距离进行募捐,则真实明星代言人的募捐效果优于虚拟明星代言人;

H3b:如果人类救助对象在远空间距离进行募捐,则虚拟明星代言人的募捐效果优于真实明星代言人。

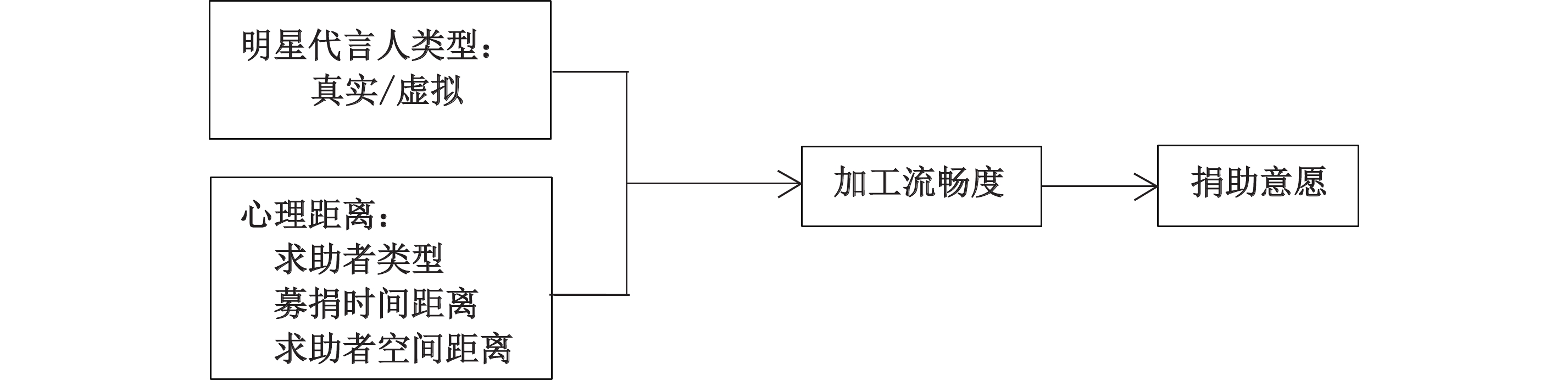

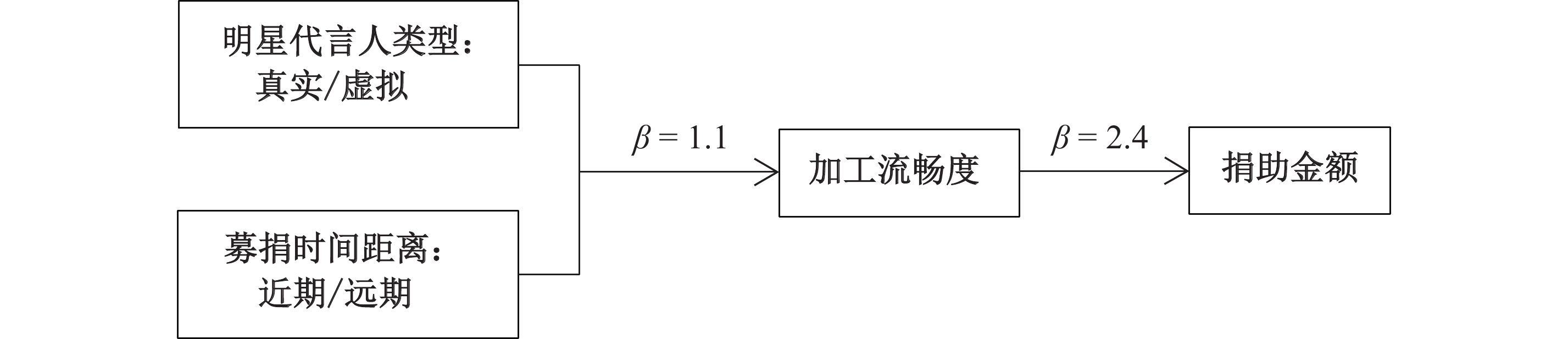

本研究的理论模型如图1所示。我们设计了四项实验检验上述假设。实验一检验明星代言人类型与求助人类型对慈善捐助意愿的交互作用,实验二检验加工流畅度的中介效应;实验三的两项子实验分别操控募捐项目的时间距离和空间距离,进一步揭示心理距离的内在机制。

|

| 图 1 本研究的理论模型 |

(一)实验目的

实验一的目的在于初步验证慈善募捐背景下的明星代言人类型(虚拟vs.真实)与求助者类型(非人类vs.人类)对捐助意愿的交互作用。即当求助者为非人类时,选择虚拟明星代言人要比选择真实明星代言人更能提高捐助意愿;而当求助者为人类时,真实明星代言人相比虚拟明星代言人对捐助意愿有更好的提升效果。本实验还加入无代言人的控制组,进一步了解捐助者对不同求助者的基础捐助水平,从而保证结果的稳健性。

(二)实验设计

实验一采用了3(明星代言人类型:无代言人vs.虚拟vs.真实)×2(求助者群体类型:非人类vs.人类)的组间因子设计,并通过调研平台Credamo以线上问卷的形式开展。

实验被试:实验一通过调研平台招募被试共300人,除去未通过注意力检测的2人,有效样本总计为298份。其中,男性样本135份,占比45.3%;女性样本163份,占比54.7%。年龄分布中21~30岁的样本占比52.7%,31~40岁的样本占比40.5%。样本的学历,本科及以上(包括硕士及博士研究生)占比88.3%。

实验材料:关于明星代言人的选择,本文参考免费午餐基金、它基金等国内常见的慈善组织在募捐项目中使用的代言人,从中分别选择5位虚拟偶像和5位真人明星,然后邀请某高校的10名大学生进行焦点访谈,并根据访谈反馈从中选择性别相同、被试熟悉和喜爱程度类似的洛天依和关晓彤分别作为虚拟明星和真实明星代言人。求助群体的设计参照现实中的慈善募捐项目,将荒漠环境作为非人类求助者,将失学儿童作为人类求助者。

本实验对因变量捐助意愿的测量借鉴了White和Peloza(2009)的研究,包括三个具体题项:“请问您对募捐广告中荒漠环境/失学儿童的捐助意愿是”(1=非常不愿意,7=非常愿意);“请问您愿意推荐别人向其进行捐助的可能性是”(1=非常不可能,7=非常可能);“请问您下次还愿意向其进行捐助的倾向性是”(1=非常低,7=非常高)。

实验程序:首先,被试被随机分到六种情境之一并阅读相应的情境材料:“某慈善组织携公益大使——虚拟偶像洛天依/关晓彤,正在发起名为‘荒漠环境拯救计划’/‘失学儿童圆梦计划’的慈善项目,旨在为荒漠环境/失学儿童募集善款。以下是该慈善项目的募捐广告,请仔细阅读并回答后续问题。”控制组两种情境下的材料不涉及任何有关代言人的内容,实验组被试看到有项目信息及代言人的募捐广告(为保证被试对广告内容的充分掌握,他们阅读广告的时间不低于90秒)。然后,被试需要汇报对代言人的好感度(朱华伟等,2022)——包括“我熟悉这个代言人”“我喜欢这个代言人”“我信任这个代言人”(1=完全不同意,7=完全同意),对募捐项目的认同程度——“我对‘荒漠环境拯救计划’/‘失学儿童圆梦计划’这一慈善项目本身的认同程度是?”(1=非常不认同,7=非常认同),以及捐助意愿量表。最后,被试提供包括性别、年龄段以及学历在内的人口统计信息。

(三)数据分析

操纵检验:方差分析发现,实验组中的被试对不同类型明星代言人的好感度无显著差异(M虚拟=5.60,SD=0.74,M真实= 5.64,SD=0.88,F(1,197)= 0.12,p=0.73)。类似地,被试对不同慈善项目的态度也不存在显著差异(M非人类=5.62,SD=1.04,M人类=5.68,SD=1.07,F(1,297)=0.25,p=0.62)。

主效应分析:首先在实验组中检验明星代言人类型对捐助意愿的影响,结果显示明星代言人类型对被试的捐助意愿无显著影响(M控制=5.66,SD=0.62,M虚拟=5.82,SD=0.58,M真实=5.83,SD=0.64,F(1,297)=2.27,p=0.11)。类似地,求助者类型对被试的捐助意愿也不存在显著影响(M非人类=5.71,SD=0.64,M人类=5.83,SD=0.59,F(1,297)=2.49,p=0.12)。在控制性别的影响后,明星代言人类型与求助者类型对被试的捐助意愿存在显著交互作用(F(1,297)=4.72,p=0.01),H1 得到验证。对比分析发现,当求助者来自非人类群体时,相比于真实明星代言人和无代言人,虚拟明星代言人能够有效提升被试的捐助意愿(M虚拟=5.90,SD=0.58,M真实=5.64,SD=0.62,M控制=5.60,SD=0.68,F(1,148)=3.37,p=0.037<0.05),无代言人与真实明星代言人对捐助意愿的影响不显著(M真实=5.64,SD=0.62,M控制=5.60,SD=0.68,F(1,97)=96.62,p=0.761),支持H1a;当求助者来自人类群体时,真实明星代言人比虚拟明星代言人和无代言人更能提高被试的捐助意愿(M真实=6.01,SD=0.60,M虚拟=5.74,SD=0.57,M控制=5.73,SD=0.55,F(1,148)=3.72,p=0.027<0.05),虚拟明星代言人和无代言人对捐助意愿的影响不显著(M虚拟=5.74,SD=0.57,M控制=5.73,SD=0.55,F(1,97)=96.76,p=0.897),支持H1b。

(四)结果讨论

实验一验证了本研究的H1,即明星代言人类型与求助者类型对捐助意愿存在显著的交互作用。具体而言,当求助者来自非人类群体时,相比真实明星代言人和无代言人,选择虚拟明星代言人能使捐助者产生更高的捐助意愿;当求助者来自人类群体时,相比虚拟明星代言人和无代言人,选择真实明星代言人更有利于提升捐助意愿。

五、实验二:加工流畅度的中介效应检验(一)实验目的

实验二的目的有两个方面:一是更换明星代言人类型和求助者群体类型的刺激材料,并增加捐助金额作为因变量,提高研究结果的稳健性;二是考察加工流畅度在其中的中介作用。

(二)实验设计

本实验采用2(明星代言人类型:虚拟vs.真实)×2(求助者群体类型:非人类vs.人类)的组间因子设计,并同样通过调研平台Credamo以线上问卷的形式开展。

实验被试:实验二通过调研平台招募被试共300人,除去未通过注意力检测的11人,有效样本总计为289份。其中,男性样本122份,占比42.2%;女性样本167份,占比57.8%。年龄段集中于21~30岁以及31~40岁,共占比83.7%。学历方面,本科及以上(包括硕士及博士研究生)占比87.5%。

实验材料:本实验遵循与实验一同样的方法选择明星代言人以及求助人。考虑到代言人的性别差异,本次选择男性代言人;根据访谈反馈选择了性别相同、被试熟悉和喜爱程度类似的叶修和许光汉分别作为虚拟明星和真实明星代言人。类似地,本实验参照现实中的慈善项目,选择流浪动物作为非人类求助者,孤寡老人作为人类求助者。

变量测量:实验二对捐助意愿的测量与实验一保持一致,此外参考Savary等(2015)的研究测量捐助金额,题项为:“完成此次调研任务后,假设您将获得20元的现金奖励,请问您愿意为募捐广告中的流浪动物/孤寡老人提供的捐助金额是多少?(捐助金额范围应为0~20元,取整数)”。加工流畅度的测量借鉴Lee和Aaker(2004)的量表,包括三个题项:“看完该募捐广告后,我认为这个广告很简单”“我认为这个广告容易理解 ”“我能够清楚理解这个广告”(1=完全不同意,7=完全同意)。此外,既有研究发现,由于募捐时需要描述救助对象的困境,易引发捐助者的负面情绪反应,如内疚和悲伤等(Lin等,2023),而这些情绪反应也是导致捐助者进行捐助的重要因素(White和Peloza,2009),因此需要检测情绪是否也具有中介作用。实验二参考前人的测量方法,用三个题项测量情绪:“看完该募捐广告后,我此刻的心情是……”(1=很差,7=很好);“看完该募捐广告后,我此刻的心情是……”(1=很伤心,7=很开心);“看完该募捐广告后,我此刻的心情是……”(1=很消极,7=很积极)。

实验程序:实验程序与实验一类似,被试被随机分到四种情境之一并阅读相应的情境材料:“某慈善组织携公益大使——虚拟偶像叶修/许光汉,正在发起名为‘流浪动物无忧计划’/‘孤寡老人温暖计划’的慈善项目,旨在为流浪动物/孤寡老人募集善款。”另外,本实验测量被试对募捐广告中明星代言人和求助人的心理距离感知,参考Dubois等(2016)的测量方式,包括四个题项:“我认为该代言人/求助者和我关系很远”;“我认为该代言人/求助者和我有很强的关系”(反向计分);“我在心理上感觉该代言人/求助者与我很遥远”;“我在心理上感觉与该代言人/求助者很难产生联结”(1=完全不同意,7=完全同意)。

(三)数据分析

操纵检验:方差分析显示,被试对不同类型明星代言人的态度无显著差异(M虚拟=5.25,SD=1.16,M真实=5.38,SD=1.15,F(1,288)=0.94,p=0.33);对不同类型慈善项目的认同也没有显著差异(M非人类=5.79,SD=0.85,M人类=5.65,SD=1.13,F(1,288)=1.44,p=0.23)。

针对心理距离的分析结果显示:与真实明星代言人相比,被试对虚拟明星代言人的感知心理距离更远(M虚拟=3.65,SD=1.79,M真实=3.20,SD=1.68,F(1,288)=4.79,p=0.023);类似地,被试对非人类求助者的感知心理距离更远(M非人类=3.48,SD=1.70,M人类=3.04,SD=1.42,F(1,288)=5.73,p=0.017<0.05)。

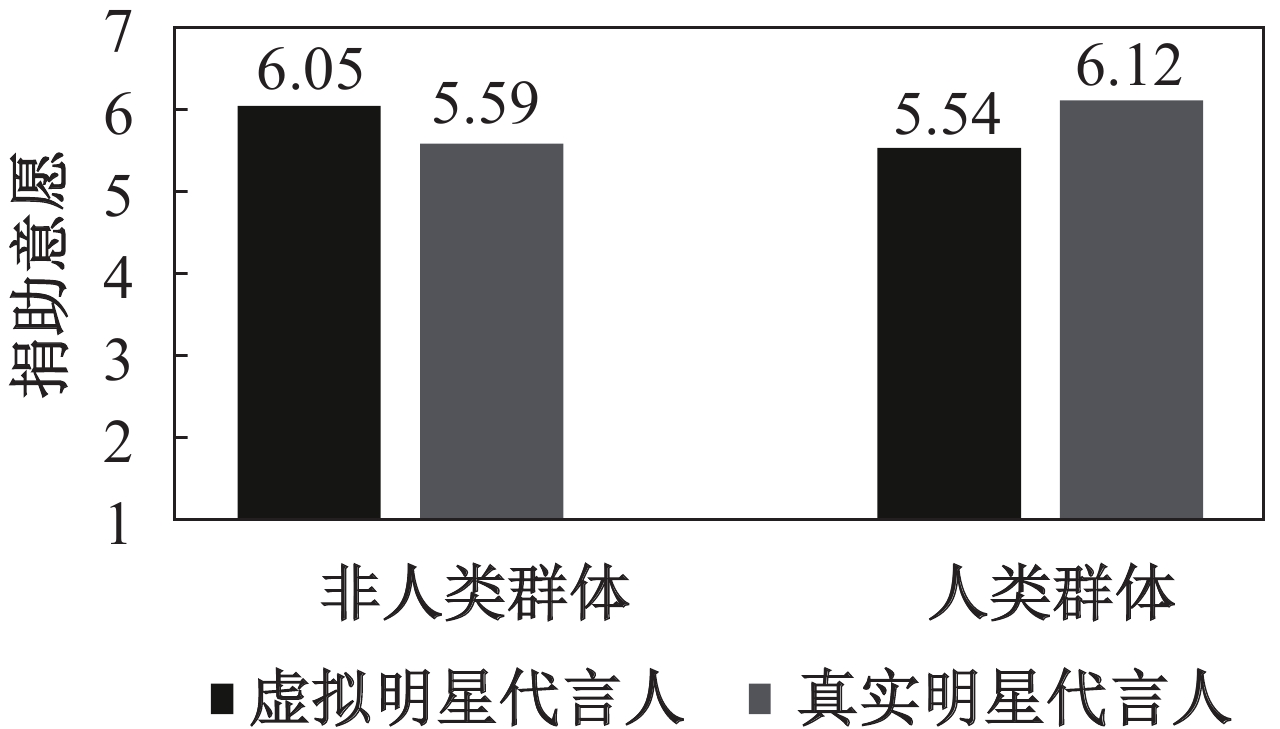

交互效应分析:F检验结果显示,明星代言人类型对被试捐助意愿的影响无显著差异(M虚拟=5.80,SD=0.88,M真实=5.85,SD=0.79,F(1,288)=0.28,p=0.60),求助者类型对被试的捐助意愿也不存在显著影响(M非人类=5.82,SD=0.78,M人类=5.83,SD=0.89,F(1,288)=0.01,p=0.92)。然而,在控制性别的影响后,明星代言人类型与求助者类型对被试的捐助意愿存在显著的交互作用(F(1,288)=30.92,p<0.001)。对比分析结果显示(参见图2),当求助者来自非人类群体时,虚拟明星代言人能够有效提升捐助意愿(M虚拟= 6.05,SD=0.48,M真实= 5.59,SD=0.95,F(1,146)=13.98,p<0.001),再次支持H1a;当求助者来自人类群体时,真实明星代言人更能提高被试的捐助意愿(M真实=6.12,SD=0.45,M虚拟=5.54,SD=1.11,F(1,141)=16.83,p<0.001),再次支持H1b。

|

| 图 2 明星代言人类型与求助者类型对捐助意愿的交互作用 |

稳健性检验:为提高结果的稳健性,以捐助金额为因变量进行分析。结果显示明星代言人类型和求助者类型对捐助金额均无显著主效应,但是存在显著交互作用(F(1,288)=22.47,p<0.001)(控制性别的影响)。当求助者来自非人类群体时,虚拟明星代言人带来更高的捐助金额(M虚拟=15.28,SD=4.58,M真实=12.19,SD=5.31,F(1,146)=14.28,p<0.001);当求助者来自人类群体时,真实明星代言人更有利于提升被试的捐助金额(M真实=15.11,SD=4.96,M虚拟=12.46,SD=5.71,F(1,141)=8.78,p=0.004)。代言人类型与求助人类型的交互效应再次得到支持。

中介效应检验:以加工流畅度为因变量,以性别为控制变量,对明星代言人类型和求助者类型的交互作用进行方差分析。结果显示二者的交互作用对加工流畅度存在显著影响(F(1,288)=28.28,p<0.001):当求助者来自非人类群体时,虚拟明星代言人的加工流畅度更高(M虚拟=6.26,SD=0.45,M真实=5.81,SD=0.79,F(1,146)=17.96,p<0.001);当求助者来自人类群体时,真实明星代言人的加工流畅度更高(M真实=6.27,SD=0.40,M虚拟=5.92,SD=0.82,F(1,141)=10.84,p=0.001)。

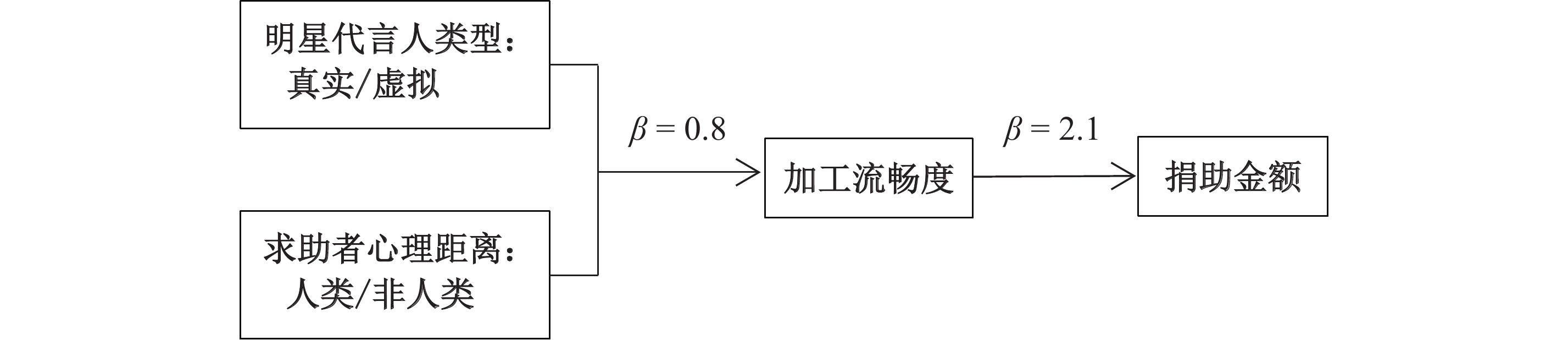

在此基础上,我们参考Preacher等(2007)提出的Bootstrap法,检验加工流畅度的中介效应。以求助者类型为自变量,以代言人类型为调节变量,以加工流畅度为中介变量,以捐助金额为因变量,模型选择Model 7,样本量设定为

|

| 图 3 明星代言人类型与求助者心理距离对捐助金额交互作用的路径分析结果 |

潜在中介效应检验:将情绪作为因变量,对明星代言人类型和求助者类型进行方差分析,结果显示二者的交互作用对被试情绪不存在显著影响(F(1,288)=1.21,p=0.27)。随后Bootstrap分析结果显示,在95%的置信区间内,中介效应区间包含0(LLCI=−

(四)结果讨论

实验二通过更换刺激物以及增加捐助金额作为因变量,再次验证了本研究的H1,提升了研究结果的稳健性。此外,本实验还验证了加工流畅度在明星代言人类型和求助者类型对捐助意愿交互作用中的中介效应,并排除了情绪的替代解释。

六、实验三:救助对象类型的心理距离探析实验三(包含实验3a和实验3b)旨在进一步探讨心理距离的作用机制,即表明人类救助对象和非人类救助对象的本质差异是心理距离。其中,实验3a针对非人类救助对象,通过操纵募捐项目的时间距离表明真实明星代言人对近时间距离的募捐项目更有效;实验3b 针对人类救助对象,通过操控求助人的空间距离揭示虚拟明星代言人对远空间距离的募捐项目更有效。

(一)实验3a:时间距离对非人类救助对象的影响

1.实验流程

实验设计:实验3a采用2(明星代言人类型:虚拟vs.真实)×2(时间距离:远vs.近)的组间因子设计,通过调研平台Credamo以线上问卷的形式开展。

实验被试:实验3a通过调研平台招募被试共240人,除去未通过注意力检测的8人,有效样本总计为232份。其中,男性样本110份,占比47.4%;女性样本122份,占比52.6%。年龄段集中于21~30岁以及31~40岁,共占比86.6%。学历方面,本科及以上(包括硕士及博士研究生)占比91.4%。

实验材料:实验3a对明星代言人类型的选择方法与之前的实验一致,此次选择了性别相同、被试熟悉和喜爱程度类似的许星悠和郑希怡分别作为材料中的虚拟明星和真实明星代言人。本实验选择海洋环境作为非人类求助者。因变量测量捐助意愿及捐助金额,此外参考Ein-Gar和Levontin(2013)的研究对捐助时间也进行了测量,具体题项为:“该项目同时呼吁有条件的人们通过学习有关知识和参与宣传活动等方式来为海洋环境保护贡献力量。请问您每个月愿意为其提供的时间是多少?(时间范围应为0~30小时,取整数)”对于新设的远/近心理距离组别,参考Zhao等(2007)利用募捐项目的启动时间加以操控:远心理距离下募捐项目的启动时间为一年后;近心理距离下募捐项目的启动时间为一周后。

2.数据分析

操纵检验:方差分析显示,被试对不同类型明星代言人的好感度无显著差异(M虚拟=4.35,SD=1.37,M真实=4.43,SD=1.46,F(1,231)=0.19,p=0.67)。对心理距离的分析显示,虚拟明星代言人的感知心理距离比真实明星代言人更远(M虚拟=3.69,SD=1.67,M真实=3.22,SD=1.69,F(1,231)=4.41,p=0.037<0.05);类似地,不同时间距离组别同样存在显著差异(M远 =5.42,SD=1.26,M近=2.16,SD=0.83,F(1,231)=539.66,p<0.001),材料操纵成功。

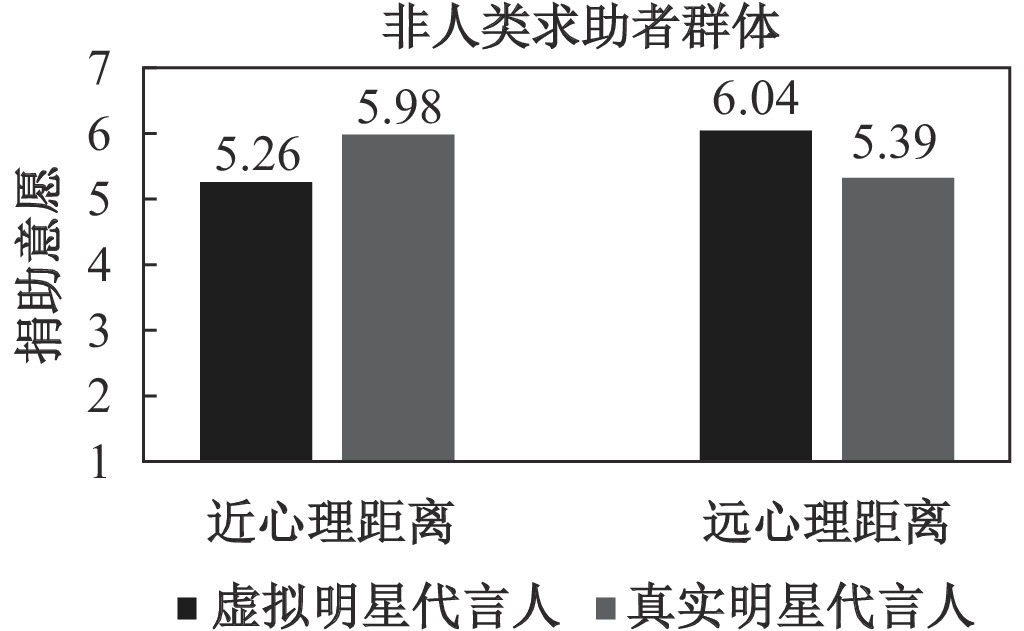

主效应分析:首先检验明星代言人类型对捐助意愿的影响,结果显示明星代言人类型对被试捐助意愿无显著影响(M虚拟= 5.65,SD=1.14,M真实=5.69,SD=1.04,F(1,231)=0.07,p=0.79);时间距离对被试捐助意愿也不存在显著影响(M远=5.71,SD=0.93,M近=5.63,SD=1.22,F(1,231)=0.39,p=0.53)。然而在控制性别的影响后,明星代言人类型与时间距离对被试的捐助意愿存在显著的交互作用(F(1,231)=25.43,p<0.001)。具体而言(参见图4),当非人类求助者的募捐项目启动时间较远时,虚拟明星代言人可以显著提高捐助意愿(M虚拟=6.04,SD=0.61,M真实=5.39,SD=1.09,F(1,114)=15.92,p<0.001);当非人类求助者的募捐项目启动时间较近时,真实明星代言人可以显著提升被试的捐助意愿(M真实=5.98,SD=0.90,M虚拟=5.26,SD=1.39,F(1,116)=11.02,p=0.001)。

|

| 图 4 明星代言人类型与时间距离对捐助意愿的交互作用 |

稳健性检验:为提高结果稳健性,我们分析了代言人类型与时间距离对捐助金额和捐助时间的影响。结果显示,上述交互作用对捐助金额的作用显著:当时间距离较远时,虚拟明星代言人显著提升捐助金额(M虚拟=37.16,SD=10.52,M真实=31.79,SD=15.11,F(1,114)=4.90,p=0.029<0.05);当时间距离较近时,真实明星代言人显著提升被试的捐助金额(M真实=37.61,SD=12.31,M虚拟=30.21,SD=14.17,F(1,116)=9.12,p=0.003<0.01)。然而,明星代言人类型与时间距离的交互作用对捐助时间无显著作用:当时间距离较远时,虚拟明星与真实明星代言人在提升捐助时间方面无显著差异(M虚拟=14.34,SD=7.83,M真实=13.58,SD=8.74,F(1,114)=0.25,p=0.62);这可能是由于时间对于我们而言本身比较抽象,处于相对较远的心理距离(MacDonnell和White,2015),从而导致代言人的影响不显著。当时间距离较近时,真实明星代言人更有利于提升被试的捐助时间(M真实=16.80,SD=7.95,M虚拟=12.07,SD=8.05,F(1,116)=10.21,p=0.002)。

中介效应检验:方差分析显示,在控制性别的影响后,明星代言人类型和时间距离对加工流畅度存在交互作用(F(1,231)=22.71,p<0.001):当募捐项目的启动时间较远时,虚拟明星代言人的加工流畅度更高(M虚拟=6.14,SD=0.63,M真实=5.77,SD=0.92,F(1,114)=6.38,p=0.013<0.05);当募捐项目的启动时间较近时,真实明星代言人具有更高的加工流畅度(M真实=6.27,SD=0.51,M虚拟=5.55,SD=1.25,F(1,116)=16.90,p<0.001)。

在此基础上再次参考Preacher等(2007)提出的Bootstrap法,检验加工流畅度在明星代言人类型(虚拟=0,真实=1)和心理距离(远心理距离=0,近心理距离=1)对捐助意愿交互作用中的中介效应。以明星代言人类型为自变量,以心理距离为调节变量,以加工流畅度为中介变量,以捐助金额为因变量进行分析,模型选择Model 7,样本量设定为

|

| 图 5 明星代言人类型与募捐时间距离对捐助金额交互作用的路径分析结果 |

(二)实验3b:空间距离对人类救助对象的影响

1.实验设计

实验3b与实验3a同样采用2(明星代言人类型:虚拟vs.真实)×2(空间距离:远vs.近)的组间因子设计,并通过Credamo平台以线上问卷的形式开展。

实验被试:实验3b通过调研平台招募被试共240人,除去未通过注意力检测的7人,有效样本总计为233份。其中,男性样本101份,占比43.3%;女性样本132份,占比56.7%。年龄段集中于21~30岁以及31~40岁,共占比88.8%。学历方面,本科及以上(包括硕士及博士研究生)占比92.2%。

实验材料:实验3b选择白血病儿童患者作为人类求助者群体,明星代言人类型的材料选择以及加工流畅度、捐助意愿、捐助金额、捐助时间等的测量与实验3a相同。对于空间距离,参考刘新燕等(2021)的研究:远空间距离情境中白血病儿童患者来自西藏偏远地区;近空间距离情境中白血病儿童患者来自被试的家乡。

2.数据分析

操纵检验:首先检验被试对不同类型明星代言人的好感度是否存在差异。方差分析显示,被试对不同类型明星代言人的好感度无显著差异(M虚拟=4.56,SD=1.31,M真实=4.59,SD=1.30,F(1,232)=0.02,p=0.88)。此外,对心理距离的操控检验结果显示,虚拟明星代言人的感知心理距离更远(M虚拟=3.79,SD=1.63,M真实=3.31,SD=1.39,F(1,232)=6.07,p<0.05);被试对西藏地区患者的感知心理距离较远(M远=5.75,SD=1.06,M近=3.29,SD=1.76,F(1,232)=167.47,p<0.001)。

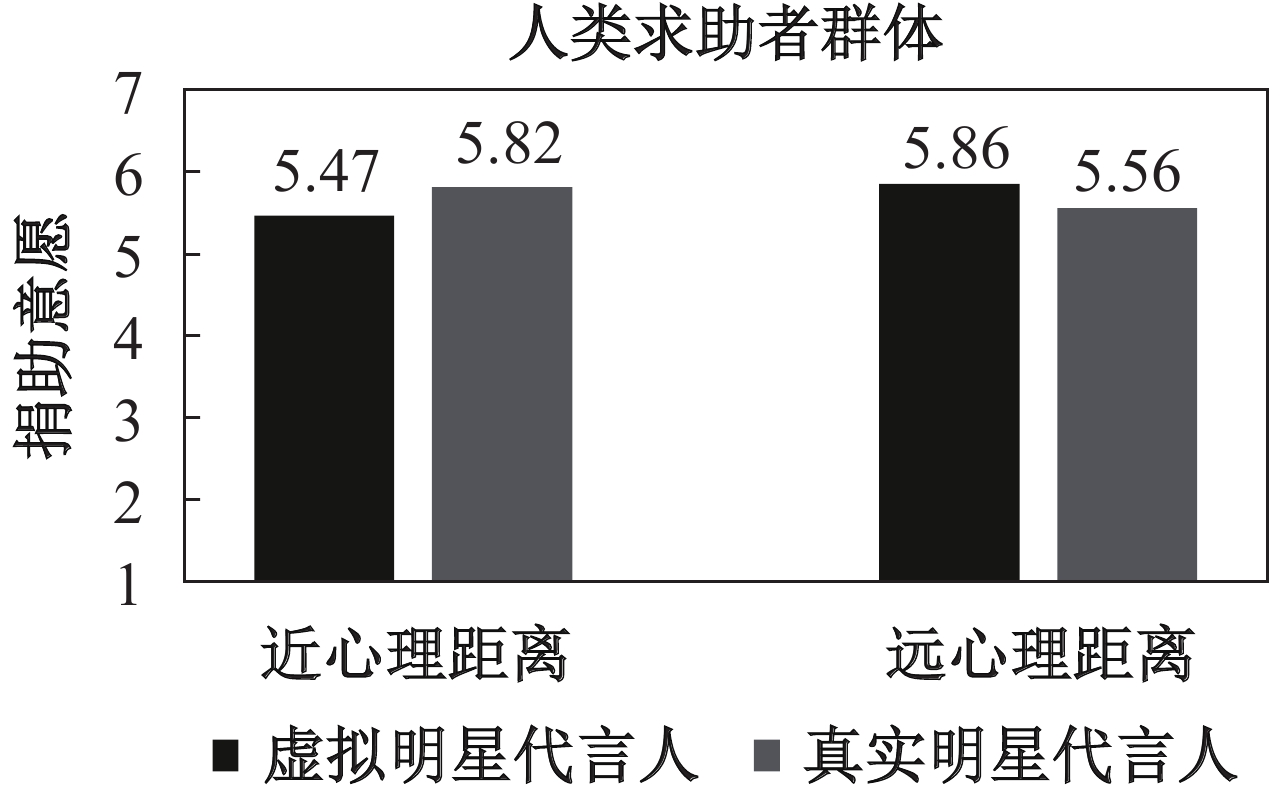

交互效应分析:F检验显示明星代言人类型对被试的捐助意愿无显著影响(M虚拟=5.67,SD=0.84,M真实=5.69,SD=0.90,F(1,232)=0.04,p=0.84);心理距离对被试的捐助意愿也不存在显著影响(M远=5.71,SD=0.80,M近=5.65,SD=0.93,F(1,232)=0.31,p=0.58)。然而,明星代言人类型与空间距离对被试的捐助意愿存在显著的交互作用(F(1,232)=8.17,p=0.005<0.01)。对比分析显示(参见图6),在控制性别的影响后,当患者的空间距离较近时,真实明星代言人在提升捐助意愿方面更有效(M真实=5.82,SD=0.90,M虚拟=5.47,SD=0.93,F(1,115)=4.13,p=0.045<0.05);当患者的空间距离较远时,虚拟明星代言人更有利于提升被试的捐助意愿(M虚拟=5.86,SD=0.68,M真实=5.56,SD=0.89,F(1,116)=4.07,p=0.046<0.05)。

|

| 图 6 明星代言人类型与空间距离对捐助意愿的交互作用 |

稳健性检验:为提高结果稳健性,实验3b以捐助金额和捐助时间分别作为因变量,再次对上述效应加以检验。结果显示,在捐助金额为因变量的条件下,面对空间距离较近的人类求助者,真实明星代言人在提升捐助金额方面更有效(M真实=39.24,SD=10.98,M虚拟=33.96,SD=16.42,F(1,115)=4.16,p=0.044<0.05);而对于空间距离较远的人类求助者,虚拟明星代言人可以更有效地提高捐助金额(M虚拟=37.75,SD=13.89,M真实=33.24,SD=12.62,F(1,116)=3.37,0.05<p=0.069<0.10)。

在捐助时间作为因变量的条件下,面对空间距离较近的人类求助者,真实明星代言人在提升捐助时间方面更有效(M真实=17.41,SD=8.77,M虚拟=14.07,SD=9.17,F(1,115)=4.01,p=0.047<0.05);而对于空间距离较远的人类求助者,虚拟明星代言人与真实明星代言人在对捐助时间的影响方面差异不显著(M虚拟=14.08,SD=9.48,M真实=13.95,SD=8.91,F(1,116)=0.01,p=0.94)。

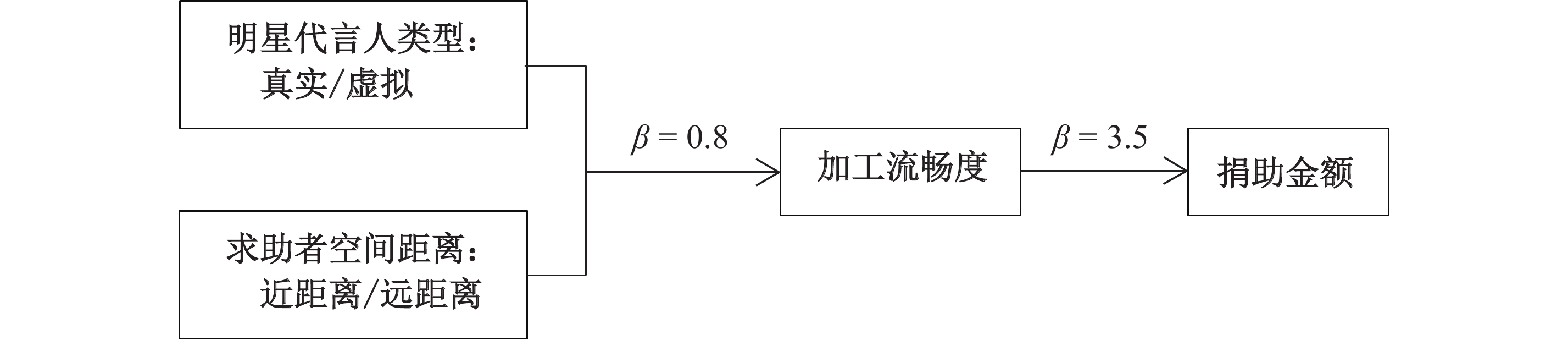

中介效应检验:首先分析明星代言人类型和空间距离对加工流畅度的交互作用。结果显示二者的交互作用显著(F(1,232)=20.86,p<0.001):当求助者所处的空间距离较远时,虚拟明星代言人带来更高的加工流畅度(M虚拟=6.01,SD=0.48,M真实=5.64,SD=0.83,F(1,116)=8.42,p=0.004<0.01);当求助者所处的空间距离较近时,真实明星代言人带来更高的加工流畅度(M真实=6.05,SD=0.59,M虚拟=5.56,SD=0.90,F(1,115)=12.45,p=0.001)。

在此基础上再次参考Preacher等(2007)提出的Bootstrap法,检验被试加工流畅度在明星代言人类型和空间距离对捐助意愿交互作用中的中介效应。以明星代言人类型为自变量,以心理距离为调节变量,以加工流畅度为中介变量,以捐助金额为因变量,模型选择Model 7,样本量设定为

|

| 图 7 明星代言人类型与求助者空间距离对捐助金额交互作用的路径分析结果 |

3.结果讨论

实验3a采用时间距离、实验3b采用空间距离分别操控心理距离,再次证明了明星代言人类型与求助者类型对捐助意愿产生交互作用的根源是彼此间心理距离的匹配效应,从而进一步深化了对研究机制的理解 。

七、研究结论(一)结果讨论

本研究在慈善募捐背景下通过四项实验证明了明星代言人类型和求助人心理距离对捐助意愿存在显著的交互作用,并在此基础上基于加工流畅性理论对其内在作用机制进行了探究。实验一发现,当求助者来自非人类群体时,选择虚拟明星代言人更能增强捐助者的捐助意愿;当求助者来自人类群体时,选择真实明星代言人对捐助意愿有更好的提升效果。实验二再次验证了明星代言人类型与求助者类型的交互效应,提升了结果的稳健性;此外,实验二验证了加工流畅度的中介效应。最后实验三通过对募捐项目时间距离和求助者空间距离的操控进一步深挖后揭示了心理距离的内在作用机制:通过操控社会距离、时间距离或空间距离,慈善组织可以调整捐助人与募捐项目的心理距离,从而提高捐助人对信息处理的流畅度,进而提高他们的捐助意愿。

(二)理论贡献

首先,本文丰富了捐助领域的代言人研究。既有文献涉及的代言人选择中的类型比较主要发生在真实代言人之间——如明星和专家、国外明星与国内明星等,探究他们之间的差异(黄晓赟和董天策,2005;Bargoni等,2023),对于新兴的虚拟代言人涉及较少(朱华伟等,2022),而且既有研究主要聚焦于商业领域(Miao等,2022)。相对于既有文献,本文有如下贡献:第一,相对于既有研究主要聚焦于商业领域虚拟代言人的运用(Miao等,2022),本文首次将虚拟明星代言人引入募捐研究领域,拓展了应用场景;第二,基于虚拟明星代言人与真实明星代言人在心理距离方面的差异,提出并发现二者在募捐情境下有各自的适用群体,厘清了二者的适用边界;第三,本文也是首次将人们对人类和非人类求助群体的捐助行为整合在一起进行分析,并证明了人类与非人类求助人的本质区别在于他们与捐助人的心理距离不同,这也是心理距离在亲社会领域的运用。

其次,本文拓展了对救助对象的研究。既往文献对于救助对象或者聚焦于人(Su等,2024),或者聚焦于环境(White等,2019),鲜有文献将两者结合在一起进行研究。本文提出并发现,不同救助对象需要选择不同类型的代言人,其根本原因是他们与捐助人的心理距离有差异。另外,从救助对象与募捐代言人的匹配探究代言人的选择也是新的研究视角,所以,本文不仅拓展了救助对象的研究范围,而且深化了募捐代言人的文献。

(三)管理意义

首先,为慈善组织选择公益代言人提供了参考。除了真实明星代言人之外,虚拟明星代言人也成为众多慈善组织选择代言人的新宠。而且,真实明星代言人的社会形象具有不确定性,一个负面新闻就可能给明星的社会形象带来严重的负面影响;相对而言,虚拟明星代言人的社会形象完全依靠所属公司的设计和打造,更具有稳定性。所以,虚拟明星代言人可以成为慈善组织的新选择。另外,实践中真实明星代言人和虚拟明星代言人的适用情境并不清楚。本文通过研究发现,在慈善募捐领域,真实明星代言人适用于与捐助人心理距离较近的场景,如求助者为人类,或救助对象与捐助人在空间距离上比较接近,或募捐活动安排在近期等;而虚拟明星代言人适用于与捐助者心理距离较远的场景,如求助者是非人类群体,或救助对象与捐助人在空间距离上比较遥远,或募捐活动安排在远期。所以,本文不仅为慈善组织提供了代言人的新选择,也厘清了不同明星代言人的适用场景。

其次,本文揭示了心理距离在捐助诉求设计方面的重要性。第一,慈善组织在设计捐助诉求时要考虑其与捐助人的心理距离,并根据心理距离的远近选择适当的代言人;在心理距离较近时选择真实明星代言人,在心理距离较远时采用虚拟明星代言人,可以有效提高募捐效果。第二,当前慈善组织在设计捐助诉求时,总是倾向于拉近与捐助者之间的心理距离,认为求助者与捐助者之间的心理距离越近,捐助者就越愿意帮助他们;但是本研究发现,如果慈善组织采用的是虚拟明星代言人,则拉远求助人与捐助人之间的心理距离才能优化募捐效果。第三,心理距离并非一成不变,而是可以通过多种手段进行调节和操控。正如本文所示,慈善组织可以从时间距离、空间距离和社会距离三个方面调节捐助人与救助对象的心理距离,还可以通过强调两者的共性或异性等方式调节两者之间的心理距离,从而促进求助者和捐助者之间心理距离的匹配,提高捐助者对整体募捐信息的加工流畅度,从而提高募捐效果。

(四)局限与展望

本研究通过实验尽管取得了一些有价值的结论,但自身仍存在一定局限性,有待未来进一步改进。首先,研究数据主要来源于年轻群体,后续研究可以考虑进一步扩大实验样本的覆盖人群,从而提升研究结论的稳健性。其次,在对代言人类型的探讨上,先前研究已经证明除明星代言人以外,专家、企业管理者、典型消费者也是有效的代言人类型。因此,当虚拟代言人与真实代言人以上述身份出现时,本文的研究结论是否会发生变化同样是未来值得探讨的问题。最后,受限于篇幅,本文对个人捐助影响因素的探讨主要集中在求助者与募捐信息设计两个维度,还有其他影响因素也值得研究。例如项目的完成时间,这会影响到捐助者对自己捐助效果的评价(Waites等,2023),是未来需要进一步研究的方向。未来研究可以考虑在本文的基础上结合捐助者自身特征差异如独立导向还是关联导向,探究公益代言人的选择问题。

| [1] | 黄晓赟, 董天策. 名人是否该为不实代言广告负责——从名人代言风波谈起[J]. 新闻知识, 2005(6): 17–19. |

| [2] | 苏凇, 黄劲松. 关于逆营销的效果研究: 基于CLT理论的视角[J]. 管理世界, 2013(11): 118–129. |

| [3] | 孙瑾, 苗盼. 近筹vs.远略——解释水平视角的绿色广告有效性研究[J]. 南开管理评论, 2018, 21(4): 195–205. |

| [4] | 朱华伟, 苏羽, 冯靖元. 代言人类型和产品创新类型对创新产品购买意愿的交互影响[J]. 南开管理评论, 2022, 25(6): 118–127,158. |

| [5] | Bargoni A, Giachino C, Battisti E, et al. The effects of influencer endorsement services on crowdfunding campaigns[J]. Journal of Services Marketing, 2023, 37(1): 40–52. |

| [6] | Burgoyne C B, Young B, Walker C M. Deciding to give to charity: A focus group study in the context of the household economy[J]. Journal of Community & Applied Social Psychology, 2005, 15(5): 383–405. |

| [7] | Dhar R, Kim E Y. Seeing the forest or the trees: Implications of construal level theory for consumer choice[J]. Journal of Consumer Psychology, 2007, 17(2): 96–100. |

| [8] | Dubois D, Bonezzi A, De Angelis M. Sharing with friends versus strangers: How interpersonal closeness influences word-of-mouth valence[J]. Journal of Marketing Research, 2016, 53(5): 712–727. |

| [9] | Ein-Gar D, Levontin L. Giving from a distance: Putting the charitable organization at the center of the donation appeal[J]. Journal of Consumer Psychology, 2013, 23(2): 197–211. |

| [10] | Fisher R J, Ma Y. The price of being beautiful: Negative effects of attractiveness on empathy for children in need[J]. Journal of Consumer Research, 2014, 41(2): 436–450. |

| [11] | Gao H C, Jia H, Guo B X. Resources available for me versus us: Implications for mitigating consumer food waste[J/OL]. Journal of Marketing Research, https://doi.org/10.1177/00222437231162615, 2023-02-24. |

| [12] | Goodman J K, Malkoc S A. Choosing here and now versus there and later: The moderating role of psychological distance on assortment size preferences[J]. Journal of Consumer Research, 2012, 39(4): 751–768. |

| [13] | Graf L K M, Mayer S, Landwehr J R. Measuring processing fluency: One versus five items[J]. Journal of Consumer Psychology, 2018, 28(3): 393–411. |

| [14] | Hilbig B E, Glöckner A, Zettler I. Personality and prosocial behavior: Linking basic traits and social value orientations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2014, 107(3): 529–539. |

| [15] | Hodges B T, Estes Z, Warren C. Should your slogan be likable or memorable? It probably can’t be both[J]. Harvard Business Review, 2024, 102(1): 24–26. |

| [16] | Kim D J M, Yoon S. Guilt of the meat-eating consumer: When animal anthropomorphism leads to healthy meat dish choices[J]. Journal of Consumer Psychology, 2021, 31(4): 665–683. |

| [17] | Lafferty B A, Edmondson D R. A note on the role of cause type in cause-related marketing[J]. Journal of Business Research, 2014, 67(7): 1455–1460. |

| [18] | Lee A Y, Aaker J L. Bringing the frame into focus: The influence of regulatory fit on processing fluency and persuasion[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2004, 86(2): 205–218. |

| [19] | Lee H, Fujita K, Deng X Y, et al. The role of temporal distance on the color of future-directed imagery: A construal-level perspective[J]. Journal of Consumer Research, 2017, 43(5): 707–725. |

| [20] | Lee S, Winterich K P, Ross W T. I’m moral, but I won’t help you: The distinct roles of empathy and justice in donations[J]. Journal of Consumer Research, 2014, 41(3): 678–696. |

| [21] | Leung F F, Gu F F, Li Y W, et al. Influencer marketing effectiveness[J]. Journal of Marketing, 2022, 86(6): 93–115. |

| [22] | MacDonnell R, White K. How construals of money versus time impact consumer charitable giving[J]. Journal of Consumer Research, 2015, 42(4): 551–563. |

| [23] | Martín-Santana J D, Reinares-Lara E, Reinares-Lara P. Using radio advertising to promote blood donation[J]. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 2018, 30(1): 52–73. |

| [24] | Miao F, Kozlenkova I V, Wang H Z, et al. An emerging theory of avatar marketing[J]. Journal of Marketing, 2022, 86(1): 67–90. |

| [25] | Mowen J C, Brown S W. On explaining and predicting the effectiveness of celebrity endorser[J]. Advances in Consumer Research, 1980, 8(4): 437–444. |

| [26] | Nai J, Narayanan J, Hernandez I, et al. People in more racially diverse neighborhoods are more prosocial[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2018, 114(4): 497–515. |

| [27] | Preacher K J, Rucker D D, Hayes A F. Addressing moderated mediation hypotheses: Theory, methods, and prescriptions[J]. Multivariate Behavioral Research, 2007, 42(1): 185–227. |

| [28] | Salnikova E, Strizhakova Y, Coulter R A. Engaging consumers with environmental sustainability initiatives: Consumer global–local identity and global brand messaging[J]. Journal of Marketing Research, 2022, 59(5): 983–1001. |

| [29] | Savary J, Goldsmith K, Dhar R. Giving against the odds: When tempting alternatives increase willingness to donate[J]. Journal of Marketing Research, 2015, 52(1): 27–38. |

| [30] | Small D A, Verrochi N M. The face of need: Facial emotion expression on charity advertisements[J]. Journal of Marketing Research, 2009, 46(6): 777–787. |

| [31] | Smith R W, Faro D, Burson K A. More for the many: The influence of entitativity on charitable giving[J]. Journal of Consumer Research, 2013, 39(5): 961–976. |

| [32] | Su L, Sengupta J, Li Y W, et al. “Want” versus “need”: How linguistic framing influences responses to crowdfunding appeals[J]. Journal of Consumer Research, 2024, 50(5): 923–944. |

| [33] | Trope Y, Liberman N. Construal-level theory of psychological distance[J]. Psychological Review, 2010, 117(2): 440–463. |

| [34] | Waites S F, Farmer A, Hasford J, et al. Teach a man to fish: The use of autonomous aid in eliciting donations[J]. Journal of Marketing Research, 2023, 60(5): 950–967. |

| [35] | Wang Y J, Kirmani A, Li X L. Not too far to help: Residential mobility, global identity, and donations to distant beneficiaries[J]. Journal of Consumer Research, 2021, 47(6): 878–889. |

| [36] | Weiss L. Egocentric processing: The advantages of person-related features in consumers’ product decisions[J]. Journal of Consumer Research, 2022, 49(2): 288–311. |

| [37] | Wheeler R T. Nonprofit advertising: Impact of celebrity connection, involvement and gender on source credibility and intention to volunteer time or donate money[J]. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 2009, 21(1): 80–107. |

| [38] | White K, Habib R, Hardisty D J. How to SHIFT consumer behaviors to be more sustainable: A literature review and guiding framework[J]. Journal of Marketing, 2019, 83(3): 22–49. |

| [39] | White K, Peloza J. Self-benefit versus other-benefit marketing appeals: Their effectiveness in generating charitable support[J]. Journal of Marketing, 2009, 73(4): 109–124. |

| [40] | Wymer W, Drollinger T. Charity appeals using celebrity endorsers: Celebrity attributes most predictive of audience donation intentions[J]. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2015, 26(6): 2694–2717. |

| [41] | Yan D F, Sengupta J, Hong J W. Why does psychological distance influence construal level? The role of processing mode[J]. Journal of Consumer Research, 2016, 43(4): 598–613. |

| [42] | Zhao M, Hoeffler S, Zauberman G. Mental simulation and preference consistency over time: The role of process-versus outcome-focused thoughts[J]. Journal of Marketing Research, 2007, 44(3): 379–388. |

| [43] | Zhou X Y, Yan X, Jiang Y W. Making sense? The sensory-specific nature of virtual influencer effectiveness[J]. Journal of Marketing, 2024, 88(4): 84–106. |