2024第46卷第11期

2.广东外语外贸大学 粤港澳大湾区研究院, 广东 广州 510420;

3.广东外语外贸大学 经济与贸易学院, 广东 广州 510420

2.Institute of Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510420, China;

3.School of Economics and Trade, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510420, China

对外直接投资(OFDI)是实现高水平对外开放的关键途径。在规模上,中国对外直接投资流量以10%的年均增长率迅速发展,2020年已成为全球对外投资第一大国,占比高达20%

政府采购是传导政策要求和施加政策影响的有效治理手段(韩旭和武威,2021),或有助于优化当前对外投资发展格局。理论上,政府采购既能发挥对微观主体的政策激励作用,改善供应商的国内经营业绩(张沁琳和沈洪涛,2020;Goldman,2020),又能实现宏观资源优化配置,以透明高效的财政资金使用满足社会公共需求。近年来,我国政府采购规模以13%的年均增长率扩张(2012—2021年),逐渐成为推动社会经济发展的重要政策工具之一。然而,对于政府采购在推动企业“走出去”开展对外投资方面能否发挥政策效果,尚未有文献开展系统研究。以往文献的主要观点是政府常规采购大部分份额仅涉及标准化商品和服务的购买(孙薇和叶初升,2023),能以稳定的需求维持企业的良好经营,但对培育企业在竞争更为激烈的国际市场中的比较优势作用有限。在全球数字化浪潮下,以深度的数字化变革构建自身发展优势是企业的必由之路,当研究视角聚焦数字领域的政府采购时,这种采购支持能否培育我国企业的数字化国际竞争力、推动企业“走出去”,正是本文的核心研究问题。

为回答前述问题,首先需要厘清政府数字采购的基本概念及其潜在作用。政府数字采购指的是政府通过公开招标的形式、在财政资金的支付保障下,将公共数字基础设施和数字化政务服务两大领域的公共项目,外包给中标企业完成的需求侧政府支持政策。从项目结果来看,地区内数字公共基础设施和数字政府治理体系的完善能提升当地企业的数字化转型水平(王海等,2023)和全要素生产率(彭远怀,2023)等核心竞争力。而对于直接参与建设过程的企业而言,政府数字采购项目对其内外部优势的培育理应产生更深刻的影响。一方面,政府数字采购会促使企业进行深度数字化转型,或有助于企业数字化国际竞争力的提升。另一方面,参与政府数字采购项目能传递企业偿债承诺可信和社会责任履行的积极信号,或将便利企业OFDI活动的外部资源获取。此外,政府数字采购能以需求项目引导数字资源在区域间的优化配置,或有助于实现各地协调并进“走出去”。综上所述,政府数字采购理应对实现对外投资的高质量发展大有裨益,深入研究政府数字采购对OFDI的影响效应和作用机理,既能在数字时代背景下以国际视角扩展政府市场化行为的研究,也对我国企业融入乃至引领数字经济全球产业链发展具有现实意义。

基于上述讨论,本文以2015—2021年中国沪深A股上市公司数据为研究对象,重点考察了政府数字采购对企业对外直接投资的可能影响和作用机理,并扩展分析了政府数字采购在国内国际双循环协调共进中的潜在政策功能。本文边际贡献主要体现在以下几个方面。第一,在研究视角方面,本文以推动企业OFDI为潜在政策目标,将数字领域细分维度下的政府采购政策效应拓展至海外场景,丰富了对外直接投资理论,也填补了数字经济中政府采购策略转变的研究空白。第二,在指标创新方面,本文基于中国政府采购网公布的详细合同内容,使用文本分析和机器学习方法,从近65万条政府采购文本信息中构建出政府数字采购指标,这或能为政府采购政策后续研究的指标构建提供启发。第三,在政策含义方面,本文综合评估了政府数字采购对不同产权、投资目的、行业和地区的企业形成的异质性影响,并从国内国际两个市场相互联动的视角对政府数字采购的对外投资效应展开深入分析,为政府以政策支持我国企业“走出去”、以需求引导“双循环”互促格局提供了重要参考。

二、制度背景与文献综述(一)制度背景

为“推进国民经济和社会信息化建设”,早在2005年,财政部、国家发改委、信息产业部便联合发布了《无线局域网产品政府采购实施意见》,强调对符合国家无线局域网安全标准的产品予以优先采购。此后,关于数字产品/服务的政府采购支持政策更多隐含于我国数字经济支持政策中,而较少在政府采购的相关法律或通知中明文规定。到了2017年,财政部印发的《政务信息系统政府采购管理暂行办法》中开始对数字产品/服务的采购提出统一要求:对于所有政府购买的“用于支撑政务部门履行管理和服务职能的各类信息系统”,其采购需求应当“落实政务信息系统整合共享要求”“体现公共数据开放有关要求”和“符合安全审查和保密要求”。这实际上对所有政府采购的数字产品/服务都提出了兼容性、稳定性、安全性方面的严格规定。而到了2023年,政府数字采购需求标准密集出台,囊括绿色数据中心、数据库、操作系统等多达8项数字产品/服务,对相应产品/服务的性能、兼容性、信息安全和环境保护等均提出了全面而细致的要求。可见,从局域网到数据中心,政府数字采购政策随着数字技术的发展而不断完善、要求不断提高,政策本身的科学化、规范化水平也在随之进步,为我国数字产品/服务统一标准的推广和质量的提高提供了有力支持。

(二)文献综述

政府采购作为需求侧政府支持政策的关键手段,其经济效应得到了学界的广泛关注。早期研究主要聚焦政府采购对企业的经济激励。从市场角度看,政府采购能形成庞大且稳定的市场需求以实现规模经济和降低市场风险(Edler和Georghiou,2007),也能通过保障潜在投标人的平等待遇来刺激市场竞争(Gugler等,2015)。从信号传递的视角看,政府采购能传递企业业绩良好的积极信号和激励竞标者披露企业信息以降低信息不对称(Baldi等,2016)。这些优良特性对企业能产生多方面的有利影响,如提高企业全要素生产率(张沁琳和沈洪涛,2020)等。而随着政府采购规模的提高和流程的规范化,其依托政企供销关系落实国家战略性发展政策的微观治理作用逐渐显现,近年来不少文献对此进行了深入探讨。如韩旭和武威(2021)发现当采购订单到达一定规模后,政府采购能显著激励企业履行社会责任行为,发挥了推动政企协同扶贫的政策效果。孙薇和叶初生(2023)的研究表明政府创新采购能对企业产生显著的创新激励作用,有助于推进创新强国建设。

与本文主题密切相关的另一系列文献是对外直接投资影响因素的相关研究。理论层面,关于发达国家的对外直接投资活动决定因素的解释,较具代表性的国际生产折衷论(Dunning,1977)认为企业的对外直接投资由所有权优势、内部化优势和区位优势决定,这一范式对企业开展跨国投资活动的动机和条件做出了系统全面的解释。作为主流理论的补充,一些学者也对发展中国家的对外投资活动进行了研究。如Wells(1983)提出发展中国家的跨国公司能依靠与当地技术水平接近的“小规模技术”,形成投资于发展中国家的技术优势。又如葛顺奇和罗伟(2013)指出,发展中国家在某些成熟行业的成本优势相比已经标准化的技术能创造更多价值,由此催生了发展中国家对发达国家技术密集公司的投资。实证研究方面,一批基于企业内部视角的研究发现,企业的全要素生产率(田巍和余淼杰,2012)和融资能力(刘莉亚等,2015)等因素都会影响其对外直接投资决策。另一批基于外部环境视角的研究则指出,东道国的政治环境(潘镇和金中坤,2015)和母国的政策支持(王碧珺和宋子威,2023)也是企业对外直接投资的关键推动因素。

上述文献给本文提供了有益启发,但也存在一些不足。一是关于政府采购政策对企业经营活动的影响研究集中于国内视角而未拓展至海外场景。政府采购法中规定政府采购应优先采购本国产品和服务,可见政府采购能发挥类似幼稚产业保护的效果。而当受保护产业形成竞争能力和比较优势后,理应走出国门参与国际竞争创造更多价值。因此,对政府采购政策效果的评价还应考察企业是否形成了国际竞争优势。二是未针对数字领域政府采购的政策效果进行独立探究。在数字技术、资源和标准逐渐成为国际竞争新前沿(陈昌盛等,2020)的背景下,数字能力已然成为了我国企业实现全球价值链地位攀升的核心驱动力。因此,将政府数字采购从整体中分离出来,探究其对企业数字能力的培育是否足以转化为国际竞争优势,是数字经济时代“走出去”战略研究的重要课题。

三、理论分析和研究假说(一)政府数字采购与企业对外直接投资

政府数字采购是将公共数字基础设施和数字化政务服务的优质公共需求外包给符合条件的企业满足的需求侧政府支持政策。这一政策能从动机和能力两方面激励企业加大对外直接投资。首先,从动机来看,根据内部化理论(Buckley和Casson,1976),当某些无形资产的外部交易市场不完全时,企业会建立内部市场来替代外部市场。政府数字项目的严格要求和市场前景催生了企业对国内供应不足的高技术零部件和数字核心技术的海外需求。此时,在发达国家技术出口的诸多限制下,一旦企业难以直接以国际贸易的形式购买国外先进技术(祁春凌等,2013),就会通过对外投资来实现关键技术的内部化。其次,从能力来看,政府数字采购能帮助企业嫁接政府海外资源并提升自身数字能力。其一,基于制度观的OFDI理论认为(Buckley等,2007),政府政策支持等制度因素对OFDI具有重要促进作用。政府数字采购塑造的良好政企关系有助于企业嫁接来自政府的海外资源,如获取来自驻外使馆的国外客户信息、利用政府间谈判解决贸易摩擦等(邓新明等,2014)。其二,政府数字采购能培育企业数字能力方面的国际竞争优势,从而赋能企业海外投资战略。原因在于,相比发达国家,我国数字经济在产业互联网领域存在明显短板、而在消费互联网领域则具有优势

H1:政府数字采购能促进企业开展对外直接投资活动。

(二)政府数字采购、企业数字化转型与企业对外直接投资

政府数字采购能促进企业后端生产流程和前端市场业务的数字化转型,为企业对外直接投资创造独特的国际竞争优势。首先,参与政府数字采购项目将直接推动企业后端生产环节的数字化升级。原因在于,新型基础设施建设等政府数字采购项目本质上是在大数据、区块链等新型数字技术的创新应用和跨界融合驱动下,创造数字领域公共产品或服务的过程(胡仙芝和刘海军,2022)。这一过程能促进中标企业生产环节的数字技术嵌入,并表现出对数字化资产和高技能劳动力的投入增加,以满足生产数字化对完善的ICT基础设施和高水平技术团队的要求。政府数字采购项目驱动下的生产数字化变革极大提高了企业生产效率,例如数据中心建设对低碳化、标准化和交付速度的要求就推动了传统建筑企业在信息技术支持下的生产智能化和模块化改造,提高了其生产效率。视角转向海外,参考国际生产折衷理论(Dunning,1977),较高的生产数字化、智能化水平使得企业相比其他海外竞争对手在单位生产成本方面具有独特优势,这能极大提升企业对外直接投资的可能性。另外,从固定成本补偿的角度看(葛顺奇和罗伟,2013),为弥补数字化投资的高额固定成本,企业也会积极开拓海外市场以谋求更高利润从而实现成本转嫁。

其次,政府数字采购也对企业前端市场业务的数字化变革产生着深远影响。从业务层面看,政府数字采购能提高企业项目建设经验和数字化转型收益预期,从而增强其经营战略中的数字化倾向。例如,借助参与数据中心建设积累的丰富经验,原先位于产业链上游的科华、佳力图等设备生产厂商开始尝试进入数字化投入更大、同时收益也更高的数据中心中游服务商领域,推动了传统行业围绕主营业务向数字产业链核心位置的进一步延伸

H2:政府数字采购通过激励企业数字化转型促进企业对外直接投资。

(三)政府数字采购、融资约束与企业对外直接投资

相比国内投资,对外直接投资需要承担高额的固定成本、沉没成本以及政治风险成本(Büthe和Milner,2008),因此企业的对外投资很大程度上依赖外部融资分担成本压力(刘莉亚等,2015)。但现实中,中国企业对外投资活动能得到的外部融资支持非常有限。中国贸促会研究院的调查数据显示,70%的中国企业依靠内部资金开展对外投资。政府数字采购支持能帮助企业降低融资成本,缓解对外投资融资约束。首先,从银行信贷角度看,根据信号传递理论,通过政府采购网站中对企业提供的数字化解决方案的性能、技术、服务等情况的权威而详尽的披露,中标政府数字采购订单能传递企业市场竞争力和未来盈利能力良好的积极信号,进而缓解银企信息不对称导致的企业融资约束问题、降低企业融资成本(Rajan,1992)。同时,完成政府数字采购订单很大程度上意味着企业对当前国家数字经济方针政策的响应程度得到政府认可,这使得企业更容易收获政策性银行信贷资金的青睐。此外,获得政府数字采购订单所展示的政企良好关系的信号意味着企业陷入经营困境时得到政府救助的更高可能性(Faccio,2006),因此有助于降低银行对企业违约风险的预期,破解企业因高风险溢价导致的高融资成本困境。最后,从供应链融资角度看,中标技术要求严格、市场竞争激烈的政府数字采购项目能提高企业的市场地位,进而增强企业的议价能力,降低企业获得供应商延期付款或客户预收货款等商业信用融资的成本(张新民等,2012)。鉴于此,本文提出:

H3:政府数字采购通过缓解企业融资约束促进企业对外直接投资。

(四)政府数字采购、企业声誉与企业对外直接投资

外来者劣势理论认为(Sethi和Guisinger,2002),信息不对称和合法性缺失导致的外来者劣势使得跨国企业相比本国公司在东道国市场面临着更多额外成本,这会抑制企业的对外投资活动。政府数字采购引致的良好企业声誉能够帮助企业克服外来者劣势,降低企业投资海外市场的不熟悉成本和歧视成本。一方面,声誉作为一项重要的无形资产,本身就具有展示企业产品/服务质量高、交易风险低的信号传递功能(Klein和Leffler,1981),因此能降低跨国企业因品牌和产品的信息缺失导致的不熟悉成本(Sethi和Judge,2009)。另一方面,参与建设涉及信息安全、节能环保、服务社会全体成员的数字领域公共需求项目所积累的声誉资本能通过海外子公司向东道国利益相关者传播,促使东道国认可企业的产品质量和服务水平,从而纠正东道国对发展中国家企业市场形象差、治理水平低、不值得信赖的固有偏见(Moeller等,2013),降低歧视成本。现实中也可见具有良好品牌声誉的企业能更为顺利地开展海外投资,如高品质、高速度的品牌形象就使得中交、中铁等中国基建企业对非洲等发展中国家的海外投资收获了众多认可。然而,企业声誉不会凭空产生,打造更优的品牌知名度和参与提供公共产品或服务是企业提高自身声誉的有效方式(黄速建等,2018)。从品牌知名度上看,中标政府数字采购订单,意味着企业数字解决方案经过了评审专家的论证以及政府的使用和认可,这些社会各界的认同比起企业自发的品牌宣传能产生更强烈的品牌知名度提升效果,是企业良好声誉的可信展示。从参与提供公共产品或服务来看,完善的数字基础设施和数字化的政务系统是社会各界对于安全可信的网络环境和高效便捷的政务服务的迫切需要,参与此类项目的建设体现了企业在满足社会需求、推动社会进步方面做出的努力,这种对于社会责任的积极承担能为企业带来良好声誉(Fombrun和Shanley,1990),克服外来者劣势。综上所述,获得政府数字采购支持提高了企业的品牌声誉和社会声誉,使其出海战略得到更多海外利益相关者的支持。因此,本文提出:

H4:政府数字采购通过提高企业声誉促进企业对外直接投资。

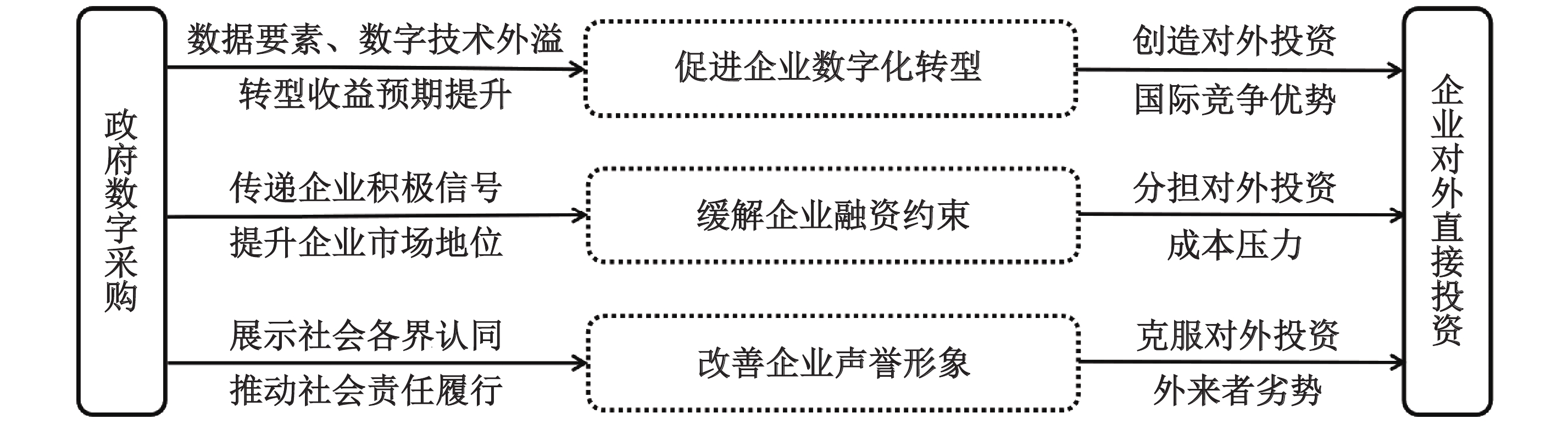

本文的机制分析框架如图1所示。

|

| 图 1 机理分析框架 |

(一)数据说明

本文以2015—2021年中国沪深A股上市公司为研究样本。政府采购数据来源于中国政府采购网、企业相关信息和财务指标主要来源于CSMAR上市公司数据库、专利文本信息数据来源于WinGo数据库。本文剔除了经营异常(ST、*ST和PT)、金融行业、主要指标缺失严重、上市时间少于2年的企业,并对所有连续变量进行了双侧1%的winsorize处理,最终获得

(二)模型设计

本文构建了如下基准估计模型以检验政府数字采购对企业对外直接投资的影响:

| $ {OFDI}_{it+1}={\alpha }_{0}+{\alpha }_{1}{DPP}_{it}+{\alpha }_{2}{Control}_{it}+Year+Firm+{\varepsilon }_{it} $ | (1) |

其中,i和t分别代表企业和年份。OFDIit+1是本文的核心被解释变量,代表企业i在t+1年的对外直接投资水平,后文均用F.OFDI表示;DPPit是本文的核心解释变量,表示企业i在t年获得的政府数字采购支持水平;Controlit为可能影响企业对外直接投资的控制变量组;Year和Firm则分别表示年份和企业固定效应;εit是随机误差项。

(三)变量说明

1.被解释变量:对外直接投资

企业对外直接投资(F.OFDI),采用企业次年OFDI流量规模衡量(考虑到政府数字采购对企业OFDI的作用可能存在时滞)。具体地,借鉴衣长军等(2018)的研究方法,首先收集样本公司年报披露的关联公司信息,将其中提及的注册地不在中国大陆的被关联企业视为其海外关联企业。当某一个或多个海外关联企业首次在某年年报披露中出现,便将上市公司该年新持有的海外关联企业股权份额与相应被关联企业的注册资本相乘后求和,即得出该年份目标企业的OFDI流量规模。其中,若已计算的海外关联企业股权份额或注册资本不变,则不再纳入后续年份的OFDI计算,若改变,则将其改变量计入当年OFDI流量规模计算。

2.解释变量:政府数字采购

政府数字采购(DPP),采用企业当年中标的政府数字采购订单金额与总资产的比值刻画。具体地,本文借鉴孙薇和叶初升(2023)的方法,按照下述流程构建该指标。首先,本文使用Python软件对手工收集的近年来国家数字经济政策和各地区的数字产品目录进行分词,经人工筛选后得出包括“智能仓库管理系统”和“云办公平台”等322个种子词。其次,基于近65万条政府采购合同文本内容中的重要信息(如“合同名称”“主要标的名称”等),结合机器学习方法对种子词进行扩充,最终得出包含

3.控制变量

根据已有文献的常见做法,本文对以下可能影响企业OFDI的因素进行了控制:企业年龄(age):以企业上市年份加1后取对数刻画。企业规模(size):以企业总资产的对数衡量。资本支出比例(capital):资本支出与总资产的比值;企业杠杆(lev):以总资产负债率来刻画。企业盈利能力(roa):用净资产收益率来衡量。企业价值(tq):用托宾Q值表示。股权结构(top10):用前十大股东持股比例来表示。出口意愿(export):用企业是否出口的虚拟变量反映。

(四)描述性统计

各变量的描述性统计结果显示

(一)基准回归结果

根据基准模型设定,本文对政府数字采购与企业对外直接投资间的潜在关系进行实证检验,表1汇报了模型(1)的基准回归结果。其中,第(1)列仅使用政府数字采购(DPP)与企业对外直接投资(F.OFDI)进行回归,系数结果显著为正。第(2)列是加入控制变量后的回归结果,政府数字采购(DPP)的回归系数保持正显著。第(3)列和第(4)列中分别在第(1)列和第(2)列的基础上加入了年份和企业双向控制效应,此时政府数字采购(DPP)的回归系数仍显著为正,体现出结果的稳健性。至此,本文假说1得以初步验证,即政府数字采购能增强企业出海寻求技术外溢的动机,也能帮助企业嫁接更多政府海外资源并提升其数字能力,最终激励了企业的对外直接投资。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| VARIABLES | F.OFDI | F.OFDI | F.OFDI | F.OFDI |

| DPP | ||||

| ( |

( |

( |

( |

|

| Constant | − |

− |

||

| ( |

( |

( |

( |

|

| Observations | ||||

| Adjusted R2 | ||||

| Controls | NO | YES | NO | YES |

| Year/Firm FE | NO | NO | YES | YES |

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著,括号内数值为聚类到企业层面的稳健标准误,下同。 | ||||

(二)稳健性检验

1.内生性检验

(1)工具变量法。本文变量间可能存在双向因果导致的内生性问题,即政府数字采购在促进对外直接投资的同时,企业对外直接投资的高水平也意味着其产品或服务的竞争力更强,因此更容易在政府数字采购招标竞争中胜出。为缓解内生性问题,本文选取样本企业所在行业在该年获得的政府数字采购平均订单规模作为政府数字采购的工具变量(IV)。其一,企业所属行业得到的政府数字采购支持平均水平与企业自身能得到的订单规模具有较强的关联性,满足相关性要求。其二,行业获得的政府数字采购平均规模难以对特定企业内部的国际化投资决策产生直接影响,符合排他性要求。工具变量第一阶段回归结果汇报于表2第(1)列,其系数显著为正,表明企业获得的政府数字采购订单规模与所在行业政府采购订单平均规模之间强正相关,加之弱工具变量检验中K-P rk LM统计值结果显著、C-D Wald F值大于临界值,证明本文工具变量选取有效合理。工具变量第二阶段回归结果汇报于表2第(2)列,从中可见政府数字采购(DPP)系数显著为正,验证了基准结果的稳健性。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| VARIABLES | DPP | F.OFDI | F.OFDI | F.OFDI |

| DPP | ||||

| ( |

( |

( |

||

| IV | ||||

| ( |

||||

| Constant | − |

− |

||

| ( |

( |

|||

| Observations | ||||

| Adjusted R2 | — | — | ||

| K-P rk LM | 16.59*** | |||

| C-D Wald F | 62.03 | |||

| K-P Wald rk F | 16.59 | |||

| Controls | YES | YES | YES | YES |

| Year/Firm FE | YES | YES | YES | YES |

(2)倾向得分匹配。为缓解处理组和控制组样本之间可能存在的样本自选择偏差问题,本文采用倾向得分匹配法(PSM)进行稳健性检验。首先,本文采用logistic回归计算出每个样本企业的倾向得分值。接着,以基准回归中的所有控制变量为匹配变量,分别以1:1和1:2的最近邻匹配方法,为处理组样本匹配倾向得分相似的控制组样本,最后对配对成功的样本进行双重差分回归,结果分别汇报于表2列(3)和列(4)。由检验结果可知,政府数字采购(DPP)的回归系数均保持正显著,说明在采用倾向得分匹配法控制样本选择偏误导致的内生性后,政府数字采购促进企业对外直接投资的结论仍然稳健成立。

(3)DID估计。为缓解政府数字采购在招标过程中受到的不可观测因素干扰对基准结果的影响,本文参考Krieger和Zipperer(2022)的研究方法,定义在样本期内获得政府数字采购订单的企业为处理组,其余企业为对照组。具体设定以下多期双重差分模型。

| $ {OFDI}_{it}={\beta }_{0}+{\beta }_{1}{treat}_{it}+{\beta }_{2}{Control}_{it}+Year+Firm+{\varepsilon }_{it} $ | (2) |

式中的treatit是关键变量,如果一家公司在样本期内的某一年获得了政府数字采购订单,则该年及以后年份的treatit取值为1,否则取值为零。检验结果可知基于事件研究法的平行趋势检验通过

2.考虑其他影响因素

(1)考虑遗漏变量问题。考虑到企业所在行业和省份随时间变化的不可观测宏观趋势对政府采购政策以及企业对外直接投资的可能影响,本文进一步控制了“行业×年份(Ind×Year FE)”以及“省份×年份(Prov×Year FE)”的固定效应,具体结果如表3第(1)(2)列所示。(2)剔除直辖市。考虑到北京、上海、天津、重庆四个直辖市的财政支出水平远超其他地市,其政府数字采购订单规模和标准也与其他地市处于截然不同的能级。因此本文剔除了直辖市样本以进行稳健性检验,表3第(3)列汇报了估计结果。(3)更替计量模型。考虑到企业对外直接投资存在较多零值,本文采用Probit模型考察政府数字采购是否提高了企业对外直接投资的概率,结果如表3第(4)列所示。上述结果均表明本文结论是稳健可靠的。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

| VARIABLES | F.OFDI | F.OFDI | F.OFDI | F.OFDI | F.OFDI_Num | DPP_Num | DPP_Dum |

| DPP | |||||||

| ( |

( |

( |

( |

( |

( |

( |

|

| Constant | − |

− |

− |

− |

− |

− |

− |

| ( |

( |

( |

( |

( |

( |

( |

|

| Observations | |||||||

| Adjusted R2 / Pseudo R2 | |||||||

| Controls | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| Year/Firm FE | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| Ind×Year FE | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO |

| Prov×Year FE | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO |

3.更换核心变量

考虑到核心变量的度量方法对回归结果产生的可能干扰,本文更换核心变量以进行稳健性检验。首先,以企业在第t+1年获得的对外直接投资合同数量(F.OFDI_Num)作为解释变量的替代测量,重新回归后结果汇报于表3第(5)列,可见政府数字采购(DPP)的回归系数仍然正显著。其次,分别以企业获得的政府数字采购合同数量、是否获得政府数字采购合同哑变量两种指标作为被解释变量的替代测量。结果如表3第(6)(7)列所示,可见上述政府数字采购替代指标的回归系数依然显著为正,与上文基准结论一致。

六、进一步分析(一)机制检验

本部分基于前文理论分析,从数字化转型、融资约束、声誉效应三个角度出发,从实证层面验证政府数字采购影响企业对外直接投资的机制。为了适度缓解内生性问题,本部分实证分析中的机制变量采用当期值,而政府数字采购则滞后一期处理,即构建如下回归模型。

| $ {mv}_{it}={\alpha }_{0}+{\alpha }_{1}{DPP}_{it-1}+{\alpha }_{2}{Control}_{it}+Year+Firm+{\varepsilon }_{it} $ | (3) |

上式中,i和t分别代表企业和年份。

1.数字化转型机制

数字化转型能极大增强企业数字能力方面的国际竞争优势。鉴于此,本文构建了数字化投入、战略、创新三方面的相应指标以进行机制检验。首先,本文利用Python软件爬取企业年报中关于数字化固定资产和无形资产投资的相关数据,用其资产金额对总投资的占比衡量企业数字化资产投资(invest)。其次,本文参考王锋和葛星(2022)的做法,采用本科及以上学历员工在员工总数中的占比衡量高技能劳动力(labour)。再者,参考吴非等(2021)的做法,以企业年报MD&A部分中数字化相关词汇的占比(乘以100)衡量企业数字化转型战略(edt)。最后,参考陶锋等(2023)的方法,将公司申请专利的IPC分类号与《数字经济核心产业分类与国际专利分类参照关系表(2023)》的国际专利分类号进行识别和匹配后,将其数字技术创新专利数量加1取对数,得到企业数字创新指标。估计结果如表4所列示,可见政府数字采购对于企业从生产流程(表现为数字化资产投资和高技能劳动力投入增加)到市场运营(表现为数字化转型战略部署和数字创新增加)的数字化转型均有显著提升作用,因此为企业对外直接投资创造了独特的国际竞争优势。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| VARIABLES | invest | labour | edt | innov |

| L.DPP | ||||

| ( |

( |

( |

( |

|

| Constant | − |

− |

− |

|

| ( |

( |

( |

( |

|

| Observations | ||||

| Adjusted R2 | ||||

| Controls | YES | YES | YES | YES |

| Year/Firm FE | YES | YES | YES | YES |

2.融资与声誉机制

较低的融资约束能分担对外直接投资的高额成本。鉴于此,本文参考魏志华等(2012)的研究方法,采用“财务费用与总负债之比”(Cost_1)以及“企业利息支出与总负债之比” (Cost_2)两个指标来衡量企业在资本市场的融资成本。结果分别汇报于表5第(1)(2)列,可见政府数字采购(L.DPP)的估计系数均显著为负,证实了获得政府数字采购支持能显著降低企业的融资成本,从而为企业对外直接投资活动提供充足的资金支持。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| VARIABLES | Cost_1 | Cost_2 | Rank_1 | Rank_2 |

| L.DPP | − |

− |

||

| ( |

( |

( |

( |

|

| Constant | − |

− |

− |

|

| ( |

( |

( |

( |

|

| Observations | ||||

| Adjusted R2 | ||||

| Controls | YES | YES | YES | YES |

| Year/Firm FE | YES | YES | YES | YES |

良好的企业声誉能帮助企业克服对外直接投资的“外来者劣势”。因此,参考管考磊和张蕊(2019)的做法,本文选择了资产总计、营业收入、净利润等共12个指标作为企业声誉评价指标

(二)异质性检验

1.产权异质性

政府数字采购的对外投资效应可能因企业产权属性而异。国有企业由于其特殊的市场地位,在资本、技术和政策资源占有等方面具有天然优势,而民营企业内部资源禀赋相对不足、外部融资渠道也有限,其国际化活动可能存在更多阻碍。鉴于此,本文根据控股股东的不同产权属性,将样本企业进一步细分为国有企业和民营企业后进行分组回归。结果如表6第(1)(2)列所示,可见政府数字采购(DPP)对国有企业的对外直接投资影响不显著,对民营企业的影响显著为正。可能的解释是,政府数字采购支持极大缓解了民营企业外部资金和内部资源不足的困境,因此对外直接投资促进效果显著。而国有企业融资渠道畅通,政策资源丰富,这些天然优势使其即使获得政府数字采购支持也难以对其对外投资决策产生有效影响。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| VARIABLES | 国有企业 | 民营企业 | 资源型 | 市场型 | 技术型 |

| DPP | − |

||||

| ( |

( |

( |

( |

( |

|

| Constant | − |

− |

− |

− |

− |

| ( |

( |

( |

( |

( |

|

| Observations | |||||

| Adjusted R2 | |||||

| Controls | YES | YES | YES | YES | YES |

| Year/Firm FE | YES | YES | YES | YES | YES |

2.投资异质性

政府数字采购的对外投资效应也可能因投资类型而异。资源寻求型OFDI以寻求东道国自然资源为目的,能为母公司提供母国短缺或开采受限的资源;市场寻求型OFDI以布局或拓展国际市场为目的,能为母公司寻求更广阔的市场空间,也能应对东道国的贸易壁垒;技术寻求型OFDI以寻求逆向技术外溢为目的,能提升母公司的技术研发和应用能力。投资目的不同,政策对其能发挥的驱动效果也可能因此存在差异。鉴于此,本文借鉴潘素昆和袁然(2014)的分类方法,以企业海外关联公司所属国家为划分标准,将企业对外直接投资分为资源寻求型、市场寻求型和技术寻求型三大类

3.行业和地区异质性

战略性新兴产业从事知识密集、新兴技术驱动的业务活动,非战略性新兴行业则主要使用成熟技术、从事传统经营活动,政府数字采购的对外投资效应可能因这种行业属性而异。因此,本文以国家统计局公布的《战略性新兴产业分类目录》为划分标准,将样本企业按是否属于战略性新兴行业重新分组,考察政府数字采购对外投资效应的行业异质性。表7第(1)(2)列的检验结果表明,政府数字采购(DPP)对战略性新兴行业企业的对外直接投资产生了显著的促进效果,而对于非战略性新兴行业的影响则不显著。可能的原因是,政府数字采购的数字化赋能作用在本就习惯于应用新兴技术的战略性新兴产业中影响更为明显而深远,因此更能提升该行业参与国际竞争的数字能力。而数字化赋能作用虽也提高了非战略性新兴产业企业的生产经营效率,但由于其利用新兴技术的经验较为缺乏,仍未达到参与激烈国际竞争所需的能力水平,故而影响不显著。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

| VARIABLES | 战略性新兴行业 | 非战略性新兴行业 | 中心城市 | 外围城市 | 全样本 | 中心城市 | 外围城市 |

| DPP | |||||||

| ( |

( |

( |

( |

||||

| CDPP | |||||||

| ( |

( |

( |

|||||

| DDPP | |||||||

| ( |

( |

( |

|||||

| Constant | − |

− |

− |

− |

− |

− |

− |

| ( |

( |

( |

( |

( |

( |

( |

|

| Observations | |||||||

| Adjusted R2 | |||||||

| Controls | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| Year/Firm FE | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

中心城市与外围城市在金融服务、人才供给等配套条件方面存在着巨大差距,这或将影响政府数字采购作用于当地企业时的效果。因此,本文根据样本企业注册地所在城市将样本分为中心城市(直辖市、副省级城市和省会城市)企业和外围城市(中心城市外的其余地级市)企业两组,进行分组检验。表7第(3)(4)列结果可见,政府数字采购(DPP)对中心城市企业对外直接投资的影响系数显著为正,而对外围城市企业的对外投资影响则不显著。原因可能在于,中心城市具有更开放的营商环境、更完善的金融服务和更专业的国际人才,这些良好的前置条件有利于政策效果的有效发挥。而外围城市由于对外直接投资所需的人力资本和配套服务的相对欠缺,政府数字采购难以有效促进企业对外直接投资的开展。

4.采购主体行政层级异质性

中央政府和地方政府在行政层级方面存在巨大差异,其采购订单的要求和规模也处于不同的等级,这或将导致其政策作用差异。鉴于此,本文将采购主体为中央政府的数字采购订单归类为中央采购,其余归类为地方采购后,进行异质性检验。表7第(5)至(7)列结果可见,中央政府数字采购(CDPP)显著促进了全样本企业的对外直接投资,但对于中心城市和外围城市分样本的企业对外直接投资,影响作用不显著。可能的原因是,整体而言,中央政府的数字采购具有更严格的要求,能产生更强的数字化转型驱动作用,因此对企业OFDI产生了有效激励。而分样本结果不显著的原因可能在于,中央政府数字采购的频率相对较低,相应的企业样本量本就较少,进一步分为两组后,样本规模不足导致无法提供充足的检验效力验证中央政府数字采购在中心和外围城市各自的对外投资效应。另外,地方政府数字采购(DDPP)显著促进了全样本企业和外围城市企业的对外直接投资,对中心城市企业的影响不显著。可能的原因在于,地方政府数字采购的技术要求恰到好处,进而产生的数字技术知识扩散效果对于企业整体或外围城市企业而言更容易被理解和推广,产生的OFDI激励效果也更显著。但是,规模和要求相对较低的地方政府数字采购对于技术能力和资源禀赋已经处于较高水平的中心城市企业而言,能产生的数字化国际竞争力的提升作用不明显。

(三)基于国内外双循环新发展观的拓展性分析

国内循环对国外循环具有赋能作用,在微观层面表现在我国的超大规模市场优势能为企业积累充裕的资金和资源,为其参与国际循环提供基本保障并创造竞争优势(裴长洪和刘洪愧,2021)。然而,各地地方政府为了保护辖区内经济利益而设立的行政壁垒,会导致国内的生产要素以及政策资源无法实现跨界畅通流动,不利于外循环的高水平推进。具体地,这种本地保护思想也可能影响政府数字采购与企业OFDI之间的关系。鉴于此,本文将中标企业注册地与采购主体(政府)所在地相同的政府数字采购订单定义为本地采购,否则为异地采购,以考察政府数字采购的跨区域属性在内循环赋能外循环过程中的异质影响。根据表8第(1)列回归结果可见,本地政府数字采购(ADPP)显著促进了企业对外直接投资,异地政府采购(FDPP)的影响则不显著。这表明在整体视角下,政府数字采购表现出以“小循环”推动“外循环”的“保护效应”。换言之,本地政府数字采购能通过对当地企业的保护性数字采购,引导辖区内数据要素和数字资源向本地企业倾斜,从而塑造本地企业数字化国际竞争力,推动企业“走出去”。而异地采购由于规模和距离的限制,整体而言产生的数字化转型激励效果有限,因此所发挥的以数字化赋能企业“走出去”的效果不显著。

| (1) | (2) | (3) | |

| VARIABLES | 全样本 | 中心城市 | 外围城市 |

| ADPP | |||

| ( |

( |

( |

|

| FDPP | |||

| ( |

( |

( |

|

| Constant | − |

− |

− |

| ( |

( |

( |

|

| Observations | |||

| Adjusted R2 | |||

| Controls | YES | YES | YES |

| Year/Firm FE | YES | YES | YES |

整体而言,尽管政府数字采购体现出以“小循环”推动“外循环”的“保护效应”,但聚焦不同城市功能维度时,各地政府数字采购在内外循环互动关系中发挥何种政策功能仍有待进一步探讨。以中心城市为核心的高水平城市群是构建双循环相互促进新发展格局的空间载体(刘秉镰等,2021),依托在数据、人才等高端要素资源以及国际影响力方面的禀赋优势,中心城市应以自身发展辐射引领外围城市共同“走出去”,实现外循环的高水平协调推进。鉴于此,本文在区分政府数字采购的本地或异地属性的基础上,进一步将样本企业按中心城市和外围城市分组,考察政府数字采购能否依托城市功能发挥畅通国内大循环、推动国际外循环的效果。回归结果汇报于表8第(2)(3)列,从中可见中心城市的政府数字采购对当地企业的对外直接投资产生了显著的促进效果,而对于外围城市,来自异地政府的数字采购可以显著推动当地企业的对外直接投资。这说明,在聚焦城市维度后,作为资源优化配置的手段,政府数字采购能够发挥畅通“国内大循环”、推动“国际外循环”的“协调效应”。原因在于,一方面,作为微观主体需求激励政策,中心城市的政府数字采购能为本地企业提供难得的前沿数字技术在超大规模市场的实验和应用机会,且同时辅以资金和声誉支持。这极大程度上激活了中心城市企业利用当地禀赋优势,以数字采购项目积累的技术经验提升自身提供国际化、专业化数字方案的能力,对企业的对外直接投资活动形成有效激励。另一方面,作为宏观资源优化配置手段,中心城市的政府数字采购能以优质需求项目畅通不同能级城市间的经济循环,引导信贷资金和数字资源向外围城市的扩散,破解外围城市企业配套服务设施不足、出海国际竞争优势缺乏的核心难题,推动外围城市与中心城市协调并进“走出去”。

七、研究结论与政策启示(一)研究结论

政府数字采购是以数字化转型赋能企业“走出去”优势、以数字资源优化配置构建新发展格局的重要政策工具。本文根据2015—2021年中国沪深 A 股上市公司数据,利用文本分析和机器学习技术创新性地从近65万条政府采购文本信息中筛选和构建了政府数字采购指标,进而系统梳理并全面检验了政府数字采购支持与企业对外直接投资间的密切联系。本文的主要结论是:其一,基准回归和机制检验结果表明,政府数字采购能显著促进企业对外直接投资,且这一效果通过促进企业数字化转型、缓解企业融资约束以及改善企业声誉形象三重机制实现。其二,异质性检验结果表明,政府数字采购对民营企业、开展市场或技术寻求型对外投资的企业、战略性新兴产业企业、中心城市企业的对外直接投资能产生更有效的促进效果。其三,基于国内外双循环新发展观的拓展性分析发现,中心城市政府数字采购需求的外溢能发挥畅通“国内大循环”、推动“国际外循环”的“协调效应”,地方政府数字采购所产生的整体对外投资促进效应更明显、对于外围城市对外投资的激励效应也更显著。

(二)政策启示

根据上述结论,本文提出以下政策启示。第一,应循序渐进地扩大数字领域公共设施或服务中企业参与的广度与深度。提高政府数字采购政策支持力度能培育我国企业数字化国际竞争力,助力更多企业走出去参与全球数字经济竞争与合作,这对于巩固我国数字经济发展优势、推动实现全球价值链地位攀升具有重要意义。第二,政府数字采购应充分考虑政策对于不同企业的差异性效果,实现精准施政,因势利导。对于对政府数字采购对外投资效应响应程度更大的民营企业、开展市场或技术寻求型对外投资的企业、战略性新兴产业企业、中心城市企业,可适当加大政策支持力度,如提供政府数字采购订单的同时辅以技术研发补贴经费支持、分享海外数字基建市场信息、率领经贸代表团出访海外市场等。第三,应充分发挥政府数字采购的资源优化配置作用。数字平台等政府间的数字采购合作项目能成为当前数据要素市场一体化建设和数字资源畅通流动新的政策抓手,实现以畅通的内循环带动外循环,构建内外互促的新发展格局。第四,利用好政府数字采购项目多方共建的优势,依托项目建设经验,推动产业链各环节、产学研多方共同参与数字技术标准和数据产权规则的制定。并借助企业走出去寻求技术溢出和市场拓展的机会,推动我国数字规则标准与东道国的融合互认,在全球数字经济治理中提出中国主张。

| [1] | 鲍静, 贾开. 数字治理体系和治理能力现代化研究: 原则、框架与要素[J]. 政治学研究, 2019(3): 23–32. |

| [2] | 陈昌盛, 许伟, 兰宗敏, 等. “十四五”时期我国发展内外部环境研究[J]. 管理世界, 2020, 36(10): 1–14,40. |

| [3] | 葛顺奇, 罗伟. 中国制造业企业对外直接投资和母公司竞争优势[J]. 管理世界, 2013(6): 28–42. |

| [4] | 管考磊, 张蕊. 企业声誉与盈余管理: 有效契约观还是寻租观[J]. 会计研究, 2019(1): 59–64. |

| [5] | 韩旭, 武威. 政府采购能够促进企业履行社会责任吗——基于精准扶贫视角[J]. 会计研究, 2021(6): 129–143. |

| [6] | 胡仙芝, 刘海军. 包容审慎监管: 论新基建监管框架构建的过渡性和开放性[J]. 管理世界, 2022, 38(2): 116–128,168,8. |

| [7] | 刘莉亚, 何彦林, 王照飞, 等. 融资约束会影响中国企业对外直接投资吗?——基于微观视角的理论和实证分析[J]. 金融研究, 2015(8): 124–140. |

| [8] | 裴长洪, 刘洪愧. 构建新发展格局科学内涵研究[J]. 中国工业经济, 2021(6): 5–22. |

| [9] | 彭远怀. 政府数据开放的价值创造作用: 企业全要素生产率视角[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(9): 50–70. |

| [10] | 孙薇, 叶初升. 政府采购何以牵动企业创新——兼论需求侧政策“拉力”与供给侧政策“推力”的协同[J]. 中国工业经济, 2023(1): 95–113. |

| [11] | 陶锋, 朱盼, 邱楚芝, 等. 数字技术创新对企业市场价值的影响研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(5): 68–91. |

| [12] | 王碧珺, 宋子威. 母国政府支持与企业对外直接投资绩效[J]. 国际经贸探索, 2023, 39(3): 53–70. |

| [13] | 王锋, 葛星. 低碳转型冲击就业吗——来自低碳城市试点的经验证据[J]. 中国工业经济, 2022(5): 81–99. |

| [14] | 王海, 闫卓毓, 郭冠宇, 等. 数字基础设施政策与企业数字化转型: “赋能”还是“负能”?[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(5): 5–23. |

| [15] | 谢红军, 吕雪. 负责任的国际投资: ESG与中国OFDI[J]. 经济研究, 2022, 57(3): 83–99. |

| [16] | 张沁琳, 沈洪涛. 政府大客户能提高企业全要素生产率吗?[J]. 财经研究, 2020, 46(11): 34–48. |

| [17] | 张新民, 王珏, 祝继高. 市场地位、商业信用与企业经营性融资[J]. 会计研究, 2012(8): 58–65. |

| [18] | Baldi S, Bottasso A, Conti M, et al. To bid or not to bid: That is the question: Public procurement, project complexity and corruption[J]. European Journal of Political Economy, 2016, 43: 89–106. |

| [19] | Beraja M, Yang D Y, Yuchtman N. Data-intensive innovation and the state: Evidence from AI firms in China[J]. The Review of Economic Studies, 2023, 90(4): 1701–1723. |

| [20] | Buckley P J, Clegg L J, Cross A R, et al. The determinants of Chinese outward foreign direct investment[J]. Journal of International Business Studies, 2007, 38(4): 499–518. |

| [21] | Edler J, Georghiou L. Public procurement and innovation—resurrecting the demand side[J]. Research Policy, 2007, 36(7): 949–963. |

| [22] | Faccio M. Politically connected firms[J]. American Economic Review, 2006, 96(1): 369–386. |

| [23] | Gugler K, Weichselbaumer M, Zulehner C. Competition in the economic crisis: Analysis of procurement auctions[J]. European Economic Review, 2015, 73: 35–57. |

| [24] | Moeller M, Harvey M, Griffith D, et al. The impact of country-of-origin on the acceptance of foreign subsidiaries in host countries: An examination of the ‘liability-of-foreignness’[J]. International Business Review, 2013, 22(1): 89–99. |

| [25] | Sethi D, Judge W. Reappraising liabilities of foreignness within an integrated perspective of the costs and benefits of doing business abroad[J]. International Business Review, 2009, 18(4): 404–416. |