2024第46卷第10期

2.厦门大学 经济学院, 福建 厦门 361005

2.School of Economics, Xiamen University, Xiamen 361005, China

人工智能(AI)指的是能够执行与人类智能相关的认知功能(如学习、互动和解决问题)的高能力或复杂机器(Nilsson,1971)。人工智能技术近年来快速进入工业场景,通过极大地提升生产效率成为组织获取竞争优势不可或缺的驱动力,也使人机交互成为未来工作场所的常见工作形式。人机交互

此时,组织创新优势的获得并不简单取决于智能技术的引入,而是来自在人机交互的工作方式中人类工作者与非人行动者AI扮演的角色是否有助于发挥各自的优势。只有当AI的技术优势激发而非抑制人类工作者的工作创新行为时,技术应用才能为组织带来竞争优势(Makarius等,2020)。然而,以往的研究在解析人机双方的角色优势时多聚焦于任务层面,认为在未来的分工中,认知分析任务更可能由AI执行(Huang和Rust,2018),而员工只需从事与情感和创造力相关的任务(Huang和Rust,2021),忽略了AI与人的这种竞合关系会随着时间相互转化(Makarius等,2020)

此外,值得注意的是员工对人工智能的感知存在差异,他们如何感知和评价人机交互这种全新工作模式是影响其工作创新行为的重要因素。员工普遍害怕未知的技术,这些技术带来了工作中的不确定性和压力,并被认为更多的是替代而非辅助他们(Dwivedi等,2019)。以往学者多专注于探索AI对员工技能的替代与互补效应(Kaplan和Haenlein,2020;Dwivedi等,2019),近期也有学者关注了工作和任务层面的人机合作带来的替代危机(Meng等,2024;Verma和Singh,2022),但遗憾的是尚未有研究关注“AI—人”在认知层面交互的全新工作方式所带来的技术替代感及其对工作创新行为的影响。综上所述,本文的研究旨在探索AI技术变革背景下人机在认知层面交互过程中的压力源特征,并在此基础上明晰两种不同的交互方式所构成的角色压力源对工作创新行为的影响机理及其调节手段,以更好地理解和把握以人工智能为代表的技术所引发的组织变革对员工的影响。

本文的边际贡献如下:第一,突破了传统人—技术互动关系的研究视角(岗位、任务等),从角色分工维度探索了AI与人的竞合关系;同时打破了以往将认知过程视为一个整体的隐含假设,拆解了不同认知阶段AI与人互动的特点。这样做的好处在于使得精准测量和区分互动类型成为可能,同时也为后续的压力认知评价和应对结果构建了更加具象的情景因素,更贴近人机交互的真实工作场景。第二,有别于以往将技术变革作为重大事件、职业或是任务压力源的视角,本文将AI技术视作职场中的“非人主体”,甚至视为人类员工的同事(co-worker),在此基础上探索了人与技术交互中的角色冲突形成的差异化压力源及其认知评价过程,并给予积极工作行为足够关注。第三,着眼于智能制造,结合中国传统工作价值观拓展了以白领员工为重心的认知评价研究。本研究聚焦于制造业中中高级技术人才对新技术的认知、适应行为,在优化量表的基础上,检验了中国特色的工作价值观——工匠精神在塑造和调节压力认知评价中扮演的角色,以更好地阐释技术变革中的中国组织变革问题。

二、理论基础与研究假设(一)理论基础

1.压力认知评价理论

压力认知评价理论(Lazarus和Folkman,1984)认为人在与环境的相互作用中产生应激,评价和应对是应激的两个重要认知过程。当潜在的压力源出现后,个体会先基于压力源在多大程度上对个人福祉造成影响进行初级认知评价,并产生三类评价结果:伤害/损失、威胁和挑战。在此基础上个体将评估自身用于处理评价结果的资源或能力,即次级评价过程。认知评价结果将带来个体不同的应对方式,最常见的分类是聚焦问题和聚焦情绪的应对方式。该理论为探究技术嵌入组织所带来的压力源对员工心理和行为的影响提供了经典的解释框架,当工作场景中出现与自身相关但无法用过去的经验进行解释的刺激因素(压力源)时,员工将会启动压力认知评价过程,其中有三个环节尤其值得关注。

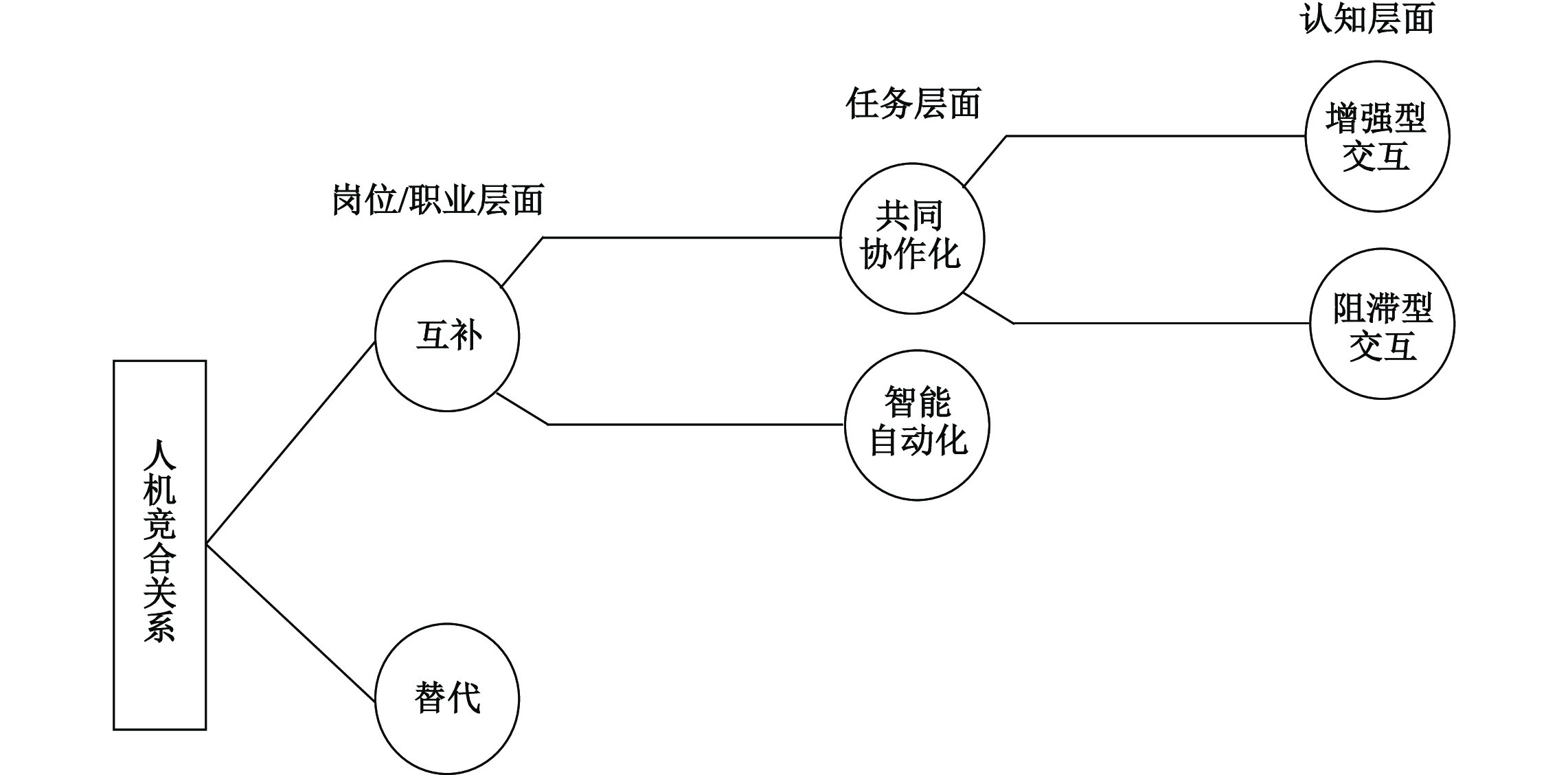

第一,压力源的类型和应用场景。由于智能程度、技术成本和工艺工序等因素的限制,现阶段的人工智能还无法大规模深层次替代人类劳动,而是与人保持一种动态竞合关系(何江等,2024;吴旭阳,2022;Raisch和Krakowski,2021)。此时,技术环境对员工的新工作要求就构成了重要的压力来源。值得注意的是,由于所切入研究视角的层次不同,现有研究对人与技术之间竞合关系所带来的压力源的理解也具有较大差异(见图1)。在岗位/职业层面,这种关系表现为技术与劳动之间替代与互补的张力,从而会产生技术冲击引起的重大事件压力源,或是岗位存续性的不稳定导致的职业压力源(Yam等,2023;Ding,2021;刘淑桢等,2019)。在任务层面,这种关系可以被阐释为“智能自动化—共同协作化”悖论(the automation-augmentation paradox)。

|

| 图 1 人机交互研究视角的变化过程 |

第二,从认知评价到应对方式的机理及路径。现有研究认为个体会遵循以下两点进行认知评价:一是压力源对个人目标的实现是否有利,是否会损害自身福祉,即目标一致性;二是个人是否有足够的资源如技能、领导支持等来应对压力源,即事件可控性。当满足目标一致性与事件可控性时,个体将会产生积极认知评价。例如Chiu等(2021)发现,当员工认为AI技术的认知和操作能力有利于目标实现,且自身具备足以应对AI的技术知识时,人与智能技术之间的交互将带来积极的认知态度,继而抑制离职倾向。相反,将会出现消极、威胁类的认知反应。Yam等(2023)发现,将人机协作评价为威胁类压力源会显著增加员工的工作耗竭及职场不文明行为。在涉及人工智能技术引起的压力评价中,技术替代感是经常使用的评价要素,即去人化的工作模式将对自己的工作造成多大程度上的损害,代表了个体对智能技术、工业机器人、人工智能和算法等系列技术合集的威胁类认知评价(Brougham和Haar,2018)。围绕这一机制,近期文献关注了技术与员工互动对积极工作行为的影响(Li等,2024;Dennis等,2023;朱晓妹等,2021),但遗憾的是已有研究多将人与技术的互动视为一个单一概念,既未明确区分驱动员工开展认知评价的技术场景的视角差异,也没有探索人机互动中的差异化结构,从而无法支撑我们对研究结论适用场景的理解。

第三,影响认知评价的因素。认知评价理论的核心在于,面对同一压力源,不同个体的认知评价并不一致。承诺不同,个体所看重的事情就不同;信念不同,个体掌控环境的信心就不同(Lazarus和Folkman,1987)。因此,探索干预认知评价过程的因素是理解认知评价机制的关键环节。特别是扎根本土实践的因素,更有助于我们理解中国组织文化情境中员工的压力评价特征并预测其行为。

2.人机交互与角色压力源

在以“人机交互”为核心的生产过程中,主导性的劳动形态不再是体力劳动、情感劳动,而是认知劳动(贾文娟,2022)。已有研究多将认知劳动过程视为统一的整体,忽略了认知过程本身的阶段性以及技术与人关系的多样性。事实上,智慧生成阶段可以进一步进行区分。Parasuraman等将认知过程分为信息获取、决策生成、决策选择和决策执行四个阶段(Parasuraman和Wickens,2008;Parasuraman等,2000)。Murray等(2021)从组织最为频繁的决策类任务——惯例

|

| 图 2 两种不同类型人机交互概念图 |

与之相对应,理解情景并在对其进行编码的基础上做出实质理性判断是人类主体最擅长的追求“满意解”的决策过程,若员工将惯例选择阶段共享给智能技术,仅保留自己在惯例生成阶段的筛选权,则意味着AI技术逼近了人类主体最不可被替代的认知优势领域——情景知觉(situation awareness)

角色理论指出在互动过程中员工更偏好互补性而非竞争性匹配,以维持工作实体属性之间的平衡状态(Hardert和Carson,1970;Kiesler,1983;Heider,1958)。因此,在增强型交互中,AI作为非人工作实体,通过执行常规化的数据采集和分析减少员工角色负荷(Kirby和Davenport,2016);此外,AI技术利用数据挖掘通过非监督式学习,为员工提供其尚未认知到的潜在决策方案(Jordan和Mitchell,2015),增加了员工履行角色所需的资源。

相反,在阻滞型交互中,AI用有限的计算替代人类具备优势的直觉式思考,成为工作环境中的竞争者,员工成为技术的“辅助工”(Davenport,2018;Man Tang等,2022)。同时,在以AI技术为核心开发的工作秩序中,员工需学习以逻辑推理、数据分析为核心的量化技术,与人脑习惯通过想象、知觉等方式对事物进行质性理解的偏好相冲突(贾文娟和颜文茜,2022),从而使得个体资源难以应对工作要求,构成角色冲突压力源。可见,只有从认知层面细窥两种不同类型AI应用对员工认知范围和强度的迥异要求,才能更好地探索在人机交互中员工对压力源的评价过程和行为结果。

(二)研究假设

1.人机交互与技术替代感

技术替代感指个体围绕人工智能、机器人和算法等智能技术对自身将会被替代的潜在程度进行主观评价的认知结果(Brougham和Haar,2018)。根据压力认知评价理论,当环境中出现与自身相关的事件时,个体会启动认知评价过程,评价的核心围绕“目标一致性”(是否危害自身福祉)和“事件可控性”(个体是否能有效应对)展开(Lazarus和Folkman,1987)。当满足以上两点时,个体倾向于产生较为正面的认知评价;反之,则会产生负面的认知评价。

在增强型交互中,员工让渡的是自己并不擅长的筛选任务。此时,AI可以在短时间内处理海量样本数据,并基于图像、文本或其他用户数据,协助人类工作者快速检索、筛选样本并减少人为因素所造成的误差。增强型交互中释放出的是组织利用人与技术各自的“比较优势”进行分工合作的信号,员工在确认技术引入旨在助益自己提升工作效率、优化工作流程、完成工作绩效后,其对自己的“领导者”角色期待会得到满足(Verma和Singh,2022),继而感知到技术旨在“辅助”而非“替代”。因此,增强型人机交互能进一步增加员工工作福祉,有助于形成目标一致性认知。在事件可控性方面,在增强型交互中,员工拥有惯例选择权,可以时刻巡检、监管与核查AI技术的惯例生成状况,并做好随时替补、维修和上报的准备,这种类似“家长式”管理员的角色能使员工明晰AI技术的发展走向(Daugherty和Euchner,2020)。由此提出以下假设:

H1a:人机增强型交互负向影响技术替代感。

De Cremer和McGuire(2022)的研究强调,在技术—人构成的交互关系中,只有技术扮演“协助者”角色,员工才能接受。而阻滞型交互的应用旨在规范化、标准化日常任务流程,避免人为因素对准则的偏离与修改

与此同时,阻滞型交互还会引发事件失控评价,唤起员工的技术替代感。一旦事先设定的情景条件满足,AI在达成“最优解”方案方面就具备高度权威。员工调用经验、直觉和灵感等高级认知能力来补充一些被AI忽略的权变因素的尝试通常是徒劳的

H1b:人机阻滞型交互正向影响技术替代感。

2. 技术替代感的中介作用

根据压力认知评价理论,围绕“目标一致性”与“事件可控性”形成的认知评价使员工将压力源视为“挑战性”或是“威胁性”,并结合自身可用于调动的资源和能力产生不同的应对方式。

在增强型交互中,员工认为自己与技术角色互补,替代风险较低。此时,从替代危机中解放出来的员工更倾向于采取聚焦问题而非情绪的应对方式,即应对压力源时表现出积极心理状态和趋近压力源的应对行为(Lazarus和Folkman,1984)。这意味着:一方面,员工能够在工作中保持更充足的心理和情感资源,更有机会寻求和识别环境中可能的创新机会(Jia等,2024);另一方面,积极的认知评价使得员工更能发现压力源背后蕴藏的收益和成长机会,通过积极的工作行为来改变压力源对自己的影响,例如改变环境要求、寻求工具性外部支持、提升自我能力(Verma和Singh,2022)等,最终促进工作创新行为的产生。

在阻滞型交互中,AI技术逼近了人类主体最不可被替代的认知优势领域,从而与员工期望扮演的“领导者”角色认知发生冲突(Cremer和McGuire,2022),此时员工将与AI协同工作归纳为压力威胁类事件,引发个体对“技术换人”的忧虑、担心和压力。为了避免压力源的负面影响,个体会选择远离和回避压力源的应对方式,进而产生回避型工作动机和工作行为(Lingmont和Alexiou,2020)。已有研究发现技术替代感会削弱员工的组织承诺和工作满意度,并导致工作倦怠和离职倾向(Kong等,2021)。在AI能驱动创造性想法或问题解决方案的背景下,高回避动机会阻滞员工与AI协同工作的行为(Jin等,2016),从而抑制工作创新行为的产生。结合前文提出的假设H1a与H1b ,本文提出以下假设:

H2a:人机增强型交互通过技术替代感间接影响员工的工作创新行为;

H2b:人机阻滞型交互通过技术替代感间接影响员工的工作创新行为。

3. 工匠精神的调节作用

压力认知评价理论认为个人特质和信念是影响认知评价的重要因素,能够指导人们对行为、策略和事件进行评估与选择(Schwartz,1999;Schwartz等,2012)。以往文献围绕员工的韧性(Mitchell等,2019)、主动性人格(Ni,2020)和自我效能感(Nauta等,2010;Thompson和Gomez,2014)等方面,已经做了较为完善的探讨,但鲜有研究从我国技能人才培养的政策导向出发,聚焦于技能人才的工作信念与工作价值观,来探讨其对个体压力认知评价的影响。工匠精神作为中国传统工作价值观有以下三个方面的特征:一是重内在轻外在,追求自我超越和工作改进的成就感,强调勇于革新和精益求精(曾颢和赵曙明,2017);二是重长期轻短期,将工作视为一项长期的事业,在提升技能的同时获得个人声誉,强调责任担当(高中华等,2020);三是重成长轻情境,不断从干中学、自身悟道和与他人交流中获得成长机会,表现为笃定执着(郭会斌等,2018)。本文认为作为一种独特的工作信念,工匠精神会通过影响个体对压力源的目标一致性和事件可控性认知,调节员工的技术替代感。

第一,Frick(2015)指出在增强型交互中,AI与人以互补式的合作伙伴身份协同工作,此时员工对技术决策的信任与接纳决定了合作的成败。人类主体对“不完美的人工智能”的容错度非常低,极小概率的错误也会带来员工对技术可靠性的根本性怀疑,进而带来合作的瓦解(Jain等,2023)。此时,勇于革新的工匠精神更看重认知创新的价值,为完善产出质量,会调节这种容错率的阈值,给予AI技术伙伴更多的试错空间,从而增强了目标一致性评价。同时,已有研究发现人机增强型交互的成败往往取决于员工在技能转换过程中是否具备AI认知素养(Cetindamar等,2024;Uegami等,2020),而强调个人声誉和责任担当的工匠精神使个体更具备技能升级的决心与能力,加强了事件可控性评价。总之,工匠精神有助于个体将人机增强型交互视为挑战性压力源,从而降低个体的技术替代感。

第二,基于前文的分析,阻滞型交互会增强员工的技术替代感,被视为威胁和阻碍性的压力源。然而,工匠精神可以在一定程度上重塑员工的角色认知,从而优化员工在目标一致性和事件可控性方面的评价。首先,强调长期投入和终生承诺的工匠精神能够引导员工从长期视角发现组织惯例更新中人类主体不可或缺的作用,即那些员工在长期实践中形成的非程序化且难以编码的工作记忆(Miller等,2012),从而通过重塑自己的角色认知,缓解前文所述的目标矛盾评价。在可控性方面,Lazarus和Folkman(1984)提出事件可控性评价不仅存在于有益的情境中,也存在于面对逆境和超越逆境时的自我控制方面。为应对各类威胁压力事件,强调成长导向的工匠精神会使个体淡化情境的影响,不从追求个人成长中分心,增加在思考、理解和改进算法方面的努力。在对算法祛魅后,个体会意识到即使是阻滞型应用也需要人类主体的监督,并非不可控制(Raisch和Krakowski,2021)。总之,工匠精神有助于弱化个体对阻滞型交互的威胁或阻碍性压力源评价,从而削弱员工的技术替代感。由此,本文提出以下假设:

H3a:工匠精神在人机增强型交互与技术替代感之间起正向调节作用;

H3b:工匠精神在人机阻滞型交互与技术替代感之间起负向调节作用。

4.被调节的中介效应

结合假设2和假设 3,本文认为技术替代感中介了人机交互与工作创新行为间的关系,并且该中介效应会进一步受到工匠精神的影响。具有较强工匠精神的员工在人机增强型交互中,会加强目标一致性和事件可控性评价,继而减少对未来可能发生的“技术换人”事件的纠结,在此基础上采取更加聚焦问题和趋近压力源的应对方式,更有机会识别环境中可能的创新条件和创新要素,从而提升工作创新行为。而在阻滞型交互中,具备工匠精神的个体更有可能克服重短期轻长期的“短视”偏见,在长期中看到阻滞型交互的局限,且调动更强的自我控制感去克服事件失控性评价,减少对技术替代的忧虑,最终弱化该路径对工作创新行为的不利影响。由此,本文提出以下假设:

H4a:工匠精神调节增强型交互通过技术替代感影响工作创新行为的中介效应,即工匠精神越强,人机增强型交互通过技术替代感对工作创新行为产生的间接作用越强;

H4b:工匠精神调节阻滞型交互通过技术替代感影响工作创新行为的中介效应,即工匠精神越强,人机阻滞型交互通过技术替代感对工作创新行为产生的间接作用越弱。

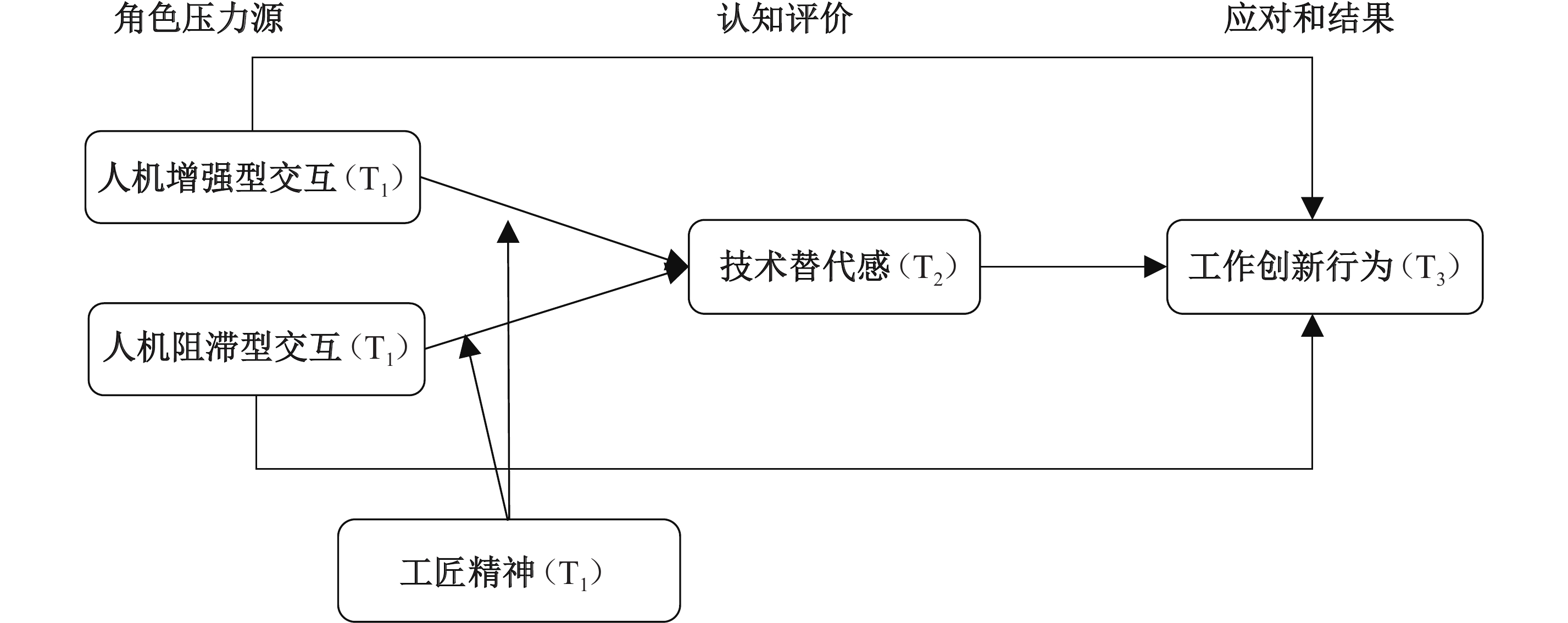

基于以上假设,研究模型如图3所示。

|

| 图 3 研究模型 |

1.研究对象及程序

本文基于问卷调查的方式获取数据,样本来自国内引入赛博物理系统(cyber-physical systems,CPS),并被中国电力企业联合会认定为“智能化改造处于国际先进水平”的大型智慧电厂群。选取该研究对象的原因主要有:第一,智慧电厂是智能制造行业中最具代表性的子行业,其设备之密集、工艺之复杂、运营之烦琐、设备维护之困难、安全之审慎、环保之苛刻都处于工业领域的头部。这就意味着在智慧电厂运营情境中,我们可以观察到人机交互过程中最全面、复杂的场景和模块,而其他工业门类的人机交互系统可以通过将智慧电力技术降维分解的方式获得。第二,CPS系统在工厂级的应用带来了两种不同的人机交互。例如在该智慧电厂的“锅炉智能诊断系统”应用中,AI技术利用实时动态数据及锅炉本体物理特征等进行大范围的仿真(包括流速场、温度场、浓度场等),从而获得更丰富的基础信息(数据搜集);在此基础上,充分利用机理模型、数理模型和AI模型的组合,对影响锅炉健康运行的磨损、蠕变等众多因素进行系统性分析,从而为锅炉主要受热面的爆管进行预警并给出具体原因及检修策略,让设备部门考虑是否进行检修及如何检修(决策生成)。此时,AI主导数据搜集和决策生成阶段,属于典型的增强型交互。与之对应的是,在“智能能耗优化系统”的应用中,系统对全厂各地方能耗进行及时计算,给出在工厂层面降低能耗的最优解(决策甄选)和具体实现路径,并将能耗降低的目标逐级进行分解后,落实到每一个员工的绩效表现上(方案执行),用以指导员工日常任务的执行,旨在实现决策层面精准的计算到执行层面的彻底闭环。此时,AI主导了决策甄选和方案执行阶段,属于阻滞型交互。

本文的研究对象为国内某大型电力集团下属的五家智慧电厂,在集团人力资源部的协助下,获得与CPS系统有一线接触的技术人员及其直接领导的名单,在现场发放和回收“企业技术人员调查问卷”。这些技术人员主要来自电厂的设备部、发电部和计划部等。采用以下方法控制共同方法偏差:(1)分三阶段收集数据,前后两次时间均间隔六个月。第一阶段启动于2021年11月,即这些电厂CPS系统正式落地实施的三个月后;第二阶段调研启动于2022年5月;第三阶段开始于2022年11月。(2)对受访者进行资讯隐匿法(匿名性)调查。(3)由员工所在部门主管对员工的工作创新行为进行评价。

第一阶段,由技术人员评价两种交互的程度和工匠精神,共发放问卷232份,收回有效问卷221份,有效回收率为95.26%。第二阶段,由员工评价技术替代感,共计发放问卷220份,有效回收214份(回收率97.27%)。通过出生日期和入职年月对两次调查的结果进行匹配,并删除信息填写不完整且无法匹配的问卷,一共得到有效问卷209份。第三阶段,由领导评价员工的工作创新行为,排除在此期间离职的对象,共得到三阶段有效问卷203份,问卷的总体有效回收率为87.50%。

2.测量工具

为确保测量工具的信效度,本文采用以下方法进行控制:首先,使用国内外的成熟量表,严格遵循Brislin(1986)的“翻译—回译”程序将英文量表翻译成中文。其次,在问卷发放前邀请外部专家和调查对象试填,并根据反馈意见改进表述。再者,进行预测试,在制造类企业中进行小规模调研,共发放103份问卷,回收94份,对数据进行探索性因子分析,各变量具有良好的区分效度。最后,对于工匠精神的测量,本文根据研究对象,按照标准程序对已有量表进行修订

(1)人机交互。采用工程技术领域广泛使用的(Parasuraman等,2000)人机交互四阶段模型。前两个阶段主要衡量AI和人在惯例生成阶段的相对参与程度,题项为“新平台上线以来,您的日常工作中平台系统(人工智能/算法等)自主获取和采集数据的程度是?”“新平台上线以来,您的日常工作中平台系统(人工智能/算法等)自主分析数据并生成任务方案的程度是?”每题分为10个等级,数值越高,技术的参与程度越高,人机增强型交互程度越深。同理,后两个阶段技术的参与程度越高,人机阻滞型交互程度越深。题项为“新平台上线以来,您的日常工作中平台系统(人工智能/算法等)自主从备选方案中做决策的程度是?”“新平台上线以来,您的日常工作中平台系统(人工智能/算法等)自主根据任务方案完成工作任务的程度是?”

(2)技术替代感。本文借鉴Brougham和Haar(2018)新开发的“技术替代感”量表来测量个体对替代风险的认知评价。该量表包含四个题项,由员工对系统引入以来所感受到的替代风险进行评价,包括“我认为我的工作可能会被智能技术(人工智能/机器人/算法)所替代”等,该量表的Cronbach’s α系数为0.930。

(3)工作创新行为。本文借鉴Kör等(2021)的量表,该量表已由Verma和Singh(2022)在人工智能背景下验证,共计三个题项。代表性题项如“该员工能够提出创新想法以改进现有工作流程”,量表的Cronbach’s α系数为0.948。

(4)工匠精神。智能制造背景下技能人才的工匠精神测度需要一把更为准确的标尺。本文延续朱永跃等(2021)等学者的观点,采用传统与现代交融的视角,在赵晨等(2020)研究的基础上修订了工匠精神量表。新开发的“制造业技能工人工匠精神量表”包含五个维度,其中精益求精五题,责任担当五题,笃定执着五题,珍视声誉五题,别具匠心五题。

(5)控制变量。本文对员工的年龄(单位为年)、性别(女性=0,男性=1)、抑郁或沮丧频次,以及员工类型等进行了控制。已有研究指出,上述背景变量会对工作创新行为产生影响(Wallace等,2016;Montani等,2018;孙健敏等,2018;徐本华等,2021)。

3.共同方法偏差检验

基于单一被试进行的问卷调查所得的数据会出现共同方法偏差问题,为确保研究结果的可靠性,本文进行了共同方法偏差检验,利用Harman单因素检验对所有题项进行主成分分析,结果显示第一个主成分解释的变异为31.80%,未占到总解释变异量79.15%的一半,初步说明数据同源方差问题不严重。此外,本文参照Podsakoff等(2003)的建议,采用控制未测单一因子方法(ULMC),在五因子模型的基础上加入一个潜因子(CMV),模型的拟合水平并未得到显著优化(∆χ2=1.656,∆df=2,p>0.05),进一步说明同源方差问题在可接受的范围内(见表1)。

| 模型 | χ2 | df | χ2/df | ∆χ2(∆df) | CFI | TLI | RMSEA | SRMR |

| 五因子模型 | 200.918 | 94 | 2.137 | — | 0.962 | 0.952 | 0.075 | 0.034 |

| 四因子模型 | 894.306 | 98 | 9.126 | 693.388***(4) | 0.720 | 0.657 | 0.200 | 0.188 |

| 三因子模型 | 101 | 12.111 | 0.606 | 0.532 | 0.234 | 0.203 | ||

| 二因子模型 | 103 | 14.150 | 0.525 | 0.446 | 0.255 | 0.200 | ||

| 单因子模型 | 104 | 20.825 | 0.276 | 0.165 | 0.313 | 0.254 | ||

| 五因子模型+CMV | 199.262 | 92 | 2.166 | 1.656(2) | 0.962 | 0.951 | 0.076 | 0.034 |

| 注:***p<0.01。单因子模型(AU+AR+SA+IWB+GJJS);二因子模型(AU,AR+SA+IWB+GJJS);三因子模型(AU,AR,SA+IWB+GJJS);四因子模型(AU,AR,SA,IWB+GJJS);五因子模型(AU,AR,SA,IWB,GJJS)。 | ||||||||

4.效度检验

本文利用验证性因子分析检验数据与模型的匹配程度,同时对变量的结构效度进行检验,比较不同模型之间的拟合优度。运用Mplus 7.0对阻滞型交互、增强型交互、技术替代感、工作创新行为、工匠精神五个构念进行验证性因子分析。如表1所示,五因子模型的拟合指数良好(χ2=200.918,df=94,χ2/df=2.137,CFI= 0.962,TLI=0.952,RMSEA=0.075,SRMR=0.034)并显著优于其他模型,说明变量间具有良好的区分效度。

四、数据分析与假设检验1.描述性统计与相关性分析

各个变量的均值、标准差和相关系数见表2。其中,人机增强型交互与技术替代感负相关(r=−0.278,p=0.000)、与工作创新行为正相关(r=0.212,p=0.001);人机阻滞型交互与技术替代感正相关(r=0.108,p=0.063)、与工作创新行为负相关(r=−0.254,p=0.000);而技术替代感与工作创新行为负相关(r=−0.368,p=0.000)、工匠精神与技术替代感负相关(r=−0.234,p=0.000)。以上结果为后文的分析奠定了研究基础。

| 变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1.性别(男=1) | 1 | ||||||||||

| 2.户籍 (非农=1) |

0.062 | 1 | |||||||||

| 3.抑郁或沮丧频次 | 0.090 | −0.115* | 1 | ||||||||

| 4.子女状况 (没有孩子=1) |

0.091* | −0.207*** | 0.037 | 1 | |||||||

| 5.员工类型 (初级技术人员=1) |

−0.021 | −0.119** | 0.088 | 0.270*** | 1 | ||||||

| 6.年龄 | 0.013 | 0.188*** | −0.170*** | −0.628*** | −0.407*** | 1 | |||||

| 7.人机增强型交互 | 0.007 | −0.034 | −0.084 | −0.005 | −0.019 | 0.037 | 1 | ||||

| 8.人机阻滞型交互 | 0.059 | −0.054 | −0.058 | −0.011 | −0.171*** | 0.088 | 0.342*** | 1 | |||

| 9.技术替 代感 |

0.047 | 0.090 | −0.054 | −0.052 | −0.059 | 0.025 | −0.278*** | 0.108* | 1 | ||

| 10.工作创新 行为 |

−0.154** | 0.037 | −0.168*** | 0.004 | 0.075 | −0.090 | 0.212*** | −0.254*** | −0.368*** | 1 | |

| 11.工匠精神 | −0.116** | −0.016 | −0.034 | −0.127** | −0.156** | 0.213*** | 0.170*** | −0.100* | −0.234*** | 0.015 | 1 |

| 均值 | 0.778 | 0.901 | 2.576 | 0.394 | 0.626 | 34.55 | 5.365 | 4.970 | 3.670 | 3.124 | 4.058 |

| 标准差 | 0.416 | 0.299 | 0.788 | 0.490 | 0.485 | 8.128 | 2.292 | 2.340 | 1.074 | 0.964 | 0.604 |

| 注:N=203;**p<0.05,***p<0.01。 | |||||||||||

2.假设检验与回归分析

(1)本研究采用Mplus 7.0构建线性模型对研究假设进行统计检验,首先将控制变量纳入模型,其次将主要变量人机阻滞型交互、人机增强型交互与技术替代感纳入模型。表3模型2显示,在加入控制变量后,增强型交互对技术替代感存在显著负向影响作用(

| 技术替代感 | 工作创新行为 | |||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | |

| 常数 | 3.342*** | 3.844*** | 4.612*** | 4.858*** | 6.288*** | 6.979*** |

| 控制变量 | ||||||

| 性别 | 0.123 | 0.110 | 0.090 | 0.005 | −0.266* | −0.241 |

| 户籍 | 0.234 | 0.216 | 0.198 | 0.253 | 0.206 | 0.126 |

| 抑郁或沮丧频次 | −0.066 | −0.087 | −0.100 | −0.091 | −0.263*** | −0.258*** |

| 子女状况 | −0.124 | −0.144 | −0.078 | −0.147 | −0.184 | −0.136 |

| 员工类型 | −0.102 | −0.028 | −0.055 | −0.056 | −0.018 | −0.057 |

| 年龄 | −0.007 | −0.007 | −0.002 | −0.010 | −0.022** | −0.011 |

| 主要变量 | ||||||

| 人机增强型交互 | −0.360*** | −0.234*** | −0.333*** | 0.249*** | 0.330*** | |

| 人机阻滞型交互 | 0.219*** | 0.157** | 0.203*** | −0.307*** | −0.365*** | |

| 技术替代感 | −0.312*** | −0.300*** | ||||

| 工匠精神 | −0.263** | −0.220** | −0.268** | |||

| 人机增强型交互 ×工匠精神 |

−0.359*** | −0.148 | ||||

| 人机阻滞型交互 ×工匠精神 |

−0.389*** | 0.346*** | ||||

| AIC | 572.579 | 574.013 | ||||

| BIC | 599.084 | 603.831 | ||||

| 注:1. N=203;**p<0.05,***p<0.01;2. AIC(Akaike Information Criterion):赤池信息标准;BIC(Bayesian Information Criterion):贝叶斯信息标准。 | ||||||

(2)中介效应检验。在此基础上,本文进一步采用bootstrap对技术替代感的中介效应进行检验,结果见表4。增强型交互会通过技术替代感对创新行为产生正向影响(

| 变量名 | 效应 | 估计值 | Boot S.E. | Est/S.E. | p值 | LLCI | ULCI |

| 增强型交互 | 总效应 | 0.438 | 0.093 | 4.722 | 0.000 | 0.243 | 0.603 |

| 直接效应 | 0.330 | 0.088 | 3.737 | 0.000 | 0.150 | 0.494 | |

| 间接效应 | 0.108 | 0.043 | 2.529 | 0.011 | 0.034 | 0.204 | |

| 阻滞型交互 | 总效应 | −0.431 | 0.085 | −5.039 | 0.000 | −0.585 | −0.253 |

| 直接效应 | −0.365 | 0.082 | −4.460 | 0.000 | −0.517 | −0.196 | |

| 间接效应 | −0.066 | 0.030 | −2.713 | 0.003 | −0.129 | −0.012 | |

| 注:系数为非标准化,bootstrap= |

|||||||

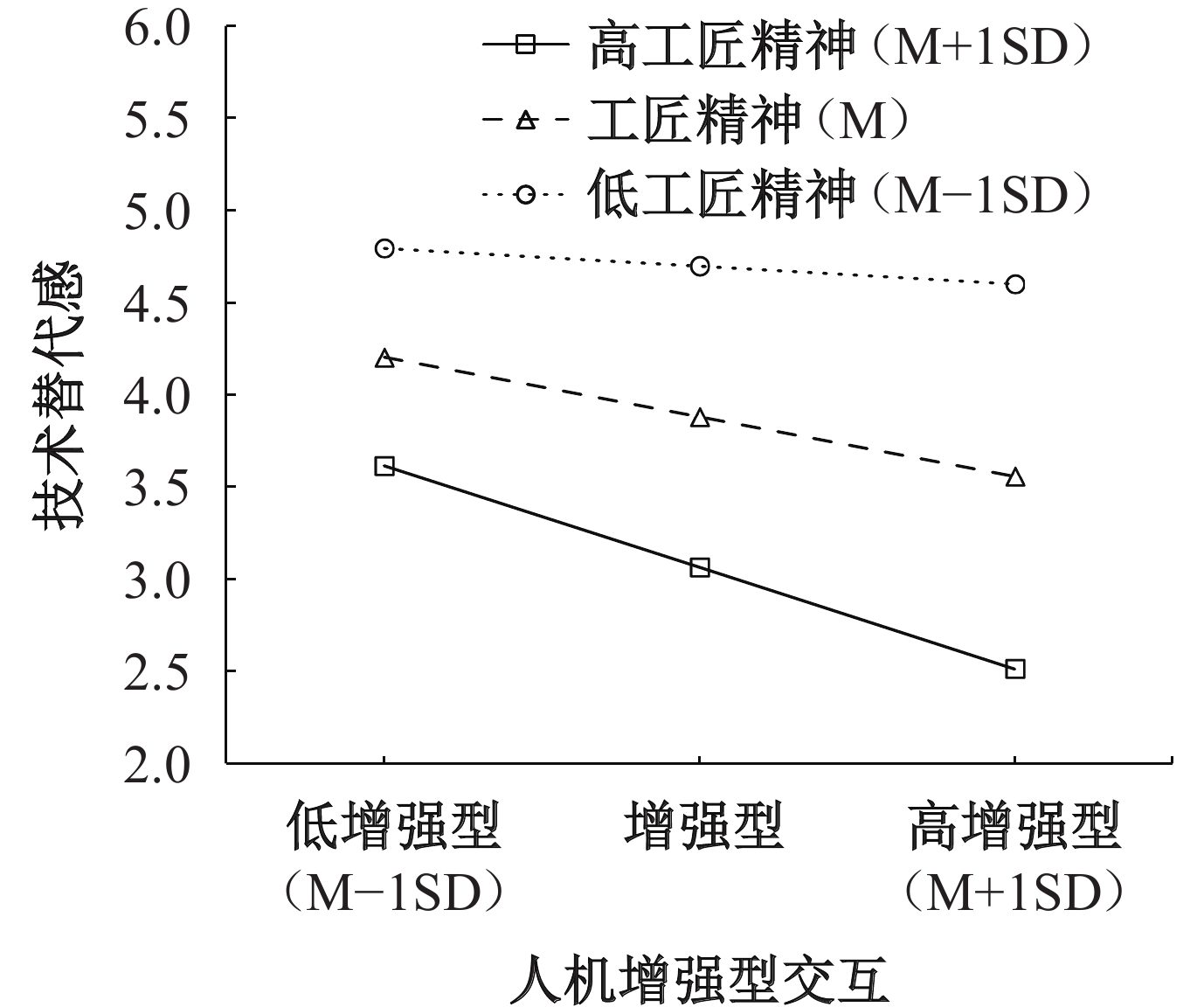

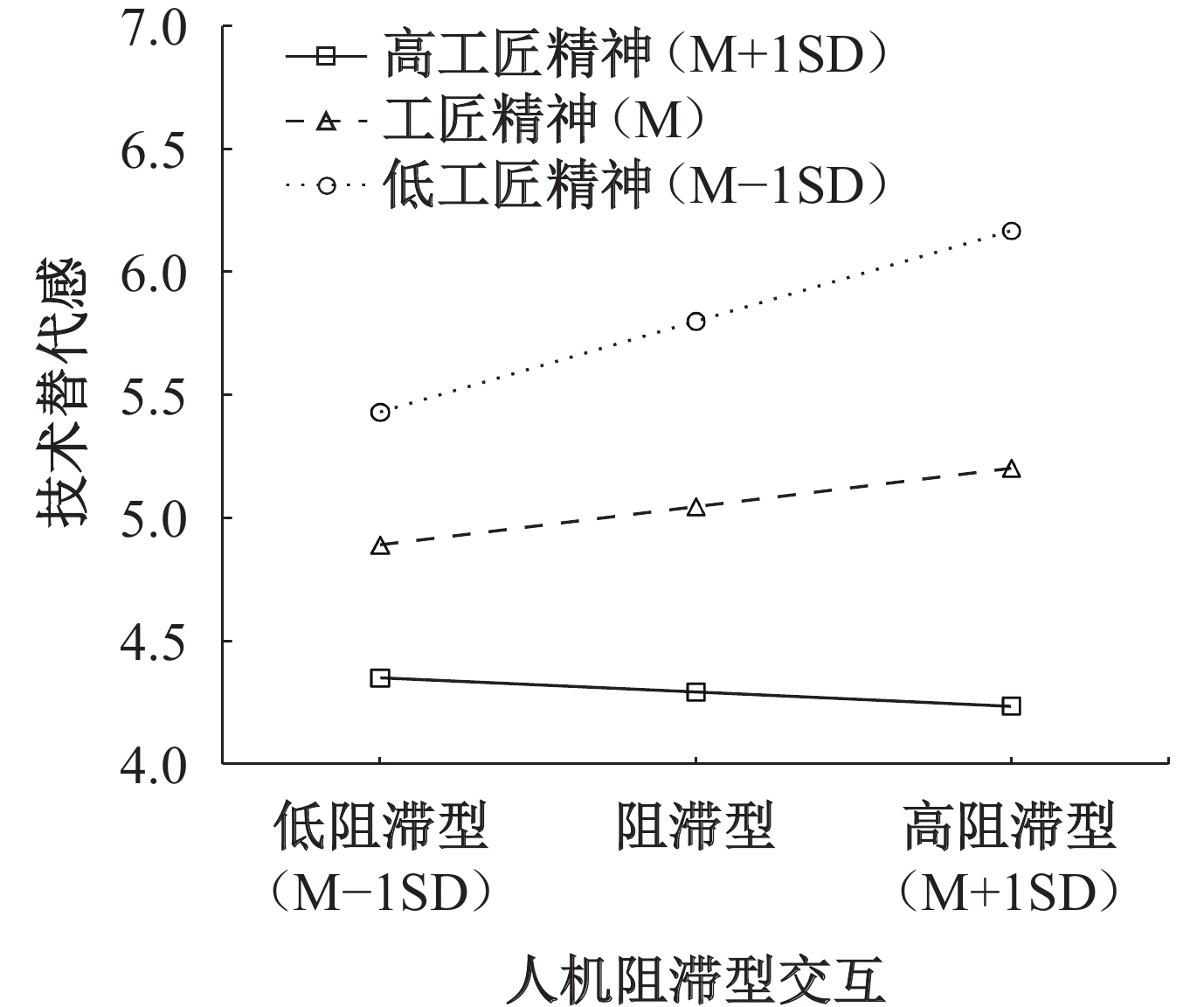

(3)工匠精神的调节效应检验。最后,本研究检验工匠精神在两种交互类型与技术替代感之间的调节作用,并在检验前对自变量(增强型交互、阻滞型交互)、调节变量(工匠精神)进行中心化处理。如表3模型3所示,在模型2的基础上,增强型交互和工匠精神交互项对员工技术替代感的作用显著(

为进一步说明工匠精神的调节效应,对不同水平工匠精神绘制交互效应图(见图4、图5)。结果表明,当员工工匠精神较低时,增强型交互对技术替代感的负向影响不显著(

|

| 图 4 工匠精神在增强型交互与技术替代感之间的调节作用 |

|

| 图 5 工匠精神在阻滞型交互与技术替代感之间的调节作用 |

(4)有调节的中介效应检验。如表5所示,在增强型交互与工作创新行为间,技术替代感的中介作用在个体工匠精神表现较低时不显著(

| 变量名 | 效应 | 估计值 | Boot S.E. | Est/S.E. | LLCI | ULCI |

| 增强型交互 | 高工匠精神(+1SD) | 0.141 | 0.053 | 2.665 | 0.071 | 0.247 |

| 低工匠精神(−1SD) | 0.005 | 0.044 | 0.105 | −0.058 | 0.086 | |

| 差异(differences) | 0.136 | 0.062 | 2.192 | 0.059 | 0.270 | |

| 阻滞型交互 | 高工匠精神(+1SD) | 0.011 | 0.032 | 0.337 | −0.033 | 0.071 |

| 低工匠精神(−1SD) | −0.137 | 0.064 | −2.137 | −0.273 | −0.055 | |

| 差异(differences) | 0.148 | 0.076 | 1.933 | 0.052 | 0.309 | |

| 注:系数为非标准化,bootstrap= |

||||||

(一)研究结论

本文聚焦于两类人机交互方式对工作创新行为的影响机制,基于压力认知评价理论“角色压力源—认知评价—工作结果”的逻辑,构建了“人机交互—技术替代感—工作创新行为”的微观影响路径,并引入工匠精神作为调节变量。利用来自智慧电厂多时点收集的203份数据进行实证检验,分析结果支持了本文的研究假设。

智能制造背景下,增强型交互对技术替代感具有负向影响,阻滞型交互对技术替代感存在正向影响;技术替代感在两种交互和工作创新行为之间均起中介作用;工匠精神调节了员工对人机交互的认知评价过程,即当工匠精神较高时,增强型交互对技术替代感的负向抑制较强,阻滞型交互对技术替代感的正向促进较弱。对于高工匠精神的个体,人机增强型交互通过技术替代感对工作创新行为的积极作用更强,人机阻滞型交互通过技术替代感对工作创新行为的消极影响更弱。

(二)理论意义

其一,本文从认知层面细分了人机交互。人机交互领域已有文献多从任务分工层面来讨论人机交互和创新行为之间的关系(Jia等,2024),即人工智能承担程序化、重复性任务,将员工的精力解放出来更多投入到非程序化、创意类的任务中,从而激发员工的创新行为(Wilson和Daugherty,2018;Gombolay等,2015)。本文认为上述视角未能捕捉到人工智能技术正跨过“程序化—非程序化”任务的边界,逐渐具备直觉、情感和灵感等能力,可以替代人类完成非结构化任务(Huang和Rust, 2021)。据此,本文的研究视角下沉到认知层面,借助这一视角的转换,本研究提出不同的人机交互方式对技术替代感具有差异化影响,这一结论补充和完善了已有研究认为人与AI合作必然会增强替代感的结论(Yin等,2024)。

其二,人机交互领域的文献已经意识到人机交互的全新工作模式对员工行为的影响主要通过认知评价机制实现(Chiu等, 2021;Yam等, 2023),但对新技术作为压力源的属性拆解深度不足。本文从角色压力源视角识别了人机交互的压力源属性,丰富了传统压力认知评价理论对角色压力源的认识,为后续的压力反应过程提供了具象的情景因素。同时,探索了中国文化情境下工匠精神这一独特工作信念对压力认知评价过程的调节作用。Bowling和Eschleman(2010)指出关注不同个体的不同认知评价过程才能最高程度地体现压力认知评价理论的解释效力。在以技能人才为主体的工业场景中,工匠精神作为个体层面独特的工作信念,会影响员工对人机交互的差异化认知:在增强型交互中,工匠精神更能激发工作创新行为;而在阻滞型交互这类阻碍性压力源中,工匠精神则扮演了弱化威胁类认知评价的重要角色。

其三,本文的研究视角也丰富了角色互补理论在人机交互领域的应用。角色互补理论的核心观点是人际稳定、平衡的关系即优势互补(reciprocity)对积极工作行为的产生具有预测作用(Man Tang等,2022)。例如,夫妻之间、领导和下属之间、同事与同事之间的互补会提升工作绩效。而本文将这一理论应用拓展到人与非人合作伙伴——AI之间的角色关系。

(三)管理启示

第一,作为未来AI落地应用的操作化定义,人机交互是一种全新工作模式(De Cremer和McGuire,2022;Jarrahi,2018),组织在这种模式中需要致力于寻找技术与人类工作者之间的平衡。本文发现两者平衡的关键点在于“领导者”角色的分配,但角色地位并不取决于任务总量,而取决于认知阶段的分配。基于增强型交互会促进员工的工作创新行为,阻滞型交互会抑制员工的工作创新行为的结论,管理者在设计人机协作团队时应当“以人为本”(human-centered),让员工掌握对惯例的甄选权,才能激励员工创新性地与AI交互。

第二,曾颢和赵曙明(2017)认为工匠精神代表在工作和生产中,人对工作和生产工具的认知、反抗和适应,强调人对工作的反射作用以及主导。即具有工匠精神的个体在面对压力性挑战时更有信心和能力,这来源于在工作中长期坚守而形成的自我肯定等信念。因此,它可以调节潜在压力源与技术替代感之间的关系。并且与人格特质不同的是,工匠精神可以在工作场所被塑造和烙印,因此在组织内部建立新型学徒制、现代师徒制等制度,塑造员工的工匠精神,可能是管理技术替代威胁感的有效方式。

第三,Davenport和Kirby(2015)强调,后端技术的开发范式已然实现了“以技术为中心”向“以人为中心”的转变,即技术的发展旨在延展和拓宽人的技能而非限制与替代。本研究发现,在前端应用中,增强型交互有利于创新,但这种理想的结果受到工匠精神的有偏影响,更倾向于拥护有高技能、高工作价值观的技术专家。因此,后续AI应用需要进一步关注低技能员工可能经历的“双重损失”——缺乏工作技能本身以及与AI合作的额外负面压力(Jia等, 2024),需要对他们进行额外的培训,或是创造激励机制与学习氛围,帮助他们实现技能的升级转换。

(四)研究局限与展望

首先,在研究设计方面,本文主要采用多时点的问卷调查方式进行假设检验,尽管在实证分析过程中已尽量控制一些因素,但仍然只考虑了个体特征(性别、户籍、年龄和员工类型等),忽略了对一些工作特征和组织特征的考量。后续研究可以考虑将工作自主性、工作目标和组织氛围纳入控制变量,以获得更加可靠的研究结论。同时,本文的研究样本来自于工业场景,囿于人机交互的大规模应用仍集中于智能制造企业,样本的选择范围有限,对研究结论的外推性和外部效度产生了影响,后续研究可在此基础上扩充研究对象,增加研究结论的适用场景。

其次,本文主要关注人机交互通过“认知评价”路径对工作创新行为的影响,并强调个体信念和承诺对认知评价过程的调节作用。其实,组织因素和团队因素也是影响认知评价过程的重要变量,比如智能技术支持、团队成员认知风格、领导创新期望以及同事之间AI知识共享等,都可以增加员工应对压力源的个人资源进而抑制威胁类认知评价的出现。未来研究可以考虑组织和团队环境中因素的跨层次调节效应或系统性检验组织、团队因素和个人因素对认知评价过程的交互调节作用。

最后,由于研究场景的时空局限,现有数据中人机阻滞型交互应用还处在较低水平(均值仅为4.97),这可能使得基于现有数据,本文无法完整刻画工匠精神调节效应的全貌。随着阻滞型交互程度的加深,强调别具匠心的工匠精神可能会增强事件的失控性评价(Man Tang等, 2022),最终呈现U形调节效应。

| [1] | 高中华, 赵晨, 付悦. 工匠精神的概念、边界及研究展望[J]. 经济管理, 2020, 42(6): 192–208. |

| [2] | 贾文娟, 颜文茜. 认知劳动与数据标注中的劳动控制——以N人工智能公司为例[J]. 社会学研究, 2022, 37(5): 42–64,227. |

| [3] | 姜福斌, 王震. 压力认知评价理论在管理心理学中的应用: 场景、方式与迷思[J]. 心理科学进展, 2022, 30(12): 2825–2845. |

| [4] | 刘淑桢, 叶龙, 郭名. 工作不安全感如何成为创新行为的助推力——基于压力认知评价理论的研究[J]. 经济管理, 2019, 41(11): 126–140. |

| [5] | 徐本华, 邓传军, 武恒岳. 领导成员交换与员工主动创新行为: 一个被中介的调节模型[J]. 管理科学, 2021, 34(2): 44–55. |

| [6] | 曾颢, 赵曙明. 工匠精神的企业行为与省际实践[J]. 改革, 2017(4): 125–136. |

| [7] | 赵晨, 付悦, 高中华. 高质量发展背景下工匠精神的内涵、测量及培育路径研究[J]. 中国软科学, 2020(7): 169–177. |

| [8] | 朱晓妹, 王森, 何勤. 人工智能嵌入视域下岗位技能要求对员工工作旺盛感的影响研究[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(11): 15–25. |

| [9] | Brougham D, Haar J. Smart technology, artificial intelligence, robotics, and algorithms (STARA): Employees’ perceptions of our future workplace[J]. Journal of Management & Organization, 2018, 24(2): 239–257. |

| [10] | Chiu Y T, Zhu Y Q, Corbett J. In the hearts and minds of employees: A model of pre-adoptive appraisal toward artificial intelligence in organizations[J]. International Journal of Information Management, 2021, 60: 102379. |

| [11] | Davenport T H. The AI advantage: How to put the artificial intelligence revolution to work[M]. Cambridge: MIT Press, 2018. |

| [12] | De Cremer D, McGuire J. Human-algorithm collaboration works best if humans lead (because it is fair!)[J]. Social Justice Research, 2022, 35(1): 33–55. |

| [13] | Ding L. Employees’ challenge-hindrance appraisals toward STARA awareness and competitive productivity: A micro-level case[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2021, 33(9): 2950–2969. |

| [14] | Huang M H, Rust R T. Artificial intelligence in service[J]. Journal of Service Research, 2018, 21(2): 155–172. |

| [15] | Huang M H, Rust R T. Engaged to a robot? The role of AI in service[J]. Journal of Service Research, 2021, 24(1): 30–41. |

| [16] | Jia N, Luo X M, Fang Z, et al. When and how artificial intelligence augments employee creativity[J]. Academy of Management Journal, 2024, 67(1): 5–32. |

| [17] | Jordan M I, Mitchell T M. Machine learning: Trends, perspectives, and prospects[J]. Science, 2015, 349(6245): 255–260. |

| [18] | Kör B, Wakkee I, van der Sijde P. How to promote managers’ innovative behavior at work: Individual factors and perceptions[J]. Technovation, 2021, 99: 102127. |

| [19] | Lazarus R S, Folkman S. Stress, appraisal, and coping[M]. New York: Springer, 1984. |

| [20] | Lazarus R S, Folkman S. Transactional theory and research on emotions and coping[J]. European Journal of Personality, 1987, 1(3): 141–169. |

| [21] | Li W L, Qin X, Yam K C, et al. Embracing artificial intelligence (AI) with job crafting: Exploring trickle-down effect and employees’ outcomes[J]. Tourism Management, 2024, 104: 104935. |

| [22] | Makarius E E, Mukherjee D, Fox J D, et al. Rising with the machines: A sociotechnical framework for bringing artificial intelligence into the organization[J]. Journal of Business Research, 2020, 120: 262–273. |

| [23] | Man Tang P, Koopman J, McClean S T, et al. When conscientious employees meet intelligent machines: An integrative approach inspired by complementarity theory and role theory[J]. Academy of Management Journal, 2022, 65(3): 1019–1054. |

| [24] | Murray A, Rhymer J, Sirmon D G. Humans and technology: Forms of conjoined agency in organizations[J]. Academy of Management Review, 2021, 46(3): 552–571. |

| [25] | Parasuraman R, Sheridan T B, Wickens C D. A model for types and levels of human interaction with automation[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans, 2000, 30(3): 286–297. |

| [26] | Parasuraman R, Wickens C D. Humans: Still vital after all these years of automation[J]. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 2008, 50(3): 511–520. |

| [27] | Raisch S, Krakowski S. Artificial intelligence and management: The automation-augmentation paradox[J]. Academy of Management Review, 2021, 46(1): 192–210. |

| [28] | Romero D, Stahre J, Taisch M. The Operator 4.0: Towards socially sustainable factories of the future[J]. Computers & Industrial Engineering, 2020, 139: 106128. |

| [29] | Schwartz S H, Cieciuch J, Vecchione M, et al. Refining the theory of basic individual values[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2012, 103(4): 663–688. |

| [30] | Schwartz S H. A theory of cultural values and some implications for work[J]. Applied Psychology, 1999, 48(1): 23–47. |

| [31] | Uegami W, Sakamoto T, Kuroda K, et al. Update concerning digital pathology and artificial intelligence application[J]. Haigan, 2020, 60(2): 81–89. |

| [32] | Verma S, Singh V. Impact of artificial intelligence-enabled job characteristics and perceived substitution crisis on innovative work behavior of employees from high-tech firms[J]. Computers in Human Behavior, 2022, 131: 107215. |

| [33] | Wallace J C, Butts M M, Johnson P D, et al. A multilevel model of employee innovation: Understanding the effects of regulatory focus, thriving, and employee involvement climate[J]. Journal of Management, 2016, 42(4): 982–1004. |

| [34] | Waschull S, Bokhorst J A C, Molleman E, et al. Work design in future industrial production: Transforming towards cyber-physical systems[J]. Computers & Industrial Engineering, 2020, 139: 105679. |

| [35] | Yam K C, Tang P M, Jackson J C, et al. The rise of robots increases job insecurity and maladaptive workplace behaviors: Multimethod evidence[J]. Journal of Applied Psychology, 2023, 108(5): 850–870. |