2024第46卷第9期

近年来,市场竞争日趋白热化,产品迭代速度加快,企业纷纷选择通过持续开发新产品或改良现有产品来保持其竞争优势,故而作为企业创新核心的研发团队愈发受到重视和关注,怎样提升其创新绩效亦成为创新管理领域的焦点议题(姚柱等,2022)。创新在于“创”,在于突破常规,且创新过程也蕴含着诸多不确定性,故而错误在所难免(贾冀南等,2020)。尽管如此,组织仍旧可以通过错误管理直接激发研发团队的创新行为和间接地将错误损失扭转为支持再创新的经验知识(van Dyck等,2005)。因此,在当前激烈的研发竞争中,隶属于错误管理范畴的领导者错误包容行为和团队自省行为对于研发组织尤为重要(耿紫珍等,2022)。一方面,研发团队领导通过容忍成员在工作当中的非原则性差错和尊重他们在工作中提出的反对意见,来舒缓紧张情绪和激活创新氛围(Domínguez-Escrig等,2022);另一方面,研发团队成员通过“自省—调整—优化”的螺旋上升过程持续优化研发目标、策略以及程序,以实现对创新结果的迭代和完善。然而在实践中,领导容错和团队自省并不总能发挥效用。一些研发团队中的领导容错会被团队成员所忽视,团队成员们对错误事件“熟视无睹”,进而引发了研发任务的管理混乱(Adams等,2015)。同时,部分拥有高自省意识的研发团队在执行创新任务时因缺乏对远景目标和当下任务的协调,造成创新进程失衡(Schippers等,2014,2015)。如何避免团队领导“好心办坏事”以及团队自省“失灵”现象的发生?领导容错和团队自省在何种情况下,通过怎样的路径对研发团队创新绩效产生影响?这些问题均是当前学界和业界关注的热点。

目前关于领导包容性行为与创新的研究主要集中在个体层面且存在分歧。积极观点认为,领导包容属于一种正向错误管理措施,通过创造一个容忍失败的环境,方便员工从中学习并取得积极的创新结果(Frese和Keith,2015;Gu等,2013;方阳春等,2019)。消极观点认为,包容型领导所具备的包容开明等特征会滋生下属对领导者的认知依赖,致使下属倾向于沿用既定解决方案和思维模式而非主动提出新理念,对下属创造力起抑制作用(古银华等,2017)。同时,下属可能会将领导包容曲解为纵容,认为组织规范不用严肃对待,形成在组织中违反规范可以被接受的感知,继而敢于毫无顾忌地做出诸如知识隐藏等有损组织创新的行为(叶存军等,2020)。中庸观点认为,领导包容水平并非越高越好,只有在适度阈值内的领导包容才会对员工创新绩效起到保障作用,超越或者低于阈值均难以收到良好的效果(Ma和Tang,2023;朱金强等,2018)。就团队自省对创新的影响,学者也持有不同观点。尽管多数研究发现团队自省活动对于团队创新具有促进作用(Lyubovnikova等,2017;姚柱等,2020),但仍旧存在着差异性的研究结论,Schippers等(2013)认为自省会耗费团队成员时间和精力,只有在收益大于成本时(例如团队先前绩效差、工作环境苛刻等),团队自省才行之有效。综上,有关领导包容性行为以及团队自省与创新的研究始终存在着矛盾性结论亟待协调。

梳理上述关于错误管理的实践痛点和理论矛盾点,发现其根本原因可能在于缺乏对容错和纠错行动的综合考虑。具体而言,有关领导包容性行为与创新的研究大多仅强调容错而忽视了纠错(Mansoor等,2021;赵富强等,2022);相反,有关团队自省和创新关系的研究则侧重于纠错而欠缺对容错的思考(姚柱等,2022)。然而,依据社会信息加工理论,信息特征和处理主体共同决定了信息加工的结果(王雁飞等,2022),这意味着“不容只纠”和“只容不纠”的研究视角均难以充分诠释错误管理成效,二者一致性视角将可能有效协调当前研究的矛盾点(李柏洲和曾经纬,2021)。此外,尽管当前学者呼吁关注中国情境中领导包容行为以“容”为主的特色(Tang等,2015;景保峰和周霞,2017;周星和程坦,2020),但这一号召尚未引起创新管理研究的响应,且以“容”为主所强调的忍受被认为更可能导致团队的表面和谐(吴欢伟和许彦蕤,2017),故而在中国特色情境中,透过表层现象窥探领导容错行为背后的错误转化过程更能够准确地把握错误管理与创新的关系。以往研究表明,学习机制作为错误转化过程最为直观和关键的衍生机制,能较好地解释错误管理下的创新绩效涌现过程(韵江和暴莹,2023;尹奎等,2016)。依据社会信息加工理论以及试错学习的观点,容错是从错误实践中实现知识整合的首要步骤,自省所表征的主动解错行动则是决定错误中学习是否会发生的关键步骤(Salancik和Pfeffer,1978;韵江和暴莹,2023),且错误中学习被认为是创新性想法的来源,它能够驱动团队对内外部状况认知的预期调整,进而促进团队创新绩效提升(姜秀珍等,2011)。因此,立足于学习机制,从研发团队对待错误本身的认知模式与领导包容性行为的匹配视角出发,能够有效解释领导容错与团队自省作用于创新的内在过程。综上,本研究聚焦于领导容错这一反映我国本土管理特色的领导包容性行为构念,融合团队自省这一表征团队错误分析行动的构念,深入探讨中国情境中领导容错和团队自省的“高高”“低低”“低高”和“高低”四种组合构型通过错误中学习对研发团队创新绩效作用的机制及其规律特征。

进一步地,社会信息加工理论认为,当处于复杂、不确定的社会环境时,主体将更加依赖于周围社会环境反馈的信息来调整其工作态度和行为(Salancik和Pfeffer,1978)。这表明任务性质可能会影响研发团队试错和纠错行动的决策情境。循此逻辑,任务复杂程度能够决定研发团队执行研发任务时进行试错的概率,同时,不同复杂性任务内隐的知识异质程度差异性也会对纠错效果产生影响(奉小斌,2012),也即会改变团队自省成本和收益平衡点的位置(Schippers等,2013)。故而,本研究也将任务复杂性作为领导容错和团队自省匹配影响团队错误中学习的边界条件,以图对错误管理相关研究的范围进行延伸。

综上,本研究基于社会信息加工理论,立足于错误管理视角,综合领导容错与团队自省匹配特征,进行维度划分,探讨领导容错与团队自省匹配对研发团队创新绩效的影响机理,并引入错误中学习和任务复杂性分别作为中介变量和调节变量,探索领导容错与团队自省匹配对研发团队创新绩效的内在影响机制与边界条件。

二、理论基础与研究假设(一)领导容错、团队自省及其匹配情况

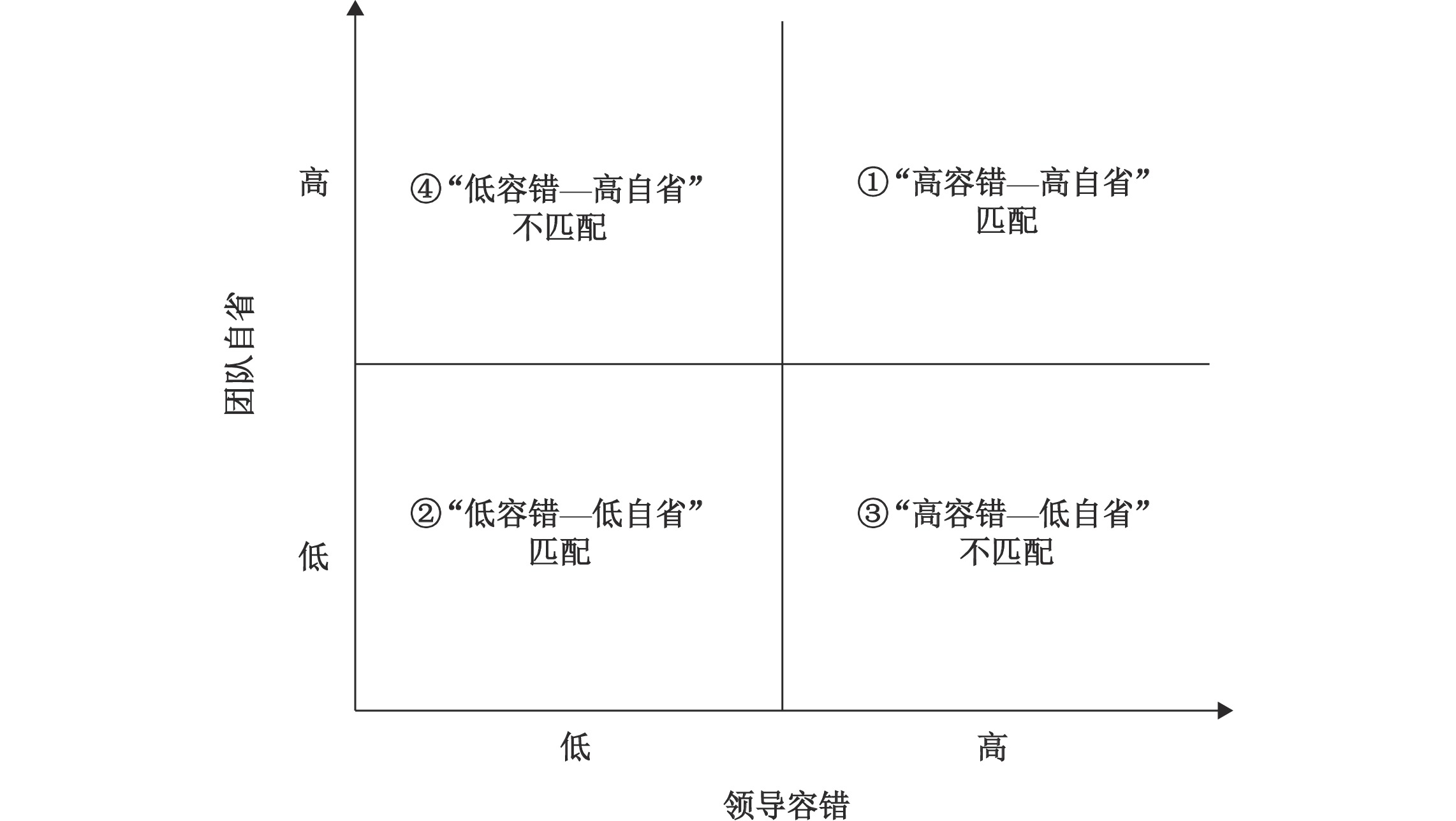

领导容错是由包容型领导以及包容性管理发展而来的,区别于西方文化背景下群体、文化多样性造就的对包容型领导中“包”的强调,Tang等(2015)认为以“容”为主是我国包容性实践不同于西方文化情境的本土化特征,即侧重于容忍员工的小差错或反对意见。在此基础上,周星和陈垣(2020)面向本土化管理情境将领导容错界定为领导者能够忍受团队成员造成的非原则性错误,并且对成员们的反对意见保有尊重态度和接受胸怀。团队自省指团队成员们就团队目标、行动以及策略等进行联合反思,并不断根据现实情况与团队需要进行适当调整(West,1996;张文勤和石金涛,2008)。为厘清领导容错和团队自省各个组合构型对研发团队创新绩效的作用机理,本研究依据领导容错与团队自省的不同强度将其分为如图1所示的“高高”“低低”“低高”和“高低”四种组合构型。其中,“高高”和“低低”代表领导容错与团队自省匹配,“高低”和“低高”代表领导容错与团队自省不匹配。

|

| 图 1 “领导容错—团队自省”的组合构型 |

(二)“容错—自省”组合构型与团队错误中学习

错误中学习(learning from mistakes)源自经验学习,它和成功中学习(learning from success)共同构成了经验学习(Ellis等,2006),并且由于错误中学习在动机、针对性、柔性等方面占据优势,其对组织的重要性被学者们普遍认为胜过成功中学习(Weinzimmer和Esken,2017;Horvath等,2021)。相关研究主要从过程视角界定了错误中学习。Ohlsson(1996)认为错误中学习是识别知识适用情境,即对过于笼统和普适性的知识结构进行特殊化的过程,主要涉及错误识别和错误纠正两个环节;Zhao(2011)基于个体层面,指出错误中学习是一个需要个体发挥主观能动性的过程,包括有目的地反思和分析错误,以及把习得的新知识运用到后续决策和行动之中;Tjosvold等(2004)立足于团队层面,认为团队错误中学习是指团队成员在解决问题以保证任务顺利完成的同时,寻求问题内在结构、假设前提以及深层次成因的过程。此外,少量研究也从结果视角讨论了错误中学习的目标,并认为错误中学习旨在从错误经验中提炼知识以改善组织流程和绩效(Yan等,2014),同时也可能形成主体情绪提振、认知改善等溢出效应(耿紫珍等,2022)。由于本研究旨在讨论领导容错和团队自省组合构型通过激活研发团队的错误中学习对创新绩效形成影响的过程机制,在侧重于过程特征的同时兼具了结果,因此,结合既有概念界定和本研究的情境,我们将研发团队的错误中学习看作是研发团队对研发活动中的错误进行客观识别、分析,从错误教训中提炼知识并将其用于纠正行为和改进绩效的过程。领导容错和团队自省表征了错误中学习的两个重要步骤,也即容错和纠错(韵江和暴莹,2023)。然而,既有研究发现,领导容错并不总能获得团队成员的重视,过度容错反而会提升团队成员的规则可违反性感知,不利于团队从实验行为中汲取经验(叶存军等,2020)。对应地,过度自省则可能会使团队陷入持续犹豫徘徊的境地,造成团队资源损耗(Dreu,2002)。“容错—自省”组合构型体现了团队容错和纠错匹配程度的差异性,因而会对团队的错误中学习形成不同影响。

社会信息加工理论的过程视角认为(Oppenheimer和Kelso,2015),特定信息的获得和对这些信息的利用共同决定了主体的信息加工质量。对于“容错—自省”匹配而言,当处于“低容错—低自省”匹配状态时,领导容错和团队纠错虽然一致,但团队不鼓励试错导致团队中错误案例降低,且团队对错误的反思不足,依据社会信息加工理论,该匹配关系不能收到较好的效果,原因在于团队成员接收到领导对错误低容忍度的信息后,倾向于尽可能地用较为保守的方式开展研发活动,这在约束了创造性活动的同时也降低了错误发生的可能性,并且团队成员自身对研发方案和失败经历很少加以反思。此时,团队很难维持错误学习行为,面对发生的错误更可能选择忽视和遮掩(王雁飞等,2022)。当团队处于“高容错—高自省”匹配状态时,团队领导展示出很高的错误包容能力,且团队具有很强的自省意识,团队成员能够有效地从错误中汲取知识。团队成员在接收到高容错信息后更愿意大胆尝试、接受挑战,这意味着团队拥有广泛的失败或错误案例源,并且会对错误案例中隐含的信息进行深度剖析(姚柱等,2020),所以在“高容错—高自省”匹配状态下,领导容错和团队自省水平都比较高,团队成员能够在鼓励尝试的氛围中抓住失败的本质原因,也即对错误加以总结和反思进而形成团队的核心知识资源(Tjosvold等,2004)。由此可以推测,“低低”匹配状态的研发团队相较于“高高”匹配状态的研发团队更难以从错误中学习。基于此,提出研究假设:

H1a:当“容错—自省”处于匹配状态时,相较于“低容错—低自省”匹配状态,处于“高容错—高自省”匹配状态的团队更能够从错误中学习。

就领导容错和团队自省不匹配而言,研发团队在“低容错—高自省”和“高容错—低自省”两种状态下其错误学习也存在差异。具体来说,在“低高”不匹配状态下,团队成员会顾虑因探索失败而招致领导批评或惩戒,同时团队会投入大量精力去反思创新任务。根据社会信息加工理论,此时,研发团队整体上倾向于以保守的态度来对待研发任务(Yam等,2018),而高自省则意味着他们在工作中也会从各种角度对错误事件进行解析,保证了团队能够更加高效地从错误中提炼知识。在这种情况下,尽管工作中的错误案例较少,但错误总是会不可避免地存在(Guchait等,2016),故而团队成员也能通过对少数错误案例进行充分剖析来吸取失败教训。对应地,在“高低”不匹配状态下,尽管领导者对团队试错行为展现出较高的容忍度,团队成员能够大胆实验和创新,然而低自省的研发团队对失败现象的忽视不仅浪费了组织资源,同时令错误事件隐含的宝贵教训和经验知识流失。因此,相较于“高低”状态下的团队而言,“低高”状态下的团队由于重视对错误事件的审视和反思而更能从错误中学习。基于此,提出研究假设:

H1b:当“容错—自省”处于不匹配状态时,相较于“高容错—低自省”不匹配状态,处于“低容错—高自省”不匹配状态的团队更能够从错误中学习。

对上述领导容错和团队自省的四种配对状态进行综合对比,在“高低”不匹配状态下,研发团队从错误中学习的效果最差,理由在于“高低”不匹配状态下研发团队对错误“只容不纠”,整个错误管理链路处于断裂状态。而对于“低高”不匹配状态,虽然领导对错误的容忍不足,团队试错和发生错误的概率均不高,但对不可避免的错误进行深入反思也能够有效地挖掘出错误案例的价值,这种不匹配状态一定程度上也能提升错误中学习的效果。然而,错误源匮乏致使处于“低高”状态的研发团队其错误中学习受限。形成这种制约的主要原因在于,数量有限的错误事件其内隐知识存在多样性不足问题(王靖茹和姚颐,2023),Lyubovnikova等(2017)的研究发现,执着于对同质信息的反思会令团队自省效用大打折扣。此外,受到认知能力的局限,对失败事件的过分反思被认为可能会导致归因模糊,继而损耗学习效果(胡洪浩和王重鸣,2011;庞立君等,2019)。而反观“低低”匹配状态下的研发团队,虽然自省程度不高,但却能够与数量有限的错误案例形成适配,也即能够迅捷地对错误原因进行精准分析而并非不顾代价地“刨根问底”。因此,考虑到错误中学习的深度优势和损耗劣势间存在相互抵消作用,本研究认为“低高”不匹配情况下的研发团队从错误中学习的效果与“低低”匹配情况下的研发团队相接近。基于此,提出研究假设:

H1c:“容错—自省”匹配程度越高,团队越能从错误中学习。

(三)团队错误中学习的中介作用

依据社会信息加工理论,团队错误中学习的成效不仅与领导传递出的容错态度等信息有关,同时也取决于团队成员自身对待错误事件的信息处理方式(韵江和暴莹,2023),并且领导包容性行为对错误管理的影响存在着“双刃剑”效应(Ma和Tang,2023;叶存军等,2020)。梳理其“双刃”来源,不难发现他们存在着忽视错误管理的共同特点,这与本文关于“容错”和“自省”的四种配对颇为一致。正如前文所言,一方面,在“低低”和“高低”领导容错和团队自省组合状态下,研发团队欠缺纠错动作,难以从错误中吸取教训和收获经验;另一方面,在“高高”和“低高”领导容错和团队自省组合状态下,团队能够充分抽取出错误事件中的教训和隐性知识,虽然“低高”组合状态下研发团队错误中学习的效果有限,但总体来说依然具有积极作用。

进一步地,团队错误中学习对团队创新绩效的提升大有裨益。团队创新是指团队有系统地融入新颖的理念、产品或程序并施行的过程,团队创新绩效则衡量了团队技术创新在质与效方面的表现,客观反映了团队对其创新目标的实现程度(袁庆宏等,2015)。错误中学习类似于双环学习(姜秀珍等,2011),能够帮助研发团队更快、更有效地从错误中恢复调整以及避免研发团队在创新过程中遭遇重大失败。具体来说,错误中学习不仅会以探测并修正错误的单环学习逻辑来解决团队创新难题,而且能够以双环学习逻辑洞悉错误的本质原因和识别能避免再次犯错的行为模式,是在探测并修正错误的同时对任务规范、政策和研发目标进行改变的“错误—修正”过程(于晓宇和蔡莉,2013)。Danneels和Vestal(2020)的研究也表明,通过剖析错误原因,组织能够掌握决策、行动和绩效结果之间的因果机制。这使研发团队能迅速地依据研发情境调整创新流程,提升了其对后续创新任务的攻克能力(Carmeli和Schaubroeck,2008)。同时,在激烈的研发竞争中,资源紧张的研发团队往往难以承受大错误带来的毁灭性打击,从可承受的小错误中学习可以降低研发团队遭遇“大”错误的可能,减少错误对创新活动的损耗,并从“小”错误中提炼出创新成功所需的知识(Baumard和Starbuck,2005)。因此,领导容错和团队自省的各组合构型会通过作用于团队的错误中学习而影响团队创新绩效。基于以上思考,提出如下假设:

H2:团队错误中学习在“容错—自省”匹配和团队创新绩效的关系中起中介作用。

(四)任务复杂性的调节作用

任务复杂性指任务本身信息负荷、实施路径多样性、路径—结果不确定性、结果不可预知性的高低(Kamphuis等,2011)。既有研究表明,任务复杂性一定程度上决定了团队试错的概率以及纠错的必要性(赵斌等,2017)。这意味着研发团队错误中学习的成效不仅取决于内部的领导容错和团队自省,同时也受到任务复杂性这一外部情境因素的影响。根据社会信息加工理论,若研发团队面临的研发任务复杂性较高,则更需要依赖社会信息调整自我的态度和行动(Salancik和Pfeffer,1978)。在研发任务复杂性较高的情境下,“低容错—低自省”匹配和“低容错—高自省”不匹配这两种领导容错较低的研发团队在权衡试错和保守得失时,会更容易忽略试错风险,团队成员倾向于尝试用新方法和思路去解决以往未遇到的全新问题和矛盾,提供给团队学习的错误源也会激增,即使是低自省的团队,也会在错误信息的频繁刺激下实现修正(Schippers等,2013)。对于“高容错—高自省”匹配和“高容错—低自省”不匹配这两种情况,高任务复杂性更是能和鼓励试错的领导风格相契合(Schippers等,2014),团队成员会在领导的鼓励下积极展开实验行动以攻克高难度任务,并且高任务复杂性意味着团队能够在试错中获取与团队既有知识之间存在着较大知识位势差的异质性知识(王雁飞等,2022)。高任务复杂性促进了“容错—自省”各组合构型对团队错误中学习的作用效果。相反,在研发任务复杂性较低时,处于“低容错—低自省”匹配和“低容错—高自省”不匹配情况的研发团队倾向于选择沿用既定的工艺或流程完成研发任务,团队面临着错误源较窄且知识同质性较高等问题,即使团队成员重视自省,也会因为学习素材的数量、质量不足而影响从失败中吸取教训的成效。而对处于“高容错—高自省”匹配和“高容错—低自省”不匹配情况的研发团队而言,即使领导对待错误的态度相对宽容,研发团队也会因为研发任务的简易性而不必开展试错活动。因此,低任务复杂性抑制了“容错—自省”各组合构型对团队错误中学习的作用效果。基于以上思考,提出如下假设:

H3:任务复杂性调节了“容错—自省”各组合构型与团队错误中学习之间的关系,任务复杂性越高,“容错—自省”各组合构型对团队错误中学习的促进作用越强。

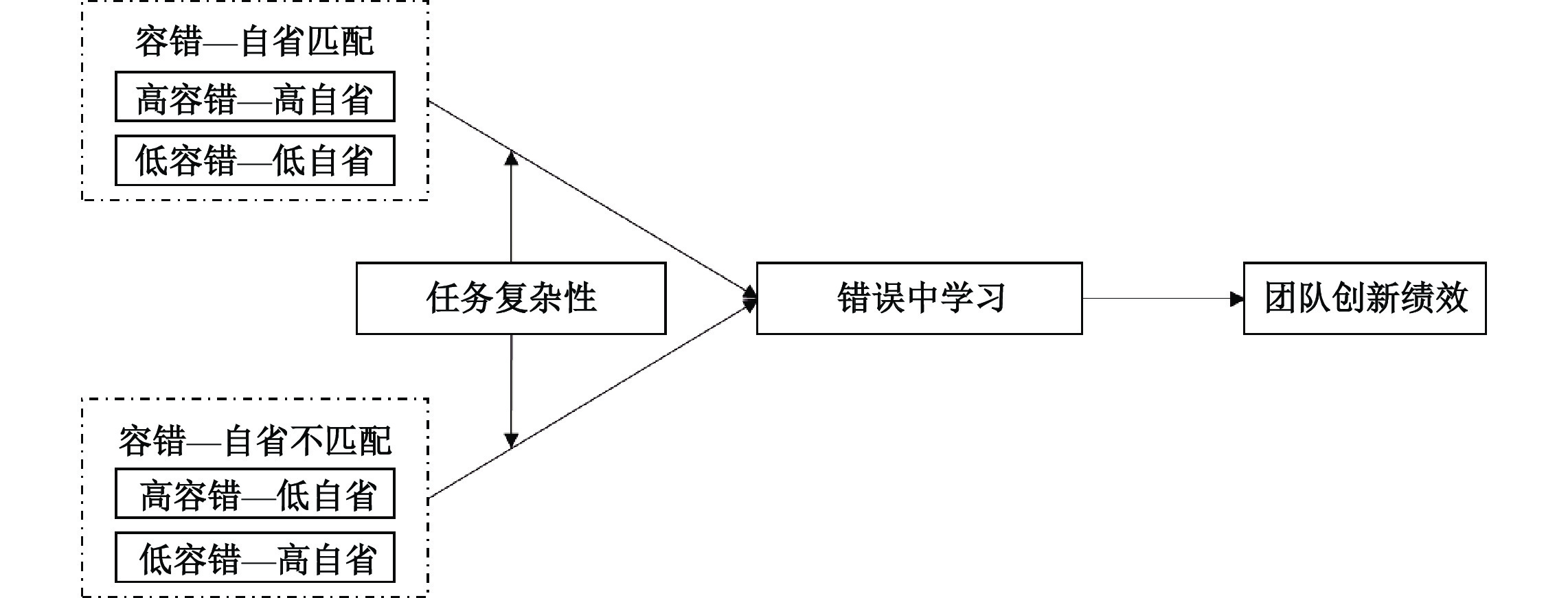

综合上述假设,本文的研究框架如图2所示。

|

| 图 2 研究框架 |

(一)样本调查

由于科技型企业的研发情境较为丰富,因此我们将研究样本框定在科技型企业。首先,我们通过电话、邮件等方式与上海、武汉、昆明以及深圳等地八所高等教育学校的非全日制MBA、EMBA学员提前进行了沟通确认,在建立起共识后前往对应科技型目标企业对其研发团队管理者以及成员展开调查;此外,依托课题组社会网络资源,对有过合作经历的科技型企业进行信息整理和联系调查。为了防止同源误差对研究的影响,我们将问卷分为A、B两套,问卷A是针对研发团队成员设计的,填写内容包括领导容错、任务复杂性以及团队的统计学特征,问卷B是针对研发团队管理者设计的,填写内容包括团队自省、团队错误中学习以及团队创新绩效。每个团队的A问卷由研发团队三名成员各填写一份,每个团队的B问卷由对应团队管理者填写一份。

此次调研问卷的发放与回收时间集中在2023年3至5月。具体收集程序如下:其一,依据目标企业的地理位置分布招募了13名调研负责人,分别负责对指定区域的目标企业进行数据收集,并在正式调研前对其进行培训,令其熟悉调研程序、内容与注意事项;其二,将空白问卷置于信封并密封,以便负责人直接发放,并要求负责人在问卷填答完毕后立即对其进行密封、编号和回收;其三,在调查开始之前,负责人需向被试说明,本次调查是匿名填写,所得结果只用于学术研究,不会对其造成任何影响,以使其放心作答;其四,在问卷填写完毕后,为了保证能够顺利匹配,每个团队的A、B问卷分别用小信封进行封装,再将它们放置在一个大信封里;其五,配合完成调研的被试将获得某知名电商平台的10元无门槛抵扣券,调研结束后会依据工作量向调研负责人发放酬金。本次调研共计向54家科技型企业的316个研发团队发放调查问卷

(二)变量测量

本问卷五个核心变量的题项均使用李克特五级计分法,填写者依据所描述的信息选择和自身感受相匹配的分值,1表示完全不符合,5表示完全符合。

(1)领导容错。借鉴张凯丽和唐宁玉(2016)的研究,采用4个题项测量领导容错,示例题项如:“我们团队的领导会原谅成员出现的差错或失败”。本研究中该量表的Cronbach’s α为0.710。

(2)团队自省。借鉴Schippers等(2013)的研究,采用5个题项测量团队自省,示例题项如:“团队成员会定期讨论团队能否有效地共同合作”。本研究中该量表的Cronbach’s α为0.861。

(3)团队创新绩效。借鉴Islam等(2009)的研究,采用4个题项测量新产品开发团队的创新绩效,示例题项如:“团队的新产品开发活动获取预期的利润”。本研究中该量表的Cronbach’s α为0.822。

(4)团队错误中学习。借鉴Tjosvold等(2004)的研究,采用6个题项测量团队错误中学习,示例题项如:“错误为解决现有问题提供重要信息”。本研究中该量表的Cronbach’s α为0.789。

(5)任务复杂性。借鉴Stock(2006)的研究,采用5个题项测量任务复杂性,典型题项如:“我们团队的工作任务变化很大”。本研究中该量表的Cronbach’s α为0.891。

(6)控制变量。在领导层面,本研究对团队领导的性别(L_gender)、学历(L_education)和年龄(L_age)等人口统计学变量进行了控制;在团队层面,基于既有研究(姚柱等,2022),团队成员的数量、受教育水平和工作时长也可能会对团队创新绩效产生一定程度的潜在影响,因而本研究对团队规模(T_size)以及学历(T_education)和工作年限(T_year)等变量进行了控制;在交互层面,考虑到团队成员和领导相处时间的长短可能会决定彼此间的行为塑造程度(宋瑶和王震,2023;Sin等,2009),我们对团队成员和领导的共事时间(RT)进行了控制。

四、实证分析与结果(一)分析技术

就匹配性研究而言,采用差异分数的方法可能存在削弱信效度并出现伪相关的问题,因而目前的研究多利用多项式回归(polynomial regression)和响应面分析(response surface analysis)来探究这类问题。针对假设H1a、H1b、H1c的检验,本研究将控制变量以及进行了中心化处理的领导容错(LT)、团队自省(TR)、领导容错平方项(LT2)、领导容错和团队自省乘积项(LT×TR)以及团队自省平方项(TR2)纳入回归方程,对团队错误中学习(TLM)进行预测,如式(1)所示。接着,依据Edwards和Cable(2009)的研究,讨论响应面在一致性线(LT=TR)以及不一致性线(LT=−TR)下的状态,以剖析领导容错和团队自省匹配的差异化作用。进一步地,对于假设H2和H3的检验,分别参考闫佳祺和罗瑾琏(2018)以及李树文和罗瑾琏的方法(2020),将LT、TR、LT2、LT×TR、TR2与各自的回归系数相乘并加总,形成新的自变量,也称作集区变量(BLOCK),并采用Bootstrap检验法对团队错误中学习(TLM)的中介作用进行检验,采用回归分析法对任务复杂性(TC)的调节效应进行检验。

| $ TLM = {a_0} + {a_1}(LT) + {a_2}(TR) + {a_3}(L{T^2}) + {a_4}(LT \times TR) + {a_5}(T{R^2}) + e $ | (1) |

(二)聚合分析

本文着力于揭示团队层面各关键变量之间的联系。自变量领导容错以及调节变量任务复杂性均是在团队成员个体层面进行测度的,故而在进行正式的数据检验前需要先将其聚合至团队层面。为了确保聚合的效果,我们在程序上进行了控制,也即在对量表进行表述时,从团队情境的视角对领导容错以及任务复杂性进行阐述,典型如:“我们团队的领导会原谅成员出现的差错或失败”以及“我们团队的工作任务变化很大”。此外,还对收集的数据进行了组内一致性系数Rwg的聚合检验,结果显示两个变量的Rwg均超过了0.800,且它们的ICC(1)均超过了0.120,ICC(2)均超过了0.700,意味着样本的数据可以聚合至团队层面。

(三)效度分析

本研究运用AMOS 22软件对数据进行验证性因子分析,以确保领导容错(LT)、团队自省(TR)、团队错误中学习(TLM)、团队创新绩效(TIP)以及任务复杂性(TC)这五个主要变量之间的区分效度。具体模型效度分析结果见表1。表1结果显示,拟合度最好的是完整模型(χ2/df=1.590、RMSEA=0.057、CFI=0.917、TLI=0.906、IFI=0.919),表明本研究各个变量之间有着较为优良的区分效度。

| 模型 | χ2 | df | χ2/df | RMSEA | CFI | TLI | IFI |

| 完整模型 (LT、TR、TLM、TIP、TC) | 384.694 | 242 | 1.590 | 0.057 | 0.917 | 0.906 | 0.919 |

| 四因素模型 (LT;TR;TLM;TIP+TC) | 713.230 | 246 | 2.899 | 0.102 | 0.730 | 0.697 | 0.734 |

| 三因素模型 (LT+TR;TLM;TIP+TC) | 942.029 | 249 | 3.783 | 0.124 | 0.599 | 0.556 | 0.605 |

| 二因素模型 (LT+TR;TLM +TIP+TC) | 251 | 4.208 | 0.133 | 0.534 | 0.488 | 0.541 | |

| 单因素模型 (LT+TR+TLM+TIP+TC) | 252 | 5.343 | 0.155 | 0.367 | 0.307 | 0.376 |

(四)描述性统计分析

本研究使用SPSS 22.0软件在假设验证前对各变量的Pearson相关性进行分析。具体的相关系数、均值和标准差如表2所示。领导容错、团队自省与团队错误中学习以及团队创新绩效等显著正相关,为本研究涉及的假设提供了初步支撑。

| 变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| T_size | 1 | ||||||||||

| T_education | 0.101 | 1 | |||||||||

| T_year | 0.090 | −0.020 | 1 | ||||||||

| L_gender | 0.017 | −0.033 | 0.059 | 1 | |||||||

| L_education | 0.122 | −0.010 | 0.044 | 0.128 | 1 | ||||||

| L_age | 0.069 | 0.049 | 0.114 | −0.017 | −0.019 | 1 | |||||

| RT | −0.101 | −0.096 | 0.147* | −0.002 | −0.074 | −0.066 | 1 | ||||

| LT | −0.035 | 0.044 | −0.016 | 0.078 | 0.095 | 0.106 | −0.053 | 1 | |||

| TR | 0.072 | 0.036 | 0.010 | 0.125 | 0.056 | 0.048 | 0.022 | 0.129 | 1 | ||

| TLM | 0.188* | 0.062 | −0.019 | 0.153* | 0.082 | 0.065 | 0.012 | 0.274** | 0.256** | 1 | |

| TIP | 0.176* | 0.105 | 0.032 | 0.107 | 0.217** | 0.107 | −0.106 | 0.411** | 0.279** | 0.513** | 1 |

| MEAN | 17.198 | 1.462 | 6.253 | 1.846 | 1.577 | 40.176 | 4.185 | 3.626 | 3.519 | 4.133 | 3.964 |

| SD | 5.710 | 0.500 | 3.382 | 0.362 | 0.495 | 5.426 | 1.328 | 0.593 | 0.628 | 0.505 | 0.501 |

| 注:*表示p<0.05,**表示p<0.01。 | |||||||||||

(五)假设检验

1.主效应检验

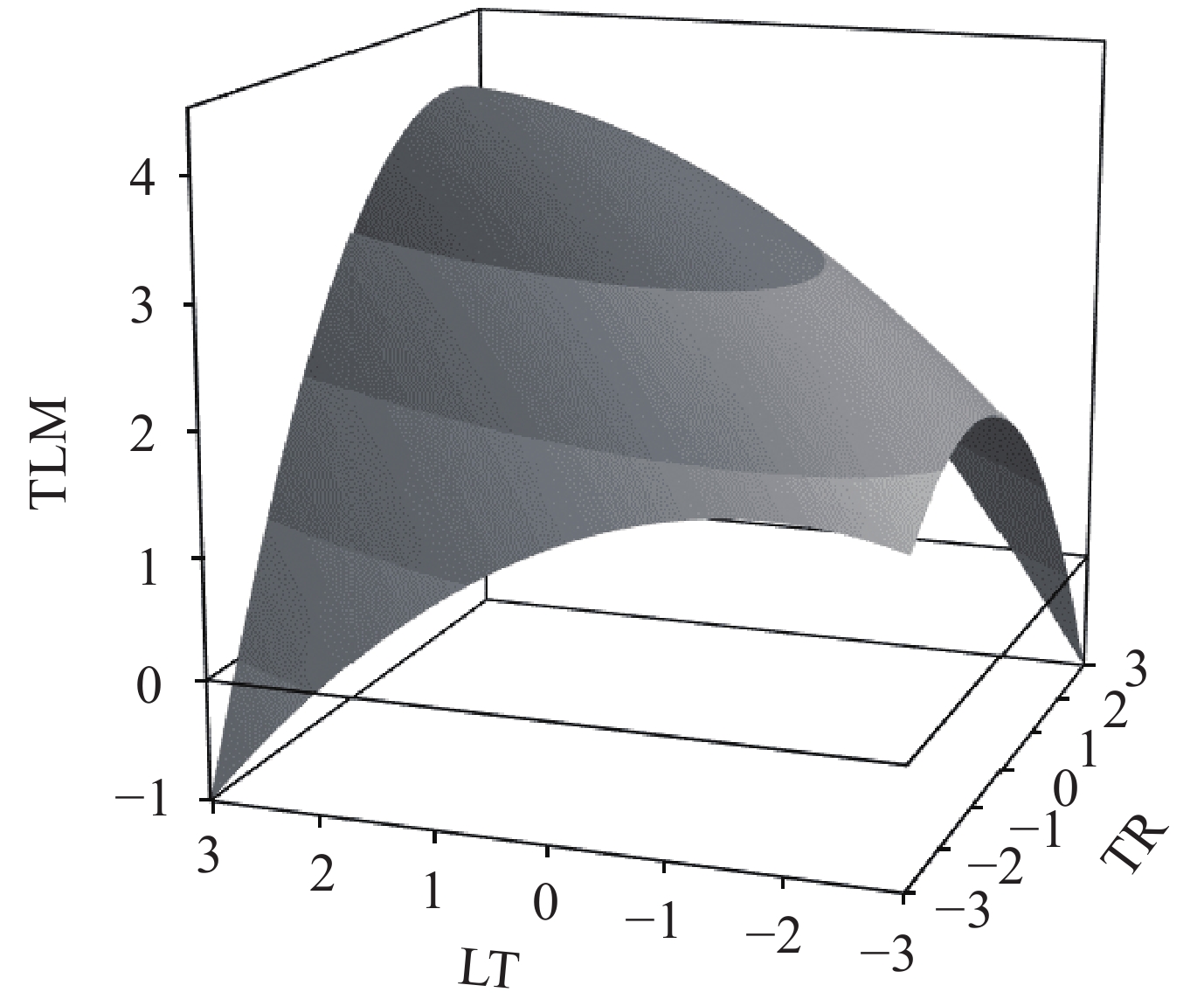

对样本数据进行多项式回归与响应面分析,结果如表3所示。关于“容错—自省”匹配与团队错误中学习的假设:首先,与模型2相比,模型3的R2变化量明显增大(ΔR2=0.049,p<0.05),说明领导容错和团队自省的组合与团队错误中学习具有非线性关系。其次,结合表3可知,响应面沿着不一致线(LT=−TR)的曲率显著且小于0(Curvature2=−0.499,p<0.01),说明领导容错和团队自省匹配对团队错误中学习的促进作用相较于不匹配更强,H1c得到了支持。再者,响应面沿一致性线(LT=TR)的斜率显著大于0(Slope1=0.366,p<0.001),并且其曲率不显著,这意味着领导容错和团队自省强度一致时,“高高”与“低低”两个组合相比较而言,前者对团队错误中学习的促进更加明显,H1a获得支持。最后,响应面沿着不一致线(LT=−TR)的斜率不显著,H1b没有得到验证。响应面分析如图3所示。

| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 |

| 团队错误中学习 | |||||

| T_size | 0.016* | 0.016* | 0.015* | 0.017** | 0.015* |

| T_education | 0.051 | 0.033 | 0.011 | 0.019 | 0.023 |

| T_year | −0.009 | −0.008 | −0.008 | −0.007 | −0.009 |

| L_gender | 0.209* | 0.151 | 0.125 | 0.130 | 0.143 |

| L_education | 0.050 | 0.020 | −0.001 | −0.023 | −0.022 |

| L_age | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.006 |

| RT | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.021 | 0.016 |

| LT | 0.206** | 0.185** | |||

| TR | 0.156** | 0.181** | |||

| LT2 | −0.116 | ||||

| LT×TR | 0.206* | ||||

| TR2 | −0.176* | ||||

| BLOCK | 0.950*** | 0.953*** | |||

| TC | −0.088 | −0.044 | |||

| BLOCK×TC | 0.853** | ||||

| R2 | 0.070 | 0.174 | 0.223 | 0.236 | 0.271 |

| △R2 | 0.104*** | 0.049* | 0.166*** | 0.035** | |

| F | 1.866 | 4.021*** | 4.044*** | 5.896*** | 6.365*** |

| 一致性线(LT=TR) | |||||

| 斜率Slope1 | 0.366*** | ||||

| 曲率Curvature1 | −0.086 | ||||

| 不一致性线 (LT=−TR) |

|||||

| 斜率Slope2 | 0.004 | ||||

| 曲率Curvature2 | −0.499** | ||||

| 注:n=182;***表示p<0.001,*表示p<0.05,**表示p<0.01。 | |||||

|

| 图 3 “领导容错—团队自省”匹配与团队错误中学习响应面图 |

2.中介效应检验

本文通过SPSS 22.0软件的PROCESS插件对团队错误中学习的作用进行Bootstrap中介效应检验,分析结果如表4所示。集区变量(BLOCK)对团队创新绩效间接效应的Bia-corrected和Percentile 95%置信区间为[0.252,0.883]和[0.230,0.680],均不包含0,这表明团队错误中学习能够在领导容错和团队自省匹配与团队创新绩效之间发挥中介作用,假设H2得到支持。

| 变量 | Bia-corrected 95% 置信区间 |

Percentile 95% 置信区间 |

||

| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |

| 间接效应 | ||||

| BLOCK→TLM→TIP | 0.252 | 0.883 | 0.230 | 0.680 |

| 直接效应 | ||||

| BLOCK→TIP | 0.868 | 2.003 | 0.732 | 1.512 |

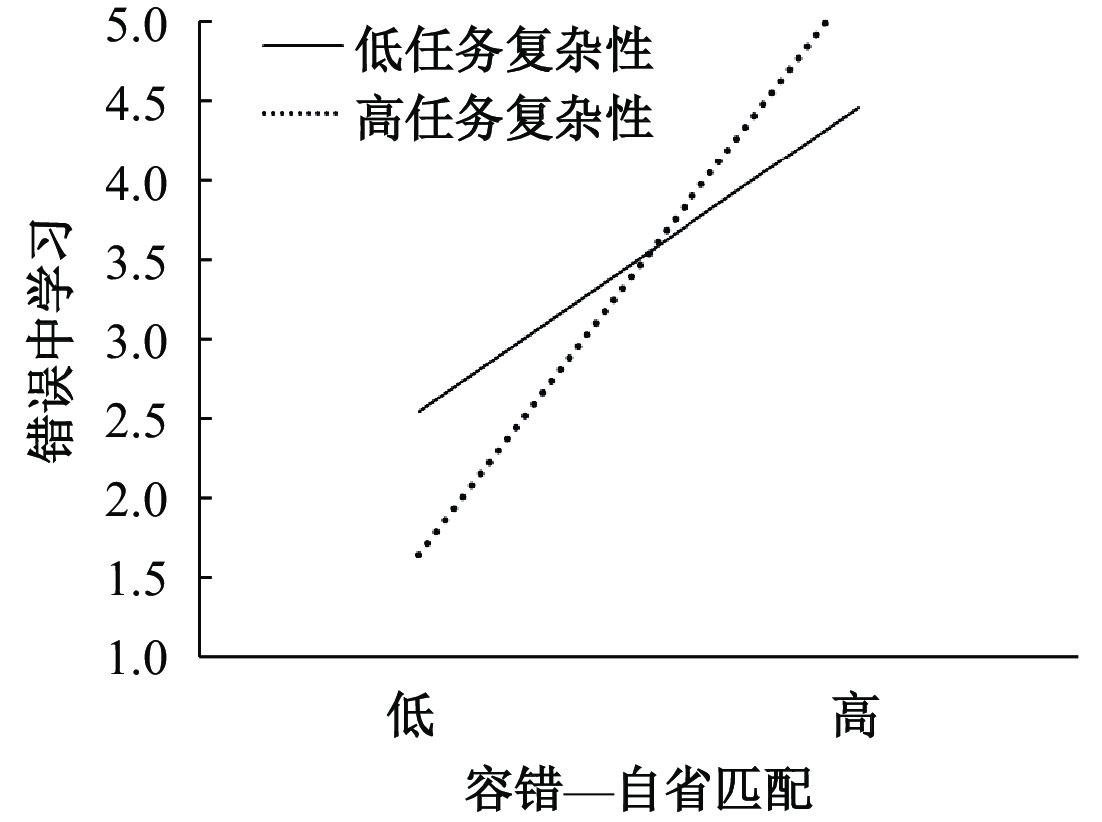

3.调节效应检验

任务复杂性调节效应检验结果如表3模型4、模型5所示,在引入任务复杂性及其与集区变量的交互项后,交互项对团队错误中学习的影响显著为正(β=0.853,p<0.01),说明任务复杂性正向调节了领导容错和团队自省匹配与团队错误中学习之间的关系,假设H3得证。进一步地,依据上述检验结果,本研究以调节变量任务复杂性的均值加减一个标准差为分组标准,绘制了在不同任务复杂性情况下领导容错和团队自省匹配对团队错误中学习的影响作用示意图,如图4所示。

|

| 图 4 任务复杂性在“领导容错—团队自省”匹配对团队错误中学习影响中的调节作用 |

(一)研究结论

基于社会信息加工理论和错误管理视角,本文以科技型企业的研发团队为样本,研究了领导容错与团队自省“高高”“低低”“低高”和“高低”四种组合构型对团队错误中学习以及团队创新绩效的差异性作用,并探究了任务复杂性在其中的调节作用。本研究认为,研发团队的领导容错会引发成员对领导宽容行为信息的加工,进而使成员做出试错行动,催生错误事件的发生,任务复杂性的高低则决定了此阶段错误事件发生规模的高低。在此基础上,不同自省水平的研发团队对错误事件的信息加工深度也截然不同,其与不同错误事件规模的耦合关系影响了解错效果,进而对团队错误中学习以及团队创新绩效形成差异性作用。研究结果表明:首先,在领导容错和团队自省匹配的情况下,“高高”组合对团队错误中学习的正向作用比“低低”组合要强,并且领导容错和团队自省强度的匹配程度越高,越有利于团队错误中学习;其次,团队错误中学习在领导容错和团队自省匹配与团队创新绩效的关系中起中介作用;最后,任务复杂性调节了领导容错和团队自省匹配与团队错误中学习间的关系,高任务复杂性强化了“容错—自省”组合构型对团队错误中学习的正向作用。值得关注的是,假设H1b没有得到支持,即领导容错与团队自省的“低高”和“高低”组合之间差异性不甚明显,且从图3的响应面图可以分析出,导致假设被拒绝的主要原因是在“低高”组合下,团队错误中学习的效果并未如我们理论推导的理想,这意味着高团队自省在缺乏错误源的环境中也很难发挥价值,对比之下“低低”情况下团队错误中学习的效果占优,表明在欠缺错误源的情境下,高自省带来的学习深度效应要弱于损耗效应。

(二)理论贡献

本文的贡献如下:(1)解释了领导包容性行为和团队自省与创新绩效关系研究结论不一致的原因。目前的研究中,学者们不仅基于社会交换理论(方阳春等,2019;Ma和Tang,2023)、资源保存理论(赵富强等,2022)、社会信息加工理论(叶存军等,2020)揭示了领导包容性行为与创新的正向、负向、倒U形关系,同时也得出了团队自省会对团队创新起正向作用和无显著作用的结论(姚柱等,2020;Schippers等,2014,2015),这些不一致的结论令学者们对领导包容性行为和团队自省争议不断。本文从错误管理的视角切入,认为上述不一致的关键原因在于当前研究对错误管理普遍存在“只容不纠”或“不容只纠”的问题,本研究立足于领导容错与团队自省匹配视角,补足了“容错—纠错”的错误管理过程链。研究结果表明,领导容错行为只有在与等强度的团队自省匹配时才能最大程度地发挥错误的价值,这不仅验证了领导包容性行为和团队自省对研发团队创新的重要性,同时也为上述的不一致结论提供了理论解释。(2)讨论了错误管理措施和团队创新绩效关系间一条被忽视的通路。既往研究较少考虑中国情境下领导容错对团队创新的影响(Tang等,2015),且普遍着重于探讨领导容错行为从环境上为团队构建的适宜创新的氛围(Domínguez-Escrig等,2022),而忽略了错误本身如何被消解和学习,这一点与包容行为在中国强调以“容”为主的情境显得格格不入,本文恰恰是对上述不足的一种尝试性补充。研究结果表明,团队错误中学习在领导容错与团队自省匹配和团队创新绩效之间发挥了中介作用,说明“容错”与“自省”匹配是通过学习机制影响团队创新绩效的,故而本文揭示了中国情境下错误管理措施转化为团队创新绩效的一条隐藏路径。(3)发现了领导容错和团队自省匹配性影响团队错误中学习的一个边界条件。以往对错误管理的研究重视讨论错误学习效果如何被放大或缩小,而正如Frese和Keith(2015)所指出的,对错误管理的研究无法忽视创新活动本身的特征,任务作为错误的载体,其复杂性特征能够较好地彰显创新活动本身的特征,本研究探究任务复杂性在领导容错和团队自省匹配性与团队错误中学习关系中的作用,不仅响应了上述呼吁,同时也是对错误管理研究范围的扩展。

(三)实践启示

本文的研究结论对管理实践也有一定的启示。(1)研发团队的领导者应该重视容错行为与团队自省之间的匹配,领导展现的容错程度要与团队本身的自省水平相互联系,不要一味地强调容错,要对团队自省的情况有深刻认识,进而采取对应的领导策略,避免“费力不讨好”,同时也可以从团队角度出发通过培训等手段将团队自省调适至与领导者容错水平相一致的强度。(2)团队错误中学习是研发团队积累创新必要知识的重要途径,也是研发团队创新流程更新的动力来源,因此研发团队要鼓励从错误中吸取教训,然而在实践中,组织普遍重视绩效结果,错误中学习作为组织中不易被显化的过程部分往往会被忽视,因此研发团队应该细化错误管理的过程机制,构建从容错到纠错再到经验知识整合再利用的全链条过程管理方案,最大程度地统筹利用好团队的经验资源。(3)高任务复杂性有利于提升研发团队从错误中学习的效果,对于那些任务复杂性不高的团队,应该注重适度拓宽研发领域的范围或者加深专业领域的研究,走出“舒适区”以获取相对丰富的错误源和异质性知识,提升团队从错误中学习的效果,进而促进团队创新绩效的提升。

(四)局限与展望

本研究尽管从错误管理视角为怎样提升研发团队错误学习效果以及创新绩效提供了一些新看法,但囿于研究条件和能力,仍旧存在一些不足之处:其一,虽然本研究在数据采集过程中将整体问卷拆分成了A、B两份,并分别交由研发团队的成员以及管理者填写,以期避免同源误差带来的问题,但是由于数据仍旧是截面的,而领导容错或团队自省对研发团队创新绩效的影响是一个动态过程,因此未来的研究需要考虑采集分时段数据来对假设进行检验。其二,本文仅仅讨论了任务复杂性在领导容错和团队自省匹配性与团队错误中学习之间的调节效应,而正如学者们所呼吁的,我们应更加关注中国情境下包容实践的特殊性,因此层级文化、传统性等彰显中国本土管理特色的变量都是很好的切入点。其三,当前有关错误管理的研究主要面向员工或者团队,然而领导容错作为一种领导者的情绪劳动行为,也可能会对其自身造成影响,同时,团队自省的水平也会在一定程度上对领导者的行为产生塑造作用。因此,后续研究可以尝试基于事件系统等理论关注领导容错或团队自省对领导者的影响。

| [1] | 方阳春, 雷雅云, 宋志刚. 包容型人力资源管理实践对员工创新行为的影响——基于创新自我效能感的中介作用[J]. 科研管理, 2019, 40(12): 312–322. |

| [2] | 奉小斌. 研发团队跨界行为对创新绩效的影响——任务复杂性的调节作用[J]. 研究与发展管理, 2012, 24(3): 56–65. |

| [3] | 耿紫珍, 王艳粉, 肖蒙蒙, 等. 差错能催生团队突破性创造力吗?——基于跨层次交互模型的fsQCA分析[J]. 研究与发展管理, 2022, 34(3): 147–161. |

| [4] | 古银华, 卿涛, 杨付, 等. 包容型领导对下属创造力的双刃剑效应[J]. 管理科学, 2017, 30(1): 119–130. |

| [5] | 胡洪浩, 王重鸣. 国外失败学习研究现状探析与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2011, 33(11): 39–47. |

| [6] | 贾冀南, 孔祥学, 王申玥. 差错管理氛围对新生代员工创新行为影响研究[J]. 科研管理, 2020, 41(9): 238–246. |

| [7] | 姜秀珍, 顾琴轩, 王莉红, 等. 错误中学习与研发团队创新: 基于人力资本与社会资本视角[J]. 管理世界, 2011(12): 178–179,181. |

| [8] | 景保峰, 周霞. 包容研究前沿述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(12): 3–22. |

| [9] | 李柏洲, 曾经纬. 知识搜寻与吸收能力契合对企业创新绩效的影响——知识整合的中介作用[J]. 科研管理, 2021, 42(6): 120–127. |

| [10] | 李树文, 罗瑾琏. 领导—下属权力距离一致性对双元领导的权变影响[J]. 财贸研究, 2020, 31(10): 71–80. |

| [11] | 庞立君, 任颋, 王向阳. CEO变革型领导与企业绩效关系研究——失败学习的非线性中介作用[J]. 研究与发展管理, 2019, 31(4): 114–126. |

| [12] | 宋瑶, 王震. 领导过程中的下属归因: 一个整合性理解框架[J]. 外国经济与管理, 2023, 45(6): 84–100. |

| [13] | 王靖茹, 姚颐. 企业数字化转型、容错机制与研发创新[J]. 外国经济与管理, 2023, 45(9): 38–53. |

| [14] | 王雁飞, 林珊燕, 郑立勋, 等. 社会信息加工视角下伦理型领导对员工创新行为的双刃剑影响效应研究[J]. 管理学报, 2022, 19(7): 1006–1015. |

| [15] | 吴欢伟, 许彦蕤. 表面和谐: 概念、测量及研究进展[J]. 中国人力资源开发, 2017(1): 52–58. |

| [16] | 闫佳祺, 罗瑾琏. 科研团队双元领导与创新绩效[J]. 科学学研究, 2018, 36(11): 2103–2112. |

| [17] | 姚柱, 罗瑾琏, 宛群超. 研发团队领导愤怒对团队创新绩效的影响: 情绪与认知的双路径[J]. 管理工程学报, 2022, 36(5): 25–34. |

| [18] | 姚柱, 罗瑾琏, 张显春, 等. 研发团队时间压力、团队反思与创新绩效[J]. 科学学研究, 2020, 38(8): 1526–1536. |

| [19] | 叶存军, 何斌, 孙旭, 等. 包容型领导在创新领域的双刃剑效应——违反规范可接受感知的中介和主动性人格的调节[J]. 技术经济, 2020, 39(11): 136–146. |

| [20] | 尹奎, 孙健敏, 陈乐妮. 差错管理氛围研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2016, 38(2): 75–87. |

| [21] | 于晓宇, 蔡莉. 失败学习行为、战略决策与创业企业创新绩效[J]. 管理科学学报, 2013, 16(12): 37–56. |

| [22] | 袁庆宏, 张华磊, 王震, 等. 研发团队跨界活动对团队创新绩效的“双刃剑”效应——团队反思的中介作用和授权领导的调节作用[J]. 南开管理评论, 2015, 18(3): 13–23. |

| [23] | 韵江, 暴莹. 风险情境下战略变革过程中试错学习机制的双案例研究[J]. 管理世界, 2023, 39(2): 141–170. |

| [24] | 张凯丽, 唐宁玉. 组织中的诚实行为——员工差错承认的前因与结果探究[J]. 南开管理评论, 2016, 19(6): 36–48. |

| [25] | 张文勤, 石金涛. 团队反思的影响效果与影响因素分析[J]. 外国经济与管理, 2008(4): 59–65. |

| [26] | 赵斌, 刘桂霞, 宇卫昕, 等. 差错管理氛围、工作复杂性对员工创新行为影响的跨层次研究[J]. 预测, 2017, 36(5): 15–23. |

| [27] | 赵富强, 陈耘, 向蝴蝶. 多元包容性人力资源实践对员工创新行为的影响研究——工作繁荣和共享型领导的作用[J]. 科研管理, 2022, 43(8): 192–200. |

| [28] | 周星, 程坦. 领导容错行为能否提高员工的积极性?——一项跨层次研究[J]. 经济管理, 2020, 42(1): 109–124. |

| [29] | 朱金强, 徐世勇, 张丽华. “宽猛相济”促创新——基于阴阳观的视角[J]. 南开管理评论, 2018, 21(5): 200–212. |

| [30] | Adams G S, Zou X, Inesi M E, et al. Forgiveness is not always divine: When expressing forgiveness makes others avoid you[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2015, 126: 130–141. |

| [31] | Baumard P, Starbuck W H. Learning from failures: Why it may not happen[J]. Long Range Planning, 2005, 38(3): 281–298. |

| [32] | Carmeli A, Schaubroeck J. Organisational crisis-preparedness: The importance of learning from failures[J]. Long Range Planning, 2008, 41(2): 177–196. |

| [33] | Danneels E, Vestal A. Normalizing vs. analyzing: Drawing the lessons from failure to enhance firm innovativeness[J]. Journal of Business Venturing, 2020, 35(1): 105903. |

| [34] | Domínguez-Escrig E, Mallén Broch F F, Chiva Gómez R, et al. Improving performance through leaders’ forgiveness: The mediating role of radical innovation[J]. Personnel Review, 2022, 51(1): 4–20. |

| [35] | Dreu C K W D. Team innovation and team effectiveness: The importance of minority dissent and reflexivity[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2002, 11(3): 285–298. |

| [36] | Edwards J R, Cable D M. The value of value congruence[J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(3): 654–677. |

| [37] | Ellis S, Mendel R, Nir M. Learning from successful and failed experience: The moderating role of kind of after-event review[J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(3): 669–680. |

| [38] | Frese M, Keith N. Action errors, error management, and learning in organizations[J]. Annual Review of Psychology, 2015, 66: 661–687. |

| [39] | Gu Q X, Wang G G, Wang L H. Social capital and innovation in R&D teams: The mediating roles of psychological safety and learning from mistakes[J]. R& D Management, 2013, 43(2): 89–102. |

| [40] | Guchait P, Lanza-Abbott J, Madera J M, et al. Should organizations be forgiving or unforgiving? A two-study replication of how forgiveness climate in hospitality organizations drives employee attitudes and behaviors[J]. Cornell Hospitality Quarterly, 2016, 57(4): 379–395. |

| [41] | Horvath D, Klamar A, Keith N, et al. Are all errors created equal? Testing the effect of error characteristics on learning from errors in three countries[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2021, 30(1): 110–124. |

| [42] | Islam Z, Doshi J A, Mahtab H, et al. Team learning, top management support and new product development success[J]. International Journal of Managing Projects in Business, 2009, 2(2): 238–260. |

| [43] | Kamphuis W, Gaillard A W K, Vogelaar A L W. The effects of physical threat on team processes during complex task performance[J]. Small Group Research, 2011, 42(6): 700–729. |

| [44] | Lyubovnikova J, Legood A, Turner N, et al. How authentic leadership influences team performance: The mediating role of team reflexivity[J]. Journal of Business Ethics, 2017, 141(1): 59–70. |

| [45] | Ma Q J, Tang N Y. Too much of a good thing: The curvilinear relation between inclusive leadership and team innovative behaviors[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2023, 40(3): 929–952. |

| [46] | Mansoor A, Farrukh M, Wu Y H, et al. Does inclusive leadership incite innovative work behavior?[J]. Human Systems Management, 2021, 40(1): 93–102. |

| [47] | Ohlsson S. Learning from performance errors[J]. Psychological Review, 1996, 103(2): 241–262. |

| [48] | Oppenheimer D M, Kelso E. Information processing as a paradigm for decision making[J]. Annual Review of Psychology, 2015, 66: 277–294. |

| [49] | Salancik G R, Pfeffer J. A social information processing approach to job attitudes and task design[J]. Administrative Science Quarterly, 1978, 23(2): 224–253. |

| [50] | Schippers M C, Edmondson A C, West M A. Team reflexivity as an antidote to team information-processing failures[J]. Small Group Research, 2014, 45(6): 731–769. |

| [51] | Schippers M C, Homan A C, van Knippenberg D. To reflect or not to reflect: Prior team performance as a boundary condition of the effects of reflexivity on learning and final team performance[J]. Journal of Organizational Behavior, 2013, 34(1): 6–23. |

| [52] | Schippers M C, West M A, Dawson J F. Team reflexivity and innovation: The moderating role of team context[J]. Journal of Management, 2015, 41(3): 769–788. |

| [53] | Sin H P, Nahrgang J D, Morgeson F P. Understanding why they don’t see eye to eye: An examination of leader–member exchange (LMX) agreement[J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(4): 1048–1057. |

| [54] | Stock R M. Interorganizational teams as boundary spanners between supplier and customer companies[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2006, 34(4): 588–599. |

| [55] | Tang N Y, Jiang Y, Chen C Y, et al. Inclusion and inclusion management in the Chinese context: An exploratory study[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2015, 26(6): 856–874. |

| [56] | Tjosvold D, Yu Z Y, Hui C. Team learning from mistakes: The contribution of cooperative goals and problem-solving[J]. Journal of Management Studies, 2004, 41(7): 1223–1245. |

| [57] | van Dyck C, Frese M, Baer M, et al. Organizational error management culture and its impact on performance: A two-study replication[J]. Journal of Applied Psychology, 2005, 90(6): 1228–1240. |

| [58] | Weinzimmer L G, Esken C A. Learning from mistakes: How mistake tolerance positively affects organizational learning and performance[J]. The Journal of Applied Behavioral Science, 2017, 53(3): 322–348. |

| [59] | West M A. Reflexivity and work group effectiveness: A conceptual integration[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 1996. |

| [60] | Yam K C, Christian M S, Wei W, et al. The mixed blessing of leader sense of humor: Examining costs and benefits[J]. Academy of Management Journal, 2018, 61(1): 348–369. |

| [61] | Yan Q, Bligh M C, Kohles J C. Absence makes the errors go longer: How leaders inhibit learning from errors[J]. Zeitschrift für Psychologie, 2014, 222(4): 233–245. |

| [62] | Zhao B. Learning from errors: The role of context, emotion, and personality[J]. Journal of organizational Behavior, 2011, 32(3): 435–463. |