2024第46卷第8期

2.清华大学 马克思主义学院, 北京 100084

2.School of Marxism, Tsinghua University, Beijing 100084, China

差错蕴含着宝贵的信息和知识,善于从差错中学习不仅能帮助员工认识到事物运行的边界条件、建立起正确的心智模式,还有助于创新的产生以及长期的差错预防(马璐和刘闯,2019;Frese和Keith,2015)。然而,虽然从差错中学习能够给个人带来诸多好处,但不可否认的是,犯错通常会导致任务失败、丢面子等结果,会给个体带来沮丧的情绪(Edmondson,1999;Goffman,1955)。这也使得在日常工作中,许多员工犯错后不愿直面错误,更难以从错误中总结、反思问题的根源,导致相似的问题反复出现,不利于长期的差错规避。因此,考虑到差错所蕴含的重要价值以及员工可能采用的消极应对方式,研究者需要关注如何帮助员工树立积极的差错学习导向并减少消极的差错掩盖导向(Frese和Keith,2015)。

在差错导向领域的文献中,大多数研究关注于差错培训等管理实践因素对员工差错导向的塑造作用(例如,Keith和Frese,2008)。然而,个体对待事物的态度和导向不仅仅受到事物本身属性以及群体正式规范和制度的影响,个体还会依据群体内部社会互动所传递的相关信息而进行主观建构(Blau和Katerberg,1982;Salancik和Pfeffer,1978)。其中,各类风格的领导在不同方向上所传递的信息是塑造下属相应态度和导向的重要来源。例如,包容型领导所传递的信息有助于下属形成对周围环境的宽容态度(Bao等,2021;Cao等,2023),而辱虐型领导则传递了工作场所中的敌对信号,导致下属形成对他人的攻击性态度(Mawritz等,2012)。

在诸多领导风格中,谦卑型领导的典型特征为愿意直面缺点和问题,善于从差错中学习(Owens等,2013;Owens和Hekman,2012;Seckler等,2021)。相比于西方情境,我国传统文化更强调领导的“自省”,即反思自我的错误和不足之处,因此谦卑型领导在我国有着更为广泛的实践群体(冯镜铭等,2014;胡金生和黄希庭,2006;曲庆等,2013)。根据谦卑型领导的理论内涵,本文基于社会信息加工理论(Salancik和Pfeffer,1978),提出谦卑型领导能够传递自身对差错的积极管理态度,有助于激发下属积极的差错学习导向、抑制消极的差错掩盖导向,进而帮助下属取得更好的工作绩效。

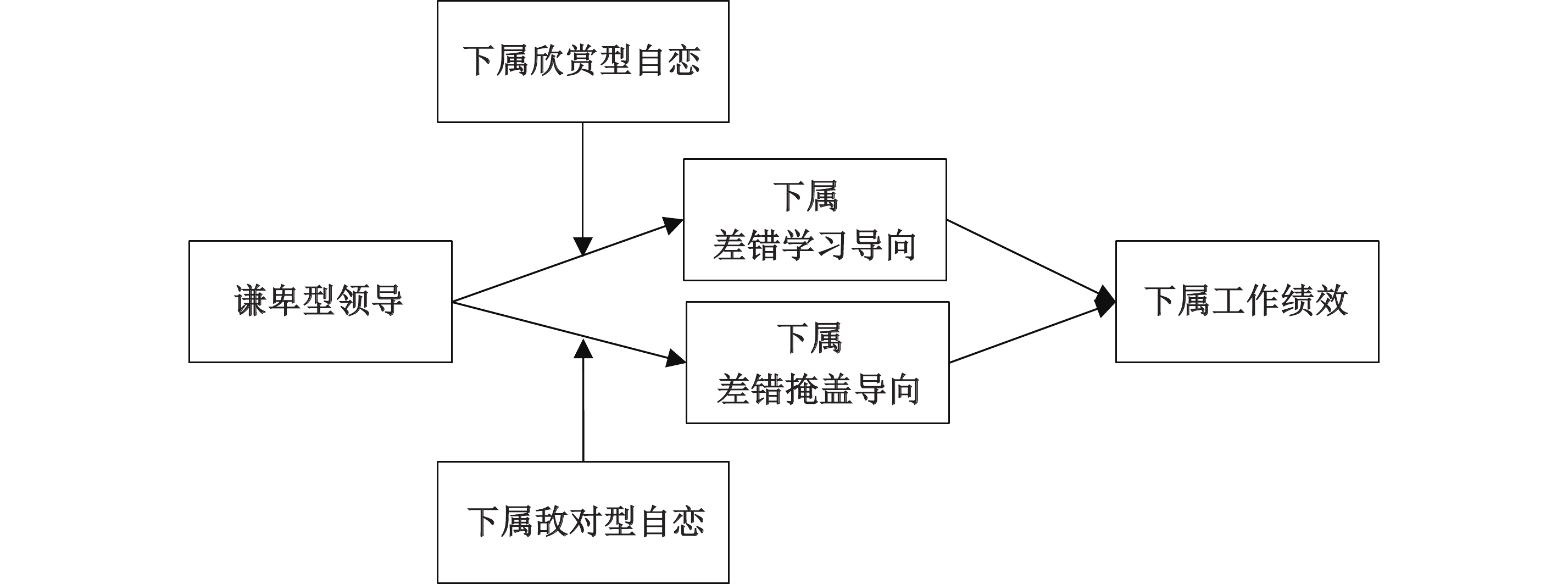

以往研究提出各类下属对谦卑型领导所传递信息的解读并不一致(Owens和Hekman,2012),特别是对于以自我为中心的、自我导向强烈的下属,谦卑型领导会使其产生对自我能力和贡献的夸大认知,甚至会引发越轨行为(Qin等,2020)。在此基础上,本文进一步讨论了在差错管理领域,谦卑型领导能否有效管理自恋型员工。不同于以往“领导—下属”特质互补领域所采用的社会支配与权力互动视角,以及所关注的“主动型(非主动型)领导—非主动型(主动型)下属”配对关系(蔡地等,2020;Grant等,2011;Hu和Judge,2017),谦卑型领导与自恋型下属之间更多地体现了一种自我导向上的配对关系。谦卑型领导是一种高下属导向的领导风格(Kelemen等,2023),而自恋则代表了一种高自我导向的人格特质(Emmons,1987)。这种自我导向上的互补关系能否发挥人际特质匹配的积极作用,目前仍未有研究进行回答。基于自恋领域前沿的研究成果(双元自恋理论),本文根据驱动自恋行为的两种动机将员工自恋分为欣赏型自恋和敌对型自恋(刘文兴等,2022;Back,2018;Back等,2013),并分别检验了谦卑型领导对两类自恋型下属在差错导向及工作绩效上影响效果的差异。本文的研究模型如图1 所示:

|

| 图 1 研究模型 |

(一)社会信息加工理论

社会信息加工理论认为,虽然事物本身的属性能够影响个体的认知与态度,但个体所处的群体环境中关于事物所传递的社会信息、个体对相关信息的敏感性及解读对于形成对事物的认知和态度也发挥着关键作用(Salancik和Pfeffer,1978)。因此,群体中所传递的社会信息是塑造群体中个体行为规范的重要来源(Blau和Katerberg,1982)。

已有研究发现,在工作场所,领导是员工获取社会信息的重要来源。无论是积极的还是消极的领导风格均能向下属传递一定的信息,从而塑造下属在相应领域的态度和导向(周建涛和廖建桥,2018;Boekhorst,2015;Mawritz等,2012)。因此,考虑到谦卑型领导本身对待错误的积极态度(Seckler等,2021),我们认为谦卑型领导能够作为社会信息的传播方,在群体内传递关于差错管理的积极信号,这也有助于下属形成积极的差错学习导向、抑制消极的差错掩盖导向,从而提升下属的工作绩效。

在此基础上,结合社会信息加工理论所论述的,个体对社会信息敏感程度不同以及解读内容存在人际差异(Salancik和Pfeffer,1978),本文进一步提出欣赏型自恋与敌对型自恋的下属对谦卑型领导所传递的社会信息的解读存在一定差别。尽管欣赏型自恋与敌对型自恋都属于高自我导向的特质(Back等,2013),但欣赏型自恋者更倾向于在社会环境中寻求能够肯定自我的社会信息(Back,2018),因此谦卑型领导能够帮助其实现自我满足,从而弱化了其积极的差错学习导向;相较之下,敌对型自恋者希望在社会互动中避免了解到否定自我的社会信息(Back,2018),而谦卑型领导能够尽可能地避免对下属的伤害,因此能够抑制其消极的差错掩盖导向。基于上述观点我们提出,由于两类自恋者对谦卑型领导所传递社会信息的接受偏好以及解读方式有所不同,谦卑型领导对两类自恋者差错管理导向以及后续工作绩效的影响效果存在差异。

(二)谦卑型领导与下属差错导向

谦卑型领导共包含三个维度:欣赏他人的长处和贡献、愿意准确地看待和了解自己、具有较高的可教性与开放性(Owens等,2013;Owens和Hekman,2012)。此三维度构念得到了东西方情境下研究者的一致认可(冯镜铭等,2014;Oc等,2015;Ou等,2014)。已有研究发现,谦卑型领导能够在组织层、团队层、员工层等多个层面产生积极影响。例如,谦卑型CEO更能够帮助所在企业取得良好绩效(Ou等,2018),谦卑型领导能够促进所在团队的创新(Leblanc等,2022),并能够塑造下属积极的组织行为等(Cho等,2021)。

差错导向是指个体对错误本身以及应对错误方式的主观看法(Rybowiak等,1999)。其中,差错学习导向是指个体愿意通过从错误中学习来实现自我提升(Rybowiak等,1999;Tulis等,2016;Zhao,2011),而差错掩盖导向则是指个体希望通过掩盖错误来避免他人发现(Rybowiak等,1999)。已有研究认为,个体的差错导向并不是一成不变的人格特质,而是可以被塑造与改变的。Rybowiak等(1999)在构建差错导向构念时便提出,组织提供的资源是否充足是员工差错导向形成的重要来源。Tulis等(2016)则进一步提出了影响个体差错导向形成的结构性特征。为解释差错导向的人际传递效果,本文基于社会信息加工理论,提出谦卑型领导有助于下属形成差错学习导向、抑制差错掩盖导向,原因如下:

首先,谦卑型领导能够表现出直面自己的缺点与问题(Owens等,2013;Owens和Hekman,2012),这向下属传递了犯错是普遍且正常的信息。能够接受犯错是从差错中学习的重要前因(Frese和Keith,2015),而领导传递差错是普遍且可接受的,有助于下属在面对差错时拥有一定的心理安全感、抑制关于差错的消极情绪,并能够充分地表达关于差错的看法,从而使得个体更有动机去从差错中学习(雷星晖等,2015;Edmondson,1999;Hu等,2018;Zhao,2011),并形成积极的差错学习导向。其次,谦卑型领导自身善于从差错中学习与反思,从而实现长期的差错规避(Seckler等,2021)。因此,谦卑型领导能够通过行为示范向下属传递从差错中学习的积极效果,并能够通过行为示范对下属起到激励作用。差错学习的过程表现为通过探索和尝试可能的方法来揭示差错发生的原因,并寻找解决方式来减少差错的再次发生(Zhao,2011)。考虑到差错学习过程所涉及的投入,个体通常需要一定的环境刺激以完成差错学习的全部过程(Tulis等,2016),而谦卑型领导能够通过自身的行为示范向下属传递这种态度和行为的重要价值,能够起到一定的激励作用,从而有助于下属在面对差错时持有积极的差错学习导向。此外,谦卑型领导更加重视下属长期的学习和进步(Kelemen等,2023)。差错学习虽然意味着短期需要直面自己的差错,但有助于个人长期的成长和进步以及差错预防(Frese和Keith,2015;Tulis等,2016),这也符合谦卑型领导提倡的观念。因此,本文提出:

假设1:谦卑型领导对下属差错学习导向有着显著的正向影响。

犯错往往意味着个体的心智模式是失效的(Heimbeck等,2003;Keith和Frese,2005)。因此,差错会给个体带来失望与沮丧的主观体验,并给个体的自尊心带来一定的冲击(Hofmann和Frese,2011),这也导致低自尊或对差错敏感的个体产生差错掩盖导向,即倾向于通过掩盖差错或拒绝承认差错来避免犯错后被他人发现,并以此降低对自尊的威胁(Rybowiak等,1999)。本文认为,谦卑型领导有助于减少下属的差错掩盖导向。首先,谦卑型领导能够将自己的差错与同事公开地沟通(Seckler等,2021),这有助于向下属传递差错不是威胁的信息,帮助下属降低对差错所带来威胁性的主观感知。结合已有研究发现,谦卑型领导能够满足员工的心理需求、提升下属的心理安全感(罗瑾琏等,2016;杨陈等,2018;Hu等,2018),本文认为谦卑型领导能够帮助下属更加舒适地面对差错,从而减少差错掩盖导向。其次,谦卑型领导能够通过对下属优点的欣赏和认可,提高下属的自尊心水平与自我效能感(雷星晖等,2015;Owens和Hekman,2012),进而降低下属对负面信息的敏感度,这也有助于缓解犯错对下属自尊心的冲击。因此,本文提出:

假设2:谦卑型领导对下属差错掩盖导向有着显著的负向影响。

(三)下属差错导向的中介作用

关于谦卑型领导的研究表明,谦卑型领导能够通过提升下属的自我效能感、心理资本、工作投入等来提高下属的工作绩效(Bin等,2021;Kelemen等,2023;Mao等,2019)。除已有观点外,本文进一步提出,谦卑型领导在激发下属积极的差错学习导向、抑制消极的差错掩盖导向方面的作用也是解释该领导风格和下属绩效间关系的重要机制。

根据前述观点,谦卑型领导所传递出的差错可以被接受与利用的信号有助于下属正确地看待差错、形成积极的差错学习导向。本文进一步提出个体的差错学习导向有助于其取得更高水平的工作绩效:首先,拥有差错学习导向的个体更容易获得新知(马思夏和Quy,2020;Tulis等,2016)。尽管差错本身可能会让人失望,但它提供了有价值的信息。比如,差错提示了系统在哪方面是失灵的(Tucker和Edmondson,2003),并暗示了未来改进的潜在机会(Frese和Keith,2015)。因此,倾向于从差错中学习的个体往往拥有更多获取信息的渠道并形成对系统更深刻的认识,从而有助于找到提高绩效的方法。其次,与差错学习相伴随的利用式学习过程和探索式学习过程有助于激发个人的主动性和创造性思维(Maurer等,2017),从而帮助个体解决工作中的难题。因此,本文提出:

假设3:下属差错学习导向在谦卑型领导和下属工作绩效间的正向关系中起中介作用。

假设2提出,谦卑型领导能够通过自身的行为示范传递出差错的可接受性,并能够降低犯错的社会成本以及差错所带来的威胁感知,从而能够抑制下属的差错掩盖导向。本文认为,相比于较高的差错掩盖导向,受抑制的差错掩盖导向更有益于员工绩效。首先,隐藏差错使得个体错过公开交流差错的机会(Rybowiak等,1999),导致个体难以获知其他个体关于差错的想法。因此,倾向于掩盖差错的个体在寻找问题根源、探索解决方式、建立正确的心智模式时具有一定的局限性。此外,差错掩盖会给个体带来额外的认知负荷。在犯错之后,受差错掩盖导向驱动的个体不仅要处理常规任务,还需思考如何隐藏自己的差错以免他人发现(Rybowiak等,1999),由此导致的双重任务会给个体带来额外的认知负荷(Frese和Keith,2015),不利于个体专注于工作本身。因此,本文认为谦卑型领导能够帮助下属抑制差错掩盖导向,从而减少个体因差错掩盖而导致的知识受限、认知负担等问题,并最终有助于个体提升工作绩效。因此,本文提出:

假设4:下属差错掩盖导向在谦卑型领导和下属工作绩效间的正向关系中起中介作用。

(四)下属双元自恋的调节作用

双元自恋理论认为,尽管自恋者最终的目标都是维持较为体面的自我形象,但可根据动机及行为表现的不同将自恋划分为欣赏型自恋和敌对型自恋(Back等,2013)。虽然两类自恋之间存在一定的正相关关系,但相关程度较为适中,二者间有较为明显的区分度(Leckelt等,2015)。值得注意的是,虽然欣赏型自恋和敌对型自恋是相对稳定的人格特质(Back,2018;Back等,2013),但两类自恋者其他领域的态度能够受到他人的影响。例如,Helfrich和Dietl(2019)发现,欣赏型自恋下属与敌对型自恋下属在工作授权感方面能够受到所属领导的显著影响。基于上述双元自恋的研究背景,本文提出,谦卑型领导在塑造两类自恋型下属差错导向上的作用效果并不相同。考虑到以往研究关于谦卑型领导对不同类型下属作用效果的差异性发现(Owens和Hekman,2012;Qin等,2020),本文认为谦卑型领导对欣赏型自恋下属以及敌对型自恋下属的影响效果存在差异。对于欣赏型自恋的下属而言,谦卑型领导对其差错学习导向的促进作用被削弱;对于敌对型自恋的下属而言,谦卑型领导对其差错掩盖导向的抑制作用被增强,原因如下:

欣赏型自恋是指个体通过寻求积极的社会反馈来维持正向自我评价的自恋倾向,其动机为自信型自我提升动机(刘文兴等,2022;Back,2018;Back等,2013)。欣赏型自恋者有着较为强烈的对于完美与理想状态的追求,并常常表现出有魅力和吸引人的一面(Back,2018;Back等,2013;Leckelt等,2015)。本文认为欣赏型自恋削弱了谦卑型领导和差错学习之间的正向关系。首先,对于高欣赏型自恋者而言,其本身有着较强的自我提升动机,并能够为了追求理想的结果而付出超乎寻常的自我约束努力(Back等,2013;Helfrich和Dietl,2019;Wurst等,2017)。由于差错学习是一个自我约束的过程,需要较高水平的动机来驱动(Tulis等,2016),相比于欣赏型自恋水平较低的个体,高欣赏型自恋者拥有足够的自我提升动机,而较少需要强烈的外界刺激来完成这一自我约束行为。因此,高欣赏型自恋的个体并不依赖于谦卑型领导所传递出的关于差错的积极信息,而能够自发地从差错中学习以维持正面形象。此外,谦卑型领导往往能够展现出对于下属的认可(Owens等,2013;Owens和Hekman,2012),其所传递出的对下属高度认可的信息能够满足欣赏型自恋者膨胀的自我观(Back,2018),使得欣赏型自恋者更关注于取得的成就,并产生自满态度,不利于帮助其积极地从差错中学习。因此,本文提出:

假设5:下属欣赏型自恋负向调节谦卑型领导与下属差错学习导向之间的关系,即当下属欣赏型自恋较低时,谦卑型领导对于下属差错学习导向的正向影响更强。

敌对型自恋是指个体通过避免消极的社会反馈来维持正向自我评价的自恋倾向,其动机为敌意型自我保护动机(刘文兴等,2022;Back,2018;Back等,2013)。敌对型自恋者往往表现出对负面评价的高度担忧,并会因为害怕失败而采用傲慢无理的方式来贬低与打压他人(Back等,2013)。本文认为敌对型自恋会增强谦卑型领导对下属差错掩盖的抑制作用。首先,敌对型自恋的个体通常认为犯错可能会招致他人的诋毁与攻击,从而认为差错有损于自我形象(Back等,2013;Leckelt等,2015),并对差错高度敏感。因此,本文认为相比于敌对型自恋程度较低的下属,高敌对型自恋的下属更需要谦卑型领导所创造的心理安全感较强的环境。谦卑型领导能够通过传递差错并非威胁的信息,降低敌对型自恋者对差错的敏感态度,从而更加有助于抑制其差错掩盖导向。相比之下,低敌对型自恋的个体对差错的敏感性较低,谦卑型领导对于满足其自我保护动机的效果低于高敌对型自恋的个体。因此,本文提出:

假设6:下属敌对型自恋正向调节谦卑型领导与下属差错掩盖导向之间的关系,即当下属敌对型自恋较高时,谦卑型领导对于下属差错掩盖导向的负向影响更强。

结合假设3至假设6,本文进一步提出有调节的中介模型。一方面,本文认为,欣赏型自恋负向调节下属差错学习导向在谦卑型领导和下属绩效之间的中介作用。由于欣赏型自恋的下属较少需要周围环境所传递信号的刺激来完成差错学习过程,谦卑型领导所传递的信息对于低欣赏型自恋的下属促进作用更为强烈,由谦卑型领导所激发的差错学习导向能够帮助低欣赏型自恋的个体收获更多的新知、获得更多的信息资源,进而有利于其绩效的提升。因此,本文提出:

假设7:下属欣赏型自恋负向调节下属差错学习导向在谦卑型领导与下属工作绩效之间的中介关系,即当下属欣赏型自恋较低时,谦卑型领导通过下属差错学习导向对下属工作绩效的正向影响更强。

另一方面,本文认为敌对型自恋正向调节下属差错掩盖导向在谦卑型领导和下属绩效之间的中介作用。敌对型自恋的下属对于自我威胁信息高度敏感,因此更需要谦卑型领导所营造的具有高度心理安全感的环境。相比于低敌对型自恋的下属,谦卑型领导对于高敌对型自恋下属自我保护动机的满足程度更高,也更能够抑制高敌对型自恋下属的差错掩盖导向,从而帮助其获取更多的差错交流机会,并减轻其独自处理差错的压力,也更有助于其专注于工作,取得更高的工作绩效。因此,本文提出:

假设8:下属敌对型自恋正向调节下属差错掩盖导向在谦卑型领导与下属工作绩效之间的中介关系,即当下属敌对型自恋较高时,谦卑型领导通过下属差错掩盖导向对下属工作绩效的正向影响更强。

三、研究方法(一)研究样本

本研究采用问卷调查法,数据采集于河北、辽宁、广西以及江苏的多家企业。研究团队在向企业负责人表明调研内容与方式后,申请获取了参加调研的员工及其直接领导的名单。为减少同源方差的影响(Podsakoff等,2003),本研究在间隔约一个月的时间点收集配对数据。第一次调研对象是员工,调研内容是员工填写的感知谦卑型领导、欣赏型自恋和敌对型自恋以及员工人口统计学信息(作为控制变量)。第二次调研对象是员工及其直接领导,调研内容包括员工评价的差错学习导向和差错掩盖导向,以及领导评价的员工工作绩效。

在第一次调研中,研究者共发放410份员工问卷,回收348份,回收率为84.88%。在第二次调研中,研究团队针对填写了第一次问卷的348名员工发放问卷,并邀请其所在工作团队的直接领导评价其工作绩效,最终回收284份员工—领导匹配问卷,回收率为81.61%。在284名员工中,男性占83.10%,样本的平均年龄为37.99岁(SD=9.36),本科及以上学历的占26.41%,平均工作年限为5.65年(SD=5.11)。

(二)变量测量

本研究严格采用“双盲翻译”程序将英文量表翻译成中文版。除特别说明外,测量均采用李克特7点计分,从“1”到“7”分别表示符合或同意程度由低到高。总体而言,本研究变量的信度系数范围为0.75到0.94,表明变量的信度较好。

谦卑型领导:采用Owens等(2013)编制的9条目量表,由员工在时间点1填答。示例题目如“我的直接领导经常赞赏我的长处”(α=0.94)。

欣赏型自恋:采用Leckelt等(2018)编制的3条目量表,由员工在时间点1填答。示例题目如“我会向他人展示我有多无与伦比”(α=0.75)。

敌对型自恋:采用Leckelt等(2018)编制的3条目量表,由员工在时间点1填答。示例题目如“大多数人不会取得任何成就”(α=0.76)。

差错学习导向:采用Rybowiak等(1999)编制的3条目量表,由员工在时间点2填答。示例题目如“我曾通过我的错误帮助改进过我的工作”(α=0.87)。

差错掩盖导向:采用Rybowiak等(1999)编制的6条目量表,由员工在时间点2填答。示例题目如“当错误不明显时,没有必要提起它”(α=0.88)。

工作绩效:采用Van Dyne和Lepine(1998)编制的4条目量表,由员工的直接领导在时间点2填答。示例题目如“该员工的表现符合绩效规定”(α=0.94)。

控制变量:参考Cho等(2021)以及Owens等(2013)的研究设计,将员工的性别、年龄、教育程度和工作年限作为控制变量。其中,性别方面,男性编码为“1”,女性编码为“2”;年龄方面,以“岁”为编码单位;教育程度方面,大专及以下学历编码为“1”,大学本科学历编码为“2”,硕士研究生学历编码为“3”,博士研究生学历编码为“4”;工作年限方面,以“年”为编码单位。

(三)分析方法

本研究使用数据分析软件SPSS 25.0与Mplus 8.3进行数据整理与分析,并对研究模型进行假设验证。本研究首先进行区分效度检验和描述性统计分析(包含均值、标准差与相关性),然后采用多元回归对假设进行检验。在检验中介效应时,本研究按照Preacher和Hayes(2008)的建议,使用偏差纠正的Bootstrap方法。在进行调节效应检验时,本研究对自变量与调节变量都进行了中心化处理(Hofmann和Gavin,1998),用这两个变量中心化数据的乘积项构建交互项,并采用以一个标准差为标准,进行高(+1 SD)和低(−1 SD)调节变量条件下的简单斜率分析和间接效应置信区间估计(Aiken等,1991)。

四、数据分析和结果(一)区分效度检验

本研究采用验证性因素分析(confirmatory factor analysis,CFA)来验证研究模型的区分效度。结果显示,六因子模型拟合得比较好(χ2(335)=765.59;RMSEA=0.07,CFI=0.92,TLI=0.91,SRMR=0.06),而且其拟合优度要显著优于其他模型(详见表1)。因此,本研究的测量具有较好的区分效度。

| 模型 | χ2 | Df | Δχ2 | RMSEA | CFI | TLI | SRMR |

| 六因子模型 | 765.59 | 335 | 0.07 | 0.92 | 0.91 | 0.06 | |

| 五因子模型a | 340 | 493.51** | 0.10 | 0.82 | 0.80 | 0.10 | |

| 四因子模型b | 344 | 733.36** | 0.11 | 0.78 | 0.75 | 0.12 | |

| 三因子模型c | 347 | 943.63** | 0.12 | 0.73 | 0.71 | 0.12 | |

| 二因子模型d | 349 | 0.15 | 0.60 | 0.56 | 0.15 | ||

| 单因子模型e | 350 | 0.18 | 0.41 | 0.36 | 0.17 | ||

| 注:n=284。**p<0.01,*p<0.05。 a.五因子:谦卑型领导,欣赏型自恋,敌对型自恋,差错学习导向+差错掩盖导向,工作绩效; b.四因子:谦卑型领导,欣赏型自恋+敌对型自恋,差错学习导向+差错掩盖导向,工作绩效; c.三因子:谦卑型领导,欣赏型自恋+敌对型自恋+差错学习导向+差错掩盖导向,工作绩效; d.二因子:谦卑型领导+欣赏型自恋+敌对型自恋+差错学习导向+差错掩盖导向,工作绩效; e.单因子:所有变量合并。 | |||||||

(二)描述性统计和相关分析

表2总结了本研究变量的均值、标准差以及相关系数。谦卑型领导与差错学习导向呈现显著正相关关系(r=0.23,p<0.01),与差错掩盖导向呈现显著负相关关系(r=−0.26,p<0.01)。而差错学习导向与工作绩效呈现显著正相关关系(r=0.35,p<0.01),差错掩盖导向与工作绩效呈现显著负相关关系(r=−0.26,p<0.01)。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1.性别 | 1.17 | 0.38 | |||||||||

| 2.年龄 | 37.99 | 9.36 | −0.02 | ||||||||

| 3.教育程度 | 1.27 | 0.47 | 0.16** | −0.31** | |||||||

| 4.工作年限 | 5.65 | 5.11 | 0.13* | 0.39** | −0.06 | ||||||

| 5.谦卑型领导 | 5.27 | 1.22 | −0.04 | −0.11 | 0.12 | −0.18** | |||||

| 6.欣赏型自恋 | 4.32 | 1.36 | 0.01 | −0.23** | 0.19** | −0.09 | 0.24** | ||||

| 7.敌对型自恋 | 2.46 | 1.30 | −0.09 | −0.07 | 0.06 | −0.01 | −0.21** | 0.21** | |||

| 8.差错学习导向 | 4.95 | 1.45 | −0.14* | −0.31** | 0.30** | −0.16** | 0.23** | 0.19** | 0.07 | ||

| 9.差错掩盖导向 | 2.57 | 1.23 | −0.07 | 0.24** | −0.07 | 0.06 | −0.26** | −0.05 | 0.24** | −0.06 | |

| 10.工作绩效 | 5.90 | 1.00 | −0.08 | −0.12* | 0.16** | −0.06 | 0.14* | 0.15* | −0.02 | 0.35** | −0.26** |

| 注:n=284;**p<0.01,*p<0.05。 | |||||||||||

(三)假设验证

1.谦卑型领导与下属差错导向。假设1和假设2提出了谦卑型领导对员工差错学习导向和差错掩盖导向的影响。由表3的模型M2可知,谦卑型领导对差错学习导向的正向影响显著(b=0.20,p<0.01),假设1得到数据支持。此外,由模型M5可知,谦卑型领导对差错掩盖导向的负向影响显著(b=−0.25,p<0.01),假设2得到数据支持。

| 变量 | 差错学习导向 | 差错掩盖导向 | 工作绩效 | |||||

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |

| 常数项 | 5.98** | 5.94** | 5.91** | 1.54** | 1.59** | 1.47** | 4.67** | 4.72** |

| 性别 | −0.65** | −0.61** | −0.56* | −0.10 | −0.16 | −0.11 | −0.18 | −0.19 |

| 年龄 | −0.03** | −0.03** | −0.03** | 0.03** | 0.03** | 0.03** | 0.01 | 0.01 |

| 教育程度 | 0.76** | 0.71** | 0.65** | −0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.18 |

| 工作年限 | −0.01 | 0.002 | 0.01 | −0.01 | −0.02 | −0.02 | −0.00 | −0.00 |

| 谦卑型领导 | 0.20** | 0.23** | −0.25** | −0.19** | −0.01 | −0.02 | ||

| 欣赏型自恋 | 0.14* | 0.02 | 0.05 | |||||

| 敌对型自恋 | 0.07 | 0.24** | 0.01 | |||||

| 谦卑型领导×欣赏型自恋 | −0.17** | −0.02 | −0.01 | |||||

| 谦卑型领导×敌对型自恋 | −0.004 | −0.13** | −0.01 | |||||

| 差错学习导向 | 0.24** | 0.23** | ||||||

| 差错掩盖导向 | −0.20** | −0.21** | ||||||

| 注:n=284;**p<0.01,*p<0.05。 | ||||||||

2.下属差错导向的中介作用。假设3和假设4提出了差错学习导向和差错掩盖导向的中介作用。按照Preacher和Hayes(2008)的建议,使用Bootstrap方法进行中介效应检验。结果表明(详见表4),差错学习导向的中介效应值为0.05,95%的置信区间未包含0(LLCI=0.016,ULCI=0.084),表明差错学习导向的中介效应显著,假设3得到数据支持。此外,差错掩盖导向的中介效应值为0.05,95%的置信区间未包含 0(LLCI=0.022,ULCI=0.087),表明差错掩盖导向的中介效应显著,假设4得到数据支持。

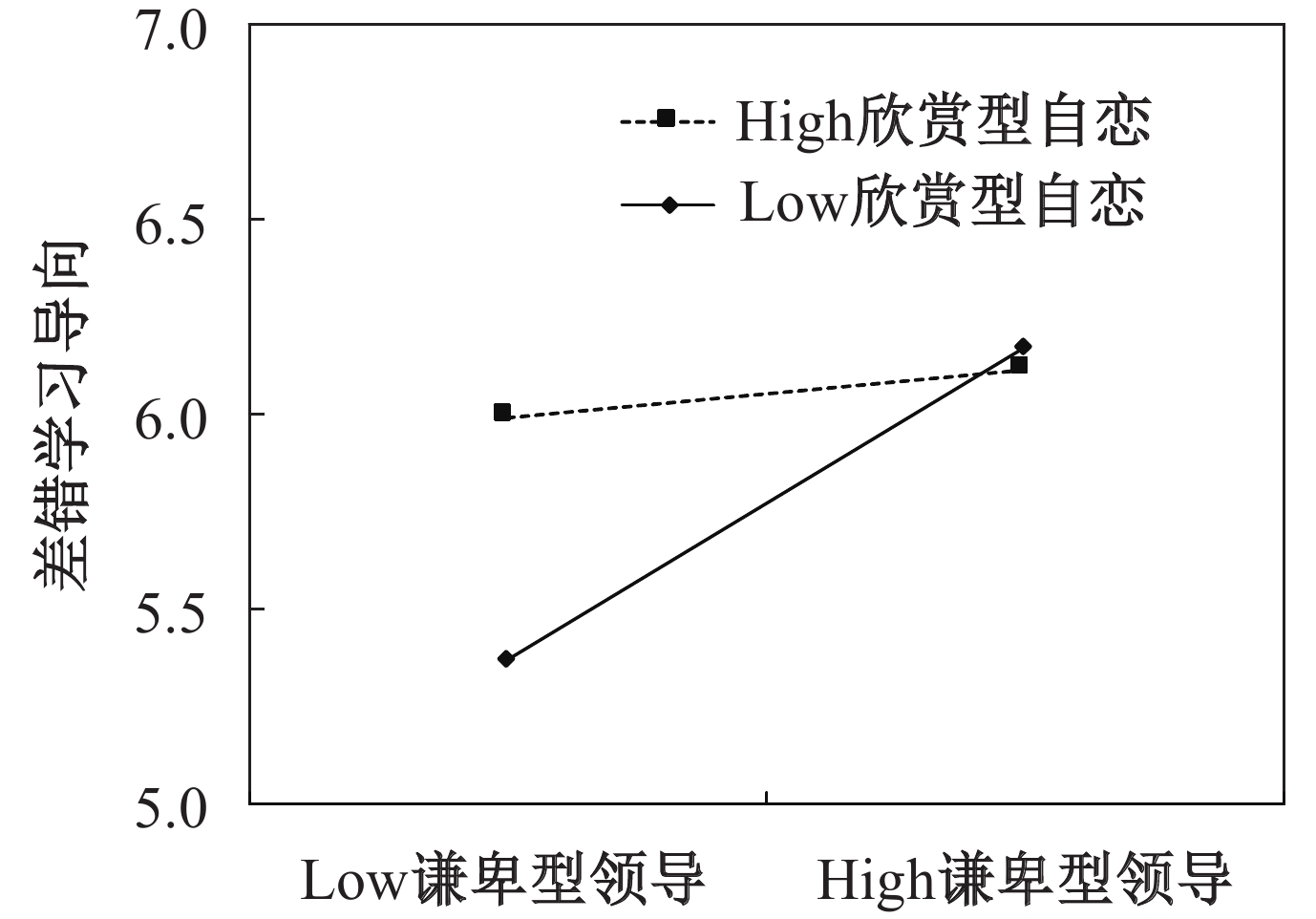

3.双元自恋的调节效应。假设5提出了欣赏型自恋对谦卑型领导与差错学习导向间关系的调节效应。表3中模型M3的结果显示,乘积项负向显著(b=−0.17,p<0.01)。交互效应图如图2所示,简单斜率检验结果表明,当欣赏型自恋低时,谦卑型领导对差错学习导向的影响正向显著(b=0.45,95%CI=[0.263,0.645]);当欣赏型自恋高时,谦卑型领导对差错学习导向的影响不显著(b=0.01,95%CI=[−0.169,0.177]),并且二者的差异显著(b=−0.44,95%CI=[−0.699,−0.197])。因此,假设5得到数据支持。

|

| 图 2 欣赏型自恋的调节作用 |

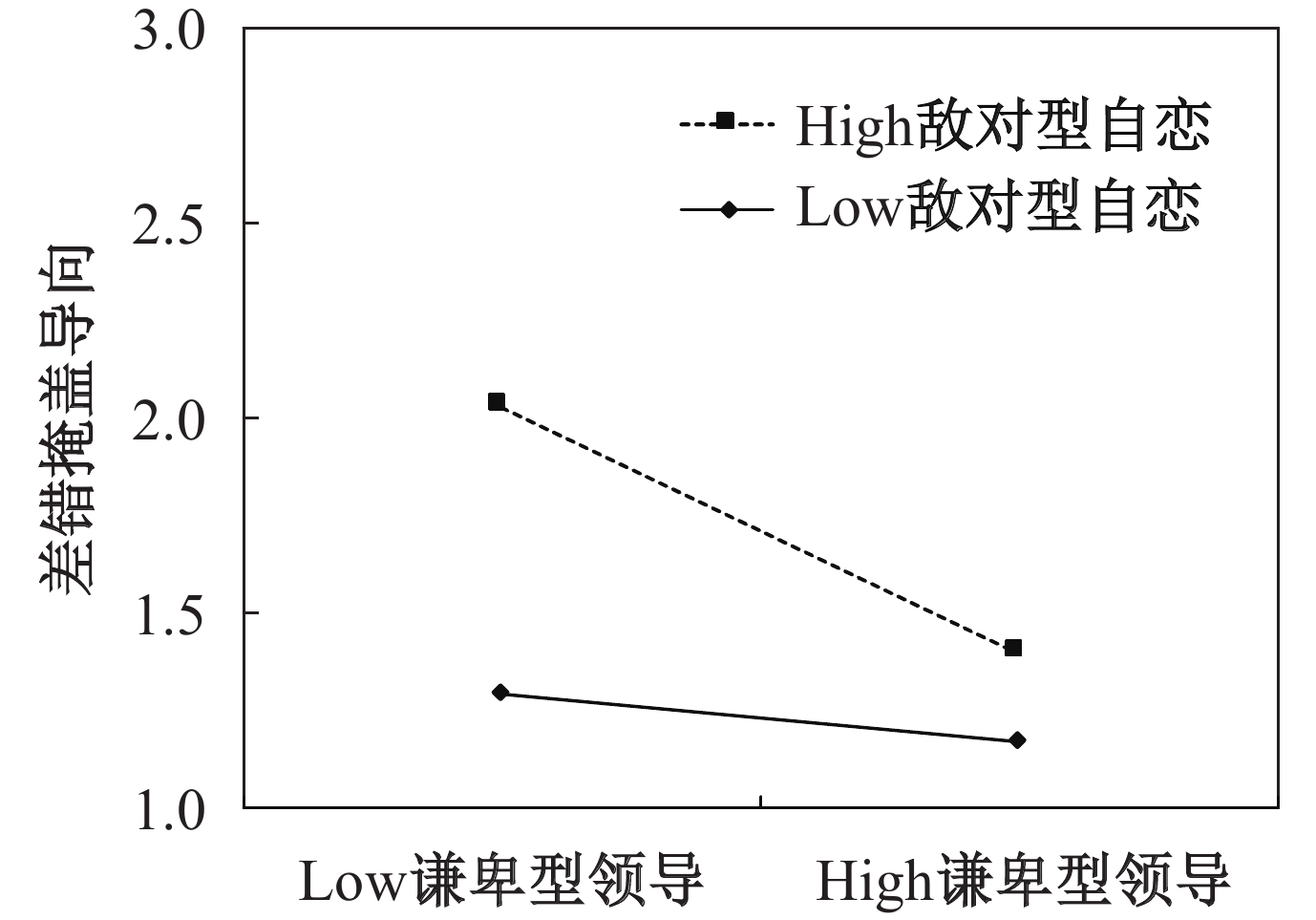

假设6提出了敌对型自恋对谦卑型领导与差错掩盖导向间关系的调节效应。表3中模型M6的结果显示,乘积项负向显著(b=−0.13,p<0.01)。交互效应图如图3所示,简单斜率检验结果表明,当敌对型自恋高时,谦卑型领导对差错掩盖导向的影响负向显著(b=−0.36,95%CI=[−0.517,−0.197]);当敌对型自恋低时,谦卑型领导对差错掩盖导向的影响不显著(b=−0.02,95%CI=[−0.193,0.157]),并且二者的差异边缘显著(b=−0.34,90%CI=[−0.579,−0.092])。因此,假设6得到数据支持。

|

| 图 3 敌对型自恋的调节作用 |

4.有调节的中介效应检验。假设7提出了欣赏型自恋有调节的中介模型,数据结果显示,谦卑型领导→差错学习导向→工作绩效之间的间接效应在低欣赏型自恋组正向显著(b=0.11,95%CI=[0.055,0.169]),而在高欣赏型自恋组不显著(b=0.001,95%CI=[−0.041,0.044]),且组间差异达到了显著性水平(Bdiff=−0.11,95%CI=[−0.183,−0.044])(见表5)。因此,假设7得到数据支持。

| 间接效应值 | 95%CI | |

| 高欣赏型自恋 | 0.001 | [−0.041,0.044] |

| 低欣赏型自恋 | 0.11 | [0.055,0.169] |

| 差异值 | −0.11 | [−0.183,−0.044] |

| 高敌对型自恋 | 0.07 | [0.030,0.122] |

| 低敌对型自恋 | 0.003 | [−0.032,0.040] |

| 差异值 | 0.07 | [0.016,0.132] |

假设8提出了敌对型自恋有调节的中介模型,数据结果显示,谦卑型领导→差错掩盖导向→工作绩效之间的间接效应在高敌对型自恋组正向显著(b=0.07,95%CI=[0.030,0.122]),而在低敌对型自恋组不显著(b=0.003,95%CI=[−0.032,0.040]),且组间差异达到边缘显著性水平(Bdiff=0.07,95%CI=[0.016,0.132])(见表5)。因此,假设8得到数据支持。

五、研究结论与讨论(一)研究结论

为揭示差错导向的人际传递机制,本文基于社会信息加工理论,提出谦卑型领导能够在群体内部传递关于差错的积极态度,有益于下属形成积极的差错学习导向、抑制消极的差错掩盖导向,从而帮助员工取得更高水平的工作绩效。在此基础上,本文引入双元自恋理论,进一步讨论了与谦卑型领导特质互补的两类自恋型下属能否有效地实现差错导向的人际传递。本文提出,两类自恋型下属对谦卑型领导所传递的信号存在不同的解读。其中,高欣赏型自恋的下属会对谦卑型领导所传递的信号产生自我满足感,因而谦卑型领导对其差错学习导向的促进作用相对较弱;而对于高敌对型自恋的下属,由于谦卑型领导所传递的信号满足了其自我保护需求,因而谦卑型领导对其差错掩盖导向的抑制作用更强。

基于来自河北、辽宁、广西以及江苏的284份多时点领导—下属配对数据,我们的分析结果支持了谦卑型领导对于促进下属差错学习导向、抑制下属差错掩盖导向以及提升下属工作绩效的积极作用。对于谦卑型领导与两类自恋型下属的交互关系而言,研究发现:下属的欣赏型自恋同时减弱了谦卑型领导对其差错学习导向的直接促进效应以及对其工作绩效的间接提升效应;下属的敌对型自恋同时增强了谦卑型领导对其差错掩盖导向的直接抑制效应以及对其工作绩效的间接提升效应。

(二)理论意义

其一,本文揭示了差错导向的人际传递效应。差错管理领域的已有文献大多将下属的差错导向视为组织实践的结果,例如组织差错文化的塑造、差错培训的实践等(Katz-Navon等,2009;Keith和Frese,2008;Van Dyck等,2005)。本文认为,已有研究关于个体差错导向形成机制的讨论是不全面的。个体的特定态度和导向不仅会受到群体内正式规范和制度的影响,还会受到个体根据所在群体社会互动所传递的信息而进行的主观建构的影响(Blau和Katerberg,1982;Salancik和Pfeffer,1978)。考虑到谦卑型领导的核心含义之一是“愿意正确地看待和接受自己的缺点和错误”(Owens等,2013;Owens和Hekman,2012;Seckler等,2021),本文提出,谦卑型领导能够在社会互动中向下属传递出差错学习导向,并抑制下属的差错掩盖导向。基于上述结果,我们也希望能够通过本文的研究发现启发读者关注差错导向的人际传递效应。

其二,差错管理领域学者已逐渐意识到该领域研究多分析各因素的独立作用,并呼吁后续研究更多地采用交互视角来分析何种情境特征对于何种特质的员工更为有效(Tulis等,2016)。因此,本文通过分析谦卑型领导与两类自恋型员工的交互关系对员工差错管理领域研究进行了有效补充,并进一步凸显了交互视角对于分析下属差错导向形成过程的重要价值。

其三,本文所关注的“谦卑型领导—自恋型下属”匹配关系是对“领导—下属特质互补”领域文献的重要补充。在以往的研究中,“领导—下属特质互补”领域主要基于团队内部社会支配与权力互动的视角,分析“主动—非主动”“外向—非外向”等配对关系,并提出如果领导和下属在人格特质上都倾向为权力的输出(接收)端时,团队或下属的工作表现较低;而一方为输出(接收)端,另一方为接收(输出)端时,工作表现较高(蔡地等,2020;Grant等,2011;Hu和Judge,2017)。因此,在社会支配与权力互动视角下,已有研究认为,领导和下属拥有互补特质时,团队或下属能够拥有更高水平的工作表现。

建立在“领导—下属特质互补”领域的文献上,但又不同于社会支配与权力互动的视角,本文从“高—低自我导向”方向出发,首次提出并检验了在自我导向上矛盾/互补的“领导—下属配对关系”对下属工作表现的影响。研究发现,这种自我导向上的配对关系需要对以自恋型下属为代表的高自我导向型下属进行进一步区分:一方面,谦卑型领导会使高欣赏型自恋下属难以从差错中学习。这也意味着,谦卑型领导并没有与欣赏型自恋下属通过特质互补来产生积极的人际互动关系。另一方面,谦卑型领导更能够帮助敌对型自恋下属抑制消极的差错掩盖导向,从而提升工作表现。这也意味着,谦卑型领导与敌对型自恋下属通过特质互补产生了积极的人际互动关系。因此,本文的研究结论对于拓宽“领导—下属特质互补”领域的研究视角,并更加深刻地理解领导与下属在自我导向方面的匹配关系有着重要意义。

其四,本文进一步深化了双元自恋研究在组织管理领域的应用。根据心理学领域关于个体自恋特质的前沿研究成果,我们将自恋型下属区分为欣赏型自恋下属与敌对型自恋下属(刘文兴等,2022;Back,2018;Back等,2013)。双元自恋理论虽然是心理学领域关于自恋特质的重要深化与拓展(Lynch等,2021;Wurst等,2017),但目前在管理学领域仍未得到充分的关注。尤其是对于双元自恋者在工作场所人际互动的有效性,管理学界的了解和认识仍不充分。本文则检验了双元自恋与谦卑型领导的交互关系,通过比较谦卑型领导对两类自恋者在差错导向上作用效果的不同,更加深入地揭示了两类自恋型员工在人际交往中行为的差异性,并呼吁后续研究更多地采用双元自恋视角去解释自恋型员工或领导在工作场所的态度或行为表现。

(三)管理启示与对策建议

当前,在“十四五”规划和2035年远景目标纲要的指导下,我国许多企业正在加速进行产业升级转型与技术革新。在转型升级的过程中,员工作为企业生产经营的微观主体,常常会遇到以往未曾遇到的问题、产生以往未曾出现的差错。

本文的研究结论首先启发企业管理者关注员工对错误本身以及错误应对方式的主观看法,即员工的差错导向(Rybowiak等,1999)。我们的研究结果表明,具有差错学习导向的员工往往能够收获更好的工作绩效,而倾向于掩盖自己错误的员工则往往工作表现不佳。因此,管理者需要鼓励员工养成对待差错的积极态度,这也往往能够帮助员工发现不寻常的规律,收获意料之外的知识(Frese和Keith,2015)。

在塑造员工差错导向的方式上,管理者需要关注员工所在团队中领导的“言传身教”。已有研究认为,企业应当积极为员工提供错误相关培训,以减少员工对于犯错的顾虑、提升员工应对错误的技巧(Keith和Frese,2008)。本文在此基础上发现,团队领导能够向下属传递自身对于错误的态度。特别是谦卑型领导,能够显著地促进下属积极的差错学习导向、抑制消极的差错掩盖导向。因此,企业管理者应当高度关注员工所在团队中领导的重要作用,保证团队领导向员工传递了积极正确的差错观。

此外,本文对于我国谦卑型领导的企业管理实践也有一定的启发。相较于西方情境,我国的管理情境更加重视谦卑(冯镜铭等,2014;胡金生和黄希庭,2006;曲庆等,2013),我国企业中有大批的实践者正在践行谦卑型领导风格(冯镜铭等,2014)。然而,这种“低自我导向—高下属导向”的领导风格(Kelemen等,2023)能否有效管理“高自我导向”的下属存在一定的争议(Owens和Hekman,2012;Qin等,2020)。本文的研究结论启发谦卑型领导的实践者,这种“自下而上”的领导风格总体上有益于下属形成积极的差错导向,并提升工作绩效,但是对于欣赏型自恋的下属而言,这种领导风格的有效性大大减弱,而对于敌对型自恋者而言,这种领导风格则能够更加有效地降低他们对于周边环境的顾虑,从而帮助他们抑制消极的差错掩盖导向。因此,在践行谦卑型领导的过程中,要注意依据下属的特点和风格进行相应的调整,以充分发挥这种领导风格的积极作用。

(四)研究局限和未来研究方向

首先,本文主要采用了问卷调研的方式来检验本文的假设。虽然本研究尽量控制了一些因素以减少混淆因素的影响,但控制变量只考虑了员工特征,包括性别、年龄、教育程度和工作年限,而忽略了对领导特征的考虑。未来研究可以将领导特征也纳入控制范围,以减少潜在混淆因素的影响,保证研究结论的可靠性。并且,为建立更加稳健的因果关系,未来研究还需要通过实验、准实验的方式进一步支持本文的研究结论。目前鲜有研究系统性地干预个体的欣赏型自恋与敌对型自恋,后续研究可以考虑开发双元自恋的干预方法,以此进一步探索谦卑型领导与自恋型下属之间的互动关系。此外,实验法与准实验法还能相对更加准确地捕捉员工所犯错误的多少,后续研究也可通过实验法或准实验法关注该配对关系对于员工实际犯错情况的影响效果。

其次,尽管本文聚焦于谦卑型领导与两类自恋型下属的配对关系,但是本文并未直接测量谦卑与自恋背后所体现的自我导向。特别是对于两类自恋型下属而言,目前仍未有研究系统地探讨其背后的自信型自我提升动机以及敌意型自我保护动机,这也给直接研究谦卑和自恋背后自我导向的交互作用带来了一定挑战。后续研究可以在此基础上,进一步探索欣赏型自恋与敌对型自恋背后驱动动机的测量方式,以更为直接地讨论领导与下属在自我导向上的配对关系,从而为相关领域研究提供进一步支撑。

最后,本文主要探索了在差错管理领域谦卑型领导对自恋型下属管理的有效性。考虑到谦卑型领导与自恋型下属间的交互作用在其他领域的讨论仍不充分,后续研究可以关注谦卑型领导对于两类自恋型下属在其他中介机制与结果变量上的有效性。例如,这种交互作用是否有助于提升下属个体或者团队整体在创造力、组织公民行为等方面的表现。在其他结果变量上,谦卑型领导是否难以和欣赏型自恋的下属形成互补关系,而更易和敌对型自恋的下属形成互补关系,仍需要进一步的研究支撑。

| [1] | 蔡地, 许瑞冰, 刘佳, 等. 上下级主动性人格匹配对员工工作幸福感的影响及其作用机制[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(1): 85–98. |

| [2] | 冯镜铭, 刘善仕, 吴坤津, 等. 谦卑型领导研究探析[J]. 外国经济与管理, 2014, 36(3): 38–47. |

| [3] | 胡金生, 黄希庭. 华人社会中的自谦初探[J]. 心理科学, 2006, 29(6): 1392–1395. |

| [4] | 雷星晖, 单志汶, 苏涛永, 等. 谦卑型领导行为对员工创造力的影响研究[J]. 管理科学, 2015, 28(2): 115–125. |

| [5] | 刘文兴, 祝养浩, 柏阳, 等. 孤芳自赏还是乐于助人? 员工自恋对亲社会行为的影响[J]. 心理学报, 2022, 54(3): 300–312. |

| [6] | 罗瑾琏, 花常花, 钟竞. 谦卑型领导对知识员工创造力的影响及作用机制研究: 一个被中介的调节模型——基于社会认知的视角[J]. 研究与发展管理, 2016, 28(4): 106–116. |

| [7] | 马璐, 刘闯. 员工差错取向对创新行为的影响机制研究——差错反感文化的调节作用[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(10): 146–152. |

| [8] | 马思夏, Huynh Tuan Quy. 差错导向、工作重塑与个体创造力的关系研究——特质调节聚焦的中介调节作用[J]. 中国人事科学, 2020, 47(11): 30–38. |

| [9] | 曲庆, 何志婵, 梅哲群. 谦卑领导行为对领导有效性和员工组织认同影响的实证研究[J]. 中国软科学, 2013(7): 101–109. |

| [10] | 杨陈, 杨付, 景熠, 等. 谦卑型领导如何改善员工绩效: 心理需求满足的中介作用和工作单位结构的调节作用[J]. 南开管理评论, 2018, 21(2): 121–134,171. |

| [11] | 周建涛, 廖建桥. 基于社会信息加工理论的谦逊领导对员工工作绩效的作用机制研究[J]. 管理学报, 2018, 15(12): 1789–1798. |

| [12] | Aiken L S, West S G, Reno R R. Multiple regression: Testing and interpreting interactions[M]. Newbury Park: Sage Publications, 1991. |

| [13] | Back M D. The narcissistic admiration and rivalry concept[A]. Hermann A D, Brunell A B, Foster J D. Handbook of trait narcissism: Key advances, research methods, and controversies[M]. Cham: Springer, 2018. |

| [14] | Back M D, Küfner A C P, Dufner M, et al. Narcissistic admiration and rivalry: Disentangling the bright and dark sides of narcissism[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2013, 105(6): 1013–1037. |

| [15] | Bao P, Xiao Z R, Bao G M, et al. Inclusive leadership and employee work engagement: A moderated mediation model[J]. Baltic Journal of Management, 2022, 17(1): 124–139. |

| [16] | Bin D, Sok K M, Sok P, et al. The tipping point: Mitigating the curvilinear effect of frontline service employee’s perception of leadership humility on frontline service performance[J]. Journal of Service Theory and Practice, 2021, 31(1): 137–156. |

| [17] | Blau G J, Katerberg R. Toward enhancing research with the social information processing approach to job design[J]. Academy of Management Review, 1982, 7(4): 543–550. |

| [18] | Boekhorst J A. The role of authentic leadership in fostering workplace inclusion: A social information processing perspective[J]. Human Resource Management, 2015, 54(2): 241–264. |

| [19] | Cao M, Zhao Y X, Zhao S M. How CEOs’ inclusive leadership fuels employees’ well-being: A three-level model[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2023, 34(11): 2305–2330. |

| [20] | Cho J, Schilpzand P, Huang L, et al. How and when humble leadership facilitates employee job performance: The roles of feeling trusted and job autonomy[J]. Journal of Leadership & Organizational Studies, 2021, 28(2): 169–184. |

| [21] | Edmondson A. Psychological safety and learning behavior in work teams[J]. Administrative Science Quarterly, 1999, 44(2): 350–383. |

| [22] | Emmons R A. Narcissism: Theory and measurement[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1987, 52(1): 11–17. |

| [23] | Frese M, Keith N. Action errors, error management, and learning in organizations[J]. Annual Review of Psychology, 2015, 66(1): 661–687. |

| [24] | Goffman E. On face-work[J]. Psychiatry, 1955, 18(3): 213–231. |

| [25] | Grant A M, Gino F, Hofmann D A. Reversing the extraverted leadership advantage: The role of employee proactivity[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(3): 528–550. |

| [26] | Heimbeck D, Frese M, Sonnentag S, et al. Integrating errors into the training process: The function of error management instructions and the role of goal orientation[J]. Personnel Psychology, 2003, 56(2): 333–361. |

| [27] | Helfrich H, Dietl E. Is employee narcissism always toxic? – The role of narcissistic admiration, rivalry and leaders’ implicit followership theories for employee voice[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2019, 28(2): 259–271. |

| [28] | Hofmann D A, Frese M. Errors, error taxonomies, error prevention, and error management: Laying the groundwork for discussing errors in organizations[A]. Hofmann D A, Frese M. Errors in organizations[M]. New York: Routledge, 2011. |

| [29] | Hofmann D A, Gavin M B. Centering decisions in hierarchical linear models: Implications for research in organizations[J]. Journal of Management, 1998, 24(5): 623–641. |

| [30] | Hu J, Erdogan B, Jiang K F, et al. Leader humility and team creativity: The role of team information sharing, psychological safety, and power distance[J]. Journal of Applied Psychology, 2018, 103(3): 313–323. |

| [31] | Hu J, Judge T A. Leader–team complementarity: Exploring the interactive effects of leader personality traits and team power distance values on team processes and performance[J]. Journal of Applied Psychology, 2017, 102(6): 935–955. |

| [32] | Katz-Navon T, Naveh E, Stern Z. Active learning: When is more better? The case of resident physicians’ medical errors[J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(5): 1200–1209. |

| [33] | Keith N, Frese M. Self-regulation in error management training: Emotion control and metacognition as mediators of performance effects[J]. Journal of Applied Psychology, 2005, 90(4): 677–691. |

| [34] | Keith N, Frese M. Effectiveness of error management training: A meta-analysis[J]. Journal of Applied Psychology, 2008, 93(1): 59–69. |

| [35] | Kelemen T K, Matthews S H, Matthews M J, et al. Humble leadership: A review and synthesis of leader expressed humility[J]. Journal of Organizational Behavior, 2023, 44(2): 202–224. |

| [36] | Leblanc P M, Rousseau V, Harvey J F. Leader humility and team innovation: The role of team reflexivity and team proactive personality[J]. Journal of Organizational Behavior, 2022, 43(8): 1396–1409. |

| [37] | Leckelt M, Küfner A C P, Nestler S, et al. Behavioral processes underlying the decline of narcissists’ popularity over time[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2015, 109(5): 856–871. |

| [38] | Leckelt M, Wetzel E, Gerlach T M, et al. Validation of the narcissistic admiration and rivalry questionnaire short scale (NARQ-S) in convenience and representative samples[J]. Psychological Assessment, 2018, 30(1): 86–96. |

| [39] | Lynch J, McGregor A, Benson A J. My way or the highway: Narcissism and dysfunctional team conflict processes[J/OL]. Group Processes & Intergroup Relations, https://doi.org/10.1177/13684302211001944, 2021-04-15. |

| [40] | Mao J H, Chiu C Y, Owens B P, et al. Growing followers: Exploring the effects of leader humility on follower self-expansion, self-efficacy, and performance[J]. Journal of Management Studies, 2019, 56(2): 343–371. |

| [41] | Maurer T J, Hartnell C A, Lippstreu M. A model of leadership motivations, error management culture, leadership capacity, and career success[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2017, 90(4): 481–507. |

| [42] | Mawritz M B, Mayer D M, Hoobler J M, et al. A trickle-down model of abusive supervision[J]. Personnel Psychology, 2012, 65(2): 325–357. |

| [43] | Oc B, Bashshur M R, Daniels M A, et al. Leader humility in Singapore[J]. The Leadership Quarterly, 2015, 26(1): 68–80. |

| [44] | Ou A Y, Tsui A S, Kinicki A J, et al. Humble chief executive officers’ connections to top management team integration and middle managers’ responses[J]. Administrative Science Quarterly, 2014, 59(1): 34–72. |

| [45] | Ou A Y, Waldman D A, Peterson S J. Do humble CEOs matter? An examination of CEO humility and firm outcomes[J]. Journal of Management, 2018, 44(3): 1147–1173. |

| [46] | Owens B P, Hekman D R. Modeling how to grow: An inductive examination of humble leader behaviors, contingencies, and outcomes[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(4): 787–818. |

| [47] | Owens B P, Johnson M D, Mitchell T R. Expressed humility in organizations: Implications for performance, teams, and leadership[J]. Organization Science, 2013, 24(5): 1517–1538. |

| [48] | Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879–903. |

| [49] | Preacher K J, Hayes A F. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models[J]. Behavior Research Methods, 2008, 40(3): 879–891. |

| [50] | Qin X, Chen C, Yam K C, et al. The double-edged sword of leader humility: Investigating when and why leader humility promotes versus inhibits subordinate deviance[J]. Journal of Applied Psychology, 2020, 105(7): 693–712. |

| [51] | Rybowiak V, Garst H, Frese M, et al. Error orientation questionnaire (EOQ): Reliability, validity, and different language equivalence[J]. Journal of Organizational Behavior, 1999, 20(4): 527–547. |

| [52] | Salancik G R, Pfeffer J. A social information processing approach to job attitudes and task design[J]. Administrative Science Quarterly, 1978, 23(2): 224–253. |

| [53] | Seckler C, Fischer S, Rosing K. Who adopts an error management orientation? Discovering the role of humility[J]. Academy of Management Discoveries, 2021, 7(4): 461–481. |

| [54] | Tucker A L, Edmondson A C. Why hospitals don’t learn from failures: Organizational and psychological dynamics that inhibit system change[J]. California Management Review, 2003, 45(2): 55–72. |

| [55] | Tulis M, Steuer G, Dresel M. Learning from errors: A model of individual processes[J/OL]. Frontline Learning Research, https://doi.org/10.14786/flr.v4i2.168, 2016-04-06. |

| [56] | Van Dyck C, Frese M, Baer M, et al. Organizational error management culture and its impact on performance: A two-study replication[J]. Journal of Applied Psychology, 2005, 90(6): 1228–1240. |

| [57] | Van Dyne L, LePine J A. Helping and voice extra-role behaviors: Evidence of construct and predictive validity[J]. Academy of Management Journal, 1998, 41(1): 108–119. |

| [58] | Wurst S N, Gerlach T M, Dufner M, et al. Narcissism and romantic relationships: The differential impact of narcissistic admiration and rivalry[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2017, 112(2): 280–306. |

| [59] | Zhao B. Learning from errors: The role of context, emotion, and personality[J]. Journal of Organizational Behavior, 2011, 32(3): 435–463. |