2024第46卷第8期

组织美学(organizational aesthetics)关注个体如何通过感官体验(视觉、嗅觉、听觉、味觉和触觉),运用感知判断能力产生知识(Gagliardi,1996;Strati,1999;Taylor和Hansen,2005)。组织美学研究的兴起源自现实社会的发展和社会科学的转向:在商品经济空前繁荣的今天,商家提供具有更多更强烈感官刺激的商品来吸引消费者,组织中的管理者通过更精巧的工作场所设计与布置激发员工的工作创造力与激情(Elsbach和Bechky,2007),个体对于美观愉悦的工作和消费体验要求越来越高,美学也逐渐成为组织打造独特竞争优势的手段。其次,在社会科学中出现的“物质转向”和“空间转向”强调“物质是如何起作用的” (Baldessarelli等,2022)。“物质性(materiality)”快速跃升为学术热点,焕发出蓬勃的创造力和想象力。这种风向也影响到管理学的研究,越来越多的管理学者关注到办公场所设计、物件、实体符号等话题,以及美学机制在其中所扮演的角色(例如,Elsbach,2003;Rafaeli和Vilnai-Yavetz,2004;Byron和Laurence,2015;Gonsalves,2020)。

开展组织美学研究具有一定的现实意义和学术价值:当今社会正陷入韦伯所批判的“工具理性”困境中,对于技术的过分狂热、永无止境地追求高效率、高度重视理性计算这些行为让大部分商业组织变成了冰冷的逐利机器和“去个人化”的官僚体系(刘擎,2021)。尼尔·波斯曼(2019)断言,我们已经进入了“技术垄断时代”。现实情境呼唤审美等精神文化活动,人们对于工作场所美学以及产品美学也提出了更高的要求,创造出了许多具有时代特点的美好事物。“求美以至和”——构建美好和谐的组织,是组织建设的重要目标(张洪兴,2014)。其次,组织美学关注组织中的物质环境及其文化意涵。物质环境不仅反映了社会构建的文化意义,也参与意义构建的过程(Meyer等,2013)。组织美学作为组织文化的一个方面,反映了组织对身份的建构和规范,是组织实行控制过程的手段表现(Berg和Kreiner,1990)。比如,组织可以通过美学实践潜移默化地影响利益相关者的想法,促进人们对组织目标和价值观的认同。因此,组织美学对于理解组织文化具有重要意义。最后,美学通过多种机制影响个体和组织行为,将美学概念和理论纳入组织行为研究中可以与管理学者关心的问题形成对话。过去管理学研究以理性主义范式为主导(Kuhn,1996),而从美学视角解读组织生活,以“艺术管理”补充科学管理,有助于强调组织过程中的情感、表达与体验部分,创造不同于理性传统的知识形式(Strati,1996),提供有关组织本体论的全新主张(Witz等,2003),平衡管理研究中的价值理性与工具理性。

然而当前组织美学研究散布在各个研究领域,研究对象和理论视角各不相同,不利于后续研究的开展和成果积累。此外,组织美学近些年在西方兴起,但国内学者对该领域还不甚了解。因此,本文旨在整合该领域文献,梳理发展脉络,并呼吁本土学者关注到组织美学这一研究课题。本文需要回答的核心问题是:组织美学主要研究什么?组织中的审美体验过程是怎样的?美学对组织的主要意义在何处(影响到组织生活的哪几个方面)?应该采用什么方法对组织美学进行研究?

针对这些问题,本文首先对组织美学领域的重要理论文献进行回顾,厘清组织美学概念范畴和发展历程;其次通过文献计量分析方法梳理了组织美学的研究特征和重要话题;随后,基于组织美学中重要的实证文献,本文提炼出了审美体验中的动因、对象、机制和结果等重要节点,构建了组织美学研究框架;最后,本文进一步总结了当前组织美学的研究方法,并从理论、情境和方法等方面提出了未来研究展望。

二、美学概念范畴和发展历程美学研究最早可追溯到古希腊哲学,柏拉图开启了关于美的形而上学思考方式,严格区分了“美的事物”与“美本身”两个概念。在中国,先秦时期儒家学派的创始人孔子从“仁”出发,联系伦理道德的善来解释美。他认为,外在形式虽然可以给人以感官愉悦,但必须与内在道德的善相统一才具有真正的审美价值,“文质彬彬,然后君子”。文艺复兴之后,随着学科分工越来越细,美学逐渐从哲学与文艺理论当中独立出来,成为一门独立的学科(蒋孔阳,1993)。其标志性起点是德国哲学家鲍姆嘉通于1750年出版的著作《美学》(Aesthetica),鲍姆嘉通也因此被称为“美学之父”。美学是致力于“感性知识的科学”:鲍姆嘉通认为,逻辑学关注智力和概念知识的研究,而美学关注感官知识——即一种通过直接经验获得的知识。因此,美学被认为是知识理论的两个组成部分之一。

美学在几百年的发展历程中与其他学科有不少交流和融合,这促进了美学学科自身的发展。如19世纪下半叶,实验美学开始兴起,它研究审美对象在人心理上的反应和影响,美学开启了一个心理学方向。特别是自弗洛伊德以来的精神分析心理学,还有认知心理学、格式塔心理学等,在美学研究上都取得了令人瞩目的成果(朱立元,2019)。此外,人类学和社会学学者利用视觉维度收集信息,以更好地理解社会和文化现象,在传播和媒体研究领域,视觉修辞成为重要研究对象(Meyer等,2013)。

美学作为一门人文科学,是在社会的物质生活与精神文化生活的基础上产生和发展起来的。在管理研究中,美学逐渐发展成为一个独立的研究领域,被称为组织美学,并专注于研究通过组织成员的感知—感觉能力所触发的感官(即视觉、嗅觉、听觉、味觉和触觉)进行体验和理解的组织生活(Strati,1992;Gagliardi,1996)。组织美学的研究范畴包括组织的美学实践、个体在工作场所的美学实践以及美学机制在组织生活中的作用。这一派学者使用术语“美学”来指代所有类型的感官体验,而不仅仅是社会描述为“漂亮”或定义为“艺术”的体验。Witz等(2003)提出了美学劳动(aesthetic labour)的概念,并阐述了美学与组织的三种关系:组织的美学(aesthetics of organization),指组织运用美学设计获得竞争优势;组织中的美学(aesthetics in organization),指组织中的员工运用美学方式打造个人形象;美学作为组织(aesthetics as organization),指通过美学视角来看待组织生活。Taylor和Hansen(2005)将概念范畴进行了拓展,他们认为由感官体验激发出的知识,包括感觉、情感和推理都属于美学研究范畴。Baldessarelli等(2022)通过回顾组织美学的大量实证研究,根据美学在组织中所扮演的不同角色,将其分为直接刺激、知识工具和开放式结果三类,并形成了组织美学的框架。

通过整体的梳理和总结,本文发现现有组织美学综述和理论文章尚存在以下几点不足:首先,大部分文章没有对具体研究对象进行梳理,而只是区分了研究对象所扮演的不同角色或数据产生的不同方式。如在Bell和Davison (2013)一文中,作者将视觉数据来源分成预先存在的研究材料和研究中产生的材料两种。在Meyer等(2013)一文中,作者根据视觉物在研究中所扮演的角色分成五种:考古、实践、战略、对话和记录。主要分类依据是视觉物如何参与到研究当中,从前往后物质逐渐从完全自然物转变为研究中的人工制品。在Baldessarelli等(2022)一文中,作者区分了三种视角:(1)直接刺激,即当我们看到一个事物时会做出直接评估和行为;(2)知识工具,用来实现创新或组织工作;(3)开放式结果,强调美学的主观体验,但结果开放。这些分类方式具有一定理论抽象度,无法直观地体现组织美学在研究什么。少量能体现具体对象的综述里仅采用了单一的静态视角,没有考虑到美学的动态实践特征。如Elsbach和Pratt (2007)总结了实体环境中的四种研究对象:工作场所隔断;可调整的工作安排;个性化工作场所;类自然环境。这篇文章主要聚焦于讨论偏宏观的物质环境,且更多强调物质的静态方面,忽视了美学的动态性特征。近些年组织美学研究对象逐渐呈现多样化的趋势,我们认为有必要进行重新整合分类。

其次,尚未有文章能从美学原理视角对实证文章进行整合,本文认为有必要借鉴美学领域的知识来构建组织美学的框架,确立本课题的合法性。在过往研究中,从情感和认知两个机制解读美学已成为组织美学学者的共识(如:Elsbach和Pratt,2007;Baldessarelli等,2022),但是更进一步的机制细化工作还不够,情感是短期强烈的体验还是长久深沉的体验?哪些认知活动与审美体验有关?反应机制具体是如何起作用的?除了反应机制,美学实践的前因——动力机制又包括哪些?这些都是过往研究没有回答的问题,也是本文尝试有所突破的地方。

最后,我们观察到过去的研究很少有对美学的结果变量进行详细梳理,了解组织美学对话的研究主题可以帮助我们更好地理解美学对管理学研究的价值。此外,过去的综述文章对该领域的研究方法缺乏详细汇总,我们认为由于组织美学的特殊性,其在量化操作上存在一定难度,因此有必要对研究方法进行单独讨论。

三、基于文献计量简析组织美学研究现状文献计量方法的优点是提供了一个框架,能够全景呈现研究主题的发文现状、研究领域以及热点和趋势等。本文利用文献计量方法对组织美学领域文献情况进行简要分析,包括描述性统计和共词分析(Co-word Analysis)两部分。描述性统计直接从Web of Science数据库导出,共词分析采用常见的Cite space分析软件。

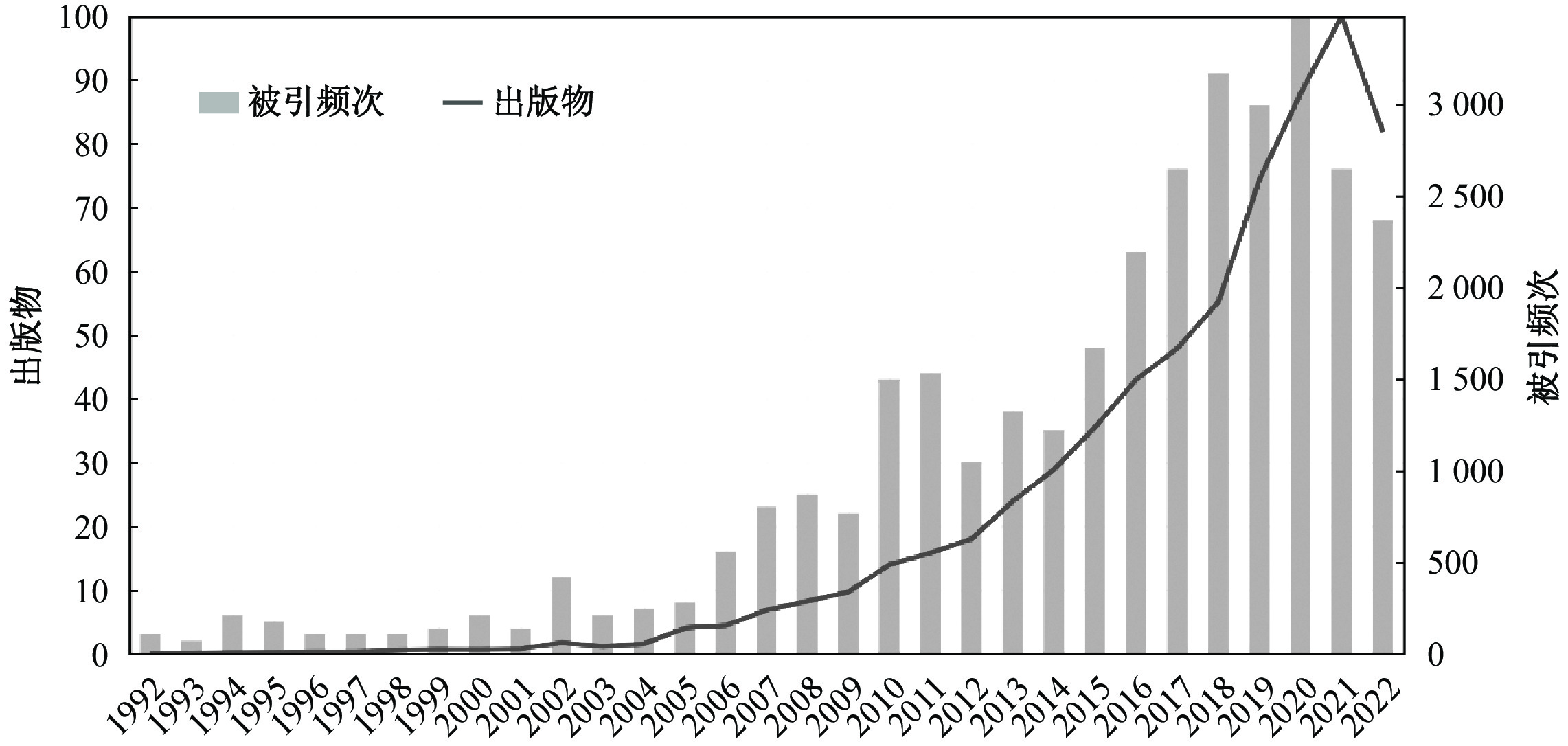

样本文献的搜集和遴选按以下步骤展开:第一,定位文献数据库来源为Web of Science核心合集。第二,选择1992—2022年作为文献选择的时间跨度。原因在于20世纪80年代末到90年代初,组织美学作为一个独特的管理研究领域出现(Strati,2010),其中Strati于1992年发表在Academy of Management Review上的一篇文章呼吁从美学角度体验和理解组织生活,这篇文章被后续许多学者当作该领域开山之作,因此本文选择1992年作为回顾开端。第三,以“aesthetics”为主题词进行检索,将刊物类别限定为“Management”和“Business”,共得到文献956篇。如图1所示,组织美学研究从20世纪90年代起步,一直处于增长周期,近十年来管理学领域对美学主题的关注日益增多,学术对话逐渐形成,总体来看组织美学研究方兴未艾。

|

| 图 1 组织美学发文量和被引频次 |

接着,本文在第三步样本遴选环节改以“aesthetics”为主题词在FT50期刊中进行检索,共得到文献85篇。将这85篇文献题录数据以文本形式导出,作为共词分析基础样本。共词分析可以通过文献关键词的共现频次,明晰组织美学研究的热点领域。以“Keyword”作为分析字节,Pruning为“pathfinder”,得出共词分析聚类结果。

如图2所示,析出的重要关键词包括“organizational aesthetics” (组织美学),这也是本篇综述的主题词,FT50期刊中的大部分文献会围绕这个话题展开论述。“stigmatizers”(污名化)、“human images”(人类形象)、“spatial work”(空间工作)、“impression management”(印象管理)等主题反映出当前美学研究关注的企业实践行为,突出了组织美学的实践意义。“creativity”(创造力)、“embodiment”(具身性)、“mindset”(思维模式)、“witnessing”(目睹)则点出了组织美学的学科特征,即与特定主体的感知体验、思维方式等主观意志相联系,启发我们需要结合心理机制去进一步了解美学作用过程。“professional design culture”(职业设计文化)和“organizational culture”(组织文化)是组织美学对话文献,组织美学与组织文化相互交融,互相影响,因此需要从文化角度对组织美学展开进一步理解。

|

| 图 2 共词聚类分析结果 |

如前所述,组织美学关注的是组织生活中个体通过感官体验所产生的知识。一般认为,知识是客观世界在人脑中的主观映象,美学所产生的是一种感性知识,表现为主体对事物的感性知觉。马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中提出对事物、现实、感性(特指客观世界)都应“当作实践去理解”,意思是要结合主体的实践去了解客体。马克思批判将美看作事物的纯自然属性,静止地研究美的形式,也否认美是在纯粹精神世界中形成的。人在自由思想支配下,将自己的“类本质”在对象性的劳动活动中展现出来,这才形成了美(蒋孔阳,1997;左亚文,2007)。基于此,本文认为个体是在劳动创造中感知美,认识美。运用到组织情境,个体即是在组织的生产活动中创造和体验美。

本文将美学研究对象分为静态物质客体和动态物质实践。静态视角下,物质表面上看没有直接参与到主体的实践中,但实际上它们是生产实践的结果,反映和传递了实践赋予其中的意义(Preston等,1996)。此外,物质不仅作为社会(或主观)意义的载体,也是在各种组织过程中被构建和操纵的对象。动态的视角下,主体在实践活动中对物质进行有目的的收集、生产、操纵和使用(Baldessarelli等,2022)。因此,与静态视角相反,动态视角的研究对物质所体现的沉淀的社会意义和结构并不那么感兴趣,而是对“铭刻”这些意义的过程感兴趣。物质实践互动观点的兴起源自行动者网络理论(例如,Latour,2005)和科学技术学(STS)(例如,Knorr-Cetina,1981),在后续的实证研究中,物质成为连接多方行为主体的中介。组织和组织中的个体都可能参与到动态物质实践中,这种物质实践既可以作为一种对外展示,也可以是生产创造的一个环节;既可能发生在单个主体之中,也可能发生在多个主体间。

组织中物质实体无处不在。例如:视觉物(visuals)(Bell和Davison,2013;Meyer 等,2013),指通过视觉感知到的二维图片,标志或服装建筑等;实体符号(physical symbol)(Pratt和Rafaeli,2001),用于指代具有象征意义的实体物品、人工制品、个体或团队行为,以及语言表达;实体环境(physical environment)(Elsbach和Pratt,2007),用来区别于社会环境和自然环境的概念,指在组织生活中遇到和互动的所有物质对象及对这些物质进行的安排。本文梳理了文献中常见的几种美学研究对象,它们包括:(1)空间实践;(2)个性化与符号展示;(3)服饰管理;(4)工作工具与产品使用。静态视角下,研究重点关注物质本身的属性如何引发审美体验,动态视角下,物质则会参与到实践和意义构建过程中。

(1)空间实践。静态视角下,建筑是组织生活中最显眼的物质形象,早些年就有学者把注意力放到了建筑外观及内部设计上,如不同层级人员的办公室位置和大小(Strati,1992)。近年来,企业也在不断创新工作场所,为员工提供越来越人性化的办公空间。比如Klotz和Bolino (2021)就关注到美国许多知名公司将自然元素融入工作场所设计中。新型的工作方式也促进了办公场所设计的转型。在更加灵活扁平化的企业里,隔间办公室被开放式办公场所(McElroy和Morrow,2010)或非领地办公场所(Non-territorial workspaces)(Elsbach,2003)取代。还有学者关注组织整体环境特征,即组织环境是否符合常态以及组织环境是否让人体验到美感(Baer等,2018)。动态视角下,组织或个体会对组织空间进行设计、调整和管理。基于列斐伏尔的空间理论(Lefebvre,1991),不少学者探讨了空间美学实践问题 (Czarniawska,2004;Dale,2005;Wasserman和Frenkel,2011;Weinfurtner和Seidl,2019)。组织会根据外界合法性要求的变化改变空间结构和用途,也会根据高层理想的期待调整建筑风格,而员工则可能采取一定的文化反抗行动反对来自高层的空间管制,或通过标记和防御等方式表达对某个领地的所属权(Brown等,2005)。这一派学者从社会物质(Sociomateriality)视角出发,将空间作为社会互动对象,与符号互动论、制度理论等领域展开对话(De Vaujany和Vaast,2014;Siebert等,2017;Rodner等,2020)。

(2)个性化与符号展示。70%~90%的员工会将自己的工作空间个性化(Wells和Thelen,2002)。Byron和Laurence (2015)将工作空间个性化(workspace personalization)定义为员工对工作环境的精心装饰或物理修改,常用方式包括使用照片、证书和纪念品等零散物品。Schnackenberg等(2019)将符号定义为由使用它们的主体和受众所定义的具有特定意义的社会建构类别,常见的符号包括标志、徽章等。个性化物件与符号均属于小巧便携的物质并通常传递出一定的象征意义。静态视角下,个性化物件与符号会直接触发主体审美心理。一些学者认为,实体对象可能代表“扩展的自我”(extended self)(Belk,1988)。看到乱糟糟的办公桌,人们会将办公桌的主人归为“很随和但没条理”类型的人(Elsbach,2004)。标志的存在会增加主体权威,使得主体命令更可能被遵从(Rafaeli等,2008)。动态视角下,人们会利用小物件向他人展示自己身份的独特性,尤其当办公场所变成公共开放空间时,员工失去可以展现个人身份的地方,因此有员工会将孩子的照片贴在便携推车上来展现自己作为父亲的身份(Elsbach,2003)。此外,有学者认为人们会通过三种方式对符号进行管理:符号创造、符号阐释和符号联系(Schnackenberg等,2019)。比如公司会努力将自己与象征高声誉的荣誉称号联系起来以获得雇主吸引力。

(3)服饰管理。服饰作为常见的形象管理和身份管理工具,常常出现在美学研究中。静态视角下,服饰作为传递组织文化和个人身份的客体而存在,特殊的服装如民族服饰通常用来表示传统的价值观(Humphreys和Brown,2002)。Rafaeli和Pratt (1993)为组织中的服饰研究奠定了理论基础,这篇文章将组织着装(organizational dress)定义为“组织员工在工作时所穿的衣服(如夹克、裙子、裤子)和物品(如名牌、罩衫、珠宝)”。认为组织着装的属性包括颜色、材料和风格,通过对组织内外成员着装的属性进行比较有助于了解组织文化。之后,Pratt和Rafaeli (1997)对一家康复中心护士的着装问题展开了研究,由于管理层和护士对于组织和职业的身份定义不同,导致双方在着装问题上产生了分歧。Kim等(2022)在Rafaeli和Pratt的基础上对工作场所员工的着装美感、一致性和独特性展开了实证研究。动态视角下,服装常被作为表演工具来塑造个人形象和身份(Clarke,2011;Siebert,2020),展示权力(Dubois和Anik,2020),以及影响受众的感知和服从度(Rafaeli等,2008;Smith等,2020)。比如,科技创业公司的CEO在接见投资人时会身着正式的西装,而在接见客户时又会穿着普通格子衫以彰显自己作为程序员的专业身份。

(4)工作工具与产品使用。工作工具包括组织工作流程中涉及的所有人工制品,既能作为与外部利益相关者互动的物件,也可以指组织或项目内部人员创造或使用的工件。静态视角下,物件的质地、颜色会直接影响使用者的工作状态和心理感受。Rafaeli和Vilnai-Yavetz (2004)阐述了以色列公共交通公司使用的公交车的视觉外观如何触发利益相关者的主观判断。有的人认为绿色的公交车传达出“干净和自由”的意义,而有的人却认为绿色代表“好战和军事”,传达了不好的氛围。此外,产品美学设计也是组织美学关心的一个话题。Eisenman(2013)认为,随着技术的发展,产品美学设计的重要性呈倒U型。动态视角下,物质参与到工作中,作为信息载体或辅助工具。如,Stigliani和Ravasi (2018)展示了设计咨询公司Continuum的创造性工作者如何能够通过创建情绪板、绘制设计景观、举行视觉头脑风暴会议等方式,促进知识共享以克服主观知识固有的沉默。其次,对于在不同专业背景群体间传递信息的物品,社会学中对此有个专门的概念——边界对象(boundary objects)。如,Bechky(2003)研究了在一家制造型企业中图纸和机器在不同职业团体间的交流作用。随着工作流程的推进,这些物质实体不仅是知识和信息的载体,而且成为职业管辖权的表征。类似地,Zuzul(2019)在追踪两个智慧城市项目时发现,不同职业团体的人会争夺对物质的决定权和控制权。

五、组织美学的研究框架组织美学虽然从物质性角度出发,但审美体验终究要通过个体内在机制才得以完成。因此,在组织美学的研究中,既强调对客观物质的感官体验,又强调人的主观心理机制。

从美学原理出发,审美活动必然存在动力机制。动力机制是审美活动得以存在的根基和控制平台,只有当主体产生了对审美的需要时,审美活动才得以发生,这是审美的逻辑起点。审美主体与审美对象——即物质和物质实践产生联系后,受到感官刺激,在主体内部完成审美体验过程。一般来说,感知、想象、情感和理解是构成审美经验的四种基本要素,它们相互作用、相互交融最终形成了主体的审美心理机制(朱立元,2019)。在这四种基本元素中,感知是最先发生的要素,它指的是感觉和知觉的总称。其中,感觉是对于对象的个别属性的把握,而知觉则能够通过对于感觉材料的加工和整理而达到对于对象的完整把握。在感知过程中,个体通过视觉、嗅觉、听觉、味觉和触觉获取外界信息,而人的五官感觉之所以具有审美能力,是因为感觉在实践中获得了社会性。感知将触发两种反应机制:情感机制和认知机制。认知机制包括想象和理解两个部分。基于此,本文构建了组织美学的“动力机制—反应机制—作用结果”框架,接下来本文将重点从这三个方面进行阐述。组织美学研究框架如图3所示。

|

| 图 3 组织美学研究框架 |

(一)组织美学动力机制

动力机制指的是审美主体与审美对象进行互动的动因,主要体现为个体的各种心理需求。首先,个体在社会情境中有强烈的独特性需求,需要确认自己与他人是不同的。因此美学实践可以作为体现个人独特性或彰显身份的方式。如员工会通过在工作场所进行个性化和创意化的美学表达来完成对工作场所身份和角色的构建,而当工作场所的独特性表达受阻时,员工会有威胁感。Elsbach(2003)的研究表明,在非领地办公场所中,员工失去了展现个人身份的标记,因此会感受到独特性威胁。此时,他们会使用照片等小物件以恢复个人身份,这反映了员工对个人独特性的需求。其次,美学实践的动力也可能源自个体对美好事物的亲近本能。“爱美之心,人皆有之”,亲近美好事物是人的本能需求,人们期待在美学实践中感受到更积极的情绪和能量价值。如Klotz和Bolino(2021)以亲生物假说为基础,认为正是因为人类有与生俱来的、强大的与自然交流的欲望,因此在工作场所设计中有必要加入自然元素。自然风光越有吸引力,对人的赋能效果就越大。最后,美学实践一定程度上反映了个体占有欲心理。如人们会通过“装点门面”等方式美化或修饰与自己有关的物品,突出自己作为物品主人的身份。在组织里,员工会采取领地行为(territoriality)来确立自己对空间和物件的控制权。领地行为指的是对某个物品心理所有权(psychological ownership)的行为表达(Brown等,2005)。个体的心理所有权满足了三种基本需求:个体对于效能的需求、个体对于自我认同的需求以及个体对私人地盘的需求。

在心理需求的驱使下,主体开启审美体验,这个过程在哲学中被称作“人的本质力量对象化”。对象化包括两个方面:客体根据具身反应投射到主体内在世界,主体则基于审美移情将自身本质力量投射到客体中(陈宜芳和丁峻,2021)——这两个方面是促使主体与物质进行互动实践的根本原因。通过实践活动,人把自己的本质力量在客观现实中实现出来。静动态视角在实践活动中不断转换:静态物质凝结了动态实践过程的意义,动态实践则是对原本静态的物质进行创造,实践的结果又以静态物质的形式呈现,如此回环往复、不断创造。

(二) 组织美学反应机制

1.情感机制

情感机制是审美经验中最为活跃的因素,它一方面构成了其他心理因素产生的诱因,另一方面又是它们进一步发展的动力。在感知到美学对象后,个体会产生情感反应,其中短暂而强烈且具有情境性的反应被称为情绪,如狂喜、忧愁、害怕等。而那些稳定而持久、具有深沉体验的反应则被称为情感,如自尊心、爱心、依恋等。通常在一些需要印象管理的场合,组织会通过美学实践激发利益相关者的积极情绪,从而获得支持。在Clarke (2011)的研究中,一家名叫Coupland公司的创始人为公司创造了一种令人愉快的商业环境,让前来合作的商业伙伴感到舒适。在一项关于葡萄酒酿造的研究中,Massa等(2017)观察到,观众在与实物工艺品(如玻璃杯和奖项)和工作环境(如历史建筑和葡萄园)互动时,会体验到敬畏和欣喜,这使他们乐于接受葡萄酒酿造实践。组织的产品设计能够直接激发使用者或利益相关者的情绪,进而影响他们对组织的态度和消费决策。Rafaeli和Vilnai-Yavetz(2004)用以色列公共交通公司公交车的例子,阐述了工件外观颜色如何触发利益相关者的情绪,从而支撑他们对组织的态度。具体来说,当利益相关者对绿色公交车表达评价时,认为“这种绿色很令人愉快”。根据自我调节理论,个体在工作中也会借助一些艺术性创造性活动激发工作的积极情绪,如将喜欢的摆件放在案头(Byron和Laurence,2015),或者听喜欢的音乐(Keeler和Cortina,2020)。然而,物质实践的感官体验也会带来负面效果。在Zuzul (2019)的“智慧城市”案例中,不同职业团队间的物质之争引发了负面的情绪,如痛苦、愤怒、挫折甚至轻蔑,进而影响不同团体的人对彼此的态度。

从长久的情感体验来看,美学实践可以促进形成依恋感和归属感,增强员工与组织的情感链接。最常见的例子是,组织倾向于打造美学环境为员工提供宜人的工作氛围。如公司通过让员工对组织空间产生“自豪感”从而获得他们对新组织的支持(Clarke,2011)。苏格兰高级法院通过对建筑空间进行神秘化等一系列实践,让古老的议会大厦充满魅力(enchantment)。年轻的律师们在这样古典厚重的历史建筑中工作,逐渐产生崇敬和着迷的情感,对组织认同感也更强(Siebert等,2017)。

2.认知机制

认知机制涉及两种认知类型。第一种是想象。从心理学的角度看来,想象是通过加工和改造记忆中的表象来创造新的思维表象的过程,是人类的高级思维活动。想象活动包含初级形式的简单联想(association)和高级形式的创造性想象(imagination)两种形态。人们在经验中会将某些事物与其他事物联系在一起,因而很自然地产生联想。例如,公司建筑和办公空间的设计,可以激发人们对地位、品位和其他理想属性的联想(Berg和Kreiner,1990),一些标志、徽标和口号也可以提醒人们组织使命和愿景(Lindenberg和Foss,2011)。学者们多基于身份理论和角色理论,阐述物质所触发的主体对某种身份和角色的联想。工作场所个性化可以作为一种情境线索帮助个人意识到当前的角色身份,例如,雇员、父母、配偶、学生等(Byron和Laurence,2015)。制服会启动顾客的归类过程(categorization process),引发权威身份联想,穿着制服的人发出的指令被认为是权威的、符合规范的,因而人们倾向于遵守这些指令(Rafaeli等,2008)。Kim等(2022)引用穿衣认知理论,认为当穿着一件衣服时,其象征意义会被激活,从而对穿着者的心理过程产生影响。例如,美观的衣服可以联想到个人吸引力,符合群体规范的衣服激活归属感的象征意义,与众不同的服装激活独特身份象征意义。产品和工作工具也具有一定的表征意义,使用高档产品会激发人们对特定社会群体地位和身份的联想,包括其收入和品位(Bhat和Reddy,1998;Eisenman,2013)。

联想多基于一般的社会经验,而创造性想象的表现形式则更为多元。在很多时候,审美主体的思想会延伸到事物本身以外的抽象概念上。生活在特定建筑空间里,人们会发展出地方想象,有的个体想象出精英化与创新的组织形象(De Vaujany和Vaast,2014),有的个体则构思出现代开放的组织形象(Wasserman和Frenkel,2011)。Rafaeli和Pratt(1993)认为,外部人会将组织着装的特征延伸到组织身上,比如迪士尼乐园中生动多彩的服装被认为是迪士尼公司出售的“魔法”和“乐趣”的一部分。

第二种认知类型是理解。理解与想象的不同之处在于:想象通常基于物品所承载的象征或表征意义,是个体将实体物质与抽象概念联结起来的通道,通常具有一定的创造性。理解则是对审美对象的本质进行分析和推断,从而获得可以支撑理性判断的依据。审美经验虽然是一种感性的直观行为,但离不开理性因素的参与。这是因为,审美经验不同于一般的感性行为,它不仅要形成关于对象的感性形象,而且要超越性地把握对象的意义,并在此基础上做出具有普遍性的审美判断和评价。在涉及理解机制的实证研究中,首先是关于理解认知方式的研究。Elsbach (2004)发现,个体看到他们同事办公室的装饰后,会透过这些物品对其主人进行解读,包括独特性归类和地位归类。解读过程分为两种认知方式:一种是自上而下的认知方式,个体聚焦于观察少量显著的物品,将观察对象与某个原型进行对比,以快速对观察对象形成判断;一种是自下而上的认知方式,个体会搜寻所有的证据,推断观察对象的动机,将其与某个具体的人进行比较,避免形成快速判断。此外,研究发现与物质的接触会引发系统一和系统二的认知方式(Evans,2008),系统一以自动化、无意识、轻松的直觉思维为特征,系统二则需启动有意识、受控、计算负荷高的理性思维。系统一和系统二也可称为启发式和系统式。Baer等(2018)在一项探索情境特征对组织可感信任度的研究中,认为有启发式和系统式两种认知方式在起作用:新员工刚开始接触到组织情境时,通过轻松的启发式做出最初的判断,即“典型的就是好的”,“美的就是好的”,因此对组织形成能力、善心和正直三方面的感知。随后,新员工会更全面收集情境相关的数据,通过系统式认知来辅助说明对组织可信任感的判断。

组织着装成为组织有意识操控员工认知导向的方式,着装属性会影响个体的理解方式和内容。遵守着装标准和不遵守其他组织标准可能会导致认知不一致的不适感。遵从性行为可以减少这种不一致。穿着组织指定的服装的员工在心理上处于一种遵守组织标准的地位。这样的员工可以通过实现组织的其他期望来保持认知一致性。服装的完全同质性有助于去个性化,因为它有助于弱化个体差异。当去个性化时,个体完全淹没在一个群体中,因此他们的个人偏好被群体目标和价值观所取代(Rafaeli和Pratt,1993)。Dubois和Anik(2020)一项实验表明,职业女性在工作中穿高跟鞋的风格选择会让观察者对穿高跟鞋的人形成尊重和钦佩的认知解释,因此提高了她在观察者眼中的地位。

对于工作工具和产品的理性解读是决策和合作的前提,公司利用产品设计来解释技术理念,所有技术的创新都需要依托产品设计得以体现,此时产品的美学设计能够辅助解释产品的功能,只有当设计能最好地传达产品功能与技术理念时,产品才能为市场所接受(Eisenman,2013)。然而不同专业背景的人对物件的解读可能截然相反,反而会造成任务冲突和关系冲突。Zuzul(2019)追踪两个“智慧城市”项目时发现,不同职业团体的人在项目实际运作期间对于建筑材料的选择发生了分歧,这是源于他们对“智慧城市”的理解认知不同:技术人员和工程师更加关注“智慧”的一面,在项目中计划运用最前沿的技术以让项目朝着可持续化方向发展。房地产商和咨询人员更关注“城市”项目的落地,即项目的投资收益、后续运作和现金流等问题。“物质之争”在认知上加剧了针对彼此的负面刻板印象,造成不同团体间的分裂。

审美主体通过情绪、想象和理解三种机制完成审美体验,这三种机制可能同时发生,也可能只发生其中一个或两个机制,情绪机制和认知机制之间也可能存在相互影响。各个反应机制并非独立存在,而是相互交织,互相渗透,且相互制约,共同组成主体审美反应机制。

(三)组织美学作用结果

组织美学作用结果体现在个人、人际和组织三个层面。个人层面主要表现为个体心理资源和状态、工作场所行为和绩效。美学可以促进能量和注意力等资源的储存和恢复。个体活动涉及注意力的调节和使用,有不少研究引入自我调节理论来探讨情境因素如何影响个体注意力资源分配。Byron和Laurence(2015)认为符号可以启动注意力并激励朝向目标的行为,帮助员工进行自我调节,让他们专注于目标和价值观。注意力恢复理论认为,人们在工作时需要保持专注,这是一种消耗注意力的行为,而当人们接触美丽的自然环境时,不需要消耗多的注意力,反而可以在自然界里逐步恢复注意力资源,积累潜在能量,更好地投入工作中去(Klotz和Bolino,2021)。良好的工作场所设计可以促进工作繁荣(Spreitzer等,2019)和对组织的信任感(Baer等,2018)。此外,Brown等(2005)发现员工领地行为会提升其个人的组织承诺水平,但从负面角度看,也可能降低员工的角色内绩效,并造成员工心理隔离。组织着装可以影响员工对其角色所固有的目标和行为标准的遵从性(Rafaeli和Pratt,1993),以及员工的权力行为(Dubois和Anik,2020)。

在人际层面,常见的结果变量包括关系、信任、合作、冲突等。符号可以用来实践各种人际关系(Pratt和Rafaeli,2001)。个性化物件的使用对组织中人际关系有影响,具体表现在员工容易产生共同的对话基础,增进对彼此的了解(Byron和Laurence,2015)。办公场所的设计特征也会影响到同事间的关系(Khazanchi等,2018),包括交流方式、群体凝聚力、友谊的形成方式、亚群体等(Sundstrom和Sundstrom,1986)。在一项有关组织艺术品的研究中,Sgourev等(2023)发现物品的颜色可以外化身份并将相关方纳入关系网络中。信任问题是组织美学对话较多的文献领域,如:当一个陌生组织的符号与知名组织符号相似时,人们会倾向于相信这个陌生组织的成员提出的要求(Rafaeli等,2008)。还有一些学者探究了脸孔吸引力等特征与感知信任度的联系(Sofer等,2015;Wilson和Rule,2015),当长相处于“最典型”的位置时,人们对此人的信任度最高,这种影响甚至可以帮助当事人逃避惩罚。此外,合作与冲突也是组织美学关注较多的话题:提供隔离的空间可以让员工感到舒适地参与密集或情绪化的社交互动(Manning,2014),集体试验和学习新技术(Bernstein,2012)。Ewenstein和Whyte(2007)研究了建筑实践中视觉人工制品的使用,发现视觉对象中介了组织内认知社区之间的互动。当物质实践无法满足不同群体的期待时,也会带来冲突与反抗(Bechky,2003;Zuzul,2019;Wasserman和Frenkel,2011)或秘密动员组织变革(Kellogg,2009)。边界模糊不清的组织空间也会导致人际爆发争执和冲突(Brown等,2005)。

组织层面主要表现为组织作为一个整体,通过美学向利益相关者传达的组织形象和组织身份。如组织着装会影响外界对一个组织形成的形象(image)(Rafaeli和Pratt,1993),组织物件会影响利益相关者对组织的判断(Rafaeli和Vilnai-Yavetz,2004),此外,组织会战略性使用美学打造优势,如利用象征声誉和地位的物件来获取资源,确保业务可持续性(Roberts和Dowling,2002;Zott和Huy,2007;Clarke,2011,Schnackenberg等,2019),或使用物件在内部和外部利益相关者中构建和描绘其身份(Alvesson和Robertson,2006;Brown等,2006)。

六、组织美学的研究方法由于组织美学是一种感官知识,因此在嫁接到管理学研究时存在一定的挑战。首先,审美体验难以通过语言进行表达。此外,由于审美的社会建构性,在数据收集时社会文化对审美判断的影响难以评估(Warren,2008)。Warren(2008)针对普遍存在的“审美沉默”(aesthetic muteness)问题,提出了感性方法论(sensual methodology),如让受访者自己拍摄图片并在访谈中进行讨论。Strati(2010)将组织美学研究方法分成四类:考古方法(archaeological approach)、移情—逻辑方法(empathic-logic approach)、美学方法(aesthetic approach),以及艺术方法(art approach)。

本文回顾了组织美学的研究,对研究方法进行了总结,如表1 所示。首先,大部分研究都采用质性方法,包括案例研究、民族志等。在案例研究中,研究者通过访谈、观察、二手资料等多种数据来源记录了组织中美学实践的过程。比如关于工作场所物件如何体现员工身份(Elsbach,2003,2004;Byron和Laurence,2015),研究多采用开放式访谈或半结构化访谈,既可以掌握员工的各种实践,又能了解实践背后的心理机制。在一些纵向案例研究中,学者们往往会记录一段时间内的美学实践历程(Pratt和Rafaeli,1997;Wasserman和Frenkel,2011;De Vaujany和Vaast,2014;Zuzul,2019),再从中析出理论模型。在民族志研究中,文章从客观的视角对特定群体的美学实践展开叙述。Humphreys和Brown(2002)以服饰为中心,展开了有关土耳其一所全女性大学集体身份维护和挑战的故事线。整篇文章以多个教师角度的叙事进行呈现,讲述了伊斯兰头巾在个人和组织叙事身份构成中的作用。Siebert(2020)则对苏格兰律师群体的地位符号实践进行叙述。还有学者以视频记录创业实践过程,开展了有关创业表演的视觉民族志研究(Clarke,2011)。

| 研究方法 | 数据收集方法 | 代表文献 |

| 案例研究 | 访谈 | Pratt和Rafaeli(1997);Elsbach(2003);Rafaeli和Vilnai-Yavetz(2004);Elsbach (2004);Byron和Laurence(2015);De Vaujany和Vaast(2014);Wasserman和Frenkel (2011);Zuzul(2019) |

| 现场观察 | Pratt和Rafaeli(1997);Elsbach(2003);Byron和Laurence(2015);De Vaujany和Vaast (2014);Zuzul(2019);Wasserman和Frenkel(2011) | |

| 开放式问卷 | Elsbach(2004) | |

| 二手数据 | Pratt和Rafaeli(1997);De Vaujany和Vaast(2014);Wasserman和Frenkel(2011);Zuzul(2019) | |

| 民族志 | 视频记录 | Clarke(2011) |

| 访谈 | Clarke(2011);Humphreys和Brown(2002);Siebert(2020) | |

| 实验 | Smith等(2020);Rafaeli等(2008);Baer等(2018;Kim等(2022) | |

| 问卷调研 | Baer等(2018);Kim等(2022) |

还有一部分研究通过实验的方式展开,此时研究对象多为服饰和符号等贴合日常又易于操作的物件。Rafaeli等(2008)设置了四个实验探究Logo展示对服从性的影响,操作变量包括Logo(有/无)和风险(高/低)。在实验情景中,穿着不同服装(有无Logo)的实验人员向路人分发试吃食物、宣传单,或提出捐款和完成问卷等请求,然后观察这些路人的服从度。Smith等(2020)等让被试者想象特定服务情境,并通过图像展示提供服务的工作人员,形成2(服务体验:好/坏)×2(穿着制服:是/否)的分类,由此检验员工制服对客户服务归因的影响。Kim等(2022)通过实验的方式测试人们是否将服饰美学、一致性和独特性分别与个人魅力、归属感和独特性的象征意义联系起来,并感到更高水平的自尊。其中关于服饰特点的操纵是通过让被试者自己想象情境并选择穿搭上传图片完成的。

近来有些学者在问卷方法上进行了尝试。Baer等(2018)采用两种方式对员工感知的情境特征——包括情境常态(situational normality)和情境美感(situational aesthetics)进行调研,包括问卷调研和实验。他们基于实验心理学和环境心理学开发了环境特征的量表,具体条目包括“情境看起来正常”“以适当的形式出现”“看起来很典型”和“情境在美学上令人愉悦”“有品位”“有艺术元素”,等等。实验中则以文字描述的方式区分常态度和美感度高中低三组。

七、结论与展望本文回顾了组织美学的概念范畴、发展历程和研究现状,对组织美学的研究对象、主要动因、反应机制、作用结果和研究方法进行了系统性梳理,为未来组织美学研究奠定了基础。本研究的理论贡献在于:(1)基于美学实践论视角本文对组织美学研究对象进行了界定和分类,确定了组织美学的四种主要研究对象,并从动态角度补充了以往研究片面强调静态的不足,启示未来研究关注到美学实践的研究视角。(2)基于美学原理构建了组织美学“动力机制——反应机制——作用结果”的研究框架,有利于学者形成总体上的把握。相比于现有研究的框架,本文增加了动力机制,并对反应机制和作用结果进行了细化,使之在逻辑上更具完整性。(3)最后本文通过组织美学研究方法的总结和探讨,展现了美学作为感性知识的研究特征,为后续开展组织美学研究提供了一定方法论基础。目前组织美学研究仍处于比较初级的阶段,未来有非常大的拓展余地。基于此,本文提出未来组织美学研究应该重点关注的几个方面。

第一,引入更深层次的美学研究成果。当前组织美学研究较少引入美学中的概念和理论来真正体现美学在组织生活中发挥的作用,选择的美学研究对象也比较局限,因此可以认为组织美学对美学原理的把握并不到位,只是停在浅层的运用阶段。如美学中关注自然美、社会美和艺术美,不同领域的美学研究侧重点有所不同,有的关注表现形式,有的关注时代性和民族性等社会内容,有的则将内容与形式进行统一(叶朗,2009),这些美学形式在组织生活中是如何体现的?从更细微的美学表现形式上看,组织如何运用物质材料、线条、色彩、块面等元素,通过构图、造型和调色手段打造审美体验?未来我们需要在美学理论的应用上更进一步,真正关注到组织中的美学设计和审美体验。

第二,将管理学理论运用到组织美学研究中。组织美学研究多基于自我调节理论、身份理论、认知理论等微观理论,主要运用于分析美学的作用机制中,未来可以将更多的管理学理论融入组织美学的研究中。例如,意义建构理论涉及“将环境转化为一种可以用语言明确理解的情况,并作为跳板转化为行动” (Weick等,2005),可以关注个体如何对实体环境做出意义解读进而产生行动。注意力基础观表明,在有限理性的假设下,管理者做何决策取决于他把注意力聚焦于何处,也就是说,企业的行为是企业引导和配置管理者注意力的结果(Ocasio,2011)。另有学者引入了“情境认知”(situated cognition)概念(Elsbach等,2005),将其定义为在个体认知图式与社会和物理环境相互作用中构建短暂的和有限的感知框架。因此,未来可以研究物质如何影响组织注意力的分配,以及如何为构建认知图式和感知框架提供情境线索,从而影响组织决策。

第三,从组织层面考虑组织美学动因和效用。当前,组织美学研究的落脚点多为个人心理和行为、人际关系实践,以及不同职业间的竞争关系,而对组织层面变量关心不够。组织通常具备较强的动机将美学打造为组织竞争优势,并作为主体角色参与美学实践。如Rafaeli和Pratt(1993)认为,组织着装揭示了组织在多大程度上寻求与特定文化或行业的联系,即合法性需求。此外,组织为了应对合法性要求的变化,会采取一系列针对组织建筑的空间实践(De Vaujany和Vaast,2014)。组织进行美学实践的动机是什么?组织如何参与美学实践?利益相关者对组织的审美体验如何为组织带来竞争优势?这些都是未来可以深入探究的课题。

第四,将调节因素纳入美学机制的考量中。从上述的组织美学研究框架可以发现,现有研究忽略了对调节变量的考虑。当个体接收到来自相同物质的刺激后,为什么会产生截然不同的反应机制?任何审美主体都是社会的、历史的存在,因而他的审美意识必然受到时代、民族、阶级、文化教养、风俗习惯等因素的影响(叶朗,2009)。这些宏观的因素会通过直接作用于物质实践或影响个体感知和反应机制而在不同人群中产生不同作用效果。从微观角度看,个人因素包括个体的人格特质、知识背景、价值观、个人经历等也会影响到个体注意到的情境因素,以及对这些情境因素的解释。

第五,组织美学情境创新。当前研究较少关注到创业情境中美学的使用,实际上创业企业为了向外界获得合法性和资源有很强的动机采用美学实践。比如,视觉修辞是文化创业者战略技能的重要组成部分,可以使新创企业规范化,也可以使其显得独特。视觉物在展示企业能力、说服观众、获得声誉和合法性上是十分合适的工具,其模糊性特质也有利于与不同观众的期望产生文化共鸣(Meyer等,2013)。此外,人工智能、虚拟现实、数字化等新技术的运用使得人们的感官体验被充分调动起来,改变了人与物的互动方式,因此有必要将新技术的应用纳入组织美学研究范畴。随着“国风”的兴起,越来越多基于中国传统文化的美学实践涌现出来。以空间美学为例,许多商业空间的设计能够充分考虑到艺术性和社交需求,还有一些组织空间依托中国古代士族生活,以古典艺术美学为范本进行建筑设计,或将空间与外部自然景观融为一体,这些美学实践为组织美学研究提供了丰富的本土研究案例。

第六,组织美学研究的方法多样性。美学属于人文学科,较难通过社会科学的方法进行量化研究,这对研究方法提出了较高的要求。当前组织美学研究多采用案例研究或民族志等质性研究方法开展,这种方法巧妙地规避了美学研究难以量化的特点,也有一些作者在问卷和实验方法上进行了一些尝试。未来我们可以借鉴神经美学(neuroaesthetics)、心理美学和进化美学等方面的研究打开美学的微观机制黑箱,揭示个体产生审美体验的心理和神经过程(何云等,2022)。

| [1] | 何云, 李枭, 林晶晶, 等. 品牌美学中的视觉元素研究综述与展望[J]. 外国经济与管理, 2022, 44(8): 121–137. |

| [2] | 蒋孔阳. 美学新论[M]. 北京: 人民文学出版社, 1993. |

| [3] | 蒋孔阳. 美在创造中[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 1997. |

| [4] | 刘擎. 刘擎西方现代思想讲义[M]. 北京: 新星出版社, 2021. |

| [5] | 尼尔·波斯曼著, 何道宽译. 技术垄断: 文化向技术投降[M]. 北京: 中信出版社, 2019. |

| [6] | 叶朗. 美学原理[M]. 北京: 北京大学出版社, 2009. |

| [7] | 张洪兴. 组织美学论纲[M]. 北京: 旅游教育出版社, 2014. |

| [8] | 朱立元. 美学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2019. |

| [9] | 左亚文. 马克思关于人的本质定义与人的本质的多维性[J]. 马克思主义哲学研究, 2007(1): 136–143. |

| [10] | Alvesson M, Robertson M. The best and the brightest: The construction, significance and effects of elite identities in consulting firms[J]. Organization, 2006, 13(2): 195–224. |

| [11] | Baer M D, Van Der Werff L, Colquitt J A, et al. Trusting the “Look and Feel”: Situational normality, situational aesthetics, and the perceived trustworthiness of organizations[J]. Academy of Management Journal, 2018, 61(5): 1718–1740. |

| [12] | Baldessarelli G, Stigliani I, Elsbach K D. The Aesthetic dimension of organizing: A review and research agenda[J]. Academy of Management Annals, 2022, 16(1): 217–257. |

| [13] | Bechky B A. Object lessons: Workplace artifacts as representations of occupational jurisdiction[J]. American Journal of Sociology, 2003, 109(3): 720–752. |

| [14] | Belk R W. Possessions and the extended self[J]. Journal of Consumer Research, 1988, 15(2): 139–168. |

| [15] | Bell E, Davison J. Visual management studies: Empirical and theoretical approaches[J]. International Journal of Management Reviews, 2013, 15(2): 167–184. |

| [16] | Berg O, Kreiner K. Corporate architecture: Turning physical settings into symbolic resources[A]. Gagliardi P. Symbols and artifacts: Views of the corporate landscape[M]. New York: Walter de Gruyter, 1990. |

| [17] | Bernstein E S. The transparency paradox: A role for privacy in organizational learning and operational control[J]. Administrative Science Quarterly, 2012, 57(2): 181–216. |

| [18] | Bhat S, Reddy S K. Symbolic and functional positioning of brands[J]. Journal of Consumer Marketing, 1998, 15(1): 32–43. |

| [19] | Brown G, Lawrence T B, Robinson S L. Territoriality in organizations[J]. Academy of Management Review, 2005, 30(3): 577–594. |

| [20] | Brown T J, Dacin P A, Pratt M G, et al. Identity, intended image, construed image, and reputation: An interdisciplinary framework and suggested terminology[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2006, 34(2): 99–106. |

| [21] | Byron K, Laurence G A. Diplomas, photos, and Tchotchkes as symbolic self-representations: Understanding employees’ individual use of symbols[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(1): 298–323. |

| [22] | Clarke J. Revitalizing entrepreneurship: How visual symbols are used in entrepreneurial performances[J]. Journal of Management Studies, 2011, 48(6): 1365–1391. |

| [23] | Czarniawska B. On time, space, and action nets[J]. Organization, 2004, 11(6): 773–791. |

| [24] | Dale K. Building a social materiality: Spatial and embodied politics in organizational control[J]. Organization, 2005, 12(5): 649–678. |

| [25] | De Vaujany F X, Vaast E. If these walls could talk: The mutual construction of organizational space and legitimacy[J]. Organization Science, 2014, 25(3): 713–731. |

| [26] | Dubois D, Anik L. From style to status and to power: When and why do stylistic choices in footwear make women feel and act powerful?[A]. Cattani G, Ferriani S, Gordart F, et al. Aesthetics and style in strategy[M]. Bingley: Emerald Publishing, 2020. |

| [27] | Eisenman M. Understanding aesthetic innovation in the context of technological evolution[J]. Academy of Management Review, 2013, 38(3): 332–351. |

| [28] | Elsbach K D. Relating physical environment to self-categorizations: Identity threat and affirmation in a non-territorial office space[J]. Administrative Science Quarterly, 2003, 48(4): 622–654. |

| [29] | Elsbach K D. Interpreting workplace identities: The role of office décor[J]. Journal of Organizational Behavior, 2004, 25(1): 99–128. |

| [30] | Elsbach K D, Barr P S, Hargadon A B. Identifying situated cognition in organizations[J]. Organization Science, 2005, 16(4): 422–433. |

| [31] | Elsbach K D, Bechky B A. It’s more than a desk: Working smarter through leveraged office design[J]. California Management Review, 2007, 49(2): 80–101. |

| [32] | Elsbach K D, Pratt M G. The physical environment in organizations[J]. Academy of Management Annals, 2007, 1(1): 181–224. |

| [33] | Evans J S B T. Dual-processing accounts of reasoning, judgment, and social cognition[J]. Annual Review of Psychology, 2008, 59: 255–278. |

| [34] | Ewenstein B, Whyte J. Beyond words: Aesthetic knowledge and knowing in organizations[J]. Organization Studies, 2007, 28(5): 689–708. |

| [35] | Gagliardi P. Exploring the aesthetic side of organizational life[A]. Clegg S R, Hardy C, Nord W R. The handbook of organization studies[M]. London: Sage, 1996. |

| [36] | Gonsalves L. From face time to flex time: The role of physical space in worker temporal flexibility[J]. Administrative Science Quarterly, 2020, 65(4): 1058–1091. |

| [37] | Humphreys M, Brown A D. Dress and identity: A Turkish case study[J]. Journal of Management Studies, 2002, 39(7): 927–952. |

| [38] | Keeler K R, Cortina J M. Working to the beat: A self-regulatory framework linking music characteristics to job performance[J]. Academy of Management Review, 2020, 45(2): 447–471. |

| [39] | Kellogg K C. Operating room: Relational spaces and microinstitutional change in surgery[J]. American Journal of Sociology, 2009, 115(3): 657–711. |

| [40] | Khazanchi S, Sprinkle T A, Masterson S S, et al. A spatial model of work relationships: The relationship-building and relationship-straining effects of workspace design[J]. Academy of Management Review, 2018, 43(4): 590–609. |

| [41] | Kim J K, Holtz B C, Vogel R M. Wearing your worth at work: The consequences of employees’ daily clothing choices[J]. Academy of Management Journal, 2022,doi: 10.5465/amj.2021.1358. |

| [42] | Klotz A C, Bolino M C. Bringing the great outdoors into the workplace: The energizing effect of biophilic work design[J]. Academy of Management Review, 2021, 46(2): 231–251. |

| [43] | Knorr-Cetina K. The manufacture of knowledge: An essay on the constructivist and contextual nature of science[M]. Oxford: Pergamon Press, 1981. |

| [44] | Kuhn J W. The misfit between organization theory and processional art: A comment on White and Strati[J]. Organization, 1996, 3(2): 219–224. |

| [45] | Latour B. Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory[M]. Oxford: Oxford University Press, 2005. |

| [46] | Lefebvre H. The production of space[M]. Oxford: Blackwell, 1991. |

| [47] | Lindenberg S, Foss N J. Managing joint production motivation: The role of goal framing and governance mechanisms[J]. Academy of Management Review, 2011, 36(3): 500–525. |

| [48] | Manning R E. A place for emotion: How space structures nurse-parent interactions in West African pediatric wards[C]//Academy of Management Proceedings. Briarcliff Manor: Academy of Management, 2014. |

| [49] | Massa F G, Helms W S, Voronov M, et al. Emotions uncorked: Inspiring evangelism for the emerging practice of cool-climate winemaking in Ontario[J]. Academy of Management Journal, 2017, 60(2): 461–499. |

| [50] | McElroy J C, Morrow P C. Employee reactions to office redesign: A naturally occurring quasi-field experiment in a multi-generational setting[J]. Human Relations, 2010, 63(5): 609–636. |

| [51] | Meyer R E, Höllerer M A, Jancsary D, et al. The visual dimension in organizing, organization, and organization research: Core ideas, current developments, and promising avenues[J]. Academy of Management Annals, 2013, 7(1): 489–555. |

| [52] | Ocasio W. Attention to attention[J]. Organization Science, 2011, 22(5): 1286–1296. |

| [53] | Pratt M G, Rafaeli A. Organizational dress as a symbol of multilayered social identities[J]. Academy of Management Journal, 1997, 40(4): 862–898. |

| [54] | Pratt M G, Rafaeli A. Symbols as a language of organizational relationships[J]. Research in Organizational Behavior, 2001, 23: 93–132. |

| [55] | Preston A M, Wright C, Young J J. Imag[in]ing annual reports[J]. Accounting, Organizations and Society, 1996, 21(1): 113–137. |

| [56] | Rafaeli A, Pratt M G. Tailored meanings: On the meaning and impact of organizational dress[J]. Academy of Management Review, 1993, 18(1): 32–55. |

| [57] | Rafaeli A, Sagy Y, Derfler-Rozin R. Logos and initial compliance: A strong case of mindless trust[J]. Organization Science, 2008, 19(6): 845–859. |

| [58] | Rafaeli A, Vilnai-Yavetz I. Emotion as a connection of physical artifacts and organizations[J]. Organization Science, 2004, 15(6): 671–686. |

| [59] | Roberts P W, Dowling G R. Corporate reputation and sustained superior financial performance[J]. Strategic Management Journal, 2002, 23(12): 1077–1093. |

| [60] | Rodner V, Roulet T J, Kerrigan F, et al. Making space for art: A spatial perspective of disruptive and defensive institutional work in Venezuela’s art world[J]. Academy of Management Journal, 2020, 63(4): 1054–1081. |

| [61] | Schnackenberg A K, Bundy J, Coen C A, et al. Capitalizing on categories of social construction: A review and integration of organizational research on symbolic management strategies[J]. Academy of Management Annals, 2019, 13(2): 375–413. |

| [62] | Sgourev S V, Aadland E, Formilan G. Relations in aesthetic space: How color enables market positioning[J]. Administrative Science Quarterly, 2023, 68(1): 146–185. |

| [63] | Siebert S. Symbolic demarcation: The role of status symbols in preserving interprofessional boundaries[J]. Journal of Professions and Organization, 2020, 7(1): 47–69. |

| [64] | Siebert S, Wilson F, Hamilton J R A. “Devils may sit here: ” The role of enchantment in institutional maintenance[J]. Academy of Management Journal, 2017, 60(4): 1607–1632. |

| [65] | Smith R W, Chandler J J, Schwarz N. Uniformity: The effects of organizational attire on judgments and attributions[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2020, 50(5): 299–312. |

| [66] | Sofer C, Dotsch R, Wigboldus D H J, et al. What is typical is good: The influence of face typicality on perceived trustworthiness[J]. Psychological Science, 2015, 26(1): 39–47. |

| [67] | Spreitzer G, Bacevice P, Garrett L. Workplace design, the physical environment, and human thriving at work[A]. Ayoko O B, Ashkanasy N M. Organizational behaviour and the physical environment[M]. London: Routledge, 2019. |

| [68] | Stigliani I, Ravasi D. The shaping of form: Exploring designers’ use of aesthetic knowledge[J]. Organization Studies, 2018, 39(5-6): 747–784. |

| [69] | Strati A. Aesthetic understanding of organizational life[J]. Academy of Management Review, 1992, 17(3): 568–581. |

| [70] | Strati A. Organizations viewed through the lens of aesthetics[J]. Organization, 1996, 3(2): 209–218. |

| [71] | Strati A. Organization and aesthetics[M]. London: SAGE, 1999. |

| [72] | Strati A. Aesthetic understanding of work and organizational life: Approaches and research developments[J]. Sociology Compass, 2010, 4(10): 880–893. |

| [73] | Sundstrom E, Sundstrom M G. Work places: The psychology of the physical environment in offices and factories[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. |

| [74] | Taylor S S, Hansen H. Finding form: Looking at the field of organizational aesthetics[J]. Journal of Management Studies, 2005, 42(6): 1211–1231. |

| [75] | Warren S. Empirical challenges in organizational aesthetics research: Towards a sensual methodology[J]. Organization Studies, 2008, 29(4): 559–580. |

| [76] | Wasserman V, Frenkel M. Organizational aesthetics: Caught between identity regulation and culture jamming[J]. Organization Science, 2011, 22(2): 503–521. |

| [77] | Weick K E, Sutcliffe K M, Obstfeld D. Organizing and the process of sensemaking[J]. Organization Science, 2005, 16(4): 409–421. |

| [78] | Weinfurtner T, Seidl D. Towards a spatial perspective: An integrative review of research on organisational space[J]. Scandinavian Journal of Management, 2019, 35(2): 101009. |

| [79] | Wells M, Thelen L. What does your workspace say about you?: The influence of personality, status, and workspace on personalization[J]. Environment and Behavior, 2002, 34(3): 300–321. |

| [80] | Wilson J P, Rule N O. Facial trustworthiness predicts extreme criminal-sentencing outcomes[J]. Psychological Science, 2015, 26(8): 1325–1331. |

| [81] | Witz A, Warhurst C, Nickson D. The labour of aesthetics and the aesthetics of organization[J]. Organization, 2003, 10(1): 33–54. |

| [82] | Zott C, Huy Q N. How entrepreneurs use symbolic management to acquire resources[J]. Administrative Science Quarterly, 2007, 52(1): 70–105. |

| [83] | Zuzul T W. “Matter battles”: Cognitive representations, boundary objects, and the failure of collaboration in two smart cities[J]. Academy of Management Journal, 2019, 62(3): 739–764. |