2024第46卷第7期

2.贵州财经大学 中国西部绿色发展战略研究院, 贵州 贵阳 550025;

3.贵州财经大学 工商管理学院, 贵州 贵阳 550025;

4.浙江财经大学 工商管理学院, 浙江 杭州 310018

2.Western China Green Development Strategy Research Institute, Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang 550025, China;

3.School of Business Administration, Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang 550025, China;

4.School of Business Administration, Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou 310018, China

温室气体过度排放导致的气候变暖已经给人类社会带来了一系列可怕后果。全球各国已经达成共识,努力降低碳排放以应对气候危机。我国也提出了重要的战略目标,即在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。实现这些目标需要企业和消费者的共同努力,尤其需要公众广泛参与可持续绿色生活方式的实践。然而,关键挑战是如何鼓励人们采取那些能够产生更大环境利益的行为(Stern,2000)。近年来,移动互联网技术和智能手机的普及使得一些平台企业为公众参与绿色低碳行为提供了数字化解决方案。例如,“蚂蚁森林”作为一款环保功能游戏,不仅突破了环保时空界限,而且正在形成一种线上线下联动的绿色消费新现象(张昆贤等,2022;郭国庆等,2023)。这些新兴的数字化平台为公众参与低碳、减碳提供了技术路径和激励机制,赋予绿色行为更丰富的属性,扩大了日常绿色行为的潜在影响范围。数字化绿色行为是日常绿色行为的一种转化形式,但其实现需要有目的地实施相应的操作,例如收取绿色能量或申请环保证书。绿色能量收集行为作为数字化绿色行为的典型代表之一,记录了个体的绿色低碳努力,促使个体每天仪式化、积少成多地收集绿色能量,从而具有对零散绿色行为的累积和显性化作用。因此,研究怎么利用这些数字化平台,特别是“蚂蚁森林”等环保游戏,促进公众参与低碳、减碳行为并增强其行为溢出效应,已成为当前研究中的热点问题。

亲环境行为溢出是指参与特定亲环境行为影响了个体有意识或无意识的心理过程,从而影响其他亲环境行为的实施(Dolan和Galizzi,2015;Lauren等,2019)。利用行为溢出效应来增加环境参与已经成为研究者关注的焦点(Lauren等,2019;Galizzi和Whitmarsh,2019;凌卯亮和徐林,2021;Wei等,2021)。然而,现有研究集中在线下领域,如家庭节能行为(Steinhorst和Matthies,2016)和绿色消费(Xie等,2017;Wang等,2020;徐嘉祺等,2020)。虽然环境自我认同(van der Werff等,2014a, b)或绿色效能(Thøgersen和Crompton,2009)等环境自我感知机制的作用已经得到强调,但在数字化情景下亲环境行为溢出过程的中介机制需要更多探索。例如,在蚂蚁森林情境下,过去所从事的绿色能量收集行为与真实的“蚂蚁森林”树木相关联。当用户意识到自己为种树所做的努力,将在心理上产生对树木更强的所有权,从而使其更加愿意去保护蚂蚁森林和支持相关的活动,因此是一种潜在的行为溢出机制。疫情催化下,数字化生活方式正在成为常态,并为绿色低碳发展提供动力。因此,本研究的目的是在蚂蚁森林情境下探索如何利用数字化的绿色能量收集行为来促进更广泛的亲环境行为。

研究多重溢出机制如何同时地影响不同类型的亲环境行为,对于将溢出效应作为有效的行为改变机制非常重要(Lauren等,2019)。最近的研究表明,通过提醒个体过去的绿色行为来激发环境自我认同和自我绿色效能,可能会产生积极的溢出效应,从而增加实施其他亲环境行为的可能性(van der Werff等,2014a, b;Lauren等,2016;Truelove等,2016)。过去的研究已经考察了从私域亲环境行为对公域亲环境行为的溢出效应(Lanzini和Thøgersen,2014)及其影响机制(Truelove等,2016),但是在数字化绿色行为对不同领域的一般亲环境行为的溢出效应的研究仍然有限。特别地,我们关注蚂蚁森林这一数字化游戏情景,它能够记录用户日常的绿色低碳活动,例如步行、公交通勤、共享单车、线下支付和在线缴费等,然后将其转化成虚拟树苗成长所需的绿色能量。用户每天可以去收集产生的绿色能量,同时还可以“窃取”好友的绿色能量。这些发生过的绿色能量收集行为提供了一个行为池,可以用作行为改变的催化剂。因此,我们从心理所有权和环境自我感知的双重视角出发,通过提醒蚂蚁森林用户过去所做的绿色能量收集行为,试图促进对蚂蚁森林进一步支持行为的直接溢出和对更广泛亲环境行为的跨领域溢出。本研究借鉴并扩展了Lauren等(2019)的研究设计,采用一种新颖的行为提醒策略验证了蚂蚁森林绿色能量收集行为的同领域内溢出效应和对一般亲环境行为的跨领域溢出效应。同时,本研究验证了环境自我认同和绿色效能作为自我感知机制的关键心理因素,共同中介了数字化绿色行为的溢出过程。此外,心理所有权在绿色能量收集行为对蚂蚁森林支持意愿的溢出过程中也发挥了明显的中介作用。本研究为创新使用过去的数字化绿色行为作为溢出效应的切入点提供了依据,为数字化时代全面推进绿色生活方式转型提供了洞察力和新思路。

二、文献综述和理论基础(一)数字化绿色行为

数字化绿色行为是通过信息技术手段将人们生活中发生的绿色行为数字化,并以文本、图形、视频等形式记录、呈现、传播于互联网世界,从而赋予其象征性、游戏化、社交性、经济价值等属性。绿色行为的数字化为公众参与环保事业提供了有效路径,其中最具代表性的是阿里巴巴“蚂蚁森林”游戏(Du等,2020;Zhang等,2020;杜松华等,2022;Mi 等,2021)。“蚂蚁森林”用户通过绿色出行、减少出行、循环利用、减纸减塑、高效节能五个方面的日常绿色行为来获取绿色能量,达到一定数量级后,用户可以申请种树或养护自然保护区,并获得对应的数字环保证书,然后由蚂蚁森林的生态合作伙伴(如中华环境保护基金会、中国绿色基金会等)负责实施。截至2021年8月,参与绿色能量收集活动的用户数突破6亿,累计减排2 000万吨,申请种植的树木超过3.26亿棵,造林面积达397万亩,设立了18个公益保护地,面积超2 000平方公里

蚂蚁森林巨大的用户规模和环保效益引起了一些学者的关注,例如考察蚂蚁森林用户的满意度(Zhang等,2020)、持续参与意愿(Yang 等,2018;Du等,2020)及游戏化驱动电商用户绿色消费的实现路径(杜松华等,2022)。最近的一些研究发现用户参与蚂蚁森林游戏与环保意识有正向关系颜烨等,2021),能够促进环保行为意愿(秦川申和田园,2021)、促进线下绿色消费(郭国庆等,2023)及更多的环保行为(张昆贤等,2022)。这些研究表明以蚂蚁森林为代表的数字化平台具有深远的环保涵义,但是现有研究尚未从行为溢出的角度来研究绿色能力收集行为对更广泛环保行为的影响机理。亲环境行为溢出效应有望通过少数关键的亲环境行为推动个体自发执行更广泛的亲环境行为,从而避免代价高昂的行政规制措施。虽然亲环境行为溢出已在很多传统的环境情景得到了验证(Thøgersen,1999;Truelove等,2014;Lauren等,2019;Wei等,2021),但是在数字化领域还缺乏研究。在数字化时代,人们的亲环境行为日益呈现出线上线下融合的特征,并对公众的生产生活方式产生了显著影响(王建明和赵婧,2022),因此能够为促进亲环境行为提供新的路径。

(二)绿色行为溢出的心理所有权机制

心理所有权(psychological ownership)是指个体对所有权目标或其中的一部分所持有的拥有感(Pierce等,2003)。Pierce等(2003)指出心理所有权强调的是心理占有而非法定所有,体现的是物与自我的“心理结合”。心理所有权的目标对象非常广泛,包含了从组织、产品、品牌到理念、想法、音乐等在内的各种实体或虚拟的事物。近年来,心理所有权在营销领域逐渐受到重视(Peck和Shu,2009;Fuchs等,2010;寇燕等,2018)。但是在亲环境行为领域,有关心理所有权的研究还非常有限(Süssenbach等,2018;Peck等,2021)。

心理所有权能够激发个体对目标物更为主动的个人牺牲和风险承担,以及更多的责任和管理行为(van Dyne和Pierce,2004)。例如,对湖泊、公园拥有心理所有权的游客更愿意采取保护行为,如清理垃圾、捐款等(Peck等,2021);对自然保护区拥有心理所有权的个体更有意愿采取捐赠、志愿服务、环保支持等行为来保护该区域(Preston和Gelman,2020)。

(三)绿色行为溢出的自我感知机制

Thøgersen和Crompton(2009)提出自我感知是驱动行为溢出的底层机制,对环境自我效能和环境自我认同的自我感知已经被确认为亲环境行为溢出效应的关键变量(van der Werff等,2014a,b;Steinhorst等,2015;Lacasse,2016;Lauren等,2016;Truelove等,2016)。

自我感知理论(self-perception theory)认为个体会通过观察自身行为推断自己的态度、信念和其他心理状态(Bem,1972)。因此,如果个体对已经实施的绿色能量收集行为进行反思,他们可能会意识到自己是那种关心环境的人。这种自我感知可能会促使个体采取与其自我感知一致的其他亲环境行为(Thøgersen和Ölander,2003;Lauren等,2019)。环境自我认同(environmental self-identity)是指个体将自己视为一个爱护环境的人的程度(van der Werff等,2014a)。环境自我认同强烈的人总是会按照亲环境的方式行事(Whitmarsh和O’Neill,2010),并且该自我感知也能够通过个体选择实施的亲环境行为得到强化(van der Werff等,2014a;Lacasse,2016;Lauren等,2019)。

同时,个体也可能从过去所作的绿色能量收集行为中感知到自己从事绿色行为的能力和信心。自我效能(self-efficacy)是个体对调动动机、认知资源和行动以应对某种情形的能力的自我评估,能够变个体的感知、思维方式、行为和动机(Wood和Bandura,1989)。作为自我感知的另一种形式,自我效能可以通过经验、学习和绩效反馈来增强,成功地实施某种行为可以提高人们对自己能力的认识(Silver等,1995;Ashford等,2010)。在亲环境领域,自我效能被具体化为个体对能否通过自身行动来解决环境问题所持有的信念,即绿色效能(Huang,2016),是激发亲环境行为的内在动机之一(Venhoeven等,2013)。个体越相信能够通过自身努力去解决环境问题,就越有可能参与亲环境行为,例如节水(Lam,2006)、回收(Tabernero和Hernández,2011)以及一般性的亲环境行为(Huang,2016)。

综上,本研究认为探讨蚂蚁森林数字化绿色情景下绿色能量收集行为对亲环境行为的影响需要考虑心理所有权机制和自我感知机制。心理所有权机制主要决定同领域内的绿色能量收集行为溢出,即因对蚂蚁森林的心理拥有感而更愿意支持相关环保活动。而自我感知机制可能产生更广泛的溢出作用,不仅影响蚂蚁森林相关环保活动的支持,还会对一般的亲环境行为意愿产生影响。因此,研究蚂蚁森林数字化绿色情景下的绿色能量收集行为对后续亲环境行为的影响,需要同时考虑这两种机制的作用。

(四)研究假设和概念模型

尽管过去的研究已经在特定情境下证实了绿色行为溢出效应的存在,但这些结论主要基于传统的绿色行为例如(Lauren等,2019)。本研究将在数字化绿色情境下验证过去的绿色努力与后续亲环境行为之间的关系,为绿色行为溢出效应提供新的证据。将通过行为提醒的方式让蚂蚁森林用户感知过去所做的绿色能力收集行为,进而产生对进一步亲环境行为的溢出效应。相应的研究假设为:

H1:提醒用户过去所做的绿色能量收集行为能够正向影响进一步的绿色行为意愿。

个体的自我投入是形成心理所有权的主要路径(Pierce等,2003),它是指个体将精力、时间、心智能量等投入到所有权目标物当中后,产生了自我与目标物融为一体的感知,进而形成对该目标物的心理所有权,而自我投入最显著和最有力的方式是“创造”一个物品(Peck和Shu,2009)。在蚂蚁森林情境中,用户需要不断投入时间、精力去产生以及收集绿色能量,到达一定数量级后才能申请种植真实的树木或保护自然区创造。因此,用户在此过程中会逐渐形成对树木或保护地的心理所有权。本研究认为通过提醒蚂蚁森林用户过去做了很多的绿色能量收集行为,能够增强其对树木或保护地的心理所有权,进而正向影响进一步的支持意愿。综上,提出以下假设:

H2:提醒用户过去所做的绿色能量收集行为能够提升其心理所有权,进而正向影响蚂蚁森林支持意愿。

实证研究普遍揭示了环境自我认同在溢出过程的中介作用,例如通过让被试回忆过去的亲环境行为来激发环境自我认同,进而观察到进一步的亲环境行为(van der Werff等,2014a;Lacasse,2016)。Lauren等(2019)通过提醒实验参与者过去实施过的家庭节能行为,激发了环境自我认同,并验证了环境自我认同的中介作用。按照同样的逻辑,如果提醒蚂蚁森林用户收集绿色能量的行为,就能够暗示其对环境自我认同的自我感知,从而不但会对蚂蚁森林产生更强的支持意愿,还会影响其他的亲环境行为意愿,故提出以下假设:

H3a:提醒用户过去所做的绿色能量收集行为能够提升其环境自我认同,进而正向影响蚂蚁森林支持意愿。

H3b:提醒用户过去所做的绿色能量收集行为能够提升其环境自我认同,进而正向影响一般亲环境行为意愿。

另一方面,绿色效能具有动态性质,使得个体可以从过去的亲环境行为中推断自身胜任力(De Young,2000),进而加强实施未来亲环境行为的信心。因此,绿色效能是绿色行为积极溢出的潜在机制之一(Tabernero和Hernández,2011;Lauren等,2019)。基于问卷调查的相关性证据表明,绿色效能中介了过去简单的亲环境行为对未来困难亲环境行为的溢出效应(Lauren等,2016)。因此,本研究将在数字化绿色行为情境下验证绿色效能感的中介作用。具体来说,当提醒蚂蚁森林用户过去做了“很多”相对“很少”的绿色能量收集行为后,用户将感知到自己更有能力实施绿色低碳行为,进而产生更强的进一步亲环境行为意愿。故提出以下假设:

H4a:提醒用户过去所做的绿色能量收集行为能够提升其绿色效能,进而正向影响蚂蚁森林支持意愿。

H4b:提醒用户过去所做的绿色能量收集行为能够提升其绿色效能,进而正向影响一般亲环境行为意愿。

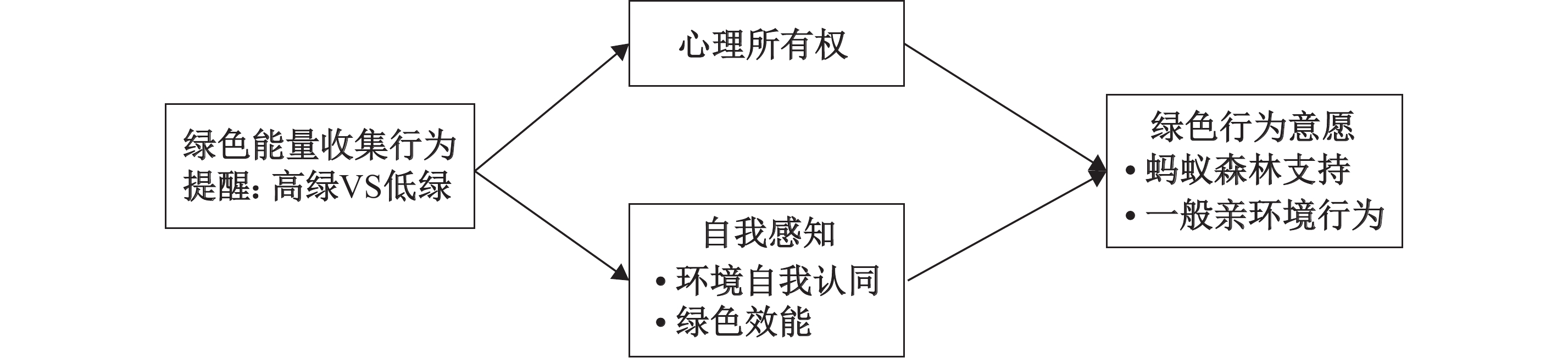

过去的研究表明,存在多种亲环境行为溢出效应的中介机制(Steinhorst等,2015;Truelove等,2016;Carrico等,2018)。同时,环境自我认同和绿色效能对一般亲环境行为(包含私域和公域)都有影响(Fielding等,2008;Rabinovich等,2009;Tabernero和Hernández,2011;Johe和Bhullar,2016)。然而,这些中介变量的影响很少被同时检验过,它们对不同类型的亲环境行为的影响也缺乏研究。而这些机制如何同时影响不同类型的亲环境行为,对于理解和应用溢出效应作为绿色行为助推机制至关重要。因此,本研究基于蚂蚁森林情境,构建了一个整合心理所有权理论和自我感知理论的溢出效应模型,通过提醒蚂蚁森林用户过去所做的绿色能量收集行为,考察其如何通过心理所有权和自我感知双重机制激发对蚂蚁森林的支持意愿,以及一般亲环境行为意愿,概念模型如图1所示。

|

| 图 1 概念模型 |

(一)样本特征

本研究选择某高校学生中的蚂蚁森林用户为实验对象,因为大学生具有易于接触和高配合性的特点,是验证行为机理机制的理想群体之一,也是实验研究常用的研究对象。此外,大学生也是蚂蚁森林的主要用户群体之一,因此研究该群体的数字化绿色行为具有一定的代表性和现实意义。首先使用“Credamo”见数平台设计好电子问卷,然后在课堂上邀请大学生被试扫描问卷二维码,利用该平台自带的随机分组功能让符合要求的被试随机进入“高绿”和“低绿”两种实验条件。在实验开始之前,研究人员明确了实验的目的和匿名性,并承诺所获数据仅用于学术研究,以防止被试猜测实验的真实目的。实验结束后共回收356份答卷,删除无效问卷共52份,最终获得有效答卷304份,问卷有效率约为85.39%。在样本的分布上,男性为92人(30.26%),平均年龄为21.33岁。

(二)研究设计

在实验设计方面,本研究采取单因素组间设计,将被试随机分配到高绿组和低绿组两个实验条件中。在实验过程中,被试首先完成一项绿色能量收集行为清单选择任务,该清单包含15项绿色能量收集行为,来源于“蚂蚁森林种树攻略”列出的绿色出行、减少出行、循环利用、减纸减塑、高效节能等五个方面的行为(如选择步行、采集好友的绿色能量等)。操纵任务的设计借鉴了Lacasse(2016)和Lauren等(2019)的研究方法,这种设计方式能够同时为因果性检验和相关性检验提供数据。高绿组被要求选择那些“哪怕只做过一次”的绿色能量收集行为,目的是使其选择更多的绿色能量收集行为,而低绿组被要求选择那些“经常做”的绿色能量收集行为,目的是使其选择更少的绿色能量收集行为。通过这种操纵,对被试过去所做的绿色能量收集行为实现不同程度的提醒,以激活不同程度的环境自我感知和心理所有权。通过比较两组被试在后续环境心理变量和亲环境行为之间的差异,可以推断实验效应。

(三)变量测量

心理所有权的测量采用的是Peck和Shu(2018)编制的题项,共3题;环境自我认同的测量采用van der Werff等(2014a)编制的题项,共3题;绿色效能的测量借鉴Steinhorst 等(2015)编制的题项,共4题。根据研究情境,对量表的题项进行了适当修改。所有题项均采用七点Likert量表进行测量。

因变量由蚂蚁森林支持意愿、一般亲环境行为意愿组成。其中,蚂蚁森林支持意愿包含对蚂蚁森林推出的绿色产品的购买意向,共3题。一般亲环境行为意愿借鉴孙岩(2006)编制的量表并进行了适当调整,包含了私域和公域两种亲环境行为,分别为7题和6题。所有题项均采用七点Likert量表进行测量。

(四)信效度检验

1.信度

由表1可知,所有变量的KMO值均大于0.6,Bartlet显著性=0.00,反映了变量较好的因子结构。信度分析表明,所有变量信度均大于0.7,说明所有量表的测量结果具有较高的信度。

| 测量变量 | KMO值 | Bartlet系数 | Cronbach’s值 |

| PO | 0.67 | *** | 0.84 |

| ESI | 0.72 | *** | 0.84 |

| GE | 0.83 | *** | 0.90 |

| SI | 0.64 | *** | 0.75 |

| PrI | 0.89 | *** | 0.83 |

| PuI | 0.88 | *** | 0.86 |

| 注:*** 表示p<0.001。PO=心理所有权、ESI=环境自我认同、GE=绿色效能、SI=支持意向、PrI=私域亲环境行为、PuI=公域亲环境行为 | |||

2.效度

测量模型采用AMOS23.0进行检验,依据Hayes(2012)的标准,测量模型拟合良好(X2/df=1.44、CFI=0.968、TLI=0.964、RMSEA=0.038、RMR=0.07)。

由表2可知,心理所有权、环境自我认同、绿色效能、支持意向、私域和公域亲环境行为意向各个潜变量对应的各个题目的因子载荷均大于0.5,说明各个潜变量对应题目具有较高的代表性。另外,各个潜变量的平均方差变异AVE值与组合信度均符合要求,说明聚敛效度理想。

| 构念 | 题项 | M | S.D | 载荷 | AVE | CR |

| 心理所有权 | 我感觉这是我的树木或保护地 | 5.39 | 1.30 | 0.71*** | 0.66 | 0.85 |

| 我觉得自己拥有这些树木或保护地 | 4.84 | 1.61 | 0.94*** | |||

| 我觉得我对这些树木或保护地有非常高的所有权 | 4.40 | 1.69 | 0.77*** | |||

| 环境自我 认同 | 我认为我自己是一个对环境友好的人 | 5.83 | 1.09 | 0.73*** | 0.65 | 0.85 |

| 我认为我是一个以环保方式生活的人 | 5.44 | 1.13 | 0.82*** | |||

| 我认为我自己是一个环保主义者 | 5.26 | 1.24 | 0.85*** | |||

| 绿色效能 | 我觉得我有能力参与绿色低碳环保的行动 | 5.74 | 0.97 | 0.73*** | 0.68 | 0.90 |

| 我确信我能够从事绿色低碳环保的行动 | 5.64 | 1.02 | 0.86*** | |||

| 我有信心我可以参与绿色低碳环保的行动 | 5.76 | 1.03 | 0.88*** | |||

| 我相信我可以从事绿色低碳环保的行动 | 5.83 | 1.01 | 0.83*** | |||

| 支持意向 | 购买带有“蚂蚁森林”标志的周边产品,如环保购物袋、易降解贺卡等 | 4.93 | 1.46 | 0.82*** | 0.55 | 0.78 |

| 购买你持有环保证书的林地或保护区出产的绿色农产品,如沙棘汁、红柳筐等 | 5.14 | 1.33 | 0.83*** | |||

| 去你持有环保证书的林地或保护区进行生态旅游 | 5.27 | 1.51 | 0.54*** | |||

| 私域亲环境 行为 | 购买无毒、无磷以及可被生物分解的肥皂、洗衣粉和洗涤剂等 | 5.85 | 1.11 | 0.53*** | 0.42 | 0.85 |

| 拒绝购买过度包装的物品 | 6.02 | 1.06 | 0.62*** | |||

| 优先购买包装标志为可再利用、回收或再生的产品 | 5.76 | 1.10 | 0.76*** | |||

| 购物时,自备购物袋子或避免向店家拿塑料袋或纸袋 | 5.84 | 1.26 | 0.59*** | |||

| 分类可回收的垃圾(如回收废纸、铝罐、塑料瓶、废电池等) | 5.78 | 1.17 | 0.72*** | |||

| 说服家人、朋友不去使用一次性餐具 | 5.35 | 1.26 | 0.75*** | |||

| 捡拾别人随意丢弃的垃圾 | 4.94 | 1.19 | 0.57*** | |||

| 公域亲环境 行为 | 鼓励他人实施环保行为(如垃圾分类、节约水电等) | 5.64 | 1.11 | 0.78*** | 0.52 | 0.86 |

| 向有关部门检举破坏环境的行为和事件(如乱砍滥伐、乱倒垃圾、排放污水等) | 5.14 | 1.40 | 0.76*** | |||

| 劝告他人不要违反环境法规或告知其行为已违反环境法规 | 5.38 | 1.26 | 0.82*** | |||

| 公开表达支持环保的言论(如投票、演讲、接受采访、媒体投稿) | 5.29 | 1.29 | 0.63*** | |||

| 主动与身边人讨论如何降低碳排放 | 5.47 | 1.16 | 0.76*** | |||

| 成为环保公益组织的一员 | 5.68 | 1.39 | 0.52*** | |||

| 注:*** 表示p<0.001 | ||||||

如表3所示,心理所有权、环境自我认同、绿色效能、支持意向、私域及公域亲环境行为之间均具有显著的相关性(p<0.001),且除私域和公域亲环境的相关系数小于所对应的AVE平方根外,其余变量之间在具有一定的相关性的同时,彼此之间又具有较好的区分度。总体来看,量表的区分效度较为理想。

| PO | ESI | GE | SI | PrI | PuI | |

| PO | 0.81 | |||||

| ESI | 0.42*** | 0.81 | ||||

| GE | 0.40*** | 0.52*** | 0.82 | |||

| SI | 0.49*** | 0.42*** | 0.46*** | 0.74 | ||

| PrI | 0.37*** | 0.43*** | 0.59*** | 0.54*** | 0.65 | |

| PuI | 0.37*** | 0.45*** | 0.56*** | 0.51*** | 0.78*** | 0.72 |

| 注:对角线为AVE值平方根。*** 表示p<0.001。PO=心理所有权、ESI=环境自我认同、GE=绿色效能、SI=支持意向、PrI=私域亲环境行为、PuI=公域亲环境行为 | ||||||

(一)基于分组比较的操纵检验

根据表4显示,独立样本t检验结果表明,高绿组选择绿色能量收集行为的数量显著高于低绿组,说明操纵是成功的。然而,两组人在其他变量上没有显著差异,这表明不同的操纵条件没有直接影响心理所有权、环境自我认同、绿色效能以及支持意向、私域及公域亲环境行为意向,这与Lauren等(2019)的研究结果类似。Lauren等(2019)将其描述为一种抑制效应,即对于绿色能量收集行为较少的被试,这种提醒反而降低了他们的环境自我认同和自我效能,故不会产生积极的溢出效应。

| 低绿组 (M±SD) (n=150) | 高绿组 (M±SD) (n=154) | t | p | d | |

| 行为选择数量 | 6.68(2.91) | 8.91(2.63) | −7.00 | 0.00 | 0.80 |

| 心理所有权 | 4..79(1.34) | 4.96(1.34) | −1.12 | 0.26 | 0.12 |

| 环境自我认同 | 5.51(0.98) | 5.50(1.04) | 0.10 | 0.93 | 0.01 |

| 绿色效能感 | 5.74(0.91) | 5.75(0.85) | −0.10 | 0.95 | 0.01 |

| 支持意向 | 5.00(1.14) | 5.22(1.20) | −1.62 | 0.11 | 0.18 |

| 私域亲环境行为 | 5.68(0.78) | 5.64(0.88) | 0.40 | 0.69 | 0.05 |

| 公域亲环境行为 | 5.38(0.94) | 5.49(1.00) | −1.03 | 0.30 | 0.11 |

经过深入分析,发现对于某些被试,预设的实验条件(高绿vs.低绿)和其实际绿色能量收集行为不一致。也就是说,在高绿组中,某些被试反而意识到自己平时的绿色能量收集行为很少,从而产生负面影响;相反,在低绿组中,某些被试意识到自己平时做了很多绿色能量收集行为,从而产生积极的影响,导致总效应上相互抵消。因此,本研究不局限于预设的实验条件,而是以用户在被提醒后实际选择的绿色能量收集行为作为依据。首先,区分选择了较多和较少绿色能量收集行为的个体,然后再针对其他变量进行分组比较,以检验不同程度的绿色能量收集行为是否对后续行为产生差异化的影响。具体而言,以所有人绿色能量收集行为选择数量的均值(M=7.78)作为分组标准,将行为数量大于均值的被试视为高绿组,行为数量小于均值的用户视为低绿组,然后重新进行均值比较。如表5所示,重新分组后的高绿组比低绿组报告了显著更高的心理所有权、环境自我认同、绿色效能、支持意向、私域及公域亲环境行为意愿。这说明在实施提醒干预之后,那些选择了更多绿色能量收集行为的个体确实表现出了一种积极的行为溢出。因此,假设H1成立。

| 低绿组 (n=138) | 高绿组 (M±SD) (n=166) | t | p | d | |

| 行为选择数量 | 5.14(1.71 | 9.98(1.81 | −23.80 | 0.00 | 2.75 |

| 心理所有权 | 4.58(1.30) | 5.12(1.32) | −3.60 | 0.00 | 0.41 |

| 环境自我认同 | 5.37(0.98) | 5.63(1.01) | −2.23 | 0.03 | 0.26 |

| 绿色效能 | 5.51(0.94) | 5.83(0.78) | −4.22 | 0.00 | 0.37 |

| 支持意向 | 4.88(1.24) | 5.31(1.08) | −3.27 | 0.00 | 0.37 |

| 私域亲环境行为 | 5.48(0.91) | 5.81(0.73) | −3.52 | 0.00 | 0.40 |

| 公域亲环境行为 | 5.19(1.05) | 5.64(0.85) | −4.02 | 0.00 | 0.47 |

如表6所示,相关性分析表明操纵与行为选择数量显著正相关,但与其他变量无显著相关性。行为选择数量则与其他变量正相关,表明选择更多的绿色能量收集行为会体验更强的心理所有权、环境自我认同和绿色效能。实际上,这与之前的均值比较结果是一致的。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| 行为操纵 | − | |||||||

| 行为选择得分 | 0.37*** | − | ||||||

| 心理所有权 | 0.06 | 0.26*** | − | |||||

| 环境自我认同 | −0.05 | 0.17** | 0.42*** | − | ||||

| 绿色效能 | 0.04 | 0.29*** | 0.40*** | 0.52*** | − | |||

| 支持意愿 | 0.09 | 0.24*** | 0.49*** | 0.42*** | 0.46*** | − | ||

| 私域亲环境行为 | −0.02 | 0.24*** | 0.37*** | 0.43*** | 0.59*** | 0.54*** | − | |

| 公域亲环境行为 | 0.06 | 0.27*** | 0.37*** | 0.45*** | 0.56*** | 0.51*** | 0.78*** | − |

| 注:行为操纵编码(高绿=1;低绿=0),**表示p<0.01,*** 表示 p <0.001 | ||||||||

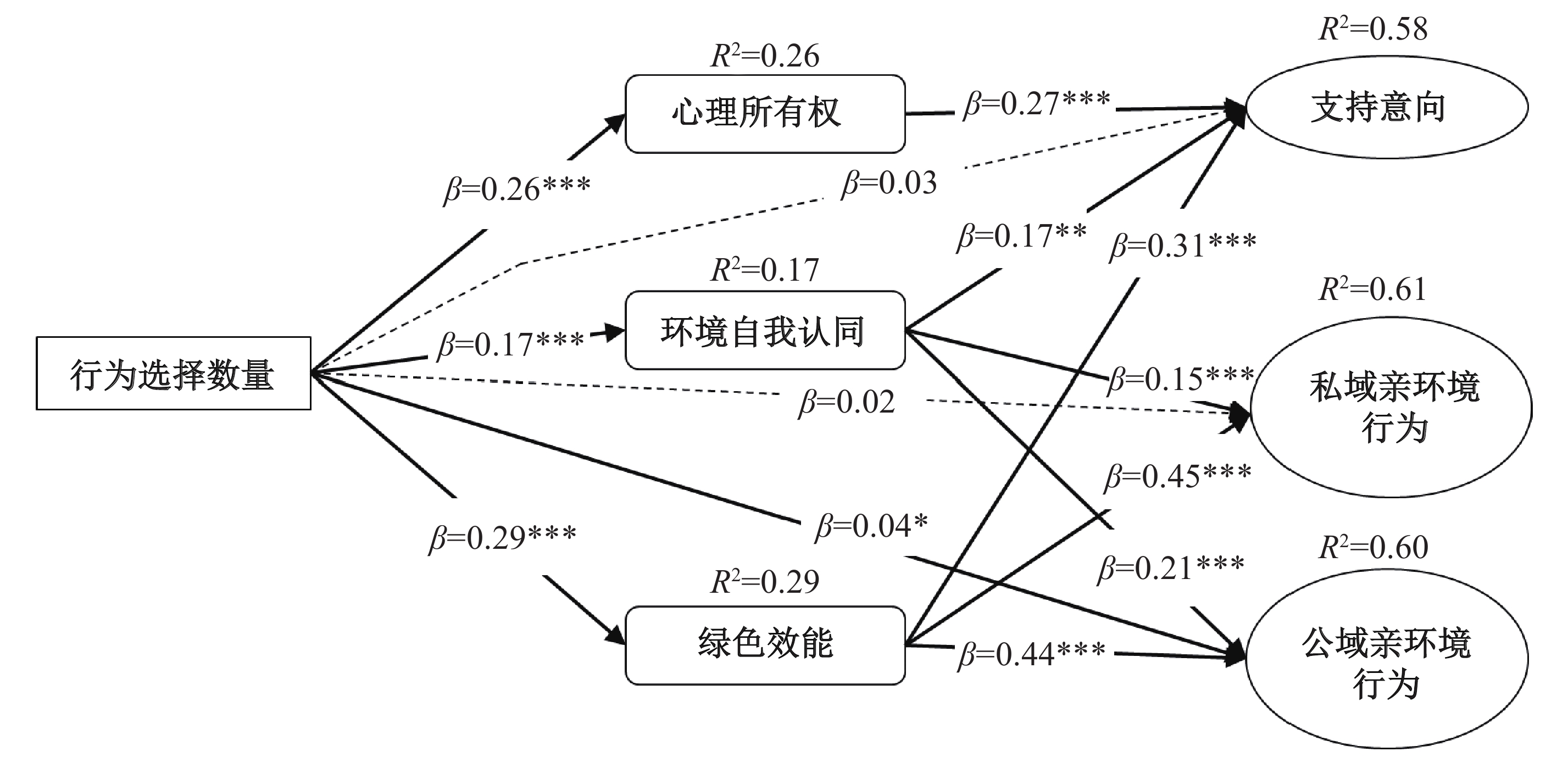

(二)基于结构方程模型的假设检验

在提醒干预后,被试选择的绿色能量收集行为的数量构成一个连续变量,因此可以进一步估计结构方程模型并检验中介效应。本研究采用Hayes(2012)编制的PROCESS插件中的Model 4对模型进行估计,结构方程模型如图2所示,标准化的间接效应见表7。结果显示,被试选择的绿色能量收集行为数量通过提高心理所有权增加了对蚂蚁森林的支持意愿。此外,绿色能量收集行为数量还通过环境自我认同和绿色效能增强了蚂蚁森林的支持意愿,以及私域和公域亲环境行为意愿,这些结果反映了积极的行为溢出效应,进一步支持了假设H1。

|

| 注:*** 表示p<0.001,** 表示p<0.01,*表示 p<0.05。β为标准化系数,虚线表示路径不显著,实线表示路径显著 图 2 假设模型检验图 |

如表7所示,间接效应检验结果支持了关于中介变量的假设H3和H4,所有心理变量的中介效应检验都通过。其中,心理所有权中介了行为选择数量和蚂蚁森林支持意愿之间的正向关系,环境自我认同和绿色效能共同中介了行为选择数量和蚂蚁森林支持意愿、公私亲环境行为意愿之间的正向关系。

| 路径 | IE | SE | 95%CI |

| 行为选择数量→心理所有权→支持意愿 | 0.082 | 0.024 | [0.040,0.134] |

| 行为选择数量→环境自我认同→支持意愿 | 0.025 | 0.014 | [0.002,0.057] |

| 行为选择数量→绿色效能→支持意愿 | 0.068 | 0.025 | [0.025,0.122] |

| 行为选择数量→环境自我认同→私域亲环境行为 | 0.030 | 0.017 | [0.006,0.072] |

| 行为选择数量→绿色效能→私域亲环境行为 | 0.138 | 0.032 | [0.075,0.202] |

| 行为选择数量→环境自我认同→公域亲环境行为 | 0.037 | 0.016 | [0.010,0.073] |

| 行为选择数量→绿色效能→公域亲环境行为 | 0.119 | 0.027 | [0.068,0.173] |

| 注:IE为间接效应量;SE为标准差;CI为置信区间 | |||

(一)研究结论

本研究在蚂蚁森林情境下验证了数字化绿色行为溢出模型。研究结果表明,提醒过去参与绿色能量收集行为可以激活积极的环境自我感知,进而增加了其他亲环境行为的意愿。此外,个体意识到自己的投入后,对蚂蚁森林的心理所有权程度得到提高,进而更愿意继续支持蚂蚁森林相关的其他项目,包括绿色产品购买和生态旅行。同时,本研究验证了环境自我认同和绿色效能作为自我感知机制的关键心理因素,共同中介了绿色能量收集行为对蚂蚁森林支持意愿和其他亲环境行为意愿的正向影响。本研究结果表明,环境自我认同是促进直接和间接的亲环境行为的重要动机因素,突出个体的环境自我认同会使个体更有可能做出与其身份认同一致的行为。这也印证了现有相关研究结论(van der Werff等,2014a,b;Truelove等,2016;Lauren等,2019)。

从影响路径的系数大小来看,绿色效能对其他亲环境行为意愿的影响程度最高。这与过去基于相关性证据的研究结果一致,如自我效能与捡拾垃圾或修整河岸(Lauren等,2016)以及使用环保购物袋(Lam,2006;Lam和Chen,2006)等亲环境行为意愿正相关。但是在Lauren等(2019)关于家庭亲环境行为溢出的实验研究中并没有验证绿色效能的中介作用,这可能是因为该研究中测量的是一般性的环境自我效能。因此,本研究为绿色效能在溢出效应中的中介作用补充了新的证据。在过去几十年,很多学者都在关注亲环境行为的溢出效应,但是不管在实证研究中还是在现实世界中都没有稳定和一致的结论,这可能是因为过去的行为并不一定会产生行为信号效应或者暗示自我感知(Lauren等,2019)。本研究的结论意味着过去的绿色行为只有在产生足够强烈的自我感知时才能起到对进一步亲环境行为的催化作用(van der Werff等,2014a;Lacasse,2016;Lauren等,2019)。

本文发现数字化绿色行为的溢出效应在那些已经在现实中采取了许多绿色能量收集行为的个体中最为明显。然而,对于那些没有或较少参与绿色能量收集的个体来说,仅仅通过提醒过去的绿色行为是无法激发其自我感知的。事实上,这种提醒可能会让被试意识到自己的“环保少作为”,从而抑制积极的自我感知和心理所有权。本研究借鉴了Lauren等(2019)的研究设计,但是Lauren等(2019)的研究重点是进行相关性分析,而本文对实验数据进行更深入的分析,即根据被试在绿色能量收集行为方面的数量重新分组,通过均值比较发现高绿组和低绿组之间在环境自我感知、心理所有权以及后续亲环境行为意愿上存在显著差异。

在绿色能量收集行为对蚂蚁森林支持意愿的溢出过程中,除了环境自我感知机制,心理所有权也发挥了明显的中介作用。这说明个体当意识到自己投入了更多时,就会对蚂蚁森林产生更强烈的心理所有权,从而更有动机选择进一步的支持行为。因此,本文以一个新的角度揭示了心理所有权对于推动环境保护的积极作用。例如,过去的研究发现,对公园、湖泊、地球、自然保护区等的心理所有权提升了个体对目标对象的保护意愿,使其更愿意采取清理垃圾、进行捐款、购买绿色产品和进行垃圾回收等亲环境行为(Felix和Almaguer,2019;Stephanie等,2020;Peck等,2021)。本文证明在蚂蚁森林情景下,提醒用户过去所做的绿色能量收集行为既能促进心理所有权,也会对后续亲环境行为产生积极的影响。

(二)主要贡献

本研究的主要贡献表现为以下几个方面。

首先,本研究探讨了现实世界中的亲环境行为和数字化绿色行为之间的动态关系,并揭示了蚂蚁森林绿色能量收集行为在虚拟空间中及向现实世界的溢出效应。这为绿色化和数字化的深度融合提供了实证依据,并为推进更广泛的绿色生活方式变革提供了新的视角。本研究丰富了学术界对数字化绿色行为的理解,同时也为利用数字化绿色行为的溢出效应促进亲环境行为提供了新的研究视野。

其次,本研究采用了自我感知和心理所有权的双重视角,并在一个统一的情景中同时检验了环境自我认同、绿色效能和心理所有权在行为溢出过程中的平行中介作用。这一研究视角的创新使我们能够更全面地了解亲环境行为溢出的机制,并丰富了对亲环境行为溢出机理的认识。

再次,本研究关注了数字化绿色行为的溢出效应,扩展了亲环境行为溢出研究的领域。过去的研究主要集中于线下的亲环境行为溢出效应,而对于数字化绿色行为的影响机理了解较少。本研究的重点是探究线上绿色能量收集行为对一般亲环境行为的影响,从而填补了现有研究的空白,并为亲环境行为溢出提供了中国的实证证据。

最后,本研究扩展了现有的方法,采用了一种新颖的行为提醒策略,并通过因果性和相关性证据验证了行为溢出效应及其机理。这为未来的研究提供了一个有效的方法框架,同时也为理解和应用亲环境行为溢出效应提供了有力支持。

(三)实践意义

本研究的实践意义在于提供了指导人们如何利用已经付出的环保努力来助推更加广泛的亲环境行为的方法。研究结论表明,使用行为清单来提示自我感知功能及增强心理所有权是有用的,这为实践工作者设计行为改变干预策略提供了有价值的信息。例如,通过使用绿色能量收集行为清单来提示心理所有权、环境自我认同和绿色效能,可以鼓励特定的亲环境行为。对于蚂蚁森林运营企业来说,除了让用户持续使用该应用程序来量化日常的绿色低碳行为外,还可以考虑如何将用户对蚂蚁森林的投入延伸到真实的蚂蚁森林。根据本研究的结论,可以在小程序内适时地让用户回忆过去所做的绿色能量收集行为,以增强其对森林或保护地的心理所有权,进而更加愿意用行动去继续支持蚂蚁森林。此外,企业可以推出与蚂蚁森林相关的周边产品,以及组织蚂蚁森林所在地寻访研修等旅游活动,既满足了用户的消费需求,也为蚂蚁森林的保护带来更多的资金和社会资源。对于环保社会组织来说,可以通过凸显蚂蚁森林用户所做的贡献来提升其环境自我认同和绿色效能感,促进更加广泛的环保行为。由于蚂蚁森林用户数以亿计是一个庞大的群体,因此在设计某些环保公益活动时,可以将高活跃度的蚂蚁森林用户作为目标群体,将他们对蚂蚁森林的投入及激发的自我感知的积极影响扩展到其他环保领域。

(四)研究局限与未来展望

研究局限性主要包括以下几点:首先,本研究采用了亲环境行为意愿来代替实际的亲环境行为,虽然这是亲环境行为溢出研究的常见方法,但是实际行为和意愿之间存在一定的差距。未来的研究可以改进结果变量的测量方法,例如通过签署在线请愿书、从事在线环保任务或在线捐赠等方式进行实际行为的测量。此外,可以通过开展现场实验来验证数字化绿色行为的溢出效应。

其次,本研究采用了在校大学生作为样本,虽然当代大学生是互联网时代的“原住民”,也是现在和将来参与蚂蚁森林绿色能量收集的主力军,但是基于该样本所得的结论需要谨慎推广到其他群体。未来的研究可以通过更广泛的社会调查来提高本研究的生态效度。

再次,抑制效应表明,利用过去的绿色行为来激发积极自我感知的方法可能不适合那些低环境参与的个体,因为这些个体缺乏可用于提醒他们的实际行为。因此,未来的研究需要探讨如何通过干预来激发这个群体的环境自我感知,并实现积极的溢出效应。

最后,本研究的主要目的是解释数字化绿色行为的溢出效应及其过程机制,并未涉及溢出效应的边界条件。因此,未来的研究需要探讨在什么条件下数字化绿色行为溢出及其中介机制能够发挥更强的影响,或者在什么条件下失去作用,以加深对数字化绿色行为溢出效应的理解。

| [1] | 杜松华, 徐嘉泓, 张德鹏, 等. 游戏化如何驱动电商用户绿色消费行为——基于蚂蚁森林的网络民族志研究[J]. 南开管理评论, 2022, 25(2): 191–202. |

| [2] | 郭国庆, 刘仁杰, 王建国. 蚂蚁森林用户转向线下绿色消费的内在机制研究——基于行为推理理论视角[J]. 管理学刊, 2023, 36(1): 56–69. |

| [3] | 寇燕, 高敏, 诸彦含, 等. 顾客心理所有权研究综述与展望[J]. 外国经济与管理, 2018, 40(2): 105–122. |

| [4] | 凌卯亮, 徐林. 环保领域行为公共政策溢出效应的影响因素——一个实验类研究的元分析[J]. 公共管理学报, 2021, 18(2): 95–104,171. |

| [5] | 秦川申, 田园. 将环境保护游戏化——环保型游戏能够改变公众的环保行为吗?[J]. 公共管理评论, 2021, 3(2): 5–25. |

| [6] | 孙岩. 居民环境行为及其影响因素研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2006. |

| [7] | 王建明, 赵婧. 数字时代信息嵌入式监管工具对线上绿色消费行为的推进效应——绿色购买场景模拟和监管工具设计实验[J]. 管理世界, 2022, 38(4): 142–158. |

| [8] | 徐嘉祺, 佘升翔, 田云章, 等. 回收努力对绿色消费的溢出效应及其影响机理[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2020, 19(3): 94–103. |

| [9] | 张昆贤, 武常岐, 陈晓蓉, 等. “寓教于乐”: 公众参与环保型游戏是否有助于地区绿色发展?[J]. 公共管理评论, 2022, 4(3): 70–98. |

| [10] | Ashford S, Edmunds J, French D P. What is the best way to change self-efficacy to promote lifestyle and recreational physical activity? A systematic review with meta-analysis[J]. British Journal of Health Psychology, 2010, 15(2): 265–288. |

| [11] | Bem D J. Self-perception theory[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 1972, 6: 1–62. |

| [12] | Carrico A R, Raimi K T, Truelove H B, et al. Putting your money where your mouth is: An experimental test of pro-environmental spillover from reducing meat consumption to monetary donations[J]. Environment and Behavior, 2018, 50(7): 723–748. |

| [13] | De Young R. New ways to promote proenvironmental behavior: Expanding and evaluating motives for environmentally responsible behavior[J]. Journal of Social Issues, 2000, 56(3): 509–526. |

| [14] | Dolan P, Galizzi M M. Like ripples on a pond: Behavioral spillovers and their implications for research and policy[J]. Journal of Economic Psychology, 2015, 47: 1–16. |

| [15] | Du H S, Ke X B, Wagner C. Inducing individuals to engage in a gamified platform for environmental conservation[J]. Industrial Management & Data Systems, 2020, 120(4): 692–713. |

| [16] | Felix R, Almaguer J. Nourish what you own: Psychological ownership, materialism and pro-environmental behavioral intentions[J]. Journal of Consumer Marketing, 2019, 36(1): 82–91. |

| [17] | Fielding K S, McDonald R, Louis W R. Theory of planned behaviour, identity and intentions to engage in environmental activism[J]. Journal of Environmental Psychology, 2008, 28(4): 318–326. |

| [18] | Fuchs C, Prandelli E, Schreier M. The psychological effects of empowerment strategies on consumers’ product demand[J]. Journal of Marketing, 2010, 74(1): 65–79. |

| [19] | Galizzi M M, Whitmarsh L. How to measure behavioral spillovers: A methodological review and checklist[J]. Frontiers in Psychology, 2019, 10: 342. |

| [20] | Huang H P. Media use, environmental beliefs, self-efficacy, and pro-environmental behavior[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(6): 2206–2212. |

| [21] | Johe M H, Bhullar N. To buy or not to buy: The roles of self-identity, attitudes, perceived behavioral control and norms in organic consumerism[J]. Ecological Economics, 2016, 128: 99–105. |

| [22] | Lacasse K. Don’t be satisfied, identify! Strengthening positive spillover by connecting pro-environmental behaviors to an “environmentalist” label[J]. Journal of Environmental Psychology, 2016, 48: 149–158. |

| [23] | Lam S P. Predicting intention to save water: Theory of planned behavior, response efficacy, vulnerability, and perceived efficiency of alternative solutions[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2006, 36(11): 2803–2824. |

| [24] | Lanzini P, Thøgersen J. Behavioural spillover in the environmental domain: An intervention study[J]. Journal of Environmental Psychology, 2014, 40: 381–390. |

| [25] | Lauren N, Fielding K S, Smith L, et al. You did, so you can and you will: Self-efficacy as a mediator of spillover from easy to more difficult pro-environmental behaviour[J]. Journal of Environmental Psychology, 2016, 48: 191–199. |

| [26] | Lauren N, Smith L D G, Louis W R, et al. J. Promoting spillover: How past behaviors increase environmental intentions by cueing self-perceptions[J]. Environment and Behavior, 2019, 51(3): 235–258. |

| [27] | Mi L Y, Xu T, Sun Y H, et al. Playing Ant Forest to promote online green behavior: A new perspective on uses and gratifications[J]. Journal of Environmental Management, 2021, 278: 111544. |

| [28] | Peck J, Kirk C P, Luangrath A W, et al. Caring for the commons: Using psychological ownership to enhance stewardship behavior for public goods[J]. Journal of Marketing, 2021, 85(2): 33–49. |

| [29] | Peck J, Shu S B. The effect of mere touch on perceived ownership[J]. Journal of Consumer Research, 2009, 36(3): 434–447. |

| [30] | Peck J, Shu S B. Psychological ownership and consumer behavior[M]. Cham: Springer, 2018. |

| [31] | Pierce J L, Kostova T, Dirks K T. The state of psychological ownership: Integrating and extending a century of research[J]. Review of General Psychology, 2003, 7(1): 84–107. |

| [32] | Preston S D, Gelman S A. This land is my land: Psychological ownership increases willingness to protect the natural world more than legal ownership[J]. Journal of Environmental Psychology, 2020, 70: 101443. |

| [33] | Rabinovich A, Morton T A, Postmes T, et al. Think global, act local: The effect of goal and mindset specificity on willingness to donate to an environmental organization[J]. Journal of Environmental Psychology, 2009, 29(4): 391–399. |

| [34] | Silver W S, Mitchell T R, Gist M E. Responses to successful and unsuccessful performance: The moderating effect of self-efficacy on the relationship between performance and attributions[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1995, 62(3): 286–299. |

| [35] | Steinhorst J, Klöckner C A, Matthies E. Saving electricity -for the money or the environment? Risks of limiting pro-environmental spillover when using monetary framing[J]. Journal of Environmental Psychology, 2015, 43: 125–135. |

| [36] | Steinhorst J, Matthies E. Monetary or environmental appeals for saving electricity? -Potentials for spillover on low carbon policy acceptability[J]. Energy Policy, 2016, 93: 335–344. |

| [37] | Stern P C. New environmental theories: Toward a coherent theory of environmentally significant behavior[J]. Journal of Social Issues, 2000, 56(3): 407–424. |

| [38] | Süssenbach S, Kamleitner B. Psychological ownership as a facilitator of sustainable behaviors[A]. Peck J, Shu S B. Psychological ownership and consumer behavior[M]. New York: Springer, 2018. |

| [39] | Tabernero C, Hernández B. Self-efficacy and intrinsic motivation guiding environmental behavior[J]. Environment and Behavior, 2011, 43(5): 658–675. |

| [40] | Thøgersen J. Spillover processes in the development of a sustainable consumption pattern[J]. Journal of Economic Psychology, 1999, 20(1): 53–81. |

| [41] | Thøgersen J, Crompton T. Simple and painless? The limitations of spillover in environmental campaigning[J]. Journal of Consumer Policy, 2009, 32(2): 141–163. |

| [42] | Thøgersen J, Ölander F. Spillover of environment-friendly consumer behaviour[J]. Journal of Environmental Psychology, 2003, 23(3): 225–236. |

| [43] | Truelove H B, Carrico A R, Weber E U, et al. Positive and negative spillover of pro-environmental behavior: An integrative review and theoretical framework[J]. Global Environmental Change, 2014, 29: 127–138. |

| [44] | Truelove H B, Yeung K L, Carrico A R, et al. From plastic bottle recycling to policy support: An experimental test of pro-environmental spillover[J]. Journal of Environmental Psychology, 2016, 46: 55–66. |

| [45] | van der Werff E, Steg L, Keizer K. Follow the signal: When past pro-environmental actions signal who you are[J]. Journal of Environmental Psychology, 2014, a,40: 273–282. |

| [46] | van der Werff E, Steg L, Keizer K. I am what I am, by looking past the present: The influence of biospheric values and past behavior on environmental self-identity[J]. Environment and Behavior, 2014, b,46(5): 626–657. |

| [47] | van Dyne L, Pierce J L. Psychological ownership and feelings of possession: Three field studies predicting employee attitudes and organizational citizenship behavior[J]. Journal of Organizational Behavior, 2004, 25(4): 439–459. |

| [48] | Venhoeven L A, Bolderdijk J W, Steg L. Explaining the paradox: How pro-environmental behaviour can both thwart and foster well-being[J]. Sustainability, 2013, 5(4): 1372–1386. |

| [49] | Wang H L, Ma Y, Yang S X, et al. The spillover influence of household waste sorting on green consumption behavior by mediation of environmental concern: Evidence from rural China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(23): 9110. |

| [50] | Wei S, Xu J Q, She S X, et al. Are recycling people also saving? Costliness matters[J]. Frontiers in Psychology, 2021, 11: 609371. |

| [51] | Whitmarsh L, O’Neill S. Green identity, green living? The role of pro-environmental self-identity in determining consistency across diverse pro-environmental behaviours[J]. Journal of Environmental Psychology, 2010, 30(3): 305–314. |

| [52] | Wood R, Bandura A. Impact of conceptions of ability on self-regulatory mechanisms and complex decision making[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1989, 56(3): 407–415. |

| [53] | Xie X H, Lu Y, Gou Z H. Green building pro-environment behaviors: Are green users also green buyers?[J]. Sustainability, 2017, 9(10): 1703. |

| [54] | Yang Z J, Kong X C, Sun J, et al. Switching to green lifestyles: Behavior change of ant forest users[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15(9): 1819. |

| [55] | Zhang Y X, Xiao S Q, Zhou G H. User continuance of a green behavior mobile application in China: An empirical study of ant forest[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 242: 118497. |