2024第46卷第6期

随着数字技术的快速发展,2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元,对我国GDP的贡献率达39.8%(中国信息通信研究院,2022)。数字技术是社群、移动、分析、云、物联网技术的组合,具体应用形式不仅包括传统的信息通讯技术,还包括人工智能、大数据、云计算、物联网和虚拟现实等新一代技术(Vial,2019)。数字技术在推动生产力进步的同时,也给工作场所的社会交换、工作设计及组织结构带来了根本性的转变(谢小云等,2021)。例如,2022年我国远程办公规模达5.4亿,占整体网民的50.6%,远程办公已经成为常态化的工作方式(中国互联网信息中心,2023);在数字技术的赋能下,近700万人在平台催生的40多种新职业里找到了打零工或全职就业的机会(58同镇,2019)。随着人工智能技术的发展,医疗机器人、智能投资顾问、智能客服等职场“新物种”层出不穷(清华大学人工智能研究院,2020)。当以人工智能、算法、大数据为代表的智能技术日益成为数字化进程的关键部分,组织也开始从基于信息通信和数字计算的数字化变革迈入数字化和智能化相互融合的变革阶段,即数智时代(陈剑和刘运辉,2021;张志学等,2021)。

数字技术在为组织赋能的同时,也为组织中的情绪管理带来前所未有的挑战。人工智能、算法、大数据在组织中的快速普及带来了工作技术过载、算法管理下的社交孤立、角色边界模糊导致的情绪衰竭、自动化技术导致的工作不安全感等新的情绪管理难题(Johnson等,2020)。例如,在美团“超脑”和饿了么“方舟”精密的算法控制下,零工工作者会出现情绪衰竭和情绪失范,甚至由于情绪崩溃导致交通事故和恶性伤人事件;零工工作环境还可能使员工失去意义参考和群体归属,陷入自我身份认知的迷茫不安(刘善仕等,2021);远程办公在提供弹性工作制的同时,也增加了员工的隔离感和孤独感,虚拟沟通方式也使员工之间缺乏面对面的情感交流,导致人际关系疏远、缺乏认同感与信任(张志学等,2021);人工智能引发的算法歧视、技术伦理、道德风险、自主性威胁等问题,可能导致员工对人工智能技术的抗拒情绪,进而诱发消极的组织结果(罗文豪等,2022)。此外,随着数字技术向传统人类工作领域的不断渗透,情绪作为数字技术尚难以有效模仿和替代的人类能力,成为数智时代人类员工实现自我价值的核心(Huang等,2019),与沟通互动和情感交换相关的工作岗位将出现大量的劳动力缺口(张志学等,2021)。Huang等(2019)基于2006~2016年O*NET职业调查数据预测,随着AI技术的发展,2036年情感经济(feeling economy)可能全面取代目前的思维经济(thinking economy),从事情感性工作的薪酬总和将超过从事思考和机械工作的薪酬总和,大多数工作的性质都将以情感为导向。例如,带货主播就是通过刺激直播间观众的情绪反应和不断的情感互动推动购买行为的落地(Lin等,2021)。因此,随着数字技术在工作场所的深度应用,人与技术逐渐形成紧密的联合体(张志学等,2021),为了充分释放数字技术在提升管理和生产效能方面的积极作用,不仅要增强员工对数字技术的情感适应性,还需关注数智时代员工情感能力的提升以及人的情感能力与机器智能的协同作用。

虽然工作中数字技术的使用与员工情绪相互影响的研究正在逐渐增加,但相关研究呈现碎片化的特点,缺乏对研究现状和未来发展走向的整体把握,尽管相关领域已有研究开始关注微观层面的员工与数字技术的关系(如:谢小云等,2021;Wang等,2020a),但仍然缺乏基于情绪视角的系统回顾和总结。因此,本文系统回顾了工作中数字技术的使用与员工情绪相互影响的研究进展。我们主要在Web of Science核心合集SSCI数据库和中国知网数据库,以组织中常见的数字技术和员工情绪管理相关的关键词进行检索,在仔细查阅、筛选和补充后共获得中英文文献165篇。通过系统编码和梳理发现,数字技术在工作场所中的应用主要体现在信息通信技术(information communication technology,ICT)、人工智能(artificial intelligence,AI)和算法技术

本文的研究贡献是:在理论方面,构建了数字技术与员工情绪相互影响的整合研究框架,为未来研究提供了潜在的研究方向,有助于鼓励更多学者关注和开展相关研究,拓展数智时代的情绪管理理论;在实践方面,初步回应了数智时代组织中员工情绪管理的挑战和困境,从而为实现工作场所高质量的人—技术交互,帮助员工以积极的情绪状态适应数字技术在工作中的运用,促进更加健康和高效的工作氛围提供借鉴。

二、工作中信息通信技术的使用对员工情绪的影响信息通信技术(ICT)是指任何有能力收集、存储或发送信息的电子设备或技术(Day等,2012)。工作场所中常见的ICT包括智能手机、电子邮件、在线会议平台(如腾讯会议、Zoom)、在线办公软件(如钉钉、飞书、腾讯文档、Google Docs)等。ICT可以有效提高劳动生产率,并通过对工作方式的重塑影响员工的认知与行为(Wang等,2020a)。由于ICT技术较早在工作场所中使用,其对情绪影响的研究较为丰富。

(一)理论视角

现有研究基于不同的理论视角来阐释ICT技术对员工情绪的影响机制。基于情感事件理论,ICT使用作为一种情感性事件,影响员工的情感反应,并间接导致情感或态度驱动的行为(Butts等,2015;Sonnentag等,2018);基于情绪评价理论,员工通过对ICT是机会还是威胁、对技术有无掌控力的两级评价产生四种情绪,即成就情绪(如幸福、满意)、挑战情绪(如兴奋、期望)、失落情绪(如生气、失望)和威慑情绪(如焦虑、恐惧)(Beaudry和Pinsonneault,2010);基于资源保存理论和边界理论,在跨越工作与家庭边界时ICT使用会消耗情绪资源,造成情绪衰竭(Xie等,2018;Derks等,2021)。

(二)工作中ICT的使用对员工情绪的影响

研究发现,员工在非工作时间使用与工作相关的ICT(研究也称为W_ICTs或digital connectivity,DCON)会导致员工的情绪衰竭、生气、焦虑、失眠、难以从工作中抽身等消极情绪(潘清泉和韦慧民,2017;Xie等,2018;Butts等,2015;Park等,2020;Ren等,2023)。组织对ICT使用的态度也会进一步加剧员工的消极情绪,Piszczek(2017)研究发现,组织在非工作时间的ICT使用期望会导致员工的情绪衰竭;Becker等(2021)研究发现,组织的电子邮件监控会引发员工的焦虑情绪。

在工作时间使用私人ICT也会对情绪造成负面影响。研究发现在工作时间使用私人ICT或接受网络消息会使员工产生“中断感”(interruption),即员工的注意力被从当前正在进行的工作中分散,进而导致员工的情绪衰竭(Sonnentag等,2018;Derks等,2021)。同时,员工还会因为“害怕错过”(fear of missing out)社交信息而主动在工作中频繁查看社交媒体(Przybylski等,2013),造成工作中断、干扰和拖延,进而产生内疚、焦虑等情绪(Wang等,2023)。总的来说,以往研究大多聚焦于ICT对员工情绪的消极影响,对于ICT是否以及如何激发员工的积极情绪关注较少。

(三)不同ICT使用对情绪影响的差异

由于不同ICT社会临场感的差异性,情绪传递的效果不同。社会临场感是指媒体环境中某一个体和另一个体共同存在的感觉,是媒介的固有属性,不同媒介有相对稳定的社会临场感(Short等,1976)。在沟通过程中,传递更多资讯且同步性更高的媒介有更高水平的社会临场感,沟通中的情绪更丰富、更真实,情绪的传递效果更佳(Short等,1976)。研究表明,沟通媒介中视频、音频和文本的社会临场感依次降低,因此在工作场所的虚拟沟通中,社会临场感最高的是视频通话、视频会议,其次是电话、语音,最后是电子邮件,它们的情绪传递效果依次变差,虽然即时消息高度依赖于语言线索,但由于同步性较强,社会临场感高于电子邮件但低于电话、语音(Ishii和Markman,2016;Brodsky,2021)。

对于社会临场感较低的ICT,如邮件、短信、即时消息等,员工可以通过语言线索传递快乐、悲伤、愤怒等情绪,进而影响接收者的行为方式(Cheshin等,2011)。比如,在组织内部的ICT沟通中,消极的情感语气或网络不文明行为会抑制员工的积极情绪、导致消极情绪(Butts等,2015;Park等,2020;Zhou等,2022)。值得注意的是,随着非言语线索,尤其是视觉情感符号(emoji)的广泛运用,以emoji为载体的组织内部情绪的人际效应开始受到关注。Luor等(2010)研究发现,积极的表情符号在复杂的沟通(如协商和协调)中以及对女性员工的简单沟通(如打招呼)中产生积极影响。但这种影响并不是绝对的,比如在正式的工作场景中,使用虚拟微笑表情不会增加对热情的感知,但会削弱对能力的感知,进一步减少信息共享(Glikson等,2018)。除了语境因素外,性别、年龄、文化背景、社交平台、emoji在传递信息中的位置等诸多因素也会影响发送者的情感表达和接受者的情感感知(武瑞娟等,2021;靳宇倡等,2022)。

此外,基于ICT传递的情绪有时容易被误解,接收方会将原本传达积极情绪的信息错误意会为传达中立情绪,而进一步恶化传达的中立或消极情绪(Byron,2008)。这使得相较于面对面互动,ICT互动的满意度和沟通效率更低(Holtzman等,2017)。尽管如此,由于基于ICT的情绪传染依托于技术客体,因而员工可以通过修改、屏蔽、过滤特定信息或直接关闭ICT的方式阻止消极情绪在团队中进一步扩散,避免造成更大范围的消极影响(Wang等,2020b)。

(四)工作中ICT使用对员工情绪影响的边界条件

以往研究大多跨越工作—非工作边界考察ICT对员工情绪的影响,发现员工的边界控制(boundary control)、边界偏好(boundary preferences)、工作—家庭平衡会调节非工作时间ICT使用对员工情绪的影响效果,即当员工更倾向于将工作—非工作进行分割或边界控制水平更低时,W_ICTs对员工情绪有消极影响;反之,若员工能将工作与家庭很好地平衡时,则W_ICTs造成的消极影响不明显(潘清泉和韦慧民,2017;Xie等,2018;Piszczek,2017;Butts等,2015;Park等,2020)。在工作时间使用ICT时,尽管员工会有“中断感”,但当员工将注意力转移到新接受的消息并妥善处理时,员工会获得任务顺利完成的满足感,进而激发员工的积极情绪(Sonnentag等,2018)。此外,“工作狂”社会文化(Fujimoto等,2016)、较短的ICT使用时间和积极的使用内容(Butts等,2015)、较高的手机依附程度(Ragsdale和Hoover,2016)等也被证明会调节工作或非工作时间ICT使用对员工情绪的影响。但受到样本文化差异的影响,以往研究曾出现过研究结论不一致的情况(Fujimoto等,2016),目前仍缺少基于不同的文化情境的比较研究。

三、人工智能的使用对员工情绪的影响(一)理论视角

现有研究经常基于心智认知理论(theories of mind perception)来探索人工智能对员工认知和情感的影响。心智认知理论认为,人的心智认知由机能(agency)和感知(experience)构成,机能是指理性地思考、计划和行动的能力,代表功能性维度;感知是指感受他人情绪或产生难过、快乐等情绪的能力,代表情感性维度,人们通常通过对对方能力和感知两个维度的评价产生情绪(Gray等,2007)。由于AI的主体性,员工会无意识地将AI视作社会行为者,对AI的机能和感知进行评价,进而影响员工的情绪(Shank等,2019)。

(二)人工智能的使用对员工情绪的消极影响

从机能的评价角度,AI作为同事或团队成员时,员工会与AI进行社会比较,高机能的AI会打击员工的自尊心,导致员工的自卑,害怕工作被AI取代,降低情绪稳定性进而引发员工的压力、挫折、愤怒、不适等消极情绪(Savela等,2020;Spatola和Normand,2021)。而对于低机能的AI,由于容易出现技术故障或未按照程序设定的规则运行,会招致用户的不满情绪(Filieri等,2022)。例如,位于东京的世界第一家AI服务酒店——Hennna Strange Hotel就因为频繁出现技术故障遭到了顾客的大量投诉。因此,当服务员工与AI合作时,员工会经历更多的挫折和愤怒,也不得不从事更多的情绪劳动,加剧了员工的情绪衰竭(Groth等,2019)。此外,从感知的评价角度,目前在工作场所中常见的AI都是低感知的,即AI具有一定的自主行为能力,可以完成程序设定的工作或服务,但情感感知能力较低,很难与人产生情感共鸣,无法激发员工的积极情绪(Yam等,2021)。

(三)人工智能的使用对员工情绪的积极影响

从机能的评价角度,高机能的AI 有较强的问题诊断和解决能力、较快的响应速度、较高的易用性(Yoon和Lee,2019),能增强认同感和使用倾向,促进使用者的积极情绪(Pantano和Scarpi,2022)。从感知的评价角度,由于人们对于非人类主体(如机器、动物、植物)的情感感知水平较低(Gray等,2007),这使得低感知的AI在特定场景中能缓解人的消极情绪。研究发现,工作场所中AI的引入增加了员工对人类身份的认同感,因而缓解了对外部群体(如不同的种族、宗教、移民、性取向)的焦虑情绪,减少群体间的偏见和紧张关系(Jackson等,2020);在服务机器人与顾客互动的场景中,由于机器人不具备同理心、道德和社会评判能力,服务机器人会减弱在遭遇尴尬情境时顾客的尴尬情绪(Pitardi等,2022);相较于人类,当AI或机器人作为咨询师会减少员工作为被评估者对评估者天然的心理抵触和厌恶(Desideri等,2019)。

随着技术的进步,高感知的AI开始出现,具备共情智能和多感官交互的AI能够准确识别、理解、应对甚至影响人类的情绪,缩短人与机器间的心理距离并增加信任,如拥有情绪识别技术的Pepper机器人、Affectiva公司的情感识别软件、Replika聊天机器人(Lv等,2022;Huang和Rust,2018)。研究发现,当AI能理解员工的情绪并做出反应,表现出较高的共情能力,并能够为员工或顾客提供情感性支持时,AI就更容易与顾客或员工建立紧密、稳定的关系,这不仅能提高员工或顾客对AI的持续使用意愿,还能提升员工的工作满意度和顾客的服务满意度、消费意向等(Han等,2022;Song等,2022)。

(四)人工智能的使用对员工情绪影响的边界条件

人工智能的使用对员工情绪影响的边界条件包括AI的拟人化程度、AI的拟人性别、员工个体特征等。AI的拟人化会影响员工对AI的认知,相比于不具备类人型外观的工业型机器人,员工对于更具人格特征的AI更容易产生情感认同,对于其工作或服务失败的容忍度更高,这有助于缓解员工的消极情绪(Yam等,2021)。对于同样人格特征的机器人,女性机器人具有温暖、含蓄、微妙的人性尺度,比男性机器人表现的感情更为充沛,更容易被使用者接受(Borau等,2021)。但需注意的是,适度的类人型可以激发人的移情作用,增加人机交互时的好感,而外形的过度人格化则会造成“恐怖谷”(uncanny valley)效应。根据恐怖谷理论(Mori等,2012),AI的外观和行为跟人类越接近,人们越容易产生积极情绪;但当正面情绪到达一个峰值之后,随着相似度的提高,人们会对AI产生恐怖的感觉,形成所谓的“恐怖谷”;当相似度持续上升到与人类更为接近的程度时,人们对AI又会重新产生积极情绪(Glikson和Woolley,2020)。

AI对员工情绪的影响还受到员工个体特征的影响。STARA意识是员工对智能技术、人工智能、机器人、算法如何影响职业前景的悲观看法(Brougham和Haar,2018)。高STARA意识意味着对技术较低的包容度和对职业前景更悲观的估计,会削弱员工的组织承诺和职业满意度,增强工作不安全感与离职倾向,进而滋生愤世嫉俗、抑郁、悲观等消极情绪(Brougham和Haar,2018;Lingmont和Alexiou,2020)。此外,当员工对机器人的拟人化认同程度更高,主动赋予机器人更多人格化想象时,会更容易对机器人产生情感认同,包容机器人在工作中的失误,满意度也更高(Yam等,2021)。Crolic等(2022)研究发现,当顾客带着愤怒的情绪和社交机器人交互时,AI拟人化对用户的积极影响则会消失。因此,当员工对AI有更积极的态度、采取更合理的使用策略、拥有更丰富的专业知识储备时,能更好地和机器人相处,能促进积极情绪(Savela等,2020)。

四、算法技术的使用对员工情绪的影响算法(algorithm)是一种计算公式,无须明确的人工干预即可根据统计模型或决策规则自主做出决策,通过一系列指令,控制计算机根据精确的步骤和规则来完成特定任务(Eurofound,2018)。算法在组织中主要有描述性算法、控制性算法和决策性算法三种应用场景。描述性算法旨在解释变量的分布和变量间的关联,提供客观的统计数据为管理者提供参考,帮助管理者分析现状并预测未来(Leicht-Deobald等,2019)。控制性算法是一种劳动过程的控制系统,其中具有自我学习能力的算法被赋予制定、执行和影响劳动决策的责任,限制人对劳动过程的参与和监督,利用平台上个人数据所生成的算法,取代传统需要员工参与的任务和过程(Duggan等,2020;刘善仕等,2022)。决策性算法从管理者的决策职能出发,基于算法庞大的信息处理能力和高度理性,通过大数据驱动组织内外部信息的集成来协助复杂问题的解决,帮助管理者优化决策环境(刘善仕等,2021)。情绪是探究算法对员工影响的重要视角之一(刘善仕等,2022),下文分别梳理三种算法对员工情绪的影响。

(一)理论视角

现有研究多基于交易成本理论和工作要求—资源模型来解释算法技术对员工情绪的影响机制。根据交易成本理论,为了使交易成本最小化,算法管理强化了对劳动过程的控制,削弱了员工的工作自主性,进一步提高了员工情绪衰竭和身份紧张的风险(刘善仕等,2021)。根据工作要求—资源模型,算法管理需要员工在工作中持续付出情感努力,进而影响他们的工作动机、幸福感知和工作绩效(Parent-Rocheleau和Parker,2022)。

(二)描述性算法与员工情绪

随着工作场所非干扰数据源(如HR数据、社交留存、业务操作与工作流程数据、文本数据、声音和视频)的不断丰富,描述性算法通过对它们的集成分析,帮助组织识别和预测员工和顾客的情绪(Leicht-Deobald等,2019)。基于描述性算法的AI情绪识别技术,先通过传感器或通信监控等途径(如AI面部识别),收集员工在自然状态下的情绪数据,再利用深度学习算法建立情绪预测模型,从而实现情绪的自动化识别(胡心约等,2022)。通过对员工情绪的识别与监控,组织可以采取有针对性的干预措施,避免由消极情绪导致的负面甚至恶性工作事件(刘善仕等,2022)。

(三)控制性算法与员工情绪

现有研究已经发现控制性算法对员工情绪的消极影响(刘善仕等,2022)。由于算法系统的相对封闭,算法控制下的员工对于工作的自主性需求得不到满足,对于任务分配、奖惩规则、工作设计没有发言权,感觉时刻被组织剥削,导致工作士气低落、缺乏幸福感(Duggan等,2020)。此外,算法对劳动过程的控制实际上构建了一个工作要求更高、压力更大的工作情境,员工会自主选择不断延长工作时间、提高劳动强度,导致过量工作、过度疲劳、睡眠剥夺、情绪衰竭,严重威胁身心健康(Wood等,2019;刘善仕等,2022)。算法系统还将工作者从传统的工作场所剥离,将其置于高风险和不确定的环境中,同时又严格控制劳动过程,不仅导致社交孤立的孤独感,还使员工产生角色认知模糊,进而表现出身份紧张感(刘善仕等,2021)。此外,员工在全面、封闭和持久算法监控下,个人隐私被侵扰和利用的威胁会消耗大量的心理资源,长期的自我损耗状态会导致对算法系统的担忧、焦虑甚至恐惧,排斥算法系统的管理并萌生退出意愿(Newlands,2021;刘善仕等,2022)。Kellogg等(2020)详细分析了算法的控制机制,认为算法对员工的控制机制主要有算法指导、算法评估、算法奖惩三个阶段:在算法指导阶段,员工会因难以准确理解算法推送的指令和建议而感到沮丧;在算法评估阶段,算法对员工数据的收集使员工感觉隐私被侵犯,进而滋生不安全感和对身心健康的担忧,算法评估中潜在的歧视也会导致员工的消极情绪;算法奖惩阶段,奖惩系统的不透明且响应迅速,劳动报酬的不透明和不明确会招致员工的怀疑、沮丧和额外的心理压力。值得注意的是,尽管零工工作者被算法系统压榨、疲于奔命的报道广受关注,但美团在针对11.8万名骑手的调查中发现,30%以上的骑手月收入五千元以上,43%的骑手对工作表示满意,52%的骑手对职业发展充满信心(美团研究院,2018)。这说明控制性算法并非只会对工作者的身心健康造成消极影响,同样可以激发员工的积极情绪,但现有研究对于控制性算法对员工积极情绪的关注较少。

在算法管理的劳动过程中,零工工作者与消费者互动时的情绪劳动也值得关注。比如Uber和滴滴出行的司机在服务过程中要求面带微笑,而零工工作者的情绪劳动的成果最终也会反映到评级系统中工作者的声誉分数、排名等指标上(Gandini,2019)。对于涉及情绪劳动的工作任务,需要依赖于人类直觉、同理心来处理复杂的情感规则,这在很大程度上与算法逻辑不兼容,算法管理的控制系统对情绪劳动过程掌控力度有限,因而对于情绪劳动的自由裁量权可以成为工作者自主权的重要来源(Terry等,2022)。由于算法控制对员工情绪的消极影响,算法管理遭遇来自员工个体或群体阻力,乃至产生偏差行为(Kellogg等,2020;魏昕等,2021)。员工通过违背算法指定的工作规则、对算法评价机制的逆向加工、绕过平台或更改算法等级直接与客户协商等方式,不仅可以取得系统中更优异的绩效评分,还能极大地缓解算法控制对情绪的消极影响。在群体层面,数字技术催生了全新的集体行动方式,员工可以通过在线论坛与平台进行沟通,解决信息不对称问题,反向监视或监督雇主,还可以通过在线论坛与平台搜索和获取信息、发表观点、沟通交流,排解消极情绪(Kellogg等,2020)。控制性算法中的情绪管理总结如表1所示。

| 阶段 | 指导 | 评估 | 奖惩 |

| 控制机制 | 建议约束 | 记录评级 | 替代奖励 |

| 工作者情感 | 沮丧、士气低落、情绪衰竭 | 身份紧张、不安全感、对身心健康的焦虑 | 失望、沮丧和心理压力 |

| 工作者策略 | 情绪劳动、违背规则 | 逆向加工、直接沟通 | 反向监督、在线交流 |

目前,控制性算法的研究对象主要是零工工作者,算法对其他类型工作者的影响被忽视。随着员工对抖音、今日头条、快手、微视等基于算法推荐软件的过度使用,员工满足且沉溺于当下的信息和内容,由此引发的网络闲散、算法依赖等现象对员工情绪的消极影响仍未得到足够关注。

(四)决策性算法与员工情绪

决策性算法对员工情绪的影响具有两面性。在机械式任务(如计划、监督、奖惩)中,当算法决策作为计划工具时,因其决策的公平性和可信度能够引发员工的积极情绪(Kellogg等,2020;Lee,2018);当算法决策作为监督和奖惩工具时,可以有效减少员工对潜在负面评价的担忧,满足自主的心理需求,激发员工内部动机和积极情绪(Raveendhran和Fast,2021;Lee,2018)。需要指出的是,尽管算法决策和管理者决策同样能够激发员工的积极情绪,但不同之处在于算法决策的公平性和可信度来源于算法本身的客观性和高效率,而管理者的公平性和可信度则来源于管理者的权威和社会认可度(Lee,2018)。因此,若管理者丧失公平性和可信赖性并损害了组织公平,员工会认为算法决策比领导决策更公平,从而更少展现出消极情绪和行为(魏昕等,2021;蒋路远等,2022)。比如对于遭受过人类决策偏见和招聘歧视的员工,认为算法决策有更强的人情味和表现机会(Kaibel等,2019)。而在强调人性化的工作任务中,当算法决策作为招聘和绩效考核工具时,由于其不具备人的直觉、感性和主观判断能力,因而决策过程缺乏人性化体验,决策结果有更低的人情味和善意,员工感知算法决策的公平性和可信度较低,导致出现消极情绪(Lee,2018;裴嘉良等,2021b;蒋路远等,2022)。

(五)算法技术对员工情绪影响的边界条件

算法对员工情绪的影响会受到员工、组织和算法技术特征的调节。在员工特征方面,员工的职业类型和专业知识会影响员工在面对算法技术时的情绪感知,全职员工会将控制性算法评价为挑战性压力源,继而全身心地投入到工作中(裴嘉良等,2021a)。当员工不具有决策领域内的专业知识时,也会对算法持有积极的态度和情绪,更倾向于采纳算法的建议而非人的建议(Logg等,2019)。在组织特征方面,组织决策类型和组织包容氛围会调节算法对员工情绪的影响。当面临不利决策时,员工认为算法决策比领导决策更加公平(魏昕等,2021)。员工感知到的组织包容性氛围越高,决策性算法对程序公平感知的负面影响更不明显(刘善仕等,2021),员工的公平感知进一步激发积极情绪的产生。在算法特征方面,算法的透明性和应用范围也会影响员工对算法的情感反应。算法透明性涉及算法系统为什么以及怎样使用的解释(Brown等,2021)。Pachidi等(2021)发现算法建议的不可解释性导致电信销售人员在获得算法建议之后感到沮丧。而当算法应用于人性化工作任务中,算法决策会被认为比人类决策更不公平,更不可信,并导致更多的消极情绪(Lee,2018)。

五、不同数字技术影响员工情绪的异同通过梳理总结工作中数字技术的使用对员工情绪影响的相关研究,本文发现,不同数字技术(ICT、AI和算法)对员工情绪的影响存在共性和差异性。总结如下:

(一)共性

1. 理论逻辑

目前,ICT影响员工情绪的研究较多,主要原因是ICT在组织中应用的时间早于AI、算法等技术,研究方法较为成熟,但近几年AI和算法技术对员工情绪的影响正在逐年增多,并成为当前的研究热点。ICT使用对情绪的研究成果值得AI和算法技术的研究借鉴。例如,根据情绪评价理论,研究发现员工通过对ICT技术是机会还是威胁,对技术有无掌控力的两级评价可能产生成就、挑战、失落和威慑四种情绪(Beaudry和Pinsonneault,2010),这一理论逻辑同样适用于AI和算法技术对员工离散情绪的研究。ICT对员工情绪的影响研究中的情感事件理论也可以应用在AI和算法技术的研究中。ICT、AI和算法技术的引入均可以作为一种情感性事件,通过员工情感反应的变化进而导致相应的行为(Sonnentag等,2018)。

2.“悲欣交集”效应

ICT、AI和算法技术均存在“悲欣交集”效应,既可能促使员工产生积极情绪,又可能导致员工出现消极情绪。比如,使用社会临场感较高的社交媒体进行沟通时,员工能感知到更丰富、更真实的情绪(Short等,1976),但同时,社交媒体沟通中的信息过载也可能显著影响个体的情绪耗竭(Sheng等,2023)。对于人工智能,高机能的AI可以促进使用者的积极情绪(Pantano和Scarp,2022),但也可能引发员工的焦虑、恐惧等不适情绪(Glikson和Woolley,2020;Spatola和Normand,2021)。算法技术一方面能够激发员工的积极情绪(Raveendhran和Fast,2021),另一方面却可能导致员工紧张、担忧甚至恐惧(Newlands,2021;刘善仕等,2021)。

3. 边界条件特征

ICT、AI和算法技术影响员工情绪的边界条件皆可以归纳为员工特征、组织特征和数字技术特征三类。例如,边界控制水平更高、STARA意识越低的全职员工在面对数字技术时,有更强的包容性,容易产生积极认知和情绪(Piszczek,2017;Brougham和Haar,2018;裴嘉良等,2021a)。在组织特征方面,“工作狂”社会文化、组织包容氛围等会调节数字技术对员工情绪的影响(Fujimoto等,2016;刘善仕等,2021)。当数字技术呈现不同的特征——ICT的使用内容越消极、AI的拟人化程度越低、算法越不透明等,员工对数字技术的容忍度更低,更可能感知到沮丧等消极情绪(Sarsenbayera等,2020;Yam等,2021;Pachidi等,2021)。

(二)差异性

1. 数字技术内容

ICT、AI和算法三种不同的数字技术涵盖的内容不同。ICT使用对情绪的影响研究主要考察ICT的使用时间,如工作时间使用ICT和非工作时间使用ICT对情绪的影响(Derks等,2021;Ren等,2023),以及ICT的不同形式如视频、音频和文本所带来的不同情绪传递效果(Brodsky,2021)。AI的使用对情绪的影响研究主要考察机器人AI和虚拟AI对员工情绪的作用效果(Pitardi等,2022;Huang等,2023)。算法技术的使用对情绪的影响主要分为描述性算法、控制性算法和决策性算法如何影响员工情绪(Leicht-Deobald等,2019;Duggan等,2020;Lee,2018)。

2.独特影响机制

由于ICT、AI和算法的技术特征和形式并不相同,对员工情绪的影响分别具有独特的影响机制。首先,ICT技术主要通过中断感和社会临场感来影响员工情绪。中断感对应ICT的使用时间,当员工在工作时间使用ICT,注意力很容易被分散,即中断感,进而产生内疚、焦虑等情绪(Przybylski等,2013;Wang等,2023)。社会临场感对应ICT的不同形式,视频、音频和文本可能带来高或低的社会临场感,随之引起不同的情绪传递效果(Short等,1976;Ishii和Markman,2016)。其次,对于人工智能,员工主要从机能和感知两个方面进行评价,通过认同感和信任度的改变进而影响自身情绪。高机能的AI既可能打击员工的自尊心,导致员工的自卑,也可能由于较强的问题诊断和解决能力、较快的响应速度和较高的易用性而获得员工的认同,继而产生积极或消极情绪(Savela等,2020;Pantano和Scarpi,2022)。低感知的AI一方面难以与人产生共鸣,另一方面也会增加员工对人类身份的认同感,进一步激发或抑制员工的消极情绪(Yam等,2021;Jackson等,2020)。最后,算法技术主要影响员工的自主性和公平感进而影响他们的积极或消极情绪。控制性算法削弱了员工的自主性,导致工作士气低落(Duggan等,2020),但也可能增加自主性,帮助员工排解消极情绪(Kellogg等,2020;Terry等,2022)。当算法用于决策时,其本身的客观性和高效率促进员工产生公平感和可信度,随之产生积极情绪(Kellogg等,2020)。但由于算法不具备人的直觉、感性和主观判断能力,决策结果缺乏人情味和善意,又会降低员工感知到的公平性和可信度,导致员工的消极情绪(Lee,2018;蒋路远等,2022)。

总的来说,目前聚焦于工作场所中ICT对情绪的影响的研究较多,对AI、机器人、算法等数字技术对员工情绪影响的研究仍较为匮乏,也缺乏基于工作场景并以员工为特定对象的针对性研究。而现有研究发现数字技术更多导致员工的消极情绪,尽管这也反映了在数智时代组织可能面临的情绪管理危机,值得重视并亟待进一步研究,而关于数字技术如何激发员工的积极情绪关注不足,工作场所的数字技术如何使员工感到愉悦、快乐、幸福的问题有待进一步探索。Raisch和Krakowski(2021)认为减少数字化转型对员工情绪负面影响的关键在于构建自动化和增强技术的良性循环,推动自动化技术普及的同时以增强技术赋能人类,将机器理性与人类感性相结合,两者相互适应和学习,通过技术集成实现两种应用无法单独实现的效果。但如何使数字技术的理性与人类感性更好地结合?组织和领导如何通过缓解消极情绪、激发积极情绪的方式,构建和优化数智时代人机和谐共生的新范式?以上诸多问题亟待进一步探讨。

六、组织中的情绪对数字技术使用的影响以往研究多是从认知角度来解释数字技术使用的影响因素,诸如技术接受模型、技术接受与使用的统一理论、创新扩散理论、社会认知理论等。然而,影响数字技术使用的因素是复杂的,光靠认知模型不能完整捕获所有可能的影响因素,而情绪会影响员工对技术的思考、决策和行动,因此情绪在影响数字技术的使用中也扮演了重要角色(Beaudry和Pinsonneault,2010)。但由于情绪对数字技术使用影响的研究相对比较少,本研究不再区分数字技术的类型,主要探讨相关的两类研究,分别是情绪影响数字技术的接受程度和使用行为。

(一)情绪影响数字技术的接受程度

Davis(1989)提出的技术接受模型(technology acceptance model,TAM)在情绪影响数字技术接受程度的研究中扮演着重要角色。TAM以计划行为理论为基础,研究用户对信息系统的接受和使用程度,认为技术的感知有用性和感知易用性通过影响用户的态度最终决定他们的使用行为,而决定技术感知有用性和感知易用性的外部变量包括技术特征、用户特征、任务特征等(Davis,1989)。基于TAM,情绪是用户的个体特征,属于TAM模型中的外部变量,即情绪可以通过影响感知有用性和感知易用性间接影响技术接受和使用行为。Venkatesh(2000)基于TAM发现,对计算机使用的焦虑情绪负向影响感知易用性,进而抑制数字技术接受,享乐情绪促进数字技术接受;Khasawneh(2018)基于TAM发现,对技术的恐惧情绪削弱技术接受度,高情绪智力增强技术接受度。Gerli等(2022)基于TAM发现,恐惧和恼怒等消极情绪,导致员工产生对新技术的怀疑和保守倾向;反之,积极情绪帮助员工形成对新技术开放和好奇的态度。除经典的TAM外,还有研究从其他理论视角对情绪影响数字技术接受的过程进行了刻画。例如,Gursoy等(2019)基于认知评价理论和认知失调理论,提出了AI的设备接受模型。该模型指出,对AI设备接受的评价分为三个阶段:初级评价的参考因素是社会影响、享乐动机、拟人化,体现了客户对AI设备重要性和相关性的评价;次级评价是由初级评价决定的绩效期望、努力期望以及期望导致的情绪,体现客户对AI设备感知收益和成本的评估及情绪;结果阶段决定是否接受AI设备(Gursoy等,2019)。总体而言,在情绪影响数字技术接受方面的研究多发现,消极情绪(例如,焦虑、恐惧、生气、沮丧)对技术接受的消极影响以及积极情绪(例如,享乐、幸福感、兴奋、快乐)对技术接受的积极影响(Beaudry和Pinsonneault,2010)。

(二)情绪影响数字技术的使用行为

目前情绪影响数字技术使用行为的研究多聚焦于网络欺凌(cyberbullying)、技术滥用等现象。研究发现,员工的愤怒、悲伤、恐惧情绪会导致对同事的网络欺凌(Liu等,2022;Zhou等,2022);而积极情绪可以有效抑制工作场所的网络欺凌(Hong等,2014)。此外,数字技术在组织中的普及导致了技术滥用问题,这部分归咎于员工在消极情绪支配下产生的不文明、不理智的行为倾向。例如,研究发现,焦虑、敏感、抑郁的情绪会导致智能手机的错误使用(Elhai等,2018);Busch和McCarthy(2021)认为生气、焦虑、敏感、抑郁、沮丧、敌意等消极情绪会导致智能手机滥用。而Nasaescu等(2018)研究发现,较高水平的情感能力可以有效减少技术滥用。另外,员工消极情绪会增加人机交互中的光标移动距离并减少光标移动速度,通过检测光标移动的距离和速度可以推测用户的情绪状态(Hibbeln等,2017),从而可以监视员工的情绪变化。

综上所述,组织中的情绪对数字技术使用的影响研究存在以下几点不足:第一,目前大多数研究并未以工作场所为特定研究情境,更多以一般的员工个体为研究对象,仅有少量实地研究以企业员工为样本(Khasawneh,2018;Venkatesh,2000),针对员工情绪的专门研究还较为匮乏,尚未揭示员工情绪对工作场所数字技术行为的影响机制和边界条件等关键问题。第二,仅有的研究多聚焦于员工个体情绪对于数字技术使用的影响,而缺乏团队/群体层面的情绪对于数字技术使用的影响的研究,而团队/群体层面的情绪,例如团队情绪氛围,也可能会对员工的数字技术接受和使用产生影响。第三,现有研究主要关注消极情绪导致的技术滥用、网络欺凌、网络闲散等负面行为,而关于积极情绪如何改善员工数字技术使用行为,消极情绪如何削弱员工的数字技术使用效率和效果,数字技术激发的员工情绪如何进一步塑造技术使用行为等问题还有待深入挖掘。第四,现有研究主要在适应性结构化理论视角下,关注情绪对ICT使用行为的影响,但先进的智能技术具有主体性和施行性(Leonardi,2011),它们不仅能自主地思考、学习和行动,甚至还能主动与人进行交互,这对适应性结构化理论发出了挑战,关于员工情绪是否能影响人工智能技术以及如何影响人工智能技术等问题亟待讨论。上述不足不仅阻碍了员工情绪对数字技术影响研究的推进,同时也不利于管理实践者从情绪管理的角度优化工作场所的数字技术使用行为。

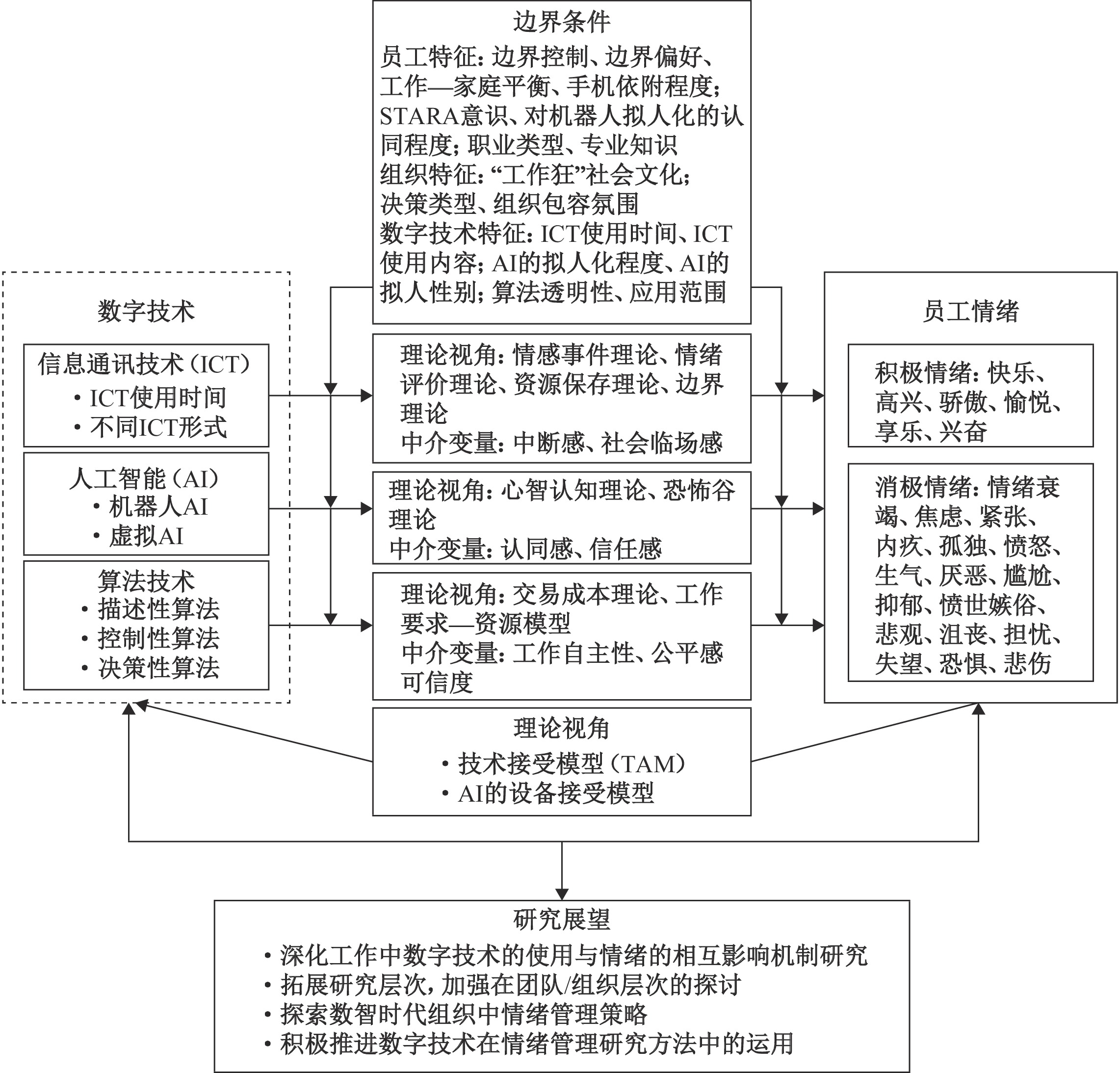

最后,本文在梳理数字技术与员工情绪相关文献的基础上,构建了数字技术与员工情绪相互影响的整合研究框架,如图1所示。

|

| 图 1 数字技术与员工情绪研究框架 |

(一)研究结论

本文对2000—2022年间发表于管理学、心理学、管理信息系统领域期刊的165篇文献进行系统梳理,主要研究结论如下:第一,ICT、AI和算法对情绪的影响既存在共性,也具有差异性。总体来看,工作中数字技术的使用给员工带来悲欣交集、苦乐参半的情感体验。在组织应用较早的ICT对情绪影响的研究比较丰富,AI和算法的相关研究可以从中借鉴。第二,情绪对数字技术的影响主要体现在员工对数字技术的接受和使用方面,通常积极情绪有利于技术的接受和使用,而消极情绪则会导致对技术的抗拒和滥用问题。第三,目前研究发现ICT、AI和算法对情绪影响的边界条件主要体现在员工特征、组织特征和数字技术特征三个方面。第四,与我国如火如荼的数字化管理实践相比,基于中国情境的工作中数字技术使用与情绪的相互影响机制的研究却相对沉寂,相关研究成果主要来源于西方。鉴于此,亟待开展我国相关问题的研究,为我国开拓本土的情绪理论积累更多证据,启发未来中西方关于组织中数字技术使用与情绪的相互影响机制及结果的对比研究,形成中国本土的组织中的情绪管理理论,也为我国在数智时代培育情绪健康和高效的组织,进一步提高数字经济发展水平,提供对策建议。

(二)研究展望

数字技术在组织中的运用为组织中情绪管理实践带来了挑战和机遇。未来应在现象驱动与问题导向下重点关注数字技术与员工交互中的情感体验,探索如何缓解工作中数字技术使用导致的消极情绪后果、如何激发员工的积极情绪,从而构建和谐的人与技术关系。本文对未来研究提出以下四点展望。

1. 深化工作中数字技术使用与情绪的相互影响机制研究

首先,针对工作中数字技术使用对情绪的影响研究,根据情绪评价理论,员工对数字技术的评价是多阶段、多维度的,员工还会根据自身的应对潜能、拥有的资源、掌控力等因素在对数字技术的多级评价中形成离散情绪,包括成就情绪(如快乐)、挑战情绪(如兴奋)、威慑情绪(如焦虑)、失落情绪(如愤怒)等(Beaudry和Pinsonneault,2010)。而情绪具有超越效价的特质,消极情绪中的焦虑与愤怒,积极情绪中的快乐与兴奋又有所不同,离散情绪在愉悦感、确定感、控制感等评价维度上的不同(Kranzbühler等,2020),导致了员工对于数字技术的卷入性、心理距离、伦理准则的感知各不相同(Spekman等,2018)。然而,现有研究多采用单一的情绪评价维度,多聚焦数字技术对员工而言是威胁或机会的二元视角,忽视了员工的应对潜能、资源和诉求,这不利于充分揭示数字技术对情绪的影响。未来研究可以跳出效价视角进一步细分情绪类型,探究不同的认知评价维度及其影响因素导致的具体离散情绪,深化数字技术对员工情绪的影响机制研究。

其次,针对情绪对数字技术使用的影响机制研究,组织引入AI的根本目的是提升绩效并获得竞争优势(Makarius等,2020),尽管已有研究探讨了消极情绪导致的技术滥用现象,但尚未有研究关注员工情绪如何影响数字技术的使用效率和效果,特别是积极情绪的促进作用。根据积极情绪的拓展—建构理论,积极情绪能拓宽个体的即时思维——行动范围,帮助个体“构建”持久性资源(Fredrickson,2001)。因而,积极情绪能否通过对员工认知、行为的促进作用来优化数字技术的使用效率,产生较高的技术使用后绩效?此外,虽然情绪是个体的主观体验,但会受到组织情境因素的影响(Beaudry和Pinsonneault,2010),如群体规范、组织文化、情绪氛围等,在探究情绪对技术使用的影响机制时应该充分考虑这些因素。例如,较高的组织技术成熟度(technological readiness)可能会缓解消极情绪的负面影响,强化积极情绪对数字技术使用的促进作用。

2. 拓展研究层次,加强在团队/组织层次的探讨

现有研究主要关注员工个体对数字技术使用的情绪反应,但组织中不同层次的主体扮演着不同角色,对于数字技术的情绪反应可能不同。例如员工和领导者对数字技术的采纳和接受程度可能存在差异,领导者可能出于前瞻性和组织发展主动拥抱数字技术,而员工则可能是被动接受新数字技术,进而导致不同的情绪反应,未来可以开展针对员工、领导、团队和组织的跨层次研究。此外,当前学者们对于组织中情绪研究的探讨主要停留在个体层次,对群体层次和组织层次情绪的探讨相对缺乏。事实上,情绪既可以是一种个体现象,也可以是一种集体现象,例如情绪氛围(Liu等,2014)、情绪文化等(Ashkanasy和Dorris,2017)。个体与群体层次的情绪存在较大差别,群体/组织层次情绪也不等同于群体中所有个体情绪的简单相加,其自身具有独特的形成规律和影响效果(Bartel和Saavedra,2000)。部分学者甚至认为群体层次情绪比个体层次情绪更值得重视(Ashkanasy和Dorris,2017)。Cheshin等(2011)发现虚拟团队中情绪传染效应的存在,团队成员可以通过文字的虚拟沟通方式传递快乐或愤怒,同时导致坚决或灵活的行为方式。但目前工作中数字技术使用与情绪相互影响在群体/组织层次的研究成果明显薄弱。因此,未来研究有必要加强关于数字技术使用与群体/组织层次情绪相互影响的探讨。

3. 探索数智时代组织中情绪管理策略

本文认为未来可以分别从组织、领导和员工的角度探索数智时代组织中情绪管理策略。首先,从组织的角度,尽管现有研究提出一些应对策略来缓解数字技术对情绪的消极影响,但尚未有研究揭示组织如何通过工作设计、组织文化、规章制度来解决。未来研究可以从组织的角度探索应对数字技术消极影响的策略。例如,研究发现W_ICTs的影响取决于使用时间、强度、策略(如关闭新消息提示音)(Butts等,2015;Park等,2020)。因此,未来可以通过纵向研究考察员工W_ICTs适宜的使用时间、强度阈值以及使用策略,帮助组织建立W_ICTs的使用规范,缓解W_ICTs对员工的消极影响。

其次,从领导的角度,尽管不少研究强调了将数字技术嵌入领导力研究的重要性,但相关研究仍较为匮乏,诸多问题亟待解决(Wang等,2020a)。领导者的数字技术使用可能会自上而下地影响团队的情绪氛围和下属的情绪状态(Parker等,2017;Wang等,2020a)。因此,未来研究可以进一步探索领导者的数字技术使用如何塑造和影响团队与下属的情绪状态。例如,在虚拟团队中领导者的掌控力可能变弱,员工长时间独自工作缺乏监督,而线上沟通缺失了语气、表情等线索,导致沟通双方的信息传递、吸收出现偏差,又少了茶水间或午餐时的非正式交流,团队信任和认同都会受到影响(Johnson等,2020)。因而,数智时代的领导应该如何利用数字技术,弥补虚拟团队在情感和认知功能方面的障碍,维系团队的社会网络和情感链接,使员工保持积极的情绪状态,促进更加情绪健康和高效的工作氛围,有待未来研究进一步探索。

最后,从员工的角度,如何依托数字技术来识别和调节自身情绪是未来研究的重点。由于数字技术扩展和丰富了情绪的传递媒介、调节方式和发生场景,员工的情绪调节手段呈现多样化。例如,员工可以借助智能手机、社交网络、可穿戴设备等先进技术实时识别和调节自身情绪。但现有研究对数字技术,尤其是先进技术如何调节员工情绪的考察相对有限。数字化情绪调节(digital emotion regulation)即员工可以利用数字化手段(如在线视频、浏览图片、游戏、音乐、论坛)来调节情绪(Wadley等,2020),其在经典情绪调节过程模型(Gross,1998)的基础上,将数字技术运用于情绪调节的各个阶段:识别、选择、实施和监控(Wadley等,2020)。因而,在各个阶段员工如何凭借数字技术进行情绪调节,以在工作中保持积极情绪、提高幸福感和绩效亟待未来研究的深入探讨。同时,未来研究应该重视情绪智力在工作设计中的作用。工作要求包含认知和情感要求,数智时代的工作任务对于员工认知能力的要求在减少、情感要求则在上升,情绪智力就成为数智时代影响工作设计的重要因素(Huang等,2019)。因此,未来研究应将情绪智力纳入到工作设计的理论框架下,探究情绪智力如何协调人与技术的适应与协作,影响数字技术应用情境下的工作设计,员工的情绪智力如何与机器智能协作以构建持久、稳定的行动联合体。

4. 积极推进数字技术在情绪管理研究方法中的运用

已有学者呼吁数字化领域的组织管理研究应突破单一学科的范式,进行跨学科的合作与交流(张志学等,2021;罗文豪等,2022;刘善仕等,2022),我们认为数智时代的情绪管理研究需要整合管理信息系统、管理学、心理学等学科,从多学科理论视角发现研究问题,并在研究方法上突破传统,尝试采用大数据与机器学习、智能可穿戴设备、计算机视觉技术、虚拟现实等技术丰富和拓展情绪管理研究。

基于大数据和机器学习的情感分析技术能够对特定情感反应进行有效识别与数据挖掘(张宗新和吴钊颖,2021)。在群体情绪的研究中,情感分析技术实现了大规模群体情绪的自动检测,可以基于大数据构建情绪指数作为情绪氛围的表征,还能提取情绪的群体动力学特征,将情绪产生的个体、时刻、空间距离等指标纳入计量模型,实现对情绪传染机制的量化(胡心约等,2022)。Min等(2021)采用最先进的深度学习技术,从156万条Twitter文本中提取了新型冠状病毒肺炎疫情期间美国各州公众居家工作时的日常情绪状态,揭示了疫情期间居家工作者的情绪变化轨迹。采用智能便携设备的经验取样法,能在多时点收集员工的即时反应,还可以根据研究对象和研究目的控制取样的时间间隔和场景,增加取样的灵活性和随机性(Bettis等,2022)。例如,采用微流体取样技术的柔性材料可以通过生物传感实时动态收集和监测生物体液,比如与抑郁、压力等情感反应相关的促炎细胞因子,通过分析生理数据全方位动态捕捉人的情绪状态(Wang 等,2020b)。此外,计算机视觉(computer vision)技术帮助研究者利用智能手机、运动相机的摄像头捕获图像和音频,从人的眼神、面部表情和身体姿势、动作中检测情绪,配合其他辅助设备和特定算法提供丰富的研究证据(Kosch等,2020)。虚拟现实(virtual reality)技术将计算机图形与感官体验相结合,创造一个允许人互动和参与现实世界的虚拟环境(Bettis等,2022)。利用虚拟现实技术,研究人员可以直接控制和调整情绪环境,最大限度地模拟现实情境(Bettis等,2022),捕捉人最真实的情感反应和应对策略。

| [1] | 陈剑, 刘运辉. 数智化使能运营管理变革: 从供应链到供应链生态系统[J]. 管理世界, 2021, 37(11): 227–240. |

| [2] | 胡心约, 张恬路, 李英武. 基于AI的情绪识别在组织中的实践: 现状、未来和挑战[J]. 中国人力资源开发, 2022, 39(1): 57–70. |

| [3] | 蒋路远, 曹李梅, 秦昕, 等. 人工智能决策的公平感知[J]. 心理科学进展, 2022, 30(5): 1078–1092. |

| [4] | 靳宇倡, 邓成龙, 吴平, 等. Emoji图像符号的社交功能及应用[J]. 心理科学进展, 2022, 30(5): 1062-1077. |

| [5] | 刘善仕, 裴嘉良, 葛淳棉, 等. 在线劳动平台算法管理: 理论探索与研究展望[J]. 管理世界, 2022, 38(2): 225–239. |

| [6] | 刘善仕, 裴嘉良, 钟楚燕. 平台工作自主吗?在线劳动平台算法管理对工作自主性的影响[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(2): 51–67. |

| [7] | 罗文豪, 霍伟伟, 赵宜萱, 等. 人工智能驱动的组织与人力资源管理变革: 实践洞察与研究方向[J]. 中国人力资源开发, 2022, 39(1): 4–16. |

| [8] | 潘清泉, 韦慧民. 非工作时间的工作相关电子通讯与员工情绪耗竭和离职意向的关系机制研究[J]. 商业经济与管理, 2017(10): 35–49. |

| [9] | 裴嘉良, 刘善仕, 崔勋, 等. 零工工作者感知算法控制: 概念化、测量与服务绩效影响验证[J]. 南开管理评论, 2021a, 24(6): 14–25. |

| [10] | 裴嘉良, 刘善仕, 钟楚燕, 等. AI算法决策能提高员工的程序公平感知吗?[J]. 外国经济与管理, 2021b, 43(11): 41–55. |

| [11] | 魏昕, 黄鸣鹏, 李欣悦. 算法决策、员工公平感与偏差行为: 决策有利性的调节作用[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(11): 56–69. |

| [12] | 武瑞娟, 陈玖柒, 李研. 愤怒emoji位置对发送者愤怒感知的影响[J]. 心理学报, 2021, 53(10): 1133–1145. |

| [13] | 谢小云, 左玉涵, 胡琼晶. 数字化时代的人力资源管理: 基于人与技术交互的视角[J]. 管理世界, 2021, 37(1): 200–216. |

| [14] | 张志学, 赵曙明, 连汇文, 等. 数智时代的自我管理和自我领导: 现状与未来[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(11): 3–14. |

| [15] | 张宗新, 吴钊颖. 媒体情绪传染与分析师乐观偏差——基于机器学习文本分析方法的经验证据[J]. 管理世界, 2021, 37(1): 170–185. |

| [16] | Ashkanasy N M, Dorris A D. Emotions in the workplace[J]. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2017, 4: 67–90. |

| [17] | Bartel C A, Saavedra R. The collective construction of work group moods[J]. Administrative Science Quarterly, 2000, 45(2): 197–231. |

| [18] | Beaudry A, Pinsonneault A. The other side of acceptance: Studying the direct and indirect effects of emotions on information technology use[J]. MIS Quarterly, 2010, 34(4): 689–710. |

| [19] | Becker W J, Belkin L Y, Conroy S A, et al. Killing me softly: Organizational e-mail monitoring expectations’ impact on employee and significant other well-being[J]. Journal of Management, 2021, 47(4): 1024–1052. |

| [20] | Bettis A H, Burke T A, Nesi J, et al. Digital technologies for emotion-regulation assessment and intervention: A conceptual review[J]. Clinical Psychological Science, 2022, 10(1): 3–26. |

| [21] | Borau S, Otterbring T, Laporte S, et al. The most human bot: Female gendering increases humanness perceptions of bots and acceptance of AI[J]. Psychology & Marketing, 2021, 38(7): 1052–1068. |

| [22] | Brodsky A. Virtual surface acting in workplace interactions: Choosing the best technology to fit the task[J]. Journal of Applied Psychology, 2021, 106(5): 714–733. |

| [23] | Brougham D, Haar J. Smart technology, artificial intelligence, robotics, and algorithms (STARA): Employees’ perceptions of our future workplace[J]. Journal of Management & Organization, 2018, 24(2): 239–257. |

| [24] | Brown S, Davidovic J, Hasan A. The algorithm audit: Scoring the algorithms that score us[J]. Big Data & Society, 2021, 8(1): 205395172098386. |

| [25] | Busch P A, McCarthy S. Antecedents and consequences of problematic smartphone use: A systematic literature review of an emerging research area[J]. Computers in Human Behavior, 2021, 114: 106414. |

| [26] | Butts M M, Becker W J, Boswell W R. Hot buttons and time sinks: The effects of electronic communication during nonwork time on emotions and work-nonwork conflict[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(3): 763-788. |

| [27] | Byron K.. Carrying too heavy a load? The communication and miscommunication of emotion by Email[J]. Academy of Management Review, 2008, 33(2): 309–327. |

| [28] | Cheshin A, Rafaeli A, Bos N. Anger and happiness in virtual teams: Emotional influences of text and behavior on others’ affect in the absence of non-verbal cues[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2011, 116(1): 2–16. |

| [29] | Crolic C, Thomaz F, Hadi R, et al. Blame the bot: Anthropomorphism and anger in customer-chatbot interactions[J]. Journal of Marketing, 2022, 86(1): 132–148. |

| [30] | Davis F D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology[J]. MIS Quarterly, 1989, 13(3): 319–340. |

| [31] | Day A, Paquet S, Scott N, et al. Perceived information and communication technology (ICT) demands on employee outcomes: The moderating effect of organizational ICT support[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2012, 17(4): 473–491. |

| [32] | Derks D, Bakker A B, Gorgievski M. Private smartphone use during worktime: A diary study on the unexplored costs of integrating the work and family domains[J]. Computers in Human Behavior, 2021, 114: 106530. |

| [33] | Desideri L, Ottaviani C, Malavasi M, et al. Emotional processes in human-robot interaction during brief cognitive testing[J]. Computers in Human Behavior, 2019, 90: 331–342. |

| [34] | Duggan J, Sherman U, Carbery R, et al. Algorithmic management and APP-work in the gig economy: A research agenda for employment relations and HRM[J]. Human Resource Management Journal, 2020, 30(1): 114–132. |

| [35] | Elhai J D, Levine J C, O’Brien K D, et al. Distress tolerance and mindfulness mediate relations between depression and anxiety sensitivity with problematic smartphone use[J]. Computers in Human Behavior, 2018, 84: 477–484. |

| [36] | Eurofound. Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment[R]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. |

| [37] | Filieri R, Lin Z B, Li Y L, et al. Customer emotions in service robot encounters: A hybrid machine-human intelligence approach[J]. Journal of Service Research, 2022, 25(4): 614–629. |

| [38] | Fredrickson B L. The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions[J]. American Psychologist, 2001, 56(3): 218–226. |

| [39] | Fujimoto Y, Ferdous A S, Sekiguchi T, et al. The effect of mobile technology usage on work engagement and emotional exhaustion in Japan[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(9): 3315–3323. |

| [40] | Gandini A. Labour process theory and the gig economy[J]. Human Relations, 2019, 72(6): 1039–1056. |

| [41] | Glikson E, Cheshin A, van Kleef G A. The dark side of a smiley: Effects of smiling emoticons on virtual first impressions[J]. Social Psychological and Personality Science, 2018, 9(5): 614–625. |

| [42] | Glikson E, Woolley A W. Human trust in artificial intelligence: Review of empirical research[J]. Academy of Management Annals, 2020, 14(2): 627–660. |

| [43] | Gray H M, Gray K, Wegner D M. Dimensions of mind perception[J]. Science, 2007, 315(5812): 619. |

| [44] | Groth M, Wu Y, Nguyen H, et al. The moment of truth: A review, synthesis, and research agenda for the customer service experience[J]. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2019, 6: 89–113. |

| [45] | Gursoy D, Chi O H, Lu L, et al. Consumers acceptance of artificially intelligent (AI) device use in service delivery[J]. International Journal of Information Management, 2019, 49: 157–169. |

| [46] | Hibbeln M, Jenkins J L, Schneider C, et al. How is your user feeling? Inferring emotion through human-computer interaction devices[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1): 1–21. |

| [47] | Holtzman S, DeClerck D, Turcotte K, et al. Emotional support during times of stress: Can text messaging compete with in-person interactions?[J]. Computers in Human Behavior, 2017, 71: 130–139. |

| [48] | Hong J C, Lin C H, Hwang M Y, et al. Positive affect predicting worker psychological response to cyber-bullying in the high-tech industry in northern Taiwan[J]. Computers in Human Behavior, 2014, 30: 307–314. |

| [49] | Huang M H, Rust R T. Artificial intelligence in service[J]. Journal of Service Research, 2018, 21(2): 155–172. |

| [50] | Huang M H, Rust R, Maksimovic V. The feeling economy: Managing in the next generation of artificial intelligence (AI)[J]. California Management Review, 2019, 61(4): 43–65. |

| [51] | Huang T L, Tsiotsou R H, Liu B S. Delineating the role of mood maintenance in augmenting reality (AR) service experiences: An application in tourism[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 189: 122385. |

| [52] | Ishii K, Markman K M. Online customer service and emotional labor: An exploratory study[J]. Computers in Human Behavior, 2016, 62: 658–665. |

| [53] | Jackson J C, Castelo N, Gray K. Could a rising robot workforce make humans less prejudiced?[J]. American Psychologist, 2020, 75(7): 969–982. |

| [54] | Johnson A, Dey S, Nguyen H, et al. A review and agenda for examining how technology-driven changes at work will impact workplace mental health and employee well-being[J]. Australian Journal of Management, 2020, 45(3): 402–424. |

| [55] | Kellogg K C, Valentine M A, Christin A. Algorithms at work: The new contested terrain of control[J]. Academy of Management Annals, 2020, 14(1): 366–410. |

| [56] | Khasawneh O Y. Technophobia without boarders: The influence of technophobia and emotional intelligence on technology acceptance and the moderating influence of organizational climate[J]. Computers in Human Behavior, 2018, 88: 210–218. |

| [57] | Kosch T, Hassib M, Reutter R, et al. Emotions on the go: Mobile emotion assessment in real-time using facial expressions[A]. Proceedings of the International Conference on Advanced Visual Interfaces[C]. Salerno: ACM, 2020: 18. |

| [58] | Kranzbühler A M, Zerres A, Kleijnen M H P, et al. Beyond valence: A Meta-analysis of discrete emotions in firm-customer encounters[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2020, 48(3): 478–498. |

| [59] | Lee M K. Understanding perception of algorithmic decisions: Fairness, trust, and emotion in response to algorithmic management[J]. Big Data & Society, 2018, 5(1): 205395171875668. |

| [60] | Leicht-Deobald U, Busch T, Schank C, et al. The challenges of algorithm-based HR decision-making for personal integrity[J]. Journal of Business Ethics, 2019, 160(2): 377–392. |

| [61] | Leonardi P M. When flexible routines meet flexible technologies: Affordance, constraint, and the imbrication of human and material agencies[J]. MIS Quarterly, 2011, 35(1): 147–167. |

| [62] | Lin Y, Yao D, Chen X Y. Happiness begets money: Emotion and engagement in live streaming[J]. Journal of Marketing Research, 2021, 58(3): 417–438. |

| [63] | Lingmont D N J, Alexiou A. The contingent effect of job automating technology awareness on perceived job insecurity: Exploring the moderating role of organizational culture[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 161: 120302. |

| [64] | Liu P, Li X, Liu N, et al. Is cyber anxiety signaling useful? An examination of leader’s emotional and behavioral reactions[J]. Journal of Business Research, 2022, 146: 1–12. |

| [65] | Liu X Y, Härtel C E J, Sun J J M. The workgroup emotional climate scale: Theoretical development, empirical validation, and relationship with workgroup effectiveness[J]. Group & Organization Management, 2014, 39(6): 626–663. |

| [66] | Logg J M, Minson J A, Moore D A. Algorithm appreciation: People prefer algorithmic to human judgment[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2019, 151: 90–103. |

| [67] | Luor T, Wu L L, Lu H P, et al. The effect of emoticons in simplex and complex task-oriented communication: An empirical study of instant messaging[J]. Computers in Human Behavior, 2010, 26(5): 889–895. |

| [68] | Lv X Y, Yang Y F, Qin D Z, et al. Artificial intelligence service recovery: The role of empathic response in hospitality customers’ continuous usage intention[J]. Computers in Human Behavior, 2022, 126: 106993. |

| [69] | Makarius E E, Mukherjee D, Fox J D, et al. Rising with the machines: A sociotechnical framework for bringing artificial intelligence into the organization[J]. Journal of Business Research, 2020, 120: 262–273. |

| [70] | Mori M, MacDorman K F, Kageki N. The uncanny valley [From the Field][J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2012, 19(2): 98–100. |

| [71] | Nasaescu E, Marín-López I, Llorent V J, et al. Abuse of technology in adolescence and its relation to social and emotional competencies, emotions in online communication, and bullying[J]. Computers in Human Behavior, 2018, 88: 114–120. |

| [72] | Newlands G. Algorithmic surveillance in the gig economy: The organization of work through lefebvrian conceived space[J]. Organization Studies, 2021, 42(5): 719–737. |

| [73] | Pachidi S, Berends H, Faraj S, et al. Make way for the algorithms: Symbolic actions and change in a regime of knowing[J]. Organization Science, 2021, 32(1): 18–41. |

| [74] | Pantano E, Scarpi D. I, robot, you, consumer: Measuring artificial intelligence types and their effect on consumers emotions in service[J]. Journal of Service Research, 2022, 25(4): 583–600. |

| [75] | Parent-Rocheleau X, Parker S K. Algorithms as work designers: How algorithmic management influences the design of jobs[J]. Human Resource Management Review, 2022, 32(3): 100838. |

| [76] | Park Y A, Liu Y H, Headrick L. When work is wanted after hours: Testing weekly stress of information communication technology demands using boundary theory[J]. Journal of Organizational Behavior, 2020, 41(6): 518–534. |

| [77] | Parker S K, Van den Broeck A, Holman D. Work design influences: A synthesis of multilevel factors that affect the design of Jobs[J]. Academy of Management Annals, 2017, 11(1): 267–308. |

| [78] | Piszczek M M. Boundary control and controlled boundaries: Organizational expectations for technology use at the work-family interface[J]. Journal of Organizational Behavior, 2017, 38(4): 592–611. |

| [79] | Pitardi V, Wirtz J, Paluch S, et al. Service robots, agency and embarrassing service encounters[J]. Journal of Service Management, 2022, 33(2): 389–414. |

| [80] | Przybylski A K, Murayama K, Dehaan C R, et al. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out[J]. Computers in Human Behavior, 2013, 29(4): 1841–1848. |

| [81] | Ragsdale J M, Hoover C S. Cell phones during nonwork time: A source of job demands and resources[J]. Computers in Human Behavior, 2016, 57: 54–60. |

| [82] | Raisch S, Krakowski S. Artificial intelligence and management: The automation-augmentation paradox[J]. Academy of Management Review, 2021, 46(1): 192-210. |

| [83] | Raveendhran R, Fast N J.. Humans judge, algorithms nudge: The psychology of behavior tracking acceptance[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2021, 164: 11–26. |

| [84] | Ren S, Hu J, Tang G Y, et al. Digital connectivity for work after hours: Its curvilinear relationship with employee job performance[J]. Personnel Psychology, 2023, 76(3): 731–757. |

| [85] | Savela N, Kaakinen M, Ellonen N, et al. Sharing a work team with robots: The negative effect of robot co-workers on in-group identification with the work team[J]. Computers in Human Behavior, 2020, 115: 106585. |

| [86] | Shank D B, Graves C, Gott A, et al. Feeling our way to machine minds: People’s emotions when perceiving mind in artificial intelligence[J]. Computers in Human Behavior, 2019, 98: 256–266. |

| [87] | Sheng N, Yang C J, Han L, et al. Too much overload and concerns: Antecedents of social media fatigue and the mediating role of emotional exhaustion[J]. Computers in Human Behavior, 2023, 139: 107500. |

| [88] | Short J, Williams E, Christie B. The social psychology of telecommunications[M]. London: Wiley, 1976. |

| [89] | Song X, Xu B, Zhao Z Z. Can people experience romantic love for artificial intelligence? An empirical study of intelligent assistants[J]. Information & Management, 2022, 59(2): 103595. |

| [90] | Sonnentag S, Reinecke L, Mata J, et al. Feeling interrupted-being responsive: How online messages relate to affect at work[J]. Journal of Organizational Behavior, 2018, 39(3): 369–383. |

| [91] | Spatola N, Normand A. Human vs. machine: The psychological and behavioral consequences of being compared to an outperforming artificial agent[J]. Psychological Research, 2021, 85(3): 915–925. |

| [92] | Terry E, Marks A, Dakessian A, et al. Emotional labour and the autonomy of dependent self-employed workers: The limitations of digital managerial control in the home credit sector[J]. Work, Employment and Society, 2022, 36(4): 665–682. |

| [93] | Venkatesh V. Determinants of perceived ease of use: Integrating control, intrinsic motivation, and emotion into the technology acceptance model[J]. Information Systems Research, 2000, 11(4): 342–365. |

| [94] | Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118–144. |

| [95] | Wang B, Liao Y J, Chen M, et al. Work and affective outcomes of social media use at work: A daily-survey study[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2023, 34(5): 941–965. |

| [96] | Wang B, Liu Y K, Parker S K. How does the use of information communication technology affect individuals? A work design perspective[J]. Academy of Management Annals, 2020a, 14(2): 695–725. |

| [97] | Wang N, Carte T A, Bisel R S. Negativity decontaminating: Communication media affordances for emotion regulation strategies[J]. Information and Organization, 2020b, 30(2): 100299. |

| [98] | Wood A J, Graham M, Lehdonvirta V, et al. Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy[J]. Work, Employment and Society, 2019, 33(1): 56–75. |

| [99] | Xie J L, Ma H Y, Zhou Z E, et al. Work-related use of information and communication technologies after hours (W_ICTs) and emotional exhaustion: A mediated moderation model[J]. Computers in Human Behavior, 2018, 79: 94–104. |

| [100] | Yam K C, Bigman Y E, Tang P M, et al. Robots at work: People prefer-and forgive-service robots with perceived feelings[J]. Journal of Applied Psychology, 2021, 106(10): 1557–1572. |

| [101] | Yoon S N, Lee D H. Artificial intelligence and robots in healthcare: What are the success factors for technology-based service encounters?[J]. International Journal of Healthcare Management, 2019, 12(3): 218–225. |

| [102] | Zhou Z E, Pindek S, Ray E J. Browsing away from rude emails: Effects of daily active and passive email incivility on employee cyberloafing[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2022, 27(5): 503–515. |