2024第46卷第6期

2.吉林大学 经济学院, 吉林 长春 130012;

3.北京大学 国家发展研究院, 北京 100871;

4.北京大学 数字金融研究中心, 北京 100871

2.School of Economics, Jilin University, Changchun 130012, China;

3.National School of Development, Peking University, Beijing 100871, China;

4.Institute of Digital Finance, Peking University, Beijing 100871, China

党的二十大报告明确指出,要强化金融稳定保障体系,守住不发生系统性风险的底线。近年来,我国宏观经济下行压力增大,市场需求空间逐渐萎缩,实体经济产能过剩致使其原有竞争优势消退,企业实业投资的回报率下滑(张成思和张步昙,2016;刘贯春等,2020)。与此同时,金融业、房地产业加速膨胀,明显高于实体部门的回报率不断吸引着资本脱离实体经济涌入金融渠道(Demir,2009;顾雷雷等,2020;谢富胜和匡晓璐,2020;谭德凯和田利辉,2021)。实体企业试图通过投资金融产品、跨行业套利来寻找新的利润增长点,这种行为逐渐催生了“企业金融化”现象(Krippner,2005;杜勇等,2017;胡奕明等,2017)。现有文献虽然揭示了放松利率管制(杨筝等,2019)、资本市场开放(孙泽宇和孙凡,2021)和经济政策不确定性(聂辉华等,2020;Zhao和Su,2022)等对企业金融资产投资的作用,但鲜有研究关注劳动保护制度对企业投资行为,尤其是金融资产投资行为的影响。本文以《社会保险法》实施为准自然实验,考察了劳动保护对企业金融资产投资的影响,对于深化金融体制改革具有重要的现实意义。

2010年10月,全国人民代表大会通过了《中华人民共和国社会保险法》,并于2011年7月正式实施,这是我国劳动保护领域的标志性事件。这一法案明确规定了企业和劳动者在社会保险缴费方面的权利与义务,显著改善了社保费的征管力度和征收效率(许红梅和李春涛,2020a;Chen等,2022)。同时,人力资本已然成为公司的重要资产之一(卢闯等,2015),由《社会保险法》引致的企业劳动力成本难以完全转嫁,因而会在一定程度上影响企业的经营决策(唐珏和封进,2019;刘贯春等,2021)。

尽管理论上劳动保护力度的加大可能通过以下两种渠道增加企业金融资产投资,但当前企业金融资产投资的主要动机并不明确,有待于通过实证研究进一步回答。一方面,劳动保护力度的加大致使企业劳动雇佣成本明显增高(Liu等,2021),由此产生的“成本效应”将对企业构成现金流挤占,进而形成较强的资金压力和融资约束,持有适量的金融资产可能会起到补充流动性的效果(宋军和陆旸,2015)。出于预防动机,企业会增持流动性较强的金融资产。另一方面,上述“成本效应”使得风险偏好型的企业诉诸金融资产的配置,以维持其收益水平和绩效水平。出于投机动机,企业会增加金融资产的配置以攫取投机收益。

本文以2011年开始实施的《社会保险法》为准自然实验,考察了劳动保护对企业金融资产投资的影响。研究发现:《社会保险法》的实施促进了企业金融资产投资水平的提高,企业倾向于配置更多的金融资产来弱化加剧的社会保险缴费负担;社会保险缴费负担的加重提高了劳动力雇佣的成本,并在企业内构成了融资约束,企业主要出于预防储蓄的目的,增加持有金融资产以平滑融资约束,换取流动性。同时,对于国有企业和所处地区税收征管力度强的企业,《社会保险法》实施对企业金融资产投资的诱发作用更加凸显;经济后果分析发现,《社会保险法》实施后企业出于预防动机增加持有金融资产的决策,并未提高金融资产投资效率,反而刺激了非效率金融资产投资。

本文边际贡献如下。第一,本文拓宽了劳动保护与公司金融的交叉研究。已有文献考察了劳动保护对于企业微观决策的影响(Simintzi等,2015;魏下海等,2018;Cui等,2018),有关劳动保护力度对企业创新的影响研究汗牛充栋(Griffith和Macartney,2014;倪骁然和朱玉杰,2016;Francis等,2018;李建强和赵西亮,2020)。学者们也探讨了社会保险缴费负担的微观经济后果,但主要聚焦在对企业生产的因果关系(赵健宇和陆正飞,2018;程欣和邓大松,2020)和雇佣决策的转嫁动机(马双等,2014;宋弘等,2021)上,忽略了其对企业金融资产投资决策的潜在影响。基于此,本文选取显著影响劳动保护力度和企业社保缴费负担的《社会保险法》实施作为准自然实验构建双重差分模型,考察了劳动力保护成本对企业金融资产配置的因果效应。

第二,本文丰富了企业金融资产投资的影响因素研究。现有研究有益探讨了经济政策不确定性(彭俞超等,2018a;Zhao和Su,2022)、企业社会责任(顾雷雷等,2020)、分散化决策(Feng等,2022)等对企业配置金融资产的作用,但缺少劳动保护对企业金融资产投资的影响研究。为弥补这一空缺,以从更加多元的角度把握部分企业开展大量金融投资活动的真正诱因,本文考察了劳动保护力度对于企业金融资产投资决策的影响,并对企业金融资产投资的潜在机制和真实动机进行检验,将企业金融资产投资决策的相关研究拓展至劳动经济学的范畴,丰富了相关研究的视域。

第三,基于预防储蓄理论,本文辨析了《社会保险法》实施后企业资产配置行为的促成动机和内在机制。针对企业从事金融资产投资活动的动机,多数学者倾向于使用作为资本储备的“蓄水池”动机和专注利润提升的“投资替代”动机进行概括(胡奕明等,2017;顾雷雷等,2020),但关于中国企业开展金融资产投资主导动机的观点并未达成一致。本文进一步考察了企业面临政策冲击时融资约束、代理问题、资产期限等一系列变化,厘清了当下其配置金融资产的动机主要是基于预防储蓄的目的,企业增加持有金融资产以应对未来可能的流动性危机。

本文余下内容的安排如下:第二部分剖析《社会保险法》的制度背景,并提出研究假说;第三部分是研究设计,包括样本描述、变量测度、模型构建等内容;第四部分报告基准回归、动态效应检验和稳健性检验的结果;第五部分为进一步分析,探讨《社会保险法》实施后企业增加金融资产配置的潜在机制,以及异质性表现和经济后果;第六部分是结论与政策启示。

二、制度背景与研究假说(一)制度背景

20世纪90年代以来,随着市场经济体制的建设与发展,社会保险制度正式迈向社会化和法治化进程。例如,1994年出台的《中华人民共和国劳动法》专门设置“社会保险和福利”一章并规定了相关内容;1999年,为规范和加强社会保险费征缴工作,国务院颁布了《社会保险费征缴暂行条例》;2004年,“国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度”作为新增内容正式写入宪法。但是,长期以来我国的社保费征管由于没有上位法作为支撑,对于相关违法违规行为规制并不到位,存在较大的征管空间。相关权利与义务亟待协同推进,社会各界对于法律准绳的诉求,共同推动了我国社会保险征缴的立法进程。

2011年7月,《社会保险法》正式实施,社保费征缴正式迈入“有法可依、违法必究”的新阶段。该法是我国自2008年《劳动合同法》正式实施之后又一部旨在保护劳动者权益、增进劳动者福祉的基本法。2008年《劳动合同法》侧重从劳动合同的订立、执行、解除等方面搭建框架,其对违法行为所涉及的赔偿条款缺乏直接规定和执行标准。在未产生合同纠纷或劳动者维权意识薄弱的企业中,《劳动合同法》对于企业成本的影响相对有限,其所形成的劳动保护力度并不直接(许红梅和李春涛,2020a)。相较于此,《社会保险法》的相关制度框架明确了社保费征缴的权利与义务,规定了社会保险具体的覆盖范围、征收方式以及责任分担、运行监督等一系列机制,真正压实了各方责任,突出了其以劳动者权利为基础的特色。社会保险相当于社会的“安全网”“减震器”,参与的人数越多,其应对风险的能力就越强。《社会保险法》规定,社保费由国家强制征收、统一监管,用人单位和劳动者共同承担社会保险缴费义务,从而组成社会保险基金,直接消除劳动者在养老、失业、医疗等方面的后顾之忧,构建起更大强度的劳动保护。一旦企业没有足额缴纳社会保险费,或对劳动者的合法权益造成侵犯损害,都应当直接承担较大的赔偿责任(汪伟和张少辉,2022)。因此,自《社会保险费》实施以来,企业的社会保险缴纳义务更加清晰明确,我国社会保险基金的规模不断扩大。2020年,我国社会保险基金收入为75512.5亿元,约为2000年的29倍;同年我国社会保险基金支出为78611.8亿元,约为2000年的33倍

(二)研究假说

当前,我国上市公司证券投资规模不断攀升,2021年我国上市公司的证券投资总金额已高达1.7万亿元

若企业出于预防动机配置金融资产,那么《社会保险法》实施所带来的资金成本及其衍生的融资约束,会促使企业增持流动性较强的金融资产。预防动机的核心是预防性储蓄和流动性管理,对于存在现金流挤占问题的企业,金融资产作为“流动性管理工具”的特征会愈加凸显(Opler等,1999;Almeida等,2004;Duchin,2010)。企业通过持有金融资产可以更好抵御外部冲击的原因在于,这些金融资产可在未来适时抛售,补足企业经营发展所需要的流动性,从而对其内部资金形成“蓄水”的效果(Smith和Stulz,1985;Bessembinder,1991;Mertzanis,2019)。因此,出于预防动机的企业,会在融资约束收紧时增持流动性较强的金融资产以进行纾困,应对未来经营过程中的不确定性,甚至是流动性危机。《社会保险法》的实施使企业社会保险缴费的实际负担提高,增加了其自身及上游供应商的劳动雇佣成本,直接或间接地构成了更大的资金压力。资金成本的提升构成现金流挤占,进而强化企业所面临的融资约束。面对着现金流挤占和融资约束收紧的境况,企业管理层会将这种流动性压力转嫁于金融资产投资。同时,从利益相关者理论出发,企业不只是简单的“股东所有”,其行为决策还受到雇员等众多利益相关者的影响(Friedman和Miles,2002)。劳动保护力度的提高会增加对高技能职工的吸引力和关注度(程欣和邓大松,2020),外部关注使得管理层更可能谨言慎行、持盈守成,在面临内部资金充裕度不足时妥善利用金融资产调节流动性。

若企业出于投机动机配置金融资产,那么《社会保险法》的实施会促使风险偏好型的管理层增加金融资产投资,以赚取投机收益、维持绩效水平。立足资源配置的视角,企业出于投机动机所开展的金融资产投资是管理层私利最大化和股东价值导向的结果(Orhangazi,2008;Demir,2009)。委托代理情境下,由于和股东的利益不完全一致,企业管理层有动机利用其对金融资产配置决策的自由裁断权,获取私有收益(彭俞超等,2018a)。在中国上市公司股权集中度较高(冯根福,2004)、大股东和中小股东之间第二类代理问题也相对严重的背景下,金融资产投资极有可能成为大股东攫取投机收益的工具(王永钦等,2015;杜勇等,2017)。《社会保险法》的实施敦促企业积极承担起社会保险缴费的法定义务,这对其内部资金成本构成了更大的负担。成本增加所引致的业绩平平会使企业在资本市场上面临更大的股价下跌风险和贬值压力(Stein,1988),机会主义管理层因而会更注重投机回报,配置更大比例的金融资产,而非从事主营业务的经营和核心竞争力的构建(Gao等,2018)。由于具有投机性质的金融资产回报率更加灵活,风险偏好型的管理层对金融资产所蕴含的风险有更强的耐受能力。通过持有金融资产,管理层可以实现灵活赚取投机收益的目的,甚至使私利得到保证。因此,《社会保险法》的实施在一定程度上强化了企业配置金融资产的投机动机,即为了减缓其所带来的成本负担和外部压力,具有逐利天性的资本会被大量投向兼具投机性质的金融资产,企业的主营业务因而被金融资产投资所挤占。

本文基于《社会保险法》实施这一政策冲击,提出了融资约束效应、资本逐利效应两种竞争性渠道,以识别劳动保护对企业金融资产投资的因果影响。如果企业从事金融资产投资是出于预防动机,那么在《社会保险法》实施后,企业会通过持有金融资产,以补充主业经营所需要的流动性、平滑融资约束,即“融资约束效应”会提高企业的金融资产投资水平;如果企业从事金融资产投资是出于投机动机,那么在《社会保险法》实施后,企业管理层会借助非货币金融资产实现其对投机收益的疯狂追求,“资本逐利效应”亦使企业金融资产投资水平有所增加。有鉴于此,本文提出核心假说如下,并在后文中为两种效应孰轻孰重提供检验证据。

H1:《社会保险法》实施后,企业金融资产投资水平会显著提高。

三、研究设计(一)样本选择与数据来源

本文以2007—2018年中国A股上市公司为研究对象

(二)变量定义

1.企业金融资产投资

已有研究关于企业金融资产投资的度量主要有金融资产配置比例(Demir,2009;胡奕明等,2017;顾雷雷等,2020;谭德凯和田利辉,2021)和金融渠道收益份额(张成思和张步昙,2016;刘贯春等,2020)两种,且不同学者对于金融资产的范畴所持观点有所不同。考虑到金融渠道收益比较容易受到金融市场波动的影响,时点的资产配置可以更好地反映企业本身的管理与操纵,因此,本文采用金融资产配置比例来刻画企业金融资产投资。具体而言,本文根据企业的资产负债表,将交易性金融资产、衍生金融资产、发放贷款及垫款净额、可供出售金融资产净额、持有至到期投资净额、投资性房地产净额纳入金融资产的范畴(杜勇等,2017),并以总资产进行标准化,从而构造出变量企业金融资产投资(Fin1),具体计算公式如表1所示。同时,本文在Fin1的基础上,参考谢富胜和匡晓璐(2020),将应收利息净额、应收股利净额、买入返售金融资产净额同样作为金融资产,构造出变量Fin2。

| 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 测算方法 |

| 被解释变量 | 企业金融 资产投资 | Fin1 | (交易性金融资产+可供出售金融资产净额+持有至到期投资净额+投资性房地产净额+发放贷款及垫款净额+衍生金融资产)/总资产 |

| Fin2 | (交易性金融资产+应收利息净额+应收股利净额+可供出售金融资产净额+持有至到期投资净额+投资性房地产净额+发放贷款及垫款净额+衍生金融资产+买入返售金融资产净额)/总资产 | ||

| 核心解释 变量 | 分组虚拟变量 | LaborInt | 以2010年劳动密集度分组,处理组为1,控制组为0 |

| 时间虚拟变量 | Policy | 2011年及以后取1,否则取0 | |

| 控制变量 | 企业规模 | Size | 期末总资产的自然对数值 |

| 资产收益率 | ROA | 净利润除以期末总资产 | |

| 现金流量 | Cash | 经营活动产生的现金流量净额除以期末总资产 | |

| 负债水平 | Lev | 期末总负债除以期末总资产 | |

| 业绩表现 | TQ | 托宾Q值,市值除以期末总资产 | |

| 企业年龄 | Age | 企业成立至今的年数 | |

| 两职合一 | Dual | 董事长总经理兼任时取1,否则取0 | |

| 股权集中度 | Top1 | 期末第一大股东持股数除以总股数 | |

| 独立董事比例 | Indep | 独立董事人数除以董事总人数 | |

| 机构持股比例 | Ins | 机构持股数除以总股数 | |

| 董事会规模 | Board | 董事会人数的自然对数值 |

本文还在上述度量方式的基础之上,构建变量Fin3、Fin4和Fin5,其回归结果将在稳健性检验中说明。参考彭俞超等(2018b)构建变量Fin3,使用企业类金融资产的配置比例进行度量,具体的计算公式为:(交易性金融资产+发放贷款及垫款净额+可供出售金融资产净额+持有至到期投资净额+买入返售金融资产净额)/总资产;参考张成思和郑宁(2020)调整金融资产的范畴并构建变量Fin4,计算公式为:(货币资金+交易性金融资产+持有至到期投资净额+可供出售金融资产净额+投资性房地产净额+长期股权投资净额+应收利息净额+应收股利净额)/总资产;参考杨筝等(2019)采用金融渠道收益份额构建变量Fin5,计算公式为:投资收益/营业收入。

2.劳动保护

本文使用《社会保险法》实施来刻画由社保缴费所引致的劳动保护力度变化,原因如下。第一,已有研究在对劳动保护力度进行刻画时,多采取将2008年《劳动合同法》的实施作为准自然实验加以考察(倪骁然和朱玉杰,2016;Cui等,2018;李建强和赵西亮,2020)。相较于《劳动合同法》丰富的研究成果,以社会保险缴费负担切入劳动保护力度的研究相对较少。第二,《劳动合同法》对不存在合同纠纷、员工维权意识薄弱的企业的影响能力有限,其所形成的劳动保护力度并不直接(许红梅和李春涛,2020a),《社会保险法》则直接强化企业的社会保险缴费责任,构筑起劳动保护的“减震带”。正是由于社保费会直接以费用的形式计入企业成本,因而其覆盖面更广、影响力更大。第三,关于社会保险缴费负担的研究比较依赖社会保险缴费的传统指标,社会保险支出数据主要通过社保局官网(马双等,2014)、财务报表附注中“应付职工薪酬”及其明细科目(赵健宇和陆正飞,2018;魏志华和夏太彪,2020)、《中国工业企业数据库》(葛结根,2018;唐珏和封进,2019)等途径整理获取。虽然以上方法较为直接,但难免存在棘手的内生性问题,且数据获取容易受到统计区间的限制。为缓解这一问题,本文选取显著影响企业社会保险缴费负担的外生冲击作为准自然实验。

相较于资本密集型企业,劳动密集型企业的生产经营活动受社会保险缴费负担的影响更大(Deng等,2022)。参考倪骁然和朱玉杰(2016)、许红梅和李春涛(2020b)以及汪伟和张少辉(2022)的做法,本文采用应付职工薪酬和销售收入之比来刻画劳动密集度,并使用事前(2010年)劳动密集度进行排序分组,基于此构建政策实施分组虚拟变量(LaborInt)。若样本企业i在2010年的劳动密集度处于前三分之一,则将该企业作为实验组,LaborInt赋值为1;若样本企业i在2010年的劳动密集度处于后三分之一,则将该企业作为对照组,LaborInt赋值为0。关于政策实施时间虚拟变量(Policy),如果企业样本所处的年份t位于2011年及以后,那么本文将Policy赋值为1,否则为0。

3.控制变量

本研究选取的控制变量包括:企业规模(Size)、资产收益率(ROA)、现金流量(Cash)、负债水平(Lev)、业绩表现(TQ)、企业年龄(Age)、两职合一(Dual)、股权集中度(Top1)、独立董事比例(Idep)、机构持股比例(Ins)、董事会规模(Board)。具体定义和测算如表1所示。

(三)模型构建

本文以《社会保险法》的实施为准自然实验构建双重差分模型,考察劳动保护对企业金融资产投资的影响。第一重差分为《社会保险法》实施前后企业开展金融资产投资的变化,第二重差分为处在实验组和控制组的不同企业在金融资产投资上的差异。借鉴许红梅和李春涛(2020b)、鄢伟波和安磊(2021)的实证策略,本文的实证模型构建如下:

| $ {Fin}_{it}=\alpha +\gamma \times {LaborInt}_{i}\times {Policy}_{t}+\beta \times {Controls}_{it}+{\mu }_{i}+{\theta }_{t}+{\varepsilon }_{it} $ | (1) |

其中,被解释变量

(一)描述性统计

主要变量的描述性统计结果如表2所示。由表2可知,企业金融资产投资Fin1和Fin2的均值分别为0.037和0.038,而从两个变量的最值来看,不同企业间金融资产的配置比例差异较大,这有利于识别外生冲击《社会保险法》的实施对企业金融资产投资的影响。交互项LaborInt×Policy的均值为0.301,说明有30.1%的样本受到《社会保险法》实施的影响较大。同时,其他控制变量的统计结果均在合理范围内,与已有文献基本一致(彭俞超,2018b;Zhao和Su,2022)。

| 变量 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | P25 | 中位数 | P75 | 最大值 |

| Fin1 | 13799 | 0.037 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.035 | 0.427 |

| Fin2 | 13799 | 0.038 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.035 | 0.429 |

| LaborInt | 13799 | 0.518 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Policy | 13799 | 0.577 | 0.494 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| LaborInt×Policy | 13799 | 0.301 | 0.459 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |

| Size | 13799 | 21.973 | 1.325 | 19.170 | 21.027 | 21.822 | 22.758 | 25.876 |

| ROA | 13799 | 0.036 | 0.061 | -0.239 | 0.012 | 0.034 | 0.063 | 0.205 |

| Cash | 13799 | 0.043 | 0.079 | -0.209 | 0.001 | 0.042 | 0.088 | 0.264 |

| Lev | 13799 | 0.478 | 0.223 | 0.051 | 0.308 | 0.481 | 0.641 | 1.101 |

| TQ | 13799 | 2.149 | 1.562 | 0.908 | 1.262 | 1.656 | 2.390 | 11.061 |

| Age | 13799 | 14.957 | 5.429 | 3.000 | 11.000 | 15.000 | 19.000 | 28.000 |

| Dual | 13799 | 0.801 | 0.400 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Top1 | 13799 | 0.356 | 0.153 | 0.084 | 0.231 | 0.336 | 0.472 | 0.740 |

| Idep | 13799 | 0.368 | 0.051 | 0.286 | 0.333 | 0.333 | 0.400 | 0.571 |

| Ins | 13799 | 0.376 | 0.237 | 0.000 | 0.169 | 0.378 | 0.560 | 0.876 |

| Board | 13799 | 2.174 | 0.200 | 1.609 | 2.079 | 2.197 | 2.197 | 2.708 |

本文还按照政策实施分组虚拟变量LaborInt区分实验组和对照组,并对比了两个组别不同特征变量的差异。如表3所示,实验组企业的金融资产投资水平整体低于对照组企业。可能的原因在于:资本密集型企业的技术进步水平明显高于劳动密集型企业(柏培文和王亚文,2023),而技术应用和金融基础设施的完善程度都依赖于当地的经济发展水平。本文发现,以对照组为代表的资本密集型企业分布在发达地区的比例更高

| 变量 | 实验组 | 对照组 | 组间差异 | ||||

| 观测值 | 均值 | 标准差 | 观测值 | 均值 | 标准差 | ||

| Fin1 | 7151 | 0.034 | 0.069 | 6648 | 0.040 | 0.081 | 0.005*** |

| Fin2 | 7151 | 0.035 | 0.069 | 6648 | 0.040 | 0.081 | 0.005*** |

| Size | 7151 | 22.117 | 1.306 | 6648 | 21.819 | 1.328 | −0.299*** |

| ROA | 7151 | 0.032 | 0.053 | 6648 | 0.040 | 0.068 | 0.008*** |

| Cash | 7151 | 0.037 | 0.080 | 6648 | 0.049 | 0.078 | 0.012*** |

| Lev | 7151 | 0.508 | 0.213 | 6648 | 0.445 | 0.229 | −0.064*** |

| TQ | 7151 | 1.952 | 1.306 | 6648 | 2.360 | 1.773 | 0.408*** |

| Age | 7151 | 14.912 | 5.391 | 6648 | 15.006 | 5.470 | 0.094 |

| Dual | 7151 | 0.813 | 0.390 | 6648 | 0.788 | 0.409 | −0.025*** |

| Top1 | 7151 | 0.366 | 0.151 | 6648 | 0.345 | 0.154 | −0.020*** |

| Idep | 7151 | 0.370 | 0.052 | 6648 | 0.366 | 0.051 | −0.004*** |

| Ins | 7151 | 0.376 | 0.234 | 6648 | 0.376 | 0.240 | −0.000 |

| Board | 7151 | 2.168 | 0.205 | 6648 | 2.181 | 0.193 | 0.013*** |

| 注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的统计水平上显著,以下各表同。 | |||||||

(二)基准回归

本文基于模型(1)考察《社会保险法》实施对企业金融资产投资的影响,基准回归结果如表4所示。为保证结果稳健,本文在纳入核心解释变量LaborInt×Policy的基础上,分别采取纳入与不纳入控制变量进行估计。第(1)(2)列为企业金融资产投资(Fin1)的回归结果,第(3)(4)列为企业金融资产投资(Fin2)的回归结果。结果显示,核心解释变量LaborInt×Policy的系数均在1%的统计水平上显著为正,且几乎不受测度标准的影响,即《社会保险法》的实施增高了企业劳动雇佣成本,对企业金融资产配置产生了显著的正向诱发作用。就经济意义而言,以第(2)列为基准,《社会保险法》实施后企业金融资产投资水平增加了0.7%。由于本文在度量企业金融资产投资水平时使用总资产标准化,因此政策实施后企业金融资产配置的绝对规模提高了总资产的0.7%。据此,本文初步发现,《社会保险法》实施增加了企业的社会保险缴费负担,企业会通过配置金融资产来缓解这一政策冲击所带来的压力,假说H1成立。

| 变量 | Fin1 | Fin2 | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| LaborInt×Policy | 0.006*** | 0.007*** | 0.006*** | 0.007*** |

| (3.064) | (3.698) | (3.051) | (3.715) | |

| 常数项 | 0.035*** | 0.090** | 0.035*** | 0.088** |

| (20.445) | (2.175) | (20.624) | (2.097) | |

| 控制变量 | 不控制 | 控制 | 不控制 | 控制 |

| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 13799 | 13799 | 13799 | 13799 |

| R2 | 0.706 | 0.709 | 0.705 | 0.709 |

| 注:如无特殊说明,括号中为经企业层面聚类稳健标准误调整的t值,以下各表同。 | ||||

(三)动态效应检验

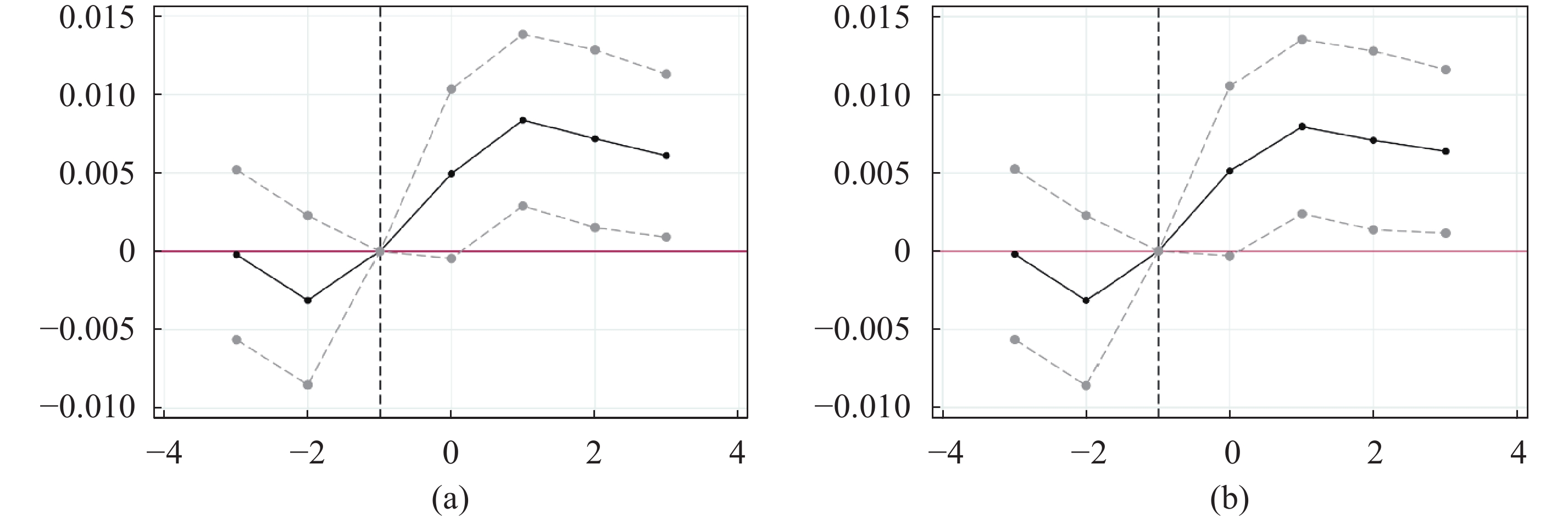

实验组和对照组需要满足平行趋势假设是双重差分模型的重要应用前提(Beck等,2010),否则改革后的差异可能是由实验组和对照组本身的其他不同所致。具体到本文,在《社会保险法》实施之前,两组企业金融资产投资水平应当并未存在明显差异。参考Jacobson等(1993),本文选取政策实施前一年(2010年)作为基期,用政策实施前后三年的年份虚拟变量与处理变量LaborInt的交互项作为核心解释变量进行动态效应分析。

表5展示了动态效应检验的结果。由表5可知,2011年之前的交互项LaborInt×Year-3和LaborInt×Year-2的系数均不显著。结果表明,在《社会保险法》实施之前,企业金融资产投资水平并不会因劳动密集度的不同而表现出系统性差异,平行趋势假定得到满足。特别地,交互项LaborInt×Year+1的系数在1%的统计水平上显著为正且绝对值较大,说明《社会保险法》实施后企业金融资产投资水平显著提高,这种促进效应会迅速发酵,不存在明显的时滞。

| 变量 | Fin1 | Fin2 | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| LaborInt×Year−3 | 0.000 | −0.000 | 0.000 | −0.000 |

| (0.073) | (−0.078) | (0.099) | (−0.073) | |

| LaborInt×Year−2 | −0.003 | −0.003 | −0.003 | −0.003 |

| (−1.101) | (−1.134) | (−1.098) | (−1.138) | |

| LaborInt×Current | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* |

| (1.655) | (1.795) | (1.715) | (1.850) | |

| LaborInt×Year+1 | 0.008*** | 0.008*** | 0.007*** | 0.008*** |

| (2.787) | (2.997) | (2.583) | (2.801) | |

| LaborInt×Year+2 | 0.006** | 0.007** | 0.005* | 0.007** |

| (1.973) | (2.483) | (1.901) | (2.430) | |

| LaborInt×Year+3 | 0.005* | 0.006** | 0.005* | 0.006** |

| (1.804) | (2.301) | (1.880) | (2.395) | |

| 常数项 | 0.035*** | 0.090** | 0.035*** | 0.088** |

| (14.782) | (2.170) | (14.861) | (2.089) | |

| 控制变量 | 不控制 | 控制 | 不控制 | 控制 |

| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 13799 | 13799 | 13799 | 13799 |

| R2 | 0.706 | 0.709 | 0.705 | 0.709 |

图1汇报了逐年交互项的估计系数及95%的置信区间。如图1所示,在2010年之前,交互项的估计系数均未通过5%水平的显著性检验,再次验证了两组企业在《社会保险法》实施前的金融资产投资水平并未表现出明显差异,平行趋势假设得到满足。同时,伴随着《社会保险法》的实施,交互项的估计系数显著为正,说明政策实施对企业金融资产投资起到了明显的诱导作用。综上所述,《社会保险法》实施所致劳动保护力度的增高,促进了企业开展更大规模的金融资产投资,即劳动保护力度与企业金融资产投资水平存在着明显的正相关关系,假说H1成立。

|

| 图 1 动态效应检验 |

(四)稳健性检验

1.安慰剂检验

为了排除偶然因素对上述结论的干扰,加大劳动保护力度与企业金融资产持有之间的因果关系,本文进一步开展了安慰剂检验。如果《社会保险法》的实施诱导了企业增持金融资产,那么人为虚构政策的发生时间后,上述结果将不复成立。首先,本文将《社会保险法》政策发生时间分别提前2年和3年,重新进行回归检验。新交互项的回归系数均不统计显著,说明企业金融投资水平的显著增加并非偶然因素所致。

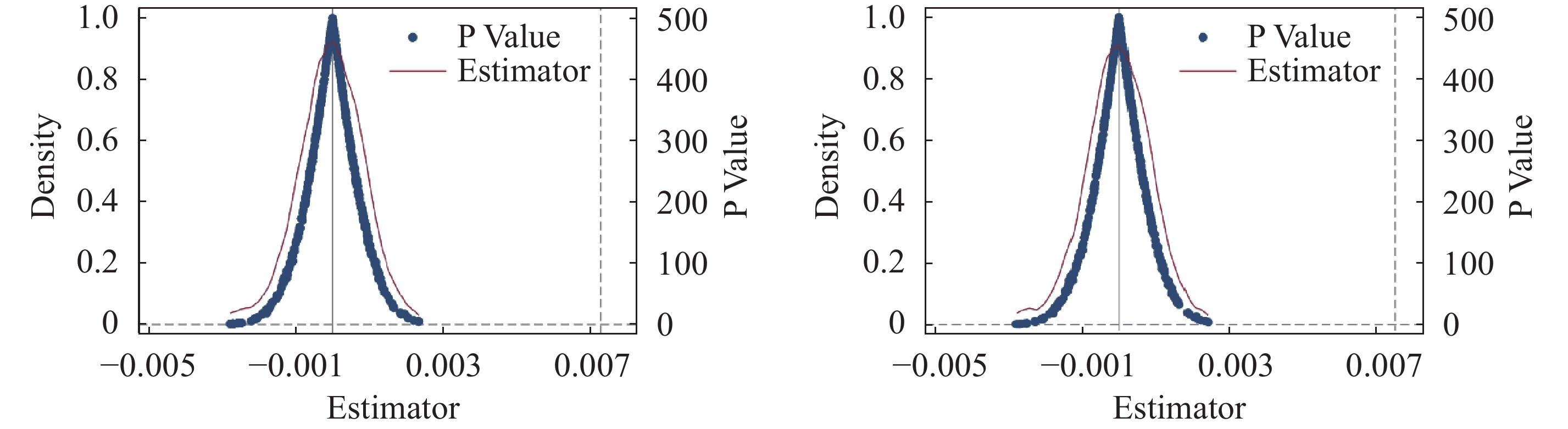

其次,考虑到实验组和对照组的选取非随机,上述结果可能源于一种巧合,如实验组企业恰巧是某一类特殊企业,进而引致了基准回归的结果。为排除这一干扰,本文参考Chetty等(2009)的方法进行反事实估计。具体而言,将所有企业处理变量的值构造成一个备选矩阵,利用随机抽样技术将其分配至各个企业,生成一个全新的分组虚拟变量LaborInt_New,并将其与时间虚拟变量交乘,从而构造出一个虚假的核心解释变量LaborInt_New×Policy。同时,为排除小概率事件的影响,本文重复上述操作500次。正是由于这样生成的实验组均为随机生成,所受《社会保险法》实施的影响并不突出,因此本文预期新交互项的估计系数集中分布在0周围,且非显著为正。图2绘制了新交互项LaborInt_New×Policy估计系数的核密度函数和P值。结果显示,估计系数不仅集中分布在0附近,且明显低于真实回归系数0.007。这些证据充分说明,基准回归结果并不受遗漏重要不可观测因素的干扰,估计结果具有较高的可信度。

|

| 图 2 安慰剂检验:随机生成实验组和对照组 |

2.改变被解释变量的度量方式

考虑到金融资产范畴划分差异可能对结果产生潜在影响,本文通过改变变量的度量方式实施稳健性检验,即使用前文定义的Fin3、Fin4和Fin5代替原有的被解释变量Fin1和Fin2重新进行回归。结果显示,交互项LaborInt×Policy的回归系数估计均在1%或5%的统计水平上显著为正。由此可见,即便使用不同的变量测度企业金融资产投资水平,在《社会保险法》的实施后,企业金融资产投资水平仍可得到显著提高,验证了本文结论的稳健性。

3.排除其他政策和宏观因素的干扰

尽管本文在模型(1)中固定了企业层面、年份层面等可能会影响到企业金融资产投资的潜在因素,但仍无法排除相同样本区间的其他政策对本文结论的影响。为此,本文借鉴已有文献的做法(许红梅和李春涛,2020b;刘贯春等,2021),分别通过构建虚拟变量和缩小样本区间两种方式进行检验,以排除其他政策和宏观因素的干扰。

首先,排除2008年《劳动合同法》实施和国际金融危机爆发的影响。2008年《劳动合同法》在劳动合同订立与变更、裁员限制、工作时间等方面强化了对劳动力的保护,但由于在时间上较为接近,基准回归结果中劳动保护力度的增强可能被归因于《劳动合同法》的实施。同时,同年度国际金融危机的爆发使得资本市场出现剧烈动荡,也可能对企业金融资产投资决策造成影响。基于此,本文以当年是否受《劳动合同法》实施和国际金融危机爆发的影响构建虚拟变量Law。当样本期间处于2008至2011年时,Law赋值为1,否则赋值为0。结果显示,包含《劳动合同法》实施或国际金融危机爆发虚拟变量的三重交互项LaborInt×Policy×Law的系数估计并不显著,且其并未影响到原有LaborInt×Policy系数估计的显著性。据此可见,2008年《劳动合同法》的实施和国际金融危机的爆发并未对基准回归的结果造成影响,企业金融资产投资水平的提高依然是《社会保险法》的实施所造成的。

其次,排除利率市场化改革的影响。2013年7月中国人民银行取消金融机构贷款利率下限是利率市场化改革的关键一环,有助于在消除信贷歧视和解除利差保护的基础上提高资金配置效率,实现实体投资与金融投资间利润率的均等,从而抑制企业过度的金融资产投资行为(王俊韡等,2023)。本文借助取消贷款利率下限虚拟变量Rate生成三重交互项,并通过仅保留2013年之前的样本重新进行检验。结果表明,排除利率市场化改革的影响后,《社会保险法》实施对企业金融资产投资的诱发效应依然存在。

再次,排除资本市场开放的影响。作为资本市场开放的标志性事件,“沪港通”的实施导致的境外机构投资者主要通过缓解融资约束和增加业绩压力的途径加剧标的企业从事金融资产投资(孙泽宇和孙凡,2021)。本文构建“沪港通”实施虚拟变量Open,并通过剔除2014年及之后的观测值进行缩小样本观测区间的回归检验。结果表明,考虑了资本市场开放的影响后,本文的结果依然稳健。

最后,排除2015年中国股灾的影响。本文通过构建中国股灾爆发的虚拟变量Crash,并生成刻画股灾爆发的三重交互项。本文还通过缩短样本观测区间,即剔除2015年及之后的样本后重新进行检验。结果均表明,在排除2015年股灾的干扰后,《社会保险法》的金融资产投资促进效应仍然明显存在,基准结论稳健。

4.其他稳健性检验

本文还在以下几个维度实施稳健性检验。结果表明,劳动保护的企业金融资产投资诱导效应均显著存在,基准结果稳健。

首先,各年度实施的宏观经济政策及行业的周期性变动会对企业行为造成差异化影响,企业可能因此改变投身金融资产投资的意愿。为避免企业所处行业的时变特征对回归结果产生影响,本文在模型(1)中加入行业与年份的交乘固定效应,通过固定行业特征的动态变化趋势,进一步考察劳动保护力度影响企业金融资产投资的敏感性。其次,本文在基准回归中考虑到公司层面的组间相关性问题,故按公司聚类的方式进行回归,但处于同城市或同行业内的企业的行为决策也可能相互关联。因此,本文分别在行业水平和城市水平上进行聚类以测试回归结果的稳健性。再次,考虑到《社会保险法》实施之前实验组和对照组样本企业的特征变量可能存在差异,从而导致样本存在选择性偏差,本文采用倾向得分匹配法为处理组匹配更加合适的控制组样本,并对模型(1)重新进行回归,以期尽可能地矫正样本选择性偏差。最后,为验证研究结论对回归样本的敏感度,本文仅保留制造业上市企业进行分析。

五、进一步讨论(一)机制检验

上述研究结果说明,《社会保险法》的实施提高了企业金融资产投资水平。为厘清其潜在机制,本文首先检验了《社会保险法》实施的劳动雇佣成本增进效应。

| 变量 | LaborCost | FC1 | FC2 | MF | Big | FinShort | FinLong |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

| LaborInt×Policy | 0.039** | 0.013*** | 0.008*** | 0.016 | 0.002 | 0.004** | 0.001 |

| (2.426) | (4.619) | (4.482) | (1.185) | (1.530) | (2.363) | (0.717) | |

| 常数项 | 1.759*** | −2.912*** | 0.303*** | 0.773*** | 0.151** | −0.004 | 0.044 |

| (4.284) | (−37.178) | (8.629) | (3.935) | (2.347) | (−0.124) | (1.415) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 12890 | 10311 | 10311 | 10311 | 10311 | 10311 | 10311 |

| R2 | 0.955 | 0.957 | 0.845 | 0.325 | 0.462 | 0.662 | 0.766 |

1.预防动机:融资约束效应

首先,本文对融资约束效应是否为劳动保护促进企业金融资产投资的主要渠道进行分析。2011年《社会保险法》的顺利实施使社会保险费的征缴力度和管理效率得到大幅改善,增加了企业自身及其上游供应商的劳动雇佣成本,直接或间接地加剧了企业的经营压力。资金成本的提升构成现金流挤占,进而强化企业所面临的融资约束。融资约束强化后,出于预防动机的企业会诉诸流动性较强的金融资产,以平滑其所面临的融资约束,及时补足现金流,进而起到类似于蓄水池的预防储蓄作用(Smith和Stulz,1985;Ding等,2013)。为检验《社会保险法》实施的融资约束效应是否成立,本文借鉴已有研究的做法(Whited和Wu,2006;Hadlock和Pierce,2010),使用SA指数作为融资约束(FC1)的代理变量,并借助WW指数构造变量FC2检验这一测度结果的稳健性。SA指数和WW指数均为正指数,即数值越大,企业所面临的融资约束越大。如果《社会保险法》实施后企业融资约束强化,那么融资约束FC1和FC2应当显著增加。

检验结果分别如表6第(2)(3)列所示,交互项LaborInt×Policy的估计系数均在1%的统计水平上显著为正。这意味着,《社会保险法》实施所致社会保险缴费负担的加重,强化了企业面临的融资约束,这与刘贯春等(2021)的研究结论一致。企业出于预防动机,增加金融资产的持有,以便在未来及时抛售换取现金流,进而平滑融资约束。实证结果表明,企业出于预防动机进行金融资产投资的融资约束效应成立。

2.投机动机:资本逐利效应

接下来,本文考察资本逐利效应是否为劳动保护力度提升企业金融资产投资水平的影响渠道。《社会保险法》的实施强化了劳动保护力度,以缴费的形式增加了企业的资金成本。为维持相应的绩效水平,偏好风险的管理层会通过增加持有金融资产赚取更多的投机收益,甚至能够在此之上攫取私利(Orhangazi,2008;彭俞超等,2018a)。基于此,为识别资本逐利效应是否成立,本文对两类代理问题分别进行检验。

首先,参考邢斐等(2022),本文使用管理费用率(MF)测度“第一类代理问题”。在委托—代理情形之下,如果企业是出于投机动机进行金融资产投资,那么这种动机应该在代理问题比较严重的企业中更加明显。换言之,如果《社会保险法》的实施提高了企业的代理成本,那么企业管理层通过金融资产投资维持绩效水平或赚取私利的投机动机会更加凸显,从而实现金融资产的增持。如表6第(4)列所示,交互项LaborInt×Policy的系数并不显著,这说明《社会保险法》的实施并没有强化“第一类代理问题”,管理层从事金融资产投资的投机动机并未显著加强。其次,本文还借鉴姜军等(2020)的做法,采用其他应收款的比重(Big)刻画“第二类代理问题”。由于中国上市公司的股权集中度相对较高,大股东在决策时亦有可能滥用其话语权攫取私利,从而增加金融资产投资水平。如果《社会保险法》的实施加剧了大股东和中小股东间的此类代理问题,那么企业通过激进的投资策略获取收益的投机动机应当更加明显。如表6第(5)列所示,交互项LaborInt×Policy的系数并不显著,这说明《社会保险法》的实施同样没有强化“第二类代理问题”,企业通过资本逐利效应投资金融资产获取收益的投机动机并不突出。上述结果表明,《社会保险法》实施后,资本逐利效应并非劳动保护引致企业金融资产投资的主要渠道。

此外,为进一步识别企业进行金融资产投资的真实动机,本文还考察了《社会保险法》的实施对金融资产配置结构的影响。《社会保险法》实施后企业所面临的融资约束加剧,流动性压力迫使其可能更倾向于配置变现能力更强的短期金融资产,并在未来及时抛售,以便在流动性决策上掌握更大的主动权。相比较而言,长期金融资产的到期日更晚,虽在流动性上不如短期金融资产,但在同类别金融资产中,长期金融资产的收益率一般更高。如果企业出于投机动机开展金融资产投资,那么在成本提高的情况下,风险偏好型的管理层应当配置更多的长期金融资产,以赚取更高的收益。参考过往文献的做法(谭德凯和田利辉,2021),本文将资产负债表中汇报排序在可供出售金融资产及之前的项目视为短期金融资产(FinShort),而之后的项目视为长期金融资产(FinLong),并在加总后使用资产总额标准化。如表6第(6)(7)列所示,短期金融资产投资的交互项系数在5%的水平上显著为正,而长期金融资产投资的交互项系数不显著。这说明,《社会保险法》实施后,企业更倾向于通过配置短期金融资产改善资产组合整体的流动性水平,企业开展金融资产投资的预防动机更为明显。

(二)异质性分析

1.企业产权性质

正如前文所述,《社会保险法》实施后,企业社会保险缴费负担加重,其所面临的成本压力变大,融资约束强化。受到政府的信贷扶持和保护,国有企业相较于非国有企业面临着更低的财务压力(陈熠辉等,2023)。因此,本文预期在国有企业中,《社会保险法》实施所引致的融资约束压力存在更大的加剧空间,这种金融资产投资效应会更加凸显。基于此,本文按照企业的产权性质进行分组检验,结果如表7所示。在国有企业组别中,核心解释变量LaborInt×Policy的系数估计在1%的统计水平上显著为正,而这一结果在非国有企业中并不显著。这说明,《社会保险法》实施的金融资产投资效应对于国有企业更为明显,即通过强化融资约束,进一步刺激其提高金融资产投资水平,支撑了融资约束效应。

| 变量 | Fin1 | Fin2 | ||

| 国有企业 | 非国有企业 | 国有企业 | 非国有企业 | |

| LaborInt×Policy | 0.008*** | 0.003 | 0.008*** | 0.004 |

| (3.094) | (1.183) | (3.079) | (1.218) | |

| 常数项 | −0.016 | 0.229*** | −0.025 | 0.231*** |

| (−0.256) | (3.540) | (−0.406) | (3.537) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 6940 | 6859 | 6940 | 6859 |

| R2 | 0.780 | 0.680 | 0.780 | 0.679 |

2.地区税收征管强度

社会保险费虽然以“费”征收,但却具有明显的准税收性质,社会保险费、个人所得税和企业所得税之间存在着勾稽关系(许红梅和李春涛,2020b)。税收征管力度的增强有助于构成“费税相促”的格局,即在税收征管强度较大的地区,企业会面临更大的实际社保缴费负担。有鉴于此,本文预期在税收征管强度较大的地区,《社会保险法》的实施对企业金融资产投资的促进效应会更突出。借鉴曾亚敏和张俊生(2009)的做法,本文以某一地区的实际税收收入与潜在税收收入的差值来度量税收努力,该比值越大,该地区的税收征管强度就越高。本文根据税收征管强度的高低进行分组,如果企业注册地当年的税收征管强度大于年度中位数,则为高强度组;反之,则为低强度组。如表8所示,在高税收征管强度组中,交互项LaborInt×Policy的系数估计在5%的统计水平上显著为正,这一结果在低税收征管强度组中并不显著,且系数估计明显低于高税收征管强度组。这说明,相较于税收征管强度较低的地区,在税收征管强度较高的地区,《社会保险法》实施对企业金融资产投资的诱发作用更加明显。

| 变量 | Fin1 | Fin2 | ||

| 高强度组 | 低强度组 | 高强度组 | 低强度组 | |

| LaborInt×Policy | 0.005** | 0.001 | 0.005** | 0.001 |

| (2.043) | (0.446) | (2.042) | (0.494) | |

| 常数项 | 0.119*** | 0.088** | 0.121*** | 0.082* |

| (2.798) | (1.988) | (2.796) | (1.837) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 7963 | 5836 | 7963 | 5836 |

| R2 | 0.717 | 0.712 | 0.713 | 0.714 |

(三)基于企业金融资产投资效率的经济后果分析

实体企业从事金融资产投资并非非黑即白、非好即坏,适度的金融资产投资能够缓解企业的流动性短缺和现金流挤占,降低主业经营压力,进而助力其长期健康发展。事实上,前文说明了《社会保险法》实施后,企业正是基于缓解流动性和资金压力的目的从事金融资产投资。随之而来的问题是,《社会保险法》所引致的金融资产投资行为的效率如何缺乏直接证据。这一问题的探讨对于正确评判劳动保护的金融资产投资行为,捕捉劳动保护的真实经济后果至关重要。目前,学者们尚未就企业金融资产投资效率的刻画达成一致,本文借鉴潘越等(2020)、孙泽宇和孙凡(2021)的做法,以滞后一期的金融资产投资指标和其他控制变量对当期金融资产投资指标进行辅助回归,用残差刻画金融资产的非效率投资,以反映企业的金融资产投资效率。具体的模型如下:

| $ \begin{aligned} {Fin}_{it}=&{\beta }_{0}+{\beta }_{1}\times {Fin}_{it-1}+{\beta }_{2}\times {Size}_{it-1}+{\beta }_{3}\times {Lev}_{it-1}+{\beta }_{4}\times {ROA}_{it-1}+{\beta }_{5}\\ &\times {Age}_{it-1}+{\beta }_{6}\times {Cash}_{it-1}+{\delta }_{i}+{\theta }_{t}+{\varepsilon }_{it} \end{aligned} $ | (2) |

其中,

| 变量 | Eff1 | Eff2 |

| (1) | (2) | |

| LaborInt×Policy | 0.003** | 0.003** |

| (2.042) | (2.138) | |

| 常数项 | −0.023 | −0.020 |

| (−0.677) | (−0.587) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 |

| 企业固定效应 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 |

| 观测值 | 11393 | 11393 |

| R2 | 0.363 | 0.363 |

本文以2011年《社会保险法》的实施为准自然实验,利用双重差分法系统考察了劳动保护力度的加大对企业金融资产投资的影响及其机制。研究发现,《社会保险法》的实施显著提高了企业金融资产配置水平,且该结论在经过一系列稳健性检验后依旧成立。机制检验表明,《社会保险法》实施强化了企业所面临的融资约束,具有预防动机的企业会通过金融资产投资来进行流动性管理,相比之下,企业通过增持金融资产来攫取收益的投机动机并不明显。进一步研究发现,《社会保险法》的实施对企业金融资产投资的促进效应存在显著的差异性效果,具体来说:面对《社会保险法》这一冲击,具有信贷扶持优势的国有企业融资约束加剧空间更大,劳动保护的金融资产投资效应更为凸显;对于所在地区税收征管强度大的企业,《社会保险法》的实行对其金融资产投资的诱发作用更显著。效率效应考察发现,《社会保险法》实施后,企业管理层出于预防动机增加金融资产的持有,但并未同时提高金融资产投资效率。

本文具有如下政策启示。第一,持续优化社会保险负担,合理降低企业成本。2019年国务院办公厅印发《降低社会保险费率综合方案》明确指出,要“统筹考虑降低社会保险费率,确保企业特别是小微企业社会保险缴费负担有实质性下降”,党中央曾先后7次部署降低社保费率。

| [1] | 杜勇, 张欢, 陈建英. 金融化对实体企业未来主业发展的影响: 促进还是抑制[J]. 中国工业经济, 2017(12): 113–131. |

| [2] | 顾雷雷, 郭建鸾, 王鸿宇. 企业社会责任、融资约束与企业金融化[J]. 金融研究, 2020(2): 109–127. |

| [3] | 胡奕明, 王雪婷, 张瑾. 金融资产配置动机: “蓄水池”或“替代”?——来自中国上市公司的证据[J]. 经济研究, 2017, 52(1): 181–194. |

| [4] | 刘贯春, 叶永卫, 张军. 社会保险缴费、企业流动性约束与稳就业——基于《社会保险法》实施的准自然实验[J]. 中国工业经济, 2021(5): 152–169. |

| [5] | 彭俞超, 韩珣, 李建军. 经济政策不确定性与企业金融化[J]. 中国工业经济, 2018a(1): 137–155. |

| [6] | 彭俞超, 倪骁然, 沈吉. 企业“脱实向虚”与金融市场稳定——基于股价崩盘风险的视角[J]. 经济研究, 2018b, 53(10): 50–66. |

| [7] | 汪伟, 张少辉. 《社会保险法》实施是否缓解了企业投融资期限错配[J]. 财贸经济, 2022, 43(3): 34–49. |

| [8] | 谢富胜, 匡晓璐. 制造业企业扩大金融活动能够提升利润率吗?——以中国A股上市制造业企业为例[J]. 管理世界, 2020, 36(12): 13–28. |

| [9] | 许红梅, 李春涛. 劳动保护、社保压力与企业违约风险——基于《社会保险法》实施的研究[J]. 金融研究, 2020a(3): 115–133. |

| [10] | 许红梅, 李春涛. 社保费征管与企业避税——来自《社会保险法》实施的准自然实验证据[J]. 经济研究, 2020b, 55(6): 122–137. |

| [11] | 张成思, 张步昙. 中国实业投资率下降之谜: 经济金融化视角[J]. 经济研究, 2016, 51(12): 32–46. |

| [12] | Almeida H, Campello M, Weisbach M S. The cash flow sensitivity of cash[J]. The Journal of Finance, 2004, 59(4): 1777–1804. |

| [13] | Cui C Y, John K, Pang J R, et al. Employment protection and corporate cash holdings: Evidence from China's labor contract law[J]. Journal of Banking & Finance, 2018, 92: 182–194. |

| [14] | Deng L X, Lai S J, Liu S A, et al. Social insurance premiums and corporate cash holdings: Evidence from social insurance law in China[J]. Economic Modelling, 2022, 114: 105944. |

| [15] | Gao H S, Hsu P H, Li K. Innovation strategy of private firms[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2018, 53(1): 1–32. |

| [16] | Liu G C, Liu Y Y, Zhang C S, et al. Social insurance law and corporate financing decisions in China[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2021, 190: 816–837. |

| [17] | Mertzanis C. Financialisation, institutions and financing constraints in developing countries[J]. Cambridge Journal of Economics, 2019, 43(4): 825–866. |