2024第46卷第2期

2.云南财经大学 旅游文化产业研究院, 云南 昆明 650221

2.Institute of Tourism and Cultural Industry, Yunnan University of Finance and Economics, Kunming 650221, China

当今互联网正从Web 2.0向Web 3.0转型,全球企业都在积极探索虚拟运营和在线办公新模式,随之出现的去中心化自治组织(decentralized autonomous organization,DAO)有其实践发展需求的时代背景。作为Web 3.0的重要创新,DAO迄今已覆盖全球上万个在线社区,其资产规模逾百亿美元。在红杉资本、a16z等投资机构的推动下,越来越多的人将DAO视为一种超越公司的组织形式。从目前对DAO的研究来看,在信息技术、加密经济学、社会学、法学、伦理道德和政治学等领域已有一系列成果,而鲜见关于其管理学原理的溯源分析,现有研究尚无法从组织层面回答DAO替代公司制的可能性。一方面,尽管DAO以其概念的新颖性在短时间内迅速升温,其本质仍是集合而成的个体围绕某个目标协同行动而形成的组织,它是否是一种新的管理范式,或是对组织边界的拓展与延伸,需要回到管理科学的框架内寻找答案。另一方面,公司制仅为法律认可的三种商业组织中的一种,相关研究不足以涵盖所有组织形式。公司制并非商业组织的终极形态,人类组织的协作方式会随着技术的发展不断更迭,而DAO正是这种迭代的产物,它的实践经验和理论启示亟待进一步挖掘。本文抱持一种谨慎开放的态度,基于价值中立原则,遵循理论分析实践、实践检验理论的思路探寻DAO替代公司制的可能性。为此,本文在文献梳理和案例分析的基础上,揭示DAO的定义、特征和运行机制,从管理科学的视角对比DAO与公司制的异同,深入基础理论辨析DAO的优势与劣势,以期能够客观评价DAO的理论贡献和实践意义,为后续研究提供依据和参考。

二、何为DAO?(一)关于DAO的共识

Larimer(2013)首次提出去中心化自治企业(decentralized autonomous corporation,DAC),后由Buterin(2014)扩展为去中心化自治组织(decentralized autonomous organization,DAO)并发表在《以太坊白皮书》中。2016年5月,全球首个去中心化的风险投资基金The DAO问世,标志着去中心化自治组织正式落地(陈加友,2021)。根据DeepDAO平台的统计,截至2023年4月,全球已有超过1万个不同形式的DAO存在,其总资产约265亿美元,代币持有者约达690万人,且数据仍在持续增长

| 作者与文献来源 | 定义 |

| Samman和Freuden,2020 DeepDAO平台 | DAO是一种将操作规则和组织逻辑编码为区块链上的智能合约的组织,其特点是分散化、透明性和独立性,最终目的是非中央控制的决策和治理。它可描述为一个生活在互联网上并自主存在的实体,其本质是建立在分布式网络上的智能合约的集成。 |

| Ethereum,2022 Ethereum平台 | DAO是与全球志同道合的人合作的一种有效且安全的方式。它是由全体成员共同拥有和管理的互联网原生企业,未经小组批准任何人都无权访问,其决策由提案和投票管理以确保每个组织成员都有发言权。DAO的一切都是公开的并由其代码约束支出规则。 |

| Aragon,2021 Aragon平台 | DAO可简述为一个拥有共享加密钱包的在线社区。DAO这三个字母中的D代表“由多个代理控制的去中心化结构”,A代表“拥有自我管理或控制自己事务的自主权”,O代表“具有统一目的的一群人构成的组织”。 |

| Graves等,2021 Decrypt媒体 | DAO是一种分散控制而非等级化的商业结构,它通过智能合约进行组织,由加密持有人管理并建立在区块链上自动执行组织规则,参与者使用代币就资金分配等问题进行投票。 |

| Chitra,2021 Future媒体 | DAO是由具有共同利益和一致激励措施的人群构成的,它没有单一领导者或单个失败节点,几乎完全由代码运行。DAO通常并不完全自主,它需要有人创建决策框架,以确保DAO能有效管理并实现财务激励。 |

| Wang等,2019 IEEE Transactions on Computational Social Systems | DAO的治理和管理是分散的、没有中央控制的、建立在区块链中存储和执行智能合约编码的自动规则。它能够使成员基于链上(机器共识)和链下(投票权)的系统自主工作。这种治理机制支持社区决策并推动成员间的分布式信任。 |

| 丁文文等,2019 《智能科学与技术学报》 | DAO是将组织不断迭代的管理和运作规则(共识)以智能合约的形式逐步编码在区块链上,从而在没有第三方干预的情况下,通过智能化管理手段和通证经济激励,使得组织按照预先设定的规则实现自运转、自治理、自演化,进而实现组织的最大效能和价值流转的组织形态。 |

| 李娟娟等,2022 《智能科学与技术学报》 | DAO是基于区块链技术的新型组织形态,具有开放自治的鲜明特点。DAO将组织管理功能规约为若干管理条款,利用代码化、程序化的智能合约运行方式实现自主自治,并通过群体性协作形式产生相应的管理决策,从而使得组织发展不再受层级结构中单向决策模式面临的个体智慧约束。 |

| 资料来源:作者根据相关文献资料整理。 | |

(二)DAO的基本特征

关于DAO的特征,丁文文等(2019)尝试从分布式与去中心化(distributed and decentralized)、自主性与自动化(autonomous and automated)、组织化与有序性(organized and ordered)、智能化与通证化(intelligence and tokenization)四个方面阐述,但这未能严格区分每组词义的区别。最新成果来自Santana和Albareda(2022)的研究。该项研究的作者检索了222篇DAO和区块链相关文献,通过识别文章结构、理论和研究差距,以筛选出的121篇核心论文作为批判性阅读和解构的对象,提出DAO的去中心化、自动化和自治三个基本特征。

1.去中心化——角色与任务

可将DAO视为一个数字化的P2P社区,其成员采用不同角色和自动化任务完成组织的各项职能(Hassan和De Filippi,2021)。它能够在没有任何正式的管理层级、集中控制和第三方干预与监督下,就共享目标开展合作(Singh和Kim,2019)。不同于传统组织,DAO没有董事会和CEO做决策,它由整个P2P社区成员进行投票和集体决策(Wang等,2019)。也有学者认为DAO并非完全去中心化和无等级制,尽管它不比其他组织严格,但其创始人或开发者在社区内依然有强大的影响力(DuPont,2019)。DAO的角色和任务通常包含以下四种:

其一,创始人:在社交媒体上发布“DAO白皮书”的人。他们向投资者展示并传播DAO的目标、规则、技术路线、投资信息等,并开放区块链与智能合同的源代码,以吸引感兴趣的开发者合作。其二,投资者:投资某个DAO并持有其代币的人。他们通过投资一定数额的加密货币(如比特币、以太坊等)来购买相应的代币,并成为这个DAO的成员。投资者可通过代币实施投票、交易、提案等行为,参与DAO的治理和集体决策。其三,开发人员:维护DAO正常运营的工作人员。他们将“DAO白皮书”的规则以智能合约的形式创建和部署在区块链上,并负责编码未来可能出现的变化和新协议。其四,矿工:区块链上加密货币的投资者。他们使用自己的电脑建立分布式账本,以验证和记录DAO成员的所有交互行为,如买卖、代币交换、投票和提案等。挖掘通过共识算法自动实现,交易行为不可篡改。

2.自动化——区块链技术

从技术实现的角度看,DAO的自动化运作离不开智能合约。智能合约是一种可编程协议,作为DAO的核心工具,它将白皮书上的内容转为计算机代码并部署到区块链上,使其能在无中央权威控制下自动执行——这即“代码即法律”(code is law)原则(Lessig,1999)。DAO的自动化主要依赖于分布式账本技术(distributed ledger technologies)、机器共识机制(machine consensus mechanisms)、人工智能匹配(intelligent matching)和其他发展中的区块链技术(Santana和Albareda,2022)。基于开源代码自主控制的智能合约,能够保障相关操作在执行、变更和记录上可追溯和不可逆转,以此推动交互过程的公开透明并促进分布式信任(Wang等,2019)。

3.自治——代币经济

简单来说,DAO的自治是将链上机器治理和链下人类治理相结合,实现人机共治(De Filippi和Loveluck,2016)。可将该逻辑解释为“人类自主决策,机器自动执行”。所谓机器治理,即通过智能合约在链上编码自动执行;而人类治理则作为必要的补充,在链下的社交平台或网络论坛上对提案进行投票和集体决策(DuPont,2017)。之后,新的决策又将编码到区块链上,经由智能合约自动履行。“投票”作为链下决策到链上执行的核心环节,必须经由一种特殊货币(token)来完成操作。产学两界有将token译为通证,或用加密货币(cryptocurrency)/虚拟货币(virtual currency)代指,本文统称为代币。每个DAO都创建了自己的代币(DuPont,2019),它代表了投资者“可转让的数字资产和权益证明”(Wang等,2019),一般不能直接购买。用户需将法币兑换为少数几种广为认可的稳定币(如USDT、USDC等)或主流代币(如BTC、ETH等),再购买某个DAO的代币以获得成员身份。成员持有的代币数量和份额即代表对该组织的所有权和投票权。DAO的代币只能在内部流通,其收益和激励也会通过代币反馈持有人,提现需遵循原路径返回。

简而言之,作为一种去中心化组织,DAO不存在中央集权式的领导者或管理机制,它通过智能合约实现自我控制,并借助代币实现人机共治;DAO的运行过程公开透明且不可篡改,自治原则表现为人类自主决策、机器自动执行。

(三)DAO的运行机制

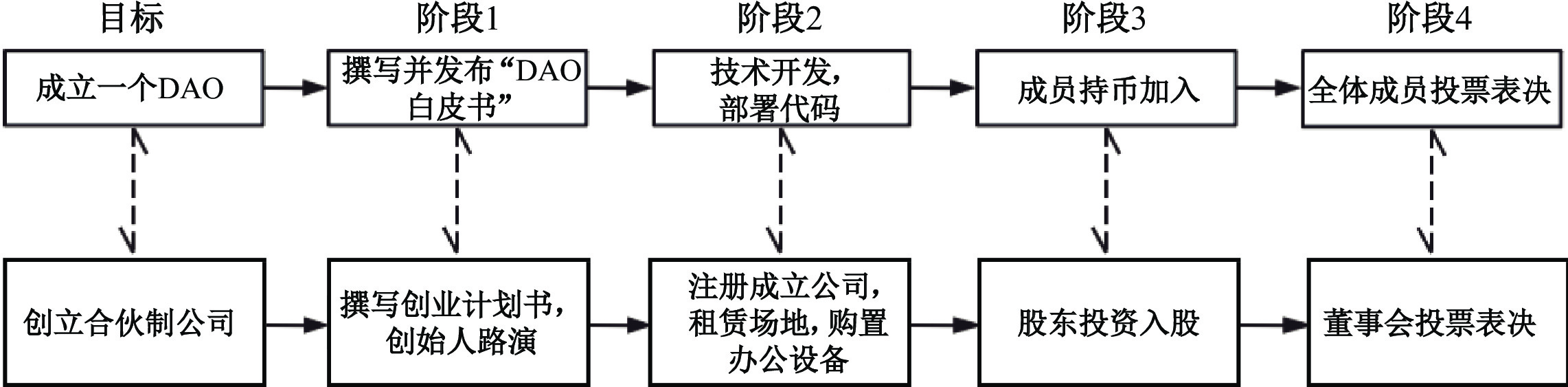

某种程度上,创建DAO与成立公司非常相似(参见图1):其一,创始人有明确的动机和目标,并将相关规则、技术路线、投资计划等撰写为“DAO白皮书”;其二,开发人员把白皮书中的内容编码为智能合约后再部署到区块链上,发布相应的代币;其三,认同组织愿景的人通过购买代币成为DAO的成员;其四,组织规则通过智能合约自动履行,成员通过协商与投票的方式集体决策。表决阈值首次出现在以太坊发布的白皮书中:超过67%的成员或股东有权使用组织基金并修改其代码,系统会储存旧合约的更改记录并执行新合约。Buterin(2014)指出,持股超过2/3的“代表团”虽然存在流动民主风格,但是也可将其概括为“董事会”概念。从这个角度看,DAO的决议过程与公司董事会基本一致。

|

| 图 1 DAO与合伙制公司的创建过程 |

关于DAO的运行机制,可通过三个案例来说明:

案例1: 2016年4月,Slock.it公司创建了全球首个去中心化自治组织The DAO及名为DAO的代币,约1.1万人在28天内融资超过1.6亿美元。它的初衷是构建一种全新的资产管理方式:在区块链上发布智能合约进行融资,投资者以集体决策方式对投资标的达成共识;合约中的splitDAO函数允许投资者在不同意投票结果时自主分裂出主账户并创建子账户,使其与分裂后实施的投资项目无关,但仍可获得已投资项目的红利(朱晓武和魏文石,2021)。然而,该函数的代码漏洞导致The DAO成立48天后1/3的资金被盗取。为避免更大的损失,以太坊基金会以85%的算力达成回撤,此即著名的以太坊分叉事件。同年,The DAO项目宣告失败。

案例2: 成立于2021年11月的ConstitutionDAO是一个自发涌现的民间组织,其目的是在苏富比拍卖中竞购美国宪法第一版印刷本。如果竞拍成功,该组织将集体拥有这份副本并向公众展示。为此,ConstitutionDAO发布了名为PEOPLE的代币,并在成立8天内融资超过4000万美元,共1.7万人参与。最终该藏品以4320万美元的价格被私人买家购得,ConstitutionDAO竞拍失败,社区于11月24日宣布停运并无限期向贡献者退款。

案例3: 为营救维基解密创始人Julian Assange,其家族成员于2021年12月发布了AssangeDAO,并在2个月内募集到价值5500万美元的以太币。然而这笔资金没有直接用于法律援助,而是通过拍卖行购入艺术家Pak的数字藏品“Clock”,随后社区才发布了名为JUSTICE的代币。根据组织规则,拍卖收益被指定用于Wau Holland基金会,该基金会自2010年以来一直为Assange的法律辩护筹集捐款。AssangeDAO因未遵守事先公布的融资计划而饱受争议,其“曲线救国”的资金用途也引起了参与者的恐慌和猜疑。官网显示AssangeDAO目前仍在运行,但其代币已跌破发行价格。

种种迹象表明:DAO因强大的灵活性和组织柔性能在短期内取得巨大成功,也会出于代码漏洞导致资金损失、资金透明导致拍卖失败等多种原因而迅速失败或解散。从上述案例的共性看,DAO的运行机制可归纳为三个要素:共识形成规则、算法保障信任、代币绑定利益。具体而言,首先,DAO的创立基于参与者的共识。没有共识则无DAO,成员加入以承认共识为前提,据此形成早期的组织规则。其次,DAO的运行不受人为因素影响,而是基于智能合约自动执行。自动化治理能使语言不同的成员共同参与到组织治理中(Buterin,2014),这有助于改善陌生成员间的信任问题。遍布全球的参与者能在极短的时间内完成巨额融资,离不开共识算法带来的分布式信任。最后,DAO的运行必须通过代币形成利益关联。代币作为社区专属的权益证明,是成员参与提案、投票和获利的唯一工具,也是实现全员激励的必要手段。由于DAO在实践中不断发展和变化,这三个要素是否充分还有待观察。本文归纳的三个要素是基于DAO的运行现状而提出的管窥之见,希望有抛砖引玉的效果。

三、DAO与公司制的异同比较毋庸讳言,学界对DAO的研究尚处于起步阶段。Santana和Albareda(2022)基于文献分析总结了四个与DAO密切相关的理论视角,即交易成本理论、集体行动理论、委托代理理论、社会物质理论;国内学者从DAO的基本概念(丁文文等,2019;刘涛和袁毅,2022)、法律性质(郭少飞,2020;陈吉栋,2020)、治理机制(陈加友,2021;周卫华和康伟婷,2022)、共识模型(朱晓武和魏文石,2021)等方面开展了研究。自17世纪东印度公司成立以来,现代公司制历经400余年的演化发展,形成了较为严密的理论体系,并积累了丰富的实践经验。相较之下DAO的历史不过6年,虽然使用了前沿的区块链技术,但其思想在旧纸堆中并非独创。早期不断失败的项目也表明,DAO的管理经验和运营效果远不如公司制完备。为了更深入地分析DAO的内涵与前景,从管理者、决策、组织、领导四个方面讨论DAO与公司制的异同不无裨益。

(一)管理者

斯蒂芬·P. 罗宾斯和玛丽·库尔特(2012)将管理者定义为“通过协调和监管其他人的活动以达到组织目标的人”。这是一个相对于作业人员而言的概念,组织中有管理主体,就有管理客体,即一般所说的员工。1841年的马萨诸塞车祸事件,导致企业中第一次实行所有权与管理权分离,老板交出管理权,企业另聘具有管理才能的人管理。这次分离是现代公司制的里程碑事件,它正式承认了独立的管理职能和专业的管理人员,横向管理分工开始出现,这不仅提高了管理效率,也为企业组织形式的进一步发展奠定了基础(周三多,2018)。时至今日,公司内部普遍由所有者、管理者和执行者构成。DAO与公司制的首要不同在于,DAO中没有被管理者,每个人都是所有者、管理者和执行者。故在DAO中没有“打工”概念,成员人人都是老板,他们共同管理组织。现代公司制严格区分股东、高管和员工,DAO成员集三重身份于一身,前者实现了所有权与管理权的分离,后者则合二为一。

从“所有权—管理权”的角度,DAO与公司制的区别主要体现为两权是否合并,但其根本则是组织形式的不同。从企业的演化史看,早期商业组织基本上以家庭手工作坊为主,工业革命之后才开始向工厂制转变。现代公司制的转折点是所有权与管理权的分离,至今不过180余年历史。尽管公司制是今天最常见的商业组织形式,但公司仍属于企业的范畴。法律基于权力主体和责任范围的不同对企业形式进行划分:(1)权力归个人所有为独资制,投资者对企业债务负无限责任;(2)权力归少数人所有为合伙制,合伙人对企业债务负连带无限责任;(3)权力归多数人所有为公司制,股东以其出资额为限对公司承担有限责任。

法学研究之所以关注DAO的组织形式,乃基于对其合法性的考量,即一旦DAO涉嫌违法,应该由谁来承担责任。管理学则更关注DAO的权力划分,它基于合法假设探寻DAO的决定权归谁所有。总体上看,采取学徒制的家庭式作坊通常对应独资企业和个体工商户,合伙制常见于经营风险较小的律师事务所和会计师事务所,它们在所有权和管理权上是统一的。由于DAO是多人所有的共同治理,其组织形式更倾向于合伙制。以此观之,DAO与公司制的不同又可理解为合伙制与公司制的不同:在管理学视角下,两者体现为所有权与管理权的分离或合并;在法学视角下,两者体现为权力主体和责任范围的不同。

(二)决策

无论何种形式的组织,都会面临“要做什么”和“如何去做”的问题,组织的存在是为了达到某个特定的目的,管理者必须清晰定义这个目的以及实现它的方式。以西蒙为代表的决策理论学派认为管理的本质就是决策,决策贯穿管理的全过程,是其他所有管理职能的依据和基础(Simon,1960)。从决策的基本要素看,DAO与公司制的差异主要有以下三个方面:

1.就行为主体而言,DAO和公司的决策者都是管理者,两者区别在于决策权是“全部人”还是“少数人”所有。DAO的管理者是全体成员,公司的管理者则由独立的专业人员担任。

2.就决策依据而言,两种组织的决策水平都依赖于信息数量和质量,更会受到内部信息不对称的影响。以委托代理问题为例,员工在不完全监督下有从事不诚实或不合意行为的风险。同样,管理者也会刻意隐瞒一些信息。在此情形下,公司内部信息不对称是主观意志造成的。客观上,即使管理者和员工都有足够诚实的倾向,在科层制的官僚体系中依然会出现信息遗漏与失真。与此不同,DAO的初衷和机制都是为了降低信息不对称。首先,区别于公司制,DAO不存在雇佣关系。如果成员有主观欺骗或隐瞒的动机,他需要以自己的真实投资和预期收益为代价实施隐蔽性行为,这显然是不划算的。其次,DAO的底层技术天然具备信息透明的属性,单个节点几乎不可能篡改信息,分布式账本则能保证每个人看到的组织信息是相同的,这样可以有效缓解道德风险和逆向选择等问题。

3.就决策方法而言,DAO的集体决策适用于对新提案的投票,主要包括“一人一票”(1P1V)和“一块一票”(1D1V)两种方法。一方面,1P1V遵循直接民主原则,其本质与两千年前的雅典公民大会别无二致。随着时间的推移,一些DAO意识到让所有人对所有事项进行投票是不切实际的(Samman和Freuden,2020),遂尝试从直接民主转向代议制民主,即多数成员将投票权委托给少数投票代表。这样一来,DAO的投票代表与公司管理人员别无二致,组织决策不需要让每个人都参与,决策权由组织任命或选举产生的少数人行使。另一方面,1D1V机制下投票权与股权直接挂钩,最终导致投票成为“富人游戏”。为避免“巨鲸”垄断话语权,一些DAO开始尝试“二次方投票”(quadrac voting)。简言之,二次方投票允许单个成员为同一选项重复投票以表达其意愿的强烈程度,同时其边际成本呈现递减趋势。在总成本相同的情况下,投票人越多,票数越高。此外DAO还会采用全息共识、信念投票、怒退机制、加权投票与声誉投票、知识可提取投票等方法。

公司制的集体决策包括且不限于头脑风暴法、名义小组技术、德尔菲技术、波士顿矩阵、政策指导矩阵、收益与遗憾矩阵、多阶段决策树等方法。这里存在一个关键的差别:公司制的决策是就“如何针对具体问题给出具体方案”而形成的方法论,DAO的所有方法则是围绕“如何投票”这个问题。因此可以说,DAO采用的多种投票制几乎未见于公司制中,因为公司制的决策并非以民主为前提,无需考虑“老板跟所有员工开民主大会商议如何投票更公平”;公司制的决策方法同样鲜见于DAO,因为DAO的投票制度更关注“机制本身是否民主”,而非针对组织经营问题给出特定的技术解决方案。

(三)组织

DAO本质上完全符合管理学对组织的定义:组织是两个以上的人在一起为实现某个共同目标协同行动的集合体。“某个共同目标”即为DAO的共识。组织目标一经确立,管理者就必须设计合理的组织结构,确保组织资源能够有效转化为对目标的贡献。公司制在长久的实践中形成了以科层制为代表的中心化结构,它以专业化分工和统一指挥为原则,通过管理幅度区分锥形或扁平式组织形态。虽然不同组织在部门化和层级化上有所区别,集权性的中心化管理仍是现代公司制的基石。与此不同,DAO中不存在层级化的管理架构(Chohan,2017),它通过网络节点之间的交互、竞争与协作来实现组织目标(丁文文等,2019)。换而言之,公司制与DAO在组织设计上的区别在于,前者遵循中心化原则而后者遵循去中心化原则,它们在组织结构上表现为机械模型和有机模型。

去中心化原则在传统商业组织中虽不常见,其渊源在产学两界却不陌生。20世纪80年代,Welch在改造通用电气时就提出了无边界组织(boundary-less organization),它可视为不被各种预先设定的横向、纵向或外部边界所定义或限制的组织(Dess等,1995)。20世纪90年代,Davidow和Malone提出了虚拟组织(virtual organization),它是指一些独立的厂商、顾客甚至竞争对手通过信息技术连接的临时性企业网络,以达到共享技术、分摊费用和满足市场需求的目的(Byrne,1993)。虚拟组织以市场组合的方式替代传统的科层式结构,进而拥有了强大的灵活性和柔性,其缺点是缺乏中央控制而导致整体可控性太差。与此同时,学界又提出了网络组织(network organization),它是一种由多个活性节点连接构成的复杂网状组织系统,节点间基于自身目的和需要相互作用,遵循明确或默认的、半强制性的组织协议或规则运行(邱昭良,2006)。网络组织以自愿参与或退出、自主决策、相互信任、互利互惠为基本原则,是一种介于市场与公司之间的中间组织,并衍生出“中等强度的动机、命令控制、自治和协调”(李维安和邱昭良,2007)。表2对无边界组织、虚拟组织、网络组织的基本概念进行了总结。

| 组织类型 | 内涵 | 特点 | 文献来源 |

| 无边界 组织 | 在组织构建时,不按照某种预先设定的结构来限定组织的横向、纵向和外部边界,而是力求打破边界以保持组织的灵活性并实现最有效的运营。 | 打破传统组织的五种边界,形成新的边界; 更易于信息、资源及能量的渗透扩散; 强调速度、弹性、整合和创新; 技术基础是计算机网络化; 形式多样,具有不定性。 | 王松涛,2008 |

| 虚拟组织 | 多个相互独立的企业或其他实体组织,以各自的核心能力为基础,为达到共同的目标(抓住市场机遇)而共享信息、整合资源、分摊费用,以计算机网络为支撑的一种新型组织模式,当目标达成后,这种组织会自动解体。 | 组织的动态性和虚拟化; 侧重知识技能,强调学习性; 各成员核心能力的集成性; 目标导向性,任务完成后随即解散; 反应敏捷,灵活控制; 依赖网络技术并支持分布式的开放环境; 强调团队精神和系统协同性; 产权关系灵活开放; 企业文化多元性。 | 修国义,2006 |

| 网络组织 | 把经济活动看作由活性节点的网络联结构成的有机的组织系统,信息流驱动企业网络组织运作,企业网络协议保证组织正常运转,组织通过重组来适应外部环境,成员通过合作创新实现组织的目标。 | 网络组织由活性节点构成; 成员之间相互依赖; 构成网络组织的实体之间存在多种连接; 组织具有持续互动性(动态性); 比市场的管控能力更强,比公司的灵活性与适应能力更好(中间性),并且依赖行动主体的“自治”。 | 李维安和邱昭良,2007; 林润辉和李维安,2000 |

| 资料来源:作者根据相关文献资料整理。 | |||

上述三种组织虽未明确提及去中心化,却与DAO有着异曲同工的精神内核:首先,从无边界组织视角看,DAO构建时没有遵循既定的组织结构,打破了传统组织的多种边界,实现了跨国组织虚拟化经营;其次,从虚拟组织视角看,DAO兼具动态性和虚拟化特征,有明确的目标导向,产权关系灵活开放并支持分布式的运营环境;再次,从网络组织视角看,可将DAO视为某种有机的复杂网络系统,成员即组织内的活性节点,他们相互依赖并遵循默认的组织协议。DAO运行所依赖的智能合约,基本符合虚拟组织中的“业务合同网”和网络组织中的“企业网络协议”的特征,它们都是以合约形式规定行为主体间的关系。也有学者在早年的文献中指出,此类组织运转的前提是网络技术和企业信息化的普及,随着区块链的进步与推广,DAO正在将20世纪的理论设想变为可以观测的现实。

(四)领导

虽然DAO没有设定管理者,但这不意味着不会出现管理者。管理者的本质是依赖任命而拥有某种职位所赋予的合法权力,而领导者的本质体现在被领导者的追随与服从,它完全取决于追随者的意愿(周三多,2018)。进一步说,并非所有的领导者都是管理者,也不是所有的管理者都是领导者,因为一个群体的领导者可以通过正式任命的方式出现,也可以从群体中自发产生(斯蒂芬·P. 罗宾斯,1997)。传统理论认为,领导力来源于法定性权力、奖赏性权力、惩罚性权力、感召性权力和专长性权力,前三者常见于组织任命的正式领导者,后两者则不受限于地位或职位,非正式领导者同样可以拥有——很多时候,他们的影响力比正式领导者更为重要。

一方面,从DAO的发展趋势看,其中出现领导者和追随行为是一种自然涌现。随着代议制民主的出现,被选举出来的委托投票者被称为代表(delegate),有些社区(如BanklessDAO等)将领导者称为项目负责人,他们通常是提案的作者并须对项目进展和支出情况做出说明。实践中由于直接民主制导致选民参与度较低,那些具备某方面专业能力和感召力的个体,很有可能成为社区的关键意见领袖(KOL),这等同于公司中的非正式领导者。另一方面,尽管DAO未设置法定性的管理权限,但根据规则,2/3的股份即可通过提案或变更组织条款(Buterin,2014)。理论上说,如果有少数人持股超过67%,他们将不可避免地成为DAO实际意义上的领导者和控制人,其权力无异于公司中的正式领导者。

四、DAO存在的内在冲突(一)消除委托代理的代价:丧失专业化管理

委托代理问题是现代公司治理的关键之一。公司所有权和管理权分离后,由于信息不对称或利益冲突,代理人的自我利益与委托人的利益相悖,二者间的信息不对称可能促使代理人通过资源不当配置等行为侵害委托人的利益(Eisenhardt,1989)。多年来学界一直尝试改善委托代理问题,但在现行公司制中无法将其完全消除。从二律背反的观点看,它表现为同一前提下的两个论证链条相互矛盾,但每个论证似乎都非常合理。一方面,所有权与管理权分离,承认了管理职能的独立性和专业性,提高了管理效率,是现代公司治理的基石;另一方面,所有权与管理权分离,使委托人和管理者间因信息不对称产生委托代理问题,最终侵害了公司利益。客观地看,现代公司制是一种对立统一的矛盾体,其二元性表现在两权分立带来的优势与缺陷,它们就像硬币的两面,不可能消除其中一面而仅保留另一面。只要委托人和代理人之间存在博弈关系,该问题就无法被彻底解决。

DAO的出现或提供了另一种思路。如果合并所有权和管理权,是否就可以规避委托代理问题?DAO的运行机制公开透明,所有成员既是所有者又是管理者,理论上应该没有信息不对称和道德风险。该逻辑已被一些研究成果证实。例如,一些学者认为区块链和DAO显然解决了委托代理问题(Hsieh等,2018),智能合约和共识机制可以通过编码所有权和管理规则来实现委托代理关系的自动化(Buterin,2014),这减少了双方之间的机会主义行为(Tapscott和Tapscott,2017)并提供了所有数据的透明和完整性(Yermack,2017)。对此也有学者提出了反对意见,他们认为DAO的委托代理问题可能变得更加复杂(Murray等,2021),开发者的权力将进一步扩大(Kotsialou等,2018),或可通过控制51%的区块链引发系统安全问题(Murray等,2021)。

即使DAO能消除委托代理问题,也不意味着它没有其他缺陷。从准入机制看,DAO基本上是无许可的,用户只需同意遵守公开声明或购买代币就能加入,这个过程对参与者的资质和能力证明没有要求。尽管每个人都是管理者,但DAO没有公司制所具备的成熟的人力资源管理体系,这意味着它很难基于专业化分工建立竞争优势并甄选出有管理才能的人。如果通过人工干预选出管理者,则与DAO的去中心化精神相悖。以下事实是不言而喻的:DAO无法保证每个成员都具备学术和实践意义上的优秀管理者所掌握的专业能力,因此在“管理的专业性/独立性”和“去中心化”之间,DAO面临两难选择。与公司制的二元性类似,DAO无法在消除委托代理问题的同时具备专业的管理能力。从管理思想史看,所有权与管理权合并非DAO所独有,与其说是创新,不如说是对早期公司制的一种回归。

(二)民主投票真的民主吗:马太效应和投票悖论

上文提及DAO的链下治理是通过投票实现集体决策,每个成员的投票权重取决于他持有代币的份额,这是DAO治理的基础规则。对此不妨以多数民主制国家的选举机制为参考,公民拥有投票权并遵循一人一票原则。如果根据个人资产重新设定投票权重,显然无法再称其为民主国家。贫富差距会使富人阶层完全掌控投票结果,平民拥有的影响力微乎其微,进而不再愿意参与公投。根据国际民主和选举援助研究所的统计,全球民主国家中大约有30%的合格选民不参与投票(Solijonov,2016),DAO的问题弗如远甚。这将引向一个更严重的问题:以去中心化和民主精神自居的DAO,是否最终会演化为寡头政治?

基于前文的讨论,67%的投票阈值无法保证话语权不被垄断。在现实生活中,人们在购买力上存在差异,当DAO的资产和成员数量达到相当规模时,不可避免会出现寡头—散户分布和大股东垄断情形。笔者在分析DeepDAO上排名前十的DAO的股权分布后发现,它们无一例外形成了寡头政治格局(参见表3)。与此同时,该平台上4830个DAO的总资产约为95亿美元,而前10个DAO的总资产就超过了70亿美元,这意味着0.2%的DAO占据了73.7%的资产,马太效应十分明显。当下的DAO无论在资产占比还是股权分布上,都形成了典型的中心化局面,完全背离了去中心化的初衷。

| 名称 | 资产规模($) | 成员总数 | 前十大股东人数占比 | 前十大股东资产占比 |

| Uniswap | 24亿 | 36.51万 | 0.0027% | 52.5% |

| BitDAO | 13亿 | 2.01万 | 0.049% | 83.4% |

| ENS | 11亿 | 16.03万 | 0.0062% | 82.8% |

| Gnosis | 9.47亿 | 2.08万 | 0.048% | 92.5% |

| Lido | 3.15亿 | 2.77万 | 0.036% | 55.3% |

| OlympusDAO | 2.34亿 | 1.75万 | 0.057% | 94.9% |

| Mango DAO | 2.18亿 | 1.14万 | 0.087% | 95.0% |

| Compound | 1.79亿 | 20.90万 | 0.0048% | 52.1% |

| Merit Circle | 1.78亿 | 0.82万 | 0.12% | 96.6% |

| Decentraland | 1.72亿 | 30.25万 | 0.0033% | 46.7% |

| 资料来源:数据来自DeepDAO平台统计(https://deepdao.io/organizations)和作者自行整理。 | ||||

民主制度的另一个问题是诞生于18世纪的孔多塞投票悖论,即多数原则没有产生可传递的社会偏好。假设存在这样一个DAO,它最初由三个权重相同的创始人成立,一人一票,遵循少数服从多数原则。在选择logo时,三个人对三种方案有不同的偏好排序:A(苹果>菠萝>笔),B(菠萝>笔>苹果),C(笔>苹果>菠萝)。根据少数服从多数原则,如果有两个人具备相同偏好即可选出logo,但事实是任意两两组合总能给出不同结果(AB—菠萝,AC—苹果,BC—笔),最终投票失效。广义上说,无论是直接民主还是代议制民主,多数原则本身无法回答社区真正想要什么结果。1951年,Arrow在《社会选择和个人价值》中探讨了这一问题,并在数学上严格证明了阿罗不可能性定理,即世界上不存在一种完美的投票制度。此外,2022年以太坊的两链合并促使“工作量证明机制”(POW)向“权益证明机制”(POS)转变,至于它是否会加剧DAO的马太效应还需视以太坊2.0计划的发展情况而论。目前来看,POW转向POS并未从根本上改变DAO的游戏规则,它们的区别在于前者控制算力,后者控制投票权。换言之,进攻POW要支付挖矿成本,进攻POS要支付现金成本,真实世界中两种模式都有可能出现少数人垄断的情形——机制只能保证游戏环境相对公平,游戏结果仍取决于玩家的实力差距。

(三)消除信息不对称的代价:低效决策和分散共识

通常情况下,“x个人基于y个因素从z种方案中选择一种”的问题可用多属性群决策(multi-attribute group decision making,MAGDM)求解,该方法常见于多位专家打分评估。DAO的情况与此不同,决策者并非专家,而是所有人基于所有信息共同决策。换句话说,MAGDM方法适用于“5个闺蜜基于7个因素在4家餐馆中选择一家”,DAO面临的是“300个闺蜜基于80个因素在40家餐馆中选择一家”,这无疑会从根本上改变决策性质。尽管上文指出DAO在获取情报和降低信息不对称上比公司制更有优势,然而收集信息只是手段,最终目的还是为了更好地决策。影响决策水平的不止是信息数量,还包括决策环境、组织特性、问题属性和决策者的心理与行为特征,人们不能仅凭信息优势断言DAO的决策机制优于公司制。

总体上,基于实践经验产生的管理学在百年内呈现出“理性”与“非理性”思维的交替更迭(高良谋,2021)。古典决策理论认为,作为“经济人”的决策者在充分了解全部信息情报的情况下,可以做出实现组织利益最大化的最佳决策。然而,该理论忽略了现实中决策时间和可利用资源的限制以及个人理性的局限性,因而逐渐被更全面的行为决策理论所代替。梅奥等人否定了古典理论中的“经济人”假设,后由西蒙发展为“有限理性”原则,承认决策者在识别和发现问题时容易受到知觉偏差的影响。当信息收集成本大于决策收益时,决策者通常无法获取所有信息情报,也难以制定全部备选方案,故在决策中遵循满意原则而非最优原则。从信息的完备性看,DAO似乎是对古典决策理论的回归,但忽略了非专业管理者不一定是理性人的事实。进一步说,古典决策理论还会面临这样一个数学上的P/NP难题:随着计算难度的提升,是否能在多项式时间内找出确定解?更多的信息情报意味着更长的决策时间,而人的知识、想象力和计算力是有限的,对于现实中非常紧迫的时间敏感型问题,DAO的决策机制很难保证所有人对所有信息的讨论能在时间约束下求出最优解。

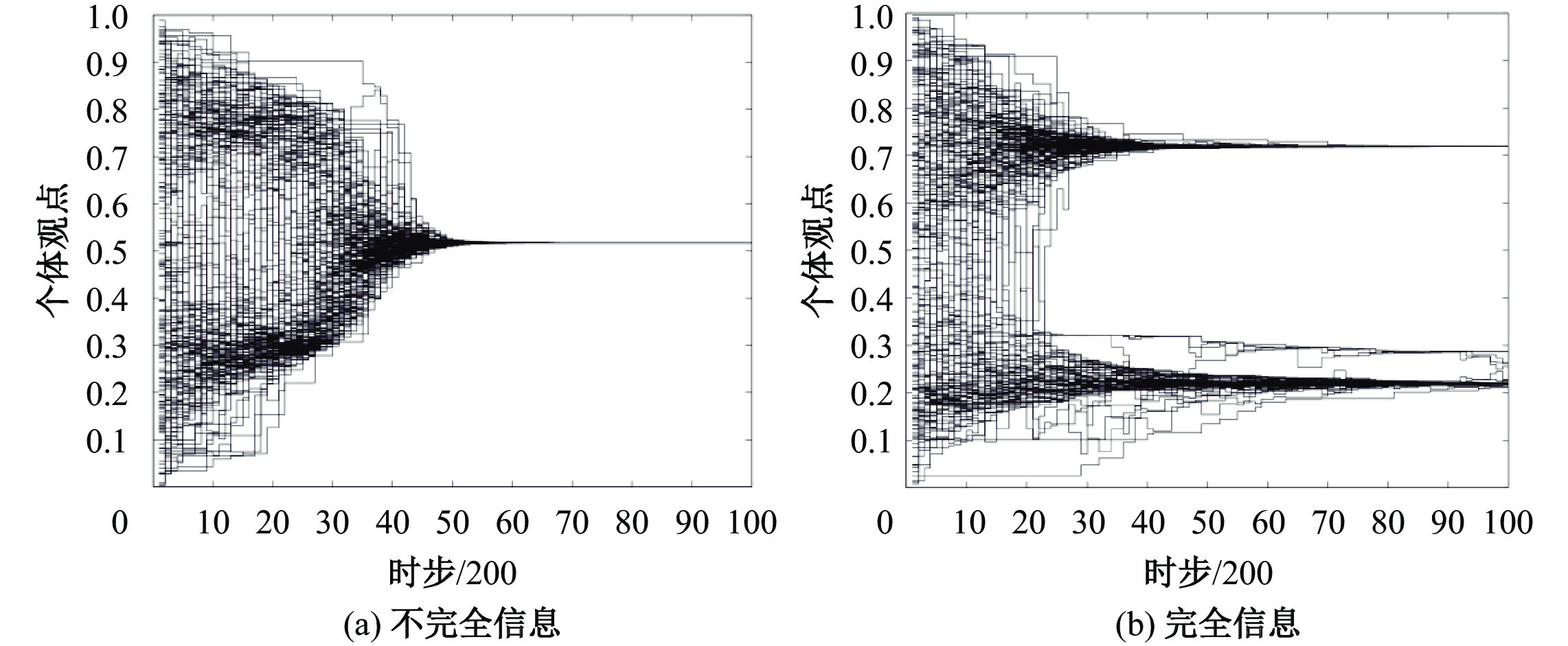

另一个重要的问题是,消除信息不对称是否利于组织更快形成共识?一个有力的证据来自对连续观点演化博弈模型的仿真实验(熊菲等,2011)。为了探寻网络舆论的演化特征,该研究模拟了网络论坛和博客等场合,人们公开发表意见,所有个体均可观察其他人的策略选择;而引入个体记忆后,局中人会根据其他个体的行动重新选择博弈策略,直至整个系统达成共识。蒙特卡罗仿真的结果是,不完全信息系统演化观点集中、宏观蔟的规模更大,比完全信息系统收敛速度更快、更容易达成共识(参见图2)。换而言之,系统在不完全信息状态下更容易收敛到一致状态,完全信息博弈需要更长时步达成共识,且终态仍存在大量孤立个体,当异质群体比例相近时观点蔟更为分散。

|

| 资料来源:熊菲等(2011)。 图 2 两种情况下系统内的共识形成 |

一个有趣的现象是,上述情况分别对应了公司和DAO的信息状态。不完全信息下的公司更容易就某件事达成共识,但不能保证该共识一定正确,故决策通常由更专业的领导者和管理者制定;具有完全信息的DAO则需要更长时间形成共识,且共识不一定收敛,最终可能形成对立观点。无论何种形态的组织,不能统一目标将导致多种决策并存,冗长的论证时间会带来高昂的机会成本,最终损害的是组织利益。公司制由于中央权力的控制,能够做出统一决策并督促全体成员执行,尽管不是每个人都赞同该决策。对于DAO而言,消除信息不对称的代价是无法保证每个提案都能收敛到唯一共识,这将对组织发展造成严重阻碍。

进一步说,如果降低信息不对称会带来诸多不便,这是否意味着DAO不应该实行信息完全透明?我们认为不是。其原因在于,信息不对称本身是中性的,不存在绝对的好坏之分。诸如“降低信息不对称有利于怎样怎样”之类的论述,乃基于“信息不对称是不好的”假设,但这个假设不一定成立。公司制经上百年的演化仍保留了信息不对称,说明信息不对称的存在自有其合理性。现实中,无论大国博弈还是投资竞拍都充满了信息不对称,DAO入局后的表现不足以说明信息不对称“好”或“不好”,只能说明这些应用场景并不适合DAO,我们更应该考虑什么样的环境有利于DAO发挥信息透明的特性。比如,第三方审计并强制公开的上市公司财报,有助于政府公信力建设的财政支出、反腐、招标等方面的信息披露;再比如,规则简单且无需频繁更改的学术引用网络,非竞争性/盈利性的NGO/NPO和慈善组织等。

(四)去中心化悖论——精英领导与乌合之众

去中心化或可追溯到对涌现和自组织的研究。自组织是指系统中自发形成的时空有序结构或状态,它是一种在没有中心控制、没有完全信息的条件下,仅通过微观个体的局部相互作用导致的系统全局结构的涌现(李劲和肖人彬,2015),该现象常见于自然界中蚁群、蜂群、鸟群等生物系统的聚集、迁移、合作觅食等行为。基于自组织现象充分开放、自主交互、去中心化控制、复杂多样及涌现等特点,丁文文等(2019)将其视为DAO的思维雏形。然而,即便蚂蚁觅食是一种没有中心控制的涌现,也不能否认蚁后在整个族群的中心地位——如果蚁后死亡,失去中央命令的蚁群会迅速灭亡。群体中的部分行为没有集中控制,不等于群体就没有中心,故不能将蜂群、蚁群视为去中心化组织。事实上,自然界的许多物种都形成了中心化的社会结构,如人群、猴群、狮群等都具备明确的等级制度与分工。若把生物进化看作一个漫长的自组织过程,中心化与去中心化只是进化方向不同,并无优劣之分。人类和蚂蚁、海星、阿米巴虫是截然不同的物种,在生理特征和生活环境上迥然相异,由此进化出了不同的生存策略和治理机制。我们可以借鉴其优势形成一些学说(如海星模式、阿米巴经营模式等),但必须以承认自身中心化的社会结构为前提。从尊重自然规律和客观事实来说,不存在适用于所有组织形态的管理模式。

从系统科学的角度看,自组织与他组织的争议由来已久,这在某种程度上暗含了去中心化与中心化的矛盾关系。如果将DAO视为自组织系统,公司制就更倾向于他组织系统。前者的秩序和结构是自发涌现的,后者则是人为设计的。然而,自组织与他组织的界定是一个极复杂的命题(宋爱忠,2015)。我们无意陷入哲学窠臼,而是希望借此澄清这样一个事实:“去中心化悖论”并非一个成熟的学术命题,它是指人们长久以来观察到的一种现象。一方面,去中心化与中心化是两个先天矛盾的概念;另一方面,它们又表现为“同一时期非此即彼,不同时期往复循环”。

从管理职能的角度看,去中心化的核心问题是领导者能否被取代?李娟娟等(2022)认为DAO的决策可靠是因为群体智慧决策能够突破传统组织中的个体智慧瓶颈,但这是建立在“集体智慧优于个体智慧”的假设之上,现实中对“真理掌握在多数人手里还是少数人手里”的争议亘古未决。组织中至关重要的战略性计划是否能通过集体决策产生?一个批判性的视角来自对企业家精神的讨论。随着内部和外部环境的不断变化,组织变革的重要性和必要性已广为人知,但其实施却经常遇到来自个体或团体对变革不确定性后果的担忧而引发的阻力。与之相对的是有创新能力并能承担不确定性风险的企业家,他们往往具备“毁灭性创造”和“组合式创新”能力(Schumpeter,1934),面对不确定性有较高的预测能力(Knight,1921),他们能够发现机会、承担风险并具备创新和变革意识。作为一种稀缺的内在禀赋,企业家精神并非人人都能拥有,这使它区别于通俗意义上的管理能力而成为商业组织中不可替代的存在,现代经济学亦将企业家能力视作四大生产要素之一。

同时,大众心理学也承认群体非理性的存在。古斯塔夫•勒庞(2014)认为个体孤立存在时具有鲜明的个性化特征,融入群体后很快就会被群体淹没,取而代之的是普遍的从众心理;群体通常因情绪化、无异议、低智商等特征而在智力上低于个人。时隔50年的两次心理实验表明,被试者单独回答问题时的正确率约99%,而当他与其他人一起回答且其他人故意回答错误并先于他回答时,其正确率会降到65%(Asch,1956;阿伦森,2007)。故有研究指出除极个别情形,当个人以乌合之众的方式联结时,他所做的决策以及群体中其他人共同做的决策,都不会是有效率的(盛洪,2015)。上述观点或将成为DAO在去中心化思想上的重大挑战。

(五)DAO面临的其他问题

1.技术和安全风险

区块链和代币作为DAO的底层技术,目前仍有较大缺陷和安全隐患。首先,业界公认区块链存在“不可能三角”问题,即共识算法无法同时满足可扩展性、去中心化和安全性(Chaudhry和Yousaf,2018)。其次,尽管DAO在理论上能有效降低交易成本(Berg等,2020),现实中仍受代币缺陷的掣肘。以主流公链以太坊为例,1个ETH的转账能耗是238.22kWh,而10万笔VISA转账只需148.63kWh。以太坊平均每秒能处理20笔交易,VISA则可处理1700笔。除此之外,区块链上的所有交易都需支付无固定标准的手续费,这笔钱被用于激励矿工验证链上交易,而越复杂的交易所需算力越大,手续费就越高。最后,区块链的安全漏洞导致它成为黑客攻击的重灾区,自以太坊1.0问世以来已发生多起代币被盗事件,累计损失金额逾10亿美元。对此,Buterin尝试通过以太坊2.0计划改善技术环境,但仍需5到6年时间,最终能否成功尚无定论。如不能有效解决上述问题,依附于区块链上的DAO将一直徘徊在理论优势与现实缺陷之间。

2.法律和道德风险

就组织性质而言,DAO不具备公司法人资质,目前仅有极少数国家承认其合法性。学界对DAO的法律属性也有很大争议,它表现为DAO在对主流法律(如,公司法、合同法、安全法)的适应上存在“语义差距”(Wang等,2019)。郭少飞(2020)认为,DAO并非我国现行法上的商事信托,更非公司,宜界定为有限合伙。陈吉栋(2020)认为,DAO倾向于非法人组织下的合伙型联营,在共同经营、共担风险、共享收益的前提下满足合伙企业的条件,但不满足联营成员必须是“企业事业单位”的限制条件。从伦理道德的角度看,DAO的挑战来自于其用途和问责机制(Santana和Albareda,2022)。一些学者强调将DAO用于共同利益和集体行动(DuPont,2019),并考虑它对民主、人权、可持续性等问题的影响(Sulkowski,2019);一些研究探讨了DAO用于潜在犯罪和非法操作的可能性,如洗钱、恐怖主义和不道德行为,以及通过加密货币进行非法交易等行为(Lumineau等,2021;Vergne,2020)。这意味着,在DAO取得合法身份之前只能将其视作一种创新性尝试,其经营和推广须以法律承认为前提。

五、结论和讨论(一)主要结论

DAO是否能取代公司制成为未来商业的组织形式?目前来说不能。本文认为,DAO与公司制各有利弊,可以互补,但是无法相互替代。虽然DAO的组织形态和治理机制有别于公司,但其决策方法和结构设计并未突破管理学的理论边界。某种意义上,DAO类似于古希腊的广场政治,它是对早期管理思想和古典决策理论的一种回归。DAO可能在组织柔性、民主程度、信息化和快速响应等方面优于公司,但不能断言DAO就优于公司制,这是一种优点比缺点的逻辑。从竞争优势理论看,企业的基本战略是为顾客创造价值并赢得竞争,但这不是DAO的根本目的。“历史信息不可篡改,信息追溯成本低,采用分布式架构”是否有助于提高组织的核心能力,尚有待长时间的观察。归纳而言,DAO的理论和实践缺陷主要体现在以下方面:

(1)合并所有权和管理权的代价是丧失管理职能的专业性和独立性;(2)基于代币份额的投票本质上是money talks,结果是寡头政治格局,普通成员的参与度和影响力很低;(3)2/3投票阈值和少数服从多数原则均受限于投票悖论;(4)直接民主转向代议制民主意味着DAO将出现中心化,决策权由股东大会让渡到少数人组成的董事会;(5)决策者和信息数量过高会增加沟通成本、降低决策效率,完全信息状态下群体需要更长时间形成共识,且不一定能收敛到唯一共识;(6)集体智慧不一定优于个体智慧,群体非理性也会催生从众心理,去中心化的代价是丧失企业家精神;(7)受限于区块链的技术缺陷,DAO仍存在系统性风险和安全隐患,同时在法律承认和伦理问题上有很大争议。

由上可见,DAO治理存在“去中心化—高效决策—唯一共识”不可能三角:去中心化要做到高效决策,则很难达成唯一共识,可能出现多个偏好同时超过2/3的投票悖论;去中心化要达成唯一共识,将有大量决策者参与完全信息博弈,其代价是漫长的沟通过程和低效决策;组织要高效达成共识,则无法满足去中心化,决策权将由少数投票代表控制。现实中的公司往往无法承受前两方面的代价,多变的竞争环境要求统一决策和高效执行,故形成了中心化的组织结构。商业组织不能以生存为代价追求绝对民主,这是DAO无法取代公司制的根本原因。

(二)讨论

DAO究竟是一次浅尝辄止的创新,还是有充满可能性的未来?其关键在于代币经济能否获得成功。即使相关技术障碍都能够被解决,DAO可预见的理论缺陷依旧存在,加密货币与传统法币间的矛盾在所难免。如果代币失败的可能性无法排除,DAO亦可能随之消亡。拨开纷繁复杂的技术手段,DAO的出现孕育着人类对组织形态的古老追问:乌托邦是否能够实现?哈耶克(2021)对唯理性论和建构秩序的批判给出了否定的回答,正如热力学第二定律对永动机的证伪,乌托邦仍是遥不可及的存在。历史上的发明浩如烟海,不是每项新技术都能够被发扬,故不能以凡创造必成功的观点看待新事物。然而,科学发展具有“不可逆”的特点:凡创造出来的新事物,无法抹除其存在性。中国北宋年间便已出现纸币流通,短暂兴盛后造成了严重的通货膨胀,最终货币体系崩溃,交子退出历史舞台。以古鉴今,我们不能因交子的失败否定纸币发明的价值,也无法回到没有纸币的时代。新技术在应用伊始成功率很低,但这不构成其价值和可能性的评判依据。虽然早期项目多以失败告终,DAO的数量和资产规模却呈几何倍数增长,它的发展趋势和影响力值得我们密切关注。

溯本清源,值得学界反思的是DAO对现代组织管理的理论贡献和实践启发。组织边界一直是管理学的最基础问题,它会随着人类社会的发展不断演化,公司制不一定是商业组织的终态,未来也有可能被新的协同关系取代。科斯从交易成本的角度探讨了组织边界,他认为企业存在的意义是对市场价格机制的替代。为节省交易成本,企业家与生产要素之间签订的“一个合约”取代了市场上的“一系列合约”,当二者的边际成本相等时,企业边界达到最大化(Coase,1995)。张五常认为科斯所说的“企业代替市场”并非完全正确,准确说是一种合约代替了另一种合约。企业的边界在哪并不重要,重要的是它的合约性质以及约束合约选择的限制条件(Cheung,1983)。不难看出,组织边界的评价与“合约”密切相关,DAO的出现无疑是对组织边界的再一次拓展,它将传统组织中“人与人”和“人与物”的关系上升到了“智能合约”概念——人类与机器首次以合约关系实现共同治理。

从实践价值看,DAO的底层技术是智能合约,它能将组织规则部署到区块链上自动运行;公司的底层技术是法律合同,它能将人与人之间的关系、职责、权利、义务以文书方式确定下来。DAO与公司都是一群拥有共同目标的人聚合而成的组织,组织的核心是契约,技术只是手段而非目的。往前追溯,人类对契约的表达方式多种多样,如《圣经》中有刻在石板上的“摩西十诫”,古巴比伦有《汉谟拉比法典》,它们本质上跟现代法律合同和区块链的智能合约是一样的——无论是刻在石头上还是编码在区块链中,都是通过信息技术将共识“契约化”。DAO的灵活性、自动化和信息化水平有目共睹,它在特定场景下能比公司提供更好的解决思路。特别地,DAO的共识突破了传统企业的盈利约束,进而在组织目标上有更高的包容度和可能性。数万人花钱加入某个组织并非为了收益,而是为了更崇高的价值追求,DAO则能将该共识转化为可操作的“算法实体”(楼秋然,2022)。DAO的可贵在于它并非学界主观设计的,而是随着技术进步自然涌现的,它构建了一种新的生产协同方式,并为这种组织形态提供了实践与参考。

回看人类历史,不同的社会制度孕育了不同的治理逻辑,不变的是人类群体为了某个目标共同行动。DAO在浩渺历史长河中只是一次尝试,它不一定是组织形态的必然趋势,却不失为可选路径的一种。从产业生命周期看,Web 2.0在1995—2001年的互联网泡沫后才迎来了实质性发展,对今天的Web 3.0,学术评价更应保持冷静与克制。我们既不用神话DAO,也无需否定公司制,狂欢的浪潮褪去才能理性看待新事物的前景与价值。尽管韦伯是理性官僚制的拥趸,笔者仍想借其名言展望DAO的未来:“恰恰是因为人们追求不可能之事,可能的才得以可能”。

| [1] | 阿伦森·E著, 邢占军译. 社会性动物[M]. 9版. 上海: 华东师范大学出版社, 2007. |

| [2] | 陈吉栋. 区块链去中心化自治组织的法律性质——由Token持有者切入[J]. 上海大学学报(社会科学版), 2020, 37(2): 79–89. |

| [3] | 陈加友. 基于区块链技术的去中心化自治组织: 核心属性、理论解析与应用前景[J]. 改革, 2021(3): 134–143. |

| [4] | 丁文文, 王帅, 李娟娟, 等. 去中心化自治组织: 发展现状、分析框架与未来趋势[J]. 智能科学与技术学报, 2019, 1(2): 202–213. |

| [5] | 弗里德利希·冯·哈耶克著, 邓正来, 张守东, 李静冰译. 法律、立法与自由[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 2021. |

| [6] | 高良谋. 管理学高级教程[M]. 北京: 机械工业出版社, 2021. |

| [7] | 古斯塔夫·勒庞著, 冯克利译. 乌合之众: 大众心理研究[M]. 北京: 中央编译出版社, 2014. |

| [8] | 郭少飞. “去中心化自治组织”的法律性质探析[J]. 社会科学, 2020(3): 96–104. |

| [9] | 李劲, 肖人彬. 涌现计算综述[J]. 复杂系统与复杂性科学, 2015, 12(4): 1–13. |

| [10] | 李娟娟, 王戈, 王晓, 等. 加密管理: 一种基于区块链的新型组织管理模式[J]. 智能科学与技术学报, 2022, 4(2): 145–156. |

| [11] | 李维安, 邱昭良. 网络组织的学习特性辨析[J]. 科研管理, 2007, 28(6): 175–181. |

| [12] | 林润辉, 李维安. 网络组织──更具环境适应能力的新型组织模式[J]. 南开管理评论, 2000(3): 4–7. |

| [13] | 刘涛, 袁毅. 去中心化自组织管理的形态、特征及差异性比较[J]. 河北学刊, 2022, 42(3): 134–141. |

| [14] | 楼秋然. 公司法与去中心化自治组织: 历史回顾、理性反思与制度建构[J]. 中国政法大学学报, 2022(5): 158–173. |

| [15] | 邱昭良. 网络组织学习机制研究[D]. 天津: 南开大学, 2006. |

| [16] | 盛洪. 民主与乌合之众[J]. 中国法律评论, 2015(4): 59–73. |

| [17] | 斯蒂芬·P. 罗宾斯著, 孙建敏译. 组织行为学[M]. 7版. 北京: 中国人民大学出版社, 1997. |

| [18] | 斯蒂芬·P. 罗宾斯, 玛丽·库尔特著, 李原译. 管理学[M]. 11版. 北京: 中国人民大学出版社, 2012. |

| [19] | 宋爱忠. “自组织”与“他组织”概念的商榷辨析[J]. 江汉论坛, 2015(12): 42–48. |

| [20] | 王松涛. 无边界组织: 企业组织结构变革的新模式[J]. 同济大学学报(社会科学版), 2008, 19(4): 118–124. |

| [21] | 熊菲, 刘云, 司夏萌, 等. 不完全信息下的群体决策仿真[J]. 系统工程理论与实践, 2011, 31(1): 151–157. |

| [22] | 修国义. 虚拟企业组织模式及运行机制研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2006. |

| [23] | 周三多. 管理学[M]. 5版. 北京: 高等教育出版社, 2018. |

| [24] | 周卫华, 康伟婷. 基于区块链的智能治理机制研究——以The DAO为例[J]. 财会月刊, 2022(10): 123–131. |

| [25] | 朱晓武, 魏文石. 区块链的共识与分叉: The DAO案例对以太坊分叉的影响分析及启示[J]. 管理评论, 2021, 33(11): 324–340. |

| [26] | Aragon. What is a DAO[EB/OL].https://blog.aragon.org/what-is-a-dao/, 2021-09-27. |

| [27] | Asch S E. Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority[J]. Psychological Monographs:General and Applied, 1956, 70(9): 1–70. |

| [28] | Berg C, Davidson S, Potts J. Understanding the blockchain economy: An introduction to institutional cryptoeconomics[M]. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020. |

| [29] | Buterin V. A next generation smart contract & decentralized application platform[EB/OL]. https://cryptorating.eu/whitepapers/ Ethereum/Ethereum_white_paper.pdf, 2014. |

| [30] | Byrne J A. The virtual corporation[J]. Business Week, 1993(8): 37–41. |

| [31] | Chaudhry N, Yousaf M M. Consensus algorithms in blockchain: Comparative analysis, challenges and opportunities[A]. 2018 12th international conference on open source systems and technologies (ICOSST)[C]. Lahore: IEEE, 2018. |

| [32] | Cheung S N S. The contractual nature of the firm[J]. The Journal of Law and Economics, 1983, 26(1): 1–21. |

| [33] | Chitra T. Building and running a DAO: Why governance matters[EB/OL]. https://a16zcrypto.com/posts/article/building-and-running-a-dao-why-governance-matters/, 2021-11-03. |

| [34] | Chohan U W. The decentralized autonomous organization and governance issues[J/OL]. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3082055, 2017-12-04. |

| [35] | Coase R H. The nature of the firm[A]. Estrin S, Marin A. Essential readings in economics[M]. London: Red Globe Press, 1995. |

| [36] | De Filippi P, Loveluck B. The invisible politics of bitcoin: Governance crisis of a decentralized infrastructure[J]. Internet Policy Review, 2016, 5(4): 1–32. |

| [37] | Dess G G, Rasheed A M A, McLaughlin K J, et al. The new corporate architecture[J]. Academy of Management Perspectives, 1995, 9(3): 7–18. |

| [38] | DuPont Q. Experiments in algorithmic governance: A history and ethnography of “The DAO”, a failed decentralized autonomous organization[A]. Campbell-Verduyn M. Bitcoin and beyond[M]. London: Routledge, 2017. |

| [39] | DuPont Q. Cryptocurrencies and blockchains[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019. |

| [40] | Eisenhardt K M. Agency theory: An assessment and review[J]. The Academy of Management Review, 1989, 14(1): 57–74. |

| [41] | Ethereum. Decentralized autonomous organizations (DAOs)[EB/OL]. https://ethereum.org/en/dao/#what-are-daos, 2022. |

| [42] | Graves S, Hussey M, Hamacher A. What is a decentralized autonomous organization (DAO)[EB/OL]. https://decrypt.co/resources/decentralized-autonomous-organization-dao, 2021-11-16. |

| [43] | Hassan S, De Filippi P. Decentralized autonomous organization[J]. Internet Policy Review, 2021, 10(2): 1–10. |

| [44] | Hsieh Y Y, Vergne J P, Anderson P, et al. Bitcoin and the rise of decentralized autonomous organizations[J]. Journal of Organization Design, 2018, 7: 14. |

| [45] | Knight F H. Risk, uncertainty and profit[M]. Boston: Houghton Mifflin Company, 1921. |

| [46] | Kotsialou G, Riley L, Dhillon A, et al. Using distributed ledger technology for shareholder rights management[A]. Proceedings of the 17th international conference on autonomous agents and multiagent systems[C]. Stockholm: ACM, 2018. |

| [47] | Larimer D. Overpaying for security[EB/OL]. https://letstalkbitcoin.com/is-bitcoin-overpaying-for-false-security, 2013-09-07. |

| [48] | Lessig L. Code and other laws of cyberspace[M]. New York: Basic Books, 1999. |

| [49] | Lumineau F, Wang W Q, Schilke O. Blockchain governance—A new way of organizing collaborations?[J]. Organization Science, 2021, 32(2): 500–521. |

| [50] | Murray A, Kuban S, Josefy M, et al. Contracting in the smart era: The implications of Blockchain and decentralized autonomous organizations for contracting and corporate governance[J]. Academy of Management Perspectives, 2021, 35(4): 622–641. |

| [51] | Samman G, Freuden D. A decentralized governance layer for the internet of value[EB/OL]. https://static1.squarespace.com/static/ 564100e0e4b08c9445a5fc5d/t/ 5ec61d6241af4a208ba87f52/1590041969238/ DAO+-+A+Decentralized+Governance+Layer +for+the+Internet+of+Value-1 .pdf, 2020-05. |

| [52] | Santana C, Albareda L. Blockchain and the emergence of decentralized autonomous organizations (DAOs): An integrative model and research agenda[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 182: 121806. |

| [53] | Schumpeter J A. The theory of economic development[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1934. |

| [54] | Simon H A. The new science of management decision[M]. New York: Harper & Brothers, 1960. |

| [55] | Singh M, Kim S. Blockchain technology for decentralized autonomous organizations[J]. Advances in Computers, 2019, 115: 115–140. |

| [56] | Solijonov A. Voter turnout trends around the world[EB/OL]. https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-trends-around-the-world.pdf, 2016. |

| [57] | Sulkowski A J. The Tao of DAO: Hardcoding business ethics on blockchain[J]. Business & Finance Law Review, 2019, 3(2): 146–169. |

| [58] | Tapscott D, Tapscott A. How blockchain will change organizations[J]. MIT Sloan Management Review, 2017, 58(2): 10–13. |

| [59] | Vergne J P. Decentralized vs. distributed organization: Blockchain, machine learning and the future of the digital platform[J]. Organization Theory, 2020, 1(4): 1–26. |

| [60] | Wang S, Ding W W, Li J J, et al. Decentralized autonomous organizations: Concept, model, and applications[J]. IEEE Transactions on Computational Social Systems, 2019, 6(5): 870–878. |

| [61] | Yermack D. Corporate governance and blockchains[J]. Review of Finance, 2017, 21(1): 7–31. |