2023第45卷第12期

对数字经济的研究已经出现了让人忧虑的偏离。这些研究大多是利用统计数据做实证研究,而缺乏逻辑的论证,其结论往往指向政府的规划或建构主义,认为数字经济可以替代市场经济。例如何大安和杨益均(2018)认为,可以在大数据技术的帮助下直接从数据中提取信息,并且依靠大数据和人工智能的帮助可以精准地配置资源,进而指出在大数据思维模式下实施计划经济的可能性。类似地,还有人着眼于海量数据的处理,认为对海量数据的处理可以直接满足人们的需要(Saunavaara等,2022)。诸如此类的研究忽视了“真实的人”(即能够作出自主判断、进行自主行动的人)在数字经济中的角色,即没有把人视为数据的创造者,而是直接在数据上做文章,好像作为旁观者的经济学家能够实现数据资源的有效配置。但是,这不是经济学思维,它在经济学方法论上不能成立,在实践上也是有害的。因为它试图用数字技术干预和控制市场,将使数字经济走向与它的初衷相反的结果。

有关数字经济的研究缺乏一个可靠的微观基础,这已经成为目前数字经济研究热潮中的一个突出问题。这些研究假设数据已经客观地存在于市场中,只需要对数据进行统计分析,做最大化或最优化的计算,经济问题就迎刃而解了。这是新古典经济学中常见的方法,它以客观价值论为基础,不是从个体的主观判断出发,而是关注统计的结果,这就决定了在这种研究中普遍使用实证主义和经验主义方法,把数字经济中的问题视为类似于自然科学的问题。用哈耶克的话说,这是“伪科学主义”,是自然科学方法在社会科学中的滥用(Hayek,1952)。

目前在数字经济研究中出现的流行谬误,正是把寻找最优的数据(技术)作为目标,它忽视了“真实的人”,同时也就忽视了个体的创造性。这些研究隐含的逻辑是先找到最优的数据,然后再把它施加于大众,认为这样做之后社会的效率就提升了。本文认为,在数字经济研究中需要进一步凸显“真实的人”的地位,把“真实的人”而不是客观的数据作为数字经济的研究起点,认识到数据是进入当事人的头脑中,并且是作为当事人用于实现其目的的手段而存在的,这样才能真正理解数字经济问题的本质。为此,需要重新确立数字经济的微观基础。

对数字经济的考察应该回到“真实的人”。数据不能被假定为预先给定的、作为人的配置对象而存在,相反,数据应该被视为“人的行动”本身,数据的生成过程与人的行动或经济活动的过程是同时发生的。如果把数据视为给定的配置对象从而忽视了“真实的人”,就必然会把数字经济的问题变成如何最优地配置数字资源的问题,这样必然会指向建构主义或干预主义。只有看到“真实的人”是数字经济的主角,让“真实的人”的行动在数字经济的研究中彰显出来,我们才真正拥有一个“社会科学”的视角:只有每个个体都充分地利用其数据时,才能产生互动的或合作的效率,从而普遍提高大众的生活水平。这才是数字经济中“经济”一词的应有之义。为了理解真正意义上的数字经济,本文引入“感觉的秩序”和“企业家精神”(以及相关的“二元论”)等概念,以便将数据与人的行动逻辑联系起来,重构数字经济的微观基础。

首先,“真实的人”既是具有感觉的秩序的人,也是具有企业家精神的人(只是不同个体的企业家精神有强有弱罢了),数据则是个体的企业家精神的产物。这个说法似乎很抽象,比如,它尚需回答“企业家精神又是如何创造数据的”这一问题。因此,本文进一步指出:数据来源于个体(或企业家)头脑中的“感觉的秩序”,为了理解数据,就必须理解这种“感觉的秩序”。这就是本文从“感觉的秩序”入手的原因。“感觉的秩序”与客观的“物理秩序”相对应,是说明人脑如何感知外界刺激形成信息的原理。个体(或企业家)在行动时,其感觉的秩序就在运行,与此同时,他/她也在创造数据。因此,个体发挥企业家才能的过程与数据创造的过程是同时发生的。在这种情况下,数据不仅仅是一个名词性的“要素”概念,而应该被视为一个“动词”。也就是说,我们必须看到数据背后的“真实的人的行动”。因此,本文区分了两种数据:一种是存在于外部世界的未经处理和采集的客观的原始数据,这些数据构成了企业家精神得以发挥所依据的外部条件;另一种是在企业家头脑中,通过感觉的秩序生成的主观的数据。

其次,企业家精神是本文讨论数字经济问题的支点,本文提出的心理学微观基础与经济学微观基础,都与企业家精神息息相关的。如果数据不是以“企业家精神”的方式产生,而是外部给定的或强加给个体的,再比如数据是固定地刻画在个体的表情上的,或每个个体都像一幅移动的广告牌,载着数据走来走去,在这些情况下都不会出现数字经济。因为在这些情况下,“数据”没有进入个体的主观评价中,没有成为个体实现其目标的手段,所以也就没有人的行动意义上的“经济”可言。而主流经济学对数字经济的研究正是基于这一不切实际的假设之上的。因为主流经济学采用的是“理性人”假设,而不是“真实的人”假设。主流经济学的“理性人”的特征正是被动地接受外部的约束条件,包括数据。这样就会把数据视为给定的,并且作为“配置的对象”。与之不同,本文把数据与“真实的人”的行动联系起来,而不是把数据视为配置的对象和结果。本文认为,真实的人的行动过程,或者说个体发挥企业家才能的过程,就是数据生成的过程。因此,数据是一个“过程”概念,这个数据创造过程,发生在企业家的感觉的秩序中,这构成数字经济的“心理学基础”。

再次,只有当数据被引向创造价值,或者说消费者需求的满足时,数字经济才有意义。这就需要借助于“价格”机制,因为价格引导企业家在满足消费者需求的方向上发挥其才能。企业家根据价格计算潜在的利润,然后决定是否应该投资。企业家基于价格的判断,是数字经济具有“经济性”的前提。任何企业家都不能事先知道哪一种方式是最有效的,但是他们都在判断和行动,同时也在创造数据。市场则通过一种非意图的或“看不见的手”的方式,把那些更能满足消费者需求的数据筛选出来(这里的“数据”可以是产品与服务,也可以是制度与规则,如道德、法律等)。当更能满足消费者需求的数据被更多的企业家模仿和采用时,社会的整体效率就提高了(这里的“效率”,不是针对解决特定问题,而是指普遍地提高“互动的”或分工合作的效率,它是企业家在价格的基础上判断和行动的结果)。

但是,目前有关数字经济的研究(例如:何大安和杨益均,2018)没有涉及价格与企业家判断,脱离数据与技术的运用主体(即企业家)的判断(目的性)来谈论数据与技术的使用,这显然是不成立的。数据或技术本身并不能指引资源配置,进而达到满足消费者需求的目的。指引资源配置的,主要是价格,因为价格包含了与消费者需求、厂商供给相关的信息。企业家根据价格判断利润机会,然后才是利用数据与技术。只有在企业家借助于价格,把数据朝着更能满足消费者需求的方向配置时,数据才在资源配置中发挥作用。也就是说,使数据与技术具有“经济性”的,是企业家对价格的利用,数据与技术的作用是“第二阶”的。因此,在讨论数字经济的问题时,无视企业家对价格的利用,只关心数据与技术问题,那是本末倒置。

最后,除了“价格”之外,本文还将米塞斯的方法论二元论看作数字经济的另一个经济学基础。米塞斯主张,确定的外部事件如何在人类头脑中产生确定的想法、判断和意志,这是自然科学尚未破解的谜团。这种基本的无知将人类知识分隔成“外部事件”和“人的思想与行动”两个部分。

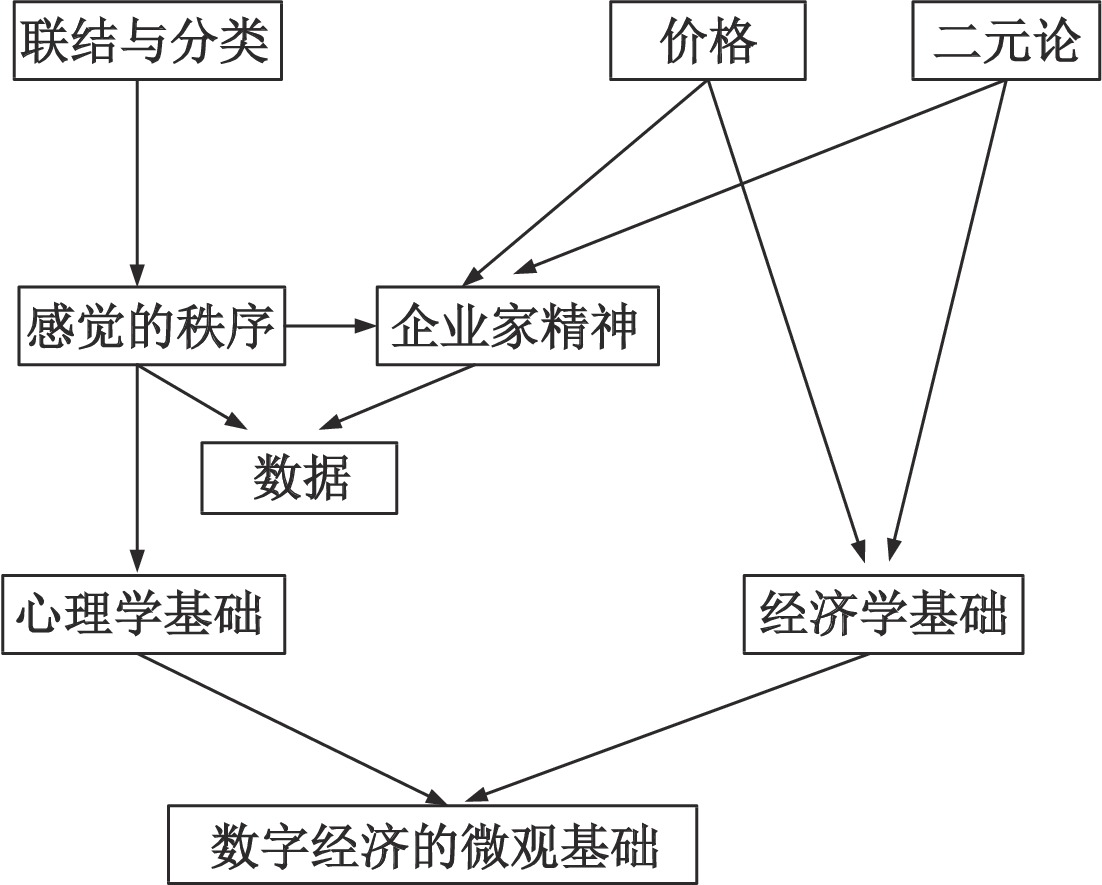

本文的结构安排如下:首先以哈耶克的“感觉的秩序”为切入点,然后把“企业家精神”作为连接“感觉的秩序”“价格”“二元论”与“数据”创生过程的枢纽。本文认为,“感觉的秩序”主要是由联结和分类两个部分构成。基于对这两个认知原理的说明,本文经由“感觉的秩序”解释了企业家的“数据创造”机理,而这正是企业家精神的体现,因此,企业家精神是建立在哈耶克的“感觉的秩序”之上的概念。在给出了数字经济的“心理学基础”之后,本文继续阐明了数字经济的“经济学基础”,包括“价格”和“二元论”两个方面,它们也与“企业家精神”直接相关。可见,企业家精神是连接数字经济心理学基础与经济学基础的纽带。最后,本文进一步阐述了数字经济微观基础的政策含义。本文的结构脉络如图1所示。

|

| 图 1 本文结构脉络图 |

本部分将阐述“感觉的秩序”的两个原理,即联结和分类。

人的大脑是一个联结系统,它的形成基础是刺激和脉冲。Hayek(1952)将刺激定义为神经系统以外的事件——这些事件可以经过感受器官的中介,也可以不经过感受器官的中介——引起神经系统传递的过程。进而,Hayek(1952)将神经脉冲定义为在神经纤维中产生并且沿着神经纤维传递、扩散的作用。外部数据会作用于人的感官系统(如视觉系统),并会在传入的神经纤维中产生脉冲。外界数据刺激产生的首次脉冲在神经纤维中传导的时候,没有与其他的脉冲发生联结,也没有在脉冲的秩序中占据特殊的位置,但是会在人的中枢神经系统中留下“经验”。第二次的刺激引起的脉冲会和第一次的一样,在中枢神经系统中留下另一次“经验”。第一次脉冲和第二次脉冲的“经验”则会相互影响并发生联结。

随着感觉系统接受的外界数据的不断增多,联结的“经验”的数量不断增多,新的联结方式不断地建立,形成了一个越来越密集的联结网络,每个刺激引起的脉冲都会逐渐在这个联结系统中获得确切的位置。不同的脉冲之间的相互作用以及这些影响上的差异,足以在上百万个脉冲之间构建一个复杂的关系系统(Hayek,1952)。这些联结网络所再现的,是任何特定刺激过去和其他刺激同时作用于有机体的相关联的一种记录。联结系统的形成过程事实上也是一个外界的数据(刺激)在人脑中不断分类从而形成某种秩序的过程。我们人脑里对刺激的分类所形成的联结系统,正如Hayek(1952)所说,可以被理解为一张反映外部事件的“地图”,它在一定程度上反映了外界数据的关系。“地图”并不是对外部世界的客观的、完整的反映,因为它在反映外部真实世界的时候会受到各种因素的影响。

随着联结系统中分类的不断进行,神经系统的兴奋状态会越来越多地取决于过去某段时间接收到的刺激所引起的一些脉冲链条的持续过程。结果是,决定反应的力量中不断增强的部分,是先前存在的脉冲在整个神经纤维中的分布,而新到达的脉冲的作用会越来越小。外界刺激形成的脉冲在中枢系统中连续不断地分类,最终导致了它的效果变得越来越一般化(建立一个环境),具体化的效果在这一个过程中被慢慢减弱了,分类事件也越来越确定地成为一种中枢过程,从而跟外周反应的关系越来越远了(Hayek,1952)。这也就是说,任何新刺激产生的感觉脉冲,越来越多地限于整个情境中的修改和控制行为,建立一个控制以后发生行为的准备或者“环境”,只有很小一部分会直接与当前的反应相关(Hayek,1952)。以后的刺激在引起行为的时候,刺激引起的脉冲必须经过联结系统才能决定行为,也就是外周反应。因此,新的外部数据刺激不同主体的感觉系统,对刺激的识别、解释和学习是在联结系统中进行的,依赖于先前的联结系统的分类路径,而所有这些路径都是异质的、个性化的,因为它们依赖于个人以前接受的数据刺激。当我们面对无法立即解释的新数据时,我们倾向于把它与之前经历过的类似情况联系起来,也就是与联结系统的分类模式联系起来(Hayek,1963)。这就意味着,联结系统作为数据在人脑中分类的场所,决定着外界数据所形成的刺激的内部效应。

那么,联结系统又是怎么感知外界事件的呢?Hayek(1963)指出,所有我们能感知的外部事件,只能是这些事件的这样一些属性——这些事件作为某些类的成员所具有的属性,而这些属性是由过去的联结形成的。我们赋予经验到的对象的某些性质,严格来说,根本不是那些对象的性质,而是我们神经系统对这些对象分类的一套关系。

我们依靠大脑联结系统对脉冲的分类来感知外部数据(刺激),而与其他事件的相互关系构成的效果是我们分类的基础。Hayek(1952)在《感觉的秩序》一书中提出,分类指的是一个过程,在这个过程中,在每种场合下重复发生的事件会产生同样的效果,而在每一种场合下,这些事件中的任何一个事件与在该场合下其他任何一种事件在相同的方式下可能会产生一样的效果,也可能产生不一样的效果,所有效果相同的事件属于一类,引发不同的效果的事件被分为不同的类。

根据上述分类原则,Hayek(1952)进一步提出“多重分类”的概念。多重分类是指,在任何时刻,一个给定的事件,可能被划分到不止一个类,而每一类也可能包括有其他不同的事件。一个给定的事件,根据伴随它发生的其他事件,在不同场合下会被归到不同的类。当一个事件A单独发生时,它可能产生效果a,但是只有在事件A与其他事件联合发生时,比如事件A和事件B、C一起发生时,才可能产生效果b。如Koppl(2010)所指出的,蓝色的感觉是当一个蓝色物体刺激感觉系统形成的脉冲与其他蓝色物体刺激时形成的脉冲一起作用时产生的。在这种情况下,单个事件与其他事件组成了不同的组,而以组作为单位,这些组又将成为类的元素。比如(A、B、C)作为一起引发效果b的事件,成为了一个组,而这个组,和其他引发效果b的其他事件或者事件构成的组构成一个类。

在多重分类的基础之上,Hayek(1952)提出了不同于以上两种分类的第三种分类。分类可以相继发生在多个层次或者阶段,即连续的分类活动相继进行,或者在多个“层次”上进行。在这样的分类下,实现前一组分类的差异性效果,又被进一步分类(Hayek,1952)。比如之前事件A和B产生了效果a,而事件C和D产生了一种不同的效果b。由于产生效果是我们分类的依据和标准,所有效果相同的事件属于一类,引发不同的效果的事件被分为不同类。事件A和B作为一个组,与事件C和D组成的组,分属不同的类。这些不同的类又可以成为分类的对象。

在实际事件发生时,以上三种不同概念的分类是交织在一起同时发生的。这是由于神经系统作为一个整体,其中的“个体”必然有着复杂交错的相互关系。因此,几乎存在无限多种对单个事件或者事件组进行分类的可能性。而多种类型的多重分类的混合,为联结系统对外界刺激感觉系统形成的脉冲分类创造了前提。一个脉冲不仅属于一类,而且可能属于许多不同的类。一个脉冲属于多少类,不仅取决于构成其跟随的其他脉冲的数量,而且也可能取决于这些作为跟随脉冲的其他脉冲之间可能的组合的数量。任一脉冲在传向一些更高的层次时,会生发出越来越多的分支,这些分支会潜在地加强或抑制较大范围内的其他脉冲。到达更高级的中枢信号并不是单个刺激,而是代表一些刺激组和类,这些刺激组是为了特定功能在较低水平上形成的。数据刺激——如外界数据被人的视觉系统感知形成的刺激——形成的脉冲,就是依据上述所说的分类原理不断地在联结系统中分类,从而形成信息的。我们可以根据哈耶克对两种数据的区分,把信息理解为主观的数据。哈耶克指出,主观的数据(主观基据)是指人的行动所依据的那些事实;客观数据则是指实在事实意义上的数据,也即作为观察者的经济学家能够知道的那些数据,它们构成人的行动的外部条件。

企业家是数字经济的主角,本文对数字经济的考察也是围绕企业家展开的。企业家的“感觉的秩序”的运作,创造了数据和数字经济。因此,本文把企业家的“感觉的秩序”称为数字经济的“心理学基础”。为此,我们需要对企业家的“感觉的秩序”如何创造数据的机制予以进一步的说明。

相对于普通人来说,企业家的“感觉的秩序”的独特性在于能够快速地建立新的联结,进行新的分类。在实践中,这意味着企业家比普通人更早地意识到某个利润机会。企业家的“创新”正是体现在建立联结与分类的过程中。这种“创新性”首先表现在“主动性”上。换句话说,企业家的行动相对普通人的行动而言,是更加“主动的”。这种主动性又如何解释呢?如哈耶克所指出的,企业家的头脑中有一个“模型”,这个“模型”基于联结系统的联结模式,预测在特定环境中不同行为过程的结果,并通过“绘制”最理想的结果来指导个人有目的的行为(Horwitz,2000)。它的活动呈现出自我适应性和目的性,并且,在任意时刻,其运行特点不仅取决于系统外部的影响,也取决于系统内部的既有状态,从这个意义上,它是“主动”的(Hayek,1952)。当模型所引导的行动带来“成功”时,联结系统的联结就会变得“稳固”。但当这些期望落空时,它们就枯萎了。在后一种情况下,我们的大脑被迫进行修正分类:新的分类建立了不同的联结方式,联结系统也发生了相应的演化(Dold和Lewis,2022)。

企业家与普通人一样都具有“感觉的秩序”,但企业家的“感觉的秩序”相对于普通人而言,具有更强的演化能力或迭代能力。这种能力在哈耶克的话语体系中,是“适应性”或“学习”能力。虽然人脑的联结系统在一定程度上具有相似性,但Hayek(1952)认为,构成现象世界的质的一些基本元素,以及整个感觉的秩序,都处于连续的演化之中。正是由于联结系统的不断“演化”,头脑中的联结方式不断更新,不同的信息,即前述的主观数据得以在头脑中不断涌现。联结系统的“演化”包括两个方面,即联结系统内部原因的演化,以及与社会中其他人的互动的基础之上进行的演化。显然,企业家的联结系统在这两个方面都是超乎常人的。

由于联结系统不断地演化,相同的数据在不同时间同一个体中以及在同一时间不同的个体之间所进行的分类并不是完全的相同的,对数据的感知也就不是相同的,从而在人脑中创造出不同的信息。

市场中的数据作为外部的刺激被企业家的大脑所感知,会随着层级的不同而被连续分类。一方面,这些信息的形成过程受到过去接收的数据的影响,也就是过去的数据刺激不断更改联结系统的联结方式。一旦联结系统受到了外界的数据刺激的影响,会更新自己的联结方式和分类能力,进而影响下一次对外界数据刺激的分类。另一方面,信息的形成也受到种族的经验的影响(也就是与社会中的其他个体的互动)。我们通过“符号”与他人交流时,这些“符号”被他人理解时也会在他人的联结系统中占据一个位置,类似地,我们的联结系统也会在他人的“符号”的影响下不断演化。在与环境的相互作用下,企业家的联结系统不断更新分类能力,精炼现有的分类机制,并随着经验的积累引入新的分类机制(McQuade和Butos,2005)。

企业家对市场数据的分类包括初次分类与再分类两个过程。企业家首先对市场上数据进行初次分类。企业家接收市场上传来的数据并且对这些数据进行“分类”。企业家不可能也不需要知道和处理市场上所有存在的数据,他只要知道和处理市场上那些与自己的生产和经营活动休戚相关的数据(也即对市场上数据进行“分类”)(Dulbecco,2003)。比如淘宝上一个衣服卖家,只需要知道其店铺所需要的进货价格和售出价格以及与其有关的其他卖家的经营现状等数据,而不需要知道衣服生产的时候需要多少材料等数据。企业家通过对市场数据的分类,获取了自己最需要的数据;市场也通过企业家的分类,把数据流向最能创造价值的地方。基于对数据的初次分类,企业家在对市场数据的不断筛选中发现了市场上的利润机会。因此,企业家对数据的初次分类(筛选)也体现了柯兹纳对企业家精神的定义,即警觉市场机会的过程(Kirzner,1973;Boettke,2014)。

在初次分类的基础上,企业家利用联结系统对这些数据进行再分类,找到自己最需要的数据。这些数据作为实现企业家目的的手段,被企业家感知,形成一种刺激,产生的脉冲在企业家的联结系统里面被分类。企业家接受的数据刺激并不直接决定最后的行为,而是经过联结系统分类,才体现为企业家的反应(Tuerck,1995;Butos和Koppl,1997)。

上述不断地重新分类及建立新的联结的过程,也正是企业家的数据创造过程。企业家头脑中的数据创造作为一个感觉的秩序的结果,具有涌现性,其机制与机械的输入—输出完全不同,因此不能被事先规划。

四、数字经济的经济学基础之一:价格数字经济的关键显然不是生产数据,而是生产出能够满足需求的数据(因为产品与服务广义上也是数据概念),这意味着数据需要被评价和选择,那些更能满足消费者需求的数据和相关的企业被留下来,不能满足需求的被淘汰。因此需要一种机制,它能够引导企业家,使企业家能够生产出更能满足消费者需求的数据(产品、服务和规则等),这个机制就是“价格”。

价格本身就是一种独特的数据,它其实构成数字经济的基础。因为没有价格,企业家就无法进行经济计算,即无法做出决策。这时企业家的行动无法展开,数据的生产无法进行。只有当企业家认为有利可图时,相关的数字技术才会被投资,成为产品或服务,这是通过基于价格的经济计算实现的。所以,价格实际上是数字经济的基础。强调数字经济,只看到数字技术的作用,而忽视价格机制的作用,是一个严重的误区。这也正是何大安和杨益均(2018)等人所犯的错误。再先进的数字技术,如果脱离了价格机制,就不能被企业家用于更能满足消费者需求的领域中。因此,数字经济其实涉及两类数据,一类是价格数据,另一类才是常说的作为“数字”的数据。这两类数据都会进入企业家的“感觉的秩序”中,但作为“数字”的数据将被如何处理,输出什么数据,则取决于企业家对价格数据的处理,也就是对利润机会的判断。这种“判断”,其实是最为重要的“生产活动”,因为企业家的判断决定资源往哪里配置,判断是否准确决定其能否获得利润,其所支配的资源是否被用到更好地满足消费者的需求上。所以,判断也意味着承担风险,而其他类型的生产活动不具有这种决定资源配置方向的功能,一般也不承担风险。还要强调的是,判断是在企业家的感觉的秩序中完成的。

与所有的经济活动一样,数字经济的核心是解决“价值”问题,即如何使消费者的需求得到更好的满足。数据(产品与服务)只是“价值”的载体,市场上的数据本身并不具有价值,只有被企业家用于更好地满足消费者的需求时才具有价值,而这有赖于企业家对“价格”的利用。借助于“价格”,市场把那些分散在无数个体头脑中的地方性知识进行重新的“分类”与“联结”,并把相关信息传递到了最有可能对该种类型的知识进行充分利用的企业家手中,生产出某种更能满足消费者需求的数据(产品)。市场中所发生的这样一个“分类”与“联结”的过程,类似于企业家头脑中“感觉的秩序”的运作。这表明,“市场”与“感觉的秩序”具有相似性。哈耶克也正是从他对“感觉的秩序”的研究中获得了有关“自发秩序”原理的灵感。

五、数字经济的经济学基础之二:“二元论”企业家的数据创造是通过“感觉的秩序”实现的,这意味着它不是由某些外部因素决定的,而企业家的行动只能用他的“目的”来解释,而不能用外部因素来解释,这也被米塞斯称为“方法论的二元论”(米塞斯,2017)。有关数字经济的研究所犯的最严重错误,就是用外部因素(如数据)来解释人的行动,认为人的行动是由外部因素决定的。这也意味着,类似这样的研究把数据做客观化处理,排斥了企业家的数据创造或对数据的主观处理过程(发生在“感觉的秩序”中)。用经济学的话说,这些研究没有意识到数据只有进入到企业家的“目的—手段”框架中才有意义,因为不进入企业家的“目的—手段”框架,数据就不会在满足消费者的需求中发挥作用,也就没有价值。数据进入企业家的“目的—手段”框架的方式是“感觉的秩序”,即首先要被企业家感知,然后通过联结与分类原理,在其神经系统中得到处理。

关于“二元论”,米塞斯解释道,“方法论的二元论避免了涉及本质与形而上学上的构思的任何命题。它所涉及的只是如下事实,我们不知道外在的事件——物理的、化学的及生理的——是如何影响人的思想、观念与价值判断的。这无知把知识领域划分为两个别的领域:外在事件领域(也就是通常所说的自然),与人的思想和行动的领域”(米塞斯,2017)。“人的行动不是由生理反应决定的,并且也不能用物理学和化学术语来描述。”

“二元论”是建立在米塞斯有关“心智结构”与“行动范畴”的思想之上的。虽然人有共同的“心智结构”与“行动范畴”,但人的行动不是由给定的因素决定的,我们不能根据给定的因素,推断人将如何行动。所以“行动”就是一个“极据”,不能再往前追溯。正是因为人的心智是“二元”的,所以人的行动才是有创造性的或具有企业家精神的特征。设想一下,如人的心智不是“二元”的,而是“一元”的,那就意味着人的心智是可以被规划的,这时,人的心智就是“电脑”,而不再是具有企业家精神特征的心智了。

人的心智的“二元”特征,意味着人的行动具有“自发性”,即不是由外部因素决定的,这种“自发性”构成“经济”的根本性特征。“经济”之所以不同于“规划”,正是因为“经济”是自发的,而“规划”(如计划经济)是人为的。这里需要指出,单个家户经济与企业经济为代表的“个体经济”往往是有计划的。如门格尔指出,人们对于能够满足自己欲望的东西,总有将之置于自己的控制之下的动机,这表现为预筹活动(可以理解为计划、控制)(门格尔,2005)。但是总体的“国民经济”应该是由“个体经济”自发形成的秩序,是不能被规划的。数字经济,作为总体的“国民经济”的重要组成部分,必然是“自发的”,这样才能被冠以“经济”一词,而这种“自发性”的来源,是人的心智的“二元性”。

以自发的方式创造数据,对个体来说是“经济的”,因为这时的数据是个体追求其自己目的的结果。一种更有效率的使用或创造数据方式,会被他人“自发”地模仿,这就类似黄金自发地成为货币的过程一样,这种模仿提升了社会整体的资源配置效率。不仅有自发的模仿,还有自发的竞争。一些企业家为获得更多的利润,将不满足于模仿,而是会进行创新,以图在竞争中胜出。如哈耶克所说,“竞争是一个发现的过程”(哈耶克,2003),与模仿一样,竞争也同样提高了资源配置的效率,这样就产生了“数字经济”一词中“经济”或“效率”。这里,无论是模仿还是竞争,都是以“二元论”为基础的,因此我们有理由把“二元论”作为数字经济的微观基础。

有意思的是,哈耶克的“感觉的秩序”的思想刚好支持了“二元论”。米塞斯强调人的心智结构具有运用逻辑的能力,而这种能力的运用正是发生在“感觉的秩序”中。“人的心智结构”(以“二元性”为特征)对逻辑的运用,正是通过“感觉的秩序”实现的,但其中有科学无法探索的部分。虽然“感觉的秩序”一定程度上对人的心智结构的运作给出了心理学的解释,但就经济学这门学科的社会科学性质而言,这种解释虽然具有“锦上添花”的作用,但并非必不可少,没有“感觉的秩序”思想,不会动摇经济学的基础,但“人的心智结构”,则是构成经济学大厦的基础。所以,“人的心智结构”是处在原理层面的,相对而言,“感觉的秩序”处在应用层面。

根据“感觉的秩序”思想,虽然人能够知道“感觉的秩序”的一般性原理,但没能力详细知道“知觉反应”和“非知觉反应”之间的桥梁,这正是哈耶克强调的“无知”。这种无知性,换成米塞斯的“二元论”话语,就是人无法知道产生他的目的(行动)背后的机制,或者说,人无法把自己的行动追溯到一些可知的机制上去。

“感觉的秩序”表明,数据的生成是“秩序”概念,而不是“机械”的“输入—输出”概念,旁观者不能假定自己能够根据他的观察,确定当事人会采取什么行动或输出什么数据,甚至也不能通过观察当事人神经元结构的生理变化,得出当事人将要输出什么数据的结论。所以,米塞斯(1949)认为,“在出乎物理学的和化学与治疗学范围以外的人的行为方面,却没有这样不变的关系存在......那些想把‘量的经济学’来代替他们所谓的‘质的经济学’的经济学者完全错了。在经济学领域内没有不变的关系,因而没有衡量的可能。”所以,人的行动的这种不可量化的特征,也使“数字经济将使计划经济更具有可行性”(何大安和杨益均,2018)的观点不能成立,因为计划经济是建立在“量化”之上的。数字技术确实能够更快捷地实现数据的统计与计算,但由于“人的心智”与“外在事物”构成的二元性,这种计算并不能“最优地”确定其他人的行动,因此它只有“技术的效率”,而不具有“经济的效率”。在这里,“技术的效率”是指特定主体在实现其既定目标时特定手段的有效性,“经济的效率”则是针对多主体分工合作而言的不同“目的—手段”相匹配的效率。也就是说,数字技术并不是必然提高大众的福利水平,它有可能实现某一主体的效率,但损害了其他个体的效率。只有在法治完善,私有产权得到保护,每个个体都能进行自主决策,从而可以自主决定多大程度上使用数字技术的环境中,数字技术普遍地提高大众的福利水平才是可能的。然而,目前有关数字经济的研究大多忽视了这些前提条件。

因此,这里需要特别强调,虽然人的心智结构与生俱来具有运用逻辑的能力,但这并不意味着个体的“感觉的秩序”始终能够以表现“企业家精神”的方式运作。在某些情况下,人的行动是有目的的,但不能被认为是有企业家精神的。例如,个体在受到强制或受到诱惑而接受来自“市场之外”的命令或规则时,其行动就是“机械反应式的”,而不是“企业家精神式的”。这样的行动“再积极”“再努力”,都不能被视为“企业家精神”的体现。再比如,人们在“大跃进”中所看到的那种“干劲”以及积极迎合权力体系给出的评价标准或目标的类似行为等,就不能被称为企业家精神的表现,因为这样的行动不具有“二元性”,这样的行动当然也不会创造价值。也就是说,只有“感觉的秩序”被个体自己所发现的目标或利润机会所驱使时,其“感觉的秩序”的运作才具有企业家精神的性质。

六、数字经济的产权基础上文阐明了数字经济的微观基础,在此基础上可以讨论其政策蕴意。如前所述,“感觉的秩序”的运作需要激励,但这种激励不可能是来自市场之外、以强制的方式存在的,而应该是企业家对“自己发现的利润机会”做出的响应。而官僚体系中的个体就缺乏这样的激励,因此其行动不具有“企业家精神”。之所以强调“自己发现的利润机会”,是因为在这种利润机会的激励下,感觉的秩序的运转才会产生有助于更好地满足人们需求的数据。

那么,怎样才能让企业家有激励去“自己发现利润机会”呢?答案是:需要保障企业家拥有其在这种激励的作用下所获得的收益。为此,只要合乎正当规则,企业家的行动就不应该被干预和阻挠,以便他们根据自己对未来的判断来采取行动。同时,由于企业家实现目标需要利用资产,因此,这些资产的产权同样应该得到保护。

数据是与价值概念联系在一起的。当某些数据可以不接受消费者的评价,其价值由人为的标准决定时,就会损害企业家发现利润机会,从而损害数字经济。没有谁应该享有特权,任何人的行动都处在相同的法律地位上,接受他人的评价,这是数字经济的重要条件。

大多数关于数字经济的产权问题的讨论,只是强调了“数字资产”的产权保护(刘方和吕云龙,2022),这固然没有问题,但外延过于狭窄。本文则认为,数字经济的产权问题不仅与“数字资产”的产权有关,而且是一个更一般的产权问题,即所有与企业家行动相关的产权问题,都构成了数字经济的产权基础。这一结论可以从上述的讨论中得出。换言之,通过对数字经济的微观基础的讨论,我们得以更一般性地认识数字经济的产权问题。

七、结 论数字经济研究必须建立在坚实的基础之上,这样才不至于出现偏离。本文在构建数字经济的微观基础方面做了尝试,为数字经济提供了一个心理学基础和两个经济学基础。本文不仅引入了感觉的秩序、企业家精神等概念,还引入了方法论个体主义、主观价值理论、目的—手段等理论方法,并把它们运用于数字经济微观基础的讨论中。

以前的很多研究在讨论数字经济时,由于缺乏可靠的微观基础,事实上是建立在“计划经济”的思维之上。比如,这些研究通常把数据做客观化处理、忽视价格的基础性作用等,这就指向了一个错误而且有害的结论,即认为数字经济可以代替市场经济,只要拥有先进的技术,数字经济就可以在没有市场经济的情况下得到发展,从而提高人类的生活水平。

如本文所强调的,对数据的理解不能脱离企业家的判断(有目的的行动),即数据是作为企业家实现目的的手段而存在的,这才是体现了经济学的方法论个人主义。企业家需要借助价格机制评价数据的价值,然后采取特定的行动,才能形成有助于改善个人福利的分工合作机制。如果脱离企业家的行动(目的)来谈论数据,势必会把数据概念客观化,使之成为旁观者(经济学家或政府)的配置对象,这是把数据放到一个没有“市场”(企业家的行动、价格、分工合作等)的背景下讨论,这一方法显然是不合适的。

通过对数字经济微观基础的说明,本文指出,数字经济必须以市场经济为前提,如果市场经济不存在,数字经济也就不复存在。对人的行动的任何人为干预或限制,都是与数字经济的发展不相符的。只有把数字经济建立在可靠的微观基础之上,才能避免出现这样一种自相矛盾的状态,即一方面在强调数字经济,另一方面却不断地干预人的行动,甚至滑向计划经济。

| [1] | F. A.冯·哈耶克著, 邓正来译. 个人主义与经济秩序[M]. 北京: 生活•读书•新知 三联书店, 2003. |

| [2] | 何大安, 杨益均. 大数据时代政府宏观调控的思维模式[J]. 学术月刊, 2018, 50(5): 68–77. |

| [3] | 卡尔·门格尔著, 刘絜敖译. 国民经济学原理[M]. 上海: 上海人民出版社, 2005. |

| [4] | 刘方, 吕云龙. 健全我国数据产权制度的政策建议[J]. 当代经济管理, 2022, 44(7): 24–30. |

| [5] | 米塞斯著, 何品, 胡玉琴译. 理论与历史[M]. 台北: 凌零出版社, 2017. |

| [6] | Boettke P J. Entrepreneurship, and the entrepreneurial market process: Israel M. Kirzner and the two levels of analysis in spontaneous order studies[J]. The Review of Austrian Economics, 2014, 27(3): 233–247. |

| [7] | Butos W N, Koppl R G. The varieties of subjectivism: Keynes and Hayek on expectations[J]. History of Political Economy, 1997, 29(2): 327–359. |

| [8] | Dold M, Lewis P. F. A. Hayek on the political economy of endogenous preferences: An historical overview and contemporary assessment[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2022, 196: 104–119. |

| [9] | Dulbecco P. The dynamics of the institutional change and the market economy: Understanding contemporaneous market development processes[J]. The Review of Austrian Economics, 2003, 16(2): 231–251. |

| [10] | Hayek F A. The sensory order: An inquiry into the foundations of theoretical psychology[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1952. |

| [11] | Hayek F A. Rules, perception and intelligibility: Hayek F A Studies in philosophy, politics and economics[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1963: 43-65. |

| [12] | Horwitz S. From the sensory order to the liberal order: Hayek’s non-rationalist liberalism[J]. The Review of Austrian Economics, 2000, 13(1): 23–40. |

| [13] | Kirzner I M. Competition and entrepreneurship[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1973. |

| [14] | Koppl R. Some epistemological implications of economic complexity[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2010, 76(3): 859–872. |

| [15] | McQuade T J, Butos W N. The sensory order and other adaptive classifying systems[J]. Journal of Bioeconomics, 2005, 7(3): 335–358. |

| [16] | Saunavaara J, Laine A, Salo M. The Nordic societies and the development of the data centre industry: Digital transformation meets infrastructural and industrial inheritance[J]. Technology in Society, 2022, 69: 101931. |

| [17] | Tuerck D G. Economics as mechanism: The mind as machine in Hayek's sensory order[J]. Constitutional Political Economy, 1995, 6(3): 281–292. |