2023第45卷第12期

2.成城大学 经济学部, 日本 东京都 157-8511

2.Faculty of Economics, Seijo University, Tokyo 157-8511, Japan

自2001年加入世界贸易组织以来,中国已深度融入全球经济和贸易体系,推动中国企业、产品和服务走向世界各地,也带动了中国品牌纷纷走向海外。目前,中国已成为全球第一大出口国、第一大货物贸易国,以集成电路和手机为代表的高质量与高技术产品的出口保持快速增长

后全球化时代的到来要求中国品牌在国际化经营中采取灵活的来源国身份策略。以往的研究主要关注不同市场上的消费者面对发达国家的跨国品牌时会产生何种反应(如Han,1989;Koschate-Fischer等,2012;Xie等,2015),而较少关注来自中国等新兴市场的跨国品牌。同时,这些研究多是建立在消费者能够正确识别品牌来源国身份的基础上进行的(如Diamantopoulos等,2011;汪涛等,2012;Yunus和Rashid,2016;冯文婷等,2022)。然而,中国出海品牌在进入以及扎根海外市场的过程中可能会发现新兴市场与发达市场上的消费者会采取不同的方式处理品牌的来源国信息,包括在认知反应和情感反应上所体现出的差异。而密切关注并探究这些海外消费者对不同来源国身份策略的反应及其机制,将有助于应对不同海外市场中的机遇与挑战。近些年来,扎根海外市场的中国品牌频频登上“BrandZ中国出海品牌50强榜单”,其市场业绩与以往那些先从国内做大做强后再进入海外市场的中国品牌不相上下。因此,研究中国品牌所采取的来源国身份策略会如何影响海外消费者的反应,以及作用机制上有何差异,不仅可以丰富和拓展来源国效应理论,也具有很强的现实价值。

前人基于信息加工理论研究来源国效应,发现消费者通常依赖认知路径与情感路径评估品牌来源国信息(Obermiller和Spangenberg,1989)。消费者利用来源国信息推断产品品质,并赋予来源国特定的情感意义,从而形成其购买决策(Han,1989;Hong和Kang,2006;Kock等,2019)。然而,前人的研究多是从整合的视角,来理解来源国效应中的认知路径和情感路径(Sun等,2017;Wang等,2023),鲜有实证文章比较不同海外市场上的消费者在对两条路径的依赖上是否存在差异。此外,此前对来源国效应的研究多是从认知视角出发,忽视了情感反应在国际营销中的重要性。本文通过对比这两个视角,不但响应了学者们对加强情感视角研究的呼吁(Maher和Carter,2011;Herz和Diamantopoulos,2013),也以此为契机阐明了新兴市场和发达市场的情感反应差异,在国际营销领域强化了情感反应的研究基础。基于此,本文将不同海外市场的发展程度作为重要的情境差异纳入研究范畴,在越南市场和日本市场开展调研来比较中国出海品牌的来源国身份策略在不同海外市场中对品牌态度的影响,以及两个市场中的消费者在认知路径和情感路径的依赖上存在的差异。最后,由于表明中国身份可能会给出海品牌带来风险,本文提出并检验所有权置换对策和品牌隔离对策对市场风险的缓解效果。

在理论贡献上,本文扩展了与新兴市场品牌国际化相关的来源国效应研究,揭示了中国出海品牌所采取的来源国身份策略在不同海外市场中的差异化效果,表明了跨国比较研究的重要性。此外,本文在来源国研究领域丰富了对信息加工理论的探讨。通过在越南市场与日本市场中将消费者的敌意情绪细化为对抗情绪与逃避情绪,文章揭示了不同市场中的消费者在情感路径和认知路径依赖上的显著差异。在实践意义上,本文揭示了中国出海品牌在考虑进入不同市场时,对比不同来源国身份策略的影响效果的重要性。同时,企业应充分了解并契合不同海外市场中的消费者在认知和情感上的需求,实现市场突围。最后,对于已经明确表明中国身份的出海品牌,本文提出并检验的两项市场对策可以在不改变来源国身份的情况下缓解中国品牌在海外市场上所遭遇的风险。

二、文献综述与研究假设(一)品牌来源国效应与来源国身份策略

品牌/产品来源国(country-of-origin,简称COO)存在多种定义方式,它可以指产品制造、设计或组装的国家(Nagashima,1970,1977;Han和Terpstra,1988;Insch和McBride,1999)或品牌总部所在地(Johansson等,1985)。品牌/产品来源国形象被定义为消费者基于对特定国家在生产或营销上具备的优势和劣势的认知而形成的对该国产品的整体感知形式(Roth和Romeo,1992)。它可以通过影响消费者对产品的创新性、工艺、可靠性和价值的认知评估来影响消费者的决策(Samiee,1994)。基于来源国形象所形成的刻板印象则是一套关于特定国家及其成员特征的简化信念(Halkias等,2016),和众多产品线索共同影响消费者决策。目前关于品牌来源国效应的研究主要有两大分支。一部分学者从信息处理视角出发,关注来源国如何影响消费者的品质推断和品牌态度,以及消费者对不同来源国具有的刻板印象(如Hong和Wyer,1989;Leclerc等,1994;Maheswaran,1994;Herz和Diamantopoulos,2013;Barbarossa等,2018)。另一部分学者则关注购买动机、购买目标、信息类型、情绪感知、文化差异等因素对来源国效应的影响(如Gürhan-Canli和Maheswaran,2000a,2000b;Chen等,2014;Wang等,2023)。

早期的来源国效应(country-of-origin effect)研究多关注来自发达市场的品牌,表明来源国身份是证明产品质量的积极信号(Han,1989)。同时,品牌的发达国家身份也会正向影响消费者对其地位象征意义和情感意义的感知。对于新兴市场上的消费者而言,品牌来源国的情感意义十分重要(Batra等,2000)。随着新兴市场跨国企业的崛起,来源国效应的研究对象也逐渐扩展到了来自新兴市场的国际品牌。与来自发达市场的国际品牌具有天然的来源国优势不同,来自新兴市场的国际品牌在进入海外新兴市场及发达市场时面临着双重挑战。一方面,消费者对新兴市场的产品多存有负面刻板印象,这种负面来源国形象会影响海外消费者对产品的质量感知,损害跨国企业的市场绩效(Marano等,2017;Yu和Liu,2018)。另一方面,即便消费者心里认可这些来自新兴市场的国际品牌的品质,但是受到负面来源国形象以及同伴压力的影响,消费者最终也不会购买这些来自新兴市场的国际品牌(Johansson等,1994)。因此,与来自发达市场的国际品牌愿意积极展示自己的来源国身份不同,来自新兴市场的国际品牌在是否表明来源国身份的策略选择上存在明显差异(Samiee等,2005;Melnyk等,2012),而不同的策略选择会直接影响海外消费者对这些国际品牌的评估与消费决策。事实上,研究发现消费者对品牌的真实来源国知之甚少(Samiee等,2005;Zhang,2015)。即使他们可以使用品牌名称和标识作为线索来推断品牌来源国,他们的推断也经常犯错(Balabanis和Diamantopoulos,2008),这给了跨国品牌通过来源国身份策略建立品牌身份与形象的机会。

品牌的来源国身份策略(country-of-origin identity strategy)是指品牌方是否向消费者明确表明真实的来源国身份。中国品牌通常采取两种来源国身份策略进入海外市场:表明中国身份策略和隐藏中国身份策略。采取表明中国身份策略的中国国际化品牌以华为、中兴、大疆、比亚迪为代表。这类品牌与中国国家形象紧密相关,在海外市场并不刻意回避自己的中国身份,甚至主动表明自己的中国身份,如采用统一的公司名称和品牌标识。会主动宣称自己的中国身份,因此也被中国消费者称为民族型品牌。有研究表明,实力强大的品牌如果被错认为来自形象劣势的国家,那么这些品牌的声誉会受到损害(Thakor和Katsani,1997)。华为等中国出海品牌在产品实力上已获得国际认可,在进入新的海外市场时会主动宣称自己的来源国身份,以防被市场“误认”。采取隐藏中国身份策略的中国国际品牌以WIKO、SHEIN、Anker为代表。这类品牌或刻意避免与中国身份产生联系,或有意引导消费者将之与发达国家产生联系,这类品牌也被消费者称为掩饰型品牌(Aichner,2014)。有研究表明隐藏来源国身份的策略对于来自新兴市场的出海品牌特别有吸引力(Zhang,2015)。然而,现有研究对于中国出海品牌以不同的来源国身份策略进入不同发展程度的海外市场时,海外消费者对中国出海品牌的品牌态度差异及其影响机制的探讨还比较匮缺,这就是本文关注的研究缺口。

(二)来源国身份策略对品牌态度的作用机制:基于信息加工理论

消费者对产品的评价往往基于对一系列线索或信息的推断,包括内在线索(如产品设计)和外在线索(如品牌名称)(Dawar和Parker,1994)。品牌来源国作为一种外在线索,会和其他线索共同影响消费者对产品的评价(Han,1989,2016)。而信息加工理论(information processing theory)认为人类加工线索或信息的能量是有限的,因此信息加工过程必然会涉及信息的注意、选择和接收,并在不同情境下不同程度地激活个体的认知处理系统和情感处理系统。1989年,Obermiller和Spangenberg将信息处理理论引入来源国效应研究领域,并据此提出了产生来源国效应的两条路径:认知路径与情感路径。此后,越来越多的学者开始关注来源国信息带给消费者的情感联想,从整合的视角理解消费者在面对来源国信息时的反应如何体现在认知路径和情感路径上。在认知路径中,消费者利用来源国线索对产品质量和购买产品的预期效果进行推断。通常来源国形象越积极,消费者对产品质量的判断和购买意愿就越积极(Han,1989;Hong和Kang,2006)。在情感路径中,消费者认为来源国信息具有象征意义和情感意义(Kock等,2019)。消费者对特定国家持有的积极或消极情绪会转移到产品上,可以独立于产品品质而直接影响对该国品牌的态度(Hong和Kang,2006;Maheswaran和Chen,2006),也可以调节产品品质对品牌态度的影响(Chen等,2014)。消费者会通过购买或抵制某国产品来表达赞许或谴责(Leonidou等,2007)。消费者对特定国家的情绪包含敌意情绪和亲近情绪(郭功星等,2014;郭功星和周星,2016;Kock等,2019)。敌意情绪是指消费者因为以前或正在发生的军事、政治或经济事件而对某个国家产生的愤怒情绪或逃避情绪,会负向影响消费者的购买意愿(Klein等,1998;Harmeling等,2015)。亲近情绪是指消费者对某个国家产生的喜欢、共鸣甚至是依恋的感觉(Oberecker和Diamantopoulos,2011),会正向影响购买意愿(Oberecker等,2008;Oberecker和Diamantopoulos,2011)。虽然前人指出各国消费者在处理品牌来源国线索时可能存在认知层面和情感层面的差异(Obermiller和Spangenberg,1989;Samiee和Chabowski,2021),但是鲜有实证文章通过跨国比较研究直接检验不同市场上的消费者在形成品牌态度的过程中在对不同路径的依赖上存在的差异。基于此,本文将不同海外市场的发展程度作为重要的情境差异纳入研究范畴,探讨在越南市场与日本市场上,消费者如何依赖认知路径和情感路径对中国出海品牌形成品牌态度。

1.中国出海品牌的来源国身份策略在新兴市场上的影响效果及作用机制

在认知路径中,首先,新兴市场上的消费者对外国产品进行质量评估时持有更强烈的刻板印象(Nebenzahl和Jaffe,1996)。新兴市场中消费者具有的来源国刻板印象是一种泛化的来源国效应,即由初始的对特定国家某一产品品类的来源国刻板印象(如德国的汽车性能好)泛化为对所有发达国家(或所有发展中国家)跨国品牌的来源国刻板印象(如来自发达市场的产品性能比来自新兴市场的好)。新兴市场中的消费者普遍更认同来自发达市场的产品的质量,而非来自新兴市场的产品的质量。因此,在新兴市场中品牌来源国身份对品质推断、品牌态度的影响程度之深、影响范围之广,得到了众多研究的证实。新兴市场的消费者通常对其他新兴市场制造的产品持有负面的质量评价,购买意愿也较低(Huddleston等,2001;Amine和Shin,2002)。反之,他们认为来自发达市场的进口产品通常比来自新兴市场的进口产品具有更高的质量,而较少去关注客观上该发达国家在该产品品类的生产上是否具有优势(Hu等,2008;Wang和Yang,2008)。新兴市场上的消费者对外国品牌尤其是西方品牌的偏好强于本国品牌,原产国形象给来自发达市场的跨国品牌戴上了“质量光环”(Batra等,2000)。因此,相比于“隐藏中国身份”策略,“表明中国身份”策略更可能使中国出海品牌在新兴市场上受到负面刻板印象的影响。其次,新兴市场上的消费者拥有较少的产品知识和使用经验,这削弱了消费者在购前依赖产品的制造过程和技术复杂性对产品质量进行诊断的机会和能力。尽管近年来中国在一些产品品类(如电子消费品)的生产上逐渐获得国际市场的认可,但是新兴市场上的消费者较难借助产品知识和使用经验来缓解原有的来源国刻板印象。此外,具体到特定国家与特定品牌时,除了来源国身份策略的影响,消费者的品质评价和品牌态度也会受到其他因素的影响,如媒体宣传导向、国家关系变动等。但是,综合考虑新兴市场上泛化的来源国刻板印象与消费者较弱的产品属性诊断能力,表明中国身份将导致出海品牌更容易受到负面刻板印象的影响。综上,本文提出:

H1:在新兴市场上,与隐藏中国身份策略相比,表明中国身份策略会使出海品牌的品质评价受到负面刻板印象的影响。

在情感路径中,新兴市场上的消费者非常看重品牌的来源国形象以及购买品牌所带来的象征意义和情感意义(Swoboda等,2012;Eng等,2016)。Maher和Carter(2011)发现新兴市场上的消费者对品牌来源国的情感反应与消费者的购买意愿直接相关。并且,该关系强度甚至超过了认知反应与购买意愿的关系。本文认为一方面,新兴市场消费者出于保护本国产业和经济的意识,面对制造实力强劲的中国出口产品或出海品牌时可能会感受到经济压力和替代威胁。如果该新兴市场上的消费者对中国抱有敌意信念,就很有可能将该信念转化为针对中国品牌的敌意情绪。并且,在高制衡意愿但低制衡能力的现实情形下,敌意情绪更多表现为逃避情绪。最近的一项研究将敌意情绪细化为对抗情绪(agonistic emotions)与逃避情绪(retreat emotions),表明逃避情绪会负向影响消费者对产品的品质评价与品牌态度(Harmeling等,2015)。另一方面,新兴市场上的消费者也可能对中国抱有亲近情绪。有研究发现亲近情绪可通过增加信任感和降低购买风险而正向影响消费者对出海产品或品牌的购买意愿(Serrano-Arcos等,2022)。然而,既存研究在亲近情绪对品质评价的影响上尚未达成共识。目前仅有的几项基于泰国、以色列与土耳其等新兴市场的实证研究发现,亲近情绪能够积极影响品质评价(Wongtada等,2012;Asseraf和Shoham,2017;Ercis和Celik,2019)。因此我们可以推断,新兴市场消费者对中国出海品牌的逃避情绪和亲近情绪一方面能够直接影响品牌态度,另一方面也能够影响品质评价。因此,整体而言,情绪感知不仅会直接影响品牌态度,而且会削弱品质评价对品牌态度的影响,从而造成新兴市场消费者对情感路径的依赖强于认知路径。聚焦到越南市场上,自2004年以来,中国已经超过美国成为越南最大的贸易伙伴,越南的大部分出口依赖中国市场,并且对中国存在巨大的贸易逆差。在越南人看来,中国可能是阻碍越南走向“现代化”的政治和市场力量,而越南与美国之间愈发密切的合作被认为有力地平衡了中国在亚洲地区的力量(Shultz Ⅱ,2012)。在这种欢迎与疑虑并存的状况下,越南消费者对中国品牌的品质评价会被其情绪感知进一步强化,从而造成其对情感路径的依赖性超过认知路径。综上,本文提出:

H2:在新兴市场上,消费者对中国出海品牌的敌意情绪与亲近情绪在影响品牌态度的同时,也会影响品质评价。

H3:在新兴市场上,来源国身份策略对中国出海品牌态度的影响过程中,消费者对逃避情绪与亲近情绪的依赖程度强于对品质评价的依赖程度。

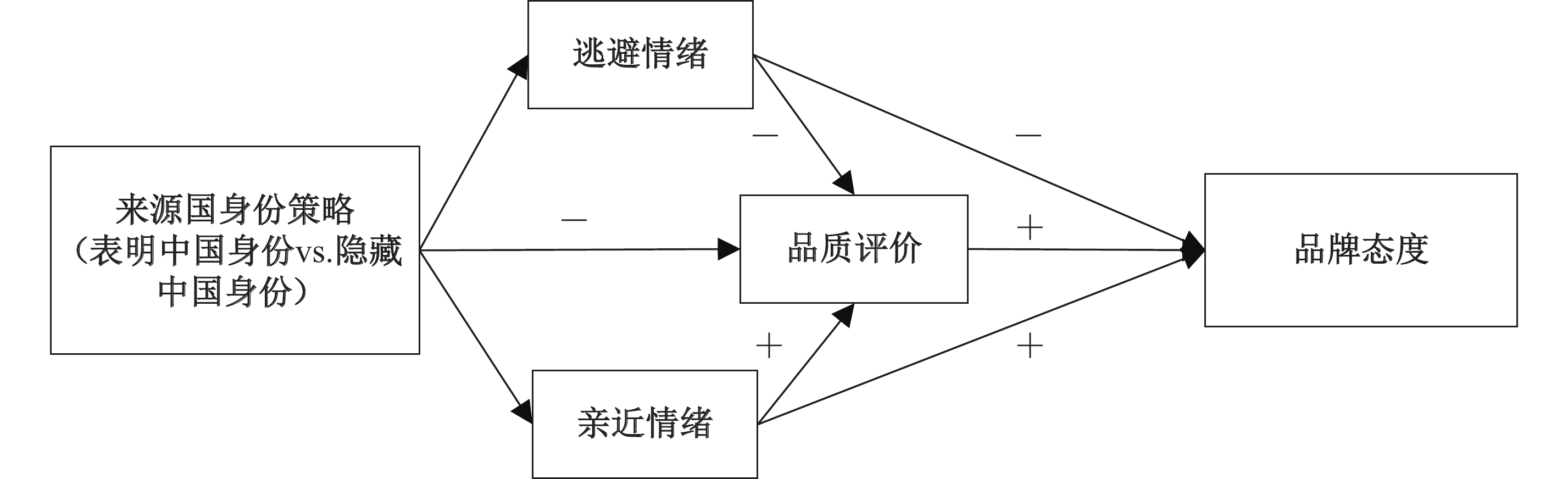

图1显示了中国出海品牌来源国身份策略在新兴市场上的影响路径。

|

| 图 1 中国出海品牌来源国身份策略在新兴市场上的影响路径 |

2.中国出海品牌的来源国身份策略在发达市场上的影响效果及作用机制

在认知路径中,首先,发达市场上的消费者虽然也会对来自不同国家的产品品质具有刻板印象,但是这种刻板印象更多指向特定国家在特定产品品类(如法国的葡萄酒、日本的农产品)的生产上所具备的优势,因此是一种有指向性的来源国效应。它将某些国家与特定的产品品类相匹配,消费者购买这些国家的产品或品牌只是因为它们在这些特定产品品类上的卓越能力或声誉(Diamantopoulos等,2011)。发达市场上的消费者通常依赖产品的制造过程和技术复杂性对产品进行评价(Ahmed和d’Astous,2008),对品牌的来源国信息和制造国信息都非常关注(Eng等,2016)。而越依赖产品技术做出购买决策的消费者越不容易受到品牌来源国刻板印象的影响,也越愿意购买来自新兴市场的品牌(Lee,2020)。例如,有研究发现,尽管都是来自发达市场的产品,但是日本消费者对老牌葡萄酒原产国(如法国、意大利)的偏爱还是远高于新兴葡萄酒原产国(如美国、澳大利亚)(Bruwer和Buller,2012)。同时,该研究还发现作为葡萄酒的主要购买者,日本女性消费者对新兴葡萄酒原产国的偏好近年来开始上升,且已经超过男性消费者,这表明随着其他国家在葡萄酒品类生产上的提升,来源国刻板印象对日本消费者的影响逐渐被缓解甚至消除。最新的研究也表明并不是每一个暗示发达国家来源地的品牌名称都会增加波兰消费者的购买意愿,只有在特定产品品类下具有生产优势的发达国家所出口的品牌才会获得青睐(Witek-Hajduk和Grudecka,2022)。因此,随着一个国家在特定产品品类的生产上发展出优势,发达市场上的消费者也会受其影响而改善品牌态度。随着中国制造业特别是电子消费品的发展,中国品牌依托产业集群效应,在产品性能质量上逐渐显示出优越性,华为、海尔等电子消费品在国际市场上的良好声誉大大提升了中国制造的形象(Yunus和Rashid,2016)。英国消费者已从低估中国品牌质量的阶段逐渐转变为认同(Leonidou等,2007;Diamantopoulos等,2011)。英国消费者出于对中国制造总体的积极印象,会对中国冰箱产生较高的购买意愿(Diamantopoulos等,2011)。该研究也表明,相比于来源国刻板印象的影响,电子消费品的品牌形象对发达市场消费者购买意愿的影响更直接。中国出海品牌在发达市场采取“表明中国身份”的来源国身份策略可以通过凸显中国在消费电子产品品类上的工艺制造水平来获得发达市场消费者积极的品质评价,进而获得积极的品牌态度。相反,尽管一些出海品牌选择隐藏自己的中国身份,希望通过品牌线索来暗示该品牌来自发达国家,但在发达市场上,产品是否来自发达国家与产品本身的工艺制造水平之间的相关性较弱,发达市场消费者会更加关注特定国家是否在特定行业的产品制造上具有优势。发达市场消费者拥有的产品知识和使用经验已被证明可以削弱负面来源国刻板印象的影响,提高他们对中国产品的购买意愿(Wang等,2018)。因此,相比于使用隐藏中国身份策略来暗示该品牌来自一个并不具备品类优势的发达国家,那些已经逐渐建立起品类优势的中国出海品牌在海外发达市场上可以通过表明中国身份的策略来削弱负面来源国刻板印象对品质评价的影响。综上,本文提出:

H4:在发达市场上,与隐藏中国身份策略相比,表明中国身份策略对出海品牌品质评价的影响取决于中国制造在特定产品品类上的相对优势。

在情感路径中,一方面,当发达市场上的消费者意识到中国制造对该国市场产生了经济威胁时,由于发达市场具有较强的制衡能力,这促使消费者对中国抱有的敌意信念更可能转化为对中国品牌的对抗情绪而非逃避情绪。Klein等(1998)的研究表明,由敌意信念引发的对抗情绪会负面影响中国消费者对日本产品的购买意愿,但该对抗情绪并没有扭曲消费者对相关产品的品质评价。Ettenson和Klein(2005)的研究也表明,澳大利亚消费者因为法国开展核试验而产生的对抗情绪会降低他们对法国产品的购买意愿,但是不会影响他们对法国产品的品质评价。同样地,Harmeling等(2015)在将敌意情绪区分为逃避情绪与对抗情绪后,也发现对抗情绪只影响品牌态度而不影响品质评价。另一方面,尽管亲近情绪能够正向预测发达市场消费者的品牌态度,但是有研究发现来自奥地利、比利时等发达市场的消费者进行产品选择时更可能依赖产品质量而非亲近情绪,且发达市场上的消费者对特定国家的亲近情绪不太可能促使其在评价产品质量时产生积极偏差(Oberecker等,2008)。因此可以推断,就整体而言,发达市场的消费者会更加依赖产品品质评价而非情绪感知来形成对中国出海品牌的品牌态度。综上,本文提出:

H5:在发达市场上,来源国身份策略对中国出海品牌态度的影响过程中,消费者对品质评价的依赖程度强于对对抗情绪与亲近情绪的依赖程度。

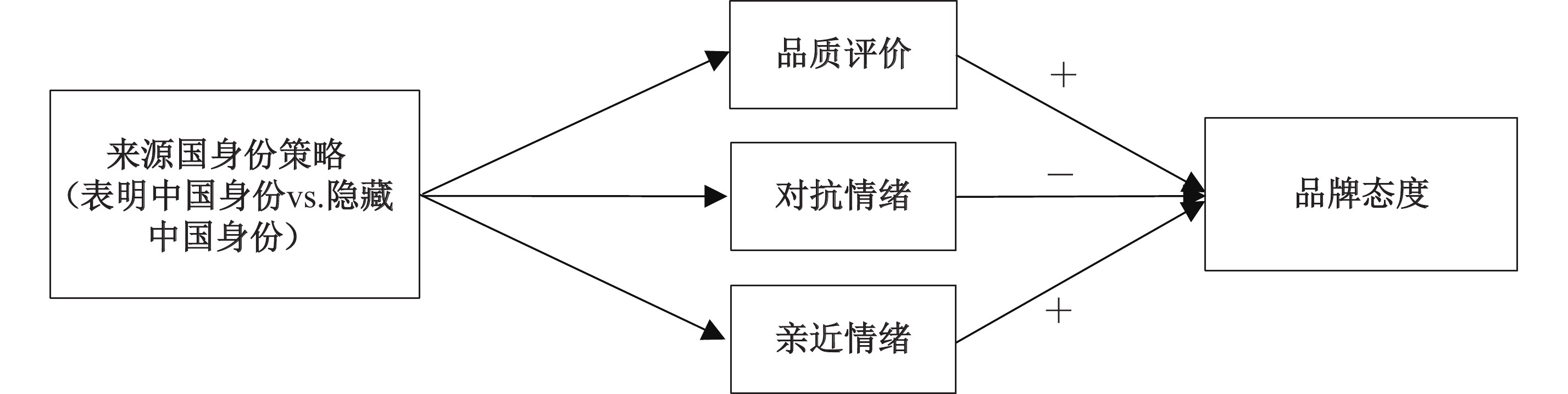

图2显示了中国出海品牌来源国身份策略在发达市场上的影响路径。

|

| 图 2 中国出海品牌来源国身份策略在发达市场上的影响路径 |

研究一的目的是检验H1—H5,即在新兴市场与发达市场,在中国出海品牌的来源国身份策略影响消费者品牌态度的过程中,认知路径和情感路径的作用机制差异。研究一选取越南和日本作为新兴市场与发达市场代表。越南和日本作为中国的邻国,是中国在亚洲的重要出口市场和外贸市场,也是很多中国企业走向海外时优先考虑进入的地区。研究中国出海品牌实施的不同来源国身份策略对越南消费者和日本消费者品牌态度的影响及其作用机制,不仅可以丰富国际市场营销中原产国效应理论的研究成果,对于中国品牌出海、建立区域贸易伙伴关系也具有启示意义。

(一)研究设计与流程

研究采用2(来源国身份策略:表明中国身份 vs. 隐藏中国身份)×2(海外市场:越南市场 vs. 日本市场)组间设计。由于中国的消费电子产品在海外市场一直具有较高的市场份额及品牌认知度

80名越南消费者(在校大学生和研究生,20—40岁参与者占91%,男性占35%)与80名日本消费者(在校大学生和MBA学生,20—40岁参与者占74%,男性占57.5%)参与了研究并通过了注意力测试,属于有效样本。调查问卷采用双向互译法,由当地学者和研究生分别翻译成日文和越南文问卷,再将日文和越南文翻译成中文进行检查,确保翻译的准确性。

在越南市场和日本市场上,参与者均被随机分配到“表明中国身份”策略情境(HUAWEI)或“隐藏中国身份”策略情境(WIKO)中,对手机品牌进行评价。研究中采用图片和文字对这两个品牌的某一款手机进行描述,除了品牌名称不同,其他描述信息完全一致,为“高清晰度、大容量电池、高性能5G”。在看完图片和文字描述后,首先,被试需要填写自己认为该品牌来自哪个国家(Balabanis等,2011),以及对该答案的信心程度(1=非常没有信心,7=非常有信心),用于检验来源国身份策略对品牌来源国识别的影响。接下来,被试被要求填写对该手机品牌的品质评价、情绪感知(敌意情绪和亲近情绪)和品牌态度量表,量表均借鉴自前人的文献(见表1)。在敌意情绪的测量方面,相比于日本市场消费者对中国抱有更强的对抗性心态(门洪华,2016),越南市场消费者对中国虽有较强的制衡意愿但制衡能力较弱,因此对中国抱有更强的谨慎性心态(陈小鼎和王翠梅,2019)。因此在日本市场,敌意情绪的测项主要是对抗情绪,而在越南市场,敌意情绪的测项主要是逃避情绪。最后,要求被试填写自己对手机品牌的熟悉度,作为研究中的控制变量(见表1)。

| 变量 | 测项 |

| 品质评价

(Balabanis和Diamantopoulos,2011) |

请您从以下几个方面评价这个品牌(1=非常低,7=非常高)

(1)性价比;(2)可靠性;(3)性能;(4)质量 |

| 敌意情绪

(Harmeling等,2015) |

当谈到这个手机品牌时,您在多大程度上感受到了以下各种情绪?(1=完全没有,7=非常强烈)

逃避情绪(越南市场):(1)令人担忧的;(2)令人烦躁的;(3)令人害怕的 对抗情绪(日本市场):(1)令人生气的;(2)令人沮丧的;(3)令人担忧的 |

| 亲近情绪

(Oberecker和Diamantopoulos,2011) |

当谈到这个手机品牌时,您在多大程度上感受到了以下各种情绪?(1=完全没有,7=非常强烈)

(1)令人开心的;(2)令人喜爱的;(3)具有吸引力的 |

| 品牌态度

(Maheswaran和Chaiken,1991) |

(1)您对于这个手机品牌的态度是怎么样的?(1=非常差,7=非常好)

(2)您对于这个手机品牌的赞许程度是怎么样的?(1=非常不赞许,7=非常赞许) (3)您对于这个手机品牌的购买意愿是怎么样的?(1=非常不愿意购买,7=非常愿意购买) |

| 品牌熟悉度

(Diamantopoulos等,2011) |

(1)您对于手机品牌的了解程度怎么样?(1=非常低,7=非常高)

(2)您对于手机品牌的知识掌握程度怎么样?(1=非常低,7=非常高) (3)您对于手机品牌的使用经验怎么样?(1=非常低,7=非常高) |

(二)变量测量评估

1.量表信度和效度检验

采用SPSS 23.0和AMOS 26.0软件分别对所收集的越南市场和日本市场的数据进行量表信度和效度检验。第一,对量表信度进行分析,在两个市场使用的所有变量的信度系数Cronbach’s α都超过了0.6,表明量表具有可靠性。第二,对量表效度进行验证性因子分析(CFA),日本市场中所有量表的平均方差提取量(AVE)都大于0.5,组合信度(CR)都大于0.6。越南市场中逃避情绪、品牌态度、品牌熟悉度量表的AVE都大于0.5,CR都大于0.6;亲近情绪量表的AVE为0.461,CR大于0.6;品质评价量表中题项“性能”的因子载荷低于0.4,删除该题项后品质评价的AVE达到0.416,CR大于0.6,表明聚合效度达到要求(Zhang和Zheng,2021)。此外,每个变量的AVE平方根值均大于这个变量与其他变量的相关系数,表明区分效度达到要求(信效度检验见表2和表3)。

| 变量 | 国家 | Cronbach’s α | CR | AVE |

| 品质评价 | 越南 | 0.622 | 0.652 | 0.416 |

| 日本 | 0.826 | 0.852 | 0.612 | |

| 敌意情绪 | 越南 | 0.842 | 0.845 | 0.649 |

| 日本 | 0.816 | 0.877 | 0.714 | |

| 亲近情绪 | 越南 | 0.608 | 0.701 | 0.461 |

| 日本 | 0.977 | 0.978 | 0.935 | |

| 品牌态度 | 越南 | 0.888 | 0.889 | 0.728 |

| 日本 | 0.875 | 0.887 | 0.726 | |

| 品牌熟悉度 | 越南 | 0.664 | 0.733 | 0.508 |

| 日本 | 0.812 | 0.833 | 0.632 |

| 国家 | 变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 越南 | 1.品质评价 | 0.645 | ||||

| 2.敌意情绪 | −0.298*** | 0.806 | ||||

| 3.亲近情绪 | 0.135*** | −0.431*** | 0.679 | |||

| 4.品牌态度 | 0.086*** | −0.436*** | 0.680*** | 0.853 | ||

| 5.品牌熟悉度 | −0.052 | 0.083 | 0.043 | 0.045 | 0.713 | |

| 均值 | 4.267 | 3.500 | 3.921 | 3.750 | 4.188 | |

| 标准差 | 0.659 | 1.379 | 1.119 | 1.406 | 0.928 | |

| 日本 | 1.品质评价 | 0.782 | ||||

| 2.敌意情绪 | −0.161** | 0.845 | ||||

| 3.亲近情绪 | 0.377*** | 0.180* | 0.967 | |||

| 4.品牌态度 | 0.607*** | −0.240** | 0.528*** | 0.852 | ||

| 5.品牌熟悉度 | 0.237** | 0.005 | 0.175 | 0.150 | 0.795 | |

| 均值 | 4.288 | 2.446 | 2.658 | 3.304 | 3.746 | |

| 标准差 | 1.276 | 1.404 | 1.656 | 1.252 | 1.554 | |

| 注:表格对角线以下的值表示变量之间的相关性,而位于表格对角线位置上的值表示变量的AVE平方根值。***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1。 | ||||||

2.共同方法偏差的控制与检验

本研究采用了自我报告的调查数据,为了控制共同方法偏差,调查问卷设置了匿名填写,同时进行正反向计分等方法。此外,我们分别对越南市场和日本市场上收集的数据进行共同方法偏差检验。探索性因子分析结果显示第一个因子的方差解释率分别为35.373%、39.222%,均没有超过40%。验证性因子分析结果显示共同方法偏差检验模型拟合很差(见表4),所以不存在严重的共同方法偏差问题。

| χ2/df | CFI | GFI | AGFI | NFI | TLI | RMSEA | |

| 越南市场 | 2.631 | 0.745 | 0.700 | 0.600 | 0.652 | 0.703 | 0.144 |

| 日本市场 | 7.507 | 0.347 | 0.460 | 0.294 | 0.325 | 0.247 | 0.287 |

(三)研究结果分析

1.来源国身份策略对品牌来源国识别的影响

为了检验来源国身份策略能否有效影响品牌的来源国识别,我们比较了被试对HUAWEI和WIKO的来源国识别情况。首先,编码被试所识别的国家,将能够正确识别出品牌来自中国的答案编码为1,无法识别出品牌来自中国的答案编码为−1。其次,计算每个被试对品牌来源国的正确识别程度,计算方法为:识别国家(1,−1)×识别信心(1—7分)。最后,对比HUAWEI组与WIKO组被试对品牌来源国的正确识别程度是否存在显著差异。进行独立样本t检验的结果表明:在越南市场,被试对HUAWEI的正确识别程度显著高于对WIKO的正确识别程度(MHUAWEI=4.53,SD=4.07 vs. MWIKO=−4.41,SD=2.31,t(100)=13.644,p<0.001);在日本市场,被试对HUAWEI的正确识别程度也显著高于对WIKO的正确识别程度(MHUAWEI=6.58,SD=1.08 vs. MWIKO=−2.18,SD=4.18,t(78)=12.813,p<0.001)。这表明相比于WIKO的“隐藏中国身份”策略,HUAWEI的“表明中国身份”策略会显著提高消费者对品牌来源国的正确识别程度。

2.假设检验

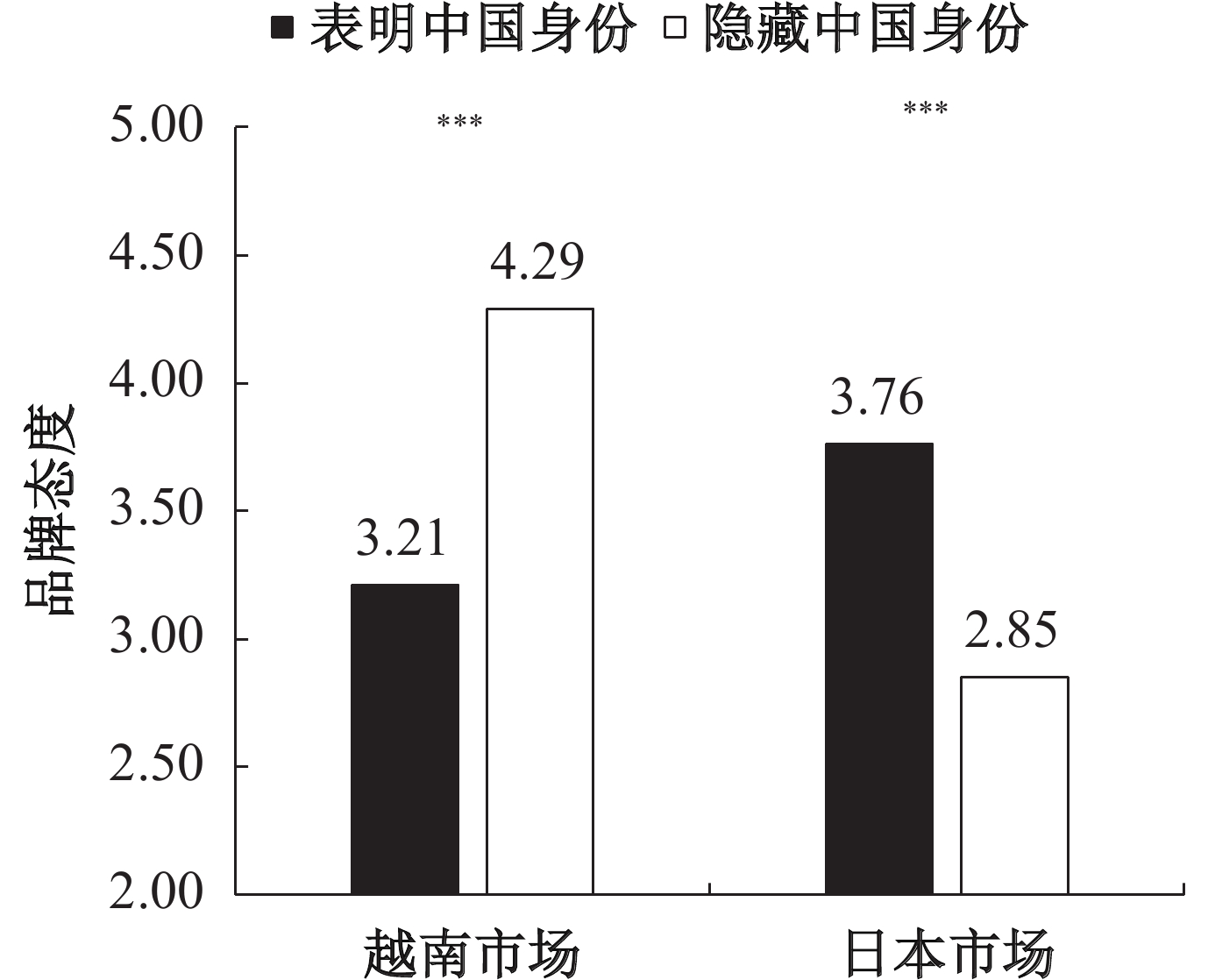

第一,在越南市场和日本市场分别检验品牌来源国身份策略对消费者品牌态度、品质评价、逃避情绪(或对抗情绪)与亲近情绪的影响。我们使用了结构方程模型来检验假设,结果显示:(1)在越南市场,控制了品牌熟悉度(α=0.664)后,相比于隐藏中国身份的品牌,越南消费者对表明中国身份的品牌态度更消极(α=0.888,M表明中国身份=3.21,SD=1.39 vs. M隐藏中国身份=4.29,SD=1.22,F(1,77)=16.267,p<0.001)(见图3);品质评价更消极(α=0.622,M表明中国身份=4.07,SD=0.52 vs. M隐藏中国身份=4.47,SD=0.73,F(1,77)=7.478,p=0.008);逃避情绪更强(α=0.842,M表明中国身份=4.43,SD=0.90 vs. M隐藏中国身份=2.57,SD=1.12,F(1,77)=71.310,p<0.001);亲近情绪更弱(α=0.608,M表明中国身份=3.26,SD=0.80 vs. M隐藏中国身份=4.58,SD=1.00,F(1,77)=51.969,p<0.001)。因此H1得到验证,即在新兴市场上,表明中国身份会使出海品牌的品质评价受到负面刻板印象的影响。(2)在日本市场,控制了品牌熟悉度(α=0.812)后,相比于隐藏中国身份的品牌,日本消费者对表明中国身份的品牌态度更积极(α=0.875,M表明中国身份=3.76,SD=1.38 vs. M隐藏中国身份=2.85,SD=0.93,F(1,77)=10.038,p=0.002)(见图3);品质评价更积极(α=0.826,M表明中国身份=4.83,SD=1.00 vs. M隐藏中国身份=3.74,SD=1.30,F(1,77)=13.545,p<0.001);对抗情绪没有显著差异(α=0.816,M表明中国身份=2.38,SD=1.41 vs. M隐藏中国身份=2.52,SD=1.41,F(1,77)=0.064,p=0.802);亲近情绪没有显著差异(α=0.977,M表明中国身份=2.83,SD=1.85 vs. M隐藏中国身份=2.48,SD=1.44,F(1,77)=0.264,p=0.609)。因此H4得到验证,即在发达市场上,对于具有品类优势的电子消费品而言,表明中国身份会使出海品牌的品质评价不容易受到负面刻板印象的影响。

|

| 注:***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1。 图 3 中国出海品牌的来源国身份策略对越南消费者与日本消费者品牌态度的影响 |

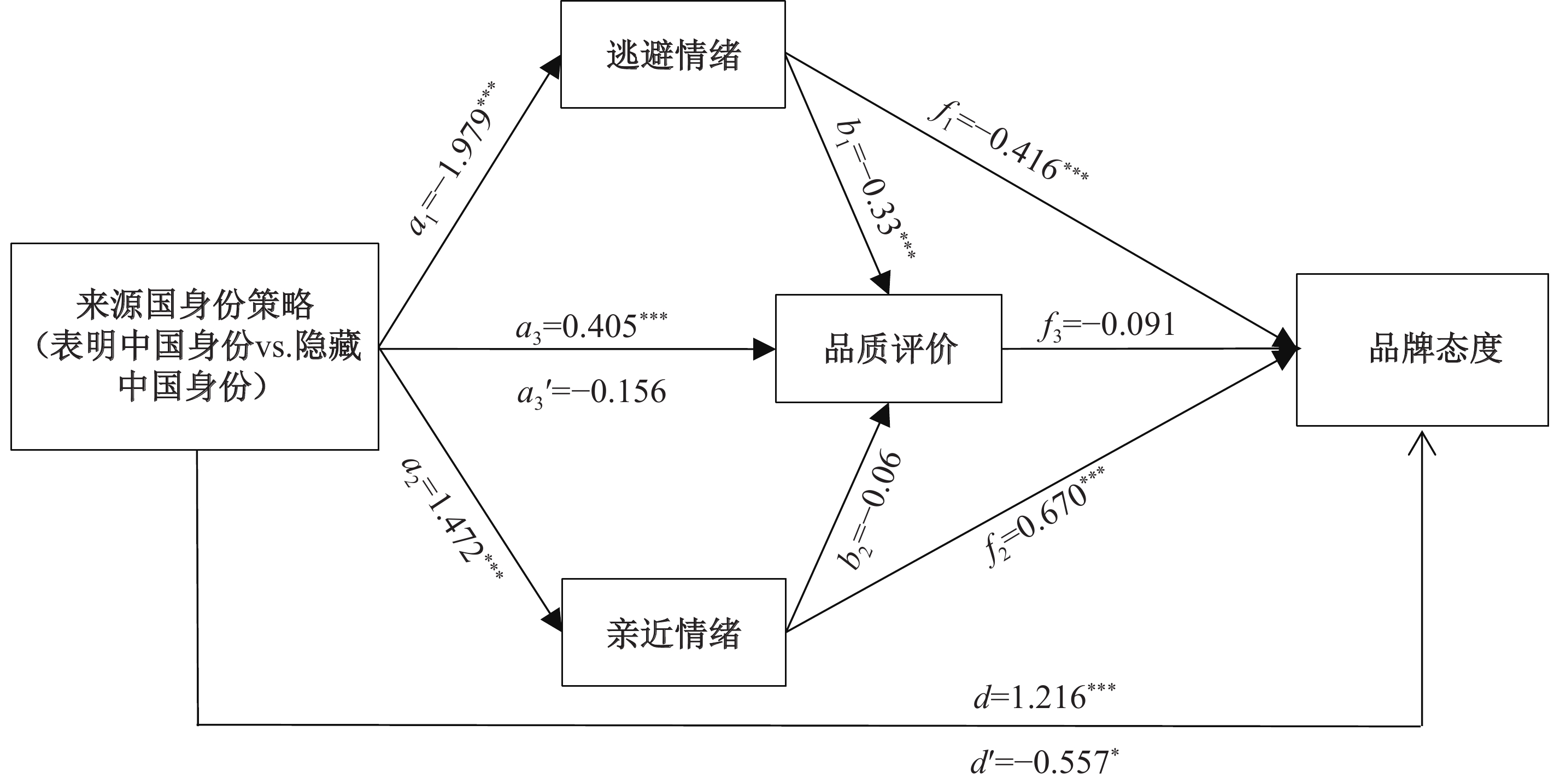

第二,在越南市场进行情感路径与认知路径的比较,即检验越南消费者如何依赖逃避情绪、亲近情绪与品质评价最终形成对中国出海品牌的品牌态度。我们在AMOS中以来源国身份策略为自变量,品质评价、逃避情绪、亲近情绪为中介变量,品牌态度为因变量,品牌熟悉度为协变量建立图4所示的模型。将“表明中国身份”策略编码为1,“隐藏中国身份”策略编码为2。结果显示:(1)在越南市场,逃避情绪能够负向影响品牌态度(f1=−0.416,p<0.001),亲近情绪能够正向影响品牌态度(f2=0.670,p<0.001),而此时品质评价没有显著影响(f3=−0.091,p=0.626)(见图4)。进一步,我们运用bootstrap(抽样5000 次,置信区间95%)检验中介效应。结果显示:在越南市场,逃避情绪的中介效应显著(LLCI=0.181,ULCI=1.685),中介效应为0.824。亲近情绪的中介效应显著(LLCI=0.481,ULCI=1.522),中介效应为0.986。品质评价的中介效应不显著(LLCI=−0.067,ULCI=0.261)。同时,控制了逃避情绪和亲近情绪后,来源国身份策略对品牌态度的影响的显著性下降(LLCI=−1.230,ULCI=−0.019),直接效应为−0.557。这表明,尽管来源国身份策略会影响越南消费者对中国出海品牌的品质评价与情绪感知,但是最终形成品牌态度时更多是依赖情感路径而非认知路径。因此,H3得到验证。(2)逃避情绪会负向影响越南消费者对中国出海品牌的品质评价(b1=−0.33,p<0.001),但是亲近情绪对品质评价没有显著影响(b2=−0.06,p=0.374)。因此,H2得到部分验证。尽管之前的一些研究发现亲近情绪能够正向影响品质评价,但是本文并未发现这一效应,这可能是因为这些研究中对消费者亲近情绪的测量更加偏向于他们对特定国家的依恋感(Oberecker和Diamantopoulos,2011;Wongtada等,2012;Asseraf和Shoham,2017;Ercis和Celik,2019),这种依恋感有助于削弱他们对品牌的感知风险,增加信任感来正向影响品质评价。本文采用的亲近情绪量表是测量消费者对品牌感受到的愉悦感与吸引力,而这类亲近情绪是一种情感相对较弱的善意(郭功星和周星,2016),因此对品质评价的影响也较弱。与亲近情绪不同的是,本文发现逃避情绪则能够影响越南消费者的品质评价,来源国身份策略对品质评价的影响由逃避情绪起中介作用(LLCI=0.293,ULCI=1.122),中介效应为0.656。

|

| 注:***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1。 图 4 越南市场上来源国身份策略影响品牌态度的作用路径比较 |

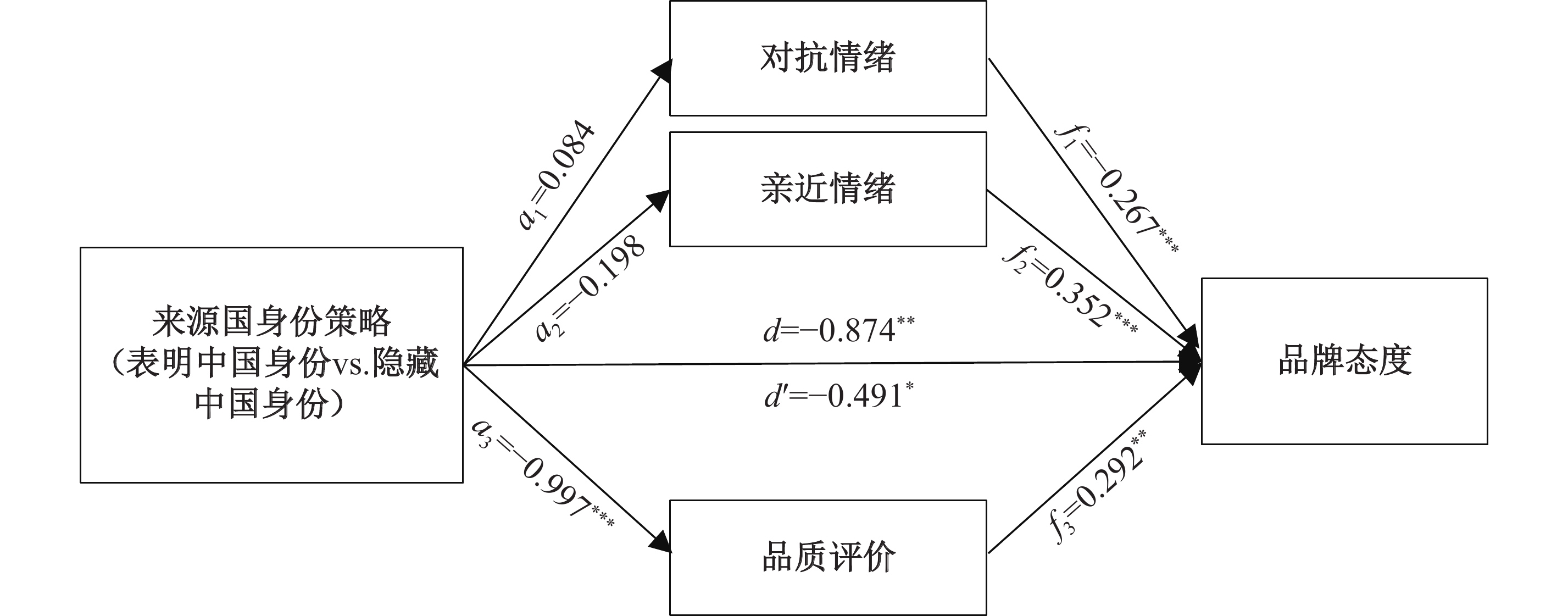

第三,在日本市场进行情感路径与认知路径的比较,即检验日本消费者如何依赖对抗情绪、亲近情绪与品质评价最终形成对中国出海品牌的品牌态度。我们在AMOS中建立图5所示的模型,结果显示:在日本市场中,对抗情绪能够负向影响品牌态度(f1=−0.267,p<0.001),亲近情绪能够正向影响品牌态度(f2=0.352,p<0.001),品质评价能够正向影响品牌态度(f3=0.292,p<0.001)(见图5),这表明情绪感知与品质评价均能影响日本消费者的品牌态度。然而,由于来源国身份策略并不影响日本消费者的对抗情绪与亲近情绪,因此在来源国身份策略对品牌态度的影响机制中,认知路径而非情感路径起到了中介作用。bootstrap的检验结果表明:在日本市场,品质评价的中介效应显著(LLCI=−0.622,ULCI=−0.077),中介效应为−0.291。对抗情绪(LLCI=−0.208,ULCI=0.143)与亲近情绪(LLCI=−0.404,ULCI=0.155)的中介效应不显著。同时,控制了品质评价后,来源国身份策略对品牌态度的影响的显著性下降(LLCI=−0.980,ULCI=−0.038),直接效应为−0.491。H5得到验证。

|

| 注:***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1。 图 5 日本市场上来源国身份策略影响品牌态度的作用路径比较 |

(四)研究结果讨论

研究结果揭示,在越南市场,与“隐藏中国身份”策略相比,“表明中国身份”策略通过影响消费者对品牌的情绪感知而影响品牌态度。在该市场,来源国身份策略虽然也会影响消费者对产品的品质评价,但消费者对情感路径的依赖性强于认知路径。这表明越南消费者一方面仍然对中国出海品牌的品质抱有负面印象,另一方面也会受到情绪波动的影响,并且更依赖情感路径来评价中国出海品牌。这说明,在像越南这样高度赞赏“西方”生活方式、社会规范约束力强的消费环境中,来源国效应中的情感效应表现强烈。这一研究发现也吻合了之前Maher和Carter(2011)的研究结果,即新兴市场上的消费者对品牌来源国的情感反应与其购买意愿之间的关联强度超过了认知反应与其购买意愿之间的关联强度。然而,在日本市场,与“隐藏中国身份”策略相比,“表明中国身份”策略通过正向影响消费者对中国出海品牌的品质评价而影响品牌态度。在该市场,尽管消费者的情绪感知与品质评价均会影响品牌态度的形成,但是由于中国出海品牌的来源国身份策略并不会影响消费者对品牌的对抗情绪感知与亲近情绪感知,因此在总体上消费者对认知路径的依赖性强于情感路径。这表明伴随着中国制造业的发展与中国制造的口碑提升,日本消费者更可能受到品牌品质的影响,依赖认知路径去评价中国出海品牌。这说明,在像日本这样以理性至上为社会规范理念的消费环境中,认知对行为的引导作用超过了情感的作用,这在本质上具有工具性。

四、研究二:助力中国品牌进入海外市场的市场对策(一)品牌出海的市场对策

鉴于实施“表明中国身份”的来源国身份策略会让中国出海品牌在越南市场上获得消极的品牌态度,那么提出对策来缓解消极影响就具有重要的实践意义。前人主要是从企业战略的视角提出了克服来源国劣势的对策(魏江和杨洋,2018),而从消费者感知层面提出并检验对策的研究仍十分有限。在逆全球化环境下,贸易保护主义引发了东道国消费者对外来品牌的歧视和排斥。已有研究从企业战略层面提出通过“所有权置换”对策(杨洋等,2017)和“品牌隔离”对策(杨勃和刘娟,2020)来克服贸易制度上的阻碍。本文认为这两种策略同样可以从消费者认知和情感层面缓解品牌遭受的负面影响,改善海外消费者对中国出海品牌的态度。

所有权置换对策是指出海企业与当地合作方共享所有权,以部分所有权置换在当地市场的合法性,强调品牌与当地市场的融合(Lu和Xu,2006;Rao等,2008)。从建立模式来看,出海企业通过收购带有“当地出品”标签的企业,能够快速融入东道国(杨洋等,2017)。当海外市场对特定国家怀有高敌意情绪时,出海企业或品牌可通过所有权置换对策推出新产品,来增加海外消费者的喜爱(Fong等,2014)。因此,已表明中国身份的出海品牌可通过所有权置换对策收购当地知名品牌进入消费者视野,减少消费者对中国出海品牌的负面品质评价和敌意情绪,引发亲近情绪,从而获得积极的品牌态度。综上,我们提出:

H6a:已表明中国身份的出海品牌采取所有权置换对策可积极影响海外消费者的品牌态度。

品牌隔离对策是指出海企业深入了解当地市场经验,以当地的价值观为指导,实行市场本地化、管理本地化、资本运作本地化,强调品牌与母国市场的分离(魏江等,2016)。品牌隔离对策有助于减少东道国消费者对出海品牌的负面刻板印象,提高对出海品牌的接受度(Moeller等,2013)。此外,本土化实践也被证明可以缓解消费者敌意(Kim,2019)。因此,已表明中国身份的中国出海品牌可通过品牌隔离对策强调品牌在当地市场的独立运作,减少与中国身份的直接联系,从而获得积极的品牌态度。综上,我们提出:

H6b:已表明中国身份的出海品牌采取品牌隔离对策可积极影响海外消费者的品牌态度。

(二)研究设计与流程

研究二的目的是检验H6a和H6b。研究一已发现越南市场上的消费者对HUAWEI抱有消极的品牌态度,因此我们将在越南市场检验这两个对策的有效性。150名越南消费者(在校大学生和研究生,20—40岁参与者占80.7%,男性占30.7%)参与了研究并通过了注意力测试,属于有效样本。问卷同样采用双向互译法。

研究采用单因素3水平(市场对策:控制组 vs. 所有权置换组 vs. 品牌隔离组)组间设计,材料选择手机品牌HUAWEI,并通过情境描述操纵HUAWEI是否采取所有权置换对策和品牌隔离对策面向海外市场。首先,借鉴前人研究(Russell和Russell,2006),被试会看到一段背景介绍材料:“您最近在浏览媒体新闻时,可能经常会看到关于中国与其他国家之间贸易争端爆发的新闻。2019年5月16日,美国政府以国家安全因素为由将HUAWEI及68家附属关联公司列入管制‘实体名单’,禁止美国企业对HUAWEI提供技术和购买其产品。2020年7月14日,英国政府决定将从12月31日起停止购买新的HUAWEI设备,除此之外,英国5G网络中目前所使用的HUAWEI设备必须在2027年前拆除……中国与美国等发达国家的关系处于动荡不安的状态。”

然后,被试会被随机分配到三种情境之一。控制组的情境描述为:“目前,HUAWEI打算在东南亚市场推出一款新手机”。所有权置换组和品牌隔离组的情境描述借鉴自前人研究(杨洋等,2017;魏江等,2016)。所有权置换组的情境描述为:“目前,HUAWEI打算在东南亚市场推出一款新手机。近年,HUAWEI公司收购了东南亚一家当地公司的部分股权,双方公司共享所有权。为了更好地融入当地市场,双方团队经常通过调研和访问的形式开展友好交流,进行有效的合作。”品牌隔离组的情境描述为:“目前,HUAWEI打算在东南亚市场推出一款新手机。近年,HUAWEI公司在东南亚市场开设了子公司,该子公司与中国总部公司是分开独立运营的,并且子公司为了推行本土化运营,聘用了当地优秀的人才,按当地最严格的标准管理公司。”

最后,被试需要填写自己认为HUAWEI推出的新手机来自哪个国家及作答信心程度、对新手机的品质评价、情绪感知、品牌态度、品牌熟悉度,测项与研究一相同。

(三)研究结果分析

1.市场对策操纵检验

从来源国识别情况来看,三个情境中的被试都认为HUAWEI推出的新手机来自中国。并且对品牌来源国的识别信心之间没有显著差异(M控制组=5.36,SD=1.35 vs. M所有权置换组=5.60,SD=1.39 vs. M品牌隔离组=5.64,SD=1.44,F(2,147)=0.591,p=0.555),因此,HUAWEI采取所有权置换对策和品牌隔离对策并不会影响消费者对该品牌的来源国识别。

2.假设检验

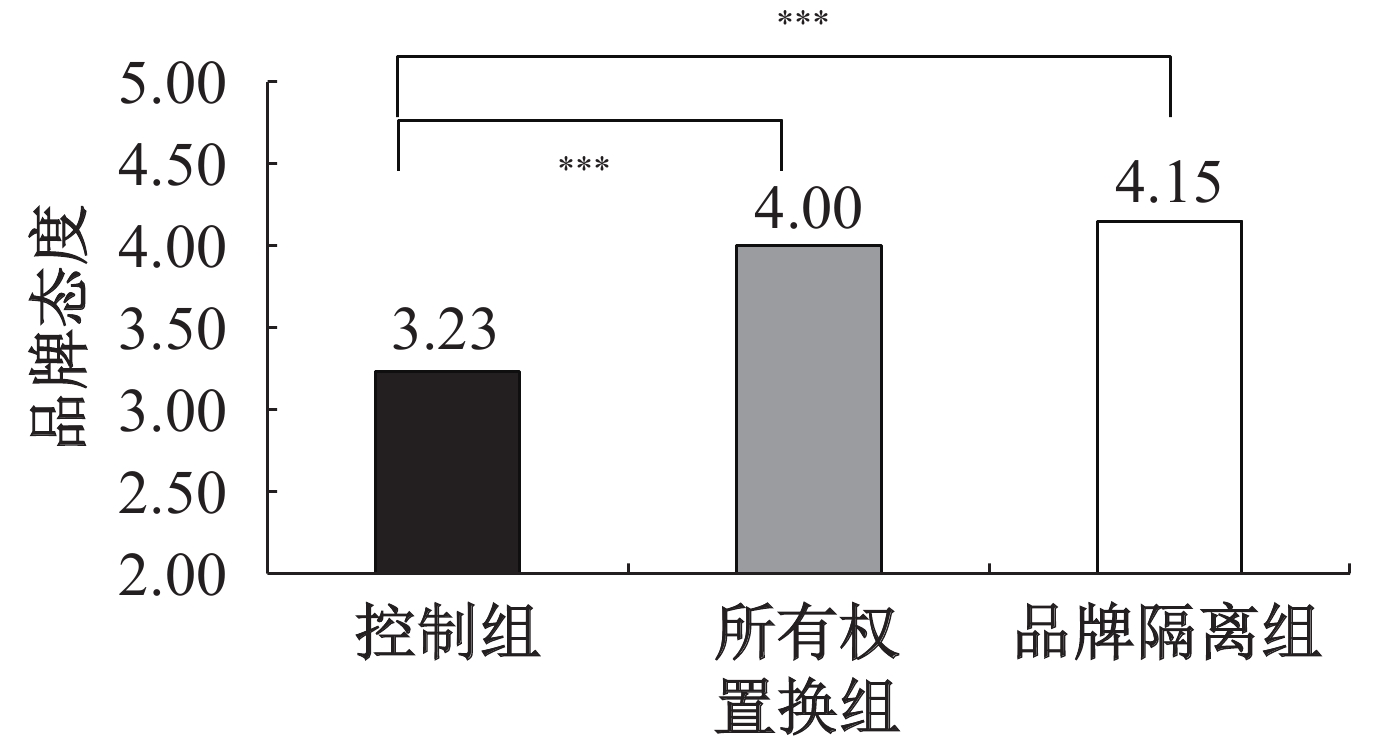

第一,控制了品牌熟悉度(α=0.670)后,检验市场对策对品牌态度(α=0.800)的影响。结果显示(见图6):与控制组(M控制组=3.23,SD=0.90)相比,所有权置换组的品牌态度更积极(M所有权置换组=4.00,SD=1.19,F(1,97)=14.143,p<0.001),品牌隔离组的品牌态度更积极(M品牌隔离组=4.15,SD=1.12,F(1,97)=20.509,p<0.001),H6a和H6b均得到验证。

|

| 注:***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05。 图 6 市场策略对越南消费者品牌态度的影响 |

第二,控制了品牌熟悉度后,检验市场对策对品质评价(α=0.618)的影响。结果显示:与控制组(M控制组=4.22,SD=0.60)相比,所有权置换组的品质评价更积极(M所有权置换组=4.75,SD=0.76,F(1,97)=14.969,p<0.001),品牌隔离组的品质评价也更积极(M品牌隔离组=4.66,SD=0.56,F(1,97)=13.900,p<0.001)。

第三,控制了品牌熟悉度后,检验市场对策对逃避情绪(α=0.774)和亲近情绪(α=0.836)的影响。结果显示:与控制组(M控制组=4.31,SD=1.12)相比,所有权置换组的逃避情绪更弱(M所有权置换组=3.13,SD=1.67,F(1,97)=17.083,p<0.001),品牌隔离组的逃避情绪也更弱(M品牌隔离组=3.92,SD=1.10,F(1,97)=3.102,p=0.081)。同时,与控制组(M控制组=3.05,SD=0.88)相比,所有权置换组的亲近情绪更强(M所有权置换组=3.89,SD=1.17,F(1,97)=16.497,p<0.001),品牌隔离组的亲近情绪也更强(M品牌隔离组=3.99,SD=1.22,F(1,97)=19.255,p<0.001)。

第四,进行中介效应检验。以市场对策为自变量,品质评价、逃避情绪、亲近情绪为中介变量,品牌态度为因变量,品牌熟悉度为协变量,运用bootstrap检验中介效应(抽样5000 次,置信区间95%)。首先,检验所有权置换组(编码1)与控制组(编码2)情境下的中介效应,结果显示:在越南市场,品质评价的中介效应不显著(LLCI=−0.017,ULCI=0.198)。逃避情绪的中介效应显著(LLCI=0.187,ULCI=0.628),中介效应为0.361。亲近情绪的中介效应显著(LLCI=0.015,ULCI=0.374),中介效应为0.146。同时,控制了逃避情绪和亲近情绪后,市场对策对品牌态度的影响不再显著(LLCI=−0.215,ULCI=0.462)。其次,检验品牌隔离组(编码1)与控制组(编码2)情境下的中介效应,结果显示:品质评价的中介效应显著(LLCI=0.005,ULCI=0.278),中介效应为0.094。逃避情绪的中介效应显著(LLCI=0.005,ULCI=0.214),中介效应为0.077。亲近情绪的中介效应显著(LLCI=0.169,ULCI=0.665),中介效应为0.359。同时,控制了品质评价、逃避情绪和亲近情绪后,市场对策对品牌态度的影响不再显著(品牌隔离组:LLCI=−0.044,ULCI=0.638)。

(四)研究结果讨论

研究结果表明对于已表明中国身份的出海品牌,所有权置换对策和品牌隔离对策都能有效地缓解其在越南市场受到的消极影响。即使没有改变出海品牌的中国身份,采取两种对策也可以提高消费者的品质评价,降低逃避情绪,提高亲近情绪,最终改善消费者对品牌的态度。此外,情绪感知的中介效应总体上仍然强于品质评价,表明越南消费者更依赖情感路径形成品牌态度的作用机制具有稳健性。

五、结论与讨论(一)研究结论

本文基于信息加工理论,通过在越南市场与日本市场进行比较研究,探讨了来源国身份策略对中国出海品牌的影响,揭示了两国消费者在形成品牌态度时对认知路径与情感路径依赖上的明显差异。在越南市场,与“隐藏中国身份”策略相比,采取“表明中国身份”策略的中国出海品牌引发了更消极的品牌态度。相反,在日本市场,采取“表明中国身份”策略的中国出海品牌则引发了更积极的品牌态度。因此,相比于新兴市场上泛化的来源国刻板印象,发达市场上有指向性的来源国刻板印象也许是中国品牌出海的理想切入口。当中国制造逐渐在各个产品品类上显露出产品优势时,海外发达市场上原先与产品品类相匹配或紧密关联的来源国刻板印象更容易被削弱、消解甚至逆转,从而成为中国品牌进入海外市场的契机。通过产品品类优势在海外发达市场建立良好的来源国形象和声誉,提升中国制造和中国品牌的整体形象,再基于此化解海外新兴市场对中国品牌的负面刻板印象,不失为中国品牌出海的一条参考路径。此外,针对已表明中国身份的出海品牌在越南等海外市场遭遇的负面影响,本文检验了两项市场对策的有效性。所有权置换对策和品牌隔离对策可以在不改变品牌的中国身份的情况下,改善越南消费者的品牌态度,缓解或消除中国身份带来的消极影响,助力中国民族型品牌进行海外市场扩张。值得注意的是,本文仅在越南市场和日本市场比较了中国出海品牌的来源国身份策略对当地消费者品牌态度的影响。这并不意味着在其他新兴市场(发达市场)上表明中国身份策略也一定会导致消极(积极)的品牌态度。虽然出海企业可以选择使用表明中国身份策略与隐藏中国身份策略来进入不同海外市场,但是应该对此抱有谨慎的态度,以最大限度地预测在特定国家市场表明或隐藏中国身份的效果差异。未来的研究还可以探讨不同产品品类在海外市场上具有的优势或劣势会如何对研究结果产生影响。

更重要的是,本文在越南市场中验证了消费者对情感路径的强依赖性,以及在日本市场中验证了消费者对认知路径的强依赖性。这种路径依赖上的差异是否适用于其他发达市场和新兴市场值得未来的研究进一步检验。尽管本研究已经非常小心地使越南数据和日本数据的收集过程尽可能具有可比性,但跨国研究的共同局限性(如使用不同的语言和数据收集方法)可能也存在于本研究中。在本研究所选择的两个国家中,出于文化因素和样本代表性上的差异,存在一定程度的异质性是合理的。虽然本研究在进行测量与分析时已尽可能根据中越关系、中日关系进行匹配来控制这种异质性,但始终存在结论泛化的风险。此外,虽然新兴–发达市场的划分提供了概念上的简约和实践上的直观,但它并没有捕捉到文化维度与经济发展程度如何产生交互作用以影响来源国身份策略的效果与作用机制。因此,未来的研究可以通过观察更广泛的产品类别在更多的发达国家市场和新兴国家市场上是否会出现类似的路径依赖模式,来更全面地检验不同市场中的路径依赖差异。

(二)理论贡献

第一,本文扩展了与新兴市场品牌出海相关的来源国效应研究。以往对来源国效应的研究多聚焦于来自发达市场的品牌(Lu等,2016),对中国等新兴市场出海品牌的关注并不充分。国内学者也较多关注以“表明中国身份”策略走向海外的中国出海品牌,来研究来源国形象对海外消费者购买倾向的影响(汪涛等,2012;刘建丽和刘瑞明,2020),少有研究展开探讨不同来源国身份策略对中国出海品牌的影响。随着后全球化时代的到来,以中国品牌为代表的来自新兴市场的出海品牌为规避不确定性风险往往会选择在海外市场隐藏自己的来源国身份,或者与其他发达国家进行关联(Samiee等,2005;Melnyk等,2012)。因此,本文所研究的海外消费者面对不同来源国身份策略的反应及其作用机制,对于理解新兴市场品牌国际化战略具有重要的理论意义。

第二,本文在来源国研究领域发展了信息加工理论。尽管早期的来源国效应研究在信息加工理论的基础上提出了认知路径和情感路径的影响(Obermiller和Spangenberg,1989),但是将其应用到来源国识别领域并深入比较两条作用路径的研究依然罕见(Kock等,2019)。本文通过在新兴市场与发达市场进行跨国比较研究,揭示了发展程度不同的海外市场消费者在进行品牌评价时对认知路径与情感路径的依赖差异。这表明了跨国研究对于探讨来源国效应问题的重要性,响应了Samiee和Chabowski(2021)对该研究问题的呼吁。同时,这也呼应了学者们所强调的情绪反应在来源国效应研究中的重要性(Maher和Carter,2011;Herz和Diamantopoulos,2013)。

(三)管理启示

第一,本文对于中国品牌出海时如何面对全球环境具有指导意义。中国品牌进入海外市场时,品牌形象与来源国形象密切关联且相互影响。优势的来源国形象会增加海外消费者对品牌的好感(Koschate-Fischer等,2012;Xie等,2015),品牌在全球市场上的成功反过来也会提升来源国形象(Yunus和Rashid,2016)。随着国家大力推动“一带一路”的建设和实施,越来越多的中国品牌走出国门,进入世界贸易舞台。2022年,67个中国品牌入选“世界品牌500强”。然而近年来国际形势千变万化,中美贸易战不断深化、日韩贸易争端加剧、朝鲜与马来西亚断交,中国品牌的出海不得不面临后全球化时代带来的机遇与挑战。近年来美国奉行的单边主义促使美日产生严重的经济摩擦,中国相似的境遇使得日本意识到中日共同利益增多,在经贸方面倾向于“联华御美”(Wang,2019)。而随着中国实力的不断提升,越南则将中国视为令人敬畏的强大对手,对待中国的态度是欢迎与疑虑并存(Hiep,2013)。本文的研究表明,在日本市场,品牌来源国身份策略更可能通过影响品质评价而影响消费者的品牌态度;而在越南市场,品牌来源国身份策略对消费者品牌态度的影响则更可能由情绪主导。通过跨国比较,本研究发现,相比于从整合的视角考虑来源国效应的认知路径和情感路径,中国品牌在进入不同海外市场时,营销策略应当关注当地消费者对认知路径或情感路径的依赖程度,从而有效调整企业或品牌的市场决策,以满足不同海外市场消费者的认知需求和情感需求。在进入发达市场时,中国品牌可以依靠和突出强大的品类优势赢得海外消费者的青睐,通过凸显中国供应链和中国制造在性价比、可靠性、性能、质量等方面的优势,提高发达市场消费者对中国品牌的消费意愿。而在进入新兴市场时,除了品类优势,企业还应积极关注中国出海品牌如何获得当地消费者的情感支持,化解当地消费者对中国品牌的负面印象。

第二,本文对于助推中国品牌出海发展具有重要的实践意义。首先,当品牌与中国身份联系可能会面临风险时,模糊品牌身份,采取“隐藏中国身份”的来源国身份策略进入海外市场可有效规避风险。其次,当出海品牌的中国身份很难改变或模糊时,可采取所有权置换对策收购当地的公司,或者采取品牌隔离对策强调当地子公司的独立运营,可以在不改变品牌来源国身份的情况下有效提升当地消费者对中国品牌的态度,降低风险。以Anker、SHEIN和WIKO为代表的出海品牌,在进入海外市场的初期还只是众多中小企业中不亮眼的一员,彼时中国的服装品类和手机品类也还没有在海外市场站稳脚跟与建立品类优势,因此企业采取“隐藏中国身份”策略有助于规避负面来源国刻板印象带来的风险,同时这也是后全球化时代的一种跟风选择。近些年来,随着中国制造特别是中国电子消费品品类在海外逐步建立起了优势与声誉,以及品牌自身的发展和壮大,Anker、SHEIN等品牌也开始逐渐披露中国身份,在策略上出现了从隐藏中国身份向表明中国身份的转变。在后全球化时代,“表明中国身份”的来源国身份策略所带来的风险可能更高,而本文所提出的两项市场对策可以帮助这些企业降低风险。

(四)研究局限和未来研究方向

第一,考虑到很多中国品牌出海时会选择先进入距离较近的亚洲国家市场,本研究选择了两个典型的亚洲国家来探讨品牌来源国身份策略的影响效果及其作用机制。但是如何将在这两个国家中得到的研究发现外推到更大范围的国家分类中,是目前大多数跨文化或跨国比较研究所面临的挑战。未来可以在西方国家市场等更多元的文化背景下检验来源国身份策略的效果和机制,来捕捉文化维度与经济发展程度的交互作用,同时控制研究结论泛化的风险。第二,本文主要以手机品牌作为研究对象来比较来源国效应的形成机制,主要是考虑到手机、家电等电子消费品是目前中国出海品牌的典型代表,并且已在海外市场逐渐建立品类优势,从而有望缓解甚至消除海外消费者对中国品牌的负面来源国印象。这也是本文能够发现在日本市场上表明中国身份反而有助于提升品牌态度的重要原因。而对于其他尚未建立起强品类优势的产品而言,本文研究结论的适用性需要再讨论。第三,本文选取真实存在的手机品牌作为研究对象,因此品牌知名度的差异可能会影响消费者对其真实来源国识别的准确度。品牌的海外知名度越高,其真实来源国被曝光的可能性确实也会越高,这可能会妨碍品牌隐藏其真实来源国身份,甚至对品牌造成反噬。因此,随着品牌的发展和壮大,一些企业会考虑逐渐披露品牌的中国身份,而另一些企业则会选择继续隐藏其中国身份。这是未来值得关注的方向。第四,本文使用的量表均借鉴自前人的文献,而前人对品牌来源国效应的研究多聚焦于发达国家市场。尽管本文所使用的量表在日本市场和越南市场上信度和效度都达到了基本要求,但是越南市场上的量表信度值略低于日本市场。

| [1] | 陈小鼎, 王翠梅. 周边国家应对中国崛起的战略选择: 一种基于制衡能力和制衡意愿的解释[J]. 当代亚太, 2019(1): 56–87. |

| [2] | 冯文婷, 沈先运, 汪涛, 等. 拟人化沟通对企业国际化的影响机制研究——基于印象形成连续模型理论[J]. 南开管理评论, 2022, 25(2): 170–178. |

| [3] | 郭功星, 周星. 消费者善意研究综述及展望[J]. 外国经济与管理, 2016, 38(1): 76–86. |

| [4] | 郭功星, 周星, 涂红伟. 消费者敌意研究脉络梳理及未来展望[J]. 外国经济与管理, 2014, 36(6): 51–59. |

| [5] | 刘建丽, 刘瑞明. 来源国形象、消费者偏见与中国品牌跨国营销——中国电子产品在美国的品牌来源国效应检验[J]. 经济管理, 2020, 42(3): 133–150. |

| [6] | 门洪华. 日本变局与中日关系的走向[J]. 世界经济与政治, 2016(1): 72–90. |

| [7] | 汪涛, 周玲, 周南, 等. 来源国形象是如何形成的?——基于美、印消费者评价和合理性理论视角的扎根研究[J]. 管理世界, 2012(3): 113–126. |

| [8] | 魏江, 王诗翔, 杨洋. 向谁同构?中国跨国企业海外子公司对制度双元的响应[J]. 管理世界, 2016(10): 134–149. |

| [9] | 魏江, 杨洋. 跨越身份的鸿沟: 组织身份不对称与整合战略选择[J]. 管理世界, 2018, 34(6): 140–156. |

| [10] | 杨勃, 刘娟. 来源国劣势: 新兴经济体跨国企业国际化“出身劣势”——文献评述与整合框架构建[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(1): 113–125. |

| [11] | 杨洋, 魏江, 王诗翔. 内外部合法性平衡: 全球研发的海外进入模式选择[J]. 科学学研究, 2017, 35(1): 73–84,124. |

| [12] | Ahmed S A, d’Astous A. Antecedents, moderators and dimensions of country-of-origin evaluations[J]. International Marketing Review, 2008, 25(1): 75–106. |

| [13] | Aichner T. Country-of-origin marketing: A list of typical strategies with examples[J]. Journal of Brand Management, 2014, 21(1): 81–93. |

| [14] | Amine L, Shin S H. A comparison of consumer nationality as a determinant of coo preferences[J]. Multinational Business Review, 2002, 10(1): 45–53. |

| [15] | Asseraf Y, Shoham A. Destination branding: The role of consumer affinity[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2017, 6(4): 375–384. |

| [16] | Balabanis G, Diamantopoulos A. Brand origin identification by consumers: A classification perspective[J]. Journal of International Marketing, 2008, 16(1): 39–71. |

| [17] | Balabanis G, Diamantopoulos A. Gains and losses from the misperception of brand origin: The role of brand strength and country-of-origin image[J]. Journal of International Marketing, 2011, 19(2): 95–116. |

| [18] | Barbarossa C, De Pelsmacker P, Moons I. Effects of country-of-origin stereotypes on consumer responses to product-harm crises[J]. International Marketing Review, 2018, 35(3): 362–389. |

| [19] | Batra R, Ramaswamy V, Alden D L, et al. Effects of brand local and nonlocal origin on consumer attitudes in developing countries[J]. Journal of Consumer Psychology, 2000, 9(2): 83–95. |

| [20] | Bruwer J, Buller C. Consumer behavior insights, consumption dynamics, and segmentation of the Japanese wine market[J]. Journal of International Consumer Marketing, 2012, 24(5): 338–355. |

| [21] | Chen C Y, Mathur P, Maheswaran D. The effects of country-related affect on product evaluations[J]. Journal of Consumer Research, 2014, 41(4): 1033–1046. |

| [22] | Dawar N, Parker P. Marketing universals: Consumers’ use of brand name, price, physical appearance, and retailer reputation as signals of product quality[J]. Journal of Marketing, 1994, 58(2): 81–95. |

| [23] | Diamantopoulos A, Schlegelmilch B, Palihawadana D. The relationship between country-of-origin image and brand image as drivers of purchase intentions: A test of alternative perspectives[J]. International Marketing Review, 2011, 28(5): 508–524. |

| [24] | Eng T Y, Ozdemir S, Michelson G. Brand origin and country of production congruity: Evidence from the UK and China[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(12): 5703–5711. |

| [25] | Ercis A, Celik B. The subtle interplay of competing subjective norms, affinity and animosity in consumer aversion or inclination to foreign goods[J]. Journal of Global Strategic Management, 2019, 13(2): 5–12. |

| [26] | Fong C M, Lee C L, Du Y Z. Consumer animosity, country of origin, and foreign entry-mode choice: A cross-country investigation[J]. Journal of International Marketing, 2014, 22(1): 62–76. |

| [27] | Gürhan-Canli Z, Maheswaran D. Cultural variations in country of origin effects[J]. Journal of Marketing Research, 2000a, 37(3): 309–317. |

| [28] | Gürhan-Canli Z, Maheswaran D. Determinants of country-of-origin evaluations[J]. Journal of Consumer Research, 2000b, 27(1): 96–108. |

| [29] | Halkias G, Davvetas V, Diamantopoulos A. The interplay between country stereotypes and perceived brand globalness/localness as drivers of brand preference[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(9): 3621–3628. |

| [30] | Han C M. Country image: Halo or summary construct?[J]. Journal of Marketing Research, 1989, 26(2): 222–229. |

| [31] | Han C M, Terpstra V. Country-of-origin effects for uni-national and bi-national products[J]. Journal of International Business Studies, 1988, 19(2): 235–255. |

| [32] | Harmeling C M, Magnusson P, Singh N. Beyond anger: A deeper look at consumer animosity[J]. Journal of International Business Studies, 2015, 46(6): 676–693. |

| [33] | Herz M, Diamantopoulos A. I use it but will tell you that I don’t: Consumers’ country-of-origin cue usage denial[J]. Journal of International Marketing, 2017, 25(2): 52–71. |

| [34] | Herz M F, Diamantopoulos A. Country-specific associations made by consumers: A dual-coding theory perspective[J]. Journal of International Marketing, 2013, 21(3): 95–121. |

| [35] | Hiep L H. Vietnam’s hedging strategy against China since normalization[J]. Contemporary Southeast Asia, 2013, 35(3): 333–368. |

| [36] | Hong S T, Kang D K. Country-of-origin influences on product evaluations: The impact of animosity and perceptions of industriousness brutality on judgments of typical and atypical products[J]. Journal of Consumer Psychology, 2006, 16(3): 232–239. |

| [37] | Hong S T, Wyer Jr R S. Effects of country-of-origin and product-attribute information on product evaluation: An information processing perspective[J]. Journal of Consumer Research, 1989, 16(2): 175–187. |

| [38] | Hu X L, Li L, Xie C, et al. The effects of country-of-origin on Chinese consumers’ wine purchasing behaviour[J]. Journal of Technology Management in China, 2008, 3(3): 292–306. |

| [39] | Huddleston P, Good L K, Stoel L. Consumer ethnocentrism, product necessity and polish consumers’ perceptions of quality[J]. International Journal of Retail & Distribution Management, 2001, 29(5): 236–246. |

| [40] | Insch G S, McBride J B. Decomposing the country-of-origin construct: An empirical test of country of parts and country of assembly[J]. Journal of International Consumer Marketing, 1999, 10(4): 69–91. |

| [41] | Johansson J K, Douglas S P, Nonaka I. Assessing the impact of country of origin on product evaluations: A new methodological perspective[J]. Journal of Marketing Research, 1985, 22(4): 388–396. |

| [42] | Johansson J K, Ronkainen I A, Czinkota M R. Negative country-of-origin effects: The case of The New Russia[J]. Journal of International Business Studies, 1994, 25(1): 157–176. |

| [43] | Kim J H. Animosity and switching intention: Moderating factors in the decision making of Chinese ethnic diners[J]. Cornell Hospitality Quarterly, 2019, 60(2): 174–188. |

| [44] | Klein J G, Ettenson R, Morris M D. The animosity model of foreign product purchase: An empirical test in The People’s Republic of China[J]. Journal of Marketing, 1998, 62(1): 89–100. |

| [45] | Kock F, Josiassen A, Assaf A G. Toward a universal account of country-induced predispositions: Integrative framework and measurement of country-of-origin images and country emotions[J]. Journal of International Marketing, 2019, 27(3): 43–59. |

| [46] | Koschate-Fischer N, Diamantopoulos A, Oldenkotte K. Are consumers really willing to pay more for a favorable country image? A study of country-of-origin effects on willingness to pay[J]. Journal of International Marketing, 2012, 20(1): 19–41. |

| [47] | Leclerc F, Schmitt B H, Dubé L. Foreign branding and its effects on product perceptions and attitudes[J]. Journal of Marketing Research, 1994, 31(2): 263–270. |

| [48] | Lee S. When does the developing country brand name alleviate the brand origin effect? Interplay of brand name and brand origin[J]. International Journal of Emerging Markets, 2020, 15(2): 387–402. |

| [49] | Leonidou L C, Palihawadana D, Talias M A. British consumers’ evaluations of US versus Chinese goods: A multi-level and multi-cue comparison[J]. European Journal of Marketing, 2007, 41(7-8): 786–820. |

| [50] | Lu I R R, Heslop L A, Thomas D R, et al. An examination of the status and evolution of country image research[J]. International Marketing Review, 2016, 33(6): 825–850. |

| [51] | Lu J W, Xu D A. Growth and survival of international joint ventures: An external-internal legitimacy perspective[J]. Journal of Management, 2006, 32(3): 426–448. |

| [52] | Maher A A, Carter L L. The affective and cognitive components of country image: Perceptions of American products in Kuwait[J]. International Marketing Review, 2011, 28(6): 559–580. |

| [53] | Maheswaran D. Country of origin as a stereotype: Effects of consumer expertise and attribute strength on product evaluations[J]. Journal of Consumer Research, 1994, 21(2): 354–365. |

| [54] | Maheswaran D, Chaiken S. Promoting systematic processing in low-motivation settings: Effect of incongruent information on processing and judgment[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1991, 61(1): 13–25. |

| [55] | Maheswaran D, Chen C Y. Nation equity: Incidental emotions in country-of-origin effects[J]. Journal of Consumer Research, 2006, 33(3): 370–376. |

| [56] | Marano V, Tashman P, Kostova T. Escaping the iron cage: Liabilities of origin and CSR reporting of emerging market multinational enterprises[J]. Journal of International Business Studies, 2017, 48(3): 386–408. |

| [57] | Melnyk V, Klein K, Völckner F. The double-edged sword of foreign brand names for companies from emerging countries[J]. Journal of Marketing, 2012, 76(6): 21–37. |

| [58] | Moeller M, Harvey M, Griffith D, et al. The impact of country-of-origin on the acceptance of foreign subsidiaries in host countries: An examination of the ‘liability-of-foreignness’[J]. International Business Review, 2013, 22(1): 89–99. |

| [59] | Nagashima A. A comparison of Japanese and U. S. attitudes toward foreign products[J]. Journal of Marketing, 1970, 34(1): 68–74. |

| [60] | Nagashima A. A comparative “made in” product image survey among Japanese businessmen[J]. Journal of Marketing, 1977, 41(3): 95–100. |

| [61] | Nebenzahl I D, Jaffe E D. Measuring the joint effect of brand and country image in consumer evaluation of global products[J]. International Marketing Review, 1996, 13(4): 5–22. |

| [62] | Oberecker E M, Diamantopoulos A. Consumers’ emotional bonds with foreign countries: Does consumer affinity affect behavioral intentions?[J]. Journal of International Marketing, 2011, 19(2): 45–72. |

| [63] | Oberecker E M, Riefler P, Diamantopoulos A. The consumer affinity construct: Conceptualization, qualitative investigation, and research agenda[J]. Journal of International Marketing, 2008, 16(3): 23–56. |

| [64] | Obermiller C, Spangenberg E. Exploring the effects of country of origin labels: An information processing framework[J]. Advances in Consumer Research, 1989, 16: 454–459. |

| [65] | Rao R S, Chandy R K, Prabhu J C. The fruits of legitimacy: Why some new ventures gain more from innovation than others[J]. Journal of Marketing, 2008, 72(4): 58–75. |

| [66] | Roth M S, Romeo J B. Matching product catgeory and country image perceptions: A framework for managing country-of-origin effects[J]. Journal of International Business Studies, 1992, 23(3): 477–497. |

| [67] | Russell D W, Russell C A. Explicit and implicit catalysts of consumer resistance: The effects of animosity, cultural salience and country-of-origin on subsequent choice[J]. International Journal of Research in Marketing, 2006, 23(3): 321–331. |

| [68] | Samiee S. Customer evaluation of products in a global market[J]. Journal of International Business Studies, 1994, 25(3): 579–604. |

| [69] | Samiee S, Chabowski B R. Knowledge structure in product- and brand origin-related research[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2021, 49(5): 947–968. |

| [70] | Samiee S, Shimp T A, Sharma S. Brand origin recognition accuracy: Its antecedents and consumers’ cognitive limitations[J]. Journal of International Business Studies, 2005, 36(4): 379–397. |

| [71] | Serrano-Arcos M M, Sánchez-Fernández R, Pérez-Mesa J C, et al. A review of consumer affinity research: Recent advances and future directions[J]. International Marketing Review, 2022, 39(5): 1252–1282. |

| [72] | Shultz Ⅱ C J. Vietnam: Political economy, marketing system[J]. Journal of Macromarketing, 2012, 32(1): 7–17. |

| [73] | Sun L P, Zheng X N, Su M, et al. Intention-behavior discrepancy of foreign versus domestic brands in emerging markets: The relevance of consumer prior knowledge[J]. Journal of International Marketing, 2017, 25(1): 91–109. |

| [74] | Swoboda B, Pennemann K, Taube M. The effects of perceived brand globalness and perceived brand localness in China: Empirical evidence on Western, Asian, and domestic retailers[J]. Journal of International Marketing, 2012, 20(4): 72–95. |

| [75] | Thakor M V, Katsani L P. A model of brand and country effects on quality dimensions: Issues and implications[J]. Journal of International Consumer Marketing, 1997, 9(3): 79–100. |

| [76] | Wang E P, Gao Z F, Heng Y. Improve access to the EU market by identifying French consumer preference for fresh fruit from China[J]. Journal of Integrative Agriculture, 2018, 17(6): 1463–1474. |

| [77] | Wang J C. China-Japan cooperation in third-party markets: Japan’s strategic thinking and its obstacles[J]. China International Studies, 2019(4): 64–81. |

| [78] | Wang S J, Tang Z, Stewart D W, et al. Interplay of consumer animosity and product country image in consumers’ purchase decisions[J]. Journal of International Business Studies, 2023, 54(3): 505–513. |

| [79] | Wang X H, Yang Z L. Does country-of-origin matter in the relationship between brand personality and purchase intention in emerging economies? Evidence from China’s auto industry[J]. International Marketing Review, 2008, 25(4): 458–474. |

| [80] | Witek-Hajduk M K, Grudecka A. Does the developed-country brand name still matter? Consumers’ purchase intentions and ethnocentrism and materialism as moderators[J]. Journal of Product & Brand Management, 2022, 31(6): 854–869. |

| [81] | Wongtada N, Rice G, Bandyopadhyay S K. Developing and validating AFFINITY: A new scale to measure consumer affinity toward foreign countries[J]. Journal of International Consumer Marketing, 2012, 24(3): 147–167. |

| [82] | Xie Y, Batra R, Peng S Q. An extended model of preference formation between global and local brands: The roles of identity expressiveness, trust, and affect[J]. Journal of International Marketing, 2015, 23(1): 50–71. |

| [83] | Yu Y, Liu Y L. Country-of-origin and social resistance in host countries: The case of a Chinese firm[J]. Thunderbird International Business Review, 2018, 60(3): 347–363. |

| [84] | Yunus N S N M, Rashid W E W. The influence of country-of-origin on consumer purchase intention: The mobile phones brand from China[J]. Procedia Economics and Finance, 2016, 37: 343–349. |

| [85] | Zhang K F. Breaking free of a stereotype: Should a domestic brand pretend to be a foreign one?[J]. Marketing Science, 2015, 34(4): 539–554. |

| [86] | Zhang Z Q, Zheng L. Consumer community cognition, brand loyalty, and behaviour intentions within online publishing communities: An empirical study of Epubit in China[J]. Learned Publishing, 2021, 34(2): 116–127. |