2023第45卷第11期

习近平总书记在党的二十大报告中指出“加快实施创新驱动发展战略,加快实现高水平科技自立自强”,“强化企业科技创新主体地位,发挥科技型骨干企业引领支撑作用”。科创企业是国家高新技术产业发展和自主创新体系建设的重要载体,在实现中国科技自主、培育新兴产业与激活新经济增长等方面发挥着关键作用。科创企业以创新驱动为典型特征,探索式创新与利用式创新是科创企业两种不可或缺的创新方式(Lin和Patel,2019;罗瑾琏等,2021)。但由于两类创新活动存在对抗性资源争夺和权衡取舍关系(罗瑾琏等,2018;李瑞雪等,2022),科创企业时常会面临如何兼顾探索式创新与利用式创新,即双元创新协同性的问题。

从管理实践来看,众多科创企业通过设计特定的创新架构以促成双元创新的有序并行,如华为在创业时期建立了由中央研究部、产品战略研究规划办公室和中试部组成的创新架构(张娜娜和梅亮,2021);美国能源部下的先进能源研究计划署(ARPA-E)设计了聚焦于基础技术突破的能源创新中心和聚焦商用技术转化的应用能源部(Moniz,2012);人工智能企业DeepMind则通过构建多中心、网络化创新架构而实现多领域技术突破(刘鑫怡等,2022)。理论上,创新架构是企业研发系统中各个单元的构成形式以及单元间连接方式的总和(Argyres和Silverman,2004;Jacobides等,2018)。现有研究对于创新架构的讨论主要集中于模块化属性(Jacobides等,2018)、与产品架构的“镜像原则”(Querbes和Frenken,2018)以及结构双元性(O’Reilly和Tushman,2013)等方面,尤其在数字时代背景下,众多企业积极地嵌入由数字技术催生的创新生态系统以寻求多元创新知识,这一发展趋势也驱动创新架构发生模块化变革(Magnusson和Pasche,2014;郑帅和王海军,2022),为此部分学者指出需要加强对创新架构模块化设计逻辑的探讨(Jacobides等,2018)。然而,有关创新架构模块化对双元创新协同性影响的研究迄今仍相对薄弱,且有限研究并未取得一致性结论:一类观点基于Simon(1962)提出的“近可分解性”思想,认为创新架构的模块化设计不仅推动研发系统形成功能独立且自主运行的子单元以分别开展不同创新活动,而且能够根据预先确定的交互界面实现跨单元知识交流与协调行动,由此实现探索式创新与利用式创新有序并行乃至相互促进(Lampón等,2017;Albert,2018)。另一类观点则以Arora等(2014)为代表,认为创新架构模块化将探索式创新与利用式创新指向相反方向,这一设计逻辑将造成两类创新活动的协调过程更加复杂,并且可能强化研发系统的路径依赖,进而抑制超越增量变化的创新(Gärtner和Schön,2016)。综上所述,现有研究公认创新架构模块化对双元创新协同性具有重要影响,但对其影响效应存在观点分歧,并且对二者间作用机制的阐释尚不充分。

进一步地,学者基于知识管理理论,指出模块化实质是对知识要素的分割与组合(Tiwana,2008;王鹏程等,2021),因此创新架构模块化将影响企业知识获取、整合与利用的过程(Klessova等,2020)。基于该理论视角,本文引入内外部学习平衡与知识场活性作为中介变量,以此揭示创新架构模块化对双元创新协同性的影响机制。一方面,双元创新协同性依赖于不同知识势能与知识节点的交替转化,后者则需要企业在以知识整合、优化为典型的内部学习和以知识探索、吸收为典型的外部学习达到平衡状态(李树文等,2019)。而创新架构作为保障企业研发系统及人员进行学习的基本机制(Martínez-León和Martínez-García,2011;陈国权和刘薇,2017),其模块化设计将在很大程度上影响各个学习主体之间沟通、协调的过程,进而对双元创新协同性产生影响。另一方面,企业创新目标的实现关键在于聚合企业内外创新知识,形成多个知识主体间相互作用的“知识场”(Nonaka,1994;姜骞等,2017)。而知识场活性作为具有辐射范围和影响力的知识媒介物质总和,能够体现企业内部知识场的活跃度与开放度(金珺等,2020)。由于创新活动是在特定知识场内开展的(甘静娴和戚湧,2018),因此创新架构模块化对双元创新协同性的影响也应取决于知识场活性。值得注意的是,内外部学习平衡为企业创新活动提供重要知识资源,并能够以协同效应促进隐性知识与显性知识相互转化(李树文等,2019),因此内外学习平衡将在一定程度上增强知识场活性。

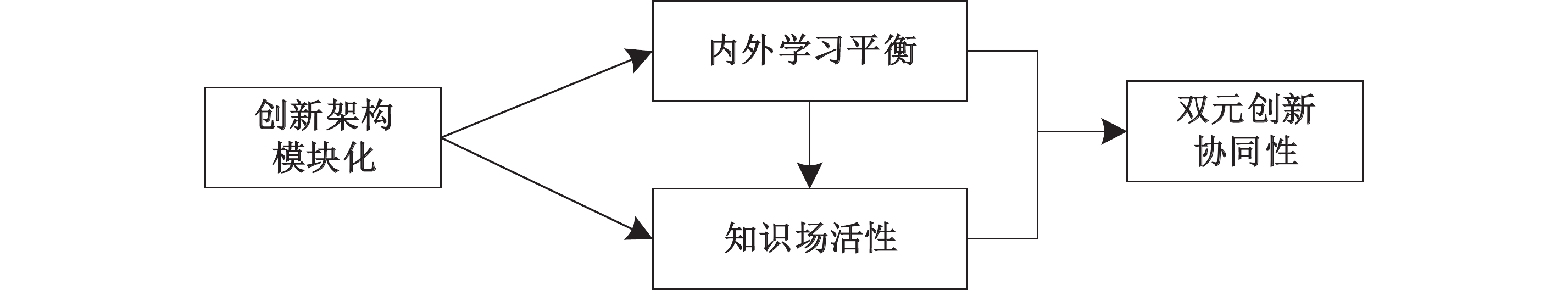

基于以上分析,本文从知识管理视角出发,引入内外部学习平衡与知识场活性作为中介变量,构建“创新架构模块化—内外部学习平衡—知识场活性—双元创新协同性”的链式中介模型并进行实证检验,从而揭示创新架构模块化对双元创新协同性的影响效应及其作用机制。本文可能的边际贡献如下:首先,将创新架构纳入企业双元创新的研究框架,探讨了创新架构模块化对科创企业双元创新协同性的影响效应,这不仅延伸了创新管理研究的理论边界,也推动了创新架构研究向深度情境化方向发展。其次,从知识管理这一理论视角阐释了创新架构模块化影响双元创新协同性的作用机理,深化了对创新架构模块化的理论认识。最后,通过内外部学习平衡、知识场活性在创新架构模块化与双元创新协同性之间搭建起逻辑桥梁,有助于打开创新架构影响双元创新的机制“黑箱”。

二、理论分析与研究假设(一)创新架构模块化与双元创新协同性

组织双元理论指出企业需要兼顾“探索”与“利用”两类创新活动(Lin和Patel,2019;罗瑾琏等,2021),但探索式创新与利用式创新在组织资源、能力等方面并不相容,前者需要脱离原有技术轨迹,寻求解决问题的新方法;后者则依靠既定知识框架,利用已有知识形成创新路径,因此科创企业普遍面临如何实现双元创新协同性的问题,难以在探索式创新与利用式创新间达成平衡与互补状态(罗瑾琏等,2018;李瑞雪等,2022)。

部分学者指出,创新架构的有效设计是推动双元创新有序并行的关键途径(Argyres和Silverman,2004;O’Reilly和Tushman,2013)。作为决定企业研发系统构成与运行的设计逻辑,创新架构能够通过研发权力配置、研发资源分配以及内外知识整合等方式影响创新活动(于茂荐,2021)。随着组织创新的复杂性与系统性的不断提高,部分学者将模块化思想引入创新架构的设计规则(Jacobides等,2018;Klessova等,2020)。模块化源于对复杂系统管理问题的解答,Simon(1962)认为复杂系统可以依据“近可分解性”思想,围绕技术、产品或特定功能而被分解为若干独立运作的松耦合或去耦合单元,并通过增加单元内部联结强度、减少单元之间联结强度以实现系统信息压缩以及复杂性消解(王凤彬等,2019)。基于这一思想,本文将创新架构模块化定义为将研发系统分解为聚焦不同创新活动的独立子单元,并基于标准化接口进行动态整合的架构设计规则。

从知识管理视角来看,创新架构模块化本质是对研发系统中的知识要素进行分割与组合,并通过不同创新单元的专业化分工和互补性协作而推动创新活动的有序运行(Tiwana,2008;王鹏程等,2021)。基于此,创新架构的模块化设计能够通过“模块化解构”与“模块化集结”,推动科创企业达到双元创新协同性(Jacobides等,2018;王凤彬等,2019)。首先,创新架构的“模块化解构”将为科创企业研发系统带来平衡性优势。创新架构模块化将复杂嵌套的研发系统分解为松耦合系统,每个子单元内部均具有开展特定创新活动的完整结构,能够作为半自律子系统在相对独立情境下专注于完成某项创新任务,而不会受到其他子单元或系统组件的影响(郑帅和王海军,2021)。因此创新架构模块化显著提升了科创企业对探索式创新与利用式创新的“兼容性”,极大地降低了两类创新活动之间的相互干扰(龙勇和汪谷腾,2018)。

其次,创新架构的“模块化集结”能够为科创企业研发系统带来互补性优势。模块化创新架构中的子单元既非处于无耦合离散状态,也区别于集成化状态,是体现为单元独立性与架构整体性辩证统一的松散耦合形式(王凤彬等,2019)。一方面,创新架构模块化包含预先确定的交互界面,这一界面设置不仅将实现知识流与资源流在研发系统全局和子单元之间的快速交互(Argyres和Silverman,2004),也能够推动各个子单元在边界上产生的公共知识并汇聚成庞大知识库,进而为科创企业探索式创新与利用式创新提供必需的异质性知识资源(Lampón等,2017)。另一方面,创新架构模块化实现了科创企业研发系统的整体简化。创新架构模块化通过子单元之间的标准接口显示必要信息,隐藏与创新活动无关的单元内部信息,由此实现研发系统内部信息对不同子单元的“可见度”管理,减少子单元在边界上的交易费用并降低研发系统整体的管理难度(Albert,2018;王鹏程等,2021)。即使研发系统的复杂度进一步提高,也不会显著增加探索式创新与利用式创新之间的整合难度,从而大幅提升科创企业探索式创新与利用式创新效率(Klessova等,2020)。综合以上分析,提出如下假设:

H1:创新架构模块化将提升科创企业双元创新协同性。

(二)内外部学习平衡的中介作用

内外部学习平衡是指组织在内部学习(Internal learning)与外部学习(External learning)的过程中形成的一种相对匹配与协同的学习状态(李树文和罗瑾琏,2022)。根据知识管理观点,组织创新任务的完成高度依赖于以知识资源整合、优化与升级为典型的内部学习,以及以知识资源探索、重构与吸收为典型的外部学习(Alegre和Chiva,2008)。但作为具有相反张力且相互关联的学习活动,内部学习与外部学习对组织资源需求存在竞争关系,如何对二者进行平衡显得尤为重要(Linder和Sperber,2019)。

根据陈国权和刘薇(2017)的研究,组织架构将影响组织学习过程中各个主体间的互动和沟通,并决定了内外部学习的知识流动(Martínez-León和Martínez-García,2011)。基于此,本文推断创新架构模块化将对内外部学习平衡产生影响。一方面,创新架构将通过“模块化解构”推动不同子单元独立开展内外部学习。创新架构模块化为各个子单元提供相对自主的知识空间,这一分离机制有助于不同子单元依据自身创新活动特点进行相应组织学习,并不会被另一类学习活动的竞争性需求所干扰(梁阜等,2021)。例如聚焦探索式创新的子单元通过外部学习以攫取外部前沿知识,在对知识搜索、创造、变异的过程中拓宽组织知识边界;聚焦利用式创新的子单元通过内部学习以整合现有知识,在对知识复制、提炼、扩散的过程中实现组织知识重新组合(López-Sáez等,2010;李树文等,2019)。另一方面,创新架构将通过“模块化集结”实现不同子单元内外部学习的互补效应。创新架构模块化不仅有助于各个子单元进行差异化学习活动,也能够在管理者的协调下通过交互界面实现子单元之间的知识交流(Su等,2011),这一整合机制推动外部学习的探索性知识与内部学习的利用性知识相互促进,为组织双元创新提供来自不同方面的知识动力,降低仅依靠内部学习或外部学习而产生的认知偏差(梁阜等,2021)。

既有研究指出,企业创新源于对现有知识的整合与优化,并通过隐性知识外显化或显性知识社会化过程,将获取的知识应用于创新活动之中(李树文和罗瑾琏,2022)。在内外部学习平衡的条件下,科创企业将建立内部学习与外部学习两条知识获取路径。内部学习通过组织现有知识基础的深化以及重新整合,在组织结构重塑与支持性情境培育中推动企业现有技术、产品优化升级,从而在“红海”市场中实现利用式创新(梁阜等,2021);外部学习通过跨边界互动以攫取和探索前沿知识,通过扩大知识库为企业识别新机会、开发新产品与开拓新市场等,从而在“蓝海”市场中推进利用式创新(陈国权和刘薇,2017)。因此,本文认为科创企业通过创新架构模块化兼顾具有相反张力的内外部学习过程,从而实现探索式创新与利用式创新之间的协同效应。基于以上分析,提出如下假设:

H2:创新架构模块化通过促进内外部学习平衡而提升科创企业双元创新协同性。

(三)知识场活性的中介作用

知识场是指知识在转移、分享、利用和创造过程中产生的理论空间(Nonaka和Takeuchi,1996;金珺等,2020)。Nonaka(1994)在SECI模型中指出,企业创新是隐性知识与显性知识相互转化的结果,而知识场是知识流动与转化的媒介。在创新的知识转化逻辑基础上,有学者发现知识场活性不仅与创新参与主体之间的知识流强弱有关,还会受到场内创新参与主体空间位置的影响(甘静娴和戚湧,2018)。鉴于创新架构模块化将企业研发系统分为各个知识资源异质的子单元,这一架构设计将促进不同单元的内部知识利用以及单元之间的知识交互,由此提升企业内部知识场活性(Bratianu等,2021)。一方面,创新架构的“模块化解构”将激发各个子单元内部的知识利用。创新架构模块化能够依据探索式创新与利用式创新活动特点形成特定子单元,能够充分发挥知识聚合作用。各个子单元通过对领域内知识进行深入挖掘与利用将促进知识流的产生,推动领域内显性知识与隐性知识的交替转换,进而激发场内知识流动(甘静娴和戚湧,2018)。另一方面,创新架构的“模块化集结”将激发子单元之间的知识交互。创新架构模块化通过预先确定的交互界面推动子单元间知识流动,不同子单元之间异质性知识元素的碰撞则有助于形成新的知识,尤其有助于产生难以模仿的隐性知识,从而有效提升知识场活性(Bratianu等,2021)。

从资源基础观出发,组织是系列独特资源的聚合体,而异质性知识资源是决定创新实现与否的关键因素(Barney,1991)。知识场活性强调隐性知识与显性知识在相互转化中形成异质性知识,这为双元创新提供了必要的知识基础。进一步地,根据Nonaka和Takeuchi(1996)的SECI模型,知识场内创新主体将隐性知识显性化后,通常会通过专利申请、产品开发等方式转化为实际创新产出(金珺等,2020)。这表明知识场活性增强会带动知识显性化过程,当创新架构具有强知识场时更容易在知识互动的过程中形成异质性知识资源以同时促进探索式创新与利用式创新(Yao等,2020)。因此,提出如下假设:

H3:创新架构模块化通过增强知识场活性而提升科创企业双元创新协同性。

(四)内外部学习平衡与知识场活性的链式中介作用

知识管理理论认为,企业创新实质是根据自身知识基础搜索和获取外部知识,并通过内外部知识整合以形成创新成果的过程(Nonaka,1994;于飞等,2021)。综合前文分析,创新架构模块化作为知识在子单元之间的可见性分配,通过“模块化解构”与“模块化集结”推动组织内外部学习平衡,与此同时实现内部知识整合与外部知识获取。进一步地,内外部学习平衡在帮助企业加深对自身基础理解的同时,也为企业带来了异质性资源,进而通过内外知识资源碰撞激发知识场内的知识流动,提高研发系统内部的知识场活性(Bratianu等,2021)。在知识场活性较高的情境下,研发系统中显性知识与隐性知识的交替转换进程加快,为探索式创新与利用式创新达成协同性提供了必要知识资源(金珺等,2020)。因此,提出如下假设:

H4:创新架构模块化通过促进内外部学习平衡,进而增强知识场活性以提升科创企业双元创新协同性。

综上,本文研究模型如图1所示。

|

| 图 1 理论模型 |

(一)样本调查

本文通过电子问卷和现场收集方式获取研究数据,线上通过问卷星、电子邮件等方式进行数据采集,线下通过社会关系以及高校MBA/EMBA班现场收集。调研对象主要为北京、上海、湖北、辽宁、陕西、四川等地区的科创企业中高层管理者、研发部门负责人或资深研发人员。本次调研共发放问卷536份,为了确保企业具有相对健全的创新架构和较高创新能力,回收问卷按以下原则进行筛选:(1)企业规模须在25人以上。(2)企业须在技术研发领域形成一定特色。为了确保量表设计的测量内容能够反映企业创新架构的真实情况,本文在正式发放问卷之前邀请组织理论领域的专家和部分企业管理者对问卷的各个题项进行评估与修改,并在校内EMBA班开展了预调研,确保各个题项能够反映研究假设设定的潜变量。为了确保问卷数据有效性和可靠性,本文删除了规律性作答的问卷,并在问卷中设置了“您对公司研发部门的了解程度为多少”题项,删除选择“基本不了解”以及“不是很了解”的作答问卷,最终得到340份有效问卷数据,有效回收率为63.4%。此外,为了排除样本选择性偏差的影响,对线上与线下收集问卷(156份和184份)进行独立样本t检验,结果显示两类问卷在企业规模、年龄、所属行业等方面不存在显著差异。样本企业特征如下:电子通信行业企业占10.9%,软件服务行业企业占10.3%,生物医药行业企业占12.6%,机械制造行业企业占13.2%,新能源技术行业企业占13.5%,高技术服务行业企业占11.8%,新材料行业企业占11.5%,其他行业企业占16.2%。企业规模25—50人占9.7%,51—200人占27.9%,201—500人占25.6%,501—1000人占26.5%,1000人以上占10.3%;企业位于中国东部占50.6%,中部占11.5%,西部占37.9%。

(二)变量测量

本文各变量测量均采用国内外成熟量表,量表题项均采用Likert 5点量表(1=完全不符合;5=完全符合)予以测量,对每个变量的题项采用取平均值的方式来反映最终取值。创新架构模块化借鉴Tiwana(2008)发展的量表,并根据本文研究的创新架构情境对题项进行适当修订。该测量方式在王鹏程等(2021)的研究中得到验证,包括耦合程度,界面接口、系统模块化、依赖关系、定制化、单元独立性6个题项,示例题项有“研发系统根据功能不同将产品/服务细分为很多子部门或团队”,“各研发子部门之间工作相互独立,协调较少”。组织内部学习、外部学习分别采用Alegre和Chiva(2008)修订的组织学习能力量表中的外部互动与决策参与维度,该测量方式在梁阜等(2021)的研究中得到验证,共计6个题项,示例题项有“收集、整理、反馈企业外部相关信息是我们的工作内容之一”。在此基础上,借鉴王凤彬等(2012)开发的1-|IL-EL|/(IL+EL)公式测量内外部学习平衡,其中IL表示内部学习,EL表示外部学习,该研究变量从0到1表示从不平衡趋于平衡。知识场活性借鉴Senoo等(2007)开发的4题项量表,该测量方式在姜骞等(2017)、金珺等(2020)的研究中得到验证,示例题项有“与合作伙伴能够有效进行沟通和信息交流”。探索式创新与利用式创新借鉴Soetanto和Jack等(2018)开发的6题项量表,该测量方式在冯文娜和陈晗(2022)的研究中得到验证,探索式创新的示例题项有“企业不断尝试开发全新的产品”,利用式创新的示例题项有“企业尝试增加和改进现有产品的功能”。在此基础上,借鉴李瑞雪等(2022)的方法,使用ICO=(IB)×0.5+(IC/5)×0.5公式测量双元创新协同性(ICO),其中IB表示双元创新平衡性,由5减去探索式创新与利用式创新差值的绝对值测量;IC表示双元创新互补性,由探索式创新与利用式创新乘积测量。由于双元创新平衡性和双元创新互补性的量纲不一致因此需要对两者进行无量纲化处理,即对双元创新互补性的数值除以5作为该维度的测量值。此外,本文选取企业规模、企业年龄、企业所处行业、企业所属地区4个企业层面变量作为控制变量。

(三)信度和效度

为了排除研究可能存在的共同方法偏差问题,本文通过Harman单因子检验方法,对量表中所有变量进行因子分析,根据未旋转的第一主成分对总体变异的解释程度进行判断,结果显示第一因子载荷量为29.919%,低于建议的40%标准,其他因子的载荷量在5.214%—13.647%,因此研究不存在明显的共同方法偏差问题。

进一步地,本文对所有变量进行主成分分析,选取最大方差法进行旋转因子载荷分析,使用Cronbach’s α系数测试各变量内部的一致性与可靠性。根据表1结果可知,各变量的Cronbach's α值在0.874—0.911,均超过经验标准0.7,说明本文选用的量表信度较高。其次,通过计算各个变量因子载荷、组合信度(CR)以及平均萃取方差(AVE)检验聚合效度,结果显示各变量的因子载荷均大于0.5,AVE值均大于0.5,CR值均大于0.7,说明本文选用的量表聚合效度较高。最后,本文运用AMOS 22结构方程进行变量间区分效度检验,结果如表2所示。比较结果可知,五因子模型在各模型中的拟合度最好,其中RMSEA=0.055,小于经验标准0.1;GFI=0.901,CFI=0.958,NFI=0.921,大于经验标准0.9,因此本文选取的变量之间具有良好的区分效度。

| 变量 | 测量指标 | 因子载荷 | CR值 | AVE | Cronbach’s α系数 | KMO |

| 创新架构模块化

(AM) |

AM1 | 0.694 | 0.874 | 0.537 | 0.874 | 0.862 |

| AM2 | 0.769 | |||||

| AM3 | 0.743 | |||||

| AM4 | 0.766 | |||||

| AM5 | 0.713 | |||||

| AM6 | 0.868 | |||||

| 内部学习(IL) | IL1 | 0.886 | 0.893 | 0.736 | 0.891 | 0.743 |

| IL2 | 0.817 | |||||

| IL3 | 0.906 | |||||

| 外部学习(EL) | EL1 | 0.756 | 0.890 | 0.732 | 0.887 | 0.726 |

| EL2 | 0.897 | |||||

| EL3 | 0.843 | |||||

| 知识场活性(KA) | KA1 | 0.878 | 0.902 | 0.697 | 0.901 | 0.845 |

| KA2 | 0.860 | |||||

| KA3 | 0.753 | |||||

| KA4 | 0.923 | |||||

| 利用式创新(EI) | EI1 | 0.864 | 0.907 | 0.765 | 0.905 | 0.741 |

| EI2 | 0.834 | |||||

| EI3 | 0.886 | |||||

| 探索式创新(YI) | YI1 | 0.873 | 0.858 | 0.672 | 0.911 | 0.759 |

| YI2 | 0.879 | |||||

| YI3 | 0.694 |

| 模型 | χ2 | df | Δχ2(df) | RMSEA | GFI | CFI | NFI |

| 五因子模型 | 395.279 | 194 | 2.038 | 0.055 | 0.901 | 0.958 | 0.921 |

| 四因子模型 | 1064.069 | 199 | 5.347 | 0.104 | 0.756 | 0.819 | 0.788 |

| 三因子模型 | 1589.449 | 203 | 7.830 | 0.142 | 0.686 | 0.710 | 0.683 |

| 二因子模型 | 2427.294 | 206 | 11.783 | 0.178 | 0.555 | 0.535 | 0.516 |

| 单因子模型 | 3057.744 | 208 | 14.701 | 0.201 | 0.508 | 0.404 | 0.390 |

| 注:五因子模型:创新架构模块化、内部学习、外部学习、知识场活性、双元创新协同性;四因子模型:创新架构模块化、内部学习+外部学习、知识场活性、双元创新协同性;三因子模型:创新架构模块化+知识场活性、内部学习+外部学习、双元创新协同性;二因子模型:创新架构模块化+知识场活性、内部学习+外部学习+双元创新协同性;单因子模型:创新架构模块化+内部学习+外部学习+知识场活性+双元创新协同性。 | |||||||

(一)描述性统计分析

表3列示了各变量的均值、标准差以及Person相关系数,可以看出创新架构模块化与双元创新协同性表现为显著正相关关系(r=0.304,p<0.01)。内部学习与外部学习具有中度相关关系(r=0.303,p<0.01),这一结果与前文提出的研究假设基本吻合,为研究假设检验提供了初步支持。此外,变量之间Person相关系数均未超过临界值0.7,解释变量之间不存在严重的多重共线问题。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1.创新架构模块化 | 3.69 | 0.539 | 1 | ||||

| 2.内部学习 | 4.16 | 0.877 | 0.083 | 1 | |||

| 3.外部学习 | 4.15 | 0.759 | 0.261*** | 0.303*** | 1 | ||

| 4.知识场活性 | 3.57 | 0.482 | 0.235*** | 0.123** | 0.099 | 1 | |

| 5.双元创新协同性 | 3.48 | 0.572 | 0.304*** | 0.147*** | 0.304*** | 0.530** | 1 |

| 注:*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01;控制变量未在此表中列出。 | |||||||

(二)层次回归分析

本文采用层次回归分析方法检验各理论假设,回归结果如表4所示。根据M1,在控制了企业特征的基础上,创新架构模块化对双元创新协同性具有显著正向影响(β=0.315, p<0.01),假设H1得到验证。M2和M4检验了内外部学习平衡的中介作用,M4结果显示创新架构模块化对内外部学习平衡具有显著正向影响(β=0.253, p<0.01),M2结果显示在创新架构模块化基础上,内外部学习平衡对双元创新协同性具有显著影响(β=0.188, p<0.01),且创新架构模块化对双元创新协同性仍保持显著影响(β=0.267, p<0.01)。这表明内外部学习平衡在创新架构模块化与双元创新协同性之间起部分中介作用,假设H2得到验证。M3和M5检验了知识场活性的中介作用,M5结果显示创新架构模块化显著正向影响知识场活性(β=0.223, p<0.01),M3结果显示在创新架构模块化基础上,知识场活性对双元创新协同性具有显著影响(β=0.366, p<0.01),此时创新架构模块化对双元创新协同性的回归系数由0.315下降为0.233,但依然保持在1%水平显著,表明知识场活性在创新架构模块化与双元创新协同性之间起部分中介作用,假设H3得到验证。

| 变量 | 双元创新协同性 | 内外部学习平衡 | 知识场活性 | ||

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | |

| 控制变量 | |||||

| 企业规模 | 0.042

(0.82) |

0.036

(0.70) |

0.016

(0.33) |

0.035

(0.66) |

0.071

(1.36) |

| 企业年龄 | 0.073

(1.42) |

0.061

(1.21) |

0.028

(0.57) |

0.061

(1.16) |

0.123** (2.35) |

| 企业所处地区 | 0.137*** (2.66) |

0.114** (2.25) |

0.094* (1.96) |

0.119** (2.27) |

0.117** (2.22) |

| 企业所属行业 | 0.020

(0.39) |

0.028

(0.56) |

0.038

(0.80) |

−0.044

(−0.84) |

−0.049

(−0.94) |

| 自变量 | |||||

| 创新架构模块化 | 0.315*** (6.13) |

0.267*** (5.12) |

0.233*** (4.76) |

0.253*** (4.81) |

0.223*** (4.25) |

| 内外部学习平衡 | 0.188*** (3.58) |

||||

| 知识场活性 | 0.366*** (7.36) |

||||

| R2 | 0.132 | 0.164 | 0.132 | 0.091 | 0.092 |

| F | 10.174 | 10.924 | 10.174 | 6.677 | 6.785 |

| 注:*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01,括号内为t值,下表同。 | |||||

为了检验内外部学习平衡与知识场活性的链式中介作用,本文采用非参数百分位Bootstrap方法予以检验,选择95%置信水平并重复抽样3 000次,结果如表5所示。就总直接效应与总间接效应来看,创新架构模块化对双元创新协同性的总效应值0.332,95%的置信区间为[0.223,0.444]。创新架构模块化对双元创新协同性总直接效应的效应值为0.214,95%的置信区间为[0.110,0.321],不包含零值,表明直接效应显著。创新架构模块化对双元创新协同性总间接效应的效应值为0.118,95%的置信区间为[0.066,0.189],不包含零值,表明二者间存在间接效应。就作用路径来看,内外部学习平衡以及知识场活性中介效应的95%置信区间分别为[0.008,0.075]与[0.026,0.113],均不包含零值。“创新架构模块化→内外部学习平衡→知识场活性→双元创新协同性”的中介效应值为0.021,95%的置信区间为[0.009,0.444],不包含零值,因此内外部学习平衡与知识场活性在创新架构模块化与双元创新协同性的关系中存在链式中介作用,假设H4得到验证。

| 作用路径 | 效应值 | 标准误 | 95%置信区间 | |

| 下限 | 上限 | |||

| 总效应 | 0.332 | 0.057 | 0.223 | 0.444 |

| 总直接效应 | 0.214 | 0.054 | 0.110 | 0.321 |

| 总间接效应 | 0.118 | 0.031 | 0.066 | 0.189 |

| 创新架构模块化→内外部学习平衡→双元创新协同性 | 0.034 | 0.017 | 0.008 | 0.075 |

| 创新架构模块化→知识场活性→双元创新协同性 | 0.062 | 0.022 | 0.026 | 0.113 |

| 创新架构模块化→内外部学习平衡→知识场活性→双元创新协同性 | 0.021 | 0.008 | 0.009 | 0.044 |

(三)稳健性检验

为保持前文研究结论的稳健性,本文进行了以下检验。首先,本文将解释变量创新架构模块化按中位数3.667划分为高、低两组,在前文理论模型不变的情况下,使用虚拟变量进行回归分析。其次,参考De Blok等(2014)、杨瑾和王雪娇等(2019)的研究,本文替换了创新架构模块化的测量方法,删除了界面接口、系统模块化、依赖关系维度的题项,使用剩余的3题项测量创新架构模块化并重新回归。最后,考虑到中介效应的估计系数通常难以满足正态分布假设,这可能造成层次回归中的变量系数存在偏误,因此本文采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法再次予以检验

此外,本文采用已有成熟量表能够在很大程度上避免测量误差导致的内生性,但主效应检验结果依然面临反向因果以及样本选择偏差问题。就反向因果问题而言,虽然前文回归结果表明创新架构模块化对双元创新协同性具有正向影响,但也存在同时开展双元创新的科创企业根据自身需求而采用模块化创新架构的可能,因此本文使用两阶段最小二乘法(IV-2SLS)以排除反向因果问题。本文以同行业企业的创新架构模块化均值作为工具变量,其依据是同一行业的科创企业面临较相似的创新环境,因而其创新架构的设计逻辑具有一定相似性,而其他企业的创新架构对样本企业双元创新协同性没有直接影响,即满足工具变量的相关性和排他性原则。两阶段最小二乘法的实证检验如表6所示。M1呈现了第一阶段回归结果,创新架构模块化的行业均值保持显著(β=0.961,p<0.01)。M2中创新架构模块化的系数在1%的显著性水平为2.285,因此在缓解了反向因果问题的条件下,创新架构模块化对双元创新协同性仍保持正向影响。就样本选择偏差问题而言,本文采用电子问卷和现场收集两种方式获取研究数据,这与理想条件下的随机抽样难以完全一致,因此本文使用Heckman两阶段模型对样本选择偏差问题予以检验。在M3第一阶段选择模型中,以上述创新架构模块化虚拟变量为被解释变量,将创新架构模块化的行业均值作为工具变量,计算得到逆米尔斯比率。在M4第二阶段回归中,将逆米尔斯比率作为控制变量加入,结果显示逆米尔斯比率并不显著(β=0.192,p>0.10),说明研究样本不存在严重的样本选择偏差问题,并且创新架构模块化的系数依然保持显著(β=0.324,p<0.01),这表明核心研究假设依然成立。

| 变量 | IV−2SLS模型 | Heckman两阶段 | ||

| 创新架构模块化 | 双元创新协同性 | 创新架构模块化 | 双元创新协同性 | |

| M1 | M2 | M3 | M4 | |

| 企业规模 | 0.029(1.26) | −0.051(−0.91) | 0.073(1.22) | 0.031(1.13) |

| 企业年龄 | −0.017(−0.58) | 0.072(1.11) | −0.035(−0.49) | 0.037(1.26) |

| 企业所处地区 | 0.004(0.07) | −0.020(−0.18) | 0.083(0.69) | 0.142***(2.64) |

| 企业所属行业 | 0.001(0.09) | 0.006(0.24) | 0.042(1.38) | 0.009(0.71) |

| 创新架构模块化的行业均值 | 0.961***(3.00) | 2.163**(2.43) | ||

| 逆米尔斯比率 | 0.192(0.83) | |||

| 创新架构模块化 | 2.285***(3.07) | 0.324***(5.53) | ||

| R2 /Pseudo R2 | 0.034 | 0.089 | 0.030 | 0.134 |

| F/Wald chi2 | 3.857 | 3.335 | 12.801 | 7.910 |

(一)研究结论

党的二十大继续强调强化企业科技创新主体地位,发挥科技型骨干企业引领支撑作用。在此背景下,科创企业如何设计创新架构以提升双元创新协同性,是学术界和实践界面临的重要议题。本文通过对创新架构领域以及模块化领域文献的梳理和归纳,利用科创企业的抽样调研数据,从知识管理视角探究了创新架构模块化对科创企业双元创新协同性的影响及其作用机制,得出以下结论:首先,创新架构的模块化设计将为科创企业研发系统带来平衡性与互补性优势,其不仅将复杂嵌套的研发系统分解为各子单元独立运行的松耦合系统,降低了探索式创新与利用式创新之间的相互干扰,也能够依靠交互界面为不同子单元开展相应的创新活动提供异质性知识资源,因此创新架构模块化能够有效提升科创企业的双元创新协同性。其次,从知识管理视角出发,创新架构模块化作为知识在子单元之间的可见性分配,为探索式创新与利用式创新提供了独立知识空间。这一架构设计在推动各个子单元开展外部学习的同时,也能够以交互界面促进子单元之间的内部学习,由此兼顾具有相反张力的组织内外部学习过程,进而提升科创企业双元创新协同性。进一步地,内外学习平衡一方面激发了子单元内部的知识挖掘与利用,推动领域内的显性知识与隐性知识的交替转换,另一方面也促进了子单元之间的知识流动,由此提高研发系统内部的知识场活性,为探索式创新与利用式创新达成协同性提供所需的显性化知识资源。综上所述,创新架构模块化将通过促进内外部学习平衡,进而增强知识场活性以提升科创企业双元创新协同性。

(二)理论贡献

研究的理论贡献主要体现在以下三方面。首先,本文将创新架构的模块化设计纳入科创企业双元创新研究框架中,延伸了创新架构研究的理论边界。虽然以往研究从战略制度(徐宁等,2019)、动态能力(Limaj和Bernroider,2019)、资源配置(Wang和Zatzick,2019)等角度探讨了科创企业如何实现双元创新协同性的问题,但由于创新架构难以被观察和测量,创新架构在企业整合双元创新中的作用并未得到充分关注(于茂荐,2021)。为此,本文将创新架构模块化与双元创新协同性相结合,这不仅对创新架构模块化的后效影响研究予以有效补充,有助于推动学术界对科创企业情境下创新架构的讨论,也从创新架构视角深化了当前创新管理理论对实现双元创新协同的解读。

其次,本文从知识管理视角探究科创企业创新架构模块化对双元创新协同性的影响作用,深化了对创新架构模块化与双元创新之间关系的理论认识。虽然现有文献在理论层面讨论了创新架构的设计规则与运行机制(O’Reilly和Tushman,2013;Klessova等,2020),但相关研究成果大多数局限于资源基础观和动态能力视角,一定程度上忽视了创新本质上是组织根据自身知识基础搜索和获取外部知识,并通过内外部知识整合以形成创新成果的过程(于飞等,2021)。本文从知识管理视角探讨创新架构模块化对双元创新协同性的影响作用,从而响应了王鹏程等(2021)有关从新的理论视角探究组织模块化的呼吁,推动创新架构研究向深度情境化方向发展。

最后,本文揭示了创新架构模块化对科创企业双元创新协同性的影响路径,从深层次揭示了科创企业创新架构模块化推动创新的动力来源。本文在对创新架构模块化与双元创新协同性关系的讨论中引入了内外部学习平衡与知识场活性,并以二者链式中介作用为创新架构模块化驱动双元创新提供了清晰的参考路径。这不仅能够揭示创新架构模块化对双元创新协同性影响的“黑箱”,也为创新架构模块化对组织结果的影响研究提供了新视角。

(三)实践启示

本文对科创企业创新管理实践也具有一定启示。首先,创新架构模块化为科创企业同时开展探索式创新与利用式创新提供了一条有效路径。科创企业管理者可以借鉴模块化思想设计创新架构,如针对不同类型的创新活动设置相对独立的子部门或团队,并根据特定创新活动需求而采取不同的创新管理模式。由此,创新架构将通过“模块化解构”激发各个子单元在相对独立的空间内分别开展不同创新活动,并依靠“模块化集结”实现知识流与资源流在研发系统全局和子单元之间的快速交互,从而推动科创企业探索式创新与利用式创新的均衡发展。其次,内外部学习平衡是创新架构模块化实现双元创新有序并行的重要机制。科创企业在模块化创新架构的基础上,需要对内部学习与外部学习予以等同关注和重视,推动各个子单元依据自身状况和创新活动需求而选择对应的学习策略,避免企业因单一强调内部学习而陷入能力陷阱,或过度关注外部学习而陷入创新陷阱。最后,科创企业在设计模块化创新架构的过程中,还要注重提升组织知识场活性。本文研究发现,创新架构模块化驱动双元创新需要在内外部学习平衡基础上提升知识场活性,因此科创企业应当加强创新架构内部的知识交流,要确保在创新架构的子单元内部,尤其是子单元之间知识交流的有效性,使组织既能利用知识场推动内外知识整合,又能为知识场补充外部异质性知识,从而为双元创新协同性提供必要的知识基础。

(四)局限与展望

虽然本文在科创企业创新架构方面具有一定贡献,但仍存在以下不足:首先,本文仅讨论了创新架构模块化对双元创新协同性的影响,但未能对架构中的交互界面展开进一步探讨。最近研究则发现,模块化架构中的交互界面呈现出异质性特征,如交织式界面(Garud等,2013)、人工响应式界面(王凤彬等,2019)等,未来研究可以结合模块化最新文献,进一步考察科创企业创新架构的交互界面对双元创新协同性的影响。其次,科创企业通常处于行业技术快速迭代的创新情境,需要依据创新情境变化与创新活动特征而适时演进创新架构(Tuna等,2019)。但本文调查数据为截面数据,无法准确描述科创企业在创新架构方面的动态属性,未来研究可基于过程视角对科创企业创新架构进行更细致的研究。

| [1] | 冯文娜, 陈晗. 二元式创新对高技术企业组织韧性的影响——知识范围与知识平衡的调节作用[J]. 科学学与科学技术管理, 2022, 43(4): 117–135. |

| [2] | 金珺, 陈赞, 李诗婧. 数字化开放式创新对企业创新绩效的影响研究——以知识场活性为中介[J]. 研究与发展管理, 2020, 32(6): 39–49. |

| [3] | 李瑞雪, 彭灿, 吕潮林. 双元创新协同性与企业可持续发展: 竞争优势的中介作用[J]. 科研管理, 2022, 43(4): 139–148. |

| [4] | 李树文, 罗瑾琏. 内外部学习平衡的形成及其对绩效的动态影响研究[J]. 财经论丛, 2022(4): 81–93. |

| [5] | 李树文, 罗瑾琏, 梁阜. 研发企业内外部学习对组织创新的权变影响[J]. 科学学研究, 2019, 37(11): 2092–2101. |

| [6] | 梁阜, 孙颖, 李树文. 研发企业学习平衡及其对不同结果的动态效应[J]. 科研管理, 2021, 42(11): 147–154. |

| [7] | 刘鑫怡, 徐峰, 张东. DeepMind公司人工智能研发组织模式分析[J]. 科技管理研究, 2022, 42(14): 8–13. |

| [8] | 罗瑾琏, 管建世, 钟竞, 等. 迷雾中的抉择: 创新背景下企业管理者悖论应对策略与路径研究[J]. 管理世界, 2018, 34(11): 150–167. |

| [9] | 罗瑾琏, 唐慧洁, 李树文, 等. 科创企业创新悖论及其应对效应研究[J]. 管理世界, 2021, 37(3): 105–122. |

| [10] | 王凤彬, 王骁鹏, 张驰. 超模块平台组织结构与客制化创业支持——基于海尔向平台组织转型的嵌入式案例研究[J]. 管理世界, 2019, 35(2): 121–150. |

| [11] | 王海军, 郑帅, 陈劲. 管理领域的模块化理论演进与实证研究综述[J]. 科学学与科学技术管理, 2020, 41(6): 16–35. |

| [12] | 王鹏程, 刘善仕, 刘念. 组织模块化能否提高制造企业服务创新绩效?——基于组织信息处理理论的视角[J]. 管理评论, 2021, 33(11): 157–169. |

| [13] | 徐宁, 姜楠楠, 张晋. 股权激励对中小企业双元创新战略的影响研究[J]. 科研管理, 2019, 40(7): 163–172. |

| [14] | 于飞, 袁胜军, 胡泽民. 知识基础、知识距离对企业绿色创新影响研究[J]. 科研管理, 2021, 42(1): 100–112. |

| [15] | 于茂荐. 供应链创新、研发组织结构与企业创新绩效[J]. 科学学研究, 2021, 39(2): 375–384. |

| [16] | 张娜娜, 梅亮. 后发企业的管理滞后与改善: 管理学习的视角[J]. 南开管理评论, 2021, 24(1): 74–85. |

| [17] | 郑帅, 王海军. 模块化下企业创新生态系统结构与演化机制——海尔集团2005—2019年的纵向案例研究[J]. 科研管理, 2021, 42(1): 33–46. |

| [18] | 郑帅, 王海军. 数字化转型何以影响枢纽企业创新绩效?——基于模块化视角的实证研究[J]. 科研管理, 2022, 43(11): 73–82. |

| [19] | Albert D. Organizational module design and architectural inertia: Evidence from structural recombination of business divisions[J]. Organization Science, 2018, 29(5): 890–911. |

| [20] | Alegre J, Chiva R. Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An empirical test[J]. Technovation, 2008, 28(6): 315–326. |

| [21] | Argyres N S, Silverman B S. R&D, organization structure, and the development of corporate technological knowledge[J]. Strategic Management Journal, 2004, 25(8-9): 929–958. |

| [22] | Arora A, Belenzon S, Rios L A. Make, buy, organize: The interplay between research, external knowledge, and firm structure[J]. Strategic Management Journal, 2014, 35(3): 317–337. |

| [23] | Barney J. Firm resources and sustained competitive advantage[J]. Journal of Management, 1991, 17(1): 99–120. |

| [24] | Bratianu C, Vătămănescu E M, Anagnoste S, et al. Untangling knowledge fields and knowledge dynamics within the decision-making process[J]. Management Decision, 2021, 59(2): 306–323. |

| [25] | De Blok C, Meijboom B, Luijkx K, et al. Interfaces in service modularity: A typology developed in modular health care provision[J]. Journal of Operations Management, 2014, 32(4): 175–189. |

| [26] | Gärtner C, Schön O. Modularizing business models: Between strategic flexibility and path dependence[J]. Journal of Strategy and Management, 2016, 9(1): 39–57. |

| [27] | Garud R, Tuertscher P, Van De Ven A H. Perspectives on innovation processes[J]. Academy of Management Annals, 2013, 7(1): 775–819. |

| [28] | Jacobides M G, Cennamo C, Gawer, A. Towards a theory of ecosystems[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(8): 2255–2276. |

| [29] | Klessova S, Thomas C, Engell S. Structuring inter-organizational R&D projects: Towards a better understanding of the project architecture as an interplay between activity coordination and knowledge integration[J]. International Journal of Project Management, 2020, 38(5): 291–306. |

| [30] | Lampón J F, Cabanelas P, González-Benito J. The impact of modular platforms on automobile manufacturing networks[J]. Production Planning & Control, 2017, 28(4): 335–348. |

| [31] | Limaj E, Bernroider E W N. The roles of absorptive capacity and cultural balance for exploratory and exploitative innovation in SMEs[J]. Journal of Business Research, 2019, 94: 137–153. |

| [32] | Lin M, Patel P C. Distant search, technological diversity, and branding focus: incremental and radical innovation in small- and medium-sized consignees[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2019, 66(2): 170–179. |

| [33] | Linder C, Sperber S. Towards a deeper understanding of the emergence of process innovations: Which role do inter-organisational learning and internal knowledge exploitation play?[J]. Journal of Engineering and Technology Management, 2019, 53: 33–48. |

| [34] | López-Sáez P, Navas-López J E, Martín-De-Castro G, et al. External knowledge acquisition processes in knowledge-intensive clusters[J]. Journal of Knowledge Management, 2010, 14(5): 690–707. |

| [35] | Magnusson M, Pasche M. A contingency-based approach to the use of product platforms and modules in new product development[J]. Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(3): 434–450. |

| [36] | Martínez-León I M, Martínez-García J A. The influence of organizational structure on organizational learning[J]. International Journal of Manpower, 2011, 32(5-6): 537–566. |

| [37] | O’Reilly C A, Tushman M L. Organizational ambidexterity: Past, present, and future[J]. Academy of Management Perspectives, 2013, 27(4): 324–338. |

| [38] | Querbes A, Frenken K. Grounding the “mirroring hypothesis”: Towards a general theory of organization design in new product development[J]. Journal of Engineering and Technology Management, 2018, 47: 81–95. |

| [39] | Simon H A. The architecture of complexity[J]. Proceedings of the American Philosophical Society, 1962, 106(6): 467–482. |

| [40] | Soetanto D, Jack S L. Slack resources, exploratory and exploitative innovation and the performance of small technology-based firms at incubators[J]. The Journal of Technology Transfer, 2018, 43(5): 1213–1231. |

| [41] | Tuna S, Brusoni S, Schulze A. Architectural knowledge generation: Evidence from a field study[J]. Industrial and Corporate Change, 2019, 28(5): 977–1009. |

| [42] | Wang T Y, Zatzick C D. Human capital acquisition and organizational innovation: A temporal perspective[J]. Academy of Management Journal, 2019, 62(1): 99–116. |

| [43] | Yao J G, Crupi A, Di Minin A, et al. Knowledge sharing and technological innovation capabilities of Chinese software SMEs[J]. Journal of Knowledge Management, 2020, 24(3): 607–634. |