2023第45卷第10期

近年来,国际形势日益严峻,中国本土制造业自主创新能力不足、关键核心技术“卡脖子”的弊病逐渐凸显。“卡脖子”的破解要求创新生态系统的主体——企业,重视突破式创新(谭劲松等,2022)。2022年政府工作报告指出,要着力培育“专精特新”企业,以增强制造业核心竞争力。“专精特新”,即“专业化、精细化、特色化和新颖化”。以“专精特新”企业为代表的科技型中小企业在突破式技术创新过程中能够发挥关键作用并不断驱动技术的迭代升级(陈劲等,2020;柳卸林等,2017)。在中国经济发展范式“脱虚向实”的大背景下,培育一批“专精特新”企业对解决关键技术领域“卡脖子”的问题有重大意义(李平和孙黎,2021;葛宝山和赵丽仪,2022)。在复杂的环境中,“专精特新”企业如何制定创新战略、配置有限资源,进而提升突破式创新绩效,是现阶段亟需回答的重要问题。尤其考虑到“专精特新”企业在资源禀赋和发展环境上的巨大差异,可供突破式创新实现的要素在企业间分布不均。这就要求管理者能够有效识别出影响突破式创新绩效的条件组态,并以此为基础,结合特有情境选择恰当的创新范式。

基于双元创新理论,技术创新可以按照创新程度区分为渐进式创新与突破式创新(Ettlie等,1984)。其中,渐进式创新是基于对原有技术的改进,属于持续性改善行为,而突破式创新基于新的概念或技术范式,属于未知领域的探索行为。突破性创新使企业能够挑战现有的技术秩序,塑造新的技术轨迹,带来业务增长与升级(Burgelman,1983)。技术变革与市场动荡要求“专精特新”企业主动嵌入创新网络并开展突破式创新,但是突破式创新高资源消耗与高不确定性的特征也使得其提升变得尤为困难(Srivastava和Gnyawali,2011)。已有学者从资源基础观与知识基础观出发,提出组织网络构建、跨界知识搜寻等提升突破式创新绩效途径(王建平和吴晓云,2017;Singh等,2021)。然而,一方面,相关文献囿于研究视角和分析框架,很难深刻理解和阐释突破式创新成果的产生机制,提升企业突破式创新绩效的驱动路径仍然模糊不清。另一方面,相关文献忽略了“专精特新”企业的重要性与参考价值。“专精特新”企业相关研究主要为探索性的案例研究或政策分析,关注技术因素或环境因素的独立作用,限制了对其突破式创新绩效差异背后技术、组织和环境等多重因素间协同匹配效应的深刻理解。

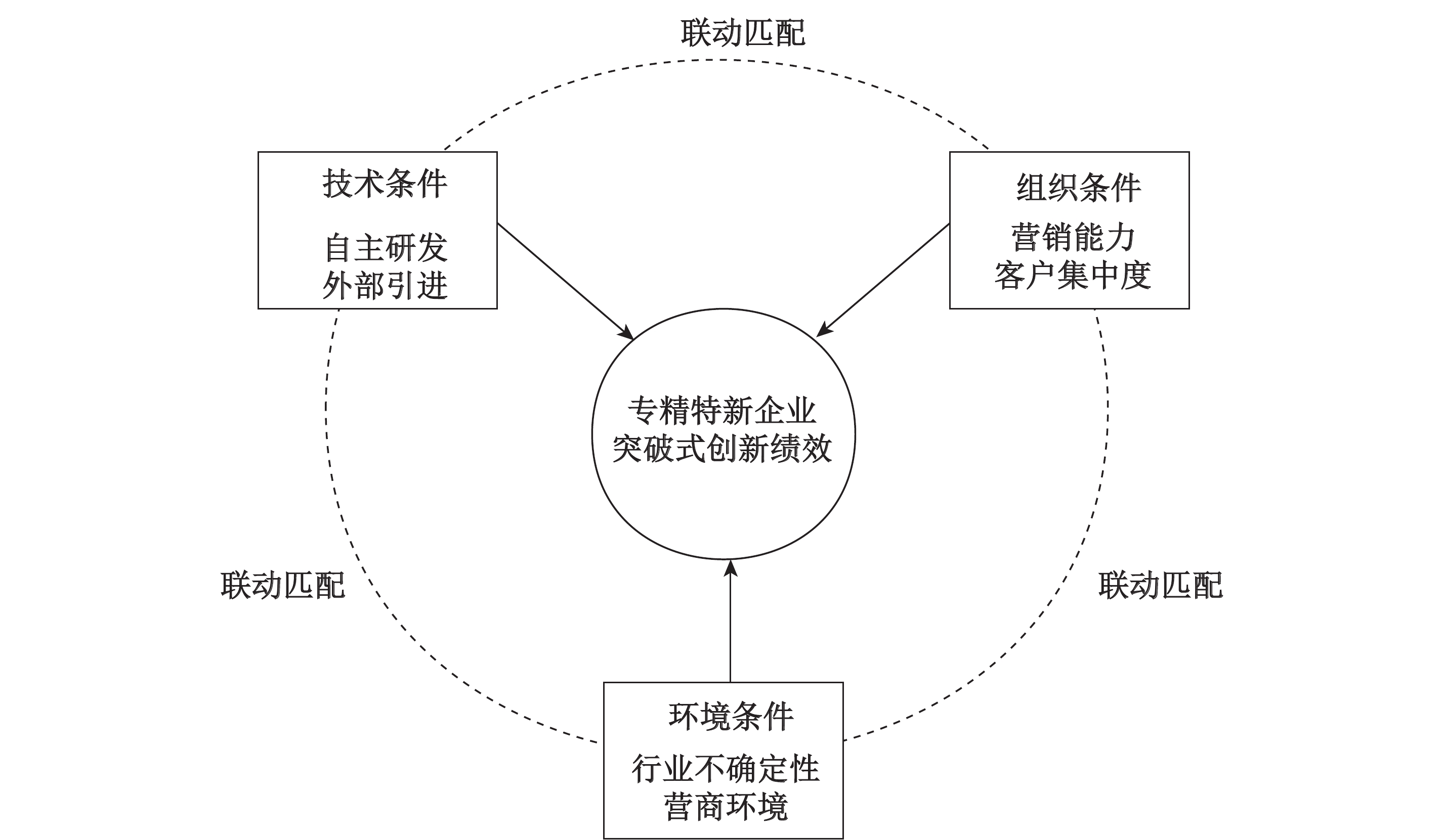

不同因素对企业突破式创新绩效的影响并不是孤立的,它们之间会通过联动匹配产生不同组合影响突破式创新绩效。因此,借助“组态视角”开展研究,有助于深化对不同企业突破式创新背后复杂机理的理解。本文参考“技术—组织—环境”(Technology-Organization-Environment,简称 TOE)框架,遵循“供给侧—需求侧—外部环境”的理论脉络,构建影响“专精特新”企业突破式创新绩效的研究框架,并基于126家国家级专精特新“小巨人”企业突破式创新的具体实践,运用模糊集定性比较分析(Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis,简称 fsQCA)方法探讨导致企业间突破式创新绩效差异化的条件组态与影响机理。本文试图解决下面2个问题:(1)存在哪些条件组态以“殊途同归”的方式提升“专精特新”企业的突破式创新绩效?(2)“专精特新”企业有哪些独特的突破式创新范式?本文有助于拓宽双元创新相关研究的视角,并加深对“专精特新”企业突破式创新绩效决定因素与驱动路径的理解,为培育“专精特新”企业以及破解“卡脖子”难题提供理论依据。

二、文献回顾与研究框架(1)突破式创新的研究进展

创新的本质是识别和利用机会创造产品或服务,按照创新的程度差异,可分为突破式创新和渐进式创新两类(Dewar和Dutton,1986)。两类创新的基因不同,在技术不确定性程度、开发时间和开发过程的复杂性方面存在明显差异(Parida等,2012)。其中,突破式创新被定义为产品、流程、技术、组织结构等方面发生的根本性变化(Subramaniam和Youndt,2005;Forés和Camisón,2016)。突破式创新的基础是新方法或新材料,和创新主体的搜寻行为与吸收能力密切相关(Flor等, 2018)。这些新方法或新材料可能来自一个完全不同的知识库,也可能来自现有知识库与新知识流的创新性重组(Hill和Rothaermel,2003)。已有文献主要关注突破式创新的判定标准及其绩效的影响因素。

关于突破式创新的判定标准,国外学者倾向于采用不同方法、从不同视角出发判定突破式创新,主要集中于技术或者市场两个维度。Wu等(2019)认为专利引用数越高意味着其价值越高,将专利引用频率排名在前3%的专利视为突破式创新;Zhou和Li(2012)认为突破式创新的判定应该通过消费者衡量,采用焦点小组访谈与专家判定法确定相关品牌是否实现了突破式创新。国内关于突破式创新的研究起步较晚,学者们倾向于将实用新型专利与外观设计专利视为渐进式创新,将发明专利视为突破式创新(张峰等,2019;蒋舒阳等,2021)。由此可见,突破式创新的判定标准仍未达成统一,需要研究者依据研究对象做出针对性的判断。

明确突破式创新绩效的影响因素有助于解决 “怎样才能实现突破式创新?”的问题。相关文献主要从知识基础理论与组织网络理论出发,从技术供给与市场需求层面探索影响突破式创新绩效的因素。知识基础理论相关文献表明,新技术领域与原有技术领域之间的知识耦合正向影响企业的突破式创新(于飞等,2018);跨界知识搜寻对突破式创新具有促进作用(王建平和吴晓云,2017),但是知识搜寻深度及宽度对突破式创新作用的方向与强度,现有研究仍然存在争议(Flor等,2018;Troilo等,2014)。在组织网络理论相关文献中,Kobarg等(2019)研究发现组织间项目合作的广度与突破式创新呈倒U型关系;邓渝(2016)指出市场导向伙伴选择将促进突破式创新。上述文献发掘了部分关键因素的独立作用或两两交互作用,为探究影响突破式创新绩效的前因条件提供了较为充足的实证证据与理论启示。

然而,“突破式创新的主体是谁?”这一问题仍然有待探究。虽然突破式创新的主体是企业而非个人及公共组织已经得到广泛的认同,但仍然存在着 “大小之争”。部分学者认为中小企业更有意愿开展突破式创新,例如,Simon等(2002)指出高收益和竞争优势能将中小企业“吸引”至突破式创新的赛道,因此中小企业往往更关注突破式创新。但是,也有学者认为突破式创新“排斥”中小企业而“接纳”大型企业。例如,Bao等(2012)指出,已有研究的样本选择暗示着突破式创新的主体为大型企业。值得注意的是,越来越多的研究开始强调中小企业在突破式创新中所扮演的重要角色。技术密集型中小企业在特定的利基领域能够达到世界级的水平(Sawers等,2008),不仅是技术进步的跟随者,更能成为技术变革的引领者。专精特新“小巨人”企业由工业和信息化部认定,专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优。这些企业在细分赛道已逐步掌握产业核心资源技术,为其进一步获取独特的知识或完成现有知识的创新性重组—突破式创新打下了坚实基础。专精特新“小巨人”应当在突破式创新中“大有作为”,成长为关键核心技术突破的重要力量。

(二)“专精特新”企业突破式创新模型构建

已有研究在丰富和加深人们对突破式创新的理解上做了诸多有益的探索,为本文的模型构建提供了一定启示。基于上述文献回顾可以明确,突破式创新实现的过程往往涉及多主体、体现在多层面且影响因素众多,属于复杂性问题的范畴。对于复杂问题的揭示需要从组态视角出发,从多样的组态中找到循环模式(Holland, 2014)。但已有文献主要基于要素视角,检验单一因素的净效应,忽视了对突破式创新驱动机制的整合分析,缺乏对各条件之间协同效应的系统探讨。此外,作为新兴政策概念与既有实践现象,“专精特新”企业需要学术界予以充分的关注。但从现有的研究成果来看,针对“专精特新”企业的研究尚处于初步探索阶段。T型战略理论表明,以“专精特新”企业为代表的精一赢家具备上游的规模效应和下游的组合效应,具体表现为“深挖洞”——纵向深耕单一聚焦领域;“广积粮”——横向扩展多元化市场应用场景(李平和孙黎,2021)。在“专精特新”企业的实践场景下,如何“深挖洞”的问题有待回答,影响突破式创新绩效的作用条件和机制也有待进一步厘清,尤其是研发与营销能否互为杠杆推动“专精特新”企业突破式创新是一个尚未被探索的话题。

TOE(技术—组织—环境)框架作为一个有效的分析工具,涵盖了变革背景下的广泛视角,最初用于研究新兴技术应用和扩散(Tornatzky和Fleischer,1990),目前已逐渐拓展至众多研究领域。值得指出的是,TOE框架具有高度概括性,但缺乏典型性,相关条件的选择需要学者针对新问题、新对象、新情境进行细化处理和严谨论证。突破式创新相关文献聚焦于技术(供给侧)和市场(需求侧),并关注外部环境的作用(Zhang等,2021),TOE 理论框架在突破式创新主题的研究方面具备适用性和匹配性。首先,突破式创新往往偏离已有技术轨迹,具有探索性特征,因而技术资源的供给是企业突破式创新差异的关键条件。其次,相较于渐进式创新,突破式创新具备更突出的“三高一长”特征(高风险、高投入、高回报和长周期),“专精特新”企业需要考虑组织的市场需求,关注相关条件是否有利于突破式创新的开展。再次,开展突破式创新将不可避免地受到外部环境的制约或催化。因此,本研究基于 TOE 分析框架,将突破式创新与“专精特新”企业实践相结合,关注突破式创新的供给侧、需求侧与外部环境,构建了影响“专精特新”企业突破式创新绩效的理论模型框架,如图1所示。

|

| 图 1 研究框架 |

1.技术条件。具体包括自主研发和外部引进两个二级条件,反应了企业的技术资源供给侧差异。聚焦于突破式创新,相关文献表明,自主研发和外部引进体现了不同的资源结构与知识搜寻模式,其中自主研发式突破式创新主要依赖自身的资源积累,而外部引进式突破式创新主要依赖资源获取(Li等,2017)。实践之中,“专精特新”企业面临理论上双元性的技术创新路径选择:自主研发或外部引进(徐宁等,2019)。自主研发和外部引进两种技术创新路径将企业暴露在不同的风险水平下,其中,自主研发指依靠企业内部资源进行研发。刘小鲁(2011)基于中国工业企业的数据,证明自主研发对于技术进步有显著的促进作用。但是,内部自主研发具有较高风险,随着技术复杂度的提高以及技术变革的加快,企业很难单纯依靠内部资源进行研发。企业寻求外部知识源,开展外部技术引进有助于获取创新收益、提高新产品开发效率、提升企业创新绩效(Brunswicker和Vanhaverbeke,2015),但也可能由于过度依赖外部技术造成企业核心竞争力的缺失。自主研发与外部引进均是企业实现技术追赶与创新增长的重要渠道,两类渠道均能够提升企业的突破式创新绩效,但企业需要结合自身资源与能力,推行差异化、多层次的创新战略(Li等,2017)。

2.组织条件。具体包括营销能力和客户集中度两个二级条件,体现了组织的市场需求侧差异。“专精特新”企业有必要关注创新需求侧的一种关键能力(营销能力)和一种重要关系(客户集中度),两个二级条件决定了“专精特新”企业与客户建立链接的能力以及客户的构成状态。营销能力与突破式创新之间关系在理论界仍然存在争议。T型战略理论表明,研发与营销两大职能能够互为杠杆,其有效的循环可以形成组织的动态能力(李平和孙黎,2021)。本研究尝试验证对于“专精特新”企业而言,研发与营销能否互为补充以驱动其突破式创新绩效。客户集中度既反映了企业的关系嵌入,也表明了企业对客户的依赖程度。已有研究关注客户集中度对供应商研发创新投入、知识搜寻行为等的影响(Zhong等,2021)。在实践方面,“专精特新”企业主要分布在“五基”领域——基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺、基础装备、基础软件,为大企业、大项目、产业链提供配套产品或服务(李平和孙黎,2021)。“专精特新”企业能够作为“谁”的供应商对于其知识管理、竞争优势获取、价值链攀升等方面有不容忽视的作用。因此,客户集中度对“专精特新”企业开展突破式创新具有重要影响。

3.环境条件。具体包括行业不确定性和营商环境两个二级条件,表明“专精特新”企业的外部环境差异。本文重点关注行业环境的不确定性以及营商环境水平。行业环境的不确定性由市场需求变化、市场竞争加剧、突发性事件等诸多不确定因素决定(刘婧等,2019)。突破性创新需要异质性的资源与信息,是一种高风险的创新活动,不确定性与突破式创新的关系在学界存在争议。当企业面临行业不确定性很高的时候,一方面,获取资源和信息的能力将受到一定限制(严若森和华小丽,2017);另一方面,行业环境的动荡容易引致管理者短视行为,进而抑制企业的突破式技术创新。但也有研究表明,不确定较高的环境也可能激发创新活力,加速企业的突破式创新(袁建国等,2015)。开展突破式创新,处于不同行业的“专精特新”企业究竟是拥抱不确定性还是规避不确定性尚未被回答。营商环境也是决定企业突破式创新绩效的重要因素。优化营商环境能显著提高企业创造力以及创业活跃度(杜运周等,2020),有助于提高企业风险承担水平(夏后学等,2019),进而促进企业的突破式创新。事实上,在中国情境下,政府应该扮演什么样的角色才能促进突破式创新,处于不同营商环境下的“专精特新”企业提升突破式创新绩效的路径是否有差异性,均是需要理论与实践中需要回答的问题。

基于上述分析,已有研究为技术、组织、环境与“专精特新”企业突破式创新之间的关系提供了理论支撑。然而,影响突破式创新绩效的多元复杂路径有待进一步挖掘。首先,不同要素之间往往存在替代或互补关系,相互影响,存在可能的悖论。例如,陈锟和于建原(2009)认为处于较低不确定性的行业环境中,企业需要不断提高营销能力,并选择渐进式创新;而在较高不确定性的行业环境中,营销能力弱的企业更容易通过突破式创新获得竞争优势。其次,不同细分行业由于产业类型、生命周期的差异,需要不同条件的差异性配置。“专精特新”企业的培育方向为“中国制造2025”的十大重点产业领域,基本为技术密集型产业,但是仍然可以依据产业成长阶段分为成长期产业和成熟期产业;依据产业组织结构类型分为垄断性产业和竞争性产业,对技术、组织、环境有着差异性的需求(于明远和范爱军,2018)。因此,“专精特新”企业的突破式创新绩效是多方面因素共同作用的结果,且不同因素间将不同程度地耦合互动。综上所述,本研究将3个层面的6个前因条件共同纳入研究框架,采用fsQCA 方法,尝试厘清多层次要素之间的互补替代关系,为“专精特新”企业突破式创新的范式选择提供方案。

三、研究设计(一)定性比较分析

QCA方法作为一种突破传统定量及定性研究局限的社会科学研究范式,已被广泛应用于管理学研究(杜运周等,2021)。本文从组态视角出发,使用fsQCA方法检验自主研发、外部引进、营销能力、客户集中度、行业不确定性、营商环境6个解释因素如何相互作用而共同影响“专精特新”企业的突破式创新绩效。方法选择主要是出于以下几点考虑:(1)定性比较分析能够探索特定现象背后的“联合效应”与“互动关系”(Ragin,2008),与本文尝试探索中国“专精特新”企业突破式创新绩效背后多元复杂作用机制的研究主题高度契合。(2)本文聚焦126家“专精特新”企业,样本数量的有限性以及数据的可得性使得难以通过传统统计方法得出稳健的结果。本研究样本量适中,样本数据涵盖各细分行业代表性“专精特新”企业,与传统统计分析方法相比,QCA方法更为适用。(3)模糊集定性比较分析(fsQCA)相较于清晰集定性比较分析(csQCA)和多值集定性比较分析(mvQCA)具有更高的数据精准度和更强的场景应用性。

(二)数据构建

1.数据收集

中国工业和信息化部在2019—2022年先后认定并公布了四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。专精特新“小巨人”企业专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术并且质量效益优,是中小企业中的佼佼者。截至2022年,其中719家企业在A股上市。考虑到数据的可获取性,本文以719家专精特新“小巨人”上市企业为初始样本集,对其2016—2020年的专利研发、供应链服务等方面的数据进行统计、观测,剔除观测期内出现ST情况的企业,并确保样本企业存在一定的创新节奏(Guo和Ding,2019)。需要指出的是,大量“小巨人”企业于近两年上市,导致了一定程度上数据的损失,最终样本为126家企业,分布在机械设备、医药生物、计算机、通信、电子等行业,其细分市场的占有率在全国名列前茅或全省前三名,研发实力强且均具备自主知识产权的核心技术与科技成果。在定性比较分析中以相关企业2020年的数据为基准。企业研发、营销、供应链、财务、创新成果等数据来自国泰安上市公司数据库以及CNRDS中国研究数据服务平台。另外,创新成果相关数据通过中国知识产权网站与企查查进行核准与补充。营商环境数据来自《中国省份营商环境研究报告2020》。

2.测量与校准

本研究采用直接法将变量校准为模糊集。参考先前的研究(Fiss,2011;Greckhamer,2016),本文将完全隶属、交叉点和完全不隶属的3个校准点分别设定为案例样本描述性统计的上四分位数(75%)、中位数与下四分位数(25%)。非高突破式创新绩效的校准通过取高突破式创新绩效的非集实现。各变量校准锚点及描述性统计详见表1。

| 条件和结果 | 模糊集校准 | 描述性统计 | ||||||

| 完全隶属 | 交叉点 | 完全不隶属 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | ||

| 结果 | 突破式创新绩效 | 2.75 | 1 | 0 | 2.07 | 3.21 | 0 | 15 |

| 技术条件 | 自主研发 | 0.1033 | 0.0643 | 0.0445 | 0.081 | 0.056 | 0.015 | 0.390 |

| 外部引进 | 0.0094 | −0.0002 | −0.0019 | 0.004 | 0.049 | −0.335 | 0.367 | |

| 组织条件 | 营销能力 | 0.2241 | 0.2 | 0.1826 | 0.204 | 0.034 | 0.13 | 0.35 |

| 客户集中度 | 0.4518 | 0.3024 | 0.1808 | 0.33 | 0.175 | 0.058 | 0.930 | |

| 环境条件 | 行业不确定性 | 0.0417 | 0.0237 | 0.0144 | 0.033 | 0.027 | 0.003 | 0.144 |

| 营商环境 | 67.93 | 63.20 | 54.36 | 60.85 | 9.70 | 37.92 | 78.23 | |

结果。本研究参考刘春林和田玲(2021)的数据测量方式,通过CNRDS平台匹配样本企业在2020年发明专利申请最终获批量,并结合中国知识产权网站手动补充并验证,作为衡量企业突破式创新绩效的最终结果测度。首先,区别于专利申请量、专利获得量与研发投入,专利申请获批量更能体现出样本企业在观测年度技术方面的“实质性创新”(刘春林和田玲,2021)。此外,相较于实用新型和外观设计,发明专利具有更高的技术含量及创新价值,往往需要原创知识的整合,在一定程度上意味着产品技术的新突破,既是对现有知识系统的重大变革(张峰等,2019),符合本研究从技术角度对突破式创新的定义。

技术条件。技术条件反映了企业突破式创新供给侧的状态。基于双元理论,“专精特新”企业实现突破式创新的两条路径可以分为内部自主研发与外部技术引进,前者侧重于创新资源积累,而后者侧重于创新资源获取(Li等,2017)。自主研发与技术引进分别依靠企业内部或外部的知识基础,不同的知识来源会对企业当下以及未来的突破式创新绩效有所影响。其中,自主研发采用研发投入占营业收入的百分比测量;技术引进的测量采用公司无形资产与商誉的增量与总资产之比测量(徐宁等,2019)。

组织条件。组织条件刻画了企业突破式创新需求侧的情况。本研究关注“专精特新”企业突破式创新需求侧的一种关键能力(营销能力)和一种重要关系(客户集中度)。营销能力的测量参考成熟的测量方法(顾雷雷和欧阳文静,2017),采用随机前沿生产函数进行计算,该函数体现了特定的技术条件和生产要素组合下,企业投入组合与最大产出量之间的函数关系,通过收集样本企业的销售费用、企业管理费用、应收账款、无形资产等数据进行测算。客户集中度与已有文献保持一致(杨金玉等,2022),通过前五大客户销售额的占总销售额的比例度量。

环境条件。环境条件体现了与企业突破式创新息息相关的外部环境。行业不确定性主要反映为公司的业绩波动,可以采用ROA、销售收入的标准差衡量(严若森和华小丽,2017),本研究采用企业近5年ROA的标准差来衡量;样本企业所在地域营商环境的测量根据2020年北京大学与武汉大学联合发布的《中国省份营商环境研究报告2020》,各个省份营商环境的总分由市场环境、政务环境、法律法规环境以及人文环境四个子环境加权所得,报告的基础数据源自中国人民银行、中国科技统计年鉴、国家统计局等权威渠道。

四、数据分析与实证结果(一)单个条件的必要性分析

参考已有的QCA文献,首先对前因条件与结果条件进行“必要性”检验。必要性条件是结果发生时始终存在的条件,其判定主要依据一致性水平。当某个条件变量一致性水平大于0.9时,称为对应结果的必要条件(Ragin,2008)。表2为通过fsQCA 3.0软件得出高水平/非高水平突破式创新绩效必要性分析的结果。由表2可知,条件的一致性水平均小于0.9。表明单个条件不是产生“专精特新”企业高水平和非高水平突破式创新绩效的必要条件。

| 条件 | 高突破式创新绩效 | 非高突破式创新绩效 | ||

| 一致性 | 覆盖度 | 一致性 | 覆盖度 | |

| 高自主研发 | 0.642 | 0.638 | 0.472 | 0.462 |

| 非高自主研发 | 0.469 | 0.427 | 0.621 | 0.649 |

| 高外部引进 | 0.573 | 0.579 | 0.492 | 0.543 |

| 非高外部引进 | 0.525 | 0.491 | 0.611 | 0.607 |

| 高营销能力 | 0.561 | 0.539 | 0.564 | 0.572 |

| 非高营销能力 | 0.544 | 0.518 | 0.552 | 0.548 |

| 高客户集中度 | 0.573 | 0.543 | 0.536 | 0.531 |

| 非高客户集中度 | 0.521 | 0.592 | 0.545 | 0.591 |

| 高行业不确定性 | 0.581 | 0.564 | 0.562 | 0.577 |

| 非高行业不确定性 | 0.544 | 0.527 | 0.573 | 0.581 |

| 高营商环境 | 0.578 | 0.594 | 0.476 | 0.492 |

| 非高营商环境 | 0.519 | 0.462 | 0.623 | 0.646 |

(二)条件组态的充分性分析

不同于单个条件的必要性分析,组态分析旨在揭示由多个条件构成的不同组态引致结果产生的充分性。参考已有研究(杜运周等,2020),本研究将原始一致性阈值设定为0.8,案例频数阈值设定为 1,PRI一致性阈值设定为0.7。由于“专精特新”企业特殊的时代背景以及6个条件与突破式创新绩效的关系尚未达成一致结论,本研究假设TOE框架下的6个条件“存在”或“缺失”均可贡献高突破式创新绩效。fsQCA 3.0的充分性分析将输出复杂解、简约解与中间解。同已有研究保持一致(杜运周等,2020;Fiss,2011),充分性分析主要汇报中间解,辅以简约解。表3为6个条件对“专精特新”企业突破式创新绩效的组态分析结果。

| 外驱双元型 | 内驱吸收型 | 外驱攻关型 | 内外双驱型 | ||||

| 组态1 | 组态2 | 组态3 | 组态4 | 组态5 | |||

| 技术 | 自主研发 | ● | ● | ● | ● | ||

| 外部引进 | ● | ● | ● | ⊗ | ● | ||

| 组织 | 营销能力 | ⊗ | ⊗ | ● | ● | ||

| 客户集中度 | ● | ● | ⊗ | • | ● | ||

| 环境 | 行业不确定性 | ⊗ | ⊗ | ● | ● | • | |

| 营商环境 | ⊗ | ● | ⊗ | ● | |||

| 一致性 | 0.897 | 0.855 | 0.832 | 0.847 | 0.861 | ||

| 原始覆盖度 | 0.183 | 0.231 | 0.147 | 0.104 | 0.115 | ||

| 唯一覆盖度 | 0.051 | 0.073 | 0.093 | 0.091 | 0.088 | ||

| 总体解的一致性 | 0.794 | ||||||

| 总体解的覆盖度 | 0.368 | ||||||

| 注:●代表核心条件存在,⊗ 代表核心条件缺失,•代表辅助条件存在,⊗ 代表辅助条件缺失。空白代表条件可存在也可不存在。 | |||||||

表3显示,共存在5种组态引致“专精特新”企业高突破式创新绩效,可被视为充分条件组合。基于核心条件的相似程度,本研究将5种组态命名概括为4类范式:“外驱双元型”“内驱吸收型”“外驱攻关型”和“内外双驱型”。命名遵循“简洁地表达”“捕捉整体”和“唤起组态的本质”的三大原则(Furnari等,2020),核心的归纳机理为:“内驱”重点表现为供给侧的技术条件发挥核心作用;“外驱”重点表现为需求侧的组织条件发挥核心作用;“双元”“吸收”“攻关”的区分用以更加具体地反应企业技术资源结构与知识搜寻模式。外驱双元型创新范式包括组态1和组态2;内驱吸收型创新范式为组态3;外驱攻关型创新范式为组态4;内外双驱型创新范式为组态5。针对上述多重路径与复杂关系,本研究将在“理论解释和案例分析”部分,基于“专精特新”企业案例,对上述4类、5种组态进一步分析。

此外,考虑到QCA方法所具有的因果非对称性,本文对导致非高突破式创新绩效的组态做出了补充分析。表4显示,共存在3种组态引致“专精特新”企业非高突破式创新绩效。组态6表明,“专精特新”企业在高不确定的行业环境和亟需改善的营商环境中,不具备自主研发能力和营销能力,其创新战略将趋向于“去突破式”;组态7表明,缺乏较高水平营商环境和客户集中度的保障,实施封闭式创新战略,将导致T型战略失灵;组态8表明,在非高行业不确定性、高营商环境、高客户集中度的条件下,“专精特新”企业虽然在积极拓宽其服务导向的“护城河”,但是忽视了技术导向的“护城河”,表现为减少技术创新方面的投入,成为“温室花朵”。

| 组态6 | 组态7 | 组态8 | |||

| 技术 | 自主研发 | ⊗ | ● | ⊗ | |

| 外部引进 | ⊗ | ⊗ | |||

| 组织 | 营销能力 | ⊗ | ● | ● | |

| 客户集中度 | • | ⊗ | ● | ||

| 环境 | 行业不确定性 | ● | ⊗ | ⊗ | |

| 营商环境 | ⊗ | ⊗ | ● | ||

| 一致性 | 0.924 | 0.911 | 0.891 | ||

| 原始覆盖度 | 0.125 | 0.085 | 0.081 | ||

| 唯一覆盖度 | 0.084 | 0.060 | 0.038 | ||

| 总体解的一致性 | 0.911 | ||||

| 总体解的覆盖度 | 0.228 | ||||

| 注:●代表核心条件存在,⊗ 代表核心条件缺失,•代表辅助条件存在,⊗ 代表辅助条件缺失。空白代表条件可存在也可不存在。 | |||||

(三)稳健性检验

参考已有文献(杜运周等,2020;张明等,2019),本研究采用调整一致性阈值与案例频数的方法对产生高水平突破式创新绩效的组态进行稳健性检验。首先,将原始一致性阈值提升为0.85,产生的组态结果与表3保持一致,仅一致性与覆盖度发生微小改变;其次,将PRI一致性提升为0.75,产生的组态结果也基本一致;最后,将案例频数调整为2,真值表未发生变动。说明本文的研究结论具有较高的稳健性。

五、理论解释与案例分析fsQCA 识别出影响“专精特新”企业突破式创新绩效的5种组态,表明驱动“专精特新”企业突破式创新存在多条路径。基于5种条件组态核心条件、辅助条件的异同,本文将其概括为4类突破式创新范式:“外驱双元型”“内驱吸收型”“外驱攻关型”“内外双驱型”。四类组态的共性均涉及技术、组织、环境三类条件的共同作用。这说明,突破式创新是复杂性现象,基于组态视角探讨技术供给、组织需求与外部环境共同影响企业突破式创新绩效的耦合作用机制是必要的,并将在一定程度上重构关于突破式创新的理解。考虑到不同组态之间的差异性,本文将基于具体的“专精特新”企业案例对4类突破式创新范式进行更加深入的分析。

从外驱双元型突破式创新的组态结果可以发现,“专精特新”企业获得突破式创新存在两种可能的路径。这两种路径的共同点是“专精特新”企业同时采用自主研发与外部引进策略,客户集中度较高,并且其所属行业存在较低的不确定性。在此类范式下,即使营销能力有所欠缺处于有待优化的营商环境下,“专精特新”企业依然可以实现突破式创新。具体地,Zhong等(2021)关注组织搜寻行为的需求侧,发现较高水平客户集中度将增加企业的搜寻深度,而减少其搜寻广度,为其知识库已有知识的创新性重组提供资源和方向。当“专精特新”企业作为上游供应商,与客户之间存在“强”关系时,同时开展自主研发与外部引进,能够极大程度地发挥技术的规模效应,促进企业在原有技术领域的深耕与突破。例如,APGD是一家从事制造光机电一体化产品的企业,所处细分行业光电测控仪器设备,主要从事军事信息化建设。在技术供给方面,APGD积极开展自主创新与合作研发;在组织需求方面,其前五大客户合计销售金额占年度销售总额达52.46%;在环境因素方面,在当前的国家战略背景下,军工行业是少有受宏观经济影响较小的行业,不确定性较低。目前,APGD已参与过诸多国家重大工程项目,从技术突破和产品服务上主导了国内国防光电测控仪器设备的升级和更新换代。这充分体现了“专精特新”企业可以经由通过组织的需求牵引(即外驱),走自主研发与外部引进并行的双元技术创新路径,实现关键核心技术突破。本文将该范式命名为“外驱双元型”。

从内驱吸收型突破式创新的组态结果可以发现,处于高不确定性的行业环境和优质的营商环境下,尽管面临市场需求侧的牵引机制失效,“专精特新”企业可以通过外部引进策略实现突破式创新。这类突破式创新范式的显著特点是组织层面的低营销能力与低客户集中度。李平和孙黎(2021)指出,由于产业链上游的技术共享成本较低,拥有“一技之长”的企业可以获得规模效应;而产业链下游更强调产品、服务多元化价值带来的组合效应。ZHD是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。在技术条件方面,ZHD密切跟踪技术创新趋势,主要通过外部引进的方式获得异质性的知识资源;在组织条件方面,ZHD对客户的依赖程度较低,仅为8.79%,其营销能力建设也处于行业尾部;环境条件方面,ZHD不可避免地受到了疫情蔓延、贸易争端的影响,处于不确定性较高的行业环境,但其所处省份的营商环境建设位居全国前列。尽管组织需求侧无法有效牵引其突破式创新,但ZHD依靠其核心技术,不断拓展其应用场景,将其高精度定位技术应用于空间信息、航空测量、海洋探测等业务,以及下游的自动驾驶、应急救灾等应用解决方案,实现了产业链下游的组合效应。这说明,“专精特新”企业也可以通过外部引进的方式获得“一技之长”,不拘泥于老客户和老市场,实现吸收型技术创新和跨界市场拓展的有机平衡(李平和孙黎,2021)。本研究将该范式命名为“内驱吸收型”。

从外驱攻关型突破式创新的组态结果可以发现,即使处于较为“恶劣”的外部环境下(高行业不确定性+低营商环境水平),“专精特新”企业的自主研发能力与营销能力能够互为杠杆,提升企业的突破式创新绩效,但是该组态需要较高的客户集中度作为辅助条件。Giachetti和Mensah(2023)指出企业必须结合突破式创新与渐进式创新以应对技术不连续性和稳定性,其中前者有益于保持技术不连续性阶段的竞争优势,后者有益于技术稳定性时期的竞争优势维持。“专精特新”企业应如何在不连续性的技术竞赛中取得胜利,该组态为回答这个问题提供了可能的答案。例如,XYGF是以锂电池检测系统为核心的智能制造解决方案供应商。在技术条件方面,该企业的研发模式可以概括为市场部门“先行”——评估、调研、立项、反馈,研发部门“跟随”——团队搭建、自主研发、技术突破;组织条件方面,XYGF公司与下游客户深度合作,不断完善营销网络布局,目前公司的客户主要包括宁德时代、比亚迪等“大龙头”企业;关于环境条件,该企业所处的锂电池设备行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业,且其所处地理位置的营商环境有所欠缺。实践表明,虽然一些“专精特新”企业不具备地理位置优势与行业环境优势,但依靠高水平的营销能力支撑的需求牵引,通过持续性、高强度的自主研发攻关,实施T型战略(同时注重研发与营销),能够获得技术机会窗口,突破国外企业在相关领域的技术垄断,避免被国外封锁与“卡脖子”的可能性。本研究将该范式命名为“外驱攻关型”。

内外双驱型突破式创新的组态结果揭示了“专精特新”企业获得突破式创新的另外一条可能的路径。这种路径下的“专精特新”企业处于具有适当不确定性的行业环境与健全的营商环境中,同时投入自主研发与外部引进,拥有较强的营销能力和较高的供应链关系嵌入,实现了突破式创新的“内外双驱”。Wang等(2022)发现了组织需求侧的“双刃剑”效应:一方面,服务化水平提高有助于企业寻找潜在的创新机会,提升突破式创新绩效;另一方面,服务化水平超过特定阈值将使企业“过度嵌入”,进而抑制突破式创新绩效。本组态表明,“专精特新”企业可以有效实现突破式创新的“内外双驱”,适当的不确定性环境与健全的营商环境将弱化“过度嵌入”问题。具体地,案例企业GHT:在技术供给侧,GHT研发人员占比达到60%以上,通过多种方式展开创新活动;在组织需求侧,GHT的客户集中度达66.82%,营销投入不断扩大;在外部环境层面,GHT位于广东省深圳市,营商环境建设位于我国前列,为其技术突破提供了充足的制度保障。目前,GHT在无线通信技术领域拥有自主知识产权的专业产品与解决方案,获得了核心技术优势和可持续研发优势。在健全的营商环境中,部分“专精特新”企业能够兼顾、平衡突破式创新供给侧与需求侧,形成独特的动态能力(李平和孙黎,2021),进而掌握核心技术。本研究将该范式命名为“内外双驱型”。

六、结论、讨论与展望(一)结论

本文首次运用fsQCA方法以我国126家专精特新“小巨人”企业为案例进行条件组态分析,探究技术、组织和环境因素对其突破式创新绩效的联动效应与驱动路径,揭示了供给侧、需求侧、外部环境共同影响“专精特新”企业高突破式创新绩效的组态效应。研究发现:第一,技术、组织、环境因素均不能单独作为“专精特新”企业突破式创新绩效的必要条件。“专精特新”企业高水平突破式创新绩效存在5条驱动路径,可归纳为4种创新范式:外驱双元型、内驱吸收型、外驱攻关型与内外双驱型。另外,存在3条路径将导致“专精特新”企业非高突破式创新绩效。第二,“专精特新”企业的突破式创新背后是多因素的协同作用,各因素的有效结合以“殊途同归”的方式提升突破式创新绩效。例如,在不确定性较高的行业环境与亟待改善的营商环境中,“专精特新”企业可以通过自主研发攻关与营销能力建设,突破环境条件的限制。第三,由于组织条件与环境条件的差异,仅仅依靠自主创新并非“灵丹妙药”,部分“专精特新”企业需要适当地开展技术外部引进,丰富企业的知识库,为突破式创新打下基础。另外,并非所有“专精特新”企业都“拥抱”不确定性,政府各相关部门应致力于维护稳定的行业环境与健康的营商环境,为“专精特新”企业的突破式创新保驾护航。

(二)讨论

1.理论贡献

本研究主要的理论贡献有以下两点:

第一,借鉴技术创新领域的既有成果,结合“专精特新”企业的创新实践,提出了突破式创新绩效的整合性分析框架。将突破式创新绩效影响因素研究从关注供给侧、需求侧等单一视角转向技术、组织与环境联动作用的整体视角。本研究从“组态视角”出发,基于 TOE 框架,分析了技术供给、组织需求、外部环境等多重条件在推动“专精特新”企业突破式创新过程中的协同效应与联动匹配,解释了突破式创新背后的“因果复杂性”。另外,本研究揭示了自主研发、外部引进、营销能力、客户集中度、行业不确定性与营商环境对“专精特新”企业突破式创新的组态效应,探索性地识别出推动“专精特新”企业突破式创新的范式选择方案,并比较了这些方案的前因条件和组态差异。本文研究结论并不否认现有研究对突破式创新绩效的解释结果,而是从组态的角度揭示影响“专精特新”企业突破式创新绩效的核心条件及其复杂互动机制,丰富并解释了技术、组织、环境因素等单一因素存在的“悖论”(Christensen和Bower,1996;Ortega-Argilés等,2009),也能为后续研究提供思路参考。

第二,将fsQCA 方法引入“专精特新”企业问题的研究中,本文对T型战略与双元创新相关文献进行了拓展和延伸。“专精特新”企业具有重要的战略意义与经济意义,亟待学界的关注与探讨。本文以126家专精特新“小巨人”企业作为研究对象,对于技术、组织、环境的分析更加系统和具体,为更具细粒度地理解突破式创新提供了理论参考。目前,针对“专精特新”企业,已有文献主要局限于传统的定性分析,引入fsQCA方法是关于“专精特新”企业的研究方法工具箱的丰富。此外,双元创新理论聚焦于探索式创新与利用式创新的平衡(March,1991;Tushman和O’Reilly,1996),但是忽视了营销职能对于创新活动的重要作用;T型战略理论整合了专一化与多元化的悖论,指出研发与营销可以互为杠杆(李平和孙黎,2021),不过尚缺乏充分的实证基础。本文考察了T型战略的应用边界与限定条件,探索了研发、营销针对突破式创新互动机理。研究发现,技术引进式研发与营销难以形成杠杆促进突破式创新,但自主研发式创新或双元式创新能够与营销能力互为杠杆提升“专精特新”企业的突破式创新绩效。此外,T型战略往往在“专精特新”企业的客户集中度较高时,更有助于提升其突破式创新绩效。

2.管理启示

本研究基于技术、组织、环境条件与突破式创新绩效关系的研究,启发“专精特新”企业应根据行业环境与营商环境现状,从“整体性”视角出发,致力于技术、组织与环境之间多重条件的协同整合,重点把握创新范式选择与某些条件的组合优化。具体而言,研究结论为“专精特新”企业突破式创新实践提出了3个方面的政策建议:

第一,提升自主创新能力,强化客户关系建设。对于“专精特新”企业而言,3类突破式创新范式:外驱双元性、外驱攻关型和内外双驱型三类突破式创新范式均体现了自主研发的重要性,在关键核心技术屡屡被发达国家“卡脖子”的时代背景下,加大自主创新是实现科技自立自强的重要抓手。但是与此同时,外部技术引进对于“专精特新”企业也有不可忽视的作用,这要求企业的决策者从权衡思维转向悖论思维。此外,组态结果也表明了客户关系建设对于突破式创新的重要性,“专精特新”企业既有条件也有必要同时重视研发与营销两个职能,增强与下游客户的建立链接的能力并提升其关系嵌入程度。

第二,因时制宜,“专精特新”企业有必要结合行业环境开展突破式创新。行业环境的不确定性给企业的突破式创新绩效带来了很大的挑战。当企业所处行业环境不确定性较低时,结合自身组织条件,“专精特新”企业应遵循外驱双元型创新范式;当企业所处的行业环境不确定性较高时,内驱吸收型、外驱攻关型、内外双驱型的创新范式将更有利于突破式创新。

第三,因地制宜,“专精特新”企业应根据所在城市的营商环境制定符合自身实际情况的创新策略。当“专精特新”企业处于较好的营商环境中,内驱吸收型和内外双驱型的突破式创新范式更有助于实现关键核心技术突破;如果“专精特新”企业所处的营商环境亟需改善,外驱攻关型突破式创新更加奏效,这要求企业采取T型战略,大力投入自主研发的同时增强其营销能力。

(三)不足与展望

本研究存在一定的局限性。首先,考虑到不同程度的技术创新对于经济增长与知识结构贡献的差异,尤其考虑到国家的战略需求,本研究仅关注“专精特新”企业的突破式创新,并未关注其渐进式创新,有必要进一步探索其平衡机制。此外,本研究未探讨非“专精特新”企业在突破式创新方面可能具有的机制,“专精特新”企业的突破式创新范式可以在多大程度上对非“专精特新”企业有启发仍然是一个开放性问题。另外,本研究为专精企业如何进一步纵向深耕提供了启示,未来仍可探究如何扩展应用场景、提升开放潜力,以及企业如何通过数字化赋能研发与营销之间的反馈、迭代,进而不断将“T”字画大。最后,本研究仅基于126家专精特新“小巨人”企业的静态数据,这一定程度上影响了结论的可推广性,并且无法获得具有“动态性”的结论,未来可以开展时序性的定性比较分析以及大样本的面板数据分析。

| [1] | 陈劲, 阳镇, 朱子钦. “十四五”时期“卡脖子”技术的破解: 识别框架、战略转向与突破路径[J]. 改革, 2020(12): 5–15. |

| [2] | 陈锟, 于建原. 营销能力对企业创新影响的正负效应——兼及对“Christensen悖论”的实证与解释[J]. 管理科学学报, 2009, 12(2): 126–141. |

| [3] | 邓渝. 市场还是关系依赖?联盟伙伴选择导向对企业技术创新的作用机制研究[J]. 外国经济与管理, 2016, 38(5): 18–31,43. |

| [4] | 杜运周, 李佳馨, 刘秋辰, 等. 复杂动态视角下的组态理论与QCA方法: 研究进展与未来方向[J]. 管理世界, 2021, 37(3): 180–197. |

| [5] | 杜运周, 刘秋辰, 程建青. 什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度?——基于制度组态的分析[J]. 管理世界, 2020, 36(9): 141–155. |

| [6] | 葛宝山, 赵丽仪. 隐形冠军精一创业能力生成机理及路径研究[J]. 科学学研究, 2022, 40(10): 1821–1833. |

| [7] | 顾雷雷, 欧阳文静. 慈善捐赠、营销能力和企业绩效[J]. 南开管理评论, 2017, 20(2): 94–107. |

| [8] | 蒋舒阳, 庄亚明, 丁磊. 产学研基础研究合作、财税激励选择与企业突破式创新[J]. 科研管理, 2021, 42(10): 40–47. |

| [9] | 李平, 孙黎. 集聚焦跨界于一身的中流砥柱: 中国“精一赢家”重塑中国产业竞争力[J]. 清华管理评论, 2021(12): 76–83. |

| [10] | 刘春林, 田玲. 人才政策“背书”能否促进企业创新[J]. 中国工业经济, 2021(3): 156–173. |

| [11] | 刘婧, 罗福凯, 王京. 环境不确定性与企业创新投入——政府补助与产融结合的调节作用[J]. 经济管理, 2019, 41(8): 21–39. |

| [12] | 刘小鲁. 知识产权保护、自主研发比重与后发国家的技术进步[J]. 管理世界, 2011(10): 10–19. |

| [13] | 柳卸林, 高雨辰, 丁雪辰. 寻找创新驱动发展的新理论思维——基于新熊彼特增长理论的思考[J]. 管理世界, 2017(12): 8–19. |

| [14] | 谭劲松, 宋娟, 王可欣, 等. 创新生态系统视角下核心企业突破关键核心技术“卡脖子”——以中国高速列车牵引系统为例[J/OL]. 南开管理评论: 1-28. http://kns.cnki.net/kcms/detail/ 12.1288.f.20220311.1333.002.html, 2022-03-16. |

| [15] | 王建平, 吴晓云. 制造企业知识搜寻对渐进式和突破式创新的作用机制[J]. 经济管理, 2017, 39(12): 58–72. |

| [16] | 夏后学, 谭清美, 白俊红. 营商环境、企业寻租与市场创新——来自中国企业营商环境调查的经验证据[J]. 经济研究, 2019, 54(4): 84–98. |

| [17] | 徐宁, 姜楠楠, 张晋. 股权激励对中小企业双元创新战略的影响研究[J]. 科研管理, 2019, 40(7): 163–172. |

| [18] | 严若森, 华小丽. 环境不确定性、连锁董事网络位置与企业创新投入[J]. 管理学报, 2017, 14(3): 373–381,432. |

| [19] | 杨金玉, 彭秋萍, 葛震霆. 数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角[J]. 中国工业经济, 2022(8): 156–174. |

| [20] | 于飞, 胡泽民, 董亮, 等. 知识耦合对企业突破式创新的影响机制研究[J]. 科学学研究, 2018, 36(12): 2292–2304. |

| [21] | 于明远, 范爱军. 结构软化、行业差异与中国制造业国际竞争力[J]. 经济与管理研究, 2018, 39(6): 38–51. |

| [22] | 袁建国, 程晨, 后青松. 环境不确定性与企业技术创新——基于中国上市公司的实证研究[J]. 管理评论, 2015, 27(10): 60–69. |

| [23] | 张峰, 刘曦苑, 武立东, 等. 产品创新还是服务转型: 经济政策不确定性与制造业创新选择[J]. 中国工业经济, 2019(7): 101–118. |

| [24] | 张明, 陈伟宏, 蓝海林. 中国企业“凭什么”完全并购境外高新技术企业——基于94个案例的模糊集定性比较分析(fsQCA)[J]. 中国工业经济, 2019(4): 117–135. |

| [25] | Bao Y C, Chen X Y, Zhou K Z. External learning, market dynamics, and radical innovation: Evidence from China's high-tech firms[J]. Journal of Business Research, 2012, 65(8): 1226–1233. |

| [26] | Brunswicker S, Vanhaverbeke W. Open innovation in small and medium-sized enterprises (SMEs): External knowledge sourcing strategies and internal organizational facilitators[J]. Journal of Small Business Management, 2015, 53(4): 1241–1263. |

| [27] | Burgelman R A. A process model of internal corporate venturing in the diversified major firm[J]. Administrative Science Quarterly, 1983, 28(2): 223–244. |

| [28] | Christensen C M, Bower J L. Customer power, strategic investment, and the failure of leading firms[J]. Strategic Management Journal, 1996, 17(3): 197–218. |

| [29] | Dewar R D, Dutton J E. The adoption of radical and incremental innovations: An empirical analysis[J]. Management Science, 1986, 32(11): 1422–1433. |

| [30] | Ettlie J E, Bridges W P, O'keefe R D. Organization strategy and structural differences for radical versus incremental innovation[J]. Management Science, 1984, 30(6): 682–695. |

| [31] | Fiss P C. Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393–420. |

| [32] | Flor M L, Cooper S Y, Oltra M J. External knowledge search, absorptive capacity and radical innovation in high-technology firms[J]. European Management Journal, 2018, 36(2): 183–194. |

| [33] | Forés B, Camisón C. Does incremental and radical innovation performance depend on different types of knowledge accumulation capabilities and organizational size?[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(2): 831–848. |

| [34] | Giachetti C, Mensah D T. Catching-up during technological windows of opportunity: An industry product categories perspective[J]. Research Policy, 2023, 52(2): 104677. |

| [35] | Greckhamer T. CEO compensation in relation to worker compensation across countries: The configurational impact of country-level institutions[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(4): 793–815. |

| [36] | Guo B, Ding P. A behavioral theory of patent application rhythm: The moderating roles of CEO overconfidence and discretion[J]. Management Decision, 2019, 58(4): 743–758. |

| [37] | Hill C W L, Rothaermel F T. The performance of incumbent firms in the face of radical technological innovation[J]. Academy of Management Review, 2003, 28(2): 257–274. |

| [38] | Holland J H. Complexity: A very short introduction[M]. Oxford: Oxford University Press, 2014. |

| [39] | Kobarg S, Stumpf-Wollersheim J, Welpe I M. More is not always better: Effects of collaboration breadth and depth on radical and incremental innovation performance at the project level[J]. Research Policy, 2019, 48(1): 1–10. |

| [40] | Li Y, Li P P, Wang H F, et al. How do resource structuring and strategic flexibility interact to shape radical innovation?[J]. Journal of Product Innovation Management, 2017, 34(4): 471–491. |

| [41] | March J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization Science, 1991, 2(1): 71–87. |

| [42] | Ortega-Argilés R, Vivarelli M, Voigt P. R&D in SMEs: A paradox?[J]. Small Business Economics, 2009, 33(1): 3–11. |

| [43] | Parida V, Westerberg M, Frishammar J. Inbound open innovation activities in high-tech SMEs: The impact on innovation performance[J]. Journal of Small Business Management, 2012, 50(2): 283–309. |

| [44] | Ragin C C. Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2008. |

| [45] | Sawers J L, Pretorius M W, Oerlemans L A G. Safeguarding SMEs dynamic capabilities in technology innovative SME-large company partnerships in south Africa[J]. Technovation, 2008, 28(4): 171–182. |

| [46] | Simon M, Elango B, Houghton S M, et al. The successful product pioneer: Maintaining commitment while adapting to change[J]. Journal of Small Business Management, 2002, 40(3): 187–203. |

| [47] | Singh S K, Gupta S, Busso D, et al. Top management knowledge value, knowledge sharing practices, open innovation and organizational performance[J]. Journal of Business Research, 2021, 128: 788–798. |

| [48] | Srivastava M K, Gnyawali D R. When do relational resources matter? Leveraging portfolio technological resources for breakthrough innovation[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(4): 797–810. |

| [49] | Subramaniam M, Youndt M A. The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities[J]. Academy of Management Journal, 2005, 48(3): 450–463. |

| [50] | Tornatzky G, Fleischer M. The processes of technological innovation[M]. Lexington: Lexingtonbooks, 1990. |

| [51] | Troilo G, De Luca L M, Atuahene-Gima K. More innovation with less? A strategic contingency view of slack resources, information search, and radical innovation[J]. Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(2): 259–277. |

| [52] | Tushman M L, O'Reilly III C A. Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change[J]. California Management Review, 1996, 38(4): 8–29. |

| [53] | Wang Y P, Gao J, Wei Z L. The double-edged sword of servitization in radical product innovation: The role of latent needs identification[J]. Technovation, 2022, 118: 102284. |

| [54] | Wu J, Harrigan K R, Ang S H, et al. The impact of imitation strategy and R&D resources on incremental and radical innovation: Evidence from Chinese manufacturing firms[J]. The Journal of Technology Transfer, 2019, 44(1): 210–230. |

| [55] | Zhong W G, Ma Z M, Tong T W, et al. Customer concentration, executive attention, and firm search behavior[J]. Academy of Management Journal, 2021, 64(5): 1625–1647. |

| [56] | Zhou K Z, Li C B. How knowledge affects radical innovation: Knowledge base, market knowledge acquisition, and internal knowledge sharing[J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(9): 1090–1102. |