2023第45卷第9期

2.广东外语外贸大学 商学院, 广东 广州 510006;

3.江西师范大学 体育学院, 江西 南昌 330022;

4.佩鲁贾大学 哲学社会科学和教育学系, 意大利 佩鲁贾 06123

2.School of Business, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510006, China;

3.Physical Education College, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022, China;

4.Department of Philosophy, Social Sciences and Education, University of Perugia, Perugia 06123, Italy

面对竞争激烈的市场环境,大量企业为了提高利润而不断压榨员工。例如,印度纬创工厂劳资冲突事件揭露了领导者通过低工资、多工作、长工时等手段利用、压榨员工剩余价值。搜狐CEO张朝阳曾谈到,市场在剥削资本家,而资本家在剥削员工

利用式领导会降低员工工作幸福感吗?工作幸福感是员工在工作中表现出来的一种积极心理体验(Zheng等,2015),是组织绩效的基本保障与组织健康的关键指标(Renee Baptiste,2008)。然而,组织中的绩效导向和由此引发的加班文化严重影响了员工工作幸福感。盖洛普(Gallup)发布的全球幸福感调查表明

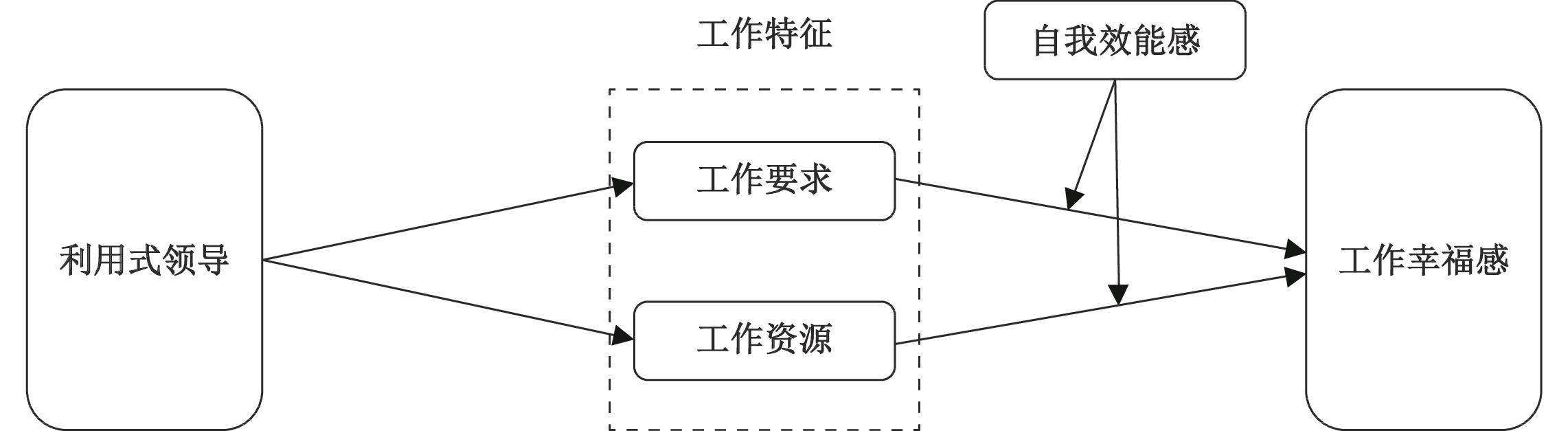

为阐释利用式领导为何会降低员工工作幸福感,本研究将工作要求—资源模型(job demands-resources model,JD-R模型)(Demerouti等,2001)作为理论基础。该模型将工作特征划分为工作要求和工作资源(Demerouti等,2001)。其中,工作要求指特定情境下工作对个体生理、心理、组织或社会等方面的要求,它不断消耗个体的精力和体力,降低工作幸福感;工作资源指个体在工作中享有的生理、心理、组织或社会方面的资源,它为个体提供能量补给,提升工作幸福感(Bakker和Demerouti,2007,2017)。利用式领导能够通过塑造员工的工作特征(增加工作要求与减少工作资源)而损害员工工作幸福感。就工作要求而言,利用式领导使员工置身于“工作时间延长、任务数量增加以及承担不合理任务”等处境之中(Schmid等,2019),增加了员工感知的工作要求;面对这些工作要求,员工的精力与体力不断被消耗,从而工作幸福感受到损害(Bakker和Demerouti,2007)。就工作资源而言,利用式领导抢占员工的功劳,将优势资源占为己有(Schmid等,2019),剥夺了员工的工作资源;由于缺乏必要的工作资源,员工在应对工作任务与人际交往的过程中缺乏能量补充,工作幸福感容易降低(Bakker和Demerouti,2007)。

鉴于工作要求与工作资源是利用式领导损害员工工作幸福感的两条关键路径,识别工作要求、工作资源影响工作幸福感的边界条件尤为重要。JD-R模型不仅考虑到工作要求、工作资源对个体工作幸福感的影响,还强调上述关系因人而异,即不同员工在相同工作特征(工作要求与工作资源)下的心理体验程度存在差异(Bakker和Demerouti,2017;Ten Brummelhuis和Bakker,2012)。当员工具有个人资源(personal resource)如自我效能感时,他们能够有效地应对工作要求,这会削弱工作要求与工作幸福感之间的联系。此外,自我效能感高的员工并不依赖工作资源,在低工作资源的情况下同样能够积极看待工作,这会削弱工作资源与工作幸福感的联系(Bakker和Demerouti,2017;Ten Brummelhuis和Bakker,2012)。鉴于此,本研究认为,自我效能感作为一种核心个人资源,能够削弱利用式领导通过工作特征(增加工作要求与减少工作资源)对员工工作幸福感的负面作用。

综上,本研究基于JD-R模型(Demerouti等,2001),检验利用式领导是否会增加工作要求与减少工作资源,进而损害员工工作幸福感。此外,本研究还将探讨自我效能感对上述关系的削弱作用。通过上述探索,在理论上,本研究揭示了利用式领导对工作幸福感的损害效应及其作用机制;在实践上,本研究能够启发管理者通过领导方式变革(软策略)与工作再设计(硬策略)改善员工工作幸福感。

二、理论基础与研究假设(一)利用式领导

利用式领导是一种具有“自我中心”与“操控下属”两种典型特征的新型负面领导行为(Majeed和Fatima,2020;Schmid等,2019),具体表现为自私自利、施压行为、阻碍员工发展、抢占员工功劳与操控员工行为五种行径(Schmid等,2019)。自私自利是指领导者表现出极度的自我中心主义,将个人利益置于员工利益之上,常常忽视或者牺牲员工利益。例如,即使员工已经面临大量工作负荷,领导者也会毫不留情地向员工布置额外的任务。施压行为是指领导者运用一些策略(如超预期的绩效压力、紧迫的时间节点)向员工施加工作压力,以实现领导者个人目的。阻碍员工发展是指领导者对员工的职业发展漠不关心,很少分配给员工有利于职业发展的任务;相反,领导者喜欢将一些自己不愿执行的枯燥任务交由员工处理。抢占员工功劳是指领导者将员工或团队的工作成果占为己有,借此为自己谋取利益。操控员工行为是指领导者操控员工的行动,甚至不惜挑起员工之间的事端与竞争,以达到个人目的。

(二)工作幸福感

关于幸福感有两种理论视角:快乐论和实现论。快乐论认为幸福感是个体的认知评价与情感体验,表现为较高的生活满意度、较多的正性情感以及较少的负性情感(Bakker和Oerlemans,2011)。实现论认为幸福感不仅包括情绪成分,还包括潜能发挥与自我实现(Warr,1987);代表性观点为:幸福感不仅是快乐,更是个体追求完美的努力状态与个人潜能的充分发挥(Ryff,1995)。尽管学界对幸福感的界定存在不同视角,但工作情境中的幸福感研究通常采取整合视角,关注员工对自己工作状况的认知评价、情感反应以及潜能实现,即工作幸福感由整体工作满意度、情感幸福感与工作意义来体现(Dagenais-Desmarais和Savoie,2012)。循此逻辑,本研究依据Zheng等(2015)的研究,将工作幸福感界定为:员工对工作特征进行评价后产生的积极心理体验,包括有趣、充实、意义与满意等成分。

(三)利用式领导对工作幸福感的作用:基于工作要求—资源模型的视角

利用式领导如何影响工作幸福感?为了解答这个问题,本研究引入JD-R模型。JD-R模型指出,工作特征可以归为工作要求与工作资源两大类(Demerouti等,2001)。工作要求是工作对个体生理、心理、社交和组织等方面的要求,如工作负荷、时间压力、服务苛刻顾客、不适应的排班与不利的物理环境;工作要求使个体持续不断地付出努力,导致健康受损,引起职业倦怠(身心资源损耗假设)。工作资源是工作环境提供的物质、心理、社交和组织等方面的资源,如工作反馈、工作自主、社会支持等;工作资源能够降低工作要求带来的身心资源消耗,激励个人成长和发展(身心资源增益假设)(Demerouti等,2001)。早期,研究者将工作要求与工作资源作为自变量进行研究,支持了工作要求的损耗假设与工作资源的增益假设(李爱梅等,2015;Gillet等,2016;Hakanen等,2008;Schaufeli和Bakker,2004)。近年来,国内外学者开始将工作要求与工作资源作为一种内在机理。例如,Jensen等(2013)揭示了工作角色负担(工作要求)是高绩效人力资源管理实践与员工离职意向之间的重要解释机制。还有研究发现了工作要求—控制在自我雇佣与工作压力、领导行为与员工痛苦之间的关键作用(Hessels等,2017;Lornudd等,2015)。

研究表明,领导者凭借其地位与权力,通常是一名角色授予者,向下属提出角色要求并视下属表现来决定后续的角色授予(彭坚和王震,2018;严紫瑜等,2021)。上述观点说明领导是决定员工工作要求与工作资源的一个重要因素,故领导行为能够通过塑造员工的工作要求与工作资源而影响员工结果(Schaufeli,2015)。JD-R模型不仅对工作特征进行了明确的分类,而且辩证地看待工作特征的影响结果(Bakker和Demerouti,2007),能够全面、均衡地揭示利用式领导如何通过工作特征影响员工工作幸福感,故本研究以JD-R模型为理论基础。基于JD-R模型,本研究认为利用式领导会增加员工工作要求与减少员工工作资源,进而损害员工工作幸福感。

1.利用式领导、工作要求与工作幸福感

工作要求是工作任务的客观属性,主要表现为身体、心理与社交等方面的要求,如工作负荷、时间压力、服务苛刻顾客、不适应的排班、不利的物理环境等(Demerouti等,2001)。前两种属于挑战性工作要求,后三种属于阻碍性工作要求。利用式领导既会增加挑战性工作要求(工作负荷与时间压力),也会增加阻碍性工作要求(服务苛刻顾客、不适应的排班、不利的物理环境)。第一,利用式领导通常以自我为中心,为了给自己减轻负担,不顾员工感受,在工作中不断向员工布置额外的任务(Schmid等,2019),从而增加员工的工作负荷。第二,利用式领导为了最大限度地榨取员工剩余价值,在工作中给员工施压(Majeed和Fatima,2020),不断给员工设定高绩效压力并要求员工在有限的时间内完成大量任务,使员工感受到时间压力。第三,利用式领导不考虑员工的职业发展与身心福祉,将自己遇到的一些苛刻、不友好的顾客转交给员工进行对接(由员工收拾烂摊子),使员工要面对苛刻的顾客并为其提供服务;此外,利用式领导时刻提防员工,阻碍员工发展,故意给员工设置不合理的工作时间安排,使员工在适应排班的过程中遇到困难或者消耗精力。第四,利用式领导善于用权术操控员工(Chen等,2021),挑起员工之间的事端或冲突;这些事端或冲突将增加工作环境中的噪音以及材料或设备破坏等,导致员工处于不友好、不利的物理环境中。综上,利用式领导会增加员工的工作要求,如工作负荷、时间压力、服务苛刻顾客、不适应的排班、不利的物理环境等。由此,本研究提出以下假设:

H1a:利用式领导正向影响工作要求。

为了应对工作要求,员工要持续付出努力,而这个过程会损耗员工的生理资源(体力)、认知资源(如注意力)与心理能量(如能量、毅力)(Bakker和De Vries,2021)。随着这些身心资源的不断消耗,尤其是当消耗的身心资源不能得到及时恢复或补充时,工作要求便转化成为一种威胁(Demerouti等,2001;Nauman等,2019;Schaufeli和Bakker,2004),进而降低员工在工作中的积极体验(有趣、充实、意义与满意),最终表现为工作幸福感的降低。需要说明的是,近年来,工作要求被划分为挑战性工作要求与阻碍性工作要求。其中,阻碍性工作要求被普遍证实具有负面影响;然而,挑战性工作要求(如工作负荷与时间压力)的影响作用较为复杂,它们能提高生产效率但会降低工作幸福感。正如Cavanaugh等(2020)所指出的,挑战性工作压力的积极作用具有一定的产生条件,即其消极影响(阻碍性工作压力)被控制。Webster和Adams(2020)的元分析发现,挑战性工作要求对幸福感相关变量具有负面作用,如增加员工心理紧张,造成工作—家庭冲突。事实上,工作负荷与时间压力(作为挑战性工作要求)均被不少研究证实会负向影响个体健康与幸福(Ilies等,2010;Roxburgh等,2004)。因此,挑战性工作要求与阻碍性工作要求均对工作幸福感具有负面作用。

具体而言,第一,工作负荷高并不意味着工作充实,例如,当员工需要完成大量重复劳动时,他们往往会感受到无聊而非充实。因此,高负荷的工作使员工身心耗竭,甚至面临健康困扰(Ilies等,2010),会减少员工在工作中感知到的趣味、充实、意义与满意。第二,在时间压力下,员工不断赶工,无暇享受工作的乐趣与意义。同时,时间压力使员工减少休息时间;随着正常休息时间被干扰,员工不会认为工作处于充实或满意状态(Roxburgh等,2004)。第三,在服务苛刻顾客的过程中,员工面临着顾客的无礼要求与故意刁难,会产生消极体验,内心感知的有趣、充实、意义与满意程度会降低。第四,不适应的排班会扰乱员工的工作节奏,不利的物理环境会使员工的身心健康受到威胁,这些因素均会降低员工的工作幸福感(Demerouti等,2001)。由此,本研究提出以下假设:

H1b:工作要求负向影响工作幸福感。

整合上述内容,本研究提出:工作要求是利用式领导降低员工工作幸福感的重要路径。利用式领导通过自私自利、施压、阻碍员工发展、抢占员工功劳、操控员工等行为(Schmid等,2019),增加员工的工作负荷、时间压力,甚至使员工需要为苛刻的顾客服务,面临不适应的排班与不利的物理环境等。面对这些工作要求,员工需要付出大量身心资源来加以应对。随着身心资源的消耗,员工工作中的积极体验如有趣、充实、意义与满意会降低。由此,本研究提出以下假设:

H1c:利用式领导会增加工作要求进而降低工作幸福感。

2.利用式领导、工作资源与工作幸福感

工作资源是组织为工作中的员工提供的身体、心理与社交等方面的资源,如社会支持、绩效反馈、工作自主、决策参与等(Demerouti等,2001)。利用式领导会减少员工的工作资源。首先,利用式领导会忽视员工的个人利益,在工作中不会考虑员工的身心感受(Schmid等,2019),使员工较少感受到来自领导的物资支持或情感支持。其次,利用式领导为了预防威胁与巩固地位,经常会采取各种措施阻碍员工发展(Wu等,2021),例如,很少给予员工挑战性任务来促进员工成长,也很少给予员工重要的反馈信息;相反,这类领导更喜欢打压或控制员工。最后,利用式领导喜欢操控员工,严格监控员工的工作方式与工作成果(Schmid等,2018),很少授予员工工作自主权,也不允许员工参与组织决策。由此,本研究提出以下假设:

H2a:利用式领导负向影响工作资源。

工作资源帮助员工实现工作目标,降低高工作要求带来的身心资源消耗,促进员工的成长与发展(Demerouti等,2001)。例如,社会支持会让员工获得关系资源与情感资源,有助于形成互帮互助的工作氛围,使员工在工作中感受到更多乐趣(Nahum-Shani等,2011)。绩效反馈有利于员工更好地改进工作不足之处,促进自我完善,使员工在工作中感到充实(Bakker和Demerouti,2017)。工作自主使员工能够依据自身优势开展工作,为员工自身的价值发挥提供了有利条件,有利于提升员工的意义感知(Bakker和Demerouti,2017)。此外,工作资源也能使员工感受到组织对自己的重视,产生更高的工作满意感(Bakker和Demerouti,2007)。然而,当工作资源缺失时,员工无法从工作中获得社会支持、信息反馈,也很难自主决定工作方式或内容,这会降低工作中的乐趣、充实、意义与满意等积极体验。不仅如此,员工甚至会产生更多的消极心理体验,从而工作幸福感降低。因此,员工感知到的工作资源越少,工作幸福感越低。事实上,以往研究支持了工作资源与工作幸福感之间的紧密联系(Bakker和Demerouti,2007)。由此,本研究提出以下假设:

H2b:工作资源正向影响工作幸福感。

整合上述内容,本研究提出:利用式领导会削减工作资源进而降低工作幸福感。利用式领导罔顾员工利益和福祉,较少为员工提供社会支持、信息反馈与工作自主等,削减了员工的工作资源。随着工作资源的减少,员工在工作中较难体验到乐趣、充实、意义与满意,故工作幸福感降低。由此,本研究提出以下假设:

H2c:利用式领导会削减工作资源进而降低工作幸福感。

(四)自我效能感的缓冲作用

既然利用式领导引发的高工作要求与低工作资源会削弱员工工作幸福感,那么员工应该如何有效应对上述情形(高工作要求与低工作资源),减缓自身幸福感的下降呢?JD-R模型指出,员工拥有的核心个人资源(重要的个人心理品质)能够帮助其有效应对工作特征,从而削弱工作要求、工作资源与工作幸福感的关系(Bakker和Demerouti,2017;Ten Brummelhuis和Bakker,2012)。基于该观点,本研究拟进一步探索核心资源,如自我效能感,在工作特征与工作幸福感之间的缓冲作用。自我效能感(self-efficacy)是员工对自身胜任工作任务的能力的自信程度(Gist,1987),是一种重要的核心个人资源,既有利于员工胜任、完成各项工作要求,也有利于员工通过资源补偿来发挥自身潜能(Spreitzer,1995)。具有高自我效能感,说明员工相信自己能够胜任工作,在工作岗位上能够发挥自己的专长,满足工作要求。

工作要求之所以会给员工带来工作压力,降低工作幸福感,是因为员工需要消耗大量身心资源来应对工作要求,进而把工作要求视为一种威胁(Nauman等,2019)。倘若员工相信自己拥有完成工作所需的能力、知识、技能(即自我效能感高),他们就会预期自己能够成功、有效地完成工作要求,因而不再把工作要求视为一种威胁,而是将其视为一种能够促进个人成长、发挥自身能力的机遇(Salanova等,2002)。因此,工作要求与工作幸福感之间的负向关系会被员工的自我效能感削弱。换言之,自我效能感高的员工相信工作要求在自身承受范围之内,自己能够游刃有余地完成工作要求,因此工作要求对身心资源的损耗效应能够得到有效抑制,进而工作要求对工作幸福感的负面影响会被削弱。相反,当员工具有较低的自我效能感时,员工对自己的工作能力不够自信,通常会认为工作要求超出了自身的能力范围(Gist,1987)。此时,工作要求会使员工产生较高水平的压力、焦虑与担忧,进而会降低工作幸福感。由此,本研究提出以下假设:

H3a:自我效能感能够削弱工作要求与工作幸福感的负向关系。当员工具有高自我效能感时,工作要求对工作幸福感的负向影响更弱;当员工具有低自我效能感时,工作要求对工作幸福感的负向影响更强。

整合H3a与H1c,本研究提出:因为工作要求与工作幸福感之间的关系会被自我效能感削弱,所以利用式领导经由工作要求对工作幸福感的间接关系也会被自我效能感削弱。具体而言,当员工在工作中具有高自我效能感时,利用式领导虽然增加了员工的工作要求,但员工相信自身能力足以胜任、应对这些工作要求,因而不会为此感到焦虑苦恼(Salanova等,2002),从而使利用式领导经由工作要求对工作幸福感的负向影响得到缓解。相反,当员工在工作中具有低自我效能感时,他们会认为自己难以应对利用式领导提出的高工作要求,从而容易消极看待工作任务,其积极体验与工作意义感会降低,进而使得利用式领导经由工作要求对工作幸福感的负向影响被强化。综上,本研究提出如下假设:

H3b:自我效能感能够削弱利用式领导经由工作要求对工作幸福感的负向影响。当员工具有高自我效能感时,利用式领导经由工作要求对工作幸福感的负向影响更弱;当员工具有低自我效能感时,利用式领导经由工作要求对工作幸福感的负向影响更强。

工作资源作为一种情境资源,对员工具有激励作用(Demerouti等,2001)。然而,工作资源是否能够提升员工的工作幸福感还取决于员工的个人核心资源,如自我效能感。自我效能感高的员工通常从积极的角度理解日常工作,善于自我激励;此外,此类员工能够主动为自己争取机会,在工作中主动创造积极体验与工作意义(Ohly和Fritz,2007)。因此,工作资源对于这类员工而言并非必需品,甚至可能是一种冗余资源。正因为自我效能感高的员工对工作资源的依赖性不高,这类员工在工作资源缺乏时,能够通过自我激励或创造机遇等方式为自己解决资源困境。概言之,当员工自我效能感高时,无论工作资源是否充足,他们都能够借由自身的积极心理品质(自我激励或争取机会)来提升工作中的积极体验,从而使工作资源对工作幸福感的决定作用被削弱。相反,当员工自我效能感低时,由于对自身的工作能力缺乏信心,他们较少进行自我激励,也不敢主动争取机会(Gist,1987)。当员工难以为自己创造资源能量时,组织能否提供工作资源对员工的积极体验就尤为关键,即工作资源对工作幸福感起着更加决定性的作用。概言之,对于自我效能感低的员工而言,工作资源对工作幸福感的影响更大。据此,本研究提出以下假设:

H4a:自我效能感能够削弱工作资源与工作幸福感的正向关系。当员工具有高自我效能感时,工作资源对工作幸福感的正向影响更弱;当员工具有低自我效能感时,工作资源对工作幸福感的正向影响更强。

整合H4a与H2c,本研究提出:因为工作资源与工作幸福感之间的关系会被自我效能感削弱,所以利用式领导经由工作资源对工作幸福感的间接影响也会被自我效能感削弱。当员工具有高自我效能感时,他们能够进行自我激励并主动为自己创造机会,这会降低自身对工作资源的依赖性。正因如此,虽然利用式领导会削减员工的工作资源,但由于工作资源对此类员工而言并非必需(甚至是冗余的),利用式领导经由工作资源对工作幸福感的负向影响作用会被削弱。相反,当员工具有低自我效能感时,他们自身因为缺乏积极心理资源而更加需要工作(情境)资源;此时,利用式领导对员工工作资源的削减,使员工面临着个人资源与情境资源短缺的双重困境,进而工作幸福感降低,即利用式领导经由工作资源对工作幸福感的负向间接影响被强化。由此,本研究提出以下假设:

H4b:自我效能感能够削弱利用式领导经由工作资源对工作幸福感的负向影响。当员工具有高自我效能感时,利用式领导经由工作资源对工作幸福感的负向影响更弱;当员工具有低自我效能感时,利用式领导经由工作资源对工作幸福感的负向影响更强。

根据前文的假设,本文的理论模型如图1所示。

|

| 图 1 理论模型 |

(一)研究对象

本研究采用方便取样法,从三家互联网公司搜集员工的问卷调查数据。首先,研究团队与公司高层取得联系并告知研究目的。在获得高管同意后,研究团队与公司人力部对接,邀请人力部协助研究团队在公司内部招募被试。在招募之前,研究团队向人力部介绍了本次调查的目的、正确搜集数据的方法以及调查过程中应采取的预防措施。在公司人力部的帮助下,公司员工在阅读知情同意书后参与本次调查。为了减少共同方法偏差对研究结果的干扰,本研究采用多时点数据搜集方法。在时点1,本研究向327名员工发放了调查问卷,邀请其填写个人基本信息与利用式领导题项,共回收291份员工问卷。在时点2(1个月后),向完成时点1调查的员工再次发放调查问卷,邀请其报告感知的工作要求、工作资源以及自我效能感;部分员工因为缺勤、请假、出差或离职等原因而无法完成问卷填答,本轮共回收247份员工问卷。在时点3(又1个月后),研究团队邀请完成前两轮调查的员工填写工作幸福感问卷,同样因员工缺勤、请假、出差或离职等原因,本轮共回收218份问卷。经过三轮调查,最终回收率为66.667%。本研究中各变量的问卷均由员工(而非领导)填写,这是因为:相比于领导,员工能够更加准确地填答问卷。首先,在同一位领导下,不同的员工可能遭受不同程度的利用式领导行为,故利用式领导更适合由员工报告。其次,工作要求与工作资源是员工在工作中需要承担的工作要求与实际享有的工作资源,员工的自我效能感与工作幸福感是主观内心感受,这些较难被领导观察,因此更适合由员工报告。

最终,本研究的样本由218份员工数据组成。在性别方面,男性占59.633%,女性占40.367%。在学历方面,大专及以下学历占54.128%,本科学历占32.569%,研究生学历占13.303%。在年龄方面,员工平均年龄为30.234岁(SD=5.978)。在工作年限方面,员工与现任直属上司共事时间为2.798年(SD=1.336)。

(二)变量测量

本研究中,所有量表均采用李克特5点计分,选项范围从1到5表示从“完全不同意”到“完全同意”。

利用式领导:采用Schmid等(2019)的量表,由5个维度构成,每个维度包含3个题项。例题如“我的直属上司把我当作他/她实现个人目标的工具”(Cronbach’s α=0.964)。

工作要求:采用Demerouti等(2001)的量表中的5个题项。具体题项包括“我的工作耗费了我很大的精力”“我没有足够的时间完成手头的工作”“在工作中,我需要接触一些很苛求的人并为他们提供服务”“为了适应目前的工作时间安排,我耗费了很大的精力”“我工作所处的物理环境(温度、灯光、噪音、办公地点设计与材料)对我的身心健康不利”(Cronbach’s α=0.917)。

工作资源:采用Demerouti等(2001)的量表,共7个题项。例题如“我能够得到自己工作表现的充分反馈”(Cronbach’s α=0.839)。

自我效能感:采用Spreitzer(1995)的量表,共3个题项。例题如“我对自己完成工作的能力非常有信心”(Cronbach’s α=0.810)。

工作幸福感:采用Zheng等(2015)的量表,共6个题项。例题如“我的工作非常有趣”“我总能找到办法来充实我的工作”和“对于我来说, 工作会是很有意义的一次经历”(Cronbach’s α=0.858)。

控制变量:参考Bernerth和Aguinis(2016)的控制变量使用推荐,本研究拟控制那些理论与实证两方面均与幸福感具有紧密联系的变量,如性别、年龄、学历、上下级共事时间与收入(月薪)。以往的研究表明,年龄与幸福感呈倒U形关系,即中年员工感受到的工作幸福感要高于年轻员工与年长员工(Warr,1992)。此外,收入也是影响工作幸福感的一个重要因素,收入越高,员工的工作幸福感可能越强(Ferrer-I-Carbonell,2005)。

(三)统计分析

本研究依次对数据进行描述性统计、相关分析、验证性因素分析与回归分析。在估计中介效应、被调节的中介效应时,本研究采用偏差校正Bootstrap拔靴自助抽样法(抽样次数N=5000),估计间接效应值、有条件的间接效应值及其差值的95%置信区间(Edwards和Lambert,2007)。上述分析采用Mplus 7软件进行(Muthén和Muthén,1998-2012)。

四、研究结果(一)验证性因素分析

为了检验主要研究变量的结构效度与区分效度,本文对利用式领导、工作要求、工作资源、工作幸福感与自我效能感进行验证性因素分析。五因素模型拟合指数达到标准指数(Hu和Bentler,1999),呈现很好的数据拟合结果(χ2=459.504,df=265,RMSEA=0.058,SRMR=0.060,CFI=0.945,TLI=0.937),且拟合情况显著优于竞争模型(Δχ2s≥140.098,Δdfs≥4,p<0.001)。上述结果说明,本研究中的五个变量具有良好的区分效度。

本研究首先采用Harman单因子法检验同源方差(Podsakoff等,2003)。结果显示,未经旋转的探索性因素分析析出的第一个因子为32.975%,不到总解释量的一半。此外,采用非可测潜方法因子模型分析,即在验证性因素模型(六因素模型)的基础上加入方法潜因子。结果显示方法潜因子的平均抽取变量未达50%。以上结果说明同源方差并未严重影响本研究的结果。

(二)相关分析

表1显示,利用式领导与工作要求(r=0.237,p<0.001)显著正相关,与工作资源(r=−0.187,p=0.006)、员工工作幸福感(r=−0.369,p<0.001)均显著负相关;工作要求与员工工作幸福感(r=−0.331,p<0.001)显著负相关;工作资源与员工工作幸福感(r=0.372,p<0.001)显著正相关。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| 1.性别 | ||||||||||

| 2.学历 | 0.038 | |||||||||

| 3.共事时间 | −0.051 | −0.096 | ||||||||

| 4.年龄 | 0.126 | −0.041 | 0.113 | |||||||

| 5.收入 | 0.047 | 0.022 | 0.086 | 0.165* | ||||||

| 6.利用式领导 | 0.075 | −0.193** | −0.042 | 0.039 | −0.104 | (0.964) | ||||

| 7.工作要求 | −0.054 | −0.054 | −0.064 | −0.122 | −0.019 | 0.237*** | (0.917) | |||

| 8.工作资源 | 0.091 | 0.102 | −0.062 | −0.019 | 0.020 | −0.187** | −0.286*** | (0.839) | ||

| 9.自我效能感 | 0.091 | 0.023 | −0.134 | 0.083 | 0.088 | 0.074 | 0.114 | 0.084 | (0.810) | |

| 10.工作幸福感 | 0.024 | 0.105 | 0.033 | −0.042 | 0.128 | −0.369*** | −0.331*** | 0.372*** | 0.083 | (0.858) |

| 均值 | 0.403 | 1.592 | 2.789 | 30.230 | 7777.970 | 2.269 | 2.643 | 3.356 | 3.602 | 3.556 |

| 标准差 | 0.492 | 0.714 | 1.335 | 5.978 | 6393.023 | 0.699 | 0.863 | 0.877 | 0.819 | 0.738 |

| 注:N=218;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001;括号内为内部一致性系数。 | ||||||||||

(三)假设检验结果

本研究主要采用路径分析对研究假设进行检验,结果如表2所示。模型1呈现了仅包含控制变量的模型,模型2至模型5则依次加入了自变量、中介变量、调节变量与交互项。

| 变量 | 工作幸福感 | 工作要求 | 工作资源 | ||||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | |||

| 截距 | 3.561*** | 4.477*** | 4.070*** | 3.826*** | 3.414*** | 2.656*** | 3.878*** | ||

| 控制变量 | |||||||||

| 性别 | 0.037 | 0.079 | 0.021 | 0.011 | −0.004 | −0.106 | 0.181 | ||

| 学历 | 0.105 | 0.033 | 0.015 | 0.013 | −0.009 | −0.017 | 0.069 | ||

| 共事时间 | 0.022 | 0.012 | 0.015 | 0.023 | 0.025 | −0.030 | −0.038 | ||

| 年龄 | −0.008 | −0.006 | −0.009 | −0.010 | −0.007 | −0.018 | −0.002 | ||

| 收入 | 0.098 | 0.070 | 0.074 | 0.067 | 0.056 | 0.030 | 0.003 | ||

| 自变量 | |||||||||

| 利用式领导 | −0.374*** | −0.271*** | −0.279*** | −0.267*** | 0.303** | −0.232*** | |||

| 中介变量 | |||||||||

| 工作要求 | −0.170** | −0.183** | −0.153** | ||||||

| 工作资源 | 0.221** | 0.210** | 0.194** | ||||||

| 调节变量 | |||||||||

| 自我效能感 | 0.099 | 0.186** | |||||||

| 交互项 | |||||||||

| 工作要求×自我效能感 | 0.140** | ||||||||

| 工作资源×自我效能感 | −0.112* | ||||||||

| R2 | 0.032 | 0.150 | 0.258 | 0.288 | 0.332 | 0.080 | 0.053 | ||

| ΔR2 | 0.032 | 0.118*** | 0.108*** | 0.030 | 0.044* | 0.080** | 0.053*** | ||

| 注:N=218;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。 | |||||||||

假设H1检验结果。模型6显示,在控制了员工的性别、学历、共事时间、年龄与收入后,利用式领导显著正向影响工作要求(b=0.303,p<0.01),假设H1a得到支持。模型3显示,工作要求显著负向影响工作幸福感(b=−0.170,p<0.01),假设H1b得到支持。中介效应分析结果显示,利用式领导通过工作要求影响工作幸福感的间接效应值为−0.051,p<0.05,95%的置信区间为[−0.119,−0.018],不包含0。综上,工作要求在利用式领导与工作幸福感之间起中介作用,假设H1c得到支持。

假设H2检验结果。模型7显示,在控制了员工的性别、学历、共事时间、年龄与收入后,利用式领导显著负向影响工作资源(b=−0.232,p<0.001),假设H2a得到支持。模型3显示,工作资源显著正向影响工作幸福感(b=0.221,p<0.01),假设H2b得到支持。中介效应分析结果显示,利用式领导通过工作资源影响工作幸福感的间接效应值为−0.051,p<0.01,95%的置信区间为[−0.096,−0.020],不包含0。综上,工作资源在利用式领导与工作幸福感之间起中介作用,假设H2c得到支持。

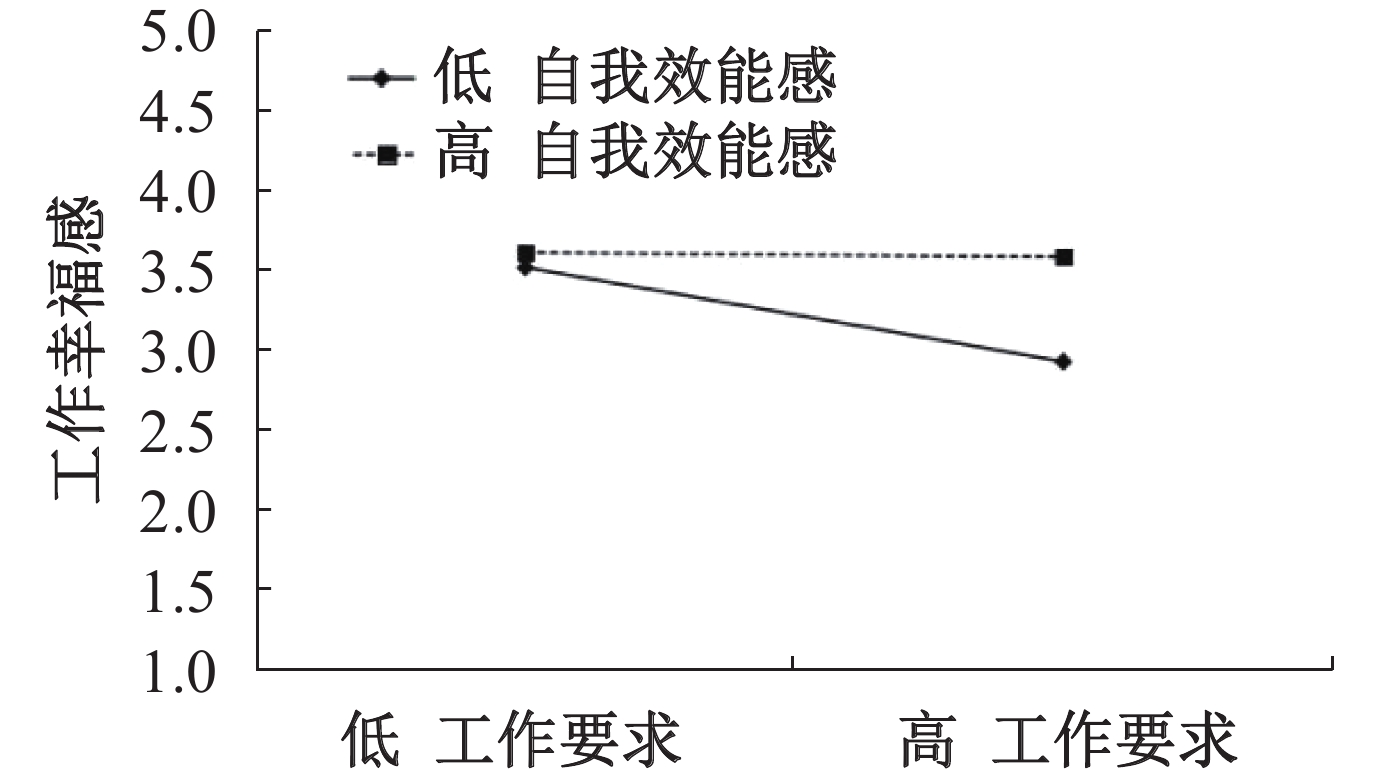

假设H3检验结果。模型5显示,自我效能感与工作要求的交互项显著正向影响工作幸福感(b=0.140,p<0.01)。为了更直观地展示自我效能感在工作要求与工作幸福感之间的调节作用,本研究进行了简单斜率分析(Aiken和West,1991)。如图2所示,当员工具有高自我效能感时,工作要求对工作幸福感的负向影响更弱(b=−0.039,p>0.05);反之,当员工具有低自我效能感时,工作要求对工作幸福感的负向影响更强(b=−0.268,p<0.001)。因此,假设H3a得到支持。被调节的中介效应分析显示,当员工具有高自我效能感时,工作要求的中介作用更弱(b=−0.012,p>0.05),当员工具有低自我效能感时,工作要求的中介作用更强(b=−0.081,p<0.05),两者的差值为0.070,p<0.05,95%置信区间[0.020,0.152]不包含0(参见表3)。综上,假设H3b得到支持。

|

| 图 2 自我效能感对工作要求与工作幸福感关系的调节 |

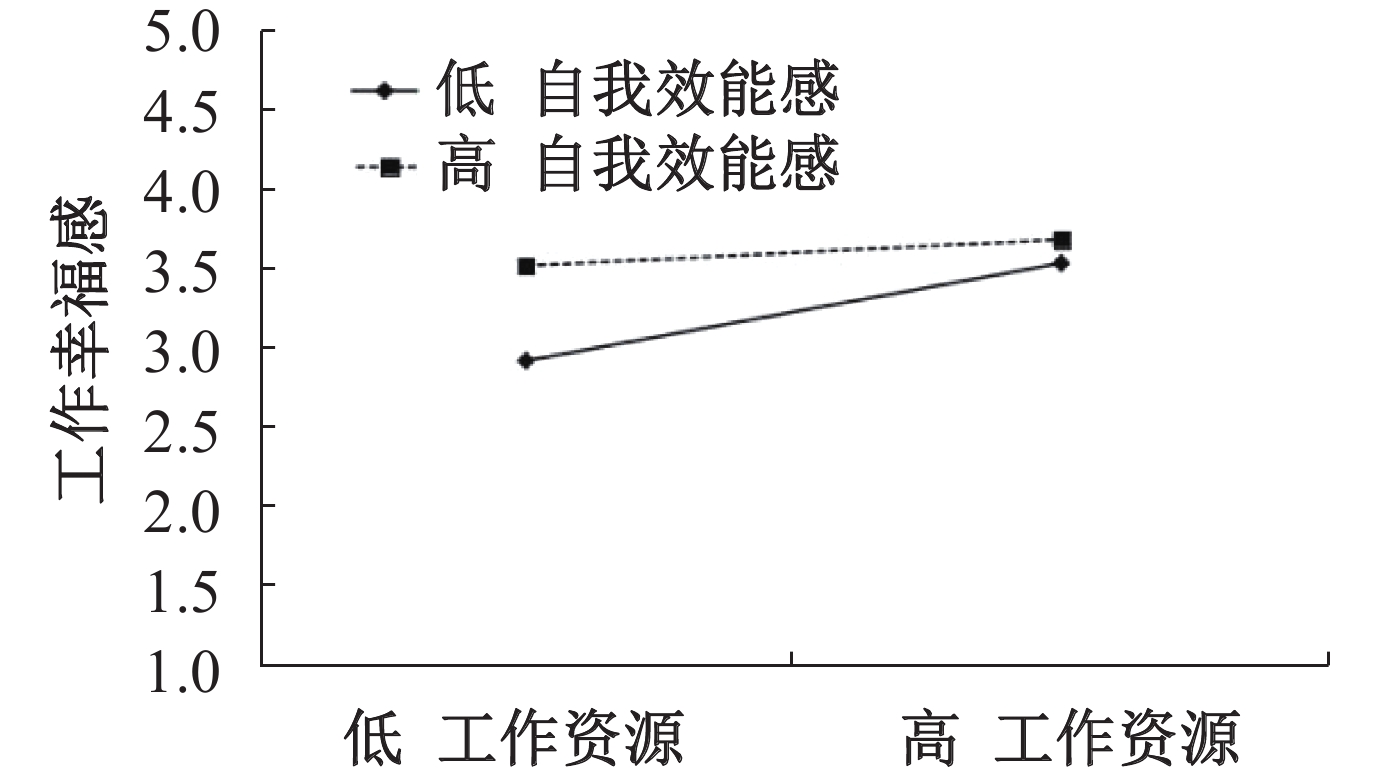

假设H4检验结果。模型5显示,自我效能感与工作资源的交互项显著负向影响工作幸福感(b=−0.112,p<0.05)。为了更直观地展示自我效能感在工作资源与工作幸福感之间的调节作用,本研究进行了简单斜率分析(Aiken和West,1991)。如图3所示,当员工具有低自我效能感时,工作资源对工作幸福感的正向影响更强(b=0.285,p<0.001);反之,当员工具有高自我效能感时,工作资源对工作幸福感的正向影响更弱(b=0.102,p>0.05)。因此,假设H4a得到支持。被调节的中介效应分析显示,当员工具有低自我效能感时,工作资源的中介作用更强(b=−0.066,p<0.01),当员工具有高自我效能感时,工作资源的中介作用更弱(b=−0.024,p>0.05),两者的差值为0.043,p=0.05,95%置信区间[0.004,0.093]不包含0(参见表3)。综上,假设H4b得到支持。

| 间接效应 | 95%置信区间 | |

| 利用式领导→工作要求→工作幸福感 | ||

| 低自我效能感(−SD) | −0.081* | [−0.166,−0.032] |

| 高自我效能感(+SD) | −0.012 | [−0.067,0.029] |

| 高低水平差值 | 0.070* | [0.020,0.152] |

| 利用式领导→工作资源→工作幸福感 | ||

| 低自我效能感(−SD) | −0.066** | [−0.119,−0.029] |

| 高自我效能感(+SD) | −0.024 | [−0.069,0.009] |

| 高低水平差值 | 0.043 | [0.004,0.093] |

| 注:N=218;*p<0.05,**p<0.01。 | ||

|

| 图 3 自我效能感对工作资源与工作幸福感关系的调节 |

(四)补充分析结果

本研究补充分析员工自我效能感对利用式领导与员工工作幸福感关系的调节作用。结果显示,利用式领导与员工自我效能感的交互项不能显著预测员工工作幸福感(b=−0.03,p=0.50)。

五、结论与讨论(一)研究结论

本研究基于JD-R模型,检验了利用式领导能否通过工作要求与工作资源影响员工工作幸福感,以及自我效能感对工作要求、工作资源与工作幸福感之间关系的削弱作用。结果发现:利用式领导会增加员工的工作要求,并且减少员工的工作资源,从而对员工的工作幸福感产生负面影响。员工自我效能感能够削弱工作要求与工作幸福感的关系,当员工具有高自我效能感时,工作要求与工作幸福感的关系更弱,进而使利用式领导经由工作要求对工作幸福感的间接消极作用被削弱。同样,员工自我效能感能够削弱工作资源与工作幸福感的关系,当员工具有高自我效能感时,工作资源与工作幸福感的关系更弱,进而使利用式领导经由工作资源对工作幸福感的间接消极作用被削弱。

(二)理论贡献

通过探究利用式领导对员工工作幸福感的消极间接影响,本研究揭示了一个重要但却被以往研究忽视的利用式领导的影响后果,能够加深学界对利用式领导危害范围的认识,为利用式领导研究领域贡献新知识。目前,虽然利用式领导被视为一种极具破坏性的领导行为,但关于利用式领导的后果,以往研究主要聚焦在员工的工作满意度、情感承诺、工作倦怠、服务绩效、创新绩效、权谋行为、知识隐藏与偏差行为等方面(黄杰和唐春勇,2020;罗瑾琏等,2021;Chen等,2021;Guo等,2020;Wang等,2021;Wu等,2021)。需要说明的是,利用式领导虽被证实会在员工的工作满意度、情感承诺与工作倦怠(可被视为工作幸福的部分测量指标)等方面产生负面影响,但这可能低估了利用式领导对员工工作幸福感的影响。事实上,除了工作满意度与情感体验成分,工作幸福感还包括员工的乐趣、充实与意义体验。本研究发现,利用式领导的负面影响超出了以往研究的预估,利用式领导会对员工的整体工作幸福感(乐趣、充实、意义与满意)产生负面影响。上述结果更全面地呈现了利用式领导与员工工作幸福感的关系及其复杂作用机理。不仅如此,通过上述发现,本研究能够拓展学界对利用式领导危害的认识,促进利用式领导研究领域的深化发展。

本研究的结果有利于促进领导力与工作幸福感研究领域的对话与发展。领导者通常被视为员工工作幸福感的重要影响因素,例如,积极领导行为(如变革型领导、真实型领导、共享型领导)能有效提升员工工作幸福感,而消极领导行为(如辱虐管理)会降低员工工作幸福感(Tepper等,2017)。除辱虐管理外,本研究发现另一种消极领导行为——利用式领导——同样会妨碍员工工作幸福感。事实上,利用式领导的攻击性与侵犯性不及辱虐管理,但同样会对员工工作幸福感造成损害,甚至可以说,这种损害比辱虐管理的影响更隐蔽。不同于辱虐管理的公开言语或非言语攻击(Tepper等,2017),利用式领导并不特意攻击员工,但是在工作中要求员工优先考虑领导者个人利益(Schmid等,2019)。这种自利作风看似没有对员工直接造成人身攻击,但会潜移默化地通过增加工作要求与削减工作资源,损害员工的工作幸福感。因此,学界需重视利用式领导对员工工作幸福感的潜在危害。

工作要求与工作资源是利用式领导影响员工工作幸福感的两个关键路径,打开了利用式领导与员工工作幸福感之间关系的黑箱。具体而言,本研究基于JD-R模型(Demerouti等,2001),认为利用式领导通过改变员工的工作设计特征而损害员工的工作幸福感。具体而言,利用式领导既会增加工作要求,又会削减工作资源,从而对员工工作幸福感产生叠加的损害效应。上述研究结果响应了以往研究的观点。例如,以往研究发现,领导者凭借其在组织中掌握的职权,能够决定任务发布、人事任命与资源分配,因而能决定员工的工作特征如工作要求与工作资源(Berger等,2019)。此外,也有研究指出,工作特征对工作幸福感具有重要影响,这种影响表现为:工作幸福感随着工作要求的增加或工作资源的减少而降低(Bakker和Demerouti,2007;Nauman等,2019)。综上,本研究引入JD-R模型,揭示了利用式领导如何损害员工工作幸福感,为深度解释两者之间的复杂机理提供了一个新颖且有意义的视角。

在JD-R模型框架下,本研究探究了一种核心资源,即自我效能感,在员工工作要求、工作资源与工作幸福感之间关系中的削弱作用,能够揭示利用式领导、工作特征与工作幸福感之间关系的边界条件。具体而言,自我效能感使员工能更好地应对工作要求,从而能够缓解工作要求对工作幸福感的负面影响。此外,自我效能感使员工能实现资源的自给自足,降低了其对工作(情境)资源的依赖,从而能够削弱工作资源对工作幸福感的影响。上述发现沿袭了人—环境交互范式,即刻画了环境因素(工作要求与工作资源)与个人因素(自我效能感)如何交互影响个体工作结果(工作幸福感)。此外,上述结果还响应了以往研究的这一观点,即员工个人核心特征如自我效能感等(Bakker和Demerouti,2007,2017)能够削弱工作要求、工作资源与工作幸福感之间的关系。因此,本研究为Bakker和Demerouti(2017)的理论观点提供了实证支持,有利于JD-R理论中权变机制的拓展。

(三)实践启示

本研究启发管理者:利用式领导是危害员工工作幸福感的一个重要因素,尤其是会使员工陷入工作要求过高以及工作资源过少的状况,不利于员工在工作中获得积极心理体验。与此同时,上述现象会因自我效能感的不同而产生差异:自我效能感能够削弱工作要求、工作资源对工作幸福感的影响。上述结果表明,企业组织可以从领导方式、工作设计与员工培训管理三个方面提升员工的工作幸福感。

从领导方式角度,鉴于利用式领导对员工工作幸福感的破坏性影响,组织和领导者应当遏制利用式领导行为。组织可以通过以下两种方式来减少或管控利用式领导行为。第一,通过组织培训,使领导者认识到利用式领导对员工的负面影响,并帮助领导者成为正面角色榜样。第二,组织可以制定相应的规章制度来降低利用式领导发生的可能性,如建立一套揭发或检举利用行为的规范流程,对利用式领导行为进行判定并给予惩罚。

从工作设计角度,组织要合理界定工作要求,明确界定员工的工作角色,减少角色冲突;合理限定工作时间与负荷,防止过高的工作要求对员工幸福感的损耗。此外,组织应营造支持关爱的氛围,为员工提供必要的信息反馈、社会支持、工作自主等工作资源,帮助员工更好地应对繁重的工作任务,减轻员工的工作压力。不仅如此,组织还要为员工提供展现自我能力的平台和机会,这有助于提升员工的心理幸福感,从而使员工更有动力和热情为组织的目标努力。

从员工培训管理角度,管理者应注重持续强化员工的自我效能感。组织应注重对员工进行职业技能培训,提高员工的实际工作能力;同时,组织更需要加强员工的心理能力建设,提升员工对自身工作能力的信心。员工如果感知自己的能力可以胜任更高要求的工作,那么就能在工作中体验到更多的积极情感与工作意义,从而缓解工作要求对工作幸福感的损害作用。

(四)不足与展望

本研究仍存在一些不足之处,有待后续研究改进。首先,本研究仅选择了互联网行业样本,研究结果能否推广至其他行业还有待进一步考察。选择互联网行业主要出于以下考量:第一,互联网行业的过劳现象较为突出,为研究利用式领导、工作要求—资源与员工幸福感的关系提供了研究情境。例如,互联网行业中大量企业实施“996”工作制(早上9点到岗,晚上9点下班,每周工作6天),该制度延长了工作时间,折射出一种最大限度地榨取员工剩余价值的做法,容易滋生利用式领导与高工作要求等现象。第二,选择多个行业进行数据采集,由于不同行业的工作性质与方式存在差异,研究结果容易受到行业间变异的干扰,从而影响研究结果的针对性与精准性。尽管如此,建议后续研究采用其他行业的样本对本研究中的理论模型进行检验,以评价研究模型是否具有跨行业普适性,抑或仅适用于互联网行业。其次,本研究虽然采用了3个时点的调查数据,但研究方法较为单一(问卷调查法),数据来源也较为单一(员工报告数据),仍无法完全排除共同方法偏差的影响(虽然数据分析表明不存在严重的共同方法偏差)。因此,建议未来的研究引入其他研究方法(实验法)或增加领导—员工配对数据来进行重复检验。再者,本研究选择的JD-R模型虽能解释利用式领导与工作幸福感之间的关系,但并不是唯一的理论基础。事实上,一项研究也无法穷尽所有可能的解释机制。鉴于此,本研究呼吁未来的研究从其他理论(如社会信息加工、情感事件)视角进一步挖掘利用式领导与工作幸福感的关系机理,甚至可以对不同的理论视角进行对比与竞争分析。最后,本研究仅探讨了自我效能感对工作特征与工作幸福感之间关系的削弱作用,而未考虑员工与同事之间的关系互动如何影响工作特征与工作幸福感之间的关系。此外,员工在家庭中获得的支持性资源是否也会影响工作特征与工作幸福感的关系?建议未来的研究对JD-R模型中的边界条件做更多的探索与拓展。

| [1] | 戴云, 田晓明, 李锐. 管理者主动变革行为对工作幸福感的双刃剑效应研究[J]. 中国人力资源开发, 2021, 38(4): 54–66. |

| [2] | 黄杰, 唐春勇. 克扣型领导影响员工创意领地行为的条件过程研究[J]. 管理学报, 2020, 17(10): 1489–1497. |

| [3] | 李爱梅, 王笑天, 熊冠星, 等. 工作影响员工幸福体验的“双路径模型”探讨——基于工作要求—资源模型的视角[J]. 心理学报, 2015, 47(5): 624–636. |

| [4] | 罗瑾琏, 郭利敏, 程垦. 苛敛型导师对科研创造力的影响: 情感事件理论视角[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(12): 137–143. |

| [5] | 彭坚, 王震. 做上司的 “意中人”: 负担还是赋能? 追随原型—特质匹配的双刃剑效应[J]. 心理学报, 2018, 50(2): 216–225. |

| [6] | 严紫瑜, 汤旭, 付景涛. 你的压力不该我来背: 领导绩效压力对员工不合规任务感知的影响[J]. 中国人力资源开发, 2021, 38(2): 71–83. |

| [7] | Aiken L S, West S G. Multiple regression: Testing and interpreting interactions[M]. Newbury Park, CA: Sage, 1991. |

| [8] | Bakker A B, De Vries J D. Job demands-resources theory and self-regulation: New explanations and remedies for job burnout[J]. Anxiety, Stress & Coping, 2021, 34(1): 1-21. |

| [9] | Bakker A B, Demerouti E. The job demands-resources model: State of the art[J]. Journal of Managerial Psychology, 2007, 22(3): 309–328. |

| [10] | Bakker A B, Demerouti E. Job demands-resources theory: Taking stock and looking forward[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2017, 22(3): 273–285. |

| [11] | Bakker A B, Oerlemans W G M. Subjective well-being in organizations[A]. Cameron K S, Spreitzer G M. The oxford handbook of positive organizational scholarship[M]. New York: Oxford University Press, 2011. |

| [12] | Bernerth J B, Aguinis H. A critical review and best-practice recommendations for control variable usage[J]. Personnel Psychology, 2016, 69(1): 229–283. |

| [13] | Berger R, Czakert J P, Leuteritz J P, et al. How and when do leaders influence employees’ well-being? Moderated mediation models for job demands and resources[J]. Frontiers in Psychology, 2019, 10: 2788. |

| [14] | Cavanaugh M A, Boswell W R, Roehling M V, et al. An empirical examination of self-reported work stress among U. S. managers[J]. Journal of Applied Psychology, 2020, 85(1): 65–74. |

| [15] | Chen K, Guo L M, Luo J L. The more you exploit, the more expedient I will be: A moral disengagement and Chinese traditionality examination of exploitative leadership and employee expediency[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2021,doi: 10.1007/s10490-021-09781-x. |

| [16] | Dagenais-Desmarais V, Savoie A. What is psychological well-being, really? A grassroots approach from the organizational sciences[J]. Journal of Happiness Studies, 2012, 13(4): 659–684. |

| [17] | Demerouti E, Bakker A B, Nachreiner F, et al. The job demands-resources model of burnout[J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(3): 499–512. |

| [18] | Edwards J R, Lambert L S. Methods for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis[J]. Psychological Methods, 2007, 12(1): 1–22. |

| [19] | Ferrer-I-Carbonell A. Income and well-being: An empirical analysis of the comparison income effect[J]. Journal of Public Economics, 2005, 89(5-6): 997–1019. |

| [20] | Gillet N, Fouquereau E, Huyghebaert T, et al. Effects of perceived organizational support and job characteristics on job anxiety and burnout: The mediating role of psychological need satisfaction[J]. Psychologie Francaise, 2016, 61(2): 73–81. |

| [21] | Gist M E. Self-efficacy: Implications for organizational behavior and human resource management[J]. The Academy of Management Review, 1987, 12(3): 472–485. |

| [22] | Guo L M, Cheng K, Luo J L. The effect of exploitative leadership on knowledge hiding: A conservation of resources perspective[J]. Leadership & Organization Development Journal, 2020, 42(1): 83–98. |

| [23] | Hakanen J J, Schaufeli W B, Ahola K. The job demands-resources model: A three-year cross-lagged study of burnout, depression, commitment, and work engagement[J]. Work & Stress, 2008, 22(3): 224–241. |

| [24] | Hessels J, Rietveld C A, Van Der Zwan P. Self-employment and work-related stress: The mediating role of job control and job demand[J]. Journal of Business Venturing, 2017, 32(2): 178–196. |

| [25] | Hu L T, Bentler P M. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives[J]. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 1999, 6(1): 1–55. |

| [26] | Ilies R, Dimotakis N, De Pater I E. Psychological and physiological reactions to high workloads: Implications for well-being[J]. Personnel Psychology, 2010, 63(2): 407–436. |

| [27] | Jensen J M, Patel P C, Messersmith J G. High-performance work systems and job control: Consequences for anxiety, role overload, and turnover intentions[J]. Journal of Management, 2013, 39(6): 1699–1724. |

| [28] | Lornudd C, Tafvelin S, Von Thiele Schwarz U, et al. The mediating role of demand and control in the relationship between leadership behaviour and employee distress: A cross-sectional study[J]. International Journal of Nursing Studies, 2015, 52(2): 543–554. |

| [29] | Majeed M, Fatima T. Impact of exploitative leadership on psychological distress: A study of nurses[J]. Journal of Nursing Management, 2020, 28(7): 1713–1724. |

| [30] | Muthén L K, Muthén B O. Mplus user’s guide[M]. 7th ed. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén, 1998-2012. |

| [31] | Nahum-Shani I, Bamberger P A, Bacharach S B. Social support and employee well-being: The conditioning effect of perceived patterns of supportive exchange[J]. Journal of Health and Social Behavior, 2011, 52(1): 123–139. |

| [32] | Nauman S, Raja U, Haq I U, et al. Job demand and employee well-being: A moderated mediation model of emotional intelligence and surface acting[J]. Personnel Review, 2019, 48(5): 1150–1168. |

| [33] | Ohly S, Fritz C. Challenging the status quo: What motivates proactive behaviour?[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2007, 80(4): 623–629. |

| [34] | Podsakoff P M, Mackenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879–903. |

| [35] | Renee Baptiste N. Tightening the link between employee wellbeing at work and performance: A new dimension for HRM[J]. Management Decision, 2008, 46(2): 284–309. |

| [36] | Roxburgh S. “There just aren’t enough hours in the day”: The mental health consequences of time pressure[J]. Journal of Health and Social Behavior, 2004, 45(2): 115–131. |

| [37] | Ryff C D. Psychological well-being in adult life[J]. Current Directions in Psychological Science, 1995, 4(4): 99–104. |

| [38] | Salanova M, Peiró J M, Schaufeli W B. Self-efficacy specificity and burnout among information technology workers: An extension of the job demand-control model[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2002, 11(1): 1–25. |

| [39] | Schaufeli W B. Engaging leadership in the job demands-resources model[J]. Career Development International, 2015, 20(5): 446–463. |

| [40] | Schaufeli W B, Bakker A B. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study[J]. Journal of Organizational Behavior, 2004, 25(3): 293–315. |

| [41] | Schmid E A, Verdorfer A P, Peus C V. Different shades-different effects? Consequences of different types of destructive leadership[J]. Frontiers in Psychology, 2018, 9: 1289. |

| [42] | Schmid E A, Verdorfer A P, Peus C. Shedding light on leaders’ self-interest: Theory and measurement of exploitative leadership[J]. Journal of Management, 2019, 45(4): 1401–1433. |

| [43] | Spreitzer G M. Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation[J]. Academy of Management Journal, 1995, 38(5): 1442–1465. |

| [44] | Ten Brummelhuis L L, Bakker A B. A resource perspective on the work-home interface: The work-home resources model[J]. American Psychologist, 2012, 67(7): 545–556. |

| [45] | Tepper B J, Simon L, Park H M. Abusive supervision[J]. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2017, 4: 123–152. |

| [46] | Wang Z N, Sun C W, Cai S H. How exploitative leadership influences employee innovative behavior: The mediating role of relational attachment and moderating role of high-performance work systems[J]. Leadership & Organization Development Journal, 2021, 42(2): 233–248. |

| [47] | Warr P. Work, unemployment, and mental health[M]. Oxford: Clarendon Press, 1987. |

| [48] | Warr P. Age and occupational well-being[J]. Psychology and Aging, 1992, 7(1): 37–45. |

| [49] | Webster J R, Adams G A. The differential role of job demands in relation to nonwork domain outcomes based on the challenge-hindrance framework[J]. Work & Stress, 2020, 34(1): 5–33. |

| [50] | Wu L Z, Sun Z Z, Ye Y J, et al. The impact of exploitative leadership on frontline hospitality employees’ service performance: A social exchange perspective[J]. International Journal of Hospitality Management, 2021, 96: 102954. |

| [51] | Zheng X M, Zhu W C, Zhao H X, et al. Employee well-being in organizations: Theoretical model, scale development, and cross-cultural validation[J]. Journal of Organizational Behavior, 2015, 36(5): 621–644. |