2023第45卷第9期

2.中国社会科学院 工业经济研究所,北京 100006;

3.清华大学 技术创新研究中心,北京 100084;

4.北京大学 光华管理学院,北京 100871

2.Institute of Industrial Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100006, China;

3.Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

4.Guanghua School of Management, Peking University, Beijing 100871, China

党的二十大报告明确提出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,且中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。在微观企业层面,企业社会责任尤其是显性社会责任即慈善捐赠,是助推共同富裕加快实现的重要驱动器。相较于临时性、随机性的直接捐赠,企业通过建立企业基金会来开展慈善活动被视为一种更具主动性与专业性的慈善范式(陈钢和李维安,2016;许睿谦和王超,2022)。近二十年来,我国企业基金会发展迅速,从2004年数量近乎为零增长至2020年的1709家,期间年平均增长率远高于其他类型的基金会,2020年企业基金会在所有类型基金会数量中占比已达到20%(程刚等,2021)。尽管企业基金会拥有撬动商业资源和智慧来解决社会问题的巨大潜力,但同时也面临质疑,其核心在于企业基金会是否完全附庸于企业而严重削弱了其公益使命。受到企业市场逻辑干预的影响,一些企业基金会缺乏自主的战略导向来促进其公益使命,因此被质疑存在公益失灵的代理问题(李新天和易海辉,2015)。据观察,企业基金会与接受捐赠的受助对象之间很少建立长期的伙伴关系,其慈善行为零散化,这大大限制了其创造社会福祉的潜力(Koushyar等,2015)。同样地,已有调查发现我国企业基金会大多专业性较差,缺乏系统性、长期性的策略来促进公益使命(全国工商业联合会,2015),这不利于有效提升社会福祉和助推共同富裕(杨蕤,2022)。以至于,企业基金会是否要完全“去企业化”引发了探讨与广泛争论(李维安,2015)。

实质上,企业基金会可视为融合了商业制度逻辑和公益制度逻辑的混合型组织(Gehringer,2021)。混合型组织同时受不同制度逻辑的影响,在运行过程中面临制度逻辑间的矛盾张力,因而容易出现使命漂移问题(Ebrahim等,2014;Grimes等,2020;肖红军等,2022)。例如,随着商业化程度的加深,一些社会企业以牺牲社会效益为代价来寻求规模化或更优的经济回报,最终导致使命漂移(Tracey等,2011;Wry和Zhao,2018)。然而,既有文献对混合型组织使命漂移诱导机制的阐释还较为笼统,主要强调了商业化对削弱组织公益使命的影响,尚未深入揭示商业制度逻辑与公益制度逻辑如何共同作用于组织使命漂移。此外,大多数文献将社会企业或共益企业作为研究使命漂移问题的情境对象(刘志阳等,2019;Ebrahim等,2014;肖红军和阳镇,2018,2019),对其他融合商业制度逻辑与公益制度逻辑的混合型组织还缺乏探讨。对于企业基金会这类混合型组织,如何界定其使命漂移行为?其使命漂移行为又存在何种诱因和治理机制?

对不同类别组织的使命漂移进行界定与客观度量是该研究领域面临的一大挑战。Grimes等(2019)将使命漂移定义为随着时间的推移组织所体现出的行为模式的不一致程度,以增强这一构念的客观可测度性。本文沿袭该定义,同时结合企业基金会这一组织类型的运行特点,将慈善领域变更作为衡量企业基金会使命漂移的重要行为表征(Irvin和Kavvas,2020)。具体地,本文考察企业基金会慈善领域变更的两种模式,即扩增新的慈善领域和终止已往投入的慈善领域。慈善领域的“扩增”和“删减”从不同方面构成了企业基金会的使命漂移行为。基于“商业–公益”制度逻辑混合的视角,本文提出企业的业务变更是企业基金会发生这两类漂移行为的重要诱因,并在商业制度逻辑和公益制度逻辑下识别这两类漂移行为的不同治理机制。为验证研究假设,本文手工构建了2009—2017年间153对“上市公司–企业基金会”的配对样本数据,并系统测度了企业基金会的两类漂移行为。研究结果表明:当企业发生较高程度的业务变更时,企业基金会更有可能扩增和删减慈善领域;企业组织冗余水平、企业竞争压力以及企业基金会治理结构对两类漂移行为所受的诱致性影响具有不同的调节作用。

本文的研究贡献在于三个方面:第一,丰富了混合型组织使命漂移诱致机理研究,通过剖析商业活动与公益活动间的联动机制,阐释了商业制度逻辑如何影响公益实践进而引致使命漂移;第二,拓展了混合型组织使命漂移的研究情境,不同于既有研究主要聚焦于社会企业,本文揭示了使命漂移在企业基金会这一组织类型中的行为表征及诱致机理,丰富了混合型组织存在与运行的组织情境,并分析了双元制度逻辑治理对其使命漂移的调节作用;第三,本研究有助于政府从使命漂移的视角更合理地评估企业基金会在推进共同富裕过程中的具体作用,为更合理地支持、引导与监督治理企业基金会提供了政策启示,也为企业基金会进一步融合兼顾企业需求和公益使命提供了管理启示。

二、理论分析与研究假设(一)混合型组织的使命漂移及其诱因

混合型组织是一种秉承多种制度逻辑(如商业、科层政府、公益、家庭逻辑等)的组织形态(Battilana和Dorado,2010;Thornton和Ocasio,2008)。除社会企业外,企业基金会也被认为是一种融合了商业和公益制度逻辑的混合型组织(Gehringer,2021)。从法律或税收的角度看,企业基金会是以促进社会公益为使命的非营利实体,但同时又由逐利的商业组织所创建、资助甚至控制,其慈善活动运营过程很大程度上体现企业意志。企业基金会通过多种正式或非正式的形式与发起企业联系在一起。首先是资金方面,企业基金会的捐赠收入主要依赖于其发起企业(Citizenship,2014);其次,企业基金会领导团队——理事会的大多数成员由企业高管兼职担任(Brown等,2006;Werbel和Carter,2002);最后,企业基金会通常和企业使用同一个名称,同时在品牌和组织文化上也相互渗透与关联(Rey-Garcia等,2018)。

在商业制度逻辑与公益制度逻辑的交织影响下,混合型组织在运行过程中面临逻辑间的矛盾张力,容易出现使命漂移问题(Ebrahim等,2014;Grimes等,2020;肖红军等,2022)。既有研究指出,商业化和外部资源依赖是混合型组织使命漂移的重要诱因。随着商业化程度的加深,组织可能以牺牲社会效益为代价寻求规模化扩张或更优的经济回报,进而引发使命漂移(Tracey等,2011)。越来越多非营利机构开始融入商业管理的理念与实践来提高效率,同时更多寻求与企业的合作来获取资金支持(Beaton等,2021;Hwang和Powell,2009)。在资源依赖视角下,组织在与资源提供方的不对等权力关系中不得不以满足对方的要求为优先考虑,进而在战略选择的自主性上受到限制(Pfeffer和Salancik,1978)。非营利机构的捐赠方往往对捐赠资金的用途拥有一定决策权,而当捐赠方的目的与该非营利机构的公益使命不一致时,捐赠方可能迫使其涉猎诸多与原有使命无关的项目,进而带来使命漂移风险(Grimes等,2020;Khieng和Dahles,2015)。

在理想情况下,可以通过组织对使命公开表述的变化来推断组织是否发生了使命漂移(Grimes等,2020)。然而在现实中,使命漂移很难通过组织公开声明中的前后差异来追踪。这是因为:(1)使命表述一旦公开发布,往往就是稳定的、少有变更的,即便组织的实际行动已经发生了根本变化;(2)一些组织通过非常宽泛的语言来表述使命,难以框定具体边界。为了提升使命漂移这一重要概念的可测度性,Grimes等(2019)将使命漂移界定为随着时间的推移组织所体现出的行为模式的不一致性。不连续或前后不一致的行为模式会引发外界对组织承诺的质疑,可能使外界认为组织已背离其原有的使命(Grimes等,2020)。在非营利部门,基金会每年关注与参与的慈善领域是其行为模式的关键体现。基金会是发起人为解决某特定领域中的社会问题而建立的,如教育、环保、文化艺术领域等,而慈善领域变更被视为基金会发生使命漂移的重要行为表征(Irvin和Kavvas,2020)。

与其他基金会一样,促进公益使命是企业基金会作为非营利机构的存在意义之本(Crotts等,2005;Koushyar等,2015)。与企业直接捐赠不同,企业基金会需按照法规在设立之初明确使命宗旨与业务范围,且不能随意变更;企业基金会根据章程中载明的宗旨和业务范围开展活动,及时披露相关信息并接受民政部审查和公众监督。本文重点关注企业基金会变更慈善领域这类使命漂移的行为表征,即企业基金会随着时间的推移而变更所投入的慈善领域。具体地,企业基金会漂移行为可以分为两类——扩增新的慈善领域和终止已往投入的慈善领域。尽管这两类漂移行为并不足以用来断定企业基金会完全违背了其公益使命,但它们提供了一个审视企业基金会在践行公益使命的过程中是否具备专注性和长期性的重要视角。若企业基金会在企业的影响下频繁出现这些漂移行为,则会破坏公益事业的长期主义,造成慈善活动的零散化,进而不利于形成长远社会成效(Koushyar等,2015),同时对组织的能力吸收、公益形象等方面也有负面影响(Tang等,2012;Wang和Choi,2013)。

(二)企业业务变更对企业基金会扩增与删减慈善领域的影响

业务变更是企业的重大战略决策,其本质是企业将要素资源在不同行业领域之间的重新分配和转移过程(徐欣和唐清泉,2012)。业务变更体现了企业核心商业制度逻辑的变化,而这种在资源配置的战略导向、注意力以及行动偏好上的变化可能从业务领域辐射至慈善领域,进而诱变企业基金会的慈善行为。

企业基金会如何分配慈善资源、选择何种慈善项目,往往体现企业的战略诉求,而与业务相协同的慈善行为被认为更具有战略性价值,进而能在更大程度上反哺企业。一方面,慈善活动与商业活动相匹配,有利于形成一致的品牌形象,促进外界对企业行为的正面感知(Godfrey,2005)。另一方面,在工具性利益相关方理论的视角下,企业倾向于有针对性地开展符合特定利益相关方期待的慈善活动,进而帮助其在业务活动中获得支持(Wood和Jones,1995)。已有研究发现,企业的慈善捐款往往被投入到与其业务相关的领域,例如开展制药业务的企业倾向于向健康医疗相关事业捐款,房地产企业更多选择在当地开展有利于项目推进的社会责任活动等(Brown等,2006)。

根据上述逻辑,企业倾向于将慈善活动与商业活动相协同,而当业务发生变更时,企业会希望企业基金会寻求新的慈善活动来与之适应。通过补充业务特征以及品牌形象相契合的慈善活动,企业可以为新商业活动的开展与运行营造更好的外部支持环境。此外,当企业发生业务变更时,所相关联的利益相关方也很可能随之变化。不同利益相关方在道德、规范、价值观上的偏好并不完全一致(Donaldson和Dunfee,1999)。在新的业务场景下,利益相关方对慈善活动具有新的偏好或期待,而当原有的慈善活动无法满足这些偏好和期待时,企业可以通过拓展新的慈善活动来与业务形成协同。综上,当企业的业务发生变更时,企业基金会更有可能通过开展新的慈善活动来帮助其改善营商环境和获得利益相关方支持。因此,本文提出如下假设:

H1a:企业业务变更的程度越高,则其企业基金会扩增新慈善领域的倾向越高。

企业基金会在特定时间内可支配的慈善资源是有限的,因此在慈善行为决策上往往面临取舍,受企业干预及预算压力的影响可能终止一些运行中的慈善项目。随着企业商业活动的变动,企业基金会已往投入的慈善领域或者运行中的一些慈善项目如果对于企业当下商业活动的战略效益降低甚至失效,则很可能因为无法继续得到企业的支持而被终止。也就是说,企业因业务变更而产生与过去不同的慈善偏好,会引致其企业基金会不再参与某类慈善领域或者终止一些过去投入的慈善项目,甚至是一些长年运行并且公益效果较好的慈善项目。正如已有研究所发现的,大多企业都很难像专业慈善组织那样长期坚持在同一慈善领域深耕(Gautier等,2015;Halme等,2009;Porter和Kramer,2002)。企业基金会在企业的影响下,容易忽视对特定领域的长期投入或者没有耐心培育优质项目,可能会通过删减与当下业务战略关联性较低的慈善项目来节省开支。因此,本文提出如下假设:

H1b:企业业务变更的程度越高,则其企业基金会删减已有慈善领域的倾向越高。

(三)商业制度逻辑的治理调节

(1)企业的组织冗余。组织冗余被认为在很大程度上影响着企业的慈善行为(Surroca等,2010)。组织冗余是企业超出其生产经营所必需的那部分资源,而企业慈善恰恰是一种非必需的、自愿的行为。高水平的组织冗余可降低企业的资源约束,增加企业慈善可投入的规模和自由度。当企业拥有高水平的组织冗余,尤其是持有充足的现金及等价物时,其慈善投入的自由度较高,对企业基金会的支持力度也会更大。当企业因业务活动变更而形成新的慈善偏好时,组织冗余高的企业有足够的资源来支持企业基金会新增慈善领域或发起新的慈善项目。此外,这样的企业开展慈善活动所面临的资源限制较小,更有可能选择继续支持已有项目。反之,企业在面临较大的资金压力时,很有可能会为了节省开支而终止对企业基金会一些慈善领域或正在运行的项目的支持,尤其是那些对企业商业目标的战略裨益性较弱的项目。

综上,当企业发生商业变更时,组织冗余高的企业更有可能支持企业基金会拓展其慈善活动,同时也不太会因为财务压力而促使企业基金会删减一些已有的慈善活动。因此提出假设:

H2a:企业的组织冗余水平越高,企业业务变更程度与企业基金会扩增新慈善领域倾向的正相关关系越强。

H2b:企业的组织冗余水平越高,企业业务变更程度与企业基金会删减已有慈善领域倾向的正相关关系越弱。

(2)企业的竞争压力。企业的慈善活动选择也取决于它们所处的竞争环境(Campbell,2007)。企业面临的竞争压力大,则会有更强的迫切性利用慈善活动来帮助其改善营商环境、获取利益相关方支持。因此,此类企业会更加注重企业基金会的战略工具性,促使其通过开展与业务相适配的慈善项目来提升企业的竞争力。有限资源下,竞争压力较大的企业更倾向于将慈善资源分配到更有利于实现战略目标的活动中,对待慈善支出也会更加精打细算。相比之下,竞争压力小的企业从慈善投入中获得短期回报的压力较小,对待慈善支出可以有更大的自由裁量余地,也会更有耐心支持企业基金会培育长期性慈善项目。因此,当企业因业务变更而形成新的战略慈善诉求时,竞争压力大的企业会更倾向于将慈善资金分配到那些具有战略性的新慈善领域,来帮助其提升竞争力。此外,企业基金会之前所参与的慈善活动与新的经营环境并不一定契合。企业迫于竞争甚至生存压力,会倾向于删减与现有经营环境并不契合的活动,而把有限的慈善资源投入到在短期内更易产生战略慈善效益的活动中。由此提出假设:

H3a:企业面临的竞争压力越大,企业业务变更程度与企业基金会扩增新慈善领域倾向的正相关关系越强。

H3b:企业面临的竞争压力越大,企业业务变更程度与企业基金会删减已有慈善领域倾向的正相关关系越强。

(四)公益制度逻辑的治理调节

除企业层面的外部调节机制外,本文认为企业基金会的内部治理将对其开展和维持慈善活动产生重要影响。理事会是基金会的核心决策机构,其成员包括(副)理事长、(副)秘书长等,基金会的战略方向和年度工作重点等都通过理事会决定。治理团队以往的工作背景在很大程度上塑造了他们的理念和价值观,并成为某种制度逻辑的“载体”(Almandoz,2012;Scott,2001)。如企业工作经验丰富的成员其商业制度逻辑往往较强,他们在决策过程中追求效率,重视成本收益,在利他或公益方面的考量相对薄弱 (Ferraro等,2005;Khurana,2007)。相比之下,在政府或非营利部门工作的成员则更多地吸收了社会发展和公益制度逻辑,因此在指导基金会运作的过程中可能更重视社会效益而非商业功利。

企业在业务活动发生变更时,可能向企业基金会施加调整慈善活动的压力,进而适应企业的战略诉求。如果企业基金会的理事会成员完全嫁接于企业的高管团队,则容易使得组织运营陷入单一的商业制度逻辑,在慈善管理过程中会更大程度地主张对企业有利的决策方案,也更容易因为企业诉求的变动而扩增或删减慈善活动。而如果理事会中有更多政府或非营利机构工作背景的成员,在管理过程中秉持更强的公益制度逻辑,则可以在一定程度上抵御企业商业诉求下的压力,督促企业基金会专注于公益目的的实现。因此本文认为,企业基金会治理团队中有较多非商业背景的成员,能够对企业基金会由于企业业务变更而扩增和删减慈善领域的情况起到缓解作用。由此,本文提出假设:

H4a:企业基金会的理事会中政府、非营利机构以及高校等非商业背景占比越高,企业业务变更程度与企业基金会扩增新慈善领域倾向的正相关关系越弱。

H4b:企业基金会的理事会中政府、非营利机构以及高校等非商业背景占比越高,企业业务变更程度与企业基金会删减已有慈善领域倾向的正相关关系越弱。

三、研究设计(一)样本与数据来源

本文的样本选取参照《中国企业基金会发展研究报告》对企业基金会的界定,即企业基金会是由企业发起的,同时资金主要来源于发起企业。因此,研究样本不包括由企业家设立的私人基金会。为验证研究假设,本文整合了四类数据:企业的基本信息和财务信息、企业基金会的基本信息和财务信息、企业基金会在不同慈善领域的项目运营信息、企业基金会的治理团队信息。

从中国基金会中心网(CFC)获得关于企业基金会的基本信息、财务信息以及项目运营信息。针对基金会年度运营的慈善项目,CFC数据库收录了项目名称、支出金额、受益人和项目内容简介等信息。自2016年以来,各基金会开始按民政部所提供的年报模板披露每个项目所属的慈善领域。由于2016年之前的慈善领域信息缺失,研究团队邀请了两位研究助理进行人工识别,通过阅读项目名称、内容简介等文本资料对项目所属的慈善领域进行编码。独立编码条件下两位评估者间一致性系数(Cohen’s kappa)高达0.86,表明编码结果具有很高的可信度。表1展示了企业基金会运营项目的17个慈善领域划分类别。此外,CFC还披露了基金会的所在地、成立年份、注册资本、年度资产、年度捐赠收入、年度支出等基本信息和财务信息。

| ID | 慈善领域 | ID | 慈善领域 |

| 1 | 教育 | 10 | 文化艺术 |

| 2 | 扶贫助困 | 11 | 科学研究 |

| 3 | 安全救灾 | 12 | 医疗救助 |

| 4 | 环境保护 | 13 | 志愿者服务 |

| 5 | 卫生保健 | 14 | 动物保护 |

| 6 | 三农 | 15 | 创业与就业 |

| 7 | 社会公共服务 | 16 | 体育 |

| 8 | 公益行业发展 | 17 | 侨务 |

| 9 | 法律援助 |

企业基金会治理团队的信息从其年度报告中手动收集。民政部要求基金会年报披露其理事会成员信息,包括理事长、秘书长、普通理事以及监事。不过,理事会成员的个人信息并不完善,如人口统计特征和专业背景等。因此,在由年报所生成的理事会成员名单的基础上,研究团队从另外两个数据源——Wind人物库和易善数据库补充理事会成员的简历信息。

此外,从Wind数据库获得上市公司的基本信息和财务数据。在将所有数据进行拼接并删除带缺失信息的观测样本后,最终得到一个非平衡面板数据集,涵盖了2009—2017年间153家企业基金会及其发起企业的年度信息,总计650个“基金会–发起企业–年度”样本。

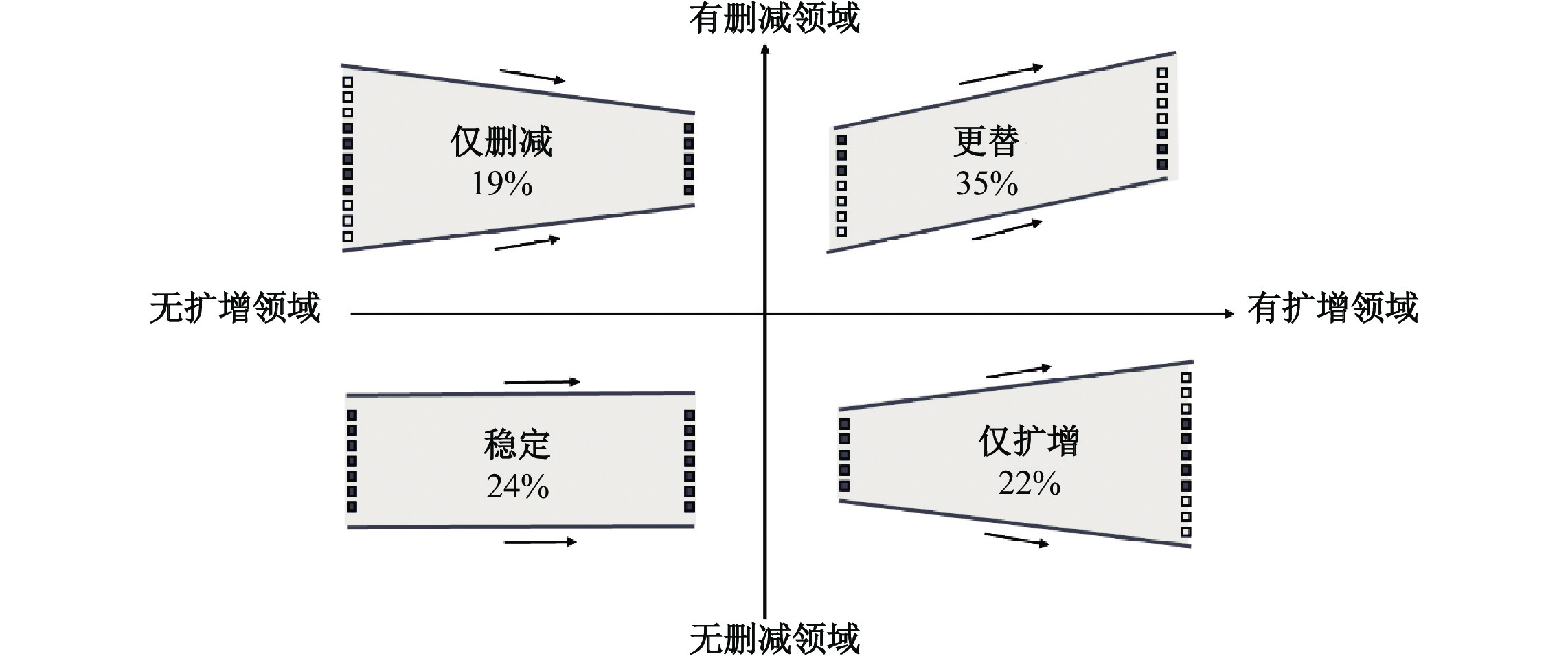

截至2017年,样本企业中的153家企业基金会总计开展了5663个捐赠项目,每个项目的平均支出为30万元人民币。基于对项目信息的动态追踪,发现大部分企业基金会每年所投入的慈善领域都呈现出前后不一致的现象,超过75%的“基金会–年度”样本在项目慈善领域上发生了“扩增”或“删减”行为(见图1)。可见,慈善领域投入的不连贯性、间断性在中国企业基金会中普遍存在,尽管呈现的变更模式有所不同。

|

| 注:图中小方块表示基金会本年度和上一年度所参与的慈善领域,其中■表示基金会两年都参与的慈善领域,□表示基金会在两年间参与的不一致的慈善领域。 图 1 企业基金会慈善领域的变更模式 |

(二)变量选取

1.因变量:慈善领域扩增/删减

本文基于组织当前行为与先前行为的不一致性来测度其使命漂移的程度(Grimes等,2019)。在实证情境中,企业基金会随着时间推移而扩增新的慈善领域和终止已往投入的慈善领域,本文基于此生成慈善领域扩增(Addin_PD)和慈善领域删减(Cutoff_PD)两个变量。作者汇总整理了企业基金会每年度在各类慈善领域投入资金的情况,若企业基金会存在某类慈善领域在本年度有资金投入而上一年度没有资金投入,则将慈善领域扩增变量编码为“1”,否则为“0”;若企业基金会存在某类慈善领域在上一年度有资金投入而本年度没有资金投入,则将慈善领域删减变量编码为“1”,否则为“0”。

为进一步提升这两个变量在本文分析中的有效性,对变量值做了如下处理:(1)当组织行为模式变更达到实质性程度,才会引发组织内外成员的使命漂移感知(Grimes等,2019)。为体现扩增和删减漂移行为的实质性,仅当本年度所扩增慈善领域的资金投入占比超过本年度企业基金会捐赠总资金的10%时,慈善领域扩增变量才编码为“1”,否则仍然为“0”;仅当所删减慈善领域在上一年度的资金投入占比超过上一年度企业基金会捐赠总资金的10%时,慈善领域删减变量才编码为“1”,否则仍然为“0”。(2)企业基金会开展某些慈善活动是缘于突发的外部事件,如“安全救灾”类活动。这类活动具有很强的即时性,企业基金会的赈灾活动捐赠时间基本由灾害突发的时间决定,赈灾活动也往往会随着灾害的消退而自然终止。因此,针对这类慈善领域的扩增或删减基本取决于外部事件的自然周期,而与企业基于业务的战略导向无关。本文在样本中筛除了此类活动来避免对实证结果的干扰。

2.自变量:业务变更程度

从Wind数据库收集上市公司的年度销售额信息,包含其每个财务年度在不同产品/服务领域的销售额。本文使用不同业务领域的销售额结构变化来衡量一个公司的业务变更程度(BusChange)(如Connelly等,2019;Henderson,1999)。基于企业每年度在每个业务领域的销售额占比,采用欧式距离法来测算企业i在t−1到t年之间的销售额结构变化:

| $ {BusChange}_{{i}}^{{t}}=\sqrt{{\sum _{{j}}(\frac{{Sales}_{{i}{j}}^{{t}}}{{Sales}_{{i}}^{{t}}}-\frac{{Sales}_{{i}{j}}^{{t}-1}}{{Sales}_{{i}}^{{t}-1}})}^{2}} $ |

3.调节变量

(1)组织冗余。慈善是企业生产经营活动外的非必需、自愿的行为,而相比沉淀性冗余,非沉淀性冗余资源对慈善行为的影响更为直接(如田雪莹,2015)。本文侧重考察企业的非沉淀性冗余资源对其慈善投入的影响,并通过现金比率(CasRatio),即上一年度现金及现金等价物期末余额除以流动负债,来衡量组织冗余的水平。

(2)竞争压力。企业面临的竞争压力很大程度取决于其所处行业的竞争程度。赫芬达尔指数(HHI)常用来测度行业竞争程度(Haushalter等,2007),即

(3)非商业背景治理占比。(副)理事长和(副)秘书长是基金会的核心高层管理者,他们对基金会的规划与管控等起决策性作用。本文根据(副)理事长和(副)秘书长的专业背景,测算企业基金会的非商业背景治理占比(GovHybrid)。若该高管(曾)是人大和政协的成员,或中央/地方的官员(Zheng等,2019),则将政府背景编码为1。若其(曾)在非营利机构工作,如慈善组织、社会团体、协会等,则非营利性背景编码为1;若其(曾)在高校等学术机构担任行政或科研职务,则高校背景编码为1。本文利用政府背景、非营利背景以及高校背景的人次之和除以企业基金会高管的总人数,来度量治理团队中的非商业背景占比。

4.控制变量

从企业和企业基金会两个层面选取可能对因变量产生影响的因素作为控制变量。(1)企业层面:组织规模对慈善行为决策具有显著影响(Marquis和Lee,2013),因此控制企业相对规模(Size),即企业年度净资产额除以企业基金会年度净资产额;企业的财务绩效会影响企业的慈善投入(如Waddock和Graves,1997),因此控制企业的年度净资产收益率(ROA);国有企业与民营企业的慈善投入动机和行为有所差异(许睿谦和王超,2022;Wang和Qian,2011),因此控制企业性质(Private)这一变量,民营企业的变量值为“1”,国有企业的变量值为“0”;广告投入强度更高的企业可能更愿意利用慈善活动来优化品牌形象(Zhang等,2010),因此控制企业的广告投入强度(Advertise),即广告投入支出占销售额的比率。(2)企业基金会层面:利用基金会净资产额(CF_Assets)的取对数值来控制基金会的规模。基金会当期经营策略可能受到已往慈善投入力度影响,将基金会上一年度的捐赠水平(CF_DonLevel)作为控制变量,即基金会上一年的捐赠支出金额除以净资产额。控制基金会的管理费用比率(CF_AdmFee),即基金会年度管理费用除以其年度总开支。管理费用并不直接用于慈善事业,而是用于基金会的日常管理、运营以及员工薪酬,管理费用比率对基金会经营活动存在潜在影响。此外,控制基金会的年龄(CF_Age),即基金会成立以来的年数。

根据以上内容,研究涉及的变量及其定义参见表2。

| 类型 | 变量 | 符号 | 变量说明 |

| 因变量 | 慈善领域扩增 | Addin_PD | 若企业基金会存在某类慈善领域在本年度有资金投入而上一年度没有,则编码为“1”,否则为“0” |

| 慈善领域删减 | Cutoff_PD | 若企业基金会存在某类慈善领域在上一年度有资金投入而本年度没有,则编码为“1”,否则为“0” | |

| 自变量 | 业务变更程度 | BusChang | 企业每年度在各业务领域销售额占比的结构变化(欧式距离法测算) |

| 调节变量 | 组织冗余 | CasRatio | 通过现金比率衡量,即上一年度现金及现金等价物期末余额除以流动负债 |

| 竞争压力 | ComPressure | HHI

入,S为当年同行总销售收入。HHI值越小,行业竞争越激烈,通过1−HHI来衡量企业面临的竞争压力 |

|

| 非商业背景

治理占比 |

GovHybrid | 在企业基金会(副)理事长和(副)秘书长组成的高层治理团队中,政府、非营利机构以及高校背景的人次之和除以总人数 | |

| 控制变量 | 企业相对规模 | Size | 企业年度净资产额除以企业基金会年度净资产额 |

| 企业财务绩效 | ROA | 企业的年度净资产收益率 | |

| 企业性质 | Private | 民营企业的变量值为“1”,国有企业的变量值为“0” | |

| 广告投入强度 | Advertise | 企业年度广告投入支出占销售额的比率 | |

| 企业基金会规模 | CF_Assets | 企业基金会净资产额的取对数值 | |

| 上一年度捐赠水平 | CF_DonLevel | 企业基金会上一年的捐赠支出金额除以净资产额 | |

| 管理费用比率 | CF_AdmFee | 企业基金会年度管理费用除以其年度总开支 | |

| 企业基金会年龄 | CF_Age | 企业基金会成立以来的年数 |

表3报告了变量的描述性统计结果。在本文采纳的样本中,因变量Addin_PD的标准差为0.471,Cutoff_PD的标准差0.452,表明不同企业基金会之间的慈善领域扩增和删减程度都存在较大差异。自变量BusChange的标准差为0.225,取值区间为[0.009,0.998],表明不同企业的年度业务变更程度差异较大。调节变量和控制变量的取值均呈现差异性分布。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| Addin_PD | 0.331 | 0.471 | 0 | 1 |

| Cutoff_PD | 0.285 | 0.452 | 0 | 1 |

| BusChange | 0.386 | 0.225 | 0.009 | 0.998 |

| CasRatio | 0.634 | 1.525 | 0.005 | 14.844 |

| ComPressure | 0.871 | 0.168 | 0.000 | 0.984 |

| GovHybrid | 0.729 | 0.569 | 0 | 3 |

| Size | 2866 | 9472 | 5 | 129368 |

| ROA | 7.768 | 7.491 | −24.241 | 44.170 |

| Private | 0.657 | 0.475 | 0 | 1 |

| Advertise | 0.017 | 0.030 | 0.000 | 0.252 |

| TMTChange | 0.298 | 0.458 | 0 | 1 |

| CF_Assets | 2.603 | 1.728 | 0.000 | 7.117 |

| CF_ DonLevel | 1.916 | 19.105 | 0.000 | 435 |

| CF_AdmFee | 0.012 | 0.056 | 0.000 | 0.500 |

| CF_Age | 5.686 | 3.159 | 0 | 25 |

(三)模型设定

由于两个因变量,即慈善领域扩增和慈善领域删减,均为二分变量,因此本文采用Logistic模型进行回归分析,模型设定如下:

| $ Logit\left({Addin\_PD}_{it}\right)={\beta }_{0}+{{\beta }_{1}BusChange}_{it}+{{\beta }_{2}Controls}_{it}+{\phi }_{j}+{\gamma }_{t}+{\mu }_{i}+{\varepsilon }_{it} $ | (1) |

| $ Logit\left({Cutoff\_PD}_{it}\right)={\beta }_{0}+{{\beta }_{1}BusChange}_{it}+{{\beta }_{2}Controls}_{it}+{\phi }_{j}+{\gamma }_{t}+{\mu }_{i}+{\varepsilon }_{it} $ | (2) |

模型(1)和模型(2)用来检验主效应H1a和H1b。

| $\begin{aligned} Logit\left({Addin\_PD}_{it}\right)= & {\beta }_{0}+{{\beta }_{1}BusChange}_{it}+{\beta }_{2}{Moderators}_{it}{{+\beta }_{3}BusChange}_{it}\\ & \times {Moderators}_{it}+{{\beta }_{4}Controls}_{it}+{\phi }_{j}+{\gamma }_{t}+{\mu }_{i}+{\varepsilon }_{it} \end{aligned} $ | (3) |

| $ \begin{aligned} Logit\left({Cutoff\_PD}_{it}\right)= & {\beta }_{0}+{{\beta }_{1}BusChange}_{it}+{\beta }_{2}{Moderators}_{it}{{+\beta }_{3}BusChange}_{it}\\ & \times {Moderators}_{it}+{{\beta }_{4}Controls}_{it}+{\phi }_{j}+{\gamma }_{t}+{\mu }_{i}+{\varepsilon }_{it} \end{aligned}$ | (4) |

模型(3)和模型(4)用来检验调节效应H2—H4。

其中

(一)基准回归分析

采用皮尔森检验进行核心变量间的相关性检验,结果显示两个因变量与自变量之间均呈显著相关关系(p<0.01)。此外,对所有变量进行方差膨胀因子(VIF)分析,发现最大VIF值为1.96,低于10这一预警值,表明可排除模型中的多重共线性问题。

表4报告了主效应模型的回归结果。分别以慈善领域扩增(Addin_PD)和慈善领域删减(Cutoff_PD)作为因变量进行Logistic回归分析。在模型1和模型3中纳入了核心自变量,并控制了企业行业固定效应和时间固定效应,结果显示企业业务变更程度与企业基金会扩增和删减慈善活动的倾向均呈显著正相关关系。模型2和模型4中纳入了自变量和其他控制变量,结果显示两个主效应中的正向影响关系依然显著(β=1.99,p<0.01;β=1.82,p<0.01)。H1a和H1b得到支持,这也反映出企业业务变更是企业基金会慈善活动发生漂移的重要诱因。

| 变量 | Addin_PD | Cutoff_PD | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| BusChange | 2.122*** (0.432) |

1.991*** (0.441) |

1.530*** (0.440) |

1.822*** (0.438) |

| CasRatio | 0.381*** (0.132) |

−0.321** (0.131) |

||

| ComPressure | −0.597

(0.753) |

0.688

(0.770) |

||

| GovHybrid | 0.082

(0.155) |

−0.425** (0.209) |

||

| Size | 0.000

(0.000) |

0.000

(0.000) |

||

| ROA | −0.005

(0.012) |

0.002

(0.021) |

||

| Private | 0.691** (0.280) |

0.220

(0.300) |

||

| Advertise | −0.291

(2.970) |

−0.411

(2.478) |

||

| TMTChange | 0.107

(0.213) |

0.525** (0.213) |

||

| CF_Assets | 0.112* (0.061) |

0.059

(0.080) |

||

| CF_ DonLevel | −0.002

(0.003) |

0.013

(0.009) |

||

| CF_AdmFee | 0.242

(2.829) |

−6.141* (3.503) |

||

| CF_Age | −0.127*** (0.030) |

−0.061

(0.043) |

||

| Constant | −2.192*** (0.830) |

−2.644*** (0.919) |

||

| 行业固定效应 | Included | Included | Included | Included |

| 年份固定效应 | Included | Included | Included | Included |

| Chi2 | 75.2 | 117.9 | 36.1 | 75.2 |

| Pseudo R2 | 0.197 | 0.243 | 0.146 | 0.199 |

| 样本量 | 650 | 650 | 650 | 650 |

| 注:* p<0.1,** p<0.05,*** p<0.01。括号内为稳健的标准误。 | ||||

(二)调节效应检验

在主效应的基础上,检验三组调节效应(见表5)。模型5和模型9中加入了“组织冗余”和“业务变更”的交互项,结果显示交互项与企业基金会扩增慈善活动的倾向呈显著正相关关系 (β=4.08,p<0.05),而与企业基金会删减慈善活动的倾向呈显著负相关关系 (β=−1.75,p<0.05),H2a与H2b得到支持。模型6和模型10中加入了“竞争压力”和“业务变更”的交互项,结果显示交互项与企业基金会扩增及删减慈善活动的倾向均呈显著正相关关系 (β=5.70,p<0.01;β=4.59,p<0.05),H3a与H3b得到支持。模型7和模型11中加入了“非商业背景治理占比”和“业务变更”的交互项,结果显示交互项与企业基金会删减慈善活动的倾向呈显著负相关关系(β=−3.20,p<0.01),而与企业基金会扩增慈善活动的倾向无显著相关关系(β=−0.37,p>0.1),因此H4b得到支持而H4a未得到支持。这表明,针对企业诱致的使命漂移风险,当企业基金会治理团队中政府、非营利机构、高校等背景占比较高时,基金会删减已有慈善活动的情况能得到有效缓解,而另一类漂移模式——扩增慈善活动——难以得到有效缓解。上述检验结果在全模型8和模型12中依然稳健。

| 变量 | Addin_PD | Cutoff_PD | ||||||

| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |

| BusChange | 0.410

(0.643) |

−2.913* (1.622) |

2.275*** (0.671) |

−3.261* (1.808) |

2.575*** (0.547) |

−2.172

(1.990) |

4.097*** (1.068) |

0.982

(2.233) |

| BusChange×CasRatio | 4.075** (1.641) |

|

|

3.735** (1.472) |

−1.753** (0.709) |

|

|

−2.148** (0.895) |

| BusChange×ComPressure |

|

5.704*** (1.893) |

|

4.626** (1.828) |

|

4.591** (2.220) |

|

4.741** (2.129) |

| BusChange×GovHybrid |

|

|

−0.368

(0.692) |

−0.264

(0.725) |

|

|

−3.203*** (1.190) |

−3.333*** (1.212) |

| CasRatio | −1.531** (0.725) |

0.391*** (0.132) |

0.384*** (0.132) |

−1.365** (0.654) |

0.578** (0.263) |

−0.319** (0.132) |

−0.324** (0.139) |

0.762** (0.322) |

| ComPressure | −0.671

(0.746) |

−3.262*** (1.078) |

−0.606

(0.753) |

−2.773*** (1.060) |

0.680

(0.785) |

−1.487

(1.150) |

0.516

(0.765) |

−1.702

(1.102) |

| GovHybrid | 0.016

(0.165) |

0.091

(0.155) |

0.256

(0.373) |

0.147

(0.385) |

−0.409* (0.219) |

−0.421** (0.206) |

0.957** (0.420) |

1.018** (0.406) |

| Size | 0.000* (0.000) |

0.000

(0.000) |

0.000

(0.000) |

0.000

(0.000) |

−0.000

(0.000) |

0.000

(0.000) |

−0.000

(0.000) |

−0.000

(0.000) |

| ROA | 0.000

(0.012) |

−0.002

(0.011) |

−0.006

(0.012) |

0.002

(0.012) |

−0.001

(0.021) |

0.004

(0.021) |

−0.001

(0.019) |

−0.003

(0.019) |

| Private | 0.689** (0.285) |

0.686** (0.281) |

0.682** (0.278) |

0.677** (0.285) |

0.237

(0.302) |

0.218

(0.298) |

0.185

(0.306) |

0.208

(0.303) |

| Advertise | −1.009

(2.911) |

−0.026

(2.999) |

−0.318

(2.961) |

−0.722

(2.911) |

0.027

(2.498) |

−0.158

(2.522) |

−1.031

(2.467) |

−0.158

(2.487) |

| TMTChange | 0.158

(0.209) |

0.125

(0.215) |

0.116

(0.212) |

0.170

(0.212) |

0.505** (0.219) |

0.544** (0.214) |

0.594*** (0.213) |

0.579*** (0.218) |

| CF_Assets | 0.095

(0.060) |

0.112* (0.062) |

0.108* (0.061) |

0.093

(0.062) |

0.068

(0.081) |

0.053

(0.080) |

0.030

(0.079) |

0.035

(0.079) |

| CF_ DonLevel | −0.002

(0.003) |

−0.002

(0.003) |

−0.002

(0.003) |

−0.002

(0.003) |

0.013

(0.010) |

0.012

(0.009) |

0.011

(0.007) |

0.012

(0.008) |

| CF_AdmFee | 0.557

(2.949) |

0.144

(2.729) |

0.198

(2.788) |

0.403

(2.835) |

−6.459* (3.615) |

−6.445* (3.633) |

−6.279

(3.832) |

−6.909* (4.004) |

| CF_Age | −0.124*** (0.030) |

−0.126*** (0.030) |

−0.125*** (0.030) |

−0.124*** (0.031) |

−0.066

(0.044) |

−0.060

(0.042) |

−0.048

(0.042) |

−0.054

(0.043) |

| _cons | −1.368

(0.853) |

0.039

(0.999) |

−2.302*** (0.863) |

0.263

(1.076) |

−3.021*** (0.938) |

−0.801

(1.109) |

−3.405*** (0.982) |

−1.969* (1.158) |

| 行业固定效应 | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |

| 年份固定效应 | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |

| Chi2 | 111.7 | 126.0 | 116.7 | 118.8 | 76.3 | 77.5 | 79.1 | 89.7 |

| Pseudo R2 | 0.266 | 0.250 | 0.243 | 0.271 | 0.208 | 0.204 | 0.218 | 0.232 |

| 样本量 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |

| 注:* p<0.1,** p<0.05,*** p<0.01。括号内为稳健的标准误。 | ||||||||

(三)稳健性检验与内生性分析

1.稳健性检验

(1)因变量替换。本文因变量为慈善领域扩增和慈善领域删减,本文用不同的方法来厘定这两种慈善行为漂移模式。首先,针对企业基金会在慈善领域间的捐赠变更,以更严格的程度来界定漂移行为:将变更所涉及资金占比的阈值从10%替换为20%,即仅当所扩增(删减)慈善领域的资金投入占比超过捐赠总资金的20%时,慈善领域扩增(删减)变量才编码为“1”,否则仍然为“0”。

考虑因慈善项目的计划期限而自然发生的变更行为。在企业基金会的慈善项目中,一些项目可能在设立时就明确了服务期限。这类项目具有事先计划性,发生变更是因为项目到期,并非由企业业务导致。为识别此类项目,以“年限”“运作时间”“运行时间”等为关键词对样本中所有慈善项目的简介信息进行文本搜索,在5663个慈善项目中识别出153个具有明确计划期限的慈善项目。将这153个项目剔除后,重新测算慈善领域扩增/删减这两个因变量。

此外,某些慈善活动很可能主要因外部客观环境的变化而开展或终止,与企业基金会的使命漂移无关。其中,“扶贫助困”类慈善活动尤其符合这样的特征,这类活动通常与中国政府扶贫政策的推行和变更紧密相关,因此企业慈善项目的周期可能会与政府规划中的时点相一致。在因变量测算中排除这类活动以检验模型的稳健性。

(2)自变量替换。对于商业活动变更(BusChange)的测度,不同于前述欧式距离法,这里基于余弦相似度来计算企业在不同业务领域销售额结构的变化程度。在已有研究中,余弦相似度被多次用来测度不同样本在多维变量上的相似程度(如Piezunka和Dahlander,2015;Piazza和Jourdan,2018),余弦相似度为1,则表示两个多维向量在方向上完全一致。将余弦相似度进行反向处理来测度企业销售结构变化(公式如下):

| $ {BusChange}_{{i}}^{{t}}=1-\frac{\sum _{j}{{Sales}_{ij}^{t} \times Sales}_{ij}^{t-1}}{\sqrt{\sum _{j}{Sales}_{ij}^{{t}^{2}} \times \sum _{j}{Sales}_{ij}^{({t-1})^{2}}}} $ |

在分别进行上述因变量、自变量替换后,主效应检验结果与前述高度一致(见表6)。

| 变量 | 因变量替换

(变更比例阈值为20%) |

因变量替换

(剔除计划期限的项目) |

因变量替换

(剔除扶贫领域捐赠) |

自变量替换 | ||||

| Addin_PD | Cutoff_PD | Addin_PD | Cutoff_PD | Addin_PD | Cutoff_PD | Addin_PD | Cutoff_PD | |

| BusChange | 2.250*** (0.539) |

1.378*** (0.463) |

1.673*** (0.421) |

1.407*** (0.418) |

1.707*** (0.460) |

0.759* (0.424) |

2.074** (0.849) |

5.134*** (1.539) |

| CasRatio | 0.019

(0.051) |

−0.162** (0.072) |

0.177** (0.069) |

−0.286*** (0.111) |

−0.011

(0.048) |

−0.150** (0.070) |

0.455*** (0.150) |

−0.270** (0.130) |

| ComPressure | 0.173

(0.823) |

0.749

(0.911) |

−0.724

(0.750) |

1.078

(0.806) |

0.372

(0.751) |

0.481

(0.928) |

−0.719

(0.742) |

1.058

(0.919) |

| GovHybrid | 0.092

(0.144) |

−0.143

(0.176) |

0.061

(0.147) |

−0.135

(0.177) |

0.144

(0.143) |

−0.156

(0.167) |

0.026

(0.161) |

−0.576** (0.230) |

| Constant | −1.818** (0.818) |

−1.130

(0.960) |

−1.901** (0.826) |

−3.067*** (0.922) |

−1.884** (0.785) |

−0.949

(0.962) |

−1.506* (0.811) |

−2.538*** (0.944) |

| 其他控制变量 | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |

| 行业固定效应 | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |

| 年份固定效应 | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |

| Chi2 | 93.0 | 56.2 | 118.6 | 78.0 | 92.0 | 46.9 | 99.9 | 71.9 |

| Pseudo R2 | 0.190 | 0.164 | 0.207 | 0.187 | 0.184 | 0.159 | 0.225 | 0.226 |

| 样本量 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |

| 注:* p<0.1,** p<0.05,*** p<0.01。括号内为稳健的标准误。 | ||||||||

2.内生性分析

利用纳入工具变量的Heckman两阶段法处理内生性问题。既有文献指出,相比未建立企业基金会的企业,建立了企业基金会的企业往往具有更强的战略慈善意图,其慈善行为范式也有所不同(许睿谦和王超,2022)。正文主模型的样本仅包含了那些建立了企业基金会的企业,而如果两类企业在关于慈善行为迎合业务变更的策略选择上存在系统性差异,则会出现样本自选择问题,产生估计偏误。因此,本文采用Heckman两阶段法,并在第一阶段加入工具变量,来处理模型的潜在内生性偏误。在第一阶段回归的总样本包含2009—2017年间所有A股上市公司,因变量为企业是否建立了企业基金会(企业建立了企业基金会赋值为“1”,否则赋值为“0”)。首先纳入对企业建立了企业基金会等慈善行为有潜在影响的变量,包括企业规模、盈利能力、企业性质、广告投入强度等;此外,还纳入了两个工具变量,即同行业企业基金会的成立数量(IndustryPeers)和同地区企业基金会的成立数量(RegionPeers)。企业在采纳特定实践的过程中往往存在“同构”趋势,同行业或同地区的企业纷纷采纳某项实践,则会形成一种制度同形压力,在此情况下,焦点企业更有可能通过模仿性同构,即采纳相同的实践来获取合法性(Campbell,2007)。第二阶段回归将正文主模型中的慈善领域扩增(Addin_PD)和慈善领域删减(Cutoff_PD)作为因变量,并纳入第一阶段回归得到的Inverse Mills Ratio(IMR)作为控制变量。同行业(同地区)企业基金会的成立数量很可能影响焦点企业是否选择成立企业基金会(第一阶段回归中的因变量),但不会对该企业基金会的慈善领域扩增/删减行为(第二阶段回归中的因变量)产生直接影响,因此具有工具变量的属性。在加入IMR后的第二阶段模型中,实证的主要结果与正文一致(见表7)。

| 变量 | 是否建立了企业基金会 | 慈善领域扩增 | 慈善领域删减 |

| IndustryPeers | 0.3990*** (0.1512) |

||

| RegionPeers | 0.5152*** (0.0908) |

||

| BusChange | 2.045*** (0.469) |

2.102*** (0.446) |

|

| CasRatio | 0.400*** (0.139) |

−0.250** (0.107) |

|

| ComPressure | −0.476

(0.845) |

1.089

(0.812) |

|

| GovHybrid | 0.088

(0.154) |

−0.446** (0.209) |

|

| IMR | 0.024

(0.141) |

0.612*** (0.206) |

|

| Constant | −10.4872*** (0.8092) |

−2.902

(1.939) |

−9.747*** (2.213) |

| 其他控制变量 | Included | Included | Included |

| 行业固定效应 | Included | Included | Included |

| 年份固定效应 | Included | Included | Included |

| Chi2 | 473.4 | 117.7 | 85.7 |

| Pseudo R2 | 0.355 | 0.243 | 0.217 |

| 样本量 | 28526 | 650 | 650 |

| 注:* p<0.1,** p<0.05,*** p<0.01。括号内为稳健的标准误。 | |||

就企业对企业基金会慈善行为的影响展开进一步的机制检验。本文认为,企业动态寻求慈善活动与业务活动的匹配性是诱致其漂移行为的重要原因,这也可能造成长期性慈善项目的流失。此外,开展异质情境下的分析。

(一)企业业务变更、品牌重配与企业基金会慈善行为变更

本文基准假设(H1a和H1b)的一个核心解释机制在于企业希望企业基金会的慈善领域与企业业务领域在品牌上形成匹配,进而促进利益相关方对企业的正面感知与支持(Brown等,2006;Luo等,2018)。当企业业务发生变更时,企业会倾向于将慈善领域与业务领域在品牌上进行重配,进而诱变企业基金会的慈善行为。

为此,本文进一步细分出具体的业务领域和慈善领域,并检验细分领域下的业务变更对相应高品牌匹配度的慈善活动的影响。本文结合已有文献证据,并基于Wind数据库所公布的所有样本上市公司的实际细分业务领域情况,识别出了6组高品牌匹配度的业务领域与慈善领域(如表8),具体包括:制药、医疗器械、生物科技等业务领域(组别1)与卫生保健及医疗救助类慈善领域的品牌匹配(如Brown等,2006);化工、矿业、钢铁加工等业务领域(组别2)与环境保护类慈善领域的品牌匹配(如Luo等,2018);肉禽养殖、饲料、化学农药等业务领域(组别3)与三农类慈善领域的品牌匹配;房地产开发、物业经营、建筑施工等业务领域(组别4)与社会公共服务类慈善领域的品牌匹配;网络运营与传媒、广告、影视等业务领域(组别5)与文化与艺术类慈善领域的品牌匹配;户外服装与鞋品、户外器材、户外装备等业务领域(组别6)与体育类慈善领域的品牌匹配。

| 业务领域 | 慈善领域 | |

| 制药、医疗器械、医药工业、生物科技、保健设备与服务、检测试剂、健康保险 | → | 卫生保健、医疗救助 |

| 化工、矿业、钢铁加工、发电、电力、造纸、纸包装、交通运输、车辆生产、客运、 园林建设、污水防治 |

→ | 环境保护 |

| 肉禽养殖、饲料、化学农药、化肥、乳制品、兽药、种子 | → | 三农 |

| 房地产开发、物业经营、建筑施工、土地开发、政企业务 | → | 社会公共服务 |

| 网络运营与传媒、广告、影视、媒体与娱乐 | → | 文化艺术 |

| 户外服装与鞋品、户外器材、户外装备、体育用品 | → | 体育 |

H1a和H1b的检验结果表明,企业业务变更会诱致企业基金会慈善领域的扩增或删减,本文基于品牌重配机制对此诱致性影响关系展开检验:企业在特定细分业务领域发生业务增长时,会扩增与该类业务品牌相匹配的慈善领域投入;而企业在特定细分业务领域发生业务收缩时,则会删减与该类业务品牌相匹配的慈善领域投入。本文构建了6个基于不同细分业务领域的自变量,即BusChange _group1/2/3/4/5/6,来衡量企业本年度在各组别业务领域销售额占比的变更程度。此外,本文构建了6对基于不同细分慈善领域的因变量,基于企业基金会在各类别细分慈善领域中是否存在扩增/删减行为。

表9a和表9b报告了基于Logit回归模型的相应检验结果。从表9a中可以发现,企业在组别1业务领域中的变更程度与企业基金会扩增卫生保健及医疗救助类慈善领域的倾向呈显著正相关关系;企业在组别2业务领域中的变更程度与企业基金会扩增环境保护类慈善领域的倾向呈显著正相关关系;企业在组别3业务领域中的变更程度与企业基金会扩增三农类慈善领域的倾向呈显著正相关关系;企业在组别6业务领域中的变更程度与企业基金会扩增体育类慈善领域的倾向呈显著正相关关系。从表9b中可以发现,企业在组别2业务领域中的变更程度与企业基金会删减环境保护类慈善领域的倾向呈显著负相关关系;企业在组别4业务领域中的变更程度与企业基金会删减社会公共服务类慈善领域的倾向呈显著负相关关系;企业在组别5业务领域中的变更程度与企业基金会删减文化与艺术类慈善领域的倾向呈显著负相关关系。

| 变量 | 卫生保健&医疗救助类慈善领域扩增 | 环境保护类慈善领域

扩增 |

三农类慈善领域扩增 | 社会公共服务类慈善领域扩增 | 文化与艺术类慈善领域扩增 | 体育类慈善领域扩增 |

| BusChange _group1 | 3.473** (1.731) |

−1.202

(3.308) |

−3.083

(9.168) |

1.408

(1.243) |

−1.047

(1.215) |

−1.971

(3.651) |

| BusChange _group2 | −0.827

(1.037) |

3.630** (1.529) |

−0.928

(1.805) |

0.193

(0.928) |

−2.448

(1.897) |

−4.201** (1.997) |

| BusChange _group3 | −2.198* (1.240) |

4.927*** (1.900) |

452.538*** (113.344) |

−0.552

(0.891) |

0.956

(1.152) |

3.216

(2.561) |

| BusChange _group4 | 2.154** (1.066) |

−1.456

(1.956) |

1.766

(1.637) |

0.865

(0.958) |

−3.043

(2.094) |

2.428

(1.615) |

| BusChange _group5 | 8.056

(7.150) |

57.600** (26.684) |

4.712

(8.069) |

−16.852*** (5.616) |

9.089

(8.065) |

56.891* (29.333) |

| BusChange _group6 | −3.163

(5.833) |

−9.505

(7.559) |

0.076

(10.862) |

1.156

(11.069) |

−37.434

(25.496) |

12.927* (7.209) |

| 其他控制变量 | Included | Included | Included | Included | Included | Included |

| 行业固定效应 | Included | Included | Included | Included | Included | Included |

| 年份固定效应 | Included | Included | Included | Included | Included | Included |

| 样本量 | 650 | 650 | 468 | 645 | 638 | 499 |

| 注:* p<0.1,** p<0.05,*** p<0.01。括号内为稳健的标准误。 | ||||||

| 变量 | 卫生保健&医疗救助类慈善领域删减 | 环境保护类慈善领域

删减 |

三农类慈善领域删减 | 社会公共服务类慈善领域删减 | 文化与艺术类慈善领域删减 | 体育类慈善领域删减 |

| BusChange _group1 | 0.198

(2.298) |

−1.017

(1.451) |

−4.363

(9.024) |

0.653

(1.305) |

−1.705

(2.362) |

−1.918

(2.609) |

| BusChange _group2 | 3.607

(3.133) |

−2.359* (1.322) |

−8.118*** (1.954) |

−1.176

(1.633) |

−1.574

(1.143) |

2.477

(2.318) |

| BusChange _group3 | 2.012

(2.024) |

7.892

(9.765) |

1.090

(39.201) |

−3.318

(3.598) |

−0.416

(0.807) |

2.872

(4.676) |

| BusChange _group4 | 2.523

(1.677) |

−0.365

(1.289) |

−8.450

(5.248) |

−9.133** (3.699) |

1.806

(1.152) |

−1.467

(1.200) |

| BusChange _group5 | 4.510

(5.297) |

6.349

(6.965) |

−13.590

(9.724) |

10.711

(11.299) |

−14.026** (5.612) |

19.951

(34.824) |

| BusChange _group6 | 8.943

(7.777) |

0.106

(6.210) |

4.027

(10.222) |

−7.302

(5.253) |

−61.378

(42.675) |

−52.863

(32.514) |

| 其他控制变量 | Included | Included | Included | Included | Included | Included |

| 行业固定效应 | Included | Included | Included | Included | Included | Included |

| 年份固定效应 | Included | Included | Included | Included | Included | Included |

| 样本量 | 602 | 638 | 444 | 645 | 618 | 547 |

| 注:* p<0.1,** p<0.05,*** p<0.01。括号内为稳健的标准误。 | ||||||

上述回归结果表明,企业基金会的慈善领域与企业的业务领域具有较高的品牌匹配性,而企业的业务变更方向在很大程度上影响企业基金会的行为漂移方向。这进一步说明,企业基金会的慈善运营缺乏长期性和领域聚焦性,体现了较强的功利主义,更多服务于企业在动态发展过程中树立正面品牌形象的商业诉求。

(二)企业业务变更与企业基金会长期性项目流失

在验证企业业务变更诱致企业基金会慈善领域扩增或删减的基础上,本文进一步分析这种来自商业的诱致性影响将破坏企业基金会从事公益事业的长期主义。使命驱动和长期主义是公益制度逻辑的关键要素,非营利机构通过长期性、连贯性的关注与投入来有效解决社会问题、创造社会价值(Cranenburgh和Arenas,2014;Koushyar等,2015)。一些企业基金会多年持续地培育慈善项目,如腾讯公益基金会的“99公益日”项目、安利公益基金会的“春苗营养计划”项目等,产生了很大的社会影响力且在持续投入中实现影响力的不断提升,成为标杆性慈善项目。若企业基金会完全沦为“企业附庸”,则容易忽视公益制度逻辑所强调的长期性投入,在迎合不断变化的企业诉求的过程中其慈善活动呈现短期性、零散性,这不利于非营利机构发展及产生长远社会成效(Koushyar等,2015)。

本文在2009—2017年间样本企业基金会所开展的5663个慈善项目中,通过项目名称、项目简介等文本信息识别出企业基金会在不同年份开展的相同慈善项目,对其中开展了三年及以上的慈善项目进行标记,将其视为长期性项目并追踪其被企业基金会终止的年份。本文统计各企业基金会每年终止长期性项目的数量,并验证企业业务变更对企业基金会终止长期性项目的影响。

由于因变量为定序变量,因此这里使用序次Logit回归模型进行检验。表10显示了回归结果。结果表明,企业业务变更程度与企业基金会在该年度终止长期性慈善项目的数量呈显著正相关关系,这说明企业业务变更不仅会诱使企业基金会删减慈善领域,还会使其放弃对一些长期性项目的培育。此外,对调节效应的检验结果显示,“非商业背景治理占比”和“业务变更”的交互项(BusChange×GovHybrid)与企业基金会终止长期性慈善项目的数量呈显著负相关关系,表明当企业基金会治理团队中政府、非营利机构、高校等背景占比较高时,能缓解企业基金会因受企业业务变更的诱导而终止长期性项目的情况。这说明具有更强公益制度逻辑的治理团队能在一定程度上保护企业基金会的长期性项目,使得长期性项目在企业诉求变化下依然可持续。

| 变量 | 终止长期性项目的数量 | |||

| BusChange | 1.021** (0.437) |

0.870* (0.478) |

2.574* (1.522) |

2.241*** (0.751) |

| BusChange×

CasRatio |

|

0.325

(0.267) |

|

|

| BusChange×

ComPressure |

|

|

−1.782

(1.725) |

|

| BusChange×GovHybrid |

|

|

|

−1.852** (0.859) |

| CasRatio | −0.016

(0.087) |

−0.219

(0.183) |

−0.016

(0.087) |

−0.014

(0.088) |

| ComPressure | 0.109

(0.499) |

0.108

(0.503) |

0.972

(1.013) |

0.002

(0.506) |

| GovHybrid | −0.728*** (0.149) |

−0.736*** (0.150) |

−0.732*** (0.149) |

0.026

(0.373) |

| 其他控制变量 | Included | Included | Included | Included |

| 行业固定效应 | Included | Included | Included | Included |

| 年份固定效应 | Included | Included | Included | Included |

| 样本量 | 650 | 650 | 650 | 650 |

| 注:* p<0.1,** p<0.05,*** p<0.01。括号内为稳健的标准误。 | ||||

(三)异质性分析

进一步考察企业性质、规模以及行业等特征异质性下企业业务变更对企业基金会慈善领域扩增/删减的影响。首先,从企业性质来看,承担社会责任是国有企业的先天使命,而民营企业在慈善行为中的战略意图和目的性更强(许睿谦和王超,2022;Wang和Qian,2011)。相比国有企业,民营企业可能对企业基金会慈善行为变更具有更深程度的操控。基于此,本文分别在民营企业样本与国有企业样本中检验主效应假说。回归结果表明(见表11),在民营企业样本中,企业业务变更程度与企业基金会扩增和删减慈善活动倾向均呈显著正相关关系,与正文中的全样本模型结果一致;在国有企业样本中,企业业务变更程度与企业基金会扩增慈善活动倾向呈显著正相关关系,但与其删减慈善活动倾向未呈现显著的相关关系。这在一定程度上表明,国有企业由于承担社会责任的天然属性,不太会因企业业务变更而轻易终止正在运行的慈善项目,而民营企业则对企业基金会删减慈善领域的诱导程度更高。

| 变量 | 民营企业样本 | 国有企业样本 | ||

| Addin_PD | Cutoff_PD | Addin_PD | Cutoff_PD | |

| BusChange | 1.771*** (0.549) |

2.095*** (0.487) |

2.578** (1.204) |

1.577

(1.455) |

| CasRatio | 0.319** (0.131) |

−1.029** (0.477) |

0.334* (0.169) |

−0.243** (0.098) |

| ComPressure | −1.922** (0.835) |

1.339

(1.026) |

0.873

(1.097) |

0.169

(1.125) |

| GovHybrid | 0.021

(0.232) |

−0.883*** (0.296) |

0.273

(0.242) |

0.037

(0.277) |

| Constant | 0.286

(0.877) |

−3.003** (1.171) |

−17.396*** (1.982) |

−2.110

(1.788) |

| 其他控制变量 | Included | Included | Included | Included |

| 行业固定效应 | Included | Included | Included | Included |

| 年份固定效应 | Included | Included | Included | Included |

| Chi2 | 75.2 | 81.4 | 317.6 | 77.6 |

| Pseudo R2 | 0.211 | 0.238 | 0.433 | 0.261 |

| 样本量 | 430 | 430 | 220 | 220 |

| 注:* p<0.1,** p<0.05,*** p<0.01。括号内为稳健的标准误。 | ||||

其次,从企业规模来看,企业越大则其可见性越高,外界对其慈善行为的期待程度和规范性要求也越高(Marquis和Lee,2013)。对于不同规模的企业,企业在发生业务变更后对相应变更企业基金会慈善行为的诉求倾向可能不同。本文在样本企业中,通过对比年度企业销售收入与所有企业销售收入的中位数水平,将样本区分为规模较小型企业样本(销售收入低于中位数)和规模较大型企业样本(销售收入高于中位数),并分别检验主效应假说。回归结果表明(见表12),无论是对于规模较小型企业还是对于规模较大型企业,企业业务变更对企业基金会慈善领域扩增/删减均具有显著的正向影响。

| 变量 | 规模较小型企业样本 | 规模较大型企业样本 | ||

| Addin_PD | Cutoff_PD | Addin_PD | Cutoff_PD | |

| BusChange | 2.592*** (0.636) |

2.209*** (0.594) |

1.166** (0.572) |

2.943*** (0.702) |

| CasRatio | 0.312** (0.129) |

−0.087

(0.089) |

0.749** (0.377) |

−2.302*** (0.596) |

| ComPressure | −3.538

(2.174) |

5.289*** (1.697) |

0.091

(0.985) |

1.165

(1.112) |

| GovHybrid | −0.168

(0.215) |

−0.545** (0.268) |

0.458

(0.317) |

−0.386

(0.310) |

| Constant | 1.145

(2.070) |

−6.886*** (1.727) |

−1.015

(0.905) |

−0.910

(1.143) |

| 其他控制变量 | Included | Included | Included | Included |

| 行业固定效应 | Included | Included | Included | Included |

| 年份固定效应 | Included | Included | Included | Included |

| Chi2 | 73.3 | 73.4 | 64.5 | 89.0 |

| Pseudo R2 | 0.231 | 0.253 | 0.236 | 0.275 |

| 样本量 | 325 | 325 | 325 | 325 |

| 注:* p<0.1,** p<0.05,*** p<0.01。括号内为稳健的标准误。 | ||||

再次,从企业所属行业来看,不同行业的利益相关方群体结构存在差异,外界对企业社会责任行为的关注程度也有所不同(Gautier和Pache,2015;Luo等,2018)。对于直接面向消费者群体的行业,企业慈善形象能够与消费者的品牌感知更加紧密地结合。基于此,本文将企业区分为直接面向消费者类行业和非直接面向消费者类行业,并分别检验主效应假说。根据Wind一级行业分类体系,“可选消费类”和“日常消费类”行业被标记为直接面向消费者类行业,而其他行业则被标记为非直接面向消费者类行业。回归结果表明(见表13),对于这两类行业而言,企业业务变更对企业基金会慈善领域扩增/删减均具有显著的正向影响。

| 变量 | 直接面向消费者类行业企业样本 | 非直接面向消费者类行业企业样本 | ||

| Addin_PD | Cutoff_PD | Addin_PD | Cutoff_PD | |

| BusChange | 4.973*** (1.141) |

2.763** (1.082) |

1.574*** (0.542) |

1.599*** (0.512) |

| CasRatio | 0.420

(0.472) |

−1.087

(0.782) |

0.416*** (0.148) |

−0.272*** (0.096) |

| ComPressure | −2.386*** (0.822) |

−0.432

(1.018) |

1.876*** (0.669) |

2.072** (0.972) |

| GovHybrid | −0.024

(0.403) |

−0.814* (0.429) |

0.381** (0.179) |

−0.258

(0.234) |

| Constant | −13.948*** (1.229) |

−14.244*** (1.104) |

−3.419*** (0.974) |

−3.258*** (1.178) |

| 其他控制变量 | Included | Included | Included | Included |

| 年份固定效应 | Included | Included | Included | Included |

| Chi2 | 302.0 | 252.6 | 78.0 | 69.3 |

| Pseudo R2 | 0.405 | 0.231 | 0.214 | 0.190 |

| 样本量 | 173 | 173 | 477 | 477 |

| 注:* p<0.1,** p<0.05,*** p<0.01。括号内为稳健的标准误。 | ||||

(一)研究结论

本文利用企业基金会与上市公司的配对数据,分析了企业对企业基金会践行公益使命过程的影响以及双元制度逻辑治理的调节作用机制。主要得到如下结论:(1)在商业制度逻辑的作用下,企业业务变更对企业基金会“扩增”与“删减”这两类漂移行为都具有显著的诱致性影响。表明企业资源配置策略的变化从业务领域辐射至慈善领域,进而引致企业基金会的使命漂移。(2)双元制度逻辑治理对两类漂移行为受到的企业诱致性影响起到异质性调节作用。企业高水平的冗余资源会加剧企业诱致下的企业基金会“扩增”行为,但会缓解其“删减”行为。企业面临的强竞争压力会同时加剧企业诱致下的企业基金会“扩增”与“删减”行为。企业基金会中设立非商业背景占比较高的治理团队会缓解企业诱致的“删减”行为。(3)进一步的分析表明,企业在发生业务变更时,会通过业务领域与慈善领域间的品牌重配机制来诱致企业基金会的漂移行为。此外,企业业务变更会诱致企业基金会长期性项目的流失,而非商业背景占比较高的治理团队对此类情况能起到缓解作用。

(二)管理启示

本文研究结论的实践与政策启示体现在以下三个方面:

第一,共同富裕目标下,警惕企业基金会完全附庸于企业而削弱公益使命。共同富裕目标强调财富流动更加合理、资源配置更加有效,进而促进全社会的福祉改善,而零散性、随意性的“随机散财”慈善模式难以深入有效地应对社会需求和助推共同富裕(杨蕤,2022)。在促进共同富裕的过程中,企业基金会强调专业性、系统性和长期性运作,进而长效地践行公益使命、改善社会福祉。企业基金会完全以迎合企业偏好为优先而忽略对其公益使命的促进,也有悖于共同富裕的价值内涵。本文的研究结果表明,若企业基金会完全被企业意志左右,则容易频繁出现慈善行为漂移,造成慈善行为的零散化、碎片化,也容易引致一些长期性慈善项目的流失,这不利于长远社会成效和共同富裕目标的实现。企业基金会作为混合型组织,在响应企业目标的同时也需注重其作为非营利机构的规范性与社会价值创造,立足于自身公益使命,深化公益战略的制定与执行,培育公益专业性、长期性的运作意识与能力。研究结论也表明,企业为追求商业活动与慈善活动之间品牌形象的匹配性,可能妨碍企业基金会专注于公益使命。企业基金会要避免沦为服务于企业品牌的工具,应注重自身慈善品牌的打造,树立行业口碑,缓解外界对其自主性、独立性的质疑。

第二,关注企业基金会的有效协同治理,避免由单方面的商业制度逻辑主导。目前我国大多数企业基金会还缺乏治理意识和治理能力,其决策完全由企业所主导(李新天和易海辉,2015),这与其作为非营利机构的独立性规范相悖,因此,构建有效协同的治理是企业基金会健康发展并持续优化慈善资源配置的重要基础。本文的研究表明,企业基金会治理兼具商业制度逻辑要素和公益制度逻辑要素,两类治理要素如何融合与协同对企业基金会的实践及效能将产生关键影响。但是,现实中很多企业基金会没有实质性的治理团队,其秘书长和理事等成员都是名义上在企业基金会任职,而实际上从事企业品牌部门、公关部门或社会责任部门的职能工作。在此情况下,企业基金会倾向于功利化地以品牌匹配为导向来配置慈善资源,从促进公益使命的导向来看具有短视性。企业基金会可以通过引纳具有非营利领域背景的管理人员来健全组织治理。相较于完全将公司高管或员工嫁接到基金会的理事会中,企业基金会通过补充非商业背景的管理者来平衡其治理结构,有助于防范使命漂移并缓解长期性慈善项目的流失。对于企业基金会等混合型组织的发展而言,可以通过设立相对平衡的治理结构,来促使商业制度逻辑与公益制度逻辑在组织内从一方主导或相互竞争转向融合协同。

第三,完善企业基金会监管制度,促进企业基金会的规范化发展。相对于美国、英国等西方发达国家,我国企业基金会发展起步较晚。随着我国企业基金会数量的迅速增长,需要不断健全法律法规来引导企业基金会的健康发展,引导企业基金会更规范、有效地参与第三次分配,成为共同富裕的重要推进主体。本文的研究结论表明,在监管制度尚未健全的环境下,企业基金会可能仅仅功利性地服务于企业需求而漠视公益使命和社会价值创造,这有违非营利机构的行业规范,并与其所享有的减税权益不相符。一方面,完善基金会行业法规,进一步要求企业基金会明确使命宗旨和业务范围,同时配套常态化的项目评估与督导举措。构建面向企业基金会的数字化监管能力,强化企业基金会的信息披露体系建设。另一方面,注重社会媒体的监督效应与舆论治理效应,引导企业基金会更多参与到重要性、实质性的社会议题,并鼓励专业化、长期主义导向的慈善行动。强化媒体对企业基金会的正面报道效应以及负面监督效应。

| [1] | 陈钢, 李维安. 企业基金会及其治理: 研究进展和未来展望[J]. 外国经济与管理, 2016, 38(6): 21–37. |

| [2] | 程刚, 王璐, 孙叶竹. 2020年中国企业基金会发展报告[A]. 杨团, 朱健刚. 慈善蓝皮书: 中国慈善发展报告(2021)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2021. |

| [3] | 李维安. 破解企业基金会发展难题: 重在治理转型[J]. 南开管理评论, 2015, 18(5): 1. |

| [4] | 李新天, 易海辉. 公益慈善中的代理问题及其治理——以企业基金会为视角[J]. 浙江工商大学学报, 2015(4): 46–54. |

| [5] | 刘志阳, 庄欣荷, 李斌. 地理范围、注意力分配与社会企业使命偏离[J]. 经济管理, 2019, 41(8): 73–90. |

| [6] | 肖红军, 阳镇. 共益企业: 社会责任实践的合意性组织范式[J]. 中国工业经济, 2018(7): 174–192. |

| [7] | 肖红军, 阳镇. 多重制度逻辑下共益企业的成长: 制度融合与响应战略[J]. 当代经济科学, 2019, 41(3): 1–12. |

| [8] | 肖红军, 阳镇, 商慧辰. 混合型组织: 概念与类别再探究[J]. 外国经济与管理, 2022, 44(1): 84–104. |

| [9] | 许睿谦, 王超. 中国企业基金会的发展促因研究——基于战略慈善视角的事件史分析[J]. 中国非营利评论, 2022, 29(1): 1–21. |

| [10] | 徐欣, 唐清泉. 技术研发、技术引进与企业主营业务的行业变更——基于中国制造业上市公司的实证研究[J]. 金融研究, 2012(10): 193–206. |

| [11] | 杨蕤. 企业慈善行为、第三次分配与共同富裕[J]. 社会科学战线, 2022(5): 275–280. |

| [12] | 中华全国工商业联合会. 企业基金会研究报告(2014)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2015. |

| [13] | Almandoz J. Arriving at the starting line: The impact of community and financial logics on new banking ventures[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(6): 1381–1406. |

| [14] | Battilana J, Dorado S. Building sustainable hybrid organizations: The case of commercial microfinance organizations[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(6): 1419–1440. |

| [15] | Beaton E E, DeJordy R, Foster P. The lived experience of managerialization: Understanding values conflict in non-profits through a pragmatic institutionalism[J]. Journal of Management Studies, 2021, 58(6): 1471–1506. |

| [16] | Brown W O, Helland E, Smith J K. Corporate philanthropic practices[J]. Journal of Corporate Finance, 2006, 12(5): 855–877. |

| [17] | Campbell J L. Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(3): 946–967. |

| [18] | Citizenship C. Corporate foundations: A global perspective[M]. London: Corporate Citizenship, 2014. |

| [19] | Connelly B L, Lee K B, Tihanyi L, et al. Something in common: Competitive dissimilarity and performance of rivals with common shareholders[J]. Academy of Management Journal, 2019, 62(1): 1–21. |

| [20] | Crotts J C, Dickson D R, Ford R C. Aligning organizational processes with mission: The case of service excellence[J]. Academy of Management Perspectives, 2005, 19(3): 54–68. |

| [21] | Donaldson T, Dunfee T W. Ties that bind: A social contracts approach to business ethics[M]. Boston: Harvard Business School Press, 1999. |

| [22] | Ebrahim A, Battilana J, Mair J. The governance of social enterprises: Mission drift and accountability challenges in hybrid organizations[J]. Research in Organizational Behavior, 2014, 34: 81–100. |

| [23] | Ferraro F, Pfeffer J, Sutton R I. Economics language and assumptions: How theories can become self-fulfilling[J]. Academy of Management Review, 2005, 30(1): 8–24. |

| [24] | Gautier A, Pache A C. Research on corporate philanthropy: A review and assessment[J]. Journal of Business Ethics, 2015, 126(3): 343–369. |

| [25] | Gehringer T. Corporate foundations as hybrid organizations: A systematic review of literature[J]. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2021, 32(2): 257–275. |

| [26] | Godfrey P C. The relationship between corporate philanthropy and shareholder wealth: A risk management perspective[J]. Academy of Management Review, 2005, 30(4): 777–798. |

| [27] | Grimes M G, Williams T A, Zhao E Y. Anchors aweigh: The sources, variety, and challenges of mission drift[J]. Academy of Management Review, 2019, 44(4): 819–845. |

| [28] | Grimes M G, Williams T A, Zhao E Y. Beyond hybridity: Accounting for the values complexity of all organizations in the study of mission and mission drift[J]. Academy of Management Review, 2020, 45(1): 234–238. |

| [29] | Haushalter D, Klasa S, Maxwell W F. The influence of product market dynamics on a firm’s cash holdings and hedging behavior[J]. Journal of Financial Economics, 2007, 84(3): 797–825. |

| [30] | Henderson A D. Firm strategy and age dependence: A contingent view of the liabilities of newness, adolescence, and obsolescence[J]. Administrative Science Quarterly, 1999, 44(2): 281–314. |

| [31] | Hwang H, Powell W W. The rationalization of charity: The influences of professionalism in the nonprofit sector[J]. Administrative Science Quarterly, 2009, 54(2): 268–298. |

| [32] | Irvin R A, Kavvas E. Mission change over time in U. S. family foundations[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2020, 49(1): 5–28. |

| [33] | Koushyar J, Longhofer W, Roberts P W. A comparative analysis of corporate and independent foundations[J]. Sociological Science, 2015, 2: 582–596. |

| [34] | Luo J, Kaul A, Seo H. Winning us with trifles: Adverse selection in the use of philanthropy as insurance[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(10): 2591–2617. |

| [35] | Marquis C, Lee M. Who is governing whom? Executives, governance, and the structure of generosity in large U. S. firms[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(4): 483–497. |

| [36] | Piazza A, Jourdan J. When the dust settles: The consequences of scandals for organizational competition[J]. Academy of Management Journal, 2018, 61(1): 165–190. |

| [37] | Piezunka H, Dahlander L. Distant search, narrow attention: How crowding alters organizations’ filtering of suggestions in crowdsourcing[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(3): 856–880. |

| [38] | Porter M E, Kramer M R. The competitive advantage of corporate philanthropy[J]. Harvard Business Review, 2002, 80(12): 56–68. |

| [39] | Rey-Garcia M, Sanzo-Perez M J, Álvarez-González L I. To found or to fund? Comparing the performance of corporate and noncorporate foundations[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2018, 47(3): 514–536. |

| [40] | Scott W R. Institutions and organizations[M]. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage, 2001. |

| [41] | Surroca J, Tribó J A, Waddock S. Corporate responsibility and financial performance: The role of intangible resources[J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(5): 463–490. |

| [42] | Tang Z, Hull C E, Rothenberg S. How corporate social responsibility engagement strategy moderates the CSR-financial performance relationship[J]. Journal of Management Studies, 2012, 49(7): 1274–1303. |

| [43] | Thornton P H, Ocasio W C. Institutional logics[A]. Greenwood R, Oliver C, Sahlin K, et al. The sage handbook of organizational institutionalism[M]. Thousand Oaks: SAGE, 2008. |

| [44] | Tracey P, Phillips N, Jarvis O. Bridging institutional entrepreneurship and the creation of new organizational forms: A multilevel model[J]. Organization Science, 2011, 22(1): 60–80. |

| [45] | Waddock S A, Graves S B. The corporate social performance–financial performance link[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(4): 303–319. |

| [46] | Wang H L, Choi J. A new look at the corporate social–financial performance relationship[J]. Journal of Management, 2013, 39(2): 416–441. |

| [47] | Wang H L, Qian C L. Corporate philanthropy and corporate financial performance: The roles of stakeholder response and political access[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(6): 1159–1181. |

| [48] | Werbel J D, Carter S M. The CEO’s influence on corporate foundation giving[J]. Journal of Business Ethics, 2002, 40(1): 47–60. |

| [49] | Wood D J, Jones R E. Stakeholder mismatching: A theoretical problem in empirical research on corporate social performance[J]. The International Journal of Organizational Analysis, 1995, 3(3): 229–267. |

| [50] | Wry T, Zhao E Y. Taking trade-offs seriously: Examining the contextually contingent relationship between social outreach intensity and financial sustainability in global microfinance[J]. Organization Science, 2018, 29(3): 507–528. |

| [51] | Zhang R, Zhu J G, Yue H, et al. Corporate philanthropic giving, advertising intensity, and industry competition level[J]. Journal of Business Ethics, 2010, 94(1): 39–52. |

| [52] | Zheng W T, Ni N, Crilly D. Non-profit organizations as a nexus between government and business: Evidence from Chinese charities[J]. Strategic Management Journal, 2019, 40(4): 658–684. |