2023第45卷第5期

2.暨南大学 管理学院, 广东 广州 510632

2.Management School, Jinan University, Guangzhou 510632, China

没有制度,何成方圆?制度通常具有规制性(regulative)、规范性(normative)和文化–认知性(cultural-cognitive)等特征,基于这些特征,制度能够为人们的社会生活提供资源、稳定性和意义(Scott,2014)。早期的新制度理论(neo-institutional theory)①由于过度强调制度对人和组织的制约作用,忽视了人和组织的能动性(Meyer和Rowan,1977;DiMaggio和Powell,1983),因此被诟病为仅能对“什么是不可能的”作出解释,在解释“什么是可能的”时却无能为力(河连燮,2014)。然而,现实中却存在大量冲破制度束缚的例子。例如,由于现行制度功能有限(Mena和Suddaby,2016)、组织间权力和利益分配发生变化(Sandfort,2000)、不同群体的价值观存在差异(Wright等,2017),个人或组织在既有制度的约束下难以实现自身利益,这时他们就会冲破制度的束缚,有意识地破坏旧制度、创建新制度,或者竭力维持现有制度,简单来说,这就是制度工作(institutional work)。它的出现为新制度理论的发展打开了一扇新门。

自Lawrence和Suddaby(2006)正式将制度工作定义为“个人和组织为创建、维持或破坏制度而进行的有目的的行动”以来,国外学者对制度工作展开了一系列研究。与之对照,国内的相关研究尚处于萌芽状态。笔者于2022年7月31日以“制度工作”为篇名或关键词在中国知网上检索发现,与Lawrence和Suddaby(2006)所指的制度工作相关的文献仅有6篇(黄纯和龙海波,2016;魏江等,2019;代江虹和葛京,2020;杜晶晶等,2020;樊霞等,2021;李婵等,2021),显示了制度工作研究在我国学界的匮乏,这与其重要的理论意义和实践价值不相匹配。

为缓解这一局面,本文对制度工作研究进行了系统地回顾与展望。首先,本文以“制度工作”“institutional work”为篇名或关键词,在国内外主流学术数据库中进行文献检索(包括中国知网、Elsevier Science Direct、Web of Science、IEEE/IEE Electronic Library、Springer Link、EBSCO、Taylor & Francis、Emerald、Wiley等),得到453篇文献。随后,剔除2006年之前的文献(因Lawrence和Suddaby于2006年正式提出制度工作概念)、书评、会议综述、短论、人物专访、新闻报道、未正式发表或未正式出版的文献,筛选出185篇文献。最后,针对这些文献进行阅读甄别,重点关注摘要、引言、文献综述和研究结论,剔除仅提到制度工作但是既未对其加以深入探讨、也未将其作为参照理论的文献,最终获得91篇文献。与此同时,笔者在“UTD 24” ②中选取了6种与组织管理、战略管理密切相关的期刊,分别是Administrative Science Quarterly(ASQ)、Academy of Management Journal(AMJ)、Academy of Management Review(AMR)、Strategic Management Journal(SMJ)、Journal of International Business Studies(JIBS)和Organization Science(OS),对这些期刊中的文献进行定向检索,未发现有文献遗漏。

根据Whetten(1989)的观点,一个完整的理论包含六大要素——“何谓”(what)、“为何”(why)、“何人”(who)、“何时”(when)、“何地”(where)、“如何”(how)(后面统称“六何”分析框架)。本文采用“六何”分析框架对制度工作文献进行述评与展望,主要原因有二:第一,已经有学者基于“六何”分析框架,对制度创业(李雪灵等,2015)、数字创业(朱秀梅等,2020)文献进行述评,说明基于“六何”分析框架开展综述性研究是适用和可行的。第二,现有制度工作研究大多是围绕定义(what)、发生机制(why)、行动者(who)、时点(when)、地点(where)、策略(how)六个因素中的一种或几种展开。例如,Zietsma和Lawrence(2010)、Gawer和Phillips(2013)均立足组织场域(organizational field)层面(where)探讨制度工作;Dover和Lawrence(2010)讨论了行动者为什么(why)开展制度工作;与之类似,Lawrence等(2011)也强调“理解制度工作为何(why)发生非常关键”;在此基础上,Lawrence等(2013)还指出“制度工作文献重点关注了制度工作如何发生(how)、谁从事制度工作(who)以及什么构成制度工作(what)”;Hampel等(2017)则认为,制度工作的核心问题是理解行动者(who)“如何”(how)、“为什么”(why)以及“何时”(when)塑造制度,并认为“如何”(how)是研究的焦点。因此,有必要将这些相对散乱的文献纳入“六何”分析框架进行剖析,以便我们更加系统地把握制度工作的研究进展。

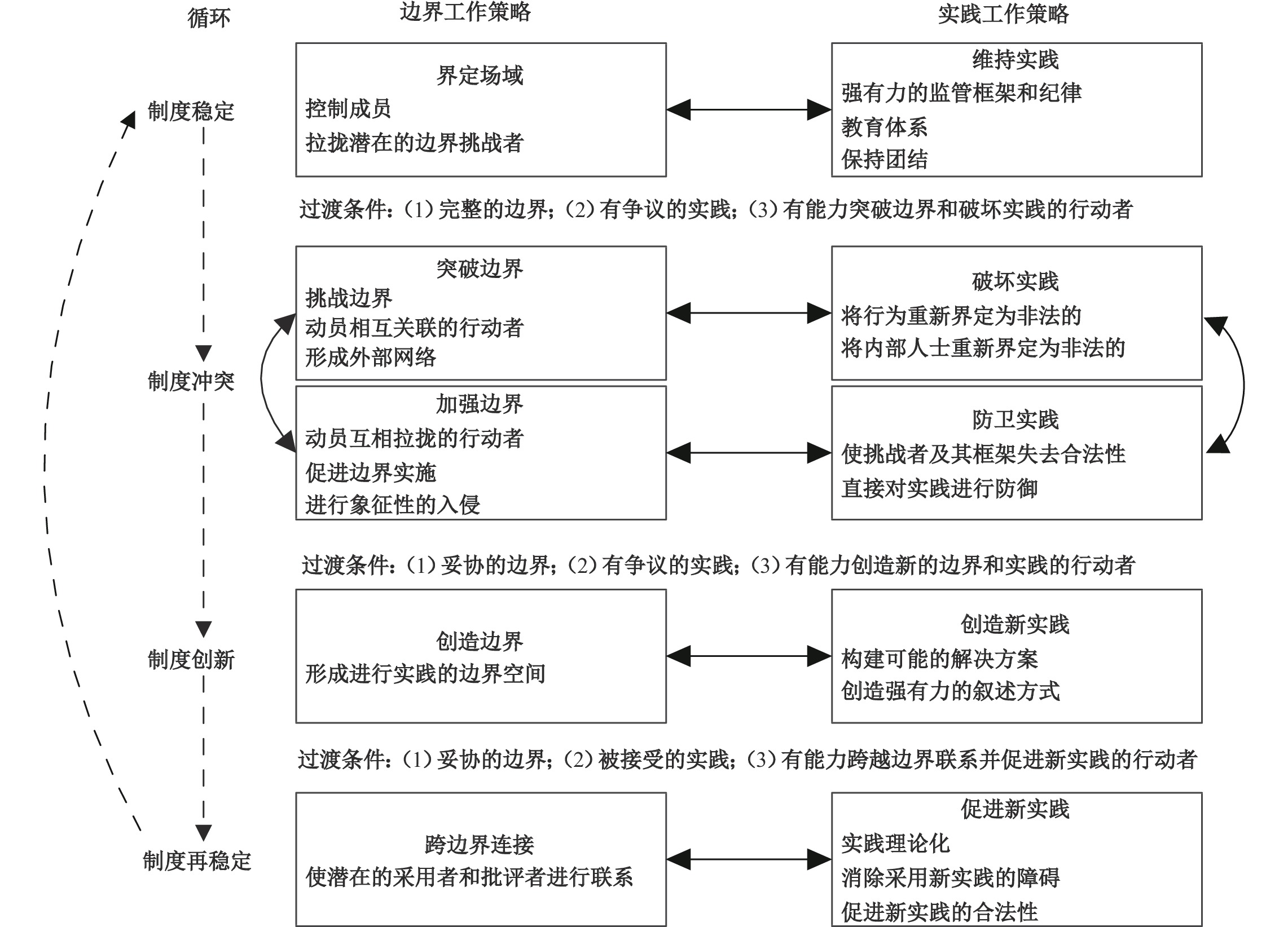

综上所述,本文采用“六何”分析框架,遵循“何谓”制度工作、制度工作“为何”发生、“何人”开展制度工作、“何时”开展制度工作、“何地”开展制度工作、“如何”开展制度工作的思路,剖析上述91篇文献,对制度工作的定义、触发机制、行动者、时点、地点、策略的相关成果进行回顾、评析与展望,构建理论框架,归纳结论和意义(见图1)。

|

| 图 1 本文的分析框架与研究思路 |

从理论层面讲,本文有助于完善制度工作的理论积累,拓展新制度理论的内涵和边界,提升新制度理论对于管理学、经济学相关研究的适用性,推动我国学者开展制度工作的研究。从实践层面讲,本文有助于制度工作的行动者充分理解合法性机制和效率机制的辩证统一是制度工作的触发机制,在此基础上,明确识别边界条件,合理选择制度工作策略,充分把握制度工作策略的作用路径和影响机理,通过制度变革实现自身利益与目标。

二、制度工作文献回顾与评析(一)制度工作的定义——“何谓”制度工作

Lawrence和Suddaby(2006)正式提出了制度工作概念,并将其定义为“个人和组织为创建(creating)、维持(maintaining)和破坏(disrupting)制度而进行的有目的的行动”。随后,部分学者采用“借代”或者“隐喻”的手法解释制度工作,如用组织中的标准化工作代指制度工作(Slager等,2012)、将公共部门的改革(Cloutier等,2016)或组织中的服务设计(Kurtmollaiev等,2018)视为制度工作。深入研读这些文献不难发现,无论是标准化、公共部门改革还是服务设计,其根本目的都是为了创建、维持或破坏制度,这与Lawrence和Suddaby(2006)定义的制度工作一脉相承。

目前,Lawrence和Suddaby(2006)提出的制度工作定义占据主导地位,但是本文认为该定义最明显的局限是忽视了制度扩散(institutional diffusion)。理由是:首先,从本质上讲,制度工作是以个人或组织为代表的主体,针对制度这一客体进行的一系列工作,其直接结果就是实现制度变迁(institutional change)。其次,完整的制度变迁包含制度化和去制度化两个方面(Heugens和Lander,2009;Zietsma和Lawrence,2010):制度化是一种收敛性、趋同性的制度变迁(Scott,2014),它首先创建正式结构或“制度性”解决方案,随后,被创建出的制度在累积的过程中不断扩散并得以维持(Selznick,1992;Suchman,1995;Greenwood和Hinings,1996)。在Tolbert和Zucker(1996)看来,制度扩散是被创建的制度从习惯化到客观化的过程,这是制度得以维持的前提。据此,我们从理论上可以将制度创建、制度扩散、制度维持纳入演化链条之中。去制度化则是在制度化过程中得以创建、扩散或维持的制度逐渐衰弱和消失的过程,这是一种分裂式、趋异性的制度变迁(Scott,2014),其结果是制度被破坏(Oliver,1992)。综上所述,针对制度工作这样的“伞式概念”(Gawer和Philips,2013),我们有必要立足于完整的制度变迁周期,从制度的创建、扩散、维持、破坏③四个方面对制度工作进行定义,由此才能对制度工作的内涵和边界加以系统阐述。

(二)制度工作的触发机制——制度工作“为何”发生

起初,行动者在面对制度环境时仅考虑如何被动地迎合,以保证自身所开展的行动在外部观众根据社会建构的规范、价值、信仰和定义系统进行评价时被普遍认为是适当的,从而提高生存率(Suchman,1995)。在这种背景下,行动者信奉合法性机制,遵循适当性逻辑(logic of appropriateness),以便与制度环境进行强制同构、模仿同构或规范同构(DiMaggio和Powell,1983),或仪式性地采纳社会规范或文化中的某种神话(Meyer和Rowan,1977),其后果是同领域内的行动者通常具有相似的结构和形态。

研究发现,随着实践的纵深发展,如果只注重制度环境对行动者行为的影响,而忽视行动者的“能动性”和“利益”,就只能解释成功实现制度化的组织形态如何进行扩散和维持,但是很多其他的相关问题难以被有效解释(DiMaggio,1998)。例如,既然同构趋势如此强烈,全世界的组织形态就应保持一致,但是现实中的组织形态为何如此多样化?组织结构变迁又该如何解释?在这些问题的驱动下,行动者意识到他们也可以依据自身意图来改变制度环境,于是不再固守制度形成的供给侧,一味地尊崇合法性机制,而是开始考虑如何从制度形成的需求侧出发,通过引入效率机制及其背后潜藏的工具性逻辑(logic of instrumentality),推动制度变迁,更高效地实现自身利益。

合法性机制与效率机制在行动者思维中的辩证统一是解释制度工作“为何”发生的一把钥匙。在社会科学发展史中,那些强调行动面临结构性和文化性制约的理论家与强调个体行动者在各种事件中“起着某种作用”的理论家之间,一直存在对立和紧张关系,这是自由与控制这对古老矛盾的一个翻版。传统制度理论的主旨在于优先强调社会结构的持续性及其对个体或组织的制约性,虽然以合法性机制与效率机制辩证统一为显著特征的新制度理论家并未否定该主张,但他们也明确指出,传统制度理论过于强调制度指导与支配行动者的过程,而对行动者及其行动对于制度的影响关注不够。因此,理论研究应更加强调“制度的运行”,分析“个体与集体行动者的意识、技能与自反性”,因为他们会以各种方式创造、维持或破坏制度。实际上,这一观点与Giddens(1984)的结构化理论也是一脉相承的。在Giddens(1984)看来,社会结构既是制约个人行为的因素,也是个人行为的产物,即社会结构存在两面性。行为与结构互为前提,这里的结构不仅具有制约行为的功能,也具有引导和支持行为的促成性含义。

值得注意的是,制度工作者虽然开始承认效率机制的存在,但其只能在制度脉络中被界定和形成。换言之,现有制度环境及其特征界定了制度工作者追求的目标及相关手段(Scott,2001),效率机制只有在合法性机制的制度—历史脉络中才具有意义。这意味着行动者的实践不仅受到既有社会结构的制约,也可以得到社会结构的赋权。正如Giddens(1984)所指出的,社会结构是由规则(社会生活实践及其再生产的一般程序)与资源(用来增加或维持权力的人类或非人类资源)构成的(Sewell,1992)。制度就是由那些得到更强大的关系和更牢固的资源支持的并被更强烈地坚持的规则所构成的社会结构。制度化实践就是“深深嵌入具体时空之中的实践”(Lawrence等,2013)。也如卡尔·马克思所言:“人们自己创造自己的历史,但他们并非随心所欲地创造,并非在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造”(高放等,2016)。

(三)制度工作的行动者——“何人”开展制度工作

Lawrence和Suddaby(2006)将制度工作描述为代表新旧制度的行动者之间的冲突与合作,其结果通常反映了主导行动者的价值观和利益,行动者包括个人或组织。随后,学者们围绕个人或组织对制度工作的行动者展开了进一步的研究,主要观点归纳如下。

第一,组织中的管理者是制度工作的重要推动者(Lawrence等,2013)。Cloutier等(2016)发现,在公共部门改革中,公共部门管理者就是制度工作的行动者,其中位于上级和下级力量交汇处的中层管理者最为关键;McCarthy和Mena(2020)更具体地探讨了各层级管理者是如何参与到制度工作中去的。

第二,组织中的一线工人具有较高的自由裁量权,他们利用专业知识和自主性为客户提供服务(Durose,2011)。由于管理者对他们的直接影响有限(Teodoro,2014),一线工人也被视为制度工作行动者(Kaine和Josserand,2018)。他们根据实际情况,为管理者革新组织的制度环境提供创新性见解(Durose,2011)。相对而言,当管理者担任制度工作行动者时,组织易发生自上而下的变革;当一线工人担任制度工作行动者时,组织变革方向则是自下而上。

第三,以环保主义者、医生、律师为代表的专业人士也是制度工作行动者(Zietsma和Lawrence,2010;Lawrence等,2013;Scott,2014;Cloutier等,2016)。此类行动者通常是特定领域内高度组织化的群体,可以通过参与集体行动、采取有利的社会地位以及制定理想的实践来影响制度环境。他们通常抵御挑战,能够创造、合法化、维持秩序及管理日常各个方面的知识和实践(Scott,2014),并根据新情况调整角色(Trank和Washington,2009)。但是他们对改革也可能起抵制作用。例如Cloutier等(2016)指出,由于拟议中的改革未能给加拿大医生带来明显益处,他们不关心甚至抵制这项改革。

第四,制度企业家(institutional entrepreneur)也是制度工作行动者(Greenwood和Suddaby,2006)。他们首先归属于追逐利润的“企业家”范畴,但并非一般的企业家,他们对制度环境中潜藏的营利机会高度敏感,具有强大的制度领导力,敢于突破制度壁垒获得收益,并推动所在产业联盟乃至社会的发展(代江虹和葛京,2020)。

第五,处于边缘地位、经常被忽视、“乏力、权利被剥夺、资源不足”(Marti和Mair,2009;Xiao和Klarin,2019)的边缘行动者,有机会接触更多的实践活动,或许更容易放弃现有的制度(Greenwood和Suddaby,2006;Lawrence等,2013)。此类行动者依赖于实验性、不具攻击性的策略,侧重于挑战或诋毁神话和传统、建立临时制度以及跨越制度逻辑。有研究表明,边缘行动者若能与专业人士或精英联合,则会取得更好的效果(Dover和Lawrence,2010)。Sofiane和Innan(2016)依据边缘行动者的特征,提出“加强自身能力建设、扩展制度工作、改变制度环境”的三步法,为其开展制度工作提供指导。

第六,也有个别学者探讨了政府如何通过制度工作改变国家的制度环境。例如,Zara和Delacour(2021)发现,为了推动国家变革,塞尔维亚政府通过修改现有法律、颁布新法律、建立监管机构等形式对变革进行全流程管理,在最大限度上争取国际社会的财政和技术支持。他们还发现,政府在制度变革初期起主导作用,而在后期仅起辅助作用。

综上所述,现有文献通常仅探讨某一类行动者在制度工作中的作用。但是也有学者指出,制度工作的概念实质上是在鼓励学界将关注点从“制度为互动和实践提供指导”转向“制度的意义是由互动/行动建构和推动的”(Hallett和Ventresca,2006)。他们认为,制度工作不仅是少数行动者有目的地设计制度的结果,而且是由嵌入在现有制度和社会结构中的志同道合的行动者通过互动形成的(Czarniawska,2009;Tracey等,2011;Lawrence等,2013)。这些行动者可能处于社会中的不同位置,擅长不同的技能(Campbell,2004),有不同的性格倾向(Perkmann和Spicer,2007)。从这个角度出发,本文认为,现有的制度工作研究忽视了不同类别行动者之间的联动及其对制度工作效果的影响。

(四)制度工作的时点——“何时”开展制度工作

当行动者的利益不被既有制度所满足时,他们可能会打破旧制度、创造新制度;当既有制度能够给行动者带来利益但该制度受到冲击时,行动者则会努力维持既有制度(Oliver,1992;Hardy和Maguire,2008;Chandler等,2019)。更具体地讲,在以下四个时点,行动者倾向于开展制度工作。

第一,当行动者感受到功能压力时。功能压力是指现行制度因功能问题导致行动者绩效不佳,使其感受到压力,从而产生优化制度功能的动机。这是在制度化实践丧失工具价值时出现的一种现象。例如,当组织计划不周、沟通不畅(Cloutier等,2016)或出现负面事件(Mena和Suddaby,2016)而严重影响绩效时,行动者倾向于开展制度工作。

第二,当行动者感受到政治压力时。政治压力源自权力和利益分配格局的变化,会驱使行动者产生改变现行制度的动机,以使制度与政治格局相匹配。这是在制度化惯性的有效性和正当性受到质疑、现有制度框架所受支持力度减弱时出现的一种现象,可能导致去制度化和再结构化(Sandfort,2000)。

第三,当行动者感受到社会压力时。社会压力源自社会规范、预期的变化或社会冲突,它们会导致行动者质疑现行制度的正当性。这是现有惯性的有效性受到威胁、现有秩序的支持力度减弱,或者支撑现有惯性正当性的社会共识变弱时发生的一种现象(Hargadon和Douglas,2001;Zietsma和Lawrence,2010;Wright等,2017)。

第四,当行动者感受到制度矛盾时。制度矛盾主要体现在遵守多种制度逻辑导致制度不兼容的矛盾(Seo和Creed,2002)。例如,跨国公司海外子公司需要同时遵守母公司内部和所在地的不同制度逻辑,这两种制度逻辑之间可能存在冲突(魏江和王诗翔,2017)。

综上所述,个人或组织在感受到功能压力、政治压力、社会压力或制度矛盾时倾向于开展制度工作。但是,有必要从制度工作的触发机制出发进一步剖析上述观点,以增强制度工作作为一个独立理论框架的统合性:首先,功能压力表现为制度功能失效,行动者在现有制度框架中效率低下,导致行动者遵循效率机制,打破以往的制度惯性以维护自身利益;其次,政治压力、社会压力源于现有权力和利益分配格局、现有社会规范、预期的变化以及社会冲突等对行动者的冲击,导致其发现合法性受到威胁,进而在合法性机制的指引下开展制度工作;最后,制度矛盾主要体现为不同类型的合法性难以同时得到保障,即不同合法性机制之间的统合出现了问题,导致行动者需要通过制度工作改变现状。

(五)制度工作的地点——“何地”开展制度工作

在现有文献中,部分学者立足于个体组织,探讨以管理者(Cloutier等,2016;McCarthy和Mena,2020)、一线工人(Durose,2011;Teodoro,2014;Kaine和Josserand,2018)为代表的行动者通过制度工作改变组织内部的制度环境。也有学者着眼于产业联盟,探讨医生、律师等专业人士(Lawrence等,2013;Cloutier等,2016)、制度企业家(Greenwood和Suddaby,2006;代江虹和葛京,2020)、处于边缘地位的行动者(Marti和Mair,2009;Xiao和Klarin,2019)通过制度工作改变产业联盟的制度环境;以及着眼于组织场域,研究行动者通过制度工作推动组织场域制度逻辑的转变(Zietsma和Lawrence,2010)。还有个别学者基于宏大视域,将国家作为分析层次,探讨政府通过制度工作改变国家的制度环境(Zara和Delacour,2021)。

Scott(2014)认为,制度与组织研究中包含六个分析层次,从微观到宏观依次是组织子系统、个体组织、组织种群、组织场域、社会、世界系统。现有制度工作文献所关注的个体组织、产业联盟、组织场域、国家,与Scott(2014)提及的个体组织、组织种群、组织场域、社会基本对应,但是对组织子系统、世界系统这两个分析层次尚缺乏关注。

值得注意的是,组织场域是制度与组织领域特有的中观分析层次,它包含一群相互依赖且拥有共同意义的组织,其秩序源自共同意义而非物理或物质因素,围绕一个问题、一系列产品或服务即可创造一个组织场域(Hoffman,1997)。组织场域通常被界定为“由关键的供应商、原料与产品购买商、规制机构以及其他提供类似服务和产品的组织等聚合在一起,所构成的一种被认可的制度生活领域”(DiMaggio和Powell,1983)。Scott(2014)指出,在理解制度过程和组织现象时,没有任何概念比组织场域更加重要和有用。遗憾的是,目前仅有个别文献关注了这一层面的制度工作问题(Zietsma和Lawrence,2010;Gawer和Phillips,2013)。在数字经济时代,学界和业界都非常关注围绕共同意义聚集在一起的组织所构成的创新/创业生态系统(张超等,2021;朱秀梅和杨姗,2022),不再一味强调组织在物理空间上的聚集。因此,立足于组织场域层次对这些现象进行概念化并展开分析,具有很强的可操作性(李雷和刘博,2020)。

(六)制度工作的策略——“如何”开展制度工作

“如何”开展制度工作是制度工作研究的重点内容,其焦点是制度工作的策略(Lawrence等,2013)。现有文献中存在三种流派,它们之间既有差异,也有一定的关联。

1.创建制度、维持制度和破坏制度的策略

第一个研究流派立足于创建制度、维持制度和破坏制度三个方面,探讨了制度工作的策略(Lawrence和Suddaby,2006)。

(1)创建制度的策略

当现有制度难以为行动者提供其所需要的监管、规范或社会认知支持时,行动者会创建新制度来实现自身利益(Chandler等,2019)。综观现有文献,用于创建制度的策略主要包括政治工作、行动者信念体系重构、意义体系边界变更(Lawrence和Suddaby,2006),它们对应于制度的三大支柱——规制、规范、文化–认知(Scott,2014)。

首先,政治工作是指行动者通过定义、倡导、授权等策略,改变制度环境中的规制性制度(Lawrence和Suddaby,2006)。定义、倡导、授权在正向强化的循环中运作,定义规则是倡导的先决条件,倡导为工作授权提供基础,工作授权反过来又增加行动者定义规则的主动性,这种正向强化循环通常会导致革命性的制度变化。其次,行动者信念体系重构是指行动者通过构建身份、改变规范关联、构建规范网络等策略,改变制度环境中的规范性制度(Lawrence和Suddaby,2006)。三种策略构成正循环,即行动者通过构建身份为改变规范关联奠定基础,而改变规范关联又是构建规范网络的前提条件,规范网络的形成对行动者身份又会起到强化作用(Zvolska等,2019)。最后,意义体系边界变更是指行动者通过模仿、理论化、教育等策略,改变制度环境中的文化–认知性制度(Lawrence和Suddaby,2006)。这是三种平行的策略,它们通过提供有意义和可理解的互动模式来指导行动的信念、假设和框架,由此推动新制度的创建。

(2)维持制度的策略

维持制度受到的关注较少(Scott,2001),主要原因是,制度理论家们长期默认,随着时间的推移,制度功能的延续是理所当然的。事实上,很少有制度拥有如此强大的延续能力,即使是高度制度化的技术、结构、实践和规则,也需要持续的制度工作才能保证其发挥效用(Oliver,1992;Chandler等,2019)。从这个意义上讲,制度维持是一个动态的过程,它根植于相关规范和做法的反复颁布和施行,目的并不是维持现状,而是保证制度能更好地适应变化。通过制度维持,新的做法变得根深蒂固和常规化,不仅不会扰乱而且能与现有制度完美融合。然而,由于行动者有时会维持对其不利的制度(Dover和Lawrence,2010),新的问题开始涌现——为什么被制度环境置于不利地位的行动者不仅遵守制度要求,而且努力维持制度环境?事实上,这里的“不利”是相对性的,是行动者权衡的结果。这意味着,维持制度的工作可能涉及复杂的成本和收益权衡。例如对狱囚而言,接受新的教育会破坏其既定的思维和行为方式,但几乎所有囚犯都会配合,因为这些教育对其走出监狱以后的生活具有积极影响(Fine等,2004)。

制度在一定程度上是通过语言形成的,因此维持制度通常涉及话语(Lawrence和Suddaby,2006;Goodrick等,2020)。行动者主要采用规则型策略和象征型策略:前者如使能工作、监督、威慑,核心逻辑是通过建立并实施确保制度正常运行的规则体系来维持制度;后者如赞扬和妖魔化、神话化、嵌入和常规化,主要通过再现现有的规范和信仰等象征性因素来维持制度。

(3)破坏制度的策略

若利益无法得到保障,行动者就可能采用一系列策略来破坏制度(Hardy和Maguire,2008;Chandler等,2019),此过程被称为“去制度化”。但是,破坏制度有时会被纳入创建制度的范畴,因为致力于创建新制度的行动者可能会无意中破坏现有的规则、实践和技术(Zietsma和Lawrence,2010)。破坏制度的关键在于破坏支持制度的规范、认知和调节机制,这不仅会改变现有的政策和实践,而且会加强利益相关者所遵循的规范(Mena和Suddaby,2016),从而导致政府和非政府行动者的角色发生根本性的改变(Davidson和de Loë,2016),不过失败的破坏可能会加强已有的制度安排(Yngfalk和Yngfalk,2019)。常见的破坏制度的策略有三种:使现有制度与制裁/奖励不再关联,使现有制度与其道德基础相分离,破坏现有制度的假设和信仰(Lawrence和Suddaby,2006)。

上述关于创建、维持和破坏制度的策略可以汇总为表1的形式。

| 创建制度的策略 | ||

| 一级维度 | 二级维度 | 解释 |

| 政治工作 | 定义 | 建立规则体系以赋予行动者地位和身份,或明确行动者的成员资格并在一个领域内创建地位等级 |

| 倡导 | 行动者通过直接的社会劝说来获取政治和监管方面的支持 | |

| 授权 | 一种由政府完成的、旨在通过重新分配公共权力来重建产权规则的工作 | |

| 行动者信念 体系重构 | 构建身份 | 行动者通过努力,引导外部利益相关者对行动者的形象产生重新认知,这种重新认知有助于提升行动者在市场中的竞争力 |

| 改变规范关联 | 重新界定社会实践活动之间的联系以及这些实践活动的道德或文化基础 | |

| 构建规范网络 | 涉及组织间的联系,通过这种联系,新的实践得到规范性认可,并在规范遵守、监测和评估方面形成相关的同类小组 | |

| 意义体系 边界变革 | 模仿 | 行动者将新制度和已获得公认的制度联系起来,由此推动新制度的合法化 |

| 理论化 | 将新制度系统化和简明化,通过说明抽象事物并详述新实践与因果关系,使新制度便于理解及应用 | |

| 教育 | 对受众进行必要的知识和技能培训,以使他们对新制度产生更多认知,尤其是认识到自身能在新制度中受益,从而支持新制度 | |

| 维持制度的策略 | ||

| 一级维度 | 二级维度 | 解释 |

| 规则型策略 | 使能工作 | 设计出便于制度实施的具体措施,使制度所蕴含的思想或内涵在实践活动中更好地发挥效用 |

| 监督 | 通过监测、审计、制裁、激励等措施,抑制违反制度要求的行为,强行维持现有制度的权威和合法性 | |

| 威慑 | 为制度改革设置强制性障碍(包括政治、经济、声誉等方面),使得期望推动改革的个人或组织降低改革意愿,从而保证现有制度得到维持 | |

| 象征型策略 | 赞扬和妖魔化 | 通过阐述关于制度规范的特别正面或特别负面的例子来维持制度 |

| 神话化 | 一种侧重于过去而不是现在的策略,使用这种策略时,行动者努力维持制度规范基础的关键方法是神化某些关键人物的历史 | |

| 嵌入和常规化 | 将制度规范注入个人或组织的日常实践中,通过形成固定惯例或通过培训教育,使制度得以维持 | |

| 破坏制度的策略 | ||

| 一级维度 | 二级维度 | 解释 |

| 使制度与制裁/奖励不再关联 | – | 政府和非政府行动者通过政府机关使奖励和制裁与一些实践、技术或规则不再关联 |

| 使制度与其道德基础相分离 | – | 通过在特定的文化背景下适当地将实践、规则或技术与其道德基础相分离来破坏制度 |

| 破坏现有制度的假设和信仰 | – | 通过破坏现有制度所遵循的假设和信念,使现有制度瓦解 |

| 资料来源:根据Lawrence和Suddaby(2006)的研究整理。 | ||

2.实践工作和边界工作的策略

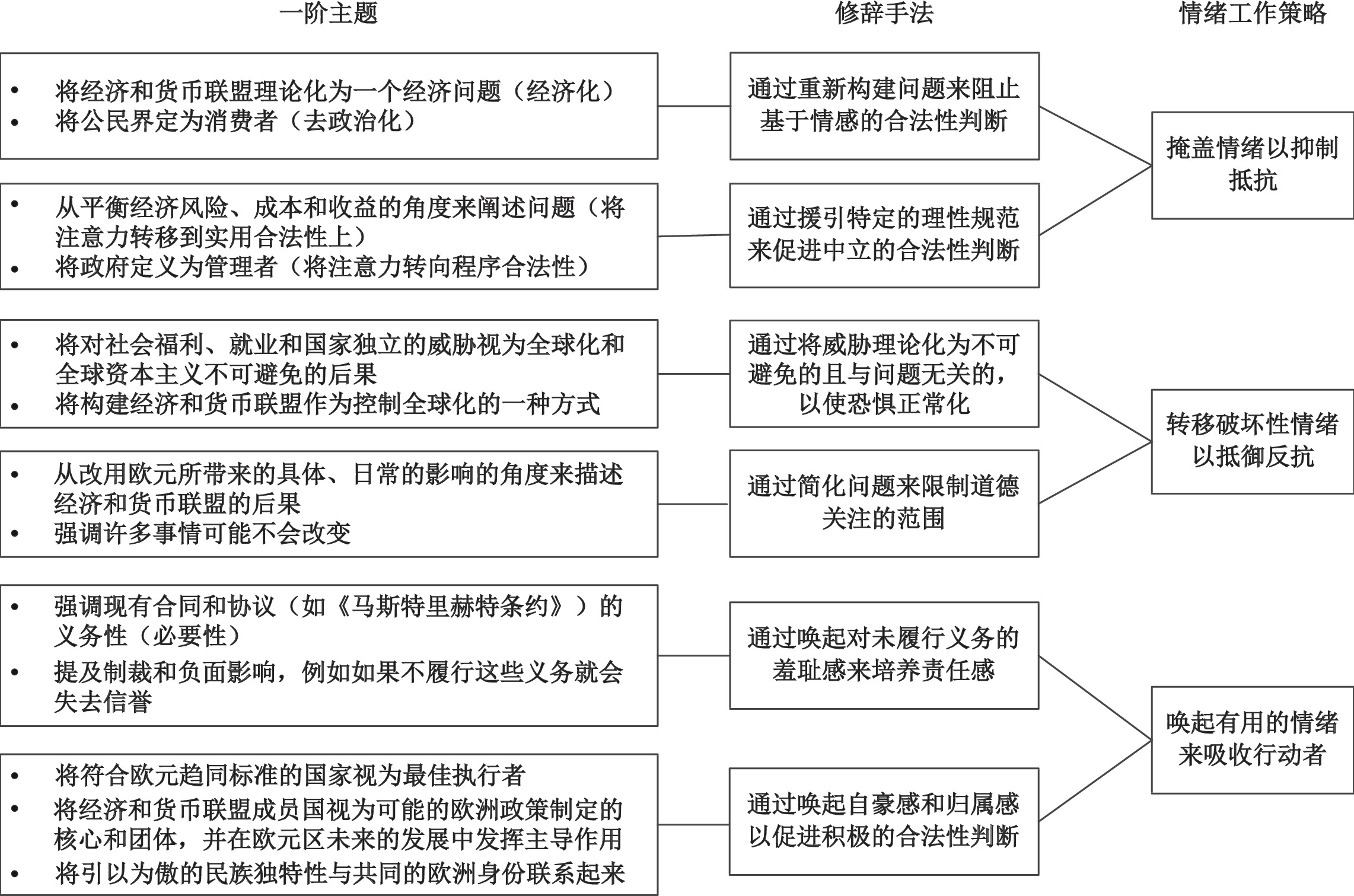

第二个研究流派认为,组织场域中需要交互使用实践工作策略(practice work strategies)和边界工作策略(boundary work strategies),才能完成组织场域的转型(Zietsma和Lawrence,2010)。

一方面,实践是指“共享的行为规则”(Whittington,2006)或“公认的活动形式”(Barnes,2001),而不是活动本身;实践工作则是“致力于创造、维持或破坏实践的制度工作”,在此过程中行动者努力影响外界对成套规则的认可和接受,而不是简单地卷入那些规则;实践工作分为维持实践、破坏实践、防卫实践、创造新实践、促进新实践五个维度,每个维度下又包含更加具体的策略(Zietsma和Lawrence,2010)。另一方面,边界被解释为“人和群体之间的区别”(Bowker和Star,1999;Carlile,2002);边界工作代表了“行动者创造、塑造和破坏边界的尝试”(Gieryn,1999),分为界定场域、突破边界、加强边界、创造边界、跨边界连接五个维度,每个维度下对应不同的策略(Zietsma和Lawrence,2010)。

实践工作和边界工作往复互动,形成过渡条件,推动组织场域中的制度环境由稳定向冲突、创新、再稳定过渡,实现组织场域的制度变迁(见图2)。

3.情绪工作的策略

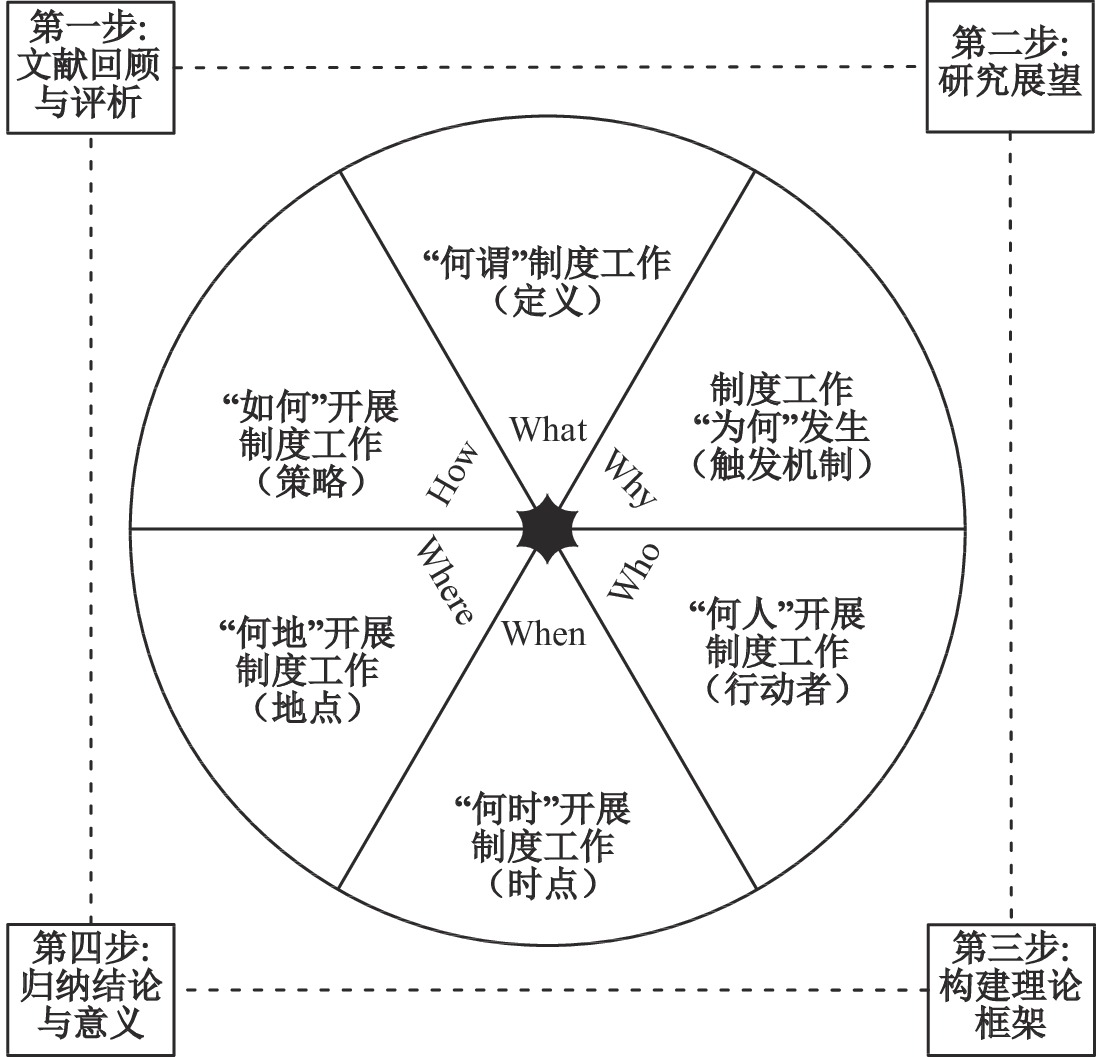

无论是以私人形式还是以公共形式表达的情绪,都被认为是制度或制度过程的重要构成因素(Scott,2014)。例如,Creed等(2014)揭示了“羞愧”作为一种特定的情感,在塑造行动者遵从制度规定的路径时发挥的重要作用;Voronov和Vince(2012)指出,对制度秩序的情绪撤资(emotional disinvestment)是触发制度变革的必要条件;Nussbaum(2003)则从哲学的角度指出,情绪(如恐惧)应被视为“对价值感知的智能反应”和“伦理推理系统的一部分”。还有一些学者展示了组织如何诉诸情绪,如何在沟通中使用基于情绪的修辞策略说服受众采用特定的制度逻辑(Brown等,2012),并使制度变革合法化(Suddaby和Greenwood,2005)。

作为一种社会性或主体间的建构(Fineman,2007),受众的情绪既受到制度的控制,又可以被动员起来影响制度。正如Hudson等(2015)所言,情绪或情绪管理是一种“权力的微技术”(micro-technology of power),行动者可以将其作为一种工具,平衡制度控制,抵抗制度变革,或创建、改造和破坏制度(Lawrence等,2001;Lawrence等,2005;Lawrence,2008)。为明确情绪或情绪管理对于制度的影响,Moisander等(2016)提出了情绪工作这一概念,并将其界定为“通过情绪管理而构建现实和推动事情发生的工具”。作为制度工作的一种形式,情绪工作不仅可以通过规范压力来创造合规性,还可以为行动、认知和情绪创造共享的理解模板。对情绪的规范化和规制化理解是社会实践和结构的组成部分,人们通过这些实践和结构来理解周围的世界并维护社会秩序。因此,在制度化过程中,情绪工作具有规范性和构成性功能。

如图3所示,情绪工作策略主要包括三种,每种策略包含若干修辞手法,每种修辞手法可以被具体化为一系列一阶主题。

4.制度工作策略三种研究流派评析

第一,制度工作策略三种研究流派的关系。Lawrence和Suddaby(2006)基于其对制度工作的原始定义,从制度创建、维持、破坏三个方面出发,对制度工作策略进行刻画,遗憾的是与制度扩散相关的策略不在其中。Zietsma和Lawrence(2010)则关注了实践工作策略和边界工作策略,其中,实践工作策略中涉及的创造新实践、维持实践和防卫实践、破坏实践,与Lawrence和Suddaby(2006)关注的创建、维持、破坏制度的策略相对应,而促进新实践的策略则与制度扩散相关,恰好是对Lawrence和Suddaby(2006)观点局限性的补充。如果说以Lawrence和Suddaby(2006)、Zietsma和Lawrence(2010)为代表的两个流派立足于宏观表象层面对制度工作策略进行刻画,那么,以Moisander等(2016)为代表的流派则基于微观机理层面探讨制度工作策略,他们围绕受众的情绪对制度工作策略进行了探讨,并将此类策略称为情绪工作策略。事实上,制度工作成功与否关键在于外部受众对于制度工作结果的认可度,即外部受众是否认可制度的创建、扩散、维持或破坏,这种认可是一种心理活动,可以归结至受众的情绪层面。据此,本文认为隶属于宏观表象层面的实践工作策略和边界工作策略,最终都要作用于外部受众的情绪,才能推动制度工作的实施,现有文献对此问题尚缺乏关注。此外,目前也鲜有研究将不同的制度工作策略纳入同一个研究框架,探讨其混合作用的效果(Lawrence等,2013)。

第二,制度工作策略与制度要素类型的关系。现有文献均没有深入考虑制度工作策略与制度要素类型的相关性。例如,同一种实践工作策略对于规制性、规范性或文化–认知性制度要素的适用性是否存在差异?如果存在,我们应该如何针对不同类型的制度因素,将此种实践工作策略进一步细化,提出更具科学价值和实践指导意义的实践工作策略组合?

第三,制度工作策略与制度载体的关系。制度要素需要载体来承载、体现、实施、传递和宣扬(Jepperson,1991)。制度的载体包括符号系统、关系系统、活动与人工器物,它们不会采取中立性的传承模式,而是会对制度信息的性质及制度信息被接受的方式产生影响(Scott,2014)。Lawrence等(2013)曾专门强调有必要探讨物质性(materiality)因素对于制度工作的重要性。事实上,人工器物就是物质性因素的一种具体表现形式。基于此,我们需要思考制度工作策略与制度载体具有怎样的关联性。例如,同样是边界工作策略,选用活动为载体与选用人工器物为载体,其表现形式有何差异?这里同样涉及如何制定制度工作策略组合的问题,然而,现有文献对此关注不足。

第四,制度工作策略与“何人”“何时”“何地”的关系。代表“如何”的制度工作策略与“何人”“何时”“何地”等要素之间是否存在关联性?这也是一个关键问题,不但对于丰富制度工作策略的理论积累非常重要,而且直接关乎制度工作的几大要素能否真正统合到“六何”分析框架下。迄今为止,我们对此问题的答案还知之甚少。

第五,制度工作策略的作用效果。现有文献将目光聚焦于制度工作策略本身,通常默认某种策略必然带来相应的结果(如创建制度的策略必然使制度得以创建),很少专门探讨这种“必然的结果”在何种情况下可能无法实现,或者实现了行动者意料之外的结果(Lawrence等,2013)。进而言之,个人或组织开展制度工作的本意是战略性地冲破制度束缚,更加高效地实现自身利益或目标。因此,制度工作策略的作用效果最终应该归结到行动者自身利益或目标能否实现,而不能仅仅停留在制度变迁本身。此外,即使自身利益或目标得到实现,行动者还可能面临新的压力或矛盾,开启新一轮制度工作。在制度工作周期交替过程中或许存在值得探讨的规律,现有文献对于上述现象或问题均缺乏关注。

第六,制度工作策略及其作用效果的研究方法。制度工作策略及其作用效果一般以概念研究、案例研究为主,实证研究非常匮乏。目前,我们既难以把握制度工作策略如何测量,也难以揭示制度工作策略与其结果之间的作用路径。基础测量工具缺位、重要作用路径模糊为丰富制度工作的理论积累制造了障碍。

三、制度工作未来研究展望(一)关于“何谓”

Lawrence和Suddaby(2006)将制度工作定义为“个人和组织为创建、维持和破坏制度而进行的有目的的行动”。此定义存在两点局限:一是未将“制度扩散”纳入其中,无法体现一个完整的制度生命周期;二是未体现出合法性机制与效率机制的辩证统一关系,对于个人和组织有目的的行动能够发生的前提条件考虑不足。这两个局限的存在,导致制度工作的内涵与边界未被清晰地阐述。因此,后续研究需要关注:如何将“制度扩散”纳入Lawrence和Suddaby(2006)对于制度工作的定义,并在该定义中体现出“合法性机制”与“效率机制”的辩证统一关系?

(二)关于“为何”

现有文献认为,行动者不只是按照“在此种情况下采取何种行为是适当的”的合法性机制决定自身行为,也会根据效率机制权衡成本收益后对行为作出选择。合法性机制和效率机制的辩证统一触发了制度工作,两种机制的相对重要性会随着制度工作行动者行为形成的脉络而改变。因此,后续研究有必要对两种机制在触发制度工作过程中的相对重要性及其演化规律进行探讨:何种情况下“合法性机制”更容易触发制度工作?何种情况下“效率机制”更容易触发制度工作?两种机制的共演规律是什么?

现有制度环境及其特征界定了制度工作行动者追求的目的及相关手段(Scott,2001),也就是说,效率机制在合法性机制的制度、历史的脉络中才会具有意义。因此,可以进一步探讨:已经形成的制度环境为制度工作提供了哪些支撑或束缚?与该议题相关的结论对于我国面向新时代,采用继承式创新手段推动制度改革,完善有中国特色的社会主义市场经济体制具有重要的启发意义。

(三)关于“何人”

现有文献通常围绕某一类人(如管理者、一线工人等)或组织(如政府)探讨制度工作的相关问题。然而,制度工作不仅是少数行动者有目的地设计制度的结果,而且是由嵌入现有制度和社会结构中的众多行动者共同互动形成的(Czarniawska,2009),尤其是在大力倡导网络、生态、协同、共生等理念的今天,不同行动者之间的协同对制度工作可能会产生更显著的影响,这是单一行动者力所不及的。因此后续可以关注:不同行动者怎样协同开展制度工作?效果如何?此外,早在2013年Lawrence等就指出,行动者的努力、责任感、道德水平等对于制度工作的结果可能产生影响,但沿此思路进行探讨的文献并不多见,因此后续可以关注:行动者的个人特质对于制度工作有何影响?

(四)关于“何时”

现有文献分散地探讨了行动者面对功能压力、政治压力、社会压力或制度矛盾时,开展制度工作的相关问题。在现实中行动者会同时面对多种压力,此时开展制度工作会更复杂或更不确定。因此,可以关注:面对多种不同的压力时,行动者如何开展制度工作?尤其值得注意的是,在我国社会制度变革和转型过程中,行动者(特别是制度企业家)面对多重制度矛盾应该如何实施制度工作才能既满足制度环境的合法性要求,又实现自身的效率追求?

(五)关于“何地”

制度与组织分析领域主要包括六个分析层次——组织子系统、个体组织、组织种群、组织场域、社会、世界系统(Scott,2014),现有文献尚缺乏与组织子系统、世界系统层次相对应的研究。因此,建议关注:如何立足组织子系统、世界系统分析层次开展制度工作研究?

组织场域是一个重要的中观分析层次,仅见个别学者针对该层次展开研究(Zietsma和Lawrence,2010;Gawer和Phillips,2013),后续有必要加强相关研究。

第一,根据组织场域的结构化程度,可将其分为成熟组织场域和新兴组织场域。成熟组织场域主要体现为“支配性组织间结构的出现”以及“从事同一事业的系列组织中的参与者相互知悉的形成”(DiMaggio和Powell,1983;Lamin和Zaheer,2012)。有学者认为,成熟组织场域中的行动者因较易获益而缺少变革动机,并会把现有制度传递给新参与进来的行动者以起到维持制度的目的;但也有学者认为在成熟组织场域里,持不同意见的行动者由于被压制而被迫保持缄默,其利益和权力容易被忽视,更容易发生制度破坏(李雪灵等,2015)。这些看似矛盾的结论应该如何解释?因此,后续可以关注:成熟组织场域中的行动者倾向于维持制度还是破坏制度?在新兴组织场域中,行动者互动较少,未形成资源联盟且制度基础薄弱甚至空白(Gong和Hassink,2019;Smolka和Heugens,2020)。在这种情况下,行动者往往致力于创建制度以保证组织场域的基本运行(项国鹏等,2011)。但是这些资源匮乏的行动者通过何种途径才能创建制度,其基本范式如何,均值得深入讨论。

第二,在组织场域中处于不同位置的行动者开展制度工作的动机存在差异。如处于组织场域边缘的行动者一般会发起小规模的社会运动,其目的是获取“在位者”把控的资源。“在位者”的动机更为直接,一般是维持制度或通过改变制度而获利。组织场域外的行动者有时也会介入场域内的制度工作,其动机或目的比较复杂(Zietsma和Lawrence,2010;Gawer和Phillips,2013)。因此,后续可以关注:处于组织场域中心位置、边缘位置以及处于组织场域外的行动者开展制度工作的动机有何差异?

第三,数字经济时代打破了地理边界的限制,各界都特别关注围绕某个意义而聚集的组织共同打造的创新创业生态系统。事实上,这种视角与组织场域视角异曲同工,因为组织场域中就包含了一群相互依赖且拥有共同意义的组织。因此,后续可以关注:如何立足于组织场域层次对创新创业生态系统的相关现象进行概念化并展开研究?

(六)关于“如何”

制度工作的策略可以归纳为三个流派,但实施效果如何,根本在于外部受众在情绪上对其是否认可。因此,隶属于宏观表象层面的实践工作和边界工作策略,最终都要作用于外部受众的情绪才能推动制度工作的实施。鉴于此,后续需要关注:实践工作策略、边界工作策略如何影响外部受众的情绪进而推动制度变迁?

制度工作策略并非一个孤岛,行动者往往在综合考虑各个因素后,才会对制度工作策略作出选择。因此,后续需要关注:制度工作相关因素(如制度要素类型、制度载体、行动者特质、制度工作时点、制度工作地点等)对行动者选择制度工作策略有何影响?

现有文献聚焦于制度工作策略本身,对制度工作策略与制度变迁的关系关注不足。Scott(2014)指出,之所以发生制度化和去制度化,是因为某些因素触发了一些机制。其中,基于回报递增的机制对应于规制因素。这意味着,如果行动者按照某一路径发展就会得到奖赏,而向其他路径转换的成本会随着时间的推移而增加。此外,这一机制受到学习效应和协同效应的影响,具有显著的激励作用;基于承诺递增的机制对应于规范因素,它强调“承诺、忠诚或身份”的作用,当行动者们具有相同的价值观时,这一机制将发挥更为重要的作用;基于共同信念日益客观化的机制对应于文化–认知因素,意味着制度在行动者之间达成一定程度的共识后会被采纳,其强调思想观念的作用。与此同时,无论是制度化还是去制度化,都要以符号系统、关系系统、活动、人工器物等载体作为支撑(Jepperson,1991)。因此,后续可以关注:制度工作策略如何遵循不同的机制(基于回报递增的机制、基于承诺递增的机制、基于共同信念日益客观化的机制)对制度变迁(制度创建、制度扩散、制度维持、制度破坏)产生的不同影响?制度载体在其中如何发挥作用?

行动者开展制度工作的目的不仅是实现制度变迁,更是在此基础上达到自身目标。换言之,通过制度变迁形成相对稳定的制度环境之后,行动者或相关主体依托制度环境所提供的制约机制(约束受众意愿或行为的机制,与能否获取合法性相关)和赋能机制(为受众提供引导或支撑的机制,与能否获取外部资源相关),实现自身的利益或目标。因此后续可以关注:在实现制度变迁之后,行动者或相关主体能否遵循制约机制获取合法性进而保证生存?能否遵循赋能机制获取外部资源进而实现发展?两条路径的关系如何?

生存与发展并非一劳永逸,行动者还可能面临新的压力与矛盾,开启新一轮制度工作,然而是什么因素促使制度工作存在多轮次循环?因此,后续可以探讨:行动者通过制度工作达成自身目标后,滋生新压力和新矛盾的机制是什么?

现有文献主要通过概念研究、案例研究探讨制度工作策略及其作用效果,尚缺乏关于制度工作策略的测量工具,以及制度工作策略与其他因素之间关系的实证解释。因此,建议关注:如何开发制度工作策略的量表?如何利用实证研究方法揭示制度工作策略与其他因素(尤其是制度工作策略的结果变量)之间的关系?

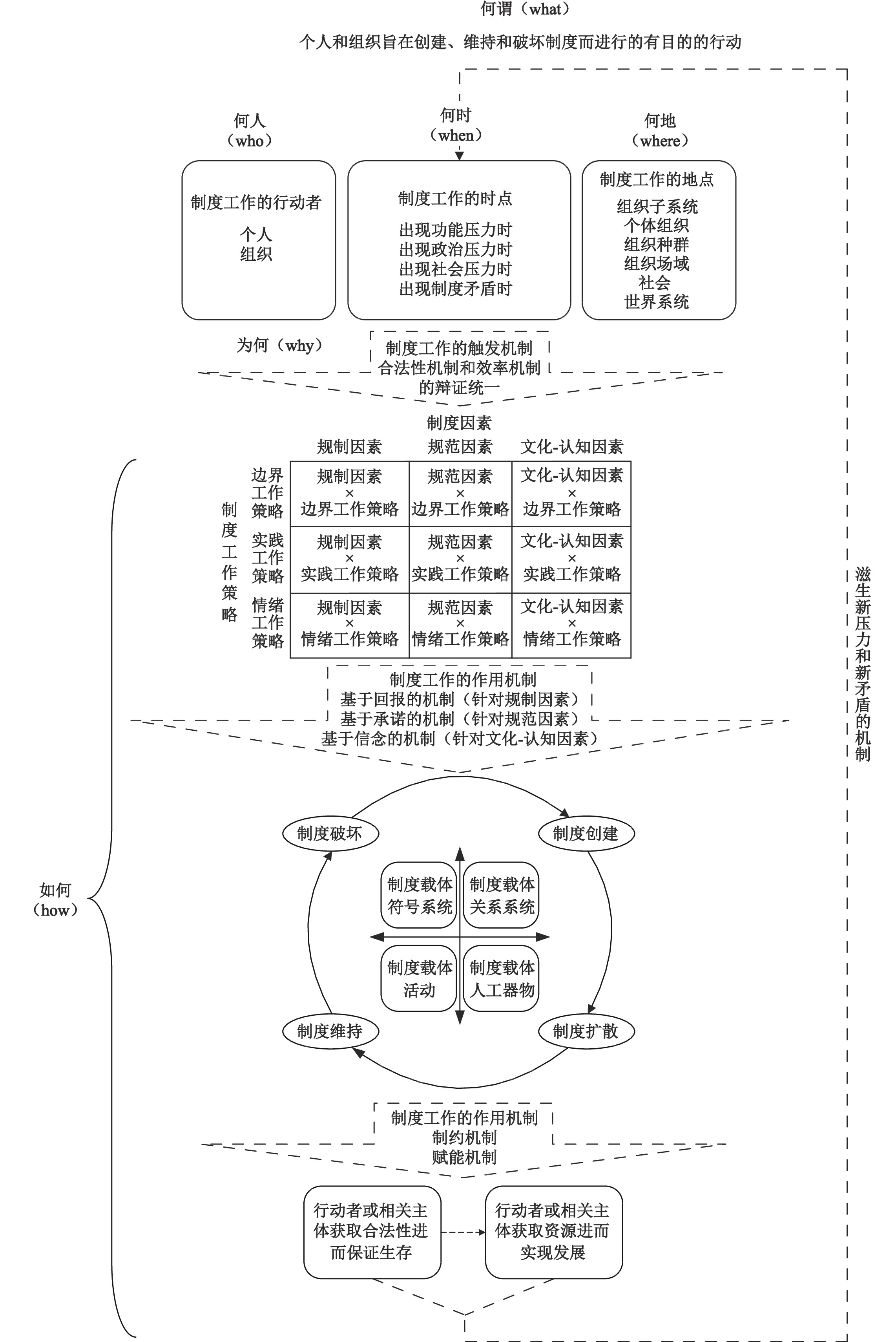

四、制度工作的理论框架综合文献回顾、评析和展望结果,本文构建出制度工作的理论框架(见图4),借以对上文的观点进行综合性阐释。

|

| 注:实线框是可以进一步概念化和测度的因素,虚线或虚线框是解释这些因素之间关系的机制,实线代表这些因素之间的循环。 图 4 制度工作的理论框架 |

如图4所示,该理论框架以“六何”分析框架为基础,由上至下,首先展示“何谓”,此处展示的是Lawrence和Suddaby(2006)给出的定义,后续可参照本文研究展望的相关内容对其加以完善。随后,对“何人”“何时”“何地”进行归纳,其中,“何时”是触发行动者选择相应策略开展制度工作的关键因素,触发机制是“合法性机制和效率机制的辩证统一”,即“为何”。进而,“如何”是重点,现有文献往往将与之相关的因素界定为制度工作策略。本文将“如何”扩展为三个层次:首先,制度工作策略围绕规制因素、规范因素和文化–认知因素,分别遵循基于回报的机制、基于承诺的机制或基于信念的机制,以符号系统、关系系统、活动或人工器物为载体,推动制度变迁。其次,为便于表述,本文对制度变迁进行了较强的理论化处理,将其拆分成制度创建、扩散、维持、破坏四个阶段,依次循环。最后,制度变迁可以导致制度环境的形成,在此背景下,行动者或相关主体一方面会在制约机制的引导下获取合法性进而保证生存,另一方面会在赋能机制的引导下获取资源进而实现发展,前者对后者有促进作用。然而,行动者的生存与发展往往是暂时的,可能会有新的压力或矛盾出现,触发新一轮制度工作。

五、结论与讨论(一)研究结论

本文以“六何”分析框架为基础,遵循“何谓”“为何”“何人”“何时”“何地”“如何”的脉络,对制度工作的定义、触发机制、行动者、时点、地点、策略的现有成果进行回顾与展望,主要得出如下结论:第一,Lawrence和Suddaby(2006)对制度工作的定义接受度最高,但缺乏对于制度扩散的阐释;第二,合法性机制与效率机制的辩证统一是制度工作的触发机制;第三,个人或组织是制度工作的行动者,但现有文献对于不同行动者如何协同开展制度工作缺乏关注;第四,行动者面对压力或矛盾时倾向于开展制度工作,但面对多种压力或多重矛盾时,制度工作的开展方式有待进一步探讨;第五,行动者可以立足组织子系统、个体组织、组织种群、组织场域、社会、世界系统六个层次开展制度工作,其中组织子系统、世界系统两个层次缺乏关注,组织场域层次的研究最为重要,这些研究有待加强;第六,制度工作策略是研究重点,可以归纳为实践工作策略、边界工作策略、情绪工作策略,现有文献对制度工作策略选择的动因与作用效果缺乏关注,相关基础测量工具和实证研究匮乏。

(二)理论意义

第一,有助于拓展新制度理论的内涵和边界。早期的新制度理论由于过度强调制度对于个人或组织的束缚,弱化了个人或组织的主观能动性(Meyer和Rowan,1977;DiMaggio和Powell,1983),导致其在解释个人或组织冲破制度束缚,有意识地破坏旧制度、创建新制度或维持现有制度等现象时,显得乏力(河连燮,2014)。制度工作这一概念的提出为破解上述窘境提供了一条路径,然而,现有研究主要聚焦于制度工作策略,关于制度工作其他因素的研究往往混杂其中,导致我们难以精准地理解制度工作的重要组成要素,也难以系统地把握制度工作的整体研究脉络。为此,本文基于“六何”分析框架,以合法性机制与效率机制的辩证统一为切入点,从制度工作的定义、触发机制、行动者、时点、地点、策略六个方面出发,对相关研究进行梳理、评析和展望,并构建制度工作的理论框架,所得结论可以细化制度工作理论积累的颗粒度,提升其系统性,有助于在一个统合的框架内展开后续研究,便于不同成果之间的对话与整合,进而更加有效地丰富制度工作的理论积累,拓展新制度理论的内涵和边界。

第二,有助于提升新制度理论对于管理学科、经济学科相关研究的适用性。合法性机制与效率机制的辩证统一,不但有助于拓展新制度理论的内涵和边界,而且对于解释在一定的制度环境下“什么是不可能的”和“什么是可能的”均能精准发力(河连燮,2014),进而为学者们基于新制度理论视域更加有效地解决管理学科和经济学科的相关研究问题提供有力的支撑。具体地讲,本文从“何谓”“为何”“何人”“何时”“何地”“如何”六个方面出发揭示了多个研究议题,并构建了制度工作的理论框架(见图4),学者们可以结合管理领域或经济领域的具体实践活动,将这些研究议题进一步细化为科学问题,并在新制度理论的框架内加以探讨解决。

第三,有助于推动我国学者开展制度工作研究。制度工作研究在我国学术界尚处萌芽状态,在国内期刊上发表的专门探讨制度工作的研究成果屈指可数。这一现状凸显了我国学者还没有充分认识制度工作研究的重要性,原因之一是我国学术界对于制度工作现有成果的引进、消化、吸收尚不到位,由此导致我国学者缺乏了解和把握制度工作现有成果的媒介。从这个角度讲,本文的工作可以在某种程度上突破这一局面。

(三)实践启示

第一,认清触发机制,遵循辩证逻辑。行动者要充分理解合法性机制和效率机制的辩证统一是制度工作的触发机制。换言之,行动者不能一味地被制度束缚,在恰当时机应主动开展制度工作,通过改变制度环境实现自身目标;与此同时,行动者也不应忘记,与制度工作相关的意愿或行为必须在已有制度环境下才能发生。也就是说,行动者在开展制度工作时,要充分考虑现有制度环境为其提供的条件或约束,权宜应变地推进相关工作。

第二,明确边界条件,合理选择策略。行动者在选择制度工作策略时,除考虑策略的内涵与特征外,还要明确一些边界条件对于策略选择的影响,主要包括:行动者特质,如行动者的能力、资源、人口统计学特征等;行动者面临的时点,如面对何种压力、强度如何,或面对何种矛盾、复杂性如何;行动者所处的地点,如组织子系统、个体组织、组织种群、组织场域、社会、世界系统等;行动者关注的制度类型,如规制性、规范性或文化–认知性制度;制度依托的载体,如符号系统、关系系统、活动或人工器物。

第三,把握作用路径,理解作用机理。行动者通过制度工作策略实现制度变迁的过程中,应特别关注外部受众的回报是否递增、外部受众对行动者所做出的承诺的认可度是否递增、外部受众是否接受了行动者所倡导的共同信念。随后,行动者应遵循新形成的制度环境所提出的要求,并充分整合新制度环境带来的资源,争取自身利益,实现生存和发展。待新压力或矛盾滋生出来之后,行动者还应选择恰当时点投入新一轮制度工作。

① 新制度理论分为社会学的新制度理论、政治学的新制度理论、经济学的新制度理论三类(

② UTD 24是美国得克萨斯大学达拉斯分校发布的、评估美国商学院前100名研究能力时参考的24种顶级期刊,已经成为全球管理研究领域公认的最具影响力的24种顶级期刊。

③ 从理论上讲,一个完整的制度变迁周期包括制度创建、扩散、维持和破坏。其中,制度创建是指对特定制度安排感兴趣并利用资源来创造新的制度或转变既有制度的行动者的活动,有时也涉及制度在形式上被采纳(DiMaggio,1988;Maguire等,2004);制度扩散比制度创建更进一步,它是指制度要素被行动者整合进其结构和行动之中并产生实际实施效果的过程(

| [1] | 代江虹, 葛京. 制度领导力研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(7): 108–120. |

| [2] | 樊霞, 何昊, 刘毅. 政府制度工作、价值共创与孵化器集群形成机制[J]. 科学学研究, 2021, 39(12): 2179–2190. |

| [3] | 李雷, 刘博. 生态型企业的合法性溢出战略——小米公司纵向案例研究[J]. 管理学报, 2020, 17(8): 1117–1129. |

| [4] | 李雪灵, 黄翔, 申佳, 等. 制度创业文献回顾与展望: 基于“六何”分析框架[J]. 外国经济与管理, 2015, 37(4): 3–14. |

| [5] | 朱秀梅, 刘月, 陈海涛. 数字创业: 要素及内核生成机制研究[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(4): 19–35. |

| [6] | 朱秀梅, 杨姗. 数字创业生态系统研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2022, 44(5): 48–63. |

| [7] | Chandler J D, Danatzis I, Wernicke C, et al. How does innovation emerge in a service ecosystem?[J]. Journal of Service Research, 2019, 22(1): 75–89. |

| [8] | Cloutier C, Denis J L, Langley A, et al. Agency at the managerial interface: Public sector reform as institutional work[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2016, 26(2): 259–276. |

| [9] | Creed W E D, Hudson B A, Okhuysen G A, et al. Swimming in a sea of shame: Incorporating emotion into explanations of institutional reproduction and change[J]. Academy of Management Review, 2014, 39(3): 275–301. |

| [10] | Czarniawska B. Emerging institutions: Pyramids or anthills?[J]. Organization Studies, 2009, 30(4): 423–441. |

| [11] | DiMaggio P. The new institutionalisms: Avenues of collaboration[J]. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 1998, 154(4): 696–705. |

| [12] | DiMaggio P J, Powell W W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J]. American Sociological Review, 1983, 48(2): 147–160. |

| [13] | Dover G, Lawrence T B. A gap year for institutional theory: Integrating the study of institutional work and participatory action research[J]. Journal of Management Inquiry, 2010, 19(4): 305–316. |

| [14] | Durose C. Revisiting lipsky: Front-Line work in UK local governance[J]. Political Studies, 2011, 59(4): 978–995. |

| [15] | Goodrick E, Jarvis L C, Reay T. Preserving a professional institution: Emotion in discursive institutional work[J]. Journal of Management Studies, 2020, 57(4): 735–774. |

| [16] | Greenwood R, Suddaby R. Institutional entrepreneurship in mature fields: The big five accounting firms[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(1): 27–48. |

| [17] | Hardy C, Maguire S. Institutional entrepreneurship[A]. Greenwood R, Oliver C, Sahlin K, et al. The sage handbook of organizational institutionalism[M]. London, UK: SAGE, 2008. |

| [18] | Hargadon A B, Douglas Y. When Innovations meet institutions: Edison and the design of the electric light[J]. Administrative Science Quarterly, 2001, 46(3): 476–501. |

| [19] | Kaine S J, Josserand E. Mind the gap: Grass roots ‘brokering’ to improve labour standards in global supply chains[J]. Human Relations, 2018, 71(4): 584–609. |

| [20] | Kurtmollaiev S, Fjuk A, Pedersen P E, et al. Organizational transformation through service design: The institutional logics perspective[J]. Journal of Service Research, 2018, 21(1): 59–74. |

| [21] | Lamin A, Zaheer S. Wall street vs. Main street: Firm strategies for defending legitimacy and their impact on different stakeholders[J]. Organization Science, 2012, 23(1): 47–66. |

| [22] | Lawrence T B, Leca B, Zilber T B. Institutional work: Current research, new directions and overlooked issues[J]. Organization Studies, 2013, 34(8): 1023–1033. |

| [23] | Lawrence T B, Mauws M K, Dyck B, et al. The politics of organizational learning: Integrating power into the 4I framework[J]. Academy of Management Review, 2005, 30(1): 180–191. |

| [24] | Lawrence T B, Suddaby R. Institutions and institutional work[A]. Clegg S R, Hardy C, Lawrence T B, et al. The SAGE handbook of organization studies[M]. 2nd ed. London: SAGE, 2006. |

| [25] | Mena S, Suddaby R. Theorization as institutional work: The dynamics of roles and practices[J]. Human Relations, 2016, 69(8): 1669–1708. |

| [26] | Meyer J W, Rowan B. Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony[J]. American Journal of Sociology, 1977, 83(2): 340–363. |

| [27] | Moisander J K, Hirsto H, Fahy K M. Emotions in institutional work: A discursive perspective[J]. Organization Studies, 2016, 37(7): 963–990. |

| [28] | Oliver C. The antecedents of deinstitutionalization[J]. Organization Studies, 1992, 13(4): 563–588. |

| [29] | Perkmann M, Spicer A. How are management fashions institutionalized? The role of institutional work[J]. Human Relations, 2008, 61(6): 811–844. |

| [30] | Scott W R. Institutions and organizations: Ideas, interests and identities[M]. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014. |

| [31] | Slager R, Gond J P, Moon J. Standardization as institutional work: The regulatory power of a responsible investment standard[J]. Organization Studies, 2012, 33(5-6): 763–790. |

| [32] | Smolka K M, Heugens P P M A R. The emergence of proto-institutions in the new normal business landscape: Dialectic institutional work and the Dutch drone industry[J]. Journal of Management Studies, 2020, 57(3): 626–663. |

| [33] | Suchman M C. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches[J]. Academy of Management Review, 1995, 20(3): 571–610. |

| [34] | Suddaby R, Greenwood R. Rhetorical strategies of legitimacy[J]. Administrative Science Quarterly, 2005, 50(1): 35–67. |

| [35] | Tracey P, Phillips N, Jarvis O. Bridging institutional entrepreneurship and the creation of new organizational forms: A multilevel model[J]. Organization Science, 2011, 22(1): 60–80. |

| [36] | Voronov M, Vince R. Integrating emotions into the analysis of institutional work[J]. Academy of Management Review, 2012, 37(1): 58–81. |

| [37] | Xiao Q J, Klarin A. Subordinate actors’ institutional maintenance in response to coercive reforms[J]. Journal of Management Inquiry, 2021, 30(1): 24–39. |

| [38] | Zara A, Delacour H. On the fluidity of institutional change: Complex interrelations between multiple types of institutional work during the Serbian transition[J]. Journal of Management Inquiry, 2021, 30(4): 421–437. |

| [39] | Zietsma C, Lawrence T B. Institutional work in the transformation of an organizational field: The interplay of boundary work and practice work[J]. Administrative Science Quarterly, 2010, 55(2): 189–221. |