2022第44卷第12期

消费者行为领域的研究一个一致且显著的特征是关注购买而非消费(Folkes和Matta,2008)。尽管购后消费通常以购买为条件,但购买和消费是两种独立的决策,当产品情境从购前转到购后时,促进产品购买的因素未必会同样有利于产品消费(Sheehan和Dommer,2020;Zhu等,2012),因此,购后消费研究对于消费者行为研究的完整性具有重要意义(Mugge等,2010)。而在购后消费相关变量中,购后使用量是重要的变量之一,这不仅是因为增加消费者的使用量是增加销量和利润的方式之一,更是因为购后使用量与客户满意及客户忠诚密切相关(Folkes和Matta,2008;Ram和Jung,1991;Shukla,2004)。

事实上,消费者在每天的日常生活中都需要做出关于使用量的决定,消费者往往在开始消费产品之前没有数量计划,而在消费的同时决定使用数量(Bagozzi和Edwards,1998),这使得消费者的使用量的决定容易受使用产品时显著的情境条件如商家的营销线索的影响(Zhu等,2012)。本研究关心的是拟人化设计作为一种在购前阶段能够显著提高购买意愿的营销策略(Aggarwal和McGill,2012;Chen等,2017;Nowak等,2009;Rauschnabel和Ahuvia,2014;Waytz等,2014),在购后阶段会对使用量产生怎样的影响?具有拟人化设计的产品会让消费者更愿意多用还是少用呢?

相关研究表明,购后使用量决策会同时受到功能方面特征如质量感知等和情感方面特征如使用产品时的情绪体验等的影响(Folkes和Matta,2008;Gollwitzer,1996)。根据这一观点,一方面,产品的拟人化设计能够增加使用产品时的愉悦体验(Aggarwal,2004),而另一方面,拟人化设计却并不能提升产品质量感知(Yuan和Dennis,2019),甚至,在一些需要专业性的情境下,拟人化设计传递的情感价值可能会对功能价值感知产生负面作用(Argyris,1987;Ashforth和Humphrey,1995;Lewis,2000),因此,拟人化设计对购后使用量的影响取决于不同的产品情境,可能对情感方面和功能方面具有不同侧重程度的产品类型具有不同效果。众所周知,消费者在评价产品时既有实用主义考虑,也有享乐主义考虑(Batra和Ahtola,1991;Dhar和Wertenbroch,2000)。享乐品与体验消费相关,通常与愉悦、兴奋等情感相关,实用品则与工具性、实用性等考虑相关(Dhar和Wertenbroch,2000;Herr等,1983;Voss等,2003)。对于享乐品而言,消费者在购后使用阶段同样也是追求愉悦的体验,拟人化的特征能够增加使用享乐品的情感价值,并且消费越多,情感体验越多,所以拟人化设计对享乐品的购后使用量可能产生积极影响。但是,对于实用品而言,消费者在购后使用阶段更加关注产品的功能特征如质量感知,拟人化设计所表达的情感信息反而可能给质量感知带来负面影响,从而使得消费者降低使用量。另外,拟人化设计能产生作用本质上是由于能够唤起人类图式(Zhou等,2019),增加人们对非人类对象的相似性感知,从而拉近人们与该对象的心理距离,因此,本研究认为心理距离是上述交互效应的中介变量,并且对于享乐品,心理距离正向影响使用量,而对于实用品,心理距离负向影响使用量。

总之,在上述分析的基础上,本研究通过两项情境实验和一项实地实验,具体探究了拟人化设计和产品类型对购后使用量的交互作用及其内在机制,研究结论拓展了购后消费和拟人化理论,并且有助于企业加深对购前与购后营销策略效果的理解和更好地运用拟人化策略。

二、理论依据与研究假设(一) 购后使用量相关研究

消费者每天都在使用各种各样的产品,然而,以往的研究大多集中在产品购买过程上,对产品的使用或使用量如何确定以及所产生的影响知之甚少(Tang等,2022)。了解消费者如何以及为何做出使用数量决定具有重要的实践和理论意义,值得进行科学探究(Folkes和Matta,2008)。营销人员对使用量感兴趣,因为增加产品销量和利润的一种方法是增加消费者的使用量。同时,营销人员还希望能够影响使用量,因为它与提升客户满意度及客户忠诚度有关(Folkes和Matta,2008;Ram和Jung,1991;Shukla,2004)。

影响消费者购后使用量的因素众多,产品特征、个体特征、商家策略等因素都会影响消费者的购后使用量。本研究关注的拟人化设计属于商家的一种营销策略。目前,已有相关研究发现,在购买阶段采取的能够提升购买意愿的营销策略,在购后阶段却可能对使用量产生消极作用。Zhu等(2012)发现,在购买初始阶段能够暗示产品优点的营销线索如牙膏广告中牙齿洁白的笑脸特写,会提高消费者对产品的感知功效,使消费者认为无须使用过多的产品便可以达到自己预期的效果,进而降低单一场合的购后产品使用量。Sheehan和Dommer(2020)发现,尽管商家推出代表身份的产品十分受消费者欢迎,但对于强化身份特征的快速消费品,身份保护效应会使消费者推迟或者避免使用产品,即为了获得产品的占有价值而减少享受产品的使用价值。Tang等(2022)发现,在社会营销活动中,虽然强调稀缺性以减少浪费行为是一种流行的方法,但事实上激发消费者的稀缺心态会导致他们更加自私,减少预期的浪费内疚感,反而会增加他们的使用量。总之,通过上述文献梳理可以发现,服务于产品设计、广告传播阶段的一些营销策略会对购后使用量产生影响,特别是,许多暗示或加强产品优点或强调积极心态的营销策略,在购前阶段会产生积极作用,但对购后使用量却可能产生消极作用。而拟人化设计作为购前阶段被普遍采用的营销策略,会对购后使用量产生怎样的作用,却尚未有研究关注,因此,本研究将对拟人化设计对购后使用量的作用进行探讨。

(二) 拟人化设计和产品类型对购后使用量的交互作用

拟人化是指“赋予真实的或想象的非人类对象与人类相似的特征、动机、意图或情感的倾向,让消费者认为品牌或产品具有人类的特征”(Epley等,2007)。拟人化在广告中通常以视觉线索和言语线索两种不同类型的信息提示出现。视觉线索让观众在一个无生命的对象上看到类似人类的外观(例如,汽车外观上的笑脸,汽车前灯为眼,进气栅为嘴)(Aggarwal和McGill,2007);言语线索通过第一人称叙述引导受众想象与产品等对象的言语互动(例如,“我是洗衣机”)(Wan等,2017)。总之,研究者通过在产品上附加人类特征(例如人类的名字、五官)(May和Monga,2014)或使用第一人称描述(Hur等,2015)来对产品进行拟人化设计。目前,拟人化在社会心理学和消费者行为研究中越来越受到重视(Waytz等,2010),相关领域的大部分研究表明,拟人化会对消费者购买阶段的评价产生积极的影响(Aggarwal和McGill,2012;Chen等,2017;Nowak等,2009;Rauschnabel和Ahuvia,2014;Waytz等,2014)。具体来说,使用视觉或言语描述的拟人化可以唤起人类图式(Epley等,2008),减轻消费者对广告信息的不信任(Touré-Tillery和McGill,2015),并在消费者与品牌信息互动时提高其信心(Chen等,2017),拉近消费者与品牌的关系(Lombart和Louis,2016),最终提升产品评价(Delbaere等,2011;Landwehr等,2011)和品牌偏好(Cimino和Marcelloni,2012)。但是,也有一些研究指出拟人化设计在某些情况下可能会适得其反,对产品评价产生不利影响(Velasco等,2021)。例如,Puzakova等(2013)的研究表明,当品牌遭遇产品伤害危机时,品牌的拟人化会让消费者觉得品牌更加需要对自己的错误负责从而加剧对品牌的负面评价;又如,有研究指出,将奢侈品牌拟人化往往会降低消费者对品牌成熟度的感知,从而导致正面评价减少(Puzakova和Aggarwal,2015);刘笛和王海忠(2017)的研究认为,食物拟人化广告会带给消费者更多的愧疚感从而导致负面的广告态度。上述分析说明拟人化设计并不总是发挥积极作用,拟人化设计的有效性通常受到不同情境和产品类型等因素的影响,本研究也认为拟人化设计对购后使用量可能在不同的条件下产生截然不同的影响。

过去的研究表明,购后使用量决策会同时受到功能方面特征如质量感知等和情感方面特征如使用产品时的情绪体验等的影响(Folkes和Matta,2008;Gollwitzer,1996)。基于此,一方面,对产品进行拟人化设计能够提升消费者的情感体验(Aggarwal,2004),但另一方面,已有研究指出拟人化的产品展示并不能为产品增加任何额外的功能价值,也不会显著提升产品的感知质量(Yuan和Dennis,2019)。因此,本研究认为,拟人化设计对购后使用量的影响需要结合对功能和情感方面的评价具有不同侧重程度的产品类型进行分析。具体来说,消费者对产品的感知有享乐性和实用性之分,消费者的决策往往由产品的享乐性和实用性驱动(Choi等,2020;Okada,2005)。享乐品被定义为能让人在情感和感官上获得美的、享乐的及愉快感受的产品;而实用品则被定义为具有实用属性,能够为消费者带来功能性、工具性价值的产品(Voss等,2003)。换句话说,享乐品帮助消费者最大限度地获得乐趣(例如,糖果),而实用品帮助消费者最大限度地获得实用价值(例如,牙刷)(Dugan等,2021)。

就享乐品而言,在购后使用阶段,使用享乐品的目标也同样是获取享乐体验价值和愉悦的感受。过去的研究表明,拟人化设计能够加深产品和消费者之间的情感联结,能为消费者提供伙伴感、交流的愉悦感以及心理安慰,使两者之间的关系更为紧密(Fournier,1998),并使消费者产生一系列积极的情绪反应(Delbaere等,2011)。而消费者对产品的消费越多,积极体验就越多。并且,拟人化设计使得消费者产生对产品的依恋(Yuan和Dennis,2019),增加自我与品牌联结的感觉(Fazli-Salehi等,2022),而消费产品可以提供一种将产品融入自我的方式(Belk,1988),越多的使用量越可能会增强这种看法(Folkes和Matta,2008)。基于以上分析,本研究认为,对于享乐品,拟人化设计能够增加消费者对产品的使用量,因此得出如下假设:

H1:对于享乐品,相较于非拟人化设计,在拟人化设计的条件下产品的购后使用量更多。

而就实用品而言,使用实用品的目标是获得工具性、功能性价值。拟人化设计并不能为产品增加任何额外的功能价值,也无法显著提升产品的感知质量(Yuan和Dennis,2019)。并且,有研究提出,营销人员与消费者进行沟通时使用表情包,表达更多的情感信息,可能会被消费者认为是温暖的但缺乏能力(Li 等,2019)。事实上,热情和能力通常很容易被认为是具有反向关系的(Aaker等,2010;Wang等,2017)。也就是说,在一些需要专业性的情境中,表达情感会显得能力与可靠性不够(Argyris,1987;Ashforth和Humphrey,1995;Lewis,2000)。因此,拟人化设计在需要凸显产品感知质量的情境中如实用品的使用过程中,甚至会给产品质量感知带来负面影响。而当消费者判断产品的质量较低时,会降低对产品的使用意愿和使用量(Mugge等,2010)。基于以上分析,对于实用品,拟人化设计会减少消费者对产品的使用量,因此得出如下假设:

H2:对于实用品,相较于拟人化设计,在非拟人化设计的条件下产品的购后使用量更多。

(三)心理距离的中介作用

在上述分析中,拟人化设计一方面能够加深产品与消费者之间的心理联结,从而引发更多积极的情感反应,另一方面,可能会因为传递情感而在一些注重专业性的情境中产生负面作用。拟人化设计之所以会产生这些效果,本质上是由于能够唤起人类图式(Zhou等,2019),使得人们在非人类对象上感知到与人类的相似性,并产生情感联结。感知相似性被视为心理距离的维度之一(Liviatan等,2008),因此,如果非人类实体被拟人化,则人们与非人类实体之间的心理距离会减小(Li和Sung,2021)。心理距离指的是一组与人、地点、事件和心理表征相关的主观感受(Trope等,2007)。根据解释水平理论,人们对事件的解释会随着对事件心理距离(时间距离、空间距离、社会距离、真实性)的知觉而发生系统改变,从而影响人们的反应(Spexard等,2007)。在各种类型的距离中,本研究关注的是社会距离,这是指个人与周围其他社会实体(即拟人化的产品)之间的感知距离。综合来看,拟人化设计能够拉近消费者与产品之间的心理距离,从而加深消费者和产品之间的心理联结,带来更多积极的情感反应。

并且,当拟人化设计产生拉近消费者与产品之间心理距离的效果时,消费者对产品的评价与决策可能会因情境的不同而有所不同。研究表明,心理距离会影响人们的感知(Trope和Liberman,2000)和动机(Kivetz等,2006),它对个人的偏好、判断和决策有广泛的影响(Dhar和Kim,2007)。已有关于心理距离的研究普遍认为较近的社会距离能够带来更积极的态度(Back等,2008),但也有一些研究表明,缩短心理距离并不总是能产生正面作用(Giessner和Schubert,2007;Huang等,2013),在不同情境下,缩短心理距离产生的效果可能不同。如有研究发现感知距离和权力感之间负相关,即领导与追随者之间的感知距离越近,追随者推断领导越不具有掌控力(Giessner和Schubert,2007)。同样,有研究也发现感知距离越近越会降低领导者的威望(Huang等,2013)。另外,Park等(2020)的研究表明,对于时尚奢侈品牌,在社交媒体上进行品牌与消费者之间的互动,在拉近心理距离的同时却会导致品牌认知度(即社会认知度、独特性认知度、质量认知度)降低。

因此,拟人化设计虽然能够产生拉近消费者与产品之间心理距离的效果(Li和Sung,2021),但该效果在拟人化设计对购后使用量的影响中,可能在不同的产品类型情境中产生不同的作用。对于享乐品的消费,消费者更加注重情感体验,拟人化设计拉近消费者和产品之间的心理距离,加深消费者和产品之间的情感联结,能够带来更多积极的情感反应,从而带来更多的消费量。所以,对于享乐品,心理距离的缩短会对使用量产生积极影响。据此,提出如下假设:

H3:对于享乐品,心理距离正向影响使用量,并在拟人化设计对产品购后使用量的影响中起中介作用。

而在实用品的消费过程中,消费者更加注重功能性价值,在这类产品的使用情境中,拟人化设计尽管能够拉近产品与消费者之间的心理距离,传递情感价值,却会对产品功能方面的特征如质量感知产生负面影响,从而导致产品使用量的降低。所以,对于实用品,心理距离的缩短会对使用量产生消极影响。据此,提出如下假设:

H4:对于实用品,心理距离负向影响使用量,并在拟人化设计对产品购后使用量的影响中起中介作用。

三、研究设计(一) 实验一:实地实验

实验一的目的是通过在真实的情境中初步探究拟人化设计和产品类型对购后使用量的交互作用,来为后续的实验研究奠定基础。

1. 预实验

研究中采用500ml的漱口水作为实验品进行实验设计,为了确保产品类型和拟人化设计的操控成功,对实验品进行了预实验。研究中直接通过产品的真实外观包装来操控拟人化和非拟人化,以不同的广告语来操控实用品和享乐品,并将代表拟人化设计的图1和代表非拟人化设计的图2,以及表达享乐品广告语的图3和表达实用品广告语的图4,搭配成四种组合贴在漱口水的瓶身上(见图5、图6、图7、图8),分别为拟人化设计的实用品、非拟人化设计的实用品、拟人化设计的享乐品以及非拟人化设计的享乐品。研究中设计了2(拟人化设计:拟人化vs.非拟人化)×2(产品类型:享乐品vs.实用品)组间实验,一共发放了60份问卷,其中每组均为15份问卷。经过对操控检验的分析发现,拟人化组的拟人化水平显著大于非拟人化组[M拟人化组=4.575,SD拟人化组=1.229,M非拟人化组=3.317,SD非拟人化组=1.633,F(1,58)=11.372,p<0.01]。另外,实用品的实用属性水平显著大于享乐品[M实用品=4.573,SD实用品=1.673,M享乐品=3.687,SD享乐品=1.286,F(1,58)=5.296,p<0.05];享乐品的享乐属性水平显著大于实用品[M享乐品=4.487,SD享乐品=1.371,M实用品=3.633,SD实用品=1.592,F(1,58)=4.947,p<0.05]。该结果证明实验操控成功。

|

| 图 1 拟人化设计 |

|

| 图 2 非拟人化设计 |

|

| 图 3 享乐品广告语 |

|

| 图 4 实用品广告语 |

|

| 图 5 拟人化实用型漱口水 |

|

| 图 6 非拟人化实用型漱口水 |

|

| 图 7 拟人化享乐型漱口水 |

|

| 图 8 非拟人化享乐型漱口水 |

2. 正式实验设计

正式实验在北方某所高校以直接进入学生寝室楼的方式进行,所有被试均为女生。实验品发放时间为2020年3月15日到3月21日,共发放了240瓶漱口水。研究中采用通过了预实验的实验品,仍为2(拟人化设计:拟人化vs.非拟人化)×2(产品类型:享乐品vs.实用品)的组间实验。研究者向有意愿的参与者介绍实验并让其知晓在一周后需要完成一份问卷,愿意加入的参与者会随机获得上述四组产品中的一种。参与者拿到漱口水之后,分别被邀请进入四组产品的四个微信群。考虑到参与者可能会忽略使用漱口水,研究者在每天清晨的六点发一则相应漱口水的广告语进行提醒(广告语内容与参与者拿到的产品上的广告语一致),一周后在所有的微信群里发放了问卷,以填写问卷的方式进行拟人化设计和产品类型的操控检验,并获得大家的实际剩余量、个体精神状态、人口统计变量相关信息。关于使用量的测量,为了防止参与者攀比心理等干扰因素的影响,问卷中强调了该剩余量仅是实验要求,具体数值多少并不重要,真实地反映实际情况即可。并且,为了更准确地测量参与者的实际使用量,研究者已经提前在漱口水瓶的侧面贴了刻度条(因为漱口水瓶是不规则的,所以研究者往空的漱口水瓶每次倒入用量杯量的20ml漱口水,并用刻刀在瓶身上刻出刻度,最后在纸条上标注出漱口水瓶身上的刻度线,从而得到刻度条,使得误差比较小)。出于方便考虑,参与者只需根据刻度条填写剩余使用量,最后由研究者用漱口水的初始量(500ml)减去参与者的剩余使用量来获得其实际使用量。并且,由于不同的参与者拿到漱口水和填写问卷之间的时间差有所不同,采用了平均使用量作为因变量(即使用总量/使用天数)。另外,为了防止过去的习惯对漱口水的使用量产生影响,研究中仅选择了完全没有使用过漱口水或者过去偶尔用过几次漱口水但没有形成习惯的个体作为参与者。最终,经过被试一周的使用,在一周结束后共回收到192份问卷,其中,有效问卷共有144份(其中,享乐品拟人化组有44份,享乐品非拟人化组有34份,实用品拟人化组有33份,实用品非拟人化组有33份;无效问卷为被试由于气味刺激的原因未使用或者仅使用过一次该产品以及剩余使用量未填写的问卷)。

3.实验结果

(1)操控检验。数据表明,操控检验成功,拟人化组的拟人化水平显著大于非拟人化组[M拟人化组=4.357,SD拟人化组=1.280,M非拟人化组=3.090,SD非拟人化组=1.320,F(1,142)=34.128,p<0.001]。另外,实用品的实用属性水平显著大于享乐品[M实用品=5.750,SD实用品=1.253,M享乐品=3.971,SD享乐品=1.555,F(1,142)=55.752,p<0.001];享乐品的享乐属性水平显著大于实用品[M享乐品=5.192,SD享乐品=1.259,M实用品=4.614,SD实用品=1.369,F(1,142)=6.970,p<0.01]。

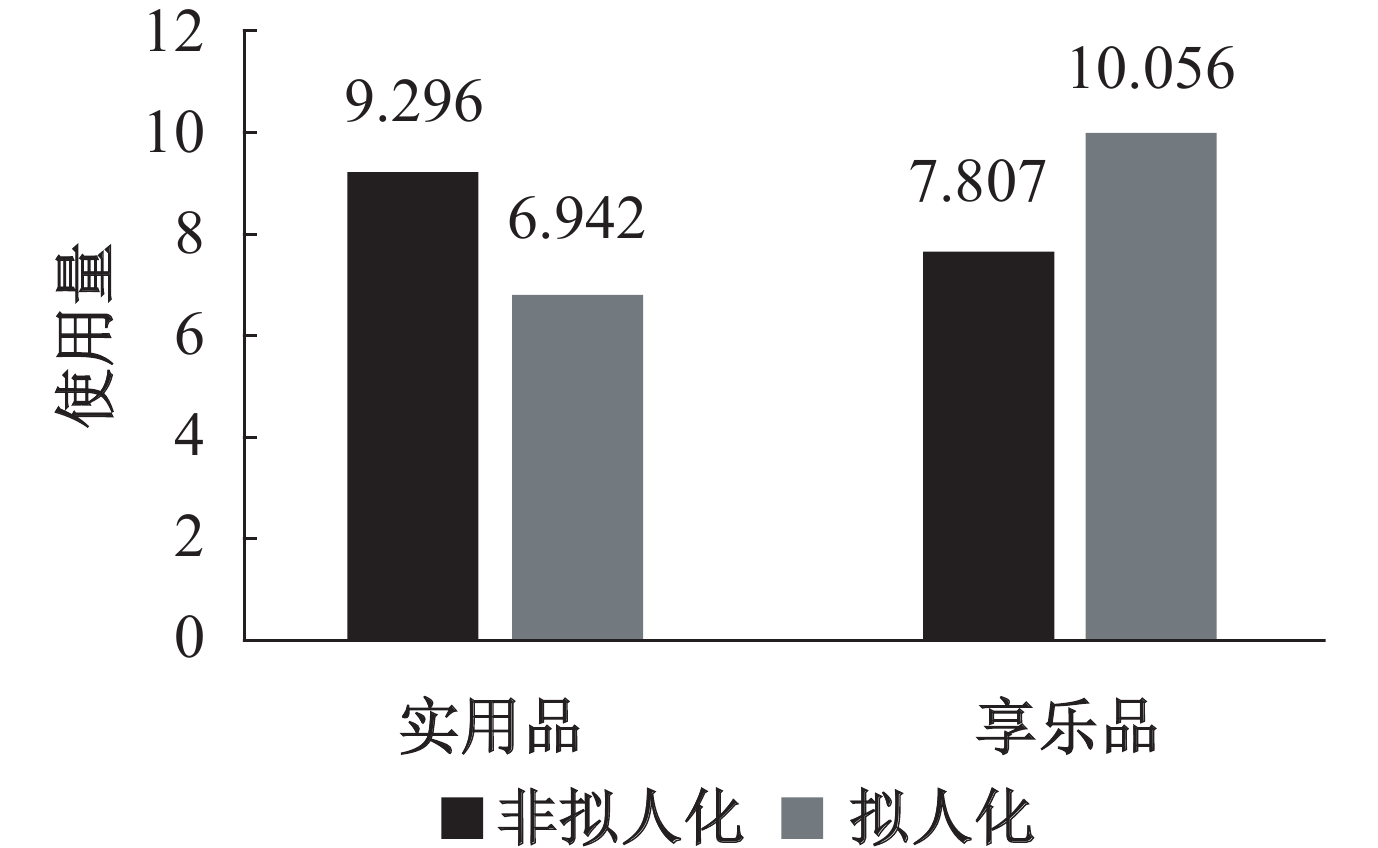

(2)交互效应分析。通过数据分析发现,产品类型和拟人化设计对使用量的影响存在交互作用[F(1,140)=8.441,p<0.01],具体可见图9。对于实用品,非拟人化设计下的使用量显著大于拟人化设计下的使用量[M非拟人化使用量=9.296,SD非拟人化使用量=4.633,M拟人化使用量=6.942,SD拟人化使用量=3.505,F(1,64)=5.417,p<0.05];对于享乐品,拟人化设计下的使用量显著大于非拟人化设计下的使用量[M拟人化使用量=10.056,SD拟人化使用量=6.038,M非拟人化使用量=7.807,SD非拟人化使用量=3.772,F(1,76)=3.621,p<0.05]。

|

| 图 9 拟人化设计和产品类型交互作用下的平均使用量 |

(3)讨论。通过以漱口水为实验品的实地实验,在真实的情境中对拟人化设计与产品类型对购后使用量的交互作用进行了初步验证,证明了假设H1和假设H3,即对于享乐品,拟人化设计条件下的使用量比非拟人化设计条件下的多;对于实用品,非拟人化设计条件下的使用量比拟人化设计条件下的多。该实验借助真实使用情境使得研究结果具有可靠性,这为后续情境实验以及进一步的内在机制探究提供了有力的支持。

(二) 实验二

1.实验设计

实验一已经通过实地实验初步证明拟人化设计和产品类型对产品的购后使用量存在交互作用,但在真实的情境中干扰因素较多,其结果是否稳健有待进一步验证,需要开展实验控制更为严格的研究。因此,本实验通过情境模拟的方式,更为直接地对上述交互作用进行研究。

实验问卷于2020年4月12日到4月17日期间发放,共有171人填写了问卷,其中160份为有效问卷(无效问卷注意力筛选未通过)。其中,75%为女性,25%为男性,平均年龄为27.06岁。本研究通过情境实验来验证拟人化设计和产品类型对购后使用量的交互作用,参考了Zhu等(2012)的研究,让消费者在想象的购后情境中评估预期使用量。实验中选择了消费者在日常生活中十分熟悉的沐浴露作为实验品,以广告中产品的外观(见图10、图11)和广告描述中的人称来操控拟人化和非拟人化,以不同的广告描述内容(见表1)来操控实用品和享乐品。实验采用2(拟人化设计:拟人化vs.非拟人化)×2(产品类型:享乐品vs.实用品)的组间设计,参与者被随机分配到四组当中(每组各40名),想象拥有了该款产品并观看相关产品描述和图片,接着回答产品拟人化操控检验的四个问项(Puzakova等,2013),例如,“它能让我联想到人”和“它拥有自己的思想意识”(1分代表“非常不同意”,7分代表“非常同意”;Cronbach’s α=0.994),以及实用品和享乐品类型操控检验的各四个问项(Voss等,2003),例如,实用品问项为“实用—不实用”(1分代表“不实用”,7分代表“非常实用”;Cronbach’s=0.959),享乐品问项为“愉悦—不愉悦”(1分代表“不愉悦”,7分代表“非常愉悦”;Cronbach’s =0.873),然后让参与者判断拥有了该款产品以后的使用量。为了确保使用量测量的准确性,采用了两种方式进行测量,第一种以询问按压式沐浴露按压次数(1次、2次……6次、6次以上)的方式反映使用量,第二种直接以七级量表的方式询问参与者的使用量(其中1分代表“非常少”,7分代表“非常多”)。最后,参与者还在七级量表的测量中回答了日常沐浴露的使用量(1分代表“非常少”,7分代表“非常多”)以及关于人口统计变量的相关问题。

|

| 图 10 拟人化设计 |

|

| 图 11 非拟人化设计 |

| 拟人化实用品广告描述: “我是一款全新上市的沐浴露。我特含乳清蛋白锁水因子和牛奶精华,在留住肌肤水分的同时,可以去除角质,使得皮肤更加细腻。我来自加拿大冰川口的冰河泥可以深度清洁皮肤,使皮肤更加干净。” |

非拟人化实用品广告描述: “这是一款全新上市的沐浴露。它特含乳清蛋白锁水因子和牛奶精华,在留住肌肤水分的同时,可以去除角质,使得皮肤更加细腻。它来自加拿大冰川口的冰河泥可以深度清洁皮肤,使皮肤更加干净。” |

| 拟人化享乐品广告描述: “我是一款全新上市的沐浴露。我味道香醇、触感柔滑,可以让你拥有婴儿一般的肌肤。我可以给你更多的滋润,让你的全身柔柔嫩嫩,让你的肌肤如丝般柔滑,绽放肌肤的靓丽,让你更加有魅力。” |

非拟人化享乐品广告描述: “这是一款全新上市的沐浴露。它味道香醇、触感柔滑,可以让你拥有婴儿一般的肌肤。它可以给你更多的滋润,让你的全身柔柔嫩嫩,让你的肌肤如丝般柔滑,绽放肌肤的靓丽,让你更加有魅力。” |

2.实验结果

(1)操控检验。数据表明,参与者感知拟人化组的拟人化水平显著大于非拟人化组[M拟人化组=5.219,SD拟人化组=1.452,M非拟人化组=2.175,SD非拟人化组=1.215,F(1,158)=206.824,p<0.001]。另外,实用品的实用属性水平显著大于享乐品[M实用品=4.688,SD实用品=1.459,M享乐品=3.455,SD享乐品=1.068,F(1,158)=37.167,p<0.001];享乐品的享乐属性水平显著大于实用品[M享乐品=5.248,SD享乐品=0.921,M实用品=3.458,SD实用品=1.543,F(1,158)=79.338,p<0.001]。以上结果证明,拟人化设计和产品类型操控检验成功。并且,数据显示两种针对使用量的测量方式的结果高度相关,保证了测量结果的相对稳定性(M按压次数=3.66,SD按压次数=1.659;M量表测量=3.98,SD量表测量=1.578;R=0.849,p<0.01)。

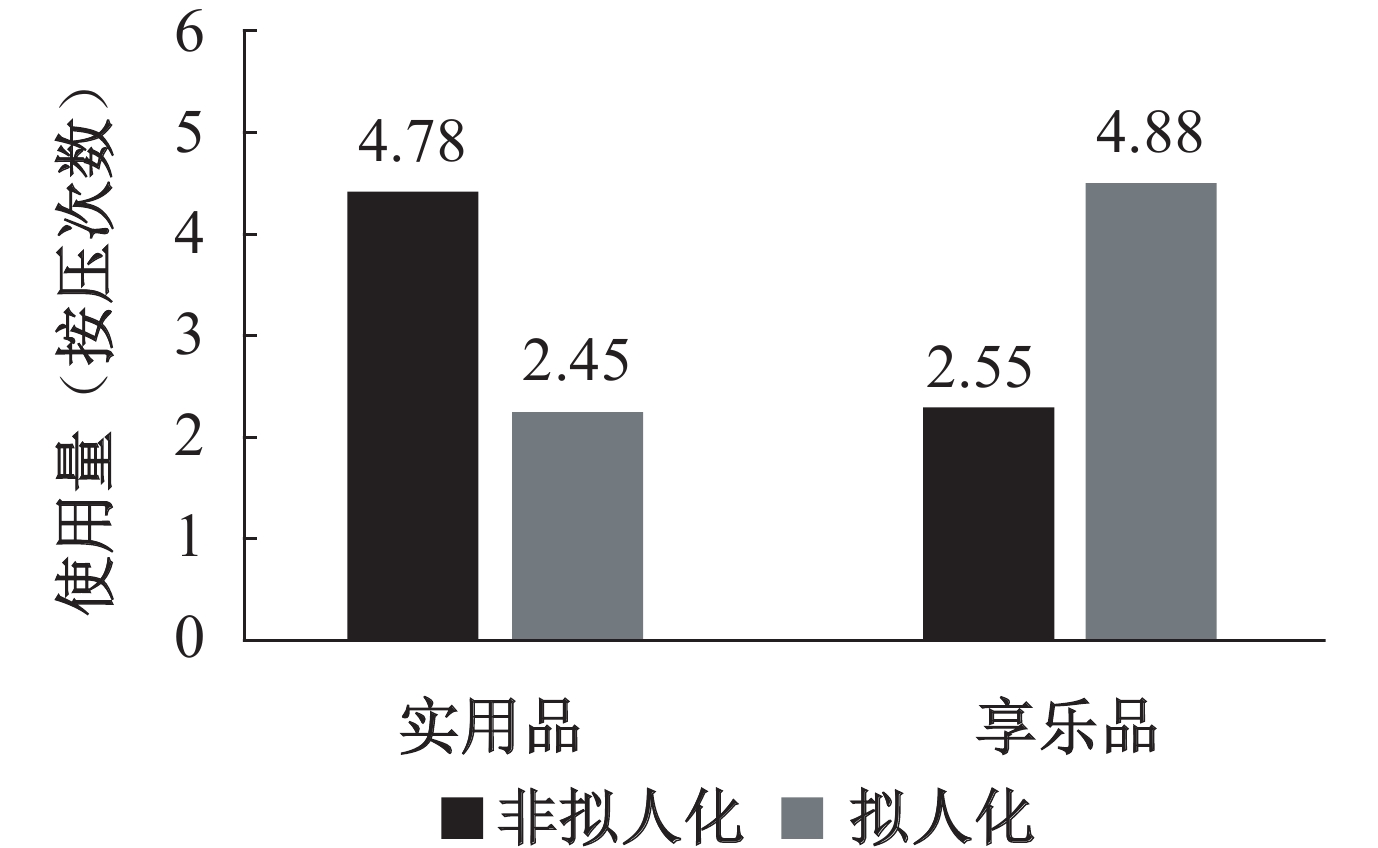

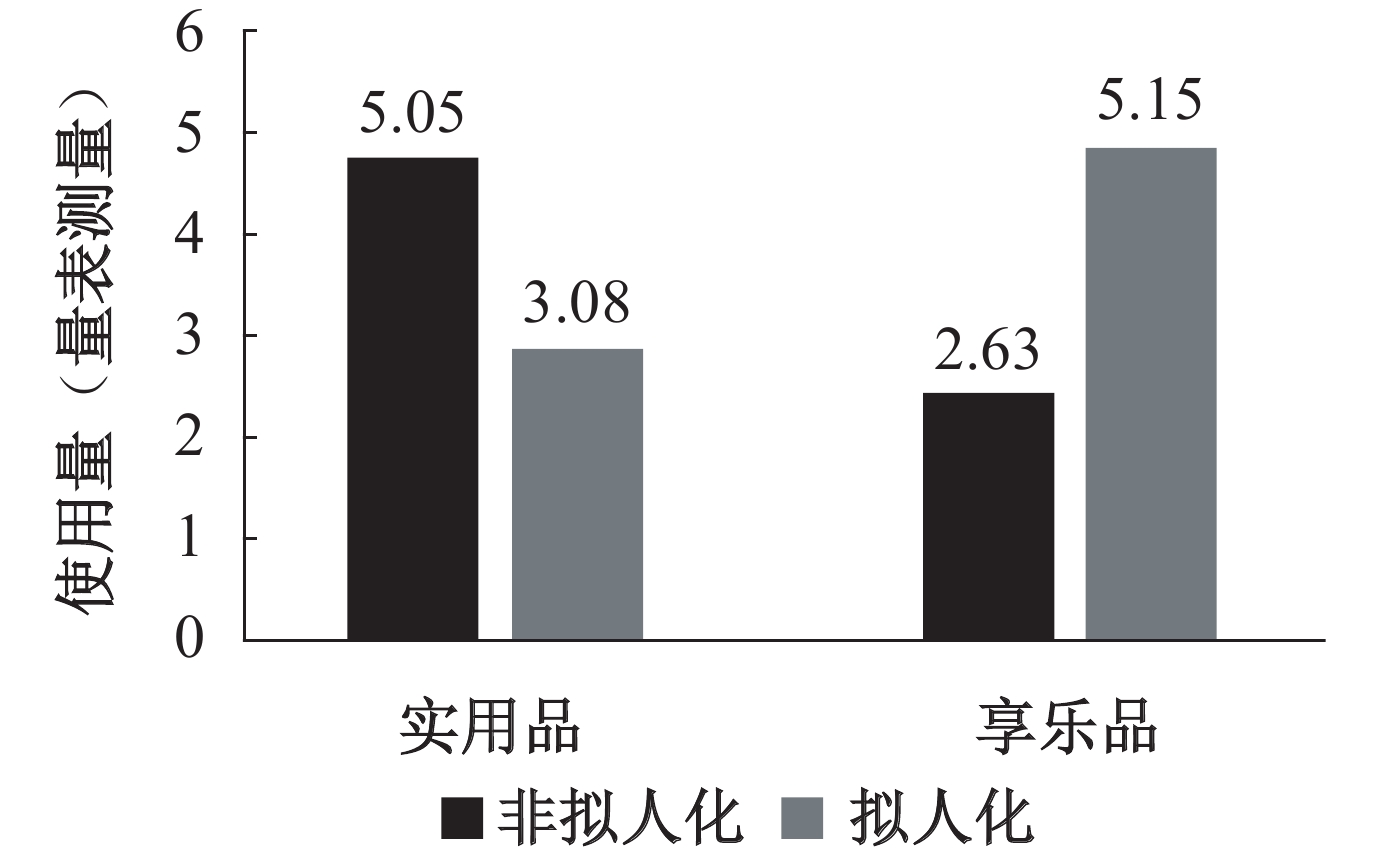

(2)交互效应分析。与假设一致,产品类型和拟人化设计之间存在交互作用[按压次数测量结果:F(3,156)=152.526,p<0.001;量表测量结果:F(3,156)=167.010,p<0.001],具体可见图12、图13。对于实用品,非拟人化设计下的使用量显著大于拟人化设计下的使用量[按压次数测量结果:M非拟人化使用量=4.78,SD非拟人化使用量=1.368,M拟人化使用量=2.45,SD拟人化使用量=0.932,F(1,78)=78.903,p<0.001;量表测量结果:M非拟人化使用量=5.05,SD非拟人化使用量=1.037,M拟人化使用量=3.08,SD拟人化使用量=1.071,F(1,78)=70.204,p<0.001];对于享乐品,拟人化设计下的使用量显著大于非拟人化设计下的使用量[按压次数测量结果:M拟人化使用量=4.880,SD拟人化使用量=1.453,M非拟人化使用量=2.550,SD非拟人化使用量=0.904,F(1,78)=73.794,p<0.001;量表测量结果:M拟人化使用量=5.151,SD拟人化使用量=1.099,M非拟人化使用量=2.632,SD非拟人化使用量=1.192,F(1,78)=97.058,p<0.001]。即假设H1和假设H3再次得到验证。

|

| 图 12 按压次数测量的使用量 |

|

| 图 13 量表询问测量的使用量 |

3.结果讨论

实验二通过情境模拟的研究设计,证明了拟人化设计和产品类型对产品购后使用量存在交互作用,再次证明了假设H1和假设H3,进一步增加了该研究结果的稳健性。但是实验二仅仅以沐浴露作为实验品,对于其他产品,上述交互作用是否存在、结果是否稳定,还有待进一步探究,并且该交互作用的内在机制也需要进一步探究,所以开展了实验三。

(三) 实验三

1.实验设计

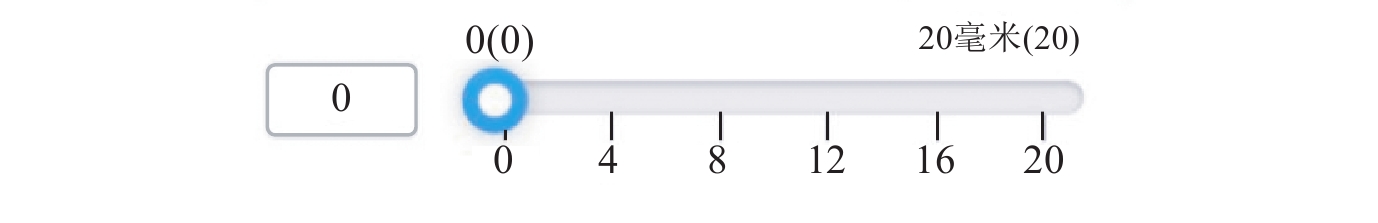

实验一和实验二已经证明拟人化设计和产品类型对产品购后使用量存在交互作用,实验三通过更换实验材料,继续采用购后情境想象的方式进一步探讨上述交互作用的内在机制。

问卷于2020年9月19日到9月22日期间发放,共有180人填写了问卷,其中156份为有效问卷(无效问卷为注意力测试未通过和未完成作答的问卷)。其中,女性占比为78.8%,男性占比为21.2%。研究中采用了日用品中常见的牙膏,同样通过广告中产品的外观和广告描述中的人称来操控拟人化和非拟人化(见图14、图15);以不同的广告描述内容来操控实用品和享乐品(见表2)。研究中设计了2(拟人化设计:拟人化vs.非拟人化)×2(产品类型:享乐品vs.实用品)的组间实验(每组各36名),以测量四组中参与者的牙膏使用量。被试被随机分配到四组当中,实验流程与实验二一致,在拟人化设计和产品类型的操控检验以后回答使用量的测量,并且同样为了确保使用量测量的准确性,也以两种不同的方式进行测量,第一种是以拖动滑动条的方式对使用量的长度进行拖动(0—20mm)(见图16),第二种直接以七级量表的方式询问参与者的使用量(其中1分代表“非常少”,7分代表“非常多”)。接着,被试回答了测量心理距离的四个问项,该测量参照Gunia等(2009)和Galinsky等(2005)的研究进行设计,包括“该产品拉近彼此之间的距离”“内心的贴近”“减少了与该产品的陌生感”等(Cronbach’s=0.902)。另外,考虑到感知有效性是影响使用量的重要因素,也测量了感知有效性的四个问项(Zhu等,2012),例如,“该牙膏的清洁效果很好”(Cronbach’s=0.980)。最后,被试同样回答了日常刷牙次数,并在七级量表的测量中回答了日常牙膏的使用量(1分代表“非常少”,7分代表“非常多”)以及关于人口统计变量的相关问题。

|

| 图 14 拟人化设计 |

|

| 图 15 非拟人化设计 |

| 拟人化实用品广告描述: “我是一款全新上市的牙膏。我富含维C和薄荷精华,营养牙床、强根健齿,保护加倍。我能全面清洁牙齿,深层去渍,使口腔更健康。我给你专业级抗敏感保护,搭配无氟防蛀配方,防蛀固齿更专业。” |

非拟人化实用品广告描述: “这是一款全新上市的牙膏。它富含维C和薄荷精华,营养牙床、强根健齿,保护加倍。它能全面清洁牙齿,深层去渍,使口腔更健康。它给你专业级抗敏感保护,搭配无氟防蛀配方,防蛀固齿更专业。” |

| 拟人化享乐品广告描述: “我是一款全新上市的牙膏。我拥有不一样的口感,给你带来全新味蕾体验。我有清爽的薄荷口味,入口清爽,让你体验缤纷乐无穷。我能让你牙齿炫白笑开怀、清新自信每一天,美白牙齿我更牛。” |

非拟人化享乐品广告描述: “这是一款全新上市的牙膏。它拥有不一样的口感,给你带来全新味蕾体验。它有清爽的薄荷口味,入口清爽,让你体验缤纷乐无穷。它能让你牙齿炫白笑开怀、清新自信每一天,美白牙齿它更牛。” |

|

| 图 16 滑动条测量使用量 |

2.实验结果

(1)操控检验。数据表明,操控检验成功,拟人化组的拟人化水平显著大于非拟人化组的拟人化水平[M拟人化组=4.984,SD拟人化组=1.162,M非拟人化组=2.519,SD非拟人化组=1.500,F(1,154)=131.535,p<0.001]。另外,实用品的实用属性水平显著大于享乐品[M实用品=4.426,SD实用品=1.379,M享乐品=3.405,D享乐品=1.466,F(1,154)=20.051,p<0.001];享乐品的享乐属性水平显著大于实用品[M享乐品=4.821,SD享乐品=1.247,M实用品=3.895,SD实用品=1.585,F(1,154)=16.442,p<0.001]。数据结果显示两种因变量测量方式的结果高度相关,保证了测量结果的相对稳定性(M滑动条=9.38,SD滑动条=2.974;M量表测量=3.98,SD量表测量=1.062;R=0.452,p<0.001)。为了排除刷牙次数对实验结果的影响,参与者回答了过去实际的刷牙次数和拥有该实验品后的预期刷牙次数,结果发现两者显著相关,参与者并没有改变原有的刷牙次数(M实际次数=2.07,SD实际次数=0.470;M预期次数=2.10,SD预期次数=0.465;R=0.795,p<0.001)。

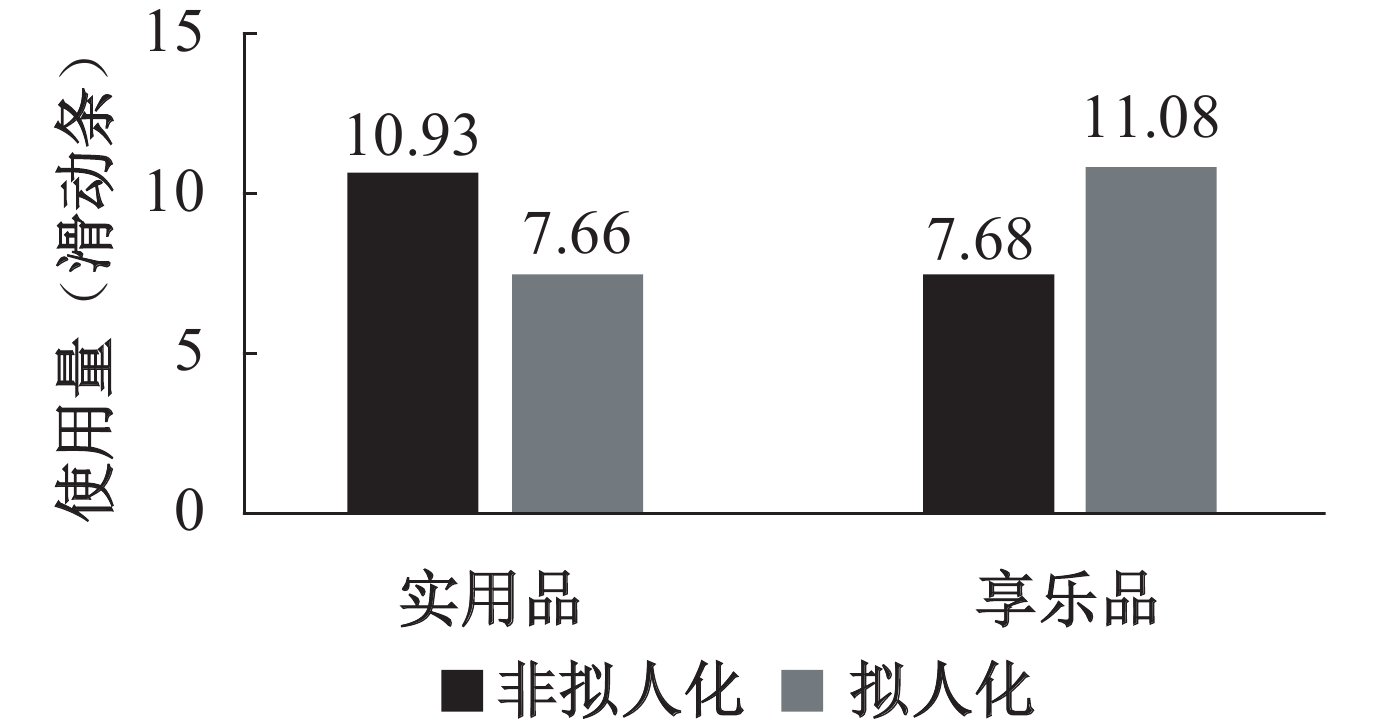

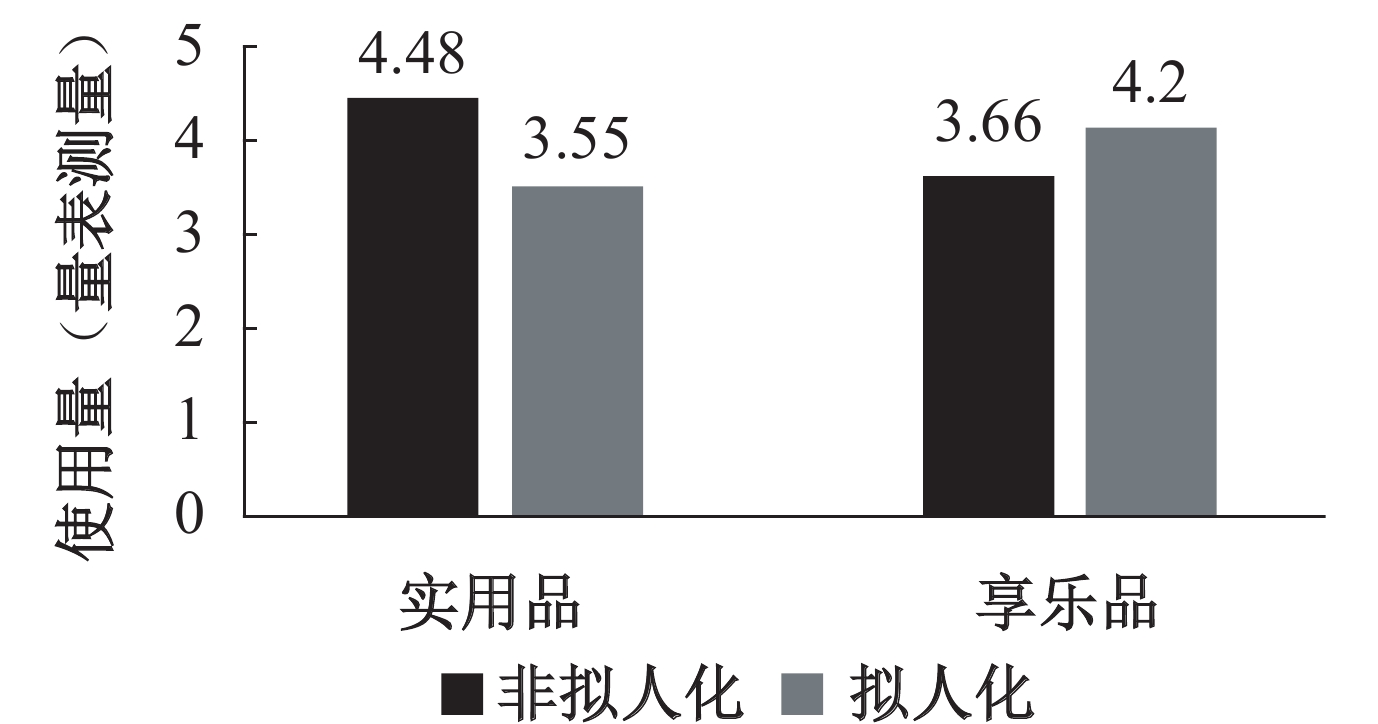

(2)交互效应分析。与假设一致,产品类型和拟人化设计之间存在交互作用[滑动条测量结果:F(3,152)=67.780,p<0.001;量表测量结果:F(3,152)=20.853,p<0.001],具体可见图17、图18。对于实用品,非拟人化设计下的使用量显著大于拟人化设计下的使用量[滑动条测量结果:M非拟人化使用量=10.93,SD非拟人化使用量=2.401,M拟人化使用量=7.66,SD拟人化使用量=1.564,F(1,76)=50.133,p<0.001;量表测量结果:M非拟人化使用量=4.48,SD非拟人化使用量=0.816,M拟人化使用量=3.55,SD拟人化使用量=0.828,F(1,76)=24.528,p<0.001];对于享乐品,拟人化设计下的使用量显著大于非拟人化设计下的使用量[滑动条测量结果:M拟人化使用量=11.08,SD拟人化使用量=2.596,M非拟人化使用量=7.68,SD非拟人化使用量=3.120,F(1,76)=27.333,p<0.001;量表测量结果:M拟人化使用量=4.20,SD拟人化使用量=1.137,M非拟人化使用量=3.66,SD非拟人化使用量=1.169,F(1,76)=4.311,p<0.05]。假设H1和假设H3再次得到验证。

|

| 图 17 拉动滑动条测量的使用量 |

|

| 图 18 量表询问测量的使用量 |

(3)中介作用分析。为了验证心理距离是拟人化设计和产品类型对使用量交互作用的中介变量,采用PROCESS插件的Model 15通过5 000次Bootstrap抽样(Hayes,2012)进行中介分析,以量表测量的使用量作为因变量,结果显示心理距离的中介效应显著(间接效应为0.3087,95%的置信区间为[0.2124,0.4192])。接着,进一步对不同的产品类型条件进行分析,在享乐品条件下,心理距离的中介效应显著(间接效应为−0.2100,95%的置信区间为[−0.3170,−0.1212]),同时线性回归分析显示在该条件下心理距离与使用量显著正相关(t=4.982,p<0.001);在实用品条件下,结果也显示心理距离的中介效应显著(间接效应为0.0987,95%的置信区间为[0.0389,0.1723]),同时线性回归分析显示该条件下心理距离与使用量显著负相关(t=−4.658,p<0.001)。另外,将感知有效性同样作为中介变量进行检验,发现中介效应不显著(间接效应为0.0016,95%的置信区间为[−0.0215,0.0283]),因此排除感知有效性作为替代中介的可能性。

同时,以滑动条测量的使用量作为因变量进行分析,结果同样显示心理距离的中介效应显著(间接效应为0.3720,95%的置信区间为[0.2544,0.5196])。接着,也进一步对不同的产品类型条件进行分析,在享乐品条件下,心理距离的中介效应显著(间接效应为−0.1815,95%的置信区间为[−0.2908,−0.0965]),同时线性回归分析显示在该条件下心理距离与使用量显著正相关(t=4.538,p<0.001);在实用品条件下,结果也显示心理距离的中介效应显著(间接效应为0.1905,95%的置信区间为[0.1135,0.2920]),同时线性回归分析显示该条件下心理距离与使用量显著负相关(t=−4.867,p<0.001)。另外,将感知有效性同样作为中介变量进行检验,发现中介效应不显著(间接效应为0.0165,95%的置信区间为[−0.0124,0.0637]),因此排除感知有效性作为替代中介的可能性。

3.结果讨论

更换实验品之后,拟人化设计和产品类型对产品购后使用量的交互作用依然存在,又一次证明了假设H1和H3,并且实验三同时还证明了心理距离是上述交互作用的中介变量,证明了假设H2和H4。至此,沐浴露和牙膏产品的购后情境想象实验均证实了所有的研究假设。

四、结论与启示(一) 研究结论

本研究探究了不同产品类型和拟人化设计对产品购后使用量的交互作用,通过一系列实验研究发现,对于享乐品,相较于非拟人化设计,在拟人化设计条件下购后使用量更多;对于实用品,相较于拟人化设计,在非拟人化设计条件下购后使用量更多。并且,心理距离在上述效应中起中介作用,对于享乐品,心理距离的缩短会增加使用量;对于实用品,心理距离的缩短会减少使用量。

(二)理论意义

首先,本文拓展了购后行为研究。综观消费者行为研究,绝大多数文章聚焦于购前,关注影响消费者购买意愿和购买决策的因素,即使是购后行为研究也主要集中在购后满意度、再次购买行为、口碑传播等方面,少有文章对消费者的购后使用行为进行研究,仅有少数研究关注到消费者的购后产品使用量问题(Zhu等,2012)。其次,本文也拓展了关于拟人化的研究。目前关于拟人化的研究也主要聚焦于购前阶段,而拟人化设计在购后阶段,尤其是对购后使用量产生的作用鲜有研究关注,并且现有研究普遍认为拟人化设计具有积极作用,本研究则发现尽管拟人化设计能够拉近产品与消费者的心理距离,但这一点却并不总是带来积极效应,对购后阶段的实用品使用量会产生负面作用。最后,本文也丰富了关于心理距离的研究,已有研究主要关注了缩短心理距离的正面作用,本研究发现缩短心理距离并不是在任何情境下都会产生积极影响。

(三)实践意义

本研究的结论可以为企业的产品设计和广告设计提供参考。第一,本研究提醒企业不应该只关注购前阶段的营销策略,也应该关注产品的购后使用行为,这同样会影响消费者的满意度和再次购买率(Folkes和Matta,2008;Ram和Jung,1991;Shukla,2004),对企业的经营绩效和长远发展至关重要。第二,本研究的结论可以为企业正确运用拟人化策略提供参考。根据本研究的结论,企业可以结合产品类型来考虑拟人化策略的运用。比如,对于实用品而言,如果在购前采用拟人化设计,则应该在产品设计上同时尽量突出其功能属性,尽量弥补拟人化设计对质量特征造成的负面影响,避免消费者因此减少使用量;而对于享乐品而言,在突出其享乐属性的同时,可以更加用心地塑造拟人化形象,增加其能够带来的情感体验,以促进消费者对该产品的使用。

(四)研究局限和未来展望

研究局限性主要在于:首先,由于实验一的漱口水实地实验选择的样本主要是在校学生,且都是女生,在样本的选择上比较局限;其次,后续的两项实验均为线上实验,只能测量预期的使用量,比较局限;再者,实验品选择的是漱口水、沐浴露和牙膏,均为个人洗护用品,在产品的范围上存在局限;另外,实验一实地实验的时间为一周,相对比较短,拟人化设计和产品类型对产品购后使用量的交互作用是否会随着时间增强或者减弱还有待进一步研究。

因此,未来可以不断扩大实验品的范围,不局限在个人洗护用品上,进一步探索对于其他类别的产品,拟人化设计和产品类型对使用量是否存在交互作用;未来样本的选择范围也需要进一步扩大,不局限于在校学生;未来的研究还可以进一步延长实验时间,以挖掘拟人化和产品类型的交互作用是否会随着时间的延续增强或者减弱,并且探索该交互作用增强或者减弱背后的原因是什么;另外,未来的研究也可以进一步探索其他个体变量对上述交互作用是否会产生影响。

| [1] | 刘笛, 王海忠. 基于人性本真性的拟人化广告的负面情绪与态度——愧疚感的中介作用[J]. 心理学报, 2017, 49(1): 128–137. |

| [2] | Aaker J, Vohs K D, Mogilner C. Nonprofits are seen as warm and for-profits as competent: Firm stereotypes matter[J]. Journal of Consumer Research, 2010, 37(2): 224–237. |

| [3] | Aggarwal P, McGill A L. Is that car smiling at me? Schema congruity as a basis for evaluating anthropomorphized products[J]. Journal of Consumer Research, 2007, 34(4): 468–479. |

| [4] | Aggarwal P, McGill A L. When brands seem human, do humans act like brands? Automatic behavioral priming effects of brand anthropomorphism[J]. Journal of Consumer Research, 2012, 39(2): 307–323. |

| [5] | Argyris C. Strategy, change and defensive routines[J]. Administrative Science Quarterly, 1987, 32(1): 153-155. |

| [6] | Ashforth B E, Humphrey R H. Emotion in the workplace: A reappraisal[J]. Human Relations, 1995, 48(2): 97–125. |

| [7] | Back M D, Schmukle S C, Egloff B. Becoming friends by chance[J]. Psychological Science, 2008, 19(5): 439–440. |

| [8] | Bagozzi R P, Edwards E A. Goal setting and goal pursuit in the regulation of body weight[J]. Psychology & Health, 1998, 13(4): 593–621. |

| [9] | Batra R, Ahtola O T. Measuring the hedonic and utilitarian sources of consumer attitudes[J]. Marketing Letters, 1991, 2(2): 159–170. |

| [10] | Belk R W. Possessions and the extended self[J]. Journal of Consumer Research, 1988, 15(2): 139–168. |

| [11] | Chen R P, Wan E W, Levy E. The effect of social exclusion on consumer preference for anthropomorphized brands[J]. Journal of Consumer Psychology, 2017, 27(1): 23–34. |

| [12] | Choi J, Madhavaram S R, Park H Y. The role of hedonic and utilitarian motives on the effectiveness of partitioned pricing[J]. Journal of Retailing, 2020, 96(2): 251–265. |

| [13] | Cimino M G C A, Marcelloni F. An efficient model-based methodology for developing device-independent mobile applications[J]. Journal of Systems Architecture, 2012, 58(8): 286–304. |

| [14] | Delbaere M, McQuarrie E F, Phillips B J. Personification in advertising: Using a visual metaphor to trigger anthropomorphism[J]. Journal of Advertising, 2011, 40(1): 121–130. |

| [15] | Dhar R, Kim E Y. Seeing the forest or the trees: Implications of construal level theory for consumer choice[J]. Journal of Consumer Psychology, 2007, 17(2): 96–100. |

| [16] | Dhar R, Wertenbroch K. Consumer choice between hedonic and utilitarian goods[J]. Journal of Marketing Research, 2000, 37(1): 60–71. |

| [17] | Dugan R G, Clarkson J J, Beck J T. When cause-marketing backfires: Differential effects of one-for-one promotions on hedonic and utilitarian products[J]. Journal of Consumer Psychology, 2021, 31(3): 532–550. |

| [18] | Epley N, Waytz A, Akalis S, et al. When we need a human: Motivational determinants of anthropomorphism[J]. Social Cognition, 2008, 26(2): 143–155. |

| [19] | Epley N, Waytz A, Cacioppo J T. On seeing human: A three-factor theory of anthropomorphism[J]. Psychological Review, 2007, 114(4): 864–886. |

| [20] | Fazli-Salehi R, Torres I M, Madadi R, et al. The impact of interpersonal traits (extraversion and agreeableness) on consumers’ self-brand connection and communal-brand connection with anthropomorphized brands[J]. Journal of Brand Management, 2022, 29(1): 13–34. |

| [21] | Folkes V S, Matta S. How much to use? An action-goal approach to understanding factors influencing consumption quantity[A]. Malhotra N. Review of marketing research: Volume 4[M]. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2008. |

| [22] | Fournier S. Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research[J]. Journal of Consumer Research, 1998, 24(4): 343–373. |

| [23] | Galinsky A D, Ku G, Wang C S. Perspective-taking and self-other overlap: Fostering social bonds and facilitating social coordination[J]. Group Processes & Intergroup Relations, 2005, 8(2): 109–124. |

| [24] | Giessner S R, Schubert T W. High in the hierarchy: How vertical location and judgments of leaders’ power are interrelated[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2007, 104(1): 30–44. |

| [25] | Gunia B C, Sivanathan N, Galinsky A D. Vicarious entrapment: Your sunk costs, my escalation of commitment[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2009, 45(6): 1238–1244. |

| [26] | Herr P M, Sherman S J, Fazio R H. On the consequences of priming: Assimilation and contrast effects[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 1983, 19(4): 323–340. |

| [27] | Huang X, Li X P, Zhang M. “Seeing” the social roles of brands: How physical positioning influences brand evaluation[J]. Journal of Consumer Psychology, 2013, 23(4): 509–514. |

| [28] | Hur J D, Koo M, Hofmann W. When temptations come alive: How anthropomorphism undermines self-control[J]. Journal of Consumer Research, 2015, 42(2): 340–358. |

| [29] | Kivetz R, Urminsky O, Zheng Y H. The goal-gradient hypothesis resurrected: Purchase acceleration, illusionary goal progress, and customer retention[J]. Journal of Marketing Research, 2006, 43(1): 39–58. |

| [30] | Landwehr J R, McGill A L, Herrmann A. It’s got the look: The effect of friendly and aggressive “facial” expressions on product liking and sales[J]. Journal of Marketing, 2011, 75(3): 132–146. |

| [31] | Li X G, Sung Y. Anthropomorphism brings us closer: The mediating role of psychological distance in user–AI assistant interactions[J]. Computers in Human Behavior, 2021, 118: 106680. |

| [32] | Li X N, Chan K W, Kim S. Service with emoticons: How customers interpret employee use of emoticons in online service encounters[J]. Journal of Consumer Research, 2019, 45(5): 973–987. |

| [33] | Liviatan I, Trope Y, Liberman N. Interpersonal similarity as a social distance dimension: Implications for perception of others’ actions[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2008, 44(5): 1256–1269. |

| [34] | May F, Monga A. When time has a will of its own, the powerless don’t have the will to wait: Anthropomorphism of time can decrease patience[J]. Journal of Consumer Research, 2014, 40(5): 924–942. |

| [35] | Mugge R, Schifferstein H N J, Schoormans J P L. Product attachment and satisfaction: Understanding consumers’ post-purchase behavior[J]. Journal of Consumer Marketing, 2010, 27(3): 271–282. |

| [36] | Okada E M. Justification effects on consumer choice of hedonic and utilitarian goods[J]. Journal of Marketing Research, 2005, 42(1): 43–53. |

| [37] | Park M, Im H, Kim H Y. “You are too friendly!” The negative effects of social media marketing on value perceptions of luxury fashion brands[J]. Journal of Business Research, 2020, 117: 529–542. |

| [38] | Puzakova M, Aggarwal P. To wink or not to wink? The role of anthropomorphism, power, and gender stereotypes in luxury branding[A]. Diehl K, Yoon C. NA - advances in consumer research volume 43[M]. Duluth: Association for Consumer Research, 2015. |

| [39] | Puzakova M, Kwak H, Rocereto J F. When humanizing brands goes wrong: The detrimental effect of brand anthropomorphization amid product wrongdoings[J]. Journal of Marketing, 2013, 77(3): 81–100. |

| [40] | Ram S, Jung H S. How product usage influences consumer satisfaction[J]. Marketing Letters, 1991, 2(4): 403–411. |

| [41] | Rauschnabel P A, Ahuvia A C. You’re so lovable: Anthropomorphism and brand love[J]. Journal of Brand Management, 2014, 21(5): 372–395. |

| [42] | Sheehan D, Dommer S L. Saving your self: How identity relevance influences product usage[J]. Journal of Consumer Research, 2020, 46(6): 1076–1092. |

| [43] | Shukla P. Effect of product usage, satisfaction and involvement on brand switching behaviour[J]. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 2004, 16(4): 82–104. |

| [44] | Tang H H, Li L, Su S. Experiencing less leads to the use of more: The effect of a scarcity mindset on product usage[J]. Journal of Business Research, 2022, 149: 139–148. |

| [45] | Touré-Tillery M, McGill A L. Who or what to believe: Trust and the differential persuasiveness of human and anthropomorphized messengers[J]. Journal of Marketing, 2015, 79(4): 94–110. |

| [46] | Trope Y, Liberman N. Temporal construal and time-dependent changes in preference[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2000, 79(6): 876–889. |

| [47] | Trope Y, Liberman N, Wakslak C. Construal levels and psychological distance: Effects on representation, prediction, evaluation, and behavior[J]. Journal of Consumer Psychology, 2007, 17(2): 83–95. |

| [48] | Velasco F, Yang Z Y, Janakiraman N. A meta-analytic investigation of consumer response to anthropomorphic appeals: The roles of product type and uncertainty avoidance[J]. Journal of Business Research, 2021, 131: 735–746. |

| [49] | Voss K E, Spangenberg E R, Grohmann B. Measuring the hedonic and utilitarian dimensions of consumer attitude[J]. Journal of Marketing Research, 2003, 40(3): 310–320. |

| [50] | Wan E W, Chen R P, Jin L Y. Judging a book by its cover? The effect of anthropomorphism on product attribute processing and consumer preference[J]. Journal of Consumer Research, 2017, 43(6): 1008–1030. |

| [51] | Wang Z, Mao H F, Li Y J, et al. Smile big or not? Effects of smile intensity on perceptions of warmth and competence[J]. Journal of Consumer Research, 2017, 43(5): 787–805. |

| [52] | Waytz A, Cacioppo J, Epley N. Who sees human? The stability and importance of individual differences in anthropomorphism[J]. Perspectives on Psychological Science, 2010, 5(3): 219–232. |

| [53] | Waytz A, Heafner J, Epley N. The mind in the machine: Anthropomorphism increases trust in an autonomous vehicle[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2014, 52: 113–117. |

| [54] | Yuan L Y, Dennis A R. Acting like humans? Anthropomorphism and consumer’s willingness to pay in electronic commerce[J]. Journal of Management Information Systems, 2019, 36(2): 450–477. |

| [55] | Zhou X Y, Kim S, Wang L L. Money helps when money feels: Money anthropomorphism increases charitable giving[J]. Journal of Consumer Research, 2019, 45(5): 953–972. |

| [56] | Zhu M, Billeter D M, Inman J J. The double-edged sword of signaling effectiveness: When salient cues curb postpurchase consumption[J]. Journal of Marketing Research, 2012, 49(1): 26–38. |