2.广西大学 工商管理学院, 广西 南宁 530004

2.School of Business, Guangxi University, Nanning 530004, China

最近有关“凌晨三四点发信息给员工,早晨七点追问为什么四个小时还不回信息”的话题冲上热搜,这实际反映了当前普遍存在且影响深远的非工作时间电子沟通问题。随着信息技术的发展,工作沟通的方式和途径出现了很大变化,管理者越来越多地依赖如电子邮件、微信、QQ等方式与下属进行沟通(Rosen等,2019)。这种沟通方式的转变使管理者能更方便地联系到工作时间与地点之外的员工,而员工也常常被要求“保证24小时开机”。但是,研究者和实践者均发现,这种超越时空限制的信息沟通以及随之而来的工作超载系列问题不容忽视。让员工随时随地保持与工作的通讯联系,在非工作时间和非工作地点也难以真正从工作中解脱,可能会负面影响员工的家庭和工作(潘清泉和韦慧民,2017),包括产生更多的工作—非工作冲突等(Ferguson等,2016)。但是当前非工作时间领导与下属的工作电子通讯似乎已无法完全避免。为此,领导该如何应对频繁发生的与下属非工作时间的工作电子通讯就成为一个必须思考的重要问题。

来自领导的非工作时间工作电子通讯(work-related electronic communications during nonwork time,WEC_NWT)指领导在非工作时间借助电子通讯技术联系下属进行工作相关问题的安排与沟通。这是一种典型的工作对非工作的边界跨越行为(Ferguson等,2016)。这种边界跨越行为一方面使个体可以超越工作地点与时间的限制,在照顾家庭的同时兼顾工作,促进工作—家庭平衡;另一方面也可能引发工作对家庭的冲突。虽然工作—家庭冲突研究已相当丰富,但正如French和Allen(2020)所指出的,未来的研究还需进一步了解工作—家庭冲突后会发生什么,因为日常的工作对家庭冲突或者家庭对工作冲突所引发的个体反应并不确定。

有研究指出,员工如何看待不合理任务会影响到不合理任务的影响效应(Schulte-Braucks等,2019)。由此来看,来自领导的非工作时间工作电子通讯作为一种工作对非工作的边界跨越行为会对员工产生什么样的影响,还取决于员工如何认知或看待此类行为。正如情绪认知评价理论(cognitive appraisal theory of emotion)(Lazarus和Folkman,1984;Roseman等,1990)所指出的,事件不会直接导致情绪反应,是个体对事件的认知与解释决定了是否会发生情绪反应以及会发生何种情绪反应,可以说认知评价是情绪产生的一个重要前提(Choi等,2011;段锦云等,2011)。

根据情绪认知评价理论,本研究指出,个体对来自领导的非工作时间工作电子通讯的不同认知评价(包括积极与消极认知评价)会使其形成矛盾对立性反应路径,进而影响其后续的情绪反应。被信任感和角色超载均可看作是对事件的感知,个体对工作中所发生事件的认知评价会影响其幸福感(Sonnentag和Ilies,2011;Xanthopoulou等,2012)。幸福感描绘了个体感觉良好的体验,包括最大化的愉悦情感和最小化的负面情感(Reh等,2021;Sonnentag,2015)。工作幸福感(work-related well-being)是个体工作目标和潜能充分实现的心理感受及愉悦体验(张戌凡和席猛,2019),是员工与工作相关的幸福感受和主观体验(Ryan和Deci,2001;颜爱民等,2016)。工作幸福感的一个重要方面就是情感体验,包括较高水平的积极情感和较低水平的消极情感(Zheng等,2015;蔡地等,2020)。来自领导的非工作时间工作电子通讯可以看作是一种工作相关事件,会影响员工的认知进而影响员工的工作幸福感这一情感体验。

另外,并非所有员工接受来自领导的非工作时间工作电子通讯都会产生同样的认知,因此本研究还考虑了工作身份在这一过程中的调节影响。工作身份是个体对工作中自我的一种界定(韦慧民和刘洪,2014),是自我概念的重要构成(田喜洲等,2016),为解释生活提供了一种依据(Vignoles等,2006;田喜洲等,2016),会影响个体对工作相关事件的认知和反应。员工的工作身份可能在领导的非工作时间工作电子通讯引发的矛盾对立性反应路径中产生增强或者缓冲效应。

综上,本研究构建了一个有调节的双中介效应模型,可以更清楚地解释来自领导的非工作时间工作电子通讯为什么以及在多大程度上会影响下属的体验。本研究的主要贡献有以下两个方面:第一,同时探讨了来自领导的非工作时间工作电子通讯对员工工作幸福感的对立性影响效应,更全面地解释了工作对非工作边界跨越对员工工作领域的差异性影响效应。已有研究在探讨非工作时间工作电子通讯的影响效应时更多聚焦于其对家庭产生的负面效应,而较少关注其对工作的影响(张光磊等,2019),即使少数的相关研究也更重视其对工作可能产生的积极影响,而忽视了可能的绩效风险代价,即占用员工本用于非工作领域的资源对组织而言未必是明智之举,反而会通过降低员工工作幸福感而对长远绩效产生负面影响。第二,检验了领导非工作时间工作电子通讯影响效应中员工工作身份的调节作用,有助于调和已有研究关于非工作时间工作电子通讯影响结果的矛盾发现。来自领导的非工作时间工作电子通讯对下属的影响并不确定,可能存在显著的个体差异。本研究基于角色身份这一关注点,更明确地聚焦于工作身份这一与工作领域更直接相关的自我角色定位在领导非工作时间工作电子通讯对员工工作相关领域影响机制中的边界作用。因为工作身份对工作相关刺激可能引发的个体反应有着更为重要的影响(Welbourne和Paterson,2017),是对领导非工作时间工作电子通讯影响效应边界条件更细化的拓展,同时,本研究引入工作身份探讨也是对当前组织领域关注个体身份观的积极响应。综上,本研究将促进对非工作时间工作电子通讯这一工作对非工作边界跨越行为效应机制更全面细致的理解。

二、理论基础与研究假设(一)非工作时间工作电子通讯与员工的工作幸福感:经由被信任感的提升路径

来自领导的非工作时间工作电子通讯可能引发的个体情绪反应在很大程度上受到个体对这一行为事件认知评价的影响。根据情绪认知评价理论,压力源会激活个体的认知系统,促使个体对该压力源进行认知评估,包括对自己可能的威胁或者挑战,进而产生特定的情绪反应和态度行为反应(Dewe,1991;李志成等,2018;严瑜等,2014)。感知被信任(felt trust)或者被信任感(feeling trusted)是指个体对互动方对自己行为风险承担意愿的感知(Lau等,2014,2007),是对自己是否被互动方所信任的一种认知(孙利平等,2018)。员工感知被上级信任意味着员工感知到了上级愿意承担自己行为可能的风险(Baer等,2015;陈晨等,2020),如感知上级赋予自己一项对上级或组织特别重要的任务,就可能产生被上级信任感知。领导信任下属的一个重要表现就是对下属更多的倚重,包括更多的工作要求和更高的忠诚要求(王红丽和张筌钧,2016)。领导对下属的信任对下属态度和行为的影响更多地通过下属对该信任水平的感知而产生,而这种感知往往由与领导互动中的外在线索或者刺激引发。领导安排重要的工作任务或者更多的工作会让下属感受到领导的倚重,但工作时间之内的任务安排相对而言更易被认为是“应该”的,而工作时间之外的领导任务安排,如来自领导的非工作时间工作电子通讯,则更可能被归于“额外”安排,更体现出额外的工作要求以及忠诚要求。因为忠诚的下属对领导更具责任感,并主动在行动上自我奉献和为领导付出额外的努力(周浩,2021)。基于此,来自领导的非工作时间工作电子通讯可能让下属感到领导倚重自己,让自己在规定的工作时间之外承担更多的工作要求和忠诚要求,从而感知到被领导信任。

研究表明,个体的认知评价会显著影响主观情感体验(原琳等,2011)。情绪认知评价理论指出,不是事件本身而是对事件的评价,决定了个体会产生什么样的情感(Roseman等,1990)。对事件的评价会成为个体对该事件情感倾向的基础。下属可能会将来自领导的非工作时间工作电子通讯评价为有益的,从而形成较积极的情感。根据关系研究者的发现,工作关系是帮助个体成长的能量之源,能够支持个体成长并实现有意义的工作、积极情绪以及幸福追求,积极的工作关系可以为个体提供“令人振奋的精神支持”(Colbert等,2016)。在众多不同类型的工作关系中,领导—下属关系尤为重要。中国背景下的工作关系有其不同于西方的特色。根据黄光国(1991)的“人情面子模型”,工作场所的人际关系属于混合性关系,既有工具性成分(相互配合以完成工作任务),又有情感性成分(产生于工作中和工作外的互动)。中国背景下上下级关系(supervisor-subordinate guanxi,SSG)的发展同样产生于工作中和工作外的互动。来自领导的非工作时间工作电子通讯便利地提高了互动频率,也可能增强领导与下属的关系,而关系的一个重要反映就是信任水平。感知被信任是影响员工态度和行为的重要因素,包括让员工产生积极的意愿和行为(Brower等,2009)。下属感知到领导对自己的倚靠与重视,会增强被领导信任感,从而感知到领导对其个人及其组织地位的认同,这是让下属意识到自身价值的很重要方式(王红丽和张筌钧,2016),也能让下属感到在领导心目中自身能力或者人品得到了肯定(陈晨等,2020)。这种自身价值感有助于提升员工的工作幸福感,即促进员工对于自己工作目标和潜能得以充分实现的积极心理感受和愉快体验(Reh等,2021;张戌凡和席猛,2019)。

可以说,在中国文化背景下,领导对下属的信任被下属感知到可能有着更为独特的意义。在中国的关系文化背景下,下属可能更看重与领导的关系维持,也更看重和投入维持与领导的关系所需履行的角色责任和要求。工作任务与要求,甚至在非工作时间去完成所谓规定的工作时间之外的“额外的”工作安排,也可能是下属特别关注的,因为这更能体现出下属的自我奉献和忠诚,成为维持组织中上下级关系的基础。研究表明,支持性关系可以通过促进参与而帮助个人成长,进而提高个人的幸福感(Fredrickson,1998)。员工在组织中得到更多的信任和重视,将会体验到自己的重要性,从而可以增强幸福感(张戌凡和席猛,2019)。有研究者强调,更融入社会以及与他人有更多的支持和回报关系的个体,拥有更高水平的主观幸福感(Uchino等,2004)。根据亲密关系理论,高质量的关系表现为双方感觉紧密相连,双方都能向对方表露自身的重要问题并能收到对方的回应,而这些都能让人产生积极情绪(Ryan和Deci,2001)。帮助他人可以强化人们在其所重视的人心中的核心个人身份,这会让人产生积极情绪(Grant等,2008),并让员工感知到工作是有意义的。Colbert等(2016)指出,基于人际关系考虑而给予同事非正式机会,即在工作外被赋予的额外机会,会增加员工的工作意义。随着积极情绪成为员工蓬勃发展的重要组成成分,工作中的友谊也被认为是推动员工迈向幸福的关键因素(Bove和Johnson,2001)。为此,被领导信任更能提高下属的工作幸福感。基于上述逻辑,接受来自领导的非工作时间工作电子通讯可能会让员工感觉是对领导的一种帮助,而领导往往是员工心目中的重要他人,这会让员工产生对工作的积极情绪。并且基于关系视角考虑,来自领导的非工作时间工作电子通讯也会激发员工被领导信任的高质量关系认知,进而提升员工的工作意义感,带来更高水平的工作幸福感。基于此,本研究提出以下假设:

H1:来自领导的非工作时间工作电子通讯会通过增加下属的被信任感而提升下属的工作幸福感。

(二)非工作时间工作电子通讯与员工的工作幸福感:经由角色超载的削弱路径

情绪认知评价理论指出,个体处于压力情境时,会先评估这一压力情境或者压力事件可能带给自己的挑战或威胁,进而产生相应的情绪和态度反应(Lazarus和Folkman,1984;李志成等,2018)。对于来自领导的非工作时间工作电子通讯,个体如果评价其是对自身目标或者利益的一种威胁或损害,则可能产生负面情绪反应。French等(2020)强调,来自领导的非工作时间工作电子通讯可能给下属带来冲突性的工作和家庭需求,使其难以满足或完成工作和家庭两个角色的预期活动,产生工作—家庭冲突。个体试图满足工作和家庭角色的矛盾性要求可能会导致其陷入一种不良状态,并要做出是否以及如何跨越工作与家庭边界的决策(Ashforth等,2000),以上这些都需要努力,是要消耗时间、情感或者基于能量的资源的(Edwards和Rothbard,2000)。研究指出,工作中的电子邮件要求经常使员工产生超载感(Rosen等,2019),因为员工阅读和回应电子邮件以及事后重新将注意力集中到之前的活动中都需要认知努力,并且就员工而言及时接收和回复工作相关电子邮件的自我控制感是很低的,因为电子邮件的“异步性”特征使得信息可以在任何时间发布,这对信息接收者来说是一个不易忽视和随时可能发生的潜在打扰性通信要求,造成额外的工作(Barley等,2011),也正是因为如此,个体对普遍存在的工作相关电子邮件产生超载感。

有研究指出,工作之后的活动能够让员工补充能量和认知资源,恢复精力以再投入后续工作(Van Hooff等,2006)。但非工作时间工作电子通讯使员工在工作之后也无法得到有效恢复。Rosen等(2019)指出,相比没有电子邮件分散注意力,管理者经历较高的电子邮件要求时感觉要完成的事更多,因为阅读和回复电子邮件会分散注意力,要求将资源从其他活动转移过来。照此看,来自领导的非工作时间工作电子通讯也会让下属经历资源转移和注意力分散,体验到有更多事要做,并且将注意力转回原来的非工作活动也需要耗费资源(潘清泉和韦慧民,2017),从而更可能体验到角色超载。角色超载(role overload)是指个体因缺乏足够的资源去顺利完成所承担的各种角色要求而产生的一种角色压力感知(Peterson等,1995;李晴蕾和王怀勇,2018)。长期处于角色超载状态意味着员工难以实现自身多重角色的平衡。非工作时间工作电子通讯意味着工作对非工作的边界跨越,往往造成员工难以照顾好家庭,即工作影响了家庭角色,可能导致员工对工作的不满意。French等(2020)指出,当工作和家庭的要求不相容,个体难以满足或完成两个角色所期望的活动时,工作—家庭冲突就发生了。工作—家庭冲突事件会消耗心理资源,会让个体感觉疲惫,并且工作—家庭冲突事件累积会减少个体恢复和回到正常功能水平的机会。可见,随着非工作时间工作电子通讯的增多,个体可能会缺乏有效的恢复,从而产生角色超载感。

角色超载对于个体的工作相关态度和行为均可能产生重要影响(韦慧民和鲁振伟,2017)。Quah(2014)发现,角色超载知觉会降低生活幸福感。有研究发现,对于员工而言,电子邮件超载是一个压力源,可能会影响个体的幸福感(Brown等,2014)。个体的任务被电子邮件中断后要花时间恢复,重新将注意力聚焦到原先的任务上,这可能有害于员工的幸福感(Russell等,2017)。还有实证研究发现,个体在非工作时间能够从工作中解脱会有更高的幸福感(Sonnentag和Fritz,2007)。可见,工作相关电子邮件可能让员工产生超载感,进而影响幸福感。依此逻辑,来自领导的非工作时间工作电子通讯也可能增加员工的角色超载感知,影响员工的工作相关幸福感。情绪认知评价理论指出,个体对所面临的压力情境会进行初评与次评两个阶段的认知评估(李志成等,2018)。在初评阶段,个体评估来自领导的非工作时间工作电子通讯是对自己的一种损害或者威胁,产生角色超载感,并且这会进一步影响其次评阶段。个体在次评阶段感知自身没有足够应对此情境的资源与能力,则负面情绪加重或者积极情绪降低,如工作幸福感下降。基于此,本研究提出如下假设:

H2:来自领导的非工作时间工作电子通讯会通过提高下属的角色超载而降低下属的工作幸福感。

(三)工作身份的调节作用

个体对来自领导的非工作时间工作电子通讯初评其可能产生的损害与威胁,并次评自身可以用来应对的资源与能力(Dewe,1991;严瑜等,2014),这一评估和情境解释过程可能受到工作身份的影响。工作身份(work identity)是个体对工作中自我的定义(韦慧民和刘洪,2014),是个体自我概念的一个重要构成部分(田喜洲等,2016)。工作身份可以作为一种概念和资源,用于对自身所处情境的解释(韦慧民和刘洪,2014)。身份理论(identity theory)(Stryker和Burke,2000)也指出,工作身份可以作为一种调节器发挥作用。有研究强调,工作身份与工作相关事件引发的个体反应有更紧密的联系(Welbourne和Paterson,2017)。因此,本研究在探讨来自领导的非工作时间工作电子通讯作为非工作时间发生的工作相关事件可能如何影响员工的工作幸福感时引入了工作身份的调节作用。

每一份工作都包含了一种角色预期(Ma和Peng,2019),这种角色预期会影响员工认为的合理和恰当的边界是什么(Semmer等,2015)。员工判断所承担的任务合理与否与自己的工作角色预期有着密切关系。工作身份会在很大程度上决定个体对工作的角色预期,影响其对工作相关事件的判断(如是否合理)和自身的态度行为反应(面对工作相关任务安排,如来自领导的非工作时间工作电子通讯,可能会产生何种反应以及反应的强度等)。因为工作身份反映了员工对自己工作角色的自我感知(Pratt等,2006)以及个体在定义自我的时候将工作作为其中一部分的程度高低,与工作身份相伴随的是各种正式或者非正式的与该工作身份对应的工作行为规范与工作角色期待(高勇强等,2011)。

员工对来自领导的非工作时间工作电子通讯会产生何种反应,很大程度上取决于员工的认知评价。情绪认知评价理论指出,事件可能引发什么样的情绪反应,还取决于个体对所发生事件的认知与解释(Choi等,2011;Lazarus和Folkman,1984),而工作身份显然是影响这一认知过程的重要因素。工作身份是工作任职者加入自己的自我概念中的内在化的工作角色预期(Welbourne和Paterson,2017)。强工作身份个体内化的工作角色预期更高,更关注工作目标,愿意奉献更多的时间给工作。正如Dumas和Perry-Smith(2018)所指出的,个体会奉献更多时间给那些对自己的身份或者自我概念而言很重要的角色。因为角色身份常被界定为执行这一角色核心任务和活动的动机源(Tripathi等,2020),而具有较高工作身份的个体,更倾向于将工作角色看作是自己身份或者自我概念的核心构成。相比较弱的工作身份,具有较强工作身份的个体倾向于通过其所做的工作来界定自己(Pratt等,2006),拥有较高的工作承诺并感觉更有动力去执行工作角色。可见,强工作身份个体更倾向于将工作角色看作自己身份的核心构成,也就更愿意执行工作相关的行为要求与安排,包括来自领导的非工作时间工作电子通讯让其在非工作时间投入的工作相关任务。唯有如此,自己的行为表现才能更好地与其作为工作人“我是谁”的观念(工作身份)相匹配。因此,强工作身份个体在面对来自领导的非工作时间工作电子通讯时更可能认为所接受的任务是符合自己角色预期和合理的,倾向于做出积极认知评价,如自己是被领导信任的。与之相对,弱工作身份个体工作角色并不是自我概念的核心构成,在接受来自领导的非工作时间工作电子通讯时,可能因工作安排处于非工作时间而倾向于认为其不合理,因为这一安排违背了弱工作身份员工预期的工作和非工作的边界。实际上,这种不合理反映的是员工对所承担任务与自己的工作角色预期之间是否一致的评价,甚至与任务本身无关(Eatough等,2016)。由此来看,不合理任务可能只是员工的主观判断,但是这种主观判断对员工的影响却是最为直接的。有研究发现,不合理任务可能会伤害员工自尊,因为不合理任务安排传递出一种不尊重的信息,破坏了个体的角色实施(Eatough等,2016),不合理的任务被认为是与个体的工作角色不相容的(Ma和Peng,2019)。可见,弱工作身份个体更可能认为来自领导的非工作时间工作电子通讯与自己的工作角色预期不一致,更倾向于产生消极认知评价,如角色超载。

综上,任务合理与否实际上是员工对自己所承担的任务与工作角色预期是否一致的一种评价,在其中工作身份具有重要影响。正如Ma等(2019)所发现的,灵活的角色定位有助于减轻不合理任务的身份威胁效应。灵活的角色定位(flexible role orientation)指员工知觉作为自己工作角色一部分的问题、目标和任务的宽度,反映了“那不是我的工作”的程度,可能影响员工对不合理任务威胁线索的敏感度(Parker,2007)。工作身份作为个体对工作中自我的定义,反映了工作角色对个体自我概念的重要程度(韦慧民和刘洪,2014)以及个体自我概念中的工作角色预期(Welbourne和Paterson,2017)。据此来看,工作身份可能会影响员工对来自领导的非工作时间工作电子通讯作为威胁的敏感程度,影响非工作时间工作电子通讯引发的个体感知。强工作身份使个体更多关注工作目标,并更倾向于将工作角色看作自己身份的核心,从而更有可能将非工作时间工作电子通讯看作是领导对自己信任的表现和对自己工作的认同。因此,工作身份可能强化来自领导的非工作时间工作电子通讯与被信任感的关系。但是,相比强工作身份个体,具有较弱工作身份的个体更可能将来自领导的非工作时间工作电子通讯看作是对自身的威胁,更可能知觉到角色超载,即工作身份可能会弱化来自领导的非工作时间工作电子通讯与角色超载的关系。为此,本研究提出如下假设:

H3a:工作身份调节非工作时间工作电子通讯与被信任感之间的关系。具体表现为,员工的工作身份越强,来自领导的非工作时间工作电子通讯越能增强员工的被信任感。

H3b:工作身份调节非工作时间工作电子通讯与角色超载之间的关系。具体表现为,员工的工作身份越弱,来自领导的非工作时间工作电子通讯越能增强员工的角色超载感知。

对来自领导的非工作时间工作电子通讯的解读不同可能导致不同的反应。如前分析,本研究提出非工作时间工作电子通讯可能通过影响个体的认知评价而影响个体的工作幸福感。身份控制理论(identity control theory)指出,人们在投入身份相关活动成功满足身份预期时会体验到积极情感(Stets,2005)。作为一种情感体验,工作幸福感的一种主要近端影响因素是情境知觉和认知评价(Tripathi等,2020)。认知评价是个体对情境与事件的主观评判,在很大程度上决定了个体的实际情绪感受。原琳(2011)通过实验研究发现,认知评价能够显著降低负性情感体验,实证支持了情绪认知评价理论。基于情绪认知评价理论,个体对事件或者情境的初评(是否与自身目标一致)和次评(事件的意义)会影响其后续的具体情感体验(李志成等,2018)。

一方面,工作身份可能强化来自领导的非工作时间工作电子通讯借由被信任感对员工工作幸福感的提升路径。如前所述,来自领导的非工作时间工作电子通讯可能提高员工的被信任感是由于让下属感知到了领导对自己的倚靠和重视以及对自身价值的认可(王红丽和张筌钧,2016)。身份理论表明,工作身份是态度和行为的调节器(Stryker和Burke,2000),是个体在角色中应遵循的参照标准。员工工作身份较强时,会具有完成领导布置的工作任务是职场人基本需要的心理。为此,强工作身份使员工更倾向于用主动的方式去应对工作并对工作要求做出较积极的适应性反应(Parker,2007)。而弱工作身份则可能使员工更倾向于用被动的方式应对工作要求。角色执行中的被动方式使得个体较少对非预期任务做出有效的和适应性的反应(Ng和Feldman,2015)。因此,个体具有较强的工作身份时,更可能将非工作时间工作电子通讯看作与自己的角色是一致的,更可能认为其是合理的,甚至是对自己工作身份的强有力支持,如可能认为领导对自己高度信任,产生被信任感,进而工作幸福感提高,即工作身份可能强化来自领导的非工作时间工作电子通讯经由被信任感对员工工作幸福感的间接影响效应。

另一方面,工作身份也可能弱化来自领导的非工作时间工作电子通讯经由角色超载对员工工作幸福感的削弱路径。不合理任务的身份威胁效应可能是不合理任务对员工幸福感有害的解释机制(Semmer等,2010;Sonnentag和Lischetzke,2018)。Ma等(2019)指出,不合理任务是一种工作压力源。Semmer等(2015)也认为,不合理任务是一种基于身份的压力源,因为这些任务分配对员工工作中的身份界定造成了威胁。不过,不合理任务认知还与员工自我的预期边界相关。如前所述,个体可能基于自己的工作身份来评价一项任务是否合理(Sonnentag和Lischetzke,2018)。工作身份伴随的角色预期会影响员工对合理和恰当边界的预期(Semmer等,2015),不合理任务被认为打破了这一边界(Semmer等,2010)。来自领导的非工作时间工作电子通讯是否会被员工认为是不合理的工作任务,可能会因人而异。如果个体评价非工作时间工作电子通讯与自己的角色是矛盾的,则会认为其是不合理的。员工工作身份较弱时更可能认为非工作时间工作电子通讯突破了合理边界,导致角色超载,进而工作幸福感降低,即工作身份可能缓冲来自领导的非工作时间工作电子通讯经由角色超载对员工工作幸福感的负向间接影响。基于上述分析,本研究提出如下假设:

H4a:工作身份在非工作时间工作电子通讯影响员工被信任感进而提升工作幸福感的间接路径中起着调节作用,具体表现为工作身份水平越高,非工作时间工作电子通讯越可能通过提高员工的被信任感而促进工作幸福感的提升。

H4b:工作身份在非工作时间工作电子通讯影响员工角色超载进而降低工作幸福感的间接路径中起着调节作用,具体表现为工作身份水平越低,非工作时间工作电子通讯越可能通过提高员工的角色超载而导致工作幸福感的降低。

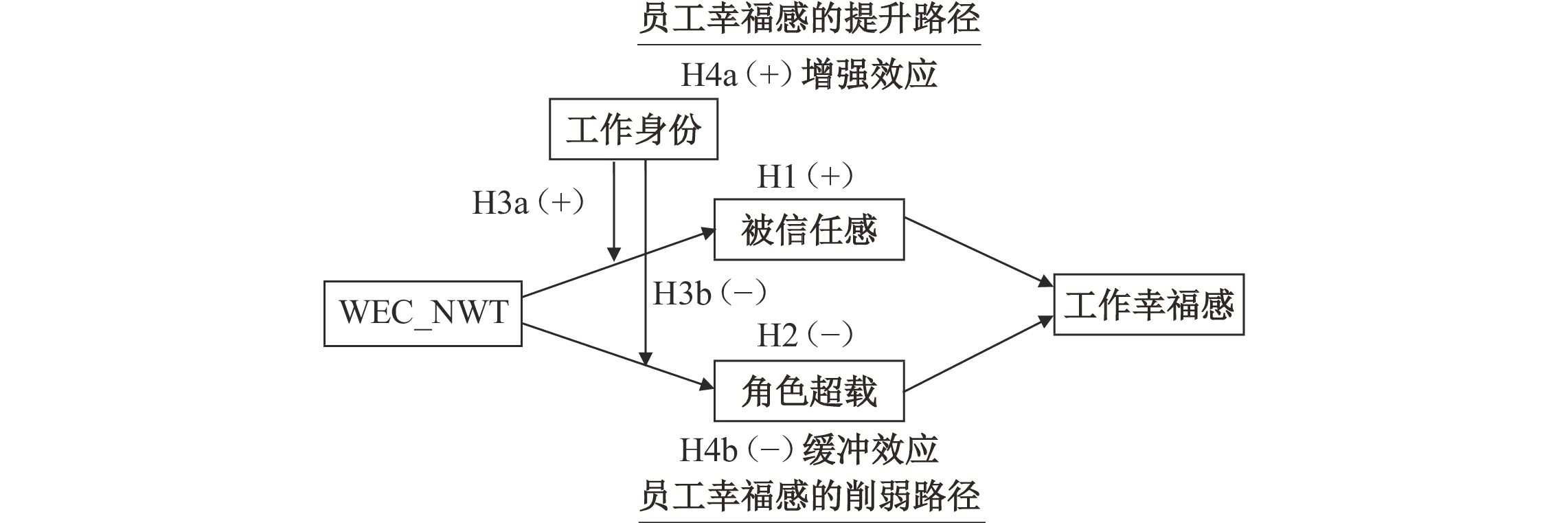

综上,本研究拟探讨来自领导的非工作时间工作电子通讯作为一种工作对非工作的边界跨越行为将如何影响员工的工作幸福感,包括被信任感在其中的强化路径和角色超载的削弱路径,以及工作身份在上述对立性路径中的调节影响作用,具体理论模型如图1所示。

|

| 图 1 本研究的理论模型 |

本研究的样本来源于江苏、湖北、广西、四川、广东等地。问卷调查以电子邮件发送和现场发放两种形式进行,对象为全职员工。调查问卷采取匿名填写、变更项目顺序和部分项目反向计分等程序控制方式以尽力避免同源偏差的影响。调查共发放500份问卷,回收的问卷中去除掉空白过多和作答呈现规律性等的无效问卷之后得到449份有效问卷,有效问卷回收率为89.80%。其中,男性175人,占39.0%,女性274人,占61.0%;25—35岁的174人占比38.8%,比例最高,其次是36—45岁的162人,占比36.1%;受教育程度则是大学本科占的比例最高,为314人,占69.9%,其次是大专,占比14.5%;已婚270人,占60.1%,未婚168人,占37.4%,离异11人,占2.4%;家中有1个小孩的有206人,占45.9%,有2个小孩的有38人,占8.5%。

“非工作时间工作电子通讯”的测量采用潘清泉和韦慧民(2017)的非工作时间工作电子通讯频率量表,包含三个题项,测量个体在非工作时间接收到其直接主管领导有关工作的电子通讯的频率。样题如“在非工作时间,我的领导通过上述电子通讯工具与我联系讨论工作相关的事情”。量表采用Likert 5点计分,从1到5表示从“从不”到“非常频繁”。在本研究中,非工作时间工作电子通讯频率量表的Cronbach’s α值为0.918。

“被信任感”的测量采用Gillespie(2003)的信任量表中领导对下属的依赖维度子量表,包含五个题项,通过询问个体的领导是否会依赖他做工作相关决定来测量被信任感(Lau等,2014;王红丽和张筌钧,2016)。运用Likert 5点计分,从1到5表示从“非常不同意”到“非常同意”。样题如“我的直接主管很放心将关键的任务交给我来完成,即使他无法监控我的行为”。在本研究中,被信任感量表的Cronbach’s α值为0.837。

“角色超载”的测量采用Peterson(1995)角色压力量表中的角色超载分量表,包含五个题项,样题如“在工作中,我感觉负担过多”。运用Likert 5点计分,从1到5表示从“非常不同意”到“非常同意”。在本研究中,角色超载量表的Cronbach’s α值为0.917。

“工作身份”的测量采用Sargent(2003)和Ma等(2019)的工作身份量表,包含四个题项,采用Likert 5点计分,从1到5表示从“非常不同意”到“非常同意”。样题如“一般而言,我的工作是我的自我形象中很重要的一部分”,反映了个体将工作作为自我界定一部分的程度高低。在本研究中,工作身份量表的Cronbach’s α值为0.869。

“工作幸福感”的测量采用Zheng等(2015)基于中国组织情境开发的员工幸福感问卷中的工作幸福感维度量表,共计六个题项,样题如“总体来说,我对我从事的工作感到满意”。采用Likert 7点计分,从1到7表示从“非常不同意”到“非常同意”。在本研究中工作幸福感的Cronbach’s α值为0.894。

关于控制变量,已有工作—非工作领域的研究表明,影响个体工作—非工作转换的因素包括性别、年龄、受教育程度、婚姻状况以及有无孩子(Dumas和Stanko,2017;Eby等,2015)等。为此,本研究将个体的性别、年龄、受教育程度、婚姻状况以及孩子数作为控制变量。另外,已有研究表明,个体对非工作时间工作电子通讯的情感基调知觉会对个体的态度与情绪反应产生影响(潘清泉和韦慧民,2017)。为此,本研究将下属对来自领导的非工作时间工作电子通讯的情感基调评价作为控制变量。参照Butts等(2015)的电子通讯的情感基调界定及其量表,测量调查对象对来自领导的非工作时间工作电子通讯的情感基调知觉,包含三个题项。在本研究中,非工作时间工作电子通讯情感基调量表的Cronbach’s α值为0.899。

四、研究结果(一)同源偏差检验与验证性因素分析

由于本研究变量的测量均为员工自评,可能会因为数据来源单一而存在同源偏差问题。为此,本研究首先进行同源偏差检验,采用Harman单因子检验,对研究变量进行探索性因素分析,未经旋转的第一个因子解释变异为32.769%,没有占到多数。因此,本研究的调查数据不存在严重的同源偏差问题。

此外,采用Mplus 8对本研究的变量进行验证性因素分析,检验研究变量的结构效度,结果如表1所示。分析结果表明,相比四因子模型(角色超载和工作身份合并为一个因子)、三因子模型(被信任感、角色超载和工作身份合并为一个因子)和单因子模型(所有五个变量合并为一个因子),五因子模型具有最佳的拟合指数(RMSEA=0.046,CFI=0.970,TLI=0.965,SRMR=0.032)。因此,本研究调查问卷包含了非工作时间工作电子通讯、被信任感、角色超载、工作身份和工作幸福感五个因子,具有较好的结构效度。

| 模 型 | χ2 | df | Δχ2(Δdf) | χ2/df | RMSEA | CFI | TLI | SRMR |

| 五因子模型: WN,FT,RO,JI,WWB |

425.063 | 220 | — | 1.932 | 0.046 | 0.970 | 0.965 | 0.032 |

| 四因子模型: WN,FT,RO+JI,WWB |

1325.262 | 224 | 900.199(4) | 5.916 | 0.105 | 0.837 | 0.816 | 0.132 |

| 三因子模型: WN,FT+RO+JI,WWB |

1829.937 | 227 | 504.675(3) | 8.061 | 0.125 | 0.763 | 0.736 | 0.120 |

| 单因子模型: WN+FT+RO+JI+WWB |

4415.719 | 350 | 2585.782(123) | 12.616 | 0.161 | 0.515 | 0.476 | 0.143 |

| 注:WN=非工作时间工作电子通讯;FT=被信任感;RO=角色超载;JI=工作身份;WWB=工作幸福感。“+”表示合并因子。 | ||||||||

(二)描述性统计分析

本研究变量的均值、标准差和相关系数分析如表2所示。从表2可见,非工作时间工作电子通讯与被信任感显著正相关(r=0.359,p< 0.01),与角色超载显著正相关(r=0.272,p<0.01);被信任感与工作幸福感显著正相关(r=0.615,p<0.01);角色超载与工作幸福感显著负相关(r=−0.504 p<0.01)。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

| 1.性别 | — | ||||||||||

| 2.年龄 | −0.106* | — | |||||||||

| 3.受教育程度 | −0.177** | −0.079 | — | ||||||||

| 4.婚姻状况 | −0.132** | −0.089 | −0.136** | — | |||||||

| 5.孩子数 | −0.065 | 0.008 | 0.083 | 0.036 | — | ||||||

| 6.情感基调 | −0.078 | −0.011 | 0.051 | −0.097* | 0.019 | — | |||||

| 7.WEC_NWT | 0.025 | −0.025 | 0.038 | 0.029 | 0.059 | 0.183** | — | ||||

| 8.被信任感 | −0.142** | −0.005 | −0.089 | 0.107* | 0.059 | 0.343** | 0.359** | — | |||

| 9.角色超载 | 0.156** | −0.092 | 0.049 | −0.071 | −0.006 | −0.147** | 0.272** | −0.336** | — | ||

| 10.工作身份 | −0.087 | 0.030 | −0.063 | 0.088 | 0.012 | 0.282** | 0.285** | 0.718** | −0.468** | — | |

| 11.工作幸福感 | −0.121* | 0.134** | −0.084 | −0.036 | −0.011 | 0.397** | 0.241** | 0.615** | −0.504** | 0.645** | — |

| M | 1.610 | 2.448 | 3.840 | 1.650 | 1.675 | 3.451 | 3.056 | 3.072 | 3.155 | 3.185 | 4.467 |

| SD | 0.488 | 0.893 | 0.720 | 0.526 | 0.695 | 0.844 | 0.985 | 0.884 | 0.922 | 0.801 | 1.157 |

| 注:*p<0.05,**p<0.01。 | |||||||||||

(三)假设检验

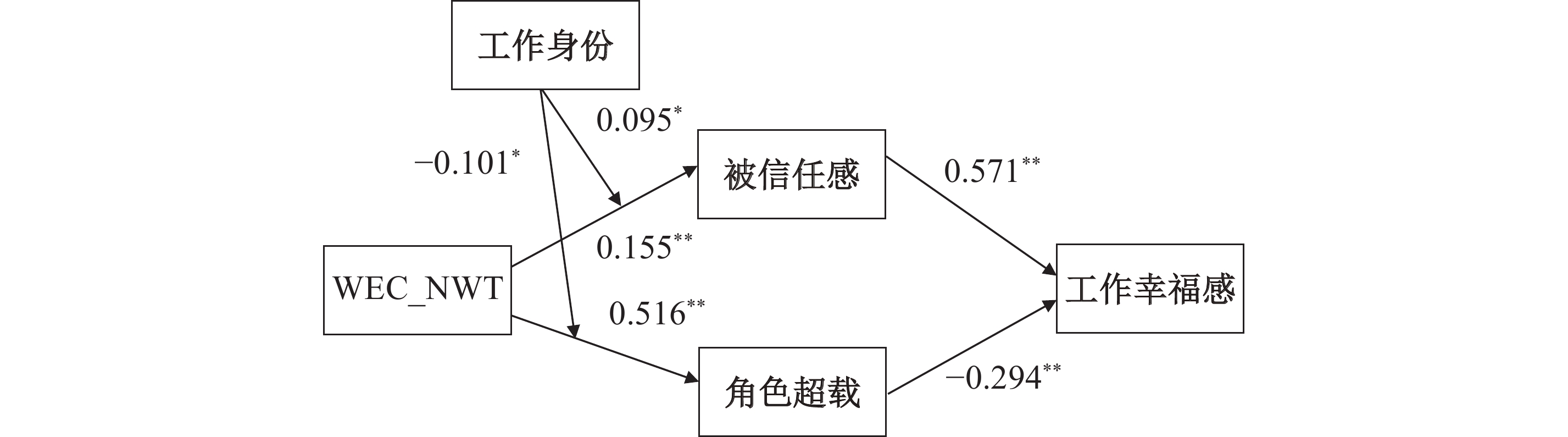

本研究采用Mplus 8进行结构方程模型分析,检验非工作时间工作电子通讯通过两条不同的路径对员工工作幸福感的影响机制,包括被信任感的强化作用和角色超载的削弱作用以及工作身份的调节影响,结果如图2所示。采用Bootstrap 5 000次重复抽样,非工作时间工作电子通讯通过被信任感影响工作幸福感的间接效应为0.089,95%的置信区间为[0.041,0.139],不包含0,假设H1得到支持;非工作时间工作电子通讯通过角色超载影响工作幸福感的间接效应为−0.152,95%的置信区间为[−0.201,−0.110],不包含0,假设H2得到支持。

|

| 注:*p<0.05,**p<0.01。出于简洁考虑,在此只呈现了本研究变量的主要路径系数。控制变量到因变量的路径系数显著的有:非工作时间工作电子通讯情感基调与工作幸福感(γ=0.177**);年龄与工作幸福感(γ=0.109**);婚姻状况与工作幸福感(γ=−0.086*)。 图 2 本研究模型的路径分析结果 |

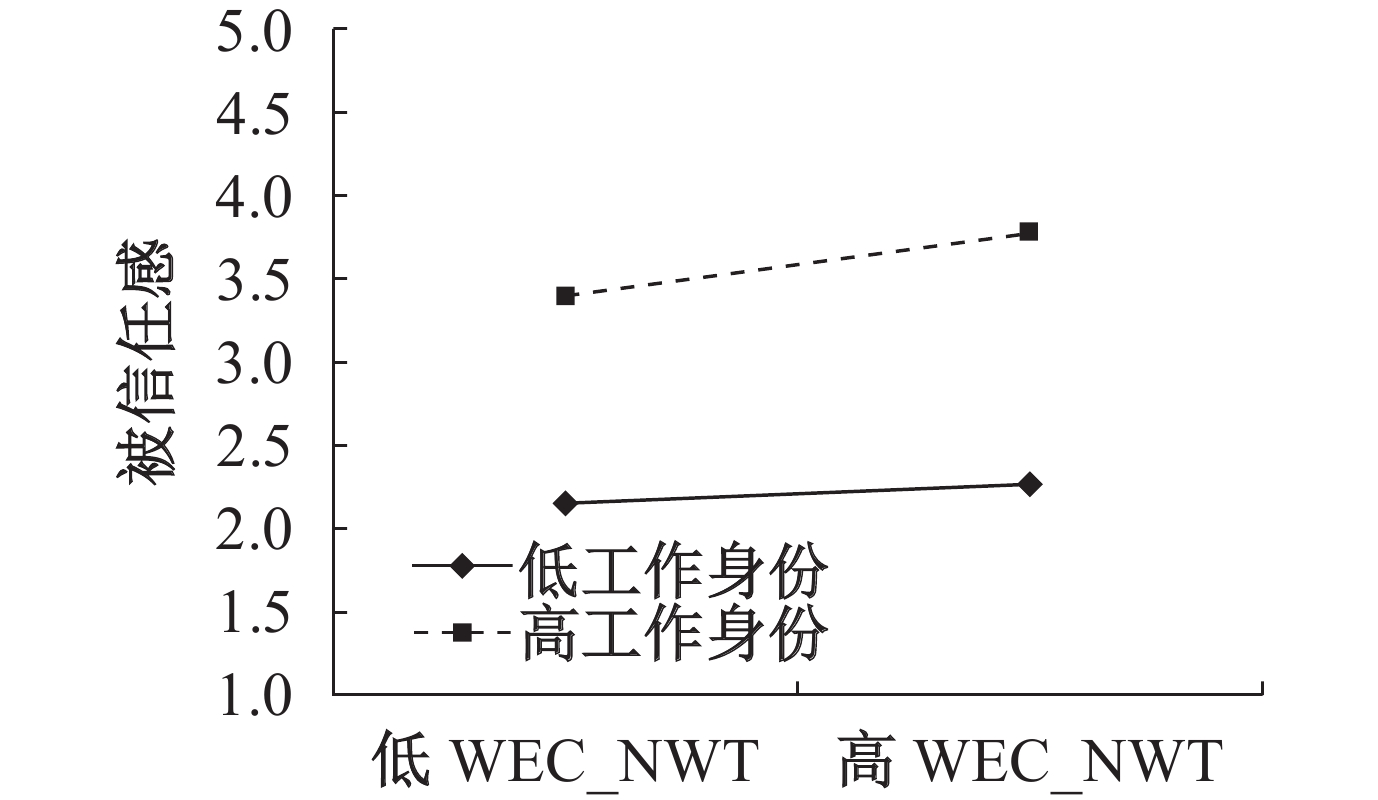

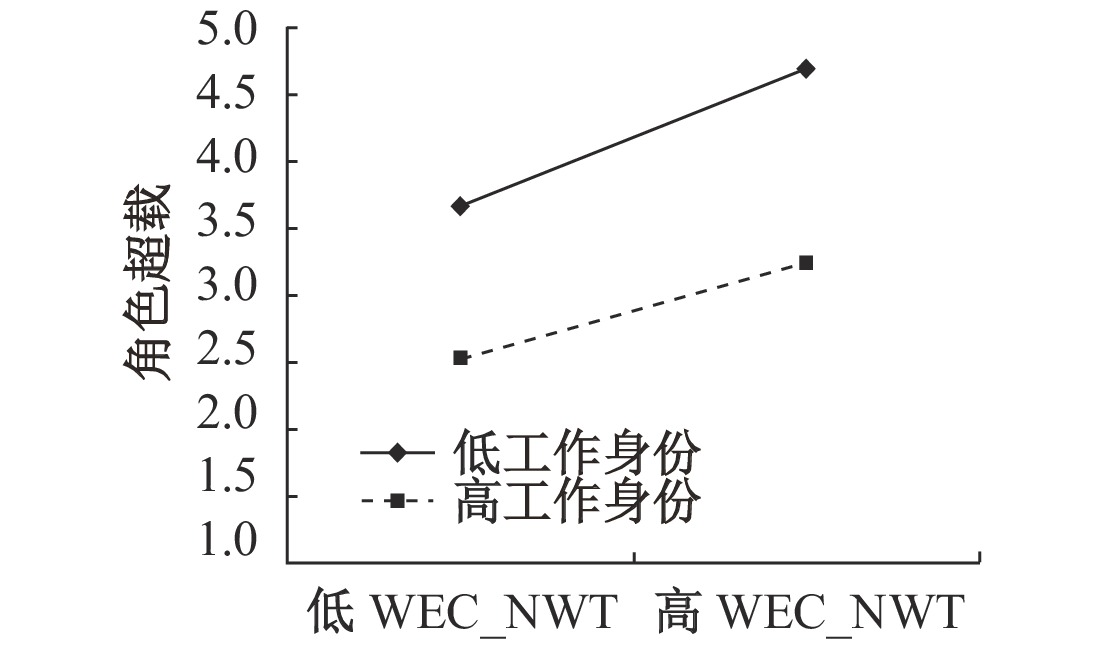

本研究进一步探讨了工作身份的调节作用,具体如图2所示,工作身份显著调节非工作时间工作电子通讯与被信任感之间的关系(交互项系数γ=0.095,p<0.05),另外,工作身份也显著调节非工作时间工作电子通讯与角色超载之间的关系(交互项系数γ=−0.101,p<0.05)。根据工作身份均值加减一个标准差绘制的调节作用图分别如图3和图4所示。图3表明,与低工作身份个体相比较,高工作身份个体非工作时间工作电子通讯与被信任感的正向关系更强。进行的简单斜率分析也表明,当工作身份较高时,非工作时间工作电子通讯对被信任感的影响更强(γ=0.518,p<0.01),95%的置信区间为[0.226,0.820],不包含0;当工作身份较低时,非工作时间工作电子通讯对被信任感的影响更弱(γ=0.368,p<0.01),95%的置信区间为[0.184,0.549],不包含0;此外,高低分组差异显著,95%的置信区间为[0.036,0.277],不包含0。因此,假设H3a得到支持。图4表明,与高工作身份个体相比较,低工作身份个体非工作时间工作电子通讯与角色超载的正向关系更强。进行的简单斜率分析也表明,当工作身份较高时,非工作时间工作电子通讯对角色超载的影响更弱(γ=0.092,ns),95%的置信区间为[−0.308,0.487],包含0;当工作身份较低时,非工作时间工作电子通讯对角色超载的影响更强(γ=0.258,p<0.05),95%的置信区间为[0.016,0.496],不包含0;此外,高低分组差异显著,95%的置信区间为[−0.327,−0.006],不包含0。因此,假设H3b得到支持。

|

| 图 3 工作身份对非工作时间工作电子通讯与被信任感关系的调节作用 |

|

| 图 4 工作身份对非工作时间工作电子通讯与角色超载关系的调节作用 |

最后,检验第一阶段被调节的中介模型(Edwards和Lambert,2007)。根据调节变量工作身份的均值加减一个标准差区分高工作身份组与低工作身份组,经过5 000次的Bootstrap抽样检验两组中介效应的大小及其差异。结果如表3所示,在员工工作幸福感的提升路径中,当工作身份较高时,被信任感的中介作用较大(中介效应值=0.350,p<0.01,95%的置信区间为[0.152,0.582],不包含0),当工作身份较低时,被信任感的中介作用较小(中介效应值=0.249,p<0.01,95%的置信区间为[0.121,0.391],不包含0),并且高低两组中介效应差异显著(Δ中介效应值=0.101,p<0.05,95%的置信区间为[0.025,0.193],不包含0)。以上说明工作身份调节了被信任感的中介作用,假设H4a得到支持。

| 分组统计 | 中介效应 | 95%置信区间 | ||

| 下限 | 上限 | |||

| 工作幸福感的

提升路径 |

高工作身份 | 0.350 | 0.152 | 0.582 |

| 低工作身份 | 0.249 | 0.121 | 0.391 | |

| 组间差异 | 0.101 | 0.025 | 0.193 | |

| 工作幸福感的

削弱路径 |

高工作身份 | −0.030 | −0.167 | 0.098 |

| 低工作身份 | −0.086 | −0.180 | −0.009 | |

| 组间差异 | 0.055 | 0.004 | 0.116 | |

在员工的工作幸福感削弱路径中,当工作身份较低时,角色超载的中介作用较大且显著(中介效应值=−0.086,p<0.05,95%的置信区间为[−0.180,−0.009],不包含0),但是当工作身份较高时,中介作用较小且不显著(中介效应值=−0.030,ns,95%的置信区间为[−0.167,0.098],包含0),并且高低两组中介效应差异显著(Δ中介效应值=0.055,p<0.05,95%的置信区间为[0.004,0.116],不包含0)。以上说明工作身份调节了角色超载的中介作用,假设H4b得到支持。

五、讨论与分析本研究探讨在“全天候连通”的工作新形势下,面对领导“24小时开机”的工作通讯要求,员工可能产生的差异性反应机制。具体来说,本研究构建并实证检验了来自领导的非工作时间工作电子通讯影响员工工作幸福感的对立性路径机制及其边界条件,结果表明:来自领导的非工作时间工作电子通讯既可以通过提高员工的被信任感而实现员工工作幸福感的提升,又可能通过提高员工的角色超载感知而导致员工工作幸福感的削弱,从而对员工工作幸福感产生双刃剑效应。另外,来自领导的非工作时间工作电子通讯与员工的被信任感以及角色超载之间的关系受到员工工作身份的调节,表现为工作身份强化了非工作时间工作电子通讯与被信任感之间的正向关系,而弱化了非工作时间工作电子通讯与角色超载之间的正向关系。最后,工作身份还调节了被信任感以及角色超载的中介作用,具体表现为工作身份越强,非工作时间工作电子通讯越可能通过提高被信任感而促进工作幸福感的提升;工作身份越弱,非工作时间工作电子通讯越可能通过提高角色超载而导致工作幸福感的下降。

(一)理论贡献

第一,本研究同时检验了来自领导的非工作时间工作电子通讯对员工工作幸福感的矛盾对立性路径,有助于更全面地理解非工作时间工作电子通讯对员工工作领域的差异性影响效应。已有研究在探讨非工作时间工作电子通讯这一工作对非工作的边界跨越时更多关注其对个体家庭可能的负面影响,而较少关注对工作领域的影响,尤其是可能的负面影响(张光磊等,2019)。本研究在此关注来自领导的非工作时间工作电子通讯对员工工作幸福感这一工作领域情感体验可能的积极和消极影响,有助于更全面地理解当前无法完全避免的非工作时间工作电子通讯对个体工作领域的影响效应及其内在机制。Rosen等(2019)指出,工作相关电子邮件超载已经是一个非常普遍的问题,导致个体压力的大幅度增长。工作—家庭冲突作为一种压力源,可能会提高心理张力(Grzywacz,2016),体现为响应压力源而产生的认知和情感上的主观变化(Ganster和Rosen,2013)。French和Allen(2020)研究检验了每天发生的家庭对工作冲突及其积累可能引发的情感和身体反应,并提出未来还要进一步探讨工作—家庭冲突产生后会发生什么,包括工作干扰家庭事件会引发个体什么样的体验,以及可能驱动个体差异性反应的内在机制是什么。响应French等(2020)的提议,本研究从一个新的视角探讨了来自领导的非工作时间工作电子通讯这一具体可能导致工作干扰家庭事件的影响机制。研究表明,并非所有的工作干扰家庭都会导致同样的负面情绪反应,不同个体的反应存在差异。根据情绪认知评价理论(Choi等,2011),员工对非工作时间工作电子通讯先是进行认知评价,然后基于评价产生情绪反应。来自领导的非工作时间工作电子通讯客观上是工作对非工作的边界跨越,可能带来工作对家庭的干扰,但是究竟会引发员工什么样的情绪反应还取决于个体的认知评价,如个体可能因认为领导在非工作时间安排“额外的”工作是对自己的倚重而产生被信任感,也可能因认为这种“额外的”工作是不合理任务而产生角色超载感。概括而言,本研究基于情绪认知评价理论检验了来自领导的非工作时间工作电子通讯经由个体的被信任感和角色超载感的不同认知而影响工作幸福感的双刃剑效应,为非工作时间工作电子通讯影响效应研究提供了一个新的切入视角,即需要更多地关注个体在面对非工作时间工作电子通讯时产生的认知评价过程,因为它是导致员工产生何种反应的关键所在。

第二,本研究拓展了组织中员工幸福感的前因变量研究,揭示了来自领导的非工作时间工作电子通讯可能带来的员工幸福感代价。已有研究表明不合理任务可能引发幸福感代价(Eatough等,2016)。基于不合理任务这一视角,本研究进一步检验发现当前普遍存在的来自领导的非工作时间工作电子通讯可能会被员工认知为不合理任务进而损害员工的工作幸福感。一方面,在当前快速变革以及高工作压力的组织情境下,员工在组织中的幸福感似乎越来越难以获得;另一方面,员工的幸福感对组织的生存与发展又非常重要,会正向影响个体绩效(Spreitzer和Porath,2012)。当今社会,工作是许多人生活的重要部分,工作对个体的幸福感有着重要影响。员工的工作幸福感不同于一般幸福感,探讨工作幸福感的影响因素,有助于指导改善员工幸福感的管理实践,从而促进积极工作结果的产生。Zheng等(2015)指出,未来的研究需要探讨如工作自主性等工作特征可能对员工幸福感的影响。本研究响应这一呼吁,进一步通过实证研究具体检验了来自领导的非工作时间工作电子通讯这一具体工作事件对员工工作幸福感的影响,拓展了对员工幸福感影响因素的理论认识。本研究的实证分析表明,非工作时间工作电子通讯可能因被员工知觉为一种不合理任务而成为一种压力源,可能通过引发员工的角色超载而危害员工的工作幸福感。本研究的这一发现为探讨非工作时间工作电子通讯的非预期工作相关结果提供了新的视角,响应了已有研究关于拓展非工作时间工作电子通讯对工作领域可能的负面影响的呼吁(潘清泉和韦慧民,2017)。

第三,本研究进一步丰富了关于工作身份影响作用的理论认识,关于工作身份调节效应的研究为如何减轻来自领导的非工作时间工作电子通讯的员工工作幸福感代价提供了一个有价值的洞见,同时有助于调和非工作时间工作电子通讯的已有矛盾研究发现。基于情绪认知评价理论,个体的情绪反应往往来自于对情境的认知评价或者对事件的归因(Roseman等,1990),在这一过程中工作身份发挥着重要的调节器作用。French等(2020)研究发现,工作干扰家庭相比家庭干扰工作更令人痛苦,并且报告的工作干扰家庭的水平往往超过家庭干扰工作的水平。基于此,他们进一步呼吁未来的研究需要更多地考虑工作和家庭偏好以及身份突出性在工作—家庭冲突影响效应中的作用,以更好地理解其中的过程机制,如工作—家庭冲突对负面情感反应的影响对于优先考虑工作身份的个体可能不同于优先考虑家庭身份的个体。本研究在此基础上进一步聚焦于工作身份这一个体身份观,实证检验了工作身份可能发挥的调节影响,具体剖析了工作身份如何影响员工对非工作时间工作电子通讯事件刺激的内在认知过程进而对员工工作幸福感产生影响,即在这一间接效应中发挥的调节作用。当代社会工作和家庭角色已成为个体身份的主要构成部分,并且对于个体的幸福感具有重要的意义(French和Allen,2020)。个人身份描述了个体的独特自我感。身份是适用于一个社会角色中的自我的一组意义,这组意义是个体在一个角色中应遵循的标准或参照(Tripathi等,2020)。工作情境中的身份有许多类型(Welbourne和Paterson,2017),而工作身份是源于自己工作角色的自我定义(Ma和Peng,2019),对员工工作相关认知与行为的影响更值得关注。来自领导的非工作时间工作电子通讯可能如何引发员工的反应存在显著的个体差异。根据身份理论,身份验证(identity verification)会引发积极情感(Stets,2005)。本研究发现较强的工作身份可能影响员工对非工作时间工作电子通讯事件的感知,一方面有助于降低非工作时间工作电子通讯引发的员工角色超载感,另一方面可能提高员工的被信任感,从而保护员工的工作幸福感。这一发现为非工作时间工作电子通讯影响效应的边界条件研究提供了有益的新方向,同时也是对当前组织行为领域身份研究这一热点的积极响应。

(二)管理启示

当前移动网络技术的普遍使用,包括智能手机、平板电脑以及手提电脑等,从根本上改变了员工的工作与生活方式(Boswell和Olson-Buchanan,2007)。借助移动网络技术的QQ、微信等沟通方式极大地拓展了员工的工作关系联系,但这种超越时间与空间限制的联系可能是一把双刃剑,既可能成为个体工作生活的“助推器”,也可能成为工作生活的“破坏者”。

第一,电子通讯有许多好处,但同时管理者也需要注意非工作时间工作电子通讯可能给下属带来的压力。本研究的发现有助于指导组织管理者更好地管理非工作时间工作电子通讯,避免其可能带来的员工工作幸福感代价这一潜在伤害。非工作时间工作电子通讯是工作对非工作领域的渗透,表面看来让员工将更多资源投入到工作之中因而有益于工作,但研究表明,这种过多的工作投入未必能带来更好的工作结果。因此,管理者需要注意如何更好地管理工作安排与工作沟通。如电子邮件的异步性特征使其成为一个可能持续发生并难以预料的中断来源,会侵蚀个体对自己每天任务的控制感(Rosen等,2019)。来自领导的非工作时间工作电子通讯也同样具有随时可能发生和难以预料的特点,使下属对自己时间安排的控制感降低,角色超载感提高,从而工作幸福感降低,影响工作相关行为。来自领导的非工作时间工作电子通讯往往是难以忽视的,并且可能要求下属放下手边的任务,这就要求下属做出认知抑制,应对究竟是完成领导的工作电子通讯要求还是继续原有的非工作领域活动的竞争冲突情境。根据情绪认知评价理论,Choi等(2011)指出,对创新的认知评价是对创新的情绪反应的基础。同样,从这一理论观点出发,本研究表明,下属对领导的非工作时间工作电子通讯的认知评价会显著影响其情绪反应。由于非工作时间工作电子通讯跨越了工作与家庭两个领域,个体的情绪反应也可能涉及这两个方面。已有研究较多关注的是这种边界跨越引发的个体涉及家庭领域的负面情绪反应,而本研究进一步指出这种工作对非工作领域的跨越也会引发个体涉及工作领域的情绪反应,如工作幸福感,只是这种情绪反应可能因认知过程的不同而不同,需要管理者高度重视,以更有效地管理非工作时间工作电子通讯。

第二,通过提升下属的被信任感,恰当利用下属的认知调整,有助于保护员工的工作幸福感。实际上,长期以来在关于个体情绪自我调节的研究中,认知评价的影响作用一直受到关注(原琳等,2011)。情境事件可能引发的个体情感体验显著受到个体对该事件认知评价的影响(Smith等,1993)。本研究表明,来自领导的非工作时间工作电子通讯可能通过提高下属的被信任感而提升下属的工作幸福感。基于情绪认知评价理论,认知评价是引发情绪反应的重要前因。出于此,降低下属对来自领导非工作时间工作电子通讯的负面情绪反应的一个重要策略就是引导下属对该事件的认知评价。当然,这种激发员工的被信任感以使其产生幸福感的做法未必多多益善。长此以往,对于这种过多非工作时间的工作投入导致员工缺少从工作中的心理解脱,组织可能是要付出代价的。

第三,在非工作时间工作电子通讯普遍存在的当下,培养员工的工作身份也是一种可以减轻非工作时间工作电子通讯负面效应的有效方式。已有研究发现,个体的认知评价是其情绪感受的关键影响因素(Roseman等,1990;原琳等,2011)。个体对家庭干扰工作或者工作干扰家庭的反应可以通过干预而发生改变,可以采取组织干预策略和个体主动调整策略改变个体对工作干扰家庭以及家庭干扰工作的消极反应(French和Allen,2020)。个体对事件评价的不同可能导致不同的情感体验(Siemer等,2007)。通过调整对刺激事件的评价可以实现情绪改变(原琳等,2011)。本研究发现具有较强工作身份的下属更能处理好来自领导的非工作时间工作电子通讯的影响。在通讯技术发达并且竞争激烈的情境下,组织面临高度的动态性与不确定性,领导与员工进行非工作时间工作电子通讯可以说是不能完全避免的。提升下属的工作身份感,有助于避免下属过度解读来自领导的非工作时间工作电子通讯带给自己的非工作领域负面影响。并且,Tripathi等(2020)的实证研究明确发现了个体的角色身份具有可塑性。为此,管理者一来可以考虑选择具有较强工作身份的员工,二来还可以努力提升员工的工作身份,如通过增加员工的积极工作体验来增强员工的工作身份。当然,除此之外,家庭支持也是可以调整认知的一个有力因素。管理者可以联合家庭支持促进员工的工作身份调整从而使其能够更积极地应对必要的非工作时间工作电子通讯事件。

(三)未来研究展望

第一,进一步细化工作—非工作边界跨越的影响机制研究。本研究主要探讨了非工作时间工作电子通讯这一工作对非工作边界跨越的影响,并且具体检验的是通讯频率的影响,未来可以进一步细化探讨,如对比频率与内容性质、情感基调以及紧迫性等的影响机制差异。如有研究表明,满足需要并促进幸福的亲密关系的一个重要途径就是基于关心对方的幸福而与对方发生频繁的、愉快的情感相互作用(Baumeister和Leary,1995)。Byron(2008)也指出,电子邮件可能引发信息接收者的不同情绪反应。电子通讯的言语及非言语线索均可能激发信息接收者的情感。如言语描述的情感内容,非言语线索中的电子通讯的正式程度、有无问候、信息长度等等,都可能导致不同的情感体验。有调查称,“90后”的电子沟通都是使用表情包的。但这种方式在不同工作关系联系中所产生的影响是否有差异,仍然不明确。基于此,在非工作时间工作电子通讯中重视和强化通讯的积极情感基调是否会以及会如何提升工作幸福感,可以进一步深入检验。

第二,拓展中介机制研究。虽然本研究检验了被信任感的中介作用,但是未来可能需要进一步探讨被信任感可能产生的代价。王红丽等(2016)指出,被领导信任可能带来工作压力。而本研究发现,被信任感可以提升个体的工作幸福感,但这种提升是否能够持续或者能够持续多久,长期来看是否会导致工作压力过大而得不偿失,值得未来采取长期纵向研究再进行检验。

第三,进一步探讨导致非工作时间工作电子通讯差异性影响效应的其他可能的边界条件。本研究探讨了工作身份的调节作用,未来可以进一步检验其他可能的调节因素。如未来可以探讨灵活的角色倾向可能的调节作用,因为灵活的角色倾向可能影响员工对不合理任务威胁线索的敏感性(Ma和Peng,2019;Parker,2007)。又如,对中断性通讯可能产生的反应会受到特征性自我调节(trait self-control)的影响,是否特征性自我调节也是一个重要的边界调节因素值得进一步检验。

第四,未来的研究还需要进一步采取多数据来源的纵向研究设计检验本研究变量间的因果关系。本研究基于情绪认知评价理论的分析探讨了来自领导的非工作时间工作电子通讯对员工工作领域的影响,有助于更全面地理解非工作时间工作电子通讯可能对员工工作领域的双刃剑效应,弥补已有研究较少关注非工作时间工作电子通讯对员工工作领域可能的影响特别是消极影响的不足,有利于管理者增强对非工作时间工作电子通讯可能引发的工作绩效潜在损失风险的重视并采取有效应对措施。但是不可否认,本研究的单源数据的横断面设计还不能有效检验变量间因果关系,未来的研究可以采取多来源数据搜集和纵向研究设计进一步检验本研究探讨的变量间因果关系。

| [1] | 蔡地, 许瑞冰, 刘佳, 等. 上下级主动性人格匹配对员工工作幸福感的影响及其作用机制[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(1): 85–98. |

| [2] | 陈晨, 张昕, 孙利平, 等. 信任以稀为贵?下属感知被信任如何以及何时导致反生产行为[J]. 心理学报, 2020, 52(3): 329–344. |

| [3] | 段锦云, 傅强, 田晓明, 等. 情感事件理论的内容、应用及研究展望[J]. 心理科学进展, 2011, 19(4): 599–607. |

| [4] | 黄光国. 人情与面子: 中国人的权力游戏[M]. 台北: 巨流图书公司, 1991. |

| [5] | 李志成, 王震, 祝振兵, 等. 基于情绪认知评价的员工绩效压力对亲组织非伦理行为的影响研究[J]. 管理学报, 2018, 15(3): 358–365. |

| [6] | 潘清泉, 韦慧民. 非工作时间的工作相关电子通讯与员工情绪耗竭和离职意向的关系机制研究[J]. 商业经济与管理, 2017(10): 35–49. |

| [7] | 孙利平, 龙立荣, 李梓一. 被信任感对员工绩效的影响及其作用机制研究述评[J]. 管理学报, 2018, 15(1): 144–150. |

| [8] | 王红丽, 张筌钧. 被信任的代价: 员工感知上级信任、角色负荷、工作压力与情绪耗竭的影响关系研究[J]. 管理世界, 2016(8): 110–125,136. |

| [9] | 韦慧民, 刘洪. 职场身份建构及其管理研究述评[J]. 商业经济与管理, 2014(5): 34–44. |

| [10] | 严瑜, 吴艺苑, 郭永玉. 基于认知和情绪反应的工作场所无礼行为发展模型[J]. 心理科学进展, 2014, 22(1): 150–159. |

| [11] | 原琳, 彭明, 刘丹玮, 等. 认知评价对主观情绪感受和生理活动的作用[J]. 心理学报, 2011, 43(8): 898–906. |

| [12] | 张光磊, 程欢, 李铭泽. 非工作时间电子沟通对员工主动性行为影响研究[J]. 管理评论, 2019, 31(3): 154–165. |

| [13] | 张戌凡, 席猛. 工会实践对员工工作幸福感的影响: 基于工具—情感的双路径视角[J]. 心理科学进展, 2019, 27(8): 1354–1362. |

| [14] | 周浩. 主管为何偏爱某些下属的建言: 基于亲、忠、才与信任视角的分析[J]. 管理评论, 2021, 33(9): 187–197. |

| [15] | Ashforth B E, Kreiner G E, Fugate M. All in a day’s work: Boundaries and micro role transitions[J]. The Academy of Management Review, 2000, 25(3): 472–491. |

| [16] | Baer M D, Dhensa-Kahlon R K, Colquitt J A, et al. Uneasy lies the head that bears the trust: The effects of feeling trusted on emotional exhaustion[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(6): 1637–1657. |

| [17] | Boswell W R, Olson-Buchanan J B. The use of communication technologies after hours: The role of work attitudes and work-life conflict[J]. Journal of Management, 2007, 33(4): 592–610. |

| [18] | Butts M M, Becker W J, Boswell W R. Hot buttons and time sinks: The effects of electronic communication during nonwork time on emotions and work-nonwork conflict[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(3): 763–788. |

| [19] | Byron K. Carrying too heavy a load? The communication and miscommunication of emotion by email[J]. Academy of Management Review, 2008, 33(2): 309–327. |

| [20] | Choi J N, Sung S Y, Lee K, et al. Balancing cognition and emotion: Innovation implementation as a function of cognitive appraisal and emotional reactions toward innovation[J]. Journal of Organizational Behavior, 2011, 32(1): 107–124. |

| [21] | Colbert A E, Bono J E, Purvanova R K. Flourishing via workplace relationships: Moving beyond instrumental support[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(4): 1199–1223. |

| [22] | Dumas T L, Perry-Smith J E. The paradox of family structure and plans after work: Why single childless employees may be the least absorbed at work[J]. Academy of Management Journal, 2018, 61(4): 1231–1252. |

| [23] | Dumas T L, Stanko T L. Married with children: How family role identification shapes leadership behaviors at work[J]. Personnel Psychology, 2017, 70(3): 597–633. |

| [24] | Eatough E M, Meier L L, Igic I, et al. You want me to do what? Two daily diary studies of illegitimate tasks and employee well-being[J]. Journal of Organizational Behavior, 2016, 37(1): 108–127. |

| [25] | Edwards J R, Rothbard N P. Mechanisms linking work and family: Clarifying the relationship between work and family constructs[J]. The Academy of Management Review, 2000, 25(1): 178–199. |

| [26] | Ferguson M, Carlson D, Boswell W, et al. Tethered to work: A family systems approach linking mobile device use to turnover intentions[J]. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(4): 520–534. |

| [27] | French K A, Allen T D. Episodic work-family conflict and strain: A dynamic perspective[J]. Journal of Applied Psychology, 2020, 105(8): 863–888. |

| [28] | Grant A M, Dutton J E, Rosso B D. Giving commitment: Employee support programs and the prosocial sensemaking process[J]. Academy of Management Journal, 2008, 51(5): 898–918. |

| [29] | Lau D C, Lam L W, Wen S S. Examining the effects of feeling trusted by supervisors in the workplace: A self-evaluative perspective[J]. Journal of Organizational Behavior, 2014, 35(1): 112–127. |

| [30] | Lau D C, Liu J, Fu P P. Feeling trusted by business leaders in China: Antecedents and the mediating role of value congruence[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2007, 24(3): 321–340. |

| [31] | Lazarus R S, Folkman S. Cognitive appraisal processes[A]. Lazarus R S, Folkman S. Stress, appraisal, and coping[M]. New York: Springer, 1984. |

| [32] | Ma J, Peng Y S. The performance costs of illegitimate tasks: The role of job identity and flexible role orientation[J]. Journal of Vocational Behavior, 2019, 110: 144–154. |

| [33] | Pratt M G, Rockmann K W, Kaufmann J B. Constructing professional identity: The role of work and identity learning cycles in the customization of identity among medical residents[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(2): 235–262. |

| [34] | Reh S, Wieck C, Scheibe S. Experience, vulnerability, or overload? Emotional job demands as moderator in trajectories of emotional well-being and job satisfaction across the working lifespan[J]. Journal of Applied Psychology, 2021, 106(11): 1734–1749. |

| [35] | Rosen C C, Simon L S, Gajendran R S, et al. Boxed in by your inbox: Implications of daily e-mail demands for managers’ leadership behaviors[J]. Journal of Applied Psychology, 2019, 104(1): 19–33. |

| [36] | Semmer N K, Jacobshagen N, Meier L L, et al. Illegitimate tasks as a source of work stress[J]. Work & Stress, 2015, 29(1): 32–56. |

| [37] | Semmer N K, Tschan F, Meier L L, et al. Illegitimate tasks and counterproductive work behavior[J]. Applied Psychology, 2010, 59(1): 70–96. |

| [38] | Sonnentag S, Ilies R. Intra-individual processes linking work and employee well-being: Introduction into the special issue[J]. Journal of Organizational Behavior, 2011, 32(4): 521–525. |

| [39] | Sonnentag S, Lischetzke T. Illegitimate tasks reach into afterwork hours: A multilevel study[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2018, 23(2): 248–261. |

| [40] | Tripathi N, Zhu J, Jacob G H, et al. Intraindividual variability in identity centrality: Examining the dynamics of perceived role progress and state identity centrality[J]. Journal of Applied Psychology, 2020, 105(8): 889–906. |

| [41] | Zheng X M, Zhu W C, Zhao H X, et al. Employee well-being in organizations: Theoretical model, scale development, and cross-cultural validation[J]. Journal of Organizational Behavior, 2015, 36(5): 621–644. |