2022第44卷第5期

产业集群作为空间经济活动的主要组织形式和载体,由于具有专业化分工协作、资源协同、要素共享等外部经济优势,被视作提升国家和区域竞争力的最佳策略,引起决策者和研究者的特别关注(Porter,2000;Mesquita,2007)。美国的“区域创新集群计划”,欧盟的“欧洲卓越集群倡议”,日本的“创新集群升级行动”等,均将集群化发展作为产业或区域发展规划的中心内容。在我国,“十四五”规划明确提出深入实施制造强国战略,要“培育先进制造业集群”,“深入推进国家战略性新兴产业集群发展工程”,产业集群发展全面提速。如何打造一批具有国际竞争力的产业集群,是我国由制造大国迈向制造强国需要解决的重要理论命题和实践课题。

产业集群的空间集聚优势转化为国际竞争优势的过程,是产业要素、经济主体、产业环境等相互依赖和共生演进的过程,是整个产业生态系统共同作用的结果。近年来,生态学理论被引入到产业研究,由此出现了研究产业生态系统的新兴交叉领域。Frosch和Gallopoulos(1989)使用自然生态系统类比产业系统,提出了产业生态系统(industrial ecosystem)的概念。迅速兴起的产业生态学使我们可以从生态系统演进入手,利用生命周期评价、物质流核算等方法对产业生态化发展的机理和路径展开研究,分析种群属性、种群密度等因素变化对产业演化进程的影响。但目前对产业集群生态系统的研究尚不充分,且现有文献多偏重节能减排、资源循环利用、减轻环境压力的生态面,如对资源型产业生态园区的专门研究(Lambert和Boons,2002;刘晶茹等,2014)。相对而言,对产业集群生态系统的经济属性关注不足。

与生态学或环境学将产业集群生态系统的概念中心放在自然生态系统的物质流、能量流循环不同,经济管理学领域研究的产业集群生态系统是经济—社会—环境属性的复合体,包含对产业集群存续发展产生重要影响的各种元素集合及其相互作用关系(Leitch等,2010;李晓华和刘峰,2013)。尽管目前对产业集群生态系统的研究尚未形成统一的界定或可靠的理论支持,但不断增长的研究成果为我们提供了促进产业和区域平衡发展的新理念和新思路。为此,本文采用科学计量学的方法,全面梳理经济管理学领域关于产业集群生态系统的研究成果,旨在回答三个基本问题:产业集群生态系统研究的热点是什么?研究发展的知识演进脉络是怎样的?主要使用的研究方法有哪些?本文试图通过对上述问题的回答,系统把握产业集群生态系统的研究现状和发展趋势,从理论和实践层面上为构筑产业集群生态系统研究的逻辑架构提供有益的借鉴。

二、文献统计分析(一)研究工具与方法

本文采用科学知识图谱方法对文献进行计量分析,分析工具为CiteSpace 5.8.R1。CiteSpace是美国德雷塞尔大学(Drexel University)陈超美教授(Chaomei Chen)基于JAVA开发的一款多元、分时、动态科技文本挖掘及可视化软件,以科学知识图谱视图方式呈现科学文献中蕴含的知识结构和规律,据此探索学科主题领域的研究前沿和变化趋势。

具体而言,本文利用高频和高中介性关键词共现和聚类分析,提取产业集群生态系统研究的主题,展示现有研究热点和研究结构;利用关键词时间线图和突现分析,厘清相关研究的发展演化脉络;基于文献共被引和描述统计分析,梳理相关研究的主流研究方法。

(二)研究对象与数据筛选

本文将作为研究对象的产业集群生态系统定义为:在一定地域空间内,由产业种群和产业环境构成的具有自组织和自调节功能的有机系统。以此为依据,选择国内和国外最具代表性的两个数据库—中国知网(CNKI)和Web of Science核心合集(WOS)进行文献检索,文献检索时间截至2020年底。在CNKI数据库中,检索主题:产业集群(并含)生态系统,文献类型:期刊,文献分类:哲学与人文科学、社会科学Ⅰ辑、社会科学Ⅱ辑、经济与管理科学,来源类别:核心期刊、CSSCI。在WOS数据库中,检索主题:(industr* cluster*) OR (business cluster*) OR (industr* aggregat*) OR (industr* agglomerat*) AND (ecosys*) OR (ecolog*),文献类型:Article OR Review,语言:English,文献类别:MANAGEMENT OR ECONOMICS OR BUSINESS,来源类别:SCI-EXPANDED、SSCI、A&HCI、CPCI-S和CPCI-SSH。此外,基于上述条件本文对ProQuest数据库进行检索,作为WOS数据库的补充数据来源。

设置以上检索条件的考虑:一是为了确保在经济和管理语境下使用产业生态的概念。本文将文献类别限定为社会科学领域的经济管理类,将仅从自然环境入手来定义产业集群生态概念的论文排除在外。二是基于“产业集群”“产业生态”两个术语在英语语境下使用的多样性。本文在主题字段中增加“*”通配符来收集合适的论文,以保证搜索文献数据的查全率。

由于目前产业集群和生态系统这两个研究领域仍处于分离状态(Yoon和Nadvi,2018),故检索相关文献数量有限,应用CiteSpace软件进行数据除重筛选后,国内文献得到有效检索结果为198篇,国外文献得到有效检索结果为200篇,由此本文开展文献计量分析的数据集包含国内外文献共计398篇。

(三)时间序列分析

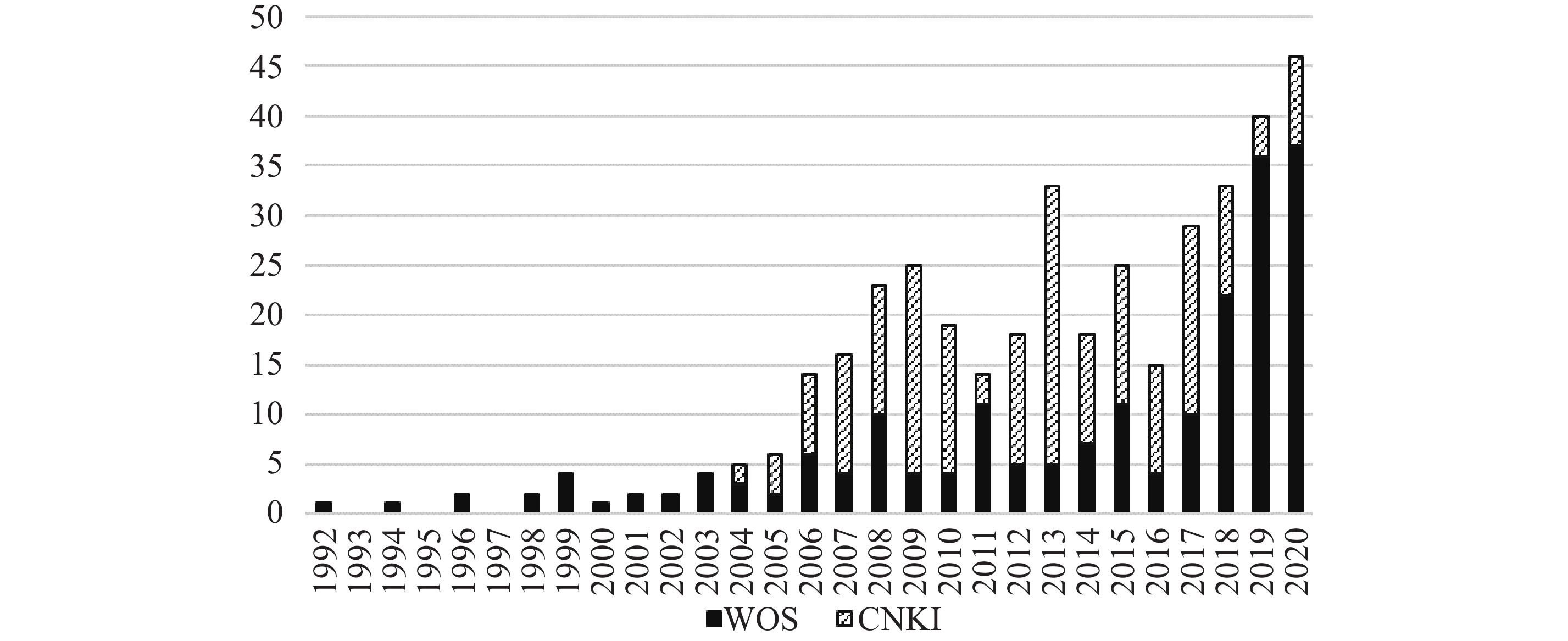

文献发表年度及数量的时间序列变化反映了学术界对该研究主题关注的动态趋势。如图1所示,由本文设置的检索条件发现,第一篇关于产业集群生态系统的英文文献发表于1992年,中文文献发表于2004年,之后至2020年近30年间该主题的相关文献总体呈现出波动上升的趋势,2020年达到了46篇的历史新高。从时间趋势看,生态系统概念在产业集群研究领域得到了越来越广泛的应用,特别是国外近来的研究热度快速上升,但是相关研究的年平均发文数量依然偏低。值得注意的是,与我国产业集群蓬勃发展的现实相悖,国内文献在近来呈现疲软态势,说明集群生态系统作为一个新兴研究领域,尚需学术界加大研究力度寻找新的突破点,产出更多高质量的学术成果。

|

| 图 1 产业集群生态系统文献年度分布 |

(四)学术领域知识流分析

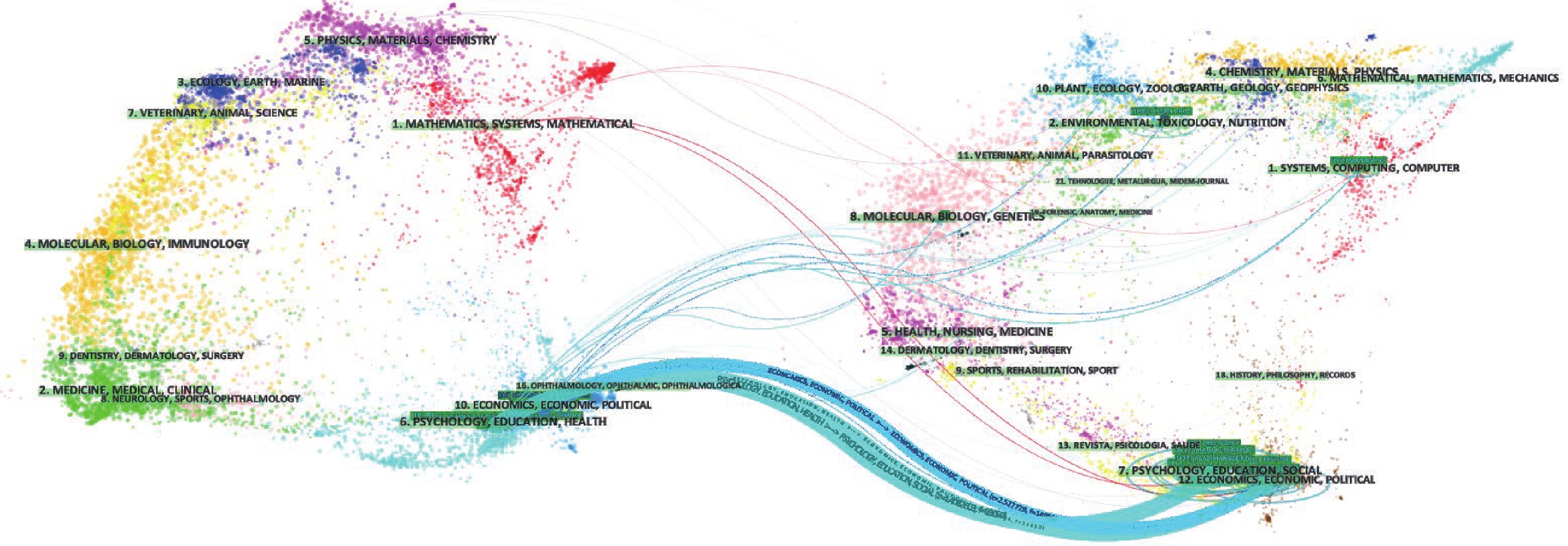

文献的相互引证揭示了各学科领域间的知识流动与联系。以本文前述研究对象作为原始文献集,采用前向和后向搜索获得相关引文文献,共获得13455篇引文文献,据此分析产业集群生态系统相关研究的知识吸收与扩散情况,从而深入剖析该领域的学科知识结构。其中,对来自WOS数据集的引文文献(11518篇)利用CiteSpace双图叠加功能进行分析,对来自CNKI数据集的引文文献(1 937篇)利用COUNTIF函数进行统计分析。如图2和表1所示,施引域(图左侧)表征原始文献所在的主要期刊分布类群,被引域(图右侧)表示被引文献所在的主要期刊类群,施引域和被引域之间的连线代表引文流量关系,用Z-score标准化值和引文频次衡量。

结果显示,发表产业集群生态系统文献的施引代表性期刊有Ecological economics、Regional Studies、《科技管理研究》《生态经济》等,主要集中于经济管理、人文经济地理等领域。发表被引文献的代表性期刊有Research Policy、Strategic Management Journal、《中国工业经济》《科技管理研究》等,除了主要集中于经济管理、人文社会领域外,环境科学、系统科学等领域也为集群生态系统研究提供了重要知识基础,反映出集群生态系统研究多学科知识吸收的特点。

|

| 图 2 产业集群生态系统学科领域知识流动双区叠加图 |

| 施引域 | 被引域 | Z值 | 引文

频次 |

||

| 期刊类群 | 主要期刊 | 期刊类群 | 主要期刊 | ||

| WOS | |||||

| psychology, education, health | Regional Studies(12) | psychology, education, social | Research Policy(407)Regional Studies(297) | 4.408 | 28060 |

| economics, economic, political | Ecological Economics(16) | economics, economic, political | Strategic Management Journal(303) | 2.528 | 14050 |

| psychology, education, health | Technological Forecasting and Social Change(10) | economics, economic, political | Administrative Science Quarterly(273) | 2.027 | 11650 |

| environmental, toxicology, nutrition | Journal of Cleaner Production(168) | ||||

| systems, computing, computer | Management Science(101) | ||||

| CNKI | |||||

| 文化、科学、 教育 |

科技管理研究(17)

科技进步与对策(12) |

文化、科学、教育 | 科技进步与对策(71)

科学学研究(60) 科技管理研究(52) |

||

| 经济、管理 | 生态经济(11) | 经济、管理 | 中国工业经济(80) | ||

| 注:括号内数字为该期刊发表文献篇数。 | |||||

学科群之间的知识吸收路径主要有三条,最显著的是“心理、教育”类群内的知识流动,Z值最高为4.408,其次为“经济、政治”类群内的知识流动,这两条路径反映在同一学术领域内部的知识流动是产业集群生态系统研究的最主要范式。第三是由“经济、政治”类群向“心理、教育”类群的知识流动,反映集群生态系统研究中人文社科和经济管理领域跨学科交叉的态势。

进一步分析产业集群生态系统领域的高被引文献及其引证关系可以发现,国内外文献共被引网络的密度均较小,并没有出现高中心度的被引文献,说明现有研究成果间联系松散,这一点在国内文献中表现得更突出。高被引文献所属研究领域与知识流分析一致,但国外高被引文献多集中在创业生态系统,而国内高被引文献则多集中于创新生态系统。

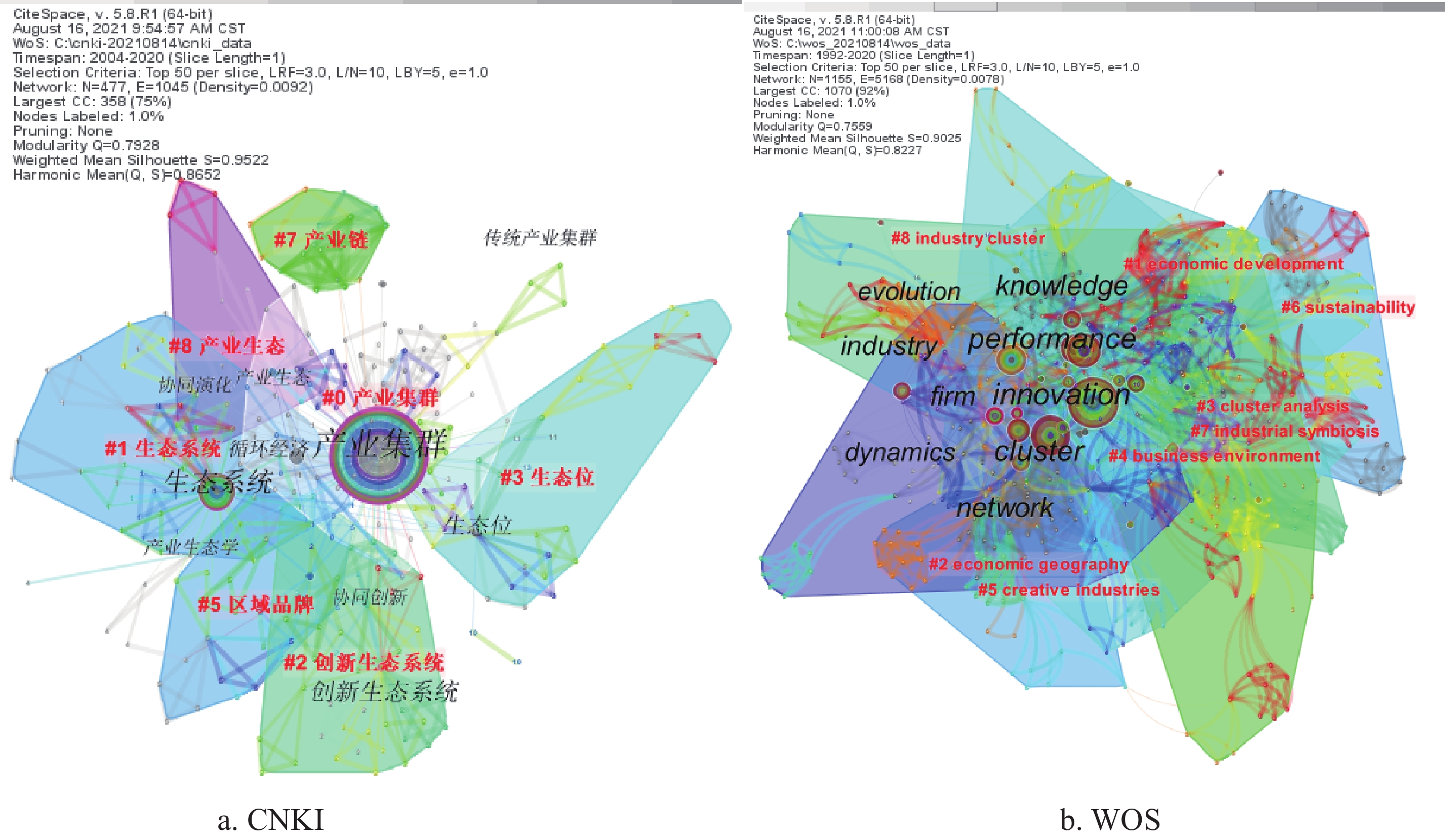

三、研究主题分析本文借助CiteSpace关键词字段共词分析和聚类分析探索产业集群生态系统研究的热点内容和主题分布。首先,提取数据集中文献的所有关键词,通过两两统计关键词在同一组文献中的共现次数来测度词间联系的紧密程度,构建共词矩阵和共词网络。其次,在共词分析的基础上,按照类内数据同质性强,类间数据同质性弱的原则,进行关键词聚类分析。图3报告了关键词共现网络和聚类的知识图谱,图中节点和标签大小表示关键词的共现频次和中介中心性;节点间连线粗细代表关键词的共现强度;不同颜色色块面积代表聚类程度,带序号的标签则标示聚类名称。在上述分析基础上,本文将产业集群生态系统研究归纳为组织共治、环境共洽、价值共创、生态共生四类主题。

|

| 图 3 产业集群生态系统关键词共现及聚类知识图谱 |

(一)组织共治主题

在CNKI数据集中的#0产业集群和WOS数据集中的#0同构(isomorphism)、#3集群分析(cluster analysis)、#8产业集群(industry cluster)等聚类结果中,产业集群聚类侧重集群组织模式研究,同构聚类侧重组织动态演进研究,集群分析聚类侧重核心企业研究,可共同归纳为组织共治研究主题。产业集群与自然界的生态群落相类似,群内企业和生态物种一样都会经过生命周期的过程;群内产业链网和食物链网存在类似的物质和能量传输;群内产业、企业及其所处环境间相互依赖、竞合的复杂关系同生态群落、种群间关系也高度相近。由此,产业集群的属性不仅是一种生产交易组织,更是一个富有“生命”活力的多层次生态系统(郑胜利和周丽群,2004)。

产业集群作为一种特殊的经济组织形式,实现了群内企业之间以及企业与其他组织和机构的合作,表现出独特的组织特征和优势(Aoki,2004)。集群生态系统是一个开放性的自组织系统,群内各主体的相互作用推动产业集群系统自发从无序向有序不断转化,为系统的可持续发展提供保障(陈宇菲等,2009)。由于集群具有共址和嵌入性的属性,群内企业可以在保证独立性的条件下深度参与具有替代关系或互补关系的产业活动(Pitelis,2012)。

从组织共治相关的高频关键词来看,CNKI中产业集群字段中介中心性为0.84,反映了国内研究对产业集群一维分析层面的高度集中;相较而言,WOS中集群(cluster)、企业(firm)、产业(industry)、网络(network)等字段中介中心性分别为0.08、0.09、0.09和0.03,反映了国外研究对不同层次生态系统的多维关注。多中心治理理论和利益相关者理论认为,产业集群是利益相关者聚集的系统,通过多中心治理实现组织共治是提升产业集群自组织能力的关键性策略之一(Chakrabarty,2020)。与政府单一权力主体控制的系统相比,组织共治主要通过企业、政府机构、科研机构、中介组织、金融机构、社会团体等多中心主体的竞合博弈实现产业集群治理(Alvarado-Vargas等,2017)。组织共治以多中心治理主体的独立决策为前提,以治理主体间的相互信任为基础,采取合作的手段进行治理,形成产业集群网络化协作的全方位合作机制。在多个治理主体构成的集群治理结构中,各主体既相互独立又协调互动,既提高了各主体参与主动治理的能动性,又促进了彼此之间知识、行动的融合,从而能够在面对挑战时灵活地做出适应性调整,确保产业集群生态系统的自适演化。

(二)环境共洽主题

CNKI数据集中的#1生态系统、#3生态位和WOS数据集中的#4 商业环境(business environment)、#6可持续性(sustainability)等聚类结果,可归纳为环境共洽主题。其中,生态系统聚类反映对循环经济、绿色实践的考量;生态位聚类关注特定资源空间的占用;商业环境聚类包含电子商务等高频关键词,反映对市场环境的研究;可持续性聚类包含生态足迹、生产者责任、消费者责任等高频关键词,反映对集群社会责任的研究。总体来看,以上聚类结果均强调了环境在驱动产业集群发展中的重要性(李健和金占明,2006;Asheim等,2011;Stam,2015)。

广义的环境泛指整体生态系统环境,主要指引致产业成长的经济、科技、政策、市场、文化等要素构成的非生物环境。Isenberg(2010)、Foster等(2013)、Autio等(2014)整合了生态系统的环境构成要素,认为生态系统环境主要包括市场的可达性;人力资本;基金和金融;创业导师等支持系统;行业和技术环境;政府和规制框架(正式和非正式);教育和培训;作为催化剂的大学;文化支持;时间和空间环境等。Asheim等(2011)以构建区域优势为目的,整合相关多样性、差异化知识和政策的概念,提出了区域创新政策模型,认为区域政策不是要最大化某个指标,而是要创建一个可以促进创新创业蓬勃发展的环境和系统(Stam,2015)。

狭义的环境特指自然环境。针对传统产业发展中经济与环境冲突的弊端,产业集群生态系统致力于化解经济活动所产生的环境风险,在特定地域空间内实现产业系统和环境系统的耦合优化。产业集群生态系统要求在保护生态环境基础上实现自然、社会与经济的互利共赢。从20世纪70年代作为产业生态化起源的丹麦卡伦堡工业园(Kalundborg),到90年代之后以清洁生产、绿色工业、可持续发展为目标的一系列生态工业园的迅速崛起,产业系统内企业之间的物质循环与代谢成为产业集群生态系统活力与健康的体现(吴松强,2009)。实现产业经济与环境保护有机结合,强调“清洁生产”,既要提高资源利用效率,优化生产过程的资源消耗;又要提高系统内“资源—产品—再生资源”的循环速率,最终实现“最佳生产、最适消费、最少废弃”。

(三)价值共创主题

CNKI数据集中的#2创新生态系统、#5区域品牌和WOS数据集中的#1经济发展(economic development)、#2经济地理(economic geography)等聚类结果,可归纳为利益共享主题。其中,创新生态系统聚类主要包含价值共创、协同创新等关键词,反映了集群创新过程和价值取向;区域品牌聚类关注品牌生态要素、品牌经济等内容;经济发展聚类主要集中于产业集群带动经济发展的研究;经济地理聚类包含区域韧性、学习区、产业区等关键词,反映了对空间经济属性的关注。比较而言,国外研究(WOS)更关注产业集群系统带来的经济发展红利,绩效(performance,39/0.09①)、知识(knowledge,36/0.05)、创新(innovation,47/0.03)、创业(entrepreneurship,15/0.04)、效率(efficiency,2/0.07)等系统功能均得到重点关注。国内研究(CNKI)主要关注产业集群创新生态系统(14/0.19)和品牌生态系统(7/0.02)研究,关注面较窄。

企业加入产业集群生态系统主要受经济逻辑影响,第一驱动因素是其可以据此实现的经济利益(Sterr和Ott,2004)。集群企业从感知的“生产机会”中获取价值,往往需要在特定地点共同创造市场和生态系统,与其利益相关者形成共享利益、共担风险的“利益共同体”(Pitelis,2012)。随着价值共创理论由企业-顾客的二元交互向服务生态系统的不断深入(简兆权等,2016;Vargo和Lusch, 2018;Ismail等,2021),关于产业集群的价值共创研究转向了生态系统思维的整体视角,主要关注价值共创网络的构建与发展。产业集群内多个层次的不同利益相关者构建价值共创网络,经过建立价值共创利益认知、识别利益相关者、提升共创关系能力、制度及规范建设等环节(Eikebrokk等,2021);采取产品联合开发、品牌价值实现和商业模式创新等不同价值共创实现机制(张月莉和蒋琴儿,2021)。作为整合资源多边中介的平台、利益相关者之间的虚拟接触等是影响集群生态系统价值共创的重要因素(Blasco-Arcas等,2020)。

产业集群价值共创的优势一方面来自供给外部性,相关企业的集聚既可以通过提高资产专用性和交易频率,有效降低交易成本,获得专业化集聚的MAR外部性,催生集群生态系统的规模经济效应;又可以丰富种群的多样性和互补性,形成多样化集聚的Jacobs外部性,实现集群生态系统的范围经济效应(Feldman和Audretsch,1999;Duranton和Puga,2001;王丽平等,2016)。集群价值共创的优势另一方面来自于需求效应,如可以减少消费者的搜寻成本(McCann和Folta,2009)。据此,产业集群可以获得相对外界竞争的收益递增优势,从而展现集群生态系统价值共创的功能(Esty和Porter,1998)。

在实现集群价值共创的同时,以价值分配为动力的企业活动也解释了产业集群生态系统的出现和演化。产业集群内的个体参与价值共创常以价值主张或追求价值占有为目的(Frow等,2014;郑准等,2020)。只有当产业集群生态系统形成有效的利益共享机制,即企业作为集群的一部分获得的共创价值大于其独立运营时所能实现的最大化个体价值时,企业、集群、市场和生态系统才能实现共同进化(Pitelis,2012)。因此,产业集群要通过设计利益相容机制,引导多边成员在增加共同创造的整体价值的同时,参与价值分配,使集群企业创造的价值在整个生态系统中实现分享。

(四)生态共生主题

CNKI数据集中的#7产业链、#8产业生态和WOS数据集中的#5创意产业(creative industry)、#7产业共生(industrial symbiosis)等聚类结果,可归纳为生态共生主题。其中,产业链聚类关注集群内部产业上下游之间的有效供给能力;产业生态聚类包含正负反馈机制、工业互联网平台等关键词,侧重对产业集群共生界面的研究;创意产业聚类强调创意融入集群发展的共生机制;产业共生聚类主要关注物质、能源等的互利交换。

产业集群作为生物群落的社会化体现,本质上可以理解为不同共生单元之间以互利方式交换物质、能源、信息、人才和技术等有形和无形资源的生态共生有机体(Chertow,2000;谌飞龙,2012;Baldassarre等,2019)。产业集群内部共生单元通过集体合作获得竞争优势的关系状态称为生态共生关系,共生关系的形成及其稳定性受到地理邻近性、共生网络嵌入、资源流联合管理、共生预期导向、共生单元之间的临界规模关系等因素的直接影响(刘满凤和危文朝,2015;Neves等,2020;Mallawaarachchi等,2020)。从关键词聚类结果比较来看,国内文献对生态共生的研究偏向产业集群的产业生态链、供应链的连续性和价值增值性,多强调基于上下游供需对接的产品共生;国外研究则偏向产业集群知识资源的流动共享和业务模块组合,多关注技术共生和组织共生的实现(Boons等,2011)。

对产业集群而言,产业共生是生态共生的重要内容。随着时间的演变,产业种群在动态协作过程中共同演进发展(Boons等,2011;王鹏和王艳艳,2016)。产业种群通过改变进入种群企业数量的选择过程,以及改变企业特征的适应过程两种方式发展变化(Geroski和Mazzucato,2001)。在存在特定关联的不同种群之间,其中一个产业种群的创建率或种群密度的变化,会由于传染和密度依赖等路径影响另一个产业种群,由此形成产业种群间的竞争、偏利、互利等不同种群共生关系。当两个产业种群的任何一方密度的增加均会导致另一方创建率增加时,两个种群被定义为互利共生种群,其演化为协同演化(Baum等,1995)。

在探讨产业集群内部不同种群之间共生关系的诸多命题中,由于制造业与服务业间密切的产业关联,故对两者间产业共生关系的研究成为关注焦点。Martin等(1996)直接将产业集群看作是一个由制造业和服务业企业共同组成的生态系统。从共生演化过程看,制造业和服务业两大部门及其子种群之间在演化上呈现出互动、融合的共生关系(关长海和赵国杰,2008)。一方面,制造业与服务业存在互促关系,制造业的分工深化,会提高服务业新兴子种群的创建率;而服务业的扩张则降低制造业的中间成本,进一步促进制造业的分工深化。另一方面,新一代信息技术推动了制造业与服务业深度融合,以集群生态系统内出现“新物种”、新业态和新商业模式作为标志,产业融合突破传统产业边界,加快实现服务制造化和制造服务化过程(吉亚辉和段荣荣,2014)。

总之,既有研究借助生态系统隐喻对产业集群各要素之间的相互依赖关系及其运行环境进行了全面的思考,主要涉及组织共治、环境共洽、价值共创、生态共生四大主题,为产业集群生态系统观的形成奠定了重要的认知基础。但上述研究缺乏一个明晰的分析框架来识别集群生态系统及其组织运作的内在逻辑。产业集群被看作由诸多具有高度复杂关系的交互元素组成的系统,现有文献虽然展示了系统内诸多元素共存的多元面貌,如多元的利益相关者治理主体、多维的生态系统环境构成要素等,但是对于元素间的内在关联及因果关系,缺少相应的学术界定与分析(Stam,2015;Alvedalen和Boschma,2017)。由此,需要一个清晰的理论框架工具来剖析产业集群生态系统的形成、演化、运行、治理的原理和机制,解释产业集群化、生态化、系统化导向下实践和现象背后的本质和规律。

四、知识演进分析本文利用关键词时间线图和突发性关键词分析生态系统视阈下产业集群研究的发展演化脉络。表2报告了突发性关键词诊断结果,通过Kleinberg(2003)算法监测关键词的出现持续时间和状态转换密度,以此识别突发性关键词及其突发强度,确定短期快速增长的热点主题。图4时间线图的横轴表示时间,纵轴为关键词聚类,不同聚类下的关键词被标注在数据集中首次出现年份对应的时区,随着数据集中历年累计出现频次的增加,该关键词的节点不断扩大,节点连线代表关键词之间的联系。上述分析将时间因素加入研究主题路径,可以据此揭示相关领域的传承关系、发展方向和变化趋势。据此,本文将产业集群生态系统的研究发展脉络分为三个阶段:2004年以前的起步阶段;2005—2016年的探索阶段;2017—2020年的扩展阶段。

|

| 图 4 产业集群生态系统关键词时间线图 |

(一)起步阶段(2004年以前)

这一时期产业集群生态系统研究尚处于起步阶段,鉴于国内研究仅包含2004年的2篇文献,故主要以WOS数据集的22篇外文文献为对象进行分析。此阶段呈现出如下特点:

1.组织生态学构成产业集群生态系统初期研究的主要理论基础

20世纪90年代初,组织生态学的概念如生态位、资源竞争等开始被引入产业集群生态系统的研究。初期文献主要基于取象比类的认知模式(王馨和李平,2017),在产业集群生态系统和自然生态系统两大域界上展开类比,尝试建立产业集群动态演进与自然生态系统演化之间的映射,凸显两者间在本质上的共同属性。Baum和Oliver(1996)研究了组织生态位和制度过程对营利和非营利组织建立及其地理集聚水平的影响。Finegold(1999)从四个方面总结了集群生态系统和自然生态系统的共性,主要包括启动的催化剂、持续发展的营养剂、支持环境以及群内各主体间的相互依赖。Staber(2001)则发现,1960年至1998年间德国Baden-Wurttemberg针织品产业区企业合作的绩效与组织生态学中资源环境竞争的生态模型最为吻合。

| CNKI | WOS | ||||||||

| 关键词 | 强度 | 起始 | 结束 | 时间段

(2004— 2020) |

关键词 | 强度 | 起始 | 结束 | 时间段

(1992— 2020) |

| 产业集群 | 2.92 | 2005 | 2007 |

|

竞争

(competition) |

3.87 | 1994 | 2006 |

|

| 循环经济 | 4.7 | 2007 | 2009 |

|

产业

(industry) |

2.4 | 1994 | 2003 |

|

| 低碳经济 | 1.86 | 2010 | 2010 |

|

组织

(organization) |

2.02 | 2008 | 2010 |

|

| 战略性新兴产业 | 2.19 | 2012 | 2014 |

|

创新

(innovation) |

1.8 | 2008 | 2008 |

|

| 品牌生态系统 | 2.33 | 2013 | 2015 |

|

园区

(park) |

1.8 | 2008 | 2017 |

|

| 协同创新 | 1.8 | 2014 | 2016 |

|

创新生态系统(innovation ecosystem) | 2.12 | 2018 | 2020 |

|

| 创新生态系统 | 2.37 | 2018 | 2020 |

|

创业生态系统(entrepreneurial ecosystem) | 2.62 | 2019 | 2020 |

|

注: 关键词出现频次显著增加时间; 关键词出现频次显著增加时间; 关键词出现频次未显著变化时间。 关键词出现频次未显著变化时间。 |

|||||||||

2.特定产业集群的经济绩效成为初期关注的重点

产业集群研究近年来在西方发达国家日益引起重视,首要原因在于集群被认为是创造财富和就业机会的重要来源(Porter,2000)。此阶段的研究强调特定“产业”集聚带来的经济“绩效”。特定产业集聚既涉及生物医学、计算机等高技术产业集群,也涵盖纺织等传统产业集群;经济绩效包括集群企业的股票市值、就业数量和质量、企业存活率等。相应地,本阶段出现了关键词“美国”,说明汲取美国产业集群发展的成功经验成为初期研究的关注点之一。如Finegold(1999)分析了美国加州的生物医学和计算机高技术产业集群,提出了创造可持续的高技能生态系统(self-sustaining,high-skill ecosystems),并由此讨论对英国的借鉴意义。

(二)探索阶段(2005—2016年)

此阶段数据集中包含2005—2016年间的226篇文献(CNKI:153篇;WOS:73篇)。从表2和图4可见,产业集群生态系统研究主题下的高频和高中心性关键词绝大多数首次出现在此阶段。与上一阶段相比,此阶段高频关键词数量激增,关键词中心度增加明显,但关键词间尚未建立起密切联系。可以说,这一时期进入产业集群生态系统研究的探索阶段,研究内容呈现出如下特点:

1.创新成为集群生态系统研究的焦点

早在产业集群创新生态系统这一概念被明确提出之前,学者们就已经注意到创新不是单个企业的孤立事件,在特定的行业或阶段,集群是最有效的创新发展形式之一,可以获得空间集聚的创新优势(Porter,1991)。Mercan 和Göktaş(2011)、孙小强(2015)等将创新生态系统列为产业集群研究的核心内容。

与传统创新模式相比,集群创新生态系统研究一是更突出创新的系统性,强调组成生态系统的不同组织在创新方面的复杂关系和相互作用,主张通过集群内企业间、企业与机构间互动的正式、非正式的交流和沟通形成有效的创新网络,并通过社会系统促进创新传播(Fetters等,2010;张银银和邓玲,2013)。二是更突出创新参与者的丰富性和多样性,生态系统的领导者、直接价值创造者(生产者、供应商、分销商和用户等)、价值创造支持者(金融机构、研究机构)、集群系统的维护者(监管机构)等都被纳入创新生态系统研究(Battistella等,2013)。三是更突出协同进化性,集群创新生态系统重点关注各类组织的共同进化过程,以实现系统内成员彼此间由低级向高级、由简单向复杂的协同进化。Carayannis和Campbell(2009)提出21世纪由创新网络和知识集群构成的“模式3”创新生态系统,“模式3”是一个多层次、多模式、多节点、多边的知识创造和应用框架,强调不同知识和创新范式的共存和共演化,注重知识生产的社会公共利益导向,以实现社会公共利益下的创新生态平衡。

2.产业集群生态系统的组织研究向网络分析方向拓展

在前一阶段重点探讨“产业”这一集群中观层级的基础上,本阶段“网络”成为高频关键词,出现了对集群组织的生态系统网络体系和网络结构的分析,显示产业集群生态系统的组织研究向“网络”分析方向的不断拓展。

集群不仅是企业的集聚,而是地理边界内的网络,不同的行动者会构成不同层面的社会网络,包括企业间网络、组织间制度网络以及集群间网络等(Rocha和Sternberg,2005;蔡宁等,2006)。其中企业间网络注重研究集群内部企业间基于市场交易、惯例、非正式规则等形成的相互依存关系(李志刚等,2007)。组织间制度网络关注集群内企业、非政府组织和政府组织之间的关系,往往与社会资本、制度嵌入性等概念密切相关,社会经济网络理论认为产业集群中的关系嵌入和结构嵌入形成了企业之间稳定、持续的社会网络,社会网络中的企业基于信任意愿结成一个支持互惠互利目标的团体。集群间网络则考量不同集群间形成的互补或者互促关系(Rocha和Sternberg,2005;Carayannis和Campbell,2009;戴维奇等,2011)。

3.演化理论视角下的集群生态系统研究得到关注

此阶段“演进”“动态”等关键词的高频出现,说明演化理论在产业集群生态系统研究中得到了重视。演化经济地理学、产业生命周期理论提供了以动态、过程的方式思考产业集群进化发展的不同视角,主要试图回答产业集群为何出现,如何形成发展,为何衰落,如何应对和适应环境变化,如何向新领域转移等一系列问题。

演化经济地理学将韧性(resilience)的概念引入区域经济发展和产业集群研究中,为理解集群可持续发展提供了有益视角。主流区域韧性理论认为,产业集群要保持活力需要满足两方面条件:首先,产业集群具备抵御外部冲击或压力并从中恢复的能力,是一个有弹力的系统;其次,产业集群能够根据内外部因素的变化而自我改变,是一个适应性强的系统(Pendall等,2010)。虽然产业集群的韧性在其经历突然的外部冲击时表现最为强烈,但即使在不存在突发事件时,集群韧性同样会面临去工业化等逐渐升级的挑战(Hassink,2010)。

产业生命周期理论认为产业集群的经济优势不是永久性的,原有的经济优势有时反而会造成后期集群的衰退,因此需要关注集群生态系统演化经过的不同生命周期阶段(Martin和Sunley,2006;陈宇菲等,2009;赵进和刘延平,2010;Hassink,2010)。虽然存在不确定性和具体划分阶段上的差异性,但现有文献大致将产业集群的生命周期归为产生、成长、成熟和衰退4个阶段,并建议针对不同阶段采取相应调整策略(Menzel和Fornahl,2010)。(1)产生阶段。新兴产业中的企业零星出现,虽然有一些小规模的集聚,但此时尚未形成明显的空间集中(Klepper,2007)。(2)成长阶段。随着新兴产业发展,集群开始出现,集群企业可以凭借规模经济效应、知识外溢效应、劳动力蓄水池效应等获得竞争优势,此时集群企业的表现往往优于同行业的非集群企业,从而导致集中度的不断提高。(3)成熟阶段。随着产业的成熟,生产过程走向标准化,群内同类企业间竞争加剧,利润下降。此时避免下降的策略一是要维持集群的异质性,二是要有选择地促进初创企业发展,开辟新的增长路径。如果集群能够经历自我更新并实现转型,就可能进入其他行业的新生命周期并离开成熟阶段,重新返回新的成长阶段(Tappi,2005)。(4)衰退阶段。当集群失去适应环境变化的能力时,就会陷入衰退,原因往往在于单一结构的产业集群缺乏异质性和多样性,易于陷入刚性专业化陷阱,如曼彻斯特纺织产业集群和底特律汽车产业集群的衰落(Menzel和Fornahl,2010)。

(三)扩展阶段(2017—2020年)

此阶段数据集中包含2017-2020年间的148篇文献(CNKI:43篇;WOS:105篇)。比较CNKI和WOS高频关键词及其共现分析,纵向来看,高频关键词密度与上一阶段相比得到了大幅度提升;横向来看,国内研究的关键词密度低于国外,说明国内研究与国外相比更加分散。总体来看,此阶段大致沿袭了上一个阶段的研究热点,但同时呈现出一些新特点:

1.创新创业和生态系统融合研究得到进一步深化

比较两个阶段的高频关键词可以发现,第二阶段的高频关键词多以单个词的方式出现,如“创新(innovation)”“生态系统(ecosystem)”等,而到了第三阶段,高频关键词中出现了多个组合词,如“创新生态系统(innovation ecosystem)”“创业生态系统(entrepreneurial ecosystem)”等。这一现象说明,生态系统这一概念,在社会科学领域中已从初期的跨学科引入,开始向交叉融合方向转变。创新/创业生态系统研究普遍认为,生态系统是一定区域内的社会、政治、经济和文化等要素的组合,正是在企业边界之外的这些区域要素资源,形成了区域或企业的竞争优势(刘刚和刘捷,2019;郭丽娟和刘佳,2020)。Spigel(2017)将这类区域资源概括为三个方面,一是共享的文化理念和制度环境可以简化企业间合作并规范知识共享等企业实践;二是区域内的社交网络为知识溢出、信息传播创造了途径;三是政府政策可以消除创新创业的体制机制障碍,资助创新创业计划,并促进区域文化和网络的形成。

其中,创业生态系统的研究近来得到国外学者的特别关注。为弥补传统经济研究忽略创业企业在经济系统中作用的局限性,Prahalad(2005)、Isenberg(2010)等提出了创业生态系统的概念,以突出创业企业的重要性。据此,第三阶段出现多篇文献将产业集群和创业生态系统联系在一起,以创业活动作为创业生态系统的输出,新价值创造作为创业生态系统的结果,从创业生态系统的理论来源、属性、结构、治理、绩效等多角度展开产业集群研究(Acs,2017)。Spigel(2017)分析了构成创业生态系统的三大属性:文化属性(包括支持文化、创业历史);社会属性(包括社会网络、投资资本、创业导师、技能工人);物质属性(包括政策和治理、大学、支持服务、基础设施、开放的市场),认为三类属性的相互作用构成了整个创业生态系统。Brown和Mason(2017)认为,创业生态系统是高度多样化、多参与者和多尺度的现象,需要量身定制的政策干预措施。

2.数字经济条件下的集群生态系统开始得到关注

随着信息和通信技术的发展,数字网络、知识网络与实体经济之间出现了重叠,从而在互联网等虚拟学习环境中产生了新的竞争空间(王节祥等,2018)。在数字经济条件下,通过共享数字知识网络,客户、供应商、分销商等可以形成协作和竞争的虚拟产业集群,用组织邻近性代替地理邻近性支持隐性知识的交换,从而跨越时间和地理空间限制,扩大产业集群的网络结构(Nambisan,2017;陈小勇,2017)。Sussan和Acs(2017)将数字生态系统与创业生态系统概念整合在一起,提出数字创业生态系统的概念框架。这个概念框架包含四个方面:数字基础设施治理、数字公民、数字创业和数字市场。数字市场上的创业企业通过开发新颖的数字技术或应用方法来创建新企业,成为多边平台的媒介帮助不同类型客户匹配并进行交易,数字技术则降低了相应的交易成本(Ferreira等,2019)。美国好莱坞、日本东京以及中国的动画产业集群在网络平台影响下出现了结构性变化,动画产业由地理集群向虚拟集群转型(朱春阳和曾培伦,2020)。

3.方法论意义上的研究工具有所发展

随着研究成果的日益丰富,模式匹配、数据暴露、社交网络分析等新的分析技术应用于产业集群生态系统研究,为相关研究提供了更多方法论意义上的研究工具(Beliaeva等,2019)。同时,与集群生态系统相关的理论模型也得到一定发展,如创新结构模型中的“三重螺旋(triple helix)”和“四重螺旋(quadruple helix)”等模型成为本阶段的高频关键词。Carayannis等(2018)将四重螺旋创新系统模型应用于区域内产业集群创新研究,在由大学、产业、政府和公民社会组成的四重螺旋创新生态系统内部,每一创新螺旋主体在子系统内保持独立的同时,围绕知识生产和转化,以螺旋形相互交织在一起,形成动态、非线性、自相似(分形)和自组织的螺旋上升关系,实现创新生态整体的良性循环。

总之,从国内外文献的发展演化脉络看,产业集群生态系统的研究起步于类比思维的概念隐喻(王馨和李平,2017),发展于以创新为焦点的系统探索,目前研究已呈现出一定的整合趋势。但在核心研究议题的总结与提炼方面,仍未能有效突破单一学科的思想禁锢,存在不同学科领域研究议题之间的知识缝隙。现实中产业集群加速发展,集群创业、共位集群、虚拟集群等新现象和新问题层出不穷,形成了对既有理论的冲击,也引发了理论研究与实践衔接的滞后性问题。回应理论和实践的发展要求,未来研究需要打破学科边界,推进多学科的有效融合,在内在本质层面上深化对产业集群生态系统的认识,形成更多研究的新视域和新突破。

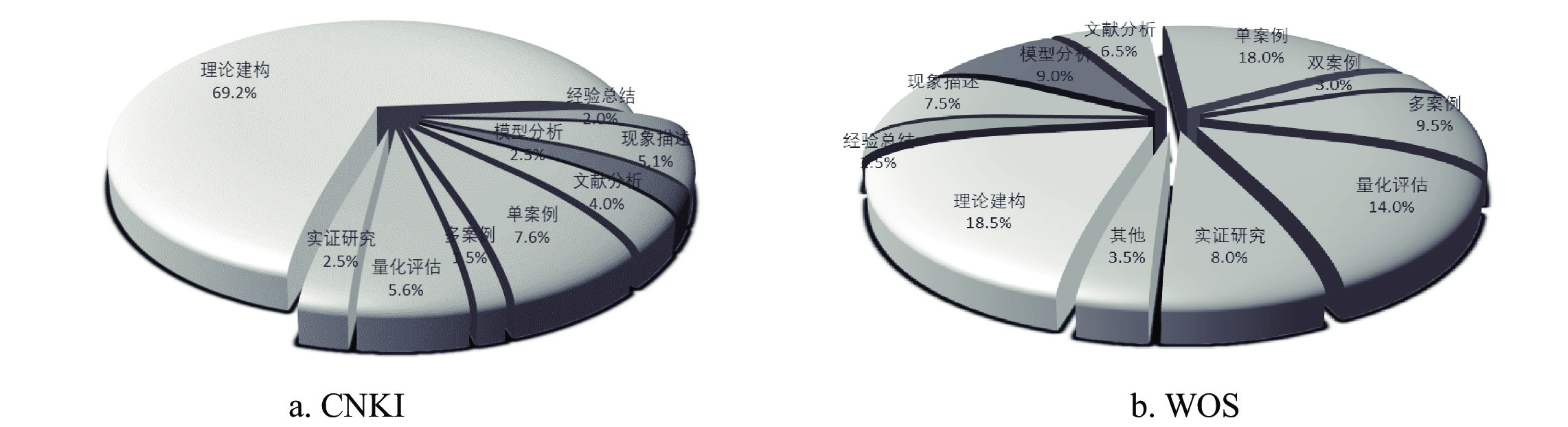

五、研究方法分析利用文献题目、摘要、关键词等信息对数据集研究方法进行分类。从频次统计数据来看(见图5),在国内和国外数据集中,质性研究文献分别有182篇和149篇(91.9%,74.0%),其中使用频率最高的质性研究方法是理论建构(69.2%,18.5%),其次是个案研究(7.6%,18.0%),说明现有产业集群生态系统文献主要采用建构性、个案性的定性分析方法。相应地,在两个数据集中量化研究文献分别有16篇和44篇(8.1%,22.0%),量化研究中生态量化评价体系的设计和评估方法得到了更多的关注(5.6%,14.0%)。比较而言,国内研究方法较为单一,高度集中于旨在推动理论发展的概念性论文;国外研究文献方法更为多元,既有综合质性和量化研究策略的混合研究,也出现了对一些较为新颖的研究方法的初步探索,如基于语料库的词语联想等语义分析方法(Martí-Sánchez等,2019)、网络可视化分析方法(Basole等,2018)、利用遥感数据进行地理编码和卫星图像分类建模的方法等(Dudhani等,2006)。

|

| 注:同一文献若出现多种研究方法的并用和组合,依照其主要使用的研究方法进行分类。 图 5 产业集群生态系统研究方法分类统计图 |

从文献共被引聚类知识图谱来看,聚类#分类学(taxonomy)、#公共集群政策(public cluster policy)、#案例(case)等进一步说明,质性研究是现有文献的主流研究方法。同时,#创业生态系统研究(entrepreneurial ecosystem research)、#生态系统创新(ecosystem innovation)等聚类结果的出现,说明产业集群生态系统目前更像是一个概念伞,往往和创业、创新等其他生态系统研究交织在一起,研究相对发散,现有文献尚未形成特有的研究范式。

(一)建构主义取向的质性研究

质性研究作为一类解释性多元方法的统称,指建基于整体主义和情境主义之上,对社会现象进行全方位描述与分析的方法。在产业集群生态系统的质性研究中,理论建构、经验总结、现象描述、模型分析、文献分析等具体研究方法的应用,具有突出的建构主义取向。建构主义取向的质性研究应用对话与辩证的方式,经过归纳、比较与对照的过程,推动产业集群生态系统相关理论概念的逐渐酝酿形成,建立概念组群和丰富概念层次是其中两个关键维度。

产业集群生态系统是由元概念“产业集群”和“生态系统”契合形成的复合型概念。从元概念入手建构概念组群,目前在“生态系统”语境下,提出了产业生态系统(Frosch和Gallopoulos,1989;Korhonen等,2004)、商业生态系统(Moore,1993)、创新生态系统(Adner,2006)、创业生态系统(Prahalad,2005)、知识生态系统(Van der Borgh等,2012)等一系列概念,将上述概念应用于产业集群研究,拓展了产业集群生态系统研究的内涵和外延。利用原型分析方法(archetype analysis),Scaringella和Radziwon(2018)提出了上述概念组群的不变量列表,即归属感/信任、价值链利益相关者、知识动态、竞合机制、协同效应、减少不确定性、规模/范围经济和创新成果。不变量列表构成经济管理学领域在应用生态系统方法时的共同属性。利用比较研究方法,李晓华和刘峰(2013)、Autio(2017)、Tsujimoto等(2018)则强调了不同文献在概念认知上存在的差异性,如产业生态系统侧重于生产与环境间的物质能量流;商业生态系统以价值捕获或者价值创造作为核心变量;创业生态系统强调一定地理区域的交互群落;创新生态系统则主要与产学研的知识流动高度相关。在概念组群中,产业集群由于具有多种类型生态系统的结构和功能,常与其他生态系统概念同时出现,但现有文献未能充分展现“产业集群生态系统”这一新概念背后特有的理论意涵及其价值,仍存在着一定程度的“概念赤字”问题。

在产业集群生态系统的理论建构中,拓展概念维度和层次是丰富和深化概念认知的主要方法。现有文献对产业集群生态系统的研究主要分解为个体、种群、群落、生态系统四个层次。个体是产业集群生态系统的基本单位,包括企业、政府、服务机构等利益相关者,其中核心企业是开发和维护生态系统,提高集群参与者绩效的关键(Iansiti和Levien, 2004;Ketels,2012)。种群是指产业集群内部具有相同(或相似)属性的个体集聚形成的集合,如工艺、技术相类似的企业所组成的企业种群,银行和风险资本投资者等组成的金融机构种群等(Russell 和Smorodinskaya,2018;李黎明,2019)。群落指由不同类型种群聚合而成的集合体,如产业链上、中、下游的相关企业集合形成的生产群落。生态系统则是产业群落与所处环境共同构成的具有特定结构和功能的统一整体,通过合作与竞争、专业化与多样化、本地与全球资源流动的动态平衡,作为复杂适应系统的产业集群基于地理邻近性来提升产业竞争力(傅羿芳和朱斌,2004;何继善和戴卫明,2005;Smorodinskaya,2015;Autio,2017)。

(二)以现象剖析为主的案例研究

案例研究方法通过采集数据与资料,研究一定情境下的现象特征,可以细致入微地深入理解和分析现象的本质,在缺乏标准化指标体系和理论模型来分析研究对象结构的情况下尤为重要(Yin,2014)。在产业集群生态系统的理论建构尚处于初期状态的情况下,案例研究方法成为重要的研究工具(Eriksson和Kovalainen,2015)。从具体方法看,国内研究主要通过定性访谈、档案记录等方式获得案例资料,以个案研究为主,在案例研究方法的多样性上有一定局限性;国外研究所用方法相对丰富, 包括半结构化访谈、追踪调查、问卷调查、数据库调查、实地实验、焦点小组、图绘方法等(Neves等,2020),研究对象主要以欧美发达国家的个案研究和小样本研究为主,对发展中国家的相关案例研究不足,对不同经济发展水平国家间案例的横向或纵向比较研究比较鲜见。

在单案例研究中,产业集群生态系统最典型的案例,一是作为循环经济标杆的丹麦卡伦堡生态工业园,对其生态系统研究偏向于可以高效利用物质、能源的环境生态面(Chertow,2000;Ehrenfeld和Gertler,1997);二是作为高新技术产业集群标杆的美国硅谷,对其生态系统研究则偏向于科技创新优势培育的创新生态面(郭丽娟和刘佳,2020;Adams,2021)。此外,Letaifa 和Rabeau (2013)通过对一个创新集群失败案例的纵向调查,揭示了集群生态系统虽然在地理上邻近却无法实现协作的原因,认为社会邻近是实现集群协作最重要的因素,地理邻近可能会对社会邻近产生负面影响。Best(2015)考察了大波士顿地区的产业集群生态系统,认为中小型高科技企业群体嵌入区域产业生态系统,促进区域专业知识、技术能力和财务资源的持续重组,带动不同部门的涌现和共同适应,实现产业集群的快速增长。王节祥等(2018)以江苏宜兴环保产业集群“环境医院”为例,剖析了以交易和创新双平台架构支撑,以龙头企业跨界创业为微观行为基础,推动实体产业集群“互联网+”转型升级的过程和模式。

在多案例研究中,案例比较方法在归纳生态系统共有属性的同时,可以发现特定生态系统的差异性。Ghandour等(2004)使用熟悉度矩阵对比了 HP 和 IBM两家企业的集群联盟生态系统战略,发现 HP 强调联盟生态系统中标准技术基础设施的建立,而 IBM 则将全球服务确立为联盟生态系统的中心。Bathelt 和Schuldt(2008)将国际贸易博览会视为支持互动学习和知识创造的临时产业集群,以德国法兰克福(Frankfurt)和美因(Main)举行的两次旗舰博览会为案例分析对象,认为地理位置接近和面对面接触带来的丰富信息流生态创造了全球商业伙伴联系的通道。Spigel(2017)运用 “多重故事环境”(multiple stories milieu)方法,比较研究了加拿大的卡尔加里(Calgary)和滑铁卢(Waterloo)两地创业生态系统的不同驱动力。Taddeo等(2017)通过对三个意大利产业集群的案例研究,阐明了在产业集群特征下产业共生的动态发展,认为技术因素决定产业共生的设计,社会关系、组织和文化等非技术因素决定产业共生的潜在实施。朱国军等(2020)通过对海尔、徐工的探索性跨案例分析,探究工业互联网平台企业与产业集群交互赋能的作用机理,提出了“厂商自研”“云助力”等企业成长演化模式。

(三)以生态评估为主的量化研究

产业集群生态系统的量化研究以生态量化评估为主。生态量化评估主要围绕评价什么、评价哪里、如何评价三个核心问题展开(Fraccascia和Giannoccaro,2020)。

“评价什么”主要回答评价指标体系设计问题,现有研究既包括单一指标(如人均增加值、投资回报率、二氧化碳减排量等),也包括经济、环境、社会多维度复合指标(如产业生态位、生态效率、资源生产率等)。Stangler和Bell-Masterson(2015)基于生态系统活力指标,提出评估区域产业生态系统活力和演进轨迹的评价体系。唐建荣等(2015)基于生态位适宜度理论,从资源、市场、制度、技术4个“生态势”角度构建物流产业集群的生态位综合适宜度评价指标体系。Valenzuela-Venegas等(2016)基于可理解性、实用性、相关性和代表性4个标准优化指标选择机制,评估生态工业园的可持续性。Felicio等(2016)考虑生态工业园共生演变的动态性,提出同时考虑流量和影响的新理念——环境影响动量,并据此构建产业共生指标。Fraccascia和Giannoccaro(2020)将产业共生评价指标分为收益指标和结构指标,收益指标考虑实际收益和潜在收益,结构指标主要包括供求匹配、空间规模、交换冗余和网络属性4个方面。

评价哪里主要回答评价对象问题,大致可分为两个层级,一是对某一特定产业集群内企业间生态系统网络的研究,生态工业园作为一个由制造企业和服务企业组成的类似于生物群的企业群落(Lowe,1997),是目前评价体系最主要的研究对象(Côté和Cohen-Rosenthal,1998;Valenzuela-Venegas等,2016;Felicio等,2016),此类文献主要目的在于为产业集群的管理者提供环境与经济协调发展的运营管理决策支持,为产业集群的参与者提供获取协同收益的有效激励;二是对某一区域内(地区、国家)生态系统网络的研究,在特定区域内,可以存在多个产业集群,此类研究的评估内容不仅限于生态系统的个体收益和直接收益,同时还涉及到对上下游供应链的影响,目的在于支持区域规划并量化区域政策功效(Ács等,2014;唐建荣等,2015;Auerswald和Dani,2017)。

如何评价主要回答评价方法选择问题,主要包括物质流分析(SFA)、生命周期分析(LCA)和网络分析等。物质流分析以质量守恒为定律,对经济生态系统中的物质投入与产出进行量化分析。企业/产业投入产出模型是物质流分析的常用方法,该模型被用于测度生态系统和相关生态经济网络的流量,以及技术和经济中断等破坏性事件对产业协同实物流量和货币流量产生的影响(Lenzen,2007;关峻等,2017;Fraccascia,2019)。生命周期分析将生态学“代谢”理论应用于社会经济系统,将研究贯穿于产品或集群等从产生到消亡的整个生命周期全过程。如Auerswald和Dani(2017)将生态系统评价体系应用于位于美国首都区的生物技术集群,以勾画在区域生态系统的适应性生命周期过程中产业集群的动态变化。网络分析方法认为网络嵌入性是产业集群组织间联系的重要特征,集群生态系统可以概念化为由节点和链接组成的网络,通过研究网络位置、网络密度、节点弹性、点度中心度、网络异质性等内容进行产业集群生态系统评价(Chopra和Khanna,2014)。基于侧重点不同,网络分析可以分为强调社会网络关系嵌入的社会网络分析(Song等,2018);强调价值流向和利益分配的利益相关者价值网络分析(Hein等,2017);强调剥削、控制、竞争和互惠等生态关系的生态网络分析(Wu等,2019);以及强调物种之间的捕食关系基于仿生方法的食物网分析(Genc等,2019)。

此外,产业集群生态系统的量化研究还包含少量的生态量化实证检验。如苏依依和周长辉(2008)基于中关村高新企业数据研究了集群生态系统动态演进对企业外部环境认知和创新决策的影响,发现集群企业的研发强度与集群期望差和集群退出率正相关,与集群进入率呈倒U形关系。Lehmann和Menter(2018)基于1998—2012年德国150个都市区的数据实证检验公共集群政策绩效,揭示了创业和创新生态系统的互补效应,可以促进产业集群政策的成功实施,并刺激区域财富创造。Zheng等(2019)使用偏最小二乘结构方程模型,实证检验了纺织集群生态系统中利益相关者关系、供应链网络、第三方压力和技术变革对加纳纺织产业集群的影响。上述文献虽然涉及集群生态系统的相关内容,但尚未形成针对此主题的专门研究。

总之,产业集群生态系统作为一个新兴的研究领域,“兼容”多种研究方法。现有文献多偏重于建构性、个案性、静态性的定性分析方法,但近来在特征评估和测度指标方面的定量研究工作在不断增加。目前,集群生态系统研究方法上存在两方面的脱节,一是定性和定量研究在一定程度上存在脱节。在定性研究中,自组织、共生演化等动态特征被认为是解读产业集群生态系统的最典型特征,而在量化评估中,集群生态系统评估框架却依然停留在静态层面,缺少对生态动态演化的评估维度和相应的评估指标。同时,在定性研究中,集群生态系统被视为环境、经济和社会的复合体,而在定量研究文献中对环境指标的分析最多,其次是经济指标,对具有更多主观性和复杂性的社会性评价指标的研究明显不足。二是产业集群方法和生态系统方法相脱节。Scaringella和Radziwon(2018)认为区域集群方法和生态系统方法是一枚硬币的两面,但现有文献尚未在两者之间建立有效的联系。由此,要基于整体主义的方法论来驱动产业集群生态系统研究,需要重新审视现有研究方法存在的局限性,探索在经济—社会—环境的综合框架下不同学科研究方法的相互借鉴与融合,推动研究方法选择和研究工具应用从静态向动态的变迁(Schoubroeck等,2018;Rong等,2018)。

六、未来研究框架与展望在产业集群发展中,生态系统理念的重要性与日俱增,利用生态系统的理论和方法研究产业集群成为前沿性的研究领域。本文系统评述了产业集群生态系统的研究主题、知识演进与研究方法。研究发现,产业集群生态系统研究主要围绕组织共治、环境共洽、价值共创、生态共生四大主题展开;知识演进脉络可分为基于类比思维的隐喻起步阶段、以创新为焦点的探索阶段和呈现一定整合趋势的扩展阶段;研究方法偏重于建构性、个案性、静态性的定性分析方法。

总体来看,现有产业集群生态系统的理论建构尚处于初期,基于不同出发点的文献较为分散,产业集群与生态系统领域间的理论对话和整合不足。由于缺乏产业集群生态系统研究的整体理论框架,限制了对其理论价值的全面认知和思考。为此,本文在整合既有文献成果的基础上,结合当前研究的现实需求和未来发展趋势,尝试构建产业集群生态系统研究的理论集成框架,据此明晰产业集群生态系统的未来研究架构,并提出对该领域若干前瞻性方向的思考。

(一)五重螺旋研究框架

基于前述分析,本文借鉴Carayiannis等(2012,2021)提出的五重螺旋理论,提出了产业集群生态系统的理论研究框架(见图6)。螺旋模型作为标准化的理论分析框架,在功能上具有复杂性属性,不仅可以进行社会科学与自然科学的跨学科研究,而且螺旋结构易于展示子系统之间螺旋上升的相互作用,有助于探求政策制定和决策执行的协同效应(Taratori等,2021)。

|

| 图 6 产业集群生态系统的五重螺旋研究框架 |

产业集群生态系统的五重螺旋理论框架,主要包括内在机理、外在条件和理论基础三个模块。从内在机理看,产业集群生态系统是由生产子系统、创新子系统、制度子系统、平台子系统和社群子系统协同互动形成的螺旋网络结构。以价值共创指向作为五重螺旋运转的中心目标,产业(产品)—高校(知识)—政府(制度)—平台(服务)—公民(公益)等主体在产业集群价值循环流动中确定各自的定位和职能,通过物质流、能量流、知识流、信息流等的流动建立彼此之间错综复杂的联系。

从外在条件看,产业集群是产业主体与支持系统和产业环境形成的一个相互作用、共生演进的有机生态系统。经济、社会、自然环境因子构成框架系统的物质条件(基础设施、自然资源和市场需求等)和社会条件(正式制度和非正式文化),支撑产业活动产出和社会价值创造的结果。

从理论基础看,产业集群生态系统研究中需要多学科领域研究理念和方法的引入和融合。现有文献主要从经济学、管理学、生态学三大理论视角切入分析,吸纳了开放、协同、演化、治理、制度等不同理念。未来需要在各视角“存异”的基础上“求同”,只有经过学科间交叉、渗透和融合的“综合化”过程,才能获得对产业集群生态系统的整体理解,形成具有更强共识的产业集群生态系统话语体系和研究范式。

(二)未来研究展望

从构成五重螺旋研究框架的五个子系统出发,本文认为产业集群生态系统的未来研究需要重点关注以下方向:

1.引入异质性产业情景的具体分析

产业集群首先是产业兴替的“栖息地”,但产业集群的组织效率本身是高度情境依赖的,特定集群战略的内容要依据集群自身特质来制定。相应地,对产业集群生态系统的研究应在关注产业生态系统共性的同时,注意因产业不同而存在的典型特征差异。产业子系统引入异质性产业情景的分析,一是需要加强对主导产业鲜明的特定类型产业集群生态系统的重点研究,准确认识传统产业集群、战略性新兴产业集群、先进制造业集群、现代服务业集群等各类产业集群生态系统的特殊性以及建构目标和路径的异质性。二是要丰富对集群内不同产业种群间开放与控制、竞合与共生、整合与模块化、催化与涌现等内在联系机制的研究(Saarikko等,2016),如进一步深入探讨产业集群发展中生产性服务业与先进制造业生态共生的作用机理等。三是要关注中国情景下产业集群生态系统建设的推进理路。科学本质上是一种解题活动,科学进步的目标是追求最能解决问题的理论(Laudan,1978)。我国建设制造强国已吹响了培育世界级产业集群的“集”结号,当前面临的专业化分工体系不完善、产学研合作机制不顺、技术创新能力不强等集群发展之困,在一定程度上均与产业集群生态系统建设的滞后性联系在一起。为此,产业集群生态系统研究的命题在我国要服务于培育世界级产业集群的发展实践,重点关注中国情境下发展背景、发展条件和演进规律的独特性,在整合集群资源、激发集群创新动力、推动集群转型升级、完善集群治理机制、营造集群生态环境等方面推动理论创新,丰富和发展符合中国国情的产业集群生态系统研究。

2.探索对虚拟产业集群的创新网络重构研究

随着新一代信息技术的成熟应用,数据成为关键生产要素,以数字技术为基础的数字经济成为引领经济社会发展的新动能。数字技术削弱了产业集群发展中地理邻近性的作用,促进了跨越物理边界的“虚拟”产业园和产业集群快速发展。基于数字技术的产业集群“脱实入虚”,会改变各方创新参与者的互动方式,带来根本性的生态系统技术、组织形态和运行机制的变革,进而形成与实体产业集群迥异的创新网络(朱春阳和曾培伦,2020)。将虚拟产业集群概念化为一种新的系统创新模式,需要从微观、介观到宏观尺度探究创新合作网络的重构问题(Cimini等,2012)。宏观尺度上的重构应侧重于探究虚拟集群视角下创新网络的全局特征,如创新网络的网络规模与层次结构,创新网络的开放性及其影响创新绩效的作用机理等。介观尺度的重构应侧重于发现创新网络节点的链接模式,如围绕产业链供应链的上下游模块化协同创新模式,围绕数字化平台的端到端服务创新模式,围绕标准化战略的虚拟产业集群创新等。微观尺度的重构应侧重于回答创新网络节点(创新个体)建构虚拟集群的激励和约束问题,特别是创新个体借助互联网+信息技术载体参与开放式创新的自激励问题,包括自觉的行动力、自发的创造力、自主的判断力以及自由的传播力(蔡剑和朱岩,2021)。

3.关注整合显性和隐性协调机制的适应性制度变迁

制度作为约束谋求效用最大化的个体行为的社会博弈规则(North,1990),被认为是决定企业组织战略、结构和行为的关键要素,在产业集群研究中已得到广泛关注。但针对产业集群制度子系统的复杂性、动态性和不确定性等特征,仍缺少整合多重制度逻辑的适应性制度变迁研究。一方面,产业集群是由多重制度逻辑构成的,正式制度(法律、法规、政策、规范等)构成集群的显性协调机制,非正式制度(信任、声誉、社会资本、集群文化等)构成集群的隐性协调机制。多重制度逻辑间既互为依存又充斥着矛盾。避免单一制度视角的局限性,拓展产业集群场域层面的“制度间系统”的分析,需要将制度多元化与组织合法性,多重制度的冲突与协调,面临制度复杂性的创造性反应等列为进一步研究的主题。另一方面,制度约束是否有效的关键在于制度变迁过程与产业集群演化环境的适应性和演化阶段的匹配性。由此,需要将动态视角纳入产业集群的制度逻辑,更多地回答三个核心问题:什么导致了产业集群的制度变迁?怎么导致了产业集群的制度变迁?如何提高产业集群制度变迁的适应性效率?(Sine和Lee,2009;Alvedalen和Boschma,2017)。未来研究要引入演化博弈的动态分析工具改造新古典的静态成本—收益分析,打开企业决策和政府规制决策的“黑箱”,进一步探究产业集群制度变迁过程中各利益集团的策略性行为及其对产业集群利益冲突的影响机制和社会性选择机制。

4. 深化产业平台架构支撑集群生态升级的内在机理研究

以完整的生态系统观审视产业集群升级,需要对以单纯的经济效益为衡量标准的传统产业升级理论进行反思,寻找产业集群生态升级的新意涵(Iansiti和Levien,2004;王节祥等,2018)。在数字经济时代,产业集群生态升级的本质要求在于产业平台架构的有效支撑。平台是数字经济时代的标志性组织形式,“多边架构”和“网络效应”是平台的基本特征。无论是作为市场交易中介的平台,还是作为集体行动纽带的平台,抑或是由软硬件、数据组成的技术平台,均是支撑产业集群生态升级不可或缺的关键环节(David,2021)。尽管现有文献在产业集群研究中已涉及协同创新平台、信息服务平台、电商平台等内容,但关于产业平台架构与集群生态升级间关系的研究还有较大拓展空间。在产业平台架构方面,要围绕形成多主体共生依赖的集群生态系统的最终目标,回答平台架构的属性特征是什么,高模块化平台、高标准化平台、垂直整合平台等不同平台架构是如何形成的,应该如何设计和选择等问题。在依靠搭建平台架构带动产业集群生态升级方面,要回答平台架构如何通过降低交易成本为产业集群创造市场效率,如何通过吸引平台互补者增加产业集群的核心价值,如何服务广泛的异构用户需求而推动产业集群的创新等问题。在平台生态的治理机制方面,要回答在没有层级控制的情况下,谁来管理平台的价值共创、交换和获取,谁从平台治理中获益,具有社交属性的平台如何实现生态治理安排等问题。上述议题在未来产业集群生态系统研究中具有潜在的扩展空间。

5.强调公众参与的集群价值共创共享

创造共享价值的理念将获得长期竞争优势的边界从经济盈利目标扩展到同时满足社会需求和环境可持续发展(Porter和Kramer,2011),在推动经济发展和社会全面进步方面的影响日益扩大。产业集群实施价值共创和共享的战略需要服从公众福利逻辑才能嵌入有利的生态系统。“公众”泛指非政府组织、非营利组织、当地社区、消费者权益团体等一类特殊的社会群体。与产业、大学、政府等其他利益相关者不同,公众更加关注伦理、道德、安全等社会公共价值,往往通过松散的、非正式和无形的方式与集群其他参与者结成网络关系。强调公众参与下的集群价值共创共享,需要在关注经济和社会双重价值的前提下,遵循“吸引参与—促进互动—实现价值”的范式,重点探讨有效动员公众参与,扩大有形与无形的社会资源池的途径与手段;提升线上和线下互动质量,建立泛社区网络合作伙伴关系的渠道与模式;通过公众共同拥有价值,实现集群生态系统动态平衡的过程与路径。此外,数字技术改变了公众社交和交互方式,数字化对集群价值共创共享的重塑也是未来需要研究的前沿问题。

鉴于产业集群生态系统的社会和网络性质,需要有效整合经济—社会—环境多维度的研究方法。传统的研究方法在解释和验证系统复杂性和动态互动方面存在一定的局限性,因此鼓励采用新的方法来阐明这一现象(Nambisan,2017)。一方面,要改进产业集群生态系统的结构和效率,为解决实际问题提供更具操作性的方案,势必需要探索定性和定量研究相结合的方法。未来研究需要加强经济—社会—环境多维度耦合,全面考虑生态系统的广度和强度,以弥补现有物质流分析、碳生态足迹分析、网络分析等偏重单一维度的局限性,可尝试适当引入系统拓扑研究、复杂系统性研究等跨学科研究方法。另一方面,超越定性—定量二元路径的“第三条道路”,即定性比较分析(Ragin,1987)在集群生态系统未来研究中具有可期的应用前景。定性比较分析适用于对结构特征相似的一组案例(10~60个)进行比较研究,运用布尔运算等数学集合理论进行逻辑运算,在分析具有多因诱致、质效变化等特征的高复杂度议题上具有明显优势。我国产业的集群化发展在“十四五”进入了加速期,迅速发展的实践为开展定性比较分析提供了丰富多样的案例来源,使我们可以加深对产业集群生态系统发展演进规律的认识。

① 括号内斜杠前数字为关键词频次(count),斜杠后数字为关键词中介中心性(centrality),下同。

| [1] | 蔡剑, 朱岩. 数字经济的开放式创新模式[J]. 清华管理评论, 2021(6): 14–20. |

| [2] | 陈小勇. 产业集群的虚拟转型[J]. 中国工业经济, 2017(12): 78–94. |

| [3] | 陈宇菲, 丁静, 刘志峰. 产业集群生态系统的结构、演化及运作机制研究[J]. 科技管理研究, 2009, 29(10): 396–399. |

| [4] | 傅羿芳, 朱斌. 高科技产业集群持续创新生态体系研究[J]. 科学学研究, 2004, 22(S1): 128–135. |

| [5] | 何继善, 戴卫明. 产业集群的生态学模型及生态平衡分析[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2005(1): 126–132. |

| [6] | 简兆权, 令狐克睿, 李雷. 价值共创研究的演进与展望——从“顾客体验”到“服务生态系统”视角[J]. 外国经济与管理, 2016, 38(9): 3–20. |

| [7] | 李晓华, 刘峰. 产业生态系统与战略性新兴产业发展[J]. 中国工业经济, 2013(3): 20–32. |

| [8] | 刘刚, 刘捷. 开放型产业创新生态系统与传统产业集群升级——以安徽省无为县高沟镇特种电缆产业集群为例[J]. 安徽师范大学学报(人文社会科学版), 2019, 47(2): 39–50. |

| [9] | 苏依依, 周长辉. 企业创新的集群驱动[J]. 管理世界, 2008(3): 94–104. |

| [10] | 王节祥, 蔡宁, 盛亚. 龙头企业跨界创业、双平台架构与产业集群生态升级——基于江苏宜兴“环境医院”模式的案例研究[J]. 中国工业经济, 2018(2): 157–175. |

| [11] | 王馨, 李平. 团队悟性创新理论框架: 中国航天工程情境下的本土创新案例研究[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(3): 3–23. |

| [12] | 张银银, 邓玲. 创新驱动传统产业向战略性新兴产业转型升级: 机理与路径[J]. 经济体制改革, 2013(5): 97–101. |

| [13] | 郑准, 张凡, 王炳富. 产业架构研究: 起源、理论框架及展望[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(6): 3–19. |

| [14] | 朱春阳, 曾培伦. 基于网络平台的动画产业集群创新网络再造与虚拟化转型——以美日中为例[J]. 同济大学学报(社会科学版), 2020, 31(5): 25–35. |

| [15] | Ács Z J, Autio E, Szerb L. National systems of entrepreneurship: Measurement issues and policy implications[J]. Research Policy, 2014, 43(3): 476–494. |

| [16] | Alvedalen J, Boschma R. A critical review of entrepreneurial ecosystems research: Towards a future research agenda[J]. European Planning Studies, 2017, 25(6): 887–903. |

| [17] | Aoki M. An organizational architecture of T-form: Silicon Valley clustering and its institutional coherence[J]. Industrial and Corporate Change, 2004, 13(6): 967–981. |

| [18] | Asheim B T, Boschma R, Cooke P. Constructing regional advantage: Platform policies based on related variety and differentiated knowledge bases[J]. Regional Studies, 2011, 45(7): 893–904. |

| [19] | Auerswald P E, Dani L. The adaptive life cycle of entrepreneurial ecosystems: The biotechnology cluster[J]. Small Business Economics, 2017, 49(1): 97–117. |

| [20] | Autio E. Strategic entrepreneurial internationalization: A normative framework[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2017, 11(3): 211–227. |

| [21] | Baldassarre B, Schepers M, Bocken N, et al. Industrial Symbiosis: Towards a design process for eco-industrial clusters by integrating Circular Economy and Industrial Ecology perspectives[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 216: 446–460. |

| [22] | Baum J A C, Oliver C. Toward an institutional ecology of organizational founding[J]. Academy of Management Journal, 1996, 39(5): 1378–1427. |

| [23] | Blasco-Arcas L, Alexander M, Sörhammar D, et al. Organizing actor Engagement: A platform perspective[J]. Journal of Business Research, 2020, 118: 74–85. |

| [24] | Carayannis E G, Grigoroudis E, Campbell D F J, et al. The ecosystem as helix: An exploratory theory-building study of regional co-opetitive entrepreneurial ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Innovation Models[J]. R& D Management, 2018, 48(1): 148–162. |

| [25] | Chakrabarty S. Value creation in industrial clusters: The strategic nature of relationships with stakeholders and the policy environment[J]. Journal of Strategy and Management, 2020, 13(4): 535–550. |

| [26] | Chopra S S, Khanna V. Understanding resilience in industrial symbiosis networks: Insights from network analysis[J]. Journal of Environmental Management, 2014, 141: 86–94. |

| [27] | Duranton G, Puga D. Nursery cities: Urban diversity, process innovation, and the life cycle of products[J]. American Economic Review, 2001, 91(5): 1454–1477. |

| [28] | Ehrenfeld J, Gertler N. Industrial ecology in practice: The evolution of interdependence at Kalundborg[J]. Journal of Industrial Ecology, 1997, 1(1): 67–79. |

| [29] | Feldman M P, Audretsch D B. Innovation in cities: Science-based diversity, specialization and localized competition[J]. European Economic Review, 1999, 43(2): 409–429. |

| [30] | Ferreira J J M, Fernandes C I, Ferreira F A F. To be or not to be digital, that is the question: Firm innovation and performance[J]. Journal of Business Research, 2019, 101: 583–590. |

| [31] | Finegold D. Creating self-sustaining, high-skill ecosystems[J]. Oxford Review of Economic Policy, 1999, 15(1): 60–81. |

| [32] | Fraccascia L. The impact of technical and economic disruptions in industrial symbiosis relationships: An enterprise input-output approach[J]. International Journal of Production Economics, 2019, 213: 161–174. |

| [33] | Fraccascia L, Giannoccaro I. What, where, and how measuring industrial symbiosis: A reasoned taxonomy of relevant indicators[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2020, 157: 104799. |

| [34] | Genc O, van Capelleveen G, Erdis E, et al. A socio-ecological approach to improve industrial zones towards eco-industrial parks[J]. Journal of Environmental Management, 2019, 250: 109507. |

| [35] | Hassink R. Regional resilience: A promising concept to explain differences in regional economic adaptability?[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2010, 3(1): 45–58. |

| [36] | Lenzen M. Structural path analysis of ecosystem networks[J]. Ecological Modelling, 2007, 200(3-4): 334–342. |

| [37] | Menzel M P, Fornahl D. Cluster life cycles—dimensions and rationales of cluster evolution[J]. Industrial and Corporate Change, 2010, 19(1): 205–238. |

| [38] | Mesquita L F. Starting over when the bickering never ends: Rebuilding aggregate trust among clustered firms through trust facilitators[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(1): 72–91. |

| [39] | Nambisan S. Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(6): 1029–1055. |

| [40] | Neves A, Godina R, Azevedo S G, et al. A comprehensive review of industrial symbiosis[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 247: 119113. |

| [41] | Pitelis C. Clusters, entrepreneurial ecosystem co-creation, and appropriability: A conceptual framework[J]. Industrial and Corporate Change, 2012, 21(6): 1359–1388. |

| [42] | Porter M E. Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy[J]. Economic Development Quarterly, 2000, 14(1): 15–34. |

| [43] | Rong K, Lin Y, Li B Y, et al. Business ecosystem research agenda: More dynamic, more embedded, and more internationalized[J]. Asian Business & Management, 2018, 17(3): 167–182. |

| [44] | Spigel B. The relational organization of entrepreneurial ecosystems[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(1): 49–72. |

| [45] | Staber U. Spatial proximity and firm survival in a declining industrial district: The case of knitwear firms in Baden-Württemberg[J]. Regional Studies, 2001, 35(4): 329–341. |

| [46] | Stam E. Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique[J]. European Planning Studies, 2015, 23(9): 1759–1769. |

| [47] | Sussan F, Acs Z J. The digital entrepreneurial ecosystem[J]. Small Business Economics, 2017, 49(1): 55–73. |