2022第44卷第3期

2.山东财经大学 工商管理学院, 山东 济南 250014;

3.山东社会科学院 经济研究所, 山东 济南 250002

2.School of Business Administration, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014, China;

3.Institute of Economics, Shandong Academy of Social Sciences, Jinan 250002, China

网红主播群体在移动互联时代迅猛发展,被大众所熟知与接受,他们带来了全新的网红直播经济,并凭借时代红利成为当下的新型名人(孙婧和王新新,2019)①。主播线上导购和互动行为可以比拟真实的购物场景,提升消费者的在线购物价值(刘凤军等,2020),刺激消费者的冲动型消费(龚潇潇等,2019),也让主播们成为商家最具冲击力的前沿“代言人”(韩箫亦和许正良,2020)。Miller和Allen(2012)认为代言不仅包括官宣代言(explicit endorsements),也包括隐性代言(implicit endorsements)(即我用这个品牌)和共现代言(copresent endorsements)(即我和品牌一起出现过)。现实中主播和产品同时出现在直播间且主播进行了产品体验和推荐购买等行为,因此主播直播卖货实际上属于共现代言的一种。部分品牌商会放大主播与产品的共现行为,在直播结束后,使用主播和产品的共现图片、视频或文字进行宣传,为产品贴上“某某直播间产品”或“某某主播推荐”的标签。在此情形下,该名主播即为该品牌产品的“另类”代言人,本研究称之为“主播‘场外代言’”。主播“场外代言”是相对于主播直播间内带货而言的一种由品牌商发起的宣传活动,品牌商利用主播直播带货的溢出效应进行额外的品牌宣传。回顾现有文献,关于主播“场外代言”的研究尚属空白,而主播“场外代言”正成为品牌商新的宣传方式。2020年特殊的时代背景让“直播带货”成为家喻户晓的热议话题,越来越多的消费者通过直播间购物或购买主播推荐的产品,主播的影响力与日俱增,主播“场外代言”已经不能忽视。

与传统代言类型相比,主播“场外代言”是否能收到更好的代言效果尚不得而知。在各种传统代言类型中,明星代言是最为普遍的一种,众多品牌商会选择当红明星作为其品牌代言人。明星代言的有效性也已被广泛调查(Bergkvist和Zhou,2016),拥有庞大粉丝群体的明星可以凭借自身影响力吸引消费者关注品牌信息,将粉丝对明星的关注转移到明星代言的品牌产品上,从而使消费者提升对产品的购买意愿来表达他们对明星的喜爱(Escalas和Bettman,2017),而且消费者通常都很清楚明星代言会得到报酬(Friestad和Wright,1994)。主播则以产品体验官的身份进行产品体验,通过与用户实时互动以及分享自己的直观感受和专业意见来吸引消费者进行产品购买(Hu等,2017;陈海权等,2020)。主播“场外代言”是直播带货的延伸,品牌商进行的“某某直播间产品”或“某某主播推荐”的宣传,可能会使消费者认为该产品经过了主播的筛选和直播间内消费者的认可,从而信任该产品或进行直接购买等。因此,主播与品牌商的利益关系区别于明星与品牌商的利益关系,这表明主播“场外代言”和明星代言存在性质差异,代言效果也可能不尽相同。

意义迁移模型(meaning transfer model)提出名人是有影响力的文化符号,消费者将名人与特定的自我和生活方式属性联系起来,然后通过购买名人代言的品牌来感知名人生活方式的意义。消费者假设这些象征意义会转移到他们身上,从而建立和增强自我认同(McCracken,1989;Moraes等,2019)。消费者的产品选择和购买偏好会受到品牌属性的影响,根据意义迁移模型,代言人作为连接企业品牌和消费者的重要纽带,会将自身属性传递给品牌产品,然后被消费者感知,是消费者感知质量、购买产品的重要参考因素(McCracken,1989;丁夏齐等,2005;何浏等,2011)。消费者对明星代言感知更多的是明星知名度,明星会根据代言协议利用自身知名度为品牌做宣传推广,属于纯商业性质的宣传活动。消费者对主播“场外代言”感知更多的则是主播推荐的专业性,主播会针对产品给出专业建议并与直播间内观众交流感受,并通过短视频、图文宣传以及用户口碑等方式传递到直播间外,属于经验共享性质的推荐活动。消费者对两种代言类型的产品感知必然存在差异,二者的代言效果也势必不同。同时需要指出的是,不论哪种代言类型都不会对所有类别的产品同样有效(Schimmelpfennig和Hunt,2020),也不会对品牌知名度不同的产品产生同样的代言效果。Rossiter和Smidts(2012)发现,有些代言人和产品匹配会产生很好的效果,并且可以增强消费者的购买意愿;而另一些则不会产生好的效果,甚至会产生负面作用,以致于使消费者的购买意愿降低或丧失。以往学者也进行过多次研究,选定不同的代言人类型和产品类别变量,探究不同类型组合方式的代言效果(Stafford等,2002;Zhu等,2019;Schouten等,2020)。品牌商及推广公司最关注的问题是:特定产品选择哪一种代言方式效果更佳,更能吸引消费者购买?而目前学界关于主播“场外代言”效果的研究以及此种代言方式与明星代言对消费者购买意愿影响差异的研究还较为匮乏,不足以为品牌商做出合适的代言选择来实现品牌宣传效益最大化提供理论依据。

鉴于此,基于意义迁移模型和说服理论,本文拟聚焦于明星代言和主播“场外代言”两种代言类型,试图完成以下工作:第一,考察对于不同类别的产品,两种代言类型对消费者购买意愿的影响是否存在显著差异。第二,揭示品牌代言影响消费者购买意愿的心理机制,为上述影响提供有价值的解释视角。第三,明确产品类别和代言类型对消费者购买意愿的影响可能存在的边界条件。本文的结论将为品牌商合理选择代言类型、制定适宜的品牌推广策略提供有益的参考。

二、理论基础与假设推演(一)说服理论与品牌代言

说服理论表明说服是一种信息传递过程,说服者通过一些方式将信息传递给他人,旨在让其改变态度或接受某种观点。说服过程涉及信息源、信息、信道和信宿(统称为SMCR)四个要素,这四个要素共同决定说服过程是否能达到效果(Berlo等,1969)。在品牌代言领域,代言人是信息源,品牌广告内容是信息,诸如视频、图文、广播等广告传播工具是信道,广大消费者是信宿。品牌代言人通过信道将品牌信息传递给消费者,即完成一轮信息传递过程,接下来消费者会对信息进行处理。如,消费者可能会将明星代言人的知名度信息转移到品牌产品上,认为品牌产品与明星一样知名;主播的直播间推荐行为可能会影响场外消费者对产品的认知。这都是消费者针对所接收信息的最初感知与观点,而说服理论的自我功效分析(self-validation analysis)表明,消费者在接收到信息并形成初始观点之后,还会对该观点进行再分析,即思考自己是否确信或怀疑其初始观点(Petty等,2002)。

知名度是明星代言的最基本特征,也是其主导特征。消费者看到明星代言产品的第一印象可能是该品牌也是知名的或即将变知名,然而消费者会进行再思考,分析该明星是否只传递了产品知名度而没有其他因素,产品质量是否和知名度一样可靠。同理,专业性是主播“场外代言”的主导特征,消费者看到主播“场外代言”的第一观点可能是该产品属性比较可靠,然而消费者会进行再思考,分析该产品是否知名。当消费者思考自己是否确信或怀疑其初始观点时,不同信息源或不同信息内容所传递信息的说服效应会存在差异(马向阳等,2012)。

同一产品类别的信息由不同类型代言人传递,以及不同产品类别的信息由同一类型代言人传递,所产生的说服效果都不尽相同(Choi等,2005;Kim等,2013)。以往学者对具有最佳代言效果的组合方式进行过多次研究(Stafford等,2002;Zhu等,2019;Schouten等,2020),本研究也会通过选定不同的代言人类型和产品类别变量来探求能使代言效果最佳的组合。本研究选定两种品牌代言方式,一种是在知名主播直播间对产品进行“种草”,然后冠之“某某直播间产品”的名称,使得主播成为该产品的“场外代言人”。该种代言方式是第一次被学界研究,具有重要的学术价值。另一种代言方式是明星直接代言品牌产品,该种代言方式被品牌商广泛选择,也已被学界深入研究,具有比较好的对照价值。根据自我功效分析,消费者在进行思考时,考虑最多的是质量可靠性和产品知名度信息,而产品知名度信息可以直接在网络中查询,因此,本研究在进行产品类别划分时,充分考虑消费者在购买产品之前对产品信息的感知质量差异,结合Nelson(1970)的研究,将产品类别划分为搜索品和体验品。对于搜索品,消费者可以搜索到产品相关信息并形成对产品质量的感知,例如电子产品和书籍文具等;而对于体验品,虽然相关信息可以被消费者搜索到,但产品质量和属性需要在购买体验后才能被感知,例如化妆品和零食等(郭燕等,2018)。

(二)两种代言类型对消费者购买意愿的影响

由于代言人类型和产品类别的不同,代言效果会存在差异。Djafarova和Rushworth(2017)通过质性研究发现有影响力的网络红人对受访者购买意愿的影响要大于传统明星,因为受访者认为网络红人更可信,并且受访者能够与网络红人(而非传统明星)建立更亲近的关系。Schouten等(2020)的实证研究表明传统明星代言和网络红人推荐对消费者行为的影响存在差异。明星和主播的形成机制与培养机制皆不相同,明星可能是因为突然的作品或事件而走红,而主播必然要经历从草根到网红的过程,因此,二者的个人形象和个人属性也有所差异。明星代言更多的是利用自己的知名度来吸引粉丝和普通消费者群体关注代言产品。直播带货的核心是周而复始的产品销售,通过强化老用户、激活新用户、转化其他用户的方式来促进直播带货的良性发展,因此,主播“场外代言”更多的是直播带货的附加属性,消费者通常认为这是品牌商为宣传产品而采取的行为,主播没有额外的报酬。

根据意义迁移模型,名人会将个人形象和已有“人设”迁移到产品上,使产品具有名人的形象意义,因此不同类型的代言人会迁移给产品不同的形象意义,从而使消费者对产品产生不同的感知与购买意愿。消费者是有限理性的,他们往往会对自己消费选择的考虑范围进行限制,因此,寻找与产品一致性高的名人作为代言人有助于提升消费者对产品的认识,降低消费者在选择产品时的矛盾,更好地提升消费者的购买意愿(Fleck等,2012)。对于搜索型产品,消费者在购买前即可获得产品相关信息并形成自我感知,代言人的专业属性对产品的既有属性影响不大,消费者会更多地考虑代言人的其他属性,如名气声望和道德声誉等,而明星相对于主播往往拥有更高的名气声望,在这种情况下,与主播“场外代言”相比,明星代言可能会使消费者的购买意愿更强。对于体验型产品,其质量和属性需要在购买体验后才能被感知,消费者会更多地考虑代言人的专业性和可信度,主播对产品的深度体验和专业分析在这种情况下更有优势,因此,与明星代言相比,主播“场外代言”可能会使消费者的购买意愿更强。综上分析,提出如下假设:

H1a:相比于主播“场外代言”,搜索型产品选择明星代言方式,消费者的购买意愿更强。

H1b:相比于明星代言,体验型产品选择主播“场外代言”方式,消费者的购买意愿更强。

(三)两种代言类型影响购买意愿的实质性内在动因

Zeithaml(1988)将感知质量定义为消费者关于产品的优越性或总体卓越程度的判断,顾客感知质量具有主观性、抽象性、相对性和非全面性等特征,是消费者产生购买意愿和发生购买行为的重要前因。已有研究表明,感知质量会影响消费者的产品购买意愿,感知质量越高,消费者的购买意愿就越强(费明胜和李社球,2007)。当消费者感知到产品代言人的专业知识与产品相匹配时,他们对产品的认知评价会显著提高,对产品的购买意愿也会增强(Fink等,2004)。品牌商要利用外部线索将产品质量信息传递给消费者,以此来减少消费者对产品的不确定性感知并提升消费者的购买意愿;同时,外部线索可信度可以显著增强外部线索质量和产品感知质量之间的关系(Wells等,2011)。因此,品牌商选择名人代言,一方面是通过意义迁移模型将名人的形象迁移到产品上来赋予产品新的含义;另一方面也是通过信任机制来加强名人对产品的背书效果,借此来向消费者传递产品质量可靠的信息。

相对于搜索型产品,购买体验型产品的消费者倾向于使用更多的外部信息来评估产品质量,这些消费者更看重来自其他消费者的评价信息以及来自非品牌方的产品信息说明(Bei等,2004)。这是因为消费者很容易获取搜索型产品的信息并做出感知评判,而消费者对体验型产品的知觉、触觉和味觉等一系列属性信息很难通过产品介绍等方式进行体验与评判(张茉和陈毅文,2006)。因为消费者对两种类型产品既有属性的了解程度和了解方式存在差异,所以不同的代言人类型对消费者产品质量感知的影响也可能存在差异。消费者可以很容易地对搜索型产品的属性进行了解,而且对产品的各方面属性都能了解得比较全面,消费者直接或间接获取的产品信息足以让他们充分感知产品质量(Weathers等,2007)。品牌商通过名人代言的方式对消费者感知产品质量的提高程度可能比较有限,更多的还是通过代言来传递名人的其他属性。由此可以推断,对于搜索型产品,在明星代言和主播“场外代言”两种代言方式下,消费者对产品的感知质量没有明显差异。

消费者很少能通过外界获得体验型产品的属性信息,体验感知的差异也增加了消费者购买体验型产品的风险。因此,品牌商会选择产品代言等方式来提高消费者对产品的感知质量。主播经过长时间的直播间销售积累了足够的信誉,即使偶尔“翻车”,也不影响人们对主播的信任。主播立足于直播带货领域,其运作团队也会从产品源头把质把关,让主播成为消费者心中产品鉴定和推荐领域的专家。品牌商选择主播“场外代言”的方式进行产品宣传能够帮助消费者降低对产品质量的不确定性感知,进而使消费者的购买意愿更强。明星代言往往不具备足够的专业水平,更多是传递知名度和吸引力给代言产品,甚至产品匹配程度也不如吸引力重要(Liu等,2007)。本研究不否认聘请成功优秀的明星来代言以及进行高昂的广告制作本身就是一种品牌承诺和产品高质量信号的传递(Erdem和Swait,1998),只是认为主播的推荐专业性以及推荐客观性相比于明星代言的知名度与吸引力更能提升消费者对产品质量可信度的判断。由此可以推断,体验型产品选择主播“场外代言”方式,能更好地提升消费者的感知质量,进而提升产品购买意愿。综上分析,提出如下假设:

H2a:对于搜索型产品,明星代言和主播“场外代言”对消费者感知产品质量的影响无显著差异。

H2b:相比于明星代言,体验型产品选择主播“场外代言”方式,消费者的感知质量更高,进而购买意愿更强。

(四)品牌知名度对代言类型与购买意愿关系的影响

品牌知名度是品牌被消费者熟悉的程度。当给定一个品牌名称时,如果消费者能够认出或者回想起该品牌,那么不论消费者对品牌的认知是主动获取的还是被动获得的,都表明该品牌具备较高的知名度(Keller,1993)。品牌知名度越高,消费者对该品牌及其产品的信任水平就越高。消费者在选择产品时会有一个潜在的标准,他们将品牌知名度作为参考因素,一般认为知名度高的品牌会比不知名品牌更可靠(Lu等,2014)。不知名品牌要想打开消费者市场,就需要借助外物向市场传达品牌知名度以及品牌可信度等信息,如选择名人代言、赞助知名赛事、与知名品牌合作等。

在大多数情况下,名人的吸引力能够增强消费者购买代言产品的意愿(Zwilling和Fruchter等,2013)。当知名品牌和不知名品牌都选择名人代言的方式进行品牌营销时,市场会出现同质化现象,品牌无法突出自己的优势。类型不同、品牌知名度不同的产品如何选择合适的代言类型来突出产品特色,以往研究并未深入探讨。品牌商要将最符合产品的信息传递给消费者,随着消费者对产品认识的不断加深,会产生动态异质性,消费者会将该产品与其他品牌的产品区别开(Ariely,2000)。对于不知名品牌,传统上品牌商首先要提升品牌的知名度,让更多消费者认识品牌。对于搜索型产品,消费者可以很容易地获取产品属性信息,因此该类产品更多的是要提升自身名气而非质量可信度,选择具有高名气的明星代言可能会比选择具有高专业度的主播“场外代言”效果更好;对于体验型产品,消费者不能轻易获得产品属性信息,因此该类产品更多的是要提升质量可信度而非名气,选择更加专业和更具体验感的主播“场外代言”方式可能会比选择高名气的明星代言效果更好。对于知名品牌,提升品牌知名度已经不是品牌商最主要的工作,打造优质品牌、吸引更多消费者是知名品牌需要关心的问题。对于搜索型产品,选择名人代言传递的是品牌对消费者的承诺和质量保障,无论选择哪类名人代言,都旨在表达产品一如既往的高标准,因此知名的搜索型品牌产品选择明星代言和主播“场外代言”,效果差异不明显。对于体验型产品,虽然两种代言方式都能传递给消费者品牌高标准信号,但对于品牌的潜在消费者而言,产品体验依然缺乏,因此存在一定的购买风险,品牌选择更加专业和更具体验感的主播“场外代言”方式可能能够更好地缓解甚至消除潜在消费者的感知风险,因此相比更凸显吸引力和知名度的明星代言,主播“场外代言”的效果可能更好。综上分析,提出如下假设:

H3a:对于搜索型产品而言,不知名品牌选择明星代言更能增强消费者的购买意愿;知名品牌明星代言和主播“场外代言”对消费者购买意愿的影响无显著差异。

H3b:对于体验型产品而言,无论是知名品牌还是不知名品牌,选择主播“场外代言”方式都更能增强消费者的购买意愿。

本文通过两项递进的实验研究来验证上述假设,研究一和研究二均采用虚拟情景实验法。研究一以蓝牙耳机品牌和自热小火锅品牌为刺激物来考察产品类别与代言类型对消费者感知质量与购买意愿的交互影响,即检验假设H1a、H1b、H2a、H2b。在此基础上,我们进一步思考不同的品牌知名度是否会影响上述作用机制。由此,我们用研究二来验证不同品牌知名度与代言类型对消费者购买意愿的交互影响,即检验假设H3a、H3b。

三、研究一(一)研究设计

本研究旨在检验两种不同代言类型对消费者的不同产品类别感知价值以及购买意愿的影响,即检验假设H1a、H1b、H2a、H2b是否成立。本研究采用2(产品类别:搜索型产品/体验型产品)×2(代言类型:明星代言/主播“场外代言”)的组间实验设计。

此外,为了提高内部效度,本研究与以往研究有一个共同的重要特征,即观察到的效应不针对真实品牌(Escalas和Bettman,2017)。使用真实成熟的品牌容易引起被试的联想记忆,且很难在实验中改变被试对品牌的现实态度,因此本研究只向被试表明实验品牌是某蓝牙耳机品牌或某自热小火锅品牌(Miller和Allen,2012)。而对于代言人的展示,本研究采用平面印制图片广告作为实验刺激材料,为了更加贴近现实,营造良好的实验环境,不对代言的明星和主播做匿名处理,这也得到以往研究的支持(何浏等,2011;Zhu等,2019)。

首先,我们通过资料搜集和集体访谈分析确定了搜索型产品为蓝牙耳机,体验型产品为自热小火锅。自嗨锅、海底捞等品牌在2020年初的疫情期间免费向武汉医护人员捐赠自热火锅,加之自嗨锅在电影《囧妈》中的植入,让自热小火锅在疫情期间成为热销爆款之一。《2020淘宝直播新经济报告》显示,某款自热小火锅成为年度爆款TOP4,充分表明自热小火锅销售火爆,符合本研究的主题需求。与其他体验型产品相比,自热小火锅的受众群体性别均衡,来自天猫2019年的数据表明自热小火锅的30岁以下消费群体占比达67.36%,受众群体呈现年轻化特征,也符合本研究的对象选取标准。而且自热小火锅市场拥有众多品牌,被试不易被某个或某些品牌所限定。综合考虑,本研究确定选取自热小火锅为体验型产品。搜索型产品在以往的研究中多为手机,然而本研究考虑在目前的消费市场中,几大主要手机品牌的市场占有率已经非常高,消费者更容易受到既定印象的影响,且新品牌相对难以进入,准入门槛较高。相对于手机而言,蓝牙耳机品牌更多更丰富,且准入门槛低,市场竞争大,消费者不容易受到既定印象的影响,且由于有线耳机的使用在很多场景受限制,蓝牙耳机逐渐成为消费者的必备产品。因此,为减少外部信息带来的不可控因素,综合考虑,本研究确定选取蓝牙耳机作为搜索型产品。

为确定合适的明星代言人以及主播实验人选,本研究选择了9名大学生进行集体访谈。我们请大家结合当下明星代言情况(本研究不考虑已有耳机代言和自热火锅代言的明星)、与拟代言产品的匹配度、当下人气和知名度以及当下主播专业程度等限定条件,每人选择3位明星和3位主播,然后根据被提及次数做一个简单的筛选。首先,筛选出被提及次数最多的2位明星以及2位主播,让在场9名大学生进行二选一投票确定实验人选。其中7名选择王一博为明星人选,2名选择郭麒麟为明星人选;6名选择李佳琦为主播人选,3名选择薇娅为主播人选。其次,为确保实验参照物选择的严谨性和科学性,我们又筛选出被提及次数前五的明星和主播人选,进行产品匹配程度测量。选择G*Power 3.1.9.7的单样本t分析,当设定双侧检验、效应量(d)为0.5、显著性水平为0.05、Power值为0.8时,至少需要样本量为34,我们共有53名学生被试参与,样本量合适。我们先列出蓝牙耳机(A)和自热小火锅(B)产品,询问被试这两种产品的属性偏向(采用7点量表,分数越低表明搜索性越强,分数越高表明体验性越强),然后每种产品分别对应5位明星和5位主播,采用7点量表(1=完全不匹配,7=完全匹配)让被试对两种产品的代言匹配程度进行评分。分析发现蓝牙耳机(M=3.190,SD=1.665)和自热小火锅(M=5.600,SD=1.062)的产品属性选择正确。以0为检验值的单样本t检验显示,郭麒麟[MA=5.547,t(52)=38.528,p<0.001,Cohen’s d=5.293;MB=5.415,t(52)=33.303,p<0.001,Cohen’s d=4.573]、王一博[MA=5.736,t(52)=38.777,p<0.001,Cohen’s d=5.326;MB=5.216,t(52)=26.009,p<0.001,Cohen’s d=3.572]匹配得分均显著大于4,且分别是蓝牙耳机匹配度的前三以及自热小火锅匹配度的前二。李佳琦[MA=5.132,t(52)=26.041,p<0.001,Cohen’s d=3.627;MB=5.245,t(52)=26.409,p<0.001,Cohen’s d=3.578]、薇娅[MA=5.377,t(52)=30.970,p<0.001,Cohen’s d=3.908;MB=5.566,t(52)=28.451,p<0.001,Cohen’s d=4.255]匹配得分均显著大于4,且是蓝牙耳机匹配度以及自热小火锅匹配度的前二。上述4名人选符合要求。最后,本研究结合大数据分析,判断上述人选是否符合实际代言情况。通过信息搜索发现耳机类品牌商和零食类品牌商选定的品牌代言人,性别多为男性,明星人选符合实际;通过对目前国内几大网购平台进行内容检索发现,存在很多“李佳琦推荐”和“薇娅推荐”产品,且种类繁多不局限,主播人选符合实际;因此该票选结果符合大数据趋势,满足实验要求。最终根据投票情况,研究一选择王一博为明星人选,李佳琦为主播人选。

(二)实验过程和变量测量

由于大学生对直播带货以及明星相关信息都具有一定的涉入度,因此本研究选择大学生作为实验对象具备可靠性(何浏等,2011)。实验一有效被试为209名,其中男生72人(占34.45%)、女生137人(占65.55%),平均年龄21岁。选择G*Power 3.1.9.7的双因素方差分析,当组数为4、自由度为1、效应量(f)为0.25、显著性水平为0.05时,样本量为209的Power值为0.949,超过基本水平0.80,表明样本量合适。由于被试的性别和年龄未产生任何显著影响,故未将其纳入后面的统计分析。

第一步,在实验开始前告知每一名被试此次实验的目的是了解消费者对品牌推广的看法,实验结果仅供学术研究之用,所有实验测量题项均无对错之分,只需根据个人情况进行选择,请各位被试认真阅读填写,独立完成,不要相互交流。第二步,在确保每名被试了解实验目的和要求之后,基于双盲原则,打乱实验材料顺序反面朝上,向每名被试随机发放一份实验材料,被试也不知晓其他人的内容。实验材料中首先有一段实验情景描述以及一张代言人和产品共现的图片,不同的实验材料情景描述内容相似但主要变量不同。情景文字描述为以下两类:“请您想象一种场景:‘您打算购买一款蓝牙耳机(或自热小火锅),而此时您恰好发现某品牌的蓝牙耳机(或自热小火锅)找了王一博作为品牌代言人,品牌方在内容介绍中表明该款蓝牙耳机性能齐全,价格适中(或该款自热小火锅使用方便,安全便捷)。’您明白该场景的话请选择数字2。”以及“请您想象一种场景:‘您打算购买一款蓝牙耳机(或自热小火锅),而此时您恰好发现某品牌的蓝牙耳机(或自热小火锅)近日在李佳琦直播间进行过售卖,且现在该产品宣传页面被加注醒目的‘李佳琦直播间推荐’,品牌方在内容介绍中表明该款蓝牙耳机性能齐全,价格适中(或该款自热小火锅使用方便,安全便捷)。’您明白该场景的话请选择数字2。”在情景描述处增加一个问项,确保被试认真阅读材料,以提高实验的内部效度。被试在阅读完实验情景材料和图片后,填写实验测量题项。测量题项由感知质量、购买意愿和人口统计变量三部分组成。被试填写完毕之后进行实验材料回收,并向被试表示感谢。

我们在情景材料文字描述中加入了“品牌方在内容介绍中表明该款产品性能齐全,且产品价格适中”等文本字样,尽可能控制其他无关变量对本研究结果的影响。同时为确保研究结果的可靠性,需要保证量表的信度和效度符合规范,因此本研究的量表均参考经多次验证的已有研究的成熟量表,并根据中国消费者情境对有些量表稍作语句修改。量表皆为李克特(Likert)五级量表,1表示“完全不同意”,5表示“完全同意”。感知质量参考王海忠等(2007)的量表,共包含五个题项;购买意愿参考Dodds等(1991)的量表,共包含三个题项(参见表1)。

| 测量变量 | 测量题项 | 因子载荷 | 量表信度 | 参考来源 |

| 感知质量 | 该产品值得信赖 | 0.758 | Cronbach’s α=0.724 | 王海忠等(2007) |

| 该产品的设计非常先进 | 0.649 | |||

| 该产品具有很高的品质 | 0.663 | |||

| 该产品的质量非常可靠 | 0.684 | |||

| 该产品的使用效果非常好 | 0.688 | |||

| 购买意愿 | 我有很大的可能性购买该产品 | 0.859 | Cronbach’s α=0.788 | Dodds等(1991) |

| 我愿意购买该产品 | 0.792 | |||

| 我会向其他人推荐该产品 | 0.863 |

(三)结果分析

首先,以产品类别、品牌代言类型为自变量,消费者购买意愿为因变量进行2×2方差分析。数据分析结果显示,代言类型的主效应显著[F(1,205)=7.031,p<0.01,ηp2=0.033],产品类别的主效应不显著[F(1,205)=0.466,p=0.496>0.1,ηp2=0.002],但重要的是,品牌代言类型与产品类别对消费者购买意愿的交互效应显著[F(1,205)=40.493,p<0.001,ηp2=0.165]。进一步进行简单效应检验,结果如图1所示,在搜索型产品类别下,明星代言的消费者购买意愿均值(M=3.827,SD=0.059)大于主播“场外代言”的消费者购买意愿均值(M=3.604,SD=0.063),且差异显著[F(1,205)=25.240,p<0.001,ηp2=0.110];在体验型产品类别下,主播“场外代言”的消费者购买意愿均值(M=3.945,SD=0.058)大于明星代言的消费者购买意愿均值(M=3.404,SD=0.060),且差异显著[F(1,205)=15.874,p<0.001,ηp2=0.072]。这说明,搜索型产品的品牌商选择明星代言方式,相对于主播“场外代言”,消费者的购买意愿更强,假设H1a得到验证;而体验型产品的品牌商选择主播“场外代言”方式,相对于明星代言,消费者的购买意愿更强,假设H1b得到验证。

|

| 图 1 两种产品类别下不同代言方式对消费者购买意愿的影响 |

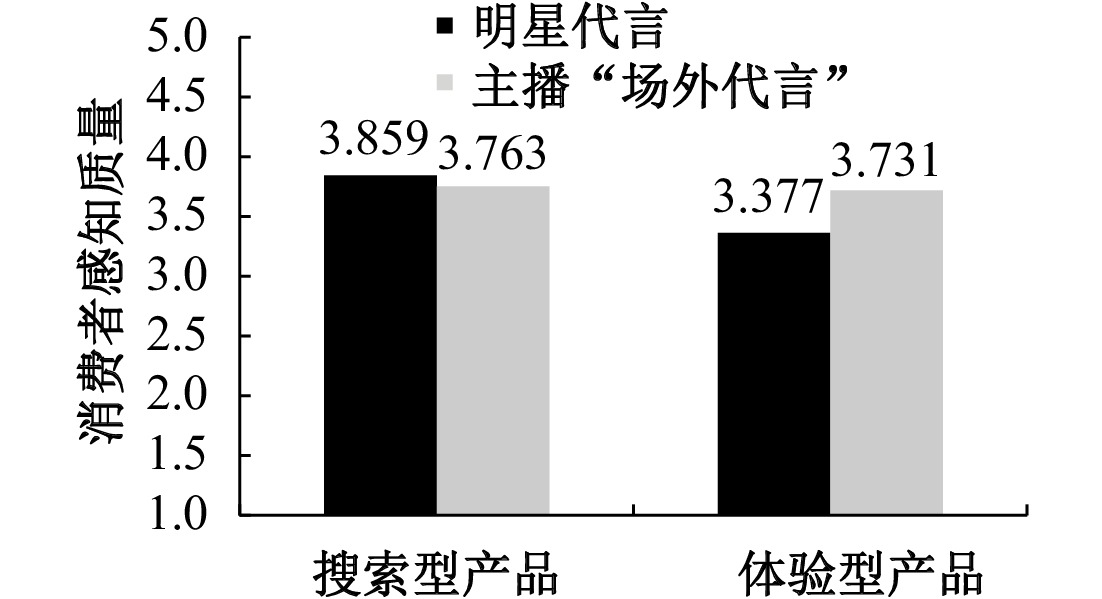

其次,以产品类别、品牌代言类型为自变量,消费者感知质量为因变量进行2×2方差分析。数据分析结果显示,代言类型的主效应显著[F(1,205)=5.346,p<0.05,ηp2=0.025],产品类别的主效应显著[F(1,205)=21.340,p<0.001,ηp2=0.094],而且品牌代言类型与产品类别对消费者感知质量的交互效应显著[F(1,205)=16.415,p<0.001,ηp2=0.074]。进一步进行简单效应检验,结果如图2所示,在搜索型产品类别下,虽然明星代言的消费者感知质量均值(M=3.859,SD=0.055)略大于主播“场外代言”的消费者感知质量均值(M=3.763,SD=0.058),但两者之间的差异不显著[F(1,205)=1.476,p=0.226>0.1,ηp2=0.007];在体验型产品类别下,主播“场外代言”的消费者感知质量均值(M=3.731,SD=0.054)大于明星代言的消费者感知质量均值(M=3.377,SD=0.056),且差异显著[F(1,205)=20.773,p<0.001,ηp2=0.092]。这说明,对于搜索型产品的品牌商而言,在明星代言和主播“场外代言”两种方式下,消费者的感知质量差异不显著,假设H2a得到验证;而对于体验型产品的品牌商而言,相对于明星代言,在主播“场外代言”方式下,消费者的感知质量更高。接下来继续对假设H2b进行检验。

|

| 图 2 两种产品类别下不同代言方式对消费者感知质量的影响 |

最后,为检验假设H2b,我们参照Hayes(2017)的研究,采用process中的model 4进行验证。该方法相比于传统中介效应检验方法的优点是可以同时进行依次检验法和Bootstrap方法,通过估计95%置信区间的方法对中介效应进行检验,这既简化了分析流程,让结果更清晰直观,也能在检验过程中对数据进行多方法处理,自身已然具备稳健性检验的效果。本研究设定Bootstrap样本量为5 000,结果显示在体验型产品类别下,消费者感知质量的中介效应显著(BootLLCI=0.177,BootULCI=0.418,区间在95%的置信水平上不包含0),中介效应值为0.290(总效应值为0.542)。综合来看,对于体验型产品类别,选择主播“场外代言”方式,消费者的感知质量更高,进而产品购买意愿更强。假设H2b得到验证。

(四)讨论

本研究以明星代言和主播“场外代言”为刺激物,检验了不同产品类别下消费者的感知质量和购买意愿的差异。结果表明产品类别和代言类型的不同组合方式会对消费者的感知质量和购买意愿产生不同的影响。其中,相比于主播“场外代言”,搜索型产品选择明星代言方式,消费者的购买意愿更强,而且搜索型产品选择两种代言方式对消费者的感知质量没有显著的影响差异;相比于明星代言,体验型产品选择主播“场外代言”方式,消费者的购买意愿更强,而且选择主播“场外代言”也更能提升消费者的产品感知质量,进而增强消费者的购买意愿。假设H1a、H1b、H2a、H2b均得到验证。但研究一的实验结论有待进一步完善,本研究以虚拟品牌为研究对象虽然能在一定程度上提升实验结果的准确性,但不能完全考虑到真实品牌的发展历程及目前所处的发展阶段,品牌属于新生不知名品牌还是老牌知名品牌不得而知,不能保证研究结论具有普适性,因此,研究二将围绕品牌知名度再次进行实验。我们在同一产品类别下细分出知名品牌和不知名品牌,进一步讨论对于同一类别不同品牌知名度的产品,两种品牌代言类型对消费者购买意愿的影响是否有显著差异。

四、研究二(一)研究设计

本研究旨在检验品牌知名度对两种产品类别不同代言类型下消费者购买意愿的影响,即检验假设H3a、H3b是否成立。本研究采用2(产品类别:搜索型产品/体验型产品)×2(代言类型:明星代言/主播“场外代言”)×2(品牌知名度:知名品牌/不知名品牌)的组间实验设计。本研究将所有被试随机分配至八个实验组中,并沿用研究一的实验设计,确定蓝牙耳机为搜索型产品,自热小火锅为体验型产品。为避免代言人选择带来的实验误差,研究二选择郭麒麟为明星人选,薇娅为主播人选。

(二)实验过程和变量测量

实验二有效被试为217名,其中男生82人(占37.79%)、女生135人(占62.21%),平均年龄21岁。选择G*Power 3.1.9.7的双因素方差分析,当组数为8、自由度为1、效应量(f)为0.25、显著性水平为0.05时,样本量为217的Power值为0.956,超过基本水平0.80,表明样本量合适。由于被试的性别和年龄未产生任何显著影响,故未将其纳入后面的统计分析。

研究二的实验过程基本和研究一相同,部分调整如下:第一,研究二将被试随机分配到八种实验情景中。第二,实验材料的情景描述内容有调整,情景文字描述为以下两类:“请您想象一种场景:‘您打算购买一款蓝牙耳机(或自热小火锅),而此时您恰好发现某知名(或不知名)品牌的蓝牙耳机(或自热小火锅)找了郭麒麟作为品牌代言人,品牌方在内容介绍中表明该款蓝牙耳机性能齐全,价格适中(或该款自热小火锅使用方便,安全便捷)。’您明白该场景的话请选择数字2。”以及“请您想象一种场景:‘您打算购买一款蓝牙耳机(或自热小火锅),而此时您恰好发现某知名(或不知名)品牌蓝牙耳机(或自热小火锅)近日在薇娅直播间进行过售卖,且现在该产品宣传页面被加注醒目的‘薇娅直播间推荐’,品牌方在内容介绍中表明该款蓝牙耳机性能齐全,价格适中(或该款自热小火锅使用方便,安全便捷)。’您明白该场景的话请选择数字2。”第三,代言人和产品共现图片中的代言人换成本组代言人。量表沿用研究一的量表,购买意愿参考Dodds等(1991)开发的量表,共包含三个题项(因子载荷分别为0.764、0.797、0.849,Cronbach’s ɑ系数为0.724),量表的信效度依然可靠。

(三)结果分析

从品牌知名度类型的操控上看,独立样本t检验结果显示,高品牌知名度下消费者购买意愿的均值(M=3.767,SD=0.489)大于低品牌知名度下消费者购买意愿的均值(M=3.454,SD=0.589),且差异显著(t=4.258,p<0.001),通过G*Power 3.1.9.7计算得到Cohen’s d=0.579,说明品牌知名度操纵成功。

以产品类别、品牌知名度、代言类型为自变量,消费者购买意愿为因变量进行2×2×2方差分析。数据分析结果显示,产品类别的主效应不显著[F(1,209)=0.005,p>0.1],品牌知名度的主效应显著[F(1,209)=26.040,p<0.001,ηp2=0.111],代言类型的主效应显著[F(1,209)=4.651,p<0.05],产品类别与品牌知名度的交互效应不显著[F(1,209)= 0.459,p>0.1],产品类别与代言类型的交互效应显著[F(1,209)=47.253,p<0.001,ηp2=0.184],品牌知名度与代言类型的交互效应不显著[F(1,209)=0.018,p>0.1],最重要的是,产品类别、品牌知名度、代言类型三者的交互效应显著[F(1,209)=14.950,p<0.001,ηp2=0.067]。这初步表明品牌知名度会影响代言类型与消费者购买意愿的关系。接下来,分别在搜索型产品类别和体验型产品类别下进行简单效应检验。其中,搜索型产品类别下N=111,购买意愿三个题项因子载荷分别为0.774、0.765、0.897,Cronbach’s ɑ系数为0.743;体验型产品类别下N=106,购买意愿三个题项因子载荷分别为0.784、0.807、0.851,Cronbach’s ɑ系数为0.739。

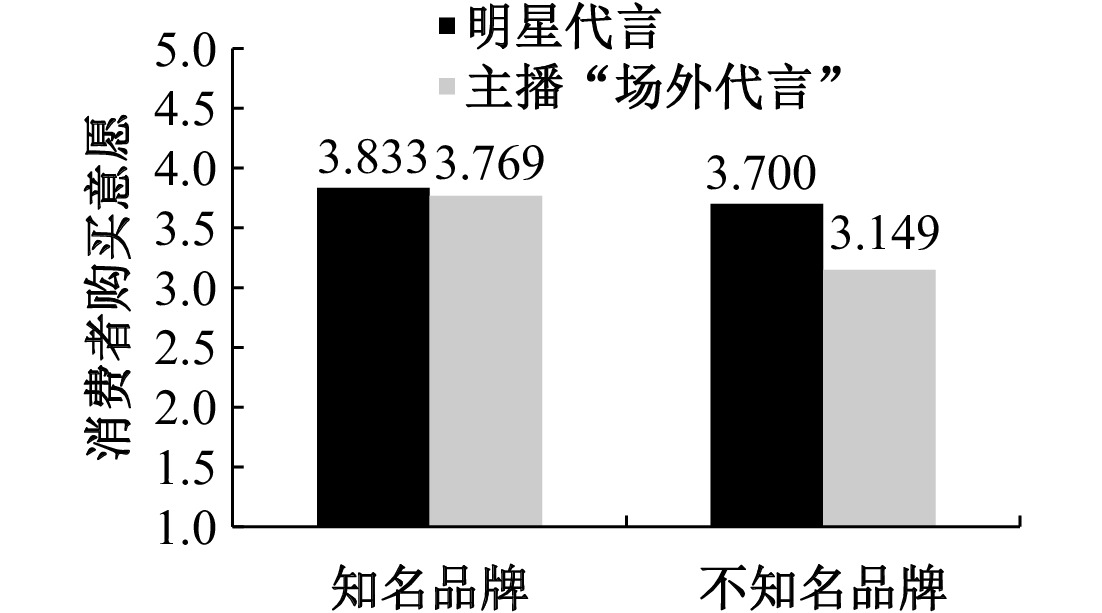

在搜索型产品类别下,以品牌知名度、代言类型为自变量,消费者购买意愿为因变量进行2×2方差分析。结果如图3所示,当品牌具有高知名度时,明星代言的消费者购买意愿均值(M=3.833,SD=0.080)略大于主播“场外代言”的消费者购买意愿均值(M=3.769,SD=0.080),但两者之间的差异不显著[F(1,107)=0.318,p=0.574>0.1,ηp2=0.003];当品牌知名度较低时,明星代言的消费者购买意愿均值(M=3.700,SD=0.075)大于主播“场外代言”的消费者购买意愿均值(M=3.149,SD=0.076),且差异显著[F(1,107)=26.586,p<0.001,ηp2=0.199]。这说明,在搜索型产品类别下,高知名度品牌选择两种代言类型对消费者购买意愿的影响无显著差异,低知名度品牌选择明星代言更能激发消费者的购买意愿,假设H3a得到验证。

|

| 图 3 不同知名度的搜索型产品类别下两种代言方式对消费者购买意愿的影响 |

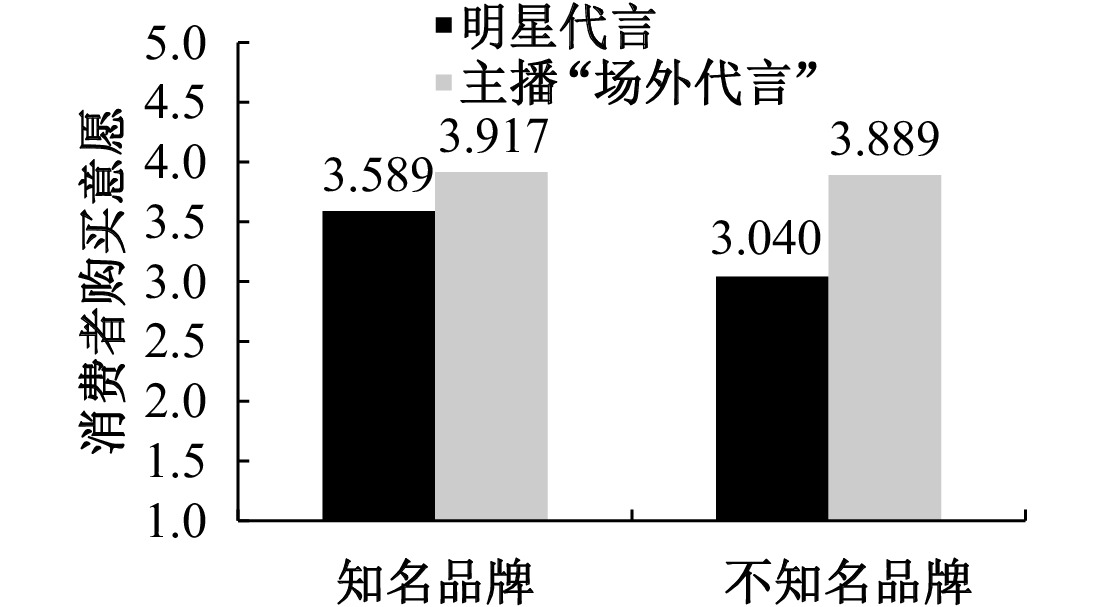

在体验型产品类别下,以品牌知名度、代言类型为自变量,消费者购买意愿为因变量进行2×2方差分析。结果如图4所示,当品牌具有高知名度时,主播“场外代言”的消费者购买意愿均值(M=3.917,SD=0.110)大于明星代言的消费者购买意愿均值(M=3.589,SD=0.099),且差异显著[F(1,102)=4.898,p<0.05,ηp2=0.046];当品牌知名度较低时,主播“场外代言”的消费者购买意愿均值(M=3.889,SD=0.104)大于明星代言的消费者购买意愿均值(M=3.040,SD=0.108),且差异显著[F(1,102)=31.981,p<0.001,ηp2=0.239]。这说明,在体验型产品类别下,无论品牌知名度高低,选择主播“场外代言”都更能激发消费者的购买意愿,假设H3b得到验证。

|

| 图 4 不同知名度的体验型产品类别下两种代言方式对消费者购买意愿的影响 |

(四)讨论

本研究采用不同于研究一的明星和主播代言人选,不仅再次验证了产品类别与代言类型对消费者购买意愿具有显著的交互作用,而且验证了产品类别、品牌知名度、代言类型三者对消费者购买意愿具有显著的交互作用。进一步分析发现,高知名度的搜索型产品选择两种代言类型对消费者购买意愿的影响无显著差异,低知名度的搜索型产品选择明星代言更能激发消费者的购买意愿,验证了假设H3a;体验型产品无论知名度高低,选择主播“场外代言”都更能激发消费者的购买意愿,验证了假设H3b。这一结果深化和拓展了研究一的结论,在不同的品牌知名度下,产品类别与代言类型的不同组合会对消费者的购买意愿产生不同的影响。换言之,品牌知名度构成了激发消费者购买意愿的边界条件。由此,本研究进一步丰富了有关品牌代言情境下消费者购买意愿的研究,也表明品牌商应该根据产品类别和品牌知名度情况,科学合理地制定品牌推广策略,选择合适的品牌代言类型,以吸引更多的消费者购买产品。

五、研究结论与讨论(一)研究结论

本研究探讨了明星代言和主播“场外代言”两种代言类型对消费者感知质量和购买意愿的影响,这一影响会受到产品类别和品牌知名度的制约。本研究基于意义迁移模型和说服理论,通过两项递进的实验,逐步验证了不同产品类别下代言类型对消费者感知质量和购买意愿的不同影响以及同一产品类别不同品牌知名度下代言类型对消费者购买意愿的不同影响。主要结论如下:第一,产品类别与品牌代言类型对消费者购买意愿存在交互影响,在搜索型产品类别下,品牌商选择明星代言方式更能激发消费者的购买意愿,而在体验型产品类别下,品牌商选择主播“场外代言”方式更能激发消费者的购买意愿。第二,感知质量是体验型产品类别和品牌代言类型影响消费者购买意愿的内在动因,在搜索型产品类别下,明星代言和主播“场外代言”对消费者感知产品质量的影响无显著差异。第三,品牌知名度会影响产品类别和品牌代言类型与消费者购买意愿之间的关系,对于高品牌知名度的搜索型产品,两种代言类型对消费者购买意愿的影响差异会消失,对于低品牌知名度的搜索型产品,依然是明星代言方式更能激发消费者的购买意愿,而体验型产品无论品牌知名度如何,选择主播“场外代言”方式都更能激发消费者的购买意愿。

(二)理论贡献

第一,本研究拓宽了学者们对代言类型的考虑范围,并对代言效果的现有研究进行了有益补充。已有研究多关注传统明星多品牌代言或多明星单品牌代言对消费者购买意愿的影响(何浏等,2011;冉雅璇等,2020),本研究以Miller和Allen(2012)的论点为基础,探究了产品与主播的共现代言形式,尝试性地提出了一种新的代言方式,即主播“场外代言”,并比较了这种代言方式和明星代言对不同类型产品消费者购买意愿的影响差异。考虑到在数字经济时代,明星代言仍保持着自身的固有优势,而主播“场外代言”存在巨大潜力并拥有区别于明星代言的独特优势,本研究在虚拟实验情景下对二者进行了深入比较验证,得出了不同产品类别下最优的代言类型选择,为研究不同产品类别的品牌商如何选择品牌代言类型问题提供了更为新颖独特的视角。

第二,本研究推进了网红直播和消费者行为关系的研究发展。数字经济促进了网红直播的发展,同样也赋予了主播名人效应,拓展了主播的影响边界。然而以往研究仍主要关注主播的直播间内属性以及直播间内举止与消费者行为的关系(龚潇潇等,2019;陈海权等,2020),没有进一步探究主播的名人效应辐射作用,忽略了主播的场外效应,对网红直播的研究不够深入。本研究初步探讨了主播的场外效应,通过对比主播“场外代言”和明星代言对不同产品类别消费者购买意愿的影响,延伸了网红直播的研究边界,深化了对网红直播的研究,并有效提升了已有的理论及研究成果在网红直播经济领域的应用价值。

第三,本研究丰富和拓展了产品属性的理论研究。过往研究对产品的分类多止步于产品类别属性,如搜索型产品与体验型产品、享乐型产品与功能型产品等,在大的品类中得出研究结论。本研究选择先从大品类划分为搜索型产品和体验型产品,然后将同一类别产品细分为知名品牌产品和不知名品牌产品,深入揭示了品牌知名度属性对代言效果的影响,得出了更具针对性的研究结论。本研究在一定程度上也为后续研究提供了更为具体的产品细分类别参考,具有理论价值。

(三)管理启示

第一,从品牌推广的角度来看,本研究对于品牌商更好地选择品牌代言类型、拉近品牌与消费者之间的关系具有一定的参考价值。品牌商要避免无谓的营销成本,尽量实现品牌宣传效益最优化,在选择是明星代言还是主播直播间带货时要考虑品牌属性以及产品类别,选择合适的代言途径。对于低知名度的搜索型产品,最好的选择是找明星代言来打开品牌知名度,让更多的消费者知道并去搜索感知自家产品,然后凭借产品质量收获更多的消费者。对于高知名度的搜索型产品,既可以选择明星代言也可以选择主播直播间带货,此时品牌商应考虑产品推广需求,例如知名品牌推新品,可以选择明星代言打开新品知名度;知名品牌扩大销量,可以去主播直播间进行销售,并在事后选择主播“场外代言”,取得二次销售成果。对于体验型产品,更好的选择是主播直播间带货,既可以发挥主播直播时的亲身体验效果,也可以发挥主播“场外代言”的附加价值,使品牌推广取得更好的效果。

第二,从营销实践的角度来看,本研究为主播扩大场外效应并创造直播附加价值以及明星更好地代言体验型产品提供了理论借鉴。主播的影响力已经不局限在直播间内,特别是知名网红主播,更是拥有自己的粉丝群体,具备名人效应。因此,新人主播首先应完善自我素质以及提升自我素养,清楚地认识到在达到网红主播层次后还存在更广阔的平台。网红主播要利用自己的名人因素,积极拓展自己的场外效应。主播的场外效应不仅仅体现在被品牌商作为场外代言人的宣传过程中,主播也可以主动与品牌商或其他组织合作开展公益慈善活动,积极承担作为名人的社会责任,树立积极正面的场外形象来影响粉丝群体,并反作用于直播间,实现主播的良性可持续发展。同时,在更加注重个性化需求的今天,明星群体单凭知名度和吸引力很难收到更好的代言效果。因此,明星要寻找新的特征属性来吸引消费者,比如可以通过Vlog以及其他短视频形式来分享日常使用代言产品的体验等,既可以拉近与消费者之间的距离,也可以让消费者感知产品体验过程,来弥补明星代言与主播特征的属性差异,提升明星在代言市场的竞争力。

第三,从服务监管的角度来看,本研究为直播平台监管方有效管理主播群体、规范主播行为以及挖掘潜力主播提供了学术支撑。本研究从学术角度证实了主播具备场外效应,主播也会利用自己的场外效应为自己谋取更多利益。作为直播平台监管方,要充分了解本研究的结论并认识到主播的场外效应真实存在,进而根据主播不同的知名度特性去约束主播行为。直播平台监管方既要约束主播在直播间内的行为,制定一系列主播约束条例和违规管理条例等;也要规范主播的场外行为,禁止主播通过不正当炒作牟取不合规利益等。一方面,平台方要和主播合力发挥自身流量作用,传播社会主义核心价值观,传递正能量;另一方面,平台也要着重培养优质主播,并发掘具备优质主播潜质的新人主播,提升主播的综合素质,实现直播领域的良性发展。

(四)研究局限与展望

首先,本研究采用的是虚拟情景实验法,不能保证消费者的购买意愿会真实地转化为购买决策,未来的研究可以采用虚拟购物网站设计并辅以眼动实验来进行实验研究,观测消费者的重点关注内容以及具体消费行为。其次,本研究是以情景文字搭配代言人与产品图片的形式进行设计的,虽然以往研究证实了该方法的有效性,但在短视频营销快速兴起的时代,研究人员亦可以尝试通过合成短视频的形式进行实验设计操作。最后,本研究在实验一中试图通过感知质量来分析产品类别与代言类型的组合方式影响消费者购买意愿的中间机制,但除此之外,可能存在其他的情绪变量或消费者心理因素影响购买意愿,未来的研究可以对此进行更深入的探讨。

① 伴随着直播带货的兴起,很多非专业主播也会进行直播带货,给直播界带来了多样性,为避免主体概念混淆,本研究的主播是指专门从事直播带货的主播群体。

| [1] | 韩箫亦, 许正良. 电商主播属性对消费者在线购买意愿的影响——基于扎根理论方法的研究[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(10): 62–75. |

| [2] | 何浏, 王海忠, 朱帮助, 等. 名人多品牌/产品组合代言溢出效应探析——一项基于网络外部性视角的研究[J]. 管理世界, 2011(4): 111–121,157. |

| [3] | 刘凤军, 孟陆, 陈斯允, 等. 网红直播对消费者购买意愿的影响及其机制研究[J]. 管理学报, 2020, 17(1): 94–104. |

| [4] | 冉雅璇, 刘佳妮, 张逸石, 等. “一”人代言的魅力: 品牌代言人数如何影响消费者的品牌态度[J]. 心理学报, 2020, 52(3): 371–385. |

| [5] | 王海忠, 王晶雪, 何云. 品牌名、原产国、价格对感知质量与购买意向的暗示作用[J]. 南开管理评论, 2007, 10(6): 19–25,32. |

| [6] | Ariely D. Controlling the information flow: Effects on consumers’ decision making and preferences[J]. Journal of Consumer Research, 2000, 27(2): 233–248. |

| [7] | Berlo D K, Lemert J B, Mertz R J. Dimensions for evaluating the acceptability of message sources[J]. Public Opinion Quarterly, 1969, 33(4): 563–576. |

| [8] | Choi S M, Lee W N, Kim H J. Lessons from the rich and famous: A cross-cultural comparison of celebrity endorsement in advertising[J]. Journal of Advertising, 2005, 34(2): 85–98. |

| [9] | Dodds W B, Monroe K B, Grewal D. Effects of price, brand, and store information on buyers’ product evaluations[J]. Journal of Marketing Research, 1991, 28(3): 307–319. |

| [10] | Erdem T, Swait J. Brand equity as a signaling phenomenon[J]. Journal of Consumer Psychology, 1998, 7(2): 131–157. |

| [11] | Escalas J E, Bettman J R. Connecting with celebrities: How consumers appropriate celebrity meanings for a sense of belonging[J]. Journal of Advertising, 2017, 46(2): 297–308. |

| [12] | Friestad M, Wright P. The persuasion knowledge model: How people cope with persuasion attempts[J]. Journal of Consumer Research, 1994, 21(1): 1–31. |

| [13] | Hayes A F. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach[M]. 2nd ed. New York: The Guilford Press, 2017. |

| [14] | Hu M, Zhang M L, Wang Y. Why do audiences choose to keep watching on live video streaming platforms? An explanation of dual identification framework[J]. Computers in Human Behavior, 2017, 75: 594–606. |

| [15] | Keller K L. Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity[J]. Journal of Marketing, 1993, 57(1): 1–22. |

| [16] | McCracken G. Who is the celebrity endorser? Cultural foundations of the endorsement process[J]. Journal of Consumer Research, 1989, 16(3): 310–321. |

| [17] | Miller F M, Allen C T. How does celebrity meaning transfer? Investigating the process of meaning transfer with celebrity affiliates and mature brands[J]. Journal of Consumer Psychology, 2012, 22(3): 443–452. |

| [18] | Moraes M, Gountas J, Gountas S, et al. Celebrity influences on consumer decision making: New insights and research directions[J]. Journal of Marketing Management, 2019, 35(13-14): 1159–1192. |

| [19] | Nelson P. Information and consumer behavior[J]. Journal of Political Economy, 1970, 78(2): 311–329. |

| [20] | Rossiter J R, Smidts A. Print advertising: Celebrity presenters[J]. Journal of Business Research, 2012, 65(6): 874–879. |

| [21] | Schimmelpfennig C, Hunt J B. Fifty years of celebrity endorser research: Support for a comprehensive celebrity endorsement strategy framework[J]. Psychology & Marketing, 2020, 37(3): 488–505. |

| [22] | Schouten A P, Janssen L, Verspaget M. Celebrity vs. influencer endorsements in advertising: The role of identification, credibility, and product-endorser fit[J]. International Journal of Advertising, 2020, 39(2): 258–281. |

| [23] | Weathers D, Sharma S, Wood S L. Effects of online communication practices on consumer perceptions of performance uncertainty for search and experience goods[J]. Journal of Retailing, 2007, 83(4): 393–401. |

| [24] | Wells J D, Valacich J S, Hess T J. What signal are you sending? How website quality influences perceptions of product quality and purchase intentions[J]. MIS Quarterly, 2011, 35(2): 373–396. |

| [25] | Zeithaml V A. Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence[J]. Journal of Marketing, 1988, 52(3): 2–22. |

| [26] | Zhu X J, Teng L F, Foti L, et al. Using self-congruence theory to explain the interaction effects of brand type and celebrity type on consumer attitude formation[J]. Journal of Business Research, 2019, 103: 301–309. |