2022第44卷第3期

随着第四次工业革命的到来,新一代数字技术突飞猛进地发展,移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等技术的突破与融合,推动了数字经济的发展(Elia等,2020)。在数字经济的浪潮下,数字化已成为新创企业未来发展的必然趋势(朱秀梅等,2020)。数字化新创企业即由数字技术驱动的新创企业(郭海等,2021),该类企业不仅重视技术创新,还利用数字技术进行新颖的产品、服务和商业模式创新以建立独特的竞争优势(Guo等,2016;吕兴群,2021)。在政府的重视和大力支持下,我国数字经济得到了快速的发展,但新创企业整体数字能力建设仍处于起步阶段,根据戴尔联合IDC发布的《2021年中国小企业数字初始化指数2.0白皮书》统计的数据显示,我国新创企业的平均生存年限仅为1.8年,提高数字化新创企业的存活率已成为我国经济发展的重中之重。企业成长是创业研究领域的持久性话题,它不仅是企业成功的核心目标和信号,也对我国经济社会发展至关重要(Yang等,2021)。对于数字化新创企业而言,企业成长率是衡量企业存亡的重要指标,数字化新创企业必须达到一定规模才能实现盈利,因此,相比于传统的财务指标如销售收入,数字化新创企业更强调企业的成长性如销售增长速度(Guo等,2016)。尽管如此,现如今关于数字化新创企业“如何”成长的微观基础和机制的问题仍然被忽视。因此,探索何种因素有利于数字化新创企业成长仍然是创业和成长研究的缺失领域。

伴随着数字技术的发展,国内外学者们发现企业战略对新创企业成长具有重要影响(Dringoli,2012;Shou等,2020)。其中,竞合战略是企业发展的战略创新,指企业通过与价值网络中的各种角色包括供应商、客户、竞争对手和互补者互动来获取竞争优势或价值的战略(Bouncken和Fredrich,2012)。在数字情境下,企业竞合战略在竞合形态、竞合行为、竞合范围和竞合效率四个方面呈现独特性(Amit和Han,2017;Richter等,2017;马蔷等,2018;蔡莉等,2019;Cenamor等,2019),与传统情境下的企业相比,受到资源秉性限制的数字化新创企业尤其需要采取竞合战略与其他主体共享信息和资源、共担风险、充分发挥相对优势、降低成本提高效率,进而促进企业成长(Lechner等,2016)。首先,从经营模式上看,传统企业的数字化、信息化程度较低,组织结构、生产方式仍依赖于传统的经营模式(钱晶晶和何筠,2021),但基于互联网和数字化的网络化生产组织的建立,社会生产呈现网络外部性的特征,数字化新创企业需要与其他主体建立竞合关系,共享知识和资源,共同创造价值。其次,从战略导向上看,传统企业往往以产品为导向,通过提供相比于竞争对手更加低廉的价格或更出色的产品和服务而获得竞争优势(万兴,2013),但数字化新创企业需以客户为中心,为其提供个性化、差异化的产品,这更需要借助多家企业的竞合体系完成(Ritala等,2014;杜传忠和王飞,2015)。最后,从外部环境压力上看,相比于传统企业,数字化新创企业还面临着更大的创新压力,数字时代下的技术创新不确定性与高投入性促使企业展开全方位的合作战略,甚至与竞争对手建立竞合相融关系(杜传忠和王飞,2015;郭海等,2021)。由此可见,在众多新兴技术兴起的VUCA(易变性、不确定性、复杂性和模糊性)时代,相比于传统企业,数字化新创企业要谋求成长更需要与网络中的其他主体共享知识和资源,特别是当企业与其他主体相连接的各种方式比企业内部流程更重要时,价值网络分析往往比价值链分析更加适合(万兴,2013)。因此,有助于构建价值网络的竞合战略是影响数字化新创企业成长的关键因素(姚艳虹等,2020)。目前,竞合相关现有文献大多聚焦于传统企业竞合对企业绩效等结果变量的研究(Bouncken等,2016;Bendig等,2018),但在数字情境下新创企业竞合战略作用机理的实证研究仍较为匮乏。因此,本文旨在深入研究数字化背景下竞合战略对数字化新创企业成长的作用机理和边界条件。

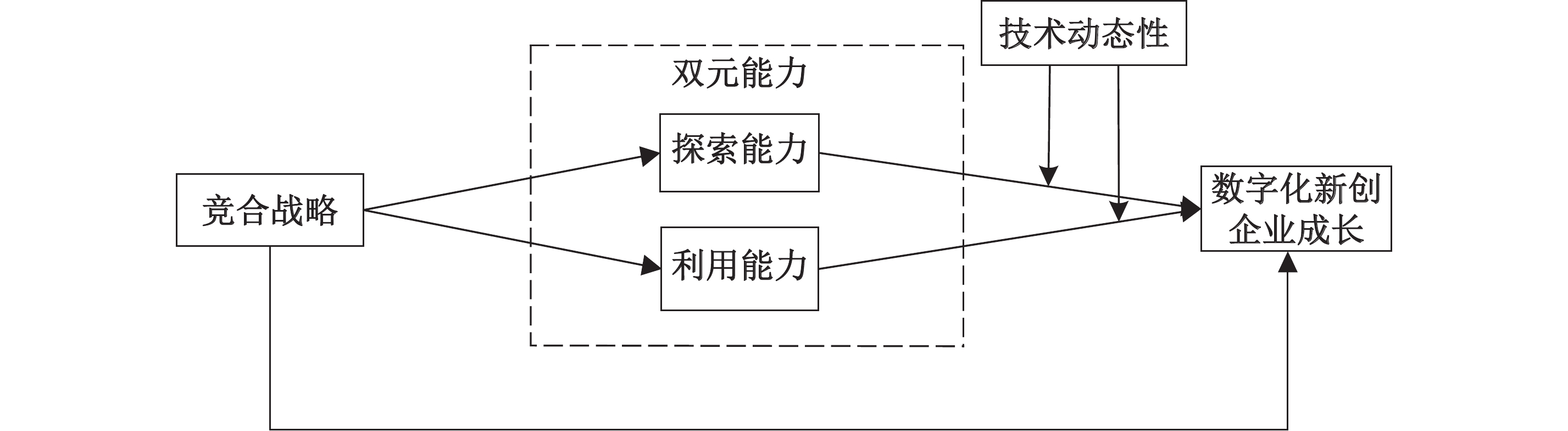

目前,尽管现有研究认为竞合对于企业绩效等结果变量存在直接联系(Bouncken和Kraus,2013;Park等,2014a,b),但本文认为竞合战略可能还需要其他的中介机制来促进数字化新创企业成长。对于成立时间较短,合法性不足,资源和专业知识储备有限且必须为生存而奋斗的数字化新创企业而言,如何实现企业成长是一个重大挑战(Rosin等,2020;Proksch等,2021)。但相比于成熟企业而言数字化新创企业更加灵活且适合变革,更容易实现资源的重新配置与新能力的培养。根据动态能力理论,企业动态能力的发挥与所处外部环境密切相关,对于正处在瞬息万变的数字环境中的新创企业,组织动态能力会发挥更大的价值(Zahra等,2006),双元能力作为一种同时包含探索和利用活动的动态能力对于数字化新创企业成长具有重要意义(Yang和Li,2011)。其中,探索能力是组织通过搜索、变异、试验发现新的技术、市场、营销渠道的能力,而利用能力强调组织通过提炼、选择、细化已有的知识完善现有的技术、流程、产品及服务等(张玉利和李乾文,2009)。在数字情境下,发挥双元能力的主体、发挥双元能力的技术手段、双元能力探索与利用的要素以及双元能力的作用结果均呈现出独特性(蔡莉等,2019;池毛毛等,2019;王强等,2020;Proksch等,2021;Zhang等,2021a),相比于传统企业而言,数字化新创企业更需要提升其双元能力以促进企业持续发展及健康成长。一方面,从技术特点上看,不同于传统企业的产品研发周期较长、更新缓慢等技术特点,数字化新创企业往往具有新颖性较强、迭代速度较快等特征,更需要利用双元能力不断调整技术手段与业务方向以适应市场的新变化,加快数字化新创企业的迭代和成长节奏(郭海等,2021;Proksch等,2021)。另一方面,从客户特点上看,传统企业服务于有限客户群并提供已定的产品和服务,而数字化新创企业面对着无限拓展的客户群,表现出更强的客户导向。大众化的产品和服务已经无法满足客户需求,数字化新创企业的客户消费习惯开始偏向于多元化和个性化,数字化新创企业更需要利用双元能力调整产品结构,满足消费者个性化、多样化的需求,驱动企业进一步发展(Ritala等,2014;郭海和韩佳平,2019)。因此,相比于传统企业而言,双元能力对数字化新创企业的成长更为重要。另外,根据竞合理论,竞合战略有助于组织双元能力的形成。伴随着数字技术的发展,采取竞合战略的数字化新创企业得以更加高效地与其他主体共享知识和资源,扩大知识获取的深度和广度(刘洋等,2020;李东红等,2020),凭借外部网络知识和资源的获取及竞争性环境激发的创造性所引发的知识创造,数字化新创企业的双元能力得以提升。由此可见,组织的双元能力受到竞合战略的影响,同时也对数字化新创企业成长起决定性作用。因此,结合竞合理论与动态能力理论,本文认为双元能力是竞合战略与数字化新创企业成长的关键路径。此外,技术动态性是企业外部技术环境的动荡程度和不可预知程度(岳金桂和于叶,2019),是一个影响数字化新创企业未来发展的重要权变因素,尤其是数字化情景呈现出不确定性、复杂性和模糊性的特点,并且带有重要而频繁的研发创新及技术变革,因此数字化产业通常被认为是技术动态性的(蔡红君和方燕,2020;周文辉和孙杰,2020;吕兴群,2021)。在高技术环境动态性下,单纯依靠数字化新创企业已有的知识和资源很难应对环境的变化,此时更需要利用数字技术获取、挖掘新的能力和资源特别是数据资源,开拓新市场,提升企业的灵活性与多样性以谋求企业持续成长(Guo等,2016)。而在相对稳定的技术环境下,数字化新创企业对于研发和创新的需求相对较弱,出于降低运营成本和提高经济效益考虑,企业对于外界的资源、技术、知识的获取有所保留,主要通过改进现有数字产品及服务和细化现有市场助力企业成长(杨菲等,2017)。因此,本文将探索技术动态性在双元能力与数字化新创企业成长间关系的权变作用。

综上所述,基于竞合理论和动态能力理论,本文将探索并检验竞合战略、双元能力与数字化新创企业成长间的关系以及技术动态性的权变作用。本研究的理论贡献主要体现为三个方面:首先,本研究将数字化情景嵌入于竞合战略与数字化新创企业成长的关系分析,推动了竞合理论的发展。其次,本研究打开竞合战略对数字化新创企业成长作用机制的黑箱,揭示探索能力和利用能力的中介作用,发展双元能力理论研究,促进数字化情境下竞合理论和动态能力理论的融合。最后,本研究丰富了数字情境下双元能力的作用边界研究,厘清了不同程度技术动态性下,探索能力和利用能力对数字化新创企业成长的差异化作用。

二、文献回顾与研究假设(一)文献回顾

1. 竞合理论

Brandenburger 和 Nalebuff (1996)在研究中首次提出竞合战略一词,认为竞合战略是企业与供应商、客户等价值网成员同时合作与竞争的经营战略(Bengtsson和Kock,2000;Bendig等,2018)。随后,学者们基于博弈论视角对竞合展开分析,并将其视为一种可以实现双赢的非零和博弈,而不是“非此即彼”的零和博弈(Chai 等,2020)。在非零和博弈中,即使一方的利益没有受到损害,另一方仍然可以获利,所以博弈双方存在双赢的可能 (Brandenburger 和Nalebuff,1996;Devece 等,2019)。目前,对于竞合内涵的研究已卓有成效。第一种观点认为竞合是一种两两企业间同时追求竞争与合作的关系 (Luo,2007;Gnyawali 和Park,2011;Bengtsson等,2016)。第二种观点将竞合视为三家相互关联的企业之间的关系,认为其中一家企业与一方竞争并与另一方合作 (Wu等,2010;Yami和Nemeh,2014)。在第三种观点中竞合被认为是多家企业在商业网络中同时存在竞争和合作关系的集合(Bengtsson等,2016;Bengtsson 和Raza-Ullah,2016)。在数字经济时代,数字化带来了商业模式和社会形态的改变,也相应地加剧了企业的竞合态势,企业自身单打独斗已不符合时代潮流,抱团取暖才是未来企业的必然选择。在数字化浪潮的冲击下新创企业需要与供应商、客户、竞争对手、互补者等价值网成员积极沟通合作,获取宝贵的资源及创新信息并加以整合,形成企业的核心竞争力(蔡莉等,2019;刘莎莎等,2020)。因此,基于现有文献并结合数字化情景,本文认为数字化新创企业竞合战略是指数字化新创企业通过与价值网络中的各种角色如供应商、客户、竞争对手和互补者合作来获取竞争优势或价值的战略(Bouncken和Fredrich,2012)。

竞合战略在传统情景和数字情境下呈现出不同的特征。第一,数字技术催生了组织间竞合的新形态。传统情景下组织间竞合往往遵循传统的产业链、价值链范式,而数字情境下组织间竞合不再遵循传统的线性结构,而是呈现出多主体互动的网络化特征,网络关系更加复杂化和多样化(Cenamor等,2019)。第二,数字技术改变了企业在市场上的行为。传统情境下企业往往在异质性资源上合作,在同质性资源上竞争,但目前很多数字化新创企业间的合作都聚焦于同质化的数据资源(马蔷等,2018)。第三,数字技术扩大了组织间竞合的范围。数字技术的关联性和开放性促进多主体间的连接和互动,扩大了企业获取资源和知识的范围,拓宽了组织间竞合的深度和广度(Amit和Han,2017;蔡莉等,2019)。第四,数字技术提高了组织间竞合的效率。数字技术的可拓展性使组织间以较低的成本沟通和交流,企业应用数字化技术高效地共享资源和知识,提升竞合的效率(Richter等,2017;蔡莉等,2019)。

2. 动态能力理论

动态能力理论认为,企业的竞争优势取决于一种组织能力即动态能力,动态能力被描述为企业根据活动环境变化不断调整其战略的特定能力(Liu等,2019;Li等,2020;Gupta,2021)。数字技术将组织间原有的不可渗透的、稳定的边界转变为日益渗透且可以流动的边界,企业面临的环境也愈加复杂和不可预测。在复杂多变的数字环境中,动态能力在数字化新创企业成长过程中发挥着重要作用(Drnevich和Kriauciunas,2011)。确定与数字化相关的动态能力十分重要,因为它们常被认为是企业持续创造竞争优势的来源,而双元能力是企业创新的重要驱动因素,并被认为是一种使企业在不断变化和不可预测的商业环境中茁壮成长的动态能力(Coreynen等,2020)。因此,数字化新创企业需要实现双元能力的提高以解决当前问题及满足未来发展需要。

Duncan早在1976年将“双元”的概念引入管理学界用以描述组织能力,而March(1991)最先用探索能力和利用能力描述组织学习的双元能力。伴随着第四次工业革命的到来,组织外部环境变化愈加动荡且复杂,能够同时兼顾组织长期利益和短期利润的两种差异化能力引发了学术界的广泛关注(Mahmood和Mubarik,2020)。如表1所示,双元能力是组织在动态的环境下进行探索和利用的能力,这两种能力实质上具有不同的目标、功能、知识基础、实现途径及创新成果。第一,从目标上看,探索能力强调开拓新的市场和创造新客户的需求,而利用能力的目的是满足现有客户的需求并应对现有市场的挑战。第二,从功能上看,探索能力为组织引入新的产品、服务、技术、生产流程以追求持续的竞争优势,而利用能力针对现有能力、技术路线、管理范式、产品服务、生产流程进行改善,意在获得更高的运营效率。第三,从知识基础上看,探索能力需要探索潜在的新知识和技能,而利用能力强调拓展和利用现有知识。第四,从实现途径上看,探索能力主张通过搜索、变异、柔性、试验和创新等活动发现新机会,而利用能力强调通过对原有知识的反复提炼、复制、施行和强化以提升运营效率。从创新成果上看,探索能力有利于产生颠覆式创新,而着重考虑利用能力的企业往往会选择以维持现状为主的渐进式创新(张玉利和李乾文,2009;杨东,2011)。

| 探索能力 | 利用能力 | |

| 目标 | 开拓和创造新市场或客户的需求 | 满足现有客户或市场的需求 |

| 功能 | 引入新产品、服务、技术或生产流程

以发现新的机会 |

改善现有能力、技术路线、管理范式、产品服务、 生产流程以降本增效 |

| 知识基础 | 需要新的知识和技能 | 需要拓展现有知识和技能 |

| 实现途径 | 通过搜索、发现、试验和创新等活动 | 通过提炼、选择、细化和实施等活动 |

| 创新成果 | 颠覆式创新 | 渐进式创新 |

| 资料来源:根据相关文献(张玉利和李乾文,2009)整理而成。 | ||

在数字化时代,云计算、大数据、物联网等数字技术改变了现有的业务流程,使其更加自动化和智能化。在这场指数级、动荡的数字革命下,体现组织双元性的探索能力和利用能力对于数字化企业的成长至关重要(Mahmood和Mubarik,2020)。因此,本研究认为在日益复杂的数字环境下,数字化新创企业仅具备探索能力或利用能力是远远不够的,而是需要同时拥有这两种能力(张玉利和李乾文,2009;郭润萍等,2021)。具有探索能力的企业能够很好地克服组织的核心刚性,但仅有探索能力而缺乏利用能力,企业可能会陷入失败陷阱,创造性成果会变得华而不实,企业难以切实地提升创新能力以维持当下的生存;而具有利用能力的企业能够利用已有的知识和能力维持企业的短期运转,但仅专注于利用能力会使企业陷入能力陷阱,使企业过度依赖过去的成功经验,无法在日新月异的数字化环境下获得竞争优势(孙永磊等,2014)。因此,这两种能力是相辅相成、缺一不可的。

与传统情景下企业的双元能力相比,数字化情境下企业的双元能力表现出明显的新特征。第一,从发挥双元能力的主体上看,传统情境下企业关注如何系统地整合内外部资源以应对复杂的外部环境,将企业自身作为发挥双元能力整合内外部资源的主体,而对于数字化新创企业而言,由于数字情景的无边界性、开放性、强互动性等特征,数字化新创企业更多的是与多方主体互动,在价值网络中发挥双元能力获取知识和资源(蔡莉等,2019;王强等,2020)。第二,从发挥双元能力的技术手段上看,传统情境下企业主要通过线下实体渠道等方式探索和利用知识和资源,而数字化新创企业主要利用线上互联网等数字技术探索和利用知识和资源(蔡莉等,2019;Zhang等,2021a);第三,从双元能力探索与利用的要素上看,传统情境下企业以探索和利用传统要素为主,如生产技术、生产设备等,而数字化新创企业以探索和利用数字要素为主,如数字资源、数字能力等(池毛毛等,2019;Zhang等,2021a);第四,从双元能力的作用结果上看,数字化新创企业大多提供数字化产品及服务,而传统情境下企业主要提供传统产品及服务(Proksch等,2021)。

综上所述,基于竞合理论和动态能力理论,本文认为竞合战略有利于数字化新创企业获取价值网络间的知识和资源,并促进企业内部的知识创造,形成探索能力和利用能力以应对复杂的环境,从而实现数字化新创企业更好地成长。而处于技术快速发展的动荡环境下,技术动态性作为一种重要的外部环境因素会影响双元能力对数字化新创企业成长的作用效果。因此,本文构建的理论研究模型如图1所示。

|

| 图 1 理论研究模型 |

(二)竞合战略与数字化新创企业成长

在数字情境下,数字技术改变了传统的商业环境,面对日新月异的环境变化,数字化新创企业解决不确定性的方式也随之发生改变。现如今选择“单打独斗”的数字化新创企业既不能在资源、技术和知识方面拥有绝对优势,也不能独立完成生产经营的所有活动(Teece,1986;Zhang等,2021a)。因此,竞合已成为数字化新创企业发展战略的一大趋势,数字化新创企业利用竞合关系带来的资源和知识是企业追求成长过程中的重要因素。

竞合战略描述的是企业与供应商、客户、竞争对手、互补者等价值网成员合作以获得竞争优势或价值的战略(Bouncken和Fredrich,2012)。在万物互联的时代,竞合战略对数字化新创企业成长至关重要。在传统的商业环境下,企业搜集和利用其他主体信息的成本较高,伴随着数字技术的迅速发展,传统的通过面对面互动建立业务关系的方式已逐渐被以计算机为主导的互动所取代,例如电子数据交换、视频电话会议等,连接已成为数字化新创企业实现战略的关键要素(Zhu等,2020)。信息通过互联网等数字化方式快速高效地传播,数字技术通过减小交流成本增加了价值网络成员间的连通性(刘洋等,2020)。这种高度的连通性使数字化新创企业不受时间与空间的限制通过一个复杂交互网络连接到众多价值网成员(Guo等,2016;蔡莉等,2019)。采取竞合战略的数字化新创企业通过连接实现与价值网络成员的合作竞争,一方面网络成员间的竞合有利于激发数字化新创企业的创造性,在数字化的浪潮中,只有不断地更新、创造知识才能增强企业的竞争力。数字化新创企业通过不断提炼与升华自身已有的知识和资源特别是数据资源,挖掘其蕴藏的巨大衍生价值以提高核心竞争力,从而实现企业成长(郭海等,2021;Zhang等,2021a)。另一方面竞合还有助于数字化新创企业与其他价值网络成员多方互动,使其高效地获取新知识、新技术以及开拓新市场,寻求更大范围资源的共享与整合,为现有管理活动提供新的想法和解决方案,特别是数据资源的融合为数字化新创企业提供了更多创新性的机会,这些新组合帮助企业扩大机会集,从而促进数字化新创企业的成长(马蔷等,2018;Nason和Wiklund,2018;Yang等,2021),这对于面临资源匮乏、天生弱小性等劣势的数字化新创企业尤为重要。特别是在数字化时代,企业在战略上的关键并不是获得比较优势,而是获得成长空间(陈春花,2021),而采用竞合战略的数字化新创企业可以加速价值网络中的知识转移,促进外部知识获取和内部知识创造,增强其核心能力,有效地为数字化新创企业成长创造机会(Devece 等,2019)。

综上,在数字化世界中,数字化新创企业采取竞合战略有利于知识的获取与创造,提升企业竞争优势,从而推动企业成长。因此,本研究提出假设如下:

H1:竞合战略正向影响数字化新创企业成长。

(三)双元能力的中介作用

在数字化赋能下,不同于传统企业追求大规模、批量化的生产方式,数字化新创企业的成长和发展需要具备能够及时洞察市场变化,根据客户需求灵活调整生产策略的动态能力(Nambisan,2017)。根据动态能力理论,数字化新创企业要实现成长不仅要优化现有组织能力以提高效率,还可能需要打乱现有流程和结构发现新机会,双元能力在这一过程中起到了关键作用(池毛毛等,2020;郭润萍等,2021)。探索能力即企业从事搜索、发现、试验和创新等活动发现新机会的能力,而利用能力指企业通过反复提炼、选择、细化、实施和强化等活动降本增效的能力(张玉利和李乾文,2009)。根据竞合理论,价值网成员间的竞合关系为资源和知识的传递与共享提供了条件,依托多样化数字技术的发展,数字化新创企业处于更加开放的环境,他们不仅可以通过知识创造,开发新技术和新产品,提升企业创新能力,还可以充分搜索与获取多方的资源与知识,促进新想法和新整合方式的产生,实现多方资源与能力的互补,提升组织双元能力 (Luo,2007;Bouncken和Fredrich,2012)。对于数字化新创企业而言,它们在市场竞争中的经验较少,且数字时代下组织外部环境所表现出的不确定性更高,数字化新创企业既要考虑短期的财务绩效,又要满足长远发展的需求,双元能力的作用尤为重要。因此,本文认为双元能力在竞合战略与数字化新创企业成长的关系中具有中介效应。

首先,采取竞合战略的数字化新创企业借助数字技术与价值网络成员共享信息和资源,促进企业的知识获取与创造,实现探索能力的提升,进而通过不断地搜索、发现、试验和创新掌握更多新的知识和资源,创造新技术、新产品、开拓新市场,寻求新的市场机会,进而实现数字化新创企业成长(杨东,2011;Zahra,2021)。具体而言,一方面数字化新创企业与价值网成员建立竞合关系,基于数字技术构建新型价值网络,实现价值网成员间的动态互动,通过组织学习,加强对外部知识的掌握,提升企业探索能力(Zhou和Li,2012;李林蔚,2016)。探索能力有助于数字化新创企业利用数字技术搜索和采集外部的新知识和新资源特别是数据资源,并通过数据分析挖掘所获取的数字资源的潜在价值,大数据预测未来市场走向与客户需求,帮助数字化新创企业发现新机会,在变幻莫测的数字市场环境下保持新的发展状态,进而赋能数字化新创企业成长(孙永磊等,2014;马蔷等,2018;Zhang等,2021a)。另一方面,面对数字时代的竞争压力,数字化新创企业要培养独特的核心竞争力,加大知识创造的投入,打破原有的思考方式,激发企业的创造性,提升内部创新活力,促进探索能力的提升。数字化新创企业发挥探索能力尝试从已有的知识和资源中升华出新的价值,提升现有知识的深度和广度,尤其是利用先进的数字技术深度挖掘已有数据背后的商业价值,创造新的数字产品及服务,满足新的市场需求,提高企业的市场地位,有助于其抓住成长机会(郭海等,2021;Zhang等,2021a)。

其次,在数字化情境下,数字化新创企业仅依赖探索能力是无法发展的,还需要提高利用能力通过反复提炼、选择、细化、实施来扩展现有的知识、技术和范式以实现成长(Yang和Li,2011)。具体而言,一方面数字化新创企业与价值网成员竞合,数字技术打破原有组织间的壁垒,无边界性促使组织间资源的流动,帮助数字化新创企业从竞合关系中获取可靠、具体、有效的成熟知识,数字化新创企业结合自身能力进行内化,不断改进现有产品及服务以创造价值,实现企业利用能力的提升(李林蔚,2016)。数字化新创企业发挥利用能力将现有知识不断提炼、复制、选择、细化并用于强化与企业原有发展轨迹相同的技能、过程和结构上,拓宽组织已有的资源和能力(O’Reilly和Tushman,2008)。同时将其中的数字资源储存于数据库中方便组织成员获取和应用,这有助于提高资源使用的频率和效率,不断改进已有的数据库,完善现有数字产品、服务和技能,提升现有的数字化营销渠道以推动数字化新创企业成长(焦豪,2011)。另一方面,面对数字时代的变革及市场竞争,数字化新创企业需要具备独特的竞争力,竞合关系能够促使其内部创新能力的提升,加速企业内部产品、知识、技术的更新,提高企业的利用能力(李林蔚,2016)。利用能力有助于数字化新创企业对内部已有的知识和资源进行选择与细化,提升组织对现有资源的开发与利用,特别是对数据资源的价值进行反复提炼与挖掘,提高数据应用能力,将数据应用于客户关系管理,与客户形成联动,根据已有客户的需求即时地对数字产品及服务进行更新迭代,有效地为数字化新创企业创造成长机会(郭海等,2021;Zhang等,2021a)。

综上,本文认为双元能力是竞合战略与数字化新创企业成长间关系的关键路径。因此,本研究提出假设如下:

H2a:竞合战略通过提升探索能力促进数字化新创企业成长。

H2b:竞合战略通过提升利用能力促进数字化新创企业成长。

(四)技术动态性的调节作用

伴随着数字技术的迅猛发展及技术革新速度加快,技术环境的变化已成为数字化新创企业管理中不可忽视的重要权变因素(Troise等,2022)。面对愈加复杂和动荡的外部技术环境,数字化新创企业具有规模小,抵抗风险能力弱等特征,更容易受到外部环境变化的影响,因此,数字化新创企业想要生存和发展更需要具备探索和利用两种动态能力,特别是在当今以技术进步和数字化为特征的竞争环境中(Chandrasekaran等,2012)。技术动态性主要体现为技术变革的速度和影响,关乎企业对于外部技术环境变化的适应性和可预测程度(Coreynen等,2020;Chen等,2021)。因此,我们将动态能力理论和权变理论结合,认为技术动态性是数字情境下影响双元能力即探索能力和利用能力发挥作用的边界条件。

数字化新创企业正处于产品、服务更新速度不断加快、业务和市场需求不断变化的环境中(Kristoffersen等, 2020;Proksch等, 2021)。在这样一个高风险性、高不确定性的数字环境下,数字化新创企业需要通过全新的技术、知识来发现新的商业机会(张玉利和李乾文,2009)。Coreynen等(2020)指出,探索能力是一种动态能力,它能够使企业通过试验产品、服务和技术的新想法,发现新的市场机会,推动企业成长。在高度不确定的技术环境中具有这种能力的数字化新创企业更适合未来的发展。在高技术动态性下,如果数字化新创企业依然维持现状很有可能陷入落后的局面,现有的产品、服务、生产流程有可能迅速过时,基于利用能力的企业创新模式会影响企业的外部适应力和创新能力(郭海等,2021)。数字化新创企业需要摒弃惰性,避免“成功陷阱”,积极采用大数据等数字技术来挖掘新知识和新资源特别是数据资源的价值,开拓新市场、创造新的数字产品、服务、生产流程以及满足新的客户需求(Zhang等,2021a),另外,组织成员更好地接受和掌握新兴数字技术,有助于企业形成独特的核心竞争力,从而推动企业成长(何红渠和沈鲸,2012)。因此,在技术环境剧烈变化时,探索能力强的组织更有潜力快速成长。另外,Coreynen等(2020)认为,利用能力能够帮助数字化新创企业利用现有知识来改进当前的产品、服务和流程以提高效率,促进企业成长。在低技术动态性下,基于探索能力的企业创新模式投入的资源和成本较大,风险性较高,尤其是数字化新创企业很难持续地支撑高额的新产品、新技术的研发投入(Zhang等,2021a),在这样的情况下数字化新创企业往往不需要不断探索新的知识和资源,凭借相对稳定的路径,比如深化现有的数字技术、产品、服务以及完善现有的生产流程就可以带来盈利,这有助于企业降低成本,提升组织运营效率,改善现金流(何红渠和沈鲸,2012;郭海等,2021)。因此,在相对稳定的技术环境下,利用能力的作用效果更好。

总体而言,在高度动荡的技术环境中,探索能力对数字化新创企业成长的正向影响会增强,而在较为稳定的技术环境中,利用能力对数字化新创企业成长的积极作用会增强。基于以上讨论,本研究提出假设:

H3a:技术动态性强化探索能力对数字化新创企业成长的积极作用。

H3b:技术动态性弱化利用能力对数字化新创企业成长的积极作用。

三、研究设计(一)数据收集

本文采用问卷调查法收集相关数据。为符合研究情景,研究选取数字化新创企业作为样本来源。另外,借鉴Zahra 和 Bogner(2000)的观点,定义新创企业为成立年限在8年以内的企业,因此本研究选取8年内成立的数字化新创企业为调研对象。关于调研区域,本研究分别选择创新创业活跃度较高及较低的地区,通过参考北京大学国家发展研究院发布的“2020中国区域创新创业指数”,确定活跃度较高区域如江苏省、北京市及活跃度较低区域如吉林省作为调研区域。本文采用随机抽样的方法来搜集问卷调查的数据。我们选择江苏省、北京市、吉林省的科技企业孵化器、软件园等为抽样区域,借助前期与当地政府机构、行业协会等管理机构建立的良好合作关系,在当地科技企业孵化器、软件园提供的数字化新创企业列表中随机选取样本企业作为调研对象,以保证样本选择过程的随机性和代表性。为提高样本企业的代表性,本研究采取以下具体措施:首先,本研究对不同地区、行业、所有制、规模的数字化新创企业展开调研,尽量扩大样本覆盖面,以提高普适性和代表性 (瞿皎姣等,2021)。其次,本研究较大的样本容量也有助于样本企业更好地反映总体信息,提高样本的代表性(俞纯权,2004),已有研究表明调查问卷发放数量一般是量表题项的5—10倍(Tinsley和Kass, 1979),本文共采用了19个题项,本研究共发放845份问卷,回收得到547份问卷,远超过95—190份问卷的标准。最后,为了避免变换样本对抽样代表性的影响,调研人员还尽量避免因拒绝接受调研等原因而更换样本企业 (张峰等,2016)。

本文主要采用现场填写、网络问卷的方式进行问卷发放,从2021年3月至2021年8月持续进行了5个月的问卷发放与收集工作。首先,为保证问卷回收的质量,在正式调研之前,我们对调研人员进行了问卷调研的培训,如确定问卷调查的流程、注意事项等。其次,每次调研前,我们会事先通过电话、微信等方式联系受访者,介绍调研目的和方式,确定受访者的调研意愿、调研地点与时间。另外,在调研过程中,我们会详细地介绍问卷的填写流程、注意事项等,并对受访者在填写过程中提出的问题进行解答。最后,如果受访者无法及时完成问卷填写,调研团队会向其发送电子版问卷或者采用邮寄的方式要求其在规定时间内反馈给我们,并确保向每家调研企业发放至少2份问卷。本次调研累计发放问卷845份,回收问卷547份,问卷回收率为64.73%,在我们剔除无法被明确划分为数字化创业企业的问卷,企业成立年限不属于8年以内的问卷以及填答不完整、填答存在明显错误的问卷后剩余有效问卷340份,有效问卷回收率为40.24%。在有效样本中,男性创始人262人占比77%,女性创始人78人占比23%;62%的受访者在各自组织中担任董事长、总经理、高层管理人员等职务;调研样本中企业成立年限集中于4年内成立的新企业,占比60%;企业规模集中于1—50人,占比64%;企业所有制类型以民营企业为主,占比87%;本文参考《2020年中国数字经济发展白皮书》,将数字化产业划分为软件产业、互联网行业、电信业、电子信息制造业及其他行业,主要集中于软件产业与互联网行业,占比54%。除此之外,本文还使用t检验的方法在企业规模、企业年限等属性方面对比了参与问卷调查与未回应问卷调查企业的差异,结果表明该研究不存在潜在的无应答偏差。

(二)变量测量

为保证测量结果的信度和效度,本研究借鉴国内外的成熟量表测量研究变量,采用双向翻译法对现有成熟量表进行反复翻译与校对,直到中英文版本显示出很少的实质性差异。此外,我们还经过领域内三位专家评审,就量表的结构、可读性和完整性征求意见,根据专家反馈,在调研启动前进行了细微的更改形成初始问卷。正式调研前,对 50 家数字化新创企业进行了预调研,根据调研结果的反馈意见对问卷进行修订后形成最终问卷,测量条目如表所示。最终问卷统一设计为Likert5点量表,受访者根据实际情况打分,1表示完全不符合,5表示完全符合。

(1)竞合战略。在数字化时代,数字化新创企业积极与竞争对手合作,以便进入新的市场或企及新的受众人群,确保在市场上持续健康发展,与此同时,还与合作伙伴在业务上存在竞争关系(Bilbil,2019;Zhang等,2021b),因此,本文借鉴Bouncken和Fredrich (2012)开发的竞合战略量表,共包括3个题项。竞合战略的Cronbach's α系数为0.769。

(2)双元能力。数字化新创企业双元能力在数字创新活动中体现了同时实现探索和利用的底层逻辑(Wu等,2021),因此,本文借鉴Yang和Li(2011)的研究,从探索能力和利用能力两方面对双元能力进行测度,各包括3个题项。探索能力的Cronbach's α

(3)数字化新创企业成长。以往研究表明,财务指标如销售收入更适合传统行业成熟企业,而对于生存周期较短、前期投入较大的数字化新创企业,企业的成长性如销售增长速度对企业成长更有意义(Guo等,2016;郭海等,2021),因此,数字化新创企业成长借鉴Guo等(2016)的研究,从销售增长速度,新员工成长速度和市场份额增长速度三个方面来衡量,共包括3个题项。数字化新创企业成长的Cronbach's α系数为0.789。

(4)技术动态性。现有研究表明企业所处的外部环境会对企业成长产生重要影响(Troise等,2022)。数字化技术环境体现出很强的动态性(蔡红君和方燕,2020;周文辉和孙杰,2020),因此,本文借鉴Jaworski和Kohli(1993)、岳金桂和于叶(2019)的技术动态性量表进行测度,并结合数字化新创企业特征进行了适当调整,共包括3个题项。技术动态性的Cronbach's α系数为0.777。

(5)控制变量。已有研究表明,企业的规模、成立年限、所处行业、所有制类型可能会影响企业绩效与成长(Bouncken 和 Fredrich, 2012;Li等,2014;Guo等,2016)。并且,人口统计学特征如性别可能会对研究结果造成影响(Parker等,2006)。综上所述,本文将创始人性别、企业规模、企业成立年限、企业所处行业、企业所有制类型作为控制变量纳入模型中,并对不同选项赋予不同数值。

四、实证分析与结果(一)信度分析

本文采用Cronbach's α系数检验量表信度,检验结果如表2所示,各变量的Cronbach's α系数均大于0.7,符合信度检验的标准要求,说明各变量内部均表现出良好的一致性,量表的稳定性较好。

(二)探索性因子分析

本文运用SPSS对问卷数据进行探索性因子分析,通过主成分分析法共提取5个因子,解释了总变异量的68%,分别为竞合战略、探索能力、利用能力、技术动态性和数字化新创企业成长。调查问卷的KMO值为0.885,且 Bartlett 球形检验(χ2=3028.551;df=171,p<0.01)均表明数据适用于因子分析。

| 变量名称 (来源) | 测量题目(简略) | 因子载荷 | AVE | CR |

| 竞合战略

(Bouncken 和 Fredrich, 2012) |

我们公司与竞争对手合作以实现共同的目标 | 0.730 | 0.527 | 0.770 |

| 我们公司与合作伙伴存在竞争关系 | 0.703 | |||

| 与合作伙伴展开积极的竞争对我们公司很重要 | 0.745 | |||

| 探索能力

(Yang和Li, 2011) |

我们公司习得了全新的技术和技能 | 0.622 | 0.544 | 0.854 |

| 我们公司习得了行业全新的产品研发技能和流程 | 0.798 | |||

| 我们公司习得了全新的管理和组织技能 | 0.689 | |||

| 我们公司首次在如投资新技术,研发培训等领域学习

新技能 |

0.656 | |||

| 我们公司在没有先前经验的领域内增强创新技能 | 0.890 | |||

| 利用能力

(Yang和Li, 2011) |

我们公司更新了现有的与产品和技术相关的知识和技能 | 0.798 | 0.562 | 0.864 |

| 我们公司投资增强了利用成熟技术以提高当前创新运营生产率的技能 | 0.659 | |||

| 我们公司提高了寻找与现有解决方案相近的方案而不是全新的客户解决方案的能力 | 0.650 | |||

| 我们公司升级了已有丰富经验的产品利用过程的技能 | 0.786 | |||

| 我们公司增强了能够提高现有创新活动效率的知识和技能 | 0.837 | |||

| 数字化新创

企业成长 (Guo等, 2016) |

我们公司的销售增长速度很快 | 0.909 | 0.559 | 0.787 |

| 我们公司的新员工成长速度很快 | 0.641 | |||

| 我们公司的市场份额增长速度很快 | 0.662 | |||

| 技术动态性 (Jaworski和Kohli, 1993;岳金桂和于叶,2019) | 我们公司所从事的行业技术变化很快 | 0.763 | 0.554 | 0.787 |

| 技术的改变为我们行业提供很大的机会 | 0.645 | |||

| 我们行业的技术突破使得大量的新产品理念得以实现 | 0.814 |

(三)验证性因子分析

首先,本文使用AMOS检验变量间的区分效度,如表3所示,在建立的所有组合模型中,五因子模型的拟合效度最佳(χ2/df=2.445<3,IFI=0.930>0.9,TLI=0.915>0.9,CFI=0.930>0.9,RMSEA=0.065<0.08,SRMR=0.060<0.08),各指标均达到可接受水平。其次,研究通过计算平均方差提取值(AVE)及组合信度(CR)做聚合效度检验,如表2所示,各测量题项的因子载荷均大于0.6,所有变量的AVE值和CR值均大于临界值0.5和0.7,说明变量间聚合效度良好。另外,如表3所示,所有变量的AVE平方根数值(表对角线上的加粗数字)均大于其所在行或列的相关系数,进一步说明变量间的区分效度良好。

| 模型 | χ2(df) | χ2/df | IFI | TLI | CFI | RMSEA | SRMR |

| 五因子(X, M1, M2, Y, W) | 347.178(142) | 2.445 | 0.930 | 0.915 | 0.930 | 0.065 | 0.060 |

| 四因子(X, M1, M2+Y, W) | 513.630(146) | 3.518 | 0.875 | 0.853 | 0.874 | 0.086 | 0.072 |

| 三因子(X+M1, M2+Y, W) | 736.476(149) | 4.943 | 0.801 | 0.769 | 0.799 | 0.108 | 0.091 |

| 二因子(X+M1, M2+Y+W) | 984.128(151) | 6.517 | 0.717 | 0.677 | 0.715 | 0.128 | 0.106 |

| 单因子(X+M1+M2+Y+W) | 1210.518(152) | 7.964 | 0.640 | 0.593 | 0.638 | 0.143 | 0.106 |

| 注:N=340;自变量X代表竞合战略; 因变量Y代表数字化新创企业成长; 中介变量M1代表探索能力; 中介变量M2为利用能力;调节变量W代表技术动态性。 | |||||||

(四)共同方法偏差检验

本研究在程序控制与统计控制上均采取措施减少共同方法偏差问题。在程序控制上,本问卷调查数据仅作学术研究使用且保护受访者的匿名性,并对所有专有名词进行解释。在统计控制上,本文首先采用Harman的单因素检测法,通过对所有题项进行未旋转的主成分分析,结果显示因子分析抽取的第一主成分解释方差变异低于Hair等(1998)所建议的临界点40%,说明本研究不存在严重的共同方法偏差问题。其次,本研究还采用单因子验证分析法检验是否存在共同方法偏差问题,如表3所示,结果显示:单因子模型:χ2/df=7.964,IFI=0.640,TLI=0.593,CFI=0.638,RMSEA=0.143,SRMR=0.106,拟合度远不如研究构建的五因子模型:χ2/df=2.445,IFI=0.930,TLI=0.915,CFI=0.930,RMSEA=0.065,SRMR=0.060,说明本研究数据不存在严重的共同方法偏差。

(五)描述性统计分析及相关性检验

各主要变量的描述性统计分析和相关系数检验如表4所示: 各变量均值处于3.586—4.372之间,标准差处于0.595—0.802之间。相关性系数介于0.246—0.562之间(p<0. 01),各变量间两两相关系数显示,竞合战略、探索能力、利用能力、技术动态性与数字化新创企业成长均呈现显著相关关系,这些结果与本研究的假设方向基本一致,为假设检验提供了初步依据。

| 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

| 1.竞合战略 | 4.372 | 0.595 | 0.726 | ||||

| 2.探索能力 | 3.629 | 0.682 | 0.370** | 0.738 | |||

| 3.利用能力 | 3.700 | 0.771 | 0.360** | 0.529** | 0.750 | ||

| 4.数字化新创企业成长 | 3.586 | 0.802 | 0.310** | 0.562** | 0.557** | 0.748 | |

| 5.技术动态性 | 4.050 | 0.687 | 0.359** | 0.343** | 0.387** | 0.246** | 0.744 |

| 注:N=340;*p<0.05(双尾检验);**p<0.01(双尾检验);对角线上的加粗数字是变量的AVE平方根。 | |||||||

(六)假设检验

本文采用回归分析法和Bootstrap方法对研究假设予以验证。首先,我们采用回归分析法检验竞合战略对数字化新创企业成长的直接效应(β=0.307,t=5.769,p<0.001),假设H1得到验证。然后,我们采用Bootstrap方法检验双元能力的中介效应及技术动态性的调节效应,选择样本量5000,将置信区间设置为95%。如表5所示,竞合战略对数字化新创企业成长的直接效应为0.071,置信区间[−0.053,0.194]包含0,检验结果不显著,说明竞合战略对数字化新创企业成长不产生显著的直接影响,双元能力起完全中介作用。如表6所示,探索能力的中介效应显著,效应值为0.177,置信区间[0.096,0.260]不包含0,假设H2a得到验证;利用能力的中介效应显著,效应值为0.167,置信区间[0.089,0.242]不包含0,假设H2b得到验证;技术动态性对探索能力与数字化新创企业的正向调节作用显著,效应值为0.208,置信区间[0.067,0.350]不包含0,假设H3a得到验证;技术动态性对利用能力与数字化新创企业的负向调节作用显著,效应值为−0.214,置信区间[−0.374,−0.053]不包含0,假设H3b得到验证。

| 作用路径 | 模型1:中介模型 | 模型2:有调节的中介模型 | ||||

| 效应值 | 标准

误差 |

95%的置信区间

[下限,上限] |

效应值 | 标准

误差 |

95%的置信区间

[下限,上限] |

|

| X→M1 | 0.412 | 0.059 | [0.295,0.529] | 0.412 | 0.059 | [0.295,0.529] |

| X→M2 | 0.438 | 0.066 | [0.307,0.568] | 0.438 | 0.066 | [0.307,0.568] |

| M1→Y | 0.429 | 0.059 | [0.312,0.546] | 0.430 | 0.063 | [0.307,0.553] |

| M2→Y | 0.381 | 0.053 | [0.276,0.485] | 0.396 | 0.053 | [0.291,0.500] |

| X→Y | 0.071 | 0.063 | [−0.053,0.194] | 0.067 | 0.074 | [−0.079,0.212] |

| W→Y | 0.002 | 0.055 | [−0.106,0.109] | |||

| M1×W→Y | 0.208 | 0.072 | [0.067,0.350] | |||

| M2×W→Y | −0.214 | 0.077 | [−0.374,−0.053] | |||

| 控制变量 | ||||||

| 创始人性别→Y | −0.127 | 0.081 | [−0.287,0.032] | −0.115 | 0.081 | [−0.274,0.044] |

| 企业规模→Y | −0.019 | 0.028 | [−0.075,0.037] | −0.014 | 0.028 | [−0.070,0.041] |

| 企业成立年限→Y | −0.026 | 0.014 | [−0.053,0.002] | −0.025 | 0.014 | [−0.052,0.002] |

| 企业所处行业→Y | 0.025 | 0.031 | [−0.036,0.087] | 0.019 | 0.031 | [−0.042,0.081] |

| 企业所有制类型→Y | 0.052 | 0.039 | [−0.025,0.129] | 0.039 | 0.040 | [−0.039,0.117] |

| 注:N=340;自变量X代表竞合战略;因变量Y代表数字化新创企业成长;中介变量M1代表探索能力; 中介变量M2为利用能力;调节变量W代表技术动态性。 | ||||||

| 中介模型(模型 1) | 直接效应 X→Y | 间接效应 X→ M1 → Y | ||||||||

| 效应值 | 标准误差 | 概率 | 下限 | 上限 | 效应值 | 标准误差 | 下限 | 上限 | ||

| 0.071 | 0.063 | 0.262 | −0.053 | 0.194 | 0.177 | 0.042 | 0.096 | 0.260 | ||

| X→ M2 → Y | ||||||||||

| 效应值 | 标准误差 | 下限 | 上限 | |||||||

| 0.167 | 0.040 | 0.089 | 0.242 | |||||||

| 有调节的中介

模型 (模型 2) |

直接效应 X→Y | 条件间接效应X→ M1 → Y | ||||||||

| 效应值 | 标准误差 | 概率 | 下限 | 上限 | 效应值 | 标准误差 | 下限 | 上限 | ||

| 0.067 | 0.074 | 0.369 | −0.079 | 0.212 | 指数 | 0.086 | 0.040 | 0.007 | 0.163 | |

| 分组 | 效应值 | 标准误差 | 下限 | 上限 | ||||||

| −0.687 | 0.118 | 0.037 | 0.049 | 0.193 | ||||||

| 0.000 | 0.177 | 0.044 | 0.091 | 0.263 | ||||||

| 0.687 | 0.236 | 0.063 | 0.114 | 0.361 | ||||||

| X→ M2 → Y | ||||||||||

| 效应值 | 标准误差 | 下限 | 上限 | |||||||

| 指数 | −0.094 | 0.045 | −0.181 | −0.004 | ||||||

| 分组 | 效应值 | 标准误差 | 下限 | 上限 | ||||||

| −0.687 | 0.237 | 0.059 | 0.115 | 0.347 | ||||||

| 0.000 | 0.173 | 0.039 | 0.093 | 0.249 | ||||||

| 0.687 | 0.109 | 0.040 | 0.037 | 0.195 | ||||||

| 注:N=340;自变量X代表竞合战略;因变量Y代表数字化新创企业成长;中介变量M1代表探索能力; 中介变量M2为利用能力;调节变量W代表技术动态性。 | ||||||||||

(一)研究结论

在数字化的浪潮中,大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术提升了新创企业数字化水平,数字化新创企业成长是我国数字经济增长的重要动力(Guo等,2016;郭海等,2021),而企业战略是企业未来生存和发展的指导方向(Shou等,2020)。为深入阐释竞合战略与数字化新创企业成长的关系,本文基于竞合理论和动态能力理论揭示了其中的作用机理和边界条件。具体而言,本研究发现:(1)竞合战略对数字化新创企业成长具有正向的直接影响。(2)竞合战略通过提升双元能力即探索能力和利用能力推动数字化新创企业成长。(3)技术动态性强化探索能力对数字化新创企业成长的积极作用,而弱化利用能力对数字化新创企业成长的积极作用。

(二)理论意义与实践启示

1. 理论贡献

第一,本文将数字化情景嵌入于竞合战略与数字化新创企业成长的关系分析,推动了竞合理论的发展。针对传统情景下竞合与企业绩效等结果变量的关系研究,主要观点认为二者存在正向、倒U形等关系(Bouncken和Fredrich,2012;Park等,2014b;Lechner等,2016),但缺乏竞合战略对数字化新创企业成长的研究。数字技术变革加剧了企业的竞合态势,为竞合理论发展提供了新的机会。本文从竞合形态、竞合行为、竞合范围及竞合效率四个方面探讨了数字情境下竞合战略的独特性,并结合数字化情景深入分析了竞合战略对数字化新创企业成长的作用,最后通过实证检验验证了数字化情景下竞合战略有利于数字化新创企业成长。因此,本文并非简单地将竞合理论研究问题转换情景进行研究,而是对数字情境下竞合战略的独特作用进行阐释并提供实证依据。

第二,本研究打开竞合战略对数字化新创企业成长作用机制的黑箱,揭示探索能力和利用能力在竞合战略与数字化新创企业成长间的中介作用,发展了双元能力的理论研究,并促进数字情境下竞合理论和动态能力理论的融合。现有研究从组织学习、组织间冲突、组织惯例等视角分析了竞合战略对企业绩效、创新等结果变量的作用机理(Bendig等,2018;Chai等,2020;姚艳虹等,2020),然而尚无研究从双元能力视角展开分析,尤其是在数字化情境下。本文分析了数字情境下竞合战略对双元能力的作用,并从双元能力视角探究了竞合战略对数字化新创企业的作用机理。同时,本文还拓展深化了双元能力的理论研究,与传统情景相比,数字化情境下新创企业的双元能力在诸多方面均呈现出新的特征。因此,本研究基于竞合理论与动态能力理论,提出探索能力和利用能力在竞合战略与数字化新创企业成长间的中介作用,为竞合战略、双元能力与数字化新创企业成长的关系提供了基于数字化情景的解释,并丰富了双元能力的理论研究,构建了竞合战略与双元能力间的理论联系。

第三,本研究丰富了数字情境下双元能力的作用边界研究,厘清了在不同程度的技术动态性下,探索能力和利用能力对数字化新创企业成长的差异化作用。以往研究探究了企业外部环境如环境动态性、环境包容性以及企业内部战略决策如创业导向、市场导向等因素对双元能力与企业绩效关系的调节作用(Menguc和Auh,2008;Cao等,2009;Simsek等,2009;杜跃平和王欢欢,2018),但少有研究数字情境下双元能力与企业成长关系的边界条件。本文发现了技术动态性在探索能力和利用能力分别与数字化新创企业成长关系间的差异化调节作用。正如Lee等(2017)的研究表明在不同的技术环境条件下,探索和利用意味着不同的价值,因为高技术动态性会使基于现有知识的利用能力作用效果减弱,但可以促进组织学习形成探索能力获取新知识以应对挑战。因此,本研究基于动态能力理论和权变理论,明确了技术动态性的调节作用,拓展了双元能力影响数字化新创企业成长的权变模型研究,丰富了对数字情境下探索能力和利用能力作用边界的理解。

2. 实践启示

第一,数字化新创企业在成长过程中应积极实施竞合战略,重视竞合战略的实践运用。数字化新创企业采取竞合战略不仅有助于获取有价值的新知识和资源,还有助于升华企业的现有知识,加快能力的提升,培养企业的竞争优势。因此,数字化新创企业要树立竞合理念,形成竞合思维,提高竞合能力,根据企业的创新目标明确竞合对象,与价值网络成员如供应商、客户、竞争对手等积极构建竞合关系,并有效地利用竞合关系通过数据搜寻、机器学习等方式实现知识获取或知识创造,实现竞争优势。

第二,在动态竞争的数字化时代,数字化新创企业应通过实施竞合战略培养双元能力,以保证企业既能利用现有的能力维持当前业务的高效运转,又能培育新的技能以满足未来需求,进而实现持续成长。数字化新创企业采取竞合战略不仅有助于全新的知识和技能的获取,还有助于现有的知识和技能的完善。因此,数字化新创企业应积极构建多方合作网络,通过创新联盟、合作研发等方式获取更多的外部知识和技能。一方面,数字化新创企业可以基于竞合关系学习全新的知识和技能如全新的技术、产品研发技能、管理技能、创新技能等以增强企业的探索能力。另一方面,数字化新创企业还可以利用竞合关系获取与现有产品技术、客户解决方案、创新活动等有关的知识和技能从而提升利用能力。

第三,在数字化新创企业的成长过程中,要正确认知技术动态性对企业成长的意义,根据外部技术环境的变化及时调整企业双元能力建设的方向。数字化新创企业要实现成长,需要将双元能力建设与技术的动态性相匹配,根据技术环境的变化增强相应的组织能力,才能成功实现组织变革。因此,数字化新创企业要密切关注外部技术环境的变化,运用数字化等先进手段,跟踪技术领域的新动态,抓住环境变化带来的机会。当技术进步速度较快时,数字化新创企业应更强调新知识的获取与新技能的提升,提供新产品、新服务,寻找动态环境中的潜在机会。当技术已较为成熟且发展较缓时,数字化新创企业应该更依靠经验或惯例应对环境的不确定性以确保当前利益。

(三)研究局限及展望

本文的研究存在一些局限性和不足之处,这也为未来的研究提供了方向。首先,本文聚焦于数字情境下新创企业成长问题的研究,竞合战略、双元能力在数字情境下体现出新的特征,虽然本文对以上构念在传统情景与数字情境下展开对比分析,并在现有研究中选取相对符合数字情景的成熟量表进行测量,但现有研究尚未开发出成熟的数字情境下竞合战略与双元能力的量表,在今后的研究中我们将通过质性研究和实证研究相结合的方式开发数字化情境下竞合战略与双元能力的测量量表进行实证检验。其次,本研究以数字化新创企业为研究对象探索竞合战略对数字化企业成长的作用机理,未来研究可采用来自成熟的数字化企业数据进行对比分析,以发现差异化的作用规律。再次,本文仅探讨了竞合战略对数字化新创企业成长的影响,并未探讨不同程度的竞合对数字化新创企业成长的影响。未来研究可沿此方向拓展,例如研究竞合关系中竞争与合作的强度对数字化新创企业成长的影响,探究竞合关系数量对数字化新创企业成长的影响。最后,由于选取的企业均为数字化新创企业,成立时间较短,因此本文仅对调研企业截面数据进行实证检验,未来研究可以采用追踪研究的方法对企业进行长期连续不断地追踪调查以探索竞合战略、双元能力及数字化新创企业成长间关系的动态演化规律。

| [1] | 池毛毛, 叶丁菱, 王俊晶, 等. 我国中小制造企业如何提升新产品开发绩效——基于数字化赋能的视角[J]. 南开管理评论, 2020, 23(3): 63–75. |

| [2] | 郭海, 李阳, 李永慧. 最优区分视角下创新战略和政治战略对数字化新创企业绩效的影响研究[J]. 研究与发展管理, 2021, 33(1): 12–26. |

| [3] | 郭润萍, 韩梦圆, 邵婷婷, 等. 生态视角下数字化转型企业的机会开发机理——基于海尔和苏宁的双案例研究[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(9): 43–67. |

| [4] | 李东红, 乌日汗, 陈东. “竞合”如何影响创新绩效: 中国制造业企业选择本土竞合与境外竞合的追踪研究[J]. 管理世界, 2020, 36(2): 161–181. |

| [5] | 刘莎莎, 宋立丰, 宋远方. 数字化情境下互联网独角兽的公司创业路径研究[J]. 科学学研究, 2020, 38(1): 113–123. |

| [6] | 刘洋, 董久钰, 魏江. 数字创新管理: 理论框架与未来研究[J]. 管理世界, 2020, 36(7): 198–217, 219. |

| [7] | 瞿皎姣, 赵宜萱, 赵曙明. 国企员工组织政治知觉下的行为选择——基于中国政治文化—人情社会内洽情境的整合性解释[J]. 管理世界, 2021, 37(8): 143–162. |

| [8] | 朱秀梅, 刘月, 陈海涛. 数字创业: 要素及内核生成机制研究[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(4): 19–35. |

| [9] | Chai L L, Li J, Tangpong C, et al. The interplays of coopetition, conflicts, trust, and efficiency process innovation in vertical B2B relationships[J]. Industrial Marketing Management, 2020, 85: 269–280. |

| [10] | Chandrasekaran A, Linderman K, Schroeder R. Antecedents to ambidexterity competency in high technology organizations[J]. Journal of Operations Management, 2012, 30(1-2): 134–151. |

| [11] | Chen M, Tang T Y, Wu S T, et al. The double-edged sword of coopetition: Differential effects of cross-functional coopetition on product and service innovations[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2021, 36(2): 191–202. |

| [12] | Coreynen W, Matthyssens P, Vanderstraeten J, et al. Unravelling the internal and external drivers of digital servitization: A dynamic capabilities and contingency perspective on firm strategy[J]. Industrial Marketing Management, 2020, 89: 265–277. |

| [13] | Devece C, Ribeiro-Soriano D E, Palacios-Marqués D. Coopetition as the new trend in inter-firm alliances: Literature review and research patterns[J]. Review of Managerial Science, 2019, 13(2): 207–226. |

| [14] | Drnevich P L, Kriauciunas A P. Clarifying the conditions and limits of the contributions of ordinary and dynamic capabilities to relative firm performance[J]. Strategic Management Journal, 2011, 32(3): 254–279. |

| [15] | Elia G, Margherita A, Passiante G. Digital entrepreneurship ecosystem: How digital technologies and collective intelligence are reshaping the entrepreneurial process[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 150: 119791. |

| [16] | Gupta A K. Innovation dimensions and firm performance synergy in the emerging market: A perspective from Dynamic Capability Theory & Signaling Theory[J]. Technology in Society, 2021, 64: 101512. |

| [17] | Kristoffersen E, Blomsma F, Mikalef P, et al. The smart circular economy: A digital-enabled circular strategies framework for manufacturing companies[J]. Journal of Business Research, 2020, 120: 241–261. |

| [18] | Li L, Lin J B, Turel O, et al. The impact of e-commerce capabilities on agricultural firms’ performance gains: The mediating role of organizational agility[J]. Industrial Management & Data Systems, 2020, 120(7): 1265–1286. |

| [19] | Liu L N, Yu B, Wu W W. The formation and effects of exploitative dynamic capabilities and explorative dynamic capabilities: An empirical study[J]. Sustainability, 2019, 11(9): 2581. |

| [20] | Mahmood T, Mubarik M S. Balancing innovation and exploitation in the fourth industrial revolution: Role of intellectual capital and technology absorptive capacity[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 160: 120248. |

| [21] | Park B J, Srivastava M K, Gnyawali D R. Walking the tight rope of coopetition: Impact of competition and cooperation intensities and balance on firm innovation performance[J]. Industrial Marketing Management, 2014, a,43(2): 210–221. |

| [22] | Park B J, Srivastava M K, Gnyawali D R. Impact of coopetition in the alliance portfolio and coopetition experience on firm innovation[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2014, b,26(8): 893–907. |

| [23] | Rosin A F, Proksch D, Stubner S, et al. Digital new ventures: Assessing the benefits of digitalization in entrepreneurship[J]. Journal of Small Business Strategy, 2020, 30(2): 59–71. |

| [24] | Shou Y Y, Zhao X Y, Chen L J. Operations strategy of cloud-based firms: Achieving firm growth in the Big Data era[J]. International Journal of Operations & Production Management, 2020, 40(6): 873–896. |

| [25] | Troise C, Corvello V, Ghobadian A, et al. How can SMEs successfully navigate VUCA environment: The role of agility in the digital transformation era[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 174: 121227. |

| [26] | Wu T, Chen B B, Shao Y X, et al. Enable digital transformation: Entrepreneurial leadership, ambidextrous learning and organisational performance[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2021, 33(12): 1389–1403. |

| [27] | Yang T, Hughes K D, Zhao W H. Resource combination activities and new venture growth: Exploring the role of effectuation, causation, and entrepreneurs’ gender[J]. Journal of Small Business Management, 2021, 59(S1): S73–S101. |

| [28] | Zahra S A. The resource-based view, resourcefulness, and resource management in startup firms: A proposed research agenda[J]. Journal of Management, 2021, 47(7): 1841–1860. |

| [29] | Zhang J C, Long J, von Schaewen A M E. How does digital transformation improve organizational resilience?—Findings from PLS-SEM and fsQCA[J]. Sustainability, 2021, a,13(20): 11487. |

| [30] | Zhang L, Chen F W, Xia S M, et al. Value co-creation and appropriation of platform-based alliances in cooperative advertising[J]. Industrial Marketing Management, 2021, b,96: 213–225. |

| [31] | Zhu Y, Wang V L, Wang Y J, et al. Business-to-business referral as digital coopetition strategy: Insights from an industry-wise digital business network[J]. European Journal of Marketing, 2020, 54(6): 1181–1203. |