2022第44卷第2期

随着我国移动互联网用户数量的迅速增加,以微信为代表的移动社交平台得到广泛普及,催生出利用各种移动社交平台开展产品销售活动的微商群体(Yang等,2016)。中国互联网协会微商工作组发布的《中国微商行业发展报告》显示:截至2017年底,全国微商行业总体市场规模达6835.8亿,同比增长89.5%,从业人员数量逐年递增,从2016年的1535万,到2017年的2018.8万,再到2019年的3000万。虽然微商行业发展火热,但在微商的管理过程中,如何有效提升其销售绩效一直未得到解决。具体而言,许多微商难以长久从事销售代理工作,销售绩效也就自然难以提升。对于公司及销售岗位缺乏依附感,已成为微商管理中需要解决的突出问题。因此,如何提高微商对岗位及公司的情感依附,进而提升销售绩效成为当前研究的一个重点。

针对员工对工作及组织的情感依附,Crossley等(2007)引入工作嵌入理论以评估员工对工作的依附感。工作嵌入包含工作内嵌入和工作外嵌入,分别代表着促使员工嵌入于工作中的不同因素,如工作内的依附感、对工作环境的满意度及社区满意度等(Ampofo等,2018)。就微商这一群体而言,其本质是建立在信任基础之上的熟人经济(杨强和申亚琛,2017),目标客户及新代理的发展对象都是熟人,而家人是熟人圈中最重要的一环,所以,家庭网络是微商销售工作开展的重要关注点,换言之,微商销售活动已经深深地嵌入到家庭网络之中。因此,相较于传统意义上的工作嵌入,微商的家庭嵌入更能体现行业特点:作为工作嵌入的一个重要拓展维度,家庭嵌入与微商这一群体高度契合,是可以反映其工作状态的特殊工作嵌入。家庭成员的支持对员工持续留在工作岗位具有重要作用(Ramesh和Gelfand,2010)。微商家庭嵌入作为一种网络关系,反映了微商与家庭网络联系的紧密程度,家庭网络相比其它网络,如个人网络更有利于微商销售,家庭纽带中的社会资本是微商获取更多资源以及理想销售业绩的重要助力,高家庭嵌入的微商可利用家庭网络开发社会资本,所以,家庭嵌入对微商社会网络扩张与社会资本开发具有重要影响(Halbesleben,2006;逯野等,2016)。同时,网络化营销组织也支持经销商从家庭网络中招募新成员,鼓励经销商及其家庭成员共同进入这种商业模式,以家庭纽带为基础形成新的销售系统(Franco和Gonzalez-Perez,2016)。显然,如果微商工作与家庭紧密结合,更有可能创造良好销售绩效(Ramesh和Gelfand,2010)。也就是说,家庭嵌入是提升微商销售绩效的重要影响因素,然而,截止到目前,学术界明确开展这一主题的研究还较为匮乏,亟待突破。

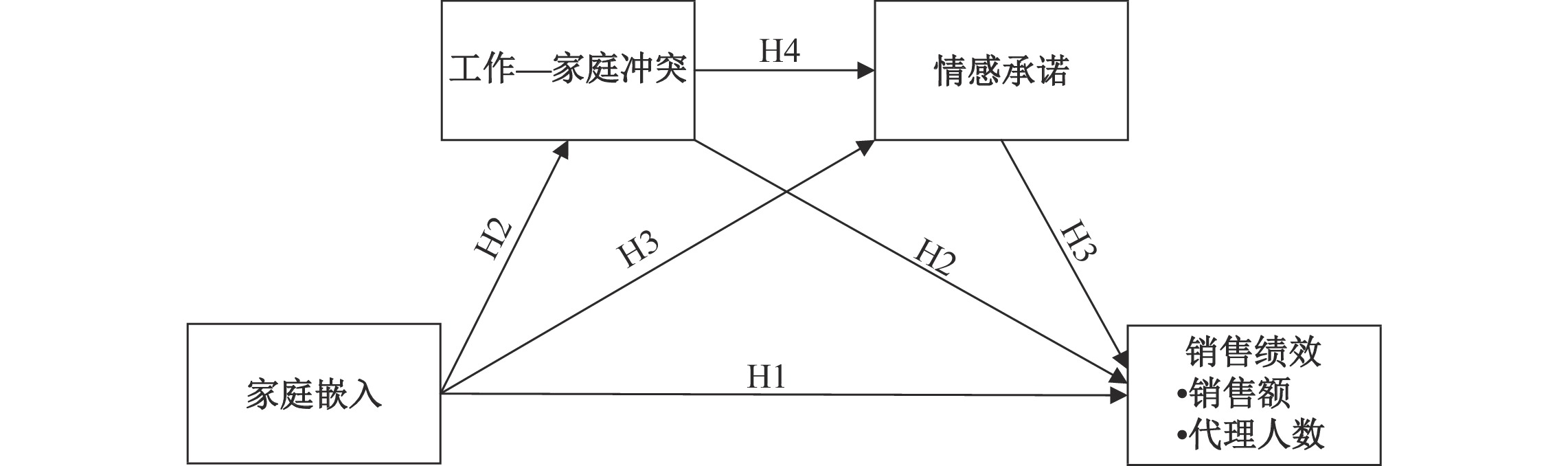

围绕工作嵌入影响销售绩效这一主线,学者们主要是从角色冲突与情感承诺这两个视角探索影响机制。据此,从整合视角考虑,本文深度探讨角色冲突与情感承诺这两个具有紧密联系的关键因素在微商家庭嵌入影响销售绩效关系中的具体作用。一方面,基于角色理论,当工作角色的满足影响家庭角色的满足时,便会产生工作—家庭冲突。在微商销售活动中,移动端的便利性使得微商工作不受时间、地点约束,往往在家庭环境中进行,所以,因工作需要而无法履行家庭义务的现象时有发生(Ng和Feldman,2012),工作—家庭冲突也由此产生。已有研究证实工作—家庭冲突会负向影响员工销售绩效(马红宇等,2016;Mellor和Decker,2020),对以家庭网络为主要销售途径的微商而言,这一影响会更加强烈。因此,微商销售绩效的提升有赖于工作—家庭冲突的化解,这一过程离不开家庭成员对其工作的理解和支持。而家庭嵌入为工作—家庭冲突化解提供了思路,对于家庭嵌入程度较高的微商,家庭成员更可能接受和认可其工作。另一方面,情感承诺反映了员工对组织的认同感(刘军等,2019),具有高情感承诺的员工会表现出对组织的强烈认同感,有助于提升员工销售水平(Schrock等,2016)。换言之,具有较高情感承诺水平的微商应该更容易取得高水平销售绩效。Wayne等(2006)发现员工的家庭支持对情感承诺具有正向影响,而微商的家庭嵌入恰恰代表家庭对其工作的认可与支持。此外,相当多的研究指出工作—家庭冲突会降低员工情感承诺水平(张伶和张大伟,2006;Lambert等,2020)。微商工作时间与生活时间大量交织,工作—家庭冲突对情感承诺的负面影响必然存在。因此,本文引入工作—家庭冲突与情感承诺作为中介变量剖析微商家庭嵌入对销售绩效的影响,并在此基础上进一步探讨工作—家庭冲突、情感承诺的链式中介作用,以更深入地揭示其内在作用机制。

本文理论贡献如下:第一,丰富了工作嵌入理论的相关研究。本文以我国微商为研究对象,从工作嵌入理论出发,推演出与微商群体高度契合的家庭嵌入这一特有维度,进而探讨其对销售绩效的影响,这从维度拓展视角丰富了工作嵌入的相关理论研究。第二,探索了微商家庭嵌入影响销售绩效的作用机理。引入工作—家庭冲突和情感承诺作为有因果的双中介变量,分析了工作—家庭冲突和情感承诺在微商家庭嵌入和销售绩效关系中的链式中介作用,从而探索出微商家庭嵌入影响销售绩效的作用机理。第三,深化了销售管理研究。作为组织行为领域的一个重要理论,工作嵌入理论可以揭示工作绩效的提升机理。本文将其引入日益重要的微商销售管理领域,以开展销售绩效的相应影响研究,从而在一定程度上深化了销售管理研究。

二、理论基础与研究假设(一)微商家庭嵌入对销售绩效的影响

从宏观角度来看,微商是一种以互联网为基础,以社交网络为纽带,以移动社交工具为载体开展销售活动的新型商业模式(Yang等,2016;汤婷,2018;代申,2019;朱国玮等,2020)。从微观角度来看,第十五届中国互联网大会发布的《2016中国微商行业发展研究报告》指出,微商是指基于人际关系网络,使用互联网移动社交工具从事销售商品或提供服务的企业或个人。本文重点研究微商销售绩效,因而将微商定义为基于移动社交平台,利用人际关系网络开展销售活动的从业人员。对代理产品具有依附性是微商的主要工作特点,具体而言,微商既是产品销售者,又是使用者,往往是产品的忠实“粉丝”,因而,微商在一定程度上并不仅仅是以销售为目的,还有着分享、推广产品的目的。然而,在现实中,这种依附性并没能很好地促进微商销售,突出表现在易于离职、业绩不佳等方面。换言之,微商对产品的依附性并没有上升到对职位及组织的热爱,从而难以转换成高水平销售绩效,这是目前微商管理亟需解决的问题。

工作嵌入理论为理解员工对工作及组织的依附感提供一个重要视角,该理论认为员工之所以会对工作及组织产生依附感,是因为工作内和工作外的因素,如工作环境、社区等形成了网络,并与员工紧密联系,使之嵌入其中(Crossley,2007)。员工与这一网络的关系主要体现在联系、匹配与牺牲三个方面:员工与工作或社区的联系、员工和工作或社区的匹配、员工离开工作或社区将要放弃的东西(Zhang等,2021)。长期以来,就员工为何继续从事原有工作这一问题,学术界一直在重点探讨工作内部因素的影响(Ng和Feldman,2007)。然而,随着销售模式的多样化发展,工作的内部因素并不能完全解释员工的离职与留职(Posthuma等,2005;Mallol,2007),工作外部因素,特别是家庭因素对员工的影响越来越强(Kiazad等,2015)。Wasti(2002)认为,家庭对于组织的支持是维持员工留职的重要影响因素,其效果更甚于员工对组织的承诺。

遵循这一思路,Ramesh和Gelfand(2010)将工作嵌入扩展至家庭嵌入,家庭嵌入体现的是配偶、子女或父母等家庭成员对员工工作的支持程度,有助于员工继续从事原有工作(Kiazad等,2015)。就微商而言,从家庭嵌入角度探究微商销售活动更贴合实际。一方面,以家庭成员在微商销售工作中的参与视角。微商的本质是社群经济(朱娟,2015),微商通过移动社交平台进行自我展示,将观众变成消费者,再把消费者变成销售者(郝妍,2017)。牟宇鹏和吉峰(2017)指出,微商通过设置参照群体来促进观众购买,而相对于亲朋好友,家庭成员关系更亲密,同时也更容易发展成为微商参照群体,在现实中也经常出现整个家庭一起从事某品牌产品销售代理工作的现象。另一方面,以微商工作对家庭生活的干扰视角。移动端的便利虽然使微商不受固定工作地点的约束,但也使其工作与家庭边界模糊,家庭时间被工作侵占的情况时有发生,可能会引发家庭成员不满。因此,从家庭嵌入角度出发,探讨微商家庭成员支持对销售绩效的影响与现实情况高度契合。

区别于传统电商,微商集消费者与销售者双重身份于一体,利用移动社交软件,在自己的社交圈内销售产品,并寻找志同道合的代理人员。虽然亲朋好友都处于微商的社交圈中,但关系最密切、信任程度最高的还是家庭成员。家庭纽带中的社会资本是微商获取更多资源以及理想销售业绩的重要助力(Halbesleben,2006)。一旦家庭成员认可微商所代理的产品,他们很可能会通过社交关系再次将产品推荐给其他人,扩大传播范围,家庭成员将成为新的代理人员,家庭网络也会衍生出更多潜在客户。显然,微商工作与家庭紧密结合,更有可能创造良好销售绩效(Ramesh和Gelfand,2010)。Verbeke等(2011)在研究如何选拔成功的销售人员时指出,家庭状况和生活方式可以影响一个人潜在的销售业绩。微商作为工作时间与家庭时间大量交叉的职业,家庭环境与工作环境也是紧密相连。因此,家人对微商的认可和支持可以营造良好的家庭及工作氛围并创造更多销售机会,从而提升销售业绩。鉴于此,本文假设:

H1:微商家庭嵌入程度越高,销售绩效越高。

(二)微商家庭嵌入通过工作—家庭冲突对销售绩效的影响

角色理论指出,个体需要完成不同角色的期望,当个体难以满足自身所有角色的期望时,便会导致角色冲突(House,1972)。工作—家庭冲突便是由于工作需求和家庭需求变得不可协调而产生的角色间冲突,在这一冲突中,工作角色需求使得员工履行家庭角色变得十分困难(Ng和Feldman,2012)。在微商工作中,组织对他们的角色期望是销售产品和发展代理人员,因而微商会倾向于向亲朋好友销售产品并在家庭成员中发展新的代理人员,且移动端的便利性使得其销售工作不断挤占家庭时间,于是,微商销售工作会频繁介入家庭生活,甚至影响家庭角色的履行。据此,这可能会引发家庭成员的不满,进而导致微商的情绪耗竭以及销售绩效下降(Karatepe和Sokmen,2006)。显然,由于微商工作与家庭的高度关联性,工作—家庭冲突已成为微商工作中的突出问题,有效化解工作—家庭冲突是提升微商销售绩效的关键。

微商家庭嵌入对其工作—家庭冲突的化解具有重要作用。家庭嵌入程度较高的员工,家庭成员也更容易认可其工作,由此员工可投入更多时间完成同样工作,也更容易取得更高绩效(Hom等,2012),所以,家庭嵌入在化解工作—家庭冲突中起着非常重要的作用。具体来看,对于家庭嵌入程度较高的员工,其家庭成员更可能接受和认可这一工作,同时,会较少抱怨由于工作需求而导致的家庭责任履行缺失。Pratt和Rosa(2003)指出,在网络营销组织中,员工将“家庭融入工作”的做法可以减少工作—家庭冲突。社交网络是微商发展的基础,也是招募新代理人员的主要渠道,而家庭成员则是他们的重点招募对象,因此,家庭关系的重要性不言而喻。Franco和Gonzalez-Perez(2016)认为,网络化营销组织支持经销商从家庭网络中招募新成员,鼓励经销商及其家庭成员在身心上进入这种商业模式,以家庭纽带为基础形成新的销售系统。此种销售系统一旦形成,微商及其家庭成员将为销售产品而共同努力,互相理解与支持,甚至在价值观念层面趋于一致,如此,工作—家庭冲突也就易于消除。

工作—家庭冲突不仅会对员工心理产生困扰,如工作热情、工作满意度等,还可能会使员工投入在工作上的时间、精力等资源降低,致使工作绩效下降(Lambert等,2020;Mellor和Decker,2020)。马红宇等(2016)从组织行为视角指出,工作—家庭冲突既会造成个体层面的绩效下降,也会制约组织层面的发展规模。具体就微商而言,如果工作频繁介入到生活中,必将占据其照顾家庭的时间,从而遭到家庭成员的抱怨,他们将被迫重新思考工作与家庭角色间的时间、精力等资源分配问题。如果微商不采取有效措施化解工作—家庭冲突,家庭成员对微商工作的不满将有可能蔓延至其所代理的产品,甚至会在社交圈中传播负面消息,由此对微商的人际关系网络造成负面影响,销售业绩也会随之下滑,同时,微商也很难在家庭关系网络中找到志同道合的代理人员。综上所述,我们认为微商家庭嵌入能够化解工作—家庭冲突,进而提升销售绩效,鉴于此,本文假设:

H2:微商家庭嵌入通过化解工作—家庭冲突进而提升销售绩效。

(三)微商家庭嵌入通过情感承诺对销售绩效的影响

情感承诺是组织承诺的重要维度,反映的是个体在情感上对组织的认同、忠诚与投入程度(Allen和Meyer,1990)。情感承诺作为一种重要的心理倾向,有助于提升员工对组织的投入程度,情感承诺水平高的员工会倾向于主动地为组织生存与发展做出贡献(刘军等,2019)。情感承诺表现出的对组织的强烈认同程度,有助于员工销售绩效的提升(Schrock等,2016;李典,2020),由此我们推断,具有较高情感承诺水平的微商会为工作投入更多努力。但目前微商情感承诺水平偏低的现象相当普遍,组织层面的情感承诺缺乏已成为限制微商取得更高绩效的重要原因。具体来看,微商兼具消费者与销售者两种身份,他们既是公司产品的使用者,也为公司销售产品,对产品具有情感倾向,但微商对于产品的情感往往并不能转换成对岗位及组织的情感依附。因此,在组织层面考虑情感承诺对微商销售绩效的影响十分必要。

微商家庭嵌入能在很大程度上提高情感承诺水平,来自非正式工作方面的家庭支持有助于强化员工对组织的情感承诺(Balmforth和Gardner,2006;Wayne等,2006)。Rothbard等(2005)认为,个体在某一角色中的高收益可能通过积极情感与个体在其他角色中的投入间接相连。换言之,员工在家庭中所获得的积极情绪能提升其在工作系统中的绩效水平。具体来看,和谐的家庭氛围能促使员工在工作中保持良好心情;情绪低落时家人的鼓励和安慰能促进员工重新激发工作热情等。微商是一份需要大量占据日常生活时间的工作,工作环境往往处在家庭环境中,如果工作被家人认可、接受和支持,则微商的工作热情将会提高,对公司的情感承诺也会提高。而情感承诺作为一种高阶承诺,具有情感成分,可有效增强工作动机,从而促使员工取得更高工作绩效。相对于其他组织与工作上的承诺,情感承诺对工作绩效的影响更大(Schoemmel和Jønsson,2014)。Hunter和Thatcher(2007)认为,当员工具有较高的情感承诺时,他们能有效地将压力转化为工作动力。换言之,即使工作对员工的要求过高,这些具有高水平情感承诺的员工也仍然有极大可能取得良好业绩。具体到销售领域,Schrock等(2016)指出,在对销售组织的承诺维度中,情感承诺对销售业绩具有显著的正向影响。在网络化营销组织中,情感承诺反映了成员的情感依恋和同,这可以使得销售人员更加努力并招募更多员工(Pratt和Rosa,2003)。由此推断,如果微商对所在公司具有较高的情感依附水平,他们会有更强大的动力销售产品,同时,也会邀请更多志同道合的伙伴加入销售队伍。综上所述,我们认为微商家庭嵌入能提高对组织的情感承诺水平,进而提升销售绩效,鉴于此,本文假设:

H3:微商家庭嵌入通过提高对组织的情感承诺水平进而提升销售绩效。

(四)微商家庭嵌入通过工作—家庭冲突和情感承诺对销售绩效的影响

在微商家庭嵌入对销售绩效的作用过程中,工作—家庭冲突与情感承诺共同发挥作用。一方面,情感承诺是个体在情感上对组织的认同、忠诚与投入程度,作为一种具有情感成分的高阶承诺,可以有效强化工作动机,从而促使员工取得更高绩效水平。另一方面,工作—家庭冲突对员工情感承诺具有显著负面影响(张伶和张大伟,2006;Nelson,2012;Lambert等,2020),家庭嵌入体现了家庭对员工工作的支持,它对工作—家庭冲突的化解在一定程度上代表着家庭对工作的促进,降低了员工为解决冲突而导致的资源消耗,从而可以投入更多的生理与心理资源,获得更好的工作表现,缩短与组织的心理距离,提高情感承诺(Wayne等,2006;付竞瑶等,2020)。因此,工作—家庭冲突的化解需与情感承诺水平的提高相结合,通过心理层面的强化促进微商销售绩效的提升。具体到销售工作,Pratt和Rosa(2003)认为,加入网络营销组织将可能引起工作—家庭冲突,这不利于形成他们的承诺。微商的工作时间与生活时间大量交织,工作—家庭冲突对情感承诺的负面影响必将普遍存在。如果微商因工作占用家庭生活时间而引起家人不满,则其在社交圈中推广产品时,很容易遭到家人反对,甚至引起家庭不和。如此,微商很难对公司产生情感上的认可及依附,工作—家庭冲突对情感承诺的负向影响由此形成。综上所述,我们认为工作—家庭冲突与情感承诺在微商家庭嵌入对销售绩效的影响中发挥链式中介作用,鉴于此,本文假设:

H4:微商家庭嵌入间接有序地通过工作—家庭冲突和情感承诺提升销售绩效。

综上所述,本文构建出理论模型,如图1所示:

|

| 图 1 理论模型 |

(一)研究样本与数据收集

为确保问卷的合理性,在正式发放问卷之前,根据1位微商、2位管理学博士就问卷表述提出的修改意见,对问卷进行适当修改。通过委托6位课题组成员向各自社交圈中的微商发放问卷以进行小样本预测试,共回收有效问卷71份。信度结果显示:工作—家庭冲突和情感承诺的克隆巴赫系数(α系数)分别为0.815和0.709,家庭嵌入的克隆巴赫系数(α系数)为0.686,也接近0.7。探索性因子分析结果显示:KMO值为0.721,Bartlett球形检验P值小于0.001,在最大方差旋转的情况下,利用主成分分析法,共提取3个有效因子,累计解释56.012%的方差变异,在旋转成分矩阵中,按照因子荷载小于0.4不显示的标准,家庭嵌入、工作—家庭冲突及情感承诺正好聚集在3个因子上,符合预期。3个变量之间的相关分析显示:工作—家庭冲突与家庭嵌入、情感承诺之间负相关,其余为正相关。数据前测结果均符合要求。问卷的正式发放与回收通过委托权威的第三方数据调研平台进行,调研活动从2019年5月初开始,到8月底结束。调研平台在数据调研过程中通过限定被试、设置陷阱题项等方式实行严格的质量控制。问卷正式发放结束后共收回问卷315份,在剔除内容雷同、数据缺失等无效问卷后,共获得有效问卷301份,问卷有效率达95.6%。样本特征如表1所示。

| 特征 | 分类 | 样本量 | 占比 | 特征 | 分类 | 样本量 | 占比 |

| 性别

|

男 | 142 | 47.176% | 从事

微商 时间 |

不到1年 | 37 | 12.292% |

| 女 | 159 | 52.824% | 2至3年 | 224 | 74.419% | ||

| 年龄

|

20至29岁 | 116 | 38.538% | 4至6年 | 38 | 12.625% | |

| 30至39岁 | 166 | 55.150% | 7年及以上 | 2 | 0.664% | ||

| 40岁及以上 | 19 | 6.312% | 家中

孩子 数量 |

0 | 63 | 20.930% | |

| 婚姻

状况 |

未婚 | 45 | 14.950% | 1 | 220 | 73.090% | |

| 已婚 | 256 | 85.050% | 2个及以上 | 18 | 5.980% |

(二)变量测量

本研究采用的调查问卷均是借鉴国内外广泛使用的代表性量表,且结合微商实践加以适当修改使之更为符合实际。问卷采用Likert5点计分法(由“1”至“5”递增,代表由“非常不同意”到“非常同意”)进行测量。

家庭嵌入。借鉴Ramesh和Gelfand(2010)以及Hom等(2012)的研究,共设计3个测量指标。

工作—家庭冲突。借鉴Greenhaus和Beutell(1985)与Netemeyer等(1996)的研究,共设计5个测量指标。

情感承诺。借鉴Allen和Meyer(1990)以及Vandenberghe等(2004)的研究,共设计5个测量指标。需要格外注意的是,情感承诺代表着一种情感依附状态,由于微商具有消费者与销售者的双重身份,本研究并不想将顾客对产品的情感依附与员工对公司的情感依附混淆。因此,本文是从组织层面测量微商情感承诺,反映的是微商对公司的情感依附水平。

销售绩效。参考Grayson(2007)的研究,使用客观数值对销售额与代理人数这两个销售绩效的具体维度进行测量,由受访者直接填写,其中,销售额指一位微商在近6个月内,平均每个月的销售金额,代理人数指一位微商在近6个月内,平均每个月成功招募的新下线代理人数。由于销售额、代理人数这两个变量的取值非常大,尤其是销售额,常常多至上万,与其余变量之间存在明显的数值差异。对此,本研究参考伍德里奇(2003)的观点,对销售额、代理人数的原始数据进行对数处理,以此降低正数变量的异方差及偏态性,缩小变量取值范围,缓解因变量对自变量的异常(极端)观测情况。对数处理已经成为管理学、经济学领域常用的测量标准不同数据的处理办法。例如,在一项实证研究中,蔡栋梁等(2018)就对所在地区人口数量、人均GDP及平均工资进行对数处理后,纳入回归模型。

控制变量。借鉴Jennings和Mcdougald(2007)以及Powell和Greenhaus(2010)的研究,并结合实际,将性别、年龄、婚姻状况、家中孩子数量、从事微商时间5个样本特征设置为控制变量,其中,性别、年龄为个体层面变量,婚姻状况、家中孩子数量为家庭层面变量,从事微商时间为工作层面变量。

四、数据分析(一)验证性因子分析

本文运用Amos21软件对家庭嵌入、工作—家庭冲突、情感承诺进行验证性因子分析,结果如表2所示。模型拟合指数均达到临界要求,拟合结果较好;各测量指标的因子载荷均大于0.5,t值均大于1.96,表明样本数据和测量指标确实属于相应变量。

| 变量 | 测量指标 | 因子载荷 | t值 | 参考文献 |

| 家庭嵌入 | 我的家庭成员以我从事微商工作而感到自豪 | 0.792 | 14.015 | Ramesh和Gelfand(2010); Hom等(2012) |

| 我的同事对我的家庭成员非常了解 | 0.655 | 11.285 | ||

| 如果我离开微商工作,将会伤害家庭成员的感情 | 0.674 | 11.650 | ||

| 工作—

家庭冲突 |

我的工作妨碍了我的家庭生活 | 0.756 | 14.516 | Greenhaus和Beutell(1985);Netemeyer等(1996) |

| 我的工作时间安排使家庭职责的履行变得很困难 | 0.789 | 15.703 | ||

| 我在家里做不了一般的家庭事务,因为工作占据了我的额外时间 | 0.759 | 14.875 | ||

| 我的工作有压力,这使得我很难真正地履行家庭

职责 |

0.815 | 16.463 | ||

| 由于工作的原因,我不得不经常修改家庭活动计划 | 0.763 | 14.706 | ||

| 情感承诺 | 这家公司真正地激励我实现最好的结果 | 0.614 | 11.143 | Allen和Meyer(1990);Vandenberghe等(2004) |

| 对我而言,为这家公司工作是最好的选择 | 0.782 | 14.691 | ||

| 我非常高兴,当我找工作的时候,我选择了这家公司,而不是其他公司 | 0.789 | 14.911 | ||

| 我对上线的忠诚激励着我继续在这家公司工作 | 0.722 | 13.723 | ||

| 因为我梦想着攀登到金字塔的顶端,所以我会努力使得这家公司更成功 | 0.713 | 13.487 | ||

| 销售绩效 | 销售额 | Grayson(2007) | ||

| 代理人数 | ||||

| 控制变量 | 性别 | Jennings和Mcdougald(2007);Powell和Greenhaus(2010) | ||

| 年龄 | ||||

| 婚姻状况 | ||||

| 家中孩子数量 | ||||

| 从事微商时间 | ||||

| 拟合指数 | χ2 /df =1.743,GFI =0.949,IFI=0.973,CFI=0.973,RMSEA =0.050,SRMR =0.049 | |||

(二)信度与效度检验

为确保数据的准确与真实,本研究对问卷进行信度与效度检验。信度通过克隆巴赫系数(α系数)和组合信度系数(CR系数)进行检验,结果如表3所示。工作—家庭冲突、情感承诺这两个变量的α系数及CR值均大于0.8,家庭嵌入的α系数与CR值大于0.7,说明问卷整体一致性较高,信度较好。效度包括判别效度和聚合效度两种类型。如表3所示,任一变量与其他各变量之间的相关系数小于该变量平均提炼方差的算术平方根,判别效度通过检验;所有变量的平均提炼方差都大于0.500这一临界值,符合聚合效度检验标准。变量的相关系数如表3所示,家庭嵌入与销售额(r=0.139,p<0.05)、情感承诺(r=0.518,p<0.01)均显著正相关;家庭嵌入与工作—家庭冲突(r=−0.208,p<0.01)显著负相关;工作—家庭冲突与情感承诺(r=−0.316,p<0.01)显著负相关;情感承诺与销售额(r=0.183,p<0.01)、代理人数(r=0.233,p<0.01)均显著负相关。

| α系数 | CR值 | 家庭

嵌入 |

工作—

家庭冲突 |

情感

承诺 |

销售额 | 代理

人数 |

性别 | 年龄 | 婚姻

状况 |

家中孩

子数量 |

从事微

商时间 |

|

| 家庭嵌入 | 0.744 | 0.751 | 0.504 | |||||||||

| 工作—

家庭冲突 |

0.880 | 0.884 | −0.208** | 0.603 | ||||||||

| 情感承诺 | 0.840 | 0.847 | 0.518** | −0.316** | 0.528 | |||||||

| 销售额 | 0.139* | −0.035 | 0.183** | − | ||||||||

| 代理人数 | 0.107 | −0.035 | 0.233** | 0.185** | − | |||||||

| 性别 | −0.004 | −0.190** | 0.105 | −0.109 | −0.063 | − | ||||||

| 年龄 | −0.027 | −0.018 | −0.044 | 0.152** | −0.070 | −0.088 | − | |||||

| 婚姻状况 | 0.088 | −0.119* | 0.008 | 0.126* | −0.071 | 0.126* | 0.389** | − | ||||

| 家中孩子数量 | 0.112 | −0.075 | 0.076 | 0.194** | −0.031 | 0.037 | 0.439** | 0.680** | − | |||

| 从事微商时间 | 0.213** | −0.040 | 0.174** | 0.151** | 0.034 | −0.097 | 0.007 | 0.013 | 0.086 | − | ||

| 注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001,下同;对角线上加粗的数据为平均提炼方差。 | ||||||||||||

(三)微商家庭嵌入与销售绩效的主效应检验

为检验微商家庭嵌入对销售绩效的影响,本文在引入控制变量基础上,构建只有自变量和因变量的主效应模型,检验自变量家庭嵌入对因变量销售额和代理人数的影响。检验结果如表4所示,基于主要变量之间路径影响关系的拟合指数均达到临界要求,表明本模型与数据之间具有高度匹配性。进一步,家庭嵌入对销售额(β=0.142,p<0.05)与代理人数(β=0.149,p<0.05)均具有显著正向影响,H1得到验证。

| 路径关系 | 标准化路径系数 | t值 | 假设检验 | |

| 主变量

|

家庭嵌入→销售额 | 0.142* | 2.078 | H1成立

|

| 家庭嵌入→代理人数 | 0.149* | 2.136 | ||

| 控制变量

|

性别→销售额 | −0.098 | −1.755 | − |

| 年龄→销售额 | 0.082 | 1.31 | − | |

| 婚姻状况→销售额 | −0.002 | −0.025 | − | |

| 家中孩子数量→销售额 | 0.14 | 1.781 | − | |

| 从事微商时间→销售额 | 0.103 | 1.853 | − | |

| 性别→代理人数 | −0.06 | −1.059 | − | |

| 年龄→代理人数 | −0.061 | −0.957 | − | |

| 婚姻状况→代理人数 | −0.075 | −0.959 | − | |

| 家中孩子数量→代理人数 | 0.033 | 0.417 | − | |

| 从事微商时间→代理人数 | −0.002 | −0.031 | − | |

| 拟合指数 | χ2 /df =2.494,GFI =0.960,IFI=0.928,CFI=0.926,RMSEA =0.071,SRMR =0.066 | |||

(四)完整模型的结构方程分析

本文在验证家庭嵌入对销售额和代理人数主效应均显著的基础上,加入连续中介变量工作—家庭冲突与情感承诺,检验图1中所有路径的标准化系数。结果如表5所示,基于主要变量之间路径影响关系的拟合指数均达到临界要求,表明本模型与数据之间具有高度匹配性。进一步,家庭嵌入对工作—家庭冲突(β=−0.271,p<0.001)具有显著负向影响、对情感承诺(β=0.610,p<0.001)具有显著正向影响,工作—家庭冲突对情感承诺(β=−0.199,p<0.01)具有显著负向影响,情感承诺对销售额(β=0.224,p<0.05)和代理人数(β=0.343,p<0.001)均具有显著正向影响。工作—家庭冲突对销售额(β=0.034,p>0.05)和代理人数(β=0.040,p>0.05)、家庭嵌入对销售额(β=−0.019,p>0.05)和代理人数(β=−0.095,p>0.05)的影响均不显著。尤其值得注意的是,家庭嵌入对销售额和代理人数的主效应显著,但加入中介变量后,影响关系则不显著,这初步支持本模型中可能存在完全中介效应。

| 路径关系 | 标准化路径系数 | t值 | |

| 主变量

|

家庭嵌入→工作—家庭冲突 | −0.271*** | −3.776 |

| 家庭嵌入→情感承诺 | 0.610*** | 7.119 | |

| 工作—家庭冲突→情感承诺 | −0.199** | −3.218 | |

| 工作—家庭冲突→销售额 | 0.034 | 0.526 | |

| 工作—家庭冲突→代理人数 | 0.040 | 0.620 | |

| 情感承诺→销售额 | 0.224* | 2.308 | |

| 情感承诺→代理人数 | 0.343*** | 3.401 | |

| 家庭嵌入→销售额 | −0.019 | −0.203 | |

| 家庭嵌入→代理人数 | −0.095 | −0.971 | |

| 控制变量

|

性别→销售额 | −0.114* | −2.075 |

| 年龄→销售额 | 0.088 | 1.43 | |

| 婚姻状况→销售额 | 0.021 | 0.281 | |

| 家中孩子数量→销售额 | 0.124 | 1.592 | |

| 从事微商时间→销售额 | 0.098 | 1.775 | |

| 性别→代理人数 | −0.085 | −1.535 | |

| 年龄→代理人数 | −0.053 | −0.854 | |

| 婚姻状况→代理人数 | −0.043 | −0.567 | |

| 家中孩子数量→代理人数 | 0.010 | 0.132 | |

| 从事微商时间→代理人数 | −0.011 | −0.194 | |

| 拟合指数 | χ2 /df =1.667,GFI =0.921,IFI=0.949,CFI=0.948,RMSEA =0.047,SRMR =0.065 | ||

(五)中介效应检验

本文采用Preacher和Hayes(2004)以及Zhao等(2010)提出的Bootstrap法进行中介效应检验。使用软件为SPSS Statistics 21.0(须安装 PROCESS 插件),按照陈瑞等(2013)设计的步骤进行操作,抽样设定为5000次,置信度为95%,同时,将性别、年龄、婚姻状况、家中孩子数量、从事微商时间设置为控制变量。具体检验结果如表6所示。

| 检验内容

|

路径关系

|

效应

系数 |

95%的置信区间 | |

| 下限 | 上限 | |||

| 以销售额为因变量的

中介效应检验 |

MED1a= X→M1→Y1 | −0.008 | −0.068 | 0.051 |

| MED2a= X→M2→Y1 | 0.162 | 0.023 | 0.338 | |

| MED3a= X→M1→M2→Y1 | 0.015 | 0.003 | 0.044 | |

| 以代理人数为因变量的

中介效应检验 |

MED1b= X→M1→Y2 | −0.006 | −0.051 | 0.032 |

| MED2b= X→M2→Y2 | 0.180 | 0.075 | 0.324 | |

| MED3b= X→M1→M2→Y2 | 0.017 | 0.005 | 0.045 | |

| 控制中介变量后的

直接影响检验 |

X→Y1(控制M1和M2) | 0.046 | −0.222 | 0.314 |

| X→Y2(控制M1和M2) | −0.027 | −0.223 | 0.169 | |

| 对比中介效应检验 | MED3a-MED2a | −0.146 | −0.320 | −0.022 |

| MED3b-MED2b | −0.163 | −0.306 | −0.066 | |

| 注:X=家庭嵌入;M1=工作—家庭冲突;M2=情感承诺;Y1=销售额;Y2=代理人数。 | ||||

在以家庭嵌入为自变量、销售额为因变量的中介效应检验中,MED1a的中介效应不显著(β=−0.008,95%置信区间=[−0.068,0.051],包含0),即:工作—家庭冲突在家庭嵌入影响销售额关系中的中介效应不显著;MED2a的中介效应显著(β=0.162,95%置信区间=[0.023,0.338],不包含0),即:情感承诺在家庭嵌入影响销售额关系中的中介效应显著;MED3a的中介效应显著(β=0.015,95%置信区间=[0.003,0.044],不包含0),即:工作—家庭冲突和情感承诺在家庭嵌入影响销售额关系中的链式中介效应显著。在以家庭嵌入为自变量、代理人数为因变量的中介效应检验中,MED1b的中介效应不显著(β=−0.006,95%置信区间=[−0.051,0.032],包含0),即:工作—家庭冲突在家庭嵌入影响代理人数关系中的中介效应不显著;MED2b的中介效应显著(β=0.180,95%置信区间=[0.075,0.324],不包含0),即:情感承诺在家庭嵌入影响代理人数关系中的中介效应显著;MED3b的中介效应显著(β=0.017,95%置信区间=[0.005,0.045],不包含0),即:工作—家庭冲突和情感承诺在家庭嵌入影响代理人数关系中的链式中介效应显著。综合上述,H2未得到验证,H3、H4得到验证。

在验证中介效应显著的基础上,继而控制中介变量工作—家庭冲突和情感承诺。此时,家庭嵌入对销售额的影响不显著(β=0.046,95%置信区间=[−0.222,0.314],包含0),说明工作—家庭冲突和情感承诺在家庭嵌入影响销售额的关系中发挥完全中介效应;家庭嵌入对代理人数的影响不显著(β=−0.027,95%置信区间=[−0.223,0.169],包含0),说明工作—家庭冲突和情感承诺在家庭嵌入影响代理人数的关系中发挥完全中介效应。这两个结论与前文路径分析的结果吻合。

通过中介效应检验对比发现:在以家庭嵌入为自变量、销售额为因变量的影响关系中,有MED2a和MED3a两条路径的中介效应显著,两者效应之差显著(MED3a-MED2a=−0.146,95%置信区间=[−0.320,−0.022],不包含0),即:工作—家庭冲突和情感承诺的链式中介效应弱于情感承诺的中介效应。在以家庭嵌入为自变量、代理人数为因变量的影响关系中,有MED2b和MED3b两条路径的中介效应显著,两者效应之差显著(MED3b-MED2b=−0.163,95%置信区间=[−0.306,−0.066],不包含0),即:工作—家庭冲突和情感承诺的链式中介效应弱于情感承诺的中介效应。

五、结论与启示(一)研究结论

第一,微商家庭嵌入可以提升销售绩效。家庭嵌入表现出家庭成员对微商工作的支持程度(Kiazad等,2015)。从本文使用的家庭嵌入量表以及实证检验结果可以看出,家庭成员对微商工作的支持不仅仅体现在情感上的赞许,还表现在工作与家庭之间的紧密结合程度。甚至,如果微商离开工作岗位,还会伤害家人情感。在这种情况下,家庭的力量将会阻止微商离职,并营造良好家庭氛围。更为重要的是,高家庭嵌入程度意味着可以从家庭成员那里获取更多社会资本(Hobfoll,2001),在微商情境中,家人成为目标客户以及新的代理人员后,家人的朋友往往也会受到吸引,由此带来更高销售业绩。

第二,微商家庭嵌入能提高对组织的情感承诺水平,进而提升销售绩效。如引言所述,微商销售实践中存在的一个重要问题在于:微商对所代理产品的喜好并不能上升为对工作岗位及组织的热爱,由此容易引发离职等问题,最终影响销售业绩。在本研究模型中,情感承诺是一个组织层面的变量(Allen和Meyer,1990),情感承诺水平的提高可以极大地提升销售业绩(Pratt和Rosa,2003;Schrock等,2016)。H3的成立,说明家庭成员的支持,可以将微商对产品的情感依附上升到组织层面,使得微商在喜爱产品的同时,热爱自己的工作岗位及组织。这一结论为提高微商在组织层面的依附程度提供全新思路。

第三,工作—家庭冲突和情感承诺在微商家庭嵌入与销售绩效之间起到链式中介作用,即:微商家庭嵌入可以化解工作—家庭冲突,进而提高其对组织的情感承诺水平,最终提升销售绩效。这一结论表明:在微商情境下,家庭嵌入可以通过化解工作—家庭冲突,进而提高情感承诺水平,最终提升销售绩效。该结论在一定程度上解释了H2不成立的原因,即:工作—家庭冲突对销售绩效的影响需要通过情感承诺间接实现。

第四,微商家庭嵌入对销售绩效的影响不能通过工作—家庭冲突实现。这一结论并不意味着工作—家庭冲突的作用不重要,只是说明家庭嵌入并不能仅仅通过工作—家庭冲突这个单一变量影响销售绩效。从全模型路径分析的结果来看,工作—家庭冲突的中介效应不显著,这主要是因为:工作—家庭冲突对销售额、代理人数这两条路径不显著。虽然工作—家庭冲突对销售额与代理人数的直接影响不显著,但仍然可以通过情感承诺来间接影响销售额与代理人数。换言之,工作—家庭冲突对销售绩效的影响完全被“工作—家庭冲突—情感承诺—销售绩效”的间接作用所主导,因而“工作—家庭冲突—销售绩效”的直接影响不显著。此外,如前文所述,工作—家庭冲突的影响往往最先作用于家庭层面,进而影响员工个体,最终上升到工作层面,工作—家庭冲突对工作满意度的影响并不在所有情况下都显著(张勉,2019)。因此,工作—家庭冲突对工作绩效的影响需要一个间接的传导过程,这在以往研究中也有所体现。例如,Kong(2013)和Liu等(2015)认为,工作—家庭冲突冲击工作业绩的原因在于情绪的低落,在这里,“情绪”连接了工作—家庭冲突与绩效之间的关系。在本文模型中,情感承诺则正好承担起了这一“桥梁”连接作用,使得工作—家庭冲突可以间接影响销售绩效,一方面,这凸显出微商情感承诺的重要性,另一方面,对微商管理者来说,由于公司很难直接介入微商家庭,所以,工作—家庭冲突往往难以被化解,但公司却可以通过微商提高情感承诺的方式,来抑制工作—家庭冲突对销售绩效的间接冲击。

(二)管理启示

本研究对管理实践具有如下借鉴意义:

第一,应从家庭因素出发努力提升微商对销售岗位及公司的依附程度,进而改善销售绩效。微商的工作与家庭紧密相连,本研究证实微商家庭嵌入可以显著提升销售绩效。因此,公司微商管理者应该千方百计地提高家庭成员对微商工作的支持度,以充分发挥微商家庭嵌入对销售绩效的驱动效应。例如,向微商家人详细介绍工作的未来前景,解答家庭成员关于微商职业的各种疑惑,并以可视化方式展现微商工作环境、上升通道与职业认可等,以帮助微商最大可能地争取家人理解。鼓励微商适时将自己所代理的产品介绍给家庭成员,尤其注重产品价值观念的推广,使得家庭成员更加认可微商工作。如果家庭成员喜欢产品并认可其价值观念,继而可以鼓励、欢迎他们也从事微商工作,从而在销售业绩提升上达到事半功倍效果。

第二,应最大限度地强化微商的组织观念,提高他们对公司的情感依附水平。微商家庭嵌入可通过提高其对组织的情感承诺水平提高销售绩效,并且,这一作用强于家庭嵌入通过工作—家庭冲突和情感承诺的链式中介对销售绩效的提升。为此,公司微商管理者应该最大限度地激发微商情感承诺,努力搭建好这一关键“桥梁”,充分发挥情感承诺的作用。一方面,组织可以向微商描绘好事业发展与晋升的路线图,大力宣传典型人物,激励微商通过努力实现想要的结果,让他们感知到自己的工作选择最有价值,永不后悔。为微商量身打造合理化工作目标,引导他们为目标努力工作,并在目标实现过程中,有意识地进行助推,让微商感知到公司确实向每一位员工负责。另一方面,公司微商管理者也要在团队组建过程中,传承微商文化,并以身说法,关心、爱护他们,使微商感受到管理者的特别用心,从而激发情感承诺。

第三,公司领导者应统筹兼顾微商家庭层面与组织层面的关系,引导微商化解工作—家庭冲突,进而激发情感承诺。鉴于化解工作—家庭冲突是提高情感承诺的重要手段,公司微商管理者还应该立足于打造微商工作—家庭冲突和情感承诺之间的关系传导链,以努力提升销售绩效。考虑到家庭嵌入因素,领导者对微商不应仅仅只有绩效任务的下达,还应该了解家庭成员情况,如构成、消费习惯及理念等,有针对性地吸引他们参与到工作之中。对于较好地完成任务的微商,以家庭为单位发放福利或奖励,突出家庭共享特点,以化解他们在工作和家庭角色履行方面的冲突,提高情感承诺水平,从而提升销售绩效。当然,在工作节奏越来越快的当下,由于工作繁忙,挤占家庭时间的现象,确实在微商群体中较为普遍,因此,微商管理者还要倡导家庭与生活相平衡的生活方式,注重将工作计划、家庭生活与公司长期目标相结合,让微商真切体会到工作与家庭之间的和谐共生,激发情感承诺,从而实现提升销售绩效的目标。

(三)研究不足与未来展望

本研究存在一些局限:第一,本研究采用截面问卷调研方式收集数据,尽管通过Harman单因子检验,但在未来仍应尽可能避免同源偏差影响,可采用配对问卷、网络爬虫等方式采集数据。第二,本研究中的工作—家庭冲突,是指由于工作需要而使微商难以履行家庭角色的冲突,但反过来,微商在履行家庭角色的同时是否会影响到工作,也有待进一步探究。第三,本研究探索了情感承诺在家庭嵌入影响销售绩效关系中的重要作用,但并未涉及同为组织承诺维度的规范承诺与持续承诺,而未来可以深入探讨它们的相应作用。

| [1] | 蔡栋梁, 邱黎源, 孟晓雨, 等. 流动性约束、社会资本与家庭创业选择——基于CHFS数据的实证研究[J]. 管理世界, 2018, 34(9): 79–94. |

| [2] | 陈瑞, 郑毓煌, 刘文静. 中介效应分析: 原理、程序、Bootstrap方法及其应用[J]. 营销科学学报, 2013, 9(4): 120–135. |

| [3] | 刘军, 朱征, 王琦琦, 等. 工作场所感恩研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(9): 61–74. |

| [4] | 逯野, 黄婉凝, 杨春江. 基于多路径框架的离职决策过程与工作嵌入的影响效应研究[J]. 管理学报, 2016, 13(9): 1349–1356. |

| [5] | 马红宇, 邱慕梦, 唐汉瑛, 等. 家庭支持型主管行为研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2016, 38(10): 89–101. |

| [6] | 张伶, 张大伟. 工作—家庭冲突研究: 国际进展与展望[J]. 南开管理评论, 2006, 9(4): 55–63. |

| [7] | Ampofo E T, Coetzer A, Poisat P. Extending the job embeddedness-life satisfaction relationship[J]. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 2018, 5(3): 236–258. |

| [8] | Franco W, Gonzalez-Perez M A. International expansion opportunities for multi-level marketing via personal networks: An ethnographic study from colombia[J]. International Journal of Business and Society, 2016, 17(1): 28–46. |

| [9] | Hom P W, Mitchell T R, Lee T W, et al. Reviewing employee turnover: Focusing on proximal withdrawal states and an expanded criterion[J]. Psychological Bulletin, 2012, 138(5): 831–858. |

| [10] | Kiazad K, Holtom B C, Hom P W, et al. Job embeddedness: A multifoci theoretical extension[J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(3): 641–659. |

| [11] | Kong H Y. Relationships among work-family supportive supervisors, career competencies, and job involvement[J]. International Journal of Hospitality Management, 2013, 33: 304–309. |

| [12] | Lambert E G, Liu J H, Jiang S H, et al. Examining the association between work–family conflict and the work attitudes of job satisfaction and organizational commitment among Chinese correctional staff[J]. Psychiatry, Psychology and Law, 2020, 27(4): 558–577. |

| [13] | Liu Y, Wang M, Chang C H, et al. Work-family conflict, emotional exhaustion, and displaced aggression toward others: The moderating roles of workplace interpersonal conflict and perceived managerial family support[J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(3): 793–808. |

| [14] | Mellor S, Decker R. Multiple jobholders with families: A path from jobs held to psychological stress through work-family conflict and performance quality[J]. Employee Responsibilities and Rights Journal, 2020, 32(1): 1–21. |

| [15] | Nelson S A. Affective commitment of generational cohorts of brazilian nurses[J]. International Journal of Manpower, 2012, 33(7): 804–821. |

| [16] | Ng T W H, Feldman D C. The effects of organizational and community embeddedness on work-to-family and family-to-work conflict[J]. Journal of Applied Psychology, 2012, 97(6): 1233–1251. |

| [17] | Posthuma R A, Joplin J R W, Maertz C P Jr. Comparing the validity of turnover predictors in the United States and mexico[J]. International Journal of Cross Cultural Management, 2005, 5(2): 165–180. |

| [18] | Powell G N, Greenhaus J H. Sex, gender, and the work-to-family interface: Exploring negative and positive interdependencies[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(3): 513–534. |

| [19] | Ramesh A, Gelfand M J. Will they stay or will they go? The role of job embeddedness in predicting turnover in individualistic and collectivistic cultures[J]. Journal of Applied Psychology, 2010, 95(5): 807–823. |

| [20] | Rothbard N P, Phillips K W, Dumas T L. Managing multiple roles: Work-family policies and individuals' desires for segmentation[J]. Organization Science, 2005, 16(3): 243–258. |

| [21] | Schoemmel K, Jønsson T S. Multiple affective commitments: Quitting intentions and job performance[J]. Employee Relations, 2014, 36(5): 516–534. |

| [22] | Schrock W A, Hughes D E, Fu F Q, et al. Better together: Trait competitiveness and competitive psychological climate as antecedents of salesperson organizational commitment and sales performance[J]. Marketing Letters, 2016, 27(2): 351–360. |

| [23] | Verbeke W, Dietz B, Verwaal E. Drivers of sales performance: A contemporary meta-analysis. Have salespeople become knowledge brokers?[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2011, 39(3): 407–428. |

| [24] | Wayne J H, Randel A E, Stevens J. The role of identity and work-family support in work-family enrichment and its work-related consequences[J]. Journal of Vocational Behavior, 2006, 69(3): 445–461. |

| [25] | Yang S, Chen S X, Li B. The role of business and friendships on WeChat business: An emerging business model in China[J]. Journal of Global Marketing, 2016, 29(4): 174–187. |

| [26] | Zhang I D, Lam L W, Dong L Z, et al. Can job-embedded employees be satisfied? the role of job crafting and goal-striving orientations[J]. Journal of Business and Psychology, 2021, 36(3): 435–447. |

| [27] | Zhao X S, Lynch J G Jr, Chen Q M. Reconsidering baron and kenny: Myths and truths about mediation analysis[J]. Journal of Consumer Research, 2010, 37(2): 197–206. |