2022第44卷第1期

2.北京致远互联, 北京 100195

2.Beijing Seeyon Internet Software Corp, Beijing 100195, China

互联技术汹涌来袭,将企业裹挟进数字时代。如何推动企业不断适应数字时代、探索新的进化路径和新效率来源,已成为管理这门实践性学科必须回答的时代问题。随着数字技术的广泛应用,经典管理理论在数字时代遇到前所未有的新挑战。Adner等(2019)讨论了数字化转型过程所体现呈现性、连接性、聚合性特点,讨论了数字化转型对资源基础观、产权理论、企业理论、生态系统理论、商业模式和创新等传统理论或原理产生的新挑战。具体而言,数字时代对原有的核心理论提出的挑战是,数据和算法开始成为资产,挑战了原有的组织资源的观点(Barney, 1986; Wernerfelt, 1984);算法决策对组织领域理论中有限理性和组织学习产生影响(Cyert和March, 1963; March和Simon, 1958);数字时代的企业开始转向无层级的组织设计,这挑战了西蒙的组织设计原理(Simon, 1997);大数据和人工智能挑战了以往的组织工作方式,并影响企业的商业模式和竞争优势本质(Agrawal等, 2018)。

数字技术的发展迫使我们不断拓宽管理认知并采用更具整体性的思维方式。例如,Raisch和Krakowski(2021)探讨了人工智能对管理的影响。他们认为,管理者应该采取一种“双元思维”,既要深入思考机器对人的替代,也要考虑人机协同带来的效率提升。只有同时采用这两种思维时,管理者才能获得更大的商业和社会利益,也才更有可能挖掘出更有意义的AI理论或研究。Alvarez等(2020)号召构建属于21世纪的企业理论,为此需要重新审视并深入探讨组织的边界、生态系统、利益相关者等,还要考察组织价值创造新方式、公司的社会维度属性以及人工智能应用等。当代的组织管理学者发现,在数字技术背景下,企业或创业者更需要搭建“知识桥梁”或构建生态互补网络和伙伴关系,以便带来新理念、创新绩效和成功机会(Cohen和Tripsas, 2019; Venkatesh等, 2017; Wang和Miller, 2020)。

在数字时代,企业跨界生存现象频发,原有行业界限模糊甚至相互融合。数字化呈现的新特点,挑战了传统组织创新理论的核心假设(Nambisan, 2017)。这使我们不得不反思企业边界相关的理论,探索企业在数字时代的本质变化。以Coase(1937)交易成本理论为例,交易成本的根本论点是对企业本质的解释,企业是人们追求经济效益的组织体,由于企业的专业分工和市场运作,企业的边界由市场交易成本和组织协调成本平衡所决定,交易成本降低会使市场机制扩大范围,组织成本降低则会扩大企业边界。由于数字技术的广泛应用以及企业组织的数字化,交易成本和组织成本得以同时降低,既可以是组织朝着组织外的市场扩展,又可以是市场朝着组织内部渗透,这就突破了原有的此消彼长逻辑,由此形成历史上罕见的高度复杂的组织新形态。鉴于此,本研究立足于组织领域,探索数字时代管理理论建构的新的可能路径。

爱因斯坦曾表示:“如果一直保持当初产生问题时的意识水平不变,那是解决不了问题的。”按照库恩的观点,“范式为研究者提供路线图,以及制作路线图的基本方向”,当既有的范式不能合理地解释常规现象时,就需要新的范式革命(Kuhn, 1970)。如果说工业时代采用的是以流水线、分工为核心特征的模式来解决问题,那么数字时代一定会采用一种新的、区别于以往的模式。百年管理理论的演化始终围绕着解决“效率从哪里来”这个核心问题而展开(陈春花和朱丽,2019),当我们进入数字时代,组织仍需要面对同样的问题,但是效率的来源却有了新的“时代特性”。

在对现有理论进行充分回顾的基础上,我们展开了深入的案例(包括小米、海尔、美的、企业微信、江苏省产业技术研究院、致远互联等)实践调研和相关访谈,并提出了“协同共生论”,围绕着“如何实现协同共生价值”展开研究,并获得了初步的研究结论。协同共生论的研究贡献主要表现在三个方面:第一,提出了数字时代下的新管理范式。它能够有效解决企业的数字化生存挑战或困惑,并帮助探索数字技术引领下组织内外共生背后的本质和演化规律。第二,提出和扩展了组织创造效率的新价值空间。第三,提供实现“协同共生”的具体方法路径。通过将研究视角从组织内部转向组织外部,并融合数字时代组织与环境的基本特征,本文构建了数字时代的新管理范式。

二、组织进化新阶段与协同共生论提出人类正处于巨大商业变革的临界点,数字化从本质特征来讲不仅仅是变化带来的冲击,还是变化的速度带来的冲击。回顾以往经典理论时我们蓦然发现,经典理论由于创建时技术背景和解决的时代问题不同,已很难应对数字时代的企业现实发展困惑。百年管理理论一直在试图回答“效率从哪里来”这个问题,但以往的理论无论被证明如何有效,内外环境的变化总会提出新的挑战。加里•哈默尔明确提出,当今支撑大型人类组织的领导与管理思想对于组织成功的限制,就如同16和17世纪封建主义思想对经济成就的限制。21世纪“协同共生”之所以比在以往任何阶段都受到重视,是因为数字技术作为“协同共生”的技术伴侣,让数十亿人或者组织可以进行“点对点”链接的同时,也通过万物互联带来社会资本繁荣的规模空前。与此同时,也对管理这门实践属性学科提出了前所未有的新挑战。

(一)组织进化五阶段

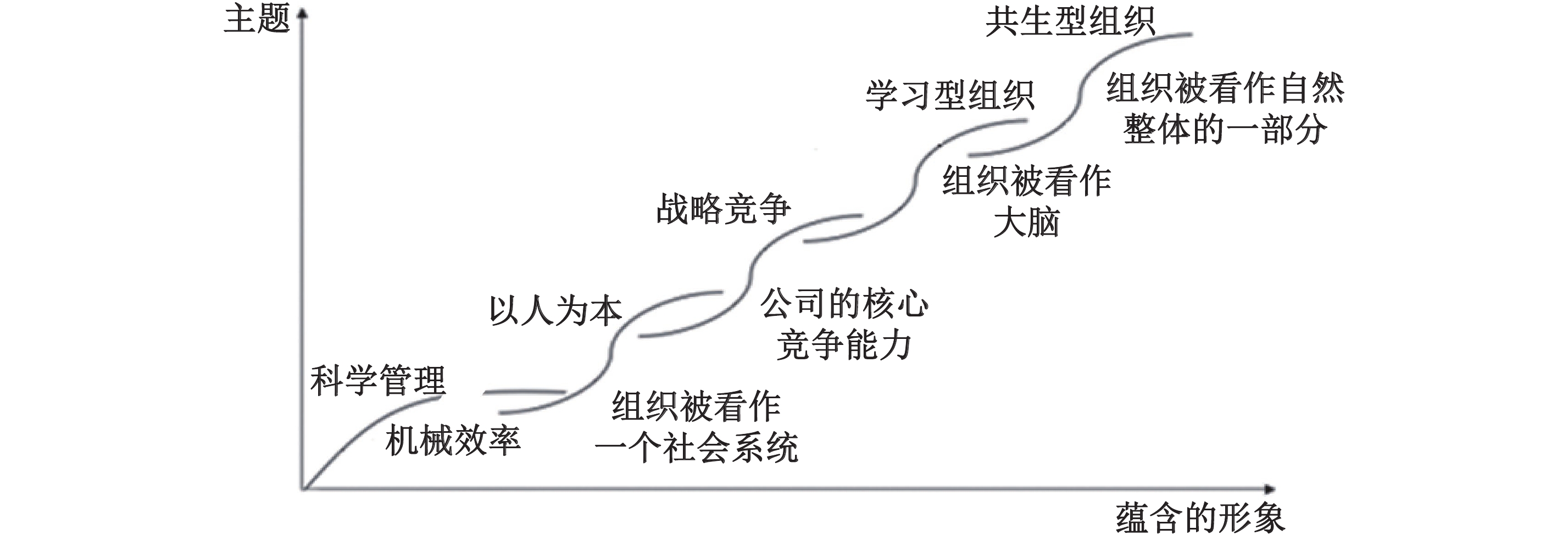

为了能够充分理解管理思想之间的相互关联和作用,将它们置于更长远的历史与广阔的世界视野中来考察是很有必要的。借用尼尔•格拉斯的管理思想发展阶段划分方法(Glass, 1998),我们全面梳理管理思想发展。“彭罗斯管理约束”告诉我们如果管理资源受限(Greiner, 1972),企业成长可能会因管理能力局限而遇到瓶颈,进而使得企业处于低成长状态。怀着对管理理论和不断释放组织成长中创造力的敬畏之心,我们梳理了管理学科诞生至今的百年演化历程,从蕴含的形象和主题两个维度入手进行了五阶段划分(图1)。

|

| 图 1 管理思想发展阶段划分 |

第一阶段:科学管理阶段。这一阶段起始于20世纪初泰勒发起的科学管理革命,以其著作《科学管理原理》于1911年出版为象征。在科学管理阶段,组织被视为一台尽可能高效率运行的机器,通过流水线、大批量的生产和规模经济来驾驭绝大多数的组织管理模式,泰勒主义成为这一时期的核心思想,管理也从此成为一门科学。在该时期最令人瞩目的是泰勒的分工管理、韦伯的科层管理以及德鲁克的目标管理。面对稳定的经济增长和日益扩大的消费需求,大型公司都倾向于成立庞大的、分层级的、可控的组织管理模式,并借此获得尽可能高的结构效率。但是,也正因为如此,德鲁克早在 1955 年就明确警示,绩效评估不能仅仅看财务指标和生产力指标。

第二阶段:以人为本阶段。科学管理阶段忽视了组织中个体的人性,不少学者发现对人关怀的缺乏影响组织管理高效率的实现。“以人为本”阶段的兴起以20世纪20年代中至30年代初梅奥“霍桑试验”的系列行为科学实验为象征,后续马斯洛、赫茨伯格、莱维特等学者补充并加强了以人为本的管理研究。因而,管理理论开始转向另一个方向,在马斯洛和赫茨伯格等学者的影响下,组织不再被看作一台机器,而是一个社会系统,组织更需要依赖帮助成员发挥作用而获得成功,而不是依靠严格控制员工的生产力。以人为本的管理思想不仅仅改变了组织与员工的关系,也改变了组织与顾客的关系。在西奥多•莱维特发表了奠基性的文章,提出“营销短视症”后(Levitt, 2004),以顾客为本成为人们的共识。

第三阶段:战略竞争阶段。这一阶段管理的关注焦点开始从组织内部经营转向企业所处的外部环境和产业条件,并要求企业自己做出选择以更有效地参与竞争。战略竞争阶段以哈佛大学安德鲁斯(Andrews)于20世纪60年代对战略作界定为象征,并认为企业需要通过优化资源配置形成异于竞争者的独特能力,以获取竞争优势。迈克尔•波特、安索夫、科特勒、蒂斯等对该阶段进行了发展和补充。在这一时期,管理方法丰富,波特的竞争战略、波士顿咨询公司的波士顿矩阵、科特勒的营销管理、行业结构分析、产品生命周期以及学习曲线等风靡全球。根据市场和环境做出战略选择并实施战略计划,成为管理者的核心能力训练。

第四阶段:学习型组织阶段。随着环境的继续变化,人们开始认识到已经不能再把这个世界看作稳定和可预测的,必须理解组织处在混沌状态之中。混沌状态一方面给组织带来了巨大的挑战,另一方面也带来了巨大的机会,加之全球化的进程加快,这一切都对组织提出了新的要求,即如何在变化中寻求可能性并拥有动态的适应性。以企业自身为核心的战略竞争不能让企业有效应对环境,因而,以佛瑞斯特、彼得·圣吉为首的一批管理学者转向以发挥员工创造性思维能力的知识实践和管理为主要研究方向。学习型组织阶段的开始以彼得·圣吉于20世纪90年代在《第五项修炼》中提出“学习型组织”为象征。此阶段的组织已经发展出更加全面地看待自身的视角,把自己作为供应链中的一个构成部分,把员工视为德鲁克定义的知识员工,企业流程再造、人力资本、终身学习、平衡计分卡等概念成为管理的核心思想。

(二)数字时代的组织进化新阶段

科技产出信息的速度远远超出我们能够接收与消化的速度。随着数字技术的运用与深化,一方面,非线性发展的环境呈现出更大的动荡幅度和不可预测性;另一方面,各行业与各领域又呈现出更多的可能性与延展性。人们越来越发现,组织的优势不再依赖于有形的资产,而更多地依赖于无形的、创造性的资产。组织的未来取决于组织学习与创造力,取决于与技术、环境的互动与共生。数字时代下组织员工、利益相关者之间关系及环境产生了一些新变化,一方面,“新生代(即Z世代)”员工逐渐成为职场主流,他们是网络时代的“原住民”,本身有着独立、追求自由及较高技术适应等特质。对处于数字时代的员工来说,他们对领导角色、岗位预期、自我成长及晋升流动性等相关认识都发生了变化,他们渴望虚拟和现实场所的混合工作模式、期望共生成长、自我管理及协同赋能等(Petani和Mengis, 2020; 陈春花,2021;付卫华,2021;张志学等,2021)。另一方面,数字技术导致组织边界被打破,组织与股东、消费者、竞争者、合作伙伴之间能进行高效率的开放式连接与参与互动,它们的利益获取不再是“非此即彼”而可以加以协调整合和共生(Morgan-Thomas等, 2020; Troise和Camilleri, 2021; Weill和Woerner, 2018)。传统意义上的组织对股东与员工、股东与外部利益相关者之间的关系理解也发生了深刻变化,以往企业会基于股东至上的逻辑行事,现在已转向“共生逻辑”。

数字时代新阶段:共生型组织阶段。

组织之间由竞争关系转向共生关系(陈春花和赵海然,2018),连接、开放、融合、协同、共生等概念成为基本认知。数字技术在中国的快速发展和广泛应用使得中国学者有更好的机会和资源探索组织新管理范式,以陈春花为主要代表的一批学者开始探讨组织共生问题。陈春花于2018年正式提出“共生型组织”。此阶段组织的边界变得模糊与柔性,组织不仅仅与组织外部成员构成网络关系,还需置身于自然宇宙系统之中,认识到自身是整体的一部分,企业的宗旨也从使股东利益最大化转变为让世界变得更加美好。

在共生型组织阶段,新生代企业迅速崛起,无法转型的企业被快速淘汰。在这一阶段,企业分化为两类:一类是拥有数字化能力的企业,它们引领着行业与市场的更新与迭代;另一类是无法完成数字化转型的企业,它们因沿用过去的成功经验而陷入被动。从工业时代向数字时代的变迁,迫使我们不得不重新强调认识和开发组织能力的重要性,这个问题的关键是我们如何理解、评价和提出新的管理方法,这也是我们提出协同共生论的根本原因。

三、协同共生的本质及新管理范式数字技术使得效率获取的来源由组织内向组织外转变,解答组织如何认知并运用系统变化规律进行数字化转型,已成为每一个组织面临的必然选择。数字化的进程远比我们想象的更快,“共生•协同”已成为数字时代产业互联网和消费互联网中最大的变化。如何推动企业不断探索新的进化路径和新的效率来源,已成为管理理论必须解答的时代问题。为了更好地回答这个问题,在数字技术带来的巨变时代,我们重新回顾经典文献,并将对经典理论的理解与数字时代的基本特征相融合,构建新的组织管理理论——组织进化的协同共生论,为组织坦然面对数字化生存提供一种新的选择。

(一)组织内与组织外的经典理论梳理

哈肯于1969年提出协同论,首次将“协同”引入到管理领域中的是安索夫。虽然哈肯的协同论对管理学有着特殊的意义,但囿于复杂的模型处理和高度抽象的数学符号和语义解读,并没有在管理领域得到广泛运用。安索夫同时关注了组织内协同和组织间协同,但对“协同”的经济学内涵,他更多关注的是规模经济带来的协同效益。卡普兰和诺顿提出的平衡计分卡为我们提供了一种新的可能性,企业可以采取四种组织协同来源以获得成效,但是该方法更多地被运用在组织内部,组织外部巨大的价值空间被忽略了。

哈肯的协同论告诉我们,有序是通过协同实现的,如果你想从无序转向有序,就必须做协同,如果不协同就没办法形成有序结构和状态,这是一个基础。安索夫把协同列为战略四要素之一,认为协同影响了战略结果。卡普兰和诺顿的四个组织协同来源从平衡积分卡的视角指明了协同效应与企业竞争优势根源,它们帮助我们理解了组织内部协同共生的本质特征。但是,三个经典理论都只解决了组织内部的问题,即怎么让组织内部有序,怎么让组织内部产生协同效力,怎么让组织内部四个协同的平衡做出来,却没有解决组织外部的问题。而数字技术的来临又让我们必须去关注组织外部的连接,我们需要继续探寻组织外部的支撑理论是什么。

从经典的组织外的相关理论基础来看,第一个是康德在1788年关于关系范畴的论述,它将我们带向一个新的协同关系关注方向,即主动和被动之间的关系。康德的关系范畴成为最重要的一个跟外部认知之间的部分,而在关系范畴当中特别强调的其实就是一个互动、互生的关系。在数字技术背景下,万物关系互为主体,因而需要我们在康德关系范畴的基础上,探索出一种新的关系范畴,即在互为主体的互动中,主动性带来的协同新问题。第二个经典组织外的理论基础是整体论,贝塔朗菲的整体论更是启发我们“从外而内”去看待企业与环境之间的关系。当我们意识到“整体大过部分之和”时,组织与组织之间的连接互动带来的新效应让我们感受到无限的可能性。中国学者更容易在数字时代下产生新管理理论,因为西方的管理理论是还原论,而中国的哲学思想是整体论。我们实际上更容易理解数字技术及互联网世界。

第三个影响我们构建组织外协同共生的理论基础源自生物学。从生物学的角度讲,协同共生就是生命的基本形态。在组织“新物种”不断涌现的今天,马古利斯的“共生是进化创新的源泉”“共生是在生物新颖性产生上的一次革命”等论断,以及其在“真核生物起源”问题上的突出贡献——“内共生学说”,则从学科的视角,帮助我们探索了组织内外共生背后的本质规律和演化真谛(Margulis和Sagan, 1997)。

(二)经典理论的时代新启示

整体来看,组织内外的经典理论让我们探寻到提出组织进化的协同共生论的重要理论基础。哈肯关于“协同论”的新世界观、认识论和方法论给我们带来启发,哈肯的协同论认为,无序就是混沌,有序就是协同(鲍勇剑,2019)。尤其是在“序参量”概念的引导下,我们确信可以沿着从“无序”到“有序”转化的关键要素去展开探寻,这是我们理解和开展组织协同共生的理论基础。安索夫的协同定义以及卡普兰和诺顿的组织协同来源带来的协同效应与企业竞争优势,帮助我们理解了组织内部协同共生的本质特征。为了深入探讨组织内部的协同共生机制,我们进行了理论和文献的回溯分析。

学者刚开始探讨企业的协同能力时主要聚焦在企业内部,认为协同是一种企业能力(Day, 1994),它可以内化为组织内部或者个人的经验(Simonin, 1997)。在《协同:数字时代的组织效率的本质》一书中,陈春花和朱丽(2019)围绕组织效率展开研究,探讨了组织内协同共生的管理者行为,并发现组织内协同效率的获取需要责、权、利对等以及进行有效的分工、分权、分利。其他研究者发现,要实现组织内协同需要涵盖战略、文化、技术、结构、运营等方面(Cameron和Quinn, 2011; Dean, 2010; Kast和Rosenzweig, 1972; 弋亚群等,2003;张志学和郑仪,2017)。这些理论和研究为协同共生论的提出提供了坚实的组织内理论基础。

现在诞生出越来越多的天生国际化企业(born global),而该类企业持续成功的核心是建立跨组织边界的柔性价值网络,特别是依靠共生价值观建立起来的网络,价值网络的构建与扩展是影响这些企业长远发展的根本因素。哈肯、安索夫及卡普兰和诺顿提出的三个经典理论都只解决了组织内部的问题,缺乏对数字时代组织外部空间效率来源的讨论。我们开始从组织内部转向组织外部展开探讨,借助于康德的关系范畴去确定新的关系范畴,运用贝塔朗菲的整体论去理解组织内外部共同形成的整体价值,借鉴马古利斯的共生理论去探讨组织共生的关键要素。这三个经典的组织外相关理论基础使我们不断探索并勾勒出数字时代协同共生论的本质——从无序到有序。通过组织外协同共生机制的文献研究,我们发现,随着信息技术使得企业协同能力的范围不断扩大,研究者们也开始关注企业协同能力的外化。

在一些领域已从不同角度探讨组织外部效率的来源,并得到了一些具有启发性的结论、命题或模式。例如,在“从技术创新中获取利润”(profiting from technological innovation)的研究中,动态能力理论提出者Teece指出,关于整合和协同的决策战略是组织获得创新经济回报的重要影响因素(Teece, 1986)。如果创新者要获得超过模仿者的绩效,就需要通过整合协同而获得专有的互补性资产或能力(Teece, 1986)。几乎所有的情景中创新的成功商业化需要与其他能力或资产进行互补,并高度强调了互补资产的战略意义(Teece, 2006)。Teece的研究表明,组织内外的“互补性”或“协同”等都是创新商业化成功的重要影响因素。其他学者也对PFI进行了补充,如Teece(2007)、Jacobides等(2006)拓展相应分析框架,增加了“产业架构”作为创新者获利的关键战略要素。这一类研究者普遍认同,产业架构包括创新者与参与者之间的关系、组织边界等是决定价值创造和利润归属的核心。整体上看,PFI相关研究表明系统整合或协同能力是提高企业从创新中获利能力的重要因素。

在公司治理领域,研究者尤其关注利益相关者层面的问题,组织需与外部利益相关者协同发展成为治理领域的一个共识,要从经济、环境、社会等维度对企业成长进行整体系统思考和设计(Chang等, 2017; Frynas和Yamahaki, 2016; Heath和Norman, 2004;盛亚和鲁晓玮,2021)。如企业社会责任、ESG、公司可持续发展或长期主义、绿色经济等都是企业对外部协同和共生的响应。与利益相关者协同中的契约、合法性、权利差异、社会性趋向等维度会影响企业的生存发展(盛亚和鲁晓玮,2021)。对价值链或价值网的相关研究显示,协同成为企业获得创新绩效与高价值创造的重要来源(Jaradat等, 2017; Todeschini和Cortimiglia, 2020; 汪延明和李维安,2014)。协同能帮助组织建立合法性、降低沟通成本,实现关系承诺、组织间信任和边界突破等,这都能让企业获得来自于组织外部的价值贡献。在最近兴起的生态系统相关研究中,一些研究者也强调,生态系统成员应该是协同演进,组织成员之间需保持高度开放互动性、保持组织学习并共生演化(如,Freixanet等, 2020; Hou和Shi, 2021; 詹小慧等,2016)。这些理论和研究为协同共生论的提出提供了坚实的组织外理论基础。

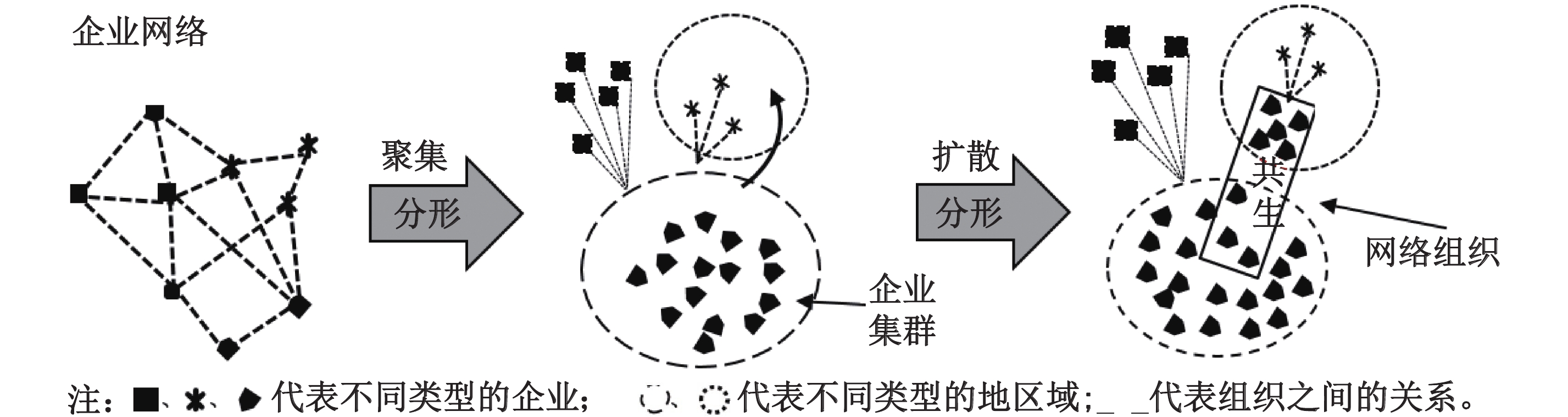

基于以上理论综述和深度分析,我们进一步探索企业进化过程中协同共生的动态演化过程本质及实现过程。主流协同过程观认为,协同就是一个过程,在这个过程中各主体可以超越各自缺陷充分运用主体间协作而共同参与达成建设性解决方案(Kramer, 1990; Roberts和Bradley, 1991)。企业组织从分工演进中出现,因此专业化分工是我们理解组织进化过程中需要关注的重要概念。交易产生于专业化分工,企业间的协作形式和过程,是随着组织内专业化分工和社会生产力的发展,而不断由低级向高级演化的。专业化分形是由企业与企业之间的分工而呈现的,专业化分工在组织间的演化其实就是企业分形过程。企业通过专业化分形产生企业间的网络组织,这种网络组织是企业间协同的结果。企业专业化分形的发展基础是协同效应,演化基础是协同学的支配原理,而质量兼容原理促使网络组织从“无序”态直至发展为“有序”态(朱其忠,2013)。就整个社会有机体的角度而言,专业化分形的过程,是组织在社会范围内由无序向有序转化的过程,具体为组织间关系从传统的交易关系向更高级协作形式演化的社会化过程(图2)。专业化分工会导致混沌现象出现,这种混沌现象贯穿于分工发展的始终,这就要求管理者能够驾驭混沌。混沌的主要特征之一就是轨道的不确定性,取得世界级成就的经济学家杨小凯认为,轨道的不确定性是由“各结构之间局部最优决策的不连续性以及信息和决策之间的相互依赖”,即“一系列的无效分工”导致的。朱其忠(2013)认为生产的社会化过程就是专业化分形的过程,其实质是“把产品的各种加工过程彼此分离开来,划分并独立化为越来越多企业的过程”。

|

| 资料来源:朱其忠. 网络组织共生研究: 基于专业化分形视角[M]. 社会科学文献出版社, 2013. 图 2 企业网络分形的结果 |

专业化分工和专业化分形二者相辅相成:专业化分工促进专业化分形的产生,专业化分形是专业化分工发展到一定阶段的产物;而与此同时,专业化分形促进了专业化分工的深化,具体体现在专业化分形改变了专业化分工所带来的企业间无序状态,通过改变传统企业之间的交易关系产生更高级的合作形式,形成企业间的有序结构使得社会成为一个有机整体(朱其忠,2013)。

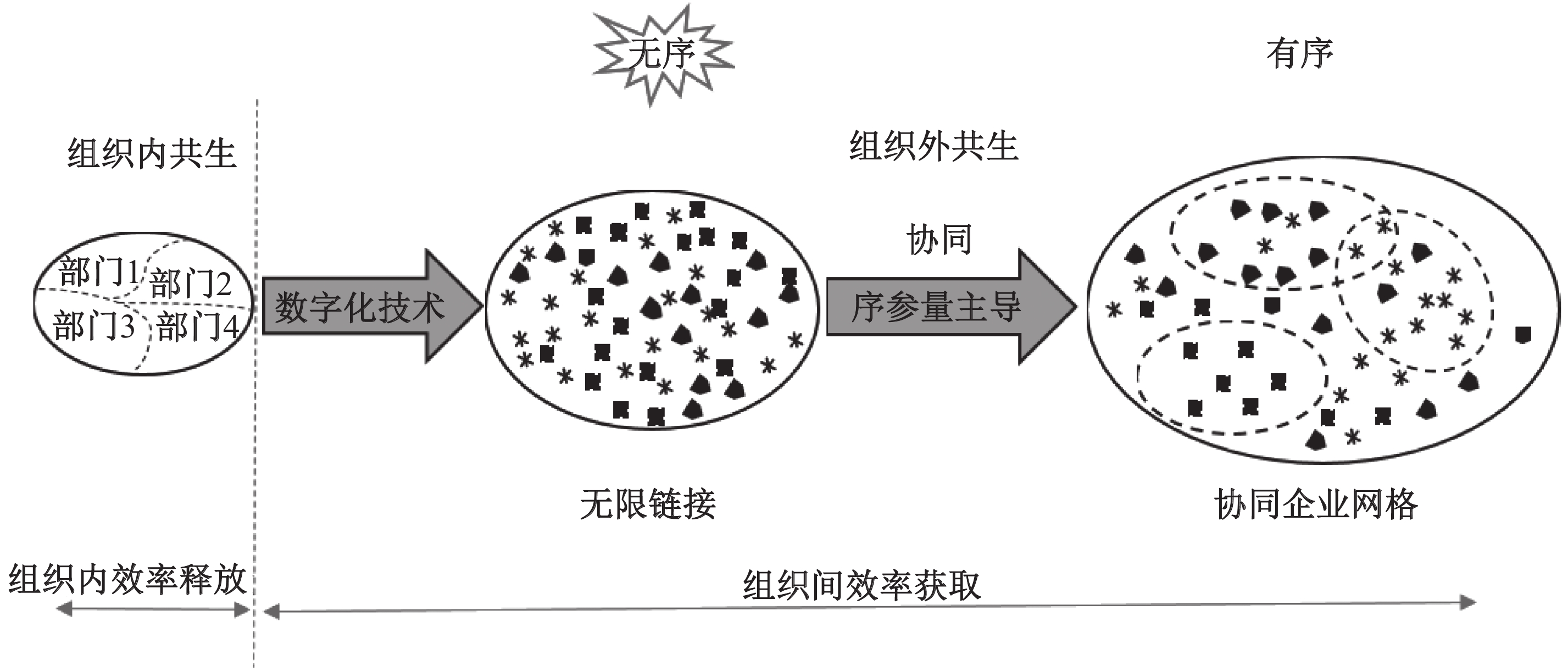

随着专业化分工的发展,企业遵循分形自相似原则,形成与其目标自相似的单元。因此,专业化分工的演化就是一个企业分形的过程,分形结构的特点启发人们采用分形理论构造企业组织,这也是社会化发展的趋势。企业的专业化分形,使得专业化分工带来的企业间无序状态向有序结构转变。从整个社会有机体角度而言,专业化分形就是组织间由简单交易关系向更高级合作关系的演化的,从无序向有序转化的社会化过程,我们认为这是组织在社会整体范围内,遵循协同逻辑呈现共生状态的演化过程,也因此我们得出协同共生示意图(图3)。

|

| 图 3 组织协同共生示意图 |

根据哈肯等的研究,有效协同的本质应该是有序。因而,我们认为,通过掌握在数字技术背景下企业协同共生的“序参量”,有希望从混沌当中建立组织内外“有序”状态,实现企业的协同共生发展。当然,建立完全有序的协同共生状态是一个理想状态。数字技术帮助组织实现了开放性连接,给予员工相当的赋能,也使得组织能时刻与环境发生物质能量交换,这也是企业能从无序走向有序的一个重要基础。在哈肯“协同论”中“序参量”新概念的引导下(哈肯,1988),让我们更加确信我们关于协同共生论的“无序”到“有序”转化的关键要素的探寻,具有不可估量的管理实践价值。共生是一种保持生物多样性,通过多样性的个体之间的多维复杂的交互作用创生新物种,并且实现不断发展的自然进化机理。我们也更确信,在组织情境下,内外共生同样是组织生存发展和演化的本质特征。

数字时代整体论也不再是空洞的概念,而是切切实实可以在运用大数据挖掘和开发中实现的科学方法。我们通过海量的大数据集成和综合,可以将数据碎片聚合成整体,一旦沿着系统运行本质从中探寻和挖掘科学规律时,即可获得数字时代组织所处系统的整体刻画。在数字时代,组织成员间,不再是主客体关系,而是彼此互为主体(陈春花和赵海然,2018;陈春花等,2020)。比如在以前产业链或供应链认知中,会有一家企业是主体,其他成员企业是客体。但在数字时代,链上的成员角色不再是固化的、相互的关系也不再是线性的,而是互为主体、融合发展的(陈春花和朱丽,2019)。这种互为主体的认知关系从传统中国哲学思想中能追溯到,中庸哲学的世界观认为,管理中的一切矛盾元素不仅是对立的,还是共生的(冯友兰,2011)。现在不少学者也开始讨论重塑数字时代万物互为主体的认知(如,陈正府,2021;刘源和李雪灵,2020)。在数字时代万物关系互为主体的情况下,康德的关系范畴启发我们,更应该探索的交互关系应该是,主动性带来的协同价值新问题。基于以往经典理论的指引和对新时代下组织新挑战的思考,激发我们不断进行协同共生理论的深入探索。

(三)协同共生论的基本概念与内涵

经典管理理论研究在为我们带来指引的同时,也让我们意识到数字时代对其理论适用性提出了新的挑战。新兴数字技术领域的原创力量,不断被应用到人类的生活、工作、学习、娱乐、管理等社会核心活动中来,数字化已经遍布人类社会的各个角落。本研究探讨的组织进化的“协同共生论”,是立足于组织领域进行的研究,并在此基础上厘清了其与已有研究的关系,增加了与现有相关理论的关系表述:哈肯的协同学虽然对管理学者有一定的启发,但是囿于其自身复杂的模型处理、抽象的数字符号和语义解读,并没有在管理学领域内得到广泛应用;安索夫虽然完成了哈肯未完成的工作,并将“协同”概念引入管理学,但其关注的更多是规模经济带来的协同效应,但在数字时代范围经济成为引领性力量。卡普兰和诺顿提供的平衡计分卡虽带来更多的新的可能,但是该方法更多被引用于企业内部,组织外部的价值空间被忽略了。

在康德关系范畴的引导下,我们将关注的方向投入到主动与被动关系之间,在数字技术和万物互为主体的时代背景下,我们努力探索新的关系范畴,即在互为主体的互动关系中的协同新问题。在贝塔朗菲的整体论启发下,我们“从外向内”来看待企业与环境之间的新关系。在组织“新物种”不断涌现的时代,马古利斯的内共生学说中,共生进化创新的源泉是生物新颖性产生的一次革命的论断,激发我们探索组织内外共生背后的本质规律和演化真谛。基于DiMaggio(1995)提出的好理论的三个方面加以衡量,即要能覆盖我们看到或测量的世界,尤其在人文社科领域内需要具备启发性,需要具备叙述性即对社会过程的描述,在本研究中我们力图结合以上三个方面进行理论阐述,该原则贯穿本研究的始终。

基于数字时代的高不确定性背景,我们在回顾经典文献的基础上,近距离观察企业实践,归纳领先企业管理实践,探索其新的管理方法。通过深入研究发现,共生单元在组织情景下包含个人、团队、组织、环境四种要素。当共生单元中四种要素内部以及四种要素之间协同共生时,将构成“人—团队—组织—环境”的协同共生体系①。协同共生效应的本质就是通过共生体系的构建来获得协同增效。具体是指,共生体系中的共生单元之间,在序参量的主导下,通过主动协同增效的方式不断动态演化,进而使得协同共生体系实现整体最优。内破“部门墙”,外拓“企业边界”,协同组织内部外部以系统效率共创价值,将成为数字时代企业获取效率的有效途径(陈春花和朱丽,2019)。

组织管理情境下的协同共生是指,共生单元之间通过协同价值预期、协同价值创造、协同价值评价、协同价值分配,不断主动寻求协同增效实现边界内组织成长、跨边界组织成长、系统自进化,进而达到整体最优的动态过程。基于组织内外情境下协同底层逻辑、效率获取、实现方式、序参量等因素间存在的巨大差异,再借鉴马古利斯的内共生理论,我们将协同共生类别分为:组织内共生、组织外共生、组织内外共生三种类型(详见表1)。需要说明的是,尽管数字时代下,组织的边界突破和融合变得更加频繁,甚至在未来组织边界可能会消失、组织会变得完全无界。但为了更好地进行学术对话,我们遵循传统企业研究的逻辑,仍以组织边界为标准划分组织内、组织外及组织内外整体的三种状态。这能帮助我们很好地理解数字时代下现阶段组织内外的管理情境、概念、机制和模式。当然,我们也相信,三种状态的划分未来会逐渐产生一些新的变化和调整。

| 共生类别 | 底层逻辑 | 效率获取 | 实现方式 | 序参量 |

| 组织内共生 | 组织内协同 | 内部效率 | 责权利对等 | 分工、分权、分利 |

| 组织外共生 | 组织外协同 | 外部效率 | 企业价值网络 | 价值、目标、技术、数据、认知/思维 |

| 组织内外共生 | 组织内外协同 | 大系统效率 | 内分工+

外分形 |

内分工(责、权、利对等)、 外分形(价值、目标、技术、数据、认知/思维) |

Sutton和Staw(1995)认为,Kaplan和Merton等学者对于理论的认知是,理论就是对原因质疑的答案。理论是关于现象之间的联系,是关于行为、事件、结构和思想为何发生的故事(Sutton和Staw, 1995)。因此,我们在探索组织理论时,不仅要关注现有理论在解释组织行为现象原因的不足之处并探寻新的解答,同时还要深入解读现象之间的联系,具体包括数字时代与组织相关的行为、事件、结构和思想为什么会发生变化,以及这一系列变化之间的关联关系。因此我们采用组织内共生、组织外共生、组织内外共生的类别来解读数字时代新的组织行为现象;同时,为了说明三者之间的关联关系,用组织内协同、组织外协同、组织内外协同的底层逻辑、三种效率获取方式、三种实现方式和各自发展历程中的序参量进行解读,旨在刻画组织行为、组织结构和组织事件为何发生和其内外的关联关系。

组织内部协同共生是指企业生产、营销、技术、供应以及管理等环节各自创造价值却又协同作战产生整体效应。组织内共生的目标,是通过组织内部协同增效实现边界内组织成长。组织内部协同增效的获得受组织内序参量的控制,组织内的演化结构和有序程度都取决于组织内部的三个序参量——分工、分权、分利。其中,分工是基础,责、权、利对等是组织内协同的关键(陈春花和朱丽,2019),以上三个序参量是组织内绩效的核心来源。在工业时代组织所处环境相对稳定的情况下,组织内进行权、责、利划分是效率获取的重要来源。

组织外部协同共生是指价值网络中的企业由于相互协作,共享资源和能力,获得比作为一个单独运作的企业更大的成长空间。组织外共生的目标,是通过组织外部协同增效实现跨边界组织成长。组织外部协同增效的获得受组织外序参量的控制,组织外部是由“一系列无序的社会化分工”“有序的协同企业网络”构建而成的,由无序到有序的过程,主要取决于五个序参量—价值、目标、技术、数据、认知 / 思维。其中,价值是核心,认知 / 思维是基石,目标决定共生空间的可能性,技术和数据是协同共生的技术保障。今天的组织在更大程度上处于高度不确定的外部环境,组织外部因素的影响已经远远大于组织内部的因素,跨界颠覆、数字平台和数字生态系统的不断涌现,使得组织要有能力通过组织外协同,获取跨越组织边界的更大价值。

组织内外协同共生,是指不同行业、不同领域中的企业通过相互协作共创,创造出原行业或原领域从未有过的新价值。组织内外共生的目标,是通过组织内外协同增效实现系统自进化。除了组织内和组织外的价值共生外,在数字技术与数据贯穿之下,组织内外协同共生的价值,是一个更加需要关注的内容,比如腾讯的AI(人工智能)技术与医生诊断组合在一起获得准确率更高的结果,既帮助了医生,也给腾讯创造了新的价值空间。所以,组织内外协同共生的价值,具有无限想象空间和无限发展的可能性,这也是熊彼特所定义的创新内涵——数字技术与产业融合后的“新组合”。

组织内外共生的新组合,需要“支配组织外部协同增效获取的序参量”与“支配组织内部协同增效获取的序参量”的融合与共生,即决定“外分形”的价值、目标、技术、数据、认知 / 思维序参量被全部保留,成为组织内外大系统效率获取的关键。同时,作为组织内部协同增效获取的序参量的融合,“责、权、利对等”被同步保留下来,进而形成“内分外合”(内分工 + 外分形)的组织内外共生实现方式。只有通过组织内外协同获得大系统效率与新价值空间,才能最终实现更大范围内系统效率与系统价值的自进化。简而言之,当企业遵循“分”的组织内协同逻辑,构建的共生状态将是“组织内共生”,获得的将是组织内效率,追求的是组织内成长;当企业遵循“合”的组织外协同逻辑,构建的共生单元之间的状态将是“组织外共生”,获得的将是组织外效率,追求的是跨边界式成长;当企业遵循“内分外合”的组织内外协同逻辑,构建的共生状态将是“组织内外共生”,将获得的是大系统效率,追求的是大系统自进化与成长。

所以,协同共生是指共生单元通过不断主动寻求协同增效实现边界内组织成长、跨边界组织成长、系统自进化,进而达到整体价值最优的动态过程。综上,我们得出结论:“协同共生论”就是用于引导共生单元实现整体价值最优的理论和方法体系,即通过协同共生效应、架构、管理模型及价值重构关键要素的管理理论和方法,帮助企业获得协同增效实现边界内组织成长、跨边界组织成长、系统自进化,进而达到整体价值最优。

四、基于协同共生论的新管理方法通过管理思想新阶段回顾,我们发现在新的共生型组织发展阶段,不同组织之间是相互合作的关系,且在合作关系中,各组织彼此自主、独立,能基于协同合作进行信息资源共享,并共同激活、共同促进、共同优化,进而获得任意一方无法单独实现的高水平发展。只有在有效协同模式下,组织才能更好地应用新技术、新方法及新商业模式来实现共生型组织中各个成员的成长。我们期望通过重新理解、评价和提出新的管理理论和方法——组织进化的协同共生论,使企业更好地适应数字化生存与发展。当我们立足于如何实现协同共生获得组织内效率、组织外效率和大系统效率的“效率来源探寻”的主题之下寻求可能实现的管理方法时,就开始呈现以下协同共生效应、协同共生架构、协同共生管理模型,以及协同共生价值重构的新管理方法。

(一)协同共生效应

在动荡与巨变的环境之中,无限链接和价值共生的特性促使企业必须寻求协同共生的增效作用,进而帮助企业探寻或获得与环境相适应的能力。所以我们认为在协同共生体系中,整体与部分、竞争关系、共生关系、自组织以及范围经济相关的五个关系命题,是影响数字时代我们重新认知和获取协同效应的关键。因此我们提出五大命题,即整体大于部分之和,竞争关系带来被动增效,共生关系是一种主动增效,自组织带来系统自我进化增效,范围经济更能使企业获得协同共生优势。企业只有理解并善用这五个命题,并尽可能将自身与外部成员组合在一起,达成协同共生,才能提高组织的对于动态环境的适应能力,进而在不确定的数字时代获益。

(二)协同共生架构

企业始终要回答“存在性”与“成长性”这两个根本性的问题。在新技术带来巨大挑战,同时也带来巨大机会的环境中,新型商业模式层出不穷,新兴企业迅速崛起。由此,企业“成长性”遭遇的挑战更为严峻,很多曾经辉煌的企业出现了断崖式的跌落,甚至被快速淘汰出局。这一切都引发我们更加关注一个问题,那就是企业如何在不确定的环境下获得持续成长。从解决这一根本性问题出发,我们提出了协同共生的两个组合维度:赋能和管控维度、内部和外部维度。在获取系统效率与价值的过程中,组织内外的协同共生中以赋能为主,管控为辅;组织内协同要求整体大于部分之和,组合外协同要求企业进行价值扩展,致力为组织外成员共生提供价值,协同共生架构的提出是为了引导和解决组织成长性的问题。在协同共生架构的基础上,我们关注边界内的组织成长和跨边界式共生成长两个重要方面。在汉迪“第二曲线”的启发下(Handy,2015),探索组织外跨边界式共生成长的新引擎,以及由此可能产生无限的可能性与成长空间。

(三)协同共生管理模型

在理解协同共生能够实现增效价值,以及帮助企业获得成长的基础上,我们需要回答协同共生的管理模式是什么?为了回答这个问题,我们从管理行为的视角出发,根据组织行为“情景—人—反应”的基本模式,通过把企业置于数字技术的情境下,关注人们的协同共生意愿与能力,以及相关的反应与变化,我们得出协同共生管理模型(SDAP),即场景(scene)—意愿(desirability)—能力(ability)—过程(process),场景、意愿、能力与过程为协同共生管理模型的四大基本要素。“情景—人—反应”公式来源于华生的行为主义理论,其公式为S-O-R(刺激—有机体—行为反应)。考虑到互联网时代的语境,我们用场景来替代。在SOR理论中,它强调外在环境会影响个体的认知和情感等心理反应,进而影响个体行为(Jacoby, 2002)。在数字时代,人的主体性的作用更加强大。组织场景影响了人的心理机制和行为反应,同时数字技术下人的行为也联合创造并影响了场景。在协同共生管理模型中,需要解决人、资源和管理者三者之间协同一致的关系,让每个人都与工作目标相关,并让员工在组织中感受到意义。只有充分利用数字技术、挖掘相关赋能管理实践并帮助个体形成协同共生意愿及内在动机,人的主动性才能充分激发出来。通过市场权力或合法权威构建组织间关系无法产生真正的协同(Hardy等,2003),因此探寻如何有效达成协同共生路径异常关键。无论是在组织内协同共生场景中还是在组织外协同共生场景中,在协同共生意愿培育和协同共生能力构建的基础上,协同共生管理大体需要遵循“协同共生场景识别→协同共生行为执行与沟通→协同共生绩效评价与关系评估→协同共生价值分配→下一阶段协同共生提升与行为决策”的过程路径。该协同共生管理过程模型与我们在《协同:数字时代组织效率的本质》中提到的协同管理的四环节——协同价值预期、协同价值创造、协同价值评价、协同价值分配一脉相承,同时强调协同共生过程中的赋能、反馈、评价、分配与共同成长。

(四)协同共生价值重构

埃森哲在《2021年技术愿景》报告中指出,在疫情的冲击下,技术加速带来了新的工作和商业模式,创造了新的互动和经验。在6200多位参与调查的商业和技术领导者中,92% 的受访者表示,他们的企业正在紧锣密鼓地进行创新。而且,受访者们认为利用技术架构进行业务创新、构建数字孪生体、普及技术应用、打破边界以及与伙伴共创价值成为企业必须关注的数字技术趋势,尤其是人工智能与企业管理实践进行深度融合,让组织可以参与构建更智能的供应链网络,释放数据作为新生产要素的价值,令组织内外发挥更大的协同效应,使组织本身更专注于业务的战略需求。一些领先企业利用数字技术创造了在组织内外开展协作的新方法,大幅提高了供应链的透明度、分享度、可靠性。深入分析这些显而易见的成效,得益于企业的价值重构,我们称之为“协同共生价值重构”。熊彼特的创新理论为我们理解协同共生价值重构打开了一扇门,帮助我们从创新本身的价值出发去寻找今天企业价值重构的关键影响因素,即决策、边界、链接与平台。虽然数字技术改变了行业边界、组织协同方式,产生了新的共生空间、多主体的价值链接以及平台效应,重构了数字时代下的协同共生价值,但其核心依然是顾客价值创造与价值创新。

五、结论与展望(一)主要结论

传统认知的局限性、传统组织模式的限制与无力,始终敦促着我们要找到解决方案;层出不穷的可能性、新形态组织模式的创造力与活力,持续激发着我们去寻找解决方案。基于管理的实践属性,百年管理理论的演化都是伴随着时代特性解决“效率从哪里来”的问题。数字时代新业态和新商业模式不断涌现,我们需要一种新的意识、新的世界观以及新的方式来重塑组织及其运行模式。因此,我们提出了数字时代组织进化和实践创新理论——协同共生论,本文也是对Alvarez等(2020)号召构建21世纪关于企业的理论的响应。

正如Adner等(2019)对于数字时代挑战资源基础观、企业理论、商业模式和创新等的判断,我们也认为,技术和数据是实现协同共生的核心序参量。大数据、人工智能等数字技术都会对组织边界、商业模式创新产生巨大影响。组织有更多的机会去实现新价值空间获取和生态关系重构。我们也发现,科斯关于企业理论中组织边界由市场交易成本和组织协调成本决定的逻辑发生了一些变化,数字技术使得组织边界突破与相关成本之间的关系变得更深刻和复杂,组织变革可以同时向组织内、外演进。为了更好地应对数字时代对于经典理论的挑战,我们提出协同共生论。在协同共生论中,我们提出了协同共生的效应、架构、管理模型及价值重构关键要素的管理方法。“协同共生论”作为协同逻辑、共生状态的有机融合,将成为探索数字时代新组织管理理论和新管理哲学的一种新的尝试。共生是企业进化与成长的路径,协同是实现共生的机制机理;共生的底层逻辑是协同,不能协同就没有共生;共生是外显状态,协同是底层逻辑。

(2)研究贡献

协同共生论对于管理理论的贡献主要表现在三方面。首先,它是适应数字时代组织进化的新理论范式。当我们尝试性解读数字时代组织面临的新困惑,并试图帮助企业应对效率获取来源转移的新挑战时,我们提出了协同共生论。我们发现,协同是数字时代的效率新来源,共生是组织进化的外部路径体现,数字技术赋能下的协同共生将迎来以往任何时代都未经历过的新价值创造和空前繁荣。其次,它从组织内共生、组织外共生、组织内外共生,三种共生态入手,深入剖析协同共生与价值重构下,组织获得协同增效的内在逻辑、管理模式、框架体系。在协同共生论中,理解和践行的关键是,共生单元间只有实现从“竞争驱动”向“共生哲学”的认知和行动转变(陈春花等,2020),才有可能获得组织内外“协同增效”,真正实现整体最优的协同共生状态。本文对协同共生论的本质、定义、内容和方法进行了全面阐述,并提出了协同共生效应、协同共生架构、协同共生管理模型、协同共生价值重构的管理内容和方法,为丰富和充实协同共生论做了进一步的探索和解读。最后,三种共生态的划分能够让组织更加关注数字时代新的价值空间的释放。在工业时代,组织的价值空间获取主要通过组织内的协同效应产生,依赖于构建有效的组织内共生态结构。数字技术的加速更迭让组织可以打造有效组织外共生态结构与组织内外共生态结构,进而获得原来单个企业、原行业或原领域无法获得的两个新的价值空间,由此,协同共生范式也能够有效回答“彭罗斯管理约束”的困惑。

(3)实践启示

本文的实践启示主要包括以下两个方面。第一,帮助组织管理者拓展和更新数字时代下的管理认知。数字化正在吞噬整个有形的工业世界,我们原先熟悉的世界在数字技术的助力下,产生了非常大的更新和调整。基于数字技术的创新逐渐消除了行业界限与时空边界,企业边界重塑在商业演化过程中不断凸显。例如,海尔用独立、敏捷的“人单合一”“小微”取代传统企业金字塔结构,开启了自进化的历程,在催生海尔自身企业边界重塑的同时,极大地激发了员工的自主需求,让他们将自身报酬、用户价值和企业战略有机结合在一起,实现个体与企业的自组织、共进化。通过边界重塑,海尔已有2 000多个创业小微,3 800多个节点小微和上百家微店,各创业小微结合全球资源形成犹如热带雨林般的“生态系统”,深入全球160多个国家和地区服务全球10亿+用户。这样的调整意味着我们需要超越行业和企业去理解其组织创新内涵,同时也要探索和解决这种调整之后的组织管理模式所面临的新问题,这也是我们不断讨论协同共生议题的基本原因(如,陈春花,2021;陈春花等,2020;陈春花和朱丽,2019;陈春花和赵海然,2018;梅亮等,2021)。本文有利于帮助管理者拓展认知思维,认识到数字技术引领下的边界突破与协同共生的重要意义。

第二,帮助管理者和组织构建协同共生的方法和路径。协同共生论主要探讨处于无限链接空间中的企业组织如何从无序状态转向有序状态,进而构建企业价值网络,并彼此共生和共创价值。协同共生论的功效在于,能够帮助企业探寻在动荡的、不可预测性的环境下,如何通过组织内外的协同共生获得确定性。协同共生论提出了三种共生态结构,即组织内共生、组织外共生及组织内外共生。延续前人如哈肯、泰勒、Kast、Watson、Campbell和Quinn等在组织管理研究的观点和模式,本文认为,需要探讨不同共生态的实现机理、要素与情境条件。具体来说,可以全面分析协同效应的核心逻辑即增效逻辑;通过整合赋能与管控、内部与外部等维度实现共生效应,重塑组织边界内外成长的架构;通过华生主义框架识别协同共生管理的核心要素和过程模型;通过挖掘协同共生价值重构的关键影响因素和情境条件来实现多主体增值。当企业找到影响组织内、组织外及组织内外共生态的哈肯称之为“序参量”的变量时,就可以找到有序化的协同共生的方法和路径。

(3)不足与展望

本研究只是对数字时代组织进化的理论初探,未来并将不断持续完善。无论是企业实践者的探索,还是我们所进行的理论探索,其共同的方向,都是让管理者看到未来的无限可能性。协同共生论的提出虽有利于重塑管理者认知并帮助他们看到未来可能性,但也要认识到现有协同共生论的提出还存在一些不足,主要表现在两个方面,供未来研究参考完善。第一,本文回溯了经典理论并进行了深入的案例研究,但建构理论过程容易受研究者主观想法和能力的影响。未来需要更多研究者站在不同的视角加入到组织协同共生论话题的讨论中,并贡献不同视角的研究结论。第二,本文的主要结论基于六家企业管理实践,其内容效度还需进一步验证。我们选取小米、美的、企业微信、江苏产业技术研究院、致远互联和海尔六家企业的管理实践进行归纳和介绍。这些企业的实践,不仅极大拓展了我们对数字技术的理解,也拓展了我们对管理价值创新的理解,更是我们提出“协同共生论”的实践基础。但所选案例是否足够全面和典型,是否有重要的管理变量未被纳入考量,这值得进一步的深入研究,因而希望未来的研究扩展到更多的案例以验证和扩展协同共生论的相关观点。同时,还可以继续追踪这六个案例验证和完善协同共生论的框架和方法体系。

① 一般意义上,组织关注的协同共生体系,只呈现在部分要素内部或组织间,当在社会范围内形成了人—团队—组织—环境的协同共生体系,其实是一种理想化的社会化大协同。如,当组织1—组织2之间通过协同过程,可以实现二者间的整体大于部分之和,则可以认为组织1和组织2两个共生单元间形成了一个小的协同共生体系。

| [1] | 鲍勇剑. 协同论: 合作的科学-协同论创始人哈肯教授访谈录[J]. 清华管理评论, 2019(11): 6–19. |

| [2] | 陈春花. 价值共生: 数字化时代的组织管理[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2021. |

| [3] | 陈春花, 赵海然. 共生: 未来企业组织进化路径[M]. 北京: 中信出版社, 2018. |

| [4] | 陈春花, 朱丽. 协同: 数字化时代组织效率的本质[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020. |

| [5] | 陈春花, 朱丽, 钟皓, 等. 中国企业数字化生存管理实践视角的创新研究[J]. 管理科学学报, 2019, 22(10): 1–8. |

| [6] | 哈肯 H著, 郭治安译. 信息与自组织[M]. 成都: 四川教育出版社, 1988. |

| [7] | 罗伯特·S. 卡普兰, 戴维·P. 诺顿著, 博意门咨询公司译. 组织协同: 运用平衡计分卡创造企业合力[M]. 北京: 商务印书馆, 2006. |

| [8] | 梅亮, 陈春花, 刘超. 连接式共生: 数字化情境下组织共生的范式涌现[J]. 科学学与科学技术管理, 2021, 42(4): 33–48. |

| [9] | 张志学, 赵曙明, 连汇文, 等. 数智时代的自我管理和自我领导: 现状与未来[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(11): 3–14. |

| [10] | 朱其忠. 网络组织共生研究——基于专业化分形视角[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2013. |

| [11] | Alvarez S A, Zander U, Barney J B, et al. Developing a theory of the firm for the 21st century[J]. Academy of Management Review, 2020, 45(4): 711–716. |

| [12] | Barney J B. Strategic factor markets: Expectations, luck, and business strategy[J]. Management Science, 1986, 32(10): 1231–1241. |

| [13] | Cohen S L, Tripsas M. Managing technological transitions by building bridges[J]. Academy of Management Journal, 2019, 61(6): 2319–2342. |

| [14] | DiMaggio P J. Comments on “What theory is not”[J]. Administrative Science Quarterly, 1995, 40(3): 391–397. |

| [15] | Freixanet J, Rialp A, Churakova I. How do innovation, internationalization, and organizational learning interact and co-evolve in small firms? a complex systems approach[J]. Journal of Small Business Management, 2020, 58(5): 1030–1063. |

| [16] | Greiner L E. Evolution and revolution as organizations grow[J]. Harvard Business Review, 1972, 50(4): 37–46. |

| [17] | Hardy C, Phillips N, Lawrence T B. Resources, knowledge and influence: The organizational effects of interorganizational collaboration[J]. Journal of Management Studies, 2003, 40(2): 321–347. |

| [18] | Heath J, Norman W. Stakeholder theory, corporate governance and public management: What can the history of state-run enterprises teach us in the post-Enron era?[J]. Journal of Business Ethics, 2004, 53(3): 247–265. |

| [19] | Hou H, Shi Y J. Ecosystem-as-structure and ecosystem-as-coevolution: A constructive examination[J]. Technovation, 2021, 100: 102193. |

| [20] | Jacobides M G, Knudsen T, Augier M. Benefiting from innovation: Value creation, value appropriation and the role of industry architectures[J]. Research Policy, 2006, 35(8): 1200–1221. |

| [21] | Kramer R. Collaborating: Finding common ground for multiparty problems[J]. Academy of Management Review, 1990, 15(3): 545–547. |

| [22] | Levitt T. Marketing myopia[J]. Harvard Business Review, 2004, 82(7-8): 138–149. |

| [23] | Morgan-Thomas A, Dessart L, Veloutsou C. Digital ecosystem and consumer engagement: A socio-technical perspective[J]. Journal of Business Research, 2020, 121: 713–723. |

| [24] | Nambisan S. Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(6): 1029–1055. |

| [25] | Penrose E T. The theory of the growth of the firm[M]. Oxford: Oxford University Press, 2009. |

| [26] | Raisch S, Krakowski S. Artificial intelligence and management: The automation–augmentation paradox[J]. Academy of Management Review, 2021, 46(1): 192–210. |

| [27] | Simonin B L. The importance of collaborative know-how: An empirical test of the learning organization[J]. Academy of Management Journal, 1997, 40(5): 1150–1174. |

| [28] | Teece D J. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy[J]. Research Policy, 1986, 15(6): 285–305. |

| [29] | Teece D J. Reflections on “profiting from innovation”[J]. Research Policy, 2006, 35(8): 1131–1146. |

| [30] | Teece D J. Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(13): 1319–1350. |

| [31] | Venkatesh V, Shaw J D, Sykes T A, et al. Networks, technology, and entrepreneurship: A field quasi-experiment among women in rural India[J]. Academy of Management Journal, 2017, 60(5): 1709–1740. |

| [32] | Wang R D, Miller C D. Complementors’ engagement in an ecosystem: A study of publishers’ e-book offerings on amazon kindle[J]. Strategic Management Journal, 2020, 41(1): 3–26. |