2021第43卷第12期

2.暨南大学 广州品牌创新发展研究基地, 广东 广州 510632

2.Guangzhou Brand Innovation and Development Research Base, Jinan University, Guangzhou 510632, China

品牌故事作为企业传递和塑造品牌认知和品牌形象的重要沟通方式,对于满足消费者精神文化需求具有重要作用,受到理论界和实务界的广泛关注。《2020中国美好消费趋势报告》中的数据显示,中国消费者在满足生活和生存的基本需求之上,更看重消费带来的情感和精神满足,试图通过消费实现对美好幸福生活的追求①。为了加强品牌建设,提升消费者幸福,中央广播电视总台在2021年“品牌强国工程”宣传片中呼吁“用品牌承载幸福,用创造成就美好”。越来越多的品牌开始围绕“幸福”讲述品牌故事,以期传递品牌价值和幸福理念,如天猫的品牌广告《祝你双11快乐》、支付宝品牌广告《生活好,支付宝》等。研究表明,幸福作为人类追求的终极目标,能有效影响消费者的态度和行为,如品牌通过幸福主题品牌故事提升消费者品牌福祉,进而提升企业绩效(舒丽芳等,2018)。而归纳已有消费领域的幸福研究发现,学者们对消费者幸福感的探讨集中于快乐论,但快乐并不是衡量幸福的唯一标准,对自我意义的追求和实现更能提升幸福感(Heintzelman和King,2014)。例如,快手展现的历经艰辛实现梦想的“青年回乡奋斗创业”故事,可口可乐打造的实现社会价值目标的“幸福电话亭”“幸福从天而降”故事,通过展现、关怀和尊重生活中的磨难艰辛以及展现实现梦想的喜悦,唤起消费者对自我意义的追求,塑造积极的品牌形象。因此,从品牌建设的发展实践和社会大众对美好幸福生活的渴望可以看出,品牌故事能为提升消费者态度提供有效途径。那么,何种品牌故事能有效提升消费者态度呢,对此有必要进行进一步的探讨。

企业要创作更具价值的品牌故事,首先需要厘清何为幸福。学者对幸福的研究取向主要分为快乐和意义两类:快乐论着重从生活满意度和积极情感方面探索消费者幸福感的影响因素(Alba和Williams,2013),意义论强调幸福不仅仅限于愉悦的情感体验,消极情感体验的意义感知和认知反应也可以使人感到幸福和有价值(Oliver和Bartsch,2011)。然而目前营销领域对幸福感的研究主要集中在享乐主义。虽有学者论述了快乐和意义的区别(杨慊等,2016;Janicke和Oliver,2017),但缺乏对快乐幸福与意义幸福的明确区分以及它们对消费者态度的影响研究(Carnevale等,2018),尤其罕有学者从品牌内涵的传递——品牌故事的角度探讨这两类幸福对消费者态度的影响。

基于以上分析,本文采用叙事传输理论,围绕“幸福”揭示不同类型的品牌故事对消费者品牌偏好和口碑传播意愿的影响。本文通过三项实验主要研究三个问题:何种类型的品牌故事(快乐故事vs.意义故事)更能有效影响消费者品牌偏好和口碑传播意愿?该影响效应是如何发生的,即品牌故事影响消费者态度的作用机理是怎样的?对于不同时间导向的消费者,何种品牌故事类型对于提升消费者态度效果更好,即该效应的作用边界是怎样的?希望通过对以上问题的研究,丰富品牌管理相关理论,并为企业通过品牌故事传达品牌福祉、提升品牌形象提供启示。

二、文献回顾与研究假设(一) 品牌故事与幸福

品牌故事(brand story)指企业以故事的形式向消费者传递品牌背景、品牌核心价值理念和品牌情感,包含故事主题和故事内容两种要素(汪涛等,2011)。研究表明,品牌故事能有效引起消费者关注,使消费者投入更多认知努力与故事互动(van Laer等,2014),不仅可以促使消费者将自我经历与品牌故事结合,强化品牌与消费者的情感联系,使消费者产生积极的品牌态度(Moore和Homer,2008;Granitz和Forman,2015),更能帮助品牌以故事的形式讲述品牌理念,具体化品牌诉求和核心价值,传达品牌价值(Granitz和Forman,2015)。现有品牌故事相关研究主要集中在品牌故事的类型(Hopkinson和Hogarth-Scott,2001;李光斗,2015)、构成要素(McKee和Gerace,2018)和影响作用(Granitz和Forman,2015)三个方面。尽管前人研究发现品牌故事可以有效促进品牌文化传播、提升品牌形象,但是品牌故事的作用主体是消费者,也即品牌故事是否被消费者认同决定了品牌能否建立良好的品牌形象,目前尚缺乏不同品牌故事类型对消费者态度影响的探究。

基于前人的研究发现,故事主题作为品牌故事的构成元素之一,是划分品牌故事类型的主要依据(汪涛等,2011;李光斗,2015)。作为品牌故事的主要主题之一,幸福对消费者态度有着举足轻重的影响。幸福是关于个体渴望达到的最佳心理机能和心理体验的复杂概念,现有学派主要有两大观点:其一是快乐论(hedonism),主要根据快乐的获得与痛苦的规避来定义幸福,强调享乐和舒适,认为幸福是生理或心理需求得到满足后的愉悦感或享乐体验,而追求最大化的享乐与愉悦是人生的终极目标,可称之为“快乐幸福”(杨慊等,2016);其二是意义论(eudaimonia),认为从快乐体验中获得的仅是浅薄的幸福,而自我实现和意义才是个体获得幸福的关键,幸福是个体全心投入到追求自我价值和自我实现的活动过程中所感受到的生命活力和真实存在感(Waterman,1993),是从有目的、有意义的生活中获得的,可称之为“意义幸福”。归纳而言,快乐幸福和积极情感有较大关系,是即时但持续时间较短的幸福;而意义幸福和活动的意义有较大关系,是持续时间较长的幸福。

立足于快乐论和意义论,本文将品牌故事分为“快乐故事”和“意义故事”。快乐故事是以满足消费者的即时享乐为诉求,以积极情感为单一效价的品牌故事,例如,可口可乐公司的“畅爽开怀”短片,阐述畅饮带来的简单快乐故事,鼓励消费者在日常生活中享受快乐;意义故事是以满足消费者自我目标和价值的实现为诉求,包含混合情感效价的品牌故事,例如,可口可乐公司的“世界会更好”短片,阐述信念的意义故事(如,“当一个人选择堕落腐败时,仍有8 000个人愿意无偿献血”“每卖出一件武器的同时,世界上有20 000人在分享可口可乐”),鼓励消费者相信更美好的世界,思考生命的意义。

基于以上分析,消费者作为品牌故事作用效果的核心,引起其关注和提升其态度是品牌故事的意义所在。同时随着社交媒体的发展,口碑传播对消费者购买行为的影响不仅比其他形式的营销更强,也是品牌故事后续影响力和消费者参与的重要内容之一。因此,本研究将围绕“幸福”主题集中探讨品牌故事类型(快乐vs.意义)对消费者品牌偏好及口碑传播意愿的影响作用。

(二) 品牌故事类型对消费者态度的影响

叙事传输理论(narrative transportation theory)指出,个体“沉浸”入故事的过程是整合了注意、情感和意象的独特心理过程(Green和Brock,2000)。其中,故事所引发的情感反应是故事效果的核心成分(Oatley,2002)。与此对应,品牌故事影响消费者态度、传达品牌价值是通过引起消费者注意、叙事处理和情感反应,促进并维持消费者与故事世界的持续互动,进而增强消费者与品牌的关系(Escalas,2004b),影响消费者的品牌评价和分享意愿(Meiselman,2015;Dessart和Pitardi,2019;Kang等,2020)来实现的。相比以积极情感为单一情感的快乐故事,具有混合情感的意义故事能产生更强烈的情感刺激,更能激发消费者情感,并使消费者通过与故事的情感互动产生积极的情感共鸣,从而提升消费者态度。原因如下:

首先,意义故事能比快乐故事产生更强烈的情感刺激:(1)相比快乐故事着重突出正面信息、排除负面信息,意义故事并不回避生活中的消极体验。而负面信息比对等的正面信息更为生动和深刻,具有更好的情感唤醒效果(Hamby等,2015)。(2)负正向情感的转变优于单一效价的情感信息(Carrera等,2010)。相比以展现积极事件为主的快乐故事,意义故事通过一系列面对或克服逆境的事件引发意义重大的改变,情感转变更为剧烈。因此,相比快乐故事,意义故事更能促使消费者逐步感知和回应品牌故事的情感刺激,从而激发消费者的自我情感。

随后,受到品牌故事情感刺激的消费者进入故事情景并感知角色情感,与角色进行情感互动(Nabi和Green,2015),而具有戏剧张力和角色互动性的故事更有助于唤起消费者的认知共情和情感共情(Escalas和Stern,2003)。首先,意义故事具有混合情感。相比以表现积极情感状态为主的快乐故事,意义故事更利于消费者结合自我经验解释故事,将自我代入故事角色,增强情感卷入和反应,加深对品牌故事的理解和浸入,从而能够提升品牌故事的有效性,提升消费者品牌态度(Escalas,2004b;Mukherjee和Dubé,2012)。其次,意义故事与自我目标和意义的实现等积极信息相关。相比以传达享乐诉求为主的快乐故事带给消费者的愉悦感,与自我目标和意义的实现等积极信息相关的意义故事可以让消费者与角色一起体验到故事中有关自我实现的原型,不仅能使消费者从既有的消极思想框架转向可理解和接受信息的积极情感(Dennehy,2001),产生积极的情感共鸣,而且能指导消费者追求幸福,解决生活中的困难和实现目标(李爱梅等,2017),从而能够提升消费者的品牌态度。同时,负向情感向正向情感的转变会促进个体的情感交流和社会分享行为(Berger和Milkman,2012),积极的情感反应也能提升消费者的口碑传播意愿(Botha和Reyneke,2013;Kang等,2020),激发消费者对意义故事的未来参与或重复参与。据此,本文提出假设:

H1:与快乐故事相比,意义故事更能提升消费者的(a)品牌偏好和(b)口碑传播意愿。

(三) 中介效应:叙事传输

根据叙事传输理论,个体“沉浸”入故事并产生情感反应是故事效果的关键(Oatley,2002)。因此,品牌故事影响消费者态度的核心是叙事传输,也即消费者被传输进品牌故事,产生近乎真实的临场感和强烈的情感反应,使得消费者即使退出品牌故事回到现实,其在故事中的某些状态也会延续,并保留与故事一致的态度(Appel和Richter,2010)。在个体依据有利的论据、通过逻辑思考形成观点态度(严进和杨珊珊,2013)的认知加工机制下,即使广告信息能够引发较高的认知流畅性,个体所具有的不一致的知识经验也可能导致反对的态度。而与此不同,叙事传输使消费者受到品牌故事的情感刺激,与故事角色和内容产生情感共鸣并展开联想(van Laer等,2014),从而形成对故事的认可。因此,本文认为品牌故事类型、叙事传输与消费者态度三个变量间存在相应的逻辑关系,也即品牌故事通过叙事传输影响消费者态度。

一方面,相比快乐故事,意义故事叙事传输程度更高。首先,正如前文所言,当消费者受到品牌故事的情感刺激,产生情感共鸣并展开联想时,即发生了叙事传输(van Laer等,2014)。具有混合情感的意义故事能引发更强的情感唤醒和情感刺激(Hamby等,2015),更容易获取消费者的认知资源,维持其注意力(Nabi和Green,2015)。其次,混合情感在日常生活中更为常见,消费者对记忆中消极事件与积极事件的搜索和联想更为简单,混合情感更利于其调动经验解读故事,将品牌故事与自我故事相联系,产生更高程度的共情。最后,相比快乐故事简单的积极情感,意义故事更利于消费者联系个人经验,产生较强的真实感和临场感,使故事角色与品牌间的积极关系转移到消费者与品牌的联系上,促进品牌联结(Escalas,2004b),从而使消费者产生积极的品牌态度,并激发消费者与品牌故事的未来互动或持续互动,提升消费者的口碑传播意愿(Dessart和Pitardi,2019;Kang等,2020)。以积极情感为主的快乐故事则通过回避消极事件、展现具有趣味性和愉悦性的内容实现情感唤醒,激发消费者对愉快经验的联想和回忆,从而将消费者传输进故事之中,所带来的情感刺激和共情程度不及同时唤醒消费者积极情感和消极情感的意义故事,因此叙事传输程度相对较低。

另一方面,叙事传输程度影响消费者态度。当消费者被传输进品牌故事中,也即从现实世界沉浸入故事世界中时,叙事传输程度越高,个体态度和信念改变越大,与故事的内涵越一致(Green,2004)。因此,品牌故事通过叙事传输影响消费者态度,但不同类型的故事叙事传输程度不同,详细而言:

在意义故事的高度传输过程中,由于消费者心理资源高度集中且不希望由于批判故事观点而中断传输状态,因而其批判的能力和动机大大减弱,对意义故事的负面认知反应降低(Escalas,2004a)。而且,叙事传输能增强消费者对故事角色的喜爱和认同,使其模仿和接受角色的行为和态度(Sestir和Green,2010)。同时,对角色或场景的认同和共情体验能够增强消费者的正向认知和积极情感,尤其是意义故事中角色经历挫折后实现自我所表现出的从消极到积极的情感转变(Royzman和Rozin,2006)。

在快乐故事的传输过程中,消费者能够逃避现实中的痛苦,获得积极的情感体验,并产生相关的心理意象。消费者在现实世界和品牌故事构建的虚构世界中体验的总和会传达某一行动的可能结果,由此构建出决策参考框架,使消费者将故事角色的态度和行为转移到现实的产品使用情况中。虽然不管是对于快乐故事的快乐体验还是意义故事奋斗后的自我实现,消费者都会将这种幸福体验转移到品牌上,并期望通过品牌延续这种幸福,从而提升品牌态度,但是由于快乐故事的叙事传输程度相对于意义故事较低,信息抵抗力相对较强,消费者对故事所描绘的快乐场景的浸入度和真实感相对较弱。同时,快乐故事传达的享乐信念和价值不及意义故事所传达的自我实现更能长久震撼个体的内心(陈香等,2019),因此消费者对高度传输的意义故事的情感反应更为一致,态度更为积极。基于此,本文认为意义故事更能提升消费者态度的原因是其能够产生更高水平的叙事传输。据此,本文提出假设:

H2:叙事传输在品牌故事类型与消费者态度的关系中发挥中介作用。

根据口碑传播意愿相关研究,关系强度会影响消费者的网络口碑传播意愿(Bone,1992),因此,消费者与品牌的关系联结越强,其网络口碑传播意愿越强。企业通过品牌故事把品牌形象和理念传递给消费者,培养消费者的品牌情感,使其在购买商品或服务之前根据对品牌的认知与感知形成偏好。因此,消费者的品牌偏好会在一定程度上影响消费者对品牌故事的口碑传播意愿。据此,本文提出以下假设:

H3:叙事传输中介品牌故事类型对消费者口碑传播意愿的影响,叙事传输通过品牌偏好影响消费者口碑传播意愿。

(四) 调节效应:时间导向

时间导向(temporal orientation)是个体在时间维度上的方向指向性,可分为过去导向、现在导向和未来导向,三者可同时存在,但只有一种占主导地位(Zimbardo和Boyd,1999)。根据时间解释水平理论(temporal construal theory),人们对低水平解释的理解价值随时间下降,对高水平解释的理解价值随时间增加(Trope和Liberman,2010)。与之相应,消费者对快乐故事与意义故事的理解水平和偏好随时间感知而变化(Kim等,2014):叙事传输是一个匹配的过程,消费者故事与品牌故事紧密联系,消费者把故事信息与其记忆中的事件进行匹配,解读品牌故事,并通过品牌消费建立自我故事(Cooper等,2010)。当消费者的时间导向与故事信息高度匹配时,消费者更容易展开联想并构建自我叙事,调用个人经验的程度更高,对故事的理解程度也更高,更容易代入角色、浸入故事。

现在导向的消费者,更倾向于解读低解释水平信息(Wong和Wyer,2016),相比传达目的和意义的意义故事(George和Park,2016)带来的复杂抽象的高解释水平信息,传达即时的感觉和情绪、与目的感相关性较低的快乐故事带来的简单、具体的低解释水平信息更容易被现在导向的消费者解读和共情。而未来导向的消费者倾向于解读高解释水平的信息,关注与个人成长和目标相关的信息(Wong和Wyer,2016),因此,相比以满足消费者即时享乐为诉求的快乐故事,以满足消费者自我目标和价值实现为诉求的意义故事更利于其进行叙事加工,且利于其通过心理时间旅行,积极地、战略性地获取难忘的体验作为个人成长和生命历程的里程碑(Keinan和Kivetz,2011)。同时消费者通过对抽象信息的解读将自我定位到曾经经历过的事件来重新体验自己的过去,或者定位到未来某个事件来预先体验未来(杨丽珠等,2013),形成连贯的生活叙事,增加对生命意义的感知,产生情感共鸣。

可见,未来导向的消费者倾向于解读较高解释水平的信息,关注与个人成长和目标相关的信息,能够更积极地看待品牌故事中的负价情感信息以及未来的正面结果,与意义故事匹配更利于叙事传输;现在导向的消费者则倾向于解读较低解释水平的信息,回避负价情感,追求当下积极情感,与快乐故事匹配更利于叙事传输。据此,本文提出假设:

H4:消费者时间导向在品牌故事类型与消费者态度的关系中起调节作用。

H4a:相比现在导向的消费者,意义故事(vs.快乐故事)更能提升未来导向消费者的叙事传输,进而使其产生更强的品牌偏好和口碑传播意愿;

H4b:相比未来导向的消费者,快乐故事(vs.意义故事)更能提升现在导向消费者的叙事传输,进而使其产生更强的品牌偏好和口碑传播意愿。

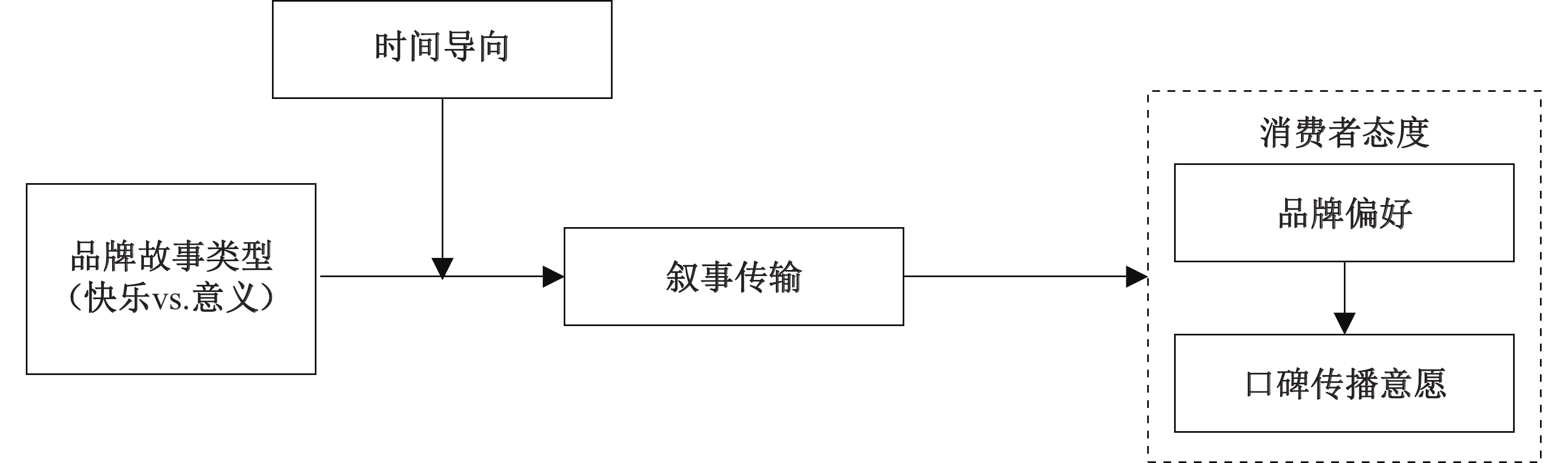

综上所述,本文的研究框架如图1所示。

|

| 图 1 概念模型图 |

(一) 实验一:品牌故事类型对消费者态度的影响

实验一的目的是检验“与快乐故事相比,意义故事更能提升消费者态度”及叙事传输发挥的中介作用,即检验假设H1、H2和H3。

1. 前测

本次前测的目的是选择合适的实验产品并编制实验材料。为排除产品品类的影响,本文参考Voss等(2013)和姚卿等(2015)对享乐品和实用品的测量研究中的产品,首先对20名在校生进行访谈,获得了8种(4组)提及率较高的产品作为备选的实验刺激物,随后招募44名参与者对产品的品类进行评分(N男=24,M年龄=21.86)。评分结果显示不同品类存在显著差异(T=18.550,p<0.01),红酒(M=6.00)、巧克力(M=5.14)、咖啡(M=4.39)、电子游戏(M=5.57)更具有享乐品属性,休闲鞋(M=2.02)、电池(M=1.41)、笔记本(M=1.93)、中性笔(M=1.41)更具有实用品属性。在此基础上,为加强内部有效性,实验一选择红酒作为享乐品并虚拟了品牌“伊葡”,原因是大学生对红酒接触较少,利于排除产品卷入度或需求差异等因素造成的混淆影响。本实验以图文形式呈现一组字数相近、图片相同、标题相同、产品特征相同的品牌故事,通过操纵文本讲述不同幸福诉求主题的品牌故事。如,在快乐故事中,“唤醒舌尖的味蕾,醇香慢慢融入身体;忘却生活的烦恼,享受幸福的味道”强调产品的感官刺激,表达对消极情感的回避和对享乐体验的追求;在意义故事中,“汗水浇灌收获,实干笃定前行;久经陈酿的一生,成就幸福的味道”则强调接受消极情感,表达对意义和自我实现的追求。

前测事先让50名不参与正式实验的被试参与,告知其将参与一项消费者阅读理解能力调查,并将其随机分为2组(快乐vs.意义),所有被试均不知道所拟品牌及品牌故事,4名被试未通过注意力检测而被剔除,获得有效被试46名(N快乐=22,N意义=24,男性占比32.6%)。被试在阅读实验材料后,完成对品牌故事快乐和意义感知(Waterman,1993;Diener,2009)以及情感效价(Watson等,1988)的评分,评分均采用李克特7级量表。数据结果显示,品牌故事操纵成功,对品牌故事的享乐感知,快乐组显著高于意义组[M快乐=5.712 vs. M意义=3.201, F(1, 44)=102.121, p<0.001];对品牌故事的意义感知,意义组显著高于快乐组[M快乐=3.560 vs. M意义=5.500, F(1, 44)=−46.360, p<0.001]。情感感知结果显示,对消极情感的感知,意义组显著高于快乐组[M快乐=2.391 vs. M意义=4.092,F(1,44)=31.338, p<0.001];对积极情感的感知,两组无显著差异[M快乐=4.309 vs. M意义=4.696, F(1,44)=2.084, p=0.156]。由此表明,意义组与快乐组积极情感无显著差别,意义组消极情感显著高于快乐组,也即意义故事在表达积极情感的同时也表达消极情感。实验材料将用于实验一。

2. 正式实验

(1) 实验设计

实验一采用品牌故事类型(快乐vs.意义)单因素实验设计,通过在线填写问卷的方式完成。实验正式开始前告知被试将参与一项广告效果评估调查,被试被随机分为2组,在阅读相应品牌故事后填写品牌偏好、口碑传播意愿、叙事传输、操纵检验、调查目的等量表,最后获得有效问卷84份,各组样本容量为42。

(2) 变量测量

实验一的变量均借鉴已有成熟量表进行测量。品牌偏好的测量(陈香等,2019)包含2个题项:①您喜欢这个品牌吗?②在故事中的品牌与竞争者的品牌其他情况都类似的情况下,您是否会因为这个故事而对这个品牌有所偏好?Cronbach’s α=0.904。口碑传播意愿的测量(Zeithaml等,1996)包含4个题项:①我想与人们谈论这个品牌;②我愿意把这个品牌故事告诉我周围的人;③我愿意向亲人和朋友推荐该品牌;④我愿意向征求我建议的人推荐该品牌。Cronbach’s α=0.934。叙事传输的测量(Escalas,2004a)共3个题项:①我感觉自己沉浸在这个品牌故事中;②当我想到这个品牌故事的时候,我能轻易描绘其所呈现的事件;③我可以把自己置身故事所描绘的情境之中。Cronbach’s α=0.929。品牌故事熟悉度的测量采用2个题项:①您以前是否知道这个品牌?②您以前是否看过这个故事?操纵检验采用2个题项:这个故事让我联想到生活中悲伤但有意义/享受和快乐的时刻。

(3) 数据分析与结果

操纵检验数据结果表明,被试均不知道所拟品牌及故事,虚拟品牌构建成功。单因素方差分析结果显示,对品牌故事的快乐感知,快乐组显著高于意义组[M快乐=4.67 vs. M意义=3.88, F(1, 82)=6.655, p=0.012];对品牌故事的意义感知,意义组显著高于快乐组[M快乐=3.17 vs. M意义=4.79, F(1, 82)=22.468, p<0.001],品牌故事类型操纵成功。

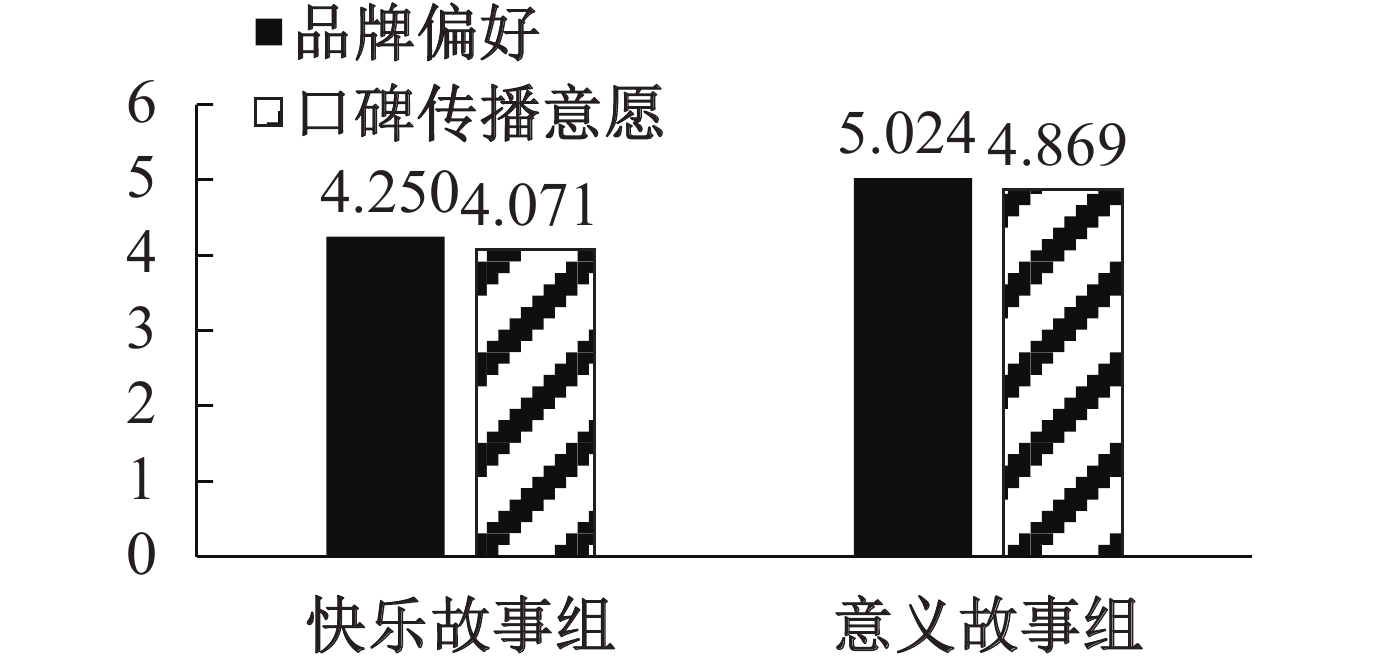

假设检验结果如图2所示,单因素方差分析结果显示,品牌故事类型对消费者品牌偏好和口碑传播意愿的影响效应显著,意义组的品牌偏好[M快乐=4.250, SD=1.289 vs. M意义=5.024, SD =1.174,F(1,82)=8.275, p=0.005]和口碑传播意愿[M快乐=4.071, SD= 1.127 vs. M意义=4.869, SD =1.106, F(1,82)=10.720, p=0.002]均显著高于快乐组,假设H1得到支持。

|

| 图 2 品牌故事类型对消费者态度的影响差异 |

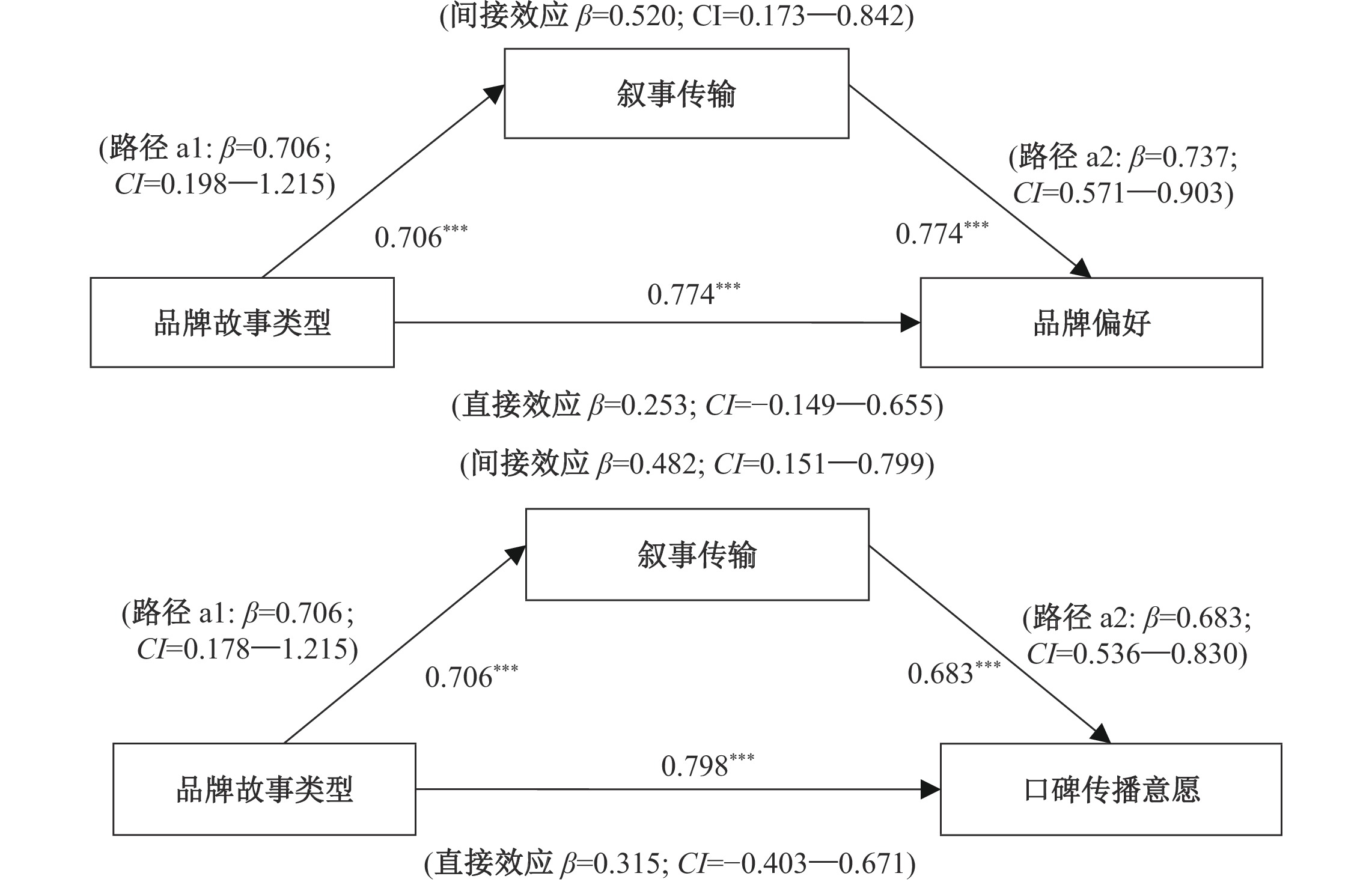

以叙事传输为因变量,进行单因素方差分析发现,意义组的叙事传输感知显著高于快乐组[M快乐=4.437, SD=1.253 vs. M意义=5.143, SD=1.085, F(1,82)=−7.631, p=0.007]。进一步采用bootstrapping (process model 4)对叙事传输进行中介效应分析,结果如图3所示。样本量选择为5 000,在95%置信区间下,在品牌故事类型与品牌偏好(LLCI=0.173, ULCI=0.842)、口碑传播意愿(LLCI=0.151, ULCI=0.799)的关系中,结果显示区间均不包含0,且起完全中介作用,表明叙事传输的中介效应显著,假设H2得到支持。

|

| 注:路径系数为非标准化系数;*表示在0.05水平上显著相关,**表示在0.01水平上显著相关,***表示在0.001水平上显著相关。 图 3 实验一中介作用分析 |

通过bootstrapping(process model 4)对品牌偏好的中介作用进行分析,样本量选择为5 000,在95%置信区间下,品牌偏好在叙事传输与消费者口碑传播意愿之间的中介检验结果没有包含0 (LLCI=0.1463,ULCI=0.5961),表明品牌偏好的中介效应显著,中介效应大小为0.3424。在控制了中介变量(品牌偏好)后,叙事传输对消费者口碑传播意愿的直接影响显著(直接效应 β=0.3477, LLCI=0.1633, ULCI=0.5322),表明品牌偏好在叙事传输对消费者口碑传播意愿的影响中发挥部分中介作用,验证了假设H3。

(二) 实验二:框架性视角下时间导向的调节作用

实验二的目的是进一步验证假设H1、H2和H3,并初步验证假设H4,通过操纵消费者时间导向,检验消费者时间导向在品牌故事类型与消费者态度之间的调节作用。

1. 前测

本次前测的目的是检验实验材料和时间导向操纵的有效性。品牌故事设计参考了Carnevale等(2018)的研究并加以改进。为了排除产品类型的影响,增强实验的外部效度,本实验虚拟了实用品文具品牌“秉彩”,以图文方式呈现一组字数相近、产品特征相同、标题同为《绘出幸福》的品牌故事。为了排除实验一中拟人化语言风格的影响,实验二中没有采用修辞语言,两组故事都结合小学生“小琪”的经历,描述“秉彩”公司发起的“绘出幸福”项目:改造旧教室,配备硬件设施和用品,引入美育课程,丰富儿童的学习生活。快乐故事中,小琪梦想成为一名画家,带给大家快乐,项目的实施帮助她在校园学习中享受到更多乐趣;意义故事中,小琪梦想成为一名教师,通过知识改变命运,让家乡不再落后,让家人过上幸福生活,该项目丰富了她的学习生活,提升了她的综合素质。

营销情境中的时间导向主要基于时间解释水平理论来进行操纵(刘红艳等,2012;Spassova和Lee,2013;Zhao等,2014;Lim等,2015),可以是一种人格特质,也可以是由情境因素启动的偶发性情绪(王涛等,2011)。因此,实验二借鉴Mogilner等(2012)的研究,采用改编的句子整理任务,操纵被试的时间导向(Mogilner等,2012)。在任务中,被试必须从给出的5个词语中选出4个进行排序,使之成为一个语法正确的句子,共11组。时间导向的词语从LIWC中文版(中文语词分析类别总表)中筛选获得。完成句子整理任务之后,被试将看到一幅表示未来/现在导向的图片,并从刚才整理的句子中选择4句符合图片寓意的句子。时间导向的操纵材料与品牌故事随机呈现。

本次前测事先让50名不参与正式实验的被试参与,告知其将参与消费者阅读理解能力调查,并将其随机分为2组(快乐vs.意义),有效被试48名(N快乐=23,N意义=25)。除了增加时间导向(Shipp等,2009)的操纵检验,实验方法和量表设计同实验一。品牌故事类型操纵成功,对品牌故事的享乐感知,快乐组显著高于意义组[M快乐=5.290 vs. M意义=3.473,F(1, 46)=38.240, p<0.001];对品牌故事的意义感知,意义组显著高于快乐组[M快乐=4.232 vs. M意义=5.653,F(1,46)=23.313,p<0.001]。情感感知结果显示,对消极情感的感知,意义组显著高于快乐组[M快乐=2.496 vs. M意义=4.004,F(1,46)=49.204,p<0.001];对积极情感的感知,两组无显著差异[M快乐=4.726 vs.M意义=4.624,F(1,46)=0.152,p=0.698]。时间导向操纵成功[M现在=3.630 vs. M未来=5.180,T(1, 35.33)=−3.984,p<0.001]。同时,所有的被试均不知道所拟品牌及故事,排除了品牌熟悉度的影响。

2. 正式实验

(1) 实验设计

正式实验采用2(故事类型:快乐vs.意义)×2(时间导向:现在vs.未来)实验设计,通过在线填写问卷的方式完成。同样告知被试将参与广告效果评估调查,让被试在完成时间导向操纵后阅读相应品牌故事,然后填写品牌偏好、口碑传播意愿、叙事传输、操纵检验、调查目的等量表,变量测量同实验一,最后获得有效问卷267份(为方便统计,用数字定义各组:快乐=1,意义=2,现在=1,未来=2),各组样本容量为:N11=65,N12=67,N21=66,N22=69。

(2) 数据分析和结论

操纵检验数据结果表明,被试均不知道所拟品牌及故事,虚拟品牌构建成功。单因素方差分析结果显示,对品牌故事的快乐感知,快乐组显著高于意义组[M快乐= 5.05 vs. M意义=3.95,T(1, 262.875)=6.010, p<0.001];对品牌故事的意义感知,意义组显著高于快乐组[M快乐=3.98 vs.M意义=4.96,T(1, 265)=−5.380, p<0.001]。时间导向操纵成功[M现在=3.687 vs. M未来=5.106, F(1, 265)=84.727,p<0.001]。

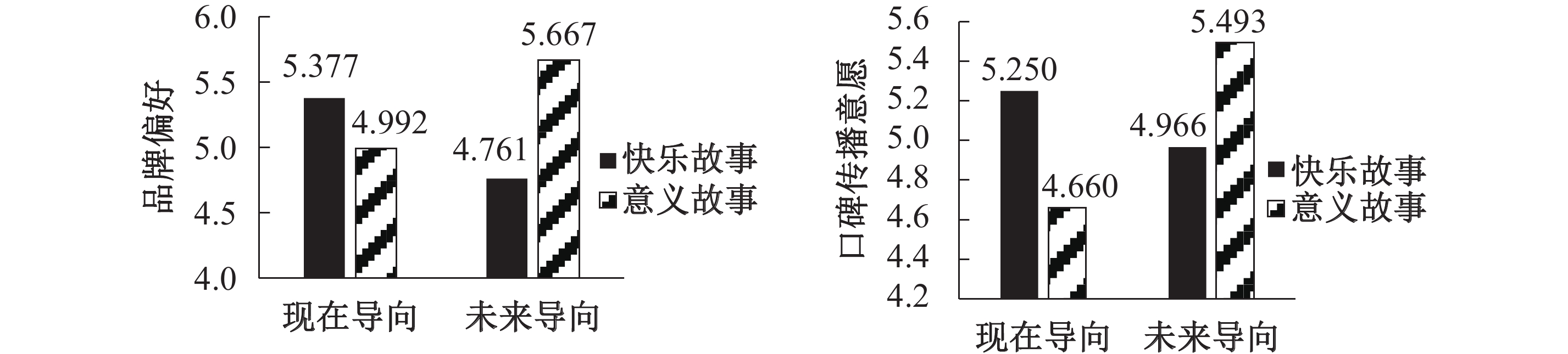

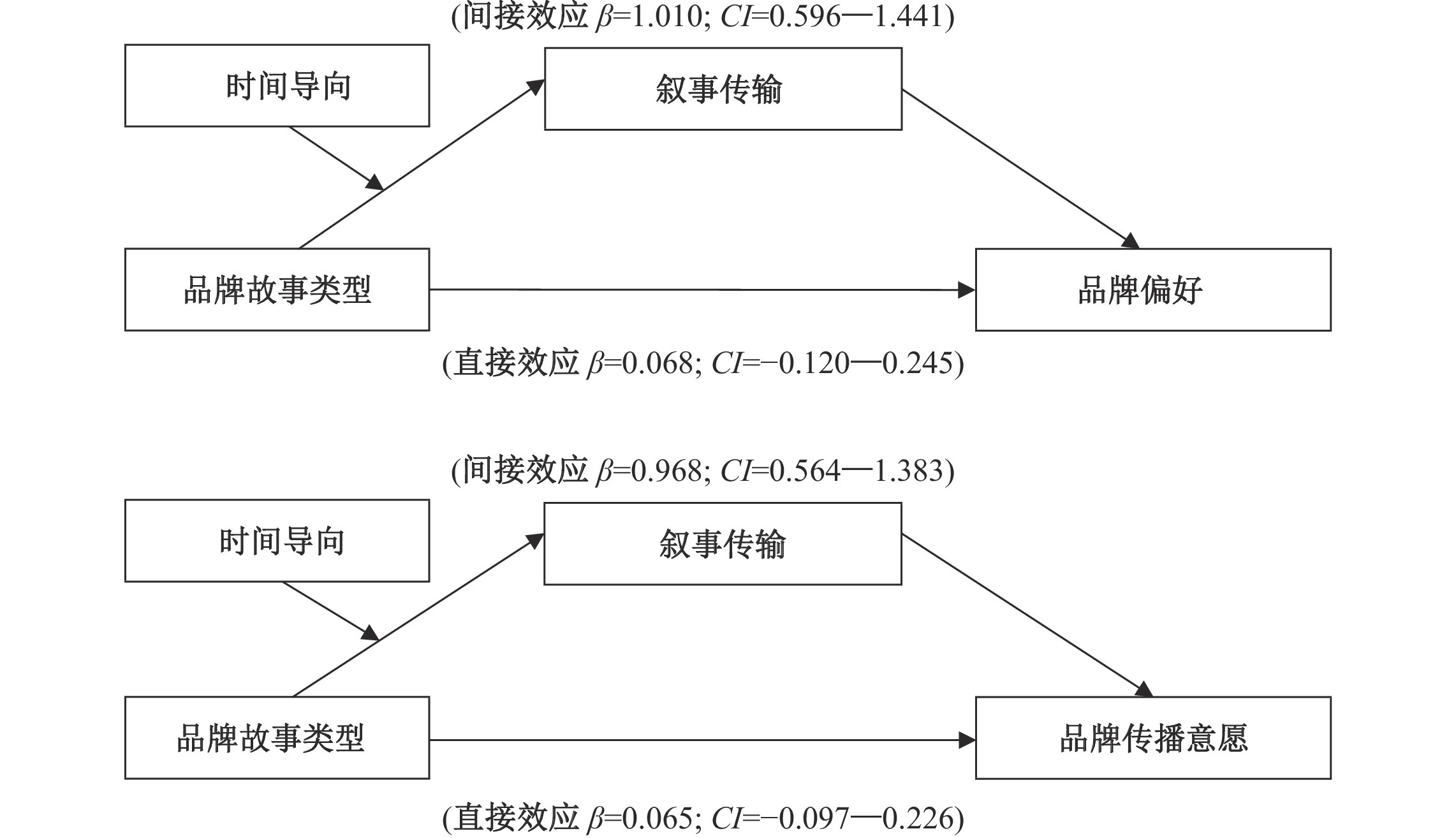

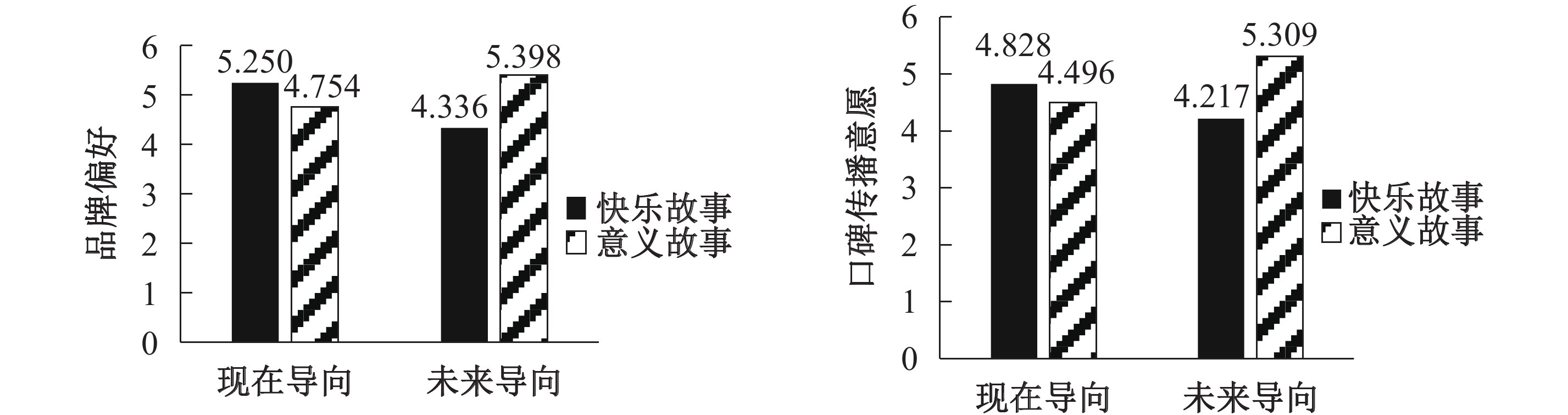

假设检验结果如图4所示,品牌故事对品牌偏好[F(1, 263)=4.325,p=0.039]和口碑传播意愿[F(1, 263)=4.086,p=0.04]的主效应均显著,再次验证了假设H1。品牌故事类型和消费者时间导向对品牌偏好[F(1, 263)=26.517, p<0.001]和口碑传播意愿[F(1, 263)=16.943,p<0.001]的交互作用均显著,对于现在导向消费者,快乐故事更能提高品牌偏好[F(1,130)=11.96, p=0.001; M11=5.377, SD11=0.839 vs. M21=4.992, SD21=1.138]和口碑传播意愿[F(1, 130)=9.37,p=0.002; M11=5.250, SD11=0.925 vs. M21=4.660, SD21=1.333];对于未来导向消费者,意义故事更能提高品牌偏好[F(1, 133)=14.72, p<0.001;M12=4.761, SD12=1.204 vs. M22=5.667, SD22=0.860]和口碑传播意愿[F(1, 133)=7.72,p=0.006; M12=4.966, SD12=1.039 vs. M22=5.493, SD22=1.087]。假设H4a和H4b得到支持。

|

| 图 4 实验二品牌故事类型与消费者时间导向交互对消费者态度的影响 |

进一步采用bootstrapping (process model 7)分析消费者时间导向的中介调节作用,结果如图5所示。样本量选择5 000,在95%置信区间下,消费者时间导向通过叙事传输有效地调节品牌故事类型和消费者品牌偏好(LLCI=0.564, ULCI=1.383)及消费者口碑传播意愿(LLCI= 0.596, ULCI=1.441)之间的关系,区间均不包含0,假设H2和H4得到支持。

|

| 图 5 实验二调节中介分析 |

通过bootstrapping(process model 4)对品牌偏好在叙事传输和口碑传播意愿之间的中介效应进行检验,样本量选择5 000,在95%置信区间下,品牌偏好在叙事传输与消费者口碑传播意愿的关系中的中介检验结果没有包含0 (LLCI=0.236, ULCI=0.460),表明品牌偏好的中介效应显著,中介效应大小为0.348。在控制了中介变量(品牌偏好)后,叙事传输对消费者口碑传播意愿的直接影响显著(LLCI=0.362, ULCI=0.601),表明品牌偏好在叙事传输对消费者口碑传播意愿的影响中发挥部分中介作用,验证了假设H3。

实验二不仅为假设H1、H2、H3的成立提供了新证据,且排除了产品类型的潜在影响,检验了假设H4,即时间导向影响品牌故事的叙事传输程度,进而影响消费者的品牌态度。实验二通过实验研究设计操纵消费者时间导向,为了更明确消费者时间导向的调节作用,进一步严格控制可能的干扰变量,实验三将采用不同的实验设计检验时间导向的调节作用。

(三) 实验三:人格特质视角下时间导向的调节作用

实验二初步验证了时间导向的调节作用,但考虑到中国文化是一种男性气质占主导的文化,即社会文化体现坚强自信、追求成功以及获得财富的男性特点(Hofstede,1980),可能会对消费者态度产生影响,为了进一步检验调节效应的稳健性,排除认知流畅性和男性/女性气质的干扰,实验三进行了进一步验证。

1. 前测

本次前测的目的是检验实验材料操纵的有效性。为了排除产品类型和传播方式的影响,增强实验的外部效度,实验三采用新的实验情境,选择实用品休闲鞋作为刺激材料,原因是不同年龄阶层的被试对休闲鞋的熟悉度和需求较为一致,利于排除产品卷入度等因素的混淆影响。本实验虚拟了休闲鞋品牌“沃克”,以视频方式呈现一组字数相近、音频相同、视频相同、标题同为《走出去》的品牌故事,通过操纵文本表达不同的幸福主题:快乐故事鼓励人们走出一成不变的生活,放下烦恼,去发现和享受生活的美好,如“走向幸福与欢愉,走出去,去遇见、去发现,感受美好与喜悦”;意义故事则鼓励人们走出舒适圈,接受生活中的挑战,拼搏奋斗,如“向梦想与自由,走出去,去挑战、去实现,去收获成就与喜悦”。

前测事先让36名不参与正式实验的被试参与,告知其将参与一项消费者阅读理解能力调查,并将其随机分为2组(快乐vs.意义),所有的被试均不知道所拟品牌及品牌故事,4名被试未通过注意力检测而被删除,有效被试35名。实验方法和量表设计同实验一。品牌故事操纵成功,对品牌故事的享乐感知,快乐组显著高于意义组[M快乐=5.667 vs. M意义=3.120, T(1,22.115)=6.919,p<0.001];对品牌故事的意义感知,意义组显著高于快乐组[M快乐=3.922 vs. M意义=5.556, T(1,33)=−3.978, p<0.001]。情感感知结果显示,对消极情感的感知,意义组显著高于快乐组[M快乐=2.518 vs. M意义=4.972,T(1,33)=−7.320,p<0.001];对积极情感的感知,两组无显著差异[M快乐=4.865 vs. M意义=4.933,T(1,33)=−0.252,p=0.300]。由此表明,意义故事在表达积极情感的同时也表达消极情感。

2. 正式实验

(1) 实验设计

正式实验采用2(故事类型:快乐vs.意义)×2(时间导向:现在vs.未来)实验设计,依据被试时间导向的测量结果将其分为现在导向组和未来导向组(N现在=121,N未来=120)。实验开始前,被试被告知将参与一项消费者阅读理解能力与广告效果评估调查,并被随机分为2组(快乐vs.意义),除被试需首先填写时间导向量表外,实验方法及测量同实验一,获得有效问卷241份(N快乐=119,N意义=122)。

(2) 变量测量

实验三的变量均借鉴已有成熟量表进行测量。时间导向的测量采用Shipp等(2009)编制的时间关注点量表(temporal focus scale,TFS),其中描述现在和未来的题项各4个。参照刘馨元和张志杰(2016)的研究,根据被试的时间导向得分将其分为现在导向组(现在题项均分>4)和未来导向组(未来题项均分>4)。现在导向组在现在题项上的总分(19.157±2.017)显著高于未来导向组(13.675±1.615),T(1, 228.863)=23.303,p<0.001。未来导向组在未来题项上的总分(18.475±1.489)显著高于现在导向组(13.769±1.328),T(1, 239)=−25.901,p<0.001。性别气质的测量借鉴霍夫斯泰德的文化调查问卷(2013)和漆新贵(2013)的研究量表,共5个题项(Cronbach’s α=0.718):对我来说,“工作有保障/高收入”“他人的关怀与和谐的人际关系/金钱与物质成就”“生活品质/他人认可”“舒适的工作环境/工作的提升”更重要,并包含一个反向计分题项,即不论是男性还是女性,表现柔弱都是能接受的。被试对每个题项进行打分,以5个题项的平均分作为其男性气质得分,分值越高表明男性气质越强,并以中位数4为界确定男性气质组和女性气质组。认知流畅性的测量借鉴张广宇和张梦(2016)翻译的Lee和Aaker(2004)的认知流畅性量表,共3个题项(Cronbach’s α=0.815)。品牌偏好(Cronbach’s α=0.85)、口碑传播意愿(Cronbach’s α=0.876)、叙事传输(Cronbach’s α=0.886)、品牌故事熟悉度、操纵检验题项同实验一。

(3) 数据分析与结果

操纵检验数据结果表明实验操纵成功。单因素方差分析结果显示,对品牌故事的快乐感知,快乐组显著高于意义组[M快乐=4.345 vs. M意义=4.032,T(1, 224.306)=8.095,p<0.001];对品牌故事的意义感知,意义组显著高于快乐组[M快乐=4.134 vs. M意义=5.246,T(1,239)=−6.648,p<0.001]。

假设检验结果如图6所示,品牌故事类型对品牌偏好[F(1, 237)=5.019, p= 0.026]和口碑传播意愿[F(1, 237)=10.005,p=0.002]的主效应均显著,再次验证了假设H1。品牌故事类型和消费者时间导向对品牌偏好[F(1,237)=38.012, p<0.001]和口碑传播意愿[F(1, 237)=35.056, p<0.001)的交互作用均显著,对于现在导向消费者,快乐故事更能提高其品牌偏好[F(1, 117)=7.56, p=0.006; M11=5.250, SD11=0.860 vs. M21=4.754, SD21=1.237]和口碑传播意愿[F(1, 117)=3.92,p=0.049;M11=4.828,SD11=1.001 vs.M21=4.496, SD21=1.069];对于未来导向消费者,意义故事更能提高其品牌偏好[F(1, 120)=35.34, p<0.001;M12=4.336, SD12=0.865 vs. M22=5.398, SD22=0.889]和口碑传播意愿[F(1,120)= 41.04, p<0.001;M12=4.217,SD12=0.786 vs. M22=5.309,SD22=0.836]。假设H4a和H4b得到支持。

|

| 图 6 实验三品牌故事类型与消费者时间导向交互对消费者态度的影响 |

进一步采用bootstrapping (process model 7)分析消费者时间导向的中介调节作用。样本量选择5 000,在95%置信区间下,消费者时间导向通过叙事传输有效地调节品牌故事类型和消费者品牌偏好(LLCI=0.559,ULCI=1.340)及口碑传播意愿(LLCI= 0.524, ULCI=1.231)之间的关系,结果显示区间均不包含0,假设H2和H4得到支持。通过bootstrapping(process model 4)对品牌偏好在叙事传输和口碑传播意愿之间的中介效应进行检验,样本量选择5 000,在95%置信区间下,品牌偏好在叙事传输与口碑传播意愿的关系中的中介检验结果没有包含0(LLCI=0.011,ULCI=0.341),表明品牌偏好的中介效应显著,中介效应大小为0.177。在控制中介变量(品牌偏好)后,叙事传输对消费者口碑传播意愿的直接影响显著(直接效应 β=0.198, LLCI=0.005, ULCI=0.390),表明品牌偏好在叙事传输对消费者口碑传播意愿的影响中发挥部分中介作用,验证了假设H3。

以认知流畅性为中介变量,进行有调节的中介检验(process model 7),样本量选择5 000,结果显示,在95%置信区间下,有调节的中介作用不显著(β品牌偏好=0.145, CI品牌偏好=−0.032—0.381, β口碑传播意愿=0.159, CI口碑传播意愿=−0.033—0.422),无论对于现在导向消费者(CI品牌偏好=−0.216—0.056, CI口碑传播意愿=−0.236—0.059)还是未来导向消费者(CI品牌偏好=−0.047—0.235, CI口碑传播意愿=−0.051—0.259),认知流畅性的中介作用均不存在,可排除认知流畅性的替代解释机制。

通过方差分析发现,品牌故事类型对消费者品牌偏好的主效应显著[F(1, 237)= 4.374,p=0.038],对消费者口碑传播意愿的主效应显著[F(1, 237)= 8.604, p=0.004],品牌故事类型与性别气质的交互作用对消费者品牌偏好[F(1, 237)<1,p=0.734]和口碑传播意愿[F(1, 237)<1,p=0.50]的影响不显著。由此,可排除性别气质的影响。

实验三不仅为假设H1、H2、H3的成立提供了新证据,且排除了认知流畅性的替代解释机制和产品类型、性别气质对本研究结论的影响,检验了假设H4,即消费者的时间导向影响品牌故事的叙事传输程度,进而改变消费者的品牌态度。

四、研究结论与讨论(一) 研究结论

本文基于叙事传输理论,立足于幸福的快乐论与意义论,探讨不同类型的品牌故事对消费者态度的影响及边界条件。本文通过三项实验得出以下结论:第一,幸福感作为品牌故事的重要主题,对消费者态度有着显著影响。相比以满足消费者即时享乐为诉求、以积极情感为单一效价的快乐故事,以满足消费者自我目标和价值实现为诉求、包含混合情感效价的意义故事更能提升消费者态度。第二,品牌故事类型影响消费者态度的关键在于叙事传输机制,相比快乐故事,意义故事更能使消费者产生强烈的情感反应,具有更强的叙事传输效果,从而更容易提高消费者的品牌偏好和口碑传播意愿。第三,叙事传输机制受消费者时间导向的调节,对于未来导向的消费者,意义故事具有更强的叙事传输效果,更能提升其品牌偏好和口碑传播意愿;对于现在导向的消费者,作用发生反转,快乐故事具有更强的叙事传输效果,更能提升其品牌偏好和口碑传播意愿。

(二) 理论贡献

本文的理论贡献主要有:第一,拓展了故事营销的研究范围。区别于以往探讨品牌故事建设如何“讲故事,塑品牌”的中观层面研究(汪涛等,2011),本文聚焦于幸福故事这一较新的情境,基于积极心理学的幸福研究,将品牌故事分为快乐故事和意义故事,并验证了其对消费者态度的影响,拓展了品牌故事营销研究。第二,丰富了幸福感相关理论。前人对幸福感的研究主要集中在快乐论,缺乏从意义论的角度关注消费者阅读故事的意义动机对消费者态度的提升。本文立足于幸福的快乐论与意义论,探析两种品牌故事类型对消费者态度的影响,不仅深化了对幸福感基本概念的认识,为今后的幸福取向研究提供了研究设计框架,而且丰富了幸福营销和消费者行为研究,利于学者和营销人员以多种方式理解消费者心理和幸福,推动积极心理学和品牌管理理论领域的融合与发展。第三,推动了叙事传输理论在营销领域的运用。不同于以往从叙事结构(情节、角色、人称等)、传播方式等角度探索品牌故事对品牌形象的塑造(Ryu等,2019),本文基于叙事传输理论,为探究品牌故事如何影响消费者态度提供了一种新的研究思路。同时本文厘清了叙事传输是消费者和品牌故事相互匹配联系的过程,在推进时间导向与情感体验相关研究的同时,拓展了叙事传输理论在营销领域的发展与运用。

(三) 实践启示

第一,企业可通过幸福主题品牌故事赋予品牌更加深厚的社会意义,将塑造和讲述品牌故事上升至品牌价值建设的战略层面。在现代社会中,人们的心理健康问题凸显,而目标和意义价值的实现会使人感到幸福;反之,意义和目标的缺失会使人丧失目的感、意义感和自我成长的动力。在当前数字信息超载的背景下,品牌故事是企业与消费者沟通互动的有力手段,企业可以通过幸福主题品牌故事使消费者与故事角色产生共鸣,传递积极向上的品牌内涵和精神力量,发挥品牌故事的教育功能,帮助和引导消费者,提升品牌福祉。

第二,企业在设计品牌故事时,要针对目标消费者选择合适的幸福主题。营销者可通过挖掘和收集消费者的基本信息,加强对消费者群体的细分,对品牌故事进行精准推送。诸多研究发现,个体时间导向存在年龄阶段差异,年轻人以未来导向为主,年长者以现在导向为主(王海忠等,2017)。对于年长消费群体,要以快乐故事为主,表现积极情感,强调产品或品牌对即时享乐需求的满足;对于年轻消费群体,则要以意义故事为主,表现出消极情感向积极情感的转变,强调产品或品牌对自我目标和价值的实现。同时,企业也可以通过在故事中设置相应的语言、情景,或是唤起消费者对未来的美好憧憬或对过往经历的情感共鸣,使消费者时间距离感知较远,倾向于用抽象思维解读故事,与意义故事相匹配;或是传达即时满足的营销诉求,使消费者时间距离感知较近,倾向于用具体思维解读故事,与快乐故事相匹配。在设计和推送故事时充分考虑消费者特性,以便于进行叙事传输,提高消费者的品牌偏好和口碑传播意愿。

第三,企业如果想通过品牌故事传递幸福理念、打动消费者,不一定要回避消极情感和事件。对于意义故事,可以通过一系列由冲突驱动的动态递进的事件,由消极情感向积极情感转变,展现人物生活的重大意义改变。同时,营销者可为消费者提供交流平台,鼓励消费者讲述和分享自己的故事,满足消费者的分享需求和自我表达需求,加深消费者与品牌、消费者与消费者之间的联系,提升消费者体验和营销效果。

(四) 未来展望

本研究提出了品牌故事类型对消费者态度的影响,还有许多问题值得未来探讨:

第一,需要进一步扩展的理论空间和研究范围。首先,本研究基于快乐论与意义论对幸福感的研究,重点探讨快乐故事与意义故事对消费者态度的影响。那么,根据快乐论与意义论中幸福感的不同维度,快乐故事与意义故事的各维度对消费者态度会有何影响?其内在机制和作用边界又如何?其次,可以扩展研究范围,对消费者幸福感进行更广泛的考察。由于本研究是基于叙事传输理论进行的,因此主要探讨品牌故事情感反应的影响。那么在其他领域,本研究的结论是否也适用于不同幸福诉求对消费者品牌认知、情感和行为倾向的影响呢?最后,品牌故事能够传递品牌理念在一定程度上有赖于品牌与消费者的互动,而品牌故事对消费者互动的影响包括认知、情感和行为三个层次,未来的研究可从这三个方面搭建幸福主题品牌故事对消费者互动参与影响的研究框架。

第二,本研究的研究设计和调查样本的选择还有进一步改善的空间。品牌故事对消费者态度的影响是一个持续的过程,本研究虽然对消费者的口碑传播意愿进行了探讨,但仍有局限,未来的研究可以采用多阶段和多数据来源的方法进行数据收集以及采用纵向研究观察变量间的因果关系和发展变化趋势。

第三,目前仍然存在较多潜在的、未被纳入现有模型的因素。首先,可以进一步探索本研究核心效应的更深层机制,即为何时间导向会导致消费者不同的幸福感知,探索、检验品牌故事类型对消费者态度的影响机制和调节因素,力争构建出更全面的综合模型。其次,可研究是否能通过干预措施和行为来促进消费者对意义的理解,以及如何使用意义来减轻消费者负性体验或者如何利用负性体验来创造更大的意义。最后,不同水平的品牌故事要素之间可以自由、多样化地组合,因此,企业可以通过多种形式的品牌故事与消费者沟通,而本研究只探讨了品牌故事幸福主题对消费者态度的影响,未来的研究可以继续就多种形式的品牌故事设计进行探讨。

① 第三届中国国际进口博览会日化消费品专业委员会:《2020中国美好消费趋势报告》。

| [1] | 陈香, 郭锐, Wang C L, 等. 残缺的力量——励志品牌故事人设健全性对消费者品牌偏好的影响[J]. 南开管理评论, 2019, 22(6): 4–15. |

| [2] | 李爱梅, 陈春霞, 孙海龙, 等. 提升消费者体验的故事营销研究述评[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(12): 127–139. |

| [3] | 李光斗. 故事营销: 移动互联时代的品牌模式[M]. 北京: 电子工业出版社, 2015. |

| [4] | 刘红艳, 李爱梅, 王海忠, 等. 不同促销方式对产品购买决策的影响——基于解释水平理论视角的研究[J]. 心理学报, 2012, 44(8): 1100–1113. |

| [5] | 刘馨元, 张志杰. 不同时间关注点下的空间—时间联合编码效应[J]. 心理科学, 2016, 39(2): 279–284. |

| [6] | 漆新贵. 文化价值观对高等教育服务公平性与学生满意度关系的影响研究[J]. 西南大学学报, 2013(10): 34–35. |

| [7] | 舒丽芳, 卫海英, 冉雅璇. 品牌福泽百姓——品牌福祉的构念、维度及量表开发[J]. 营销科学学报, 2018, 14(Z1): 115–135. |

| [8] | 王海忠, 胡桂梅, 欧阳建颖. 时间导向的概念内涵及营销学术研究评析与前瞻[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(5): 3–18,32. |

| [9] | 汪涛, 周玲, 彭传新, 等. 讲故事 塑品牌: 建构和传播故事的品牌叙事理论——基于达芙妮品牌的案例研究[J]. 管理世界, 2011(3): 112–123. |

| [10] | 严进, 杨珊珊. 叙事传输的说服机制[J]. 心理科学进展, 2013, 21(6): 1125–1132. |

| [11] | 杨丽珠, 刘岩, 周天游, 等. 心理时间旅行的动力机制: 自我的作用[J]. 心理科学, 2013, 36(4): 971–977. |

| [12] | 杨慊, 程巍, 贺文洁, 等. 追求意义能带来幸福吗?[J]. 心理科学进展, 2016, 24(9): 1496–1503. |

| [13] | 姚卿, 陈荣, 赵平. 享乐品和实用品对后续购买行为的影响分析[J]. 营销科学学报, 2015, 11(1): 71–84. |

| [14] | 张广宇, 张梦. 定制化情境下旅游服务购买决策的目标框架效应[J]. 旅游学刊, 2016, 31(1): 57–67. |

| [15] | Alba J W, Williams E F. Pleasure principles: A review of research on hedonic consumption[J]. Journal of Consumer Psychology, 2013, 23(1): 2–18. |

| [16] | Appel M, Richter T. Transportation and need for affect in narrative persuasion: A mediated moderation model[J]. Media Psychology, 2010, 13(2): 101–135. |

| [17] | Berger J, Milkman K L. What makes online content viral?[J]. Journal of Marketing Research, 2012, 49(2): 192–205. |

| [18] | Bone P F. Determinants of word-of-mouth communications during product consumption[J]. Advances in Consumer Research, 1992, 19(1): 579–583. |

| [19] | Botha E, Reyneke M. To share or not to share: The role of content and emotion in viral marketing[J]. Journal of Public Affairs, 2013, 13(2): 160–171. |

| [20] | Carnevale M, Yucel-Aybat O, Kachersky L. Meaningful stories and attitudes toward the brand: The moderating role of consumers’ implicit mindsets[J]. Journal of Consumer Behaviour, 2018, 17(1): e78–e89. |

| [21] | Carrera P, Muñoz D, Caballero A. Mixed emotional appeals in emotional and danger control processes[J]. Health Communication, 2010, 25(8): 726–736. |

| [22] | Cooper H, Schembri S, Miller D. Brand-self identity narratives in the James Bond movies[J]. Psychology & Marketing, 2010, 27(6): 557–567. |

| [23] | Dennehy R F. The springboard: How storytelling ignites action in knowledge-era organizations[J]. Journal of Organizational Change Management, 2001, 14(6): 609–614. |

| [24] | Dessart L, Pitardi V. How stories generate consumer engagement: An exploratory study[J]. Journal of Business Research, 2019, 104: 183–195. |

| [25] | Diener E. Assessing well-being: The collected works of Ed Diener[M]. Dordrecht: Springer, 2009. |

| [26] | Escalas J E. Imagine yourself in the product: Mental simulation, narrative transportation, and persuasion[J]. Journal of Advertising, 2004a, 33(2): 37–48. |

| [27] | Escalas J E. Narrative processing: Building consumer connections to brands[J]. Journal of Consumer Psychology, 2004b, 14(1-2): 168–180. |

| [28] | Escalas J E, Stern B B. Sympathy and empathy: Emotional responses to advertising dramas[J]. Journal of Consumer Research, 2003, 29(4): 566–578. |

| [29] | George L S, Park C L. Meaning in life as comprehension, purpose, and mattering: Toward integration and new research questions[J]. Review of General Psychology, 2016, 20(3): 205–220. |

| [30] | Granitz N, Forman H. Building self-brand connections: Exploring brand stories through a transmedia perspective[J]. Journal of Brand Management, 2015, 22(1): 38–59. |

| [31] | Green M C. Transportation into narrative worlds: The role of prior knowledge and perceived realism[J]. Discourse Processes, 2004, 38(2): 247–266. |

| [32] | Green M C, Brock T C. The role of transportation in the persuasiveness of public narratives[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2000, 79(5): 701–721. |

| [33] | Hamby A, Daniloski K, Brinberg D. How consumer reviews persuade through narratives[J]. Journal of Business Research, 2015, 68(6): 1242–1250. |

| [34] | Heintzelman S J, King L A. Life is pretty meaningful[J]. American Psychologist, 2014, 69(6): 561–574. |

| [35] | Hofstede G. Motivation, leadership, and organization: Do American theories apply abroad?[J]. Organizational Dynamics, 1980, 9(1): 42–63. |

| [36] | Hopkinson G C, Hogarth-Scott S. “What happened was…” broadening the agenda for storied research[J]. Journal of Marketing Management, 2001, 17(1-2): 27–47. |

| [37] | Janicke S H, Oliver M B. The relationship between elevation, connectedness, and compassionate love in meaningful films[J]. Psychology of Popular Media Culture, 2017, 6(3): 274–289. |

| [38] | Kang J A, Hong S, Hubbard G T. The role of storytelling in advertising: Consumer emotion, narrative engagement level, and word-of-mouth intention[J]. Journal of Consumer Behaviour, 2020, 19(1): 47–56. |

| [39] | Keinan A, Kivetz R. Productivity orientation and the consumption of collectable experiences[J]. Journal of Consumer Research, 2011, 37(6): 935–950. |

| [40] | Kim J, Kang P, Choi I. Pleasure now, meaning later: Temporal dynamics between pleasure and meaning[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2014, 55: 262–270. |

| [41] | Lee A Y, Aaker J L. Bringing the frame into focus: The influence of regulatory fit on processing fluency and persuasion[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2004, 86(3): 205–218. |

| [42] | Lim E A C, Kum D, Lee Y H. Understanding how changes within service experiences impact prospective vs. retrospective time judgments[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2015, 43(6): 730–745. |

| [43] | McKee R, Gerace T. Storynomics: Story-driven marketing in the post-advertising world[M]. Hachette UK, 2018. |

| [44] | Meiselman H L. A review of the current state of emotion research in product development[J]. Food Research International, 2015, 76: 192–199. |

| [45] | Mogilner C, Aaker J, Kamvar S D. How happiness affects choice[J]. Journal of Consumer Research, 2012, 39(2): 429–443. |

| [46] | Moore D J, Homer P M. Self-brand connections: The role of attitude strength and autobiographical memory primes[J]. Journal of Business Research, 2008, 61(7): 707–714. |

| [47] | Mukherjee A, Dubé L. Mixing emotions: The use of humor in fear advertising[J]. Journal of Consumer Behaviour, 2012, 11(2): 147–161. |

| [48] | Nabi R L, Green M C. The role of a narrative’s emotional flow in promoting persuasive outcomes[J]. Media Psychology, 2015, 18(2): 137–162. |

| [49] | Oatley K. Emotions and the story worlds of fiction[A]. Green M C, Strange J J, Brock T C. Narrative impact: Social and cognitive foundations[M]. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2002. |

| [50] | Oliver M B, Bartsch A. Appreciation of entertainment: The importance of meaningfulness via virtue and wisdom[J]. Journal of Media Psychology, 2011, 23(1): 29–33. |

| [51] | Royzman E B, Rozin P. Limits of symhedonia: The differential role of prior emotional attachment in sympathy and sympathetic joy[J]. Emotion, 2006, 6(1): 82–93. |

| [52] | Ryu K, Lehto X Y, Gordon S E, et al. Effect of a brand story structure on narrative transportation and perceived brand image of luxury hotels[J]. Tourism Management, 2019, 71: 348–363. |

| [53] | Sestir M, Green M C. You are who you watch: Identification and transportation effects on temporary self-concept[J]. Social Influence, 2010, 5(4): 272–288. |

| [54] | Shipp A J, Edwards J R, Lambert L S. Conceptualization and measurement of temporal focus: The subjective experience of the past, present, and future[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2009, 110(1): 1–22. |

| [55] | Spassova G, Lee A Y. Looking into the future: A match between self-view and temporal distance[J]. Journal of Consumer Research, 2013, 40(1): 159–171. |

| [56] | Trope Y, Liberman N. Construal-level theory of psychological distance[J]. Psychological Review, 2010, 117(2): 440–463. |

| [57] | van Laer T, de Ruyter K, Visconti L M, et al. The extended transportation-imagery model: A meta-analysis of the antecedents and consequences of consumers’ narrative transportation[J]. Journal of Consumer Research, 2014, 40(5): 797–817. |

| [58] | Voss K E, Spangenberg E R, Grohmann B. Measuring the hedonic and utilitarian dimensions of consumer attitude[J]. Journal of Marketing Research, 2013, 40(3): 310–320. |

| [59] | Waterman A S. Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1993, 64(4): 678–691. |

| [60] | Watson D, Clark L A, Tellegen A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1988, 54(6): 1063–1070. |

| [61] | Wong V C, Wyer Jr R S. Mental traveling along psychological distances: The effects of cultural syndromes, perspective flexibility, and construal level[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2016, 111(1): 17–33. |

| [62] | Zeithaml V A, Berry L L, Parasuraman A. The behavioral consequences of service quality[J]. Journal of Marketing, 1996, 60(2): 31–46. |

| [63] | Zhao M, Dahl D W, Hoeffler S. Optimal visualization aids and temporal framing for new products[J]. Journal of Consumer Research, 2014, 41(4): 1137–1151. |

| [64] | Zimbardo P G, Boyd J N. Putting time in perspective: A valid, reliable individual-differences metric[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1999, 77(6): 1271–1288. |