2021第43卷第10期

随着大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代数字技术的快速发展,全球掀起新一轮的科技革命、认知革命与产业革命(Porter和Heppelmann,2015),党的十九届四中全会将数据确认为继劳动、资本、土地、知识、技术和管理之后的第七种生产要素,这也意味着数据成为企业生存发展构建竞争优势必不可缺的资源(孙新波等,2019,2020)。在全球新冠肺炎疫情倒逼下越来越多的企业加速数字化转型来获取新的竞争优势,数字化转型情境下企业通过信息、计算、通信和连接技术的组合触发企业战略、设计、研发、生产、制造和组织方式等经济活动的各个环节发生改变,改进企业价值创造的过程(黄群慧等,2019;Vial,2019),从而彻底颠覆传统价值创造的范式(Amit和Han,2017;Vial,2019),诸如青岛酷特智能在数字化转型的探索道路中通过数据赋能完成企业战略变革、组织变革、商业模式变革和运营变革等,在服装个性化定制领域摸索出一条独特的自主创新道路,为企业实现持续的数字价值创造(孙新波等,2019)。因此,数字化转型情境下新的数字价值创造范式已成为政府、业界和学界关注的热点话题。

现有理论研究尚未对数字价值创造内容和机制的变化展开系统性的深入探索,价值创造的相关研究普遍聚焦于传统情境及互联网情境下的价值创造,将价值创造理解为企业创造价值的行为活动(Amit和Zott,2001;Lepak等,2007;Demil和Lecocq,2010)。事实上新一代数字技术已经在属性上实现了对传统互联网技术的拓展与延伸,并从更加纵深和广泛的社会层次影响和重塑企业价值创造的逻辑和机制(Kohli和Melville,2019;Nambisan等,2018),拓展价值创造理论的适用情境和边界。一方面,虽然学界在战略与营销领域加强了对价值共创的关注,对数字化转型情境下企业的价值创造亦有所启发(Sklyar等,2019),但价值共创更加强调以用户为中心,价值创造主体之间的资源互动和服务交换(Chandler和Vargo,2011;Vargo和Lusch,2016),对企业价值创造来源、微观组织活动和价值创造能力关注不足,无法解释数字化转型情境下微观层次的价值创造行为。

另一方面,有学者开始尝试从理论视角解释数字时代的价值创造,如Ami和Han(2017)指出数字时代消费者的异质性需求是企业价值创造的重要来源,企业的数字化大大降低了信息不对称和摩擦程度,扩大了资源配置范围,提出以系统为基础、以价值创造为中心的新范式,从而补充传统以企业为基础、以价值捕获为中心的价值创造范式(Sirmon等,2011;Zott等,2017);Zeng和Glaister(2018)探讨企业如何管理内部数据网络和外部开放的数据网络实现价值创造,以及为什么公司在利用大数据创造价值的能力上存在差异;金帆(2014)综述了云经济时代产业组织的价值创造机制;谢卫红等(2020)结合数字经济的特征,提出效率型、融合型、生成型三种数字化创新的价值创造方式。上述研究虽然为理解数字价值创造提供了一定的借鉴基础,但是数字化转型情境下的数字价值创造作为一种全新的价值创造范式,尚未形成其系统化的、独特化的概念体系,研究有必要关注和拓展数字化转型情境下的价值创造本质,剖析企业价值创造内容和机制的变化。数字化转型下数字价值创造的内涵和特征是什么?数字化转型对数字价值创造的核心维度有何影响?影响数字价值创造的因素有哪些?如何实现数字价值创造?数字价值创造过程中有什么影响效应?这些问题尚待深入研究。

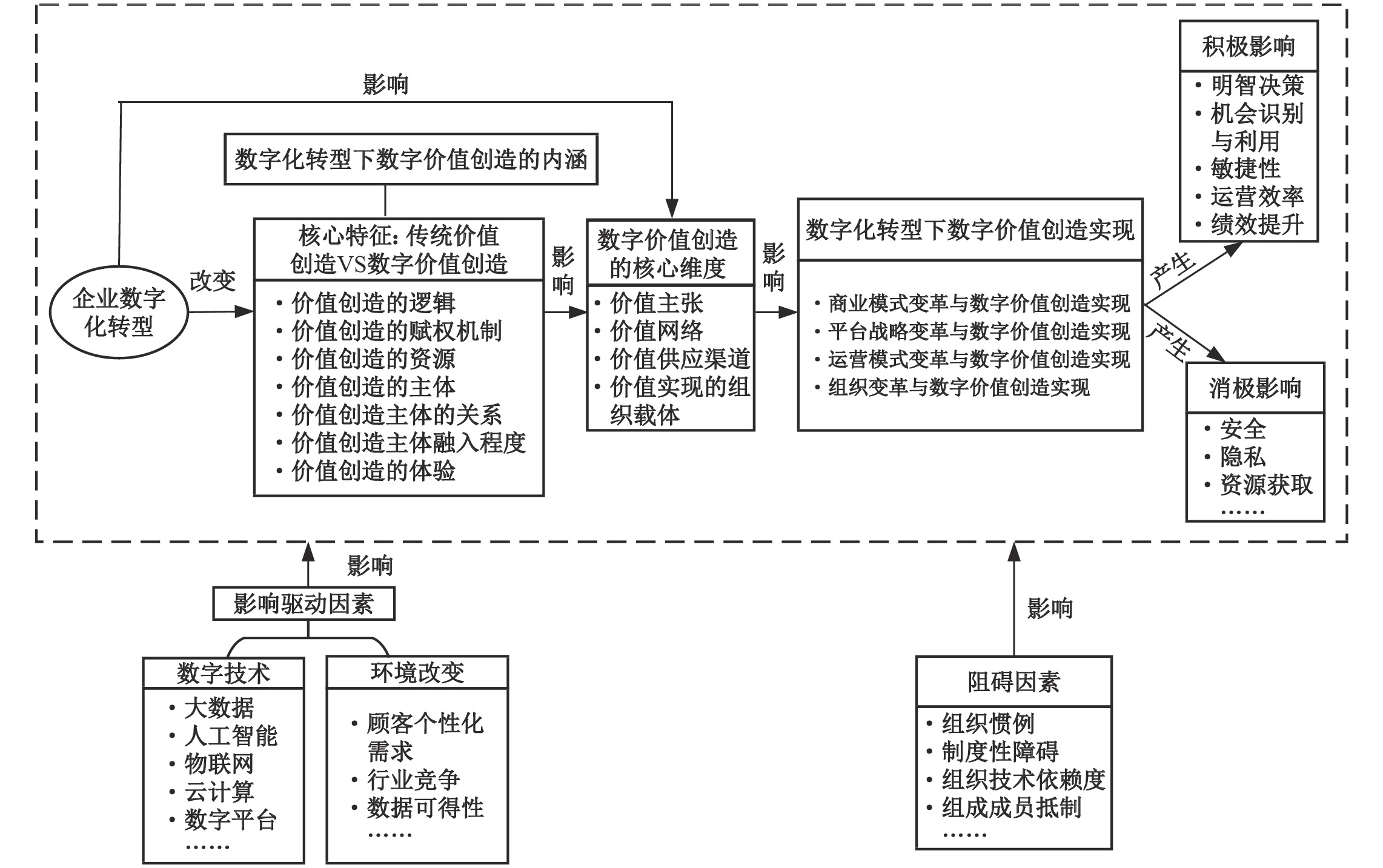

围绕上述研究问题,本文对Web of Science数据库核心合集和中国知网关于数字化转型下数字价值创造的相关文献进行检索分析。首先,结合数字化转型情境和传统价值创造理论,对传统价值创造与数字化转型情境下价值创造逻辑、主体、关系等进行对比,提出数字化转型下数字价值创造的概念内涵和特征。其次,系统归纳出数字化转型对数字价值创造核心维度的影响,深化数字价值创造的变革机制。接着,归纳数字化转型下数字价值创造的影响因素、实现方式和数字价值创造过程中的影响效应。最后,构建本文的研究框架,并基于数字化转型情境下数字价值创造的研究进展,提出未来研究议题。本研究深化和拓展了数字化转型情境下价值创造的相关研究,对进一步推动企业数字化转型、实现可持续的数字价值创造具有重要的理论和实践意义。

二、数字化转型情境下数字价值创造的内涵与特征(一)数字化转型情境下数字价值创造的内涵

1. 价值创造的发展及演化

价值创造研究源于学者对企业价值及其管理问题的关注,它是指企业旨在满足目标客户需要的生产、供应等一系列业务活动及其成本结构。价值创造最早提出于财务管理领域,研究集中在企业财务资本对价值创造的作用,认为资本投入的回报超过其本身就是所谓的价值创造(Modiglian和Miller,1959)。20世纪80年代后,价值创造研究上升到战略层面,开始关注企业的非财务因素对价值创造的影响,一方面,围绕迈克尔•波特提出的价值链概念解释企业通过设计、生产、销售、发送等向用户交付产品或服务的生产经营活动来创造价值,获取企业竞争优势(Porter,1985);另一方面,学者们开始探讨企业通过独特的战略性资源(Wernerfelt,1984)、能力、知识(Grant,1996)等创造价值,揭示了企业价值创造的来源。

进入21世纪以来,营销学者们逐渐关注行为主体在价值创造中的角色和作用,意识到顾客作为潜在资源和共同生产者可以参与企业的生产服务活动中,提出了价值共创的概念(Vargo和Lusch,2008)。价值共创是企业获取竞争优势的一种新的价值创造方式,它突破了企业主导的传统价值创造观点,强调以用户为中心,各价值创造主体通过资源整合和服务交换的互动共同创造价值(Vargo和Lusch,2016)。

虽然学者们对价值创造的研究视角和侧重点不同,但总的来说价值创造强调四个方面:(1)价值创造的来源,即企业利用何种资源、要素开展价值创造活动。(2)价值创造的参与主体,即谁参与价值创造,包括顾客、消费者、企业及生态系统中的利益相关者。(3)价值创造的过程,即企业领导者如何改变自身认知调整公司战略、业务运营、产品和流程的转型、商业模式和组织架构,利用资源和能力等创造价值的过程(Vial,2019;孙新波等,2019)。(4)价值创造的目标结果,包括满足目标客户需求、实现企业自身价值主张、获取利润和实现价值增值等。

2. 数字化转型情境下数字价值创造的概念界定

数字化转型强调企业使用新的数字技术组合,如人工智能、云计算、区块链和物联网等技术,触发企业战略、商业模式、业务运营和组织架构等属性的重大改变来改进实体价值创造的过程,从而更好地满足用户需求(Hess,2016;Vial,2019;Verhoef等,2021)。本研究结合数字化转型的内涵以及价值创造所包含的价值创造来源、价值创造主体、价值创造过程及结果,将数字化转型情境下的数字价值创造定义为:通过数据技术、数据资源等的组合利用,触发企业设计、研发、生产、运营、管理等价值创造各环节的改变,企业联合价值生态圈中的用户、供应商、服务商等利益相关者共创价值,从而帮助企业利用现有的核心能力或开发新的能力来满足用户需求进而获得持续的竞争优势。

(二)数字化转型情境下数字价值创造与传统价值创造核心特征的对比

数字化转型是企业一种特殊类型的战略变革(Warner和Wäger,2019),其通过数字技术的使用从本质上改变了传统的价值创造范式(Vial,2019),企业价值创造的逻辑、主体、资源基础和赋权机制等都发生了相应的转变,为数字价值创造带来了全新的底层逻辑。

从价值创造逻辑和价值创造主体来看,企业价值创造逻辑从产品主导逻辑转向服务主导逻辑再到服务生态系统的思想,传统价值创造基于产品主导逻辑提出企业是价值的创造者,顾客是价值消耗者;服务主导逻辑下企业将顾客视为价值创造者,企业是价值创造的支持者,企业与顾客积极互动共创价值(Vargo和Lusch,2008;简兆权等,2016;姜尚荣等,2020)。数字化转型情境下,价值共创范围转为更为广泛的生态系统,企业价值创造的主体转为企业、顾客、利益相关者等整个生态圈中的主体(Vargo和Lusch,2016),价值创造的宗旨不再以满足股东利益为核心,而是通过高度整合多方主体共创价值来协调性地满足以顾客、员工和供应商等利益相关者共同构成的生态圈的整合性需求(金帆,2014)。

从资源视角来看,工业时代,传统要素劳动、土地、资本、知识、技术和管理是企业价值创造、获取竞争优势的重要战略性资源,数字化转型改变了传统价值创造的资源基础,新一代数字技术改变了资源的本质属性、价值特征和价值创造方式(赵振和彭毫,2018),丰裕、共享和动态的数据资源通过新的资源编排方式创造出全新的价值创造范式,从而成为企业新的重要战略性资源(Amit和Han,2017;肖静华,2020)。

从价值创造的赋权机制来看,传统产品导向的企业更多追求规模经济,相对忽视顾客的个性化需求,表现为企业主导的单维度静态的价值创造。DT时代的到来,企业借助大数据、云计算、人工智能、3D打印等数字化程度更高的新一代人工智能技术赋能企业提升效率,更通过“使能”创新为企业和消费者等利益相关者创造价值(陈剑等,2020;孙新波等,2020),同时需要不断部署和开发新的动态能力,来感知和捕获出现的机会(Teece和Linden,2017),从而提升企业应对外部不确定性和提升企业竞争优势的能力。

从价值创造的体验程度来看,工业时代更加聚焦于产品价格与成本关系,企业和消费者处于分离状态,难以实现信息的实时交互;数字化转型情境下,及时、连续、细化和完整的信息结构实现了企业与用户之间信息的双向流动,用户体验提升到了前所未有的高度(肖静华,2020)。传统价值创造与数字化转型下的数字价值创造核心特征比较如表1所示。

| 传统价值创造 | 数字价值创造 | |

| 价值创造逻辑 | 产品主导逻辑(GDL) | 服务生态系统思想(SE) |

| 价值创造的资源 | 传统要素资源 | 数据资源主导 |

| 价值创造的赋权机制 | 企业控制 | 数据赋能、使能 |

| 价值创造主体 | 企业主导 | 企业、顾客、供应商和利益相关者等整个生态圈的主体 |

| 价值创造主体关系 | 企业到消费者单向传递价值 | 企业、顾客、利益相关者等整个生态圈中的多主体动态互动,价值共创 |

| 价值创造主体融入程度 | 消费者和企业分离 | 高度整合的多方融入 |

| 价值创造的体验 | 强调产品 | 强调用户体验 |

| 资料来源:根据孙新波等(2019)、肖静华(2020)、Vial(2019)、朱良杰等(2017)、简兆权等(2016)、金帆(2014)、Vargo等(2004)等相关文献整理。 | ||

在数字化转型情境下企业价值创造逻辑从产品主导转向服务生态系统思想,企业创造何种产品或服务取决于企业要提供什么样的价值主张,在服务生态系统的视域下,价值创造的源泉是持续迭代的用户需求,价值主张不再是一种静态的、一成不变的企业信念,而是更加强调利用数字化技术激活企业与用户之间的动态性与交互性(Taylor等,2019),企业构建数字互联产品建立动态捕获用户需求的机会窗口,通过不断与用户进行交互和反馈,为其创造超越交换和使用价值的体验价值,并且为业务模式的数字化调整提供迭代基础(Porter和Heppelmann,2015)。在这一情境下,企业与一切利益相关者基于数据资源的可访问属性形成“你中有我、我中有你”的柔性价值网络,通过数据的流通、共享和再生为用户提供定制化服务,用户也能够利用网络平台中的共享资源实现创意资源的转化反向促进企业创新绩效(Cenamor等,2019)。同时,数字化转型给价值供应渠道带来了破坏性变化,来自不同行业、不同职能和不同地区的企业和个体形成错综复杂的数字供应环,形成了基于利益相关者协同共创的价值供应渠道,极大地提升了企业运营效率(Karimi-Alaghehband和Rivard,2019)。此外,组织作为价值创造实现的核心载体,企业想要在数字世界中保持竞争力就必须使用数字技术来改变维持传统竞争力的价值创造路径。为此目的,它们必须实施结构性改革,并克服阻碍其转型努力的障碍,组织创新活动的开展开始依赖于灵活性的组织结构和协调性的内部策略的相互支持(Vial,2019),组织创新的边界也逐渐被打破,从传统关注员工内部创造力的转化而趋向关注外部分布式、边缘式的开放创新与内部员工模块化知识创新的跨界整合。

由此可以看出,数字化转型触发企业传统的价值创造范式发生的变化与要求具体体现为:以企业通过数字技术实现动态性和交互性价值主张变化为始,同时触发价值网络、价值供应渠道以及价值实现所依托的组织载体形态的变革,因此,本研究将数字价值创造的核心维度分为价值主张、价值网络、价值供应渠道以及价值实现的组织载体四大核心维度,并对传统价值创造与数字化转型下的数字价值创造核心维度进行对比(如表2所示)。

| 核心

维度 |

传统价值创造 | 数字价值创造 |

| 价值

主张 |

●面向顾客的价值主张

●单向流动、静态的价值主张 ●强调与用户的交换价值和用户对产品的使用价值 |

●面向生态系统中利益相关者的价值主张

●数据驱动的多方互动、动态更新的价值主张 ●通过数字互联产品动态捕捉需求信息,涵盖随时间推移客户对产品认知、情感、社交和感官体验价值全流程响应 |

| 价值

网络 |

●依托价值链各环节互补的要素资源构建的共创型价值链

●多与资源补充者共同构建 ●单维链式结构 |

●依托网络中可共享流通的数据资源形成共创、共享和共生的动态、松散耦合的生态网络

●与利益相关者共同构建 ●多维立体的网状结构 |

| 价值供应渠道 | ●依赖信息的设计平衡客户需求、原材料、零件和制成品供应

●“单向管理”价值供应渠道各企业 ●运营效率低下,关键资源的浪费和库存支出几乎遍及每个垂直行业 |

●面向用户需求的基于合作伙伴间运营信息与战略信息共享对称性的快速响应和精准供应

●“多维治理”价值供应渠道各企业 ●运营绩效较高,资源利用率的提高,库存水平的降低以及产量的提高 |

| 价值实现的组织

载体 |

●传统科层制组织架构

●员工依赖于组织 ●强耦合关系保证下的“他组织” ●具有明显的创新边界,创新活动依赖于内部员工知识的创造和转化 |

●离散稳定且灵活多变的组织架构

●组织依赖于以员工为核心的内部动态协作网络 ●弱耦合关系保障下的“自组织” ●无明显创新边界,内部模块化创新与外部分布式、开放式创新社区等知识的创新性组合 |

| 资料来源:根据Taylor等(2019)、Cenamor等(2017)、孙新波等(2019)、Vial(2019)和Nambisan等(2018)等相关文献整理。 | ||

(一)企业数字化转型对价值主张的影响

早期价值主张体现企业向客户单向提供的可交付价值,价值主张的构建没有客户的直接参与。数字化转型情境下,企业价值主张基于服务生态系统思想,将服务体验作为价值主张的一部分,强调用户不再是价值消耗者,而是作为价值共创者参与到企业的研发、设计等价值创造各环节中,企业通过利用大数据深度分析能力识别并挖掘出潜在的动态用户需求,进而明确企业价值主张,从而优化盈利和运营模式来协调满足生态系统中所有利益相关者的价值诉求(Gimpel等,2018)。

其次,企业价值创造参与者认识到彼此之间是资源互补、协同共生,而不是竞争对立、零和博弈的,因而价值主张更加强调互惠,呈现数据驱动的多主体利益攸关方互动、动态更新的价值主张(Antonopoulou和Begkos,2020;Ballantyne等,2011)。数字时代,数字技术大大降低了信息不对称,分布式信息结构和共享式网络平台提供了企业内外高度协同的实时信息交互(肖静华,2020),企业可以从不同渠道收集大量的关于市场环境、消费者和社会环境的信息,通过对非结构化的信息数据处理实时洞察和感知消费者的需求和偏好,并收集他们与产品和服务的交互数据,从而不断更新价值主张以匹配外部需求(Porter和Heppelmann,2015),以使企业持续保持竞争优势获取价值(Barrett等,2015)。

(二)企业数字化转型对价值网络的影响

传统价值创造模式基于单一、线性的价值链,通过与价值链中互补资源提供者建立连接,实现“研发—生产—营销”式的线性价值创造(Porter,1997)。数字化转型情境下,企业依托数字技术使得价值创造流程逐渐趋于非线性化,多维、复杂、动态的价值网络解构传统的价值链,价值网强调以顾客价值为核心,通过数字技术动态连接网络中的利益相关者,网络成员遵循共同的合作机制,利用互补的资源和能力共创价值和传递价值,形成共建、共生和共享的动态、松散耦合的生态网络(Pagani,2013;Lusch和Nambisan,2015)。

数字化转型对企业价值网的影响主要体现在两个方面:一方面,数据作为一种生产要素资源化,内部数据的平滑流动实现与企业利益相关者之间的实时互动,重塑内部、外部各个主体间的关系(胡京波等,2018),使得企业与利益相关者之间的关系变得柔性化、互动性与双向性,这为形成价值网络、实行平台战略及进一步建立生态系统提供了基础。另一方面,价值链理论注重竞争,而价值网络理论认为合作和竞争是企业必不可少的两个环节,强调利益相关者的重要性,数据在各个主体间所形成的关系网中流动,使各个主体处于一种和谐共生的状态,企业通过数据及数据分析技术及时掌握环境中的各种变化,通过聚集成员之间的优势资源实现价值共创的“多赢局面”(孙新波和李金柱,2020)。

(三)企业数字化转型对价值供应渠道的影响

传统企业的价值创造、价值传递、价值实现通过“供应商—生产商—批发商—零售商”这种单向垂直供应结构进行,这种以“生产效率和生产力”为核心的价值供应模式存在协同效率差,极大的资源浪费及库存问题,难以满足快速产品开发、分布式敏捷生产和及时响应客户需求的需要(Waller等,2012)。数字技术监控、分析和调节从需求产生、产品设计到采购、制造、订单、物流以及协同全过程,实现了企业间整体数据和信息可视化以及管理决策的柔性灵活,为企业价值渠道再设计带来机遇与挑战(Eling和Lehmann,2018)。其一,价值渠道逻辑转变。企业基于数字化技术收集、分析和共享消费端实时数据、刻画消费者行为与特征,从而推进企业构建面向用户需求的、基于合作伙伴间运营信息与战略信息共享对称性的快速响应和精准供应的价值渠道,极大地提升了资源利用率及企业运营绩效(孙新波和李金柱,2020)。其二,价值渠道结构变革。数字化技术强化了企业与产品、消费者和其他节点企业之间连接程度、频度与复杂程度,实现了跨企业、跨组织、跨产业间的综合规划与设计,推动企业间关系由竞争转向合作共生,价值渠道结构由传统“链式”结构向松散耦合的“网式”结构进化,从“中心化”向“去中心化”转变,形成企业多元多边、互联互通的生态系统。其三,价值渠道管理创新。与传统价值渠道相比,数字化情境下的价值渠道呈现全数据、全渠道、全节点系统互联的特征,使价值渠道管理与协调的难度与复杂程度都远远超过了单个企业,价值渠道各企业间运行机制焦点由“单向管理”演变为“多维治理”。

(四)企业数字化转型对价值实现的组织载体影响

组织存在的目的就是为了创造价值,传统工业经济时代,组织大多采取科层制组织结构保障企业的效率,通过权威的层级关系实现对员工的管控,且受限于时空约束,实体型企业组织呈现封闭式、有边界的特点(李海舰和李燕,2019;肖静华,2020)。数字化转型情境下,新一代数字技术的利用带来的万物互联使得信息结构呈现及时、连续、细化和完整的特征,极大地降低了企业信息不对称、不完备的程度,增强企业资源的可得性和灵活性,从而赋予组织形态演化的新动力、新形式与新方式。

数字化转型情境下,组织形态呈现一种随外部环境动态改变的极致扁平化、网状化、无边界的结构特征,扩大了组织中“人”的协同作用和价值,员工的内部创业、跨部门沟通协作以及赋能型领导力的培育似乎已经成为数字化时代企业组织适应性变革的常态活动,众多企业开始“让听得见炮火声的人做及时决策”,寻求向敏捷性组织转型,这类组织既具有传统工业组织的稳定性,也具有现代网络型组织的灵活性,既能够为组织成员实现快速标准化和工具化赋能,也能够面向市场精准灵活地提供定制化的产品或服务(李平等,2019;戚聿东和肖旭,2020)。从企业和员工的关系来看,市场环境的快速变化和个体价值的崛起更加强调“赋能”而不是“控制”,传统强耦合关系保证下的“他组织”逐渐转变为弱耦合关系保障下的“自组织”,借助数据资源建立公平、公正和共享的组织机制充分赋能员工,实现“自组织、自驱动和自管理”。从组织应对外部需求来看,组织中各节点通过数据流可以实现实时的互联互通,企业、员工和利益相关者都是组织中的自由体基因,一旦有用户需求出现,便可实时进行信息交互,实现用户与内部资源的高效协同,从而准确、快速、高效的响应用户需求(孙新波和李金柱,2020)。随着商业环境变得越来越具有竞争性和动态性,构建适应数字化转型所需的敏捷组织(Eggers和Park,2018;Saadatmand等,2019;Smith和Besharov,2019),形成敏锐的感知和响应商机以及应对市场意外变化的能力,对于企业能否在竞争激烈的数字经济中创造利基市场至关重要(Kane等,2015)。

四、数字化转型情境下数字价值创造的影响因素、实现方式与影响效应数字化转型情境下,新一代数字化技术、数据资源更多地融入企业价值创造过程中,为使企业快速适应数字化转型中各个“新元素”的进入与“旧元素”的退出,必然会催生企业各方面的管理适应性变革(吕鸿江,2016),诸如变革旧的运营模式和组织架构,创新商业模式等,从而改变企业赖以保持竞争力的价值创造途径,以此实现持续的数字价值创造。通过对文献的回顾,本部分首先梳理了数字价值创造的影响因素;其次,从商业模式、平台战略、运营模式和组织变革与数字价值创造实现四个方面研究数字化转型下数字价值创造的实现方式;最后,探讨了数字价值创造的影响效应。

(一)数字化转型情境下数字价值创造的影响因素

1. 数字化转型情境下数字价值创造的驱动因素

数字化转型情境下,数字技术的应用以及由此引发的行业竞争格局、用户需求等“破坏性改变”驱动数字价值创造的发生和实现。从行业环境来看,行业竞争以及疫情所带来的不确定性加速企业数字化转型,从而影响企业价值创造活动的各环节。从数字技术来看,大数据、人工智能、物联网、云计算、区块链等新一代数字技术是企业数字价值创造的基石,技术进步与创新赋能企业进行数字化转型,全球经济下科技成果的共享和创新降低了技术的使用成本,加强了企业与用户、供应商、合作商等利益相关者的连接能力,可以有效减少运营成本、提高效率、创新产品和服务(Verhoef等,2021)。从用户角度出发,用户个性化需求和数字化行为影响企业的价值创造,企业借助新的媒体工具促成数据的生成、采集、应用和分析,用户与用户、用户与企业之间的联系变得更加紧密频繁,数字化技术允许用户通过设计和定制产品来参与到企业的价值创造活动中,共创价值(孙新波等,2019;肖静华等,2020)。

2. 数字化转型情境下数字价值创造的阻碍因素

企业在数字价值创造过程中也会面临一些阻碍因素,从而影响组织的价值创造活动。其一,组织惯例是影响企业数字化转型中价值创造的重要因素之一,组织惯例指组织中多个行动主体相互锁定、重复的、可识别的行动规则和行为模式(Vial,2019;刘意等,2020),其强烈的路径依赖性可能对组织当下以及未来的活动产生核心刚性影响,比如柯达相机未及时向数字摄影技术方向转型,曾经极具竞争优势的组织能力带来的核心刚性却成为企业数字价值创造的约束力量。其二,制度性障碍,企业文化、组织价值观以组织合法性等这些制度性障碍扼杀数字技术所带来的创新性和破坏性(Svahn等,2017),进而影响数字技术在数字价值创造中的核心作用。其三,数字技术的引入改变员工的操作习惯、行为方式等招致员工的抵抗,加之企业战略领导者缺乏数字化转型的紧迫感,阻碍组织数字化转型的速度和深度。

(二)数字化转型情境下数字价值创造的实现方式

1. 数字化转型情境下商业模式适应性变革和与数字价值创造实现

商业模式是企业创造、传递和获取价值的基础架构,揭示企业如何创造和获取价值(Amit和Zott,2001;Teece,2018)。数字化转型情境下,数字技术的嵌入使得商业模式各元素在与外部环境持续交互中不断更新,以此来增强自适应能力和开展价值创造活动,特别是价值主张和企业与消费者的关系发生了改变(Bouwman等,2018)。商业模式的核心目标是实现价值主张,企业应从顾客价值主张出发,以顾客为中心开展价值创造和价值传递,最终在实现顾客价值的同时获取企业价值(钱雨等,2018)。一方面,数字化转型对传统的价值主张产生了巨大冲击,尤其是对于以价值主张为前提的商业模式而言,数字技术的应用颠覆了传统价值主张,消费者的需求更加趋向多样化、碎片化、个性化和场景化。数字技术的并联性大大降低了企业和消费者之间的信息不对称,实现了企业与消费者之间的实时互动,通过数字基础设施的连接,企业可以实时捕获、分析消费者的数据,从而更好地理解消费者需求,及时校准价值主张,同时动态调整商业模式来匹配价值主张的实现(Ricciardi等,2016;钱雨等,2021),数字化转型甚至允许企业通过修改现有的产品和服务组合来创造全新的价值,通过不断设计和更新价值主张来实现跨边界市场机会的利用(Antonopoulou和Begkos,2020)。

另一方面,为了更好地实现价值主张,企业必须不断创新商业模式,而技术创新是商业模式创新的动力源泉(朴庆秀等,2020),大数据、物联网等新一代数字技术的应用对现今商业模式具有创造性破坏的潜力,有助于整合集体知识实现价值创造(Alberti-Alhtaybat等,2017;刘洋等,2020)。技术与商业模式存在显著的交互作用,其组成的企业核心创新系统内部作用机制具有复杂性特征,两个要素通过非线性作用关系形成协同关联,逐渐达到良性共振耦合,共同实现企业价值。

此外,数字技术驱动的商业模式允许企业跨边界开展价值创造活动,企业重新审视消费者及利益相关者在价值网络中的角色和地位,通过建立多元主体协同互动的运作模式,使价值链各个环节以及各不同主体按照整体价值最优的原则相互衔接、融合以及动态互动(易加斌和徐迪,2018;孙新波等,2019),从而实现持续的数字价值创造。

2. 数字化转型情境下平台战略适应性变革与数字价值创造实现

企业的价值网络由传统的机械型链式结构转向数字化的生态型网络结构,并以此促发企业在数字化转型过程中形成平台战略适应性。平台和生态系统的出现显著改变了企业价值创造的方式,将价值创造和资源获取范围拓宽至生态系统层次,并提出全新的企业间战略互动模式(Lusch和Nambisan,2015)。一方面,新一代数字技术催生了企业平台战略的创新,赋能企业依托平台架构链接具有互补资源、不同功能的群体形成以消费者需求为核心的异质性、关系嵌入性和互惠性的生态网络(孙新波和李金柱,2020),促进企业在更大范围内进行资源的整合与利用,从而建构起生态竞争优势(Alberti等,2017;Hein等,2019)。同时,数字平台消除了信息不对称,数字技术带来的开放、透明和共享可以使合作伙伴实时感知消费者需求信息,实现消费者数据在价值网络中的高效流通和利用(Nambisan等,2018;蔡莉等,2019),比如数字技术改变了传统的供需关系,供应商可以直接向消费者提供服务,在快速高效满足消费者需求的同时有效化解供给过剩的问题(孙新波和李金柱,2020)。

另一方面,平台组织者作为一种高效的管理模式,可以帮助管理者通过整合内外部相关数据做出正确的决策,数字平台的自生长性促使各个模块不断地修正、补充和扩展,促使公司更快的成长与创新(Elia等,2020)。运用大数据平台的企业更倾向于形成集生产、研发、管理为一体的管理机制,实现资源共享。企业基于消费场景而非产品定义产业边界,通过对大数据、云计算和互联网等数字技术的运用,在特定产业内打造垂直闭合产业链,夯实生态圈基础设施,构建开放共享平台,形成多产业协同的生态圈,从而培育不同于传统核心竞争力的生态优势(Parker等,2017)。

3. 数字化转型情境下运营模式适应性变革与数字价值创造实现

运营模式指企业在创造和传递价值过程中对采取的业务流程、组织设计以及商业活动参与者进行管理,数字化转型情境下,企业借力于先进的技术手段或流程设计,创新运营管理模式,增强企业在价值创造过程中应对复杂变化的能力,进而适应环境和其他主体协调发展。传统运营模式由于企业数字化能力不强从而禁锢企业响应市场变化的感知度、灵敏度与行动力(文嫮和韩笑,2014),企业数字化转型颠覆了传统的线性思维逻辑,引发企业价值创造渠道各节点对资源、结构、流程及价值观体系的重新设计与塑造(Delmond等,2016),通过数据驱动传统的采购、库存管理、产品物流等运营决策实现了数据化、动态化和实时化,运营决策方法及流程从线性、分阶段过程转为基于数据赋能的连续、实时、全局决策且允许信息反馈的非线性多元关联模式(Karimi和Walter,2015;Karimi-Alaghehband和Rivard,2019),驱动企业运营流程向智能化转变。企业运营流程在数字化、大数据技术赋能作用下展现出颠覆性的价值创新能力,通过自感知、自维护、自嵌入机制,解决传统价值供应渠道下运营流程中存在的运营风险内隐、生产任务多元复杂以及运营供应缺乏柔性三大问题,运营流程向智能化、敏捷化转变(孙新波等,2019),从而快速高效的响应需求提升客户满意度(Wijaya等,2020)。

同时,智能化的运营模式变革保障企业数字价值创造的实现。大数据分析、信息化和智能化等核心数字化能力不仅仅在于提升企业内部的运营效率,也推动企业融入一个数字化的价值生态系统中,实现价值生态系统中全节点及全数据的打通模式,各节点之间实时互动、协同整合资源,打破企业边界,来自不同行业、不同职能和不同地区的企业和个体基于工业互联网平台形成错综互杂的数字供应环,塑造了一片充满无限可能的数字价值场域,进而实现企业与客户、供应商、合作商等利益相关者之间的“共和博弈”(周文辉等,2018;孙新波和李金柱,2020)。

4. 数字化转型情境下组织适应性变革与数字价值创造实现

数字化转型对企业传统的价值实现方式发出了新的挑战,数字化转型下组织更加强调“唯快不破”地调用内外部资源,以一种“自适应”的姿态响应外部市场需求的高频变化,众多企业追求打造以敏捷性为核心的组织形态,希望通过敏捷组织来快速、稳定地为客户及企业利益相关者创造价值。因此,学者们都希望更深入地了解组织在受到外部干扰(如数字化或客户需求改变)时,如何进行创新或调整优化,形成与外部环境、内部资源相适应的能力,从而变得更敏捷(或完全向敏捷转变),以便在面临快速变化的“游戏规则”时创造价值(刘意等,2020)。在组织结构方面,价值创造主导逻辑的改变使企业通常会组织单独的服务组织来增强其服务功能的可靠性。许多企业通过创建面向客户的前端部门、后端产品和服务部门以及强大的决策和协调战略中心来缓解产品和服务部门之间固有的紧张关系(Kowalkowski等,2017)。一些组织也试图改变员工的工作方式,通过采用一种自管理的手段形成有目的的、分裂的、响应性强的工作方式维持组织的灵活性(孙新波和李金柱,2020)。

在组织能力方面,研究强调了数字化技术、动态能力与组织敏捷性三者之间的关系,数字化在一定程度上加强了企业感知、获取和重构资源的能力,组织敏捷性则是依赖于动态能力而实现(Teece等,2016);同时,研究强调了企业开发数字化能力实现企业与客户及利益相关者的价值共创(Lenka等,2017;Annarelli等,2021)。在组织文化方面,数字化转型要求核心组织的文化发生改变,数字文化正在成为组织价值观的一部分。企业战略制定必须基于以数字为导向的企业文化,通过建立长期的数字愿景、企业家精神和数字思维使得组织意识到快速灵活的决策对于在不确定情况下获得竞争优势的重要性(Warner和Wäger,2019),同时组织结构和文化变革赋予员工区别于传统角色的新职能角色,员工转变为企业的合作伙伴。在领导力研究方面,强调了以首席数字官(CDO)为首的新领导角色的创造,新的领导的任务一方面在于如何更好地促进数字化技术与组织目标间的一致性,另一方面则在于如何能够更好地协调资源为支持员工创新创造最佳条件(Singh等,2020;Joiner,2019)。总体来看,组织结构、组织文化、领导角色的变革等保障数字价值创造的实现。

(三)数字化转型情境下数字价值创造过程中的影响效应

数字化转型情境下数字价值创造存在“双刃剑”效应,既有可能提升组织敏捷性、增强企业运营效率等从而提升企业绩效,也可能存在数字技术共享、广泛使用中所带来的道德伦理、安全问题。从数字价值创造所带来的积极影响来看,首先,数字技术带来的开放性、透明性和并联性一定程度上实现了数据的可视化,自动优化的大数据分析能力增强了企业获取信息的能力,促进战略领导者的明智决策,加强了企业机会识别和利用能力(Nambisan,2017;Warner和Wäger,2019)。其次,数字技术与传统工厂设备的结合产生数字化工厂、智能化工厂,通过优化业务流程、运营模式、组织的快速响应以及消费个性化需求数据的获取,化解“大规模”和“个性化”的悖论(张明超等,2018;孙新波等,2019)。再次,数据资源的共享增强了组织内外部的协作能力,释放了个人客户作为价值创造资源的贡献者,使得企业可以通过创新的资源配置方式实现新的数字价值创造(Amit和Han,2017),进而获取竞争优势、提升企业绩效(Karimi和Walter,2015)和增强组织创新能力等(Svahn等,2017)。从数字价值创造的消极影响来看,数字技术的开放性一定程度上会揭露企业不良声誉、资本情况和失败经历等,从而阻碍企业价值创造所需的资源获取,甚至会让竞争对手获取企业信息,侵犯企业隐私,带来法律纠纷等(蔡莉等,2019;Vial,2019)。

五、研究结论与未来展望(一)研究结论

数字技术大大减少了信息不对称和市场摩擦,增强了企业对于可访问资源的控制与共享,用户需求的异质性、合作伙伴之间的信息透明度以及组织交换、合并和整合资源的有效性均得到跨越式提升,数字化转型彻底颠覆了传统价值创造的主导逻辑。数字化转型情境下,企业价值创造的内容和机制发生了新的变革,数字化赋能的企业价值创造过程,正逐渐从价值链转移到整个价值生态系统。本研究聚焦于数字化转型情境下企业数字价值创造的问题,对数字化转型下数字价值创造的内涵和特征、核心维度、影响因素、实现方式和影响效应进行系统梳理,在此基础上构建研究框架,如图1所示。

第一,明确数字化转型下数字价值创造的内涵和特征。首先,在梳理传统价值创造发展及演化的基础上,结合数字化转型的内涵和情境特征明确数字化转型下数字价值创造的内涵。其次,研究从价值创造的逻辑、价值创造的赋权机制、价值创造的资源、价值创造的主体、主体关系等各方面对比传统价值创造和数字价值创造,在此基础上明确数字化转型情境下数字价值创造的核心特征。

第二,指出数字化转型下数字价值创造的核心维度包括价值主张、价值网络、价值供应渠道、价值实现的组织载体四个方面,并探究数字化转型对价值创造各维度的影响,深化数字价值创造发生变革的机制认识。

第三,揭示数字化转型下数字价值创造的实现方式。指出数字化转型情境下数字价值创造的影响因素,主要涉及外部数字技术的快速发展、用户需求的改变和企业数字化转型的内在要求等驱动因素,以及组织惯例、制度约束障碍等约束力量;探索数字化转型情境下商业模式、平台战略、运营模式与组织适应性变革和数字价值创造的相关关系和影响机制。

第四,本文从优化领导者管理决策、增强机会识别与利用、企业敏捷性提升、运营效率提高和企业绩效提升等方面探讨了数字化转型下数字价值创造过程中的积极影响效应,也反映了数字价值创造过程中安全和隐私等方面潜在的消极影响。

|

| 图 1 数字化转型情境下数字价值创造的研究框架 |

(二)未来研究展望

目前对于数字化转型情境下数字价值创造的相关研究还处于初步探索阶段,未来需要针对数字价值创造的研究空间和研究问题展开深入系统的研究。

第一,进一步探究数字化转型下数字价值创造的实现机制。

(1)进一步挖掘数字化转型企业的管理适应性变革与数字价值创造的过程机制。现有对数字化转型情境下数字价值创造的相关研究尚处于初步探索阶段,尽管有学者意识到数字化转型情境下数字价值创造不仅仅受技术影响,还需要从商业模式、战略、运营模式、组织结构等方面进行适应性变革(丁雪辰和柳卸林,2018;Vial,2019),但是对于数字价值创造的实现机制仍然处于“黑箱”状态,未来有必要采取案例研究的方式深入挖掘数字技术如何赋能企业,促使企业战略、商业模式、组织结构和运营模式进行适应性转型,增强企业在数字价值创造过程中应对复杂冲突的变化能力,从而实现数字价值创造。

(2)从价值创造的资源出发,探索企业管理者如何操纵、管理数据资源实现数字价值创造,打开“企业如何利用数据资源实现价值创造的黑匣子”,进一步扩展数字时代资源基础观、资源编排理论和价值创造理论的研究边界(Barney,1986;Sirmon等,2011;Amit和Han,2017)。传统资源基础观强调企业的竞争优势在于其对稀缺、有价值、不可替代和难以模仿的有形和无形资产、资源和能力的组合和利用(Barney,1986),而数字化转型情境下,数据成为企业价值创造的重要资源,数据资源的可再生性、重复利用性和可获得性颠覆了传统的资源基础观,企业创造价值的关键不是数据资源本身,而是管理者如何操纵、编排资源增强数字价值创造的能力(Amit和Han,2017;Zeng和Glaister,2018),因此有必要结合具体的案例解释企业管理者如何通过资源编排的方式实现数字价值创造的内在机制。

(3)从价值创造主体出发,进一步探索不同层次、不同行为主体对数字价值创造的作用机制。价值创造活动具有层次性,不同主体在数字价值创造中的角色和作用存在差异性(Lepak等,2007),比如战略领导者的领导力类型会影响员工对其的认知、尊重和信任,从而影响员工的自我效能感、角色认同等,以及团队的凝聚力与创造力等(陈璐等,2016),进而影响企业的数字价值创造行为和绩效,因此有必要采取实证的方式探索不同主体跨层次的数字价值创造影响机制;或者采取案例研究的方式,从内部视角深度解剖企业与顾客、供应商、服务商、合作伙伴等价值生态圈中的不同主体如何协同互动实现数字价值创造,进一步揭示传统价值创造与数字价值创造模式的差异。

第二,探讨数字化转型影响下价值主张、价值网络、价值渠道等的改变对数字价值创造的影响机制。现有研究对数字化转型下的数字价值主张、数字价值网络、数字价值渠道等的内涵、演变和数字价值创造的关系尚未进行充分的研究,比如在数据极度丰富和企业内外边界日益模糊的情境下,企业如何与网络成员建立以顾客为中心的、基于数据连接的动态合作网络?企业如何依据用户需求,跨越边界实时调度外部资源以快速响应消费者需求?如何协调价值网络的伙伴关系,构建相互信任、依赖、互利共生的价值网络生态系统?(Vial,2019)

第三,进一步关注数字价值创造过程中的伦理问题(Nambisan等,2018;Vial,2019)。尽管学者们关注到了数字鸿沟、安全和隐私等问题,但是对于如何设计合理的监管机制、伦理机制避免负面效应还需进一步探索。比如,用户在使用抖音、淘宝、微博等社交媒体时,可能存在个人安全隐私泄露的问题,这些问题也会产生连锁反应,影响到公司层面和社会层面。

第四,未来可植入中国数字化转型情境的独特因素,开展本土化和情境化的数字价值创造研究。德国、美国、日本等发达国家最先开始数字化转型的相关研究,但是随着中国提出《中国制造2025》以及新一代数字技术的快速发展,中国涌现出诸如海尔、酷特智能、尚品宅配、三一重工等成功的数字化转型企业,出现了理论与实践脱节的现象,比如传统的资源基础观无法解释数据这种同质化资源为何会创造出异质性价值,海尔的小微组织、酷特智能的扁平化组织等实践现象均对现有理论提出了新的挑战,因此了解中国企业如何在数字化转型情境下实现持续的数字价值创造,可以激发对本土组织实践的新见解,促进相关理论的发展(苏勇和段雅婧,2019)。

| [1] | 蔡莉, 杨亚倩, 卢珊, 等. 数字技术对创业活动影响研究回顾与展望[J]. 科学学研究, 2019, 37(10): 1816–1824,1835. |

| [2] | 姜尚荣, 乔晗, 张思, 等. 价值共创研究前沿: 生态系统和商业模式创新[J]. 管理评论, 2020, 32(2): 3–17. |

| [3] | 刘洋, 董久钰, 魏江. 数字创新管理: 理论框架与未来研究[J]. 管理世界, 2020, 36(7): 198–217,219. |

| [4] | 朴庆秀, 孙新波, 钱雨, 等. 服务化转型视角下技术创新与商业模式创新的互动机制研究——以沈阳机床集团为案例[J]. 科学学与科学技术管理, 2020, 41(2): 94–115. |

| [5] | 钱雨, 孙新波, 苏钟海, 等. 传统企业动态能力与数字平台商业模式创新机制的案例研究[J]. 研究与发展管理, 2021, 33(1): 175–188. |

| [6] | 苏勇, 段雅婧. 当西方遇见东方: 东方管理理论研究综述[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(12): 3–18. |

| [7] | 肖静华. 企业跨体系数字化转型与管理适应性变革[J]. 改革, 2020(4): 37–49. |

| [8] | 谢卫红, 林培望, 李忠顺, 等. 数字化创新: 内涵特征、价值创造与展望[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(9): 19–31. |

| [9] | Alberti-Alhtaybat L, Al-Htaybat K, Hutaibat K. A knowledge management and sharing business model for dealing with disruption: The case of Aramex[J]. Journal of Business Research, 2017, 94: 400–407. |

| [10] | Amit R, Han X. Value creation through novel resource configurations in a digitally enabled world[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2017, 11(3): 228–242. |

| [11] | Annarelli A, Battistella C, Nonino F, et al. Literature review on digitalization capabilities: Co-citation analysis of antecedents, conceptualization and consequences[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 166: 120635. |

| [12] | Antonopoulou K, Begkos C. Strategizing for digital innovations: Value propositions for transcending market boundaries[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 156: 120042. |

| [13] | Barrett M, Davidson E, Prabhu J, et al. Service innovation in the digital age: Key contributions and future directions[J]. MIS Quarterly, 2015, 39(1): 135–154. |

| [14] | Bouwman H, Heikkilä J, Heikkilä M, et al. Achieving agility using business model stress testing[J]. Electronic Markets, 2018, 28(2): 149–162. |

| [15] | Cenamor J, Sjodin D R, Parida V. Adopting a platform approach in servitization: Leveraging the value of digitalization[J]. International Journal of Production Economics, 2017, 192: 54–65. |

| [16] | Delmond M H, Coelho F, Keravel A, et al. How information systems enable digital transformation: A focus on business models and value co-Production[J]. Social Science Electronic Publishing, 2016, 24(15): 36–221. |

| [17] | Eggers J P, Park K F. Incumbent adaptation to technological change: The past, present, and future of research on heterogeneous incumbent response[J]. Academy of Management Annals, 2018, 12(1): 357–389. |

| [18] | Elia G, Margherita A, Passiante G. Digital entrepreneurship ecosystem: How digital technologies and collective intelligence are reshaping the entrepreneurial process[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 150: 119791. |

| [19] | Eling M, Lehmann M. The impact of digitalization on the insurance value chain and the insurability of risks[J]. Geneva Papers on Risk & Insurance Issues & Practice, 2018, 43(3): 359–396. |

| [20] | Gimpel H, Hosseini S, Huber R X R, et al. Structuring digital transformation: A framework of action fields and its application at ZEISS[J]. Journal of Information Technology Theory and Application, 2018, 19(1): 31–54. |

| [21] | Hein A, Weking J, Schreieck M, Wiesche, M. et al. Value co-creation practices in business-to-business platform ecosystems[J]. Electronic Markets, 2019, 29(3): 503–518. |

| [22] | Hess T, Matt C, Benlian A, et al. Options for formulating a digital transformation strategy[J]. MIS Quarterly Executive, 2016, 15(2): 123–139. |

| [23] | Joiner B. Leadership agility for organizational agility[J]. Journal of Creating Value, 2019, 5(2): 139–149. |

| [24] | Karimi-Alaghehband F, Rivard S. Information technology outsourcing and architecture dynamic capabilities as enablers of organizational agility[J]. SAGE Publications, 2019, 34(2): 145 179. |

| [25] | Kohli R, Melville N P. Digital innovation: A review and synthesis[J]. Information Systems Journal, 2019, 29(1): 200–223. |

| [26] | Kowalkowski C, Gebauer H, Kamp B, et al. Servitization and deservitization: Overview, concepts, and definitions[J]. Industrial Marketing Management, 2017, 60: 4–10. |

| [27] | Lenka S, Parida V, Wincent J. Digitalization capabilities as enablers of value co-creation in servitizing firms[J]. Psychology & Marketing, 2017, 34(1): 92–100. |

| [28] | Nambisan S, Siegel D, Kenney M. On open innovation, platforms, and entrepreneurship[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2018, 12(3): 354–368. |

| [29] | Nambisan S. Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(6): 1029–1055. |

| [30] | Parker G, Van Alstyne M, Jiang X Y. Platform ecosystems: How developers invert the firm[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1): 255–266. |

| [31] | Ricciardi F, Zardini A, Rossignoli C, et al. Organizational dynamism and adaptive business model innovation: The triple paradox configuration[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(11): 5487–5493. |

| [32] | Saadatmand F, Lindgren R, Schultze U, et al. Configurations of platform organizations: Implications for complementor engagement[J]. Research Policy, 2019, 48(8): 103770. |

| [33] | Singh A, Klarner P, Hess T. How do chief digital officers pursue digital transformation activities? The role of organization design parameters[J]. Long Range Planning, 2020, 53(3): 101890. |

| [34] | Sklyar A, Kowalkowski C, Tronvoll B, et al. Organizing for digital servitization: A service ecosystem perspective[J]. Journal of Business Research, 2019, 104: 450–460. |

| [35] | Smith W K, Besharov M L. Bowing before dual gods: How structured flexibility sustains organizational hybridity[J]. Administrative Science Quarterly, 2019, 64(1): 1–44. |

| [36] | Svahn F, Mathiassen L, Lindgren R. Embracing digital innovation in incumbent firms: How Volvo cars managed competing concerns[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1): 239–253. |

| [37] | Taylor S A, Hunter G L, Zadeh A H, et al. Value propositions in a digitally transformed world[J]. Industrial Marketing Management, 2019, 87: 256–263. |

| [38] | Teece D J, Linden G. Business models, value capture, and the digital enterprise[J]. Journal of Organization Design, 2017, 6(1): 8. |

| [39] | Teece D J. Business models and dynamic capabilities[J]. Long Range Planning, 2018, 51(1): 40–49. |

| [40] | Vargo S L, Lusch R F. Institutions and axioms: an extension and update of service-dominant logic[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2015, 44(1): 5–23. |

| [41] | Verhoef P C, Broekhuizen T, Bart Y, et al. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda[J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 889–901. |

| [42] | Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118–144. |

| [43] | Warner K S R, Wäger M. Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal[J]. Long Range Planning, 2019, 52(3): 326–349. |

| [44] | Wijaya A P, Bernarto I, Purwanto A. How to Achieve Value creation in digital world? The influence of it response on value creation and customer satisfaction[J]. International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(3): 6705–6715. |

| [45] | Zeng J, Glaister K W. Value creation from big data: Looking inside the black box[J]. Strategic Organization, 2018, 16(2): 105–140. |

| [46] | Zott C, Amit R. Business model innovation: How to create value in a digital world[J]. GfK Marketing Intelligence Review, 2017, 9(1): 18–23. |