2021第43卷第9期

大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等新一代信息技术的高速发展在全球范围内全面推动了一场数字化革命;对于中国市场各行业的众多企业而言,数字化转型所蕴含的商业价值吸引力巨大。2020年埃森哲中国企业数字化转型指数研究显示,自2018年起,中国企业普遍有了数字化转型的意识并进行探索,但仅有7%的企业获得了显著的效果;到2020年,企业拥抱数字化转型已逐渐成为行业共识,领先企业的比例提升至11%。企业数字化转型的过程也是一个创业的过程。在产业数字化的背景下,众多传统企业都选择寻找新的创业机遇,在数字技术的赋能下如何有效开发数字创业机会是这些企业成功实现数字化转型、获取竞争优势的关键。然而,实践表明企业的数字化转型不能仅依靠一己之力,其转型的范围也不能局限于自身,成功的数字化转型势必是一场跨领域、跨行业的改革,需要充分利用集体智慧。数字化转型企业所面临的机会并不是独立的,而是以机会集的形式存在,机会之间相互关联。机会集的成功开发需要企业与创业环境、利益相关者持续互动从而形成创业生态系统。鉴于此,生态视角有助于探索数字化转型企业机会开发的实现机理。

随着数字技术的快速发展,数字化转型研究得到越来越多学者的关注。数字化转型使企业能够实现高效率、低成本、业务流程优化、创新能力增强等优势(Ash和Burn,2003;何帆和刘红霞,2019),其本质是传统企业利用数字技术进行公司创业的过程,由于机会开发是创业过程的核心,因此,对于转型企业机会开发机理的研究有助于深入揭示数字化转型的内在机制。数字化转型的关键在于:转变传统思维、实现智慧化转变、建立全渠道协同的生态圈、打造核心竞争力(汪旭晖,2020),因此生态视角的嵌入对于转型企业的机会开发尤为重要。然而,相关理论研究已远远落后于数字化转型实践的发展。目前研究不仅缺乏对数字化转型情境下企业机会开发机理的深入研究,虽然一些学者开始关注创业生态在数字创业的重要作用(汪旭晖,2020;Elia等,2020;Sussan和Acs,2017),但作为数字创业的重要分支之一,尚无学者从生态视角揭示数字化转型企业机会开发的机理。

本文的研究核心是在数字化转型的背景下,基于生态视角以数字化转型企业为研究对象探讨分析其转型过程中的机会开发的机理。立足于现实和理论背景,本文选取数字化转型较为成功的苏宁易购集团股份有限公司(简称“苏宁”)与海尔集团(简称“海尔”)两家案例企业,结合数字创业生态系统理论与机会开发等相关理论,从生态视角对上述两家企业在转型过程中的共生关系构建和机会开发机理进行挖掘,凝练差异点和共性规律,从而构建“驱动因素—共生关系—机会开发”的数字化转型企业机会开发机理研究模型。本研究的理论贡献主要体现三个方面:第一,本文结合数字化转型情境分析此情境下机会开发机理,有助于拓展和丰富机会开发研究;第二,本文结合数字转型情境将创业生态系统与机会开发相联系,提炼共生关系的驱动因素及其与机会开发的互动关系,有助于深化创业生态系统的理论研究;第三,本文基于生态视角深入揭示数字化转型企业的机会开发机理,丰富了数字创业的研究。

二、相关理论基础和概念界定(一)创业生态系统视角

创业生态系统可以定义为“由多种创业参与主体(包括创业企业及相关企业和机构)及其所处的创业环境所构成的有机整体,彼此间进行着复杂的交互作用,致力于提高整体创业活动水平”(蔡莉等,2016)。创业生态系统中主体之间、主体与环境之间的相互作用有助于创造、发现和开发机会,这也是创业生态系统参与主体共同创业的表现形式(Edquist,2005)。学者们指出共生性是生态系统的核心特征,是基于生态系统中的社会网络形成的(蔡莉等,2016),有助于创业机会的获取(Owen-Smith和Powell,2004)以及创业机会信息的传播(Arenius和De Clercq,2005)。Li(2012)、Mei等(2014)认为创业生态系统的企业家之间存在内在的共生关系。学者们指出共生关系的构建和完善反映创业生态系统的构成与形成(Gomez-Uranga等,2014;Zhu等,2020)。共生关系使创业主体对其协作目标与价值逻辑具有共同的理解并围绕目标共同进行创业机会的开发(蔡义茹等,2018;Wang等,2014)。

创业生态系统包含创业性和生态性双重属性,创业过程的核心是创业机会的开发(Eckhardt和Shane,2003),而生态系统是有机体群落系统和其所处环境系统的共生体系(蔡莉等,2016)。随着数字技术的快速发展,数字创业生态系统作为一种独特的创业生态系统吸引越来越多学者的关注。数字创业生态系统是一个由相互依赖的创业主体组成的自组织社区,它们能够通过利用(数字)服务和工具的复杂系统来捕捉(基于技术的)机会,从而在创业过程的所有阶段实现行动和互动(Elia等,2020),共生性依旧是其核心特征,共生关系的存在可以推动数字创业机会的开发。数字创业生态系统既强调代理(agency)和机构(institutions)的角色,并且以数字基础设施和用户为重点(Sussan和Acs,2017)。学者们指出数字技术通过渗透创业生态系统创造了更多的创业机会,数字创业生态系统有助于支持创新创业公司寻求机会实现更大的发展和成长(Spigel,2017;Du等,2018)。Stam(2015)的研究表明,对生态系统有长期承诺的企业家往往处于最有利的地位,能够认识到生态系统的机会和限制,并与生态系统的“饲养者”(如专业服务提供者和金融基础设施)一起处理这些机会和限制。数字创业的核心是追求数字技术带来的创业机会(Davidson和Vaast,2010),而数字化转型企业作为一类数字创业企业同样需要构建共生关系以寻求数字创业机会。由于数字化的复杂性,通过单一参与者实现竞争优势是不可能的(Canhoto等,2016;Kohli和Mekville,2019;Pagani和Pardo,2017),因此数字化转型需要企业整合多方信息、技术、人力等资源,与其他主体共创共赢。因此,根据创业生态系统视角,共生关系的构建有助于数字转型企业的机会开发。

(二)组织双元观

组织双元性,即组织与目前的业务需求管理保持一致和高效,同时能够适应环境中的变化的能力(Raisch和Birkinshaw,2008)。这一概念在1976年由Duncan首次提出,自March(1991)提出“成功的公司都是双元的”之后引发了学者们的广泛关注。简单来讲,组织双元性是指企业同时开展探索性和利用性活动的能力。其中,探索性活动是为了满足新兴市场和客户的需求,进行新的设计,开发新的市场,或者用新的知识开辟新的分销渠道,提高了组织的灵活性和多样性。探索性创新在短期内可能并不有效,其结果也不容易预测(Yeow等,2018);利用性活动旨在满足现有市场和客户的需求,增强组织的现有技能、流程和结构,主要影响组织的短期收益,使组织更具竞争力(Colombelli等,2014)。为了应对高不确定性,组织须在探索与开发中寻求平衡(March,1991)。在数字技术的支持下,大数据已经成为帮助企业促进探索和开发活动的主要工具(McAfee等,2012)。虽然许多学者和实践者强调了开发活动所需的技能,但其他人强调了探索性活动的重要性(Zeng和Khan,2019)。在数字化转型的驱动下,组织需进行探索性的创新过程(Bogers等,2018)。Aslam等(2018)指出,组织双元性要求企业既要在应对短期变化时灵活,又要在长期内高效。Gomes等(2020)提出了质量管理双元开发、质量开发和探索性同步实践以提高组织双元能力,实现可持续发展目标。

至今为止,学者们已从组织学习、组织设计、技术创新、战略管理等视角对组织双元性进行了探讨,并探索了其驱动因素、影响因素及结构。大量的实证证据表明,双元企业享有可持续的竞争优势并具有良好的发展前景(Cao等,2009;Gibson和Birkinshaw,2004;He和Wong,2004)。数字转型企业不仅要面对数字技术和传统的多重挑战,还要克服组织内部固有的惯性和惰性,为此双元能力的构建是企业能否成功转型的关键(葛明磊等,2018)。根据组织双元观,企业不仅需要有效利用已有机会保持当前业务的优势地位,同时还需探索新的可能性从而在环境变化中谋求新的成长空间(郭润萍和蔡莉,2017;Tushman和O’Reilly,1996;Simsek等,2009),这一点在数字化转型过程中体现得更为明显。

(三)数字化转型的内涵界定

目前已有部分学者从能力、管理、战略等多个视角定义数字化转型。Li等(2012)从能力视角将数字化转型定义为“信息技术促成的转型”,其可能是企业家动态管理能力(dynamic managerial capabilities)建设和组织跨境电子商务(cross-border E-commerce)能力建设之间的一个永无止境的迭代过程。Besson和Rowe(2012)从管理视角指出,数字化转型与其说是技术问题,不如说是管理问题:成功的数字化转型不仅需要获取和部署技术资源,或许更重要的是,还需要解决管理问题如重新设计业务流程与培训和投资电子商务人力资源与组织能力。Demirkan等(2016)则从战略视角认为数字化转型指的是“对商业活动、流程、能力和模型进行深刻而加速的转型,以战略性和优先化的方式,充分利用数字技术带来的变化和机遇及其对整个社会的影响”。基于战略视角,学者们指出数字化转型是一种特定类型的战略变革(Klarner和Raisch,2013;Rajagopalan和Spreitzer,1997),因为它改变了公司的价值创造,并可以改变其业务范围(Hess等,2016)。

本文根据Vial(2019)基于对23个独特定义的分析得出的总结性定义,将数字化转型描述为一个持续的过程——旨在通过信息、计算、通信和连接技术的组合触发对实体属性的重大改变来改进实体,促使企业创造和发现新的机会,从而获取新的竞争优势。

(四)数字化转型企业机会开发的内涵界定

Eckhardt和Shane(2003)将创业机会定义为通过形成新的手段、目的或手段—目的关系引入新的商品、服务、原材料、市场和组织方法的情况。从广义上讲,机会可能是通过创造性的资源组合来满足市场需求(或兴趣或需求)的机会,从而提供更高的价值(Ardichvil等,2003;Schumpeter,1934;Kirzner,1973)。然而由于数字创业过程的动态性、开放性等特点(余江等,2018;朱秀梅等,2020),此情景下创业机会的定义和特性也发生了改变。随着数字技术的发展与数字平台的产生,数字情境下的创业机会不同于以往传统创业情景下的机会。在数字化的大背景下,机会的识别、评估、开发、利用都围绕着数字技术和产品展开。因此,不可避免的,创业机会的开发过程以及机会本身的特性在传统的基础上还会结合数字技术的特性,呈现出共创性、共生性、动态性、非中心化、不确定性、时效性、合作性、低成本性等(Nambisan,2017;Yin等,2019;余江等,2018;逄健等,2014;于晓宇和张益铭,2019)。结合已有创业机会的内涵与数字创业的特性,本文将数字创业机会定义为基于数字技术重塑满足市场需求的路径以及创造新市场需求的可能性(Nambisan,2017;Ardichvili等,2003)。

数字技术的赋能为转型企业提供了开放性的创业机会,但成功的机会开发需要企业在多种文化和技术环境中建立有效的网络关系(蔡莉等,2019;Straub和Watson,2001),同时企业需要不断地对其组织结构进行调整并重新配置内外部资源。机会开发本身就是收集所需资源,并参与旨在让不同各方了解机会的一系列活动(Shane和Venkataraman,2000)。企业内部的创业过程是连续的,旨在识别、捕捉、评估和利用机会(Franco和Haase,2010)。综上,本文认为,数字化转型企业机会开发即企业与网络主体间共同形成、捕捉和利用数字创业机会集合过程,其推动企业数字化转型走向成功。

(五)研究思路

目前少有文献将创业生态系统视角与机会开发研究进行整合,对于数字化转型企业的研究也十分有限且大多仅限于单个案例研究,在普适性方面存在局限性,更鲜有研究关注数字转型企业的机会开发机理。随着数字技术的发展,数字转型企业并不是孤立存在的,而是处于创业生态系统之中,数字创业生态系统相关的要素对企业机会开发产生重要影响,然而尚无学者从生态视角分析数字转型企业机会开发机理。本文的结构安排如下。在下一节中,本文以海尔、苏宁两家数字转型的领军企业为案例分析对象,对案例企业背景、经营状况等进行简介,并对已收集的海尔和苏宁的资料进行编码与分析,总结生态视角下数字化转型企业机会开发过程中涉及的要素。在第四节中,本文分别对海尔、苏宁的共生关系进行分析并对比总结共性与差异性,同时研究探讨转型企业开发机会的过程中各要素的作用机制,进而得出结论。

三、研究设计(一)研究方法的选择

本文所研究的核心问题为:生态视角下数字化转型企业机会开发的实现路径是怎样的?案例研究不仅需要对现象进行详实的描述,还需要对现象背后的原因进行深入的分析,十分适合回答“怎么样”和“为什么”的问题。同时本文希望通过对研究问题的回答提出生态视角下企业数字化转型的普遍规律,因此,本文选择探索性双案例研究,在更加关注案例本质的同时通过对比分析得出适用性更强的一般结论。

基于本文的研究问题与理论构建,本文的案例选择标准是:(1)企业成功地进行了数字化转型,即企业在其传统业务的基础上产生了延伸型或创新性的新数字业务且新的数字业务对企业发展发挥积极作用(Vial,2019);(2)企业成功构建了数字创业生态系统,即具备多样性和自我维持性——企业与不同行业、不同年龄阶段、不同规模等多类型主体形成较为稳定的合作关系,在企业的生态系统中不断有主体进入和退出,生态系统的存在催生了大量的数字授权专利,推动技术市场的发展(蔡义茹等,2018)。苏宁与海尔两企业既有联系又有区别,两家企业最初的经营范围都是家电并在家电市场上占据了不少席位。随着数字时代的到来,上述这两家企业的创始人都选择了排除众议进行数字化转型,并取得了巨大成功。苏宁与海尔在后来的发展过程中逐渐拓宽经营范围,但苏宁与海尔在企业性质上存在不同。苏宁属于家电经销商,后发展为多品类、多品牌的购物平台,当下市场中的苏宁已成为零售企业的龙头企业;海尔则是家电制造企业,其转型不仅仅限于家电的生产销售而是走向更高的方向——“智慧家庭”,目前其经营与创新皆以“智慧家庭”为核心展开。随着数字化转型的进行,“零售”和“制造”的界限也逐渐模糊。苏宁与众多制造企业达成合作,对零售端采集的数据加以分析,根据数据趋势影响上游的制造商的生产,同时苏宁也会根据生产端的产品研发计划和产能安排制定零售端的销售计划;海尔也建立了自己的零售生态——顺逛平台,围绕“智慧家庭”为用户提供家电、家居、金融等七大品类的产品与服务,同时实现线上店、线下店和顺逛微店三店合一。因此本文选择苏宁与海尔两家企业进行对比分析其转型之路中的机会开发机理,具备典型性和新颖性,在总结它们成功的共性的同时也研究转型过程中存在的差异性,从而构建相应的理论模型。本文希望通过对苏宁和海尔这两家性质不同确有相似之处的企业进行分析对比得出对各行业的企业更具有普适性的结论,进而提出更适用于中国市场上的传统转型企业的管理启示。

(二)案例背景

本文选择了苏宁和海尔两家企业作为研究对象。苏宁于20世纪90年代创立,其位于南京的总部有着多年的历史。苏宁的产品大部分都在传统家电领域、文学消费领域以及食品消费领域,其最为人熟知的产品是空调的发展。过去的20年以来,苏宁的电器帝国已经形成,但也遇到了互联网络的冲击。海尔集团的情况与之类似,其创立时间早于苏宁集团,也在大型家电方面为大众提供相应的产品。然而,这两个传统集团现在都面临着互联网企业的围追堵截,都急于在物联网、人工智能和大数据等方面突破企业领域边界,他们的目标都是创新的家电物联网生态品牌,真正实现万物互联的时代,所追求的是员工与用户的体验合一。新的互联网信息技术的发展为这两个传统家电企业的数字化转型奠定了基础。

2009年,苏宁就已经开启了数字化转型的探索。张近东为苏宁的转型制定了三“全目标”——全渠道、全品类、全客群。全渠道即在线上再造一个“等量齐观”的苏宁,实现线上线下均衡发展;全品类即打开商品经营的天花板,从原有家电3C向快消、母婴、超市、百货、家居、生鲜、汽车等全品类扩张,从3万亿规模的家电市场进入数十万亿规模的大消费品市场;全客群即以零售为核心拓展产业布局,实现旗下物流、金融、科技、置业等多产业协同发展,构建一个大零售生态圈。2011年6月,苏宁发布未来十年的发展规划,启动以“科技转型,智慧再造”为方向的发展规划,目标到2020年跻身世界一流企业行列。同年12月,苏宁旗下中国首家乐购仕生活广场(LAOX LIFE)在南京正式开业,标志着苏宁在国内的“双品牌战略”正式落地。2012年9月,苏宁并购红孩子。这是苏宁在电商领域的首次并购,对于苏宁“超电器化”经营和苏宁易购品类拓展、精细运营、规模提升具有重要意义,也拉开了电商行业整合大幕。2013年初,苏宁正式公布新模式、新组织、新形象,“云商”模式全面落地。同年6月8日,苏宁全国所有苏宁门店、乐购仕门店销售的所有商品将与苏宁易购实现同品同价,此次价格一致是苏宁多渠道融合的重要一步,标志着苏宁O2O模式的全面运行。2019年,在先后完成对万达百货和家乐福中国的收购后,苏宁基本完成全场景全业态布局。

2000年,海尔创始人张瑞敏就提出了“不触网,就死亡”的概念。2005年,张瑞敏提出了“人单合一”模式,重塑组织活力,锁定数字时代用户不断涌现的个性化需求。2012年,伴随互联网的发展,海尔开启了网络化战略阶段,从传统家电制造企业转型为面向全社会孵化创客的平台。在此背景下,员工变成创客,创客组成小微,以小微为基本单元又变成一个个生态链小微群,围绕用户场景打造一个生态云。2013年,海尔将研发、设计、生产、销售等全流程所有部门拆分成可自主创业、独立运营的小微。小微之间自由流动、横向交流,并与外部贡献者建立双向创造性的联系,形成一个充满活力因子的非线性网络,链群组织模式由此形成。在这种模式下,用户需求与反馈可同步抵达研发、设计、制造、销售等全流程各环节的小微,小微们可形成合力迅速响应,链接资源满足用户需求。2014年初,海尔将管理用户数据和设备连接的Uhome做成一个向第三方品牌开放的平台,并改名为U+。同年,海尔减掉中层人员1万多人,使企业组织实现网络化。2016年打造的COSMOPlat经过三年发展,从封闭企业演变成开放平台,以用户不断迭代的需求,探索产业链延伸模式,构建一个生态体系。2019年6月,世界权威品牌估值排名榜单“2019年BrandZ全球最具价值品牌100强”发布,海尔以这份榜单历史上第一个、唯一一个“物联网生态品牌”惊艳亮相。同年末,海尔进入第六个战略阶段:“生态品牌战略”阶段。

(三)数据收集

苏宁与海尔自数字化转型起,其理念、发展与绩效等多方面都引起了业界与学界的广泛关注。有关于苏宁与海尔转型发展的资料与研究文献十分丰富,相关报道、访谈记录、调研材料较易获取,足以覆盖研究所需。

苏宁与海尔的案例材料来源具体如下:①高管认可的公开访谈记录;②高管对外讲话整理稿;③上市披露信息(如招股说明书、季报、年报、各种公告等);④官方渠道获取的权威信息(如官网资讯、企业内刊等);⑤文献资料,主要来自中国知网、万方等数据平台,主要包括通过检索关键词“海尔”“苏宁”“数字化转型”“生态”等关键词所获得的对海尔、苏宁两企业的研究文献;⑥研究报告(如从万德、国泰安等金融数据库下载的券商研究报告);⑦书籍著作;⑧传统媒体(如报刊杂志、新闻报道等,通过检索“海尔 转型”“苏宁 转型”获取近年来苏宁与海尔的变化、动向与发展);⑨其他互联网渠道(如微信公众号推文、贴吧、知乎、微博等)。多样化的渠道来源有利于获取丰富的案例资料,丰富的数据有利于构成“证据三角”,对所研究的问题进行多方面的验证,提高论证的信效度(Yin,2003)。在材料的搜集过程中,本文通过信息的多方比对验证其真实性和有效性,将真实有效的信息进行整理建立案例文档库,为编码分析奠定了基础(参见表1)。资料所涉及的案例企业时间跨度为2000年至2021年。

| 数据来源 | 数据分类 | 编码符号 | |

| 海尔 | 苏宁 | ||

| 二手数据 | 高管访谈记录 | FT-H | FT-S |

| 高管对外讲话整理稿 | YJ-H | YJ-S | |

| 上市披露信息 | PL-H | PL-S | |

| 官方渠道获取的权威信息 | GF-H | GF-S | |

| 文献资料 | WX-H | WX-S | |

| 研究报告 | BG-H | BG-S | |

| 书籍著作 | SJ-H | SJ-S | |

| 传统媒体 | CT-H | CT-S | |

| 其他互联网渠道 | HL-H | HL-S | |

(四)数据编码与分析

根据创业生态系统的本质与特性,传统企业的数字化转型更侧重共生关系的建立。共生关系的建立受多方面因素影响,而建立后又会促进企业的部分能力发展,要素之间相互作用推动转型企业的机会开发(Qian等,2013)。这些要素是本文研究维度的构成,案例编码部分也将在本文的主导理论指引下围绕这些理论维度进行。

本文的编码过程主要分为开放式编码、主轴编码。其中开放式编码主要围绕苏宁与海尔在转型过程中涉及的基本因素,主轴编码则致力于探究因素间的联系。在编码的过程中,获得海尔案例71个一阶节点以及苏宁案例67个一阶节点,通过整合归纳,一阶节点中共提炼出16个二阶节点。围绕本文的研究问题,我们对二阶节点进行分析聚焦,最终得到海尔与苏宁案例各6个类属的构念(见表2)。

| 核心范畴 | 主范畴 | 关键词表 | |

| 海尔 | 苏宁 | ||

| 创业型领导力 | 变革能力 | 扁平式平台化,线上融合,用户交互,逐一变革 | 线上线下,互联网+,中国新模式,沃尔玛+亚马逊 |

| 分析能力 | 大企业分解,全球市场分析,双边市场,用户零距离,互联网融合 | 数据分析,机会分析,资源识别 | |

| 愿景能力 | 不触网就死亡,发展方向,跟进时代,人工智能 | 打造中国特色,运用互联网,走向世界 | |

| 整合能力 | 全球资源整合,用户资源整合 | 整合数据,整合资源,经验借鉴 | |

| 外向型组织文化 | 鼓励外部资源获取 | 创新想象力,全球人力资源,软硬件信息资源,用户资源获取 | 人力资源整合,软硬件信息资源,信息化,用户吸引,用户信息分析 |

| 重视外部信号 | 国际变化,国内改革开放,互联网发展,竞争企业变化,市场变化,思想理念,新创新,信息与制造系统融合,用户反馈,用户互动流量 | 管理模式学习,国内外市场变化,互联网+,竞品,思想理念,用户市场外部

数据 |

|

| 客户导向 | 满足客户潜在需求 | 不入库率、创造用户需求、链接用户、用户参与、用户数据挖掘分析、用户需求挖掘、用户长期联系、终身需求满足 | 消费者分类、消费者数据、用户探索、用户体验优化、预测消费趋势 |

| 满足客户现有需求 | 按单定制、个性化定制、用户反馈、用户

流量 |

不同消费者不同需求、全方位需求满足、资源提供 | |

| 共生关系 | 共享逻辑 | 数据资源共享,互联,相互信任 | 线上线下协同,数据资源共享,系统共享,供应链与消费者合作 |

| 网络结构 | 开放性平台,物联网平台,线上线下融合,用户交互,用户鱼塘,人单合一 | 全品类全渠道发展,精准营销,“一账通”,智慧零售业态族群,“三云”,城市县镇市场的全覆盖 | |

| 治理机制 | 成员管控,利润分配,任务管理 | 内部文化管理,全流程赋能,数据经营,“变形虫”组织,股权激励 | |

| 双元数字创业能力 | 探索能力 | 扁平式,开放,数据挖掘、新领域 | 用户链接,数据挖掘,电子商务时机利用,新领域 |

| 利用能力 | 用户信息获取,用户资源共享、用户数据利用、完善产品/服务 | 技术利用,联合促销,销售数据分析,用户数据获取、完善产品/服务 | |

| 机会开发 | 新产品 | 互联网工厂、顺逛商城、智能家电 | 全品类,苏宁物流,智慧零售 |

| 新服务 | 创客计划,第三方付费,个性化定制 | 个性化需求识别,苏宁广场,EXPO超级店,上门服务,线上线下数据即时同步更新 | |

| 新商业

模式 |

人单合一,三店合一,用户领导付薪,用户流量绩效 | 互联网+,中国新模式,沃尔玛+亚马逊 | |

(一)共生关系分析

在社会经济系统以及生态系统中,企业之间存在着复杂关系,它们之间不是简单组合,通过相互合作,协同作用,促进企业的共同发展。其中,共生关系是创业生态系统中存在的核心,体现为系统中各参与主体的协同发展(Prahalad,2005),各主体通过交互式共生演化提高创业的质量(项国鹏等,2016)。Kim等(2010)指出,创业生态系统是由众多具有共生关系的企业组成,在共同体系统内部企业间通过合作,创造出单个企业无法创造的价值。共生关系可以被分为三个维度:网络结构、治理机制与共享逻辑(宋姗姗,2018)。网络结构是生态系统存在的基础(Li,2009),治理机制是生态系统可持续发展的关键,共享逻辑是创业生态系统共生形成过程的基础,主体间的共享意识不仅仅是简单意义上的意识合作,而是为了实现共同目标和创造价值的共同理解,使创业主体间形成逻辑上的集体认同,表现为共享意识以及共享合作,从而联系在一起(Thomas和Autio,2014)。

共生关系促使数字化转型企业在机会的开发过程中更好地实现双元逻辑,即达到探索和利用的平衡(Tiwana,2008;Lavie和Rosenkopf,2006)。具体地,在“利用逻辑”方面,转型企业可以通过共生关系与其他参与主体所建立的纵向、横向连接可以促进现有技术的开发和产品所需能力的快速扩展(Kotabe和Swan,1995;Rothaermel,2001;Wassmer,2010);而在“探索逻辑”方面,共生关系对于亟需多样性知识和技能的企业具有重要价值,因为这些技能几乎不可能由一家企业全部拥有(Dai等,2017)。共生关系中的共享逻辑与网络结构能够将各参与主体连接起来使其可以共享信息、资源,进而使企业可以获取差异化的知识、技能等资源并进行充分整合,这是双元逻辑实现的前提(Dai等,2017)。此外,利用共生关系中的治理机制,主导企业通过成员控制与任务协调形成差异化机制,从而有效平衡探索型活动与利用型活动,以避免过程冲突和资源竞争,同时也实现了每项任务相关的特定组织资源和能力的开发。同时,主导企业在探索和利用活动之间建立统一的整合机制,以完成企业任务(Raisch和Birkinshaw,2008)。

1. 海尔的共生关系分析

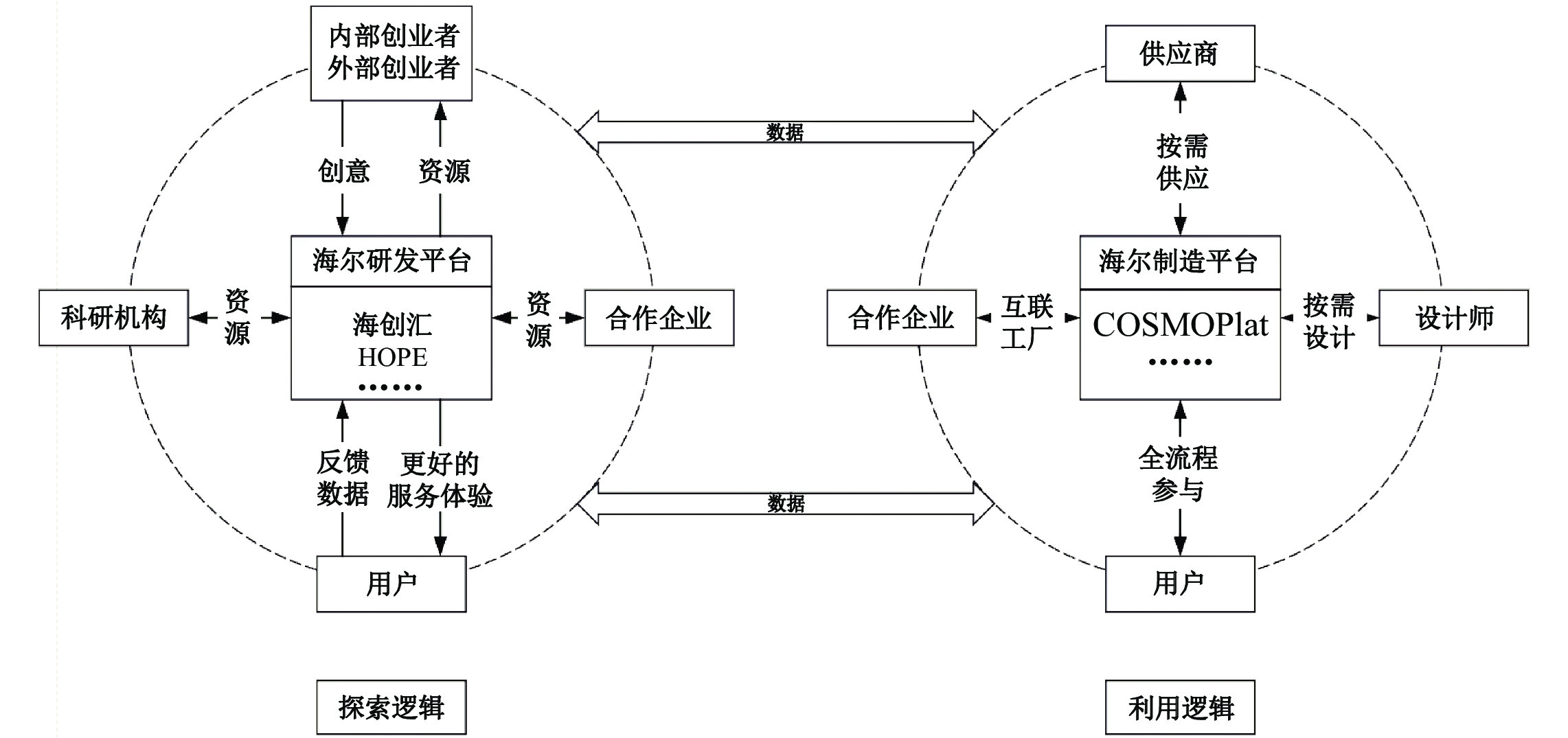

海尔构建的共生关系主要基于两部分的平台——开放式创新研发平台与智能制造平台,通过主体间的共生关系共享技术、知识等各种资源,实现对机会的探索与利用。共生关系的参与者网络主要具有专门化、互补性和共同进化的特点,即共生关系中的各参与主体相互依赖且互补,各参与主体都在平台上提供特定的投入,发挥其长处,利用自身独有资源和能力开发机会,创造共同价值。在机会的开发过程中各主体共同进化,维持了共生关系的稳定。在海尔的开放创新研发平台上,基于探索逻辑,创业者根据自身对产品、服务、市场的认知,发现目前存在的问题、尚未满足的需求或市场缺口,并利用平台上的资源探索新的创新机会。从创意想法的提出开始,创业者需要协同资源与用户不断交互,根据用户的使用体验反馈不断修改方案直至创意成型。在整个过程中,科研机构为其提供技术,海尔及平台上的其他合作企业对创业团队进行多维赋能,如提供技术、资金、信息、经验、股权激励等资源,保证项目的顺利实施,这反过来也满足了企业的创新要求。在海尔的智能制造平台上,主要参与主体由用户、供应商、产品设计师与合作企业等组成,基于利用逻辑实现了用户、企业、资源三位一体,从而有效开发已有机会。海尔通过和众多企业进行合作来建立互联工厂,在海尔的智能制造平台上,合作企业也是其服务对象。海尔的智能制造平台使用户可以参与产品的设计、生产、物流等全流程。在这个平台上,产品设计师通过与用户交互了解用户需求,按需设计产品、按需采购、精准营销、智能生产、智能配送。海尔的研发平台与制造平台同样相互联通,数据共享。研发平台将新的产品创意共享给制造平台,制造平台将在新产品生产过程中遇到的问题共享给研发平台。新产品在这样反复的过程中不断完善直至最后成型。

共生关系中的治理机制主要体现了其权威结构、成员控制以及任务协调。海尔通过建立共生关系来将创业者、用户、科研机构等主体连接起来,打通研发与制造环节,促进数字机会的共同开发,完善互联工厂,实现智能家庭、智能制造等目标,进而探索和利用机会。在共生关系中,海尔在资源分配与协调的问题上占主导地位,通过分配与决策让参与者发现核心问题、发展核心能力。在成员控制方面,虽然海尔的平台是开放的,任何创业者都可以到海尔的平台上来利用海尔资源创业,但如果没有达到海尔所指定的阶段性目标就必须离开,即“按单聚散”,避免了资源的浪费与过度的拥挤,保证共生关系的健康发展。任务协调方面,在海尔的共生关系中存在众多的小微团队,海尔赋予这些小微团队对内部事务的决策权,使其成为一个相对独立的整体,但规定了其研发方向——以用户需求为核心。同时,海尔的核心目标也是各小微团队的最高目标,借此加强了小微团队间的凝聚力。海尔制造平台的主旨是实现用户最佳体验,为了实现这一目标,平台上各资源直接联通,通过研发平台的探索与用户交互平台充分满足用户的个性化需求。海尔制造平台架构可分为资源层、平台层、应用层和模式层四层。资源层:以开发的模式集结了全球资源,如软件资源、硬件资源、业务资源、服务资源等平台建设资源,建立平台资源库;平台层:为工业应用的快速开发、部署、运行、集成,实现工业技术软件化,各类资源的分布式调度和最优匹配;应用层:通过模式软化、云化等,为企业提供具体互联工厂应用服务,形成全流程的应用解决方案;模式层:依托互联工厂应用服务实现模式复制和资源共享,实现跨行业的复制,通过赋能中小企业,助力中小企业提质增效,转型升级。

共享逻辑主要包括合法性、信任和相互意识。《中国制造2025》的发布确定了国家工业中长期发展战略,其特点是信息化和工业化的深度融合,主题为互联网+与智能制造。《中国制造2025》希望通过智能制造,带动产业数字化水平和智能化水平的提高,增强国家工业实力,其重点技术是制造业互联网化。海尔创业共生关系的建立和发展理念十分契合《中国制造2025》所确定的发展战略,因此海尔的共生关系更易被社会认同和接受。海尔与共生关系中的各主体在不断互动,如推行人单合一时,海尔每周都要开三次会议,与企业高管、各小微主、平台主不断交流沟通,摸索创新,总结经验,探索和利用新机会。通过这种持续的互动,各参与者对共生关系的运行及各自在共生关系中所扮演的角色有了渐为清晰的认识。在共生关系中,企业的边界逐渐模糊,参与者之间的互动从以企业为中心转变为以生态系统为视角(Thomas和Autio,2014)。在海尔的共生关系中,海尔作为中心企业起到了一定的领导作用。海尔将各参与主体聚集到一起,互相分享知识、经验、技术等资源并讨论、实践。虽然各参与主体具有不同的身份,发挥不同的作用,但创造了共同价值,实现了共同目标(参见图1)。

|

| 图 1 海尔共生关系 |

2. 苏宁的共生关系分析

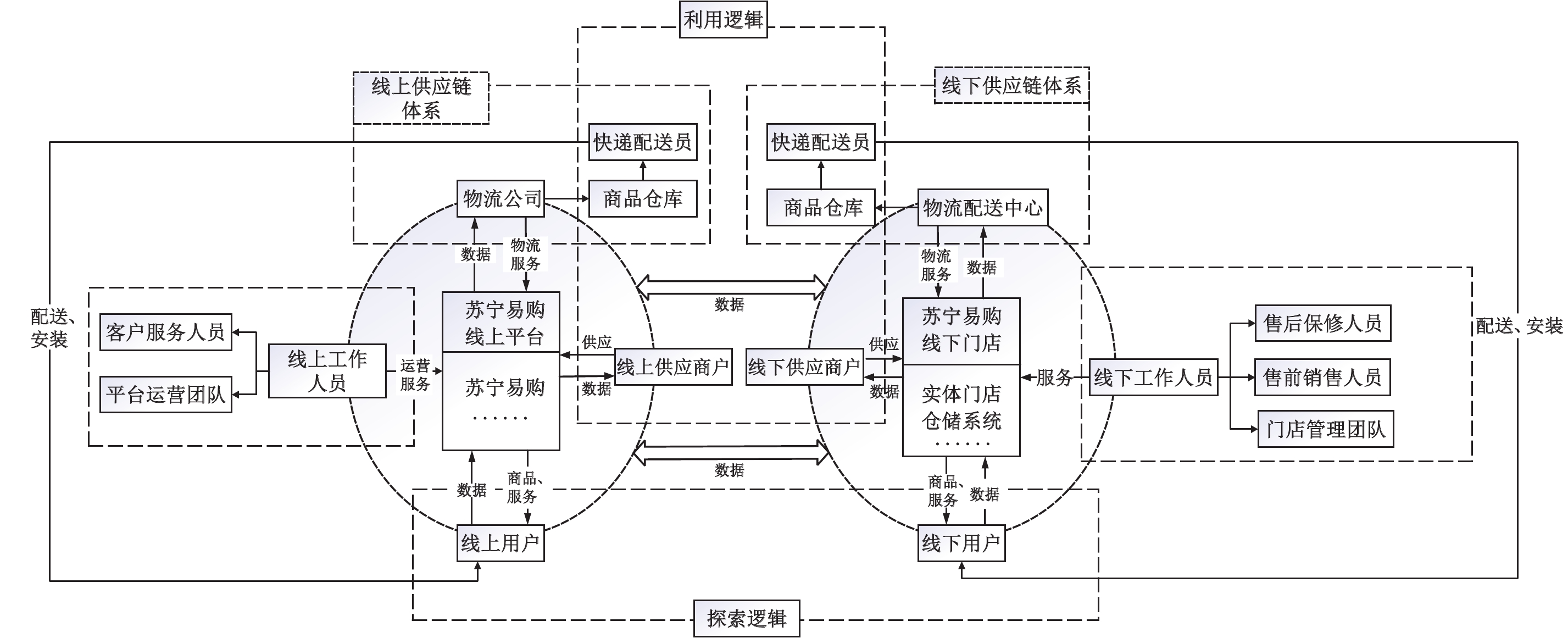

苏宁构建的共生关系可以依托于线上平台与线下门店两部分,通过共生关系将线上线下用户、供应商数据的整合与挖掘实现机会开发的双元逻辑(参见图2)。在参与者网络方面,苏宁共生关系参与主体主要有用户、供应商户、物流、工作人员。在苏宁的共生关系中,用户在线上平台或线下门店下单,苏宁为其提供相应的商品与服务,物流则负责将用户所采买的商品配送至用户手上。苏宁线上平台的工作人员大体分为两类:客户服务人员与平台运营团队,负责与客户的对接及线上平台的运营;线下实体门店的工作人员主要有售前销售人员、售后保修人员和门店管理团队。基于探索与利用逻辑,苏宁通过用户的购买信息和工作人员与用户的互动采集市场、用户、商品等数据加以分析利用从而开发机会。苏宁将数据及其分析结果共享给供应商使其可以实现按需供应,减小成本。同时市场、产品和用户的数据的分享也使供应商可以更准确地发现市场需求、用户偏好以及产品现存问题,促使供应商不断创新,通过苏宁的平台为用户提供更好的商品与服务。这反过来也推动了苏宁零售平台的发展,利用更符合用户与市场需求的产品和服务为苏宁吸引更多的流量。

在治理机制方面,苏宁作为一家零售企业,在其零售平台上与众多供应商企业形成了合作机制从而探索和利用机会。作为共生关系中的中心企业,苏宁需要对共生关系进行有效的管理。苏宁基于IT技术打造了一个可以将供应商、连锁企业、分销商以及用户无缝链接的“IT神经网络”。苏宁在全国范围内布局了多个物流配送中心和仓库:12个采购枢纽、12个分拣中心、60个配送中心、300多个分拨中心,以及5000家快递点,通过将商品集中到一起,改变了供应商铺货分散的情况,降低了物流成本;同时,苏宁通过用户大数据分析预测产品的生产与库存管理,使供应商按需供应,减少了供应商的生产成本和自身的仓储成本。苏宁通过零售共生关系的建立构建了新型零供关系,不再是以往的谈判博弈,而是共生伙伴,携手共同探索把握用户和市场的需求。通过数据分析的赋能,苏宁与供应商企业可以实现联合营销、精准引流、产品反向定制等合作。在人员管理方面,苏宁内部推行“大体系支撑下的小团队作战”,即将事业部公司化,减小经营单元,将大目标分解成多个小目标,加快员工的工作效率。苏宁也鼓励员工进行内部创业,并与员工共同投资内部创业项目。在运营管理方面,苏宁通过技术升级,智能设备的投入实现智慧零售。基于数字技术,苏宁建立了物流云、金融云、数据云等共享云,加强了自身零售企业的核心竞争力。

共享逻辑在苏宁的共生关系中同样体现为合法性、信任和相互意识。2016年国务院出台了《关于推动实体零售创新转型的意见》,指出了实体零售的重要性、现存问题和未来发展方向。其中,调整业态结构,产品品类升级,创新发展,促进跨界、线上线下的融合、多领域协同是苏宁建立共生关系的目的。政策的发布使各参与主体对共生关系有了更为统一和清晰的认知。苏宁与其供应商、用户之间的不断合作也加深了彼此间的信任。创造共同价值的活动使苏宁、供应商企业、用户等主体间形成了相互意识,加深了共生关系中各主体对目标和其实现方式的共同理解进而共同探索和利用机会(Thomas和Autio,2014)。

|

| 图 2 苏宁共生关系 |

3. 案例企业共生关系构建的对比分析

如表3所示,由于行业属性的差异,海尔与苏宁所构建的共生关系在网络结构、治理机制与共享逻辑上都存在一定差异。作为一家制造企业,海尔构建的网络结构可以分为研发和制造两方面。其中研发网络和制造网络的参与主体有着明显的不同。研发平台上的参与主体主要以创新为其特征。内外部的创业者、科研机构、用户、合作企业在海尔的研发平台上以创新创业为目的进行互动,研发新技术、新产品、新服务。制造平台的各参与主体主要为以生产制造为特征的供应商、合作企业、用户和设计师。在制造平台上,各主体间的互动以生产制造为主、创新为辅。其中研发平台的创新体现了企业转型的探索逻辑,而制造平台则体现了其利用逻辑。而苏宁作为一家零售企业构建的网络结构则是根据各主体的互动场所划分为线上零售与线下零售两方面功能,线上平台的主要参与主体有物流、线上工作人员、线上供应商以及线上用户,线下门店平台的参与主体主要有物流、线下工作人员、线下供应商以及线下用户。苏宁的线上和线下零售网络中的参与主体与互动模式等方面十分相似,具有很强的“数字孪生”特征,即从线下发展到线上再到线上线下并行发展,在苏宁的共生关系中,自身创新、研发并不如海尔那样显著,其探索与利用逻辑主要体现在对用户数据的采集、分析,根据数据的分析结果进行商业模式的创新,利用数据对合作企业(供应商)进行反向赋能,推动合作企业实现探索性的创新创业。

| 共性 | 差异性 | |

| 网络结构 | •参与主体都具备差异性、互补性与专门化的特点

•建立了紧密的共生关系 |

•参与主体类型不同: 海尔为C2M,苏宁为C2B •互动内容不同 |

| 治理机制 | •在生态系统中处于主导地位

•赋能其他参与主体,推动协同发展 |

•赋能内容不同

•对参与主体的管理机制不同 |

| 共享逻辑 | •核心围绕用户需求 | •入手角度不同 |

在治理机制方面,海尔通过开放式平台为创业者提供资金、流程等资源,创业者则需利用资源创造新的用户需求、新的市场。海尔会为创业者制定阶段性目标,若无法实现就代表小微团队的创业失败,海尔会停止对该团队的投资支持。海尔的赋能对象也不仅限于电器行业,而是向汽车、服装、建陶等多个行业延伸,采用同样的生态逻辑复制构建了衣联、食联、建陶等多个行业生态。比起海尔对其他参与主体“能力+资源”这样虚实结合的双重赋能方式,苏宁对共生关系中各主体的赋能更偏向于能力的赋能,且完全围绕零售进行。苏宁通过供应云、用户云、物流云、金融云和营销云对合作主体进行赋能,即对零售商开放物流、供应链、金融等能力,对制造商、品牌商开放用户数据资产和营销能力,通过赋能推动各主体协同发展。相较于苏宁与各主体的赋能合作关系,海尔更偏重于孵化与合作。

在共享逻辑方面,苏宁和海尔构建共生关系的核心都是为了更好地满足用户的个性化需求,但着手方面存在些许差异。从生产制造的角度来看,海尔和共生关系中的其他主体属于供应商生产终端,利用平台与用户的消费端直接相连,使用户可以直接参与产品的设计研发;而苏宁在其共生关系中则是充当了连接生产端和消费端的桥梁——用户数据汇集到苏宁进行分析处理,得到的结果再反馈给零售商、品牌商指导其经营活动。海尔和其他各主体通过产品的创新研发中产生的互动形成了相对稳定的共生关系,而苏宁通过场景的搭建打通全链路行为数据,利用供应链和数据赋能,与零售商、品牌商、供应商建立了共生关系。

但总体而言,海尔与苏宁构建的共生关系都具有网络结构、治理机制、共享逻辑这三个特征,即各参与主体同时具备差异性、互补性与专门化等特点,并在海尔、苏宁搭建的平台上通过积极互动建立共生关系,共生关系推动各主体共同进化。海尔和苏宁在共生关系中与其他参与主体互动的过程中都同时具备双元逻辑,即探索逻辑与利用逻辑,基于两个不同平台的共生网络间均存在数据的交互,并协同演进。

(二)驱动因素对共生关系的构建影响

1. 外向型组织文化

外向型组织文化强调外部环境是非常复杂动荡的,并且外部环境是影响公司生存的一个重要因素(Detert等,2000;Deshpandé等,1993;Hewett等,2002)。外向型组织文化重视来自外部环境的信号,包括客户、竞争对手、供应商和市场都被视为重要的信息来源,以识别组织问题,开发创新的解决方案。通过研究市场趋势,为新兴的创业机会提供重要的洞察(Zahra等,2004)。同时,外向型组织文化鼓励企业迅速适应市场环境(Hewett等,2002),期望企业投入更多的资源来发展能力,使企业能够从各种外部资源获取知识,从而增加其创业活动(Kanter,1983)。外向型组织文化通常会使企业更多的评估其外部环境的优势和劣势,并努力满足客户的要求,以鼓励创新,开发新颖的服务和实现可衡量的目标(McDermott和Stock,1999)。因此,针对外向型组织文化,本文选择从重视外部信号及鼓励外部资源获取两个维度入手。

自海尔从网络化战略阶段进入到生态品牌战略阶段,其组织文化由“诚信平台,共享生态”上升到了“诚信生态,共赢进化”的新高度。在这期间,海尔认识到社群经济是提高用户体验,实现以用户为核心的有效路径。通过对外向型组织文化的践行,海尔建立了多个交互平台,将创业者、顾客、供应商等主体纳入到自己的用户圈中。各主体通过线上平台的信息、技术、创意交互等互动到线下实际产品的研发这一持续循环的过程形成了各主体相互依存、共赢进化的稳定的共生关系。随着网络化战略、生态品牌战略的不断深入,海尔逐渐从一家制造企业转型成为一个创客孵化的开放平台。为了解决资源有限的问题,海尔提出了将资本和人力社会化。海尔在全球范围内布局,成立多个开放创新体系、工业园、制造中心,衔接全球资源,根据需求分配资源推动创客创新,使创客与海尔更紧密地融合在一起,最终实现“世界就是我的研发部”。

苏宁同样采取外向型组织文化,其经营理念是“输出能力,链接资源;构筑平台,合作共赢”。苏宁通过建设开放平台整合零售商、制造商、品牌商用户等形成多主体间的持续互动。将所获取的用户数据沉淀为自己的数据资产,苏宁利用用户数据的分析处理赋能制造商、品牌商,打通消费端和供应商生产端,使供应商能更了解用户需求从而为苏宁提供更优质的商品,实现用户、厂商、平台等多方合作共赢。为链接资源,苏宁选择了供应链全球化布局,在全球多个国家实行了自营采买和保税仓备货模式,同时具备数千名海外买手。通过与意、法、美等众多商业协会和知名企业建立直接合作,成为苏宁供应云的一部分。苏宁构建了一个全球零售业互联互通平台。苏宁利用供应云赋能中小零售商、品牌商,以开放平台为载体与各主体形成稳定的共生关系。因此,本文提出命题如下:

命题1:外向型组织文化促使数字转型企业构建共生关系(参见表4)。

| 典型例证 | 构念提取 | 关系逻辑 | 关系 | 理论解释 | |

| 海尔 | 苏宁 | ||||

| “过去你是顾客,今天你是用户。过去我和你之间是价格交易,今天你可以参加交互,在某种意义上你也是主体。” | 随着电商及互联网时代大潮的到来,张近东对合作伙伴展现出了更加开放的合作理念。他曾表示,在互联网时代,一个企业的价值不是你拥有多少,而是你有多少为别人所用。未来的企业一定是你中有我,我中有你 | 重视外部信号

共生关系 |

外部环境的变化使领导者意识到建立生态已是必然 | 重视外部信号

→ 共生关系 |

重视外部信号这一特征促使企业构建共生关系 |

| 全生态代表COSMOPlat不是一个封闭的体系,而是一个开放的平台,可以整合全球资源在这个平台上提供产业化的解决方案,实现共创共赢 | 苏宁对人才的重视由来已久。从2002年起开展1 200个项目,当年招聘应届毕业生1 200名。10年来,这个人才队伍逐渐扩大,累计引进3万多名毕业生 | 鼓励外部资源获取

共生关系 |

利用获取的外部资源提升主体能力,解决问题,实现共同进化 | 鼓励外部资源获取

→ 共生关系 |

鼓励外部资源获取这一特征促使企业构建共生关系 |

2. 创业型领导力

Stam(2015)指出领导力是成功的创业生态系统的重要属性之一。创业型领导是一种特定的领导风格,引导和促进下属通过创造性贡献来识别和利用创业机会,从而实现卓越的绩效和组织目标(Renko等,2015)。Surie和Ashley(2008)关注了创业型领导者在创新创造和导向过程中所扮演的角色,将创业型领导力定义为能够在高速和不确定环境中保持创新和适应的领导力。其他学者强调了创业型领导者在识别和开发机会方面的能力(Bagheri,2017;Harrison等,2018;Renko等,2015)和解决复杂的商业、社会和环境问题。创业型领导力具备愿景能力、分析能力、变革能力与整合能力四个维度(叶伟巍和叶民,2011)。Gupta等(2004)认为,创业型领导力是由杰出的领导者创造愿景,对于推动一些忠诚的追随者实现战略价值创造至关重要。愿景能力可以培育利益相关者使其具有和企业相同的愿景并愿意为之付诸努力和行动,使利益相关者产生身份认同,是企业价值链的延伸(吕峰等,2016)。价值观的传递与认同即愿景能力推动生态系统中网络结构的发展。对目标及其实现方式有着共同的理解的创业活动参与者更容易在彼此之间建立信任关系与相互意识,促进共享逻辑的形成。案例中,海尔的生态思维希望可以打开企业边界,形成一个与参与者共创共赢的生态系统。因此,海尔通过网络和平台与上下游和用户互联互通,形成紧密的网络关系。具有相同创业想法的创业者们通过海尔的创业平台聚集在一起共同创业,即小微企业的形成。每个参与者都在与他人进行合作,这加深了创业者之间的信任关系以及相互意识。

分析能力是指创业者根据自己对复杂的市场环境的分析与把握有目的性的整合资源驱动企业发展(吕峰等,2016)。对市场环境及行业发展趋势的分析在很大程度上影响创业者对企业发展战略的决策,而资源整合有利于资源所有者即利益相关者之间相互意识的形成。海尔领导者张瑞敏认为制造业的下一个发展阶段就是数字技术与制造系统的结合,在互联网时代,制造企业是否成功取决于有多少用户的追随,这样的标准就决定了企业与用户之间必须建立联系,如利用平台收集用户的意见,切入用户的痛点,与用户互动,相互意识逐渐形成。苏宁领导者张近东认为目前的零售行业已经经历了以连锁经营为代表的实体零售阶段和以电商为代表的虚拟零售阶段,正加速迎来O2O的智慧零售阶段。对于线上平台与线下实体店的发展,苏宁认为“二者联动,缺一不可”,任何一方的落后都会成为另一方发展的限制因素。线上线下的共同发展同时也需要资源的整合,使线上与线下的关系更紧密。

变革能力即创业者通过学习改变企业关键知识的开发领域。变革型领导者不是去适应环境,而是试图去创造和塑造环境(Lowe等,1996),激发追随者以新的方式思考老问题(Bass 1985),从而发现新的机会。Mishra等(2017)认为创业型领导力开启了可持续增长的途径,并总是寻找创新的手段和方法来提高组织绩效。传统企业在转型前已具备成熟的体制与结构,且其已有的经验、技能与知识通常会使转型企业具有很强的组织惯性与路径依赖性,无法对市场环境的变化做出快速及时的应对。转型企业首先要进行改变的是传统的金字塔组织结构,将组织网络化,并打开企业边界,使企业更易于与外部的利益相关者建立联系,形成网络结构。社会网络的存在会促进信息、知识、技术等资源的溢出,高质量的网络关系或优越的网络职位有助于发现创业机会(Jack,2010;Ma等,2011;Street和Cameron,2007),且具有高网络取向的人会更多地利用人际关系来弥合非利益相关者或外部利益相关者之间的资源或信息鸿沟(Su等,2009),资源的共享使得利益相关者之间的联系更密切,加强了其相互意识。如海尔利用创新创业平台与众多社会创业者、企业等利益相关者共享知识、技术、资源。以平台为依托,以海尔为中心形成了一张庞大的社会网络。虽然生态系统中的参与者处于同一张网络上,但分层的现象依旧存在。处于网络中心的企业即核心创业者需要对参与者进行管理以及任务分配。如苏宁在数字化转型前对于经营模式和人员管理都采用了标准化复制的方法,但在转型后,苏宁的管理要求转变为知识化、专业化、开放化。

整合能力即创业者利用网络机制整合协调社会网络中的关键利益相关者。创业整合技能将使企业在全行业和目标市场环境敌对的情况下,更好地识别、转换或利用具有战略重要性的目标资源和机会(Covin和Slevin,1989;Lumpkin和Dess,2001)。Strobl等(2020)认为创业型领导者可以在合并和重组先前分离的实体时寻求探索和开发的机会。共生关系是以社会网络为基础建立的,共生关系中最重要的便是利益相关者之间的连接。企业可以通过与其利益相关者的关系更容易地获取资源、知识或技能,参与者之间的合作也加强了相互意识与信任关系。如苏宁通过整合并购、品牌商入驻逐渐扩充了自己的销售品类,使自己从“苏宁电器”演变为现在的“苏宁易购”,从一家只营销家电的企业到一个全品类、全场景、全链路、全客群的零售企业。同时,围绕零售,苏宁衍生出了包括物流、供应链、金融等一套完备的服务体系,以及依托于大数据、云计算等多种数字技术的零售解决方案。苏宁通过多年的积累已拥有了大量的资源,但苏宁认为真正的能力在于企业合作伙伴的集成与共同发展。

综合而言,创业型领导力通过向参与主体传递并使之认同合作共赢的价值观,把握市场环境、整合所需资源信息并加以分析,转变企业的学习方向、主动适应环境,将各利益相关者连接起来实现技术、知识等资源的融会贯通,从而促进共生关系的构建。因此,本文提出命题如下:

命题2:创业型领导力可以促进共生关系的构建(参见表5)。

| 典型例证 | 构念提取 | 关系逻辑 | 关系 | 理论解释 | |

| 海尔 | 苏宁 | ||||

| “而且我们也得到了很多以前想不到的东西。我们的目标就是四个字,智慧

家庭。” |

2009年开始积极拥抱互联网,上线苏宁易购,提出了“科技转型,智慧服务”的新十年发展战略 | 愿景能力

共生关系 |

创业者对转型企业的目标定位是“智慧”,使其利益相关者具有同样的愿景,更容易进行合作 | 愿景能力

→ 共生关系 |

创业者的愿景能力会驱动共生关系的形成 |

| “如果还靠自己研发,肯定不行。我们说‘世界就是我的研发部’就是这个意思,网络化最大特点就是一下子把各种资源都连接过

来了。” |

苏宁已经利用数据分析的优势介入前期市场预判,形成有计划的订单,指导供应商生产,减少存货、滞销,来提高整个供应链的周转效率 | 分析能力

共生关系 |

创业者通过对市场发展趋势进行分析,判断并整合企业发展所需资源 | 分析能力

→ 共生关系 |

创业者的分析能力通过资源的整合推动共生关系的形成 |

| 2012年12月26日,海尔提出转型—正式实施网络化战略,其中最大的变化在于,将过去封闭的传统企业组织变成一个开放的生态平台,与上下游的关系从零和博弈变成利益

共享。 |

经过两年磨合,现在具体路径更清晰了。线上线下都是前台,实际上核心在于整个供应链产品服务的领先,必须从这些方面去提高。现在我们每个月都在变化。在变化中确实有很多问题,但我们敢于

试错 |

变革能力

共生关系 |

转型企业为建立生态系统形成共生局面需要对企业进行调整、创新、 学习。 |

变革能力

→ 共生关系 |

创业者的变革能力驱动共生关系的形成 |

| 在大规模定制的全流程交互过程中,用户作为资源型资源通过不断的用户交互提出产品需求及创意,设计、研发等则作为能力型资源将用户需求设计化、产品化,企业则与资源型资源和能力型资源的无缝对接进而实现产品

变现 |

在这里,运营环节完全对接,包括在易购上以及未来门店里销售什么样的商品和其定价,各种咨询互动,未来都会进一步开放给供应商。而对于消费者的行为数据分析,则将指导供应商的生产和产品

推广 |

整合能力

共生关系 |

转型企业通过整合各利益相关者共同为用户提供服务,满足用户需求 | 整合能力

→ 共生关系 |

创业者的整合能力通过与各利益相关者形成连接驱动共生关系的

建立 |

3. 客户导向

基于转型企业机会开发的内涵,可以看出传统企业的数字化转型以用户需求为核心。面对数字技术所带来的市场需求的多样化,数字化转型需更加充分地了解目标用户的需求并为用户创造更高的价值,因此数字化转型需制定具有客户导向的转型战略(李瑜和谢恩,2014)。Narver和Slater(1990)提出客户导向战略强调以客户为核心,满足其现实和潜在的需要,同时Kohli和Jaworski(1990)认为客户导向要求企业对目前的客户以及未来可能的潜在客户所具有的显性和隐性需求都会做出相关的积极响应。因此,本文将从满足客户现有需求和潜在需求两个维度探讨客户导向对共生关系的驱动作用。

海尔和苏宁的用户都可以被分为两类。海尔作为制造企业,其用户主要为研发型用户和终端用户。研发型用户需要解决的问题是发现终端用户的现有痛点并满足以及创造新的用户需求,即挖掘并满足终端用户的潜在需求。但在数字技术的影响下,不管是已经存在但还未得到满足的用户需求还是尚不存在的需求都需要创业者跨界寻求解决方案。研发型用户的潜在需求是用户数据,通过对用户数据的分析找到痛点,挖掘最佳的产品创新机会,而其现有需求便是其开发机会所需的资金、技术支持等各种资源。为更好满足研发型用户的需求,海尔建立了多个可用于交互的开放式创新平台。以HOPE为例,HOPE平台联结了全球10大研发中心,多个创新整合中心,可以实现创新信息的全球共享。HOPE也为创新者提供了互动的平台,形成了具有一定规模的创新社群。同时,HOPE平台也为研发型用户提供终端用户的用户研究,采集终端用户数据并对终端用户行为做定性研究,以便研发型用户可以更准确地识别市场需求,开发创新机会。HOPE平台通过满足研发型用户的现有需求和潜在需求在全球范围内形成了一张创新资源与信息的网络,通过资源和信息的共享与各大研发中心、创新整合中心等主体建立了共生关系,而HOPE所提供的创新者交互平台和用户研究服务也使得创新者之间、创新者与海尔之间建立密切的共生关系。为满足终端用户的现有需求,海尔使其可以全程参与到产品的研发设计生产的过程中,根据终端用户的意见和想法提供产品的个性化定制,增加终端用户黏性。同时通过这种交互,海尔更容易采集用户数据,利用数据的分析更精准的识别终端用户的潜在需求。

苏宁作为零售企业,其用户主要分为商业型用户和终端用户。苏宁的商业用户又可以分为零售商用户与制造商用户。苏宁向零售商开放物流、供应链和金融等能力,满足其主要的现有需求;对于制造商用户,苏宁向其开放用户数据资产与营销能力。苏宁基于其场景零售与海量用户持续交互,形成一个零售闭环,在此过程中记录的用户数据也形成了一个反馈闭环。依托于全场景、全客群、全品类的平台化运营以及供应链与数据的赋能,苏宁将终端用户与制造商用户连接起来,即打通了消费端和生产端。苏宁利用数据反向赋能制造商指导生产,使制造商用户能够更精准的满足终端用户的现有需求,同时识别终端用户的潜在需求。苏宁通过和终端用户的交互以及开放供应云、用户云与物流云赋能零售商用户和制造商用户,与用户形成了紧密的共生关系(参见表6)。

| 典型例证 | 构念提取 | 关系逻辑 | 关系 | 理论解释 | |

| 海尔 | 苏宁 | ||||

| “海尔有一个用户需求和抱怨的平台,任何人都可以看到用户的留言。就像微博热搜一样,用户反映越大的问题排名越靠前,我们从中找出用户比较关注的痛点切入。” | 对于中小供应商来说,苏宁代替他们来解决资金和物流问题显然形成强大的吸引力。而对于大型供应商而言,苏宁则以服务取胜:首先是对顾客数据和市场信息给予及时传递 | 满足客户现有需求

共生关系 |

满足客户现有需求需要企业与用户建立密切的联系,精准识别其需求 | 满足客户现有需求

→ 共生关系 |

满足客户现有需求推动企业共生关系的

建立 |

| “如果还靠自己研发,肯定不行。我们说‘世界就是我的研发部’就是这个意思,网络化最大特点就是一下子把各种资源都连接过来了。” | 苏宁对美的全面开放数据资源,以此驱动双方联合营销、精准引流、产品反向定制等合作 | 满足客户潜在需求

共生关系 |

满足用户潜在需求不仅要求企业与用户建立共生关系,还需要通过资源和数据的赋能与各创新主体建立共生

关系 |

满足客户潜在需求

→ 共生关系 |

满足客户潜在需求推动企业共生关系的

建立 |

(三)共生关系对数字化转型企业机会开发的作用机制

1. 共生关系—双元数字创业能力—机会开发

当今的数字技术渗透到每一个组织、制造商和公共组织(Fischer和Reuber,2011;Fitzgerald等,2014;Greenstein等,2013),为企业家提供了更多的数字创业机会(Cohen等,2017;Nambisan,2017)。首先,双元能力体现为同时进行探索和利用的能力(March,1991)。而创业能力是以机会开发活动为核心的能力,它包含机会识别能力、机会评估能力和机会利用能力(梅德强和龙勇,2010;Zahra等,2011;Rasmussen和Mosey,2011)。因此,根据已有研究,本文将双元数字创业能力作为一种独特的双元能力,其体现为同时探索和利用数字创业机会的能力,并将双元数字创业能力定义为探索利用数字机会的能力。

像海尔、苏宁这样的数字化转型企业在转型前就有了成熟的业务流程与丰富的企业内部资源。数字化转型固然重要但转型企业的原有业务同样不能忽视,将“传统”与“转型”相结合,兼顾发展需要转型企业构建同时对数字创业机会进行探索与利用的能力,即双元数字创业能力(陈春花,2019)。共生关系的建立有利于数字化转型企业构建双元数字创业能力,进而促进其机会开发。

共生关系中各参与者的连接使得海尔、苏宁可以更好地配置企业内外部资源,将企业的核心资源社会化。各参与主体具有共同的目标,对实现方式也有共同的理解且各参与者不同的核心能力和异质互补性可以更全面地利用资源发挥资源的最大化作用,在对现有知识、技术熟悉巩固的同时对现有产品、业务流程、创新活动等进行改善。虽然共生关系将各主体连接的同时也将各种资源连接起来,但可利用的资源依旧有限,共生关系中各主体在合作共生的同时也存在着竞争关系。为了避免过度竞争抑制集体价值的创造,作为中心企业,海尔和苏宁需对创业生态系统中建立共生关系的成员进行控制管理。这允许中心企业根据自身的转型创新需求基于专门化和互补性的原则决定谁可以进入到共生关系网络中以及共生关系网络对其他参与者的开放程度。成员管理使得共生关系网络中的资源可以有效且有序的被利用,促进了数字化转型企业数字创业机会利用能力的发展。

参与者之间差异化的知识技能想法以及问题的碰撞往往会产生创新过程中的变异活动,利用资源开发新产品、新技术。海尔认为如何为差异化的对象提供定制方案,推动其转型是开发工业互联网的关键。海尔所做的并非是经验的简单复制,而是与服务对象共建生态并扩大生态。在为这些对象企业解决问题的同时也利用了这些企业背后的资源开发完善工业互联网。苏宁同样通过和苏宁物流、苏宁文创等企业的紧密连接实现了其“智慧零售”的开发战略。随着对资源的利用开发,包括企业在内的各参与主体也在共同进化,知识技能经验的增长进一步加强了企业的利用能力与探索能力。海尔将社会上最佳资源配置到最佳的位置上赋能创业团队与中小企业,使资源获得增值并分享给利益相关者,平台在这个过程中不断演进,可以吸引并容纳更多的参与者,丰富社会网络与资源池。此外,共生关系中各参与主体往往具有共同的目标和信念并通过协作来实现。这种协作可以提升创业生态系统中创新活动的质量和效率,即促进了转型企业的数字创业机会探索能力的发展。

数字创业机会利用能力促使转型企业可以巩固现有资源、知识、技术,针对现有市场需求将资源选择性的投放到已成熟的技术上,完善现有业务流程,对现有产品和服务进行升级,推动市场现有机会的开发,提升企业的运营效率和绩效(贯君等,2019)。同时,企业可以运用数字创业机会探索能力探索新技术、新资源,通过产品、服务、商业模式的创新开发新市场,开发新机会(杨俊等,2018)。因此,我们提出以下命题:

命题3:共生关系通过促进转型企业双元数字创业能力的发展推动转型企业数字机会的开发(参见表7)。

| 典型例证 | 构念提取 | 关系逻辑 | 关系 | 理论解释 | |

| 海尔 | 苏宁 | ||||

| “我看了一个做‘空气魔方’的创业团队。这个由原来一个研发人员牵头、现有五个人组成的创业小微,在研发过程中借助海尔创新、创业平台,做得还不错,马上就能融资了。” | 苏宁以全场景零售渠道、全链路供应服务、全客群及全品类三个维度,以用户触点为核心,用大数据和算法来驱动商品、用户和场景的重塑。凭借技术支撑、苏宁发挥线上线下优势,1小时场景生活圈战略应运而生 | 共生关系

探索能力 机会开发 |

转型企业与其合作伙伴共同创新研发新产品、新商业

模式 |

共生关系

→ 探索能力 → 机会开发 |

共生关系促进转型企业探索能力的发展进而开发机会 |

| 海尔利用COSMOPlat用户交互平台发现用户痛点并切入,不仅限于海尔自身所在的家电生产制造行业。通过在平台上15个团队之间资源的合理配置,海尔成功进入了15个行业,与更多的企业达成了合作 | 苏宁在门店扩张的过程中并购了母婴、文体等多家位于不同行业的企业,拓展自身流量,打造一个完整的零售闭环 | 共生关系

利用能力 机会开发 |

转型企业通过与其他参与主体的连接可以更好地配置企业内部资源,完善业务流程和产品 | 共生关系

→ 利用能力 → 机会开发 |

共生关系促进转型企业利用能力的发展进而实现机会的开发 |

2. 共生关系与机会开发的良性互动

在数字创业生态系统的背景下,机会并非是简单的独立存在,而是以集合的方式等待被开发。机会集的开发需要由核心主体的带领,通过共生关系进行信息与知识的传递、溢出带动其他创业主体。共生关系是一种动态的关系,不断有主体进入或退出,这种变化就会产生一种动态的机会集(宋晓洪等,2017)。进入共生关系的往往是新创企业,这种企业具备不成熟但是新颖的产品、服务或者技术,而海尔、苏宁这样的共生关系中的数字化转型企业具备成熟的知识、经验等资源对新创企业进行赋能,利用其产品、服务、技术开辟新市场,实现数字创业机会的开发。对于新创企业来讲,大企业的赋能同样也是一个机会。创业企业的退出则为其他主体规避了一种风险,同时代表部分资源的闲置,这会吸引其他外部主体的进入,带来新的资源。简言之,创业主体间的共生关系推动了数字转型企业的机会共同开发。

主体间的共生关系也会随着机会集开发过程的变化而变化。机会的开发同样会驱动共生关系的建立与进化。创业生态系统中的机会越多,主体间的共生关系就会越紧密,创业活动与创新成果就会越丰富(Gomez-Uranga,2014)。这种共生关系也可视为是机会开发的重要结果之一。海尔雷神笔记本的创业团队通过机会的共同开发,主体之间的信任和相互意识增强,合作主体对于自己在共生关系中所扮演的角色以及共同目标有了更清晰的认识,进而产生集体认同。这种集体认同进一步加强了主体彼此之间的联系。成功的机会开发也会加强参与主体的互补性、专门性,稳定创新创业活动中各参与主体的位置。机会共同开发前的共生关系只是处于起步阶段,而在机会共同开发之后,共生关系更为成熟稳定并逐步演化成为共生网络。同时由共生关系所产生的机会集越多,共生关系就越复杂,即转型企业的机会开发会进而推动共生关系的发展,共生关系和机会开发的相互作用呈螺旋式上升的关系。因此,提出命题如下:

命题4:共生关系可以推动数字化转型企业的机会开发,而机会的共同开发又会进一步完善和拓展共生关系,两者之间的形成良性互动(参见表8)。

| 典型例证 | 构念提取 | 关系逻辑 | 关系 | 理论解释 | |

| 海尔 | 苏宁 | ||||

| “用户加进来之后,就和过去的企业完全不一样了……现在都以用户为中心,要寻求利益攸关各方、上游下游都要利益最大化,从过去各自利益最大化到所有主体的利益最大化,就需要共同创造用户需求。” | 从2004年开始,苏宁就跟供应商实现了B2B供应链环节系统的直连对接。如今易购的电子商务特性使得这一对接更加顺畅,所有商品的进销存、财务结算、客户信息等,均可与供应商共享 | 共生关系

机会开发 |

企业通过技术和资源的共享与整合开发新的商业模式 | 共生关系

→ 机会开发 |

共享关系驱动企业开发机会 |

| 以其中的“衣联网”生态为例,海尔以洗衣机产品为媒介,与用户在社群中交互出多元化、个性化的需求图谱,链接服装、家纺、采购、洗涤等多个产业形成衣联生态联盟 | 智慧零售打破了线上线下单边发展的局面,新技术和实体产业的完美融合;智慧零售的样本是全球企业都可以共同探索和发展的;智慧零售是以开放共享为发展前提的“生态”模式 | 机会开发

共生关系 |

新商业模式的开发促进了企业与其他参与者间的资源共享 | 机会开发

→ 共生关系 |

机会的开发会加强创业生态系统中的共享逻辑 |

综上,如图3所示,本文基于生态视角构建数字化转型企业机会开发机理模型,根据上述案例研究分析,可以得出:数字化转型企业的机会开发的核心动力是共生关系的形成,这一过程受外向型组织文化和创业型领导力的驱动,而共生关系通过提升企业的双元数字创业能力从而驱动机会开发,此外共生关系的形成与数字化转型企业机会开发间存在良性互动关系。

|

| 图 3 生态视角下数字化转型企业的机会开发机理研究模型 |

(一)研究结论

本研究以海尔、苏宁为研究对象,深入探究生态视角下数字化转型企业的机会开发机理。通过案例的对比分析,我们发现由于行业属性的差异,海尔与苏宁所构建的共生关系在网络结构、治理机制与共享逻辑上都存在一定差异:参与主体的类型不同、互动内容侧重不同;对参与主体的赋能内容和管理机制不同;共享逻辑也随企业性质发生了改变。在共性提炼方面,研究发现海尔和苏宁虽作为各自行业中的领先企业,但海尔与苏宁构建均在共生关系构建过程中遵循双元的逻辑。并且,在数字化转型过程中在机会开发内在机理方面存在相同的底层逻辑,均遵循 “驱动因素—共生关系—双元数字创业能力—机会开发”的逻辑,由此我们提炼得出数字化转型企业机会开发机理模型。

案例分析结果表明:(1)数字化转型企业构建共生关系的主要驱动因素有外向型组织文化、创业型领导力和客户导向;(2)共生关系通过提升数字化转型企业的双元数字创业能力从而促进机会开发;(3)共生关系和数字化转型企业机会开发之间存在良性互动。

具体而言,外向型组织文化重视外部信号和获取外部资源,其有助于数字化转型企业在复杂的环境中迅速获取所需信息和资源并加以整合利用。用户需求的多样化也决定了转型企业“规模化复制”传统模式的落后。为适应市场环境、满足用户需求,数字化转型企业亟需通过与其他创业者合作,获取外部资源提升自身能力进行创新。对外部信号的重视促使转型企业构建社群以便获取信息,而转型企业通过获取外部资源可以架构资源网络。因此,外向型组织文化驱动数字化转型企业积极构建共生关系。此外,数字创业生态系统中的机会多以相互联系的机会集合的形式存在,仅凭借单一企业的能力无法成功地对机会集进行开发,因此需要与其他创业者、企业合作进而形成稳定的共生关系。创业型领导力有助于数字化转型企业培育利益相关者的共同愿景、深入分析和理解行业发展、改变企业的主要学习领域以及协调利益相关者的关系,驱动共生关系的形成。客户导向要求转型企业满足用户的现有需求和潜在需求,满足客户需求需要企业对用户需求的精准掌握和挖掘。为精准把握用户需求,转型企业需与用户持续互动,不断获取用户数据并加以分析利用;对用户需求的挖掘要求企业与其他创新主体合作,共同开发机会。在此过程中,转型企业、用户、创新者等参与主体间的共生关系逐渐形成,因此客户导向驱动共生关系的形成。

共生关系的构建有助于数字转型企业提升双元数字创业能力,一方面,共生关系使创业生态系统中的数据、资源、技术等更易于共享,促进利益相关者合作,影响企业间的联盟模式,使企业可以切入用户痛点,与其他利益相关者共同创新,创造集体价值,开发机会,即提升转型企业的数字创业机会探索能力。另一方面,共生关系也使企业可以通过共享合理配置已有资源,发挥资源的最大化效用,改善现有流程和产品服务,提升企业绩效,即促进转型企业的数字创业机会利用能力的发展。共生关系可以直接作用于转型企业的机会开发,丰富创业活动和创业成果,而机会的开发会反作用于共生关系,使创业生态系统中各创业主体之间的共生关系更紧密。

(二)研究结论的理论贡献与管理启示

1. 理论贡献

本文的理论意义体现为三个方面:第一,通过对海尔和苏宁两家企业在数字化转型过程中的共生关系与机会开发的对比分析,本文验证了共生关系对数字化转型企业机会开发的积极影响。这有助于丰富机会开发研究,并为未来学者探索共生关系与机会开发的内在联系提供启示。目前关于机会的研究主要关注于创业者个人或者创业企业的内部(Dutta和Crossan,2005)。尽管研究层面已经从个人发展到以企业为整体,但仍忽视了企业与企业之间的外部合作。Buenstorf(2007)指出一个行业的发展自然会带来新的机会,同时也往往会带来新的能够开发这些机会的潜在企业家。这就是共生关系中机会开发的基本动力。尽管已有研究指出共生关系对机会开发具有积极影响(宋晓洪等,2017),然而并未对共生关系的作用机制进行进一步探索,更鲜有研究探讨共生关系对数字化转型企业机会开发的作用(Harald,2015),针对转型背景下的机会开发机理的研究同样明显匮乏(Nambisan等,2017)。本研究以共生关系为着手点并将双元数字创业能力作为共生关系影响转型企业机会开发的关键路径加以分析探讨,深入揭示数字化转型企业的机会开发的影响机理,从而打开转型企业机会开发机理的黑箱,拓展机会开发研究。

第二,通过对苏宁、海尔案例的对比总结,本文指出创业型领导力、外向型组织文化和客户导向对共生关系具有积极影响,以及共生关系对转型企业机会开发的显著影响。共生关系的构建和完善是创业生态系统形成的核心特征,然而目前关于生态系统、共生关系的研究主要从宏观视角着眼于其构成、特征、演进等方面(滕堂伟,2017;蔡莉等,2016;项国鹏,2016),鲜有研究从微观视角入手探讨企业管理要素对共生关系形成的影响作用及其对创业核心过程即机会开发的作用机理。本文将创业生态系统与机会开发在数字化转型的情景下相联系,从而为企业共生关系的形成提供了情境化的阐释。本文研究将外部的数字化转型情境与企业内部管理因素相结合,分析了共生关系对传统企业转型过程中机会开发的推动作用,这将有助于补充共生关系前因作用的研究,并拓展共生关系的作用研究,有助于深化创业生态系统的理论研究。

第三,通过对海尔和苏宁两家数字化转型企业机会开发机理进行对比,凝练两者底层逻辑的共性,提炼本文基于生态视角揭示数字化转型企业的机会开发的影响机理,挖掘共生关系与双元逻辑的关系,提出了转型企业机会开发所需具备的一个重要能力——双元数字创业能力。传统企业的数字化转型需兼顾传统业务与数字业务,在保持业务增长的同时展开数字化转型。因此本文从组织双元观入手,将双元能力与数字化转型情景相结合,提出了双元数字创业能力这一变量。目前学者们已经认识到了创业生态系统在数字创业方面的重要意义(Sussan和Acs,2017;Li等;2012;Du等,2018),但作为数字创业的一个重要分支,在传统企业数字化转型研究方面,现有文献多从平台视角入手对其数字创业问题展开研究(王凤彬等,2019;Marku和Loebbecke,2013;Nambisan,2017),鲜有学者从生态视角探索数字化转型企业机会开发机理。本文结合案例分析从生态视角构建驱动因素—共生关系—机会开发关系模型,研究发现为我国传统企业的数字化创业提供了有价值的、更深层的解释,推动了数字创业研究的深入发展。

2. 管理启示

企业数字化转型在推动我国经济转型升级中发挥着重要的作用,推动企业转型有助于实现我国经济高质量、可持续发展。而共生关系的构建正是企业开启数字化转型大门的钥匙,可以有效推动我国创新创业质量和效率。因此,构建共生关系对我国提高创业质量、推动创新型经济发展具有深远的意义。因此,基于现实需求,本文从生态视角深入探索数字化转型企业机会开发机理,通过对海尔和苏宁两家案例企业的对比分析,研究发现外向型组织文化、创业型领导力对共生关系具有积极影响,而共生关系会促进转型企业机会开发,研究结论具有重要的实践指导意义。本文研究结论的管理启示主要体现在三个方面:

第一,转型企业的组织文化应随转型战略进行调整,营造外向型组织文化。企业应关注市场、技术、制度等外部变化,对企业的发展战略和方向做出及时且相应的调整。同时,企业应注重与客户、供应商、竞争对手的联系以便及时获取信息,企业业务应以用户需求为核心发展,根据用户的需求设计、迭代产品。转型企业应充分利用数字技术打开边界,加强与外部各利益相关者的联系,积极与外界互动,吸收外部资源并进行开放性的资源配置,提升自己与其他参与者的创新创业能力,共同开发机会,建立紧密的共生关系。

第二,数字化转型并非易事,企业在转型过程中会遇到诸多困难,企业的高层领导者和创业者需提升自己的创业型领导力,培育利益相关者,使其与转型企业对转型目标和实现方式形成共同理解。同时,企业领导者也应加强自身的分析能力与整合能力,能够对复杂的市场环境进行分析得出正确的结论,根据市场需求和企业发展方向有目的性地整合资源和关键利益相关者。企业的数字化转型并非业务层面简单的变化,领导者需要对企业的组织结构、组织文化、运营流程、资源整合等多方面做出相应的调整,使企业更易与各创业主体形成良好的共生关系。

第三,数字化转型的核心是用户需求,企业制定战略方向应时刻考虑用户需求。转型企业不应仅限于满足用户的现有需求,还应注意用户的潜在需求。为更精准的识别用户需求,转型企业需与用户建立密切联系,通过持续互动获取用户数据,利用对数据的分析找到用户痛点所在。同时,为更好地满足用户的潜在需求,转型企业需要和其他创新主体合作,共享资源、信息和数据,共同开发新产品、新商业模式,实现共同进步。

第四,为了实现成功转型,转型企业需充分利用共生关系提升其双元数字创业能力,进而促进机会的开发。基于传统企业转型的特殊性,企业转型不可操之过急,需兼顾传统业务与创新业务。转型企业需在维持传统业务为企业的主要支撑的同时,合理配置且充分利用已有资源开发机会,提高自身对数字机会的利用能力。转型企业还应联合共生关系中各主体进行创新创业活动,提高对数字机会的探索能力。

(三)研究局限性和未来展望

本文的研究存在一些局限性和不足之处,这也为后续研究提供了新的方向。第一,共生关系的形成受多方面因素影响,各因素并非独立存在,因素间相互联系相互作用,协同影响共生关系的建立,然而这一点本文并未深入探讨。未来研究可以对这些驱动变量间的层级关系进行深入梳理以及不同驱动因素与机会开发之间的关系展开细致的讨论。第二,虽然本文选择了采取多案例对比分析,案例选择仍具有些许片面性。本文选择了数字化转型成功的两家企业进行比较总结成功原因,行业选择较为单一,并且未选择失败的企业案例进行对比论证。未来研究可以结合行业类型、转型成败、国别等方面的差异选择案例,通过多案例对比分析得出更全面的结论。第三,本文未对两个案例进行时间上的纵向对比,无法确实地体现出传统企业数字化转型的动态机会开发机理。未来研究可以围绕本研究的核心变量进行纵向跟踪案例研究,通过对两案例企业数字化转型过程中不同阶段所构建的创业生态系统进行横向比较,分析这一过程的不同阶段中驱动因素、共生关系和双元数字创业能力对机会开发的动态作用规律,并探索在此过程中的权变因素,进而能够更清晰地揭示转型企业的动态机会开发路径,利用动态路径的对比发现两者演化机制的差异性。

| [1] | 蔡莉, 彭秀青, Satish N, 等. 创业生态系统研究回顾与展望[J]. 吉林大学社会科学学报, 2016, 56(1): 5–16, 187. |

| [2] | 蔡莉, 王玲, 杨亚倩. 创业生态系统视角下女性创业研究回顾与展望[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(4): 45–57, 125. |

| [3] | 蔡莉, 杨亚倩, 卢珊, 等. 数字技术对创业活动影响研究回顾与展望[J]. 科学学研究, 2019, 37(10): 1816–1824. |

| [4] | 蔡义茹, 蔡莉, 杨亚倩, 等. 创业生态系统的特性及评价指标体系——以2006—2015年中关村发展为例[J]. 中国科技论坛, 2018(6): 133–142. |

| [5] | 葛明磊, 张丽华, 黄秋风. 产业互联网背景下多重制度逻辑与组织双元性研究——以苏宁O2O变革过程为例[J]. 管理评论, 2018, 30(2): 242–255. |

| [6] | 贯君, 徐建中, 林艳. 跨界搜寻、网络惯例、双元能力与创新绩效的关系研究[J]. 管理评论, 2019, 31(12): 61–72. |

| [7] | 郭润萍, 蔡莉. 双元知识整合、创业能力与高技术新企业绩效[J]. 科学学研究, 2017, 35(2): 264–271, 281. |

| [8] | 李瑜, 谢恩. 客户导向和竞争者导向的整合与企业绩效[J]. 管理科学, 2014, 27(3): 14–23. |

| [9] | 梅德强, 龙勇. 不确定性环境下创业能力与创新类型关系研究[J]. 科学学研究, 2010, 28(9): 1413–1421. |

| [10] | 王凤彬, 王骁鹏, 张驰. 超模块平台组织结构与客制化创业支持——基于海尔向平台组织转型的嵌入式案例研究[J]. 管理世界, 2019, 35(2): 121–150. |

| [11] | 杨俊, 薛鸿博, 牛梦茜. 基于双重属性的商业模式构念化与研究框架建议[J]. 外国经济与管理, 2018, 40(4): 96–109. |

| [12] | 叶伟巍, 叶民. 工程领导力要素研究[J]. 高等工程教育研究, 2011(5): 92–95. |

| [13] | 余江, 孟庆时, 张越, 等. 数字创业: 数字化时代创业理论和实践的新趋势[J]. 科学学研究, 2018, 36(10): 1801–1808. |

| [14] | 于晓宇, 张益铭. 海底捞: AI时代的“内忧”与“外患”[J]. 中欧商业评论, 2019(3): 78–83, 84. |

| [15] | 朱秀梅, 刘月, 陈海涛. 数字创业: 要素及内核生成机制研究[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(4): 19–35. |

| [16] | Ardichvili A, Cardozo R, Ray S. A theory of entrepreneurial opportunity identification and development[J]. Journal of Business Venturing, 2003, 18(1): 105–123. |

| [17] | Arenius P, De Clercq D. A network-based approach on opportunity recognition[J]. Small Business Economics, 2005, 24(3): 249–265. |

| [18] | Bagheri A. The impact of entrepreneurial leadership on innovation work behavior and opportunity recognition in high-technology SMEs[J]. The Journal of High Technology Management Research, 2017, 28(2): 159–166. |

| [19] | Bogers M, Chesbrough H, Moedas C. Open innovation: Research, practices, and policies[J] California Management Review, 2018, 60(2): 5-16. |

| [20] | Dai Y, Du K, Byun G, et al. Ambidexterity in new ventures: The impact of new product development alliances and transactive memory systems[J]. Journal of Business Research, 2017, 75: 77–85. |

| [21] | Davidson E, Vaast E. Digital entrepreneurship and its sociomaterial enactment[A]. 2010 43rd Hawaii international conference on system sciences[C]. Honolulu: IEEE, 2010. |

| [22] | Deshpandé R, Farley J U, Webster F E Jr. Corporate culture, customer orientation, and innovativeness in Japanese firms: A quadrad analysis[J]. Journal of Marketing, 1993, 57(1): 23–37. |

| [23] | Detert J R, Schroeder R G, Mauriel J J. A framework for linking culture and improvement initiatives in organizations[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(4): 850–863. |

| [24] | Du W Y, Pan S L, Zhou N, et al. From a marketplace of electronics to a digital entrepreneurial ecosystem(DEE): The emergence of a meta-organization in Zhongguancun, China[J]. Information Systems Journal, 2018, 28(6): 1158–1175. |

| [25] | Eckhardt J T, Shane S A. Opportunities and entrepreneurship[J]. Journal of Management, 2003, 29(3): 333–349. |

| [26] | Edquist H. The Swedish ICT miracle — Myth or reality?[J]. Information Economics and Policy, 2005, 17(3): 275–301. |

| [27] | Elia G, Margherita A, Passiante G. Digital entrepreneurship ecosystem: How digital technologies and collective intelligence are reshaping the entrepreneurial process[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 150: 119791. |

| [28] | Fischer E, Reuber A R. Social interaction via new social media:(How)can interactions on Twitter affect effectual thinking and behavior?[J]. Journal of Business Venturing, 2011, 26(1): 1–18. |

| [29] | Franco M, Haase H. Failure factors in small and medium-sized enterprises: Qualitative study from an attributional perspective[J]. International Entrepreneurship and Management Journal, 2010, 6(4): 503–521. |

| [30] | Harrison C, Burnard K, Paul S. Entrepreneurial leadership in a developing economy: A skill-based analysis[J]. Journal of Small Business and Enterprise Development, 2018, 25(3): 521–548. |

| [31] | Hewett K, Money R B, Sharma S. An exploration of the moderating role of buyer corporate culture in industrial buyer-seller relationships[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2002, 30(3): 229–239. |

| [32] | Jack S L. Approaches to studying networks: Implications and outcomes[J]. Journal of Business Venturing, 2010, 25(1): 120–137. |

| [33] | Kohli A K, Jaworski B J. Market orientation: The construct, research propositions, and managerial implications[J]. Journal of marketing, 1990, 54(2): 1–18. |

| [34] | Kotabe M, Swan K S. The role of strategic alliances in high-technology new product development[J]. Strategic Management Journal, 1995, 16(8): 621–636. |

| [35] | Lavie D, Rosenkopf L. Balancing exploration and exploitation in alliance formation[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(4): 797–818. |

| [36] | Li W B, Badr Y, Biennier F. Digital ecosystems: Challenges and prospects[A]. Proceedings of the international conference on management of emergent digital ecosystems[C]. Addis Ababa: ACM, 2012. |

| [37] | Lumpkin G T, Dess G G. Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle[J]. Journal of Business Venturing, 2001, 16(5): 429–451. |

| [38] | Ma R, Huang Y C, Shenkar O. Social networks and opportunity recognition: A cultural comparison between Taiwan and the United States[J]. Strategic Management Journal, 2011, 32(11): 1183–1205. |

| [39] | Mcafee A, Brynjolfsson E. Big data: The management revolution[J]. Harvard Business Review, 2012, 90(10): 60–68. |

| [40] | Nambisan S. Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(6): 1029–1055. |

| [41] | Narver J C, Slater S F. The effect of a market orientation on business profitability[J]. Journal of Marketing, 1990, 54(4): 20–35. |

| [42] | Raisch S, Birkinshaw J. Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators[J]. Journal of Management, 2008, 34(3): 375–409. |

| [43] | Rasmussen E, Mosey S, Wright M. The evolution of entrepreneurial competencies: A longitudinal study of university spin-off venture emergence[J]. Journal of Management Studies, 2011, 48(6): 1314–1345. |

| [44] | Rothaermel F T. Incumbent’s advantage through exploiting complementary assets via interfirm cooperation[J]. Strategic Management Journal, 2001, 22(6-7): 687–699. |

| [45] | Straub D W, Watson R T. Research commentary: Transformational issues in researching IS and net-enabled organizations[J]. Information Systems Research, 2001, 12(4): 337–345. |

| [46] | Street C T, Cameron A F. External relationships and the small business: A review of small business alliance and network research[J]. Journal of Small Business Management, 2007, 45(2): 239–266. |

| [47] | Strobl A, Bauer F, Matzler K. The impact of industry-wide and target market environmental hostility on entrepreneurial leadership in mergers and acquisitions[J]. Journal of World Business, 2020, 55(2): 100931. |

| [48] | Surie G, Ashley A. Integrating pragmatism and ethics in entrepreneurial leadership for sustainable value creation[J]. Journal of Business Ethics, 2008, 81(1): 235–246. |

| [49] | Sussan F, Acs Z J. The digital entrepreneurial ecosystem[J]. Small Business Economics, 2017, 49(1): 55–73. |

| [50] | Tiwana A. Do bridging ties complement strong ties? An empirical examination of alliance ambidexterity[J]. Strategic Management Journal, 2008, 29(3): 251–272. |

| [51] | Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118–144. |

| [52] | Wassmer U. Alliance portfolios: A review and research agenda[J]. Journal of Management, 2010, 36(1): 141–171. |

| [53] | Yeow A, Soh C, Hansen R. Aligning with new digital strategy: A dynamic capabilities approach[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2018, 27(1): 43–58. |

| [54] | Zahra S A, Abdelgawad S G, Tsang E W K. Emerging multinationals venturing into developed economies: Implications for learning, unlearning, and entrepreneurial capability[J]. Journal of Management Inquiry, 2011, 20(3): 323–330. |

| [55] | Zahra S A, Hayton J C, Salvato C. Entrepreneurship in family vs. non-family firms: A resource-based analysis of the effect of organizational culture[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2004, 28(4): 363–381. |

| [56] | Zeng J, Khan Z. Value creation through big data in emerging economies: The role of resource orchestration and entrepreneurial orientation[J]. Management Decision, 2019, 57(8): 1818–1838. |