2021第43卷第8期

军事、安全及政治等领域的“叛逃”一直得到学术界的较多关注,“叛逃”者往往被社会大众苛责。经济领域的“叛逃”更为多元和频繁,“叛逃”者却通常得到“成者王侯”式的包容。例如历史上肖克利实验室“叛逆八人帮”(the traitorous eight)的精神领袖诺伊斯,成为受人敬仰的精英企业家和天才式技术英雄。然而,骨干员工“叛逃”,特别是核心管理团队成员“叛逃”,对企业造成的伤害和后续经营活动的影响深刻而久远(Klepper和Thompson,2010)。如2000年华为副总裁离职创办港湾科技,与华为展开正面竞争;2019年吉利公司两位高管离职后成立威马公司,与吉利展开同业竞争。2000年的华为、2019年的吉利已经建立相对完整的企业人才和技术管理体系,已经具备较强的抵御风险能力,尚可化解这种“叛逃”造成的冲击。对于中小企业、特别是创业企业来说,它们依靠稀缺的核心资源在狭小的“利基”市场上谋生,关键员工或创业骨干的“叛逃”可能对其造成致命的冲击(Agarwal等,2004;Klepper和Sleeper,2005;Campbell等,2012)。因此,发生在新创企业中的叛逃事件应该引起社会和学者的更多关注。

然而,上述现象在学术领域常常被归为创业团队分裂范畴,并与“衍生创业”“离职创业”现象混淆。已有研究表明,创业团队分裂是对创业企业最大的伤害,而叛逃能造成创业团队根本性分裂,也容易造成稀缺资源的“粉碎性”破坏(Campbell等,2012;Loane等,2014;Ganco等,2015;Rocha等,2015;Agarwal等,2016)。“创业叛逃”研究是从创业公司创始人的视角出发,重点关注员工叛逃行为对公司创始人个体层面以及企业内部知识结构、绩效、战略方案等层面的消极影响。而“衍生创业”研究主要关注知识溢出对技术创新和产业多样化(Klepper和Sleeper,2005)、产业集群的发展演化和区域经济发展(Klepper,2007;Weterings和Marsili,2015)产生的积极影响。“离职创业”研究则是从离职员工的视角出发,强调员工对现有企业中未被充分利用的机会的把握(Klepper和Thompson,2010;Gambardella等,2015),并将“离职创业”视为对机会识别和利用并转换成市场价值的过程(王端旭和叶庆燕,2016)。可见,“创业叛逃”与“衍生创业”“离职创业”在研究视角、方向和内容上存在明显差异。

此外,在创业公司内部,“叛逃”事件会对创始人、内部员工以及其他利益相关者造成一定的负面后果(Lazar等,2020;Raffiee和Byun,2020),如对其心理、情绪或行为造成消极影响(Patzelt和Shepherd,2011),甚至带来公司制度、技术、竞争战略方面的调整(Strojilova和Rafferty,2013)。在诸多利益相关者中,企业创始人的核心利益与企业的持续发展休戚相关,更关注企业内部的“叛逃事件”。因此,“创业叛逃”概念主要是从创业公司创始人的视角研究叛逃事件,这是其与“衍生创业”“离职创业”的最大区别。本文将“创业叛逃”定义为:在创业企业创始人眼中,员工因违反心理或法律契约,在岗期间或者离岗后创立同业公司或加入同业公司,利用其在原公司掌握的各种资源展开竞争,并给原公司带来损失的行为。

现有文献尚未对“创业叛逃”进行清晰的界定,也缺乏深入系统的探讨。鉴于此,本文试图从以下三个方面探析“创业叛逃”的相关问题:一是甄别“创业叛逃”与员工离职、新企业等相关概念的异同,提出“创业叛逃”的定义及内涵;二是构建解释“创业叛逃”概念的理论基础,包括计划行为理论、情感事件理论、契约理论、知识基础理论,并阐述不同理论下“创业叛逃”的内在逻辑和理论框架;三是提出“创业叛逃”未来的研究方向,为后续研究提供借鉴与启示。本文的贡献在于:第一,基于创业企业创始人视角,从新创企业员工离职创业行为中提炼了“创业叛逃”概念,厘清了“创业叛逃”与“衍生创业”“离职创业”在概念上的区别,弥补了现有研究对“创业叛逃”现象认识的不足。第二,与现有的从行业或离职员工视角关注员工离职创业现象的文献不同,本文聚焦于企业创始人视角,将“创业叛逃”行为定义为是一种对原创企业造成损失的“背叛”行为,重点关注这种行为的消极影响;这有利于进一步丰富和拓展员工离职创业的理论框架。本研究旨在抛砖引玉,吸引更多的学者关注“创业叛逃”现象,打开这一现象背后的“黑箱”,共同推进“创业叛逃”理论的发展。

二、创业叛逃概念内涵的界定及特征分类(一)创业叛逃概念的提出

虽然既有研究对员工离职创业行为有所关注,但相关文献主要基于行业或离职员工个体的视角,重点关注员工离职创业的动因、离职创业的发展、离职创业对行业的积极影响,较少涉及该行为对原创企业的破坏性。由于以往的研究在理论上将员工离职创业行为视为创业者发现和利用创业机会创造价值的过程,导致其只关注员工离职创业的积极效应,忽视了这种行为的消极影响。理论视角上的这一偏差导致研究者们对新企业情景下越来越多的创业叛逃行为“熟视无睹”。为了弥补既有研究的不足,本文基于创业公司创始人视角,从新创企业员工离职创业行为中提炼了“创业叛逃”概念,并对其内涵进行准确的界定。

本文从创业公司创始人的视角,将创业公司中的员工因违反心理契约或法律契约,在岗期间或离岗后创立同业公司或加入同业公司,利用其在原公司掌握的各种资源展开竞争,并给原公司带来损失的行为,称为创业叛逃。从本质上说,创业叛逃作为员工离职的一条特殊的路径,虽属于员工离职的概念范畴,但作为人力资本流动的一种特殊形态,创业叛逃又有其特殊性,与其他离职取向具有本质的区别(Klepper和Thompson,2010)。员工离职是指从组织中获取物质收益的个体终止其组织成员关系的过程(Mathieu等,2016),本质上是员工与企业终止合约的行为。员工离职可分为非自愿离职和自愿离职,或称为被动离职和主动离职。非自愿离职(如职业淘汰、退休、辞退等)可以促进新老员工交替,更新组织内部知识结构,有利于促进企业发展(Hilger等,2013;Wang等,2017)。而自愿离职行为通常会给企业造成许多负面影响及损失,侵蚀企业营业利润并造成企业竞争力下降(Holtom等2008;Felps等,2009)。因此,从叛逃的视角看,员工离职可理解为“逃”而非“叛”;与员工离职不同,创业叛逃不仅在于“逃”,更在于“叛”,相比主动的“逃”(自愿离职)给企业带来的损失,主动的“叛”则会给企业的稀缺资源带来“粉碎性”破坏(Campbell等,2012)。这是因为“创业叛逃”行为具有较强的目的性和破坏性,“叛逃者”会在企业内部隐藏起来,以更隐蔽的方式获取企业的知识、技术、人脉等资源,积蓄力量(Furlan和Grandinetti,2016),待时机成熟或自身行为暴露时才会转变为“逃”(Furlan和Grandinetti,2014)。

同时,新企业作为创业初期的企业,具有“新生弱性”(Gimenez-Fernandez等,2020)和“因小而弱”(Bruderl和Schussler,1990)等特点。相较于成熟企业而言,其面临着缺乏行业经验和稳定的顾客关系、难以获得投资者的信任、需要承担更多内外新角色与任务等问题(Davidsson等,2020)。因此,新企业情景下的叛逃行为将对企业的发展和存续产生重要影响,从新企业公司创始人视角研究“创业叛逃”比从成熟企业员工层面视角探讨,更具广阔的研究空间及实践指导价值。这是因为,第一,新企业创始人是具有企业家精神潜能的创业者,其核心利益与企业的核心利益高度一致(Agarwal等,2016),“创业叛逃”不仅会带走企业的各种稀缺资源,而且在一定程度上会对企业创始人的心理、情绪及行为产生影响;前者的影响会加剧行业竞争,对企业绩效带来不可预估的风险(Rocha等,2015),而后者的影响则关系到公司战略的成败。第二,虽然也可从宏观视角探讨“创业叛逃”行为对当地产业集群或行业竞争的影响,但其最直接的影响是在微观企业层面,而“叛逃”的含义是从企业创始人利益的价值判断上定义的。第三,非创始人的一般股东,尤其是不直接参与企业运营的投资人,虽然其核心利益与企业利益保持一致,但与企业的情感连接强度要小于企业创始人(Hampel等,2020)。

(二)创业叛逃内涵的界定

如上所述,“创业叛逃”是指在创业公司创始人眼中,员工因违反心理或法律契约,在岗期间或者离岗后创立同业公司或加入同业公司,利用其在原公司掌握的各种资源展开竞争,并给原公司带来损失的行为。可见,“创业叛逃”本质上是一种对原创企业造成损失的“背叛”行为。“创业叛逃”中的“叛逃”字眼带有强烈的感情色彩,与人的情绪和心理相关,属于略带主观的概念。在《辞海》中,“叛”是指“违背自己所属方面的利益投到敌对方面去”,含有“背叛”“背离”之意;而“逃”则有“脱离”“逃走”或“逃避”之意;可见,员工“叛逃”是指员工“背叛性离职”给公司造成损失的行为;而普通意义的员工离职则指个体终止其组织成员关系的过程(Mathieu等,2016),两者有着本质的区别。“创业叛逃”其关注点不仅在于“逃”,更在于“叛”,“叛”比“逃”对新企业的危害更大。这是因为“叛徒”会在企业内部隐藏起来,以更隐蔽的方式获取企业的知识、技术、人脉等资源,积蓄力量(Furlan和Grandinetti,2016)。“叛徒”只有在暴露或时机成熟情况下才会转变为“叛逃”(Furlan和Grandinetti,2014);且“叛”因发生时间点不同,会出现在岗而“叛”,然后离职,即先“叛”后“逃”;亦会出现在离职后因违反保密协议而“叛”,即先“逃”后“叛”。“叛”与“逃”是两个行为,但是“叛”最终都会“脱离”或“逃”,统称为“叛逃”,在新企业情景下,则可称为“创业叛逃”。

此外,在现有文献中,与“创业叛逃”概念最为接近的是“衍生创业”和“离职创业”(见表1)。“创业叛逃”是基于创业公司创始人的视角,研究叛逃事件对公司创始人个体层面以及对企业内部知识结构、绩效、战略方案等的影响;“创业叛逃”在本质上是一种对原创企业造成损失的“背叛”行为。而“衍生创业”是基于行业视角,认为员工离职的创业行为是知识外溢的表现,是技术创新和产业多样化的重要来源(Klepper和Sleeper,2005),且能够有效地推进产业集群的发展演化和区域经济发展(Klepper,2007;Weterings和Marsili,2015)。除了视角差异外,“衍生企业”还包括从一个稳定存在的母体组织(企业、大学、政府机构、科研院所等)中通过某种方式(知识、技术、管理经验的转移)创办新企业的行为(Parhankangas和Arenius,2003;Agarwal和Shah,2014;Dorner等,2017)。“衍生创业”本质上是现有组织中的工作个体或团队发现市场机会,并通过对已有资源进行创新性组合来实现开发利用机会及创造市场价值的过程。

| 研究对象 | 概念定义 | 概念特色 | 研究视角 | 参考文献 |

| 衍生创业 | “衍生创业”是指从一个稳定存在的母体组织(企业、大学、政府机构、科研院所等)中通过某种方式(知识、技术、管理经验的转移)创办新企业的行为 | “衍生创业”本质上是指现有组织中的工作个体或团队发现市场机会,并通过已有资源的创新性组合来实现开发利用机会及创造市场价值的过程 | 行业 | Parhankangas和Arenius(2003); Agarwal和Shah(2014); Dorner等(2017); |

| 离职创业 | “离职创业”是指员工辞去在既有企业的工作,创建新企业的行为 | “离职创业”本质上是员工对现有企业中未被充分利用的机会的把握,是员工对机会识别和利用并转换成市场价值的过程 | 离职员工 | Cassiman和Ueda(2006);Klepper和Thompson(2010);Gambardella等(2015);王端旭和叶庆燕(2016) |

| 创业叛逃 | “创业叛逃”是指在创业公司创始人眼中,员工因违反心理契约或法律契约,在岗期间或者离岗后创立同业公司或加入同业公司,利用其在原公司掌握的各种资源展开竞争,并给原公司带来损失的行为 | “创业叛逃”本质上是一种对原创企业造成损害的“背叛”行为 | 创业公司创始人 | 无 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||||

再看“创业叛逃”与“离职创业”的区分:“离职创业”是指员工辞去在既有企业的工作,创建新企业的行为(Klepper,2001,2002;Agarwal等,2004),与“创业叛逃”具有某种相似性,两者均存在从母公司继承资源的行为,学术界比较容易混淆。但从研究视角、表现形式以及研究情景上看,两者存在本质的区别。首先,“创业叛逃”的研究是聚焦于企业创始人视角,站在该行为是否符合创始人利益的价值判断上,探讨“创业叛逃”行为对母公司及创始人的影响。而“离职创业”的研究是聚焦于离职员工视角上,本质上是强调员工对现有企业中未被充分利用的机会的把握(Cassiman和Ueda,2006;Klepper和Thompson,2010;Gambardella等,2015),是员工对机会识别和利用并转换成市场价值的过程(王端旭和叶庆燕,2016)。其次,“创业叛逃”包括在岗叛逃、同业就业叛逃、同业创业叛逃等,强调员工“叛逃”后发生的违背创始人利益的行为;而“离职创业”仅讨论员工离职后的创业行为,包括异业创业和同业创业行为。最后,“创业叛逃”研究是以创业公司为对象,以创始人核心利益是否受到侵犯为标准,解决创业公司内部潜在的创业风险;而“离职创业”是一种离职后去向行为的研究,可以发生在成熟企业或者创业企业,重点研究“离职创业”的动因、离职企业的发展,属于衍生创业研究的一种。

(三)创业叛逃的特征分类

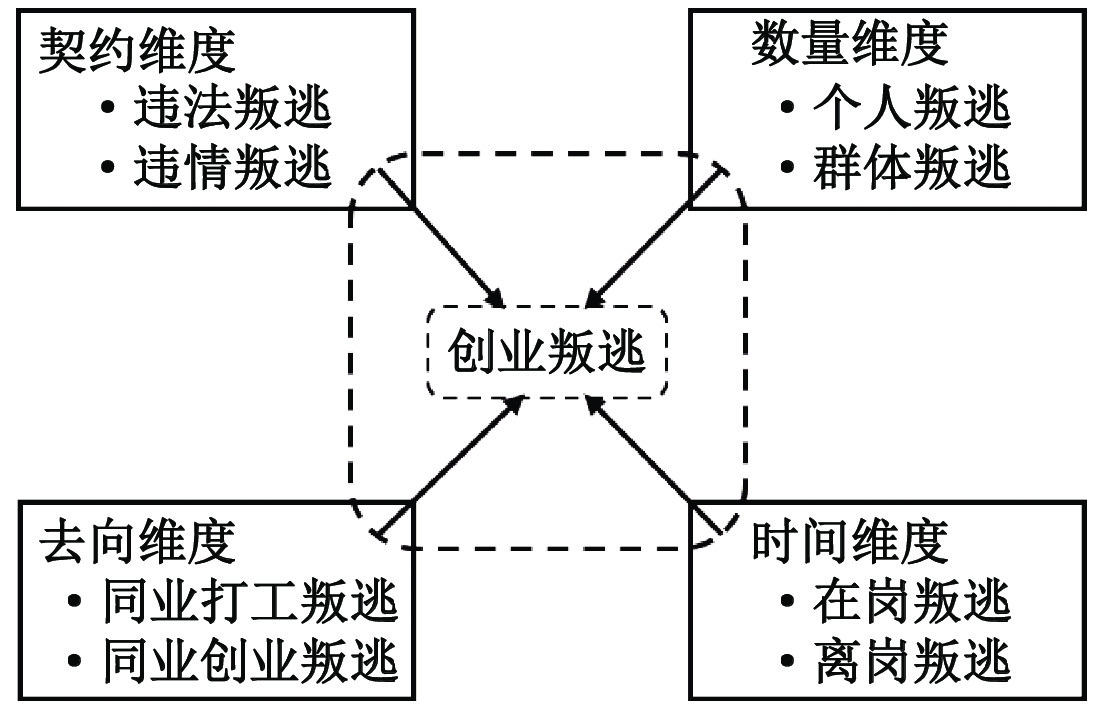

1. 契约维度——违法叛逃与违情叛逃

从契约维度出发,“创业叛逃”可分为广义创业叛逃和狭义创业叛逃(见图1)。其中,广义创业叛逃主要指员工违反了双方心理契约,并对新创企业造成损失的一种行为。而心理契约是指任何时候都广泛存在于组织和成员之间的一系列无形、内隐、不能书面化的心理期望,其常被用于描述工厂雇主和雇员之间的关系(Bal等,2010;Rayton和Yalabik,2014)。狭义创业叛逃是指在创业阶段,员工违反了与企业明文规定或行业约定俗成的契约①,并对新创企业造成有形或无形损失的行为,亦可称为创业违法叛逃。可见,从契约角度探讨,“创业叛逃”可分为违法叛逃与违情叛逃。其中,违情叛逃是指员工离职后在未违反相关法律法规的情况下,给原企业造成损失的行为。

|

| 图 1 “创业叛逃”的特征分类 |

常见的违情叛逃有两种情况:(1)公司在知识型员工身上投入的时间、精力以及资金会随着该员工的正常离职而全部归零,尽管该员工在未违反相关法律法规,离职后也未泄露公司相关机密,未参与同业竞争,但该员工的离职却严重影响了公司的正常业务运营(Felps等,2009),让公司雇主或创始人感到了背叛。(2)在未约定同业限制的情况下,员工离职加入新的同业公司或者自己创立同业公司,开展与原公司相同或类似的业务,加剧了行业竞争,使原公司显性或隐性的知识泄露(Furlan和Grandinetti,2016;Ritala等,2018)。这些情况虽未违反相关法律法规,却伤害了原雇主的感情和原公司的利益,均视为违反了心理契约。

2. 去向维度——同业打工叛逃与同业创业叛逃

从叛逃去向角度可分为同业打工叛逃与同业创业叛逃。同业打工叛逃是指员工离职后,利用其在原公司掌握的经验、知识、技能、关系等资源,到业务相近或相似的公司工作,进而给原公司造成损失的行为(Ganco等,2015)。同业创业叛逃是指员工离职后,自己或与他人创立同类公司,与原公司在相同业务层面上展开激烈竞争的行为(Klepper和Thompson,2010;Campbell等,2012)。相比于同业打工叛逃,同业创业叛逃对原公司造成的影响会更大。

3. 时间维度——在岗叛逃与离岗叛逃

在时间维度上,员工叛逃分为在岗叛逃和离岗叛逃。在岗叛逃,是指员工在企业工作期间,因主观原因泄露公司知识、技术等商业机密,给公司带来损失的行为(Ritala等,2018),即在岗期间“叛”而未“逃”。若其性质严重则会涉及职务犯罪;若性质较轻,也会给公司造成难以预料的损失。例如,与竞争对手密切接触,为竞争对手提供情报;或擅自将公司的技术信息发布到网上公开等。离岗叛逃,是指正常离职后进行的背叛行为,表现为先“逃”后“叛”,如违反保密协议开展同业打工叛逃和创业叛逃。此外,在实践中也会出现离岗后开展与原企业形成互补性协作关系的创业活动,或开展裂变式创业,且未给企业带来实际损失(Grandi和Grimaldi,2003),属于“逃”而未“叛”,该情形属于“衍生创业”所关心的问题,并不属于“创业叛逃”。

4. 数量维度——个人叛逃与群体叛逃

从叛逃人数角度来看,分为个体叛逃和群体叛逃。引言中的“叛逆八人帮”即为典型的群体叛逃现象。员工在工作接触过程中,受性格、爱好、地缘、亲缘等因素的影响,互动增加,会产生工作之外的感情,有类似“非正式组织”的存在。单个员工叛逃后,这种感情、联系并不会随着员工的叛逃或离职而中断。“叛逃者”与原企业员工的持续接触和沟通,会影响其叛逃意愿,尤其是,当“叛逃者”开展同业创业活动,并获得了巨大的经济利益后,叛逃意愿会被强化,进而形成负面的“传染效应”(Felps等,2009)。可见,单个员工的叛逃可能会演变为群体员工的叛逃,产生类似于离职的“传染效应”(Felps等,2009)和“滚雪球效应”。而群体性的叛逃行为对组织的危害会远大于群体离职的危害。

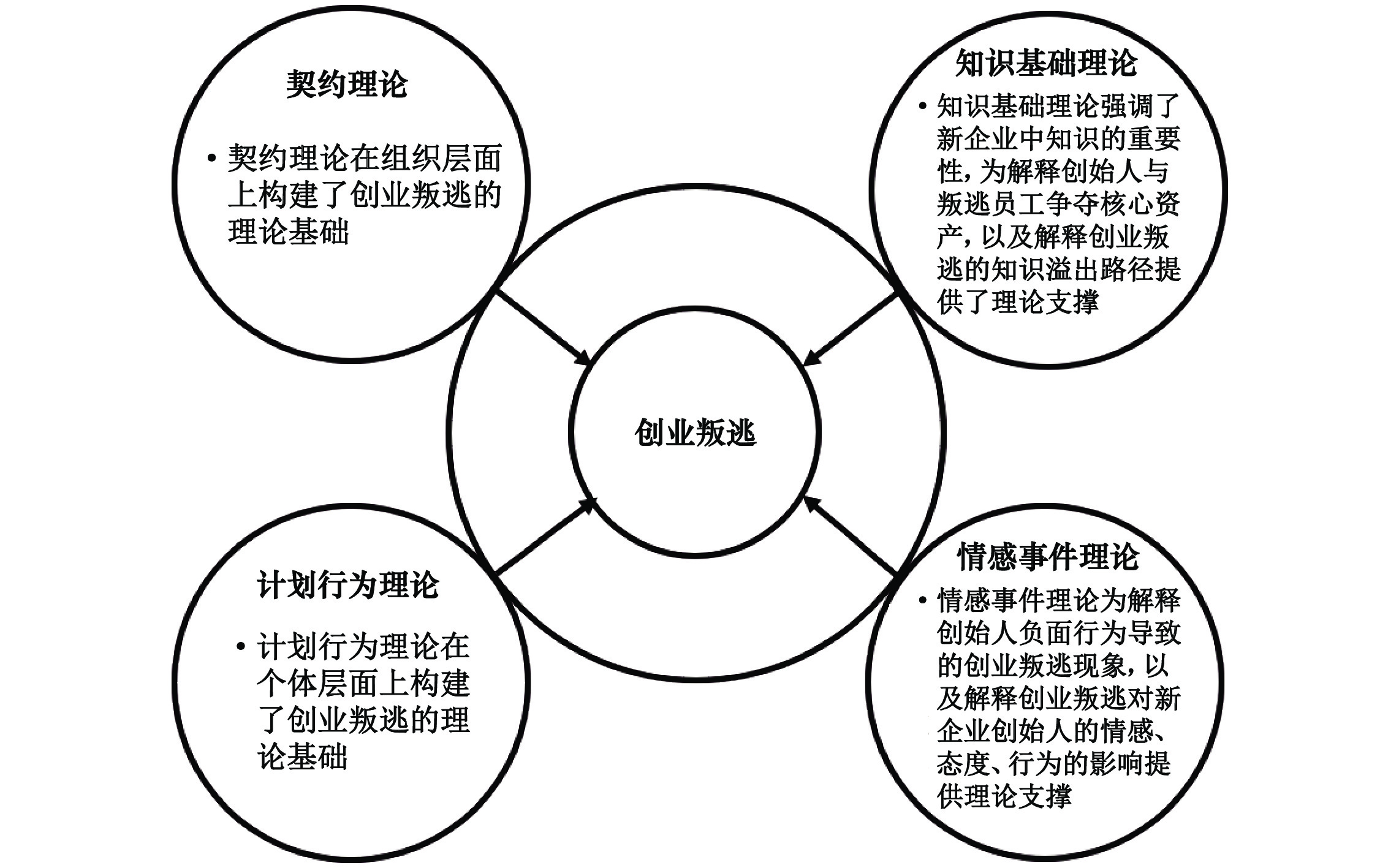

三、创业叛逃概念构建的理论基础“创业叛逃”现象较为普遍,但其学术研究尚待展开,需要从理论层面分析、理解和构建“创业叛逃”概念(如图2所示)。鉴于“创业叛逃”的研究是从创业公司创始人视角出发,重点关注“员工叛逃”行为对公司创始人个体层面以及对企业内部知识结构、绩效、战略方案等层面的影响。因此,在理论的选择上应与其概念相呼应,以便对“创业叛逃”概念做出全面解读。根据“创业叛逃”概念,本文对应地选择计划行为理论、情感事件理论、契约理论和知识基础理论解释其概念。其中,计划行为理论有助于人们从个体行为层面理解“创业叛逃”概念;情感事件理论可以兼顾不同情景下的“创业叛逃”行为;契约理论和知识基础理论都可以从组织层面解释“创业叛逃”概念。

|

| 图 2 “创业叛逃”概念解释的理论基础 |

(一)计划行为理论

计划行为理论(theory of planned behavior,TPB)指出,行为意愿是解释行为最合适的预测变量,而行为意愿主要受到主观态度、主观规范和知觉行为控制的影响(Ajzen,1991)。TPB理论对个体行为和意向都具有较好的解释力,认为人们会有意识、有计划地去从事某项活动(王季等,2020)。在TPB模型中,人的行为态度影响其行动意图,员工在创业叛逃的决策过程中,都会受其自身价值观、性格特质,以及对契约、亲情、友情、公司利益、个人事业发展态度等因素的影响。从创业特质论角度来看,人人都具备创业的潜质,在条件允许的情况下都有可能进行创业选择。员工在原公司工作期间积攒的先验知识可以帮助其识别本行业更多的机会(Shane,2012),此时,若员工离职后会倾向于进行同业创业活动;若该行为具有竞争性,损害了原公司创始人利益,则构成创始人眼中的叛逃行为。

人对具体某项行为的主观规范也会影响其行动意向。他人的行为会成为自身行为的规范,尤其是在不确定的情况下,人们会倾向于从外界获取应该如何做的信息,从而导致人们具有服从群体规范的动机(Pool 和Schwegler,2007)。由于人往往通过观察他人的行为进行间接学习(Bandura,1997)。如果员工周围有人通过创业叛逃取得成功,那么这一行为将对员工叛逃意向起促进作用。自2015年“大众创业、万众创新”被上升为国家战略,媒体对创业成功的案例做了大量报道,众多创富神话被广为流传,这在一定程度上激发了员工的创业斗志。

知觉行为控制可分为感知可控和自我效能两个维度(Ajzen,2002;Trafimow等,2002)。其中,前者是个体具体行为的主观控制感,反映了个体外部控制信念;而后者是基于具体情境的个体对实施具体行为的自信程度(Armitage和Conner,1999),是个体对参与具体行为时,对自身所具有能力的主观认知和评价,反映了个体内部控制信念(Ajzen和Fishbein,2005)。当面对创业叛逃过程中的各种不确定性风险时,知觉行为控制能力越强的员工,越能克服内心的恐惧,并有能力开展相关行动,当其感知到本行业的创业机会时,也有能力开展同业创业叛逃活动。可见,知觉行为控制可以用于解释员工个体层面的创业意向、创业胜任力、创业效能感等前因变量导致的创业叛逃现象。

(二)情感事件理论

情感事件理论研究组织成员在工作中的情感事件、情感反应与其态度、行为的关系(Weiss和Cropanzano,1996)。基于事件情景的不同,可分别解释创业叛逃的前因和后果。

在创业叛逃前因的研究中,情感事件可定义为创始人的负面行为,如辱虐式管理、不公正对待、无礼行为等。创始人的负面行为会影响员工的工作状态和情绪(许勤等,2015;李育辉等,2016),进而促使员工产生反生产行为(Rodell和Judge,2009),造成创业叛逃现象的发生。此外,情感事件理论认为个体特质与工作态度密切相关,而忠诚度为工作态度的高级阶段(Kafetsios和Zampetakis,2008;Grant和Mayer,2009)。情感理论将员工的工作行为分为“情感驱动”和“判断驱动”两种(段锦云等,2011),其中,前者是指直接受情感影响的工作行为,能够解释自我认知对内部人身份感知的影响,涉及员工个体情感的变化;后者是指受工作满意度影响的行为,是对工作进行准确判断的结果,表现为员工忠诚度。而内部人身份感知度和忠诚度越高的员工,其创业叛逃意向就越弱。

在创业叛逃后果的研究中,情感事件可界定为创业叛逃事件本身。首先,情感事件理论研究了情感反应产生的内因和源头,强调在个人认知的情感反应前提下,需要对事件做出客观的评价(段锦云等,2011),可用于解释创业叛逃事件对新企业创始人的情感反应、态度以及行为的影响。其次,该理论还强调了工作环境的重要性,不同的环境对心理坚韧性的考验不同(Rodell和Judge,2009)。心理坚韧性可解释叛逃事件发生后,创始人的心理承受能力。心理坚韧性越强的创始人在面对叛逃事件的冲击时越能控制自己的情绪,采取有效的应对措施。

(三)契约理论

契约理论分为完全契约理论、不完全契约理论及在员工与组织心理层面衍生出的心理契约理论。其中,完全契约理论可以解释因信息不对称和风险偏好导致的创业叛逃行为。由于存在信息不对称,员工在应聘时会隐瞒其个人信息,采取机会主义行为(Belschak等,2018),进而导致叛逃事件的发生。而风险偏好导致的决策差异(Caliendo等,2009),会引发员工与雇主的矛盾,当矛盾无法调节时,则会造成关系紧张,加速员工“逃”或“叛”。不完全契约理论能够解释雇主与员工签署的条文契约为何难以约束员工行为(Tirole,1999)。当背叛行为发生时,“叛徒”会通过寻找理由进行自我“救赎”(Grover,1993),试图“证明”违反契约或期望是正确的(Elangovan和Shapiro,1998)。可见,契约的不完全性为违反契约提供了“合理化”的土壤,造成针对违法叛逃采用的社会惩罚机制难以有效地发挥作用。

此外,Hart和Moore(2008)开创的第二代不完全契约理论也为“违情叛逃”提供了理论基础。这是因为当事人在行为过程中会以自己的感受为基准,若感觉到公平或满足,则会遵守契约;若感觉到不公平或受侵犯,就不遵守契约,采取投机行为报复对方。因此,最优的契约是一种平衡,这种平衡不仅取决于契约在现实交易中的灵活性,更取决于双方当事人感知到的权利刚性(Hart和Moore,2008)。鉴于企业主和员工在信息、地位、利益等方面的不对称性,以及人的有限理性,契约理论特别是不完全契约理论更验证了在企业内部,员工与企业主之间契约的脆弱性,以及由于新创企业制度和文化的不完善,创业叛逃更容易发生。

心理契约理论主要讨论组织背景下,雇佣双方对责任和义务的理解和感知(Parhankangas和Landström,2004)。创业叛逃同样涉及组织背景下雇佣双方的关系。心理契约强调雇佣双方责任和义务的一致性(Yan等,2014),而创业叛逃研究员工叛逃的前因、过程、后果、预防等,均涉及雇主与雇员之间责任和义务的一致性。如果企业创始人和员工就一致性产生矛盾,进而导致叛逃行为的发生,则创始人会认为员工违约在前,受到伤害;而叛逃员工则会认为创始人违约在前,侵犯其应有权益,被迫“良禽择木而栖”。而心理契约中“未书面化、期望、内隐、理解、感知”等主观的心理因素会因双方信息不对称、表达方式、性格、地位等而难以达成一致(Malik等,2018),因此,心理契约的违背成了经常发生的事件。这种违背引发的不满,就可能导致离职、背叛、叛逃等行为的发生(Mose等,2017)。员工若从自身感觉出发感知雇主违约在先,就会采取相应的应对措施,选择违约(Malik等,2018)。如果员工掌握了一定的资源,在外部创业或打工时机成熟时,就会选择离职;如果员工个人的道德修养不够或诱惑太大,则会形成违情叛逃。现有研究已证实,在违背心理契约后,员工的反应有离职、降低职务内绩效、降低职务外绩效、反社会行为四种(Turnley和Feldman,1999)。正常的离职可理解为“逃”;降低职务内外绩效则表现为消极怠工;反社会行为有多种,包括与同行勾结泄露公司机密或自己创立同业公司,从而损害原公司利益的行为,这属于“叛”。当然,并不是所有员工在心理契约违背时都会采取敌对的应对方式。

(四)知识基础理论

新企业的存活和发展需要各种知识资源,如客户关系管理、对环境机会与威胁的识别和应对、企业运营和控制等(Jack和Anderson,2002;Cope,2005;Vliamos和Tzeremes,2012)。因此,可以用知识基础理论解释创业叛逃过程中的知识流失、知识保护等问题。知识基础理论认为,知识是一种有价值的、稀缺的、难以被竞争对手模仿的资源,企业竞争优势的获取和保持关键在于其掌握和管理知识的过程(Nonaka,1994)。在信息化时代的今天,知识资源对于创业企业的创建和发展显得尤为重要。知识资源的管理应该围绕知识创造、知识共享和知识保护三个方面展开(Alavi和Leidner,2001)。现有研究侧重于知识共享,强调知识共享与企业竞争优势与绩效之间的关系(Iyamah和Ohiorenoya,2015)。倘若企业内部存在“在岗叛逃”人员,知识在内部无限制的共享必定会造成知识资源的流失。

在知识保护方面,让有价值的知识资源处于安全状态是创造和维持竞争优势的关键(Ifinedo,2012)。人力资本稳定、知识螺旋可控、知识价值维护是知识保护的表现形式(Levy,2011;梁祺和苏涛永,2017),知识保护是企业实现战略目标的重要手段。现有的知识保护研究大多集中在联盟组织之间(邢子政,2008;Yang等,2014),鲜有研究探讨企业内部因员工叛逃导致的知识资源流失问题。知识流失可分为隐性知识流失和显性知识流失(Nonaka,1994),这些知识流失会造成各种负面影响,降低企业竞争优势(余光胜,2005)。基于“创业叛逃”视角,骨干员工不仅掌握了显性的知识、技能,也掌握了构成企业核心竞争优势的隐性知识,一旦创业叛逃行为发生,其危害将比主动离职更大(Ganco,2013)。因此,需要对员工的知识行为进行监控,以避免知识资源的泄露(Olander,2011)。然而,目前研究所指的监控行为大多指向企业外部,针对企业内部的潜在叛逃人员如何做到共享与保护的均衡,需要进一步研究。

综上所述,计划行为理论可在个人层面构建“创业叛逃”的理论基础;情感事件理论可用来解释因创始人的负面行为引起的“创业叛逃”行为,以及叛逃事件的发生对企业创始人的情感、态度和行为的影响;契约理论在组织层面构建了“创业叛逃”的理论基础;知识基础理论为“创业叛逃”提供了知识共享与保护等的分析框架,强调新企业中知识的重要性,是创始人和叛逃员工争夺的核心资产。因此,计划行为理论、情感事件理论、契约理论和知识基础理论共同构成了解释“创业叛逃”的理论基础。

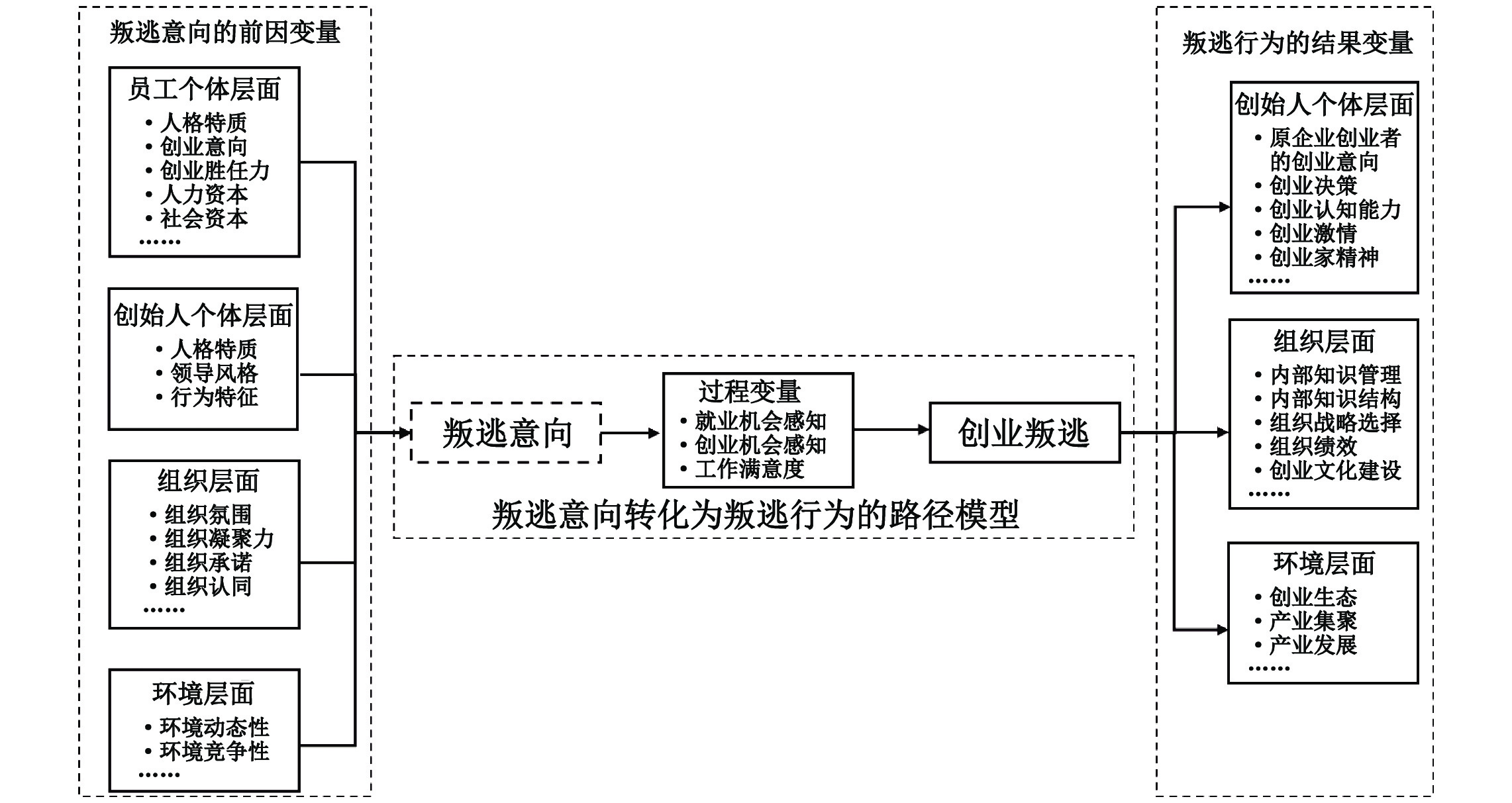

四、创业叛逃的前因、过程及作用结果在讨论“创业叛逃”的内涵、特征分类和构建解释“创业叛逃”概念的理论基础后,本文进一步从个体、组织、环境三个层面分析“创业叛逃”的前因、过程及作用结果,并构建“创业叛逃”研究的理论框架模型(如图3所示)。

|

| 图 3 “创业叛逃”研究的理论框架 |

(一)创业叛逃的前因变量

1. 员工个体层面

与创业特质研究理论类似,“创业叛逃”在员工个体层面的研究要回答“什么样的人容易叛逃?”这一问题(见图3)。作为“创业叛逃”活动的决策主体,员工的个人特征与“创业叛逃”密切相关。“创业叛逃”行为与员工的人格特征、薪酬水平、绩效水平、成就需求、自我效能、风险态度等因素相关,研究发现具有负向人格特征②、高薪酬、高绩效、强烈的成就需求、较高的自我效能和具有风险偏好的员工更容易形成“创业叛逃”倾向的主观态度,也更容易发生“创业叛逃”行为(Busenitz和Barney,1997;Carnahan等,2012;Campbell等,2012;Ganco等,2015;Forbes,2005;Davidsson,2015)。

根据计划行为理论可知,“创业叛逃”意向强的员工更容易发生叛逃行为。叛逃员工是否进行创业,与其创业意向密切相关。创业意向是创业行为的重要前置变量之一,可用于解释、预测创业行为发生的原因和概率(Krueger和Brazeal,1994;Krueger等,2000),是一种主观的、面向未来的计划,是一种不局限于当下资源对创业机会的探索过程(Shane和Venkataraman,2000;Shane,2012)。“创业叛逃”意向较强的员工会把企业的资源作为个人创业的资本,依托原企业搭建自己的关系网络,也会主动挖掘新技术中所蕴含的商业机会(Wang等,2013),从而更容易发生“创业叛逃”行为。

叛逃员工是选择同业打工叛逃或同业创业叛逃,与其创业胜任力和创业自我效能感有关。创业胜任力是创业者对自身创业能力的一种评估,即对创业机会的识别、预见和利用能力的判断(Chandler和Hanks,1994),由创业者的机会识别能力、社会资本、人力资本、自我效能感等组成,是进行创业活动所需要的一系列知识、技能和资源的集合(Loué和Baronet,2010)。已有研究表明,员工的人力资本、社会资本、创业意向、自我效能感等对其是否会开展创业活动有显著影响(Bhagavatula等,2010;Oyson III和Whittaker,2015;Piran等,2015)。创业胜任力是计划行为理论中知觉控制力的一种,能够显著预测创业行为的发生。在创业叛逃过程中,创业胜任力越强的员工,识别、利用机会的能力越强,当感知到本行业的创业机会时,越有能力开展同业创业叛逃;创业胜任力越弱的员工,即便感知到了本行业的创业机会,因其本身能力的缺陷,可能会利用其掌握的信息、资源泄露商业秘密或加入其他公司进行叛逃行为,以谋求更高的收益。

创业自我效能感是指个体能否使用所拥有的知识完成创业活动和任务的内在信念和信心程度(Chen等,1998;Ajzen,1991),其在创业的个人意向、决策过程和行为改变中起主导作用,是计划行为理论中解释创业者意愿和创业行为的重要预测因素(Barbosa等,2007;Wilson等,2007;Townsend等,2010)。创业自我效能感强的个体在创业过程中会投入更多的时间、精力、资本,具有更强的抗挫折能力,与创业可行程度、创业绩效显著正相关(Bradley和Roberts,2004;Wiklund等,2009;Khedhaouria等,2015;Miao等,2017)。

创业者识别和开发创业机会,需要资源的配合和支持,开展创业活动需要处理好创业者、创业机会、资源三者之间的匹配关系(Timmons和Spinelli,1999)。员工实施同业“创业叛逃”活动时,同样需要资源的配合与支持。当员工资源贫乏时,如自身缺乏创业资金,或无法筹集到足够的启动资金,员工就无法开展同业创业活动,此时创业叛逃就缺乏资源基础。除了资金资源之外,先前经验和个人认知能力也与创业叛逃有密切关系。创业者的先前经验,作为一种重要的认知资源,对新创企业的成长发挥着不可忽视的作用(Davidsson和Honig,2003;Davidsson,2015)。已有研究表明,创业者的认知结构受到其行业经验和知识的影响,具有丰富的行业经验和完善的知识结构的个体对行业信息的价值性、前瞻性、重要性有更准确的判断(Bhagavatula等,2010)。根据知识基础理论,员工掌握的原公司的相关知识、技能、公司秘密也属于其知识资本,对其后续的个人创业而言也属于先验经验的一种。一旦员工叛逃,那么企业的知识资源会形成非正常溢出,造成公司损失。所以,拥有行业先验经验或掌握公司内部知识越丰富的员工,越容易产生同业打工叛逃或同业创业叛逃行为(Wang等,2013)。创业者在识别、评价和开发创业机会的过程中,需要收集、分析信息,并基于创业知识结构加工处理和表征解读信息,根据创业活动的进展和环境的变化做出动态调整,这种能力称为创业认知能力(胡望斌等,2019)。Bonesso等(2018)认为能力可分为情感、社交、认知三个维度,对创业意向都有显著正向影响。创业认知能力越强的员工,其创业意向越大,开展同业创业叛逃可能性也越高。创业认知能力和先验经验同属于员工人力资本范畴,因此,员工的人力资本也是影响创业叛逃的前置变量。

个体资本是个人或组织拥有的各类资源的集合,与普遍意义上的关系网络相关,可分为文化资本、经济资本和社会资本三种形式(Bourdieu,1980)。社会资本对新企业的创建和成长起到了重要的促进作用,其有助于创业机会的识别和创业资源的整合(张玉利等,2008),保证了创业过程的顺利实施(Piran等,2015),并提供了与外界进行信息交流的渠道和大量的实用资源(De Caroli和Saparito,2006),与创业绩效显著相关(Stam等,2014)。拥有较多社会资本的员工,其创业难度会越低,创业绩效会越好,其叛逃的可能性相比于资源匮乏的员工而言会越大。因此,员工的社会资本也是影响创业叛逃的前置变量。

2. 创始人的个人层面

创业叛逃在创始人层面的研究旨在回答“什么样的老板容易让员工叛逃?”这一问题。现有研究发现,创业者的性格特征、辱虐式管理、不公正对待、无礼行为与员工对公司的敌意行为具有较高的相关性(Weiss和Cropanzano,1996;刘嫦娥等,2017;陈云和杜鹏程,2020)。其中,辱虐式管理是指下属感知到领导的敌意言语和非言语行为(Tepper,2000),会对员工的心理、行为、绩效和组织发展产生负面影响(申传刚等,2020;严瑜和赵颖,2020)。根据情感事件理论,员工在遭受辱虐式管理时会表现出消极情绪,引发情绪低落和抑郁等心理问题,从而加剧了员工的离职意向(Raza等,2017),在严重情况下会产生攻击、报复组织等行为(Richman和Leary,2009;Mackey等,2017)。其中,员工在岗期间的泄密“资敌”行为,同业就业叛逃的“投敌”行为,或者同业创业叛逃展开竞争的“自立”行为,均可视为对组织报复的表现。辱虐式管理会造成员工心理资源的枯竭(李育辉等,2016),会破坏员工与组织之间心理契约的一致性,也会负向影响员工对叛逃等的主观态度,进而引发矛盾和争议,甚至促进叛逃行为的发生。

3. 组织层面

创业叛逃在组织层面的研究旨在回答“什么样的组织氛围会滋生员工叛逃的想法?”这一问题。组织公平氛围在提升员工与组织之间、员工与员工之间的信任和认同中发挥着重要的作用,可有效减缓员工的工作压力和冲突,被认为是企业的一种无形资产(Roberson和Colquitt,2005)。开放和包容的环境有利于企业和员工形成高效的工作绩效体系,提高员工的留职意愿(Griffin,2010),产生更多有益的组织公民行为。而积极的组织公民行为特征包括员工忠诚、组织服从和组织参与(Walumbwa等,2010),是一种非强制、自发的行为,能够在整体上提升组织绩效(Eatough等,2011)。忠诚的员工情感上与组织密切结合,充满组织认同感,认为组织利益高于个人利益,自愿持续为组织奉献和付出(Hart和Thompson,2007),这种发自内心的、长期的、有奉献精神的员工其叛逃的可能性较低。因此,良好的组织氛围及组织公民行为会显著提升员工忠诚度,进而降低员工叛逃倾向。

组织凝聚力是组织成员为了追求共同目标而团结一致、协调各自力量的一种动态过程(Hartnell等,2011),能够缓和组织成员之间的冲突和摩擦。合理的工作报酬和公平的工作环境,有助于组织凝聚力的形成(刘雪梅和赵修文,2013)。在组织凝聚力较强的企业中,成员之间的认同和信任度较高,关系融洽,这有利于提高员工技能和工作协同程度,同时便于整合资源、降低成本,员工的集体离职意愿较低(Ensley等,2002;Ton和Huckman,2008)。相应地,离职意愿越低,员工越容易在企业内感觉到认同感,叛逃倾向就越低。因此,组织凝聚力与员工叛逃意愿负相关。

组织承诺是指员工随着其对组织投入的单方面增加而产生一种心甘情愿为组织工作的心理现象,会随着时间、精力的投入而增强(Yahaya和Ebrahim,2016)。组织承诺是员工对组织的一种情感、态度或取向,承诺的结果是持续为组织效力并拒绝其他的选择(Joo和Park,2010),情感承诺、持续承诺及规范承诺是组织承诺的三个主要因素(Meyer等,1993)。Agarwal等(2007)等人认为鉴于员工担心离开组织不但会失去现有的薪资福利,同时其掌握的技术资源也会失去价值,因此,会选择留在组织继续服务。已有文献也得出组织承诺与员工情感、留职意愿和工作态度存在高度的相关性(Tschopp等,2014;Zopiatis等,2014;Yahaya和Ebrahim,2016),而员工背叛或者叛逃也和这三个因素有关。因此,组织承诺契合度越高,员工叛逃意愿就越低。

组织认同概念源于社会认同理论,指个体对于其组织成员身份的认可并从属于组织的感知(Mael和Ashforth,1992)。员工的组织认同会提高组织公民行为水平(Matta等,2015)、工作满意度(Karanika-Murray等,2015)和工作幸福感(Astakhova和Porter,2015),同时也会增强员工对工作意义(Hatch等,2015)和工作投入(Gozukara和Simsek,2015)的认知。因此,组织认同度越高,员工越认可其组织成员的身份,其叛逃倾向就越低。

综上,从心理契约理论出发,组织氛围、组织凝聚力、组织承诺、组织认同度均会从组织层面对员工心理造成一定的影响;创造良好的团队氛围,塑造支持性的互动环境,均可促进员工正念的产生(诸彦含等,2020),从而降低员工的创业叛逃意向。从计划行为理论视角出发,上述组织层面的变量可以加深领导与员工之间的沟通与互动,产生对员工价值观更深层次的影响,亦加强对员工主观规范的影响。

4. 环境层面

创业叛逃在环境层面的研究旨在回答“什么样的外部环境会催生或抑制员工叛逃行为?”这一问题。企业是一个开放的系统,需要依赖于外部环境的权变因素(Liu等,2011),以便能及时地调整企业战略、组织架构、薪酬待遇、企业文化和技术等要素,而这些要素的变化会对员工的地位感知、薪酬福利、工作岗位造成一定影响,进而影响其期望、满意度、忠诚度、组织公民行为等因素,从而影响叛逃倾向。在同业创业叛逃行为中,员工作为一个潜在创业者,会面临“继续打工”或者“叛逃创业”的选择。新创企业的创业者面对动态变化的商业环境,需要具备一定的适应能力和超前感知能力,以便迅速做出决策。Wales等(2011)认为,创业者对不确定性环境理解和应对的能力通常决定了企业的成功或失败。所以,叛逃进行同业创业的员工会受到产业环境的影响。

环境竞争性一直被认为是影响组织管理行为的重要前置变量,它主要指竞争领域与竞争对手数量的同质性程度。同质性程度越高,竞争越激烈,产品利润率越低,新创企业生存就面临巨大的压力,员工叛逃开展创业活动的成功率就越低。因此,环境竞争性与员工叛逃倾向负相关。环境动态性是指环境的不确定程度和环境变化的速度(Liang和Picken,2010),主要表现在原料供应、产品需求、顾客需求和技术变化等方面(Jansen等,2006)。当外部环境动荡时,叛逃创业的风险会增大,这是因为叛逃员工所积累的技术、渠道、客户、先验经验等资源的价值,会随着环境的变化而改变;此外,当外部环境处于高度不确定性时,新企业可能会承受更大的环境风险,新企业“小而弱”“新而弱”的特点决定其抵抗环境不确定性的能力较差,因此,外部环境的动态性和竞争性影响潜在创业叛逃者的决策行为,进而对创业叛逃产生影响。

(二)创业叛逃的过程变量

计划行为理论认为,行为意愿是解释行为的最合适的预测变量(Ajzen,1991)。然而员工有了叛逃意愿未必会转化为叛逃行为,其是否能够真正转化,不仅需要外部环境提供相应的机会,更需要自己对机会的感知。创业机会感知是创业者或潜在创业者依据自己的认知和掌握的技能、资金等关键资源对可能带来盈利的商业机会进行的主观判断,是影响创业意向的重要因素(Vidal-Suñé和López-Panisello,2013)。员工有创业意向,未必会转化为创业行为,需要对机会的感知和把握,创业本质上是基于创业机会的追求、识别与利用的过程(Shane和Venkataraman,2000;Shane,2012),潜在创业者对创业机会的感知越多,其创业活动发生的可能性越大(Krueger等,2000)。员工离职后是否进行同业创业,与其感知到所在行业的机会相关,即叛逃员工基于其掌握的知识、技术、人脉、渠道等资源禀赋的累积,可以跨越所在行业的准入门槛,感知行业利润越高,或者感知经济有所好转,抑或是对于自己的新创企业预期利润较好,就可能进行同业创业叛逃。因此,创业机会感知可以作为员工是否叛逃创业的过程变量之一,即员工感知到的创业机会越强,其叛逃意向越容易转化为实际的叛逃行为。

感知外在工作机会是指员工依据其本身的技能、知识、资历等情况和劳动力市场的供需情况,对自己在本地劳动力市场能否找到与现有工作相当或者更好工作的一种主观判断。员工感知外在工作机会与离职率、离职倾向呈正相关关系(Gerhart,1990)。组织平衡理论认为,员工面临着组织内外的各种“诱因”,只有在内部“诱因”大于外部“诱因”时,员工才会安心留在组织内部工作(Malbašić等,2015)。因此,我们认为感知外在工作机会与同业打工叛逃倾向正相关,即感知外在工作机会越大,员工进行同业打工叛逃的可能性越大。此外,为了统一变量名称,与创业机会感知相对应,将感知外在工作机会称为工作机会感知,并将创业机会感知和工作机会感知统称为机会感知。所以,员工就业机会感知与叛逃倾向正相关。即感知机会越强,叛逃倾向或叛逃意向就越强。

叛逃意向能否转化为实际的叛逃行为,与员工工作满意度有关。工作满意度,是指员工对工作环境因素的主观感受。员工满意程度取决于他们感知到来自组织的价值回报与自身期望比值的高低,这些回报由薪酬、晋升、前途、认可、工作意义等组成,如果回报大于或等于期望,则满意度高;反之,则满意度低(Hackman和Oldham,1980)。满意度高低代表员工对失去现有工作的机会成本,在叛逃意向转为叛逃行为的决策过程中,员工会对现有工作的机会成本与外部创业机会感知或外部就业机会感知进行对比,并做出相应的决策。因此,员工工作满意度越高其发生实质叛逃的可能性就越低。

(三)创业叛逃的作用后果

1. 个体层面

情感事件理论将工作事件分为负面事件和振奋事件两类。前者会妨碍工作目标的实现,并与负面情绪有关(Weiss和Cropanzano,1996)。叛逃事件的发生对于企业创始人而言,属于典型的负面事件,其不仅会对企业创始人的信心、精神和心理造成一定的打击,也会影响创业者反思,并对企业的各方面制度、文化造成影响。创业者对创业环境和创业成功的认知越正向、积极,创业意向就越强烈(Liñán等,2011)。创业叛逃作为企业成长过程中的重大事件,恶性叛逃事件的发生会影响创业环境,影响创业者对创业环境和创业风险的认知,进而对创业者的创业意向造成影响;在创业过程中,面对环境的不确定性,创业者需要不断收集、分析和处理各种信息,并设计不同的应对方案。创业决策就是从若干备选方案中进行抉择的过程,叛逃员工带走的技术、知识等资源,会增强竞争对手的实力,造成创业环境的变化,这些必然会对原企业创业者的创业决策产生影响;创业认知能力是指与创业活动相关的能力、技巧、知识、态度和规范,各构成要素相互作用、相互影响,随着个体创业经历的不断丰富,最终形成一个有机结合的心智模式。胡望斌等(2019)认为创业认知能力在个体层面会影响创业意向、创业决策、创业风险感知、创业者成长。而创业认知能力是在创业过程中逐步成熟的,创业叛逃会促使原企业创始人反思,影响创始人的创业认知能力。

创业激情是创业者在开展创业活动中的一种积极情绪体验(Cardon等,2009),具备积极创业激情的创业者能够感染投资者,更易获得资金支持(Cardon等,2009;Mitteness等,2012);感染员工,促进员工增加工作投入,提高工作绩效(Cardon等,2009)。创业激情是创业者的核心特征之一,不仅是一种积极的情感因素,更是创业者前进的力量来源(邓舒婷等,2020),对创业决策有重要的影响(Drnovsek等,2016)。叛逃事件的产生会让企业创始人产生负面情绪(Weiss和Cropanzano,1996)。创业过程中的负面情绪具备更强的破坏力,会引起更为复杂的信息加工过程(左玉涵和谢小云,2017)。因此,新企业中的创业叛逃事件发生,会给企业创始人的情绪产生一定的影响,进而影响到创业激情。

企业家精神又称创业精神,是有眼光、有能力、敢冒险的创业者具备的一种创新精神或首创精神,包括冒险、创新和超前行动三个维度(Morris等,1994),与企业的成长和绩效显著正相关(杨东和李垣,2008),是企业竞争力的核心表现,是创业的根本力量和核心驱动力。创业精神受损,则会对企业的成长、绩效以及核心竞争力产生较大的负面影响。创业公司创始人如果面临核心员工叛逃,除了损失知识、资源,以及面临更加恶化的竞争环境外,更重要的是因遭受背叛而产生的沮丧感、挫败感(Jain,2016)。这种沮丧和挫败感会给创始人的心理资本造成损失,从而影响创始人的创业精神(张宏如等,2018)。

2. 组织层面

在组织层面,创业叛逃也会引发原企业知识管理的变革。知识基础理论是本文构成创业叛逃的基础理论之一,可用来解释创业公司因员工叛逃而造成的知识非正常溢出。知识管理是知识创造、共享和利用的过程(赵静杰等,2020)。其中,知识共享对知识的生长、跃迁有促进作用,并且有利于企业内部协同创新效应的产生,对创新绩效有正面影响(张玉明等,2019)。在叛逃背景下,因为公司内部可能存在潜在的叛逃者,所以在企业内部过度的知识共享行为会加速企业知识的流失。与知识共享概念相对的是知识隐藏,指员工在面临同事的知识请求时故意隐瞒或掩饰的行为(Connelly等,2012),其负向影响员工的创新能力,不利于个体地位和组织创新绩效的提升。而叛逃事件的发生,企业会在一定程度上对内部知识共享行为进行限制,加大知识管理力度,可能从公司层面进行刻意的知识隐藏。这种有意的知识隐藏属于知识操纵的一种行为,知识操纵指员工为了某种特定动机在提供信息、知识时,有时坦诚、有时掩盖,导致信息和知识人为的传播失真(Bettis-Outland,1999)。叛逃事件发生后,企业为了知识的安全,会刻意地进行知识操纵,这也有利于创新资源在流动过程中的保护,构成以操纵者为核心的知识网络(Erdem和Mustafa,2009)。企业根据组织目标策略性对知识进行有效的管理,并依据外部情境调整知识管理策略(Empson,2001)。所以,叛逃事件的发生,可促进企业采用柔性的策略性知识共享行为,让知识管理行为更为“理性”。

此外,创业叛逃事件的发生在客观上会对企业的竞争战略造成一定影响。因为相对于现有竞争对手而言,潜在竞争对手的识别难度较大,一旦潜在竞争对手出现,往往会采用新的技术和模式,对企业构成巨大的威胁(Cai等,2017)。而员工创业叛逃建立新的公司,其在资源、模式、技术等方面均与原企业趋同,且能成为原企业较强的竞争对手,成为潜在竞争对手的新来源(Wezel等,2006);即发生同业打工叛逃行为,亦会带走原公司的知识等资源,削弱原公司的竞争优势,并提高现有竞争对手的实力,形成新的竞争格局。

3. 环境层面

在环境层面,无论是进行同业打工叛逃还是同业创业叛逃都会加速知识、技术的扩散,引起同类竞争,使环境的竞争程度变强。创业叛逃的发生会引起同类企业数量增多,导致各企业技术趋向一致,从而削弱了原企业的相对竞争优势,加剧了市场的竞争强度,严重情况下会造成企业倒闭或者被恶意收购等悲剧的发生。当存在恶意竞争时,也易造成创业环境的内卷化,进而影响整个行业的创业生态。

此外,就地开展的同业打工叛逃或同业创业叛逃都会造成本地同类企业的聚集,进而形成产业。同一产业内部的企业聚集有利于知识、技术、信息、供应链等在企业间的共享、溢出与重组,专业化分工带来更多的合作机会,从而提高该地区企业的生产效率。产品或服务相近性产生的竞争压力也可推动创新活动的开展,来自不同领域的知识和技能的融合,可以促使新业务的形成,进而提高该地区企业的竞争力和创新力(Porter,1998),有效地促进产业发展。

Görg和Greenaway(2004)指出,产业内部企业能以产品为媒介,通过“逆向工程”或“学习模仿”等方式获得凝结在产品内的知识和技术,加速产业内的技术扩散,进而导致整个产业的技术水平提升。产业内部除以产品为媒介的技术溢出外,产业层面的创业叛逃也属于产业内部“学习模仿”的一种,对于产业技术水平发展具有促进作用。从技术溢出层面来看,创业叛逃作为技术溢出的新途径,会加快产业集聚形成的速度,并保持持续的创新活力。例如Saxenian(1994)的研究指出,掌握一定知识的技术人员在企业之间的高流动率是硅谷保持创新活力和快速发展的重要原因。从创业知识角度看,创业知识分为识别和利用创业机会的知识、克服新进入缺陷的知识(Politis,2005),而员工叛逃会带走创业知识,属于创业知识溢出的新途径。知识溢出还有助于产业集群的创新和演化升级(王飞绒等,2015),而产业集群内知识或技术的溢出和科技创新成果的扩散亦会对经济增长产生正向影响(杨浩昌等,2018)。因此,创业叛逃是知识或技术溢出的一种新途径,会促进产业的发展和经济增长。

以上勾勒了“创业叛逃”研究的理论框架:主要涵盖三个部分,即“叛逃”意向的前因变量、“叛逃”意向转化为“叛逃”行为的路径以及“叛逃”行为的结果变量。其中,对“叛逃”意向前因变量的挖掘是研究“创业叛逃”行为的基础,“叛逃”行为的路径模型是研究“创业叛逃”行为的核心,“叛逃”行为的结果变量研究是“创业叛逃”概念的本质体现。清楚地认识理论框架中这三部分的作用,对厘清后续研究具有重要的现实意义。

五、研究结论和未来研究展望(一)研究结论

与“离职创业”和“衍生创业”不同,“创业叛逃”是基于新创企业创始人视角的概念,其本质是一种对原创企业造成损害的“背叛”行为。“创业叛逃”研究也聚焦于该视角,探讨“创业叛逃”行为对原企业及创始人的影响。为了系统地阐述“创业叛逃”概念,本文通过文献梳理和概念对比,厘清了“创业叛逃”的内涵和特征类别;采用逻辑推导,构建了解释“创业叛逃”概念的理论基础和“创业叛逃”研究的理论框架;围绕“创业叛逃”前因变量、过程变量和结果变量对“创业叛逃”动机、机会分析、去向选择以及破坏性等问题进行分析。主要研究发现是:第一,以往的研究将“创业叛逃”现象归入创业团队分裂范畴,并与“衍生创业”“离职创业”现象混淆。第二,将“创业叛逃”识别为:在创业公司创始人眼中,员工因违反心理或法律契约,在岗期间或者离岗后创立同业公司或加入同业公司,利用其在原公司掌握的各种资源展开竞争,并给原公司带来损失的行为。第三,从契约、去向、时间和数量等维度将“创业叛逃”划分为八种行为特征;第四,“创业叛逃”研究的独特性主要体现在对创始人个体层面的前因变量和作用结果变量的挖掘上;“叛逃”意向转化为“叛逃”行为的路径模型,是研究“创业叛逃”行为的核心内容,是连接“叛逃”意向的前因变量和“叛逃”行为的结果变量的桥梁。

(二)未来研究展望

本文的研究灵感主要来源于真实的实践案例,在企业调研和文献分析的基础上,本文初步构建了“创业叛逃”概念。鉴于作者观察视角和理论凝练水平,这一新概念难免带有一定的主观推断色彩,概念的客观性需要长期的研究积累达成最后的共识。因此,本文的主要目的是吁请更多学者重视这一现象,共同推进“创业叛逃”的相关研究。为了更好地实现上述目标,本文以图3的框架为基础,构建了一个“创业叛逃”的未来研究框架(见图4)。从图4中可见,“创业叛逃”的未来研究可以从基础研究、中介机制和调节机制三个层面展开。其中,基础层面的内容是开展所有层面研究的前提条件;中介机制层面的内容是“创业叛逃”现象研究的核心内容,也是图3的基本框架;调节机制层面的内容是“创业叛逃”研究的拓展。

|

| 图 4 “创业叛逃”未来潜在的研究框架 |

在基础研究层面:第一,需要开展“创业叛逃”的维度挖掘和量表开发研究。维度解析是定义一个概念的重要内容,开发“创业叛逃”的测量量表,也是实证研究“创业叛逃”现象的基础。目前,作者仅基于前期调研和现有文献,构建了员工“创业叛逃”意向度和“创业叛逃”受损度两个核心维度;前者关注创业公司内部员工层面潜在的叛逃意向,相关研究有助于公司提前采取预防措施;后者旨在测量叛逃事件带给创始人的心理或财务损失,进而度量叛逃事件对创始人创业激情、创业精神等的影响。这两个维度并不适用于所有企业类型,也缺乏必要的实证检验和理论基础。因此,在后续的研究中,可以通过文献研究、深度访谈、案例研究等一系列质性研究方法来构建“创业叛逃”测量的题项库;经探索性因子分析,纯化并保留可靠性高的测项;通过验证性因子分析建立信度、效度均高的量表,从而形成成熟的“创业叛逃”测量量表。

第二,需要深入探讨“创业叛逃”决策的动态过程。“创业叛逃”决策是一个由若干个不同阶段决策构成的动态演化过程,分阶段考察各环节的作用机理和影响因素,有助于理解“创业叛逃”的本质,从而帮助企业创始人在实践中解决“创业叛逃”问题;将影响因素与决策过程研究相结合,有利于探讨各因素在决策过程中的顺序及重要性。首先,“创业叛逃”动机的形成受认知偏差和战略选择的影响,认知偏差是指员工对自我能力的评估,而战略选择表现为员工受到外部环境影响后所采取的行动。其次,仅有创业叛逃动机是不够的,叛逃行为的产生还需要对创业叛逃机会的评估,可行性和盈利性则是叛逃者对机会感知的评估。最后,叛逃者还需要选择创业叛逃类型。上述三个阶段存在动态匹配关系,缺一不可。

在中介机制层面:第一,需要重点关注“创业叛逃”意向的研究和行为结果的研究。在创业叛逃意向的前因变量分析中,需重点关注企业创始人个体层面的因素,如领导风格、创始人的人格特质和行为特征。因为创业叛逃的核心是“叛逃”,而“叛逃”又是从创始人层面定义的,因此,围绕企业创始人个体层面展开研究体现了“创业叛逃”现象的独特性。而从员工个体层面讨论“创业叛逃”意向与“离职创业”“衍生创业”的研究具有高度雷同性,这一部分内容的研究成熟度较高。从组织层面和环境层面同样存在与既有研究高度重合的风险。在创业叛逃行为结果的研究中,需要重点关注“创业叛逃”行为对创始人个体层面和组织层面的影响,目前这两部分内容的研究成熟度较弱,具有较大的研究潜力。而“创业叛逃”作用于环境层面的结果效应,与离职创业导致的环境层面的结果效应具有较高的重合性,相关研究也较为成熟。

第二,“叛逃”意向转为“叛逃”行为的路径模型是连接“创业叛逃”意向前因变量与“创业叛逃”行为结果变量的桥梁;因此,需深度挖掘路径模型中的过程变量。目前可以发现的过程变量有机会感知和工作满意度,其中,机会感知包括就业机会感知和创业机会感知。需要说明的是,在过程变量的挖掘中,需要先厘清基础层面中的“创业叛逃”决策过程分析,再根据分析的结果提炼所需的过程变量。

第三,需要深入开展“创业叛逃”案例研究和具体的实证分析。本文提出的“创业叛逃”概念是基于真实案例事件撰写的,提出的研究框架涵盖了“创业叛逃”的前因变量、过程变量以及结果效应,但仅停留在理论层面,理论模型还需要得到实证检验的证实。因此,在“创业叛逃”的维度挖掘和量表开发的基础上,未来研究应该关注实证分析的开展,进一步挖掘“创业叛逃”行为对企业内部知识结构、绩效、战略方案选择以及创业者情绪、心理和行为等结果变量的影响路径。此外,对“创业叛逃”理论的检验应该采用质性研究方法,尤其是案例研究。在实践界,“创业叛逃”事件时有发生,但对其的学术研究仍处于起步阶段,其内涵和外延尚未得到广泛认可。对于“创业叛逃”事件,主流学者将其视为衍生创业、离职创业和创业团队分裂的范畴进行研究,得出的管理启示难以抑制叛逃事件频发。在这一情况下,案例研究方法有助于进一步分析“创业叛逃”事件发生的内因和源头,研究结论更能起到对症下药的功效。

在调节机制层面:需要深入研究“创业叛逃”的情景因素,开展不同行业、不同区域和不同文化的对比研究,扩宽“创业叛逃”的研究边界。“创业叛逃”有别于一般的“衍生创业”“离职创业”活动,带有一定的“主观色彩”,“叛逃”的定义也是以公司创始人的利益是否受损为前提条件;因此,未来研究有必要深入比较和挖掘员工“创业叛逃”的决策过程及其情景因素的特殊性。随着中国本土管理思想的兴起,中国情景下的“创业叛逃”研究需要挖掘具有中国文化特色的情景因素。其中,圈子文化是最具有中国特色的社会文化,其对“创业叛逃”的影响也具有重要现实意义。此外,不同行业、不同文化可能存在不同的命题。例如,企业对专利保护和商业机密的重视程度、国家和地区对违反专利和违反《同业竞争》等法规的惩罚程度,都会对“创业叛逃”的法律惩罚和机会成本产生影响;企业的技术复杂度、行业的进入门槛等因素也会对“创业叛逃”的难度和结果预期产生影响。因此,未来可以跨行业、跨地区、跨文化比较研究“创业叛逃”的情景因素。

① 员工与企业的契约包括但不限于《劳动合同》《员工手册》《岗位职责说明书》《保密协议》等公司相关制度,也包括离职后的《同业竞争限制》《保密协议》《知识产权保护法》等员工与企业认同或具有法律保障和行业普遍接受的相关法规、合同。

② 在叛逃人员的负向人格特质方面,本文引入了马基雅维利主义(machiavellianism)。马基雅维利主义是由16世纪政治理论家尼科洛·马基雅维利提出,首现于其著作《君主论》一书。马基雅维利主义,后来逐步演变成了自私自利、极端以自我为中心的代名词。现有研究已经证实,马基雅维利主义倾向越高的个体为了达到自己的目标越容易进行违规操作(高中华和赵晨,2014)。

| [1] | Agarwal R, Campbell B A, Franco A M, et al. What do I take with me? The mediating effect of spin-out team size and tenure on the founder–firm performance relationship[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(3): 1060–1087. |

| [2] | Belschak F D, Muhammad R S, Den Hartog D N. Birds of a feather can butt heads: When Machiavellian employees work with Machiavellian leaders[J]. Journal of Business Ethics, 2018, 151(3): 613–626. |

| [3] | Bonesso S, Gerli F, Pizzi C, et al. Students’ entrepreneurial intentions: The role of prior learning experiences and emotional, social, and cognitive competencies[J]. Journal of Small Business Management, 2018, 56(S1): 215–242. |

| [4] | Cai L, Chen B, Chen J Y, et al. Dysfunctional competition & innovation strategy of new ventures as they mature[J]. Journal of Business Research, 2017, 78: 111–118. |

| [5] | Davidsson P, Recker J, von Briel F. External enablement of new venture creation: A framework[J]. Academy of Management Perspectives, 2020, 34(3): 311–332. |

| [6] | Dorner M, Fryges H, Schopen K. Wages in high-tech start-ups—Do academic spin-offs pay a wage premium?[J]. Research Policy, 2017, 46(1): 1–18. |

| [7] | Drnovsek M, Cardon M S, Patel P C. Direct and indirect effects of passion on growing technology ventures[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2016, 10(2): 194–213. |

| [8] | Furlan A, Grandinetti R. Spinoffs and their endowments: Beyond knowledge inheritance theory[J]. Journal of Intellectual Capital, 2016, 17(3): 570–589. |

| [9] | Gimenez-Fernandez E M, Sandulli F D, Bogers M. Unpacking liabilities of newness and smallness in innovative start-ups: Investigating the differences in innovation performance between new and older small firms[J]. Research Policy, 2020, 49(10): 104049. |

| [10] | Hampel C E, Tracey P, Weber K. The art of the pivot: How new ventures manage identification relationships with stakeholders as they change direction[J]. Academy of Management Journal, 2020, 63(2): 440–471. |

| [11] | Jain P. Discussion Support Paper: Elangovan A R & Shapiro D L (1998) Betrayal of Trust in Organisations[J]. Academy of Management Review, 2016(23): 547–566. |

| [12] | Lazar M, Miron-Spektor E, Agarwal R, et al. Entrepreneurial team formation[J]. Academy of Management Annals, 2020, 14(1): 29–59. |

| [13] | Mackey J D, Frieder R E, Brees J R, et al. Abusive supervision: A meta-analysis and empirical review[J]. Journal of Management, 2017, 43(6): 1940–1965. |

| [14] | Malik M S, Sattar S, Yaqub R M S. Mediating role of psychological contract breach between workplace bullying, organizational commitment & employee turnover intentions[J]. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 2018, 12(3): 935–952. |

| [15] | Mathieu C, Fabi B, Lacoursière R, et al. The role of supervisory behavior, job satisfaction and organizational commitment on employee turnover[J]. Journal of Management & Organization, 2016, 22(1): 113–129. |

| [16] | Miao C, Qian S S, Ma D L. The relationship between entrepreneurial self-efficacy and firm performance: A meta-analysis of main and moderator effects[J]. Journal of Small Business Management, 2017, 55(1): 87–107. |

| [17] | Moser K J, Tumasjan A, Welpe I M. Small but attractive: Dimensions of new venture employer attractiveness and the moderating role of applicants’ entrepreneurial behaviors[J]. Journal of Business Venturing, 2017, 32(5): 588–610. |

| [18] | Raffiee J, Byun H. Revisiting the portability of performance paradox: Employee mobility and the utilization of human and social capital resources[J]. Academy of Management Journal, 2020, 63(1): 34–63. |

| [19] | Raza S, Azeem M, Humayon A A. The impact of pay satisfaction, job stress, and abusive supervision on turnover intention among banking employees[J]. Sarhad Journal of Management Sciences, 2017, 3(2): 272–284. |

| [20] | Ritala P, Husted K, Olander H, et al. External knowledge sharing and radical innovation: The downsides of uncontrolled openness[J]. Journal of Knowledge Management, 2018, 22(5): 1104–1123. |

| [21] | Wang H L, Zhao S, Chen G L. Firm-specific knowledge assets and employment arrangements: Evidence from CEO compensation design and CEO dismissal[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(9): 1875–1894. |

| [22] | Yahaya R, Ebrahim F. Leadership styles and organizational commitment: Literature review[J]. Journal of Management Development, 2016, 35(2): 190–216. |