2021第43卷第6期

21世纪以来,科技的快速更迭不断压缩社会需求的变化周期,巨大的市场空间成为创业的有利契机。数字化信息与通信技术的发展为信息传播提供了强大动能,企业获得的基础信息和资源趋于同质化,但同质性资源已无法满足企业发展的多样化资源需求,成为创业成功的屏障。如何帮助企业突破资源瓶颈,成为创业领域研究的一个焦点问题。创业网络正是新企业获取异质性资源和信息的重要抓手,Watson(2007)指出,网络关系为中小企业(SME)的创业者提供了把所需资源由“外部”转变为企业内部资源的渠道,创业者和创业企业必须广泛地利用创业网络获取必要的资源和信息,以弥补资金、经验和信息非常有限的劣势(蔡莉等,2010),降低创业失败的风险、提高成功的几率。创业网络可以给创业者带来情感支持,为创业活动提供资源获取和交换的重要渠道(杜运周和刘运莲,2012),增加新企业获取信息和资源的可能性(Batjargal等,2013;王海花等,2019),提高组织的管理合法性(Guo等,2014),促进竞争优势的建立,积极影响创业进程,提升新企业绩效。

虽然学者大多认同“创业网络积极影响新企业绩效”的观点(Stam和Elfring,2008;Gronum等,2012;Chen等,2017),但通过文献回顾发现,部分研究对此有不同的结论,对二者间作用关系持不同观点。如Qian和Kemelgor(2013)研究发现创业网络与新企业绩效间存在正U形关系;Semrau和Werner(2012)的结论与上述研究结论正相反;尹苗苗等(2015)认为在不考虑外界环境的情况下,政府关系和商业关系对新企业成长的影响呈倒U形;Arregle等(2015)表明在创业者的情感支持网络中,家族关系的比例与新企业成长之间呈倒U形关系,而在商业资源网络中,家族关系的比例与新企业成长之间呈正U形关系。同时,不同研究对创业网络的维度界定也不尽相同,如创业网络包括个人网络和组织网络(Bruyat和Julien,2000)、正式网络和非正式网络(杨隽萍等,2013;冯梓洋等,2014)。此外,还有学者从结构特征的视角展开研究(Witt,2004;Tan等,2015)。通过阅读梳理,我们认为造成现有研究结论存在一定分歧的主要原因在于:(1)研究视角和研究设计等存在差异,如变量选择、维度划分、研究侧重等;(2)研究样本不同,创业网络除了受新企业自身情况影响,还受文化背景、经济环境等因素影响,不同国家和区域的研究样本可能会导致不一致的研究结论。

上述研究结果表明,关于创业网络对新企业绩效影响的不同研究结论间存在差异,研究结论因受研究设计、研究情境等的限制而缺乏普适性。创业网络能否帮助新企业提升绩效?创业网络与新企业绩效间作用关系受哪些边界条件影响?诸如此类问题,学界和业界一直在寻求答案。

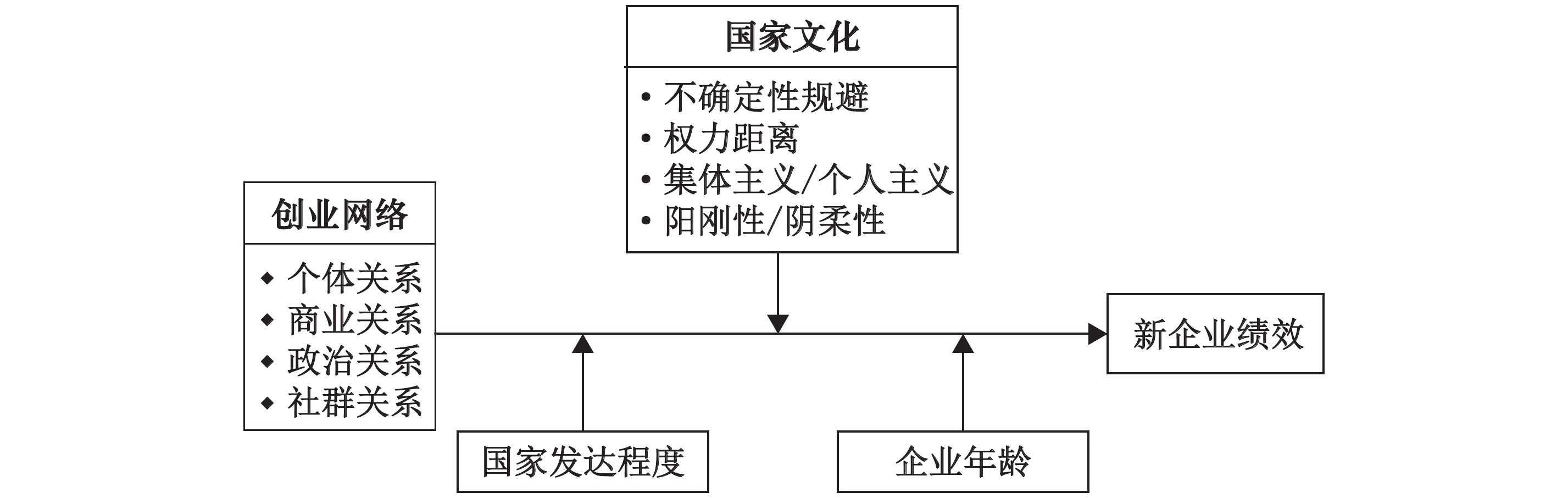

本文尝试运用元分析回应上述问题。首先,元分析是一种基于证据的方法,通过修正人工统计误差,对现有实证研究成果进行综合再分析,可以对创业网络与新企业绩效相关关系的强度和方向做出更准确的总体评估,从而解决文献中实证结果模糊或相互矛盾的问题。其次,问题的影响因素通常是盘根错节的,根据权变理论,企业在构建创业网络之前必须仔细对组织和环境进行调研,以确保创业网络的积极作用(Li,2005),避免沉没成本。元分析为我们提供了一种基于现有实证结果和二手数据库共同探索情境因素等调节变量的工具,为国家文化和国家发达程度等类似变量的维度测量和对主效应作用关系的评估提供了强有力的依据,提高了研究结果的说服力。最后,元分析不仅是对变量关系平均效应值的简单统计,其重要性更多地在于能够探究和揭示影响主效应的边界条件,通过样本差异发现情境因素、组织因素等调节变量,更全面地解答创业网络对新企业绩效的影响及适用范围。基于研究设计差异和权变理论,本文将通过元分析方法验证一些潜在的调节效应,进一步解释不同研究间存在差异的原因。研究内容具体包括:(1)将创业网络划分为个体关系、商业关系、政治关系、社群关系四种类型,在此基础上深度剖析创业网络对新企业绩效的影响,并建立创业网络与新企业绩效之间的主效应关系;(2)探究创业网络与新企业绩效间关系的边界条件和适用范围。首先,从不确定性规避、权力距离、集体主义/个人主义、阳刚性/阴柔性四个维度,分别提出不同国家文化情境下创业网络与新企业绩效间的关系假设;其次,建立国家发达程度对创业网络与新企业绩效间关系的调节效应;最后,建立企业年龄对创业网络与新企业绩效间关系的调节效应。

相比于以往研究,本文的研究贡献主要在于:(1)通过元分析方法克服了以往单项研究因研究设计、样本选取、评价侧重等差异导致的研究误差,基于67篇实证文章的综合分析检验,首次全面评估了创业网络对新企业绩效的影响,回答了本文的核心问题:“创业网络是否能促进新企业绩效提升”,获得了相对综合、可靠和科学的一般性结论。(2)基于权变理论,探究了国家文化、国家发达程度、企业年龄三个潜在调节变量对主效应的影响,在详细解读创业网络对新企业绩效影响的同时,揭示了环境因素和组织特征的权变作用,丰富和细化了创业网络发挥效能的边界条件。(3)研究结果进一步表明,创业网络效能的发挥与新企业的发展年限和经济、文化背景有关,为未来相关研究提供了新思路。例如,可以通过纵向数据或案例跟踪研究,从动态角度研究创业网络对不同阶段企业绩效的影响。也可以深入分析在不同国家经济体制下创业网络的独特性及其对新企业绩效的影响。

二、理论回顾及研究假设近年来,学者们一直认为,创业网络对于创业成功至关重要(Semrau和Werner,2014)。通过梳理创业网络相关研究发现,现有研究多聚焦于创业网络对绩效的影响,但研究结论并不一致。因此,本文将通过元分析技术深入探究创业网络与新企业绩效之间的关系,力求得到一个更加科学、可靠的结果。首先,建立创业网络与新企业绩效之间的主效应关系;其次,以国家文化、国家发达程度和企业年龄作为调节变量,探究创业网络发挥作用 的边界条件。

(一)创业网络(entrepreneurial network)

经济网络理论认为,当一个个体或机构与其他个人或企业、大学、政府等组织之间建立信息交流、关系交换的联系,且这种联系不止一个时,就可称之为网络(Witt,2004)。关系网络能够为新企业提供获取市场、信息、技术和其他资源的机会,促进新企业生存和成长,因此创业网络愈加重要(Staniulienė,2011)。创业网络是指创业者或创业企业与其他个人或组织建立的与创业活动有关的各种关系网络的集合(单标安等,2015;尹苗苗等,2015),是创业者的个人网络与创业企业的组织网络的统称(蔡莉和单标安,2010)。现有研究主要从两个方面对创业网络展开研究,一方面是研究创业网络的结构和关系特性,包括网络规模、关系强度、关系密度、结构洞等;另一方面是将创业网络根据一定视角进行类型划分,如根据关系强度可分为强关系和弱关系(Jenssen和Koenig,2002;Bastian和Zali,2016)、根据参与主体的类型可分为创业者的个人网络和创业企业的组织网络(Bruyat和Julien,2000)或正式网络和非正式网络(冯梓洋等,2014;王海花等,2019)。其中,由于创业网络中的实体种类较多,组织的类型、在关系中所处的地位、参与的阶段、所起的作用都有差异,因此不同学者又将组织网络进一步细化。杜运周和刘运莲(2012)从政治网络、投资者网络、顾客关系网络三个角度对网络进行分析,单标安等(2015)和尹苗苗等(2015)认为组织网络包括商业关系和政治关系两类,Chen等(2015b)认为组织网络还包括社群关系。

基于以下考虑,本文以参与创业网络的主体类型为依据对创业网络进行维度划分。首先,创业网络对绩效的影响机制是以创业网络为媒介、以创业者或创业企业为核心进行多主体互动,各种信息和资源在互动中流动,各主体按需获取资源进行价值创造,并对新企业绩效产生促进作用的过程。基于网络参与主体类型划分创业网络,能够帮助企业明确创业网络中各节点对企业发展的效用,以便企业按照发展需求对创业网络进行动态调整,充分发挥创业网络的最大化效用,这对于新企业具有重要指导意义。其次,随着全球经济一体化程度不断加深,全球市场逐步形成,在互联网等数字化信息通信技术的加持下,基于产业链、价值链、供应链的创业网络正在建立并广泛融合(谭力文和丁靖坤,2014),其范围更是拓展到全球,新企业的创业网络变得越来越复杂,如何在复杂多变的竞合共存系统中处理好与其他主体节点之间的关系,成为新企业战略思考的重点。

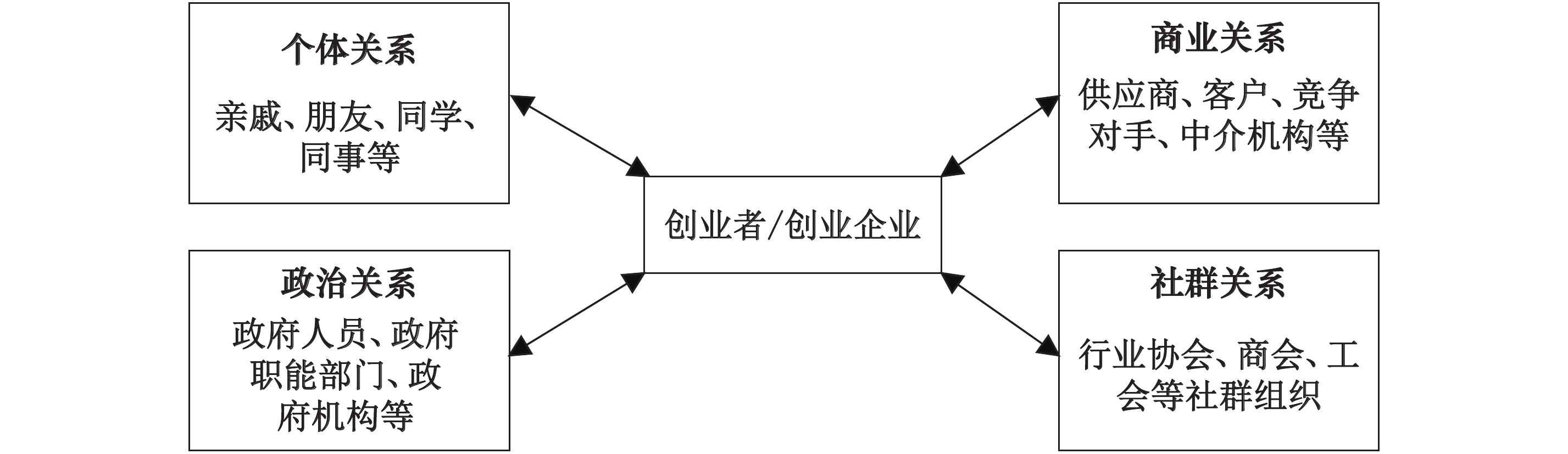

综合以上分析及现有研究,为全面细化参与创业网络的主体类型并进行科学归类,本文最终将创业网络划分为四个维度,分别是个体关系、商业关系、政治关系和社群关系。首先,从创业者和创业企业的视角,将创业网络分为创业者的个人网络和创业企业的组织网络。其次,从网络参与主体类型的视角,将组织网络进一步划分为商业关系、政治关系和社群关系。创业网络各类型参与主体的节点构成如图1所示。

|

| 图 1 创业网络中参与主体的节点构成 |

个体关系(personal ties)是指基于信任和沟通建立的创业者个人网络,由创业者较亲密的个人关系构成,包括亲戚、朋友、同学、同事等,是一种建立成本较低,但关系较强的网络(Watson,2007)。个体关系构成了创业网络的基础关系(Li和Liu,2010),是其他关系网络的来源之一。创业者在孕育和创建新企业的过程中,会从个体关系中得到不同的支持与帮助(Greve和Salaff,2003),如资金、情感支持等。

商业关系(business ties)是指新企业在商业交易活动中与其他参与者以正式或非正式方式建立的关系(Li,2005),如供应商、客户、竞争对手、中介机构、科研院所等(Boso等,2013)。商业关系是企业获取关键市场信息、专业咨询服务、前沿技术等资源的关键渠道(Anderson等,2010;Boso等,2013;冯梓洋等,2014;尹苗苗等,2015)。

政治关系(political ties)是指新企业与有政府背景的人员或工商、税务等政府机构之间建立的关系(Li,2005),是典型的正式网络(Peng和Luo,2000;杜运周和刘运莲,2012)。政府在经济活动中起着重要的指导和监督作用,与政府保持良好的政治关系,能够帮助新企业树立良好声誉(安舜禹等,2014)、提高组织合法性(Guo等,2014)、突破制度壁垒、降低由市场体制不完善和制度环境不稳定导致的风险、获取土地等稀缺资源(杜运周和刘运莲,2012;冯梓洋等,2014;尹苗苗等,2015)。

社群关系(community ties)是指新企业与行业协会、商会、工会等社群性组织建立的关系,它为信息交换和知识传播提供了渠道(Chen等,2015b)。社群关系在已有研究中并不多见,其作为创业网络的一个维度,通常会被囊括在商业关系中进行研究,然而,社群关系对于创业的作用不容小觑。社群关系为新企业提供分享知识、交换信息和资源的机会,有助于降低交易成本、提高对不熟悉市场的适应能力(Boso等,2013),并能够为新企业创新提供创意人才储备(Chen等,2015b)。通过社群关系新企业可以有效获取创业成功的经验或者失败的教训(冯梓洋等,2014),为创业活动提供新思路。

(二)创业网络与新企业绩效的关系

创业之路布满荆棘,在创业活动呈井喷式增长的当下,创业失败时常发生,如何在竞争中生存?如何提高新企业的能力及价值?诸如此类的问题使创业者和创业团队绞尽脑汁。创业网络无疑为举步维艰的新企业提供了有效的解决之道。一方面,创业网络可以为创业者提供强大的情感支持,以提高其创业的动力和风险承担能力,这是新企业在血雨腥风的竞争中安身立命的“第一课”。另一方面,创业“胚胎”在“孕育—萌芽—结果”的过程中,需要信息的滋养。如在孕育期,创业者需要搜集相关行业及未来发展空间等信息;在新企业创立阶段,需要获取相关政策法规、创业服务等信息;在发展阶段,需要不断从外界获取市场、顾客反馈、竞争对手等信息。信息对于企业决策至关重要,而信息的获取通常需要耗费大量成本(Watson,2007),创业网络是新企业以低成本、高效率获取信息的重要渠道。随着业界“垂直跨界”现象的出现,共生共荣、相互依赖、协同发展的“无边界产业生态圈”成为理想的发展模式,创业网络是新企业超越企业边界搭建外部关系和纽带的重要抓手,新企业通过创业网络与外部主体互动,获取外部知识和信息等关键资源(Baker等,2016),经过资源整合配置和组织学习,将获得的新知识与企业现有知识相结合,创新性地识别和利用机会,提高竞争优势和新企业绩效。

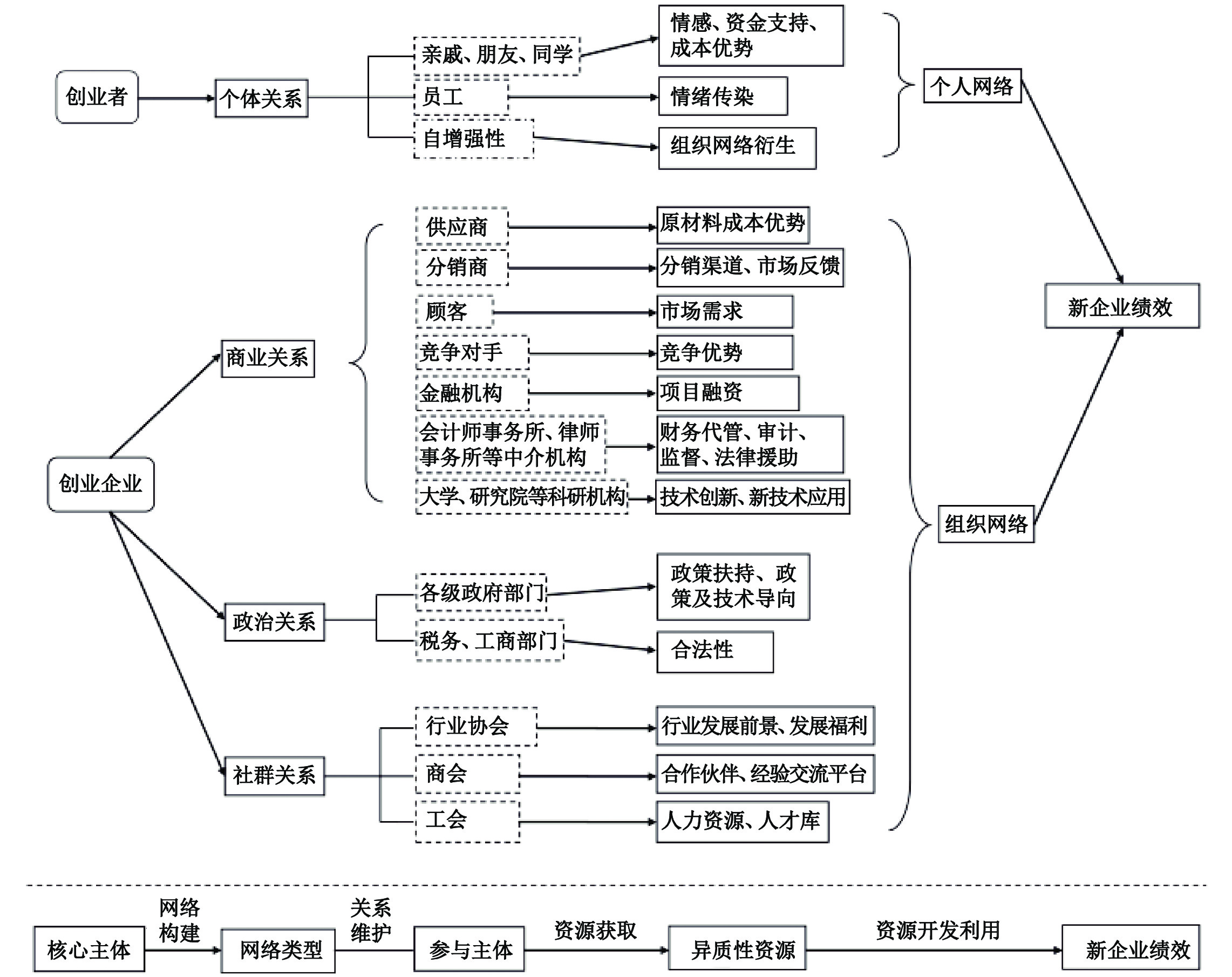

创业者的个体关系能够提升新企业绩效。首先,个体关系主要表现为创业者与网络成员之间的友谊或亲属关系,它使创业者能够以明显的成本优势获取资源,即使创业者并未付出较大努力去寻求交易机会,他们的个体关系也会为新企业提供所需的信息和资源(Evers和O’Gorman,2011)。其次,个体关系有利于创业者和员工之间的情感传递,实现创业者到员工的情绪传染(朱秀梅等,2019)。在创业过程中,创业者的情绪会影响新企业员工的工作热情,由于市场不确定性等不稳定因素的存在导致创建和早期成长阶段困难重重,创业者及创业团队的信心和决心至关重要,个体关系带来的极大情感支持和精神鼓励能够提高创业自信。再次,个体关系具有自增强性,随着创业活动的推进,个体关系会逐渐衍生出其他组织网络,带动新企业成长。同时,组织网络多表现为正式网络,成员间具有明确的责任和权力,关系的建立是基于对商业交往、组织合法性、企业资质的认同,并受法律和制度的约束,个体关系的嵌入能极大地增强组织网络成员间的了解和信任,增强成员间互动,促进对组织网络的有效利用(冯梓洋等,2014),进而提升新企业绩效。

新企业的商业关系能够提升其绩效。随着创业活动的深入,新企业逐渐建立各种关系,形成组织关系网络,基于商业往来建立的商业关系是其中的关键,是成员间信息传递和资源扩散的渠道(Chen等,2015a)。De Carolis等(2009)指出,为了生存,新企业必须建立创业网络,网络有助于获取关键资源。商业关系中的主体即为企业的重要资源,如供应商、分销商、客户、金融机构等。商业关系的主体不同,其作用亦存在差异:与供应商的良好关系有利于新企业获取质优价廉的原材料;与分销商的良好关系有助于新企业加快商品流动,了解产品的销售情况;与顾客之间的密切关系有助于及时获取市场反馈,促进产品、技术、服务创新,以更好地满足和创造顾客需求;与金融机构的良好关系能够使企业保持资产及负债的合理比例,减少项目融资的困难;与竞争对手建立竞合关系能够做到知己知彼、百战不殆,获取有利竞争态势;与科研院所的商业关系可以帮助新企业占领技术领先地位。对于资源相对贫乏的新企业来说,利用商业关系,能够获取各种异质性资源,建立有效的商业合作关系,承受来自大公司的竞争压力(Gronum等,2012),促进新企业成长和实现利润目标。综合以上分析,商业网络是新企业参与产业价值链的重要途径,创业企业通过商业关系整合来自于产业生态中多主体的资源完成价值创造,对新企业绩效具有积极作用。

新企业的政治关系能够提升其绩效。新企业创立要面临组织合法性不足的问题,新企业可以通过搭建政治关系借助网络节点的合法性溢出提升其组织合法性(杜运周和刘运莲,2012),进而改善新企业绩效(Guo等,2014)。同时,新企业所处环境的制度完善情况及经济稳定情况对创业活动有很大影响,建立良好的政治关系能够更好地应对这些问题。第一,减轻制度不完善带来的不利影响,帮助企业抓住制度改革所带来的机遇。第二,帮助企业更好地理解相关的政策法规,为它们提供规避规则的杠杆,避免大量的官僚成本,通过获得优质资源,提升新企业绩效(Yu等,2017)。第三,及时获取土地、资金等政策扶持及创业服务信息,了解政府的创新扶持项目,为创新研发提供新思路。最后,由于政府权力部门控制着主要的市场机会,政治关系可以帮助企业及时抓住市场机会,同时良好的政治关系又是新企业信誉的证明与保障,也有助于获得更多的商业合作机会,从而提高新企业绩效。

新企业的社群关系能够提升其绩效。所谓社群,指实际的地理区域或在某区域内存在的社会关系。社群关系是新企业与行业协会等社群性组织之间的关系,能够为企业间分享成功经验、失败教训等提供渠道,是了解行业发展情况、促进企业创新改革、结识合作伙伴、招揽人才的一种关系网络。通过社群关系可以收获专业知识、经营智慧、市场信息和创新性思维,使新企业在共享集体资源的过程中,快速适应不熟悉的市场环境(Boso等,2013),促进产品的联合创新(Manolova等,2010)。同时,加入商业协会对于获取商业机会、检验商业想法可行性和获取资源具有深刻意义(Chen和Wang,2008),能帮助新企业建立竞争优势。

综合上述分析,创业网络能够促进新企业绩效提升,个体关系、商业关系、政治关系和社群关系对新企业绩效的影响路径存在差异(具体影响路径如图2所示),因此,提出以下假设:

|

| 图 2 创业网络对新企业绩效的影响路径 |

H1:创业网络能够促进新企业绩效提升。

(三)国家文化的调节作用

文化深深植根于经济活动中(Fredin和Jogmark,2017),社会网络方法促进了一般社会结构和过程的跨文化研究(Greve和Salaff,2003),管理学领域的跨文化研究表明,不同的国家或地域文化会影响企业的行为和结果,当管理杠杆与国家文化相适应时,这些杠杆对预期结果的影响会增强(Lachman等,1994;Newman和Nollen,1996)。在企业行为与国家文化的内在要求一致的情况下,组织会获得文化支持并采取相应行动,更有利于实现组织目标。Hofstede(1983,1984)的跨文化理论提供了国家文化维度,用以考察国家文化的差异,包括不确定性规避、权力距离、集体主义/个人主义、阳刚性/阴柔性四个维度。本文基于此探究国家文化差异对创业网络与新企业绩效关系的调节作用。

不确定性规避表示一个社会在受到不确定事件或非常规情境的威胁时试图避免它们的程度。在高不确定性规避文化的社会中,人们更加注重稳定性和可预测性,倾向于保持严格的信仰和行为准则(Hofstede,1984),以及时规避风险。在不确定性规避程度高的国家,为了减少风险和不确定性,企业可能会支持成立产业联盟来游说政府(McGrath和O’Toole,2014)。在这种文化下,创业网络对新企业绩效的影响能够得到有效发挥,新企业倾向于借助创业网络获得外部资源,提高本企业识别、重组和利用这些资源的能力(Stam和Elfring,2008),通过预测市场,提高产品或服务的市场接受度,保证商业活动的稳定,以达到规避风险的目的。相反,不确定性规避水平低的社会则保持一种相对宽松的氛围,更容易接受风险,对未知表现出乐观的态度,创业网络的作用也就随之降低。因此,提出以下假设:

H2a:不确定性规避程度能够强化创业网络对新企业绩效的影响,即不确定性规避程度越高,创业网络对新企业绩效的提升作用越显著。

权力距离指一个社会对于机构或组织中权力分配不均衡的可接受程度。权力距离对于一个国家或地区的创业程度具有负向影响(Klyver和Foley,2012)。在高权力距离文化下,权力分布极不均衡,等级分明。低权力距离文化下,权力分布相对均衡,灵活性更高。从市场角度来看,高权力距离更像是垄断市场,在这种文化下,企业之间的交流较少,且不能进行有效沟通,信息和资源在不同社会群体中分布不均,不利于识别创业机会。相反,合作和依赖在权力距离较低的环境中普遍存在,有利于创业网络中各成员之间的沟通与交流、分工与协作,通过影响沟通模式,形成产业集聚或产业集群,促进创业网络向新企业绩效转化。同时,低权力距离文化下的创业网络更有可能整合来自不同社会阶层的联系,从而增加创业网络的价值(Shu等,2018)。因此,提出以下假设:

H2b:权力距离会减弱创业网络对新企业绩效的影响,即权力距离越高,创业网络对新企业绩效的提升作用越低。

集体主义/个人主义用来衡量一个社会更关注于集体利益还是个人利益,体现了一个社会中人际关系的相互依赖程度。集体主义文化的价值体现在群体取向、“我们”意识、群体内外范畴化、关系本位的身份认同、对关系的情感依赖、对稳定关系的心理需求等方面(Batjargal等,2009)。创业网络本身就是基于人与人、人与组织、组织与组织之间的关系建立起来的,受集体主义文化的熏陶,网络中各成员间更倾向于相互帮助扶持,能有效调动资源,实现利益共同增长。而个人主义文化下,可能存在更多自私自利企业,成员间更倾向于个人利益的实现(Chand和Ghorbani,2011),为避免竞争地位受到冲击而拒绝分享关键性信息与资源,从而阻碍创业网络向绩效转化。所以,集体主义文化更有利于新企业从创业网络中获取资源,并转化为组织绩效。因此,提出以下假设:

H2c:集体主义文化能够强化创业网络对新企业绩效的影响,即与个人主义相比,集体主义文化下,创业网络对新企业绩效的提升作用更显著。

阳刚性/阴柔性表示一个社会是更关注男性品质(如竞争、挑战、成就等),还是更关注女性品质(如依赖、关系等)(Hofstede,1984)。在阳刚性社会中,个人以任务为导向,用正式的规则和程序来避免群体冲突、混乱、冗余和重叠的权威。相反,在阴柔性社会中,人们扮演着更为重要的角色,其特征是更大的信任、沟通、合作、团队精神以及低冲突的网络方式(McGrath和O’Toole,2014)。由于更开放的交流结构,通过创业网络实现信息共享在阴柔性社会中可能更为普遍,这更有助于提升企业绩效,因为具有合作思维的社会更有可能通过合作实现“双赢”。因此,提出以下假设:

H2d:阴柔性文化能够强化创业网络对新企业绩效的影响,即与阳刚性相比,阴柔性文化下,创业网络对新企业绩效的提升作用更显著。

(四)国家发达程度的调节作用

从资源视角来看,发达国家的经济资源相对丰富,市场机制和市场体系更完善,金融市场发展成熟。与发达国家不同,新兴经济体的市场机制和市场支持机构往往不发达或执行不力,因此新企业更倾向于求助创业网络(Li,2005)。制度环境的不完善,更有助于企业受益于独特的网络关系,尤其表现在政治关系上(Sigmund等,2015)。从机会视角来看,与产业结构、国际经济结构相对成熟稳定、整体经济增长放缓(Chand和Ghorbani,2011)的发达国家相比,发展中国家企业的发展存在更多的可能性,在转型经济时期迅速变化的体制环境下,创业机会产生的可能性更高(Guo等,2014),改变现有的产业政策或者建立新的政策框架都可能创造新的商业机会,创业活动也因此涌现。同时,与处于经济成熟的发达国家相比,转型经济下的创业者更注重通过创业网络降低风险(冯梓洋等,2014)。因此,与发达国家相比,在发展中国家,创业网络对新企业绩效的作用更为重要。因此,提出以下假设:

H3:国家发达程度会减弱创业网络对新企业绩效的影响,即与发达国家相比,在发展中国家,创业网络对新企业绩效的提升作用更显著。

(五)企业年龄的调节作用

根据企业生命周期理论,企业需要经历初建期、成长期、成熟期及衰退期。在创业领域学者们通常将创业活动分为初创阶段(1—3.5年)和早期成长阶段(8年以内)。随着创业阶段的不同,企业建立的网络关系会发生系统变化(Greve和Salaff,2003)。一家新企业从无到有再到逐渐达成组织目标,实现的是从0到1、从1到N的突破。建立创业网络也是一样,随着创业活动的进行,新企业的创业网络由最初的少数个体关系和组织关系逐渐扩大,形成一张巨大的网。创业网络的扩张,为新企业带来越来越多的信息资源,新企业得到的异质性资源越多,绩效提升得也越快,即随着企业发展,创业网络对新企业绩效的作用不断增强(蔡莉和单标安,2010)。因此,本文认为,企业年龄在创业网络与新企业绩效的关系中起调节作用。为此,我们将基于现有的实证研究结果来验证企业年龄对主效应的影响,并提出以下假设:

H4:随着企业年龄的增长,创业网络对新企业绩效的促进作用增强。

根据以上研究假设,我们建立了本文的理论研究模型(如图3所示)。

三、研究方法(一)文献检索

本文的文献检索范围包括中文文献和英文文献。文献的检索方式是以EBSCO、ProQuest、Wiley Online Library、Elsevier Science Direct等外文数据库以及CNKI等中文数据库为数据来源的电子检索方式:(1)检索题名、关键词或摘要中包含“entrepreneurial network”“entrepreneurial ties”“创业网络”等词语,或者“entrepreneurial”“new venture”“start-up”“新企业”等词语或替代性词语与“networks”“ties”“关系网络”等词语或替代性词语的相关词语组合的文献。(2)为防止重要文献遗漏,定向检索了管理学相关领域重点刊物中的相关文献,如Entrepreneurship Theory & Practice(ETP)、Academy of Management Journal(AMJ)、Journal of Business Venturing(JBV)、Strategic Management Journal(SMJ)等外文期刊和《管理世界》《南开管理评论》《科学学研究》等中文期刊。(3)阅读所选文献的参考文献,找出遗漏的有关文献并检索,作为补充。

|

| 图 3 理论模型 |

(二)文献筛选

由于元分析对文献的要求较高,结合研究主题及分析方法的要求,最终确定本文的文献筛选标准如下:(1)文章类型是实证研究;(2)研究包括创业网络或创业网络某几个维度与企业绩效之间多个研究变量关系中的至少一个,且对变量关系的相关系数或通过推导可转换的其他数据指标进行了明确报告;(3)如果发现以同一研究样本进行实证研究的多篇文献或不同研究样本之间存在交叉,则作为一项研究进行分析。按照上述筛选标准,本文经过检索、泛读筛选、细化筛选过程,最终获得符合研究要求的实证文章67篇(2002—2019年),其中外文文献44篇,中文文献23篇(汇总见表1)。

| 发表年份 | 文章数量 | 相关研究 |

| 2002—2007 | 6 | Jenssen和Koenig,2002;Wilson和Appiah-Kubi,2002;Butler等,2003;Li,2005;Batjargal,2006;Watson,2007 |

| 2008 | 3 | Chen和Wang,2008;Stam和Elfring;Wu等,2008 |

| 2009 | 4 | 罗志恒等,2009;杨俊等,2009;De Carolis等,2009;Ge等,2009 |

| 2010 | 6 | 蔡莉和单标安,2010;蔡莉等,2010;朱秀梅等,2010;朱秀梅和费宇鹏,2010;Manolova等,2010;Tolstoy,2010 |

| 2012 | 4 | 杜运周和刘运莲,2012;Gronum等,2012;Semrau和Sigmund,2012;Semrau和Werner,2012. |

| 2013 | 4 | 杨隽萍等,2013;Batjargal等,2013;Boso等,2013;Qian和Kemelgor,2013 |

| 2014 | 8 | 安舜禹等,2014;冯梓洋等,2014;韩贝,2014;Guo等,2014;Semrau和Werner,2014;Sullivan和Ford,2014;Xiao和Fan,2014;Yu等,2014. |

| 2015 | 15 | 陈熹等,2015;韩炜和杨婉毓,2015;彭伟和符正平,2015;单标安等,2015;陶文庆和鲍盛祥,2015;尹苗苗等,2015;Arregle等,2015;Chen等,2015;Chen等,2015;Fernández-Pérez等,2015;Li等,2015;Sigmund等,2015;Tan等,2015;Wang和Chen,2015;Yang和Zhang,2015 |

| 2016 | 8 | 陈寒松和陈金香,2016;刘学元等,2016;龙静,2016;郑山水,2016;Baker等,2016;Bastian和Zali,2016;Chin等,2016;Yeniaras和Unver,2016 |

| 2017 | 2 | 彭学兵等,2017;Chen等,2017 |

| 2018 | 5 | Acosta等,2018;Shu等,2018;Soetanto等,2018;Srećković,2018;Yoon等,2018 |

| 2019 | 2 | 王海花等,2019;Sajilan和Tehseen,2019 |

| 资料来源:作者根据相关文献整理。 | ||

(三)文献编码

本研究的编码数据包括研究特征和效应值两部分。研究特征是指与样本选取、研究设计等有关的内容,编码条目包括作者、发表年份、研究对象、样本量、变量测量等。效应值是指以两变量间相关系数为主的一些统计数据,编码条目主要包括两两变量之间的相关系数。编码过程中,在处理效应值时,若文献当中对创业网络分不同维度,则进行多次编码。纳入元分析的主要文章的部分编码结果如表2所示。

| 作者 | 发表年份 | 研究对象 | 样本量 | 创业网络测量维度 | 相关系数 |

| 尹苗苗,李秉泽,杨隽萍 | 2015 | 中国新企业(长春、广州、北京、沈阳、福州) | 441 | 政治关系、商业关系 | 0.386、0.331 |

| Chen,Chang,Lee | 2015 | 台湾创业企业 | 293 | 个体关系、商业关系、政治关系、社群关系 | 0.17、0.24、 0.05、0.01 |

| Li,Zubiwlqui,O’Connor | 2015 | 澳大利亚企业 | 264 | 商业关系、政治关系、社群关系 | 0.34、0.551、 0.227 |

| Boso,Story,Cadogan | 2013 | 加纳创业企业 | 203 | 社会关系、商业关系 | 0.285、0.185 |

| Yeniaras和Unver | 2016 | 土耳其中小企业 | 344 | 商业关系 | 0.535 |

| Sullivan和Ford | 2013 | 美国企业的早期发展阶段 | 174 | 个体关系 | 0.325 |

| Tolstoy | 2010 | 瑞典中小企业 | 188 | 商业关系 | 0.3 |

| 资料来源:作者根据相关文献整理。 | |||||

(四)元分析过程

本研究通过数据计算并使用软件stata 15.1对所提取的元分析数据进行综合分析,以得到更准确、有效的检验结果。

1. 采用Fisher的

| $ Z=0.5\ln\left[\frac{1+r}{1-r}\right] $ | (1) |

2. 对

| $ \overline{Z}=\frac{\sum ({n}_{i}-3){Z}_{i}}{\sum ({n}_{i}-3)} $ | (2) |

其中,标准误

3. 将结果按照如下公式重新换算回相关系数

| $ \overline{r}=\frac{{e}^{2\overline{Z}}-1}{{e}^{2\overline{Z}}+1} $ | (3) |

| $ 4.\;{\text{计算}}95\%{\text{的置信区间}}:( \overline{r}-1.96/\sqrt{\sum \left({n}_{i}-3\right)}, \overline{r}+1.96/\sqrt{\sum \left({n}_{i}-3\right)} )\quad\quad\quad $ | (4) |

5. 利用失安全系数评估出版偏差。失安全系数

| $ N=k\left(\frac{\overline{r}}{{r}_{c}}-1\right) $ | (5) |

其中,

6. 效应值异质性检验。效应值检验是进行元分析不可缺少的一步,也是确定采用何种模型进行分析的重要依据。在文献效应值数据异质性水平显著的情况下,一般采用随机效应模型,否则采用固定效应模型。本文分别采用固定效应模型和随机效应模型对各变量之间的效应值进行检验,具体结果如表3所示。

| 检验关系 | 模型 | 效应值 | 95%CI | Z值 | Q值 | d.f. | |

| 下限 | 上限 | ||||||

| 创业网络-NVP | 固定效应 | 0.354 | 0.344 | 0.365 | 65.64*** | 704.10*** | 66 |

| 随机效应 | 0.344 | 0.305 | 0.384 | 17.04*** | 704.10*** | ||

| 注:*表示P<0.05;**表示P<0.01;***表示P<0.001。NVP:新企业绩效。 | |||||||

从表3可以看出,对于变量间关系的效应值检验,无论是采用固定效应模型,还是随机效应模型,其Z值和Q值的显著性水平都小于0.001。也就是说,效应值异质性检验结果非常显著。因此,在本文的分析中,我们将采用随机效应模型。

四、研究结果及分析(一)主效应检验结果

按照元分析过程对数据进行分析,首先对主效应进行检验,得出结果如表4所示。表4报告了整体创业网络及不同类型创业网络与新企业绩效之间关系的效应值数量、累计总样本数、修正加权平均效应值、95%置信区间以及失安全系数。首先,各变量间关系对应检验结果的95%置信区间都在0水平线右侧(即95%CI下限大于0),这表明获得的所有效应值均具有良好的可信度。其次,最小的失安全系数为82,远大于对应的实证研究数量36,同时其他失安全系数也远大于对应的实证研究数。因此认为,本文所有的检验结果都是强健的。

| 关系变量 | 效应值数 | 样本数 | 修正—加权平均r | 95%CI | 失安全系数 | |

| 下限 | 上限 | |||||

| 创业网络-NVP | 71 | 34530 | 0.340 | 0.330 | 0.351 | 171 |

| PT-NVP | 36 | 25634 | 0.327 | 0.314 | 0.339 | 82 |

| BT-NVP | 49 | 30406 | 0.350 | 0.339 | 0.361 | 122 |

| GT-NVP | 38 | 21336 | 0.353 | 0.339 | 0.366 | 96 |

| CT-NVP | 36 | 25565 | 0.338 | 0.325 | 0.350 | 86 |

| 注:PT:个体关系;BT:商业关系;GT:政治关系;CT:社群关系;NVP:新企业绩效。 | ||||||

在主效应检验中,首先探究了整体创业网络对新企业绩效的影响,创业网络对新企业绩效的修正加权平均相关系数为0.340,说明创业网络整体上能够促进新企业绩效提升,假设H1成立。其次,考虑到创业网络包括个体关系、商业关系、政治关系和社群关系四个子维度,表4还报告了不同类型创业网络对新企业绩效的效应值,进一步细化检验了创业网络四种类型与新企业绩效之间的关系。结果显示,个体关系、商业关系、政治关系和社群关系与新企业绩效间的平均效应值依次为0.327、0.350、0.353、0.338,这说明不同类型创业网络均对新企业绩效有提升作用,其中政治关系的相关系数最高(r=0.353),个体关系最低(r=0.327),这表明不同类型创业网络对新企业绩效的影响存在差异。

(二)调节效应检验结果

本文提出了国家文化、国家发达程度和企业年龄三个潜在调节变量,我们分别按照各调节变量对符合条件的实证研究进行重新编码,使用stata15.1对其调节作用进行检验,具体分析如下:

1. 国家文化的调节作用

根据Hofstede(1984)的跨文化理论,将国家文化划分为不确定性规避、权力距离、集体主义/个人主义和阳刚性/阴柔性四个维度,结合全球国家社会文化数据汇总二手数据库中不同国家的国家文化维度得分,依据所属国家对研究样本进行编码并进行回归分析,检验了四个国家文化维度对创业网络与新企业绩效之间关系的调节作用,整体检验结果显著(F值为13.14,P<0.01),说明国家文化能够显著影响创业网络对新企业绩效的提升作用,结果如表5所示。其中,不确定性规避的回归系数显著为正(Coef.=0.488,P<0.01),进一步验证了不确定性规避程度越高,创业网络对新企业绩效的积极影响越显著,假设H2a成立;权力距离的回归系数为负(Coef.=−0.209,P<0.05),这说明权力距离越高,创业网络对新企业绩效的积极影响作用越低,假设H2b成立;相比于个人主义,集体主义文化下创业网络对新企业绩效的积极影响更显著(Coef.=0.227,P<0.01),假设H2c成立;相比于阴柔性文化,阳刚性文化下创业网络对新企业绩效的积极影响更显著(Coef.=0.624,P<0.01),结论与假设H2d相反,假设H2d未得到支持。

| 变量 | Coef. | SE | 95%CI | |

| 下限 | 上限 | |||

| 不确定性规避 | 0.488** | 0.125 | 0.194 | 0.783 |

| 权力距离 | −0.209* | 0.084 | −0.409 | −0.010 |

| 集体主义 | 0.227** | 0.039 | 0.134 | 0.320 |

| 阳刚性 | 0.624** | 0.167 | 0.228 | 1.020 |

| 模型整体检验F | 13.14** | |||

| 注:*表示P<0.05;**表示P<0.01;***表示P<0.001。 | ||||

2. 国家发达程度的调节作用

在剔除了5篇未明显报告样本所处国家或样本来自于多个国家的文章之后,共获得62个效应值,我们按照国家发达程度将其编码为发展中国家(如中国、泰国、墨西哥等)(k=40)和发达国家(如美国、德国、澳大利亚等)(k=22),以检验新企业所属国家的经济发达程度如何影响创业网络与新企业绩效之间的关系。表6的结果表明,当新企业来自于发展中国家时,创业网络与新企业绩效之间的效应值为0.399,95%置信区间为(0.357,0.441);当新企业来自于发达国家时,该效应值为0.293,95%置信区间为(0.243,0.342)。发展中国家情境下创业网络对新企业绩效的提升作用高于发达国家情境下的这一作用,且两种情境下样本的95%置信区间互相不重叠,二者存在异质性,这表明前者稳定地高于后者,假设H3成立,即相比于发达国家,发展中国家情境下创业网络对新企业绩效的提升作用更显著。

| 变量 | 类别 | 效应值数 | 样本数 | 效应值 | 95%CI | Z值 | Q值 | |

| 下限 | 上限 | |||||||

| 国家发达程度 | 发展中国家 | 40 | 19992 | 0.399 | 0.357 | 0.441 | 18.66*** | 182.65*** |

| 发达国家 | 22 | 12800 | 0.293 | 0.243 | 0.342 | 11.51*** | 80.83*** | |

| 注:*表示P<0.05;**表示P<0.01;***表示P<0.001。 | ||||||||

3. 企业年龄的调节作用

理论推演及假设部分提出企业年龄可能会调节创业网络与新企业绩效之间的关系,最终元回归结果(见表7)表明,将企业年龄这一调节变量纳入元回归分析后,企业年龄的回归系数为正(Coef.=0.065),且作用显著(P=0.009<0.01),进一步验证了企业年龄对创业网络与新企业绩效间关系的强化作用,即随着企业年龄的增加,创业网络对新企业绩效的提升作用增强,假设H4成立。

| 变量 | Coef. | SE | t | P | 95%CI | |

| 下限 | 上限 | |||||

| 企业年龄 | 0.065 | 0.020 | 3.2 | 0.009** | 0.020 | 0.111 |

| 注:*表示P<0.05;**表示P<0.01;***表示P<0.001。 | ||||||

(一)结论

本文对有关创业网络与新企业绩效之间关系的67篇实证研究进行元分析,检验了创业网络与新企业绩效之间的关系,探讨了国家文化、国家发达程度和企业年龄对创业网络与新企业绩效之间关系的调节作用。主要得出以下研究结论:(1)创业网络能够促进新企业绩效提升。(2)国家文化是影响创业网络与新企业绩效之间关系的重要因素。检验结果表明,不确定性规避、集体主义文化和阳刚性文化程度越高,创业网络对新企业绩效的提升作用越显著;而权力距离越高,创业网络对新企业绩效的提升作用越低。(3)国家发达程度会减弱创业网络对新企业绩效的影响,即与发达国家相比,在发展中国家,创业网络对新企业绩效的提升作用更显著。(4)企业年龄会强化创业网络与新企业绩效之间的关系,即随着企业年龄的增长,创业网络对新企业绩效的提升作用增强。

检验结果支持了绝大部分假设,证实了本文的研究框架。但检验结果表明阳刚性文化能强化创业网络与新企业绩效之间的关系,与假设H2d正相反。对此我们展开进一步讨论,分析其内在原因可能在于,虽然阴柔性更强调人际关系和关心他人,但其主要影响的是网络能力的发展,作用于创业网络的建立。然而,创业网络与新企业绩效之间的关系更多关注的是如何将企业拥有的创业网络利用起来并转化为企业绩效。相比于阴柔性文化强调维护关系,阳刚性文化强调竞争、实现成就,会推动企业利用创业网络获取资源,实现效用最大化,从而为企业带来尽可能多的绩效。

(二)理论贡献

本文的理论贡献在于:(1)较为全面地阐释了创业网络对新企业绩效的影响,呈现了创业网络影响新企业绩效的全貌,丰富和细化了创业网络的现有研究成果。首先,在梳理创业网络主要研究视角的基础上,对现有研究的脉络和进展有了清晰的认知,以网络参与主体为划分依据,细化和厘清了创业网络的类型,丰富了创业网络理论的关系维度,有效避免了概念混用或分类不清的问题。其次,在理论推演部分深度剖析了不同类型创业网络对新企业绩效的作用机制,丰富了创业网络影响路径的分析框架,有助于深入不同类型创业网络对新企业绩效影响的路径研究。再次,在检验创业网络整体对新企业绩效的提升作用的基础上,还分别检验了每种创业网络类型对新企业绩效的影响,所得结论更为全面、可靠。最后,主效应检验结果显示不同类型创业网络对新企业绩效的影响程度存在差异,与理论推演部分形成呼应。这表明未来可以进一步探索不同维度对新企业绩效是否存在交互作用、不同维度组合适用于怎样的发展需求等问题。(2)揭示了创业网络向新企业绩效转化的边界条件,有助于在此基础上进一步深挖不同情境下创业网络影响新企业绩效的路径,以丰富和拓展创业网络理论。首先,以涵盖24个不同国家和地区的大量实证研究为基础,揭示了国家文化与国家发达程度的权变作用。回应了Yu等(2014)的关于进一步检验文化和商业环境差异对创业网络作用的研究呼吁,检验了国家文化和国家发达程度对创业网络与新企业绩效之间关系的调节作用,为深入情境化研究提供了参考依据。其次,明确了企业年龄对创业网络与新企业绩效关系的积极影响,揭示了纵向研究的重要性,为进一步研究新企业不同发展阶段下创业网络的动态演化机制提供了一定研究基础。

(三)实践启示

本文的实践启示在于:(1)创业者及团队必须树立强烈的创业网络意识,明晰每种类型创业网络对新企业绩效的作用机制,通过创业网络谋求企业成功和可持续发展。创业网络是新企业克服创业困难、突破创业资源瓶颈的关键之一,个体关系为强化创业者与员工之间的情绪传染、促进组织网络衍生提供了强有力的支撑,商业关系、政治关系和社群关系为新企业参与产业链、价值链提供了媒介。新企业通过与网络参与主体互动,获取异质性资源,释放未使用的潜力(Guo等,2014),实现新价值创造,从而促进新企业绩效。(2)对于新企业,尤其是跨区域、跨文化创业的新企业来说,要根据国家文化、国家发达程度和企业自身特征的权变作用,有意识地对创业网络进行构建、维护、利用和管理。首先,文化环境复杂多样,对创业网络发挥效能有不同程度的影响,新企业要充分利用高不确定性规避、集体主义文化和阳刚性文化对创业网络效能的积极作用,消除高权力距离、个人主义文化和阴柔性文化对创业网络效能的消极作用,提升创业网络本地化能力,建立竞争优势,促进企业发展。其次,相比于发达国家,发展中国家下的新企业更能受益于创业网络(Sigmund等,2015)。在发展中国家,新企业应充分利用创业网络形成资源优势或机会优势,搭上创新创业扶持政策的快车,提升新企业绩效。而对于发达国家的新企业,则要更多关注如何在产业结构和经济环境相对稳定、资源趋于同质化的情境下,通过创业网络获取到更优质的异质性资源而掌握竞争优势,打破竞争结构,加速创业网络向新企业绩效转化。最后,受企业自身特征的影响,不同发展阶段下,创业网络对新企业绩效的影响存在差异(蔡莉和单标安,2010),随着企业发展的深入,创业网络向绩效的转化更高效。因此,无论新企业发展阶段如何,都不能忽视创业网络,而更应加强网络维护,通过创业网络获取和整合创业资源,预见市场趋势并及时应对,以抢占市场、获取竞争地位。

(四)研究局限及展望

本文仍存在以下研究局限:(1)研究样本局限性。虽然本文纳入的67篇实证研究所得出的元分析结果具有一定的说服力,但数量偏少,尤其在进行亚组分析时会出现可用数量较少的情况。在筛选文献的过程中,主要有两个原因导致文献数量不足。第一,某些研究没有报告基础的描述性数据,导致无法纳入元分析。第二,由于条件限制,对未公开发表或正在发表的研究成果缺乏收集,同时纳入本研究的文献仅局限于中英文文献,而不包含其他语种的文献,也会导致文献不足。因此,本文一方面像许多进行元分析的学者一样,呼吁保证数据报告的完整性;另一方面,在未来的研究中应该尽可能多的收集文献,使研究结果更稳定可靠。(2)研究方法局限性。首先,受元分析方法限制,可验证的调节变量有限。在检验调节效应时,我们首先要对效应值进行编码,这要求原始文献中对相关数据有明确报告,规范性要求较高。即使从目前分析结果来看,创业网络和新企业绩效之间还可能存在其他调节变量,但受元分析自身的限制,我们无法考察到所有潜在的调节变量。其次,元分析可验证的关系形式有限。元分析主要用于寻找一般性结论及其适用的边界条件,不适用于研究更复杂的非线性关系,也无法深入探究多因素共同影响下的复杂因果关系。因此,未来可以对调节变量和多因素、多维度协同作用进行深入探究。(3)数据属性问题。关于创业网络与新企业绩效关系的相关文献中,学者们多采用横向数据进行实证分析,然而创业网络的发展与作用过程是动态的,贯穿于新企业的不同发展阶段,创业网络对企业发挥作用的侧重点、起关键作用的维度以及创业网络结构在不同发展阶段是不同的。因此,在未来的研究中建议加强对纵向数据的重视,加强纵向数据的设计、收集和研究。(4)未来可加强案例研究。通过对企业的跟踪调研进行纵向研究,探究创业网络对新企业绩效的动态作用,进一步深化不同发展阶段下创业网络的形成及动态演化研究。(5)未来可开展本土化和情境化研究。通过植入不同创业情境,深入分析国家经济和文化背景对创业网络效能的影响,尤其建议研究中国创业情境与儒家文化共同作用下创业网络的独特性及其对新企业绩效的影响。

| [1] | 安舜禹, 蔡莉, 单标安. 新企业创业导向、关系利用及绩效关系研究[J]. 科研管理, 2014, 35(3): 66–74. |

| [2] | 蔡莉, 单标安. 创业网络对新企业绩效的影响——基于企业创建期、存活期及成长期的实证分析[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2010, 50(4): 189–197. |

| [3] | 蔡莉, 单标安, 刘钊, 等. 创业网络对新企业绩效的影响研究——组织学习的中介作用[J]. 科学学研究, 2010, 28(10): 1592–1600. |

| [4] | 单标安, 蔡莉, 陈彪, 等. 中国情境下创业网络对创业学习的影响研究[J]. 科学学研究, 2015, 33(6): 899–906, 914. |

| [5] | 王海花, 谢萍萍, 熊丽君. 创业网络、资源拼凑与新创企业绩效的关系研究[J]. 管理科学, 2019, 32(2): 50–66. |

| [6] | 朱秀梅, 魏泰龙, 刘月, 等. 创业激情传染研究前沿探析及未来展望[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(11): 41–56, 135. |

| [7] | Anderson A R, Dodd S D, Jack S. Network practices and entrepreneurial growth[J]. Scandinavian Journal of Management, 2010, 26(2): 121–133. |

| [8] | Arregle J L, Batjargal B, Hitt M A, et al. Family ties in entrepreneurs’ social networks and new venture growth[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2015, 39(2): 313–344. |

| [9] | Baker W E, Grinstein A, Harmancioglu N. Whose innovation performance benefits more from external networks: Entrepreneurial or conservative firms?[J]. Journal of Product Innovation Management, 2016, 33(1): 104–120. |

| [10] | Bastian B, Zali M R. The impact of institutional quality on social networks and performance of entrepreneurs[J]. Small Enterprise Research, 2016, 23(2): 151–171. |

| [11] | Batjargal B, Hitt M, Webb J, et al. Women and men entrepreneurs’ social networks and new venture performance across cultures[J]. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2009, 2009(1): 1–6. |

| [12] | Batjargal B, Hitt M A, Tsui A S, et al. Institutional polycentrism, entrepreneurs’ social networks, and new venture growth[J]. Academy of Management Journal, 2013, 56(4): 1024–1049. |

| [13] | Boso N, Story V M, Cadogan J W. Entrepreneurial orientation, market orientation, network ties, and performance: Study of entrepreneurial firms in a developing economy[J]. Journal of Business Venturing, 2013, 28(6): 708–727. |

| [14] | Bruyat C, Julien P A. Defining the field of research in entrepreneurship[J]. Journal of Business Venturing, 2000, 16(2): 165–180. |

| [15] | Chand M, Ghorbani M. National culture, networks and ethnic entrepreneurship: A comparison of the Indian and Chinese immigrants in the US[J]. International Business Review, 2011, 20(6): 593–606. |

| [16] | Chen M H, Wang M C. Social networks and a new venture’s innovative capability: The role of trust within entrepreneurial teams[J]. R& D Management, 2008, 38(3): 253–264. |

| [17] | Chen M H, Chang Y Y, Chang Y C. Entrepreneurial orientation, social networks, and creative performance: Middle managers as corporate entrepreneurs[J]. Creativity and Innovation Management, 2015, a, 24(3): 493–507. |

| [18] | Chen M H, Chang Y Y, Lee C Y. Creative entrepreneurs’ guanxi networks and success: Information and resource [J]. Journal of Business Research, 2015, b, 68(4): 900–905. |

| [19] | Chen Y, Zhou X H, Yang G J, et al. Social networks as mediator in entrepreneurial optimism and new venture performance[J]. Social Behavior and Personality, 2017, 45(4): 551–562. |

| [20] | De Carolis D M, Litzky B E, Eddleston K A. Why networks enhance the progress of new venture creation: The influence of social capital and cognition[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2009, 33(2): 527–545. |

| [21] | Evers N, O’Gorman C. Improvised internationalization in new ventures: The role of prior knowledge and networks[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2011, 23(7-8): 549–574. |

| [22] | Fredin S, Jogmark M. Local culture as a context for entrepreneurial activities[J]. European Planning Studies, 2017, 25(9): 1556–1574. |

| [23] | Greve A, Salaff J. Social networks and entrepreneurship[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2003, 28(1): 1–22. |

| [24] | Gronum S, Verreynne M L, Kastelle T. The role of networks in small and medium-sized enterprise innovation and firm performance[J]. Journal of Small Business Management, 2012, 50(2): 257–282. |

| [25] | Guo H, Xu E M, Jacobs M. Managerial political ties and firm performance during institutional transitions: An analysis of mediating mechanisms[J]. Journal of Business Research, 2014, 67(2): 116–127. |

| [26] | Hofstede G. National cultures in four dimensions: A research-based theory of cultural differences among nations[J]. International Studies of Management & Organization, 1983, 13(1-2): 46–74. |

| [27] | Hofstede G. Cultural dimensions in management and planning[J]. Asia Pacific Journal of Management, 1984, 1(2): 81–99. |

| [28] | Jenssen J I, Koenig H F. The effect of social networks on resource access and business start-ups[J]. European Planning Studies, 2002, 10(8): 1039–1046. |

| [29] | Klyver K, Foley D. Networking and culture in entrepreneurship[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2012, 24(7-8): 561–588. |

| [30] | Lachman R, Nedd A, Hinings B. Analyzing cross-national management and organizations: A theoretical framework[J]. Management Science, 1994, 40(1): 40–55. |

| [31] | Li J J. The formation of managerial networks of foreign firms in China: The effects of strategic orientations[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2005, 22(4): 423–443. |

| [32] | Li X C, Liu L. Embedded Guanxi networks, market Guanxi networks and entrepreneurial growth in the Chinese context [J]. Frontiers of Business Research in China, 2010, 4(3): 341–359. |

| [33] | Manolova T S, Manev I M, Gyoshev B S. In good company: The role of personal and inter-firm networks for new-venture internationalization in a transition economy[J]. Journal of World Business, 2010, 45(3): 257–265. |

| [34] | McGrath H, O’Toole T. A cross-cultural comparison of the network capability development of entrepreneurial firms[J]. Industrial Marketing Management, 2014, 43(6): 897–910. |

| [35] | Newman K L, Nollen S D. Culture and congruence: The fit between management practices and national culture[J]. Journal of International Business Studies, 1996, 27(4): 753–779. |

| [36] | Peng M W, Luo Y D. Managerial ties and firm performance in a transition economy: The nature of a micro-macro link[J]. Academy of Management Journal, 2000, 43(3): 486–501. |

| [37] | Semrau T, Werner A. The two sides of the story: Network investments and new venture creation[J]. Journal of Small Business Management, 2012, 50(1): 159–180. |

| [38] | Semrau T, Werner A. How exactly do network relationships pay off? The effects of network size and relationship quality on access to start-up resources[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2014, 38(3): 501–525. |

| [39] | Shu R, Ren S G, Zheng Y. Building networks into discovery: The link between entrepreneur network capability and entrepreneurial opportunity discovery[J]. Journal of Business Research, 2018, 85: 197–208. |

| [40] | Sigmund S, Semrau T, Wegner D. Networking ability and the financial performance of new ventures: Moderating effects of venture size, institutional environment, and their interaction[J]. Journal of Small Business Management, 2015, 53(1): 266–283. |

| [41] | Stam W, Elfring T. Entrepreneurial orientation and new venture performance: The moderating role of intra-and extra industry social capital[J]. Academy of Management Journal, 2008, 51(1): 97–111. |

| [42] | Staniulienė S. Entrepreneurs’ networking for new venture[J]. Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai, 2011, 59: 95–113. |

| [43] | Tan J, Zhang H J, Wang L. Network closure or structural hole? The conditioning effects of network-level social capital on innovation performance[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2015, 39(5): 1189–1212. |

| [44] | Watson J. Modeling the relationship between networking and firm performance[J]. Journal of Business Venturing, 2007, 22(6): 852–874. |

| [45] | Witt P. Entrepreneurs’ networks and the success of start-ups[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2004, 16(5): 391–412. |

| [46] | Yu B, Hao S B, Ahlstrom D, et al. Entrepreneurial firms’ network competence, technological capability, and new product development performance[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2014, 31(3): 687–704. |

| [47] | Yu H, Nahm A Y, Song Z J. Guanxi, political connections and resource acquisition in Chinese publicly listed private sector firms [J]. Asia Pacific Business Review, 2017, 23(3): 336–353. |