2021第43卷第6期

2.中山大学 管理学院,广东 广州 510275;

3.暨南大学 新闻与传播学院,广东 广州 510632;

4.暨南大学 媒体国家级实验教学示范中心,广东 广州 510632

2.Sun Yat-sen Business School, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China;

3.School of Journalism and Communication, Jinan University, Guangzhou 510632, China;

4.National Media Experimental Teaching Demonstration Center, Jinan University, Guangzhou 510632, China

员工职场偏差行为(workplace deviant behavior),即员工有意实施的、违反组织规范、对其所在组织或组织内其他成员的福祉造成威胁的行为(Robinson和Bennett,1995;刘善仕,2002;杨杰等,2004;林玲等,2010;彭贺,2010;张永军等,2010;张燕和陈维政,2011),是工作场所中普遍存在的一种负面行为,会给企业带来巨大的经济损失(Robinson和Bennett,1995;Bennett和Robinson,2000)。近二十年以来,职场偏差行为的相关研究受到国内外组织管理研究者的广泛关注(杨杰等,2011;郭凌云和刘小禹,2014;赵君等,2014;Mitchell等,2018)。现有研究发现,员工职场偏差行为除了会直接导致企业成本增加以外(Vardi和Weitz,2003),还会对组织中各层级成员产生影响,例如增加同事的工作压力和离职意向,减弱同事的工作满意度、组织承诺、幸福感等(Bowling和Beehr,2006;Hershcovis和Barling,2010);甚至还会影响上司对组织偏差行为受害方的知觉评价,例如,研究显示上司倾向于认为员工遭受人际偏差行为是由于该员工自身越轨行为导致的(Kluemper等,2019)。因此,大量研究从领导、组织、同事以及员工自身等多个方面探讨了员工职场偏差行为的影响因素,以期通过对影响因素的干预与规避来预防或减少员工职场偏差行为。例如,现有研究发现,组织伦理氛围、领导行为(例如,苛责管理、公平)、同事间职场排斥等都会影响员工的职场偏差行为(Ambrose等,2002;Colbert等,2004;Penney和Spector,2005;Tepper等,2008;刘文彬和井润田,2010;孙旭等,2014;唐贵瑶等,2014;李进等,2016;周浩等,2016;周如意等,2016;马吟秋等,2017)。

纵观现有关于员工职场偏差行为的研究可以看出,绝大部分研究集中于探讨员工职场偏差行为的前因变量,但是对于其影响后果的关注较为不足。而在极少数有关员工职场偏差行为结果变量的探索中,又主要聚焦于行为接受方视角(recipients perspective),证实了员工职场偏差行为对他人(比如同事)及组织的消极影响(Bowling和Beehr,2006;Hershcovis和Barling,2010;Porath和Pearson,2013;王端旭等,2017;Kluemper等,2019;Mackey等,2019),从行为实施方视角(actor-centric perspective)出发,有关员工采取职场偏差行为对其自身的影响研究却被严重忽视。越来越多的新近研究发现,在组织中,个体行为不仅会影响他人,还会对行为者自身随后的态度、情绪以及行为模式产生影响(Johnson等,2014;Lanaj等,2016;Qin等,2018;康勇军和彭坚,2019;Liao等,2018)。例如,Qin等(2018)发现,采取苛责管理行为会在短期内提高上司自身的恢复水平进而增强其工作投入。那么类似地,对于员工来说,采取职场偏差行为是否会对该员工自身产生影响?如果有影响,这一影响又是如何以及何时发生的?现有研究尚未能很好地回答这一问题。从行为者视角探讨职场偏差行为对员工自身的影响具有非常重要的意义。在理论上,探讨职场偏差行为对员工自身的潜在影响能够补充目前职场偏差行为在行为方视角的欠缺,改善目前关于员工偏差行为影响研究的不均衡发展,为职场偏差行为相关研究提供更全面的理论视角。在企业实践方面,只有对员工采取职场偏差行为对自身的潜在成本与收益有更全面的了解,才能更好地指导管理者实施干预措施。例如,通过对偏差行为对员工自身潜在积极影响的了解,能够帮助管理者识别员工的潜在需求,从而通过提供其他积极途径满足员工需求,进而减少偏差行为;而通过对偏差行为对员工自身潜在消极影响的了解,则能够帮助管理者使员工意识到采取该行为给自己带来的成本与危害,进而促使他们从自身视角进行反思,并自觉抑制自身的职场偏差行为。综上所述,采用行为者中心视角探索员工职场偏差行为如何以及何时影响自身的情绪感知及其工作后果,对理论与实践均有重要意义。

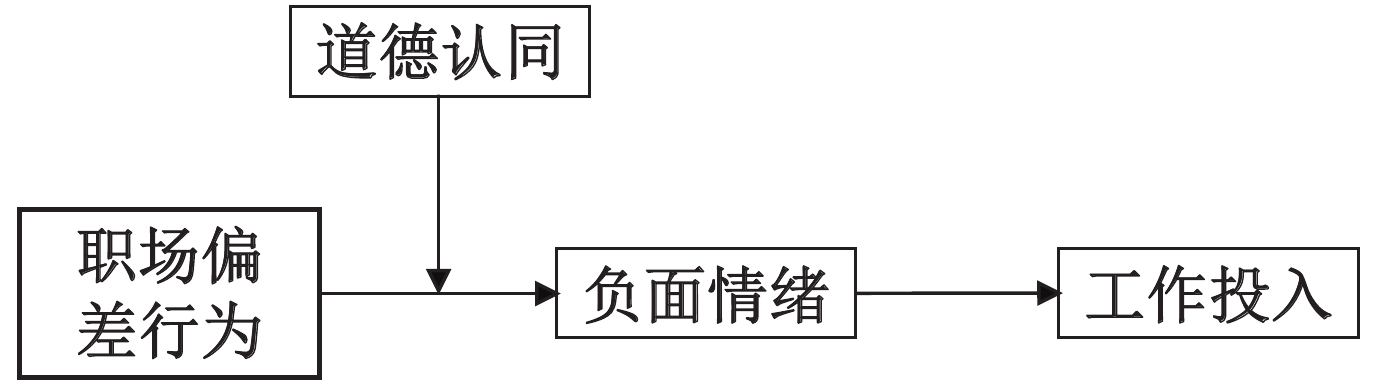

为回应上述研究问题,本文拟采用行为者中心视角探索员工职场偏差行为对其自身的影响。具体来说,基于Weiss和Cropanzano(1996)提出的情感事件理论(affective events theory),本文探索了职场偏差行为对员工自身工作投入的消极影响及作用机制。情感事件理论的核心观点是,个体在工作中经历的事件会影响其情感状态,进而影响个体的态度与行为(Weiss和Cropanzano,1996;段锦云等,2011)。工作场所中的消极事件是影响员工情绪状态的重要情感事件(Bono等,2013)。基于此,本文提出,作为一种负面的工作事件,员工实施的职场偏差行为可能会引发其负面情绪(即愤怒、焦虑、紧张、沮丧、悲伤、羞愧、失望等情绪)(Watson等,1988),进而削弱员工的工作投入程度。工作投入(work engagement)是个体的一种积极、充实的与工作相关的心理状态,包含活力(vigor)、奉献(dedication)和专注(absorption)三个维度(Kahn,1990;Schaufeli等,2002)。工作投入反映了员工在工作角色中积极充实的工作态度,对员工角色内、外绩效以及个体幸福感等都有重要预测作用(李锐和凌文辁,2007;Christian等,2011),是组织行为研究中重点关注的员工工作结果变量之一。进一步,根据情感事件理论,个体特征会影响个体采取行为后的情绪体验与认知评估过程(Weiss和Cropanzano,1996)。Aquino和Reed II(2002)把个体的道德认同(moral identity)定义为个体重视道德自我形象、把自己看作是道德的人的程度,基于此,本文提出对于职场偏差行为这种非伦理行为(unethical behavior)来说,个体的道德认同则是影响个体对自身偏差行为的情绪与认知反应的重要边界条件(Mulder和Aquino,2013)。综上,本研究将探索员工职场偏差行为对其自身工作投入的内在作用机制(负面情绪)及其边界条件(道德认同)(研究模型图如图1所示)。

|

| 图 1 本研究的理论模型图 |

本研究对职场偏差行为和工作投入等相关研究具有重要贡献。第一,本研究率先采取行为者中心视角,探索员工采取职场偏差行为对其自身的影响,将职场偏差行为影响的研究拓展至行为实施者自身,弥补了职场偏差行为相关研究在行为者视角上的缺失。第二,更重要的是基于情感事件理论,本研究发现了员工职场偏差行为对员工自身工作投入的消极影响,并进一步揭示了上述作用的内在机制和作用边界,为探索职场偏差行为如何以及何时对行为者自身产生消极作用提供了重要且有价值的理论解释视角和实证证据。第三,本研究通过研究影响员工工作投入的新的行为因素,发现员工自己所采取的非伦理行为也可能通过引发员工自身的负面情绪进而降低员工的工作投入。通过识别阻碍员工工作投入的新因素,本研究进一步拓展了工作投入领域的相关研究。

二、理论基础与假设提出情感事件理论认为,在特定时间、特定地点发生的事情都可以称之为事件。工作场所中所发生的事情,尤其是重要的事情都可视为工作事件(Weiss和Cropanzano,1996)。工作事件是个体情绪的主要来源,它会引发员工的情感反应,所形成的情感状态又会进一步影响个体随后的态度与行为(Weiss和Cropanzano,1996)。情感事件理论被广泛用于解释员工工作情境中的情绪反应(Ilies等,2006),尤其是在解释职场人际互动过程对个体情绪影响方面。例如,研究发现积极的工作事件和良好的人际关系会让员工产生积极情绪,而消极的工作事件和人际冲突是个体产生负面情绪的主要原因(Dimotakis等,2011;Bono等,2013)。新近研究表明,个体在组织中并非只是工作事件/行为的接受者,同样也会成为工作事件/行为的实施者,这些实施的行为同样也会影响个体自身的情绪反应,情感事件理论也同样适用于解释个体作为行为实施者时对自身情绪的影响,例如,Lanaj等(2016)基于情感事件理论发现,采取变革型领导行为会增强领导自身的需求满足感,进而增强其积极情绪,减弱消极情绪。

基于情感事件理论,结合职场偏差行为相关研究(Robinson和Bennett,1995),职场偏差行为作为员工有意实施的对组织和其他成员的利益有明显危害的行为,是工作场所中普遍存在的一类重要的情感事件。当员工实施了职场偏差行为事件之后,自身对这个工作事件(即职场偏差行为)的认知评估同样会影响其自身的情绪反应,这一情绪反应也会进一步影响对应的工作结果。因此,情感事件理论为探索员工职场偏差行为对其自身影响提供了合适的理论解释框架。

(一)员工职场偏差行为对自身负面情绪的影响

根据情感事件理论(Weiss和Cropanzano,1996),本研究提出员工的职场偏差行为会影响其自身的负面情绪。首先,员工的职场偏差行为会通过情绪感染(emotional contagion)路径影响自身的负面情绪。具体而言,员工的职场偏差行为会对组织或组织内其他成员的合法利益造成损害,进而会阻碍团队或团队其他成员的目标实现(Dunlop和Lee,2004;郭晓薇和严文华,2008),引发组织内其他成员的负面情绪(Lazarus,1991)。其他成员的负面情绪又会通过人际互动过程进行传递,并导致团队内的个体在情感、行为等方面产生同步(Hatfield等,1994;Sy等,2005;Van Kleef等,2009;Chi等,2011;Van Knippenberg和Van Kleef,2016)。因此,其他成员的负面情绪又会通过这一情绪感染机制反过来传染到职场偏差行为实施者自身,进而增加员工自身的负面情绪。类似地,相关实证研究表明个体积极的行为(例如,变革型领导行为)会正向影响与其互动的他人(例如,下属)的积极情绪,而他人积极的情绪体验又会通过情绪感染正向影响个体自身的积极情绪(Lanaj等,2016)。

其次,员工的职场偏差行为还会通过认知失调引起的情绪反应路径影响自身的负面情绪。认知失调是指个体的行为与自己一贯以来对自我的认知(通常是正面的、积极的自我认知)产生分歧时,这种自我认知上的不一致所引发的不愉快、不舒适的状态(Festinger,1957)。以往研究发现,绝大部分(约84%)个体对自己的认知都是积极的、道德的(Aquino和Reed II,2002)。而员工的职场偏差行为是以损害组织或其他成员合法权益和福祉为目的,往往表现为有意浪费组织公共物品,损害组织声誉,嘲讽、奚落同事等(Bennett和Robinson,2000),是一种非伦理行为。采取职场偏差行为会引发员工对自身道德自我概念的消极认知。这一消极自我认知与员工在通常工作情境下对自身固有的积极认知形成冲突,这种自我认知上的冲突又会增加员工自身的负面情绪。综上,我们预测职场偏差行为会增加员工自身的负面情绪,进而提出以下假设:

H1:员工职场偏差行为与其自身的负面情绪正相关。

(二)员工负面情绪对其工作投入的影响

工作投入是指个体的一种积极、充实的与工作相关的心理状态,包含活力、奉献和专注三个维度(Kahn,1990;Schaufeli等,2002)。活力指员工在工作时所保持的高能量状态、心理弹性以及为自身工作投入努力的意愿和直面困难时的坚韧。奉献反映了个体深度融入自身工作,并从中体验到意义、激情、鼓舞、骄傲与挑战等。专注则指个体全身心沉浸于自身工作中并能从中感受到快乐的状态,个体处于这一状态时会感觉时间过得很快,并且很难从工作中抽离出来。可以看出,作为个体对于自身工作的心理体验,工作投入反映了个体在工作中所投入的体力(physical)、认知(cognitive)和情绪(emotional)等方面的能量(Kahn,1990;Schaufeli等,2002;Rich等,2010),及其在工作角色中的动机概念和积极充实的工作状态。工作投入较高的个体往往在工作中的能量状态更高,融入和沉浸于自身工作的程度也更深;而工作投入较低的个体则在工作中的能量状态更低,他们融入和沉浸于自身工作的程度也更低。现有研究发现,个体的情绪状态与其工作投入息息相关。积极情绪会释放出沿着某一目标持续行动的信号(Frijda,1988;Van Kleef等,2004;Elliot,2006;Ames和Johar,2009),因此,当员工体验到积极情绪时,往往会设定更高的任务目标,并期望通过更高的投入获得积极结果(George和Bettenhausen,1990;George,1995;Ilies和Judge,2005;Hakanen等,2006;Detert和Burris,2007;Liu等,2017)。而相反,负面情绪是个体主观痛苦的一个维度,包括生气、厌恶、害怕、焦虑等情绪(Watson等,1988),这与个体全身心投入某项工作并感到精力充沛的状态是不相容的(Bledow等,2011)。当个体的负面情绪较高时,其思维和行为体验都会受限,注意力变得狭窄(Fredrickson,2001),进而打断个体行为的持续状态,并阻碍个体认知资源的快速调动及其行为选择(Fredrickson等,2003;Koole和Jostmann,2004),从而使个体很难持续保持高能量状态、专注地沉浸在工作任务之中,也更难从深度融入自身工作的过程中体验到意义、激情、鼓舞、骄傲与挑战等,即较低的工作投入。在实证研究方面,已有研究发现个体每天的消极情绪与其每天的工作投入呈显著负相关(张淑华和王可心,2017)。因此,我们预测员工的负面情绪与其工作投入负相关。同时,结合H1和以上论述,我们提出,员工采取职场偏差行为会引发自身更高的负面情绪,而增强的负面情绪则会进一步降低其工作投入。综上,本研究提出以下假设:

H2a:员工的负面情绪与其工作投入负相关。

H2b:负面情绪在员工职场偏差行为与其工作投入之间起中介作用。

(三)员工道德认同的调节作用

至此,我们提出负面情绪在员工职场偏差行为与其工作投入之间起中介作用。在这个部分,基于情感事件理论,我们进一步探讨职场偏差行为影响员工负面情绪的边界条件。根据情感事件理论(Weiss和Cropanzano,1996),与工作中的情感事件相关的个人特质因素会影响个体对情感事件的情感反应和认知判断。具体到本研究的理论模型,作为一种非伦理行为,员工自身的职场偏差行为是否以及如何影响其自身的负面情绪,依赖于员工对他人情绪的敏感程度(Hatfield等,1994)以及员工在违反规范后感到的不适程度(Tracy和Robins,2006),即自身如何看待采取非伦理行为对自我概念的影响。当员工对他人的负面情绪越敏感,或是当采取非伦理行为对个体积极自我概念的影响越大,个体在采取该行为后越可能产生负面情绪。道德认同则能够较好地反映个体对他人情绪的敏感程度以及对于(非)伦理行为对自身积极构念影响的看法。因此,作为一种重要的伦理相关特质,道德认同会影响伦理相关的工作事件(例如,职场偏差行为)给个体自身带来的情感反应,即影响个体采取伦理相关行为与其自身情感反应之间的关系。道德认同是指个体在多大程度上认为道德对自己是重要的,反映了道德在自我概念中的重要程度(Aquino和Reed II,2002)。一方面,道德认同较高的个体对自身具有较高的道德要求,他们更加富有同情心、慈悲、友好而乐于助人(Aquino和Reed II,2002),他们往往具有更高的他人导向,高度关注他人的福祉,并会对他人的不幸做出情感上的回应(Kamdar等,2006)。因此,他们更加在意他人的情绪,也更容易受到他人情绪(尤其是负面情绪)的影响。基于此,当职场偏差行为导致团队其他成员产生负面情绪时,高道德认同的个体更可能同情被自身职场偏差行为所伤的“不幸”员工,也更容易受到这些同事负面情绪的感染。另一方面,道德认同较高的个体对道德规范更加重视,他们倾向于依据自身内在的道德标准来采取相应的行为(Reynolds和Ceranic,2007;Detert等,2008),这会促使他们更加注意、权衡、计算和整合所采取行为中的相关伦理信息(Zheng等,2019)。基于此,对于道德认同较高的个体来说,当他们采取违反道德规范的行为(例如,职场偏差行为)后,个体会产生“自身所采取的非伦理行为(即职场偏差行为)与自身日常工作中所构建的积极的自我道德概念”之间的认知评估失衡,进而更可能引发其自身的负面情绪。

与此相反,道德认同较低的个体较少在意他人的情绪,也更少受到他人负面情绪的感染,对道德规范重要程度的认知较低,员工采取职场偏差行为后,自身非伦理行为与其积极的自我道德概念之间失衡的程度也相对较轻。因此,对于道德认同较低的员工来说,他们采取职场偏差行为所引发的自身负面情绪也相对较轻。综上,本研究提出以下假设:

H3:员工的道德认同会调节员工日常职场偏差行为与其负面情绪的关系。具体来说,当员工的道德认同较高时,员工日常职场偏差行为会与其负面情绪之间呈显著正相关;当员工的道德认同较低时,上述关系不显著。

结合H2b和H3,本研究进一步提出被调节的中介假设。具体来说,对于道德认同较高的员工来说,他们自身对于道德规范更加重视且对他人的负面情绪敏感程度更高,因此,当他们采取违反规范、伤害他人的职场偏差行为后,一方面会更多地感受到认知失衡,另一方面也更可能受到他人负面情绪的感染,这二者都更可能引发员工自身的负面情绪,而这些增强的负面情绪会进一步减弱其工作投入;而对于道德认同较低的员工来说,他们对于道德规范的重视程度相对较低且对他人的负面情绪敏感程度也较低,因此,当他们采取职场偏差行为后,感受到的认知失衡和受到他人负面情绪感染的程度都较低,进而对其自身负面情绪的影响也较低,进一步,对其自身工作投入的影响也较低。综上,我们提出以下假设:

H4:员工的道德认同会调节员工职场偏差行为通过负面情绪影响其工作投入的间接效应。具体来说,当员工的道德认同较高时,员工职场偏差行为通过其负面情绪影响其工作投入的中介效应显著;当员工的道德认同较低时,上述中介效应不显著。

三、研究方法(一)样本与调研程序

基于理论和实证两方面原因,本研究采取经验取样法收集数据。理论上,情感事件理论是一个动态性理论,因为工作中的情感事件及其情感反应是一种动态变化的过程(Weiss和Cropanzano,1996;Judge等,2006);此外,本研究关注员工自身动态的职场偏差行为,这种理论上的动态性需要一种动态的数据采集方式。从实证角度来看,以往研究在探索个体行为的动态变化对其自身的影响时,最常见的研究设计即为经验取样法(Judge等,2006;Lanaj等,2016;Liao等,2018;Qin等,2018;Ju等,2019a)。因此,对于本研究模型来说,采用经验取样法是合适的研究设计。

本研究通过论文作者的校友网络共邀请了67名组织员工参与此次调研,这一方法被广泛用于组织行为研究中(陈晨等,2020a)。调研共分为两个阶段:第一阶段为一次性调查,由研究被试评价自己的道德认同,以及汇报自己的人口统计学信息,包括性别、年龄、教育程度、工作年限等。第一阶段共发放问卷67份。第二阶段为连续10个工作日(即两个完整的工作周)的每日调查,在第一阶段结束一周后展开。为了使调研数据相对稳定且能真实地反映样本的日常工作状态,第二阶段调研中,被试每天上午(T1)和下午(T2)各进行一次问卷填写。T1时间点的问卷在每天上午11:00点发放,被试反馈他们在工作中采取偏差行为的频率以及他们的负面情绪;T2时间点的问卷在每天下午4:30发放,被试汇报他们的负面情绪及工作投入情况。通过每天两次有时间差的问卷调查,能够更清晰地观察到员工负面情绪的产生和变化,同时也能够确保自变量和因变量之间应有的时间顺序(Scott和Barnes,2011)。

问卷回收后,我们最终获得46名参与者提供的323份有效的上、下午配对问卷(理论有效问卷为460份),有效回收率为70.22%。在这46名被试中,女性员工占47.83%,所有被试的平均年龄为31.70岁(SD = 3.3325),在组织内的平均工作年限为5.5435年(SD = 3.0529),所在行业包括服务、信息技术、制造、房地产、金融等行业。

(二)测量工具

本研究中变量的测量主要采用国外文献中使用过的成熟量表,所有量表均采用“翻译—回翻”的程序将其翻译成中文(Brislin,1980)。除非特殊说明,所有量表均采用Likert五点量表进行评分,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。

1. 每日(个体内)测量

职场偏差行为(T1):采用Bennett和Robinson(2000)的偏差行为量表的5个条目,例如“忽视遵从领导的指示”。由被试汇报他/她当天到单位开始工作后采取的职场偏差行为。该量表的内部一致性系数为0.9373。

负面情绪(T2):采用Mackinnon等(1999)开发的负面情绪量表,共包含4个条目,参考以往研究(Lanaj等,2016),要求被试反馈他们当时的负面情绪状态(1=“从来没有或非常轻微”,5=“极其严重”),例如,“我是失望的”。该量表的内部一致性系数为0.9221。

工作投入(T2):采用Lanaj等(2014)基于Schaufeli等(2006)开发的简版工作投入量表所改编的工作投入量表,该量表被广泛用于采用经验取样法的研究中(例如,Lanaj等,2014;Qin等,2018),共包含3个条目,例如“我沉浸于自己的工作当中”。该量表的内部一致性系数为0.9343。

2. 个体间测量

道德认同:采用Aquino和Reed II(2002)所开发的道德认同量表,共包含10个条目。该量表要求被试首先想象一个具备9个与道德相关特质(即有同情心的,慈悲的,公平的,友好的,慷慨的,助人为乐的,勤奋的,真诚的,和蔼的)的人,然后再要求被试评价拥有上述特质对他们自身的重要程度,例如“成为具有上述特质的人对我来说是非常重要的”。该量表的内部一致性系数是0.9253。

3. 控制变量

负面情绪(T1):我们控制了每天上午调查时(T1)被试的初始负面情绪水平,从而更好地估计员工职场偏差行为对其负面情绪(T2)的预测作用。测量方法与前文所描述的测量相同。该量表的内部一致性系数是0.9449。

(三)数据分析方法

由于本研究对同一个员工进行了多个工作日的重复测量,数据具有嵌套性,因此,本研究采用多层线性模型HLM进行分析。个体内变量(职场偏差行为、负面情绪和工作投入)设定在第一层次(level 1);个体间变量(例如,道德认同)设定在第二层次(level 2)。参考Hofmann等(2000)推荐的方法及以往相关研究(Butts等,2015;Koopman等,2016;Qin等,2018),我们对第一层次的变量采取组均值中心化(group-mean centering)处理,以便在探索个体内的动态变化时排除个体间差异的干扰;对第二层次的变量则采取总均值中心化(grand-mean centering)处理。

在中介效应的检验上,本研究采用RMediation进行中介效应检验(Tofighi和Mackinnon,2016;Wu等,2016)。这种方法能更加准确地估算第一类错误率,并且比传统方法(sobel检验)具有更高的检验力(Mackinnon等,2007)。为了检验有调节的中介效应假设,我们计算调节变量在均值加减一个标准差水平时中介效应的大小,并估计中介效应量在95%水平下的偏差校正置信区间(confidence interval,CI)(Edwards和Lambert,2007)。

四、研究结果(一)描述性统计

研究各变量的均值、标准差以及相关性系数如表1所示。

| 变量 | 平均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 个体内变量 | ||||||

| 1.负面情绪(T1) | 1.9251 | 0.6112 | ||||

| 2.偏差行为(T1) | 1.8638 | 0.6745 | 0.1656** | |||

| 3.负面情绪(T2) | 1.9211 | 0.6690 | 0.2456*** | 0.2572*** | ||

| 4.工作投入(T2) | 3.4314 | 0.6597 | −0.1212* | −0.0773 | −0.2598*** | |

| 个体间变量 | ||||||

| 5. 道德认同 | 3.8994 | 0.6131 | −0.1027 | −0.0541 | −0.0887 | 0.2628*** |

| 注:个体内水平n= 323,个体间水平n = 46;个体内变量间的相关表示个体内组均值中心化后变量间的相关关系的相关。个体内变量没有进行中心化或是聚合,以用于计算与个体间变量之间的相关;* p < 0.05,** p < 0.01,*** p < 0.001。 | ||||||

(二)验证性因子分析

在进行假设检验之前,为检验本研究的主要变量是否具有区分效度,本研究采用验证性因子分析方法对四个个体内变量(职场偏差行为[T1]、负面情绪[T1、T2]、工作投入[T2])和一个个体间变量(道德认同)进行了验证性因子分析(confirmatory factor analysis,CFA)。分析结果显示五因素模型的拟合结果较为理想(χ2[125] = 243.4130,p < 0.001;SRMR= 0.0407,RMSEA = 0.0542,CFI = 0.9418,TLI = 0.9288)(Hu和Bentler,1999),并且显著优于其他四因素模型(例如,合并T1和T2负面情绪的四因素模型的拟合结果为:χ2[129] = 428.9181,p < 0.001;SRMR = 0.0603,RMSEA = 0.0848,CFI= 0.8527,TLI= 0.8253;Δχ2 = 185.5051,Δdf = 4,p < 0.001;合并T2负面情绪和T2工作投入的四因素模型的拟合结果为:χ2[129] = 712.6974,p < 0.001;SRMR = 0.1033,RMSEA = 0.1184,CFI = 0.7133,TLI = 0.6600;Δχ2 = 469.2844,Δdf = 4,p < 0.001)。这表明本研究中的各个变量具有较好的区分效度。①

(三)假设检验

H1预测,员工职场偏差行为与其负面情绪正相关。从表2模型2可以看出,在控制了T1时间点个体初始负面情绪水平后,员工T1时间点的职场偏差行为对T2时间点的负面情绪有显著的正向影响(b = 0.2738,SE = 0.0754,p < 0.001)。因此,H1得到验证。H2a预测,员工负面情绪与其工作投入负相关。由 表3模型3可以看出,员工的负面情绪对工作投入具有显著的负向影响(b = −0.2495,SE = 0.0628,p < 0.001),H2a得到验证。为了进一步检验负面情绪在职场偏差行为与工作投入之间的中介作用,本研究采用RMediation进行中介效应分析。结果表明,员工职场偏差行为通过负面情绪影响其工作投入的中介效应显著( b = −0.0683,95%CI = [−0.1253,−0.0244])。因此,H2b得到验证。

| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |

| 负面情绪(T1) | 0.2713***(0.0612) | 0.2349***(0.0607) | 0.2333***(0.0598) |

| 偏差行为(T1) | 0.2738***(0.0754) | 0.2691***(0.0743) | |

| 道德认同 | −0.1375(0.1376) | ||

| 偏差行为(T1)× 道德认同 | 0.3417**(0.1181) | ||

| 常量 | 1.9636***(0.0846) | 1.9637***(0.0846) | 1.9613***(0.0838) |

| 模型偏移量 | 424.2418 | 411.3746 | 402.1424 |

| 注:个体内水平n= 323,个体间水平n = 46;* p < 0.05,** p < 0.01,*** p < 0.001。 | |||

| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 |

| 负面情绪(T1) | −0.0835(0.0647) | −0.0636(0.0652) | −0.0050(0.0651) | −0.0097(0.0644) |

| 偏差行为(T1) | −0.1496(0.0811) | −0.0813(0.0807) | −0.0843(0.0798) | |

| 道德认同 | 0.3207*(0.1251) | |||

| 偏差行为(T1)× 道德认同 | −0.3051*(0.1258) | |||

| 负面情绪(T2) | −0.2495***(0.0628) | −0.2234***(0.0630) | ||

| 常量 | 3.3906***(0.0813) | 3.3905***(0.0813) | 3.3902***(0.0813) | 3.3962***(0.0762) |

| 模型偏移量 | 451.0146 | 447.6284 | 432.2674 | 420.2944 |

| 注:个体内水平n= 323,个体间水平n = 46;* p < 0.05,** p < 0.01,*** p < 0.001。 | ||||

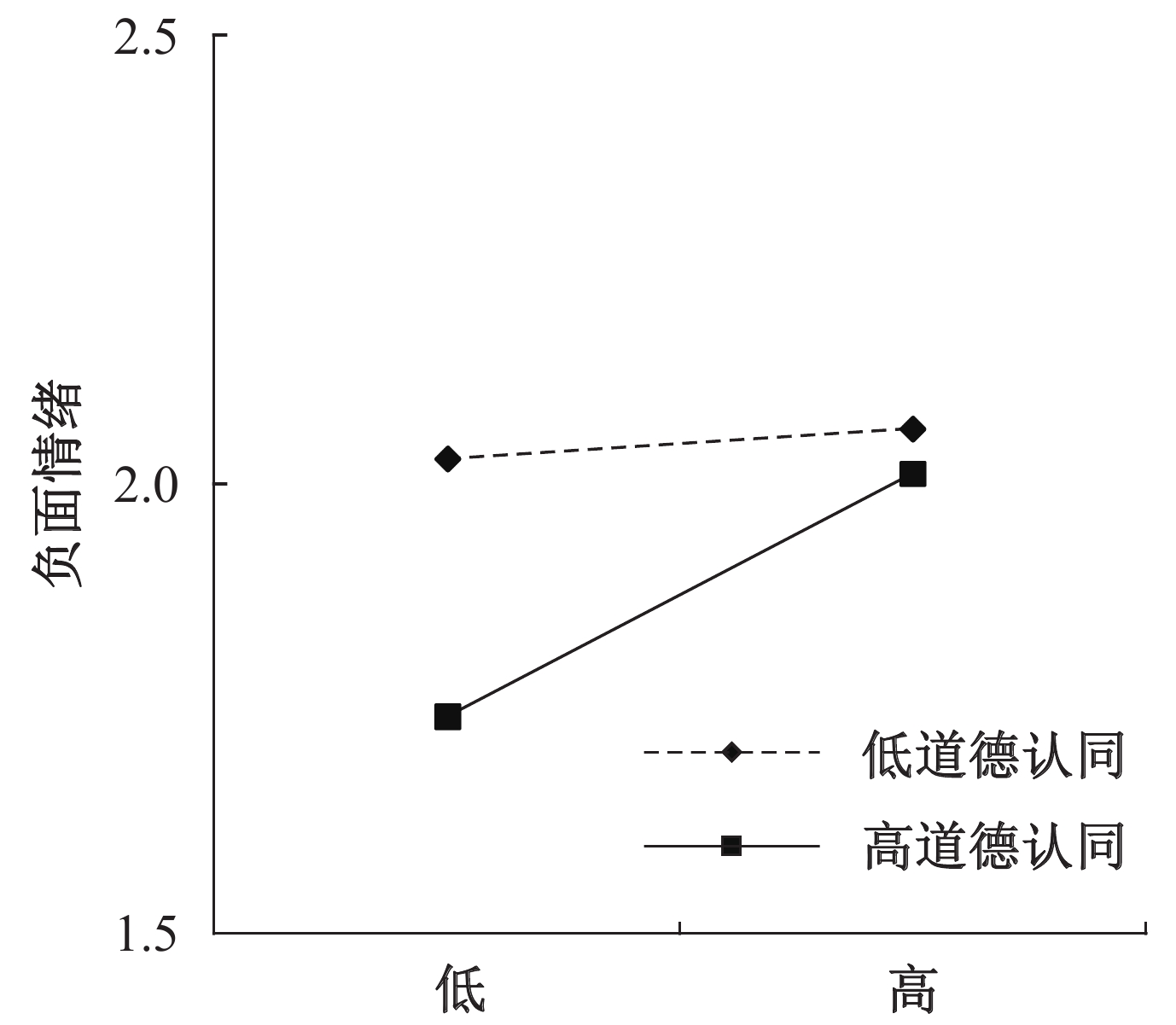

H3预测,道德认同正向调节职场偏差行为与负面情绪间的关系。由表2模型3可知,职场偏差行为和道德认同的交互作用显著(b = 0.3417,SE = 0.1181,p < 0.01)。简单斜率分析显示,当个体的道德认同较高时,职场偏差行为对其负面情绪的影响显著( b = 0.4786,t = 4.6668,p < 0.001);当个体的道德认同较低时,职场偏差行为对负面情绪的影响不显著( b = 0.0596,t = 0.5681,n.s.),H3得到验证。为进一步直观显示道德认同的调节作用,本研究以调节变量(即道德认同)均值加减一个标准差进行分组,分别对个体道德认同较高和较低情况下,职场偏差行为对员工负面情绪的关系进行画图,具体如图2所示。

|

| 图 2 道德认同在职场偏差行为与负面情绪之间的调节作用 |

进一步,H4预测,道德认同调节职场偏差行为通过负面情绪影响工作投入的中介效应。结果发现,在个体道德认同较高时,上述间接效应显著(b = −0.1071,95% CI = [−0.1899,−0.0401]);在个体道德认同较低时,上述间接效应不显著( b = −0.0132,95% CI = [−0.0650,0.0332])。二者的差异显著( Δb = −0.0933,95% CI = [−0.1897,−0.0229])。因此,H4得到验证。

此外,我们进一步对上述结果进行了稳健性检验。尽管组均值中心化的处理能够在探索个体内的动态变化时排除个体间差异的干扰,但为了进一步排除人口统计学变量在其中的潜在影响,我们将人口统计学变量(性别、年龄、工作年限)作为控制变量,对上述假设进行检验,加入控制变量的分析结果与上述报告的结果具有可比性,本研究假设依然成立。因此,本研究结论具有较好的稳健性。

五、结论与启示(一)研究结论

过往研究集中于探讨影响员工职场偏差行为的前因变量(刘玉新等,2013;黄丽和陈维政,2017;王尧等,2019;陈晨等,2020b;Ju等,2019b;Qin等,2020)。极少数探索职场偏差行为结果变量的研究主要聚焦于行为接受方视角,探讨了员工职场偏差行为对他人及组织的消极影响(Bowling和Beehr,2006;Hershcovis和Barling,2010;Porath和Pearson,2013;王端旭等,2017;Kluemper等,2019;Mackey等,2019),从行为实施方视角出发探讨采取职场偏差行为对员工自身影响的研究被严重忽视。基于此,本研究基于情感事件理论(Weiss和Cropanzano,1996),采用行为者中心视角,探讨了员工职场偏差行为对其自身的影响。通过经验取样法进行问卷调查,研究发现四点重要结论:第一,员工职场偏差行为会增强员工自身的负面情绪。第二,员工职场偏差行为通过增强员工自身负面情绪,从而进一步减弱其工作投入。第三,当员工的道德认同较高时,员工职场偏差行为与其负面情绪显著正相关,而当员工的道德认同较低时,上述关系不显著。第四,当员工道德认同较高时,员工职场偏差行为通过负面情绪影响自身工作投入的负向关系显著。这些研究结果为从员工自身视角抑制职场偏差行为提供了理论和干预启示。

(二)理论意义

本研究对职场偏差行为和工作投入等方面的研究以及情感事件理论等具有重要理论意义。首先,本研究基于行为者中心视角,首次探索了职场偏差行为对员工自身的影响。以往研究主要聚焦于员工职场偏差行为的前因变量(Ambrose等,2002;Colbert等,2004;Penney和Spector,2005;Tepper等,2008;关涛和康海华,2017;陈晨等,2020b;Qin等,2020),较少关注其结果变量;而极少数探索员工职场偏差行为结果变量的研究也集中于行为接受方视角,探讨偏差行为对他人(同事、组织)带来的危害(Vardi和Weitz,2003;Hershcovis和Barling,2010),鲜有研究关注员工采取职场偏差行为对其自身的影响。本研究率先采取行为者中心视角,将职场偏差行为影响的研究拓展至行为实施者自身,探索员工采取职场偏差行为后对其自身的影响,弥补了职场偏差行为以往研究在行为者视角上的缺失,为理解员工职场偏差行为的影响结果提供了更全面的视角。进一步地,本研究基于情感事件理论,对员工职场偏差行为与其工作投入间的内在作用机制及其边界条件进行了深入探索,发现了个体负面情绪的中介作用以及个人特质——道德认同——的调节作用,为揭示职场偏差行为对行为者自身消极影响的作用机理提供了重要的理论解释和实证证据。

更重要的是目前基于行为者中心视角的研究中,越来越多的新近研究发现,被广泛认为具有负面影响的行为(例如,非伦理行为、苛责管理)对行为方自身存在重要的积极意义,比如采取不诚实行为会增强个体打破规则束缚的感觉,进而提高其创造力(Gino和Wiltermuth,2014);采取苛责管理行为能够在短期内提高上司自身的恢复水平进而增强其工作投入(Qin等,2018),这在一定程度上解释了行为方采取这些行为的内在动因,而本研究则探索了员工采取职场偏差行为对其自身的消极影响(即增加负面情绪和减少工作投入),表明采取负面行为并非对行为者自身总是有好处的,也可能给行为者自身带来一定的成本。通过探索负面行为对行为方自身的消极影响,能够为行为者中心视角的相关研究提供更完善、更辩证的理论视角。

其次,本研究发现了影响员工工作投入的新的行为因素。以往研究表明,他人的非伦理行为(例如,职场排斥、苛责管理)往往会降低员工的工作投入(Leung等,2011;Barnes等,2015),而本研究则发现,员工自己所采取的非伦理行为也可能通过引发员工自身的负面情绪进而降低员工的工作投入。通过识别阻碍员工工作投入的新因素,本研究进一步拓展了工作投入领域的相关研究。

最后,本研究丰富了情感事件理论的应用并对这个理论的理论边界做出了贡献。一方面,本研究从行为实施方视角拓展了情感事件理论的应用。作为研究组织中员工情感、态度与行为关系的情感事件理论,已被应用于当前一些新理论的开发和实证研究中(Dencker等,2008;Walter和Bruch,2009)。在此基础之上,本文基于情感事件理论的整体框架构建了员工职场偏差行为影响其自身工作投入水平的理论模型,员工的负面情绪作为两者关系的中介变量,为情感事件理论中员工在职场中的事件与其工作态度、行为之间的理论关系提供了实证支持;另外,这种从行为者视角出发探讨工作事件对自身情感与工作的影响,在以往采用接受者视角的实证研究基础之上,拓展了情感事件理论的应用。另一方面,为了综合理解情感事件理论,需要探讨其理论边界。基于情感事件理论,我们发现道德认同调节员工职场偏差行为对自身的消极影响。具体而言,对于高道德认同的员工,实施职场偏差行为带来的消极影响更加严重。与此相对应,对于低道德认同的员工,实施职场偏差行为对自身的负面影响相对较小。因此,道德认同调节了工作中的情感事件对自身的影响。从这个角度来看,个体自身的道德因素可能是情感事件影响自身认知和情感的一个理论边界。

(三)实践启示

本研究也为管理实践提供了重要的启示。本研究显示员工采取职场偏差行为除了会对组织和其他同事带来损害,还会给其自身工作投入带来负面影响,而员工的工作投入程度与其绩效评估、晋升、职业发展等息息相关(李锐和凌文辁,2007;Christian等,2011)。因此,让员工意识到采取职场偏差行为对自己职业发展情况有阻碍作用,更加能够促使员工自主反思,从而主动地减少这些偏差行为。另外,本研究发现,道德认同水平较低的员工在做出职场偏差行为后较少体验到负面情绪,进而更难意识到对自身的消极影响,也就更难促使其主动反思。因此,企业在招聘时可以更加有意识地关注员工的道德认同水平。

(四)本研究的不足与未来研究方向

本研究以行为者中心视角探索了员工职场偏差行为对其自身的危害,具有一定的创新性。尽管本研究具有较多优势,但仍存在一些不足。第一,由于本研究探讨的是员工采取职场偏差行为后对自己的影响,参考以往研究(Qin等,2018;康勇军和彭坚,2019),各核心变量都是员工自我评估的,这可能会存在潜在的共同方法偏差问题(Podsakoff等,2012)。为了避免这个问题,我们遵循Koopman等(2016)的建议,采取了一系列最小化CMV问题的方法。例如:(1)自变量(职场偏差行为)和中介变量、因变量(负面情绪、工作投入)在时间上分开两个时间点收集,自变量在每天上午收集,中介变量和因变量则在每天下午收集,这是减少CMV问题最有效的方法之一(Johnson等,2011)。(2)在用员工当天上午的职场偏差行为预测其下午的负面情绪时,控制该员工当天上午负面情绪的初始水平,进而更好地反映负面情绪的变化情况。(3)对所有每日测量的数据进行组均值中心化处理,进而排除由个体差异所带来的干扰。本研究采用控制不可测量的潜在方法因子的方法进行的共同方法偏差检验结果也表明,上述方法都在一定程度上减小了CMV的问题。虽然本研究不存在严重的共同方法偏差,但未来研究仍可以考虑采用其他更为有效的方法(如实验、长时数据等)来控制这一问题。此外,参考以往研究(Aquino和Reed II,2002;Zheng等,2019),本研究中道德认同的测量采用了员工自评的方式,虽然自评更加能够反映道德认同概念的本质,但这一测量方式也可能存在潜在的社会称许性问题,未来研究可以考虑结合实验方法来减少这一问题。

第二,本研究目前仅考虑了职场偏差行为对员工自身的消极影响。以往行为者中心视角的相关研究表明,采取某些不道德行为也可能给个体带来某些积极影响(Gino和Wiltermuth,2014;Qin等,2018)。结合上述研究,我们推断,员工采取职场偏差行为可能对员工自身存在双刃剑效应。例如,一方面,个体采取职场偏差行为会通过影响其自身的负面情绪产生消极影响;另一方面,个体采取职场偏差行为也可能通过影响其资源恢复水平进而产生积极影响。因此,未来研究可同时探讨职场偏差行为对员工自身的双刃剑效应以及各作用发生的边界。

第三,本研究基于情感事件理论,只探讨了负面情绪在员工职场偏差行为与其工作投入之间的中介作用,后续研究可考虑其他中介路径。例如,采取职场偏差行为可能会影响员工自身的道德意识,进而对其后续行为产生影响。另外,也可探讨员工职场偏差行为对其非工作域的影响,如通过对其工作家庭冲突的影响(Netemeyer等,1996),进而作用于员工家庭领域(例如,家庭幸福感等)。

第四,本研究只从个体间视角出发,探索了哪些员工(即道德认同高 vs. 道德认同低)在采取职场偏差行为后会感到更多(或更少)的负面情绪,后续研究可考虑从个体内层面,关注个体内因素的调节作用。例如,员工采取职场偏差行为的动机可能是偏差行为和负面情绪之间重要的个体内调节变量,即使对同一个员工来说,出于不同动机(如,自身内部资源恢复 vs. 对外部环境的反应)采取职场偏差行为也可能会对员工自身负面情绪造成不同的影响。此外,未来研究还可以进一步关注三项交互作用,例如,对于高道德认同的个体,在高认知闭合需求情况下(Qin等,2015),出于恢复认知一致的动机,在采取职场偏差行为后,可能会增加其工作投入。

最后,本研究基于经验取样法,探索了在一个较短的“时间窗”里(即一天内)员工每天的职场偏差行为对自身每天负面情绪和工作投入的影响,然而员工采取职场偏差行为对其自身其他重要工作结果(例如,离职倾向)的影响可能会在更长的“时间窗”中(例如,一个月或以上)得到更清晰的体现。因此,未来研究可以考虑在更长的“时间窗”中探索员工职场偏差行为对自身长期的消极影响。此外,未来研究还可以关注在一段时间内员工职场偏差行为与其负面情绪的交互影响(reciprocal relationship)。新近研究已经发现,在一段时间里,个体的情感与行为并不一定是单向影响,二者更有可能是交互影响的关系(Casper等,2019)。结合职场偏差行为已有研究和本文的发现,也能够从一定程度反映出个体负面情绪与其职场偏差行为之间可能存在互惠关系。因此,未来研究可以考虑通过收集长时数据探讨职场偏差行为与负面情绪的交互影响。

① 此外,考虑到Harman单因子法(harman’s single-factor test)检验力较低(汤丹丹和温忠麟,2020),参考Podsakoff等(2003)的建议,本研究采用控制不可测量的潜在方法因子(controlling for the effects of an unmeasured latent methods factor)的方法来进行共同方法偏差(common method variance,CMV)检验。该方法将共同方法因子作为一个单独的潜变量纳入到验证性因子分析模型(即前文的五因素模型)中,并允许所有测量题项都在该共同方法因子上有负载,再用由此得到的模型拟合结果与五因素模型进行比较,从而检验控制了共同方法因子后的模型拟合指标是否显著优于未控制时的五因素模型(周浩和龙立荣,2004)。由于χ2变化受样本量影响较大,在进行模型比较时,除了检验χ2变化是否显著以外,还需要同时考虑其他拟合指标的变化情况(温忠麟等,2004)。本研究结果表明,控制不可测潜在因子后的模型拟合结果为:χ2(107)= 158.2015,p < 0.001;SRMR = 0.0332,RMSEA = 0.0385,CFI =0.9749,TLI = 0.9640,与控制前相比,控制后模型的χ2发生了显著改变:Δχ2 = 85.2115,Δdf = 18,p< 0.01,但控制前后模型的拟合指标SRMR和RMSEA的变化幅度在0.02以下,CFI和TLI的变化幅度在0.04以下,表明控制后的模型并未有显著改善(张军伟和龙立荣,2014),因此,本研究不存在严重的共同方法偏差。

| [1] | 陈晨, 秦昕, 谭玲, 等. 授权型领导—下属自我领导匹配对下属情绪衰竭和工作绩效的影响[J]. 管理世界, 2020a, 36(12): 145–161. |

| [2] | 陈晨, 张昕, 孙利平, 等. 信任以稀为贵? 下属感知被信任如何以及何时导致反生产行为[J]. 心理学报, 2020b, 52(3): 329–344. |

| [3] | 关涛, 康海华. 员工为什么“先好”而“后坏”?——基于道德许可的理论分析框架[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(6): 98–113. |

| [4] | 黄丽, 陈维政. 管理者支持与滥权行为对下属工作行为的影响——以工作疏离感为中介变量[J]. 科研管理, 2017, 38(5): 77–86. |

| [5] | 康勇军, 彭坚. 累并快乐着: 服务型领导的收益与代价——基于工作—家庭资源模型视角[J]. 心理学报, 2019, 51(2): 227–237. |

| [6] | 李进, 刘军, 刘超, 等. 基于需求理论框架的职场排斥缓冲效应研究[J]. 管理学报, 2016, 13(2): 221–228. |

| [7] | 马吟秋, 席猛, 许勤, 等. 基于社会认知理论的辱虐管理对下属反生产行为作用机制研究[J]. 管理学报, 2017, 14(8): 1153–1161. |

| [8] | 彭贺. 中国知识员工反生产行为分类的探索性研究[J]. 管理科学, 2010, 23(2): 86–93. |

| [9] | 孙旭, 严鸣, 储小平. 基于情绪中介机制的辱虐管理与偏差行为[J]. 管理科学, 2014, 27(5): 69–79. |

| [10] | 汤丹丹, 温忠麟. 共同方法偏差检验: 问题与建议[J]. 心理科学, 2020, 43(1): 215–223. |

| [11] | 王端旭, 曾恺, 郑显伟. 员工非伦理行为如何招致同事攻击: 道义公正视角[J]. 心理学报, 2017, 49(6): 829–840. |

| [12] | 王尧, 章凯, 张娇娇, 等. 领导可信赖性: 委派效应的分水岭及其消极面的形成机制[J]. 管理世界, 2019, 35(2): 185–196. |

| [13] | Ames D R, Johar G V. I’ll know what you’re like when I see how you feel: How and when affective displays influence behavior-based impressions[J]. Psychological Science, 2009, 20(5): 586–593. |

| [14] | Barnes C M, Lucianetti L, Bhave D P, et al. “You wouldn’t like me when I’m sleepy”: Leaders’ sleep, daily abusive supervision, and work unit engagement[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(5): 1419–1437. |

| [15] | Bledow R, Schmitt A, Frese M, et al. The affective shift model of work engagement[J]. Journal of Applied Psychology, 2011, 96(6): 1246–1257. |

| [16] | Bono J E, Glomb T M, Shen W, et al. Building positive resources: Effects of positive events and positive reflection on work stress and health[J]. Academy of Management Journal, 2013, 56(6): 1601–1627. |

| [17] | Butts M M, Becker W J, Boswell W R. Hot buttons and time sinks: The effects of electronic communication during nonwork time on emotions and work-nonwork conflict[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(3): 763–788. |

| [18] | Casper A, Tremmel S, Sonnentag S. The power of affect: A three-wave panel study on reciprocal relationships between work events and affect at work[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2019, 92(2): 436–460. |

| [19] | Chi N W, Chung Y Y, Tsai W C. How do happy leaders enhance team success? The mediating roles of transformational leadership, group affective tone, and team process[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2011, 41(6): 1421–1454. |

| [20] | Christian M S, Garza A S, Slaughter J E. Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance[J]. Personnel Psychology, 2011, 64(1): 89–136. |

| [21] | Colbert A E, Mount M K, Harter J K, et al. Interactive effects of personality and perceptions of the work situation on workplace deviance[J]. Journal of Applied Psychology, 2004, 89(4): 599–609. |

| [22] | Dimotakis N, Scott B A, Koopman J. An experience sampling investigation of workplace interactions, affective states, and employee well-being[J]. Journal of Organizational Behavior, 2011, 32(4): 572–588. |

| [23] | Gino F, Wiltermuth S S. Evil genius? How dishonesty can lead to greater creativity[J]. Psychological Science, 2014, 25(4): 973–981. |

| [24] | Johnson R E, Lanaj K, Barnes C M. The good and bad of being fair: Effects of procedural and interpersonal justice behaviors on regulatory resources[J]. Journal of Applied Psychology, 2014, 99(4): 635–650. |

| [25] | Johnson R E, Rosen C C, Djurdjevic E. Assessing the impact of common method variance on higher order multidimensional constructs[J]. Journal of Applied Psychology, 2011, 96(4): 744–761. |

| [26] | Ju D, Huang M P, Liu D, et al. Supervisory consequences of abusive supervision: An investigation of sense of power, managerial self-efficacy, and task-oriented leadership behavior[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2019a, 154: 80–95. |

| [27] | Ju D, Xu M Y, Qin X, et al. A multilevel study of abusive supervision, norms, and personal control on counterproductive work behavior: A theory of planned behavior approach[J]. Journal of Leadership & Organizational Studies, 2019b, 26(2): 163–178. |

| [28] | Judge T A, Scott B A, Ilies R. Hostility, job attitudes, and workplace deviance: Test of a multilevel model[J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(1): 126–138. |

| [29] | Kluemper D H, Taylor S G, Bowler W M, et al. How leaders perceive employee deviance: Blaming victims while excusing favorites[J]. Journal of Applied Psychology, 2019, 104(7): 946–964. |

| [30] | Koopman J, Lanaj K, Scott B A. Integrating the bright and dark sides of OCB: A daily investigation of the benefits and costs of helping others[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(2): 414–435. |

| [31] | Lanaj K, Johnson R E, Barnes C M. Beginning the workday yet already depleted? Consequences of late-night smartphone use and sleep[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2014, 124(1): 11–23. |

| [32] | Lanaj K, Johnson R E, Lee S M. Benefits of transformational behaviors for leaders: A daily investigation of leader behaviors and need fulfillment[J]. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(2): 237–251. |

| [33] | Leung A S M, Wu L Z, Chen Y Y, et al. The impact of workplace ostracism in service organizations[J]. International Journal of Hospitality Management, 2011, 30(4): 836–844. |

| [34] | Liao Z Y, Yam K C, Johnson R E, et al. Cleansing my abuse: A reparative response model of perpetrating abusive supervisor behavior[J]. Journal of Applied Psychology, 2018, 103(9): 1039–1056. |

| [35] | Liu W, Song Z L, Li X, et al. Why and when leaders’ affective states influence employee upward voice[J]. Academy of Management Journal, 2017, 60(1): 238–263. |

| [36] | Mitchell M S, Baer M D, Ambrose M L, et al. Cheating under pressure: A self-protection model of workplace cheating behavior[J]. Journal of Applied Psychology, 2018, 103(1): 54–73. |

| [37] | Mulder L B, Aquino K. The role of moral identity in the aftermath of dishonesty[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2013, 121(2): 219–230. |

| [38] | Podsakoff P M, MacKenzie S B, Podsakoff N P. Sources of method bias in social science research and recommendations on how to control it[J]. Annual Review of Psychology, 2012, 63: 539–569. |

| [39] | Porath C, Pearson C. The price of incivility[J]. Harvard Business Review, 2013, 91(1-2): 114–121, 146. |

| [40] | Qin X, Chen C, Yam K C, et al. The double-edged sword of leader humility: Investigating when and why leader humility promotes versus inhibits subordinate deviance[J]. Journal of Applied Psychology, 2020, 105(7): 693–712. |

| [41] | Qin X, Huang M P, Johnson R E, et al. The short-lived benefits of abusive supervisory behavior for actors: An investigation of recovery and work engagement[J]. Academy of Management Journal, 2018, 61(5): 1951–1975. |

| [42] | Qin X, Ren R, Zhang Z X, et al. Fairness heuristics and substitutability effects: Inferring the fairness of outcomes, procedures, and interpersonal treatment when employees lack clear information[J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(3): 749–766. |

| [43] | Rich B L, Lepine J A, Crawford E R. Job engagement: Antecedents and effects on job performance[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(3): 617–635. |

| [44] | Scott B A, Barnes C M. A multilevel field investigation of emotional labor, affect, work withdrawal, and gender[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(1): 116–136. |

| [45] | Tofighi D, MacKinnon D P. RMediation: An R package for mediation analysis confidence intervals[J]. Behavior Research Methods, 2016, 43(3): 692–700. |

| [46] | van Knippenberg D, van Kleef G A. Leadership and affect: Moving the hearts and minds of followers[J]. Academy of Management Annals, 2016, 10(1): 799–840. |

| [47] | Wu C H, Liu J, Kwan H K, et al. Why and when workplace ostracism inhibits organizational citizenship behaviors: An organizational identification perspective[J]. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(3): 362–378. |

| [48] | Zheng X M, Qin X, Liu X, et al. Will creative employees always make trouble? Investigating the roles of moral identity and moral disengagement[J]. Journal of Business Ethics, 2019, 157(3): 653–672. |