2021第43卷第2期

2.上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200433

2.School of Public Economics and Administration, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

在灵活用工、“机器换人”、产消者(prosumer)劳动等新用工形态下,企业劳动力的构成日趋混合。首先,在人口老龄化、人力成本攀升、共享经济、平台经济等的推动下,企业灵活用工模式日趋盛行;其次,智能机器劳动力已逐渐成为企业降低成本、提高效率的生力军;再次,生产者与消费者的边界日趋模糊,受众劳动、产消者、数字劳动等逐渐成为企业免费劳力的新形态。因此,数智化技术革命浪潮正促成传统主导组织范式的变革(Bodrožić和Adler,2018),进而助推企业劳动力结构的不断优化,查尔斯•汉迪(1989)提出的三叶草组织等组织用工模式已经滞后于企业实践中的新兴组织形态(Puranam等,2014)。如何更好地诠释组织多元混合劳动力形态并引领企业用工实践的变革,已成为亟待探讨的重要议题。

目前,学术界已提出共生型组织、水样组织、智能组织、生态组织、分布式组织、无边界组织、扁平化组织、学习型组织、三叶草组织等诸多新型组织形态(陈春花和刘祯,2017;陈春花等,2019;王易和邱国栋,2020),也有部分学者探讨了灵活用工和零工经济(Rubery等,2016;Wood等,2019)、智能机器劳动力和数字劳动力(Fieseler等,2019),但是,现有文献对新时代背景下的多元混合劳动力的探究着墨甚少,尤其缺乏系统性的理论框架。

一种新的组织形态理论可以为揭示当下多元化劳动力分工和工作整合问题提供新颖的理论视角和独特的解决方案(Puranam等,2014)。鉴于此,本研究拟从劳动力结构的视角系统地构建四叶草组织理论框架,即由专业核心劳动力、灵活用工劳动力、智能机器劳动力、产消者劳动力四部分构成的混合劳动力体系。该理论框架揭示了企业数智化转型的前沿实践和用工形态的变革趋势,可为数智化时代企业理论创新提供借鉴,也可为推动企业新型用工实践提供理论引导。

二、四叶草组织的源起(一)四叶草组织的理论源起

四叶草又名幸运草,它是三叶草的稀有变种,也是国际公认的幸运象征。本文运用隐喻式方法(陆亚东和符正平,2016),借鉴四叶草的自然形态结构,提出企业劳动力形态的理论框架,旨在探讨数智化时代企业组织用工形态的变革。较早的相似理论是著名管理思想家查尔斯•汉迪提出的三叶草组织理论,特指由三部分或三片叶子构成的一种组织劳动力结构形态。汉迪认为当今组织日益趋向于由专业核心人员、外包人员以及弹性人员(包括临时和兼职人员)三类不同工种和工人组成的新型劳动力组织结构形态,并将后两类工作者称为拥有独特顾客组合和项目组合的“组合式工作者”(Handy,1989)。其中,专业核心人员(即第一片叶子)由资深专家、技术人员以及管理人员等组成,他们构成组织的核心劳动力量,且其报酬与绩效息息相关;外包人员(即第二片叶子)由与企业存在合同关系、具有外包性质的个人或组织构成,指企业将非核心工作外包给外包商或个人以集中发展核心业务;弹性人员(即第三片叶子)指的是企业根据业务需求波动而灵活调整的劳动力,包括工作时间、地点、形式及人员数量等具有较大弹性的专家或者自雇工作者,如兼职工、临时工等。由于灵活用工、产消者、“机器换人”、人机共生等理念日趋盛行,三叶草组织等传统企业用工形态理论已经部分丧失解释力,需要构建更富诠释力的理论框架。因此,本文拟进一步升华汉迪的三叶草组织理论,提出更适应新时代企业实践需求的四叶草组织理论。需要说明的是,四叶草组织理论与三叶草组织理论虽然有一定的关联,但是在诞生背景、理论宗旨、元素构成、管理对象等方面存在质的区别。

(二)四叶草组织的实践基础

本文以现代制造业企业、现代物流业企业以及互联网企业为例,基于实地调研访谈、文献阅读、报道资料收集等方式获取样本案例资料,并从企业实践案例视角系统剖析和梳理四叶草组织的劳动力结构形态特征(如表1所示),旨在为后续理论框架的构建奠定实践基础。分析发现,上述各类企业的劳动力构成形态呈现以下新趋势:(1)在劳动分工和岗位结构方面,企业分工日趋专业化、精细化,工作岗位呈现逐渐明晰的核心与非核心工作之分,而人员精简化、外包化、数智化转型等已成为企业应对外部不确定性、实现降本增效的重要趋势。(2)为寻求员工劳动力价值使用的最大化,越来越多的企业从长期雇用转向灵活多元的新型雇用方式,其用工形态也从传统“一人一岗”的人岗匹配模式,逐步走向时间、任务灵活高效匹配的灵活用工模式。(3)企业运用物联网、互联网、人工智能、大数据等数智化技术,实现企业与消费者的更紧密连接,并无偿占有“受众劳动力”的成果(邱海平和赵敏,2017);消费者也多元化地参与到服务和产品生产流程中,并扮演着越来越重要的生产者劳动的替代角色。(4)智能机器已成为企业劳动力的重要一极,其对传统人工劳动力的替代范围已从体力替代走向更深层次的脑力乃至全方位替代,人机协同共生已成企业劳动力构成新常态。总的来看,企业的劳动力构成从传统单一化的专职人工劳动力,逐渐演化至由专业核心劳动力、灵活用工劳动力、产消者劳动力以及智能机器劳动力等构成的多元混合劳动力形态。

| 企业

类别 |

案例企业 | 资料

来源 |

主要劳动力构成形态 | |||

| 专业核心劳动力 | 灵活用工劳动力 | 产消者劳动力 | 智能机器劳动力 | |||

| 制造业企业 | 汽车制造型巨头企业上汽集团、重型装备制造行业振华重工和卫华集团、电器制造企业正泰集团、时装设计制造企业锦泓时装集团等 | 调研

访谈 |

核心管理人员、专业技术人

员等 |

业务外包人员、临时工、劳务派遣人员 | 消费者参与产品生产与销售等流程(如消费者自动组装、产品DIY、个性化需求与交互信息数据、参与产品设计与迭代、产品分销扩散等) | 智能制造机器、智能机械臂、流程自动化机器人、传感器设备等 |

| 物流业企业 | 京东物流、顺丰物流、三通一达(申通、圆通、中通、韵达)等 | 官网、新闻报道、研究报告、文献资料等 | 物流体系支撑、运维管理人

员等 |

物流业务外包、物流众包等 | 消费者自助下单、自助寄件和取件、自助付费、消费者免费品牌口碑宣传等 | 自动导引车、码垛机器人、分拣机器人、打包机器人、智能叉车、无人机、配送机器

人等 |

| 互联网企业 | 互联网平台型企业(如淘宝、百度、京东、滴滴、Uber、美团、拼多多等)、社交媒体和娱乐平台(如微信、微博、QQ、Facebook、抖音、B站等)、知识分享和付费型平台(如维基百科、得到、知乎、百度文库等) | 官网、新闻报道、研究报告、文献资料等 | 专业骨干、资深专家、平台运维技术性员工等 | 平台上入驻企业商户、创业者群体、外包服务劳动力等 | 平台消费用户(包括诸如自助采购、自助支付、平台和产品市场推荐营销、商业广告估价、产品和服务内容研发设计与生产、产品质量监管、消费行为数据生产等劳动力角色) | 聊天机器人、客服机器人、智能算法、订单智能调度和大数据分析机器人等 |

| 资料来源:本文作者整理。 | ||||||

(三)四叶草组织的兴起成因

四叶草型组织劳动力结构体系其实早已存在,只是其在经济社会不同发展阶段所呈现的各部分劳动力规模结构各有不同。随着企业组织内外部要素的演化,四叶草组织已成为数智化时代企业组织的典型形态。本文从专业核心劳动力分离、灵活用工劳动力盛行、产消者劳动力兴起、智能机器劳动力崛起四个维度剖析四叶草组织兴起的成因,并归纳如下:(1)劳动分工精细化、员工概念范围扩大化、就业市场灵活化、消费行为习惯改变、数智化技术赋能等,导致专业化核心员工逐渐分离并向其他用工形态转移;(2)政策支持和法律法规日趋完善、灵活化就业新经济理念盛行、企业降本增效需求激增、员工就业理念和诉求灵活化等,共同推动灵活用工模式盛行;(3)资本追求剩余价值、企业寻求“免费劳动力”、消费者劳动参与意识觉醒以及消费者与生产者边界日趋模糊、数智化技术赋能降低劳动参与门槛和成本等因素,共同推动企业部分专业核心劳动力向产消者劳动力转移;(4)国家战略驱动、经济和数智化技术等宏观因素倒逼、企业转型升级和降本增效、员工拓展能力局限需求等,共同推动企业“机器换人”和智能机器劳动力的崛起。

三、四叶草组织的内涵机理(一)四叶草组织的基本内涵

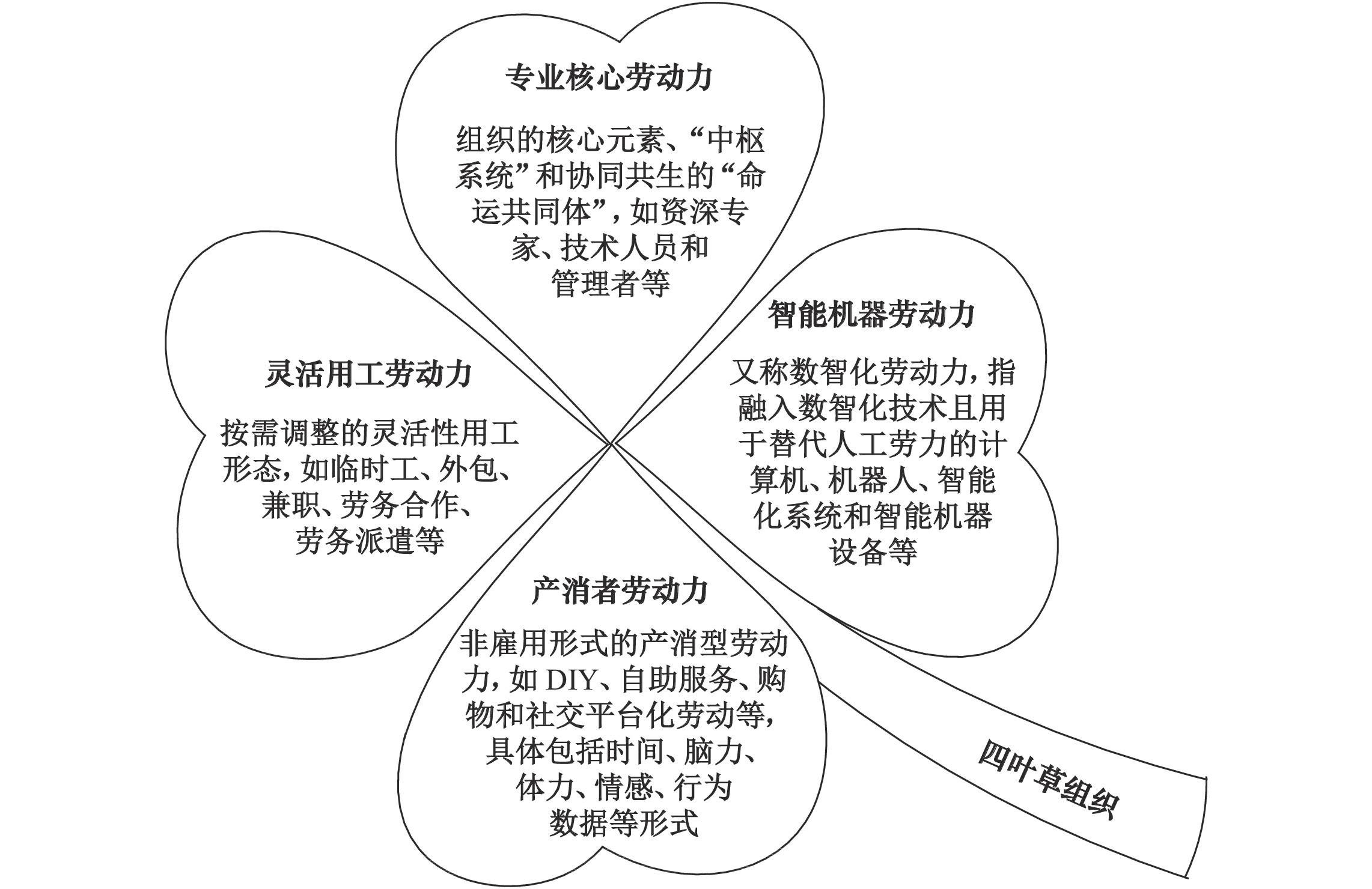

四叶草组织是三叶草组织的升华和拓展,基于三叶草组织的内涵,本文将四叶草组织定义如下:由专业核心劳动力(core labor force)、灵活用工劳动力(flexible labor force)、智能机器劳动力(intelligent machine labor force)、产消者劳动力(prosumer labor force)四部分组成的新型混合劳动力组织形态。四部分劳动力共同构成四叶草组织劳动力体系的四支柱模型(简称为FICP模型),且四类劳动力的形态分布可能会因企业自身特质而存在非均衡的比例性差异。四叶草组织的本质核心是通过生产链、工作岗位和劳动者工作技能等的分解与整合,实现企业劳动分工精细化和组织运作降本增效。具体来看,诸如智慧物流企业、智能制造企业、互联网平台型企业等都是典型的四叶草组织,这些企业中的专业型、技术性和管理层员工就是专业核心劳动力,短期工、临时工、外包用工等就是灵活用工劳动力,面向消费者的各类自助化、DIY类服务则是产消者劳动力,而企业背后的数智化技术和机器设备则承担智能机器劳动力角色。四叶草组织的基本结构框架如图1所示。

|

| 图 1 四叶草组织的基本结构 |

(二)四叶草组织的基本元素

1. 第一片叶子:专业核心劳动力

四叶草组织的第一片叶子是专业核心劳动力。专业核心劳动力作为四叶草组织成功运行的核心元素和企业大脑“中枢系统”,不仅承担着员工劳动主力军的职能,也是组织运作的核心专家和“合伙人”。与三叶草组织理论相似,四叶草组织中的专业核心劳动力也是由资深专家、技术人员和管理者等群体组成,并承担着计划、组织、指挥、协调和控制等组织运作的关键职能。同时,专业核心劳动力象征着文化底蕴、组织特性、品牌特征和组织形象,该群体是组织区别于其他组织的关键标志。他们大多经过专业化培训,也是组织管理运作的中坚力量,通常难以被取代。

2. 第二片叶子:灵活用工劳动力

四叶草组织的第二片叶子是灵活用工劳动力。它整合了三叶草组织理论中的外包人员和弹性人员劳动力,是企业中较为灵活多变的劳动力,其特点在于富有弹性、灵活性、按需匹配。企业按不同情形下用工需求的波动灵活雇用劳动力且不建立全职劳动关系,并对员工工作时间、地点、内容、薪酬以及人员数量等进行灵活调整,这种不同于传统正规或标准雇用方式的其他用工形态的总和就称为灵活用工劳动力。其本质是将传统用工形态中的“人—岗匹配”模式转变为更灵活的“时间—任务匹配”模式。从具体形态看,灵活用工劳动力包括兼职、实习、临时工、劳务合作、自雇合作、劳务派遣、短期合同、人力资源服务外包、平台用工等(冯喜良等,2018)。新冠疫情下走红的企业间共享员工模式也是灵活用工形态的一种(何江等,2020)。灵活用工劳动力对象既可以是员工个体形态,也可以是第三方人力资源公司等组织。这部分员工劳动力虽然并非组织核心劳动力群体,通常依照临时项目或任务结果获取报酬,但仍是组织运作不可或缺的重要帮手,企业应当尽可能地吸纳并帮助其融入组织团队和文化,以便保证其高质量地完成工作任务。

3. 第三片叶子:产消者劳动力

四叶草组织的第三片叶子为产消者劳动力,旨在强调在生产与消费合一的时代利用“产消者”为企业提供免费劳动的新型劳动力形态。所谓产销者,是指消费者在作为商品服务消费者的同时,也承担着生产者角色参与商品生产活动(成伯清,2017),诸如参与商品前期调研、样式设计、制作生产、市场销售等。其特点在于免费、大数量、边际使用成本几乎为零,企业往往无需支付劳动报酬(或者报酬非常低廉)。韩文龙和刘璐(2020)将这一劳动形态称为非雇用形式的产销型数字劳动过程。产消者劳动形态其实古已有之,但那时更多是自产自消者。虽然托夫勒早已明确指出,处在第三次浪潮的当代社会是产销融合的时代(Toffler,1980),但相关理念直到21世纪初乃至近年来才受到广泛的关注。当代的产消者劳动更像是一种“大众生产”或者“众包”的新型劳动力模式。它作为介于生产者和消费者之间的新生形态,源于消费者但又有别于传统或普通消费者,承担着生产者职能但并非专业生产者。产消者提供劳动力的形式包括付出时间(如观看广告并为广告估值)、脑力劳动(如社交媒体平台和短视频平台内容生产)、体力劳动(如自助服务)、情感劳动、个体行为信息(如消费者行为偏好)等。一些传统行业领域虽已出现获取消费者劳动力的形式(如ATM自助取款机、自助取餐和DIY产品等),但这更多的是线下自助式并以产消者承担体力劳动为主要特征。数智化技术的普及则进一步促成了消费者数字劳动的推广(如自助采购支付、自助咨询、社交媒体平台用户生成内容等),这些产消者劳动更多的是以承担脑力劳动为主要特征,表现为数智化形态。

4. 第四片叶子:智能机器劳动力

四叶草组织的第四片叶子是智能机器劳动力。由钱学森指导提出的人—机—环境系统工程理论将“机”定义为人员个体所控制的一切对象(如工具、机器、计算机、系统和技术)的总称。基于此,本研究将智能机器所指的范围界定为人员个体所控制并可实现与人交互协作的数智化非人对象,具体包括融合了人工智能、大数据、区块链、互联网等数智化赋能技术并应用于替代人工劳动力的计算机、机器人、智能化系统、智能机器设备等。智能机器劳动力作为四叶草组织实现数智化转型升级的新生动能,既可以表现为软件系统、聊天机器人等虚拟形态,也可以是工业机器人和服务机器人等实体机器形态。

本研究将智能机器纳入与人类员工、产消者等用工形态相提并论的组织劳动力范畴,主要基于以下考量:

(1)从智能机器的进化来看,其在体力、记忆力、学习力、计算力等劳动功能上正在大幅赶超人类劳动力。人工智能正逐渐实现人机超连接并向人类员工趋同(Gaines,2019),甚至将拥有自我意识和自主决策执行能力。随着人工智能的不断发展,出现了智能机器劳动力对人类劳动力的大规模替代现象(贾根良,2016),替代领域也在不断扩大,已经从工业化时代的低端体力劳动替代拓展到数智化时代的高端脑力劳动替代,因此,智能机器成为企业实践和管理理论体系构建中不容忽视的重要维度。

(2)从企业的角度看,企业生产运营中呈现出智能机器“员工化”趋势(高山行和刘嘉慧,2018)。数字员工、数字劳动力(Colbert等,2016)、智能机器员工(徐鹏和徐向艺,2020)、机器人同事、人机混合团队、“管理机器”(刘业政等,2020)、机器人老板(机器算法管理员工个体)(Frick,2015;Curchod等,2020)等已成为企业新常态,并且智能机器在企业中扮演着日益重要的角色,成为组织劳动力的新主体和生力军,渗透到产品研发、设计、生产、销售以及服务、管理等诸多环节。

(3)从员工的角度看,智能机器对人类员工的工作与生活的影响日益凸显,人类员工对待智能机器的态度也在逐渐转变,已将其视为不可或缺的“类人”合作伙伴。人机合作与协同共生已成企业员工应对智能机器冲击的最佳策略(Crandall等,2018;Rahwan等,2019),人机关系也从传统“辅助”工具走向人机协同融合(Gaines,2019;王芳和郭雷,2020)。

(4)从社会的角度看,越来越多的专家学者和社会人士呼吁将智能机器视作人类协同共生的合作伙伴。此外,韩国等国家的政府正在尝试对机器人征收“机器人税”,这表明智能机器不仅是工作场域新的劳动力形态,而且将被接纳为新的社会成员。

(三)四叶草组织的基本特征

本研究基于组织劳动力形态及其交互关系的视角,将典型四叶草组织的基本特征归纳为以下六个方面。

1. 以人为本

“以人为本”是四叶草组织的终极目标、核心基石与本质特征,旨在强调尊重个体的独立人格、价值、自由和能动性并促进其全面发展,包括以满足员工体验和人本管理为宗旨的专业核心劳动力管理,以人为中心的人机协同共生,以人性化选择为中心的灵活用工,以消费者需求体验为导向的产消者劳动。具体表现为:(1)从专业核心劳动力层面看,四叶草组织强调注重员工个体体验,强调为员工提供人性化工作支持、激发员工个体能动性和创造力、提升员工满意度并以其全面发展为导向。(2)从灵活用工劳动力层面看,灵活用工模式不单是为企业节约用工成本,更强调为灵活就业者提供灵活化就业机会,以及在时间、空间、形式等方面更自由和人性化的工作选择。(3)从产消者层面看,产消者劳动形态有助于企业生产更贴近消费者的真实需求,强调客户需求导向,实现个性化服务和“所供即所需”。(4)从智能机器劳动力看,“机器换人”虽然带来员工劳动力结构的变革,但仍需坚持以人为中心和科技向善,并强调运用机器赋能员工个体、解放体力劳动、拓展外延能力并优化服务体验,而不应陷入“机器换人”的恐慌陷阱。

2. 多元共生

多元共生是四叶草组织的关键特征,主要体现为组织劳动力形态多元化以及多元组织关系的协同共生化。未来的企业将是多元用工形态协同共生型组织(陈春花和赵海然,2018;陈春花和朱丽,2019;戚聿东和肖旭,2020),四叶草组织强调组织内外部各要素间形成混合多元、协同共生、利益互补、相互适应的共生化体系,企业关系也从人与组织的关系拓展至人—机、机—机、人—机—组织、人—机—组织—环境等多元化共生网络系统,并主要呈现为企业—员工共生化、企业—消费者共生化、企业—外部环境共生化、核心劳动力—灵工劳动力共生化、员工—消费者—智能机器的人机共生化等多重共生关系。具体表现为:(1)企业与员工个体将由传统雇佣用关系转向协同共生关系,员工个体将演化为企业的“合伙人”,且二者将构成利益共享、风险共担的协同共生体系。(2)伴随生产过程与消费活动边界日趋模糊,企业与消费者也逐渐走向共生,企业旨在满足消费者需求并提供各类物美价廉的产品和服务,而消费者则是“养活”企业的“上帝”乃至为其提供产消者劳动,二者协同共生、利益互补。(3)企业与外部环境、上下游合作伙伴等趋向共生化,组织绩效日益受到各类外部因素的影响,彼此共同营造更好的营商环境、共享各类资源要素、共同提升资源配置效率并实现合作共赢。(4)企业中专业核心劳动力与灵工劳动力也存在共生关系,专业核心员工需要灵工劳动力的协助以更好地完成组织任务,灵工劳动力则需核心员工的专业指导和帮助。(5)伴随数智化技术在企业全方位渗透普及,人机协同决策、协同管理、协同作业等人机协同共生型工作方式已成为新常态,智能机器助力人类员工突破能力极限,而人类员工则为智能机器提供程序化的知识、思想和经验输入,员工与机器的关系正逐渐从工具式的“利用与被利用”演化为相辅相成、共生共荣,从一对一的人机交互关系演化至一对多、多对一、多对多的网络型人机共生系统,并从过去的“陌生”趋向未来的“共生”、从“机器换人”走向人机协同;同时,数智化时代的消费者也需与智能机器协同合作,以便高效、便捷地完成个性化消费活动。

3. 灵敏柔性

灵敏柔性是VUCA时代企业应对外界不确定性的重要特性(陈冬梅等,2020),也是四叶草组织的基本功能特征,它体现在劳动力形态灵活化、组织运作敏捷化、组织管理灵敏化、劳动力构成机动化、组织结构柔性化等方面。主要变现为:(1)劳动力形态灵活化:包括企业用工结构在员工个体工作职能、时间、薪酬、地点、形式以及员工数量等方面的灵活性。(2)组织生产运作敏捷化:“智能工厂”“黑灯工厂”背景下的企业生产运作体系逐步实现允许简单的模块化即插即用功能,能够快速响应市场和客户需求变化,敏捷调动各种生产力资源;同时,企业能够敏锐感知顾客需求、员工离职等变化并提前作出反应,实现客户需求预测前置化和资源配置高效化、生产制造柔性化、市场营销精准化。(3)组织管理灵敏化:劳动力结构变革将驱动企业结构扁平化,实现柔性化管理,强调连接的简单、便捷、快速响应;同时,四叶草组织具有超强的组织团队适应性及员工能动性和创造力,能够敏捷响应环境的不确定性,与丹娜•左哈尔提出的量子管理、稻盛和夫的阿米巴经营模式、张瑞敏的“人单合一”模式等异曲同工、彼此吻合。(4)劳动力结构比例机动化:如同四边形的形状结构具有不稳定性一样,四叶草组织各部分劳动力间的比例也会因为企业发展阶段、战略需求、内外部环境等具体情形的不同而发生变化。(5)组织结构柔性化:四叶草组织一方面会为部分常规化任务和组织功能设立固定的组织结构,另一方面也会为临时应激性任务设立项目组、临时工、外包、咨询专家等,体现出类似水样组织(陈春花和刘祯,2017)的柔韧性。

4. 虚拟数智

虚拟数智是四叶草组织劳动力形态的基本特征,它强调企业需要借助虚拟化、数字化、智能化的劳动力运作,实现实时感知、智能分析、快速响应和数智化赋能。具体表现为:(1)组织团队虚拟化:四叶草组织团队更多地依赖于数字化技术实现连接,并围绕短期、临时性的项目任务组建虚拟团队;同时,团队合作形态也从有形走向无形,如智能机器、产消者、灵工劳动力等都可能采用远程化、虚拟化的团队协作模式。(2)劳动力形态虚实结合:伴随近年来远程办公与人机协作技术的不断迭代,尤其是新冠肺炎疫情下“宅经济”形态的盛行,远程办公、远程协作、人机协同等成为新常态,核心员工的劳动力形态也趋向于远程办公与线下办公相结合、虚拟劳力与实体劳力相结合。(3)劳动过程数字化:伴随“一切皆可数字化”时代的到来,数据成为企业的重要生产要素和生产力,数字员工、数字劳动力等也逐渐成为企业劳动力新元素;人类员工、产消者等与智能机器的协作交互将会产生无穷无尽的数据,企业将运用大数据、数字孪生等技术实现组织生产运作的模拟仿真;同时,产消者劳动形态也趋向数字化,诸如产消者付出的时间、情感、脑力、消费行为数据等劳动过程也都呈现为数字化协作形态。(4)员工管理智能化:在四叶草组织中,一方面,智能机器员工的劳动主要呈现为由数据驱动的流程信息化、场景数据化、决策智能化、执行自动化、管理云端化;另一方面,企业综合运用人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网、传感器等数智化技术驱动的智慧企业大脑,基于人工智能、大数据等数智化技术进行员工离职率预测、员工生日祝福和生活关怀,实现员工劳动力协调管理智能化、组织契约关系区块链化、组织关怀精细化和个性化,进而助力企业实现高质量发展并增强风险防控能力。

5. 扁平无界

扁平无界是四叶草组织劳动力要素的结构特征,强调劳动分工扩展化、管理层级结构扁平化、传统部门和组织团队边界模糊化、组织关系外延无界化、内外部劳动力共享化。主要表现为:(1)伴随企业员工劳动力的不断分化,非专业核心劳动力的冗余人员逐渐剥离,企业结构则趋向于扁平化。(2)伴随智能机器员工劳动力的普及,企业向下或向上的信息传递无须通过传统管理层级逐级传递,组织层级信息传递结构的扁平化不仅减少中间环节和信息传递“失真”损耗,而且推动企业快速响应内外部环境的变化。(3)组织内部劳动力无界共享化:数智化协作技术、智能机器员工的渗透和介入,助推企业跨部门、跨团队沟通协作成为可能,组织关系外延边界日趋模糊化乃至无界化(李海舰和陈小勇,2011),以项目、功能为导向的组织用工方式和跨部门融合协作成为可能,如人力资源三支柱模型中的人力资源共享服务中心等就是拆掉组织部门围墙的典型例子。(4)组织外部劳动力无界共用化:企业生产组织和用工方式逐渐向共享化、无边界化形态演进,共享制造、共享经济、共享人才、共享用工等成为新趋势,同一企业内部员工劳动力可能源自于不同行业、不同地域并为不同组织所共用,如新冠肺炎疫情下走红的“共享员工”等模式则推动企业间实现员工劳动力共享共用。

6. 生态连接

生态连接是四叶草组织各种劳动力形态间的关系特征,它强调组织劳动力构成生态化、组织关系连接化。未来的企业将更多的是各种生态型组织,永续连接化也将成为数智化时代企业关系的重要趋势(Siggelkow和Terwiesch,2019)。传统企业大多仅是单纯的设备之间或者人与人之间的连接并且不能够实时响应,未来企业员工、客户、供应商、合作伙伴、市场、外部经济、社会环境以及智能机器设备之间都将7×24小时深度实时连接,真正实现万物互联。具体表现为:(1)组织劳动力结构趋向生态化,形成开放式劳动力生态网络体系,企业能连接一切可为其所用的劳动力资源,员工劳动力来源不再局限于当地区域范围,而是来自全国乃至全球。(2)组织与个体的关系趋向“永续连接”,形成实时高效、深度互动、交错复杂的网络体系,企业与员工、客户、合作伙伴、智能机器等将建立起比以往任何时候都更紧密的连接关系。从企业与消费者的连接关系来看,企业通过积极响应消费者需求、超前规划产品、引导消费行为、智能化执行消费等快速部署和实施其“连接策略”,从而实现“所供即所需”并改善消费者体验(Siggelkow和Terwiesch,2019);其具体互动形式可表现为以内容为核心的互动(抖音、知乎)、以社交为纽带的互动(微信、微博)、基于游戏和视频的虚拟情景互动(各类直播App)、以资金为核心的互动(支付宝)、以购物交易为纽带的互动(淘宝、天猫、京东)。从企业与员工连接关系来看,智能手机、互联网、物联网、传感器、各类用工平台软件等数智化技术助力企业与员工建立更紧密高效的联系,既能使企业快速响应员工的个性化需求、改善员工体验,也有助于企业实时监管员工状态,精准高效地管理人力资源。此外,企业与供应商、渠道商等战略合作伙伴的永续连接,有助于加强协同合作并快速应对市场变化;组织与内部员工、各部门、各类智能机器设备等的永续连接,有助其实时掌控和动态调节组织运作;组织与外部经济、社会、自然环境等实现连接,有助于企业提前预判和应对宏观环境变化和突发性事件。

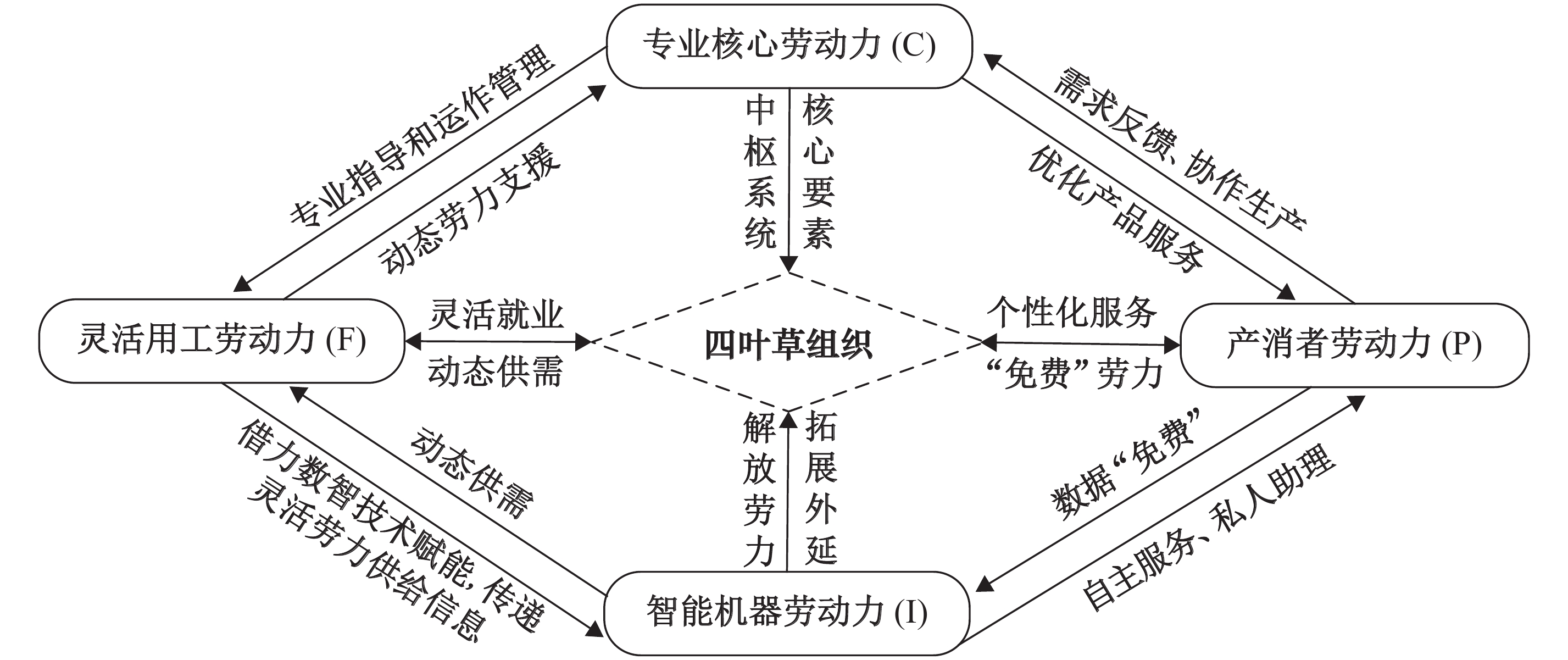

(四)四叶草组织的运作机理

四叶草组织的四片叶子之间是“四位一体”、协同共生的“命运共同体”关系,它们共同组成四叶草组织的整体,但又代表着组织的四个不同侧面。同时,四叶草组织的每一片叶子均与企业本身有着密切关联,并且彼此之间既相互区别又相互联系。总的来说,可将四叶草组织各部分劳动力的具体运作实现机理和路径梳理如下(参见图2)。

|

| 图 2 四叶草组织四支柱模型的基本运作机理 |

1. 专业核心劳动力的运作机理

专业核心劳动力与企业之间存在较为稳固的协同共生关系,作为企业的核心劳动力形态,对企业其他三种劳动力形态起到重要的引领性作用,并且更强调职能化、权力化和专业化。从基本功能来看,专业核心劳动力可为灵活用工劳动力提供专业性引导并进行实际组织运作管理,也可为智能机器提供知识经验性编程输入,助力其迭代升级,同时可为产消者劳动力提供更优质化产品和服务。在组织运作“降本增效”、资本利益最大化等目标驱使下,并且为了避免组织结构过于庞大带来的“大企业病”,专业核心劳动力的规模控制、人才挖掘、职责边界和任务划分等成为四叶草组织成功运作的关键。

2. 灵活用工劳动力的运作机理

灵活用工劳动力作为四叶草组织的灵活应急性劳动力,可以为专业核心劳动力提供劳力支援,同时可以借力数智化平台传递劳动力供给信息,并与产消者劳动力一同促进四叶草组织降本增效。灵活用工劳动力也是企业的员工构成,但其与企业之间更多的是一种任务合作制的关系,更强调个性化和任务化,具有鲜明的灵活性、流动性、短期性等特点。灵活就业个体多是任务目标导向、保留自身特质、追求个性化和自由化,往往随着项目、短期合作任务的完成而结束合作关系,其工作质量、职责履行、规则和程序的遵从等是四叶草组织成功运作的关键。此外,灵工劳动力与专业核心劳动力间的竞争与合作关系并存,灵工劳动力可能威胁专业核心劳动力,也是各部分劳动力中最有可能向专业核心劳动力转化的部分。

3. 产消者劳动力的运作机理

在四叶草组织的产消者劳动形态中,消费者既扮演消费需求方,又承担满足需求的部分责任。产消者劳动力可作为产品服务需求端的“免费”劳力,为专业核心劳动力提供精准化需求反馈,并为智能机器提供个性化消费行为数据“饲料”。从产消者劳动的具体运作机制来看,企业往往通过舆论、信息、物质、意识等有形和无形压力来管制这些免费劳动力。如微信、抖音、微博、QQ、Facebook、Twitter、Zoom、钉钉等社交媒体和工作平台逐渐培养消费者习惯,并演化成为大众生活常态之后,消费者往往就会被来自同事、亲友等的无形舆论压力所绑架,并为避免“不合群”的舆论、丧失必要工作与生活信息等带来的困扰,越来越多的消费者被动卷入产消合一的免费劳动群体。从产消者劳动的具体形成过程和案例来看,数智化时代的产消者劳动已成为新常态。例如,各大网络影视平台、网络媒体平台、社交平台、纸质印刷品、电视甚至“春晚”等官方文艺节目都会强制投放广告,利用消费者参与评估他们卖给广告商的广告空间;数智化技术产品和平台等产生的消费偏好、消费评论、消费痕迹等用户消费行为数据信息,也在为企业训练和“喂养”这些“机器员工”、不断迭代完善产品而提供免费劳动力;在各类高度定制化产品的形成过程中,消费者将参与到产品的设计和开发等环节;分布式光伏电力等新能源的消费者,也逐渐从单纯的能源消费者角色转向兼具能源创造和使用的双重角色;粉丝经济下粉丝群体的评论更新、偏好行为数据、品牌宣传扩散等,也都是消费者提供免费情感劳动的表现;社交媒体采用的用户生成内容(UGC)模式,以及各类开源软件、维基百科、知乎等让用户自主参与维护类平台也都是典型的产消者劳动形态;此外,消费者在消费过程中的品牌推广扩散等无偿劳动,如拼多多、饿了么、美团等平台企业的红包营销模式,也是企业利用消费者的劳动力进行市场推广。

4. 智能机器劳动力的运作机理

四叶草组织中智能机器劳动力扮演着解放核心人工劳动力并拓展人工能力外延的重要角色,也可为企业灵活用工提供平台支撑和供需信息匹配,并可作为产消者劳动力自助服务工具和“私人助理”。伴随企业逐渐走向“智能+”“机器人+”时代,数智化技术红利和机器人红利已引起各行各业争相角逐并纷纷抢滩“新大陆”,探寻被封藏的智能机器劳动力宝库,各类无人技术、“黑灯工厂”、智能工厂、智慧企业已成为新常态。然而企业也并非一味追求无人化,这些冠以“无人化”劳动力背后仍有无数的“有人”岗位在支撑并推动其迭代创新,且人机协作式团队的性能也将显著高于完全无人化系统(Sutherland,2018)。人机协同共生实则成为智能机器劳动力实现高效运作的关键“秘钥”。虽然智能机器具有不知疲倦、环境适应能力强、抗风险性强、学习能力和计算能力超群、精度高且速度快等诸多优点,乃至具有类人化的互动交流、判断和处理能力(贾根良,2016),但由于智能机器在社交、情商、同理心、创造力、审美、场景化反应能力等方面存在缺陷,故其仍需要人类劳动力的配合。智能机器可以替代人类员工从事一些简单、程序化、重复性的操作,进而将人工劳动力投入到更具创造性、更富有价值、团队和客户关系处理等工作任务上。此外,传统企业更多的是以人与人的交互作为连接方式,而数智化时代则转向以数智化技术作为连接方式,并逐渐演化为“人—机—组织”多元共生系统。人机协作将成为四叶草组织劳动力和生产方式主流,人类员工和智能机器也逐渐趋向共生均衡关系。

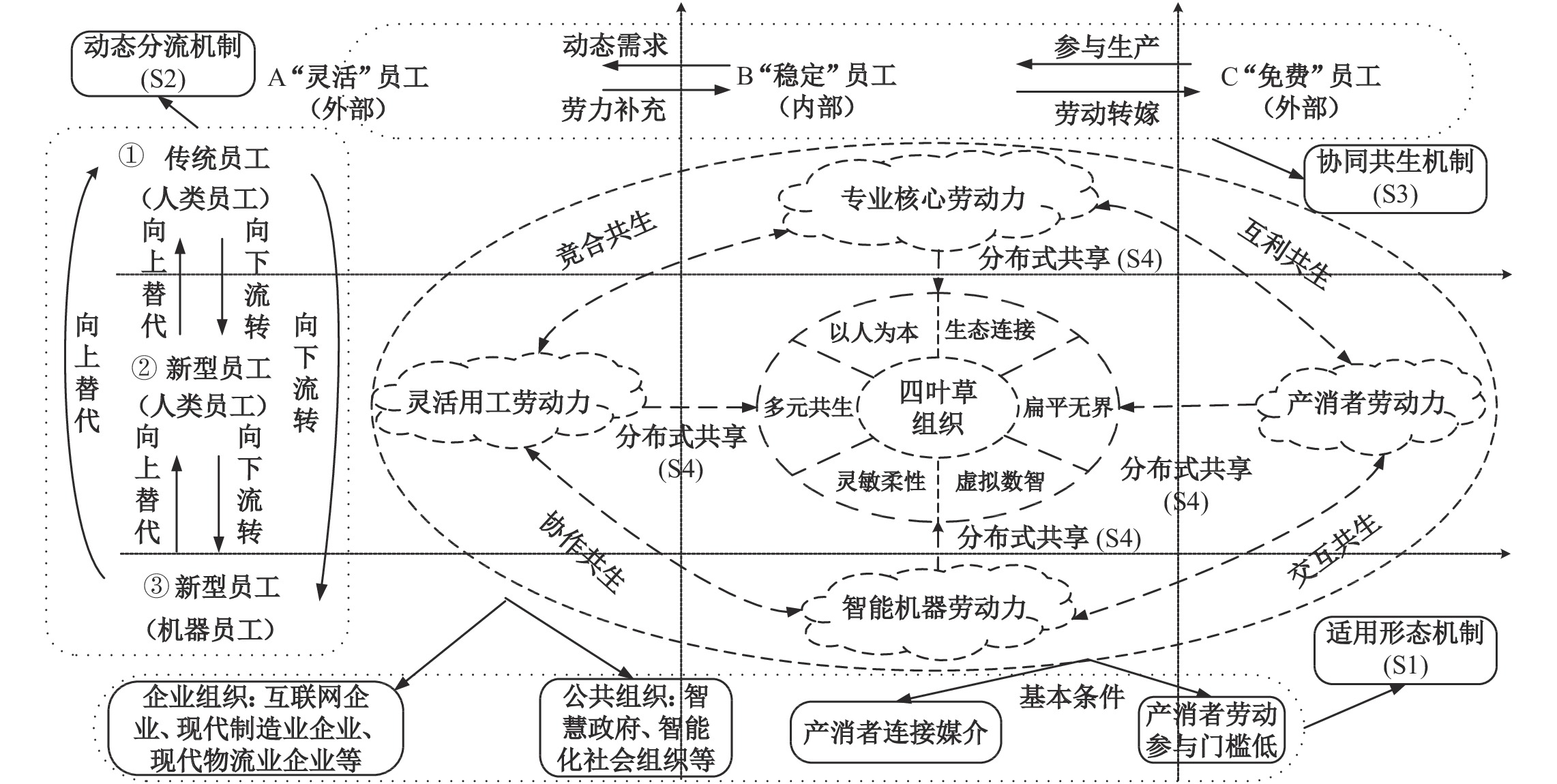

(五)四叶草组织的组织机制

组织机制是推动组织高效运作的动力引擎与核心保障。基于组织多元劳动力形态视角,本研究从组织适用形态机制(suitable pattern mechanism,S1)、动态分流机制(separation-by-dynamic mechanism,S2)、协同共生机制(synergistic symbiosis mechanism,S3)、分布共享机制(shared distributed mechanism,S4)四个方面剖析四叶草组织的组织机制,并得出“4S”理论模型框架(参见图3)。

|

| 图 3 四叶草组织的“4S”组织机制 |

1. 适用形态机制

四叶草组织虽已成为组织劳动力结构的新常态和用工转型的主旋律,但并非所有的新组织都符合和适用于四叶草形态。首先,企业组织必须从专业核心员工为主体的传统单一用工形态拓展到灵工、产消者、智能机器等多元“新型员工”形态,且员工形态由传统稳定型员工趋向于向“灵活化”“免费化”转型。其次,企业组织除了需要满足四大基本要素和六大基本特征之外,还应具备较低的产消者劳动参与门槛、产消者的连接媒介等基本情境条件,以便承接产消者劳动,并且该连接媒介能够涵盖企业内外部平台、网络虚拟形态以及产品服务本身。四叶草组织形态既可以体现在互联网企业、现代制造业企业、现代物流服务业企业等智慧企业中,也可能出现于智慧政府、智能化社会组织等公共组织中。

2. 动态分流机制

基于多元劳动力形态相互流动转换的视角,可以发现四叶草组织呈现多元、跨层、多向、循环的动态劳力分流机制。从流转方向看,四叶草组织多元劳动力的动态分流可分为垂直流动机制和水平流动机制。其中,垂直流动机制指不同层级劳动力间的交互流动转换,包括向上替代机制和向下流转机制,即专业核心劳动力被灵工、产消者、智能机器等向上替代的同时,也倒逼核心员工将其劳力向下转型流向灵工和产消者劳动力;水平流动机制指同层级员工岗位的更换,如被机器、灵工等替换后的原A岗位核心员工劳动力可在组织内部实现转岗至B岗位。更进一步来说,四叶草组织的劳动力流转呈现多向化,例如,专业核心员工可有四种分流路径:一是转移至别的核心岗位,二是向灵工和产消者层面转移,三是向下替换或补充智能机器劳动力(即当智能机器成本效益比显著低于人工劳动力的情形,或者智能机器出现临时故障、无法应对紧急和突变需求),四是面临失业下岗。从组织内外部边界视角看,劳动力分流机制可分为内循环和外循环的双循环机制。内循环分流机制是指组织内部不同类型、不同岗位、跨部门间的劳动力循环流动,而外循环则指不同组织间的多元劳动力交互循环流动。

3. 协同共生机制

共生是未来组织的进化路径,协同是未来组织的效率源泉(陈春花和赵海然,2018;陈春花和朱丽,2019)。多元共生是四叶草组织劳动力结构的典型特征,这里从协同论与共生理论视角探讨四叶草组织多元劳动力之间的交互作用机制。协同共生机制不仅强调各要素之间相互协调合作以提升组织效率的协同过程,更关注不同要素之间互补相依、共同进化以实现共生共赢的目标结果,将实现过程与目标导向进行全链路匹配,可以更系统地理解和揭示各单元要素之间的互动关系。从组织外部机制看,四叶草组织与产消者、合作伙伴、市场环境的协同共生,可以推动社会经济系统整合运作效率的提升。例如,企业与产消者的协同共生一方面可以使企业节省劳动力和提高经济效益,另一方面可以使产消者获得更高质量的产品和服务;企业与上下游合作伙伴的协同合作,可以实现产业分工协作和组织系统效率的提升,形成跨界价值网络,联合做大市场蛋糕。从组织内部机制看,四叶草组织多元劳动力间更是协同共生关系,包括员工—组织协同共生、人机协同共生、灵工与核心员工协同共生、跨部门劳动力协同共生等。如员工—组织间关系从传统雇佣和管控走向价值共鸣、协同共创、唇齿相依,当下盛行的合伙人制、员工持股计划等就是典型员工—组织共生机制;人类员工可以为智能机器提供经验知识的输入,智能机器可以协助人工完成重复、高危、高计算、高精度、编程化等工作,包括决策、管理、作业、协调、控制等环节均可实现人机协同合作;灵工劳动者可以为核心员工提供动态应急性劳动补充,核心员工则可以为灵工劳动者提供专业指导,二者协同互补能够实现共生共赢。

4. 分布共享机制

分布共享机制凸显了四叶草组织的劳动力构成要素之间的分布式、共享化特征,即运用数智化连接技术和平台技术实现组织间和组织内部劳动力的虚拟化连接和分布式共享。首先,四叶草组织中的各种劳动力形态均存在分布式机制,例如,智能机器可实现分布式多机器协同作业,远程办公、远程协作趋势下的核心员工群体呈现出分布式协作,光伏电力等新能源和互联网社交媒体平台的产消者、灵工平台上的灵活就业者也表现为分布式机制。其次,四叶草组织呈现出“不为我所有,但为我所用”的劳动力共享式组织体制,包括内部共享和外部共享。其中,内部共享的体制机制包括共享工作(即不同员工个体共享同一份工作)、人力资源共享服务中心(即跨部门间共享人力资源)等;外部共享机制是指不同组织共同享有同一份劳动力资源,例如,不同企业组织共享专家顾问等灵工劳动力、共享智能机器设备、共享制造流程、共享运输物流等,产消者劳动力也可以同时被不同企业所共享。

四、四叶草组织的行动框架下面从社会、企业和个体三个层面系统地梳理四叶草组织混合劳动力形态的发展优势、挑战与路径,并得出四叶草组织的行动框架体系。

(一)四叶草组织的优势

1. 社会层面的优势

从社会宏观层面看,四叶草组织模式的优势主要体现为:(1)四叶草组织形态响应了我国人工智能、区块链、智能制造、新基建、工业互联网等国家战略,有助于推动“机器换人”“互联网+”“智能+”“智能经济”“企业上云”、灵活就业、人工智能和实体经济融合等政策导向的落地和施行。(2)四叶草组织形态有助于企业应对人口老龄化、劳动力短缺和人工成本逐渐攀升等困境,并助推企业经济的高质量发展(陈彦斌等,2019)。(3)四叶草组织中的灵活用工形态有助于解决劳动者充分就业问题。例如,新冠肺炎疫情下的企业间共享员工和灵活用工等模式有效助力社会抗疫、解决大量歇业在家的劳动者的就业问题并促进社会稳定。(4)在“机器换人”等趋势下,四叶草组织能够发挥智能机器带来的就业创造效应和补偿效应,从而造就更多的新生工作岗位,填补人类劳动者无法胜任和触及的某些特殊工作岗位。

2. 企业层面的优势

从企业层面看,四叶草组织模式的优势主要体现在降本、增效和抗风险三个方面。(1)降本。灵活用工可以让企业按实际需求峰谷波动灵活调整用工数量,实现更精准化、低成本化用工;同时,智能化机器的应用可以应对不断攀升的人力成本和招工难等困境,并且具备搜寻、复制、追踪、验证等诸多方面的低成本优势(Goldfarb和Tucker,2019),妥善运用智能机器承担人工低效、重复、高风险或者人不愿做的工作,可以有效降低用工成本;此外,企业可以突破时空限制将其劳动力需求和用工成本向消费者端转移,实现低成本化乃至零成本使用消费者劳动,进一步降低劳动力成本。(2)增效。首先,四叶草组织的扁平化劳动力结构更有助于信息传达,提升组织运作效率;其次,智能机器应用下的精细化运作和管理,产消者模式助推的企业生产更能契合客户的真实需求,灵活用工带来的灵活性员工劳动力供需匹配,这些都会促进组织运营迈向高效精细化和高质量发展。(3)抗风险。灵活用工模式有助于企业减少员工流失风险,敏捷应对劳动力供需波动变化;同时,产消者模式有助于企业快速响应市场需求变动,智能机器劳动力也有助于企业应对诸如新冠肺炎疫情下的劳动力短缺、复工复产难、病毒人际传播等突发性外部风险,实现快速响应和应对外部环境的不确定性。

3. 个体层面的优势

从个体层面看,四叶草组织模式的优势主要有:(1)灵活用工群体可以通过更开放多元的渠道灵活就业,具有更自由灵活的工作时间、地点、方式,更广泛的就业空间、更丰富的就业选择、更丰厚的额外收入和较低的就业门槛,实现更加高效、自由的协作,同时可以兼顾工作与生活的平衡。(2)产消者劳动有助于产消者参与产品或服务的研发设计、商品和服务提供、质量监管等过程,更真实地表达其消费需求,从而促进企业产品、服务的迭代创新,优化消费体验;此外,产消者劳动也有助于消费者在劳动过程中丰富个体自身的社会关系和生活方式。(3)智能化机器与人类员工的协同合作,有助于增强人类的工作能力并拓展其能力外延;同时,智能机器可帮助员工个体从日常琐碎事务中解放出来,从事更具创造性、收益性的任务。

(二)四叶草组织的挑战

1. 社会宏观层面的挑战

从社会宏观层面看,四叶草组织可能带来如下挑战:(1)无论是灵活用工抑或是产消者劳动形态,都可能导向更深层次的劳动剥削,因此,如何保障灵活就业者和产消者的基本权益就成为数智化社会治理的重要议题。其中,灵活用工有可能使低技能劳动力群体受到更多的挤压和剥削,进而导致贫富差距的扩大;产消者劳动有可能通过数字劳动延伸资本剥削,形成影响更广泛、更深远的异化劳动(郑吉伟和张真真,2019)。(2)“机器换人”有可能带来劳动力结构失衡、大规模失业等“极化现象”,人类将面临人机关系治理等挑战。首先,智能机器替代人类员工的体力和脑力,可能造成就业空间极化、技术极化、就业岗位极化等现象(程承坪和彭欢,2018);其次,“机器换人”的推广可能导致部分劳动者的暂时失业或转岗,甚至造成大规模失业、人口相对过剩以及人类员工自身工作能力的退化等问题,最终可能威胁人类的命运;最后,智能机器的过度普及、社会关系的过度数智化、服务空间的无人化等有可能造成社会恐慌和人情冷漠,另一方面,如果由于政府支持力度的不足、技术发展的缓慢、企业对风险的厌恶、员工对技术的恐惧、人才的流失等,造成智能机器应用太少而不是太多,产生所谓“机器人废托邦”现象,则会抑制经济发展、民生福祉和国家的战略地位;此外,数据产权和隐私边界、人机关系伦理、算法偏见、算法操纵、智能数据跨境(跨界)贸易等,都将给人机关系的治理带来新的挑战。(3)劳动权益保障和资源分配手段缺失的挑战。一方面是数智化技术的普及应用带来社会经济效益提升,另一方面则是就业岗位、工作时长的减少导致“通过就业实现按劳分配”的资源分配手段的缺失。在这种情境下,如何确保更广泛的劳动群体的基本权益并分享数智化技术红利,如何避免“数据垄断”“智能技术垄断”带来的社会不公和两极分化问题,如何避免失业闲散群体带来的社会动荡,都将成为数智化社会治理的重要挑战。

2. 企业层面的挑战

从企业层面看,四叶草组织面临的挑战表现为:(1)企业文化被稀释的挑战。四叶草组织中专业核心员工群体数量减少、员工群体稳定性减弱,尤其是灵活就业群体多为短期任务制、灵活流动性高、个性化差异大、更多追求短期目标、难以融入或者不希望被组织文化所限定等特点,员工容易缺乏归属感、使命感、责任感和敬业度,进而导致企业面临文化被稀释的风险;同时,文化体系构建也将成为企业数智化转型升级的最大挑战(Fountaine等,2019)。(2)企业人力资本流失的挑战。灵工劳动力虽然可以带来“即插即用”式的灵活性,但是这些临时性员工的不断培训和高频离职也意味着企业员工知识技能和工作经验的流失,导致企业人力资本损失乃至影响组织绩效(De Stefano等,2019)。(3)组织关系变革与复杂化的挑战。四叶草组织的组织关系将面临诸如人类员工与智能机器员工协同共生、核心员工与灵工劳动力的分工与竞合关系难以协调等新挑战,仅以“社会人”为中心的传统管理理论和管理手段难以胜任新常态下的劳动关系管理;同时,智能机器的加入导致组织关系的管理日趋复杂,并将由传统的人与组织的二维平面关系升级为“人—机—组织”三元共生的三维立体关系,企业劳动力管理也将从传统的人力资源管理(human resource management,HRM1.0)走向人机管理(human-robot management,HRM2.0)。(4)组织结构变革与劳动分工的挑战。一方面,四叶草组织将面临工作流程再造和劳动分工体系重塑的挑战,生产线、流水线、岗位分工等也需要系统性的升级和变革以适应人机协同合作,人员配置将受各工序或流水线产能影响,传统企业中的工作量法、定额法等定岗定编式管理将面临挑战;另一方面,如何正确构建和管理专业核心劳动力,如何避免员工多重身份造成的精力分散,如何确定核心工作的边界,如何权衡四片叶子的劳动分工范围与权责利分配,如何确保人机配比的适度性以避免产能相对过剩、高技能人才短缺带来的人岗匹配挑战,以及“灵工化”和数智化转型进程中既得利益者抵制,等等,都将成为四叶草组织的新挑战。(5)数智化转型的成本悖论、长短期战略冲突的挑战。当前智能机器设备的成本投入高、回本周期长,部分企业仍主要依靠国家政策补贴来推动转型升级,并面临智能机器效率与成本、灵活性与性价比、“机器换人”标准化与客户需求个性化、短期效益需求与长期战略布局等诸多悖论冲突。

3. 个体层面的挑战

从个体层面看,其面临的挑战表现为:(1)灵活用工形态导致员工个体面临低收入水平、缺乏工作安全与权益保障、变相制约和剥削等诸多挑战。首先,个体就业的灵活性需要以不确定性和不稳定性作为代价,传统用工形态下的企业商业风险被转移到灵活就业者身上,且非标准化、临时性就业已成为个体面临不确定性和安全感缺失的主要来源(Inanc,2018);其次,数智化用工平台扮演影子雇主的身份,对员工个体造成进一步的资本剥削和劳动控制(Gandini,2019),并通过增强平台和客户的豁免权扩大对工人的控制,充分利用工人过剩和可替代性等特征,使灵活就业者面临低工资、社会孤立、不合群和不规律的工作时间、过度工作、睡眠不足和疲惫以及工作稳定性低等挑战(Wood等,2019);最后,灵活用工作为一种“高监管和低反抗”的用工形态,其平台化用工形式的平台评级、审查系统和劳动供需信息透明化趋势等反而限制了个体灵活性,使员工个体被迫接受雇主的单向评级和平台规则的制约,制造更多的“逐底竞争”,导致任务供给变得稀缺、员工个体就业竞争加剧、被雇主剥削和歧视,进而迫使其面临更多不确定性、更低收入水平、从事更长时间工作;此外,劳动合同保障缺位、法律法规不完善导致灵活就业者往往处于弱势地位,且核心员工与灵工劳动力之间也面临相互竞争替代的风险。(2)产消者劳动带来“免费劳动”剥削和个体权益受侵害的挑战。企业基于无形舆论压力来管理和控制产消者劳动力,造成消费者被动加入产消者群体并遭受变相劳动剥削,而且这些劳动因其非物质化、无法测量等特性而往往不被支付。(3)智能机器普及将带来失业、监管和剥削深化、个体功能退化、人机信任缺失等挑战。一方面,企业劳动力数智化转型将减少甚至消灭某些工作岗位,还将大大缩短工时并对个体就业、劳动权益等造成冲击,工作岗位和技能两极分化也将加速扩大个体收入的差距;另一方面,数智化“监工”已成为企业对劳动过程的新型控制手段,传统人工监督逐渐被大数据、智能监控全天不间断的高强度、自动化监督控制所取代,各类数智化指标成为对工人绩效和生产力的监控工具,并通过客户反馈、监控客户与员工互动等监督员工劳动过程,导致个体面临被强化监管和深化剥削的风险;此外,智能机器普及还将导致员工个体面临自身技能和功能“退化”、人机信任缺失、人机协作失调、工作—生活冲突与边界模糊化、个体被系统算法规则围困等挑战。

(三)四叶草组织的实现路径

1. 社会宏观层面的应对策略

从国家和社会宏观层面看,可采取以下策略:(1)完善相关政策法规,强化灵活用工、产消者劳动、数智化技术的社会治理和立法监管,加强个体权益保护并引领四叶草组织规范化发展;同时,从智能社会治理层面充分考量数智化技术对于企业和员工的影响,提前布局并均衡化治理“人与技术”关系,促进政府、社会、企业、个体多方协同并从碎片化作业走向整体智能化新型治理,推动“机器换人”的工业4.0向人机共生的工作4.0转型升级。(2)加强政策托底和劳动者权益保障,推行并完善机器人税、数字税、全民基本收入、最低工资和最低生活保障等政策,从国家层面进行宏观调控,以缩小社会收入差距和保障更广泛劳动群体的基本权益,确保其分享数智经济时代的技术红利,维持社会稳定。(3)完善灵活就业等政策法规,通过压缩法定工作时间、鼓励企业推行多人共享工作制度、大力支持灵活就业等方式促进社会就业;同时,完善人力资源服务生态并提供更多的在线教育资源和终身学习平台,促进更广泛的劳动力群体学习新技能,推行全民“终身学习”计划。(4)从国家战略理念层面倡导构建并践行“人机命运共同体”的理念,探索更适宜的人机协作技术和方式,以唤起人类正面情感并减少人机排斥感或敌意;此外,社会各界也应从人文社科视角积极探讨智能机器崛起时代的智能社会治理,防范人机关系过度模糊,推进人机共生共荣。

2. 企业层面的应对策略

从企业层面看,可采取以下策略:(1)加强组织文化建设并注重提升数智化文化浓度,运用数智化技术协助员工精细化管理、改善员工体验和提升组织归属感,打造流动、开放、长期至上的企业文化;同时,树立协同共生理念和信仰,切实营造“人—机—组织”协同共生的组织工作氛围。(2)推动企业管理体系和运作结构革新。一方面,传统企业中生产线环节大多是为人工劳动力而设计,四叶草组织应当适度变革工作流程、重塑劳动分工体系、重新设计生产线和管理体系,使其更适配于人机协同工作;另一方面,搭建内外部灵活用工平台,结合企业发展实际建立各部分劳动力结构配比动态调整、分工协作和灵活流转的机制;同时,企业需做好数智化转型升级的前瞻性布局,不可盲目追求“机器换人”“黑灯工厂”,而应结合自身实际并兼顾成本与效益、短期利益与长期发展等多方因素,合理规划布局,倡导“渐进式机器换人”模式。(3)四叶草组织变革所关注的核心是“人”而非“技术”,企业应正确认识新型组织关系变革与重塑,注重改善员工和消费者体验并加强个体人文关怀。一方面,企业应积极关注和调研“机器换人”对员工心理、情绪、工作绩效和职业发展等带来的影响,主动向员工解释和传递数智化转型升级理念并树立共同愿景,为员工提供数智化转型和人机协作技能升级培训机会,并通过适度拓展业务规模范围、组织转岗培训等措施关怀转岗员工;另一方面,注重改善消费者与智能机器的交互体验、营造社会归属感并提供人工或机器服务的选择余地(Mende等,2019),不可一味寻求“免费”剥削产消者劳动力。此外,应把握变革机遇,顺势而为,针对各部分劳动力实施差异化管理,并积极协调人机关系、核心员工和灵工劳动力关系。

3. 个体层面的应对策略

从个体层面看,可采取以下策略:(1)养成终身学习习惯,主动提升数智化素养,以应对未来的不确定性。一方面,劳动者个体应坚持终身学习、主动升级自我认知能力,既要增强技术、编程等“硬实力”,也要提升持续学习、决策、协作、社交、情商、承压和自我激励等“软实力”,以避免个体功能退化乃至被智能机器淘汰;另一方面,人机协作技能将是未来职场生存的关键,组织个体应积极融入智能化组织战略的制定和施行进程,加强对组织战略认知和匹配,有针对性地提升自身的数智化综合素养。(2)加强自身跨界工作技能学习,争做多项全能的“斜杠人才”。组织个体应追求更广泛的工作领域,时刻准备“ABZ计划”(即主业、副业和“保命计划”),以应对外部风险和不确定性,并有效兼顾权衡多重身份。(3)“机器换人”更多的是变革个体的工作岗位、内容、职责和技能,而并非简单的“换人”,个体要树立与组织、同事、智能机器等协同共生的信仰,也要注重自身权益保护。信任是人机协作和构建共生型组织的关键(Glikson和Woolley,2020),因而组织个体应树立自身的“文化自信”和“能力自信”,构建组织信任链并强化共生信仰;同时,个体还应加强消费权益、隐私信息、劳动权益等保护意识,并可通过工会、行业协会、法律机构等途径寻求权益保护。

五、结论与展望(一)研究结论

本研究创新性地提出四叶草组织理论,并从理论发展源起、内涵机理、行动框架等多个层面系统性探讨其基本理论框架体系。研究结论归纳如下:

1. 四叶草组织源自查尔斯•汉迪提出的三叶草组织理论,是数智化时代企业劳动力形态大变革背景下应运而生的新型组织理论。作为一种新型的多元混合劳动力组织形态,四叶草组织理论可以为数智化时代企业用工形态变革提供理论框架新范式和新方案,也可以为进一步诠释数智化企业多元劳动分工与工作整合提供理论新视角,并引领企业用工实践变革。同时,四叶草组织的组织关系趋向多元复杂化,组织管理主体和对象都将增加智能机器这一新生维度,组织管理体系将迎来系统性转型升级变革,“员工”和“人才”的形态、定义、范围、边界都将被重构,传统的人与组织二维平面关系将升级为“人—机—组织”三维立体关系,而传统的人力资源管理HRM1.0也将迈向人机管理HRM2.0新时代。

2. 从内涵机理来看,四叶草组织包括专业核心劳动力、灵活用工劳动力、产消者劳动力和智能机器劳动力四部分劳动力形态,其中专业核心劳动力是四叶草组织的核心元素和“中枢系统”,且各部分劳动力形态相互协作共生,构成企业“命运共同体”;四叶草组织具有以人为本、多元共生、灵敏柔性、虚拟数智、扁平无界、生态连接六大基本特征,并已成为当前乃至未来企业劳动力结构转型的重要趋势;此外,四叶草组织可以表现为互联网企业、现代制造业企业、现代物流企业等企业形态,也可以是智慧政府、智能化社会组织等公共组织,并且需要满足产消者劳动参与门槛低、存在产消者连接媒介等基本条件。

3. 四叶草组织具有助推国家战略落地、帮助企业“降本、增效和抗风险”、促进个体就业、激活新型消费模式、推动劳动力形态多元化等诸多机遇优势,但也面临一系列新的挑战,如社会层面的更深层次的剥削、低技能群体失业、人机关系治理、劳动权益保障缺失等,企业层面的组织文化稀释、人力资本流失、成本悖论、组织关系管理和组织结构变革等瓶颈,员工个体层面的工作安全保障缺失、更多的失业、监管和剥削深化、功能退化、人机协作失调等困境。总的来看,政府应完善政策法规、加强托底政策和权益保障、推行全民“终身学习”计划、倡导并构建“人机命运共同体”、从碎片化作业转向人机协同与多方联动式整体协同治理;四叶草组织变革关注的核心是“人”和“文化”而非数智化技术,企业应加强组织文化建设、革新组织管理体系、强化个体人文关怀、实施差异化管理、推行“数智化人才”培养计划并倡导“渐进式机器换人”;“机器换人”更多是“换工作”而非简单“换人”,个体可以通过终身学习、提升数智化素养、争做“斜杠人才”、树立协同共生信仰等应对未来挑战。四叶草组织用工形态既是政府、社会、企业和个体的共同诉求,未来也应整合各方力量,促进其协同应对新型用工形态下组织劳动力结构变革的挑战,推动“机器换人”的工业4.0迈向人机共生的工作4.0时代。

(二)趋势展望

四叶草组织作为企业混合劳动力形态下扎根中国实践的理论新范式,进一步深化探讨、完善其理论框架体系,既可以为企业实践提供更富诠释力的理论框架引领,也有助于革新和丰富数智化时代的组织理论体系。基于此,本研究拟从以下四个方面提出四叶草组织的未来研究趋势展望:

(1)四叶草组织内涵机理和运作机制体制的探索性与验证性研究。聚焦于具体企业层面,采用解释性或验证性的案例研究,通过案例分析进一步检验理论体制机制并丰富完善四叶草组织的理论框架体系。

(2)四叶草组织的结构适配性研究。例如,四叶草组织中四种劳动力形态的权重配比适度性及其与组织特性的适配性问题,各部分劳动力形态间的协同共生程度问题,各部分劳动力形态的动态演化问题等,都亟待更深入的探讨。

(3)四叶草组织的劳动分工与个体行为研究。例如,四叶草组织中如何实现人机协同、灵工与核心员工协同以及组织与员工个体、产消者协同?四片叶子间的劳动分工和工作边界如何有效权衡?如何协调不同劳动力形态间的竞合关系?如何避免“人的功能退化”?如何解决“机器换人”悖论?如何促进人机信任?如何协调治理人机关系以及人的技能、行为、心理、价值、贡献的变革?这些重要现实议题都亟待深入挖掘。

(4)最后,四叶草组织的绩效影响因素分析和运作效率评估,中国情境下的四叶草组织实践和经验总结,以及如何将四叶草组织理论付诸实践并引领企业实践,也需要各界的广泛探讨与争鸣。

| [1] | 陈春花, 刘祯. 水样组织: 一个新的组织概念[J]. 外国经济与管理, 2017(7): 3–14. |

| [2] | 陈春花, 赵海然. 共生: 未来企业进化路径[M]. 北京: 中信出版集团股份有限公司, 2018. |

| [3] | 陈春花, 朱丽. 协同: 数字化时代组织效率的本质[M]. 北京: 机械工业出版社, 2019. |

| [4] | 陈春花, 朱丽, 钟皓, 等. 中国企业数字化生存管理实践视角的创新研究[J]. 管理科学学报, 2019(10): 1–8. |

| [5] | 陈冬梅, 王俐珍, 陈安霓. 数字化与战略管理理论——回顾、挑战与展望[J]. 管理世界, 2020(5): 220–236. |

| [6] | 陈彦斌, 林晨, 陈小亮. 人工智能、老龄化与经济增长[J]. 经济研究, 2019(7): 47–63. |

| [7] | 成伯清. 当代情感体制的社会学探析[J]. 中国社会科学, 2017(5): 83–101. |

| [8] | 程承坪, 彭欢. 人工智能影响就业的机理及中国对策[J]. 中国软科学, 2018(10): 62–70. |

| [9] | 冯喜良, 张建国, 詹婧, 等. 灵活用工: 人才为我所有到为我所用[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2018. |

| [10] | 高山行, 刘嘉慧. 人工智能对企业管理理论的冲击及应对[J]. 科学学研究, 2018(11): 2004–2010. |

| [11] | 韩文龙, 刘璐. 数字劳动过程及其四种表现形式[J]. 财经科学, 2020(1): 67–79. |

| [12] | 何江, 闫淑敏, 关娇. 共享员工到底是什么?——源起、内涵、框架与趋势[J]. 商业研究, 2020(6): 1–13. |

| [13] | 贾根良. 第三次工业革命与工业智能化[J]. 中国社会科学, 2016(6): 87–106. |

| [14] | 李海舰, 陈小勇. 企业无边界发展研究——基于案例的视角[J]. 中国工业经济, 2011(6): 89–98. |

| [15] | 刘业政, 孙见山, 姜元春, 等. 大数据的价值发现: 4C模型[J]. 管理世界, 2020(2): 129–138. |

| [16] | 戚聿东, 肖旭. 数字经济时代的企业管理变革[J]. 管理世界, 2020(6): 135–152. |

| [17] | 邱海平, 赵敏. 受众劳动理论研究述评[J]. 经济学动态, 2017(4): 101–110. |

| [18] | 王芳, 郭雷. 人机融合社会中的系统调控[J]. 系统工程理论与实践, 2020(8): 1935–1944. |

| [19] | 王易, 邱国栋. 新工业革命背景下多元智能组织研究——以GE和海尔为案例[J]. 经济管理, 2020(2): 92–105. |

| [20] | 徐鹏, 徐向艺. 人工智能时代企业管理变革的逻辑与分析框架[J]. 管理世界, 2020(1): 122–129. |

| [21] | 郑吉伟, 张真真. 评西方学者对数字劳动的研究[J]. 经济学家, 2019(12): 100–108. |

| [22] | Bodrožić Z, Adler P S. The evolution of management models: A Neo-Schumpeterian theory[J]. Administrative Science Quarterly, 2018, 63(1): 85–129. |

| [23] | Colbert A, Yee N, George G. The digital workforce and the workplace of the future[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(3): 731–739. |

| [24] | Crandall J W, Oudah M, Tennom, et al. Cooperating with machines[J]. Nature Communications, 2018, 9: 233. |

| [25] | Curchod C, Patriotta G, Cohen L, et al. Working for an algorithm: Power asymmetries and agency in online work settings[J]. Administrative Science Quarterly, 2020, 65(3): 644–676. |

| [26] | De Stefano F, Bonet R, Camuffo A. Does losing temporary workers matter? The effects of planned turnover on replacements and unit performance[J]. Academy of Management Journal, 2019, 62(4): 979–1002. |

| [27] | Fieseler C, Bucher E, Hoffmann C P. Unfairness by design? The perceived fairness of digital labor on crowdworking platforms[J]. Journal of Business Ethics, 2019, 156(4): 987–1005. |

| [28] | Fountaine T, McCarthy B, Saleh T. Building the AI-powered organization: Technology isn’t the biggest challenge: Culture is[J]. Harvard Business Review, 2019, 97(4): 62–73. |

| [29] | Frick W. When your boss wears metal pants[J]. Harvard Business Review, 2015, 93(6): 84–89. |

| [30] | Gaines B R. From facilitating interactivity to managing hyperconnectivity: 50 years of human-computer studies[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2019, 131: 4–22. |

| [31] | Gandini A. Labour process theory and the gig economy[J]. Human Relations, 2019, 72(6): 1039–1056. |

| [32] | Glikson E, Woolley A W. Human trust in artificial intelligence: Review of empirical research[J]. Academy of Management Annals, 2020, 14(2): 627–660. |

| [33] | Goldfarb A, Tucker C. Digital economics[J]. Journal of Economic Literature, 2019, 57(1): 3–43. |

| [34] | Handy C. The age of unreason[M]. London: Century Hutchinson, 1989. |

| [35] | Inanc H. Unemployment, temporary work, and subjective well-being: The gendered effect of spousal labor market insecurity[J]. American Sociological Review, 2018, 83(3): 536–566. |

| [36] | Mende M, Scott M L, van Doorn J, et al. Service robots rising: How humanoid robots influence service experiences and elicit compensatory consumer responses[J]. Journal of Marketing Research, 2019, 56(4): 535–556. |

| [37] | Puranam P, Alexy O, Reitzig M. What’s “new” about new forms of organizing?[J]. Academy of Management Review, 2014, 39(2): 162–180. |

| [38] | Rahwan I, Cebrian M, Obradovich N, et al. Machine behaviour[J]. Nature, 2019, 568(7753): 477–486. |

| [39] | Rubery J, Keizer A, Grimshaw D. Flexibility bites back: The multiple and hidden costs of flexible employment policies[J]. Human Resource Management Journal, 2016, 26(3): 235–251. |

| [40] | Siggelkow N, Terwiesch C. The age of continuous connection new technologies have made 24/7 customer relationships possible. It’s time to change your business model accordingly[J]. Harvard Business Review, 2019, 97(3): 63–73. |

| [41] | Sutherland M E. Human-computer teams are best[J]. Nature Human Behaviour, 2018, 2(7): 444. |

| [42] | Toffler A. The third wave[M]. New York: Bantam Books, 1980. |

| [43] | Wood A J, Graham M, Lehdonvirta V, et al. Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy[J]. Work, Employment and Society, 2019, 33(1): 56–75. |