2021第43卷第2期

2019年,在我国就业形势整体压力较大的情况下,共享经济领域就业仍保持较快增长,平台员工数量突破623万,共享经济服务提供者人数约7 800万(国家信息中心分享经济研究中心,2020)。新业态下的新型用工模式推动着劳动力市场创新,按需经济下互联网信息技术赋予了工作者自主分配时间和精力的权力(Wood等,2019),直觉上,在线劳动平台通过互联网连接性能够增强工作者选择何时何地以何种强度工作的自主性(Barnes等,2015)。但是,新技术驱动的平台管理策略真正赋予了工作者更多的自主权吗?

上述问题于在线劳动平台新情境的工作实践中似乎得到了与传统主流观点不一致的结论:面对规模如此庞大的自由劳动力市场,在线劳动平台企业所面对的最大管理挑战在于工作自主带来的“不确定性”,“控制”成为平台规避用工风险、保证劳动力成功转化为产品和服务的必然选择。在线劳动平台基于实时算法技术将劳动力作为数据存储资产进行管理(Rosenblat和Stark,2016;van Doorn,2017),工作者只有依照平台算法设计所传递的信息并按照指示内容来完成工作才能获得报酬,这种隐藏在数据信息背后的传递,本质上是在线平台利用新技术手段对劳动控制权力的支配(Rosenblat和Stark,2016)。因此,在算法技术实时监控的工作情境下,与直觉相悖的现实情况是工作自主性可能会降低,灵活自主的新型平台用工模式下的工作自主性似乎更加受限,同时工作者仍毫不知情地在实时量化、隐蔽智能的平台控制下拼命赶工,工作自主悖论现象逐渐引起理论界的关注(Mazmanian等,2013;Shevchuk等,2019;王海侠等,2019)。

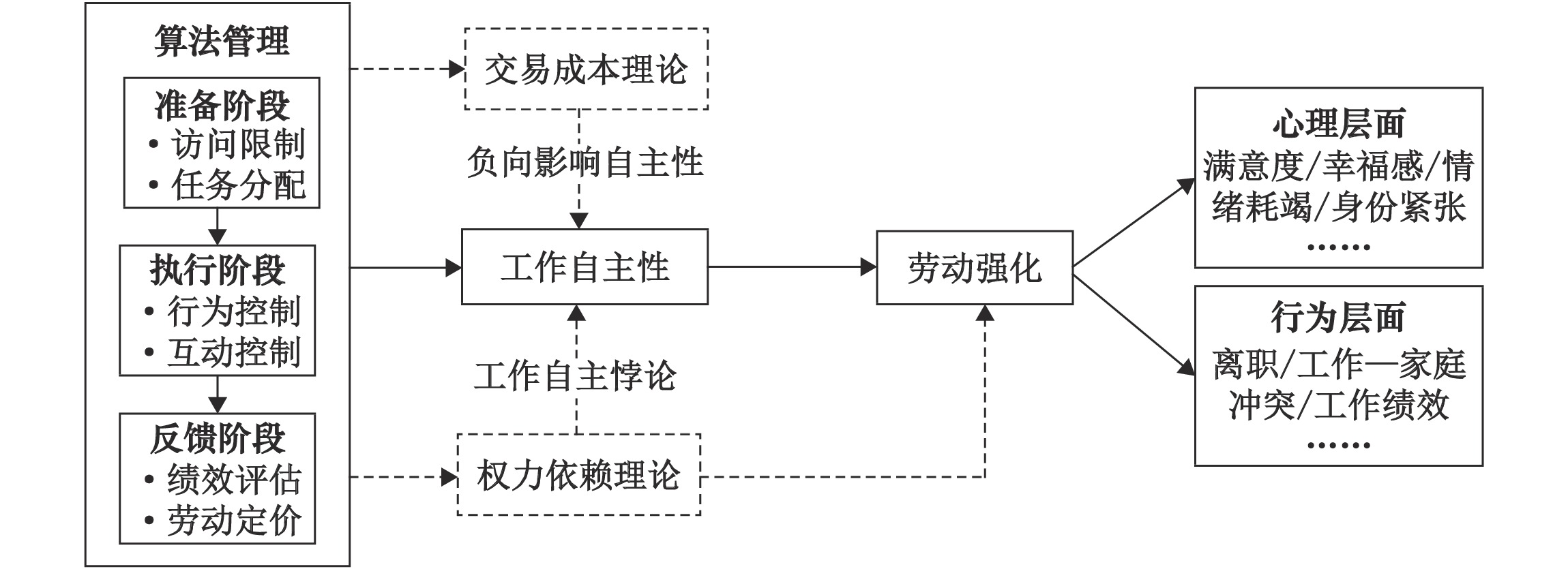

作为工作自主性领域的一个新兴话题,数字技术对自主性的影响近些年受到诸多国际权威期刊的关注,而大数据、云计算、人工智能的深度融合及共享经济的发展催生出的在线劳动平台正是基于数字技术构建了新的就业方式和工作情境(黄再胜,2019),越来越多的学者开始研究在线劳动平台算法管理对工作自主性的影响,但仍处于初级研究阶段,研究成果比较匮乏且较为零散,不够系统深入,现有研究无法对“在线劳动平台算法管理对工作自主性的影响机制是什么”“哪些理论视角能够解释工作自主悖论现象”等问题做出清晰的解答。鉴于此,本文针对在线劳动平台算法管理对工作自主性的影响这一具有创新性、理论挑战性的话题展开研究,对现有研究进行梳理和评析,从交易成本理论视角出发针对算法管理影响工作自主性的代表性研究成果进行述评,系统地探讨了在线劳动平台算法管理从任务分配、行为控制、数字声誉、绩效评估和动态薪酬等多个方面对工作自主性的影响,挑战了在线平台用工模式灵活自主的传统观点;并基于权力依赖理论解释了工作自主悖论的形成机制及对工作者心理层面和行为层面的潜在影响,对于综合系统地把握在线劳动平台算法管理对工作自主性的影响和工作自主悖论的研究进展以及从新的理论视角丰富相关研究具有重要的理论意义。

二、在线劳动平台与算法管理(一)在线劳动平台的新情境

1. 在线劳动平台的界定

共享经济是借助点对点的互联网平台实现交易行为的,而在线劳动平台的本质属性也是利用信息技术实现按需经济下的数字劳动匹配(Barnes等,2015),在线劳动平台作为建立工作者和顾客之间交易关系的重要第三方,已经成为数字化时代工作者灵活自主就业的重要载体。现有文献主要从商业模式和用工模式两个视角阐释在线劳动平台的概念:Kuhn(2017)以及Howcroft和Bergvall-Kåreborn(2019)从商业模式视角出发定义在线劳动平台,揭示了平台、工作者和顾客之间的交易关系和连接方式。他们认为在线劳动平台是利用数字技术来满足短期劳动服务需求的盈利性公司,这些短期劳动服务需求既可以是远程的也可以是面对面的,其商业模式是通过建立提供劳动服务的工作者和愿意支付劳动报酬的顾客之间的联系来获取收益。Schmidt(2017)从用工模式视角出发对涉及劳动和工作资源的共享平台即服务型共享经济平台进行分类,阐述了在线平台的业务运营基本架构以及工作者所从事的工作类型:一种是以完成结构化任务为主的线上任务型平台模式,即顾客通过任务型在线平台把诸如出行、家政、送餐等工作服务分配给平台工作者的一种经济活动;另一种则是以完成非结构化任务为主的线上创新型平台模式,平台工作者通过互联网实现供需双方的信息匹配,远程完成技术型、创意型工作,向创新型在线平台交付劳动成果以获取收入。然而,上述两种界定方式忽略了在线劳动平台基于数据驱动的算法管理手段对工作者劳动过程实施的智能化管理策略(黄再胜,2019)。因此,本文认为在线劳动平台是通过互联网连接劳工方和用工方,利用数据信息技术实现短期劳动服务(结构化/非结构化)需求—供给的精准快速匹配,同时实施大数据驱动的智能化平台算法管理策略以规避运营风险和实现盈利的科技创新公司。

2. 在线劳动平台的构型分类

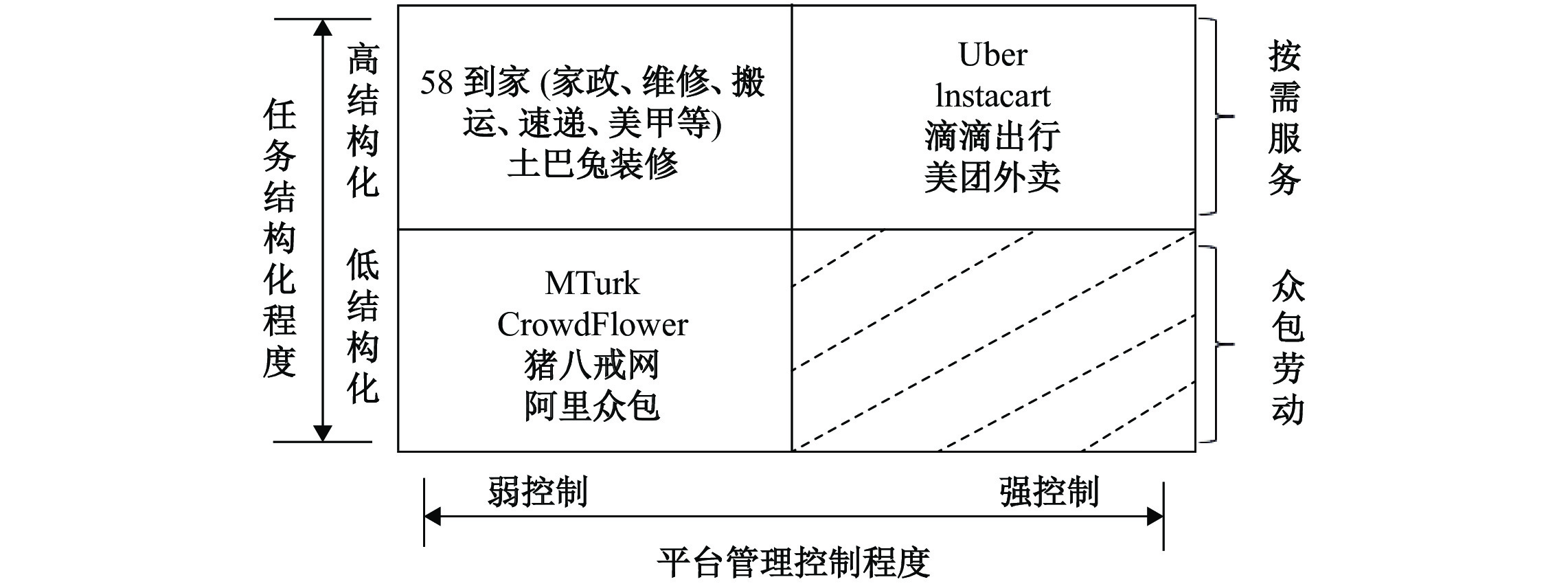

随着共享经济日益成为社会经济发展的重要构成,在线劳动平台在创新实践过程中也衍生出多样化的具体形态。Kuhn和Maleki(2017)根据劳动者对平台的依赖程度和工作自主性对在线劳动平台的实践模式进行了分类;黄再胜(2019)则根据劳动供给地域性和劳动技能专业化程度两个维度,进一步细分了在线劳动平台的类型。尽管上述研究初步对在线劳动平台的具体形态进行了分类,但是未能揭示平台管理控制策略对工作自主性产生的影响。胡磊(2020)指出,平台用工模式和工作者工作方式不同,进而平台控制劳动过程的重点和强度也不同,平台用工主要包括“众包劳动”和“按需服务”两种模式。“众包劳动”主要以完成非结构化任务为主,平台一般仅控制劳动结果,不干预离线的劳动过程;但是“按需服务”主要是以完成结构化任务为主,结构化、碎片化、即时化的劳动服务需求为平台基于数字算法技术将劳动力作为数据存储资产进行管理提供了机会(Rosenblat和Stark,2016;van Doorn,2017),平台既控制劳动结果,又控制劳动过程。

因此,不同类型的在线劳动平台所实施的平台管理策略的控制程度是不同的,进而各类平台工作者对平台的劳动从属强度也呈现出类型和层次的复杂多样化特征(胡磊,2020)。因此,本文从在线劳动平台的任务结构化程度和实施平台管理控制的程度两个维度对在线劳动平台进行构型分类(见图1)。首先,任务结构化程度高的在线劳动平台。此类平台主要提供按需服务,但按照平台管理控制强度的不同可以细分为以下两类:(1)提供按需服务—弱控制平台:以58到家、土巴兔装修等为代表的零工服务平台,此类平台的工作者并不从属于平台本身,例如土巴兔装修平台上的工人可能与某地区某个装修公司签订了劳动合同,他们与平台之间并不存在劳动关系,严格意义上此类平台只是将顾客和劳动供给方通过技术进行连接,平台并不直接管理控制线下的工作者;(2)提供按需服务—强控制平台:以Uber、Instacart、滴滴出行和美团外卖等为代表的消费服务平台,此类平台的工作者从属于平台本身,平台通过实施基于大数据驱动的算法管理策略严格控制着工作者的工作流程和结果以减少用工不确定性给平台本身带来的负面影响。其次,任务结构化程度低的在线劳动平台。此类平台主要提供微任务、创新众包劳动,属于(3)提供众包劳动—弱控制平台:以MTurk、CrowdFlower、猪八戒网、阿里众包等为代表的微任务众包、创新众包平台,此类平台采用全球大众均可参与并完成平台介导的微任务的有偿劳动模式,具有弱劳动控制的特征,在线平台把更多的工作自主权让渡给接受任务的“威客”(Witkey),基本不干预其工作决策权。本文主要关注诸如Uber、滴滴出行之类实施算法管理策略的提供按需服务—强控制型在线劳动平台。

|

| 图 1 在线劳动平台的构型分类 |

3. 在线劳动平台的实践与问题

在在线劳动平台发展初期,不论是实践界还是理论界都普遍认为这种新业态是企业实现灵活用工、工作者实现自主就业的有效模式。例如,Sundararajan(2016)指出,平台工作者可以灵活自主地选择何时、何地以及付出多少劳动,他们也可以选择同时在多个平台上工作,以减少对任何一个平台的依赖,比如Uber司机可以同时承担Lyft和Juno公司的网约车运营业务。Thomas(2018)的研究也发现,工作者可以在不受雇主控制和约束的条件下,基于应用程序设计的业务运营架构和顾客信息资源自由地安排工作时间,选择期望从事的工作类型。但是,随着在线劳动平台诸多问题的暴露以及相关研究的不断推进,学者们逐渐发现这种所谓的灵活自主与各种因素的不确定性密切相关,他们发现灵活弹性的就业安排所承诺的自由是虚幻的,平台利用这种工作安排来减少对工作者所应承担的用工责任。工作者被迫在雇佣合约安排的安全范围之外直接面对市场,吸收市场的风险和不确定性,而这些风险和不确定性之前是由雇主承担的(Arnold和Bongiovi,2013;Stewart和Stanford,2017)。此外,有学者研究发现在线劳动平台工作自主性还受到算法控制的影响。例如,Schörpf等(2017)在研究创意众包工作者的过程中发现,平台利用在线评价机制和其他基于算法的控制手段对众包工作者的工作时间、收入、创造力以及他们的工作和生活条件产生了重要影响。孙萍(2019)对外卖骑手的研究发现,算法通过日益增强的精准性和标准化管理,将外卖骑手的劳动过程置于细致入微的监管之下。Duggan等(2020)指出,在线劳动平台会对工作者参加生产、创造价值的劳动过程实施管理监督,他们工作时间和任务安排的自主性会因智能算法控制系统的影响而下降。接下来,本文将对在线劳动平台新情境下算法管理的概念及实践表现进行梳理和归纳。

(二)算法管理的概念及实践表现

算法既是一种计算公式,它基于统计模型或决策规则自主地做出决策,其过程无需明确的人工干预(Eurofound,2018);也是一系列指令的组合,它告诉计算机如何精准地按照步骤和规则进行操作以完成某项任务,使组织能够利用人工智能解决创新产品、自主管理业务流程等复杂领域中的问题(Mann和O’Neil,2016)。算法技术正在改变组织管理工作的方式,在线劳动平台工作安排中的管理实践借鉴了Facebook和Netflix等数字媒体平台管理和影响其用户的方式(Duggan等,2020),通过工作流程设计来管理工作,并基于数据服务器使用一系列算法指令代码来控制分布在全球各地的工作者(Aneesh,2009)。

1. 算法管理的概念

目前,现有文献对算法管理这一新兴概念的界定还未达成一致,大多根据具体的研究情境对算法管理概念做出调整,但是现有的算法管理定义大体上可以划分为以下两类(见表1):第一,控制主义认为算法管理是一种技术控制系统,它区别于传统的官僚控制,以工作场所实时算法技术的使用为核心,有助于在线劳动平台在劳动过程变得去中心化和空间分散化的情况下仍能有效地进行协调和控制(Duggan等,2020;Rani和Furrer,2020)。控制主义对算法管理的研究大多聚焦于在线劳动平台实施的技术控制手段对工作者行为的影响,智能化算法管理能够帮助在线平台在组织管理实践过程中有效地规避工作者灵活自主就业带来的劳动用工、业务运营和服务质量等方面的不确定性风险(Rosenblat和Stark,2016;Wood等,2019)。第二,决策主义认为计算机自主决策贯穿算法管理的全过程,是算法管理工作的核心(Möhlmann和Zalmanson,2017;Wilson和Daugherty,2018;Jago,2019)。算法管理以计算机深度算法为基础,通过大数据驱动组织内外部信息的集成来协助复杂问题的解决,在计算机算法庞大的信息处理能力和高度理性的前提下,可以帮助管理者优化决策环境(徐鹏和徐向艺,2020)。决策主义从管理者的决策职能出发,强调算法管理如何基于统计模型、一系列操作指令和数据信息辅助管理方进行理性决策。在决策支持系统中,自动化算法负责制定和执行影响工作者行为的决策。

| 学派 | 研究者(年份) | 算法管理的定义 |

| 控制主义 | Rosenblat和Stark(2016) | 基于算法技术通过“软控制”手段来监督和确保工作者行为的有效性 |

| Wood等(2019) | 是一种数字控制形式,基于平台的评级和数字声誉系统来控制工作者的行为与表现 | |

| Rani和Furrer(2020) | 平台通过设计算法在几乎没有人工干预的情况下对工作者进行控制,这些算法是一组为了对有关如何执行任务的指令进行编码和编程而制定的规则和程序 | |

| Duggan等(2020) | 是一种控制系统,智能化算法代替了管理者通常会执行的工作和流程,从而约束工作者的行为参与并对劳动过程实施监督 | |

| 决策主义 | Möhlmann和Zalmanson(2017) | 基于大数据驱动的算法技术能够实现最优决策,算法管理被称为“最理性的观察者和管理者”,是有助于动态、理性地进行管理决策的新兴技术管理方式 |

| Wilson和Daugherty

(2018) |

基于人工智能算法将工作者和技术共同置于决策环境中,通过复杂的智能算法逻辑协助决策者做出科学理性的决策 | |

| Jago(2019) | 算法承担技术代理人的角色,基于统计模型设计一系列操作指令自动化地进行决策支持,制定这些决策过去是经理和人力资源管理专员所承担的职责 | |

| 资料来源:作者基于相关文献整理。 | ||

综上,控制主义更多地关注算法管理控制系统对工作者行为的规范和限制;决策主义则更加强调算法管理的理性决策支持作用。控制主义所关注的算法管理的控制机制与工作者的行为和态度更相关;而决策主义所强调的算法管理的决策支持作用与管理者的决策职能更相关。本文主要探讨新技术迭代下平台管理策略对工作自主性的影响及自主悖论的形成机制,互联网的连接性带来灵活自主的在线平台劳动模式,而在实时算法控制的情境下工作自主性却受限,控制主义界定的算法管理更契合本文的研究情境,因此本文认为算法管理是基于计算机算法技术设计的一套平台控制系统,该系统是为了对关于平台管理的操作指令进行编码和编程而开发的一整套规则和程序,智能算法代替人工干预对工作者进行实时控制以确保工作绩效。

2. 算法管理的实践表现

事实上,算法管理于在线劳动平台的工作实践场景中十分常见,它不仅可以通过一套高级算法自动协调和匹配劳动交易,创造供需整合的空间(Lehdonvirta,2018),同时还可以利用算法技术对劳动过程进行监督和控制,密切监控工作者所执行的任务(Duggan等,2020)。为此,现有研究分别从算法管理如何实现线上劳动力市场供需快速匹配以及如何执行并创新传统的人力资源管理过程(包括任务分配、行为控制和绩效评估等方面)两个问题出发来探究算法管理在实践过程中如何发挥作用。首先,算法技术实现了劳动力供需快速精准匹配。例如,Kuhn(2017)和黄再胜(2019)指出,在大数据驱动的算法技术下,在线劳动平台凭借技术信息优势能够快速完成劳动力和任务需求的精准匹配,这种按需经济下高效率的价值创造方式为工作者灵活自主就业提供了更多的机会。De Stefano(2016)在研究零工市场的过程中也发现,技术变革使工作者和组织在空间上实现分离,在线劳动平台通过算法技术将全球范围内的劳动力囊括在其商业运作模式下,潜在顾客和工作者之间通过平台自主地建立联系,大大提高了用工效率。其次,在缺乏人力资源管理专员来协调平台工作者的情况下,算法管理对传统人力资源管理过程进行了创新。例如,Schmidt(2017)在研究数字劳动市场时得出结论,算法管理削弱了对人力资源管理人员的需求,在线平台利用算法技术充当虚拟自动化管理角色可以节省大量的边际成本和人工成本,人力资源管理的核心流程(即任务分配和绩效评估)通过在线劳动平台算法管理实现,如Uber和Lyft平台都基于顾客实时的匿名评价来监控工作质量。Rani和Furrer(2020)同样认为,劳动分工越来越细造成工作单元逐渐缩小、任务内容逐渐量化,这为数字劳动平台上的工作者通过算法自动分配和评估工作任务提供了机会,劳动平台对算法进行编码和编程以控制工作流程。

基于上述分析本文认为,在线劳动平台通过数字技术连接性构建了顾客自主发布任务需求以及工作者灵活自主就业的供需匹配交易空间,然而平台为了在缺少管理人员协调监控工作者的情况下规避不确定性风险、保证业务运营质量,采取大数据驱动的算法管理手段来构建控制系统,从而对平台工作者的工作实践产生影响。本文从在线劳动平台算法管理对工作自主性的影响、工作自主悖论的形成机制及影响效应三个方面,结合交易成本理论和权力依赖理论,提炼出一个在线劳动平台算法管理与工作自主性研究现状的整合分析框架(见图2),对现有研究成果进行述评,希望为该领域未来研究的拓展提供整体性方向。

|

| 图 2 在线劳动平台算法管理与工作自主性研究现状的整合分析框架 |

现有研究已经开始关注在线劳动平台算法管理对工作自主性的影响。接下来,本文基于劳动过程理论将在线劳动平台工作流程划分为工作准备、工作执行以及工作反馈三个阶段(吴清军和李贞,2018),并主要从任务分配、行为控制、数字声誉、动态薪酬等多个方面梳理算法管理与工作自主性研究领域的已有成果(见表2),最后从交易成本理论视角对在线劳动平台算法管理影响工作自主性的现有研究文献进行评析。

| 阶段 | 研究者(年份) | 自变量 | 对工作自主性的影响 | 正(+)/

负(−)向影响 |

| 工作准备 | Kuhn和Maleki(2017) | 技术

连接 |

算法技术连接性→劳动供需在线灵活匹配→工作自主性(时间、地点、内容) | (+) |

| Wood等(2019) | 任务

分配 |

自动匹配算法→技术决定任务分配→工作自主性(计划安排) | (−) | |

| Rani和Furrer(2020) | 算法

筛选 |

算法自动筛选工作者资格信息→限制加入平台的门槛→工作自主性(资格获取) | (−) | |

| 工作执行 | Malin和Chandler (2017) | 互动

控制 |

平台基于算法设计互动程序→在互动程序框架内满足顾客的互动请求→工作自主性(沟通互动) | (−) |

| Matherne和O’Toole(2017);冯向楠和詹婧(2019) | 行为

控制 |

算法实时信息推送→提醒工作者服务态度和行为→控制工作者越轨和不文明行为→工作自主性(行为方法) | (−) | |

| Green等(2018) | 电子

监控 |

顾客电子监控、上传信息→算法自动鉴别信息→规范工作者当前工作行为→工作自主性(行为方法) | (−) | |

| 工作反馈 | Downs等(2010) | 任务接

受率 |

工作者任务接受率→在线评估绩效表现→算法自动排序推荐任务机会→工作自主性(机会选择) | (−) |

| Moreno和Terwiesch(2014) | 数字

声誉 |

工作者的数字声誉→跟踪工作者的绩效表现→给予奖励或惩罚→工作自主性(工作声誉) | (−) | |

| 吴清军和李贞(2018) | 在线

评价 |

顾客在线评价→控制工作者的工作时间、工作方式等→工作自主性(绩效评估) | (−) | |

| Veen等(2020) | 动态

薪酬 |

算法可变定价系统→动态薪酬→收入不确定→工作自主性(劳动定价) | (−) | |

| 资料来源:作者基于相关文献整理。 | ||||

(一)工作准备阶段算法管理的影响

工作准备阶段是指平台工作者正式按照在线劳动平台业务运营架构从事劳动活动之前的阶段,该阶段算法管理对工作自主性影响的研究主要包括访问限制和任务分配两个方面。

1. 工作者能自主加入平台吗?在传统的人力资源管理模式中,组织会安排一系列员工招聘和甄选活动来获取劳动力资源,这一过程无疑增加了组织成本(Stone等,2013)。但是,数字化经济需要满足市场即时短期的劳动服务需求,在线劳动平台试图利用技术简化劳动力转化为工作者的过程(van Doorn,2017)。Kuhn和Maleki(2017)认为,在线劳动平台利用算法技术的连接性进行在线劳动力市场中的供需整合,工作者可以自主完成在线注册程序,待平台完成资格认证后便可激活程序参与工作。然而,Rani和Furrer(2020)却认为,在实践过程中许多在线劳动平台为了规避信息不对称情况下求职者逆向选择的风险,自主开发了智能化算法筛选系统,自动识别和筛选工作者资格信息,基于一定的规则设计访问权限和入职门槛,以限制那些不符合平台基本要求的劳动力的流入,在此过程中可能会出现歧视问题,例如许多平台明确地将某些国家和群体的劳动力排除在外(van Doorn,2017)。

2. 工作者能自主获取任务吗?在线劳动平台开发之初的目的是将闲置劳动力资源利用起来,为工作者提供顾客信息资源,促使工作者自主地搜寻工作机会实现供需匹配(Howcroft和Bergvall-Kåreborn,2019)。例如,Downs等(2010)在研究亚马逊MTurk微任务平台时指出,顾客可以在全球范围内发布微任务解决需求,平台工作者可以自主地从顾客所发布的广告中搜寻可完成的任务,自主决定是否投标参与竞争。但是,事实上平台工作者并不掌握自主获取工作机会的控制权,在线劳动平台任务分配机制是由后台算法决定的。例如,Weber(2014)发现,在TaskRabbit(一个在线跑腿平台)上,顾客发布任务需求,设定一个隐藏的最高价格,然后“跑腿者”开始自由竞拍,并标注他们可以接受的最低价格,最后由算法认定哪些“跑腿者”是最匹配的,最终由顾客进行选择。Wood等(2019)的研究也表明,Uber设计了一套自动匹配算法,通过限制司机的拒单率保证在线资源较高的可调度性,并且智能算法会优先给那些综合评级高的司机派单,技术削弱了工作者获取工作机会的自主性。

(二)工作执行阶段算法管理的影响

工作执行阶段是指平台工作者正式按照在线劳动平台业务运营架构从事劳动活动以创造价值的阶段,该阶段算法管理对工作自主性影响的研究主要包括行为控制和互动控制两个方面。

1. 工作者能自主完成任务吗?尽管在线劳动平台构建了一个没有监管者的工作环境,但是工作者在任务执行过程中仍会受到限制和规范,平台会利用智能算法技术鼓励或限制工作者特定的态度和行为,算法技术承担了虚拟主管的角色。例如,Green等(2018)通过案例研究发现,Upwork平台(一个综合类外包平台)支持顾客对工作者实施电子监控,顾客可以自主地向平台系统上传工作者实施工作的动态信息,算法系统会自动鉴别信息并及时通知工作者以规范其当前的工作态度或行为。Matherne和O’Toole(2017)也指出,Uber公司经常通过算法系统向工作者推送信息,提醒工作者努力提高服务态度和工作质量,以控制工作者的越轨和不文明行为,可以想象Uber司机在工作过程中经常会被系统告知如何处理与顾客的冲突、如何努力与顾客保持友好关系等。冯向楠和詹婧(2019)对外卖平台骑手的研究发现,平台不仅掌握信息源和骑手数据,更依据骑手个人特征进行实时动态监控,平台开发的智能语音助手代替人工对骑手进行约束和控制。工作者似乎正在沦为被机器操控的“傀儡”,自主地决定采取何种工作方式将成为“幻想”。

2. 工作者能自主与顾客互动吗?一个比较有趣的现象是在线劳动平台通过算法技术试图控制工作者与顾客之间的互动。尽管在线劳动平台基于算法设计互动程序的初衷是打破传统沟通方式,通过技术手段丰富工作者与顾客之间的情感互动以减少平台工作者的孤独感并提高顾客的满意度,但在互动程序的框架内工作者自主与顾客沟通的欲望和行为似乎减少了(Kuhn和Maleki,2017)。例如,Malin和Chandler(2017)对Uber和Lyft两款在线打车软件的研究发现,Uber在其应用程序中添加了一个图标,允许乘客在乘车的过程中在车载音频系统上播放他们喜欢的音乐,如果司机随意拒绝乘客的服务请求,算法就会自动判定司机行为不当并予以降低评级的惩罚;同时,Uber司机还经常抱怨其应用程序上缺少小费图标,而其竞争对手Lyft在其应用程序上设置了可选不同金额小费的图标来提示乘客采取积极的互动行为,以增加司机的额外收入。在互动程序的框架下工作者反而减少了自主与顾客互动的行为(Rosenblat和Stark,2016)。

(三)工作反馈阶段算法管理的影响

工作反馈阶段是指在线劳动平台在工作者完成平台业务运营架构下的任务安排后,对工作结果进行评估并决定予以奖励或惩罚反馈的阶段,该阶段算法管理对工作自主性影响的研究主要涉及绩效评估和劳动定价两个方面。

1. 工作者能自主控制声誉和评估绩效吗?与大多数在线市场一样,在在线劳动力市场中,声誉机制在促进交易中也起着重要的作用,因为声誉信息不仅包含交易双方的信任关系,通常也可以用来对工作者过去的绩效结果进行评估并预测顾客未来的满意度(Kokkodis和Ipeirotis,2016)。Moreno和Terwiesch(2014)在对在线服务市场声誉机制的研究中就指出,在线劳动力市场很难预测交付成果的质量,而使用和实施能够代表工作者过去表现的声誉系统是解决这种不确定性的有效方案。此外,van Doorn(2017)也认为,在线劳动平台将质量控制外包给顾客,通过创造一种满足消费者需求的绩效评估文化来不断地促进工作者服务质量的优化。一个关键问题是,在线劳动平台通过以顾客评价为基础的数字声誉持续跟踪工作者的绩效表现,并以此为依据对工作者实施奖励或惩罚(吴清军和李贞,2018),对平台工作者而言,声誉直接影响他们的工作机会和薪酬水平,但是平台将工作者置于顾客在线评价的不确定风险中,并且通常会在不提供任何解释的情况下惩罚顾客感到不满意的工作,工作者经常受到不公平的对待(Fieseler等,2019)。例如,Gandini(2019)研究发现,有些在线劳动平台上拥有较高顾客评价的工作者能够比其他人更早收到新发布的工作任务通知,并且他们还可以从平台佣金收入中获得小额奖金。Downs等(2010)的研究也发现,MTurk上工作者的绩效是通过他们的被接受率来评估的,尽管那些被选率低的工作者不会被平台剔除,但大多数顾客会根据MTurk提供的算法自动推荐系统过滤掉评价低的工作者,将这部分工作者排除在任务可接受范围之外。因此,在这种权力不对等的情境下,工作者不仅不能自主控制数字声誉,并且基于在线评价的绩效评估机制对他们而言也是不公平的。

2. 工作者能自主控制劳动价格吗?算法管理也扩展到定价领域,许多在线劳动平台还利用大数据驱动的算法技术预测市场需求的高峰期,通过提供浮动的报酬来激励工作者提供劳动供给,这种依靠算法确定的激增定价方式吸引工作者进入高需求区域(Gandini,2019)。这种基于算法的动态薪酬方式的消极影响在于,提高了工作者收入的不确定性,削弱了他们对劳动定价的自主权。例如,Veen等(2020)在对外卖平台Instacart的研究中发现,该平台于2018年放弃了配送每件商品0.4美元的计件工资制度后,实施了一种算法可变定价系统,该算法基于用户大数据和机器学习技术能够准确地预测一周内不同时间段的需求量和配送比率,也能了解到不同时间段工作者能够接受的最低工资水平,并根据此标准定制每个人的工资。Rosenblat和Stark(2016)的研究也进一步发现,Uber推出的实时算法技术可以通过在特定的时间段将司机分配到特定的高需求区域来产生经济激励。

(四)交易成本理论视角下的算法管理对工作自主性的影响

在线劳动平台是按需经济下互联网信息技术驱动的产物,其商业模式的本质是在平台业务运营架构下将一种或多种业务处理权限外包给自由职业者(Kuhn和Maleki,2017),通过技术连接驱动供求双方的精准匹配,以整体满足顾客对短期劳动服务的碎片化需求,从而降低交易成本,实现劳动力资源的最佳配置。共享经济在互联网信息技术的支持下实现了过去由于交易成本太高而不能产生的一系列经济活动(卢现祥,2016),共享经济背景下衍生出的在线劳动平台的本质是实现灵活用工和自主就业交易成本的最小化。互联网和移动互联的确降低了市场交易过程中的搜寻成本和信息成本,技术创新使过去认为不能实现的潜在交易变成了可实现的,同时,过去员工与企业的雇佣关系转变为工作者和在线劳动平台的自主合作关系(蒋岩波和朱格锋,2019),避免了传统行政体系中员工权力上升带来的内化交易成本的再度升高(Cusumano,2010)。

尽管在线劳动平台基于互联网技术成功建立了工作者和顾客之间灵活自主的交易关系,降低了整合闲置劳动力资源的交易成本,但是灵活用工和自主就业的在线劳动平台商业模式仍要面临因不可预期和各种变化环境下自主性带来的不确定性风险而产生的对合约、价格、质量讨价还价的议价成本,以及监督交易对象依照合约内容进行交易的监督成本等各种新的交易成本(Rindfleisch,2020)。为防止企业边界延伸带来可能的交易成本风险,平台制定了运行规则以规范市场交易活动,这种运行规则与传统的价格机制不同,促进了交易成本的内化和显著下降(崔晓明等,2014)。面对灵活自主的平台商业模式,在线劳动平台开发了几乎没有人工干预的算法管理控制系统,有效降低了事前交易成本(包括:搜寻信息、协商决策、交易保障)和事后交易成本(包括:监督执行、强制执行、交易转换)。例如,在工作准备阶段,平台为规避自由职业者的逆向选择风险设置了入职标准,并通过算法系统自动筛选(Rani和Furrer,2020);在工作执行阶段,平台为规避工作者做出违背顾客意愿、伤害企业声誉的不道德行为风险,通过算法系统动态实时监控工作者行为(Green等,2018);在工作反馈阶段,平台为规避业务外包运营质量风险,将质量控制权转移给顾客,并通过算法系统的在线评价和声誉机制来就工作者的绩效进行奖励或惩罚(van Doorn,2017)。

不可否认,从事在线平台劳动的工作者由于移动互联,的确在需求碎片化的共享经济市场中更加灵活自主,但是为使因自主性带来的不确定性风险而产生的交易成本最小化,在线劳动平台实施算法管理,进一步强化了对劳动过程的控制,实际上对工作自主性产生了负面影响。同时,这种实时量化、隐蔽智能的平台算法控制系统会掩盖更高的工作要求和压力以及更严格的监控环境,平台工作者则沉浸在独立工作的自由和积极情感中(Schmidt,2017),自发且乐此不疲地拼命赶工(Lu,2009)。

四、工作自主悖论的形成机制及影响效应“悖论”一词在管理学领域的应用近年来十分广泛,例如服务化悖论(Gebauer等,2005)、悖论式领导(Zhang等,2015)等,悖论被界定为长久相互依赖又相互矛盾的要素(Lewis等,2014)。随着技术的快速迭代变革,工作者所面对的工作环境不确定性增强,他们不可避免地面对看似矛盾又相互关联的要素。基于上文的分析,灵活自主的在线平台用工模式由于平台实施的算法管理反而削弱了工作者的自主权,尽管工作者在实际行为上的自主性受到限制,但其在主观知觉上却相信自主性增强,从而陷入无法控制工作的工作自主悖论(Mazmanian等,2013;Shevchuk等,2019)。接下来,本文将基于权力依赖理论尝试解释工作自主悖论的形成机制及影响效应。

(一)工作自主悖论的形成机制

权力依赖理论认为权力方所控制的目标直接影响没有权力或权力较小的依赖者(Emerson,1962),除了对目标的控制外,这种依赖关系很大程度上与权力方所掌握的资源相关。依据双方对重要资源和目标的依赖关系,权力依赖形式可分为四种:A与B相互依赖;A与B互不依赖;A依赖B;B依赖A。其中,不对称的依赖关系会强化被依赖方的权力地位(Wee等,2017)。Wilson等(2010)的研究表明,下属因为领导控制了其实现职业目标所需要的生产资源、重要信息和规划指导而不对称地依赖领导,这使得下属为了获得领导所控制的目标和资源,会时时刻刻处在准备接受领导安排的任务或持续执行领导所安排的任务的工作状态,比如员工假期也需要回复领导的工作邮件等。在这种情况下,工作者拥有的自主性越高,工作越投入,工作时间越长,受企业控制就越多(Shevchuk等,2019)。王海侠等(2019)也基于权力依赖理论得出结论:在互联网连接性环境中,由于权力依赖关系的影响,自主性并不总是带来更多的自主和自由,同时也可能带来被控制和限制,自主性降低进一步引发工作时间的过度投入和情绪耗竭,影响工作者的身心健康,工作者似乎无法控制什么时候停止工作,从而陷入工作投入升级的负性循环。

在在线劳动平台构建的工作情境中,独立非依赖的自主性受到平台—工作者依赖关系的影响。例如,Thomas(2018)指出,工作者只能在应用程序所设计的业务运营架构内以及基于平台所提供的顾客信息资源从事劳动生产,工作者不仅依赖于平台提供的信息资源,同时受算法管理的影响,他们还依赖于平台对其提供的技术支持等。Hanrahan等(2019)也认为,基于算法管理的在线劳动平台在生态系统中收集了大量的数据信息,但是受算法控制的工作者对许多功能信息却一无所知,这造成了不对称的权力。同时,工作者依赖于在线劳动平台提供的技术、管理服务,以及工作机会、劳动报酬、社会认同等各类资源(Kuhn和Maleki,2017),这无疑加剧了这种权力依赖关系的不对称。在权力依赖关系不对称的情况下,在线劳动平台按需服务的性质直接造成工作碎片化(黄再胜,2019),这进一步加剧了工作者面对的不确定性。为应对新技术带来的“任务危机”,工作者通常会拼命赶工,保持全天候在线的状态,那些经济状况欠佳、需要承担各种家庭责任的工作者会自主地延长工作时间,并且还要承担各种风险(Shevchuk等,2019)。因此,尽管灵活自主的平台用工模式让渡了更多的工作自主权,但平台工作者不对称地依赖于平台配置资源、控制劳动过程的权力,要自主地接受平台所实施的算法管理控制机制,这又降低了他们的自主性,灵活自主的平台就业模式并没有给工作者带来更多的自主性,工作自主悖论现象凸显。

(二)工作自主悖论的影响效应

在线劳动平台实施算法管理事实上构建了一个工作要求和压力更高的工作情境,工作者自主地选择不断延长工作时间、提高劳动强度即进行劳动强化(Lu,2009),这不仅会导致工作负荷越来越大,更会影响工作者的身心健康。通过梳理相关文献,本文将分别从心理层面和行为层面分析工作自主悖论如何通过劳动强化产生具体影响。

1. 对工作者心理层面的影响。长期持续地延长工作时间、提高劳动强度不仅会引起身体损害,更严重地会导致心理健康问题。许多研究表明,劳动强化会显著降低员工工作满意度和幸福感,提高情绪耗竭风险,工作者长期保持努力工作的状态会造成个体精力和情绪的耗竭,进而对其态度和行为产生消极影响(Fiksenbaum等,2010;Ogbonnaya等,2017)。Ogbonna和Harris(2004)指出,随着劳动强度的增加,许多消耗性工作所耗费的精力和体力需要通过休息来恢复,持续的消耗和不充分的恢复会造成个体精力逐渐衰竭,从而对工作者情绪造成负面影响。此外,在线劳动平台情境下工作自主悖论影响效应的一个有趣的研究问题是,工作者自主性降低、工作任务不断侵占生活时间、工作负荷越来越大造成的以“小微创业者”身份加入平台的工作者的身份紧张(identity strain)。身份紧张是指个体工作身份与当前环境不一致而产生的紧张感(Kraimer等,2012),这种角色冲突和认知模糊造成的紧张感常常会造成工作压力和工作倦怠(Moore,2000)。以平台创业者身份从事网络平台劳动的工作者将自身置于高风险和不确定性环境,他们疲于奔波又受到平台算法的严格控制(Rani和Furrer,2020),这会使他们不禁对自身的身份感到困惑,从而不自觉地进行自我身份适应,在此过程中会呈现身份紧张的表现。

2. 对工作者行为层面的影响。现有文献还从行为层面探讨了工作自主悖论的影响效应。Ramsay等(2000)指出工作者劳动时间过长更容易造成事故、旷工以及离职等负面行为。此外,工作—家庭冲突是工作自主悖论导致的必然结果。一方面工作者不断延长工作时间、提高劳动强度会逐渐消耗个体的精力和体力,筋疲力尽的工作者很难兼顾家庭生活事务的处理,可以想象一天工作到深夜12点的工作者很难再顾及家庭日常的活动安排(Macky和Boxall,2008)。另一方面,技术进步导致的工作碎片化的安排增强了任务的不确定性,这种不可预估性可能会导致工作任务不断侵占工作者的生活时间,这进一步加大了兼顾家庭生活的压力(Smith,2016)。例如,Shevchuk等(2019)指出,许多平台工作者通常会由于任务不确定性而拼命赶工,保持全天候在线的状态,以免错过任何工作机会,那些经济状况欠佳、需要承担各种家庭责任的工作者会花费更多的时间工作从而加剧了工作—家庭冲突。此外,对于企业而言,工作者拼命工作、不断进行劳动强化不一定总是有利的,长期来看,工作者在自主性受控的情况下仍自主地延长工作时间、提高劳动强度会降低他们的满意度和幸福感,加剧情绪耗竭,进而降低工作绩效水平(Mazmanian等,2013),最终阻碍组织的长远发展。

五、结论与未来研究展望(一)结论

在线平台劳动的独立性和分散性标志着零工经济时代工作方式的重大革新,算法管理作为数字化时代的新型管理工具,对平台工作者实施的算法控制机制可能与平台所谓的灵活性和自主性相矛盾(Duggan等,2020;Rani和Furrer,2020)。在此情况下,工作者由于工作不安全感等因素仍拼命赶工,不断延长工作时间、提高劳动强度而导致的工作自主悖论现象可能会对工作者自身的身心健康造成威胁(Mazmanian等,2013;王海侠等,2019)。因此,深入分析在线劳动平台算法管理对工作自主性影响的相关研究非常重要。本文通过文献梳理得出以下结论:第一,在线劳动平台算法管理分别从工作准备阶段、工作执行阶段和工作反馈阶段对工作自主性产生影响。具体而言,除了算法技术的连接性实现劳动力供给和需求灵活自主匹配有利于工作自主性的提高外,在线劳动平台算法管理分别从任务分配、行为控制、数字声誉、绩效评估和动态薪酬等多个方面削弱了工作自主性。第二,灵活自主的平台用工模式并未给工作者带来更多的自主权,他们不对称地依赖于平台所掌握的劳动控制权从而自愿接受平台实施的算法管理控制策略,进一步降低了工作自主性。在这种情况下,平台工作者反而陷入了不断自主延长工作时间、提高劳动强度从而进行劳动强化的工作自主悖论负性循环。第三,工作自主悖论会通过劳动强化分别从心理层面和行为层面对工作者产生消极影响,同时这种负面影响最终会阻碍组织的可持续发展。

(二)未来研究展望

通过对现有研究的述评,本文发现该主题研究仍存在诸多不足之处:第一,关于算法管理的概念缺乏结构化、系统化的界定。第二,已有研究大多通过定性描述、案例研究的方法针对在线劳动平台算法管理对工作自主性影响的相关问题进行探究,研究方法比较单一,多案例和实证研究较少。第三,现有研究大多从工作实践的角度论述在线劳动平台算法管理与工作自主性的相互关系,理论基础和研究视角的选取还比较薄弱,缺乏科学可靠的理论解释。第四,“在算法管理降低工作自主性的情况下,工作者仍相信自己掌握工作自主权,并且自主地接受平台控制”(即工作自主悖论)的边界条件还有待探索。第五,中国情境下在线劳动平台算法管理与工作自主性的本土研究不足。以下将从五个方面分别对未来研究进行展望。

第一,对算法管理概念进行结构化、系统化的界定。由于算法管理是一个多维度、复杂的崭新概念,当前学术界对算法管理的界定还未达成一致,主要形成了控制主义和决策主义两个学派。控制主义以技术控制系统为核心对算法管理进行界定(Rosenblat和Stark,2016;Wood等,2019;Duggan等,2020;Rani和Furrer,2020),决策主义以基于大数据驱动深度算法的自动优化决策为核心对算法管理进行界定(Möhlmann等,2017;Wilson和Daugherty2018;Jago,2019)。本文认为控制主义对算法管理的界定于在线劳动平台新情境下与工作者的工作实践关系更密切,然而基于算法技术进行的智能化决策贯穿算法控制的整个过程,控制主义和决策主义对算法管理概念的界定并不矛盾和冲突,可尝试将两种视角结合起来,但是需要对算法管理的概念进行结构化和系统化的界定,以科学有效地探究算法管理各个方面对工作者和工作实践产生的影响。

第二,采取多种方法、新技术手段重点推进实证研究。目前关于在线劳动平台算法管理与工作自主性关系的研究方法还比较单一,现有文献大多通过定性描述、案例研究的方法对在线劳动平台算法管理对工作者具体工作实践产生的影响进行研究,未来需要采取多元化的研究方法和技术手段重点推进实证研究以增强研究成果的科学性。首先,要开发在线劳动平台算法管理的测量工具,这是进一步推进在线劳动平台算法管理领域实证研究的基础和前提。本文通过梳理文献发现在线劳动平台算法管理在实践过程中涉及任务分配、行为控制、数字声誉、绩效评估和动态薪酬等多个方面,但是需要在算法管理概念结构化的基础上进一步开发在线劳动平台算法管理量表。其次,在线劳动平台拥有庞大的在线劳动力市场,为实证研究提供了具有巨大潜力的可即时访问的实验平台。研究者可在劳动平台上自由操作实验环境,相比于实验室研究和田野研究,依托在线劳动平台的在线实验所需花费的金钱及时间成本更少,并可有效排除实验者效应(Burbano,2016),因此在线劳动平台为实验研究提供了更新颖、科学并且实验成本更低的场所,未来的研究可依托在线劳动平台,招募平台劳动者进行在线实验,从而更高效地推进在线劳动平台算法管理与工作自主性关系相关问题的实证研究。

第三,采用更丰富的理论视角来解释在线劳动平台算法管理影响工作自主性的作用机制及工作自主悖论的形成机制。目前,在线劳动平台新情境下算法管理对工作自主性影响的相关研究主要围绕工作实践视角展开,探讨实践过程中算法管理从哪些方面具体地对工作自主性产生影响,缺乏合适的理论视角并且理论基础比较薄弱。自我决定理论指出员工的自主需要要求他们能自由地掌控工作和生活,而不听从其他个体或组织的控制,工作自主性常被作为理解工作者主动性动机的来源之一(Deci等,2017)。Deci等(2017)在一篇关于自我决定理论的文献综述中强调要更多地关注工作环境中哪些因素具有控制性特征,这些控制性环境因素与工作者的行为和态度是否具有因果联系。在线劳动平台算法管理主要被作为降低灵活自主就业不确定性风险的新技术控制手段,未来可以基于自我决定理论探讨这种数字化时代算法控制因素影响工作自主性的作用机制。此外,在算法管理降低工作自主性的情况下,“工作者主动延长工作时间、提高劳动强度以进行劳动强化”现象形成机制的理论解释也有待进一步拓展,本文试图运用权力依赖理论和交易成本理论去解释工作自主悖论现象。工作要求—资源(JD-R)模型将工作特征划分为工作要求和工作资源(Demerouti和Bakker,2011),由于在线劳动平台算法管理的实时智能化控制机制对工作者提出了更高的工作要求,同时技术不确定性带来的工作不安全感削弱了工作资源的缓冲作用,因此,在工作自主性被算法技术手段隐蔽地降低的情况下,面对更高的工作要求以及工作不安全感带来的工作资源损耗,工作者很可能选择更加拼命地工作,从而陷入工作时间越来越长、劳动强度越来越大的高负荷工作状态,未来的研究也可以基于工作要求—资源模型进一步解释工作自主悖论的形成机制。

第四,探索工作自主悖论的边界条件。长期陷入工作自主悖论的负性循环会对工作者的身心健康造成消极影响(Mazmanian等,2013),探索工作自主悖论的边界条件有利于缓解其诸多方面的消极影响,但是现有文献对工作自主悖论边界条件的探索还很薄弱。基于组织支持理论,Rhoades和Eisenberger(2002)指出组织对待员工的方式体现了组织对员工的理解和支持,并强调程序公平是影响员工组织支持感的重要因素之一,组织在进行管理决策时给予员工充分的知情权和话语权(即程序公平)能够增强员工对组织支持的感知。由于在线劳动平台的算法管理主要是控制程序运行过程中信息传递的过程(Rani和Furrer,2020),这一过程中信息是否透明、政策执行是否一致以及工作者是否具有上诉资格等有关程序公平的问题十分重要。例如,Downs等(2010)在研究MTurk运作模式时发现,尽管有些工作者认为某些来自顾客的负面评价是不合理的,但他们却没有办法将其移除,平台甚至没有设置上诉程序,这导致工作者由于声誉问题最终选择离开平台。因此,当平台能够采取程序公平举措时,工作者可能会对平台所采取的方式产生信任和认可,但是当平台违背程序公平原则时,他们会产生不公平感,这会对他们的态度和行为产生更为消极的影响。未来的研究也可以从平台、工作者和顾客三个方面充分挖掘潜在的边界条件。

第五,拓展中国情境下的在线劳动平台本土研究以及平台管理策略研究。尽管近年来我国共享经济中提供服务者的人数逐年增加,平台用工模式在推动服务业结构优化、促进消费方式转型等方面的作用进一步显现(国家信息中心分享经济研究中心,2020),但是针对中国情境下在线劳动平台劳动关系、用工模式、行为决策、员工心理等诸多方面的本土研究还不足。在中国传统价值文化的熏陶下,平台工作者在对遵从权威的认同、程序公平感知、风险承担意愿、组织支持感知等方面自然呈现出本土化独有特征,因此没有人工干预的算法管理在人情社会氛围浓厚的中国具有怎样的双刃剑效应还不得而知。同时,在线劳动平台以算法驱动的数字化管理控制策略区别于传统的管理控制机制,将劳动过程纳入可计量的范畴,实现了对工作者的严格精准控制和预测(陈龙,2020),灵活自主的平台用工模式在平台基于算法技术的管理控制策略下逐渐丧失自主活力,在高要求和高压力以及实时精准监控的工作环境下,工作者拼命工作,持续消耗体力和精力以换取报酬,单纯依靠数据模型衡量工作绩效的平台管理策略不仅会损害平台工作者的合法权益,还会进一步限制平台企业的可持续健康发展。因此,未来迫切需要结合中国情境下的研究视角针对当下在线劳动平台的算法管理和工作自主性等相关问题开展本土化的理论和实证研究,提出完善我国数字平台经济劳动关系管理和维护平台工作者合法权益的有效对策和建议。

| [1] | 陈龙. 游戏、权力分配与技术: 平台企业管理策略研究——以某外卖平台的骑手管理为例[J]. 中国人力资源开发, 2020, 37(4): 113–124. |

| [2] | 崔晓明, 姚凯, 胡君辰. 交易成本、网络价值与平台创新——基于38个平台实践案例的质性分析[J]. 研究与发展管理, 2014, 26(3): 22–31. |

| [3] | 冯向楠, 詹婧. 人工智能时代互联网平台劳动过程研究——以平台外卖骑手为例[J]. 社会发展研究, 2019, 6(3): 61–83, 243. |

| [4] | 胡磊. 平台经济下劳动过程控制权和劳动从属性的演化与制度因应[J]. 经济纵横, 2020(2): 36–44. |

| [5] | 黄再胜. 网络平台劳动的合约特征、实践挑战与治理路径[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(7): 99–111, 136. |

| [6] | 蒋岩波, 朱格锋. 共享经济模式下网约车平台与司机法律关系的辨析与认定[J]. 河南财经政法大学学报, 2019, 34(5): 57–64. |

| [7] | 卢现祥. 共享经济: 交易成本最小化、制度变革与制度供给[J]. 社会科学战线, 2016(9): 51–61. |

| [8] | 孙萍. “算法逻辑”下的数字劳动: 一项对平台经济下外卖送餐员的研究[J]. 思想战线, 2019, 45(6): 50–57. |

| [9] | 王海侠, 贾汇源, 孙海龙, 等. 互联网连接性降低自主性的机制与后效[J]. 心理科学进展, 2019, 27(11): 1802–1811. |

| [10] | 吴清军, 李贞. 分享经济下的劳动控制与工作自主性——关于网约车司机工作的混合研究[J]. 社会学研究, 2018, 33(4): 137–162. |

| [11] | 徐鹏, 徐向艺. 人工智能时代企业管理变革的逻辑与分析框架[J]. 管理世界, 2020, 36(1): 122–129, 238. |

| [12] | Arnold D, Bongiovi J R. Precarious, informalizing, and flexible work: Transforming concepts and understandings[J]. American Behavioral Scientist, 2013, 57(3): 289–308. |

| [13] | Barnes S A, Green A, De Hoyos M. Crowdsourcing and work: Individual factors and circumstances influencing employability[J]. New Technology, Work and Employment, 2015, 30(1): 16–31. |

| [14] | Burbano V C. Social responsibility messages and worker wage requirements: Field experimental evidence from online labor marketplaces[J]. Organization Science, 2016, 27(4): 1010–1028. |

| [15] | Cusumano M A. Staying power: Six enduring principles for managing strategy and innovation in an uncertain world[M]. Oxford: Oxford University Press, 2010: 17-52. |

| [16] | Deci E L, Olafsen A H, Ryan R M. Self-determination theory in work organizations: The state of a science[J]. The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2017, 4(1): 19–43. |

| [17] | De Stefano V. The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowdwork, and labor protection in the “gig-economy”[J]. Comparative Labor Law & Policy Journal, 2016, 37(3): 471–504. |

| [18] | Demerouti E, Bakker A B. The job demands-resources model: Challenges for future research[J]. SA Journal of Industrial Psychology, 2011, 37(2): e1–e9. |

| [19] | Downs J S, Holbrook M B, Sheng S, et al. Are your participants gaming the system? Screening Mechanical Turk workers[A]. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems[C]. New York: ACM, 2010. |

| [20] | Duggan J, Sherman U, Carbery R, et al. Algorithmic management and app-work in the gig economy: A research agenda for employment relations and HRM[J]. Human Resource Management Journal, 2020, 30(1): 114–132. |

| [21] | Emerson R M. Power-dependence relations[J]. American Sociological Review, 1962, 27(1): 31–41. |

| [22] | Fieseler C, Bucher E, Hoffmann C P. Unfairness by design? The perceived fairness of digital labor on crowdworking platforms[J]. Journal of Business Ethics, 2019, 156(4): 987–1005. |

| [23] | Fiksenbaum L, Jeng W, Koyuncu M, et al. Work hours, work intensity, satisfactions and psychological well-being among hotel managers in China[J]. Cross Cultural Management: An International Journal, 2010, 17(1): 79–93. |

| [24] | Gandini A. Labour process theory and the gig economy[J]. Human Relations, 2019, 72(6): 1039–1056. |

| [25] | Gebauer H, Fleisch E, Friedli T. Overcoming the service paradox in manufacturing companies[J]. European Management Journal, 2005, 23(1): 14–26. |

| [26] | Green D D, Walker C, Alabulththim A, et al. Fueling the gig economy: A case study evaluation of upwork.com[J]. Management & Economics Research Journal, 2018, 4: 104–122. |

| [27] | Howcroft D, Bergvall-Kåreborn B. A typology of crowdwork platforms[J]. Work, Employment & Society, 2019, 33(1): 21–38. |

| [28] | Kokkodis M, Ipeirotis P G. Reputation transferability in online labor markets[J]. Management Science, 2016, 62(6): 1687–1706. |

| [29] | Kraimer M L, Shaffer M A, Harrison D A, et al. No place like home? An identity strain perspective on repatriate turnover[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(2): 399–420. |

| [30] | Lehdonvirta V. Flexibility in the gig economy: Managing time on three online piecework platforms[J]. New Technology, Work and Employment, 2018, 33(1): 13–29. |

| [31] | Lewis M W, Andriopoulos C, Smith W K. Paradoxical leadership to enable strategic agility[J]. California Management Review, 2014, 56(3): 58–77. |

| [32] | Lu J L. Effect of work intensification and work extensification on women’s health in the globalised labour market[J]. Journal of International Women’s Studies, 2009, 10(4): 111–126. |

| [33] | Macky K, Boxall P. High-involvement work processes, work intensification and employee well-being: A study of New Zealand worker experiences[J]. Asia Pacific Journal of Human Resources, 2008, 46(1): 38–55. |

| [34] | Malin B J, Chandler C. Free to work anxiously: Splintering precarity among drivers for Uber and Lyft[J]. Communication, Culture & Critique, 2017, 10(2): 382–400. |

| [35] | Matherne B P, O’Toole J. Uber: Aggressive management for growth[J]. Case Journal, 2017, 13(4): 561–586. |

| [36] | Mazmanian M, Orlikowski W J, Yates J A. The autonomy paradox: The implications of mobile email devices for knowledge professionals[J]. Organization Science, 2013, 24(5): 1337–1357. |

| [37] | Möhlmann M, Zalmanson L. Hands on the wheel: Navigating algorithmic management and Uber drivers’ autonomy[A]. Proceedings of the International Conference on Information Systems[C]. Seoul, South Korea, 2017. |

| [38] | Moore J E. One road to turnover: An examination of work exhaustion in technology professionals[J]. MIS Quarterly, 2000, 24(1): 141–168. |

| [39] | Moreno A, Terwiesch C. Doing business with strangers: Reputation in online service marketplaces[J]. Information Systems Research, 2014, 25(4): 865–886. |

| [40] | Ogbonna E, Harris L C. Work intensification and emotional labour among UK university lecturers: An exploratory study[J]. Organization Studies, 2004, 25(7): 1185–1203. |

| [41] | Ogbonnaya C, Daniels K, Connolly S, et al. Integrated and isolated impact of high-performance work practices on employee health and well-being: A comparative study[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2017, 22(1): 99–114. |

| [42] | Ramsay H, Scholarios D, Harley B. Employees and high-performance work systems: Testing inside the black box[J]. British Journal of Industrial Relations, 2000, 38(4): 501–531. |

| [43] | Rani U, Furrer M. Digital labour platforms and new forms of flexible work in developing countries: Algorithmic management of work and workers[J]. Competition and Change, 2020, doi: 10.1177/1024529420905187. |

| [44] | Rhoades L, Eisenberger R. Perceived organizational support: A review of the literature[J]. Journal of Applied Psychology, 2002, 87(4): 698–714. |

| [45] | Rindfleisch A. Transaction cost theory: Past, present and future[J]. AMS Review, 2020, 10(1): 85–97. |

| [46] | Rosenblat A, Stark L. Algorithmic labor and information asymmetries: A case study of Uber’s drivers[J]. International Journal of Communication, 2016, 10: 3758–3784. |

| [47] | Schmidt F A. Digital labour markets in the platform economy: Mapping the political challenges of crowd work and gig work[R]. Bonn, Germany: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. |

| [48] | Schörpf P, Flecker J, Schönauer A, et al. Triangular love-hate: Management and control in creative crowdworking[J]. New Technology, Work & Employment, 2017, 32(1): 43–58. |

| [49] | Shevchuk A, Strebkov D, Davis S N. The autonomy paradox: How night work undermines subjective well-being of internet-based freelancers[J]. ILR Review, 2019, 72(1): 75–100. |

| [50] | Smith A. “The magnificent 7[am]?” Work-life articulation beyond the 9[am] to 5[pm] “norm”[J]. New Technology, Work and Employment, 2016, 31(3): 209–222. |

| [51] | Stewart A, Stanford J. Regulating work in the gig economy: What are the options[J]. The Economic and Labour Relations Review, 2017, 28(3): 420–437. |

| [52] | Stone D L, Lukaszewski K M, Stone-Romero E F, et al. Factors affecting the effectiveness and acceptance of electronic selection systems[J]. Human Resource Management Review, 2013, 23(1): 50–70. |

| [53] | Sundararajan A. The sharing economy: The end of employment and the rise of crowd-based capitalism[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. |

| [54] | Thomas K D. Taxing the gig economy[J]. University of Pennsylvania Law Review, 2018, 166(6): 1415–1473. |

| [55] | van Doorn N. Platform labor: On the gendered and racialized exploitation of low-income service work in the “on-demand” economy[J]. Information, Communication and Society, 2017, 20(6): 898–914. |

| [56] | Veen A, Barratt T, Goods C. Platform-capital’s “App-etite” for control: A labour process analysis of food-delivery work in Australia[J]. Work, Employment & Society, 2020, 34(3): 388–406. |

| [57] | Weber H. TaskRabbit users revolt as the company shuts down its bidding system[EB/OL]. http://venturebeat.com/2014/07/10/taskrabbit-users-revolt-as-the-company-shuts-down-its-bidding-system/, 2014-07-10. |

| [58] | Wee E X M, Liao H, Liu D, et al. Moving from abuse to reconciliation: A power-dependence perspective on when and how a follower can break the spiral of abuse[J]. Academy of Management Journal, 2017, 60(6): 2352–2380. |

| [59] | Wilson H J, Daugherty P R. Collaborative intelligence: Humans and AI are joining forces[J]. Harvard Business Review, 2018, 96(4): 114–123. |

| [60] | Wilson K S, Sin H P, Conlon D E. What about the leader in leader-member exchange? The impact of resource exchanges and substitutability on the leader[J]. The Academy of Management Review, 2010, 35(3): 358–372. |

| [61] | Wood A J, Graham M, Lehdonvirta V, et al. Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy[J]. Work, Employment and Society, 2019, 33(1): 56–75. |

| [62] | Zhang Y, Waldman D A, Han Y L, et al. Paradoxical leader behaviors in people management: Antecedents and consequences[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(2): 538–566. |