2021第43卷第2期

就对外直接投资(outward foreign direct investment,下文简称“OFDI”)而言,美国的OFDI起步早、存量大,长期以来位居世界第一。拉丁美洲和加勒比地区在地理上离美国最近,美国在这一地区的直接投资历史悠久。自美国第5任总统詹姆斯•门罗以来,美国一直将拉美和加勒比视为自己的“后院”。时至今日,美国仍是这一地区最大的贸易伙伴国和最大的OFDI来源国,对其具有长期而巨大的影响。

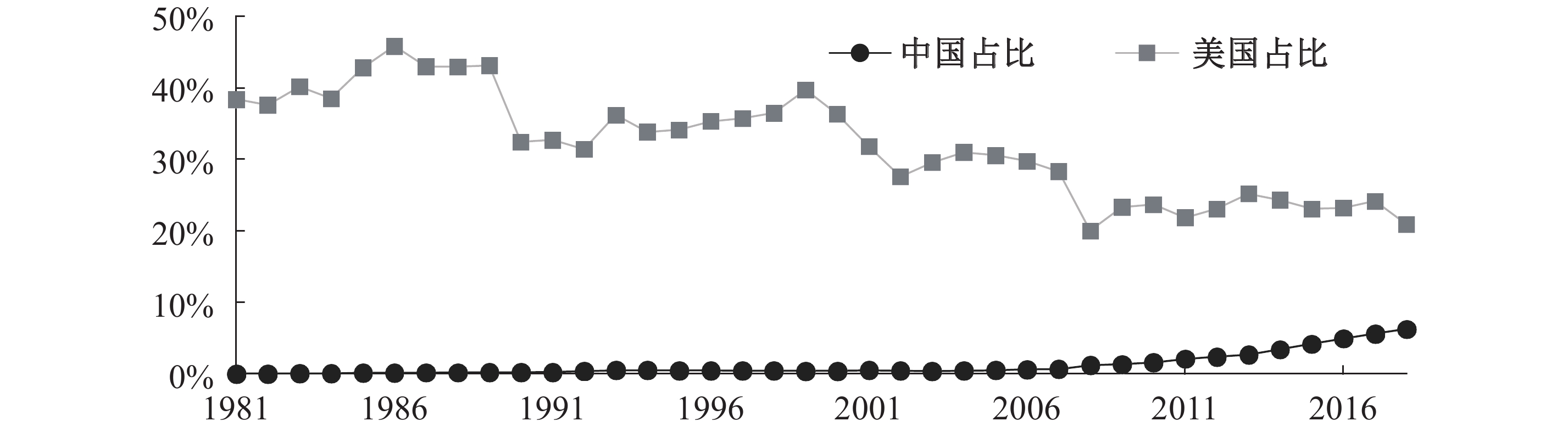

中国的OFDI起步晚、规模相对美国较小,但随着中国经济的快速发展,中国OFDI正处于高速增长中。进入21世纪后,中国OFDI存量的年均增长率达到27%。1999年美国OFDI存量为28396亿美元,同期中国为269亿美元,不足美国的1%;在2018年,美国OFDI存量为64747亿美元,中国OFDI存量增长到19389亿美元,已经达到美国的30%。从占全世界OFDI存量的比重来看,中国的占比不断上升,而美国的占比则在波动中下降(见图1)。2013年,中国提出了“一带一路”合作倡议,这被视为中国深化对外开放、积极参与全球治理的标志。中国政府出资400亿美元(后续追加1000亿元人民币)设立丝路基金,推动成立亚洲基础设施投资银行,为“一带一路”沿线国家和亚洲发展中国家的建设提供资金。该倡议为中国企业对外直接投资行为提供了战略性规划与支持,同时成为中国对外直接投资扩张的主要动力(李玲霞,2016)。在2017年习近平主席首次明确表示拉美地区是“一带一路”倡议的自然延伸后,中国在拉美地区的OFDI增长迅速。

|

| 图 1 中美两国OFDI存量在世界OFDI存量中的占比(1981—2018年) |

在“美国优先”战略的指导下,美国正在全球范围内进行战略收缩,而中国则积极地扩大自己的全球参与。截至2020年1月底,中国已同19个拉美国家签署共建“一带一路”的合作文件。尽管美国目前仍旧是拉美地区最大的贸易伙伴,但中拉经贸关系的迅速发展引起美国强烈的危机感。特朗普政府在其2017年《国家安全战略报告》中称,“中国试图通过政府主导的投资和贷款,将该地区(拉美和加勒比地区)拉入自己的轨道”。Farnworth(2019)认为中国进入美洲是本世纪西半球事务中最重要的问题,美拉双方都有真实、具体的理由对中国在该地区迅速扩张的影响力感到担心。此消彼长之下,在拉美地区,中国OFDI是否挤出了美国OFDI成为一个值得关注的话题。

本文的研究目的是判断在拉丁美洲和加勒比地区,中国OFDI是否对美国OFDI有显著的挤出效应,并考虑“一带一路”合作倡议的影响。本文的边际贡献主要包括以下两个方面:(1)在“一带一路”合作倡议背景下,针对中国对美国OFDI在拉美地区的挤出效应进行了实证研究,丰富了有关中国OFDI对他国OFDI挤出效应的研究,尤其是在“一带一路”合作倡议不断深化、中国OFDI迅速扩张的情况下,将这一国际形势的重大变动纳入对挤出效应的分析显得尤为重要。(2)在OFDI这一研究领域特别关注了拉丁美洲和加勒比地区这一长期受美国影响、又在“一带一路”合作倡议下与中国关系日益紧密的地区,将其作为一个单独的对象而非某个总体的子样本进行研究,为理解中美在拉丁美洲和加勒比地区的关系提供了一种思路。

二、文献综述与研究假设(一)文献综述

国际上对于OFDI的理论研究始于20世纪60年代,基于发达国家跨国企业的对外直接投资行为建立了包括投资动机、影响因素等方面在内的对外直接投资理论体系,主要有垄断优势理论(Hymer,1960)、内部化理论(Buckley,1976)、比较优势理论(Kojima,1978)、国际生产折衷理论(Dunning,1977)等。

随着包括中国在内的发展中国家OFDI的迅速发展,越来越多的学者开始关注发展中国家的对外直接投资行为,也认识到了原本研究对象为发达国家的对外直接投资理论的局限性,并在此基础上提出了许多有价值的观点与理论。Wells(1977)提出的小规模技术理论被认为是研究发展中国家对外直接投资的开创性理论,他认为发展中国家在对外直接投资中具有三方面优势:(1)拥有为需求量有限的小市场提供服务、产品的劳动密集型小规模生产技术。(2)在民族产品的生产、销售上具有优势。(3)低价营销策略有助于占领市场份额。Lall(1983)通过研究印度跨国公司的对外直接投资行为,提出技术地方化理论,从跨国公司的技术创新的再生性角度强调了发展中国家对外直接投资的特有竞争优势来自于通过对发达国家先进技术的吸收、创新,使其在小规模生产条件下具有更高的经济效益。Dunning(1981)所提出的投资发展周期理论则认为发展中国家的对外直接投资倾向于由该国所处的经济发展阶段、所有权优势、内部化优势及区位优势所决定,从而解释了对外直接投资的规律性发展趋势。

然而,中国作为一个具有巨大经济体量的发展中国家,其跨国企业的生产制造规模并非完全为小规模,因而小规模技术理论和技术地方化理论在解释中国对外直接投资的竞争优势上具有一定局限性。因此,一些学者尝试从不同的角度分析中国企业对外直接投资的特有优势。Zeng和Williamson(2007)认为“成本创新”策略是中国企业所特有的竞争优势,即中国企业通过成本创新技能,以低成本为东道国提供高质量、高功能、高科技的定制型产品,将这些产品从高价位领域逐步转移到大众市场,从而迅速占领市场份额。Buckley等(2007)认为国家所有权可以被视为许多中国跨国公司的特定优势,即能够在信息获得、融资成本、行政程序上获得政府支持,同时国家政策也会对企业的对外直接投资行为产生直接影响,使部分企业的对外投资行为与国家自然资源安全与政治外交利益产生关联,这使得许多基于“企业追求利润最大化”假设的理论对于中国企业不具有完全解释力。杨清等(2015)认为中国传统制造业具有的产业集聚优势弥补了中小企业在规模、经验上的不足,同时中国政府在建立境外经贸合作区时也在有意识地强化这一优势,提高了中小企业在对外直接投资过程中的议价能力以及纠纷解决能力。以上中国对外直接投资的特有竞争优势的讨论为中国在某些东道国挤出其他国家对外直接投资的可能性给予了理论上的支撑。

2013年提出的“一带一路”合作倡议日渐成为中国对外直接投资的主要推动力,越来越多的学者将这一政策纳入中国对外直接投资行为的影响因素,并主要通过加入虚拟变量、双重差分法等方式将这一政策的影响纳入模型考量。方慧和赵胜立(2019)通过引入虚拟变量研究“一带一路”合作倡议对我国OFDI的引致作用,结果表明“一带一路”合作倡议对我国OFDI有显著的促进作用,特别是对高收入国家的投资,且企业对于经济发展和科技技术水平高、地理及文化距离较为接近、与我国有签订贸易协定、制度相对不完善的国家有更高的对外投资倾向。吕越等(2019)研究发现“一带一路”合作倡议显著促进了中国企业对外绿地投资的增长,从行业角度来看,该倡议的投资促进效应主要体现在能源、交通和通信等基础设施相关领域。

在2017年习近平主席首次明确表示拉美地区是“一带一路”合作倡议的自然延伸后,中国在拉美和加勒比地区的对外直接投资增长迅速,作为这一地区主导经济力量的美国,其地位正受到威胁。然而目前有关于这一领域的经济学实证研究较少,大多数学者从国际关系学的角度出发,对中美在拉丁美洲的激烈竞争表示了担忧。Peters和Gallagher(2013)的调查显示,美国95%以上的制造业和出口总额的56%都受到了来自中国的直接威胁。Avendano和Melquizo(2017)通过分析中国在拉丁美洲2003—2016年的对外直接投资情况,认为许多中国企业正在进入拉美市场,并“对这一地区传统贸易伙伴的角色进行再平衡”。毕雅心(2017)认为中国在拉美地区的投资控制了该地区的自然资源,同时也减弱了美国在该地区的影响力,尤其是在玻利瓦尔联盟的美洲成员国之间。

一些学者就中国对外直接投资的增加是否会挤出其他国家在第三方市场的对外直接投资展开了研究,并大多以引力模型作为实证分析的基础模型。引力模型作为国际贸易与投资领域一个重要的研究模型,其思想来自物理学中的牛顿万有引力定律。Salette和Tinbergen(1962)最早将引力模型应用于国际贸易研究,即两国间的对外直接投资总量与两国国民收入总量呈正相关关系,与两国的距离呈负相关关系。随着引力模型的不断发展,其也被广泛用于对外直接投资决定因素的分析(Buckley等,2007;王根蓓,2013;姚树洁等,2014)。现有文献主要通过将中国OFDI加入其他国家OFDI的决策模型中来度量中国OFDI对其他国家OFDI的挤出效应,研究结论因样本选择区间不同而有所差异。姚树洁等(2014)使用拓展的引力模型,收集整理2003—2009年间33个OECD成员国对155个国家的投资数据,研究中国OFDI是否对OECD成员国的OFDI产生了挤出效应。结果表明,从整体上看,中国OFDI挤出了OECD成员国的OFDI,然而对于资源较为丰富的地区,比如非洲、拉丁美洲,挤出效应则不显著。杨清(2015)使用2003—2012年23个发达国家和中国对72个东道国的投资数据,研究中国OFDI是否挤出了发达国家的OFDI。值得一提的是,该研究按照东道国的制度质量、资源丰裕度和大陆板块对东道国进行分组检验。结果表明,中国OFDI对发达国家的OFDI的挤出效应在整体上并不显著,但在制度质量较差、自然资源不丰富、处于亚洲、欧洲、北美洲及大洋洲的东道国显著。

现有文献在对外直接投资理论、中国对外直接投资的特有优势、对外直接投资挤出效应的度量等方面做出了比较大的贡献,但在以下方面存在不足:(1)有关于中国OFDI对他国OFDI挤出效应的研究没有考虑“一带一路”合作倡议这一政策因素所带来的影响。(2)现有文献未能就单个国家进行挤出效应研究,未能从计量经济学的角度对中国挤出了美国在拉美及加勒比地区对外直接投资这一猜想提供实证支撑。本文有针对性地对以上两个问题进行了探索。

(二)研究假设

本文将从“一带一路”合作倡议、自然资源以及政府效率三个方面,建立有关中国对美国在拉美和加勒比地区OFDI挤出效应的研究假设。

1. “一带一路”合作倡议

Avendano和Melquizo(2017)以及毕雅心(2017)认为,中国对美国在拉美及加勒比地区形成了威胁,削弱了美国在该地区的影响力。姚树洁等(2014)的研究结果显示,在155个东道国、跨度7年的大样本下,中国的投资挤出了OECD国家的投资。虽然在该研究中挤出效应在非洲、拉丁美洲国家并不显著,但考虑到该文发表于2014年,彼时“一带一路”合作倡议刚刚提出1年,尚未影响到拉美和加勒比地区。因此,本文提出如下假设:

H1:“一带一路”合作倡议背景下,拉美和加勒比地区的中国OFDI增加将使得该地区的美国OFDI减少。

2. 自然资源

Buckley等(2007)认为中国海外投资具有资源寻求动机,且主要是寻求实物资源而非廉价劳动力资源。Cheung等(2012)通过研究1991—2007年中国企业在非洲的对外直接投资行为,发现东道国的自然资源丰裕程度对中国在该国的投资额存在正向促进作用,特别的是在2002年中国实施“走出去”战略后,自然资源对中国投资决策的影响尤其明显。王根蓓(2013)使用1995—2010年的面板数据,以引力模型为基础,研究了东道国区位优势对中国OFDI流量以及存量的影响,结果表明东道国的自然资源禀赋水平与中国OFDI规模显著正相关。基于以上讨论,我们提出如下假设:

H2:相较于资源匮乏国家,在资源丰富的国家和地区内,中国OFDI及“一带一路”合作倡议对美国OFDI的冲击更大。

3. 政府效率

多数文献认为,OFDI流量与东道国的政府效率、制度环境呈正相关(Wei,2000;Aizenman和Spiegel,2006),但Buckley等(2007)及蒋冠宏和蒋殿春(2012)等学者通过对中国对外直接投资行为的研究发现中国OFDI不具有明显的规避制度风险的特质。Buckley等(2007)认为中国企业在信息获得、融资成本、行政程序上可以获得政府支持,因此能够承受东道国更大的经济风险。杨清(2015)认为,中国的市场、制度环境对中国企业产生了较大的影响,使之具备适应较差制度环境的能力,因此中国OFDI具有选择制度环境较差的东道国倾向。因此,我们提出如下假设:

H3:相较于政府高效国家,在政府低效的国家和地区内,中国OFDI及“一带一路”倡议对美国OFDI的冲击更大。

三、研究模型与数据(一)数据简述

本文构建的面板数据包括2003—2017年拉丁美洲和加勒比地区的35个国家或地区。去除有缺失值的样本后共余398个样本。另外,本文不考虑英属维尔京群岛、百慕大群岛、开曼群岛、巴哈马群岛、荷属安的列斯群岛,原因主要有两个:首先,美国没有披露流向这些地区的对外直接投资的数据。其次,这些地区属于避税天堂,对它们的投资有可能涉及返程投资行为(round tripping),即投资者先将资本转移到避税天堂,再投资回原所在地。

其中,美国对外直接投资流量的数据来自经济合作组织国际直接投资统计数据库(OECD international direct investment statistics database)。中国对外直接投资流量的数据来自商务部发布的《中国对外直接投资统计公报》(2003—2017年)。GDP、人均GDP、自然资源总租金、在科技期刊发表的文章数量、贸易量等数据均来自世界银行的世界发展指数(world development indicators)。汇率数据来自联合国贸易和发展会议(UNCTAD)数据中心。政府效率的数据来自世界银行提供的全球治理指标(worldwide governance indicators)。

(二)变量选取

来自美国的对外直接投资是模型的因变量,也是本文考察的受影响的对象。

来自中国的对外直接投资是模型的核心自变量。如果其系数显著为负,则说明在拉美和加勒比地区来自中国的投资挤出了来自美国的投资。

在控制变量方面,本文考虑7个标示东道国状况的变量:东道国的GDP和人均GDP,东道国货币对美元的汇率,东道国自然资源总租金对GDP的比率,东道国在科技期刊上发表的论文数,东道国贸易总额对GDP的比率,东道国的政府效率。同时考虑2个表示美国状况的变量:美国的GDP和人均GDP。

东道国的GDP和人均GDP分别表示东道国的市场规模和经济发展水平。Muzurura(2016)认为,GDP可以被用来衡量一个经济体的供应能力或市场规模。人均GDP则是衡量一国经济发展水平的重要指标。Jordaan(2004)提到,外国直接投资将转移到拥有更大市场和更强购买力的国家,在这些国家,企业可以潜在地获得更高的资本回报,并从投资中获得更高的利润。Pärletun(2008)发现GDP对FDI具有显著的正向影响,她认为,市场规模的扩大往往会刺激外国直接投资对经济的吸引力。Schneider和Frey(1985)发现人均GDP和FDI之间存在正相关关系,他们认为更高的人均GDP意味着外国投资在该东道国具有更光明的前景。故此处预测东道国的GDP和人均GDP系数的符号均为正。

东道国货币对美元的汇率在很多研究中被视为影响对外直接投资的重要因素。Froot和Stein(1991)的实证结果佐证了东道国货币贬值可以让外国人在收购生产性资产方面获得优势的观点。Goldberg和Klein(1998)发现,东南亚国家货币相对于日元的实际贬值既导致来自日本的投资增加,也导致来自美国的投资减少。据此预测汇率系数的符号为负,因为本文采用间接标价法,即东道国货币相对于美元升值会导致来自美国的投资减少。

东道国自然资源总租金对GDP的比率是用来衡量东道国资源丰裕程度的代理变量。丰富的资源是吸引外国直接投资的重要因素。Cheung和Qian(2009)在研究中国对外直接投资的影响因素时加入了东道国原材料出口(包括燃料、矿石、金属)占总出口额的比重,用以模拟东道国的自然资源丰度,且该指标的系数在总体样本中显著为正。本文使用的自然资源总租金对GDP的比率这一指标是参照崔娜等(2017)的做法。此处预测该指标系数的符号为正。

东道国在科技期刊上发表的论文数是用来衡量东道国科技发展程度的代理变量。姚树洁等(2014)在研究中国是否挤占OECD成员国的对外投资时把东道国的技术水平加入模型,并选用高技术产品出口值占制造业出口值的比重来表示技术水平。Driffield和Love(2010)的研究结果表明,存在着外国希望通过直接投资获得东道国的先进技术的动机,并且在研发密集型行业出现了本国企业技术外溢到外国跨国公司的现象。考虑到美国企业可能希望避免自己先进的技术流出,此处预测该指标的系数为正,即科技发展程度的提高有利于东道国吸引来自美国的投资。

东道国贸易总额对GDP的比率表示东道国的对外开放程度。崔娜等(2017)通过实证研究发现较高的对外开放程度可以减小外资进入的阻力,降低投资成本从而吸引外资流入。Gastanaga等(1998)提出对外开放程度、关税、汇率等制度因素是外资企业在东道国开展投资的重要考虑因素。故预测该指标系数的符号为正。

东道国政府效率作为制度变量,代表政府配置资源的效率、有效制订与落实政策的能力。李富有和王运良(2020)认为高效的政府运行体系可以保障完善、健全的公共服务,提供良好的投资环境,从而减少外资企业面临的政府限制和压力,吸引外资。Miniesy和Elich(2016)的研究发现高效的政府能够大大吸引外资注入,并且可以协助外资企业快速发展。故预测东道国政府效率系数的符号为正。

对于美国,本文只把GDP和人均GDP纳入模型的原因在于美国作为一个高度发达的国家,其制度稳定性、科技水平等较拉美和加勒比地区的东道国优势很大,且相对稳定,故影响美国对外直接投资的自身因素限定为市场规模和经济发展水平,分别用美国的GDP和人均GDP表示。此处预测美国人均GDP的系数为正,而GDP的系数为负,因为经济发展水平升高意味着更多的资金可以被用于对外投资,而本国市场规模扩大则会使资金更多地流入本国市场。

(三)模型简述

参照姚树洁等(2014)的模型,在引力模型的框架下进行拓展,本文所使用的基本模型如下所示:

| $ \begin{aligned} OFDIu{s_{it}} =& {\beta _0} + {\beta _1}OFDI{c_{it}} + {\beta _2}ln GD{P_{it}} + {\beta _3}ln GDPu{s_t} + {\beta _4}ln GDPp{c_{it}} + {\beta _5}ln GDPpcu{s_t} \\ &+ {\beta _6}ln EXu{s_{it}} + {\beta _7}NR{R_{it}} + {\beta _8}ln ST{A_{it}} + {\beta _9}Trad{e_{it}} + {\beta _{10}}G{E_{it}} + {\varepsilon _{it}} \end{aligned} $ | (1) |

式中,i表示东道国,t表示年份。OFDIusit表示t年从美国流向东道国i的对外直接投资。OFDIcit表示t年从中国流向东道国

(一)变量的描述性统计

本文的实证分析均通过Stata软件实现。

首先,基本模型中变量的描述性统计量如表1所示:

| 变量名 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| OFDIus(百万美元) | 694.98 | 1892.29 | −3595 | 12628 |

| OFDIc(百万美元) | 30.32 | 114.38 | −177.76 | 1541.76 |

| GDP(百万美元) | 168985.63 | 403428.64 | 397.79 | 2600000 |

| GDPus(百万美元) | 15429648 | 2474825.5 | 11000000 | 20000000 |

| GDPpc(美元) | 6905.27 | 4504.17 | 318 | 19155 |

| GDPpcus(美元) | 49806.45 | 5642.3 | 39536 | 60044 |

| EXus | 0.31 | 0.33 | 0.00016 | 1.01 |

| NRR(%) | 4.12 | 5.53 | 0 | 31.58 |

| STA | 2652.04 | 8234.78 | 0.05 | 58022.4 |

| Trade(%) | 74.96 | 30.73 | 22.11 | 200.73 |

| GE | −0.1 | 0.65 | −2.08 | 1.57 |

(二)检验

1. 异方差和单位根检验

首先检验模型是否存在异方差。检验结果p值小于0.01,拒绝同方差的原假设,模型存在异方差,需要在以后的回归中使用异方差稳健标准误。

其次检验面板数据的平稳性。由于剔除了缺失值,本文使用的数据是非平衡面板数据,故使用Fisher-DFuller检验。按照ADF检验的3种情况(带截距项和时间趋势的随机游走,仅带截距项的随机游走,随机游走)由复杂到简单对变量进行检验,最终所有变量全部通过检验,拒绝有单位根的原假设。

2. 固定效应模型的选择与内生性检验

个体固定效应模型可以通过控制不能观察到的不随时间变化的个体异质效应,减少内生性问题。从本文采用的样本和研究的问题出发,选取的自变量难以涵盖东道国吸引OFDI的全部因素,故在模型中加入个体固定效应更为稳健。

对于是否应该加入时间固定效应,采用个体+时间固定效应模型进行回归估计,发现lnGDPus和lnGDPpcus,以及标示2015年和2016年的时间二值变量因为完全多重共线性被剔除,原因在于lnGDPus和lnGDPpcus仅随时间变化、不随个体变化。但这一结果尚不能为不加入时间固定效应提供足够的支持。本文决定采用工具变量法,以检验个体固定效应模型是否存在内生性。

工具变量的选择需要满足相关性和外生性两个条件:工具变量需要和内生变量相关(在本文中即需要和来自中国的OFDI相关);工具变量需要外生,即和因变量不相关(在本文中即需要和来自美国的OFDI不相关)。参考姚树洁等(2014)以及Greenaway等(2008)的方法,本文考虑两个候选的工具变量:(1)东道国的首都和北京地理距离的自然对数。Buckley等(2007)研究发现,OFDI与两国间距离呈负相关。本文使用的距离数据来自法国国际经济研究中心(CEPII)数据库。(2)东道国货币对人民币汇率的自然对数。Blonigen(1997)通过研究日本企业在美国的收购行为发现,实际美元贬值促进了日本企业对美国的资产收购。本文使用的汇率数据来自联合国贸易和发展会议(UNCTAD)数据中心。

对两个候选工具变量的外生性进行Hansen过度识别检验,结果p值为0.71,接受所有工具变量均为外生的原假设。

对个体固定效应模型是否存在显著内生性进行Hausman检验,结果p值为1.00,表明不能拒绝模型不存在显著内生性的原假设。综上,个体固定效应模型已能较好地避免模型潜在的内生性问题,且加入时间固定效应后会导致两个重要的控制变量因为完全多重共线性被剔除,故本文采用个体固定效应模型进行回归估计。

(三)基本模型回归结果

基本固定效应模型的回归结果如表2的模型(1)列所示。

| OFDIus | 模型(1) | 模型(2) | 模型(3) |

| OFDIc | 2.077** | 2.053** | 2.228** |

| (0.882) | (0.874) | (1.019) | |

| lnGDP | −2670.094 | −3911.036 | −3797.938 |

| (2338.096) | (2559.885) | (2529.164) | |

| lnGDPus | 4108.409 | 6144.013 | 6036.091 |

| (12411.000) | (12594.980) | (12552.210) | |

| lnGDPpc | 3521.272 | 4714.347* | 4597.614* |

| (2343.106) | (2541.004) | (2513.325) | |

| lnGDPpcus | −5105.945 | −6702.005 | −6664.656 |

| (14682.690) | (14663.760) | (14618.630) | |

| lnEXus | 927.514 | 951.762 | 912.543 |

| (602.914) | (622.598) | (604.506) | |

| NRR | 52.742 | 49.706 | 50.642 |

| (40.566) | (39.623) | (39.770) | |

| lnSTA | −87.096 | −95.671 | −100.814 |

| (84.321) | (85.647) | (84.560) | |

| Trade | 0.931 | −1.591 | −1.419 |

| (2.725) | (3.137) | (3.101) | |

| GE | 43.130 | 14.477 | 28.242 |

| (289.133) | (275.229) | (283.668) | |

| BR | −334.521* | −273.473* | |

| (167.002) | (149.822) | ||

| TIAR | −360.906 | −385.309 | |

| (255.306) | (277.851) | ||

| OFDIcBR | −1.271 | ||

| (1.649) | |||

| N | 398 | 398 | 398 |

| R2 | 0.095 | 0.111 | 0.110 |

| 注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显著;括号内数字为标准误,下同。 | |||

从回归结果可以看出,OFDIc的系数在5%水平上显著为正,为2.077,说明中国OFDI并没有挤出美国OFDI,而是对后者具有显著的吸引作用。中国OFDI每增加1美元,将会带动美国OFDI增加2.077美元。可能的原因在于:第一,中国OFDI虽然增长迅速,但与美国仍有较大的差距,中美在OFDI领域并未发生实质性竞争。第二,中美两国在拉丁美洲和加勒比地区主要投资领域的差异。根据美国经济分析局发布的《2018年按国家和行业划分的直接投资报告》,2018年美国对拉丁美洲和加勒比地区投资的三大主要领域是控股公司(非银行)、金融业(存款机构除外)和保险业、制造业。相比之下,中国的投资过去集中在资源行业,商务部数据显示,2004年到2010年,中国对拉美地区的直接投资有60%集中在矿业和能源领域。如今在“一带一路”合作倡议的指导下,中国在拉美的投资领域发生了调整。《2017年度中国对外直接投资统计公报》显示,2017年末中国对拉美直接投资存量前三位的行业分别是:信息传输/软件和信息技术服务业(48.2%)、租赁和商务服务业(19.8%)、批发和零售业(15.4%),而金融业仅占6.5%,与美国投资领域仍有较大差异。

(四)将“一带一路”纳入考量

为了探究“一带一路”合作倡议的影响,本文在这里引入了二值变量BR。对于与中国签署共建“一带一路”合作文件的东道国,其在2013年及以后的BR值为1,否则为0。相应的,《美洲国家间互助条约》(TIAR)也被纳入考量。TIAR是一个由美国领导的地区性军事同盟,其成员可以被视为美国的盟友。因此引入另一个二值变量TIAR。TIARit表示若东道国i在t年是《美洲国家间互助条约》的缔约国,则TIARit= 1,否则TIARit = 0。

加入BR和TIAR的固定效应模型的回归结果如表2的模型(2)列所示。

在5%水平上,OFDIc对OFDIus的影响仍然显著为正,为2.053,即中国OFDI每增加1美元,将会带动美国OFDI增加2.053美元。而BR的系数不显著。因此有理由判断“一带一路”合作倡议在拉丁美洲和加勒比地区并没有显著的挤出美国OFDI。然而,这并不能完全排除“一带一路”具有负面影响的可能。

为了研究BR是否通过OFDIc对OFDIus产生间接影响,这里引入了一个交互项OFDIcBR,即BR与OFDIc的乘积。该模型的回归结果如表2模型(3)列所示。从模型的回归结果可以看出,在5%水平上,OFDIc对OFDIus的影响仍然显著为正,为2.228,即中国OFDI每增加1美元,将会带动美国OFDI增加2.228美元;而在5%水平上BR和OFDIcBR的系数均不显著,“一带一路”合作倡议对美国OFDI没有显著影响,无论是直接的还是通过影响中国的对外直接投资的吸引作用实现的。

“一带一路”合作倡议对美国OFDI无直接或间接的显著负向影响,其原因一方面可能如上节所分析,中美在OFDI领域无实质性竞争以及投资行业存在差异,另一方面可能因为美国在战略层面希望与“一带一路”进行竞争而非放弃,从而加大投资力度与中国争夺主动权,抵消了“一带一路”带来的冲击。

(五)分组回归

根据以上部分的实证结果,我们得到了针对拉美和加勒比地区总体的结论:中国OFDI对美国OFDI无显著挤出效应,且“一带一路”合作倡议对美国OFDI没有直接或间接的显著影响。但回归结果可能在子样本中有所不同。蒋冠宏和蒋殿春(2012)发现:中国对发展中国家的投资有资源寻求动机;而对政府效率不及中国的东道国,其政府效率越低越能吸引中国OFDI。本文根据自然资源丰裕程度和政府效率对总体样本进行分组,分别对各个子样本进行实证分析。分类标准为:在2003年到2017年的15年间,自然资源总租金对GDP的比率超过当年总体中位数的年份在8年以上的国家或地区被认为“资源丰富”,反之则“资源不丰富”;15年间政府效率均值超过中国的国家或地区被认为“政府高效”,反之则“政府低效”。回归模型采用模型(3),结果如表3所示。

对于资源丰富的国家和地区,OFDIc的系数在5%水平上显著为正,和总体相似,中国OFDI对美国OFDI具有显著的吸引作用。吸引作用与总体相比略小,为1.717,即中国OFDI每增加1美元,将会带动美国OFDI增加1.717美元。

对于资源不丰富的国家和地区,OFDIc的系数在5%水平上不显著,说明在此类国家和地区,中国OFDI对美国OFDI无显著影响。原因可能是中国OFDI存在资源寻求动机,对于资源不丰富的国家和地区兴趣不足,因而在此类国家和地区中国投资行为相对较少,与美国OFDI缺乏交集。

对于政府效率高的国家和地区,OFDIc的系数在1%水平上显著为正,且数值与总体相比明显更大,为6.314,说明中国OFDI每增加1美元,将会带动美国OFDI增加6.314美元。与此同时OFDIcBR的系数在1%水平上显著为负,为−6.271,这说明在政府效率高的国家和地区,“一带一路”倡议通过中国OFDI对美国OFDI造成了负面影响,体现为:如果东道国与中国签署了共建“一带一路”合作文件,中国OFDI每增加1美元,将会使美国OFDI减少6.271美元,几乎抵消了原本中国OFDI对美国OFDI的吸引作用。NRR的系数在1%水平上显著为正,为335.344,说明东道国自然资源总租金对GDP的比率每提高1个百分点,来自美国的OFDI就增加3.35亿美元。TIAR的系数在1%水平上显著为负,为−886.109,说明东道国如果是《美洲国家间互助条约》缔约国,来自美国的OFDI将减少8.86亿美元。

| OFDIus | 资源丰富 | 资源不丰富 | 政府高效 | 政府低效 |

| OFDIc | 1.717** | 0.030 | 6.314*** | 2.020** |

| (0.791) | (4.498) | (1.898) | (0.870) | |

| lnGDP | 907.372 | −2582.379 | −8353.223 | −533.406 |

| (2925.421) | (2214.399) | (5489.666) | (1908.680) | |

| lnGDPus | −17186.100 | 9645.593 | 24562.680 | −14223.860** |

| (11543.440) | (16400.370) | (24372.100) | (5753.666) | |

| lnGDPpc | 1659.128 | 1953.189 | 7426.149 | 2201.637 |

| (3022.439) | (1922.640) | (5045.673) | (2366.313) | |

| lnGDPpcus | 17563.300 | −8886.635 | −26668.110 | 15000.750* |

| (15286.830) | (18785.880) | (29664.480) | (8034.806) | |

| lnEXus | 1011.369 | 252.702 | 1480.182 | 748.202 |

| (640.189) | (640.779) | (1155.358) | (537.929) | |

| NRR | 16.756 | −60.953 | 335.344*** | −5.235 |

| (24.987) | (122.729) | (62.484) | (15.378) | |

| lnSTA | −205.129 | −80.507 | −96.678 | 43.739 |

| (269.491) | (78.158) | (106.340) | (144.296) | |

| Trade | 0.605 | −1.822 | 0.798 | 1.023 |

| (5.370) | (2.357) | (7.839) | (2.500) | |

| GE | 365.112 | 216.512 | 587.093 | −503.977 |

| (798.121) | (213.765) | (428.534) | (415.135) | |

| BR | −763.026* | −176.679 | 91.503 | −158.145 |

| (369.574) | (145.181) | (138.576) | (227.188) | |

| TIAR | −401.948 | −886.109*** | −28.500 | |

| (310.710) | (228.119) | (243.380) | ||

| OFDIcBR | −0.414 | −0.514 | −6.271*** | −0.501 |

| (1.909) | (4.393) | (1.593) | (1.558) | |

| N | 208 | 190 | 154 | 244 |

| R2 | 0.196 | 0.003 | 0.290 | 0.029 |

对于政府效率低的国家和地区,OFDIc的系数在5%水平上显著为正,和总体相似,中国OFDI对美国OFDI具有显著的吸引作用。中国OFDI每增加1美元,将会带动美国OFDI增加2.020美元。

在政府效率高的国家和地区中出现的“一带一路”合作倡议通过中国OFDI对美国OFDI造成负面影响、东道国自然资源丰裕促进美国投资、东道国是《美洲国家间互助条约》缔约国减少美国投资的现象,在政府效率低的国家和地区中都没有出现。本文认为原因可能有:第一,美国OFDI以私人资本为主,倾向于投资政府效率高的国家和地区,于是在这些国家和地区“一带一路”对美国OFDI的冲击更大。根据Aizenman和Spiegel(2006)的研究,发达国家倾向于对投资制度质量较好的国家进行投资,以防止产生经济损失。第二,美国投资也存在一定的资源导向,而Robinson等(2006)认为自然资源丰富易导致腐败行为发生,发达国家投资倾向于资源丰富且制度环境好的东道国。第三,对于政府效率高的盟国,美国倾向于直接进行援助和贷款,相应地压缩了投资的空间。

(六)稳健性检验

马述忠和刘梦恒(2016)运用空间计量的基本模型、空间杜宾模型(SDM)和空间误差模型(SEM)研究了中国对外直接投资在“一带一路”沿线国家的第三国效应。此处本文使用SDM来验证前文的实证结果的稳健性,目的是考察核心解释变量OFDIc、“一带一路”政策变量BR和交叉项OFDIcBR的系数符号和显著性有无变化。SDM的基本形式为:

| $ y = \lambda Wy + X{\beta _1} + WX{\beta _2} + \varepsilon $ | (2) |

其中W为权重矩阵。本文使用每个东道国首都的经度和纬度来构建一个由距离的倒数构成的权重矩阵。为了应用SDM,本文还使用分类和回归树填充了缺失值。

SDM会给出解释变量对因变量的直接效应、间接效应(对邻国的影响)和总效应。结果在表4中给出。

| OFDIus | 直接效应 | 间接效应 | 总效应 |

| OFDIc | 2.147*** | 2.369 | 4.516** |

| (0.523) | (2.003) | (2.087) | |

| lnGDP | 46.230 | −547.746 | −501.515 |

| (241.643) | (1688.368) | (1692.578) | |

| lnGDPus | −659.063 | 2434.206** | 1775.143 |

| (7757.067) | (1201.062) | (7018.177) | |

| lnGDPpc | 571.428 | −60.647 | 510.781 |

| (398.055) | (1836.829) | (1753.614) | |

| lnGDPpcus | 552.808*** | −937.315 | −384.507 |

| (125.093) | (8536.179) | (8462.785) | |

| lnEXus | 483.100*** | 742.880 | 1225.980* |

| (133.433) | (647.286) | (667.745) | |

| NRR | 10.171 | 34.006 | 44.177 |

| (16.834) | (34.021) | (36.202) | |

| lnSTA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| (0.001) | (0.003) | (0.003) | |

| Trade | −1.178 | 0.850 | −0.328 |

| (3.071) | (5.650) | (6.721) | |

| GE | 3.745 | 90.216 | 93.961 |

| (265.185) | (608.165) | (582.845) | |

| BR | −6.100 | 116.378 | 110.278 |

| (173.789) | (470.504) | (496.497) | |

| TIAR | −219.551 | 3988.670** | 3769.120* |

| (294.045) | (1939.095) | (2002.701) | |

| OFDIcBR | −1.492 | −7.683 | −9.175 |

| (1.161) | (7.116) | (7.250) |

由于固定效应模型不考虑解释变量对邻国的影响,所以此处仅关注SDM的直接效应回归结果。对于我们关心的3个变量的系数,SDM的直接效应回归结果与固定效应模型的回归结果相比,显著性一致(在5%水平上OFDIc显著,其余两个变量均不显著),大小(固定效应模型OFDIc的系数为2.228)也基本相同。因此,我们有理由相信前文固定效应模型的回归结果是稳健的。

五、研究结论根据以上的实证结果可以得出,在拉丁美洲和加勒比地区,总体而言,中国OFDI不仅没有挤出,反而吸引了美国OFDI;“一带一路”倡议对美国OFDI没有直接显著的负面影响,对于中国OFDI的吸引作用也没有显著的负面影响。在资源不丰富的国家和地区,中国OFDI对美国OFDI的吸引作用并不显著;在政府效率高的国家和地区,“一带一路”合作倡议通过中国OFDI对美国OFDI造成了负面影响,但中国OFDI对美国OFDI的吸引作用仍然存在。

因此,认为中国OFDI正在拉丁美洲和加勒比地区挤出美国OFDI的观点在实证上是不成立的。事实上,中国OFDI是对美国OFDI的良好补充并起着积极的作用。“一带一路”合作倡议对美国OFDI总体上没有显著的负面影响,虽然在政府效率高的国家和地区存在负面的间接影响,但综合中国OFDI对美国OFDI的吸引作用,中国OFDI对美国OFDI的整体影响仍是正向的。

本文的研究结果说明:中美资本在拉丁美洲和加勒比地区完全可以共存;在未来中美可以在“一带一路”合作倡议框架下加强合作,深化互信,以消除倡议本身在部分国家和地区对美国OFDI带来的负面影响。

| [1] | 崔娜, 柳春, 胡春田. 中国对外直接投资效率、投资风险与东道国制度——来自“一带一路”沿线投资的经验证据[J]. 山西财经大学学报, 2017(4): 27–38. |

| [2] | 方慧, 赵胜立. “一带一路”倡议引致了中国对外直接投资吗?——基于国家特定优势理论[J]. 山东财经大学学报, 2019(4): 19–30. |

| [3] | 蒋冠宏, 蒋殿春. 中国对发展中国家的投资——东道国制度重要吗?[J]. 管理世界, 2012(11): 45–56. |

| [4] | 李富有, 王运良. 对外援助、制度质量与我国对外直接投资[J]. 江西财经大学学报, 2020(1): 25–35. |

| [5] | 吕越, 陆毅, 吴嵩博, 等. “一带一路”倡议的对外投资促进效应——基于2005—2016年中国企业绿地投资的双重差分检验[J]. 经济研究, 2019(9): 187–202. |

| [6] | 马述忠, 刘梦恒. 中国在“一带一路”沿线国家OFDI的第三国效应研究: 基于空间计量方法[J]. 国际贸易问题, 2016(7): 72–83. |

| [7] | 王根蓓. 区位优势及双边贸易—文化—政治关联度与中国对外直接投资——基于引力模型与流量面板数据的实证分析[J]. 经济与管理研究, 2013(4): 36–44. |

| [8] | 姚树洁, 冯根福, 王攀, 等. 中国是否挤占了OECD成员国的对外投资?[J]. 经济研究, 2014(11): 43–57. |

| [9] | Aizenman J, Spiegel M M. Institutional efficiency, monitoring costs and the investment share of FDI[J]. Review of International Economics, 2006, 14(4): 683–697. |

| [10] | Buckley P J, Clegg L J, Cross A R, et al. The determinants of Chinese outward foreign direct investment[J]. Journal of International Business Studies, 2007, 38(4): 499–518. |

| [11] | Cheung Y W, de Haan J, Qian X W, et al. China’s outward direct investment in Africa[J]. Review of International Economics, 2012, 20(2): 201–220. |

| [12] | Cheung Y W, Qian X W. Empirics of China’s outward direct investment[J]. Pacific Economic Review, 2009, 14(3): 312–341. |

| [13] | Driffield N, Love J H. Foreign direct investment, technology sourcing and reverse spillovers[J]. The Manchester School, 2010, 71(6): 659–672. |

| [14] | Froot K A, Stein J C. Exchange rates and foreign direct investment: An imperfect capital markets approach[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1991, 106(4): 1191–1217. |

| [15] | Gastanaga V M, Nugent J B, Pashamova B. Host country reforms and FDI inflows: How much difference do they make?[J]. World Development, 1998, 26(7): 1299–1314. |

| [16] | Lall S. The rise of multinationals from the third world[J]. Third World Quarterly, 1983, 5(3): 618–626. |

| [17] | Muzurura J. Determinants of foreign direct investment (FDI) in Zimbabwe: What factors matter?[J]. Research in Business and Economics Journal, 2016, 11(1): 1–19. |

| [18] | Peters E D, Gallagher K P. NAFTA’s uninvited guest: China and the disintegration of North American trade[J]. CEPAL Review, 2013(110): 83–108. |

| [19] | Robinson J A, Torvik R, Verdier T. Political foundations of the resource curse[J]. Journal of Development Economics, 2006, 79(2): 447–468. |

| [20] | Schneider F, Frey B S. Economic and political determinants of foreign direct investment[J]. World Development, 1985, 13(2): 161–175. |

| [21] | Wei S J. Local corruption and global capital flows[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 2000, 31(2): 303–354. |

| [22] | Wells Jr L T. The internationalization of firms from developing countries[A]. Agmon T, Kindleberger C P. Multinationals from small countries[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1977. |