2021第43卷第1期

2.辽宁大学 新闻与传播学院,辽宁 沈阳 110136

2.School of Journalism and Communication, Liaoning University, Shenyang 110136, China

粉丝社群不仅在娱乐产业有着越来越大的影响力(陈彧,2014),也给普通消费品牌带来了不小的冲击和改变,最直接的影响体现在明星代言上。社交媒体环境下,粉丝社群从情感聚集地转变成一个生产性的自组织,强势介入明星和品牌之间,左右着明星代言的市场绩效。如“欧舒丹”品牌在2019年5月13日宣布朱一龙为代言人,当日一小时内品牌定制套装销量超过11 000套,店铺关注新粉增长超过日常8倍多,代言首日全店销量同比增长5 251%①。然而,粉丝社群也是一把双刃剑,在品牌运营不当得罪粉丝时亦会给品牌带来巨大损失。同样是“欧舒丹”品牌,在2020年3月将朱一龙粉丝贡献的销量共享给新代言人,导致社群的普遍愤怒,单日淘宝旗舰店的退单量超过8 000单,店铺关注粉丝减少3万以上,品牌官微粉丝流失超过7万②。这并不是市场上的孤例,在明星代言越来越普遍的今天③,粉丝社群越来越成为影响代言绩效的重要因素。

粉丝社群的主动参与催生了一种有别于传统理论的明星代言机制,但现有理论研究尚未捕捉和回应这一巨大变迁。在以往的明星代言文献中,粉丝社群这一角色是缺失的。经典的意义迁移模型(McCracken,1989)认为,明星代言是文化象征意义从文化生产系统流向明星—品牌—消费者的单向过程,消费者是被动的终端环节。即使是在最新的研究中,学者们虽然意识到了明星代言是品牌和明星两者之间的品牌联盟,存在价值的双向流动和意义的双向构建,但仍然缺乏对消费者能动性的探讨(Moraes等,2019)。因此,不仅市场人员需要仔细分析如何与核心消费者——粉丝社群——合作以优化明星代言的潜在利益,学术界也应当捕捉和回应这一巨大变化,探讨粉丝社群对明星代言效果的影响及对传统理论的颠覆。

在目前的市场实践中,粉丝社群不仅是明星代言的重度消费者,还是品牌传播的积极助力者和市场绩效的共同创造者,粉丝社群与企业构成了一种价值共创的关系。但是,有一些重要问题尚未得到解答:粉丝社群作为消费者组织,为什么要主动和品牌进行价值共创?粉丝社群作为一个边界模糊的自组织,如何与品牌进行价值共创?这些问题在传统明星代言理论框架下都无法回答。因此,本文通过对微博平台上多个粉丝社群持续18个月的网络民族志研究,试图回答这些问题。具体来说,在社交媒体环境下,粉丝社群在明星代言中的价值共创过程和机制是怎样的?粉丝社群、明星和品牌三方是如何互动和彼此影响的?

本研究的理论创新体现在:第一,本文揭示了社交媒体环境下明星代言的新机制。粉丝社群作为积极行动者,以其强大的组织力量介入品牌和明星之间,反向影响品牌的代言人决策,加速品牌与明星之间的价值流动,并反向构建品牌资产和名人资本,形成了明星代言的价值共创新机制。这一机制提供了社交媒体环境下明星代言研究的新框架,具有一定的开创性,对传统代言理论形成了重要补充。

第二,目前的明星代言研究更多关注成熟明星的代言效果,对新兴明星代言的研究有限(Carrillat和Ilicic,2019),新兴明星代言研究是目前理论研究的重要新方向。本研究为这一领域提供了初步的探索,丰富了已有的研究。

第三,本研究发现粉丝社群在文本生产和传播生产之外,还拥有一种重要的生产能力——消费劳动。粉丝社群发起和参与价值共创的过程同时也是社群主体和社会结构互动变迁的过程。消费劳动作为粉丝社群互动的重要生产力,此前的研究对其重视不足,本文的发现为粉丝研究提供了新的思路和方向。

二、文献综述(一)明星代言的传统理论模型及其局限

明星代言是“名人代言”的一类,指“一个受公众关注的个体(如明星)和一个实体(如品牌)之间的协议,利用明星来促进品牌的发展”(Bergkvist等,2016)。传统明星代言理论是在大众媒体环境下产生的,有两个主要视角:其一,明星代言被认为是一种社会认知过程;其二,明星代言被认为是一种文化意义转移过程(McCracken,1989)。

在社会认知视角下,明星代言研究大多依赖于三个主要的理论模型:代言人吸引力模型、可信度模型和匹配假设模型(Moraes等,2019)。这三个模型的主要观点在于,明星的吸引力(McGuire,1985)、可信度(Ohanian,1991)以及和品牌的匹配度(Misra和Beatty,1990),会影响消费者对品牌信息的接受程度。

而意义转移模型(meaning transfer model,MTM)为明星代言的作用提供了另一种解释机制(McCracken,1989)。该理论认为,明星是营销系统的外生因素,代言使得明星的文化象征意义以线性的方式从明星流向品牌,然后消费者通过购买产品来获取意义从而加强或建立他们的自我认同(Hackley和Hackley,2015)。有大量实证研究支持意义转移模型,但目前也有越来越多的研究在探讨该模型的不足之处。如近期的研究开始重视营销系统对明星的文化象征意义的影响(Hackley和Hackley,2015;Moraes等,2019),一些研究者认为明星代言其实是人类品牌与产品品牌的联盟(Arsena等,2014),两者之间存在意义的相互流动(Hackley和Hackley,2015)。

这四个模型构成了传统明星代言理论的主体,但总体而言有两个重要的局限:一是缺乏对新兴明星代言效果的研究;二是缺乏对消费者能动性的探讨。

首先,目前绝大多数研究探讨的是明星在其“名人资本”(celebrity capital)达到顶峰时的代言效果,而鲜有对新兴明星代言效果的探讨(Carrillat和Ilicic,2019),但他们很可能是有效的代言人(Salup,2014)。名人资本的周期性改变,使得明星作为代言人的效力在其职业生涯中可能会波动。然而,目前绝大多数研究探讨的是明星名气达到顶峰阶段的代言效果,而处于名人资本生命周期早期的新兴明星如何影响代言效果以及如何被代言所影响,却是一个重要但尚未得到重视的领域(Carrillat和Ilicic,2019)。

其次,传统理论缺乏对消费者能动性的探讨。目前消费者视角的研究更多关注消费者如何理解代言信息,如代言的归因(Um和Jang,2020)、采用的评估方式(Wong等,2020),或是消费者的价值观如何影响其对代言的态度和互动(Yu和Hu,2020),而消费者与品牌和明星互动的影响并没有被纳入研究范围。事实上,不断有学者在提醒这种缺失(Saldanha等,2020)。如Moraes等(2019)认为,社交媒体带给明星与消费者更多的互动,而这种互动对明星代言的影响还罕有研究来讨论。

并且,目前大部分研究将消费者视为一体的,较少将具有特殊营销影响的消费者分离出来进行讨论。如Yu和Hu(2020)通过大数据分析发现,奢侈品品牌在中国社交媒体上发中国明星代言人的内容要比发国际明星代言人的内容收获更显著的互动数据,他们用爱国主义来解释其中的原因。但浏览其数据抓取的品牌名单,其中有多个品牌都请了新兴明星作为品牌大使或代言人(如LV、Dior、Prada等),因此更多的互动可能来自粉丝社群有意识的数据生产而不是爱国主义。少数研究开始区分消费者的类别,如Hung(2014)开始从动机的角度区分消费者并提出了明星代言的双路径模型,认为粉丝和非粉丝在明星代言的参与动机、参与程度上都有较为显著的区别(Hung,2014)。但目前的研究对此重视程度还不足,有必要进一步区分探讨。

(二)粉丝与粉丝社群:理想的价值共创伙伴

尽管在明星代言实践中,粉丝及其社群在发挥着越来越重要的作用,但营销学者对粉丝的探讨远不及文化学、社会学和传播学学者那样积极和充分。粉丝的定义一般都包含“极其热忱”“忠实的追随者”的意思(刘伟和王新新,2011),如文化研究学者将粉丝定义为“对某人或某物有相对深刻、积极的情感信念的人”(Duffett,2013)。现有文献中虽然极少有针对粉丝与明星代言的研究,但是粉丝消费是研究中不可避免的话题,如粉丝的消费决策(Obiegbu等,2019;Derbaix和Korchia,2019;Taylor,2019)、粉都(fandom)所包含的经济可能性(陈彧,2014;Montauban,2019)、粉丝消费对文娱产业的影响和可能的社会影响(Asada和Ko,2019;Lee等,2019)等。总体来看,粉丝消费具有狂热性和参与性特征,这使得粉丝及其社群能够成为品牌理想的价值共创伙伴。

价值共创被认为是生产者和消费者共同合作创造价值,是一个在互动中共同扩大价值的过程(Ramaswamy,2011)。价值共创的早期思想萌芽于共同生产,发展于服务主导逻辑(简兆权等,2016),该理论认为企业并不是价值的独立创造者,消费者作为潜在的生产资源和共同生产者,与企业共同创造价值(Vargo和Lusch,2004)。价值共创不仅指企业与顾客直接互动中所产生的使用价值共创,也包括在企业产品生产、研发设计到最后的销售过程中,消费者直接或间接参与互动、共创价值(Fuller,2010)。研究认为,直接互动是共创价值的重要条件,资源整合和服务交换是共创价值的重要方式(Grönroos和Voima,2013)。

从价值共创的视角来看,社交媒体中的粉丝社群和明星、品牌两方都能够形成直接的互动和服务交换,已经满足了共创的基本条件。如粉丝与明星之间是一种“自恋性的自我映射”(Sandvoss,2005):通过认同某个明星,粉丝找到了替代性的满足和成功。他们在社交媒体平台上追踪明星的信息,并对明星相关产品有大量的、重复的、过度的消费(杨玲,2015;Manolica等,2019),践行着一种类似博物馆和图书馆式的“馆藏式消费”(杨玲,2011),是明星代言的首要关注者和代言品牌的“重度消费者”。

此外,价值共创的核心是调动消费者参与,而参与和创造正是粉丝消费的显著特征。在价值共创的理想状态中消费者是主导者,而现实中消费者只有少数愿意参与价值共创活动或只是活跃在部分公司、产品或品牌中,消费者的参与动力不足(朱良杰等,2017)。但粉丝及其社群却是最为主动的消费者群体。粉丝很早就通过对原始文本的创造性使用来获得快感(亨利•詹金斯,2016),当粉丝集结为社群时,这种内容生产更加多样,并作为一个集体向媒体产业争夺文化权力(胡岑岑,2018;朱郁闻,2018)。粉丝们不愿意被动地接受产品,他们为了保证事物成为他们想要的样子而不断与产品提供方沟通(陈彧,2014);他们也试图通过集体抗议或消费,影响内容产品和明星的生产和传播(朱丽丽,2016;吕欣和戴春旭,2019;王艺璇,2019)。这种主动参与性正是品牌在价值共创中所努力寻求的。

虽然现有文献并没有从价值共创的角度来探讨粉丝经济,但或多或少涉及粉丝的主动参与性带来的双向价值扩大。虽然商业机构借助粉丝的内容创造和传播能力来扩展内容的价值(Montauban,2019),但与此同时,粉丝群体或亚文化特有的意识形态、审美等也得到了较大的社会关注和传播(张宁和唐嘉仪,2019),两者是复杂互动交融的关系。

具体到明星代言情境中,粉丝社群无疑也以其消费的狂热性和主动性推动着三方的价值共创,但具体价值共创的过程是怎样的,明星代言的机制发生了怎样的变化,尚没有研究进行探讨,这些正是本研究想要回答的问题。

三、研究方法对粉丝社群行动过程的跟踪和心理动机的探究,不适宜单独采用访谈或者问卷的方法。粉丝社群作为一个情感部落,具有集体隐私,他们对“局外人”有着非常强的戒心和不信任感(Maffesoli,1996;王宁,2017),因此在收集资料时,通过问卷和访谈了解粉丝的数据和真实想法几乎是一个不可能完成的任务(王洪喆等,2016)。网络民族志方法则能够通过长时间的、沉浸式的在线参与式观察获取文化持有者的内部眼界(卜玉梅,2012)。同时,詹金斯开创的“学者粉”(aca-fan)研究思路也认可了学者作为“局内人”进行粉丝研究的合理性和合法性(亨利•詹金斯,2016)。

基于以上原因,本研究采用网络民族志方法来探索研究问题。网络民族志是在虚拟环境中进行的、针对网络及利用网络开展的民族志研究(卜玉梅,2012)。由于网络虚拟环境不同于现实社会的生活空间,传统研究方法在适用性上有所不足。为应对这一挑战,2000年前后一些学者开始探索利用互联网作为新的研究田野和工具的可能,从而提出了网络民族志(netnography)方法来探讨与互联网相关的社会文化现象(Kozinets,2001;罗伯特•V. 库兹奈特,2016)。总的来说,网络民族志是使用不同的数据收集工具,在虚拟、在线的环境中构建民族志的过程(Evans,2010),是对传统民族志研究方法的调整和改进(孙信茹,2017)。经过近20年的发展,网络民族志已逐步成为理解和认识互联网及以之为依托的社会文化现象的重要方法(卜玉梅,2012;郭建斌和张薇,2017;孙信茹,2017)。

(一)选择线上田野

微博是目前粉丝社群聚集和行动的最主要虚拟空间④。微博作为国内最重要的社交媒体之一,拥有4.31亿用户⑤,通过引入加V明星、引入企业号和开辟超级话题和排行榜,平台汇聚了大量品牌方、明星和粉丝,三方可以在该场域直接互动,形成了价值共创的基础。本文第一作者从2018年4月进入微博平台,前后观察了QF(2018年4—5月)、YWH(2018年5—6月)、ZYL(2018年6月—2019年6月)、WYB(2019年8—10月)四位明星的粉丝社群;第二作者深入BF(2018年3月—2019年10月)的粉丝社群,并参与了线上和线下的各种粉丝活动。此外,作者于2019年3—10月同时进入晋江网友交流区(以下简称“兔区”)潜水,该论坛作为一个各方粉丝齐聚的知名匿名论坛⑥,有大量不同明星的粉丝之间的讨论和舆论战,能够更全面地观察到整体“饭圈”对明星代言的态度,从而对前期观察到的一些现象进行更大范围的验证。

(二)进入现场

微博虽然是一个公共开放空间,粉丝社群却发展了多样的方式来让社群保持一定程度的封闭性,如大量的缩写、谐音、暗语,进微博群的严格审核等,都对外部人进入现场造成了一定的障碍。作者在初入现场时仅在明星“超话”进行浏览,但超话是大部分外人了解粉丝的主要途径,被粉丝社群视为“脸面”,并不会将完全真实的情况和内部沟通博弈过程呈现出来。因此,作者通过两条主要途径构建信息源进入真正的现场。一是选择超话中一些转赞评较多的热帖博主进行关注,并通过其点赞、转发、关注列表等途径进一步扩大关注网络,不断对所关注的粉丝博主的内容和影响力进行判断,逐渐筛选出社群的大粉和不同的派系。二是基于对明星和粉丝社群的了解,通过审核加入相应的微博群和QQ群,从中链接到社群中一些重要的意见领袖,并学习社群规范。在相继关注了500多位社群大粉和各类型的活跃粉丝后,作者建立了比较完善的信息网络,真正进入了田野现场。

(三)资料收集

作者以匿名粉丝的身份进入微博,田野早期(2018年4—6月)主要在摸索进入现场的路径和熟悉“饭圈”的各种文化规范、概念。田野中期(2018年6—8月)日均有8—12个小时沉浸在社群中。田野中后期(2018年9—12月)日均有6个小时以上在社群中,日间在工作之外进行简单查询,晚上8点—凌晨2点左右,则深度浏览当日发生的事情和各方反应。不仅如此,作者在田野中后期也沉浸式地参与了社群各种类型的网上活动,如数据分析、打榜签到、轮博、买代言、反黑、控评、洗广场、洗热搜⑦等,并追溯各个事件的参与方、行动动机、发展过程等,成为一个真正有情感共振的“粉丝”。通过这些调研,作者熟知社群的每个概念、规范、特殊用语、特定仪式(孙信茹,2017)、日常活动和权力博弈。之后由于资料逐渐饱和且已熟知信息源,作者以潜水者的身份进行观察和记录。

田野后期(2019年1—10月)作者日均有2—3小时以不同的账号在不同社群中浏览,同时进入兔区潜水,更全面地观察不同明星的粉丝对明星代言的态度,以对前期观察到的一些现象进行更大范围的验证。由此发现,在明星代言的问题上,虽然品牌不同、明星类型有变化,但整体状况只有程度的不同,没有性质的差异。明星代言的新机制在“新兴明星”这个大类中具有共性,从而确认资料达到了饱和。作者脱离了粉丝身份,开始对资料进行回溯、整理和分析。

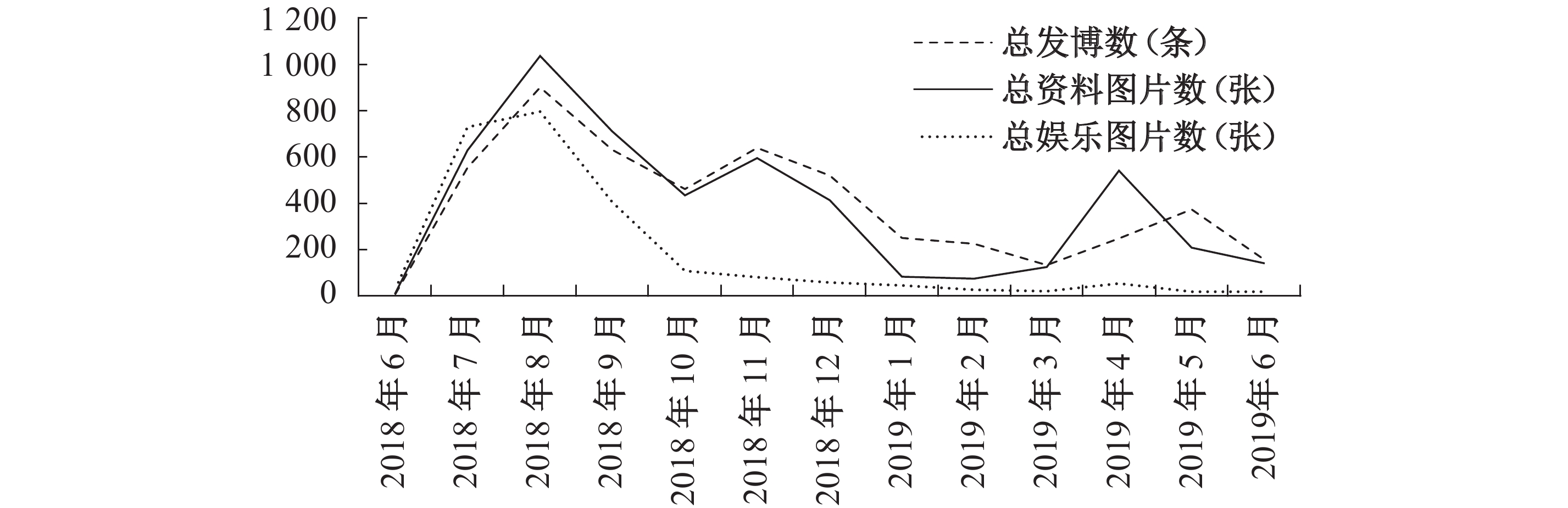

抽取网络民族志中为期一年的田野记录可见,作者保存和记录社群事件和反思的微博数达5 107条,其中一部分为转发社群意见领袖对具体代言事件的陈述和大量的粉丝评论,一部分为作者对相关事件的反思和分析(以仅自己可见的方式记录在微博中)。截屏和保存微博内容图片5 007张、社群产出的明星相关图片2 394张(见图1)。

|

| 图 1 2018年6月—2019年6月间每月收集的田野资料数 |

(四)数据的多样性

田野之外,本研究通过以下几种方式获取信息作为三角验证材料。

第一,关注一些娱乐记者、影视内容行业的KOL、“饭圈”观察博主(如“@ZQSG真情实感”对大量粉丝的访谈材料;“@范堂FancyTown”的粉丝对话节目等)等相关外部群体对粉丝社群的观察和思考。

第二,行业内关于粉丝及明星代言的大量研究报告⑧。

第三,代言品牌的相关财报和管理人员的公开演讲,如欧莱雅集团(巴黎欧莱雅)、百胜集团(肯德基)等。

第四,对3名品牌及广告合作方员工、2名大数据公司管理人员、1名前明星经纪人、2名互联网公司娱乐事业部员工进行了访谈,其中有个别受访者也是其他明星粉丝社群的领导阶层(见表1)。主要内容涉及明星与品牌的合作流程、代言人的选择标准、大数据在明星代言中的作用、品牌方对代言绩效的期待、品牌方与粉丝社群的接洽以及相应的粉丝运营策略等。整理访谈逐字稿约11万字。这些利益相关方的外部视角,也提供了信息的多重验证,保证了研究结果的有效性和可靠性。

| 编号 | 性别 | 世代 | 职 业 |

| A1 | 女 | 90后 | 前某流量明星经纪团队员工 |

| A2 | 女 | 90后 | T公司娱乐事业部员工 |

| A3 | 女 | 95后 | T公司娱乐事业部员工、前R明星粉丝社群大粉 |

| B1 | 女 | 80后 | A大数据公司前员工 |

| B2 | 男 | 80后 | Z大数据公司数据分析师 |

| C1 | 女 | 95后 | ZY广告公司员工 |

| C2 | 女 | 95后 | AM广告公司员工、Y明星粉丝社群后援会分会长 |

| C3 | 女 | 95后 | 某大量采用明星代言策略的品牌公关部员工 |

(五)资料分析方法

本研究的资料分析采用扎根理论的范式,最早的编码基于“非理性消费”概念范畴,但随着田野调研的深入,本研究日渐发现粉丝社群的消费是一种集体情感的组织化和理性化利用,因此推翻了原有的理论框架,引入了“价值共创”概念,并在Chandler和Vargo(2011)提出的价值共创三个层次框架内,将观察到的现象和田野资料在微观个体层面、中观社群层面和宏观层面进行理论编码。2018年11月已经完成初期的编码,在接下来的一年多时间中,不断根据新的现象、访谈对理论框架和编码进行反复调整、修正,以提高理论的包容性和解释力。这种归纳推理和演绎推理的转化过程使得数据收集和分析具有互动性。经过十余个版本的迭代,最后达到了理论饱和,完成了本研究的资料分析。

下文中的资料引用,标注字母的是不同粉丝的微博发帖,标注数字和字母组合的来源于兔区论坛内容,标注A1—C3的来源于访谈资料。

四、研究发现本文通过名人资本、情感劳动(包括消费劳动和传播劳动)、品牌资产、价值共创四个相关的分析性概念,在中观层次剖析粉丝社群—明星—品牌三者间的价值交换和共创的过程。

分析过程涉及明星知名度、象征意义、商业价值等多个方面的概念,本文借鉴名人资本概念对其进行抽象。虽然名人资本更多依赖于媒体曝光的积累,与声誉资本(reputational capital)、象征资本(symbolic capital)有一定的区别,但在明星代言中,它们是互相补充的概念(Carrillat和Ilicic,2019)。因此,本文将明星在文化生产系统中获取的知名度、文化象征意义、个人品牌形象,在营销系统中获取的知名度、品牌赋予其的符号意义、商业价值等都归集于“名人资本”这一概念。同理,将品牌的市场绩效、知名度、符号意义、品牌形象等都归集于“品牌资产”这一概念。

(一)明星代言机制的转型过程

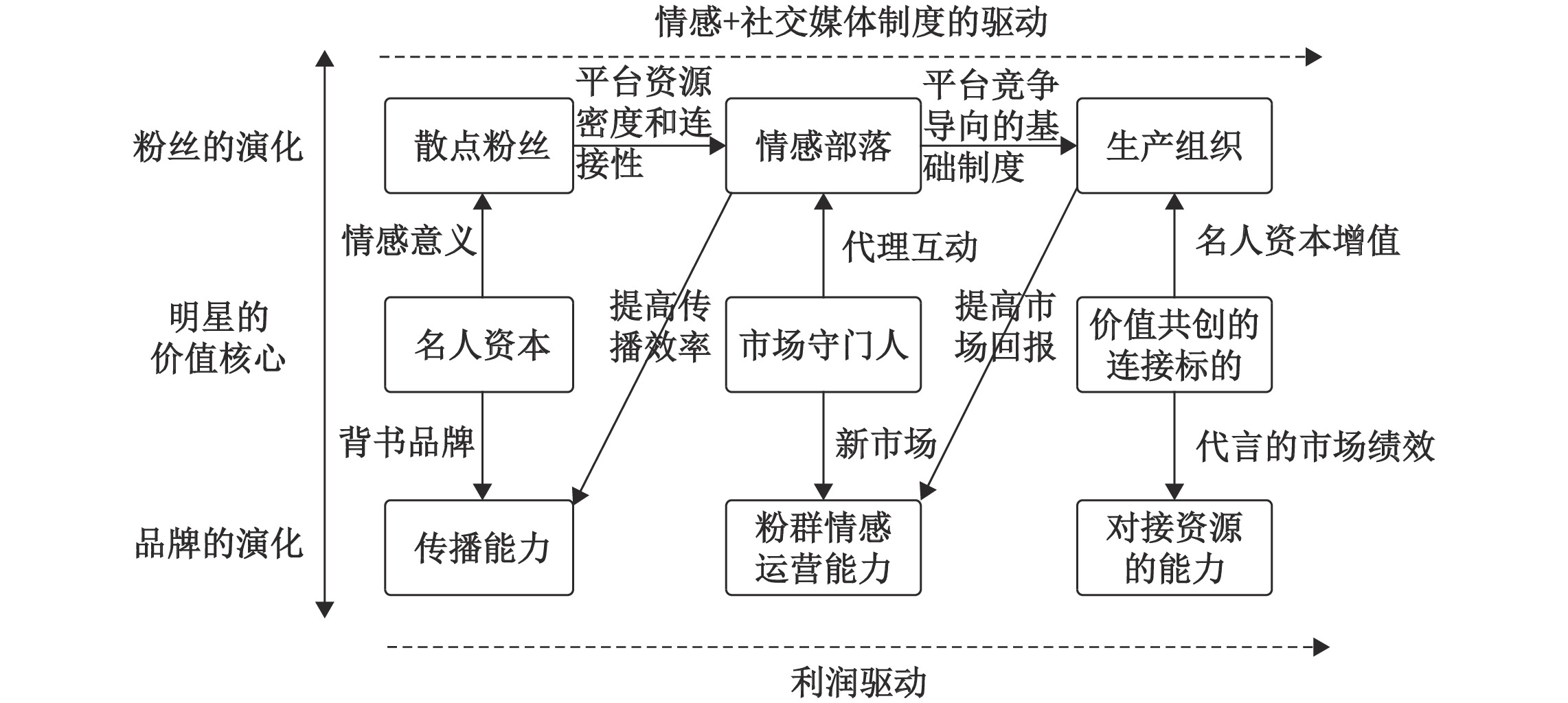

社交媒体环境下的明星代言,经历了从传统代言机制向价值共创代言机制的转变(见图2)。这个过程是随着粉丝社群的演化而展开的,分为三个阶段。在第一阶段,粉丝散点式存在于社交媒体,明星代言的作用机制并没有发生变化,其核心还是通过名人资本对品牌的背书,引发消费者的关注和消费,消费者从中获取一定的情感意义。作为一种传播策略,品牌的传播能力成为明星代言成功与否的关键因素,包括对代言人的选择、传播的广度和深度等。

|

| 图 2 从单向传播到价值共创:明星代言机制的转型过程 |

随着粉丝们在微博平台上集结为情感部落,粉丝社群成为一个可以精准接触的目标市场。品牌可以更加准确和简便地获取该市场,提高传播效率。因此在第二阶段,明星作为粉丝社群的卡里斯玛权威,对于品牌来说意味着市场守门人的角色。在该阶段,品牌通过明星代言快速精准地获取新市场,而粉丝社群这一情感部落在明星代言中收获代理互动。代理互动是指品牌作为明星的代理,运用含有明星的营销物料与粉丝进行互动,粉丝由此获取情感满足。在该阶段,品牌的传播能力已经不是最关键的能力,与粉丝社群进行情感互动的能力成为影响代言绩效的关键技能。

在第三阶段,粉丝社群在社交媒体平台竞争导向的基础制度上,对自身所聚集起的传播能力和消费能力有了越来越清晰的认知,也对明星制造的商业规律有着越来越明确的认识。通过日常化的劳动训练和内部规训,社群逐渐从消费型的情感部落转型为生产组织,其组织目标是再生产和扩大再生产偶像的名人资本。而品牌洞悉到粉丝社群的情感目标后,为了更好地利用社群的生产潜能,开始配合粉丝社群进行价值共创。在该阶段,明星成为品牌和粉丝社群进行价值共创的连接标的。粉丝社群在共创过程中,使其偶像获得了名人资本的增值,而品牌在共创过程中,获得了更好的代言绩效。此时,对粉丝社群的情感运营能力不再是核心,品牌对接资源的能力变成决定代言效果的关键。对接资源的能力指的是品牌连接营销系统和文化生产系统的能力。连接营销系统的能力是指品牌具有优良的营销传播能力,或者品牌在行业中有显示性地位,或者品牌在市场中有较高的符号价值等,即品牌自身的品牌资产较高;连接文化生产系统的能力是指品牌对文化生产系统的渗透性,如品牌与综艺节目、电视台等有着密切的商务合作,或是品牌对影视行业的内容生产有一定的投资或话语权等。这两个方面的资源对接能力决定了粉丝社群在价值共创中投入的生产力,从而也决定了代言的市场绩效。

这三个阶段并不是边界明晰的,事实上,在社交媒体环境下,这三个阶段同时存在并相互交织。特别是第二阶段和第三阶段对应着粉丝社群作为消费者和生产者的双重属性,因此往往相互作用并共同对价值共创的过程产生影响。接下来本文将对具体的价值共创过程进行剖析。

(二)粉丝社群参与明星代言价值共创的过程

明星代言的多元共创主体包括品牌、粉丝社群、明星及其团队,以及行业大数据机构、广告公司、新旧媒体机构、公益组织等利益相关方,实际上构成了一个价值共创的生态系统,但由于本研究主题关注粉丝社群参与价值共创的过程,因此将分析焦点放在品牌、明星和粉丝社群三者之间。

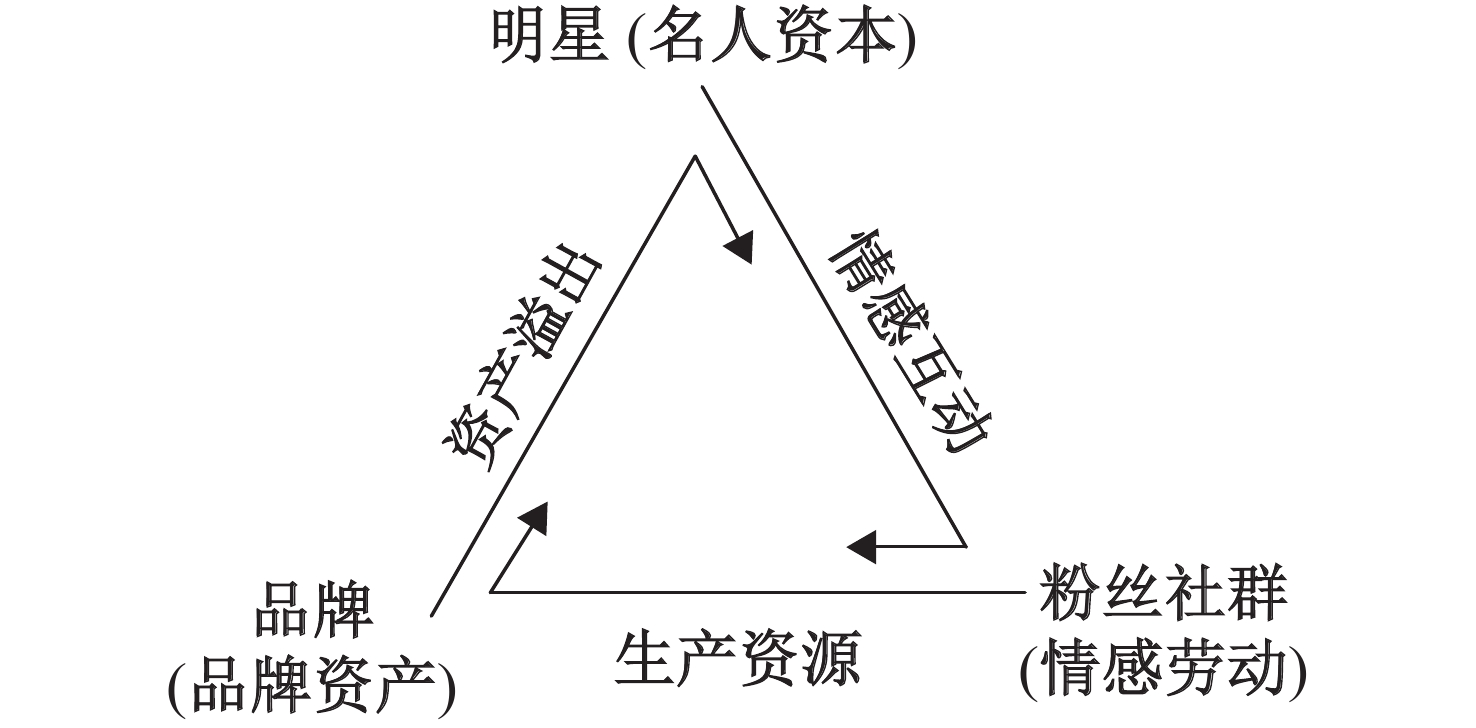

当粉丝集结为社群并试图左右明星代言的效果时,明星代言就插入了第三方行动者,构成了一个价值共创的三角循环。虽然三者之间都有双向的价值交换,但其价值流动的主要逻辑和方向是这样的:新兴明星由于某一文化产品的赋值具有了一定的名人资本并吸引了一定数量的粉丝,粉丝在社交媒体平台上聚集成情感部落,情感部落的集体情感在社交媒体的基础规则和社群间的互动中迅速组织化和常规化,使得短暂而强烈的集体情感转化为社群较为稳定的生产力。粉丝社群蕴含的潜在生产资源会吸引逐利的品牌,品牌通过明星代言来获取粉丝社群的生产力以提升品牌资产,与此同时也将品牌资产溢出给新兴明星,使其名人资本得到增值(见图3)。

|

| 图 3 明星代言的价值共创三角循环 |

在这个价值共创循环中,粉丝社群作为主导者能够在一定程度上影响品牌的代言人选择,其所期望的理想状况是具有较高品牌资产的品牌选择名人资本较低的新兴明星为其代言,使得偶像得到品牌的背书。但这一模式存在显著的品牌资产反向溢出。粉丝社群为了吸引品牌做出该不对等背书,将自身的传播劳动和消费劳动这两类情感劳动作为生产资源提供给品牌,主动弥补品牌资产的流出。在粉丝社群的积极辅助下,品牌可以得到更好的传播效果和市场绩效回报,品牌资产得以增值;同时新兴明星的名人资本也得到反哺和巩固。

在这个三角循环中,粉丝社群不仅支撑和加速了品牌与明星之间的价值双向流动,甚至能够反向构建品牌资产,并以品牌为中介反向构建偶像的名人资本。而在这个过程中,粉丝社群亦得到情感上的满足:作为卡里斯玛权威的追随者,粉丝们无法给予偶像直接的价值回报,但通过品牌的中介,粉丝社群建立了一条反向情感回馈路径。同时,品牌代言带来的名人资本增值使得明星卡里斯玛权威的合法性再一次加强,持续强化了粉丝与偶像间的关系。接下来本文将具体阐释该三角模型中两两行动者间的价值流动。

1. 明星—粉丝社群:情感互动

粉丝社群第一属性是情感,其行为有着非常显著的集体情感驱动性。粉丝社群的形成往往是因为明星的某个内容产品(如电视剧、舞台表演、综艺等)一时间吸引了大量有共同情感的网络用户,他们连接在一起形成了情感的“弥散同盟”(diffuse union),使得情感在一个密集的空间中频繁互动,形成情感共振并导致情感极化;大家追求“在一起”的感觉,难以把个体的情感单独析出,同时这种共同的在场和亲近使得他们具有很强的群体成员感和群体责任感,使得集体行动有着高效的动员力。

根据名人资本生命周期理论,明星在生命周期每个阶段结束时都处于十字路口,他们的资本可能下降为零,也可能进入到生命周期的下一阶段(Carrillat和Ilicic,2019)。粉丝们出于对偶像的爱,不希望自己的偶像只是短暂成名或只在小众群体中成名,他们希望通过集体的力量推动明星“出圈”,使其从名人资本生命周期的初期进入顶峰,以获得更大的成功和更长的职业生涯。因此,粉丝社群将明星的事业发展视作自身的责任,有意识地参与到明星制造过程中去。社群的组织目标已经从情感聚集地变成一个制造明星的生产型组织,这一目标得到了大部分粉丝的认同。追星从享乐消费(hedonic consumption)转变为意义消费(eudaimonic consumption),粉丝们对明星初始的“占有之爱”也逐渐升华为“奉献之爱”。

“……我存在的意义不就是做他野心的踏脚石吗,我一厢情愿的……他要是什么都有了,我这一天天地氪金做数据干嘛……躺着舔颜不就完事了。”(jww)

强烈的情感引发的生产冲动需要持续的情感互动才能长期维持,但明星作为一种公共品,不能属于某一个粉丝而只能属于群体。粉丝一方面无限渴望接近偶像,一方面又希望偶像是高高在上无法接触的。因此,明星针对粉丝的情感互动是面向群体且稀少的,比如回应粉丝社群发起的群体活动、感谢粉丝甚至拒绝粉丝的某些行为等。明星与粉丝社群的互动能够对粉丝社群的情感浓度、集体氛围、社群规范起到重要的引导作用,粉丝们会以明星行动表现出来的意图为首要的社群规范并形成自我管理。这些来自偶像的直接情感互动虽然较少,但每次都能够形成对社群强烈的情感激励。

更多的情感互动需求往往通过品牌代理的间接互动得到普遍满足。品牌为了追逐利润会代理和促进明星与粉丝的互动。比如品牌投放的代言物料能够呈现明星的多面形象,以碎片化、交互式、长周期的形式释放在社交媒体上,在进行品牌传播的同时也代理了明星与粉丝们的情感互动,增加了粉丝黏性。粉丝见面会、品牌直播等也让粉丝有了接触偶像的渠道,这些互动满足了粉丝们对偶像信息的渴求并在社群的解读和创作中形成集体性的情感共鸣,带来愉悦的情感体验,从而进一步增强了粉丝社群参与共创的意愿。

“没剧的日子,我快想死他了,全靠肯爷爷的物料续命。”(yzsydlx)

同时,由于明星的卡里斯玛权威建立在不断创造“奇迹”以显示其超凡禀赋上,具有高品牌资产的代言会极大地增强粉丝社群对偶像的情感认同。

“最牛的宠粉就是正主(指偶像)帮你把黑粉瞎画的饼(指代言资源)都拿到手,正主带飞⑨的感觉原来这么爽!母凭子贵⑩。”(yybx)

综上所述,情感既是粉丝社群参与价值共创的原因,也是参与价值共创的结果。一方面,对偶像的强烈情感会使得粉丝全身心投入到偶像的生产过程中来;另一方面,参与生产行动又持续强化了粉丝与偶像的情感。这种强化一方面是通过品牌的代理互动引发的情感巩固,另一方面是由于偶像的卡里斯玛权威再次被强化而产生的强烈情感认同。

2. 粉丝社群—品牌:作为生产资源的情感劳动

粉丝社群将明星代言视为获取名人资本的重要路径,也就是实现组织目标的重要路径。在消费逻辑中,品牌是卖方,粉丝社群是买方;但在生产逻辑中,粉丝社群和品牌的位置发生了逆转,粉丝社群作为明星制造中的生产者之一,成为希望影响品牌方“采购”决策的“卖方”,而进行代言人选择的品牌方则成为“买方”。因此,粉丝们会通过情感劳动,为“客户”提供所需的价值——网络声量、产品销量、品牌形象、顾客个人信息、关于品牌的UGC、口碑与消费示范等等,以推高代言的市场绩效,助力品牌资产的提升。

这也是品牌和粉丝社群的缄默共识。当品牌选取新兴明星作为代言人时,名人资本只是保健因素,粉丝社群的生产力才是激励因素。因为一旦选择了明星,其粉丝社群就变成了品牌的价值共创伙伴,和品牌共同决定此次明星代言的市场绩效。

“品牌请代言人想要得到的东西也不太一样。请章子怡、刘雯这种就不是看粉丝,而是看她们本人的形象和特质是不是品牌想要的……但一般要请流量的话,看重的就是粉丝了。agency跟品牌方提案的时候,要对比几个候选人的数据,其中粉丝数据,像体量啊、活跃度啊、消费能力啊,还是挺重要的……”(C2广告公司员工)

总的来说,粉丝社群会为品牌提供传播劳动和消费劳动两类生产力。

(1)传播劳动

首先,直接传播生产。代言宣布后,粉丝社群会有针对性地、有组织地推高品牌代言相关微博的转赞评数据和品牌相关的#话题#数据,并在符合传播规律的基础上(如24小时传播曲线)尽可能生产出更高的数据。这是个体粉丝意识不到的,但社群内一些从事营销相关职业的粉丝会积极科普和引导,让数据意识成为社群的普遍共识。

“通常明星代言的选择都是品牌部门负责推荐和洽谈,品牌部门不是销售部门,销量KPI可能不到50%,剩下的业绩评价取决于品牌传播。简单来说,请了一个明星代言,微博话题有没有上热搜?阅读量多少?转赞评多少?PU多少?PV多少?微博微信增粉多少?公众号阅读量多少?从活动页面导流至销售页面的ROI多少?这些数据都直接关系到品牌部门每个人的绩效奖金……我们必须拿出漂亮的数据给金主爸爸看。”(bzlldyj)

粉丝社群分工中的一个重要部分就是传播数据的生产管理,每次代言都会有专门的数据大粉监控品牌数据和催促传播数据的生产。

“1.这个话题阅读数(指品牌的代言#话题#)24小时内最好破亿;……3.不要只转发,多去品牌原博评论和赞;4.话题是大写的C开头,有些人太开心写成小写了。”(tjqq,某社群数据大粉)

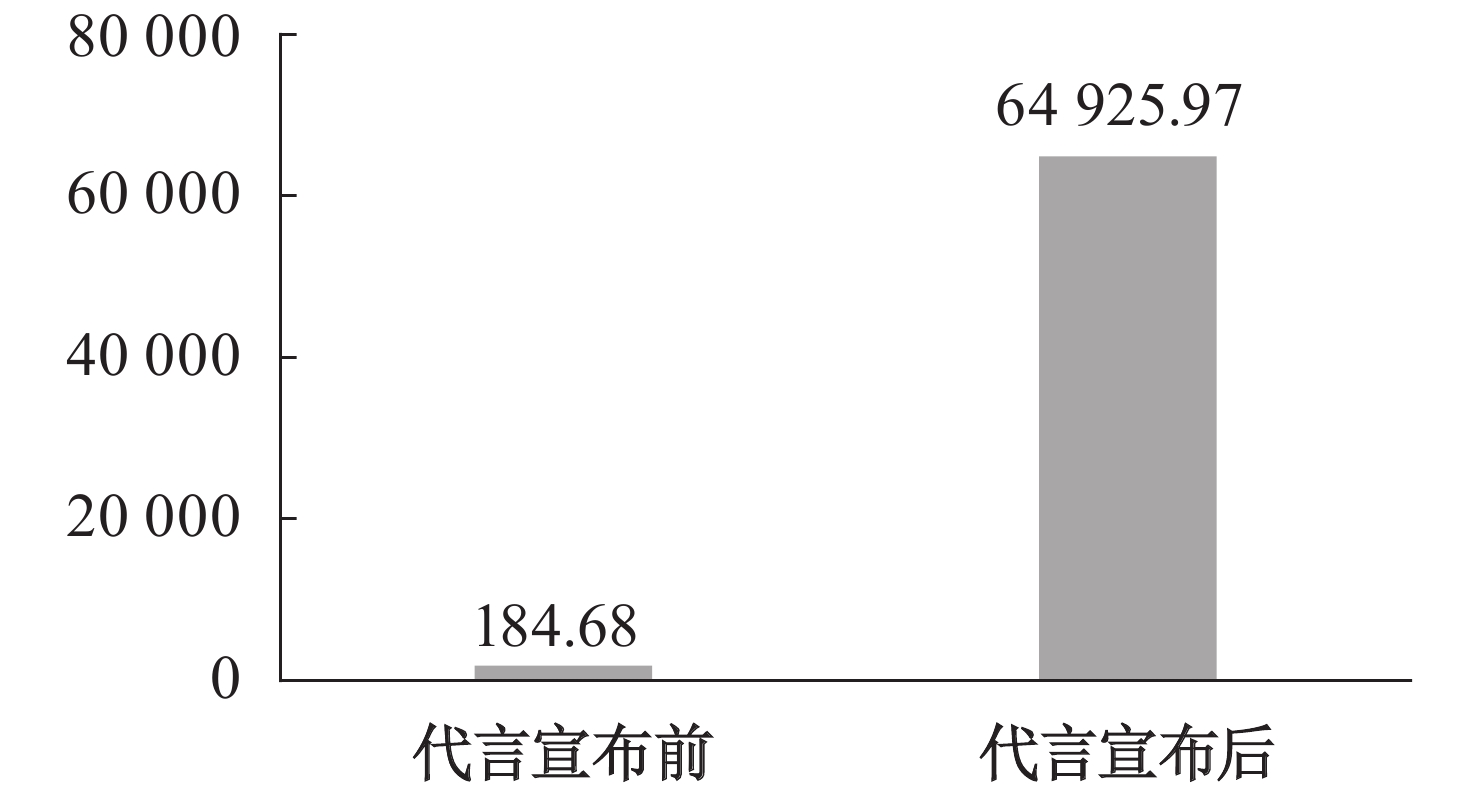

通过比较田野调研期间某明星代言前后品牌官微的互动数据,可以看出粉丝社群对品牌传播力的影响。本文以某明星代言的13个品牌宣布代言人的微博为参照点,抽取前后微博各5条,记录其转赞评数据。依照控制变量原则,选择内容话题一致并排除含其他明星的微博,得到共计65对数据。方差分析显示,宣布代言人后,数据有极为显著的增长(M宣布前=184.68,SD=778.81;M宣布后=64925.97,SD=93755.02,sig<0.001)(见图4)。

|

| 图 4 某明星代言前后品牌官微的转赞评数据对比 |

#话题#也是重要的品牌传播指标。根据微博数据,新兴明星的代言网络声量超过普通娱乐明星代言的14倍⑪。观察期内某明星的11个品牌代言tag阅读数均值超过7亿,最高超过13亿⑫。这些大部分是粉丝有意识的传播劳动。

其次,间接传播生产。除了给予品牌可见的直接传播之外,粉丝们也会自觉成为品牌和普通消费者之间的信息节点。粉丝在消费产品时会产生口碑,并且在线下消费产品时形成品牌露出和消费示范,引发更多非粉丝群体对品牌的关注和购买。此时,粉丝社群不仅为品牌贡献了绩效,作为积极传播者,他们也成为品牌信息向目标受众扩散的中间人。

此外,社群会有大量关于品牌的内容生产(UGC)。社群的“产粮太太”会根据代言进行创作,比如漫画形象、条漫、品牌物料的二次加工、广告词、视频剪辑等等。这些“为爱发电”的无酬劳动给品牌提供了丰富的传播内容库。

“只有顶流的粉丝才能在销量上扛得起来,普通小爱豆粉丝没那么大盘子,虽然会催销量,但也不可能全靠粉丝。但如果品牌想要年轻化touch到这部分人,粉丝又会做传播,有梗,品牌也是愿意的。”(C2广告公司员工)

总体而言,品牌通过明星代言接触到粉丝社群,并借助粉丝的传播接触到其他群体。从短期看,粉丝社群的传播劳动能够让年轻人群体初建品牌认知,从长期来看可以助力品牌年轻化转型。如肯德基在2013—2014年间品牌形象老化,经过大量的明星代言、游戏营销等组合拳,成为业界品牌年轻化转型的标杆之一⑬。

(2)消费劳动

直接传播的生产被粉丝们称为“艹数据”,生产门槛较低;但产品销量则需要真金白银的付出,也是品牌更需要的直接经济回报,因此“艹销量”被认为是更高级的生产力。此时,粉丝们对明星代言的消费不仅仅是纯粹的情感体验,超量和溢价的购买实际上在为品牌资产的反向溢出支付酬金,为的是促进名人资本的生产。因此,粉丝们表面上是在消费,实际上是在生产,作为生产者,他们会按照“客户”的标准来处理自己的消费,消费变成一种生产劳动。

“我心甘情愿当韭菜,求多点金主爸爸来割,割完我还能长出来。”(sbd)

特别是在品牌对新兴明星起到背书作用的阶段,粉丝社群更是将消费劳动视为重中之重,不断向品牌发送信号显示社群的生产力,由此发展出“单链”“备注”⑭“晒单”⑮等独特的信息发送方式。如单链是指品牌单开一条购买链接给粉丝,以免粉丝的贡献和普通消费者的购买混淆以致无法衡量。肯德基在请明星ZYL推广时开了一个24小时的专属单链,粉丝们认为这是展示偶像影响力的好机会,购买热情高涨:单价129元的套餐在24小时之内卖出了44 300套,销售额超过571万元,超过同款套餐普通链接一个月的销量⑯。

“ZYL先生的坎坷花路⑰,我们用钱,能砸平一点是一点。”(QF,氪金大站)

生产者和消费者身份大部分时候是相容的,因为粉丝们购买明星代言本身也带来消费利益和情感价值。

“我本来也要买护肤品,自从他代言了欧莱雅,就治好了我的选择恐惧症,从此买什么都很轻松简单。”(zyj)

“膳魔师的海报太好看了,让人花钱的美貌,买代言实际上就是买周边送产品,双倍快乐!”(syfx)

但是当粉丝的消费者和生产者身份产生冲突时,社群会优先保证消费劳动的生产力而抑制粉丝作为消费者的一面。

“经济能力有限的不要买同款(指明星同款服饰),留下买代言。那种经济自由的可以get同款的,get了记得备注×××(指偶像名字),分清主次。”(tjqq)

生产优先的价值观更显著地体现在粉丝与品牌有矛盾的时候。当品牌的运营对粉丝并不友好时,如品牌严重溢价、服务缺失、不尊重顾客或是对明星不够尊重等,只要不损害明星的名人资本,社群都会尽量容忍,压制负面情绪以保证品牌整体销量。如某粉丝社群普遍讨厌“妮维雅”品牌在代言期间的种种不专业和不尊重,但依然忍下不快,在宣布代言人后的两个月内为品牌贡献了2 257万销售额⑱,为的是借品牌来展现明星的商业价值,促进其名人资本增值。

“我买的是护肤品吗?我买的是ZYL的商业价值!”(hgdlbn)

然而,粉丝社群对品牌不当行为的容忍是有界限的,当品牌的做法对明星的名人资本有明显损害时,粉丝社群就会爆发强烈的抗议,并从生产者身份转换到消费者身份,对品牌进行讨伐。

“(品牌)对他好,你就是我的金主爸爸;(品牌)对他不好,我就是你的金主爸爸。”(yzzbf)

通过消费劳动,体量较大的粉丝社群可以左右品牌的业绩,进而左右品牌的代言人选择。对比田野调研期间美容仪品牌ReFa的一组数据,可能更能看出粉丝社群消费劳动对品牌业绩的影响。2018年10月,ZYL成为ReFa代言人,同年“双十一”,ReFa天猫全店销售额5 300万元,同比增长400%⑲。2019年“双十一”,ZYL与ReFa的合作已经结束,全店销售额只有约300万元⑳。2020年3月,ReFa重新签回ZYL做代言人,“三八女王节”天猫店销量立刻超过了1 000万元㉑。

“某人去年7月一个代言都无,到现在没有一个支线代言,高奢大使在握,我敢说里面至少有一小半是因为粉丝的钱。”(45d6e70e)

除了传播劳动和消费劳动,粉丝社群还为品牌贡献了顾客数据。如肯德基就请粉丝下载其app/小程序并注册使用,一方面促进了app/小程序拉新,另一方面也保留了大量的顾客数据。粉丝们实际上比普通消费者更有隐私意识,也更明晰品牌方的意图,但是对偶像的强烈情感和生产意识使得他们主动让渡了自己的个人信息。

3. 品牌—明星:品牌资产溢出

粉丝社群之所以投入大量情感劳动助力品牌的传播和市场绩效,为的是品牌资产溢出能够给明星的名人资本带来巩固和增值。粉丝社群的情感和人员都是流动的,存在不稳定性,且市场可见性不足,但通过品牌的中介,粉丝们可以将自己短暂的热情凝固为偶像手中长久可见的代言实绩,形成对偶像的情感回馈。

“追星女孩不说永远,我们搞好当下的仔……喜欢的时候就燃烧自己满腔爱意,助他平步青云。”(wyxb)

为此,粉丝社群生产资源的调度往往会以品牌资产溢出的大小为准,品牌资产对当下的名人资本有越多的溢出,粉丝社群分配给该品牌的生产资源就越多。这种品牌资产的溢出包括品牌对明星的知名度、符号价值以及整体商业价值等方面的提升。

(1)知名度的提升

品牌的营销传播能给明星带来知名度的提升,影响到非粉丝群体。因此,全国性的大众品牌是粉丝社群最为欢迎的合作伙伴之一。

“肯德基,不会放过任何一点流量,快准狠。但大家也乐意跟它合作,因为物料搞得又快又专业,且国民度太牛,都拜倒在它的炸鸡店门下。”(lzlife)

地方性品牌如果愿意为明星铺设较多的线上线下广告,也同样会受到社群的欢迎。

“味全爸爸真是每次都闷声干大事,动不动就在地标给崽崽投大屏。”(hhn)“不枉我喝了这么久,明天冲去超市再补点‘旅行优格’。”(aries)

(2)商业价值的确认

新兴明星存在名人资本迅速下降的风险,其粉丝社群的体量可能也有限。品牌为了能够利益最大化,往往同时和多个明星合作来降低风险和获取最大基数的粉丝群体。为此品牌开发出多样的、等级化的明星合作模式。不同合作title之间的地位等级链大致为:

品牌全球代言人>地区代言人>某产品线代言人>品牌大使>首席××官>品牌挚友>推广

普通消费者或者个体粉丝往往并不了解其中的区别,时常混淆不同名称。但粉丝社群作为最主动的消费者组织,很快就明确了各种title的差异和其中蕴含的品牌需求。因此,品牌给予明星的合作等级以及在合作过程中展现出的尊重也被视为明星地位和商业价值的体现。粉丝期望品牌给予明星更高的待遇,并愿意通过购买来推动合作等级的改变,以带给偶像更高的商业价值确认。

“推广大使买好了自然有代言,支线代言买好了自然有全线代言,买买买的名声传出去了,自然有更多的代言,甚至有高奢。”(45d6e70e)

粉丝们期望这种改变和确认是面向更广范围的大众的。如果只在中国社交媒体上确认明星代言的信息,而没有将相关确认传递到线下或者国外(指国际品牌,特别是高奢品牌),就会被整个粉丝社群理解为“品牌失信”,即品牌使用了社群的生产资源,但没有支付“报酬”(品牌资产反哺名人资本)。

“ZYL的萧邦待遇:总裁卡点送生日祝福,外网官宣+全球店广+杂志推封,不是‘微博特供’,商业价值有目共睹。”(xgydxjj)

(3)品牌符号价值的溢出

品牌形象如果正面且富含符号价值,则能够给明星带来象征意义的反哺。粉丝社群不仅看重品牌的知名度,更看重品牌的符号价值。“大品牌”“好品牌”是优质的价值共创伙伴。特别是奢侈品品牌,其定位和文化都展示了较高的地位和符号意义,选择代言人的标准也更加苛刻。明星成为奢侈品的代言人,被视为是营销系统对明星商业价值的最高认可。

4. 明星代言的新机制:价值共创的动态循环

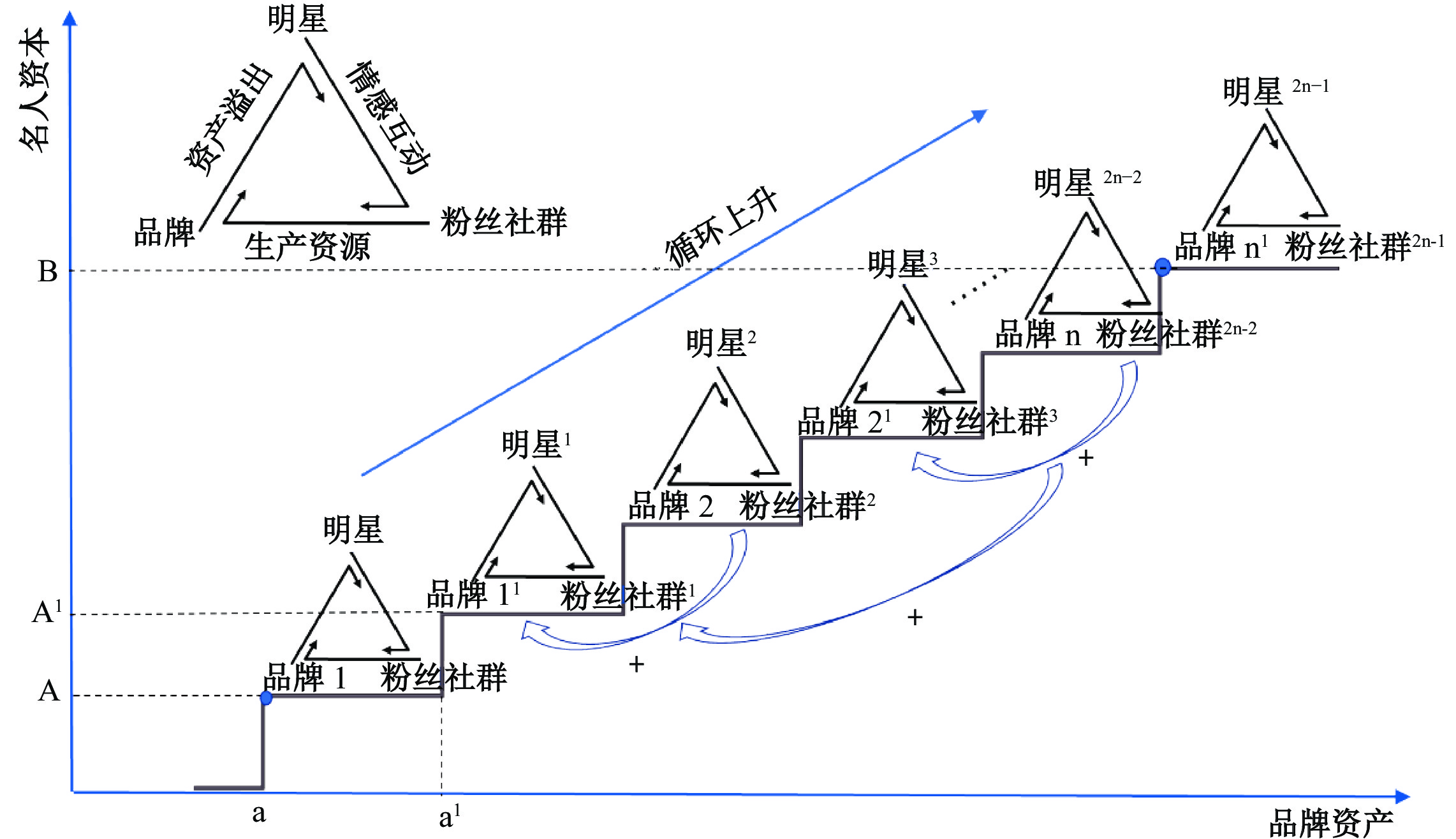

在明星代言价值共创的三角循环中,粉丝社群不仅主动加速了品牌与明星之间的价值流动,亦反向构建了品牌资产和名人资本,让品牌资产和名人资本都得到了提升(品牌1的品牌资产从a提高到a1,明星的名人资本从A提高到A1);而这一循环也反过来增强了粉丝们对偶像的忠诚(见图5)。

|

| 图 5 明星代言价值共创的动态循环 |

这并不是结束,而是价值共创动态循环的开始(见图5)。品牌1在明星代言的价值共创中获得提升,就向营销系统展示了一个有着超额回报的投资机会,会吸引更多的品牌争夺该明星为代言人。明星及其团队如果选择具有较高品牌资产溢出的品牌2进行代言㉒,则又会进入下一个价值共创循环。而当第二个价值共创循环放大了三方行动者的价值获取之后,又会进入品牌3的明星代言循环……在理想状态下,粉丝社群推动多个品牌代言的价值循环滚动,使得名人资本在品牌间不断得到巩固和积累,新兴明星的名人资本从初始的A点提升到后期的B点,明星进入名人资本生命周期的第二阶段;明星代言开始成为品牌和明星的双向背书。至此,粉丝社群情感劳动的重要性开始下降。

“XLB早期个个都是事业粉,紧张得不得了,生怕资源跟不上害ZYL糊了,买代言恨不得没下次一样不管不顾拼命买;中期缓过来了,因为资源不错,粉丝也见识到自家的能量;到现在(2019年3月)就外松内紧,虽然对内依然强调数据和氪金,但对外已经强调“正主带飞”,显然明白过来偶像地位渐稳,代言也不再是那种拼命狂买的样子,没那么卑微了,比较多出于自然的感情和需求选择性地买。”(田野笔记)

此外,背书新兴明星的品牌越多,品牌资产越高,品牌间越能够产生价值叠加效应,加速明星的名人资本积累;名人资本的迅速增值又能够再次流向品牌,提升品牌资产。这使得每个品牌不仅享有粉丝社群的生产资源带来的品牌资产增值,还能够进一步享有被多个品牌共同扩大再生产的名人资本的反哺,这使得品牌之间也构成了价值共创的关系。

在观察期内,两位新兴明星的名人资本都在该价值共创动态循环中得到了显著提升(见表2)。在多个代言的价值共创循环之后,他们从开始随时可能陨落的新兴明星转变为具有较为稳固名人资本的大众明星。

| 明 星 | 所处阶段 | 商业价值得分 | 商业价值排名 |

| ZYL | 成名前(2018年3月) | 81.77 | 710 |

| 初获名望(2018年6月) | 88.74 | 124 | |

| 成名后9个月(2019年3月) | 97.37 | 1 | |

| WYB | 成名前(2018年12月) | 81.00 | 124 |

| 初获名望(2019年7月) | 91.71 | 12 | |

| 成名后8个月(2020年3月) | 96.99 | 1 | |

| 数据来源:艾漫数据。 | |||

在这个过程中,粉丝社群虽然付出了大量的情感劳动,但他们并非一无所获。他们的价值获取并不是结果性的,而是过程性的,是伴随其传播劳动和消费劳动的全过程的。明星在社群的支持下,每获得一个代言,都会被视为卡里斯玛权威的“奇迹”再现和社群组织绩效的标志,粉丝们会感受到极大的自我成就感和满足感,并坚定社群的生产信心。这是粉丝社群集体养成明星的过程,也是粉丝自我成就的代入,粉丝们在整个过程中获得一种极为愉悦的超自我和超现实体验。

“看到他这么快披荆斩棘获得各种成绩,说不骄傲是不可能的。就像是打游戏一样,虽然氪金爆肝,但一路打boss特爽,成就感爆棚,氪金爆肝何足挂齿,恨不得再加十倍……现在都不看(网)文了,哪个娱乐圈文都没有追ZYL刺激。”(sgysfyq)

五、结论和讨论(一)研究结论与理论贡献

本文基于在多个粉丝社群的网络民族志研究,分析了粉丝社群参与明星代言价值共创的过程,研究显示:

1. 明星代言的作用机制发生了重要改变

首先,明星代言从传统的线性传播策略变为价值共创的三角动态循环。在文化生产系统中获得初始名望的新兴明星其名人资本还不足以为大品牌背书,此时明星代言出现品牌资产向名人资本反向价值流动的现象。而品牌之所以愿意采用这种策略,是因为粉丝社群为这种价值反哺提供了可观的回报:粉丝社群不仅自己成为代言品牌的重度消费者,还为品牌获取其他市场提供助力,成为明星代言绩效的积极价值共创者。

在这个三角循环中,粉丝社群基于对偶像的强烈情感,将自身的消费力与传播力作为一种生产资源投入到明星代言绩效的提升上,以此来推动和加速品牌与明星之间的价值双向构建,并反向参与品牌资产和名人资本的扩大再生产。粉丝社群对代言绩效的生产也同时创造了一个投资机会,吸引其他拥有更高资产的品牌选择该明星为代言人,推动名人资本进入价值共创的动态循环。

其次,传统理论中,明星作为文化生产系统的产品,是被营销系统借用的一个外生变量,即传统的名人资本是明星独立于代言活动获得的(Escalas和Bettman,2017)。但在社交媒体环境下,由于粉丝社群的参与,明星的名人资本转变为营销系统、文化生产系统、消费者三类行动者共同行动的结果。明星将三类行动者连接起来,被连接的参与者一起影响着资源的扩张和收缩。良好的、强大的、独特的行动者可以共同扩大明星作为一种资源的潜力,而未形成良好互动的行动者则会缩小明星作为一种资源的潜力,这是一个动态循环的过程。从这个意义上说,名人资本不再是单独从文化生产系统获取的;名人资本也不再只是明星获取代言的原因,而同时是明星获取代言的原因和结果。

再者,作为消费者的粉丝不再是无足轻重的被动接受者,而是整个价值共创过程的主要推动者和主力之一。他们结为社群,将集体情感组织化和理性利用,反向影响品牌和营销系统,甚至影响文化生产系统,提高了明星代言的绩效,也推动了名人资本的扩大再生产,并在此过程中获得情感满足和自我成就感。

最后,明星代言的信息传递机制也发生了变化。传统理论诞生于大众媒体时代,明星作为可靠的信源,通过一对多的直接传播影响普通消费者的品牌选择。在社交媒体时代,消费者分化为具有强烈情感、主动积极的粉丝和较为被动的普通消费者。明星代言信息首先触达粉丝社群,并通过粉丝社群的传播和消费形成示范,从而影响更多普通消费者对品牌的认知或购买。明星代言的影响路径由粉丝社群作中介,形成了一种二级影响的范式。

综上所述,本研究提出了明星代言的价值共创新机制,为社交媒体环境下的明星代言研究提供了新的框架,具有一定的开创性,对传统代言理论形成了重要补充。

2. 消费:是生产力而不仅是享受

以往的粉丝研究主要关注粉丝两个方面的生产力,一是文本生产和重构能力;二是传播生产力。而本研究发现,除此之外,粉丝及其社群还有一种重要的生产能力——消费劳动。

粉丝作为消费者具有双重含义,一是本来意义的消费者,二是消费生产者。消费的真相不仅在于它能带来享受,还在于它具有生产功能,并且消费同物质生产一样并非一种个体功能,而是即时且全面的集体功能(让•波德里亚,2000)。粉丝社群将消费视作生产能力,享受不再是其终极目标。但不同于波德里亚所说的“无意识”,粉丝们是有意识地、主动地进入一个价值生产交换系统。

从个体的角度看,粉丝的溢价购买和重复消费是疯狂的和不理智的,但从群体层面来看,粉丝们显示出对利益计算的非凡理性。消费指向的目的并不是消费,而是通过消费实现的社群目标,粉丝们在主动生产一个能够吸引资本的投资机会,因此是被消费者。当作为被消费者时,粉丝及其社群就会按照资本的标准处理自己的消费,比如进行重复消费、溢价购买,刻意展现一种“疯狂”“人傻钱多”的形象,以吸引营销系统、文化生产系统的行动者,参与共同构建明星名人资本的价值共创循环。从群体的角度来观察粉丝们的消费,则能够明显看到粉丝社群在多个品牌间斡旋的智慧,以及看似非理性的消费背后透露出的理性计算。

作为粉丝社群与社会结构互动的重要筹码,消费劳动尚未被粉丝研究的相关理论所重视,本研究对消费劳动的探讨为未来的研究提供了新的思路。

(二)实践价值

除了理论上的创新和贡献,本研究也为品牌实践提供了重要的策略参考。首先,品牌需要区分明星代言存在的两种机制,一种是传统的线性传播机制,一种是价值共创机制。因此,在选择代言人时需要考虑品牌的主要目标。如果需要明星背书品牌,快速建立品牌认知和形象,那么选择名人资本达到成熟期的明星更为契合;如果品牌想获取更年轻群体的认知、品牌形象的转变或是直接的销售回报,那么新兴明星则是较好的选择。

其次,如果选择了新兴明星,那么明星代言策略就从简单的传播策略变成了价值共创策略,因此需要品牌在粉丝运营互动上做出更多的努力,比如在签署代言合同时,就要为后期的粉丝运营获取相应的权益;在代言期间对粉丝的诉求要有敏锐的感知并据其进行灵活的调整。事实上,新的明星代言机制对品牌能力提出了更高的要求。社群中的粉丝普遍具有较高的新媒体素养,对营销手法和传播策略有非常强的识别能力。如果品牌简单地认为粉丝社群是狂热的“韭菜”,可以尽情收割,而较少考虑其价值需求,则不但不能够最大化代言期间的绩效,而且当代言结束时,反而会收获一大批长期的“黑粉”,造成明星代言只能带来饮鸩止渴的短期销售上升,长期来看反而摧毁了品牌形象和品牌—消费者关系。相反,能够意识到明星代言机制的转变,并能够较好地配合粉丝社群进行价值共创的品牌,不仅可以获得短期的网络声量和销售业绩,长期来看也可以借助明星代言完成品牌的年轻化转型和构建更具互动性的品牌—消费者关系。

最后,企业在未来应该更加重视企业媒体化的趋势。粉丝社群的共创力量会在多个品牌间分配,某个品牌能获得多大的社群助力不仅取决于品牌本身的地位或象征意义,也取决于品牌链接文化生产系统资源的能力,企业媒体化不仅有助于品牌的日常传播,其内容生产与文化生产系统的相互渗透也能够让品牌获得粉丝社群格外的青睐。

(三)研究局限与未来研究展望

首先,本研究的局限在于主要从粉丝社群的视角对整个价值共创过程进行分析,对品牌视角和明星视角关注并不充分。在品牌方面,除了肯德基、欧莱雅和味全等少数品牌理解了粉丝的诉求并开始反向利用粉丝社群最大化明星代言的绩效回报外,大量的品牌还没有真正意识到粉丝社群的需求,导致在整个共创过程中连被动配合都显得有些笨拙。未来可以通过多案例比较的方式,探讨价值共创中品牌策略的影响。此外,虽然明星及其团队的行动在价值共创循环中起着极为重要的作用,但由于本研究难以接触到相关行动者,较难提供明星在价值共创中有意识的决策和行动的证据,因此对明星及其团队这一行动者的能动性探讨不足,这也是未来的研究需要探讨的重要方向。

其次,本研究主要分析探讨了明星代言中多方行动者“共同扩大价值的过程”,没有涉及粉丝社群给明星代言带来的负面影响。但事实上,价值共创的过程反过来也可以是价值共毁的过程。当消费者群体开始抵制某个明星时,他们也会在社交媒体上集结起来,采取同样的路径来毁掉名人资本并同时对品牌产生严重的负面影响(“狙代言”),这也是未来明星代言需要警惕的风险和新的研究方向。

最后,粉丝社群虽然是明星代言价值共创的主要推动者,但其能动性已逐渐被削弱。粉丝社群在社交媒体平台资源和基础制度之上创造性地构建了与品牌、文化生产系统的价值共创路径,但当品牌和数字平台越来越了解粉丝社群的软肋之后,粉丝社群也日益被数字平台和品牌方所裹挟,成为各利益方关键绩效指标(KPI)和数字竞赛的奴隶。对代言品牌的过度消费以及在舆论战中的过度投入,都使得原本出于美好情感的行动,变成越来越负面的体验。特别是对于一些粉丝年龄较小的社群而言,对生产逻辑的过度强调会对青少年的消费观和价值观产生负面影响。因此,未来还需要探讨粉丝社群在价值共创中如何平衡生产逻辑和消费逻辑,形成对青少年的良性引导。

① 致谢:感谢两位匿名审稿人专业且富有建设性的修改意见,这对于本文总体水平的提高有重要帮助。也感谢田野调研期间相遇的每一位粉丝。 数据来源:欧舒丹官方微博。

② 数据来源:作者即时跟踪其淘宝店页面的销量变化和品牌官微的关注人数变化,统计核算得出。

③ 根据Vlinkage公司(2018, 2019)的报告,2019年中国市场上采用明星代言的品牌已有将近300个,呈5年内翻番的快速增长态势,其中新兴或小众艺人占比越来越高。

④ 华扬数字营销研究院《粉丝文化入门手册》,2019年8月。

⑤ 2018年Q3新浪财报。

⑥ 该论坛于2020年3月12日实行实名制。

⑦ 这些活动都是粉丝社群除了日常交互、内容生产之外常见的活动。打榜:指在各种榜单上投票或签到等竞争性活动,赢家有一定的曝光机会或金钱奖励给予明星后援会;轮博:指多次重复性转发微博以冲高数据;反黑:指举报对明星的恶意负面言论;洗广场:广场指微博搜索相应人名或名词后出现的内容,洗广场指通过粉丝大量发带关键词的原创微博,抵冲一些恶意负面评论;洗热搜:指微博热搜出现关于偶像的负面热搜后,粉丝通过拆词、改意、模糊重点或澄清等方式,大量发原创微博,以降低普通人见到明星负面信息的概率或频次。

⑧ 如艺恩、兰渡文化:《粉圈新洞察与粉丝运营进阶全攻略》,2019年6月;新浪《2018微博粉丝白皮书》,sina.aiman.cn/second-pc.html;华扬数字营销研究院2019年《粉丝文化入门手册》;赞意×胖鲸《2019明星营销指南》;《第一财经周刊》星数数据《明星最具商业价值排行榜》等。

⑨ 正主带飞:指明星本身的名人资本较高,吸引品牌和制作方,带给粉丝社群集体荣誉,而不是粉丝助推。

⑩ 粉丝中有大量“妈粉”将自己与偶像的关系构建为母子关系,“母凭子贵”借喻偶像的成功给粉丝带来的荣誉感和快感。

⑪ 新浪微博,《2018微博粉丝白皮书》,tui.weibo.com/insight/detail?id=74&sudaref=www.baidu.com。

⑫ 作者整理,数据截至2019年4月2日。

⑬ 肯德基如何用5年将传统营销做到数字化?百胜中国企划副总裁钟芳华演讲(www.sohu.com/a/347890686_114877)。

⑭ 在下单页面备注偶像的名字,向品牌显示偶像的带货能力。

⑮ 在微博晒出购买凭证或实物并@品牌官微,或在品牌官微评论中展示购买凭证,显示粉丝的消费力。

⑯ 数据来源:作者即时跟踪淘宝销售页面截图统计所得。

⑰ 坎坷花路:指明星之前的演艺事业比较曲折,导致没有顺利走红。

⑱ @hgdlbn根据实时跟踪淘宝销量数据截图进行的统计。

⑲ ReFa官方数据。

⑳ 粉丝跟踪统计数据。

㉑ 根据当日页面销售数量和金额统计。

㉒ 如果新兴明星及其团队为了短期利益选择财务收益更高但品牌资产低的代言品牌(如微商),用其名人资本为品牌背书,其名人资本就难以获得进一步的积累,甚至会受负面品牌资产影响而产生流失。因此,这种选择会导致粉丝社群的抗议,粉丝社群会以退出明星代言的价值共创来影响明星团队的决策。如观察期内偶像陈立农团队给他接下了微商代言之后,粉丝们发布了联合公开信,要求其团队终止与该品牌的合作。这是因为粉丝们担心明星团队因为利益上的短视而拉低了陈立农的名人资本,使得之后高端品牌不愿与其合作。

| [1] | 卜玉梅. 虚拟民族志: 田野、方法与伦理[J]. 社会学研究, 2012, 27(6): 217–236, 246. |

| [2] | 陈彧. 从文本再生产到文化再生产——新媒体粉丝的后现代创造力[J]. 学术论坛, 2014, 37(2): 129–132. |

| [3] | 胡岑岑. 网络社区、狂热消费与免费劳动——近期粉丝文化研究的趋势[J]. 中国青年研究, 2018(6): 4–12, 77. |

| [4] | 刘伟, 王新新. 粉丝作为超常消费者的消费行为、社群文化与心理特征研究前沿探析[J]. 外国经济与管理, 2011, 33(7): 41–48. |

| [5] | 罗伯特•V. 库兹奈特著, 叶韦明译. 如何研究网络人群和社区: 网络民族志方法实践指导[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2016. |

| [6] | 让•波德里亚著, 刘成富、全志钢译. 消费社会[M]. 南京: 南京大学出版社, 2000. |

| [7] | 孙信茹. 线上和线下: 网络民族志的方法、实践及叙述[J]. 新闻与传播研究, 2017, 24(11): 34–48. |

| [8] | 王洪喆, 李思闽, 吴靖. 从“迷妹”到“小粉红”: 新媒介商业文化环境下的国族身份生产和动员机制研究[J]. 国际新闻界, 2016, 38(11): 33–53. |

| [9] | 王宁. 自目的性和部落主义: 消费社会学研究的新范式[J]. 人文杂志, 2017(2): 103–111. |

| [10] | 张宁, 唐嘉仪. 商业逻辑与青年亚文化生产: 网综节目的批判话语分析[J]. 现代传播, 2019, 41(2): 138–142. |

| [11] | Arsena A, Silvera D H, Pandelaere M. Brand trait transference: When celebrity endorsers acquire brand personality traits[J]. Journal of Business Research, 2014, 67(7): 1537–1543. |

| [12] | Asada A, Ko Y J. Conceptualizing relative size and entitativity of sports fan community and their roles in sport socialization[J]. Journal of Sport Management, 2019, 33(6): 530–545. |

| [13] | Bergkvist L, Hjalmarson H, Mägi A W. A new model of how celebrity endorsements work: Attitude toward the endorsement as a mediator of celebrity source and endorsement effects[J]. International Journal of Advertising, 2016, 35(2): 171–184. |

| [14] | Carrillat F A, Ilicic J. The celebrity capital life cycle: A framework for future research directions on celebrity endorsement[J]. Journal of Advertising, 2019, 48(1): 61–71. |

| [15] | Derbaix M, Korchia M. Individual celebration of pop music icons: A study of music fans relationships with their object of fandom and associated practices[J]. Journal of Consumer Behaviour, 2019, 18(2): 109–119. |

| [16] | Duffett M. Understanding fandom: An introduction to the study of media fan culture[M]. New York: Bloomsbury Publishing, 2013. |

| [17] | Hackley C, Hackley R A. Marketing and the cultural production of celebrity in the era of media convergence[J]. Journal of Marketing Management, 2015, 31(5-6): 461–477. |

| [18] | Hung K. Why celebrity sells: A dual entertainment path model of brand endorsement[J]. Journal of Advertising, 2014, 43(2): 155–166. |

| [19] | Lee S H, Tak J Y, Kwak E J, et al. Fandom, social media, and identity work: The emergence of virtual community through the pronoun “we”[J]. Psychology of Popular Media Culture, 2019, doi: 10.1037/ppm0000259. |

| [20] | Maffesoli M. The time of the tribes: The decline of individualism in mass society[M]. London: SAGE Publications Ltd, 1996. |

| [21] | McCracken G. Who is the celebrity endorser? Cultural foundations of the endorsement process[J]. Journal of Consumer Research, 1989, 16(3): 310–321. |

| [22] | Montauban J. From the zombies to the walkers: The awakening of the fandom economy[J]. Anthropologica, 2019, 37(42): 35–56. |

| [23] | Moraes M, Gountas J, Gountas S, et al. Celebrity influences on consumer decision making: New insights and research directions[J]. Journal of Marketing Management, 2019, 35(13-14): 1159–1192. |

| [24] | Obiegbu C J, Larsen G, Ellis N, et al. Co-constructing loyalty in an era of digital music fandom: An experiential-discursive perspective[J]. European Journal of Marketing, 2019, 53(3): 463–482. |

| [25] | Saldanha N, Mulye R, Rahman K. A strategic view of celebrity endorsements through the attachment lens[J]. Journal of Strategic Marketing, 2020, 28(5): 434–454. |

| [26] | Sandvoss C. Fans: The mirror of consumption[M]. Cambridge: Polity Press, 2005. |

| [27] | Taylor L D. Eudaimonia, hedonia, and fan behavior: Examining the motives of fans of fictional texts[J]. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2019, doi: 10.1037/aca0000270. |

| [28] | Um N H, Jang A. Impact of celebrity endorsement type on consumers’ brand and advertisement perception and purchase intention[J]. Social Behavior and Personality: An International Journal, 2020, 48(4): e8913. |

| [29] | Wong V C, Fock H, Ho C K Y. Toward a process-transfer model of the endorser effect[J]. Journal of Marketing Research, 2020, 57(3): 565–581. |

| [30] | Yu S B, Hu Y J. When luxury brands meet China: The effect of localized celebrity endorsements in social media marketing[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2020, 54: 102010. |