2020第42卷第12期

2.上海财经大学 中国社会创业研究中心,上海 200433;

3.吉林大学 经济学院,吉林 长春 130012

2.China Research Center for Social Entrepreneurship, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China;

3.College of Economics, Jilin University, Changchun 130012, China

人工智能(AI)以感知体系、思考体系和行动体系为核心架构,在促进新的主导技术范式出现的同时,将导致国家综合国力平衡的新变动(Horowitz等,2018;Szalavetz,2019),是国际竞争的焦点。在全球人工智能发展的新变局下,各国新创企业的创建行为将普遍遭遇巨大挑战。如何利用人工智能力量加速创建进程不仅关系企业自身利益,更关系国家经济安全。从人工智能赋能创业实践看,一方面,以谷歌、微软和阿里巴巴为代表的平台企业正努力争夺促进创业企业成长的人工智能关键技术(Townsend和Hunt,2019),目标不仅是帮助提升创业质量,更在于由此垄断早期创业的巨大蛋糕。另一方面,很多初创企业也在积极利用人工智能开展创业活动。如Stitch Fix是一家借助人工智能“用算法卖衣服”的国外初创企业,已经取得很好的业绩;灵析致力于通过设计、技术与数据力量,帮助公益组织解决筹款、传播、活动与数据管理等方面的问题,目前已支持超过90000+注册用户持续积累公益数据,发掘数据背后的创业价值。无论是从国家人工智能产业规划,还是从微观创业实践来看,都应高度重视人工智能力量对创业过程的系统性影响。

与实践相比,人工智能赋能创业的理论研究更为滞后。尽管学者们已经注意到人工智能作为数字技术的组成部分可能对创业理论和实践带来影响(余江等,2018;蔡莉等,2019),但至今研究仍然没有将人工智能赋能创业作为创业学的独立研究领域。与人工智能领域的创业不同,人工智能赋能创业是指创业者积极借助或协同人工智能共同创业的活动过程。人工智能赋能创业并不局限在人工智能领域,强调的是创业方式或(和)创业主体伴随人工智能引入的新变化。人工智能赋能创业也不同于传统意义上的技术创业或数字创业。技术创业是指将技术带来的创业机会转化为市场上有价值的产品和技术应用,以满足现有或潜在市场需求的过程(Elia等,2016)。技术革新是技术创业产生的前提和基础,但人工智能赋能创业并不依托技术变革产生的创业机会。数字创业是指数字创业主体通过识别和开发数字创业机会进入数字市场,创造数字产品与服务的创业活动(朱秀梅等,2020),但人工智能赋能创业则强调对传统创业活动的人工智能赋能,其应用的数字化技术虽然只有人工智能,但却涵盖所有市场,也能够创造各种产品与服务。

近来,有关人工智能赋能创业意愿(Fossen和Sorgner,2019)、创业机会(Baron,2006;Brown,2017)、商业模式(Ehret和Wirtz,2017;Garbuio和Lin,2019)和创业团队(Wilson等,2020;Jarrahi,2018)等相关内容开始出现了一些零散研究(Kamishima等,2018;Townsend和Hunt,2019)。但这些研究内容尚未形成明确的研究主题,更缺乏一个整合性的研究框架。本文利用系统文献法对这一前沿性问题展开文献检索,尝试构建人工智能赋能创业的整合性理论框架,并提出相关研究主题。本文贡献如下:(1)整合现阶段零散研究,搭建了人工智能赋能创业的初代研究框架,对推动后续系统研究具有重要的理论意义;(2)基于人工智能内在化的视角,建构了通用人工智能(AGI)赋能创业的内在一体化理论框架,指出通用人工智能可以内在加速创业偏好、创业资源、创业团队和商业模式的一体化实现,这也是人工智能时代创业新范式之于传统创业要素理论的革新意义;(3)在人工智能赋能创业应用过程中提出了文化规范和政府监管两条护栏的重要实践价值。

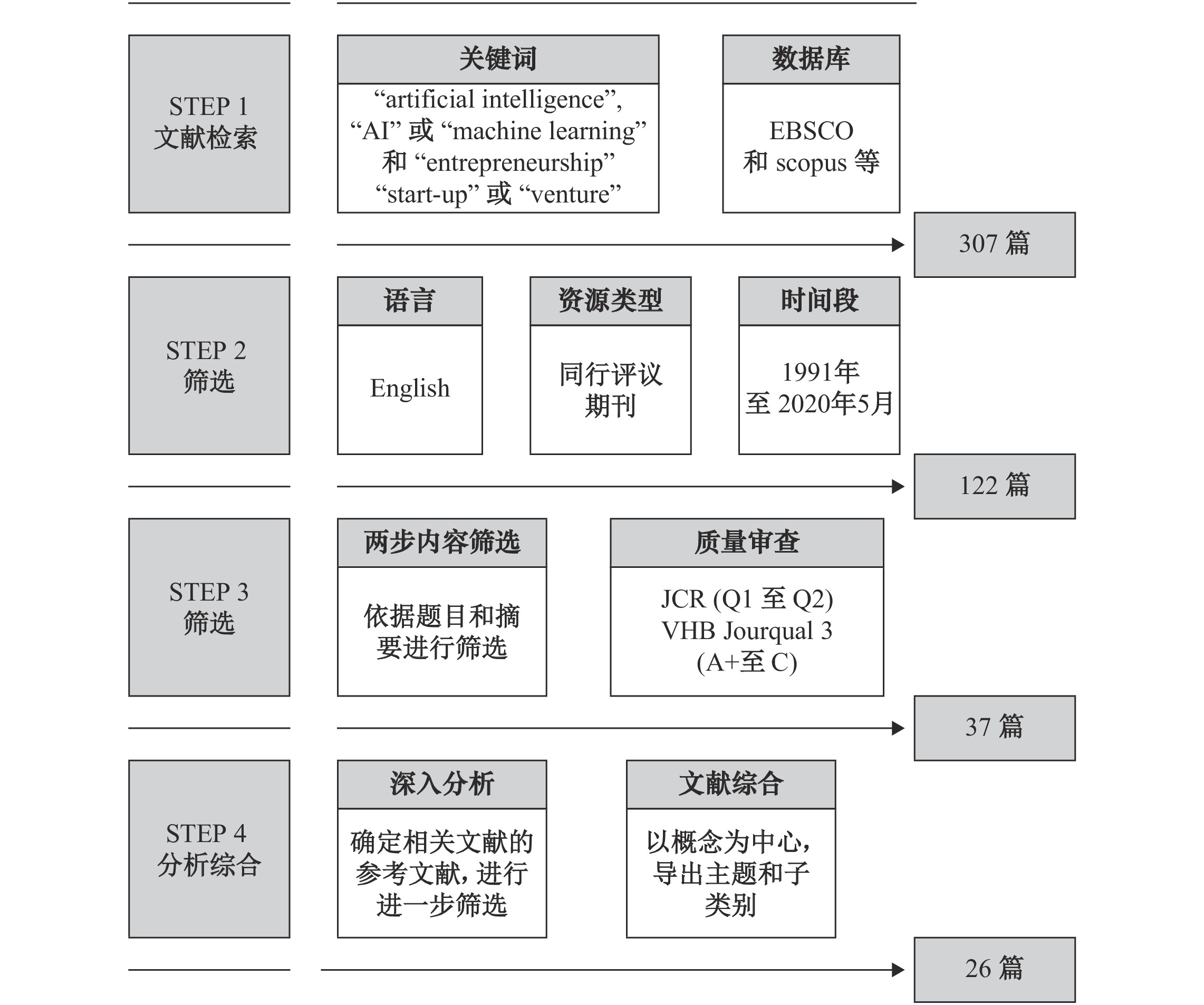

二、文献述评和初代理论框架人工智能赋能创业是一个新兴的研究领域,本文将通过系统文献法(SLR)识别和综合有关人工智能赋能创业的零散研究(Tranfield等,2003;Fisch和Block,2018;Keding,2020)。SLR包含四个步骤,如图1所示。第一步,经过几次试验性搜索和探索性阅读之后,本文将“artificial intelligence”(或“AI”,或“machine learning”)和“entrepreneurship”(或“start-up”,或“venture”)作为关键词在EBSCO和scopus等数据库进行系统搜索,共确定文献307篇。第二步,本文排除了没有同行评议的学术期刊论文,以确保此次文献搜集的质量。为了涵盖该研究领域的全部文献,并呈现其不平衡的发展,对文献发表的时间段予以控制,即从1991年Martin首次研究人工智能在小型企业创立和发展中的作用开始,到2020年5月论文写作阶段,共确定122篇文献。第三步,对122篇文献的内容适宜性进行评估。一方面,考察文献的摘要和关键词是否能够反映出“人工智能赋能创业”这一研究主题;另一方面,如果文献标题和摘要没有透露文献主题,则对论文的整体内容进行分析,以确定其是否符合此次SLR的要求。在此基础上,将JCR分区和VHB Jourqual 3排名作为文献选择过程的附加质量阈值,共精选37篇文献。第四步,在对精选的37篇文献进行深入审查的基础上,进一步缩小相关文献的数量,同时,鉴于该研究领域的动态性,本文不断地跟踪符合本文选择标准文献的相关参考文献,以符合SLR滚雪球的指导原则。最终,此次SLR共精选文献26篇。

|

| 资料来源:本文作者整理。 图 1 文献选择的系统方法 |

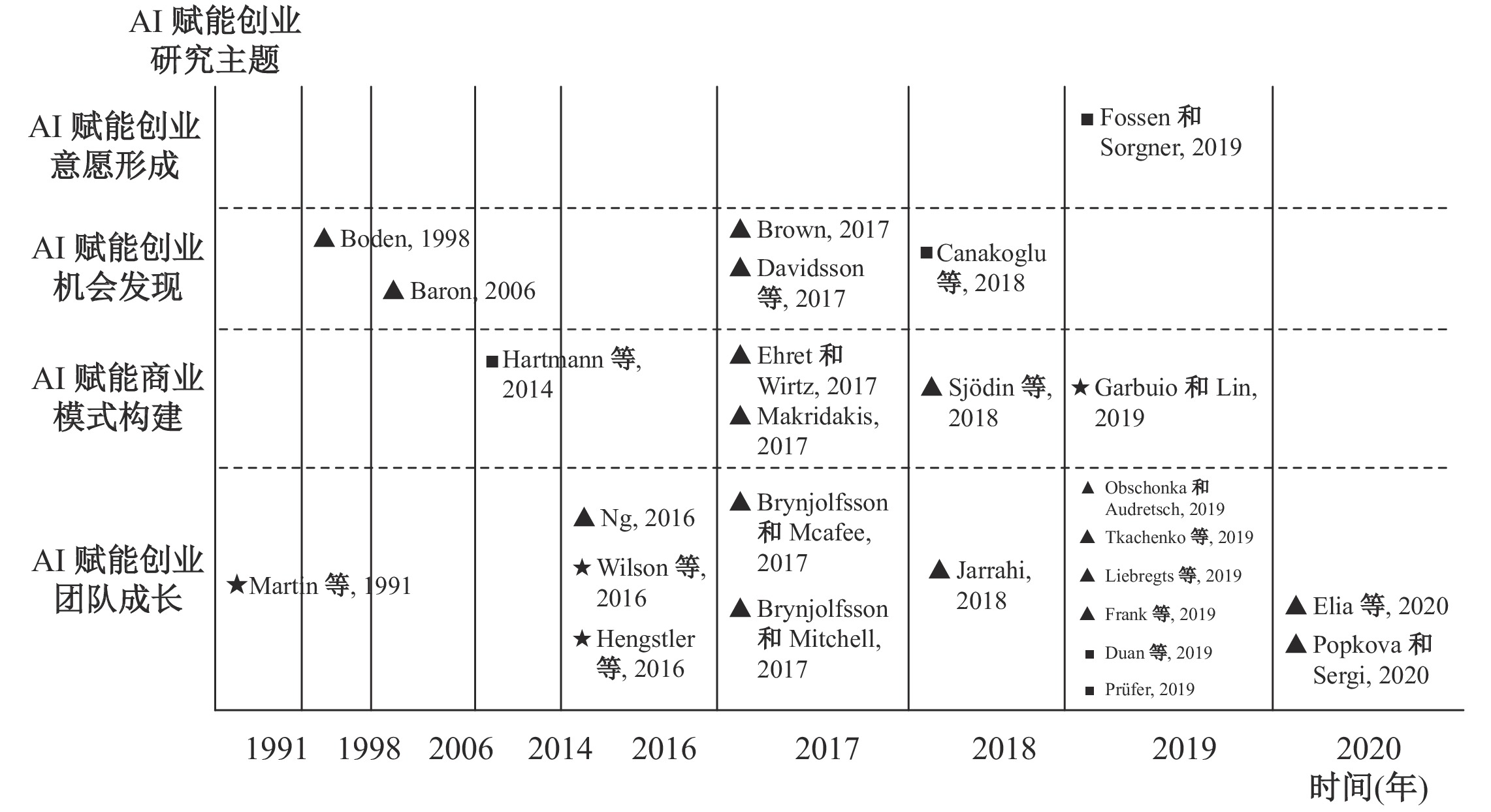

按照朱秀梅等(2020)的研究方法,将上述人工智能赋能创业文献的研究主题按照时间发展顺序进行梳理,同时依据文献反映出的研究内容将人工智能赋能创业的文献分为4类,分别是AI赋能创业意愿形成、AI赋能创业机会识别、AI赋能商业模式构建和AI赋能创业团队成长,如图2所示。

|

| 注:▲理论研究,★案例研究,■实证研究。 资料来源:本文作者整理。 图 2 现有人工智能赋能创业文献分析 |

(一)AI赋能创业意愿形成

随着AI智能水平的不断提升,诸多学者发现人工智能不仅会对经济和一般经营管理活动产生影响(Dirican,2015;Brynjolfsson等,2018),也会影响到创业活动。Bird(1988)指出,创业行为的本质是有意识地选择和计划的活动,因而创业活动首要考虑的因素是创业者的创业意愿。基于创业计划行为理论,个体创业行为的发生取决于创业意愿,而创业者态度、主观规范和知觉行为控制三个因素会决定创业者的创业意愿(Ajzen,1991),人工智能赋能创业意愿形成的文献可以通过创业计划行为理论视角予以考察。

首先,就创业者创业态度而言,Fossen和Sorgner(2019)指出,数字化和人工智能的发展在一定程度上降低了创业者的创业成本,减少了各种进入壁垒,能够带来更多的创业者。而且,人工智能的存在也有利于创业者识别创业机会,因此人工智能会在一定程度上改善人们关于“创业难”的看法。其次,主观规范是指某类特定参考群体就个人是否采取某项特定行为的看法,以及看法给个人带来的压力(Ajzen,1991;王季等,2020)。人工智能在改善创业态度的同时,也在改善企业孵化器、投资者等特定参考群体对个人创业的看法。Logg等(2019)基于实证研究指出,外行对算法建议的信任程度高于对人类建议的信任,这就意味着人工智能赋能的创业活动将比专家推荐的创业领域和创业者独立开辟的创业领域更能被参考群体接受,更能获得天使投资的青睐;而且,基于这种更高水平的社会信任关系,创业者所感受到的创业看法的压力也会减弱。因此,人工智能不仅能够为创业提供技术支持,还会改善创业者的主观规范。最后,知觉行为控制是指创业者对其所从事的创业行为进行控制的感知程度,人工智能提供了有助于解决问题的精选信息(Martin等,1991),加之其自身的计算分析能力扩展了人们的认知范围(Jarrahi,2018),人工智能赋能能够提升创业者的综合素质,从而增强了人们对创业的知觉行为控制。

(二)AI赋能创业机会发现

早在1998年,Boden(1998)就曾指出,人工智能技术能够通过三种方式——产生熟悉想法的新组合、探索概念空间的潜力和进行以往不可能想法的转化——创造新想法,发现新机会。现如今,基于数字化的广度与深度,人工智能能够给创业者创造更多前沿的创业机会(Davidsson等,2020)。Baron(2006)基于创业机会识别的关键环节认为,积极寻找机会、对机会的警觉和拥有某一行业或市场的先验知识在识别创业机会中发挥了重要作用。与创业者相比,人工智能不仅对创业机会更警觉,还通过机器学习拥有比人类更丰富的先验知识,据此人工智能能够通过先验的认知框架感知外部世界中看似无关事件或趋势之间的联系,从而促进创业机会的发觉。而且,Brown(2017)认为,包含人工智能在内的众包技术将成为创业机会的规则改变者,实现传统创业机会向数字化创业机会的转变,这将更加有利于人工智能挖掘数字创业机会,推动数字创业的实现。此外,实证研究方面,Agrawal等(2017)、Prüfer和Prüfer(2020)指出,人工智能通过机器学习能够克服不确定性,帮助数据驱动型创业者获得更好的商业机会洞察力,同时通过提供更精准的预测,促进创业机会的挖掘。

(三)AI赋能商业模式构建

一方面,人工智能本身可以作为服务化商业模式的基础对创业活动进行赋能。Ehret和Wirtz(2017)指出,工业物联网(IIoT)在提供新创业机会的同时,也对现有商业模式构成威胁。而以人工智能、大数据分析为基础的制造业服务化的商业模式则能够有效应对威胁,并从IIoT中获益。另一方面,人工智能的存在将有利于创业者进行新商业模式构建。Siau和Yang(2017)指出,人工智能的存在将更有利于市场细分,进而推动创业者进行商业模式变革。Popkova和Sergi(2020)认为,人工智能的出现促进了市场研究、产品服务生产、推广及其订单收集的自动化,会对初创企业商业模式构建产生影响。

在人工智能赋能商业模式构建的实证与案例研究中,Hartmann等(2016)通过对数据驱动型创业的商业模式进行分类,即构建六大数据驱动商业模型(DDBMs)为后续人工智能赋能商业模式奠定了基础。Garbuio和Lin(2019)则基于医疗保健初创企业详细阐述了人工智能给该领域带来的新兴商业模式。Garbuio和Lin(2019)的案例研究阐述了人工智能赋能商业模式的理论机制:首先是明晰初创企业的目标用户及其价值主张。不同的目标用户存在不同的价值主张,创业者便可根据不同的价值主张开辟创业领域,同时由相应的目标用户为价值主张买单,据此获利。就该角度而言,早期智能群体支持系统已经提供了将许多利益相关者和目标整合到一起的工具(Orwig等,1997),现阶段的人工智能自然能够智能分析出初创企业的价值主张(Grover等,2018),因而人工智能会比创业者更能细分企业的目标用户及其价值主张。其次,商业模式的构建还需要考虑初创企业的价值捕获机制,即初创企业应该采取何种手段或经营模式满足目标用户的价值主张。Garbuio和Lin(2019)指出,初创企业实现其价值创造目标最合适的方法就是利用人工智能平台来构建解决方案,无论人工智能平台是自建的还是基于现有的,创业企业经营模式都离不开人工智能赋能,其价值捕获机制需要以人工智能为核心的组件。人工智能产业的技术层和应用层能够为价值捕获机制提供技术和应用支撑,以满足不同产业领域、不同价值主张的需求。人工智能产业链包括基础层、技术层和应用层三层,基础层是人工智能产业的基础,涉及研发硬件及软件,能够为人工智能提供数据及算力支撑;技术层是人工智能产业的核心,其目标是通过构建技术路径,模拟人的智能;应用层是人工智能产业的延伸,主要通过集成人工智能应用技术,为特定应用场景提供解决方案。

(四)AI赋能创业团队成长

人工智能赋能创业团队成长包含人工智能对创业团队成员赋能和对创业团队活动赋能两方面。就人工智能赋能创业团队成员而言,很多学者认为,人工智能与创业团队成员是互补的。一方面,人工智能已在感知和认知领域取得重大进步和突破,这将促进人机互补(Brynjolfsson和Mcafee,2017)。Jarrahi(2018)指出,人类的直觉判断应该同人工智能收集和分析信息的速度结合起来,以实现人机协同。随着某些创业任务的自动化,释放出的创业成员活动会被重新部署到新领域,这将推动人工智能与创业团队成员互补创新浪潮的形成(Brynjolfsson和Mitchell,2017)。另一方面,Prüfer和Prüfer(2020)认为,尽管数据化对创业乃至整个劳动力市场存在重要影响,但创业者拥有创业素质和技能的重要性要远远高于其所应掌握的数字技能。现阶段的人工智能水平也不能完全替代人类的创造力和研究设计能力(OECD,2017),因此人工智能赋能创业新情景下创造力和研究设计能力将成为创业团队成员的首选素质。此外,Popkova和Sergi(2020)指出,由于社会创业存在社会互动,人工智能无法取代人类,创业者必须作为有限的道德代理人参与到创业活动中,以限制人工智能的创业行动范围(Kamishima等,2018)。在创业实践方面,Wilson等(2020)就Stitch Fix创业团队与人工智能结合“用算法卖衣服”的经营理念进行的案例研究,同样深刻揭示了人机互补的观点。Wilson等(2020)指出,一方面,人工智能完全参与创业活动无法确保业务流程的循环,因而需要借助人的力量;另一方面,人工智能能够以前所未有的方式提高创业团队的生产率和工作效率。

在人工智能赋能创业团队活动方面,由于具备类似人类的认知功能(Taddy,2018),人工智能在创业判断、创业决策等团队活动方面发挥出了巨大优势。Townsend和Hunt(2019)认为,在不确定环境下进行创业行动、判断和决策是创业的核心内容,人工智能能够通过减少不确定性优化创业判断和决策。Liebregts等(2020)则指出,社会互动中的言语和非言语行为线索对创业背景下的个人决策有着重要影响,人工智能的存在能够帮助创业者有效识别这些社会信号,积极影响企业决策。此外,人工智能也与创业者在生产、营销、分销等商业活动中开展协作(Obschonka等,2020),人工智能能够基于自身智能系统实现对初创企业客户的监管、对客户痛点的快速整合,减少初创企业最小化可行产品最终形成所花费的时间,推动精益创业的实现。

(五)已有研究评价

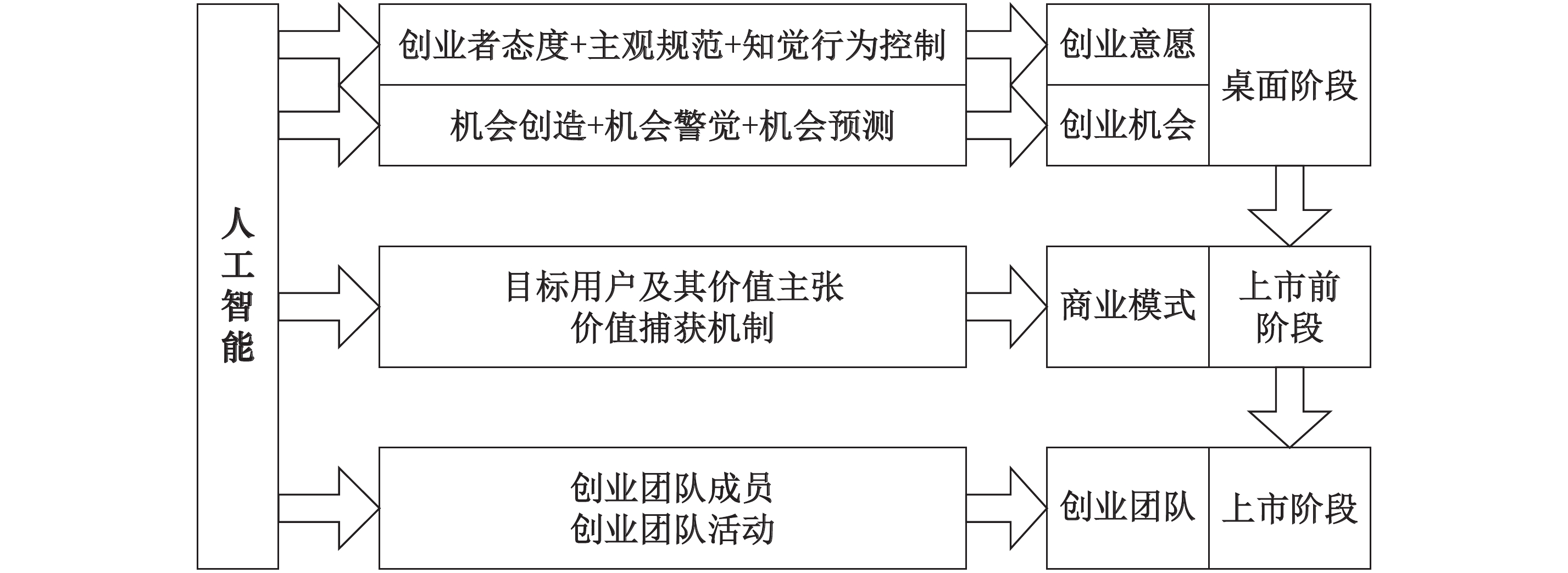

现有人工智能赋能创业的研究仍然十分匮乏零散,且缺少内在逻辑。很多研究都是基于计算技术或数字技术来分析其对创业的挑战。借鉴Elia等(2016)提出的技术创业过程,本文初步概括了人工智能赋能创业的初代研究框架(如图3所示)。Elia等(2016)指出,技术创业过程包括“桌面(desk)”“上市前(pre-market)”和“上市(market)”三个阶段。“桌面”阶段侧重于初创企业的背景探索和机会概念化等活动,对应创业意愿形成和创业机会发现两个研究主题;“上市前”阶段则表现为资源组织、资产准备和产品服务开发,该阶段对应商业模式构建主题;“上市”阶段区别于首次公开募股(IPO),是指初创企业经营管理、价值创造和分配,以及风险扩张的过程,该阶段对应创业团队成长主题。从图3可以看出,人工智能通过数字技术赋能创业意愿、创业机会、商业模式和创业团队的核心要素或关键环节,推动四大主题的变革,进而优化整个创业过程,提高创业者创业活动的质量。

|

| 资料来源:本文作者整理。 图 3 人工智能赋能创业的初代研究框架 |

就初代研究框架的内容看,首先,人工智能赋能创业意愿方面的高质量文献稀少,且现有文献尚未形成独特的超越“创业计划行为”的新机制;其次,人工智能赋能创业机会的文献着眼于机会创造、机会警觉和机会预测三个方面,研究已初步形成了有逻辑的研究内容。但现有研究多侧重理论研究,缺乏案例或实证研究加以佐证;再次,现阶段人工智能赋能商业模式研究在医疗保健领域的文献已较为成熟,其他行业领域的商业模式研究相对缺乏;最后,相较于其他研究主题,人工智能赋能创业团队的研究更为丰富。一方面,现阶段研究内容已在“人工智能不可能替代人类,而是与创业者互补”观点上达成基本一致;另一方面,人工智能对创业团队活动的影响主要集中在创业判断、创业决策、营销等方面,有关人工智能对其他团队创业活动的赋能研究有待进一步深化。从研究方法来看,作为新兴研究领域,已有研究多数集中于理论描述,随着该领域日益受到学者关注,案例分析方法也逐渐盛行,但是高质量的实证研究文献仍然十分缺乏。仅有Garbuio和Lin(2019)对医疗产业领域进行过深入分析,未来其他产业的研究还有待深入探索。综合看,人工智能赋能创业,不仅在创业实践方面拥有广阔的发展前景,也将是未来创业和新兴产业研究领域的朝阳地带,有着巨大的研究价值。

初代研究框架的一个关键性问题是割裂了创业要素之间的动态关联,没有一个清晰的整合性框架来衔接四个主题。究其根源在于,现阶段研究仅将人工智能作为一个一般化的数字“外生变量”探究其对创业的影响。本文认为,随着人工智能智能化水平的不断提升,人工智能对创业的影响将逐渐内在化,同时人工智能对创业过程的赋能作用也将逐渐融为一体。因此,建构创业要素内在一体化的理论框架将有助于促进创业要素研究内容的重新关联,为未来研究提供系统的理论指导。

三、要素内在一体化理论框架蒂蒙斯经典创业要素理论指出,创业机会、创业资源和创业团队是创业过程的关键构成要素,核心观点是创业机会、创业资源与创业团队三要素匹配导致创业过程复杂性,而三要素的动态平衡则构成了创业过程的动态性。该理论框架具有以下局限:一方面,创业过程严重依赖创业者的自身素质和能力,而有限理性的存在,导致创业者的判断失误,进而促使创业失败;另一方面,创业机会模糊和市场不确定性等环境因素也会加剧创业过程的复杂性与动态性,因而创业过程很容易受到创业环境的影响,但创业者往往对其束手无策。本文认为,随着AI智能化水平的不断提升,人工智能超越生产要素成为创业伙伴将是未来趋势,人工智能作为伙伴可以降低创业者决策中的非理性部分,可以有效识别与应对不确定性的创业环境。基于此,本文尝试提出一个创业要素内在一体化的人工智能赋能创业的理论框架。

现阶段,人工智能的划分存在以下三种分类方式:一是将人工智能分为计算智能、感知智能和认知智能(钟义信,2012),二是将人工智能分为弱人工智能和强人工智能(曾毅等,2016),三是将人工智能分为专用人工智能(ANI)和通用人工智能(AGI)(刘凯等,2018)。有关这三种人工智能划分的辨析,刘凯等(2018)认为,第一种分类中计算智能和感知智能并非智能本身,而是智能实现的必要条件,因而该分类不能真正解决任何实质性问题。第二种分类方式多是哲学论述,并且人工智能系统的强弱之间界限模糊,缺乏外部标准予以衡量。第三种分类出自人工智能技术领域,专用人工智能是指在某一特定领域应用的人工智能,它们只是用于解决特定的、具体类别的任务问题,如会下围棋并且也仅仅会下围棋的AlphaGo;通用人工智能是指已具备知识技能迁移能力,可以通过快速学习,充分利用已掌握的技能来解决新问题、达到甚至超过人类智慧的人工智能。两者的显著差别在于“做”与“思”的先后问题(刘凯等,2018),专用人工智能通常采取先做后思,即通过算法优化、技术迭代等方式渐进式地提升自身系统的智能化程度,故只用于解决特定的问题,通用人工智能则由于知识迁移整合能力的存在,采取先思后做策略。因此,专用人工智能和通用人工智能的显著差别推动了人工智能对创业的赋能作用由外生性向内在化演变,进而引发人工智能赋能创业的全新研究范式。

人工智能从创业者的工具到创业者“战略合作伙伴”的转变与人工智能自身的技术发展密切相关,即人工智能自身要快速实现从专用人工智能向通用人工智能的转变。在专用人工智能阶段,专用人工智能会基于创业者的创业偏好,帮助创业者发现创业机会,并考虑创业机会与创业者资源拥有量、创业团队规模的匹配程度,从而通过优化迭代的方式找到适合创业者开展创业活动的领域,实现蒂蒙斯创业三要素的动态平衡。基于此,专用人工智能会进一步析出特定创业领域下的商业模式,并通过在专用人工智能虚拟市场上模拟运营,判断商业模式能否营利,同时通过优化迭代的方式得到合适的商业模式,推动创业者创业成功。能够看出,专用人工智能虽然能够实现蒂蒙斯创业三要素的动态平衡,但动态平衡的基础仍是创业者,专用人工智能只是作为创业者的高科技手段或工具参与到创业过程中,并且由于特定的专用人工智能只适用于解决特定领域的问题,创业者在借助专用人工智能进行创业前可能需要多个专用人工智能系统辅助实现。

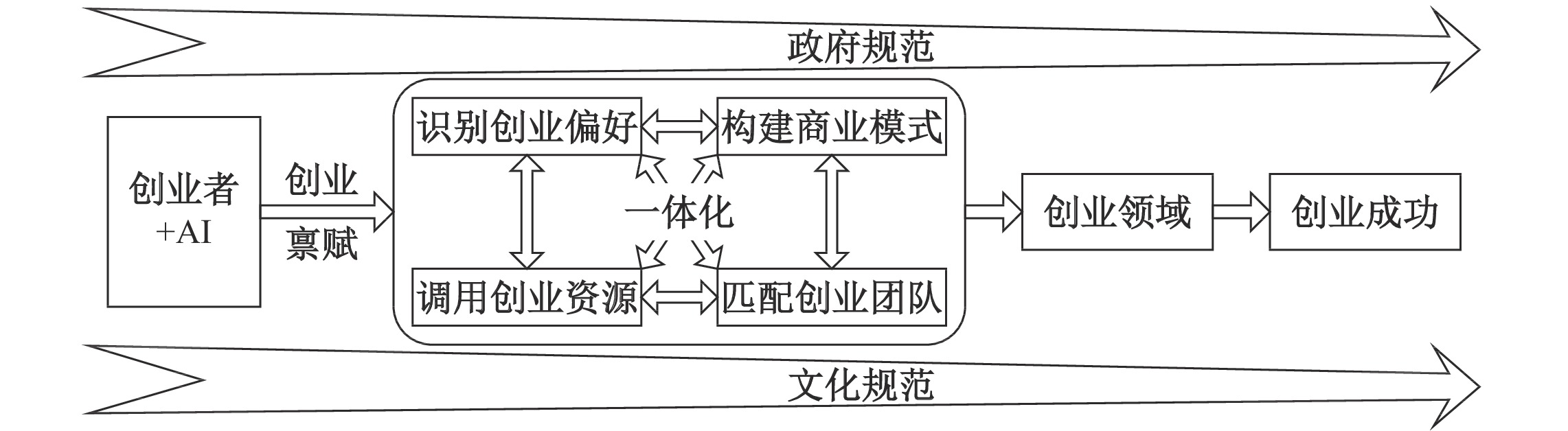

随着人工智能智能化水平的提升,人类社会有望进入通用人工智能阶段。在该阶段,创业者将与通用人工智能一同开展创业活动,人工智能对创业的赋能机制将逐步内在化,人工智能赋能创业的全新研究范式如图4所示。通过考察创业者的创业禀赋,通用人工智能可以识别创业者的创业偏好,挑选出吻合创业者偏好的细分创业领域;通用人工智能会考虑创业机会与创业者资源拥有量、创业团队规模的匹配程度,同时基于其强大的知识迁移整合能力,从市场上调用可用的创业资源弥补创业者创业资源的不足;匹配与创业者具有相似偏好的创业人员或是人工智能员工,使创业者的创业团队达到既定的规模和结构;通过最初的用户开发,确定目标用户并形成相应的价值捕获机制,从而实现商业模式的构建。通过上述创业要素的有机整合,通用人工智能最终可以通过实现创业过程的要素(创业者偏好、创业资源、创业团队和商业模式)的“四位一体”,进而析出特定的创业领域或细分市场,推动创业成功。

|

| 资料来源:本文作者整理。 图 4 人工智能赋能创业的要素内在一体化框架(通用人工智能阶段) |

可以看出,基于通用人工智能赋能创业要素内在一体化的实现,蒂蒙斯理论局限得以克服。一方面,在通用人工智能阶段,创业的主体并不仅仅是创业者。在蒂蒙斯理论中,创业者始终是创业的主体。智能化时代,通用人工智能有望与创业者共同开展创业活动,这对传统创业要素理论产生巨大冲击。另一方面,尽管创业者在创业过程中仍然面临机会的模糊性、市场的不确定性和外部市场风险等因素,但该阶段的创业者因为有通用人工智能作为战略合作伙伴,外部不确定性因素所带来的复杂性和动态性都将被削弱,取而代之的是创业偏好、创业资源、创业团队和商业模式四要素在创业过程中的“内在一体化”。

在肯定通用人工智能力量的同时,也要看到通用人工智能赋能创业的弊端,本文认为现阶段需要在通用人工智能赋能创业框架中施加政府监管和文化规范两条护栏予以约束。首先,由于通用人工智能可以处理前所未见的创业细节,并通过知识迁移整合能力弥补创业者不足,创业者可能凭借与通用人工智能的合作在析出的特定细分创业领域上形成垄断,这就需要政府对可能出现的早期创业垄断现象实施同步监管;其次,人工智能在决策时会不惜一切代价最大化某些参数,并忽略企业特定的道德标准(Keding,2020),所以在通用人工智能赋能创业判断、创业决策,乃至后续实现四要素内在一体化时,其所产生结果的创业道德和创业伦理也有待考量(Miller,2019),这同样需要政府构建人工智能赋能创业的多层次约束机制;再次,“只要你有创业想法,通用人工智能就能帮你建立商业帝国”理念的存在,会导致投机型创业项目的剧增,并且由于通用人工智能在一定程度上削弱了蒂蒙斯理论框架的复杂性与动态性,“创业”一词对创业者的意义也可能发生变化,因此人工智能赋能创业领域仍然需要社会文化领域赋予“创业”新的含义,以规范创业者的创业活动;最后,创业者同通用人工智能一同创业,并将其视为战略合作伙伴,可能不利于真实创业团队凝聚力的形成,因此在重塑初创企业的团队文化和价值观的同时,还需规范创业者与通用人工智能的人机信任关系。综上所述,通用人工智能赋能创业产生的四个问题需要政府监管和文化规范两道护栏进行限制,以确保通用人工智能赋能创业活动的成功。

四、研究框架比较人工智能赋能创业领域初步形成了初代研究框架、专用人工智能赋能创业和通用人工智能赋能创业三种研究框架。这三个框架分别代表了人类在数字技术、专用人工智能以及通用人工智能阶段的思考。三种研究框架的对比分析见表1。

| 研究框架 | 初代研究框架 | ANI赋能创业框架 | AGI赋能创业框架 |

| 人工智能扮演的

角色 |

计算工具 | 工具人 | 智能人(战略合作伙伴) |

| AI类型 | 计算技术或数字技术 | ANI | AGI |

| AI功能 | 在依赖创业者基础上,帮助优化创业问题 | 主动识别并按部就班解决创业问题 | 思考并想方设法主动完善解决方案,进而促进创业实现 |

| 创业要素的内容 | 创业者、创业机会、创业团队和商业模式 | 创业偏好、创业资源、创业团队和商业模式 | |

| 创业过程的结果 | 依靠创业过程关联需要多次迭代优化 | 低水平一体化需要迭代优化 | 高水平内在一体化无须迭代 |

| 研究重点 | 赋能过程的优化机制 | ANI如何帮助匹配要素 | AGI如何自动实现四要素的内在一体化 |

| 对传统创业理论的影响 | 基本没有影响 | 产生冲击 | 推动革新 |

| 资料来源:本文作者整理。 | |||

从表1可以看出,三种人工智能赋能创业的研究框架既存在互通之处,也存在巨大差异。具体来讲:

(1)人工智能扮演的角色和人工智能类型方面,初代研究框架始终将人工智能作为一个外生变量加以研究,人工智能虽然拥有一定的智能水平,但其本质仍是数字工具或计算工具;随着人工智能智能化水平发生变化,在专用人工智能和通用人工智能赋能阶段,人工智能的根隐喻是“人”,但由于专用人工智能只能用以解决特定的问题,因而在专用人工智能赋能创业框架中,人工智能扮演的角色是工具人,而在通用人工智能框架中则发展成为智能人,是创业者的战略合作伙伴。目前人工智能的智能化水平仍然停留在低水平专用人工智能阶段,各种赋能机制的实现离不开不同类型的专用人工智能的发展和进化。

(2)在人工智能功能上,初代研究框架强调创业者借助理性决策的人工智能优化各项创业要素,提高创业活动的质量和成功率;专用人工智能赋能框架中,专用人工智能仅会基于其所持有的特定领域的算法识别创业要素,进而按部就班地解决创业问题;而通用人工智能则会采取“先思后做”的策略,通过思考创业者现有的创业要素,依托强大的智能化水平,帮助创业者完善创业要素,促进创业成功。

(3)在创业要素方面,创业者、创业机会和创业团队以及商业模式是初代研究框架的创业要素,而专用人工智能和通用人工智能赋能框架则将创业偏好、创业资源、创业团队和商业模式作为创业要素加以研究。

(4)在创业过程的结果上,初代研究框架强调依靠创业过程关联,其创业过程实现需要多次迭代优化;专用人工智能赋能框架认为,专用人工智能可以帮助实现创业过程的要素低水平一体化,但这一进程需要迭代优化;通用人工智能赋能创业框架认为,通用人工智能可以加速实现创业过程要素的高水平内在一体化,且无需迭代优化,这也是更高的智能力量。

(5)在研究重点和理论突破上,初代研究框架侧重研究赋能过程的优化机制,创业要素彼此之间并不会因为数字技术存在而自动关联,其所依托的理论基础仍是传统的蒂蒙斯要素模型;专用人工智能赋能框架中,由于创业领域的析出源自创业者所拥有的创业要素,因而四要素的匹配是低水平的一体化;在通用人工智能框架中,由于通用人工智能会通过思考完善创业者的创业禀赋,创业要素能够实现高水平的一体化。无论是专用人工智能还是通用人工智能阶段,人工智能已经突破一般意义上的创业资源或是工具,已经具有更为主动的角色和功能,因而对已有的创业理论将产生显著的冲击或革新。

通过上述三种研究框架的比较,能够发现由初代研究框架向通用人工智能赋能创业框架演变的内在逻辑。一方面,初代研究框架是专用人工智能和通用人工智能赋能创业框架的理论前提和现实基础。通过研究人工智能对创业各主题的赋能机制,能够明晰现阶段人工智能的赋能机制,进而通过放松约束条件,实现通用人工智能赋能创业要素一体化的理论研究。另一方面,通用人工智能赋能创业框架是通用人工智能在初代研究框架中的深化与革新。

五、结论和研究展望本文首先基于SLR对人工智能赋能创业的经典文献进行系统梳理,详细阐述人工智能对创业的影响,在此基础上构建了人工智能赋能创业的初代研究框架;其次,基于要素内在一体化作为新的研究视角,深入分析了人工智能技术实现过程中专用人工智能和通用人工智能赋能框架的各自侧重点;最后,提出未来人工智能赋能创业领域可能存在的研究议题。结论如下:

第一,作为新兴研究领域,人工智能赋能创业既是创业实践课题,更是创业理论研究前沿。已有人工智能赋能创业研究相对零散,可以概括为人工智能赋能创业的初代研究框架。该框架认为人工智能可以降低创业成本,提高创业意愿;通过赋能机会创造、机会警觉和机会预测,人工智能能够促进创业机会的发现;通过识别初创企业的目标用户及其价值主张,并在价值捕获机制中扮演基础性角色,人工智能能够推动商业模式的构建。第二,随着智能化水平的提升,现阶段很多学者已在“人工智能与创业者协同工作”方面达成一致,人工智能在创业领域中的作用将逐渐内在化,并推动通用人工智能赋能创业框架的实现。该框架的核心内容是基于创业者的创业禀赋,创业者和通用人工智能通过识别创业偏好、调用创业资源、匹配创业团队和构建商业模式促进创业要素的内在一体化,推动创业成功。通用人工智能赋能创业框架是对现有传统创业理论的突破。由于人工智能内在化,传统创业理论的创业主体可能变为创业者和通用人工智能,创业要素内涵也将由创业机会、创业资源和创业团队匹配的复杂性和动态性转变为创业偏好、创业资源、创业团队和商业模式的内在一体化。上述影响可能开辟新的创业研究领域。第三,在推进通用人工智能赋能创业过程中,需要同步构建文化规范和政府监管两条护栏加以控制。未来应该加强对人工智能赋能创业背后的道德伦理问题的探讨。

结合现阶段研究基础,本文提出未来几个重要研究议题:

1. AI赋能创业的基础——数据和系统建设问题。主要涉及两方面:一是AI赋能创业的深度学习数据从何而来?在这个开源的世界,对AI研发团队来讲,稀缺的资源并不是制造人工智能的材料或是架构人工智能的算法,而是能够实现人工智能深度学习的创业数据(Ng,2016)。正如Von Bloh等(2020)通过实证研究将社会媒体数据作为推动创业研究的新数据类型一样,学者应在未来研究中明确人工智能智能化的有效性是否完全依赖于可用的数据或可构建的算法(Garbuio和Lin,2019),何种类型的创业数据能够实现人工智能深度学习并赋能创业,这些数据的真伪性和实用性将应该通过什么指标予以衡量?二是人工智能系统应该自建还是购买使用权的问题。开发人工智能算法可能是非常耗时、耗钱的技术难题,究竟是应该建立属于自己的人工智能系统以形成属于自己的核心竞争力(Prüfer和Prüfer,2020),还是应该站在“巨人”的肩膀上开展创业活动,减少不必要的大量资源投入,需要通过实证研究予以考证。

2. 人工智能时代创业者的角色问题。在AI赋能创业的时代,创业要素的内在一体化可依靠通用人工智能实现,但“创业者无法被人工智能替代”仍是主流学术观点,那么创业者的角色定位应该是什么(Townsend和Hunt,2019)?创业者与人工智能如何以共生的方式开展诸如创业判断、决策、营销等在内的创业活动(Miller,2018)?此时,创业者的管理职能又将是什么?此外,在AI赋能的新情景下,创业团队所需的特征、技能、经验与素质是否会存在新内涵?这些问题都需要学者在未来的人工智能赋能创业实践活动中探索。

3. AI赋能商业模式构建的作用机理及其实证研究。现阶段,人工智能赋能商业模式的研究多集中在案例研究方面,尚未形成严谨的理论机制。首先,未来研究要在继续深入挖掘现实案例基础上,探索人工智能赋能商业模式的理论架构,应该对比分析不同应用场景、不同产业领域人工智能赋能机制的异同点;其次,以人工智能为基础的商业模式治理和决策责任问题也是需要研究的主题之一(Garbuio和Lin,2019)。正如自动驾驶汽车发生交通事故,其肇事原因或是承担责任的主体究竟是自动驾驶的算法,还是研发自动驾驶汽车的企业,亦或是在交通事故面前毫无作为的驾驶者;最后,什么类型的市场环境能够真正接纳人工智能产生的商业模式也是学者需要研究的问题。

4. 通用人工智能实现创业要素内在一体化的理论构建及其实证研究。实现创业偏好、创业资源、创业团队和商业模式的内在一体化是通用人工智能框架的核心,也是对传统创业理论的革新所在。未来研究应聚焦在通用人工智能如何自动实现创业要素的内在一体化,以及要素内在一体化后,通用人工智能如何处理某一创业要素突变的情况。这两个问题不仅是通用人工智能算法所要研究的问题,也是数智时代创业理论需要解决的问题。

5. AI赋能不同类型创业活动的深入研究。一方面,人工智能赋能创业存在更多结果变量,有关创业融资、社会创业、公司创业等创业领域的人工智能影响仍存在理论空白,人工智能对这些结果变量的影响有待探索。另一方面,结果变量的丰富也要求加强相关领域的实证研究。基于现有加速器选择标准(Yin和Luo,2018),人工智能如何推动加速器或天使投资者选择初创企业等?人工智能如何赋能漂浮的社会问题解决方案和待解决的复杂社会问题的匹配,进而加速社会创业进程?人工智能如何帮助公司实现双元创新,进而实现战略创业?上述核心问题的解决,将引发传统创业理论在相应领域的革新。

6. AI赋能创业的文化规范与政府监管的护栏问题。本文认为,增加文化规范与政府监管两条护栏在一定程度上可以抑制通用人工智能赋能创业的消极影响。上述猜想仍然需要实证数据的检验。不同类型的社会文化或价值观将会给通用人工智能赋能创业带来什么样的影响(Duan等,2019)?政府监管的边界应该如何划分?这些问题应该引起相应重视。

| [1] | 蔡莉, 杨亚倩, 卢珊, 等. 数字技术对创业活动影响研究:回顾与展望[J]. 科学学研究, 2019(10): 1816–1835, 1835. |

| [2] | 刘凯, 隆舟, 刘备备, 等. 何去何从? 通用人工智能视域下未来的教师与教师的未来[J]. 武汉科技大学学报(社会科学版), 2018(5): 565–575. |

| [3] | 刘志阳, 赵陈芳, 李斌. 数字社会创业: 理论框架与研究展望[J]. 外国经济与管理, 2020(4): 3–18. |

| [4] | 王季, 耿健男, 肖宇佳. 从意愿到行为: 基于计划行为理论的学术创业行为整合模型[J]. 外国经济与管理, 2020(7): 64–81. |

| [5] | 余江, 孟庆时, 张越, 等. 数字创业: 数字化时代创业理论和实践的新趋势[J]. 科学学研究, 2018(10): 1801–1808. |

| [6] | 曾毅, 刘成林, 谭铁牛. 类脑智能研究的回顾与展望[J]. 计算机学报, 2016(1): 212–222. |

| [7] | 朱秀梅, 刘月, 陈海涛. 数字创业: 要素及内核生成机制研究[J]. 外国经济与管理, 2020(4): 19–35. |

| [8] | Agrawal A, Gans J S, Goldfarb A. What to expect from artificial intelligence[J]. MIT Sloan Management Review, 2017, 58(3): 23–26. |

| [9] | Ajzen I. The theory of planned behavior[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991, 50(2): 179–211. |

| [10] | Baron R A. Opportunity recognition as pattern recognition: How entrepreneurs “connect the dots” to identify new business opportunities[J]. Academy of Management Perspectives, 2006, 20(1): 104–119. |

| [11] | Bird B. Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention[J]. Academy of Management Review, 1988, 13(3): 442–453. |

| [12] | Boden M A. Creativity and artificial intelligence[J]. Artificial Intelligence, 1998, 103(1-2): 347–356. |

| [13] | Brown T E. Sensor-based entrepreneurship: A framework for developing new products and services[J]. Business Horizons, 2017, 60(6): 819–830. |

| [14] | Brynjolfsson E, Mcafee A. The business of artificial intelligence what it can-and cannot-do for your organization[J]. Harvard Business Review, 2017(7): 3–11. |

| [15] | Brynjolfsson E, Mitchell T. What can machine learning do? Workforce implications[J]. Science, 2017, 358(6370): 1530–1534. |

| [16] | Brynjolfsson E, Mitchell T, Rock D. What can machines learn, and what does it mean for occupations and the economy?[J]. AEA Papers and Proceedings, 2018, 108: 43–47. |

| [17] | Davidsson P, Recker J, Von Briel F. External enablement of new venture creation: A framework[J]. Academy of Management Perspectives, 2020, 34(3): 311–332. |

| [18] | Dirican C. The impacts of robotics, artificial intelligence on business and economics[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 195: 564–573. |

| [19] | Duan Y Q, Edwards J S, Dwivedi Y K. Artificial intelligence for decision making in the era of Big Data − evolution, challenges and research agenda[J]. International Journal of Information Management, 2019, 48: 63–71. |

| [20] | Ehret M, Wirtz J. Unlocking value from machines: Business models and the industrial internet of things[J]. Journal of Marketing Management, 2017, 33(1-2): 111–130. |

| [21] | Elia G, Margherita A, Petti C. An operational model to develop technology entrepreneurship “EGO-System”[J]. International Journal of Innovation and Technology Management, 2016, 13(5): 1640008. |

| [22] | Fisch C, Block J. Six tips for your(systematic) literature review in business and management research[J]. Management Review Quarterly, 2018, 68(2): 103–106. |

| [23] | Fossen F M, Sorgner A. Digitalization of work and entry into entrepreneurship[J]. Journal of Business Research, 2019. |

| [24] | Garbuio M, Lin N. Artificial intelligence as a growth engine for health care startups: Emerging business models[J]. California Management Review, 2019, 61(2): 59–83. |

| [25] | Grover V, Chiang R H L, Liang T P, et al. Creating strategic business value from big data analytics: A research framework[J]. Journal of Management Information Systems, 2018, 35(2): 388–423. |

| [26] | Hartmann P M, Zaki M, Feldmann N, et al. Capturing value from big data – a taxonomy of data-driven business models used by start-up firms[J]. International Journal of Operations & Production Management, 2016, 36(10): 1382–1406. |

| [27] | Horowitz M C, Allen G C, Kania E B, et al. Strategic competition in an Era of artificial intelligence[R]. 2018. |

| [28] | Jarrahi M H. Artificial intelligence and the future of work: Human-AI symbiosis in organizational decision making[J]. Business Horizons, 2018, 61(4): 577–586. |

| [29] | Kamishima Y, Gremmen B, Akizawa H. Can merging a capability approach with effectual processes help us define a permissible action range for AI robotics entrepreneurship?[J]. Philosophy of Management, 2018, 17(1): 97–113. |

| [30] | Keding C. Understanding the interplay of artificial intelligence and strategic management: Four decades of research in review[J]. Management Review Quarterly, 2020. |

| [31] | Liebregts W, Darnihamedani P, Postma E, et al. The promise of social signal processing for research on decision-making in entrepreneurial contexts[J]. Small Business Economics, 2020, 55(3): 589–602. |

| [32] | Logg J M, Minson J A, Moore D A. Algorithm appreciation: People prefer algorithmic to human judgment[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2019, 151: 90–103. |

| [33] | Martin W S, Jones W T, McWilliams E, et al. Developing artificial intelligence applications: A small business development center case study[J]. Journal of Small Business Management, 1991, 29(4): 28–32. |

| [34] | Miller A. The intrinsically linked future for human and artificial intelligence interaction[J]. Journal of Big Data, 2019, 38: 6. |

| [35] | Miller S M. AI: Augmentation, more so than automation[J]. Asian Management Insights, 2018, 5(1): 1–20. |

| [36] | Ng A. What artificial intelligence can and can’t do right now[EB/OL]. http://www.w-t-w.org/de/wp-content/uploads/2016/11/Andrew-Ng-What-AI-Can-and-Can%E2%80%99t-Do.pdf, 2016-11-09. |

| [37] | Obschonka M, Lee N, Rodríguez-Pose A, et al. Big data methods, social media, and the psychology of entrepreneurial regions: Capturing cross-county personality traits and their impact on entrepreneurship in the USA[J]. Small Business Economics, 2020, 55(3): 567–588. |

| [38] | Orwig R, Chen H, Vogel D, et al. A multi-agent view of strategic planning using group support systems and artificial intelligence[J]. Group Decision and Negotiation, 1997, 6(1): 37–59. |

| [39] | Popkova E G, Sergi B S. Human capital and AI in industry 4.0. convergence and divergence in social entrepreneurship in Russia[J]. Journal of Intellectual Capital, 2020, 21(4): 565–581. |

| [40] | Prüfer J, Prüfer P. Data science for entrepreneurship research: Studying demand dynamics for entrepreneurial skills in the Netherlands[J]. Small Business Economics, 2020, 55(3): 651–672. |

| [41] | Siau K L, Yang Y. Impact of artificial intelligence, robotics, and machine learning on sales and marketing[A]. Proceedings of the Twelfth Midwest Association for Information Systems Conference[C]. Springfield, 2017. |

| [42] | Szalavetz A. Artificial intelligence-based development strategy in dependent market economies − any room amidst big power rivalry?[J]. Central European Business Review, 2019, 8(4): 40–54. |

| [43] | Taddy M. The technological elements of artificial intelligence[R]. NBER Working Paper 24301, 2018. |

| [44] | Townsend D M, Hunt R A. Entrepreneurial action, creativity, & judgment in the age of artificial intelligence[J]. Journal of Business Venturing Insights, 2019, 11: e00126. |

| [45] | Tranfield D, Denyer D, Smart P. Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review[J]. Journal of Management, 2003, 14(3): 207–222. |

| [46] | Von Bloh J, Broekel T, Özgun B, et al. New(s) data for entrepreneurship research? An innovative approach to use Big Data on media coverage[J]. Small Business Economics, 2020, 55(3): 673–694. |

| [47] | Wilson H J, Daugherty P R, Shukla P. How one clothing company blends AI and human expertise[J]. Harvard Business Review, 2020(11): 2–6. |

| [48] | Yin B Q, Luo J X. How do accelerators select startups? Shifting decision criteria across stages[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2018, 65(4): 574–589. |